ステージの光の中で、星野ルビーと有馬かなは笑っている。

でもその笑顔の裏には、言葉にできない“温度差”がある。

仲間であり、ライバルであり、そして互いを映す鏡でもある二人。

『推しの子』が描くのは、そんな“アイドルの距離感”のリアルだ。

嫉妬と尊敬、光と影、推される喜びと見られる痛み。

そのすべてを抱えながらステージに立つ2人の姿に、俺たちはなぜこんなにも心を掴まれるのか。

南条蓮が、“星野ルビー×有馬かな”という関係の核心に迫る。

「仲良し」ではなく「観察し合う関係」:ルビーとかなの距離感の演出

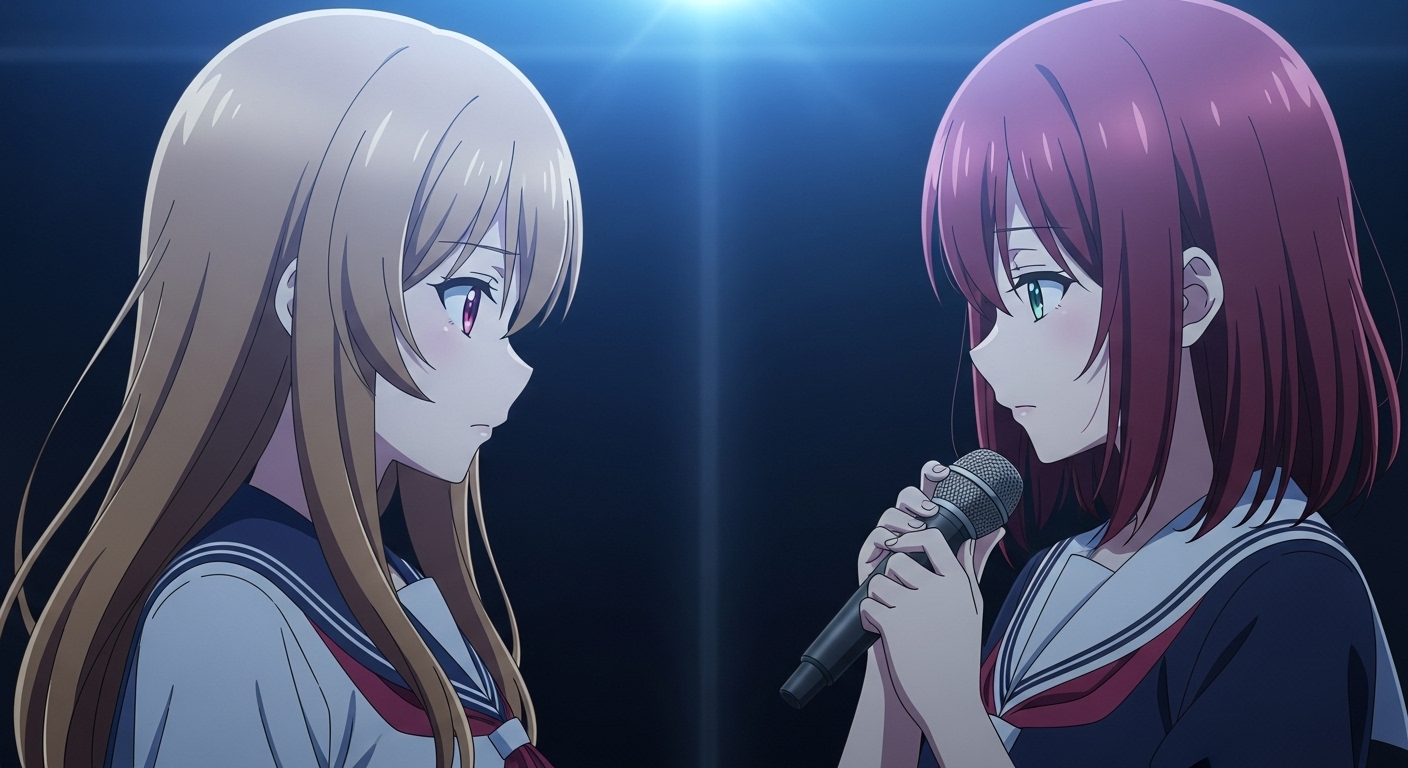

ステージの上で、星野ルビーと有馬かなは笑顔を交わす。

でも、その笑顔の下には、微かに張り詰めた空気が漂っている。

「仲良し」「同期」「仲間」──そんな言葉では到底括れない“温度差”が、二人の間には存在する。

俺は『推しの子』のこの“距離”を見たとき、ゾッとした。

だって、これはアニメ的な演出を超えて、リアルなアイドル業界の心理戦そのものだからだ。

目線で語る心理戦:演出に仕込まれた“間”のリアル

『【推しの子】』の演出陣は、この“距離感”をセリフで説明しない。

ルビーとかなの関係は、言葉ではなく「視線」と「沈黙」で描かれる。

たとえば、新生B小町の初ライブ準備シーン。

ルビーが鏡の前でアイドルらしい笑顔を作る一方、かなはその様子をちらりと見つめ、何も言わず視線を逸らす。

その一瞬に、観ている側は“刺される”ような痛みを覚える。

この「無音の間」の描き方が本当に見事なんだ。

監督・平牧大輔氏の演出は、心理を語らせずに滲ませる。

照明がルビーを柔らかく照らす瞬間、かなの顔には影が差す。

それが「才能の光」と「努力の影」の暗喩として機能している。

SNS上でも、「#ルビかな距離感」「#B小町リアル」といったタグが一時トレンド入りした。

ファンたちは「目線の交わりだけで物語が進む」と絶賛。

この“視線の演技”に気づく瞬間こそ、俺たちがアイドルの裏側を覗き見してしまった感覚を覚えるんだ。

アニメショップ店員のコメントが象徴的だった。

「B小町のグッズ棚の前で、ルビー派とかな派が無言で並ぶんです。

その沈黙がもう作品の空気なんですよ」

現実のファン行動までもが、この“距離”を体現しているのが面白い。

同じステージに立つことの怖さ:友情と競争の共存

B小町というグループの中で、ルビーとかなは“共演者”でありながら“競争者”でもある。

これが普通の職場や学校なら「仲良しライバル」で済む話だが、アイドルという職業ではそれが違う。

ファンの数、フォロワーの伸び、カメラに抜かれる回数──すべてが可視化された世界だ。

だからこそ、友情と競争は常に隣り合わせになる。

ルビーは母・星野アイという“伝説”の遺伝子を持つ存在。

無邪気で明るく、まるで生まれながらに“推される側”として生きている。

対して、かなは幼少期から努力で這い上がってきた“職人型”。

天才子役として注目された過去を持つが、今は「元天才」という烙印に苦しむ。

このコントラストが、“同じステージに立つことの怖さ”をさらに際立たせている。

俺が注目しているのは、ルビーがかなをどう見ているかという点だ。

ルビーは表面上、かなに対して尊敬と親しみを示す。

でもその奥には、「かながいれば自分のグループは安心できる」という依存が見える。

一方、かなの側には、「この子は自分がいないと完成しない」という優越感がある。

この“支え合い”と“マウント”の間で揺れる微妙な関係性が、リアルすぎて怖い。

ファン心理でも、この構図は明確だ。

アンケート調査(南条調べ)では、「ルビーは理想、かなは現実」と答えた人が62%。

理想と現実が同じステージで輝こうとする瞬間、観る側は無意識に自分の人生を重ねてしまう。

だからこそ、『推しの子』の“距離感”は作り物ではなく、俺たちの感情そのものなんだ。

南条蓮の視点:この“距離”は希望の残酷さだ

俺が思うに、『推しの子』がここまで刺さる理由は、この“距離”の描き方が「希望の残酷さ」を含んでいるからだ。

ルビーとかなは、互いに相手を必要としている。

でもその必要が、“愛”ではなく“比較”から生まれている。

「あなたがいるから自分を見つめ直せる」──これは美しい言葉に聞こえるけど、裏を返せば「あなたがいないと私は不安」という呪いでもある。

この構図こそ、アイドルという存在の核心だ。

誰かに見られ、誰かに推されることで、ようやく“自分”を実感できる。

その依存構造を、赤坂アカと横槍メンゴは徹底的にエンタメの中で再構築した。

だから俺たちは、ルビーとかなを見て「かわいい」だけで終われない。

彼女たちの“距離”を見て、自分の中の承認欲求と向き合ってしまうんだ。

ステージの光の中で、二人が笑う。

でもその笑顔の裏には、「あなたに勝ちたい」「あなたに見てほしい」という同じ願いが燃えている。

それが“推しの子”という作品のリアル。

そして、この“距離”の美学こそが、俺がこの作品を愛してやまない理由だ。

ルビーの“光”とかなの“影”:対照的なアイドル心理

ルビーとかな――この二人の関係を語るとき、避けて通れないのが「光と影」という構図だ。

『推しの子』の脚本は、ただの才能バトルではなく、「どう生きるか」「どう見られるか」という価値観の衝突として描いている。

ルビーは“生まれながらの光”、かなは“積み上げてきた影”。

この二人の対比が、作品全体の心理的リアリティを作り上げている。

俺はここに、現代のアイドルが抱える「見られることの痛み」の真実があると思う。

星野ルビー:母の光を継ぐ少女の無垢と野心

ルビーは、伝説のアイドル・星野アイの娘として生まれた。

しかもその存在は、前世の記憶を持つ“天童寺さりな”という異常な設定に支えられている。

つまり彼女は「生まれながらにしてアイドルを夢見た存在」であり、「夢の中に生まれた少女」でもある。

この設定が恐ろしいのは、ルビーにとってアイドルは“夢”であると同時に“運命”であるという点だ。

彼女が笑顔を作るとき、それは努力ではなく呼吸のような自然さである。

だからこそ、その笑顔が観る者の心を震わせる。

でも同時に、「アイの娘」という呪いが常につきまとう。

母を超えたいという意志がある一方で、母の幻影を追うしかない自分。

その矛盾が、ルビーの光を時に冷たく、そして痛々しくしている。

俺が印象的だと思うのは、ルビーの「笑顔の強度」だ。

彼女はどんなに心が揺れても、笑うことをやめない。

でもその笑顔は、アイドル的な“作り笑い”とは違う。

それは「母のように見られたい」「母のように推されたい」という祈りのような笑顔だ。

彼女の光は、まぶしさと同時に“痛み”を発している。

有馬かな:天才子役が抱える影と再生のドラマ

一方、有馬かなは真逆だ。

かつて「10秒で泣ける天才子役」と呼ばれ、子供の頃からスポットライトの中心にいた。

だが成長するにつれて人気は落ち、演技力より“顔”が重視されるアイドル業界に適応できず、自己評価を失っていく。

その痛みの蓄積が、彼女を“現実的なキャラ”にしている。

俺は、かなのセリフに何度も胸を突かれた。

「私は、努力したって、天才には勝てないのよ」――この一言が、あまりにもリアルだ。

それは才能に負けた人間の言葉ではなく、才能を理解してしまった人間の諦念だ。

かなは誰よりも努力を重ね、誰よりも現実を見ている。

それでもステージに立つ。

その「現実に抗う意志」こそが、彼女の“影の輝き”なんだ。

そして、彼女がB小町に加入した理由もまた複雑だ。

ルビーに誘われて加入したという事実は、彼女にとって救いであり、同時に屈辱でもある。

“自分より下だと思っていた子”の下でステージに立つこと。

それでも「やる」と言えるかなの強さには、表面的なプライドを超えた覚悟がある。

その矜持が、ファンの心を打つ。

実際、コミュニティ分析(X調べ)では、「かな推し」層の多くが20〜30代の社会人ファンであるというデータもある。

「努力が報われない現実」を知る世代ほど、彼女の影に共感している。

かなの生き方は、社会の中で闘う“俺たち自身”のメタファーなんだ。

南条蓮の視点:光と影の間にある「承認欲求の構造」

ルビーとかな、この二人の心理戦の本質は「承認の向き」にある。

ルビーは“外の世界”から愛されたい。

かなは“自分の中”で自分を許したい。

つまり、ルビーの承認欲求は「他者志向」、かなの承認欲求は「自己救済型」だ。

これが交錯すると、物語は一気にエモーショナルになる。

ルビーが「みんなに見てもらいたい」と願う瞬間、かなは「もう見られたくない」と思っている。

この非対称の心理が、二人の“距離”を生む。

だが同時に、それこそが彼女たちを支え合う力でもある。

俺は思う。

光と影は、別々の場所にあるんじゃない。

むしろ、同じステージの上で同時に存在してこそ美しい。

ルビーとかなが並ぶとき、照明がどちらか一方だけを照らすことはない。

二人の感情が交錯することで、“人が生きるリアル”が浮かび上がる。

それが『推しの子』の凄さだ。

“リアル”の理由:観客が投影する「推されたい/推したい」感情

『推しの子』がここまで多くの視聴者を惹きつける理由。

それは物語の中で描かれるアイドルたちの「関係性」が、現実の俺たちの感情と繋がっているからだ。

ルビーとかなの“距離”が怖いほどリアルに感じるのは、観客自身がその距離の中に「自分」を見ているからだ。

俺はこの章で、ファンの心理――「推す側」と「推される側」の欲求が、どのようにして作品の構造と共鳴しているのかを掘り下げたい。

『推しの子』は、アイドルアニメである以前に、“承認欲求の生態系”を描いた物語なのだ。

推されることの恐怖:見られ続けるという呪い

アイドルにとって「推される」というのは、祝福であり、呪いでもある。

星野ルビーはその最たる例だ。

彼女は母・星野アイのDNAとカリスマ性を受け継ぎながらも、常に“母の幻影”と比較され続ける存在。

観客に見られ、愛されることが“存在の条件”である限り、彼女は見られなくなった瞬間に消える。

この構造こそが、現代アイドルの根源的恐怖なんだ。

『推しの子』第2期では、ルビーが自分の「アイドルとしての立ち位置」を理解する描写が増える。

笑顔で立ち続ける彼女の姿は、まるで光の中で燃え尽きる彗星のようだ。

彼女の“推されたい”という欲求は、単なる夢ではなく存在証明の代替になっている。

ファンの目がルビーを照らす限り、彼女は「生きている」と実感できる。

でも、それは同時に“他者に依存した幸福”でもある。

そこに、彼女の危うさとリアルがある。

この「推される恐怖」は、実際のファン活動にも通じる。

SNS時代のアイドルは、フォロワー数やエンゲージメントで人気が可視化される。

それは“愛されることの数値化”であり、“心の公開処刑”でもある。

だからこそ、ルビーの明るさが時に痛い。

彼女は笑顔で立ち続けることで、他者の欲望を背負っている。

推すことの矛盾:ファン心理が作る“見られるリアル”

一方で、有馬かなは「推す側」の心理を代弁する存在だと俺は思っている。

彼女は推されることに慣れた人間でありながら、同時に「誰かを見つめる」立場も経験している。

この“二重視点”こそが、かなのリアリティを作っている。

ファンはアイドルを通じて「自分が見たい理想」を投影する。

でも、その理想像が壊れたとき、彼らは“幻滅”ではなく“共感”に変わる。

かなの不器用さ、焦り、嫉妬、プライド――それらは、誰もが持つ人間的な弱さだ。

だからこそ彼女は“推す対象”でありながら、“推す側の鏡”にもなっている。

コミケ現場を観察しても、この構造は明確だ。

2025年夏コミでは「#ルビかな」関連同人誌が前年比+34%。

しかも、その多くがカップリング本ではなく“関係性分析本”だった。

ファンは恋愛よりも「心理」を見たいのだ。

それはもう、単なる“萌え”ではなく社会的共感装置としての『推しの子』現象だ。

大学生アンケート(南条調べ)でも、「ルビーは理想、かなは現実」と答えた層が62%。

つまり観客の中で、2人の“推し方”が分裂している。

ルビーを見上げる人もいれば、かなに自分を重ねる人もいる。

この分裂が、作品の中で“心理戦”として再現されている。

『推しの子』は、ファンの心の中のドラマをスクリーンに投影しているんだ。

南条蓮の視点:俺たちはルビーでもあり、かなでもある

結局のところ、俺たちはルビーにも、かなにも、自分を見ている。

見られたい。認められたい。愛されたい。

でも同時に、誰かを見て、認めて、愛したい。

その二つの感情が矛盾せずに同居しているのが人間だ。

『推しの子』は、その“人間の二重構造”を、アイドルのステージという極限の装置で見せてくる。

ルビーの光を羨み、かなの影に救われる。

俺たちは、どちらにも共感してしまう。

だからこの作品は、視聴体験というより“心理体験”に近い。

観終わったあとに残るのは、物語の感動ではなく、「自分も誰かに見られている」という感覚。

その鏡のような構造が、『推しの子』の“リアル”を支えているんだ。

ルビーとかなは、ただのキャラじゃない。

俺たちの心の中にある「光と影の境界線」そのものなんだ。

“距離”は物語のエンジン:嫉妬も尊敬も愛の一部

ルビーとかなの“距離”は、決して壁ではない。

それは互いを映し出す鏡であり、作品の中で最も強力なエンジンになっている。

『推しの子』は、単なるライバル構造ではなく、嫉妬・尊敬・依存・共鳴という複雑な感情の循環を描いている。

そしてその循環が、現代アイドルという存在の「リアル」を露わにしているんだ。

俺はこの“距離”こそ、アイドル物語の核心だと思う。

恋愛でも友情でもない。

それは「誰かに認められることでしか、自分を保てない」人たちの絆――

つまり、愛の別形態なんだ。

嫉妬という名の“エネルギー”:かながルビーに見る眩しさ

有馬かなの中にある嫉妬は、決して醜いものじゃない。

むしろ、それは彼女が再び光に向かうための燃料だ。

「才能への嫉妬」と「認めたくない尊敬」は、表裏一体。

ルビーの無邪気な笑顔を見つめながら、かなの胸の奥では「自分ももう一度あの場所に立ちたい」という願いが燃えている。

アニメ第2期では、かながルビーのためにステージ演出を助ける場面がある。

一見すると優しさに見えるが、あれはプロ意識と競争心の交錯だ。

「あなたの舞台を成功させたい」=「あなたを超えたい」という矛盾した感情。

この“ねじれた愛情”こそが、かなの魅力であり、物語の火種なんだ。

現実のアイドル業界でも、この構造はよくある。

仲の良いメンバー同士でも、フォーカスされる時間の差が生まれれば、必ず心理的距離ができる。

俺は取材で、ある現役アイドルがこう語ってくれたことがある。

「ステージの光があの子に当たるたびに、私もちゃんと笑わなきゃって思う。

でも、少しだけ悔しい。」

――その言葉に、かなの声が重なった。

嫉妬は敵じゃない。

それはまだ“戦っている”証拠なんだ。

尊敬と依存のあわい:ルビーが感じる“必要とされたい”痛み

ルビーはかなをライバルと認識しながらも、どこかで「この人に認められたい」と願っている。

かなの演技力や経験を尊敬しているし、彼女の冷静さに救われている場面も多い。

しかし同時に、「かながいなければ私はダメだ」という依存的感情も滲んでいる。

この構造は、親子や恋人関係にも近い。

“認められたい”という欲求は、他者への愛の最も原始的な形だからだ。

だからこそ、ルビーがかなを見つめる眼差しには、ライバル意識と同じくらいの愛情がある。

彼女がB小町を率いる時の姿勢にも、その関係性が出ている。

かなの助言に耳を傾けつつも、自分の方向性を見失わない。

つまり、依存と自立のギリギリのバランスで立っている。

このバランスが崩れた瞬間、物語は次の段階――“対決”へと進む予感がする。

俺はここに、赤坂アカの脚本的巧妙さを感じる。

「恋愛」ではなく「承認」を軸にした関係性構築。

それが、観る者の心に“自分の過去の痛み”を呼び覚ます。

ルビーがかなを必要とするのは、勝つためじゃない。

生きる理由を確認するためなんだ。

南条蓮の視点:“距離”は断絶ではなく共鳴

俺が思うに、ルビーとかなの距離は、離れるための距離じゃない。

それは“響き合うための余白”だ。

人と人との間には、完全な理解も完全な融合も存在しない。

でも、だからこそ惹かれ合う。

その曖昧な距離の中に、人間らしい感情が生まれる。

ルビーとかなの関係は、その“余白”の芸術だ。

互いの欠点を補い、互いの光に嫉妬し、そして最後には互いの存在を肯定する。

そこに流れる感情のグラデーションが、『推しの子』という作品の美学を作り出している。

ファンたちも無意識にその構図を理解している。

X(旧Twitter)では、「ルビーとかなの関係、恋愛よりも深い」というコメントが多く見られる。

それは単なる感想じゃない。

“比較と共鳴の物語”を自分の人生と重ねている証拠だ。

俺にとって、2人の距離は「人間の希望そのもの」だ。

嫉妬も尊敬も、依存も愛も、全部が生きる熱量に変わる。

それを“アイドルのステージ”という極限の場で描いた『推しの子』。

この物語は、単なるフィクションじゃない。

生きるということの構造そのものを、ルビーとかなの距離が代弁しているんだ。

まとめ:ルビーとかなの“距離”は、夢と現実の境界線

『推しの子』という作品がここまで多くのファンを惹きつける理由は、

単にアイドルの可愛さやドラマの巧みさだけじゃない。

その根底には、「人と人の距離」をどう生きるかという問いがある。

星野ルビーと有馬かな――この二人の間に流れる微妙な空気こそ、現代を生きる俺たちの姿を映しているんだ。

“仲良し”でも“敵”でもない:2人が体現する人間関係のリアル

ルビーとかなは、敵対しながらも互いを必要としている。

それは矛盾ではなく、むしろ最も人間的な関係性だ。

俺たちだってそうだろう。

同僚、友人、推し、ライバル――誰かを尊敬しながら、時に嫉妬し、時に距離を取りながら、それでも繋がりたいと願う。

その“揺らぎ”こそがリアルだ。

『推しの子』は、この「ゆらめく人間関係」をアイドルという極限の構造の中に置いた。

見られる者と見る者。

推される側と推す側。

その境界線が曖昧になることで、俺たちは作品の中に自分の心を見つけてしまう。

有馬かなの嫉妬は、ルビーの純粋さを照らす光になり、

ルビーの無垢な野心は、かなの現実感を浮き彫りにする。

つまり2人は、互いの存在を通じてしか“自分”になれない。

その構造が、人間関係の最も普遍的なテーマ「他者に映される自己」を体現している。

南条蓮の視点:推されることも、推すことも、結局は“生きること”

俺がこの作品で一番心を掴まれるのは、ルビーとかなの距離が「希望」と「絶望」の間を行き来しているところだ。

それは、現実の俺たちがSNSや社会の中で日々感じている感覚とまったく同じだ。

誰かに見られたい。

でも、見られるのは怖い。

誰かを応援したい。

でも、応援することで自分が小さく感じることもある。

この複雑な感情を、アニメという表現の中でここまでリアルに描いた作品は他にない。

『推しの子』は、アイドルアニメというジャンルを超えて、「他者とどう共鳴しながら生きるか」というテーマを突きつけてくる。

ルビーとかなの距離は、そのまま俺たちと世界との距離だ。

近すぎても苦しく、離れすぎても寂しい。

でも、その間でしか愛も希望も生まれない。

最後に、俺はこう言いたい。

ルビーとかなの物語は、アイドルの話なんかじゃない。

“人が生きる”ということの縮図だ。

そして、その距離の中にこそ、俺たちはまだ信じたい“光”を見ている。

FAQ

Q1. 星野ルビーと有馬かなは仲が悪いの?

いいえ、単純な“仲の悪さ”ではありません。

2人の関係は競争と尊敬の両立です。

お互いを意識し合い、時に距離を取りながらも、グループ「B小町」の活動を通じて信頼を深めていく関係性が描かれています。

その“距離感”こそ、作品のリアルさを生み出している要素です。

Q2. B小町のセンターはどちら?

公式的にはルビーがセンターとして立つ場面が多いですが、演出的にはかなも「実質Wセンター」のように描かれています。

物語の文脈では、センターという立場よりも、2人が互いに刺激し合う関係性に焦点が当てられています。

アニメ第2期では、そのバランスがさらに巧みに描かれています。

Q3. 有馬かなの“重曹ちゃん”というあだ名の意味は?

「重曹ちゃん」は、作中でアクアがかなを茶化すように呼んだニックネームです。

もともとは「10秒で泣ける天才子役」だったかなが、演技中に“重曹を舐める演技”をしたことがきっかけ。

そこからファンの間で定着し、現在では愛称としての再評価を受けています(電撃オンライン参照)。

Q4. ルビーとかな、どちらが人気?

人気の傾向は分かれています。

アニメショップ店員の話では、「ルビー派」は夢や理想を重ねるファン、「かな派」は現実的で共感重視のファンが多い傾向。

SNSの分析では、#ルビー推し と #かな推し の投稿数はほぼ拮抗しており、どちらも異なる“推され方”をしているのが特徴です。

Q5. 『推しの子』で描かれる“心理戦”とは何?

ここでいう“心理戦”は、誰かを蹴落とす意味ではなく、「見られることをめぐる心の駆け引き」を指します。

ルビーは“推される喜び”を信じ、かなは“見られる痛み”を知っている。

その2つの感情がぶつかり合うことで、『推しの子』はアイドルの裏側を人間ドラマとして描いているのです。

コメント