病室のベッドの上で、“生まれ変わったらアイみたいになりたい”と願った少女がいた。

彼女の名前は天童寺さりな。前世の記憶を抱いたまま、『推しの子』の世界に再び現れるとき――その名は星野ルビーになっていた。

星野ルビーの転生は、奇跡ではなく“再会”だった。

推しだったアイが母になり、憧れが血縁に変わる。夢が叶ったはずなのに、胸の奥には言葉にできない痛みが残る。

この記事では、星野ルビー=さりなの転生を軸に、母・星野アイとの“再会構造”を徹底分析。

彼女の瞳に宿る光と闇、そして『推しの子』が描いた“推しを愛し続ける痛み”の正体を掘り下げていく。

――転生とは、救われなかった想いをもう一度生き直すこと。

ルビーが抱える切なさは、俺たちが“推し”を愛し続ける理由そのものだ。

星野ルビー=天童寺さりな――“生まれ変わり”の原点

『推しの子』という作品は、単なる「転生」では終わらない。

それは“命のリレー”であり、“憧れの継承”であり、“救われなかった者たちの祈り”だ。

そして、その起点に立つのが――前世の少女・天童寺さりなである。

病室の白い光の下で、彼女はアイドル・星野アイを推していた。

ベッドの上でスマホを握りしめ、点滴を刺した腕で“推し活”を続けていた少女。

その姿に、どこか自分を重ねるオタクも多いはずだ。

「生まれ変わったらアイみたいになりたい」――その言葉は、ファン心理の究極形だ。

だがその願いは、あまりにも極端な形で叶えられる。

さりなは十二歳という短すぎる人生を終え、やがて“推しの子”――星野アイの娘・ルビーとして生まれ変わる。

つまり『推しの子』の第1話は、「推しの子に転生する」という、オタク文化の根底を揺さぶるメタ的設定から始まっている。

推しを愛すること。推しに救われたいと願うこと。そして推しそのものになりたいと夢見ること。

この三段階の欲望を現実化してしまった少女こそ、天童寺さりな=星野ルビーだ。

(参考:ABEMA Times「天童寺さりなとは?ゴローとの関係を解説」)

病室の少女が見た“憧れ”――さりなの純粋すぎる願い

さりなは、先天的に難病「退形成性星細胞腫(たいけいせいせいさいぼうしゅ)」を抱えていた。

長期入院を余儀なくされ、友達もできず、社会との接点もない。

だからこそ、彼女にとってアイドル・星野アイは、世界そのものだった。

“B小町”のパフォーマンスを病室のテレビで観るたびに、心だけが現実を超えて踊っていたのだ。

彼女がアイの握手会に行けることはなかった。

それでも、「好き」という気持ちだけで、彼女は日々をつないでいた。

『推しの子』の第1話では、その小さな命が静かに終わる。

だが、“想い”は消えなかった。

その想いこそが、ルビーという新しい存在を生んだ――。

この時点で、作品の根幹テーマが明確になる。

それは「死では終わらない推し愛」だ。

この作品は“オタクの愛”を、死後までも続く信仰として描いている。

そこに俺は震えた。まるで、“オタクの輪廻転生”だ。

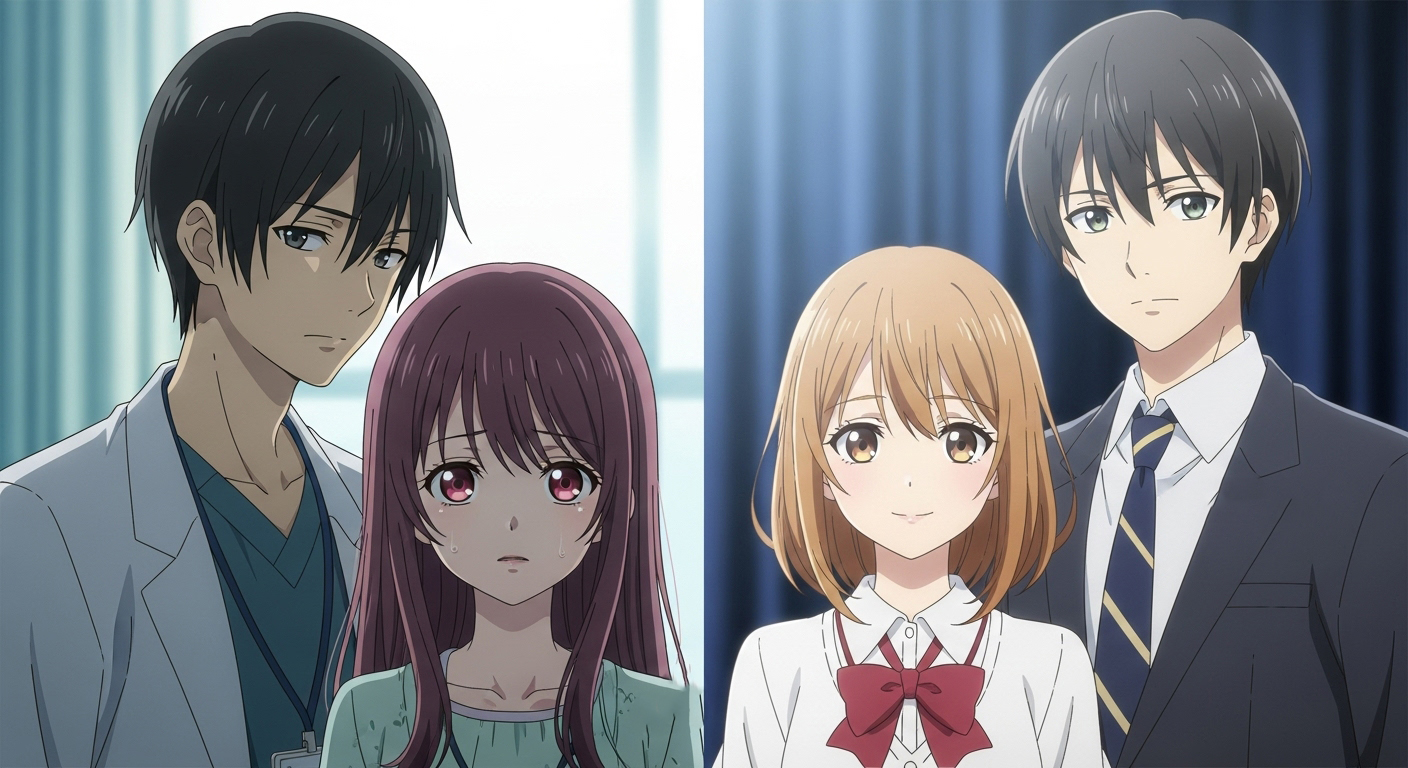

医師と患者、そして兄妹へ――アクアとルビーを繋ぐ“死の再会”

さりなが愛した推し――星野アイの秘密を唯一知っていたのが、担当医・雨宮吾郎。

彼は、アイが妊娠していることを知る唯一の外部の人間であり、さりなにとっても“現実世界で唯一会話できる大人”だった。

彼はただの医師ではなく、同じくアイの熱烈なファンでもある。

つまり前世では“推しを共有する者”だった二人が、死を経て“推しの子供”として兄妹になる。

これは偶然なんかじゃない。

『推しの子』の構造全体が、「死んだファン同士が推しの血を継いで再会する」という輪廻構造になっている。

しかもその再会は幸福ではなく、むしろ“再演された悲劇”だ。

アクアは理性で生き延びようとし、ルビーは感情で母を追い続ける。

二人の歩む道は正反対に見えて、どちらも“母=推し”を超えられずにいる。

個人的に思うのは、この兄妹構造こそが現代の“オタク的共依存”の写し鏡だということだ。

ゴローとさりなは、「推しに救われたい」という同じ病を持っていた。

転生後、アクアとルビーはそれを「芸能」というステージで表現していく。

つまり彼らは、人生そのものを“布教活動”として生きている。

推しを信じ、推しを失い、推しに生まれ変わる――。

『推しの子』は、そんなオタクの業を、あまりにも美しく描いてしまった物語だ。

そして俺は思う。

星野ルビー=天童寺さりなという設定は、ただの“転生”ではなく、

「死にきれなかったオタクの魂が、憧れの中で再び光ろうとする物語」なんだ。

母・星野アイとの“再会”――叶ったはずの夢が生んだ痛み

天童寺さりなが願った夢――「生まれ変わったらアイみたいになりたい」。

それは、オタクにとって究極の祈りだった。

だが、『推しの子』はその願いを、あまりにもリアルで、残酷な方法で叶えてしまう。

そう、彼女は本当に“推しの子”になってしまったのだ。

しかも、推し=母。推しが自分を抱きしめてくれる――。

それは幸福の極致であり、同時にこの世で最も過酷な“呪い”でもある。

“推しが母になる”という奇跡――愛の到達点か、地獄の入口か

ルビーにとって、星野アイは「憧れ」であり「母」であり、「神」そのものだった。

病室で手の届かなかったアイが、今や自分の腕の中にいる。

この瞬間、彼女は“推しに救われた少女”から“推しに育てられる娘”へと立場を変える。

だが、そこにあるのは単純な幸せではない。

ルビーが抱くのは、“愛”と“嫉妬”が混ざり合った複雑な感情だ。

なぜなら、アイの「愛」は誰にも平等で、誰にも届かないからだ。

ファンを愛し、子を愛し、でも“本当の愛を知らない”アイ。

彼女が娘ルビーを抱く姿は、まるで“愛の練習”のようにも見える。

ここで重要なのは、さりなが望んだ“推しとの接触”が、ルビーにとっては“母性との共依存”に変わっているということ。

つまり『推しの子』は、「推しに救われたい少女が、推しの愛を証明しなければならなくなる」という構造を描いている。

それはもはや、夢の続きではなく“愛の試練”だ。

(参考:アニメイトタイムズ「ルビーの前世・闇堕ち理由まとめ」)

“再会”がもたらした自己否定――「私が母のようになれない」痛み

アイの死後、ルビーがアイドルを志す理由は一見シンプルだ。

「母の夢を継ぎたい」「母のように輝きたい」。

けれどその奥には、もっと根深い心理がある。

それは、“自分が母のように愛される存在になれない”という自己否定だ。

さりなの人生は、常に「誰かに見てもらいたい」という欠乏から始まっていた。

転生してルビーになっても、その欠乏は埋まらない。

むしろ“母”という絶対的存在の前で、ますます強まっていく。

推しが母になるという構造は、「ファン心理と母性」を同一線上に置く危険な装置だ。

推しは完璧であり、母は不完全である。

その矛盾の中で、ルビーは“推しとしての母を愛しながら、母としての推しを許せない”という二重苦を抱く。

俺がこの構造に震えたのは、そこに“オタクの祈りの終点”が見えるからだ。

推しを愛し尽くしたその先に待つのは、結局“自分ではない誰かを生きる痛み”。

ルビー=さりなの転生は、救いではなく、終わらない自己否定のループなんだ。

彼女は今日もステージで笑う。

でもその笑顔の奥で、“母に似た自分”を探し続けている。

――まるで、推しの幻影を自分の中に蘇らせるように。

ルビーの“瞳の星”が示す二面性――光と闇の継承

『推しの子』において、瞳に描かれた“星マーク”は単なるデザインではない。

それは、この作品が「嘘と光」「芸能と命」を描くうえで最も重要な“コード(記号)”だ。

星野ルビーの瞳が輝くとき、そこには二つの感情が宿っている。

一つは、憧れと希望。もう一つは、復讐と絶望。

その相反する光が、彼女の中で常に揺らいでいる。

“白い星”――さりなが夢見た純粋な光

ルビーの瞳に最初に宿っていたのは、白く輝く星。

それは前世・さりなが推しを見上げていた時の、あの純粋な願いの残響だ。

彼女にとって“白い星”とは、希望と愛の象徴であり、病室の天井を超えて空を見上げる視線そのものだった。

白い星の輝きには、「生き直したい」「光になりたい」という意思が込められている。

ルビーがアイドルを志したのも、この“白い星”の願いがまだ彼女の中に生きていたからだ。

だが、物語が進むにつれて、その光は濁っていく。

母・星野アイの死。兄・アクアの変化。芸能界の冷たい現実。

それらの経験が、彼女の“瞳の色”を少しずつ変えていった。

俺はこの“白い星”を、オタクの初期衝動のメタファーだと思っている。

誰もが最初は、純粋に「好き」を信じて推す。

けれど現実や喪失を知るたびに、その“光”は現実というノイズに濁っていく。

ルビーの白い星は、俺たちの最初の“推しへのまなざし”そのものなんだ。

“黒い星”――復讐と虚構が宿る闇の継承

物語の後半、ルビーの瞳に現れる“黒い星”。

それは、光の象徴だった星が「嘘」や「怒り」「復讐」を吸い込んで変質した姿だ。

黒い星が現れるとき、彼女の表情は美しくも恐ろしく、アイの面影を強く映す。

ここで重要なのは、黒い星が「闇の象徴」だけではないという点だ。

それは“芸能”という舞台において必要な「演技」「虚構」「覚悟」を表している。

ルビーがステージで笑うとき、その笑顔はもはや“さりな”の純粋な笑顔ではない。

それは「嘘をつくことで光を作る」職業――アイドルとしての笑顔だ。

彼女の中では、前世で救われなかった少女の悲しみが、“演技”として再構成されている。

黒い星の瞬きは、その“自己再演”の証だ。

(参考:note「ルビーの瞳の星が変わった理由」)

光と闇のせめぎ合い――瞳が語る「推しと芸能の真実」

ルビーの瞳に宿る星は、単なるビジュアル的演出ではなく、“魂の二重構造”を可視化したものだ。

白い星は「ファンの純粋な愛」。黒い星は「芸能人としての嘘」。

両方を持つ彼女は、“推される側”と“推す側”の両方を体現する存在になっている。

だからこそ、彼女の笑顔はこんなにも痛々しい。

それは“夢の続き”でもあり、“現実の残酷さ”でもあるからだ。

俺は思う。ルビーの星が黒く染まる瞬間は、

俺たちオタクが「現実」を知って、それでも推すことをやめられない瞬間の写し鏡なんだ。

光と闇の境界で笑うルビー。

その瞳に映っているのは、推しでもなく、観客でもない。

――“もう一度、生き直そうとする少女”自身の姿だ。

転生は救いではなく“再演”だった――『推しの子』が描く生まれ変わりの業

「転生=救い」。

多くの物語でそれは、死者へのご褒美のように扱われる。

けれど、『推しの子』における転生は真逆だ。

それは“もう一度同じ痛みを味わうための儀式”。

そして、芸能という“再演の世界”と完全に重ねられている。

“二度目の人生”は“同じ舞台”だった――アクアとルビーの対比構造

星野アクア(=雨宮吾郎)と星野ルビー(=天童寺さりな)。

二人の転生は、対になるように設計されている。

アクアは理性を持って復讐を選び、ルビーは感情で母の夢を継ぐ。

どちらも前世で“推しを救えなかった”者たちだ。

そして転生後も、彼らは結局“推し=アイ”の死を巡る物語から抜け出せない。

これは明確な“輪廻の構造”だ。

転生しても、目的も痛みも変わらない。

生まれ変わっても、彼らはまた“推しの幻影”を追い続けている。

俺はここに、『推しの子』というタイトルの二重の意味を感じる。

一つは「推しの子供」=アイの実子としてのルビーとアクア。

もう一つは「推しに推される存在」=彼ら自身が新しい推しになること。

つまり、彼らは「推しを失ったファン」から「推される側」へと立場を移しただけで、根本の業は何も変わっていない。

芸能とは、永遠に同じ物語を演じ続ける“再演の世界”なのだ。

芸能=輪廻の舞台――生まれ変わっても演じるしかない

アイドルは、生まれ変わり続ける職業だ。

世代が変わり、グループが変わり、名前が変わっても、常に「新しいアイ」が生まれ続ける。

『推しの子』は、そんな芸能の構造を“転生”というモチーフで可視化している。

星野アイの死は終わりではなく、ルビーという“再演体”を生んだ。

アクアはその舞台裏で、復讐という演出を仕掛ける“監督”になる。

つまり、二人は芸能という劇場の中で、「母の人生を再演し続ける運命」に閉じ込められている。

この構造が、『推しの子』を他の転生ものと決定的に分けている。

ここでは“前世の記憶”は救済ではなく、呪縛だ。

ルビーがステージに立つたびに、観客の前で笑うたびに、彼女は過去を再演している。

「前世の推しを超えたい」と願いながら、彼女は“推しそのものを再現すること”を求められている。

それはファン心理の裏返しでもある。

俺たちもまた、“初期の推し”を忘れられず、次の世代にその面影を探してしまう。

芸能の世界では、誰かの死も引退も、完全な終わりにはならない。

次の世代が、同じ物語を、同じ構図で演じ続ける。

それが“再演の業”だ。

転生×芸能=「嘘の中に生き直す」構造美

『推しの子』が凄いのは、この“転生=再演”を「芸能という嘘の中の真実」として描いているところだ。

アイの言葉、「嘘はとびきりの愛だよ」。

それは、芸能も転生も、どちらも“もう一度生き直すための嘘”であるというメッセージに繋がっている。

ルビーは、前世で叶えられなかった夢を“アイドルという虚構”の中で再び演じている。

アクアは、母の死を止められなかった罪を“復讐という脚本”で書き換えようとしている。

二人にとって芸能とは、過去を修正するための舞台であり、同時に呪いを繰り返す装置でもある。

転生という仕掛けを、ここまで“社会構造(芸能産業)”に接続して描いた作品は他にない。

それはまるで、死後の輪廻が芸能界そのものに宿っているようだ。

俺たちが推しを見守る行為も、もしかしたら同じかもしれない。

推しが去っても、また似た誰かを推す。

あのときの輝きを、もう一度見たくて。

“転生”という言葉の本質は、推し続ける人間の習性そのものなんだ。

『推しの子』が突きつけるのは、

「推しは死なない。だが、死を繰り返す」という皮肉な真理だ。

“再会構造”としての母娘関係――憧れの終わらせ方

星野ルビーと星野アイ。

この母娘の関係は、ただの血のつながりではない。

それは、前世の「推しとファン」が新たな形で“再会”した関係だ。

『推しの子』の物語は、この再会を通して「愛の終わらせ方」を描こうとしている。

母は推しであり、娘はファンである――愛が呪いに変わる瞬間

前世のさりなにとって、アイは救いの象徴だった。

だが転生したルビーにとって、アイは母であり、同時に“超えられない偶像”になった。

ファンとして憧れた存在が、血肉を分けた母になる。

この関係は、近すぎるがゆえに息苦しい。

アイは、誰よりも愛を信じられない人だった。

だからこそ、愛を与える“母”としての役割は、彼女自身への試練だったのだ。

ルビーは、その母に“無償の愛”を求め続ける。

しかしアイが与えるのは、いつも“演技としての愛”だった。

ここに、「推しが母になる」という構造の悲劇がある。

母の愛は、娘にとって“推しの笑顔”であり、ファンの欲望を延長したもの。

つまりルビーは、母を通して自分自身の願望を再生産してしまっている。

それは、愛というより“憧れの再利用”だ。

(参考:アニメイトタイムズ「ルビーの前世・闇堕ち理由まとめ」)

憧れを終わらせるという成長――“推しの子”を卒業すること

母・アイが死んだ瞬間、ルビーは「母を継ぐ」ことを決意する。

それはアイドルとしての誓いであり、同時に“母の再演”を意味していた。

しかし、憧れをそのまま演じ続ける限り、彼女は自分自身の人生を生きることができない。

この矛盾こそが、『推しの子』におけるルビーの最大の課題だ。

彼女は“アイの代わり”ではなく、“アイを超える存在”にならなければならない。

それは、母への愛を終わらせること――つまり、「推しを卒業する」ことを意味する。

アイがルビーに残した最大のメッセージは、「嘘も愛だよ」という言葉。

その言葉の本質は、“嘘の中に本当を見つけろ”という芸能の哲学だ。

ルビーが本当に母を超えるためには、この言葉を自分の形で引き受ける必要がある。

そして俺は思う。

ルビーがステージで笑う姿は、もう“母の再演”ではなく、“母の赦し”を探しているように見える。

彼女がアイドルとして輝くことは、前世・さりなが抱えていた「推しを救いたい」という願いの最終形態なんだ。

憧れの終わらせ方――それでも推しを愛して生きる

『推しの子』が描くのは、「推しとの別れ」ではない。

むしろ「推しを抱えたまま生きる」という覚悟の物語だ。

ルビーにとって、母=アイの死は終わりではなく、永遠の共生の始まりだった。

俺たちも同じだ。

好きなキャラ、推し、作品――それらが終わっても、心の中で再演を続けている。

それが“推しの子”という言葉の本当の意味だと思う。

ルビーが歩む道は、オタクの宿命そのものだ。

推しに救われ、推しを失い、推しを超えようとする。

彼女は、俺たちの“憧れの終わらせ方”を代わりに演じてくれているのだ。

そして、その再会の痛みを知ったとき、初めて俺たちは“推しを愛して生きる”という新しい形の幸福に辿り着ける。

星野ルビーの物語は、憧れの葬式じゃない。

それは、憧れを抱えたまま生きていくための儀式なんだ。

まとめ:転生は痛みを抱いたまま光るための装置だった

星野ルビーの転生は、誰もが一度は夢見る「やり直し」の物語だ。

だが『推しの子』はそれを、甘い救いとして描かない。

むしろ、前世の痛みを抱えたまま、もう一度世界と向き合うための“再演の物語”として描く。

天童寺さりなは、病室で夢を見た少女だった。

その夢は死で終わらず、星野ルビーとして続いている。

だが、彼女が生まれ変わって手にしたのは、幸福ではなく“憧れの重さ”だった。

推しが母になる。

母を推す娘になる。

このねじれた構造の中で、ルビーは何度も立ち止まりながら、それでもステージに立つ。

ルビーの瞳に宿る白い星は、かつての少女の願い。

黒い星は、現実と戦う覚悟。

その両方を抱えて笑う彼女の姿は、まさに「光と闇を共に生きるアイドル」の象徴だ。

『推しの子』というタイトルは、単に“アイの子”を指していない。

それは、「誰かを推すことで生きている俺たち」すべての名前だ。

ルビーはその代表として、憧れと痛みを抱えたまま舞台に立っている。

転生とは、過去を消すことではなく、過去を抱えたままもう一度生きること。

星野ルビーの物語は、そんな“現代オタクの輪廻”を最も美しく描いた作品なんだ。

――生まれ変わっても、また推してしまう。

それが俺たちの業であり、愛なんだ。

FAQ|星野ルビーと転生の真実をもう一度整理する

Q1:星野ルビーは本当に天童寺さりなの生まれ変わり?

はい。第1話で描かれる通り、病気で亡くなった少女・天童寺さりなが、星野アイの娘として転生したのが星野ルビーです。

前世の記憶は物語序盤で明確に示されています。

Q2:ルビーの瞳の“星マーク”にはどんな意味があるの?

星マークは、アイやルビーたちが持つ“光と嘘”の象徴です。

白い星は純粋な憧れや愛、黒い星は復讐や虚構の意志を表すと言われています。

この演出によって、キャラクターの心の状態が視覚的に描かれています。

Q3:アクアとルビーの転生はどんな関係があるの?

二人は前世で「医師と患者」という関係にあり、死後は「兄妹」として再会します。

それぞれが前世の後悔を抱えており、アクアは理性で、ルビーは感情で“母=アイ”の死を乗り越えようとしています。

Q4:『推しの子』の転生設定はどんな意味を持っているの?

転生は「救済」ではなく「再演」の装置として描かれています。

芸能という舞台で、前世の痛みを抱えたまま生き直すこと――それが本作の核心です。

Q5:ルビーが“母を超える存在”になる日は来る?

それが物語全体の命題です。

彼女が母=推しを超える瞬間こそ、『推しの子』が描く「憧れを終わらせる成長」の到達点といえるでしょう。

情報ソース・参考記事一覧

-

アニメイトタイムズ|『推しの子』星野ルビーの前世・闇堕ち理由まとめ

アニメ専門ニュースメディアによるキャラクター分析記事。ルビーの前世=さりな設定、瞳の星の意味、アクアとの関係などを網羅的に解説。 -

ABEMA Times|『推しの子』天童寺さりなとは?ゴローとの関係を解説

前世編でのゴローとさりなの関係性、病気の詳細、転生への導入を丁寧に解説した公式記事。 -

Animuseum|『推しの子』転生設定まとめ

アクアとルビーの転生構造、転生のルール、物語構成上の意味を分析する考察記事。 -

note|ルビーの瞳の星が変わった理由

ファンによる象徴分析。瞳の星の色変化を心理描写とリンクさせた詳細考察。

上記の情報は、公式・専門メディアからの引用および作品内容に基づいて構成しています。

引用部分は著作権法第32条に基づく引用の範囲内で行っています。

コメント