『推しの子』という物語を語るとき、どうしても星野ルビーと黒川あかねの関係は避けて通れない。

ルビーは“光の象徴”として、母・星野アイの夢を背負い続けるアイドル。

一方のあかねは、“理性と真実”を武器に、演じることで現実を理解しようとする女優。

この二人が出会った瞬間、アイドルの定義は静かに崩れ、そして再構築されていく。

本稿では、星野ルビー視点から黒川あかねを見つめることで浮かび上がる“虚構と真実の構造”を徹底的に掘り下げる。

なぜルビーはあかねを恐れ、同時に惹かれたのか。

そして、二人のまなざしが交錯する瞬間、なぜあれほど心を掴まれるのか。

布教系アニメライター・南条蓮が、感情と構造の両面からその“アイドルの再定義”を語る。

光を見つめる者が、理性に出会う瞬間

星野ルビーは、生まれながらにして「光」を背負った少女だ。

母・星野アイという伝説的アイドルの娘であり、その血筋そのものが“輝く運命”を象徴している。

舞台に立てば、ライトが彼女の瞳に反射し、観客は息を呑む。

それは彼女が選んだというより、世界がそう決めた――そんな“宿命の光”だった。

けれど、ルビーはその光の中でずっと怯えていた。

母のようになりたいと願いながらも、母のように“愛されるために傷つく”ことを恐れていた。

アイドルは夢を見せる存在。

けれどその裏で、夢を信じきれない自分がいた。

ステージの光が強くなるほど、影もまた濃くなる。

ルビーはその影を、誰にも見せないように笑顔で隠してきた。

そんな彼女の前に現れたのが、黒川あかねだった。

演技のためなら相手の心を読み切り、痛みさえ表情に落とし込む天才。

彼女の存在は、ルビーにとって“光”とは真逆の“理性の化身”だった。

アイドルとして“見られること”に生きてきたルビーが、初めて“見抜かれる側”に立たされる。

それは、彼女にとって未知の恐怖であり、同時に抗えない魅力でもあった。

“推される側”としてのルビー──光に取り憑かれた少女

ルビーは「推されること」に慣れすぎていた。

SNSで話題になる。

グッズが売れる。

ファンが泣いてくれる。

そのすべてが“アイドルとしての成功”であり、同時に“生きている証”でもあった。

でも、彼女の中には常にざらついた違和感があった。

「私は本当に“星野ルビー”なのか?」

「母の娘という肩書きが、私をアイドルにしているだけなんじゃないか?」

その問いを、ずっと胸の奥で押し殺していた。

光の中で笑うたび、どこかで「この笑顔は演技かもしれない」と思っていた。

だからこそ、“演技を本業とする女”が現れたとき、ルビーは内心で震えた。

黒川あかねという存在は、ルビーの「光=正義」という信仰を揺るがせたんだ。

“見る者”の視線に晒されたルビーの素顔

あかねのまなざしは、やさしくも鋭い。

彼女は「相手を理解する」ために観察する。

同情ではなく、分析。

共感ではなく、再現。

その理性的な観察眼が、ルビーにとっては“愛情のようでいて、裁きにも感じられる”ものだった。

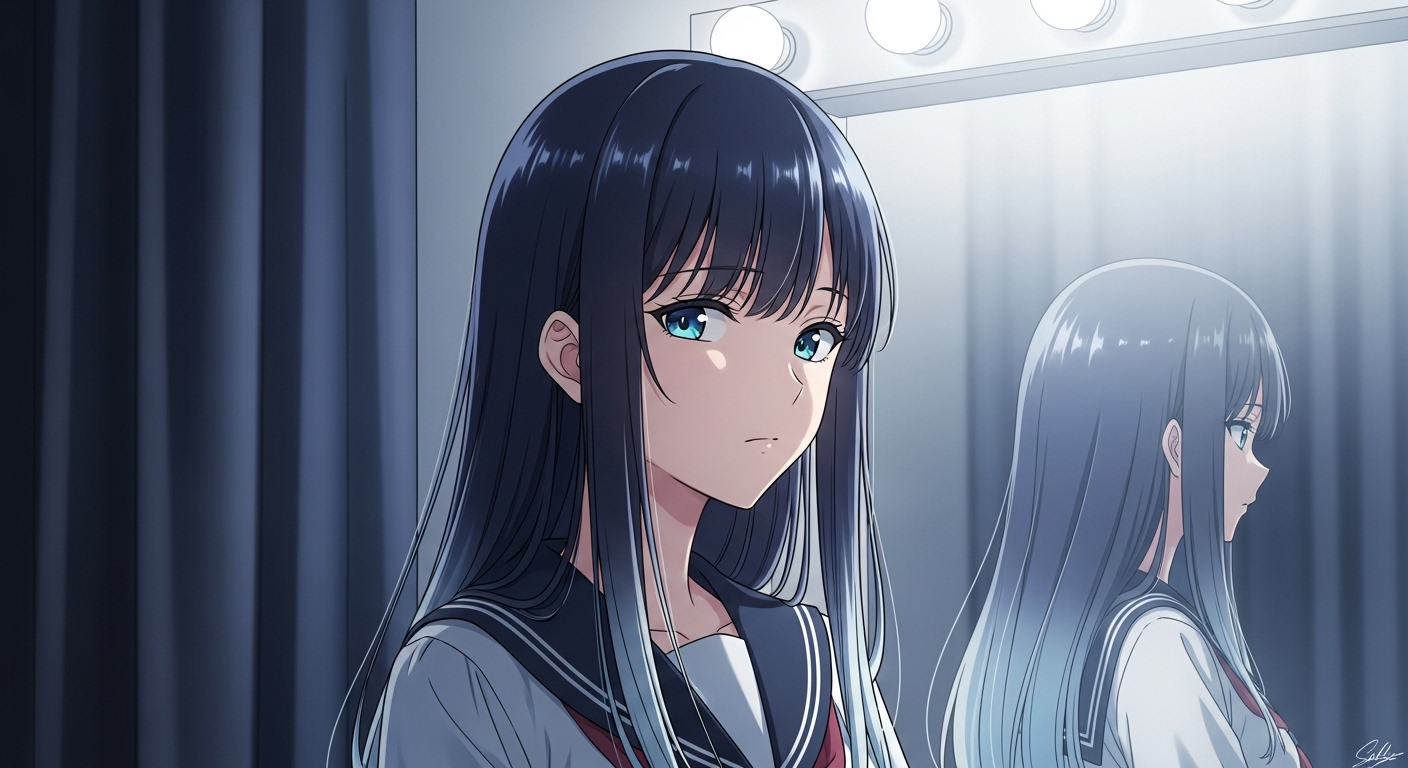

たとえば、あかねがステージ裏でルビーをじっと見つめる場面がある(アニメ2期ビジュアルでも象徴的だ)。

その視線はまるで、「あなたの中の“アイ”を見せて」とでも言いたげだ。

ルビーは息を呑む。

彼女の笑顔が、観察され、解析され、意味を問われる。

“光であること”しか知らなかったルビーにとって、それは初めて味わう“自我の解体”だった。

南条蓮の考察:あかねは「光を観察する者」というメタ存在

俺は思う。

黒川あかねって、ルビーにとって“現実”そのものなんだ。

ルビーはファンタジーを生きる存在。

観客の歓声をエネルギーにして、感情を表現し、夢を売る。

でも、あかねは違う。

彼女は“夢を見る仕組み”そのものを研究し、理解し、時に演じ直す。

だから、二人が出会う瞬間って、『推しの子』という作品のメタ構造が最も強く可視化されるタイミングなんだ。

つまり、ルビーがあかねに出会うということは、

“アイドルが自分という虚構を理解する”という行為なんだよ。

それが、この作品を単なる芸能モノではなく、「自己認識のドラマ」に昇華させている。

ルビーはあかねを通して、自分の中の“演技”を初めて自覚する。

その瞬間、彼女は「偶像」から「人間」へと一歩踏み出す。

――黒川あかねは、ルビーにとって“理性”であり、“現実”であり、“真実の光”。

彼女を見つめることでしか、ルビーは本当の“輝き”を取り戻せなかったのだ。

星野ルビーという“光の象徴”

星野ルビーという存在を語るとき、避けて通れないのが「星野アイの娘」という出自だ。

彼女は生まれながらにして芸能の血を受け継ぎ、母が築いた“光の系譜”の中で育った。

でも、その光は決して優しいものではない。

ルビーにとってそれは、憧れであると同時に、呪いでもあった。

母・アイは「愛されること」に人生を賭けたアイドルだった。

その生き様を幼い頃に見てきたルビーは、アイドルという存在を「夢」ではなく「信仰」として理解している。

だからこそ、彼女の笑顔は美しい。

“偶像”として完璧であろうとする意志が、その一挙手一投足に宿っている。

“光”を演じるために生まれた少女

アニメ『推しの子』第2期において、ルビーはアイドルとしての覚悟を強く固めていく。

母が叶えられなかった夢を継ぐために、B小町を率いてステージに立つ。

観客の歓声、ファンの涙、カメラの閃光。

そのすべてがルビーの存在を“本物のアイドル”へと押し上げていく。

だが、その光景の裏には常に「再現」の影が潜んでいる。

彼女は母・アイの生き様を“追体験”しているに過ぎないのではないかという不安。

ファンのために笑い、痛みを隠し、理想を演じ続ける。

その構造はまるで、再び“星野アイの物語”を繰り返しているかのようだ。

俺は思う。ルビーが光の象徴として描かれる理由は、単なる血筋や才能ではない。

彼女は“記憶”の継承者なんだ。

アイの死、アクアの復讐、そして芸能界という“虚構の舞台”を背負い、彼女は「過去の光」を再び燃やしている。

その意味でルビーは、“光の再演者”なんだ。

母という神話を演じる娘

ルビーの中で「母・星野アイ」はアイドルの理想像そのものだ。

けれど、その“理想”を体現しようとするほど、彼女は母の幻影に縛られていく。

まるで、信仰の対象を再現する巫女のように。

彼女のステージはいつも「母に届くように」という祈りで満ちている。

ある意味、ルビーは“アイを演じている”とも言える。

声のトーン、仕草、ファンへの笑顔。

どれも無意識に「母の再現」になっている。

彼女はそれに気づきながらも止められない。

だってそれが、彼女が“星野ルビー”である理由だから。

ここで黒川あかねという存在が意味を持つ。

あかねは「演じること」を理性で理解し、意図的に再構築できる。

つまり、ルビーが“無意識で演じるアイ”を、あかねは“分析し、再現できる”。

二人は同じ“再演者”でありながら、方法論がまるで違う。

この対比が、『推しの子』における“光と理性”の構図を最も鮮烈にしている。

南条蓮の考察:ルビーは「虚構を信じる才能」そのもの

黒川あかねが“真実を見抜く者”だとしたら、星野ルビーは“虚構を信じる者”だ。

俺はここに、この作品の核があると思う。

現代のアイドルって、現実の中で虚構を維持しなきゃいけない存在なんだよ。

ルビーはその構造を無意識に体現している。

彼女は自分を騙すことで、他人の夢を守る。

それができる人間が“本物のアイドル”なんだ。

だから、ルビーの笑顔って怖いんだよ。

あの輝きの奥には、“演じることを理解していない演技”がある。

純粋さという名の狂気。

その無自覚な演技性が、黒川あかねのような“理性的演者”と出会うことで、物語に化学反応を起こす。

俺はそこに、この作品最大の「感情の爆心地」があると思ってる。

――星野ルビーは、光であることを演じながら、光であろうとする少女だ。

それは矛盾であり、祈りであり、彼女自身の“生き方”そのもの。

彼女が黒川あかねという理性に出会うことは、まさに「光が自らの構造を知る瞬間」なんだ。

黒川あかね――理性と真実の化身

黒川あかねは、芸能界の中で最も“人間的”であり、同時に最も“超越的”な存在だ。

彼女は天性のカリスマを持たない代わりに、観察力と分析力という理性を極限まで研ぎ澄ませてきた。

アイドルでもタレントでもなく、「演じること」そのものを理解した稀有な存在。

その冷静な目線が、芸能という幻想を“現実”の領域に引き戻す。

アニメ『推しの子』の中で、あかねは常に「真実」を求めて動く。

彼女の演技はただの表現ではない。

相手の心理、背景、癖、過去の行動――すべてを徹底的に観察し、再構築する。

その徹底した再現性は、もはや一種の“人間研究”に近い。

だからこそ、彼女がステージに立つとき、そこに生まれるのは“偶像”ではなく“真実”なんだ。

“観察”を武器にする女優

黒川あかねの才能の本質は、感情ではなく観察にある。

16type性格診断によれば、彼女は論理的・内省的・分析的なタイプ。

つまり、「感じる」よりも「理解する」ことを優先する人間だ。

そして、その理解を表現に変換できるという希少な能力を持っている。

ANIMATE Timesのキャラクター解説でも、“人を深く見つめ、役に落とし込む観察眼”が彼女の魅力として語られている。

たとえば、彼女が『今ガチ』でアクアを理解するために自分を追い込み、番組の炎上後にアクアの内面を再構築して演じたシーン。

あれは演技というよりも「心理実験」に近い。

他人の痛みを自分の中に再現し、その“感情のコピー”を表情として吐き出す。

この徹底ぶりが、彼女を“理性の化身”たらしめている。

真実を掘る者としての黒川あかね

あかねが他のキャラクターと決定的に違うのは、“虚構を壊す覚悟”を持っていることだ。

彼女は演じることを美化しない。

むしろ、演技を通して「現実に近づく」ことを目指している。

HaveFunFunの記事でも言及されているように、彼女はアクアや星野アイの秘密に踏み込み、真実を暴くことを恐れなかった。

それは“女優”というより“探求者”の姿勢だ。

芸能界というのは基本的に“虚構を維持する場所”だ。

でもあかねはその中で、“虚構を理解した上で信じる”という逆説的な在り方を選ぶ。

彼女は「本当のことを知らなければ、演じる意味がない」と考えている。

だから、他人の痛みにまで踏み込む。

他人の嘘を暴いてでも、“真実の演技”を手に入れようとする。

南条蓮の考察:あかねは『推しの子』の“理性の代弁者”だ

俺が思うに、黒川あかねはこの物語の中で唯一、“虚構を理解して生きる”ことに成功したキャラクターだ。

アクアは虚構を嫌悪し、ルビーは無意識に信仰している。

でも、あかねだけはその両方を客観的に見つめている。

彼女は「虚構を理解した上で演じる」。

つまり、虚構と現実の橋渡しをする存在なんだ。

その意味で、黒川あかねはルビーの“対極”であり、“教師”であり、“脅威”でもある。

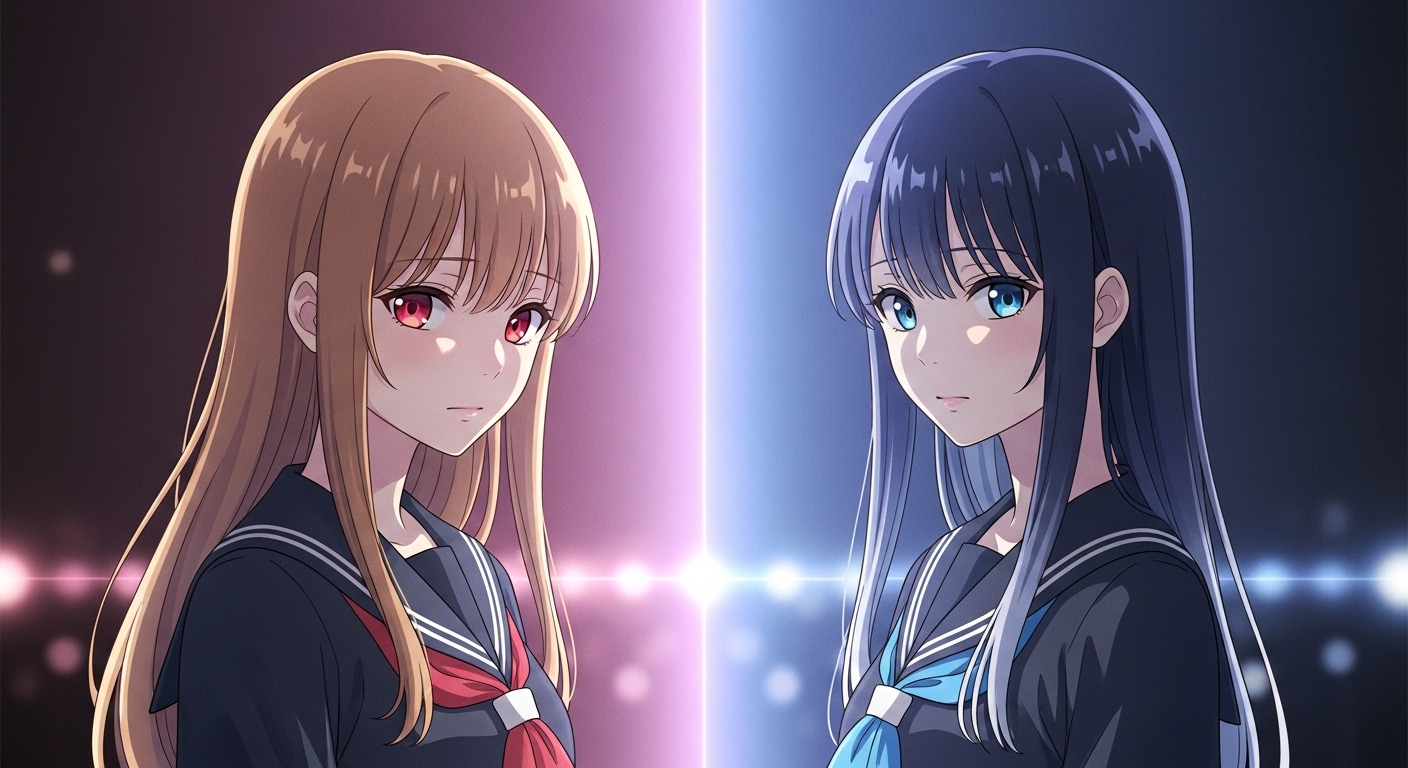

ルビーが“本能”で光を放つなら、あかねは“理性”で真実を照らす。

どちらも光を扱うが、その方法はまるで違う。

そしてこの“異なる光のぶつかり合い”こそ、『推しの子』が他のアイドルアニメと決定的に違うポイントだ。

俺が好きなのは、あかねがアクアを分析するように、ルビーの“偶像性”にもいつか踏み込むだろうという予感だ。

ルビーの中にある「母・アイの幻影」や「再演の呪い」を、誰よりも正確に見抜くのはあかねしかいない。

その瞬間、物語は再び“真実と虚構の衝突”を迎える。

つまり、黒川あかねは『推しの子』における“観察者であり破壊者”。

彼女が理性で触れたものは、必ず何かを変えてしまうんだ。

――黒川あかねは、真実を追う女優であると同時に、“虚構の構造そのものを観察する観測者”。

彼女がルビーを見るとき、それは単なる他者理解ではない。

“アイドルとは何か”という、物語の根幹そのものへの問いかけなんだ。

ルビーが見た“あかねの怖さ”と“憧れ”

星野ルビーにとって、黒川あかねという存在は最初から「怖い人」だった。

その恐怖は、直接的な脅威ではなく、自分の“無知”を突きつけられるような感覚だ。

あかねが放つ理性の光は、ルビーが信じてきた“アイドルの純粋さ”を少しずつ侵食していく。

「本当に私は、夢を見せられているのか?」という問いが、静かに胸に刺さる。

だが同時に、ルビーはあかねに強く惹かれていく。

ステージの光を纏った自分とは違い、あかねは“誰かの心を理解しようとする”ために演技をする。

その姿に、ルビーは見たことのない“熱”を感じた。

それは嫉妬でもあり、尊敬でもあり、そして――憧れだった。

“演技の怖さ”に気づいた瞬間

ルビーがあかねに出会って最初に感じたのは、「演技って怖い」という感情だ。

あかねの演技は“真似”ではない。

感情を理解し、構造を分解し、再構築する。

それは「演技」ではなく「再生」だ。

特に、あかねが星野アイの表情をトレースしたシーン。

あの瞬間、ルビーは息を呑んだ。

そこに映っていたのは、母の“面影”であり、自分が一生追いかける“理想”だった。

その再現度の高さに、ルビーは本能的に怯えた。

自分がどんなに頑張っても、母の笑顔は“血”によってしか継げないと思っていた。

けれど、あかねは「努力」と「理解」でそれを再現してみせた。

ルビーの中で「血の優位性」という幻想が崩れた瞬間だ。

彼女は思った。「私は、何をもって“本物のアイドル”になろうとしているのか」と。

あかねの存在は、ルビーにとって“演技の壁”そのものだ。

それまでルビーは、光を放つことがすべてだと思っていた。

でも、あかねを見て初めて知った。

「光を放つ」には、“闇を理解する力”が必要なんだと。

その怖さに気づいたとき、ルビーの中で“アイドル”という言葉の意味が変わり始めた。

“理解される”という新しい恐怖

あかねは他人を観察するだけではなく、「理解してしまう」人間だ。

彼女の視線は、優しさを装いながらも、対象の奥底に踏み込んでくる。

ルビーはそのまなざしに見つめられた瞬間、息が止まった。

「この人には、私の“嘘”がバレてしまう」と。

あかねがアイドルを見つめるとき、その視線は“ファン”のそれではない。

あかねにとってアイドルは「観察対象」であり、「人間そのもの」だ。

ルビーの作った笑顔も、仕草も、母を真似たポーズも、すべて分析の対象になる。

その徹底的な視線が、ルビーに“理解されることの怖さ”を教える。

ファンのように「好き」と言ってくれる人たちは、彼女を“偶像”として扱ってくれる。

でもあかねは違う。

あかねは“ルビー自身”を見ようとする。

それが、ルビーにとって最大の恐怖であり、同時に最も欲しかった救いでもある。

南条蓮の考察:あかねは“母を超える存在”としての脅威

俺は思う。

黒川あかねというキャラクターは、“星野アイの再演者”としてだけでなく、“母を超える存在”として描かれている。

彼女は「理解する力」で、アイが到達できなかった場所に立っている。

アイが“愛されること”に人生を費やしたのに対し、あかねは“理解すること”に生を賭けている。

その理性の強さが、ルビーの“血の神話”を完全に破壊する。

ルビーにとって、あかねは母の影を再現できるだけでなく、母を“越える可能性”を持った存在なんだ。

それが怖くて、憎らしくて、でも――眩しい。

この“怖さと憧れ”が同居する感情が、ルビーというキャラクターを人間的にしていく。

あかねを見るたびに、ルビーは“母の幻影”と“理性の現実”の狭間で揺らぐ。

その揺らぎこそ、『推しの子』が描く“偶像の人間化”そのものなんだ。

――黒川あかねは、ルビーにとって「越えてはならない壁」であり、「見つめずにはいられない光」だ。

恐怖と憧れが交錯するその感情こそが、彼女を真のアイドルへと導く“痛みの入り口”なんだ。

“光”と“理性”が交わる場所――二人が映し合う鏡構造

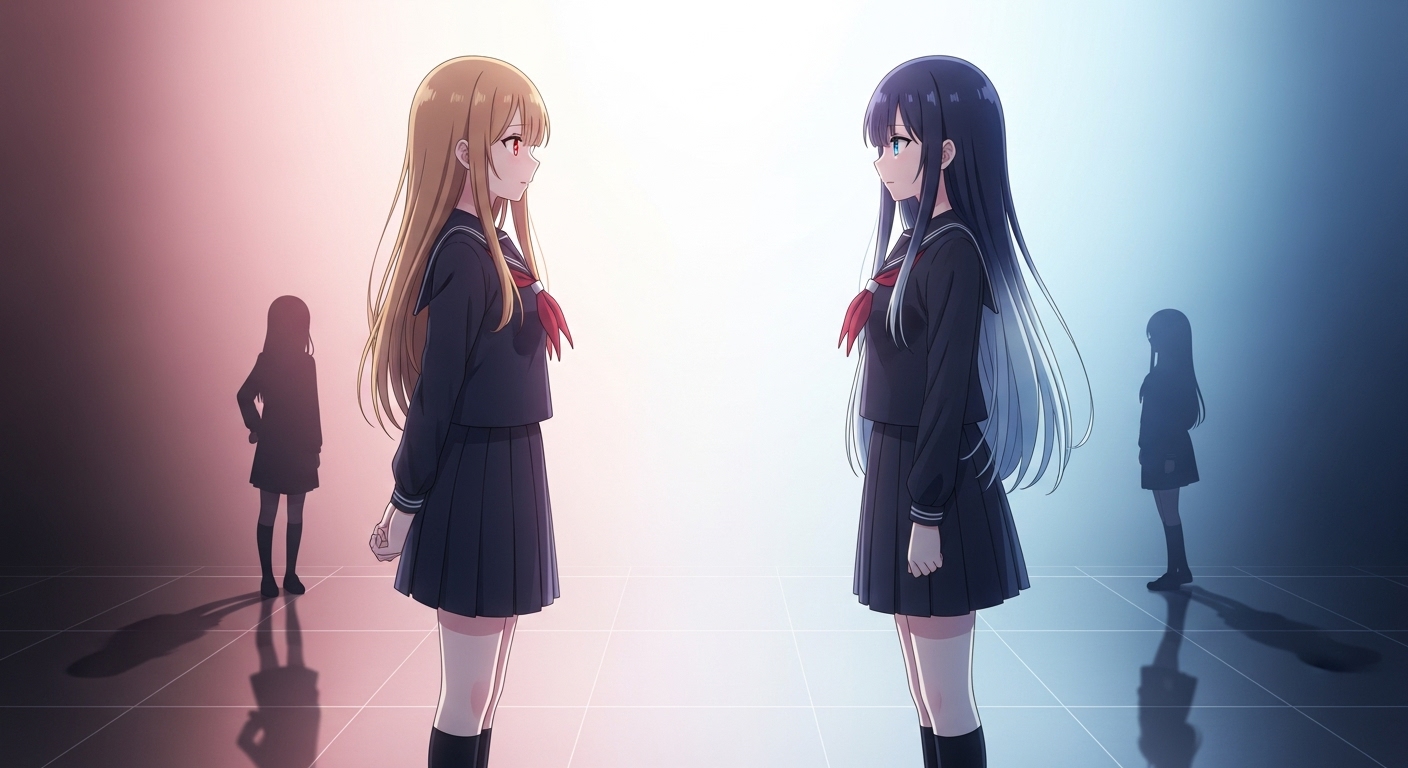

星野ルビーと黒川あかね。

この二人を並べた瞬間、『推しの子』という物語の全構造が露わになる。

ルビーは“光”、あかねは“理性”。

一見、正反対のようでいて、実はどちらも「虚構を生き抜くための異なる方法論」だ。

アイドルとして“感情を演じる”ルビーと、俳優として“感情を理解する”あかね。

二人は互いに相手の世界を羨み、恐れ、そして見つめ合う。

その視線の交錯こそが、『推しの子』が描く“光と影の構図”の中核にある。

“光”が“理性”に照らされるとき、偶像は自我を知る

ルビーはいつもステージの光を受けて輝いてきた。

それは観客が作り出す“他者からの光”だ。

しかし黒川あかねと出会うことで、彼女は初めて“自分の内側から発する光”に気づく。

あかねの理性的なまなざしが、ルビーに自己認識を与えたんだ。

俺はこの関係を「照射と反射」と呼びたい。

ルビーの光は観客に向けて放たれるが、あかねの理性はその光を受け止め、構造として反射させる。

結果として、ルビーは自分が“どう見られているか”を初めて自覚する。

それは、アイドルが「自分という偶像を観察する視点」を手に入れる瞬間だ。

そしてその瞬間こそ、アイドルという存在が“自我”を持つ瞬間でもある。

黒川あかねという存在は、ルビーに「自分を理解する力」を与えた。

それが“光”と“理性”が交わるということだ。

“演じる”と“信じる”の交差点

ルビーは“信じる力”の象徴だ。

母を信じ、夢を信じ、ファンの愛を信じる。

一方、あかねは“理解する力”の象徴。

彼女は他者の心を読み解き、演技を通して“再現”する。

この二人の軌道が交差するとき、作品全体が爆発的に深くなる。

ルビーが光を信じるからこそ、あかねはその光の構造を観察できる。

そしてあかねが理性で分析するからこそ、ルビーは自分の感情を見直す。

この相互作用が、物語のテーマ「虚構の中の真実」を具体化している。

たとえば、ルビーが母・アイの再演を意識しながらステージに立つ場面。

あかねがその背中を静かに見つめている構図は、まるで“信仰と観察”が交わる瞬間だ。

あの一瞬の視線の交差に、俺はこの作品の本質が詰まっていると思う。

南条蓮の考察:二人は“同じ虚構を異なる角度で信じている”

俺が『推しの子』という作品で最もゾクッとするのは、ルビーとあかねが「同じ虚構を異なる角度で信じている」という構図だ。

ルビーは“母の夢”という虚構を信じて生きる。

あかねは“演技の真実”という虚構を信じて生きる。

信じ方は違うが、どちらも「嘘を通して現実を見ようとしている」。

これが、現代のアイドル/俳優論を貫く最前線のテーマだ。

俺はこの構造を“二重の信仰”と呼んでる。

ルビーは“光を信じる信仰”。

あかねは“理解を信じる信仰”。

その2つが重なったとき、虚構が一瞬だけ“現実”になる。

その刹那を描くのが『推しの子』の真骨頂だと思う。

つまり――黒川あかねと星野ルビーは、対立するんじゃない。

互いの“虚構”を成立させるために存在している。

光は理性によって意味を持ち、理性は光によって救われる。

この関係こそ、『推しの子』が世界中のファンに刺さる“人間的リアリティ”なんだ。

――ルビーがあかねを見て、自分を知り、

あかねがルビーを見て、世界を知る。

この相互照射の構造こそ、虚構と真実が共存する“現代アイドルの祈り”そのものだ。

“アイドル”の定義が変わる瞬間

黒川あかねと出会ったことで、星野ルビーは初めて“アイドル”という言葉を疑った。

今までの彼女にとって、アイドルは「光そのもの」であり、「夢を与える存在」だった。

だが、あかねの理性と向き合ったことで、その定義は静かに崩れていく。

光を放つだけでは足りない。

見られるだけでは生きられない。

“アイドルである”ということは、光と影、虚構と現実、その両方を抱きしめて立つこと――それが、ルビーが掴んだ新しい答えだった。

“愛される側”から、“理解する側”へ

ルビーは長い間、“愛されること”を宿命として生きてきた。

母・星野アイのように、誰かの心を救う存在になりたかった。

だが、黒川あかねと出会い、彼女の「理解しようとする力」に触れたとき、ルビーは気づく。

――愛されることと、理解されることは、まったく別の幸せだということに。

あかねのまなざしは、ルビーを偶像として見なかった。

彼女はルビーの中の“痛み”を観察し、理解しようとした。

それは、これまでルビーが誰からも受けたことのない眼差しだった。

“推される”という関係が一方向の熱だとすれば、あかねの視線は双方向の共鳴だ。

ルビーはその理解に救われ、同時に、自分も誰かを“理解する側”に立ちたいと思った。

この変化が、彼女のアイドルとしてのあり方を根底から変えた。

もう「見られるために演じる」のではない。

「理解されたいから、そして理解したいから、ステージに立つ」――そう願うようになったのだ。

“演じる”ことは、嘘じゃない

あかねとルビーの最大の共通点は、「演じる」という行為に対する誠実さだ。

ただし、その方向性は正反対。

ルビーは“信じたい理想”を演じ、あかねは“理解した現実”を演じる。

だが最終的に二人は、同じ場所にたどり着く。

――演じることは、嘘ではない。

人は、生きるために何かを演じている。

アイドルも、俳優も、ファンも。

ルビーはその普遍的な真実に気づく。

彼女はあかねから学んだのだ。

演じるということは、“嘘を貫く勇気”ではなく、“真実を信じ抜く覚悟”なのだと。

だからこそ、ルビーは次のステージで違う光を放つ。

母の影を演じるための光ではなく、自分の痛みと理解を融合させた“再定義された光”。

それはもう、「母をなぞるアイドル」ではない。

「理性を知ったアイドル」としての光だ。

南条蓮の考察:ルビーは“理性を抱いた光”になった

俺が思うに、この瞬間こそ『推しの子』という作品の核心だ。

星野ルビーというキャラクターは、“無垢な光”から“自覚を持った光”へと進化した。

それは単なる成長ではなく、「虚構を理解した上で、それでも信じる」という精神の成熟だ。

黒川あかねという理性の存在がいたからこそ、ルビーは自分の“信仰”を再構築できた。

ルビーが最終的に選んだ道は、“光と理性の共存”。

つまり、「理解した上で信じる」アイドル像。

これが、現代アイドル文化の新しいリアルなんだ。

SNSが嘘と演出で溢れる時代において、人々が本当に求めているのは、完璧な偶像ではなく、

“嘘を自覚して、それでも笑う人間”だ。

ルビーはその象徴になった。

――アイドルとは、真実を知らないまま輝く存在ではない。

真実を知っても、なお光であろうとする存在だ。

黒川あかねに出会ったことで、星野ルビーはその定義を自分の中で書き換えた。

それが、『推しの子』が描く「虚構の先のリアル」なんだ。

そして俺は思う。

あの瞬間、ルビーは“星野アイの娘”ではなくなった。

“黒川あかねに出会った星野ルビー”として、新しい光の名を手に入れたんだ。

星野ルビーが見つけた“真実の光”

星野ルビーと黒川あかね。

二人の出会いは、“光と理性”の衝突であり、そして“救済”だった。

あかねはルビーの“偶像性”を壊したようでいて、実は彼女の“人間性”を救った。

ルビーはあかねの理性を恐れながらも、それに触れることで初めて「自分の光」を理解する。

そして気づくのだ。

――“光”は、ただ眩しいだけじゃ意味がない。

“誰かに理解されて初めて、本物の輝きになる”のだと。

虚構を生きる者たちの“再定義”

『推しの子』という作品は、アイドルという虚構の世界を舞台に、現代の「生き方そのもの」を問い直している。

SNSでは誰もが何かを演じ、誰もが誰かの“推し”になる。

そんな時代に、ルビーとあかねの関係は、“演じる”ことと“理解する”ことの両立が可能だという証明になっている。

ルビーはあかねを通して、「虚構を信じる勇気」を、

あかねはルビーを通して、「信じることの理性」を知った。

この二人が出会ったこと自体が、時代の象徴なんだ。

夢と現実が入り混じり、嘘が日常に溶け込んだ時代において、

“嘘を理解した上で信じ続ける”という在り方こそ、もっとも人間的な誠実さだと教えてくれる。

南条蓮の考察:ルビーとあかねは“対立”ではなく“共存”の物語

俺は思う。

『推しの子』は、アイドルと俳優という立場の違いを描いているようでいて、

本当は「虚構と現実が共存できるか」という問いを突きつけている作品なんだ。

ルビーは“光”として、あかねは“理性”として。

互いを否定せず、互いの存在によって自分を確立していく。

この関係は、芸能という小さな枠を超えて、今を生きるすべての人間の姿に重なる。

誰もが自分を演じ、誰かに理解されたい。

だからこそ、俺たちはルビーとあかねの関係に心を掴まれる。

あの二人の視線の交差は、単なるキャラクター描写じゃない。

“現代人の祈り”そのものなんだ。

共感の一撃

「ルビーが“光”を演じ、あかねが“理性”を貫いた。

二人が出会った瞬間、アイドルは“人間”になったんだ。」

この一文に尽きる。

『推しの子』が多くのファンを惹きつける理由は、キャラのかわいさや演出の巧みさだけじゃない。

そこに、“生きることそのもの”を重ねられるリアルがあるからだ。

そして、ルビーとあかねという二人の存在は、そのリアルをもっとも鮮やかに照らしている。

FAQ|星野ルビー×黒川あかね 関係考察Q&A

Q1. 星野ルビーと黒川あかねはライバルなの?

表面的には「光と理性」の対比構造を持つ二人だが、物語上は“ライバル”ではなく“補完関係”にある。

ルビーは感情と直感で世界を照らす存在、あかねは理性と理解で世界を見つめる存在。

互いを刺激し合うことで、それぞれの「アイドル」「演技」の定義が深まっていく。

Q2. ルビーがあかねを怖いと感じたのはなぜ?

あかねの「観察力」と「再現力」は、ルビーの“偶像としての自分”を脅かすから。

あかねはアイドルの裏側や心理を冷静に理解してしまうため、ルビーは「見抜かれてしまう」恐怖を抱いた。

ただし、それは同時に“自分を見つめ直す契機”にもなっている。

Q3. 黒川あかねは星野アイの再演者なの?

作中であかねは、星野アイの表情・言葉・姿勢を研究し、完璧に再現してみせた。

それは“模倣”ではなく“再演”であり、彼女自身の理性と共感力の象徴。

ルビーにとっては母を「血」ではなく「理解」で再構築した存在として、畏怖と尊敬が入り混じる対象となっている。

Q4. ルビーとあかねの関係は今後どうなる?

今後の物語では、ルビーが母の影を超える過程で、あかねが「真実を見抜く役割」を再び担う可能性が高い。

二人は再び交わるだろう。その時ルビーは“光を自覚したアイドル”として、あかねは“理性を信じる女優”として、対等に向き合う関係になる。

Q5. 『推しの子』で描かれる“アイドルの真実”とは?

それは「演じることが嘘ではなく、生きるための技術である」ということ。

ルビーは“信じる力”、あかねは“理解する力”を体現し、両者の関係が「虚構と現実の共存」を示している。

アイドルは、光を演じながらも、その光の意味を知る存在として描かれている。

情報ソース・参考記事一覧

- 【公式】アニメ『【推しの子】』公式サイト|キャラクター紹介:黒川あかね(ichigoproduction.com)

- 【公式】アニメ『【推しの子】』公式サイト|キャラクター紹介:星野ルビー

- ANIMATE Times|「黒川あかね」徹底解説&キャラクター考察記事

- HaveFunFun|黒川あかねが“真実”に気づいた理由とシーン分析

- note|『推しの子』黒川あかね編 感想・批評(ファン視点の考察)

- 公式X(Twitter)|アニメ『推しの子』放送時コメント&スタッフ投稿

※本記事は上記の一次情報および関連考察を参照し、筆者・南条蓮による批評的視点を交えて構成しています。

各キャラクターの心理・演出意図・テーマ構造は、作品内容の引用・分析を通して解釈されたものです。

“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと。”

この記事が、あなたの中の“光と理性”を少しでも照らせたなら、それが俺の布教の成果だ。

コメント