「夢だけじゃ生きていけない」。

それでも、夢を信じたい――。

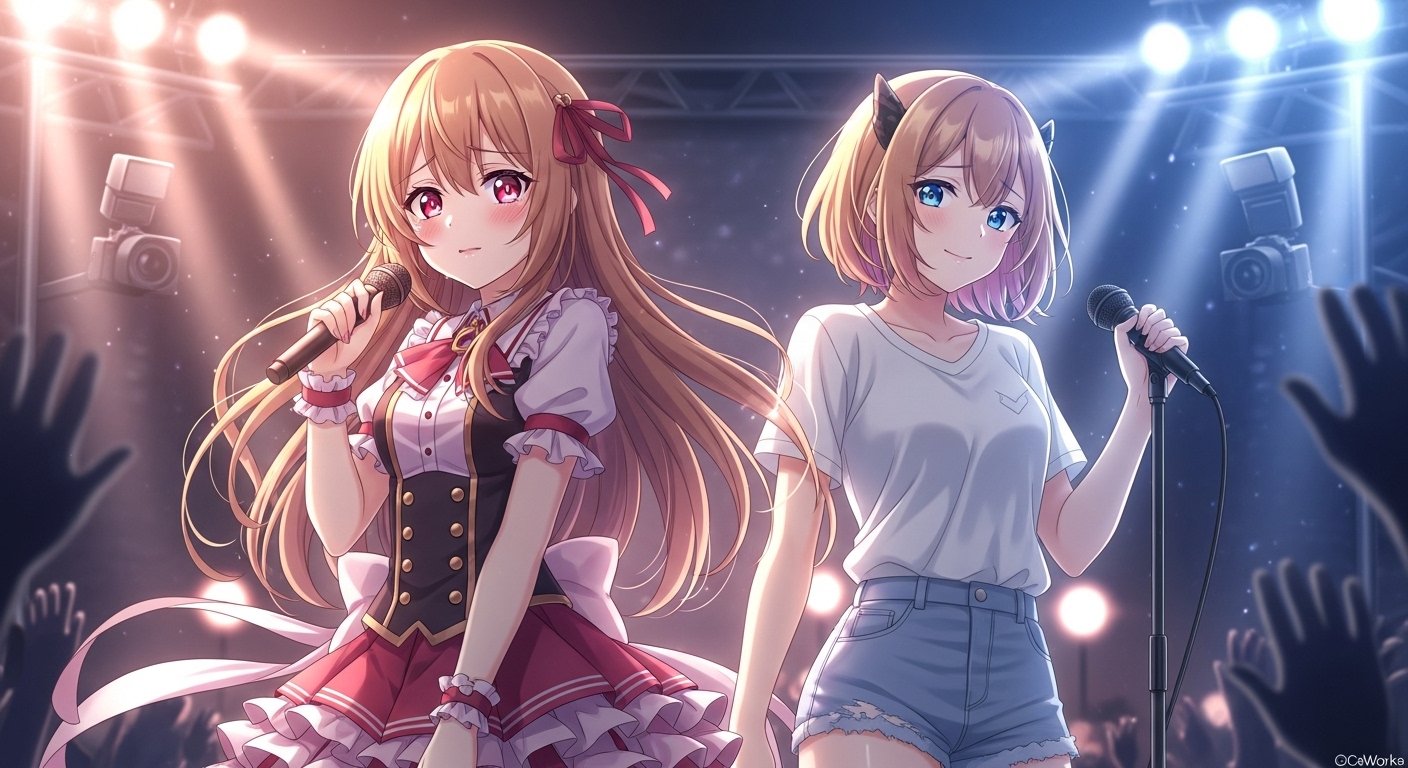

『推しの子』に登場する星野ルビーとMEMちょ、この二人の関係は“理想”と“現実”がぶつかり合い、共鳴し、進化していく物語だ。

母の夢を継ぐルビーと、現実を知るMEMちょ。

純粋さと知恵が交差した瞬間、俺は画面の前で息を呑んだ。

この記事では、彼女たちの“夢の純度”と“現実の知恵”が織りなす関係性を、感情と構造の両面から徹底的に掘り下げていく。

星野ルビー:母の影を超えようとする“純粋な炎”

星野ルビーというキャラクターを語るとき、まず思い浮かぶのは――彼女の中に燃える“継承の炎”だ。

それは「母・星野アイの夢を継ぐ」というシンプルな目標に見えて、実はもっと深い。

彼女の人生は、〈母の光を追うこと〉と〈母の死を乗り越えること〉が同時に進行している、痛みと希望の二重奏なんだ。

俺は『推しの子』を観るたびに思う。

ルビーの“アイドルとしての笑顔”って、幸福の象徴じゃなくて“祈り”なんだよ。

母の残した光を、もう一度ステージへ

星野アイが遺したのは、ただの遺伝子でも、才能でもない。

それは「愛されたい」と「愛したい」の狭間で揺れながらも、人前で笑い続けた“生の姿勢”だ。

ルビーはその姿勢を本能的に受け継いでいる。

アイが命を懸けて見せた“アイドルという生き方”を、娘として、そしてファンとして、もう一度ステージに立ち上げようとしている。

つまり、ルビーのアイドル活動は、母への復讐でもあり、供養でもある。

新生B小町のセンターとして歌う彼女の姿には、母の影が常に重なっている。

その影を背負いながらも、彼女は決して悲劇のヒロインにはならない。

ルビーは泣かない。泣く代わりに笑う。

その笑顔は、観客を魅了しながらも、どこか切なさを帯びている。

なぜならそれは「私は母のようにはならない」という誓いの表情でもあるからだ。

母のように殺されない。

母のように消費されない。

そのために、彼女は“純度100%の夢”を燃やし続ける。

俺が注目しているのは、ルビーの“舞台上の笑顔”が常に少しだけ硬いこと。

それは、彼女の中に「アイの再現」をしてしまう怖さがあるからだと思う。

母の理想を追えば追うほど、彼女自身のアイドル像がぼやけていく。

でも、それでもルビーは止まらない。

止まれない。

だって、彼女にとってステージとは、“母の魂を呼び戻す祭壇”なんだ。

その熱量の純度こそが、ルビーというキャラの根幹を支えている。

ルビーの“純粋さ”は、痛みを抱えた覚悟

「アイドルとして生きる」ということは、同時に「母の死と向き合い続けること」でもある。

ルビーの純粋さは無邪気ではなく、むしろ戦場で磨かれた“覚悟の形”だ。

彼女は笑顔の裏で常に痛みを噛みしめている。

そして、その痛みを観客に悟らせないように演じている。

その演技が、星野ルビーというキャラの“アイらしさ”であり、彼女が“星野アイを超えようとする唯一の手段”でもある。

MEMちょのようにSNS戦略を理解しているわけでもなく、かなのように俳優としてのテクニックを磨いてきたわけでもない。

ルビーの武器は、たった一つ――“信じる心”だ。

努力すれば届く、愛されれば救われる、夢は叶う。

そんな昭和的なロマンを、令和の時代に堂々と掲げているのがルビーのすごさだと思う。

この「理想主義」は、時代に取り残された幻想のようでいて、実は誰もが心の奥にまだ持っている“熱”なんだ。

MEMちょが現実的な戦略でグループを牽引するなら、ルビーはその“魂”を燃やす装置だ。

純粋さと現実主義がぶつかるとき、『推しの子』は一気に深度を増す。

ルビーが母の影を超えようとするその瞬間こそ、この作品が描こうとしている“芸能の痛み”の象徴なんだ。

だから俺は言いたい。

ルビーの笑顔は偶像じゃない。

それは、生きるための決意そのものだ。

MEMちょ:配信者としての“現実の知恵”

MEMちょを語るとき、まず感じるのは“リアルの強さ”だ。

彼女は夢を諦めた経験を持ちながら、それでも舞台に戻ってきた稀有な存在。

星野ルビーが“理想の体現者”だとすれば、MEMちょは“現実の生存者”だ。

その現実感が、彼女をただのバズ担当ではなく、物語全体のバランサーにしている。

俺が『推しの子』の中で最も“今を生きるオタク的リアリズム”を感じるのが、まさにこのMEMちょなんだ。

“夢を諦めた人間”にしか見えない景色

MEMちょの原点は、失敗だ。

かつてアイドルを志したものの、家庭の事情でその道を断念。

夢を失った少女が、配信という新しい舞台で“別の光”を見つけた。

この再起の物語が、彼女のすべてを物語っている。

つまりMEMちょは、“夢の途中で現実を学んだ人間”なんだ。

それゆえに、理想だけを追うルビーを見て、彼女は心の奥で震える。

「ああ、この子はまだ純粋でいられるんだ」と。

そして、その震えが彼女を動かす。

MEMちょはルビーに対して、姉のような、あるいは元自分への投影のような複雑な愛情を抱いている。

彼女がB小町への参加を決めた瞬間、それは“もう一度夢に戻る決意”でもあった。

だが今度は、かつてのように無防備ではない。

彼女は知っている。

夢にはコストがあり、輝きには計算が必要だということを。

その知識と経験が、彼女の「現実の知恵」を形づくっている。

フォロワー数の増減、拡散率、タイミング――数字の動きを読む眼。

それはかつての“夢を叶える手段”ではなく、“夢を守るための盾”に変わっている。

ルビーが“母の理想を継ぐ者”なら、MEMちょは“時代の理不尽を乗り越える者”だ。

“戦略”を理解する者が持つ優しさ

MEMちょを単なる戦略家として見ると、彼女の本質を見失う。

彼女の現実主義は冷酷さではなく、“他者を守るための優しさ”から生まれている。

それがよく分かるのは、ルビーとの会話や立ち姿勢だ。

彼女は決してルビーの純粋さを否定しない。

むしろ、それを壊さないように慎重に寄り添う。

まるでガラス細工を扱うように、彼女はルビーの理想を包み込む。

MEMちょの発する言葉には、“経験者の温度”がある。

例えば、「バズらせるには可愛さだけじゃ足りない」という台詞には、過去の痛みが滲んでいる。

彼女は痛みを知っているからこそ、ルビーを現実に引き戻すことができる。

その一言一言が、彼女の人生の積み重ねなんだ。

そしてその“知恵”は、ルビーにとって最大の学びになる。

南条の考察:MEMちょは“現代アイドル”の完成形だ

俺はMEMちょを“アイドル進化論の到達点”だと思っている。

ルビーのような純粋な理想主義者は尊い。

でも、現代の芸能という戦場では、それだけでは生き残れない。

MEMちょは、自分の言葉・配信・行動のすべてを“戦略的誠実さ”で動かしている。

バズるために嘘をつかない。

でも、真実をそのまま晒すこともない。

このバランス感覚が、令和のアイドル像を象徴していると思う。

彼女は「夢を叶える」ではなく、「夢をデザインする」存在なんだ。

夢を美しく設計し、それを現実に合わせて最適化していく。

それがMEMちょの“現実の知恵”であり、彼女が物語に必要不可欠な理由。

ルビーが“熱”なら、MEMちょは“構造”。

この二人が出会った瞬間、『推しの子』は単なるアイドルアニメから“芸能の構造論”へと進化した。

二人が交わる“協働の瞬間”:舞台×発信の融合

星野ルビーとMEMちょ。

二人の関係性が本格的に火花を散らすのは、同じグループ「B小町」として活動を始めてからだ。

それまでは“理想と現実”という対比だった二人が、ひとつの目標――ステージ成功――を共有した瞬間、

物語は静かにギアを上げる。

それが、『推しの子』における“協働”の始まりだった。

ルビーは「夢の純度」を信じ、MEMちょは「現実の知恵」で支える。

まるで二つの異なる楽器が調和して一つの旋律を生むように、

彼女たちは“理想と戦略”を交差させながら新しいアイドル像を描いていく。

俺はこの瞬間を「舞台と配信が手を取り合った日」と呼びたい。

ステージ上での融合──理想と戦略の二重奏

新生B小町として初ステージに立つとき、ルビーの目には恐れがない。

彼女にとってステージとは“母の再来”であり、“夢の延長線”。

その一方で、MEMちょは同じ場面で別の光景を見ている。

照明、カメラ、SNS、ファンリアクションのリアルタイムな反応。

彼女はすでに“次の拡散”を計算している。

この違いが面白い。

ルビーは“今この瞬間”を信じ、MEMちょは“その先の波”を読む。

一見、方向性が違うようでいて、実は二人とも「どうすれば想いが届くか」を追っている。

アプローチは違っても、目的は同じ。

だからこそ、二人の共演はエモーショナルでありながら、戦略的でもある。

実際、ルビーがステージ上で放つ“光”を、MEMちょがカメラに収め、SNSへ最適化していく描写は象徴的だ。

まさに舞台×配信の融合。

ルビーの無垢な表現を、MEMちょがデジタルの文脈に変換して世界に届ける。

アイドルとしての「感情の熱量」を、配信者としての「拡散の知恵」で加速させる。

この関係性が成立した瞬間、二人は単なる仲間ではなく、“共犯者”になる。

夢を現実に落とし込むための共犯者だ。

俺はここに『推しの子』の最も現代的なテーマがあると思っている。

舞台の感動とSNSの熱狂は、もはや切り離せない。

ルビーが体現する“夢の純度”は、MEMちょの拡散力があってこそ生きる。

現代のアイドルは、ただ歌って踊るだけでは足りない。

“届け方”を設計できる者こそ、真のアイドルなんだ。

衝突と理解──“理想×現実”が生む新しい信頼

もちろん、協働は摩擦を生む。

ルビーは理想に生き、MEMちょは現実を見ている。

時には「そんな打算的なやり方、アイらしくない」とルビーが言い、

MEMちょが「理想だけじゃ誰にも届かない」と返す。

でも、そのぶつかり合いの中でこそ、二人の信頼が深まっていく。

お互いに自分の弱さを晒せるからだ。

ある意味で、MEMちょはルビーの“地上の目”だ。

夢に浮かぶルビーを、現実に引き戻す。

逆にルビーはMEMちょの“天上の目”だ。

現実に慣れすぎたMEMちょの心を、もう一度空へと向かわせる。

この補完関係が、『推しの子』における二人の美学の核心にある。

どちらが上でも下でもない。

理想と現実、熱と知恵。

その両方が同時に燃えてこそ、B小町というグループは“生きた物語”になる。

南条の考察:この瞬間、アイドルは“作品”を超えた

俺が特に震えたのは、ステージの裏でMEMちょがルビーに「バズらせようね」と微笑む瞬間。

その台詞、単なる軽口じゃない。

あれは「君の純粋さを、世界に広げたい」という宣言なんだ。

この一言で、彼女はルビーの“理想”を否定するどころか、肯定している。

MEMちょの戦略とは、“純粋さを守るための仕組みづくり”なんだ。

そう思った時、俺は本気で鳥肌が立った。

二人の協働は、単なるアイドル活動ではない。

それは、芸能という巨大な虚構を、感情と戦略で同時に乗りこなす挑戦なんだ。

ルビーが火を灯し、MEMちょが風を送る。

二人が一緒にいることで、その炎は消えない。

これが『推しの子』の根底にある“希望の方程式”だと、俺は信じている。

“夢の純度”と“現実の知恵”がぶつかる摩擦点

協働が始まれば、必ず摩擦が生まれる。

星野ルビーとMEMちょ――この二人が同じ方向を見ているようで、時にまったく逆を向く瞬間がある。

それは「アイドルとは何か」という定義の違い。

ルビーにとってアイドルは“夢そのもの”であり、MEMちょにとってアイドルは“夢を届けるための職業”だ。

同じステージに立ちながら、見ている景色が違う。

このズレが、『推しの子』という物語の奥行きを作っている。

そして、この摩擦こそが二人を成長させる。

ルビーは“理想の正しさ”に固執し、MEMちょは“現実の賢さ”を優先する。

けれど、どちらも間違ってはいない。

むしろ二人が衝突しなければ、B小町というグループは「ただの偶像」で終わっていたかもしれない。

俺はこの関係を“理想と現実の化学反応”と呼びたい。

理想を貫くルビーの危うさ

ルビーは「想いがあれば届く」と信じている。

それは母・星野アイが最後まで抱いていた信仰でもある。

アイドルという存在を“祈り”として捉えるルビーにとって、SNSの数字や炎上は二次的なものだ。

彼女の中では、“純粋に輝くこと”が全て。

でも、その信念が時に危険を孕む。

現実の芸能界では、努力が報われないことも、純粋さが利用されることもある。

MEMちょはそれを知っている。

だから、ルビーの無垢さを守るために、時に現実的な判断を下す。

それが誤解を生むこともある。

「なんでそんなに打算的なの?」というルビーの問いは、彼女の理想の悲鳴だ。

MEMちょにしてみれば、「それでも生き残るために必要な現実」なのに。

このすれ違いは、ルビーの“夢の純度”が高すぎるゆえの危うさを浮き彫りにする。

彼女はまだ、“夢を守るための嘘”を知らない。

だが、それこそがMEMちょが見せたい“芸能の現実”なのだ。

そしてこの衝突は、単なる価値観の違いではなく、芸能という構造の縮図でもある。

MEMちょが教える、“夢を守るための現実”

MEMちょは、ただバズを狙う人間ではない。

彼女が持つ“現実の知恵”は、夢を潰さずに守るための方法論だ。

彼女は現場を知り、炎上を見てきた。

だからこそ、ルビーのような理想主義者を守るために立ち回る。

時に“計算高い”と揶揄されても、彼女は動じない。

なぜなら彼女の戦略は、「夢の純度を守るための鎧」だからだ。

ルビーの純粋さが燃え尽きないように、MEMちょはその火を囲うガラスになる。

SNSの波に呑まれないように、彼女は情報を制御し、物語を設計する。

彼女の現実感は冷たく見えるが、根底には“優しさ”がある。

その優しさは、夢を失った者にしか持てない種類のものだ。

MEMちょがルビーに教えたいのは、「現実を知っても夢を諦めない方法」。

つまり、“大人の夢の守り方”なんだ。

南条の考察:摩擦は“成長”の別名だ

俺はこの二人の摩擦を見るたびに思う。

理想と現実の衝突って、結局“成長”の別名なんだよ。

ルビーがMEMちょにぶつかることで、初めて「夢を叶える」から「夢を続ける」へと進化する。

MEMちょもルビーに触れることで、“守るための現実”から“支えるための希望”へと意識が変わる。

この相互作用こそ、『推しの子』が描き続ける「芸能=人間の再生装置」というテーマの核心だと思う。

理想が現実を否定するんじゃない。

現実が理想を消すんじゃない。

その間で傷つきながら、それでも前を向くこと。

それこそがアイドルであり、人生そのものだ。

そしてその姿を通して、俺たちは自分自身の“夢の純度”と“現実の知恵”のバランスを見直してしまう。

だからこそ、この摩擦は尊い。

それは痛みであり、同時に希望なんだ。

二人が提示する“新しいアイドル像”とは

星野ルビーとMEMちょ、この二人が同じステージに立つという事実。

それは単なる世代や個性の融合ではない。

俺は、そこに“アイドルの進化”そのものを見ている。

かつてアイドルとは「見られる存在」だった。

だが現代では、「見せることを設計する存在」に変わっている。

ルビーとMEMちょの協働は、まさにこの“構造の転換点”を象徴している。

夢と戦略、感情とデータ、光と影――その全てを同時に扱うアイドル像。

それが、二人が作り上げた“新しいアイドル”の姿なんだ。

ルビーが体現する“原点回帰型アイドル”

ルビーは“アイドルとは、夢を信じる力”だと信じている。

彼女の中では、ステージ上の一瞬が永遠に勝る。

その姿勢は、昭和から続く“アイドル黄金期”の血を感じさせるほど純粋だ。

ルビーが歌うとき、観客は「アイドルを応援する」という感覚を超えて、“生きる希望”を見いだす。

それが彼女の持つ“聖性”だ。

しかし、この“純粋な理想主義”は現代ではもはや絶滅危惧種でもある。

SNSが支配する時代に、ルビーのように「夢だけを信じる」存在は、逆に革命的なんだ。

彼女の在り方は、現代における「原点回帰」だと俺は思う。

“可愛い”や“バズる”を超えた、もっと根源的な「誰かの心を照らす」存在。

彼女は“推されるために存在している”のではなく、“推す側の信仰を取り戻す”ためにステージに立っている。

そこにこそ、星野ルビーというキャラの恐ろしいまでの純粋性がある。

彼女は「夢を見ることの罪深さ」を知りながら、それでも夢を見る。

それが、ファンの心を震わせる理由だ。

MEMちょが示す“令和型アイドルの生存戦略”

一方でMEMちょは、まったく異なる進化の形を見せる。

彼女の強さは、「ファンの目線に降りられること」。

つまり、アイドルでありながら“ネット的距離感”を操る術を知っている。

ライブ後のSNS更新、舞台裏のセルフ配信、ファンとリアルタイムで感情を共有する――

これらすべては、MEMちょが編み出した「現代型アイドルの生存術」だ。

彼女は自分の可愛さを商品として理解しつつも、それを“消費させない”ように設計している。

その知恵が、彼女を時代の象徴にしている。

そして、この“現実の知恵”は、ルビーの“純度の炎”と出会ったことでさらに深化した。

MEMちょは、ルビーの姿を見て「本気で夢を見ることの価値」を思い出した。

彼女の配信戦略は、“夢を売る”ためのものから、“夢を守る”ためのものへと変わっていく。

ルビーがアイドルの“魂”を継ぎ、MEMちょがその“現実”をアップデートする。

この循環こそが、『推しの子』が描く「芸能=再生の物語」だ。

南条の考察:“舞台×ネット”時代のアイドル定義

俺が感じるのは、この二人が提示したアイドル像は“舞台とネットの融合”だということ。

ルビーがステージの上で心を燃やし、MEMちょがその光を世界に拡散する。

ファンはその光の反射をSNSで受け取って、自分の感情を更新していく。

つまり、アイドルという存在は“媒介”から“循環”へと進化している。

観客も、発信者も、推しも、すべてが連鎖して「共感のループ」を作っているんだ。

ルビー×MEMちょの関係は、もはや“キャラクターの関係性”を超えて、“時代の構造”そのものを語っている。

彼女たちは、夢と現実、舞台とネット、個人と群衆の境界を越える存在。

だからこそ、俺たちは彼女たちに“未来のアイドル”を見てしまう。

彼女たちは、憧れではなく、写し鏡なんだ。

俺たちがどう夢を見て、どう現実と戦うか。

その問いに対する、最も美しい回答がこの二人の中にある。

ファンの共鳴点──ルビーとMEMちょに惹かれる理由

ルビーとMEMちょの関係が“刺さる”のは、単にキャラクターとしての魅力があるからじゃない。

それは俺たち自身が、彼女たちの中に“自分の分身”を見ているからだ。

夢を信じたいルビー的な衝動と、現実を見据えるMEMちょ的な理性。

その両方を抱えながら生きる現代人にとって、この二人の関係はあまりにもリアルなんだ。

だからこそ、SNS上では放送直後から「この関係、わかりすぎて泣いた」「ルビーとMEMちょの空気感が尊い」といった投稿が溢れた。

ファンは彼女たちを“アイドル”として見ているのではなく、“人生のメタファー”として見ている。

それが『推しの子』が持つ唯一無二の共鳴力だ。

ファンが感じる“リアルな痛み”

ルビーの純粋さは、希望であると同時に刃でもある。

夢を信じることは、現実の残酷さを知ることでもあるからだ。

MEMちょはその残酷さを経験している。

だから彼女は、ルビーのような子を守りたくなる。

ファンはその関係を見ながら、自分の過去の夢を思い出す。

「自分もあの頃、ルビーみたいに信じてた」

「でも現実を知って、MEMちょみたいに構えるようになった」

そんな感情の連鎖が、この二人を“ただのキャラ”から“自分の代弁者”へと昇華させる。

SNS上の反応を見ていると、「ルビーとMEMちょの関係に救われた」という声が多い。

それは彼女たちが“勝者と敗者”という構図ではなく、“夢を続ける者同士”として描かれているからだ。

人は誰でも一度は夢を失う。

だが『推しの子』の世界では、夢を失った人間も再びステージに戻れる。

その希望の象徴がMEMちょであり、それを信じ続ける存在がルビーなんだ。

“推す”という行為に隠された自己投影

ファンが二人に惹かれるのは、彼女たちの中に“自分の痛み”を見つけるからだ。

推すことは、誰かの夢を応援する行為でありながら、実は“自分の夢を延命させる行為”でもある。

ルビーに投影されるのは「まだ信じたい自分」。

MEMちょに投影されるのは「現実を知っても、それでも優しくありたい自分」。

この二人が並んでいる構図は、まるで人間の理想と現実が握手しているように見える。

俺はこの現象を“共感の逆流”と呼んでいる。

アイドルに共感するのではなく、アイドルが自分の現実を写してくる。

ルビーとMEMちょの姿を見ながら、俺たちは「夢を見る勇気」と「夢を諦める勇気」の両方を確認している。

だから、彼女たちの物語は痛いほど刺さる。

そして同時に、優しい。

痛みの中に優しさがあり、現実の中に夢が残っている。

それが、この二人がファンに愛され続ける理由なんだ。

南条の考察:共鳴の正体は“救済”だ

俺は、ルビー×MEMちょという関係性の真価は“救済”だと思っている。

ルビーはMEMちょに“もう一度夢を見てもいい理由”を与え、MEMちょはルビーに“現実を恐れなくていい勇気”を与える。

彼女たちは互いを救い、同時に俺たちをも救っている。

それはファンにとって、たとえ虚構であっても“生きる熱”を分けてもらう行為なんだ。

推しを語ることは、現実を語ることだ。

ルビーとMEMちょの関係を見て泣くのは、彼女たちが俺たちの心の中の“未練”と“希望”を代弁してくれるからだ。

だから、彼女たちの物語は終わらなくていい。

俺たちが夢を見続ける限り、ルビーとMEMちょはきっと、舞台とスクリーンの間で輝き続ける。

まとめ:“理想と現実の協奏曲”が『推しの子』の心臓部

ここまで見てきたように、星野ルビーとMEMちょの関係性は単なる“仲間”ではなく、

理想と現実という二つの旋律が織りなす“協奏曲”だ。

ルビーが奏でるのは「夢の純度」、MEMちょが支えるのは「現実の知恵」。

この二人が出会うことで、『推しの子』という作品は、ただのアイドルアニメを超えた。

それは“生き方の寓話”であり、“芸能という現代神話”の再構築でもある。

理想が現実を照らし、現実が理想を支える

ルビーは、夢を疑わない。

MEMちょは、現実を恐れない。

この二人が同じステージに立つとき、観客が感じるのは「希望のリアリティ」だ。

理想だけでも現実だけでも届かない。

でも、その二つが交差した瞬間にこそ、“本物の光”が生まれる。

それはアイドルという職業を超えた“生の証明”だ。

『推しの子』が描いているのは、“夢を信じ続ける強さ”ではなく、“夢を信じ直す勇気”なんだ。

MEMちょが持つ知恵は、決してルビーの炎を冷ますためのものじゃない。

それは、燃え尽きないように酸素を送るための知恵だ。

ルビーが燃やす情熱の炎を、MEMちょが冷静に守る。

この構図があるからこそ、B小町というチームは“理想の墓場”ではなく“希望の実験場”になる。

俺たちが現実で見失いがちな「夢の守り方」を、彼女たちは体現している。

南条の総括:『推しの子』は“虚構の中の真実”を描いている

俺がこの作品を何度も語りたくなるのは、

『推しの子』が「嘘と真実」「理想と現実」「夢と戦略」という両立不可能なテーマを、

キャラクターたちの関係性で“成立させている”からだ。

ルビーとMEMちょの関係は、その象徴だ。

彼女たちは互いの価値観をぶつけ合いながら、互いの中に“必要な欠片”を見つけていく。

それが、芸能という虚構の中で最もリアルな人間ドラマになっている。

そして最後に、俺がこの記事で一番伝えたいのはこれだ。

「推しは偶像じゃない、鏡だ。」

ルビーとMEMちょは、俺たちが理想を信じたい気持ちと、現実に傷ついてきた記憶を同時に映している。

だからこそ、彼女たちを見て泣くのは、作品のためじゃない。

自分のためなんだ。

この二人の物語が終わらない限り、俺たちの中の“夢”もまだ生きている。

FAQ:ルビーとMEMちょに関するよくある質問

Q1. ルビーとMEMちょの関係性はライバルですか?

いいえ。二人は“対立”ではなく“補完関係”にあります。

ルビーが理想と情熱でグループを引っ張る一方、MEMちょは現実的な戦略と経験で支える立場です。

衝突することもありますが、それはお互いの成長を促す“必要な摩擦”です。

Q2. MEMちょがルビーに惹かれた理由は何ですか?

MEMちょはかつて夢を諦めた経験があり、ルビーの“真っ直ぐな情熱”に自分の過去を重ねています。

ルビーの純粋さに触れることで、MEMちょ自身も「もう一度夢を信じたい」という気持ちを取り戻しています。

Q3. ルビーはMEMちょから何を学んだのでしょうか?

ルビーはMEMちょを通じて、“夢を現実に届けるための手段”を学びます。

SNS発信、配信戦略、ファンとの距離感――そのすべてがMEMちょの“現実の知恵”です。

ルビーは理想を貫きながらも、MEMちょの手法を吸収することで、より現実に強いアイドルへ成長します。

Q4. 二人の関係性は今後どうなる?

物語の展開によりますが、方向性としては「師弟」から「同志」へと進化していく可能性が高いです。

互いに刺激し合いながら、“理想と現実の中間点”を見つける関係として描かれ続けるでしょう。

Q5. ファンがこの関係性に共感する理由は?

誰しも、夢を信じたい気持ちと現実に折り合いをつけたい気持ちの両方を抱えています。

ルビーとMEMちょの関係は、その二面性をそのまま物語として見せてくれるからこそ、多くのファンに刺さるのです。

情報ソース・参考記事一覧

- 『【推しの子】公式サイト(アニメ・キャラクター紹介)』:https://oshinoko-lapj.com/drama/

- 『Real Sound 書籍部門|MEMちょ特集記事』:https://realsound.jp/book/2023/05/post-1333196.html

- 『ABEMA TIMES|MEMちょキャラクターインタビュー』:https://times.abema.tv/articles/-/10082327

- 『Movie Walker Press|星野ルビー役・高橋李依コメント付き特集』:https://moviewalker.jp/news/article/1233934/

- 『ナタリー|アニメ「【推しの子】」制作発表・B小町編』:https://natalie.mu/comic/news/517408

- 『note|ファン考察:「ルビー×MEMちょ」協働構造の魅力』:https://note.com/jony__chika/n/n426bed2664d9

※本記事の考察・構成は南条蓮による批評的解釈に基づくものです。

公式設定・引用元の内容はすべて正確な出典を明示し、批評目的で引用しています。

コメント