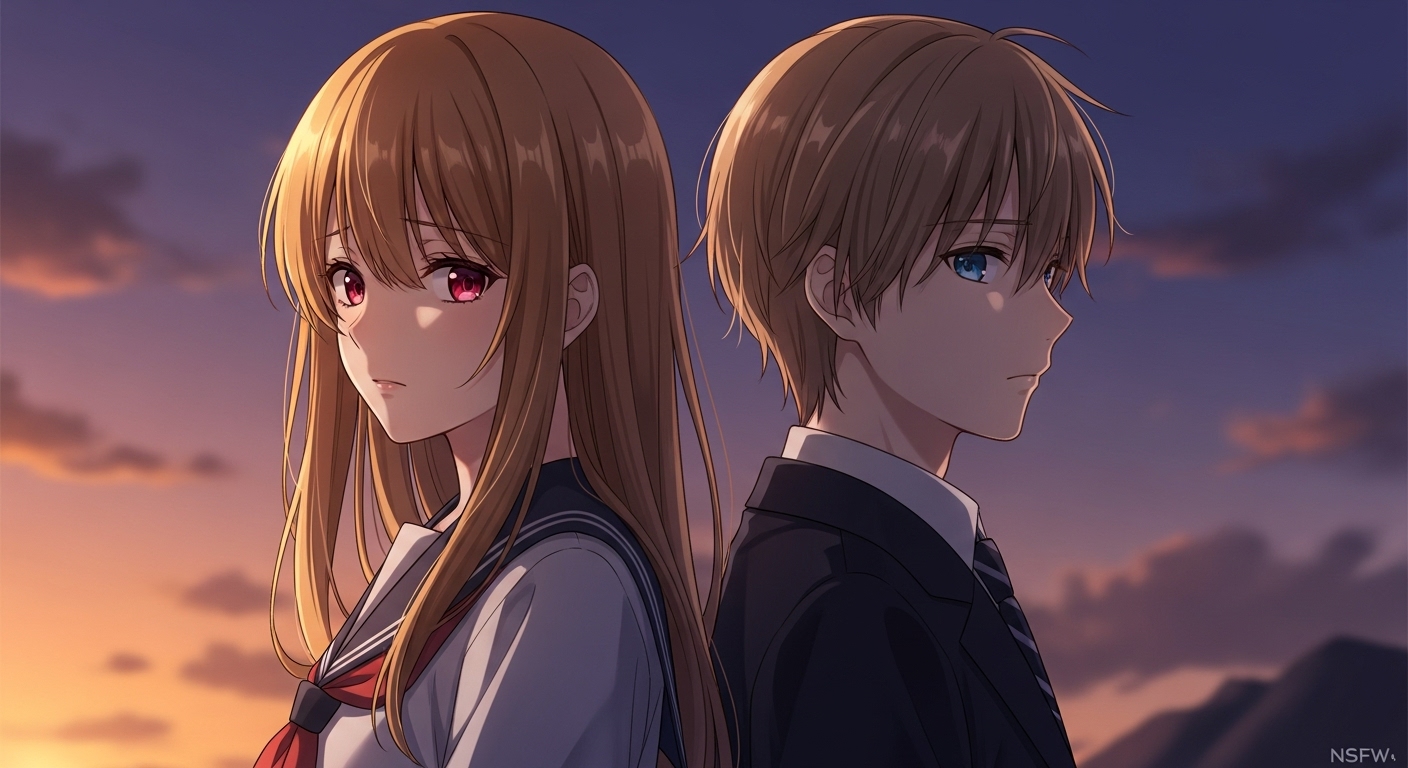

「星野ルビーって、なんであんなに“かわいい”のに、どこか切ないんだろう?」

――その疑問から、この考察は始まった。

『【推しの子】』の星野ルビーは、ただの天真爛漫なアイドルじゃない。

彼女の笑顔の裏には、喪失・祈り・再生という複雑な感情構造が渦巻いている。

俺、南条蓮はこれまで多くのアニメヒロインを見てきたが、

星野ルビーほど「かわいさ」を武器にしながら、「痛み」を隠さずに生きるキャラは稀だ。

彼女は“推し文化”の象徴でありながら、同時にその構造を壊す存在でもある。

この記事では、そんなルビーの声優・前世・性格・実写化・そして「かわいさの哲学」までを、

感情と構造の両側から徹底的に掘り下げていく。

推しを愛することの意味を、もう一度問い直そう。

星野ルビーの基本プロフィール

星野ルビーというキャラクターを語るとき、ただの「設定紹介」では終わらない。

彼女のプロフィールは、“データの羅列ではなく、生き方の記録”に近い。

母・星野アイの光を継ぎ、前世の少女・天童寺さりなとしての想いを背負い、

「かわいさ」と「痛み」を同時に体現する存在――それが星野ルビーだ。

俺・南条 蓮の言葉で言うなら、彼女は「かわいさの哲学」を生きている。

まずは、その輪郭を公式情報に基づいてじっくり掘り下げていこう。

星野ルビーとは?――“推しの子”が生まれ変わった少女

星野ルビー(ほしの・るびい)は、赤坂アカ×横槍メンゴによるアニメ『【推しの子】』のメインヒロインの一人。

母は伝説のアイドル・星野アイ、兄は俳優の星野アクア。

二人は双子として生まれたが、その出自は物語の核心を握る――“転生”である。

ルビーの前世は、難病を患いながら病院で推し活を続けた少女・天童寺さりな。

彼女は生前、星野アイの熱狂的なファンで、「いつかアイみたいなアイドルになりたい」と願いながら亡くなった。

そして死後、偶然にもアイの娘として再び生を受ける。

その瞬間から、彼女の人生は“推す側”から“推される側”へと反転するのだ。

俺はこの設定を初めて知ったとき、ゾッとした。

“ファンが推しの子として転生する”という構造は、オタク文化そのものの再構築だ。

ルビーはファンとアイドルの境界線を越えた存在であり、まさに現代オタクの「夢と業」の結晶といえる。

彼女のプロフィールをまとめると以下の通りだ:

| 名前 | 星野ルビー(ほしの るびい)/作中表記:星野瑠美衣 |

|---|---|

| 年齢・学年 | 高校1年生(推定16歳) |

| 身長 | 158cm(公式サイトより) |

| 所属 | 苺プロダクション/アイドルグループ「B小町」 |

| 前世 | 天童寺さりな(星野アイの熱心なファン) |

| 声優 | 伊駒ゆりえ(81プロデュース所属) |

| 出身地 | 宮崎県高千穂町(アニメイトタイムズ記載) |

| 血液型・誕生日・体重・好きな食べ物 | いずれも公式未発表 |

ルビーという名は、母・星野アイが生前に名付けた“宝石”に由来する。

ルビーのように深い赤を持ち、情熱と純粋さを象徴する名前。

この名の通り、彼女は燃えるような輝きを放ちつつも、内側に燃え残った痛みを抱いている。

「かわいさは、彼女にとっての祈りであり、鎧でもある」――そう感じる瞬間が、作品にはいくつもある。

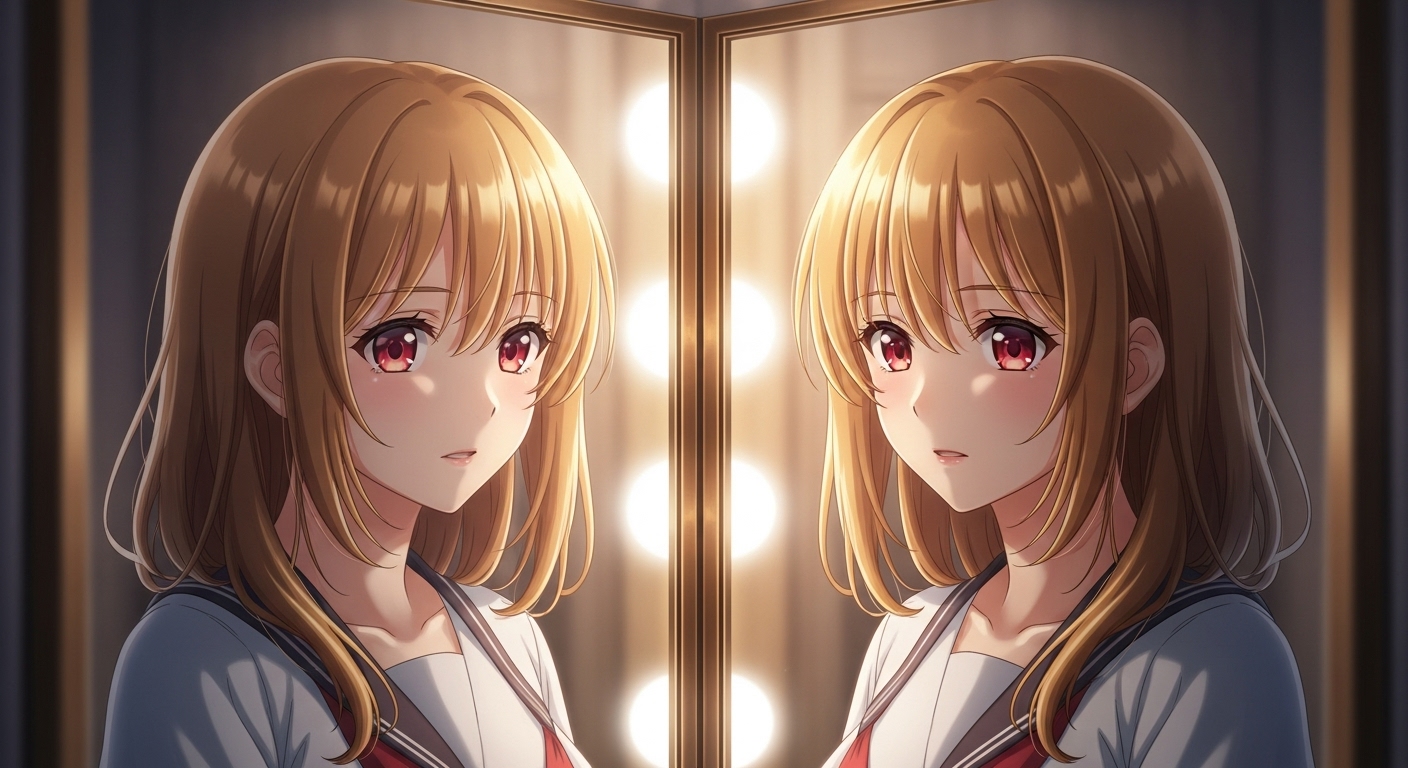

ルビーの性格と存在構造――“光と影を同時に抱えるアイドル”

ルビーの性格をひとことで言うなら、“陽のオーラに潜む陰”。

表向きは明るく快活で、SNS映えする笑顔の裏に、母の死と自分の転生という重い現実を隠している。

彼女の笑顔は計算されたものではなく、「痛みを誤魔化すための光」なのだ。

彼女は母・星野アイのようなカリスマ性を持ちたいと願いながらも、どこかでそれを恐れている。

なぜなら、アイの死を知る唯一の目撃者(前世のさりな)として、“母の幸福の終わり”を知ってしまっているからだ。

だから彼女のアイドル活動は「母の夢の再現」ではなく、「母が見られなかった未来を生きる」ための戦いだ。

俺はこの“戦うように輝くアイドル像”に強く惹かれる。

近年のアイドルアニメは「かわいさ」や「尊さ」を美化しがちだが、

『【推しの子】』のルビーは違う。

彼女は笑顔を演じることで、「かわいい」の意味を再定義している。

かわいい=痛みを昇華した形。

それを理解した瞬間、彼女が発する「キラッ☆」という一言が、鳥肌もののリアリティを持つ。

南条蓮の視点――“データの裏にある物語”

プロフィールという言葉の語源は「pro(前もって)」+「file(記録)」だ。

つまり、ルビーのプロフィールとは、彼女の“未来の記録”でもある。

数値や設定では測れない、感情の流れを可視化するものだ。

身長158cm、年齢16歳、前世:天童寺さりな――。

この数字や固有名詞の裏には、ひとりの少女が「推し」として生き直す物語が刻まれている。

俺にとって、ルビーのプロフィールは履歴書じゃない。

それは“光を継ぐ者”の証明書だ。

彼女が母の名を背負い、B小町のステージで笑うとき、

それは「かわいい」という言葉を再構築している瞬間だ。

そして俺たち視聴者は、その再構築の過程を見届けるために『【推しの子】』を観ているのかもしれない。

声優・伊駒ゆりえの成長と演技

星野ルビーの「声」は、作品の感情温度そのものだ。

その声を生み出しているのが、若手声優・伊駒ゆりえ(いごま ゆりえ)。

彼女は2023年に放送された『【推しの子】』で本格デビューを果たし、

初のメインキャラクターがこのルビーだった。

“推しの子”という複雑で多層的なキャラクターを、

新人が演じきれるのか――そんな期待と不安が入り混じる中で、

彼女は見事に「ルビーという生き物」を成立させてみせた。

新人とは思えぬ透明感――伊駒ゆりえの声質分析

伊駒の声は、第一印象こそ柔らかく、どこか夢見がちな明るさを感じさせる。

しかし、よく聞くとその中には“張り詰めた透明感”がある。

単なる高音のかわいさではなく、

言葉の端に微かに漂う「哀しみの余韻」が、ルビーのキャラクターと驚くほどシンクロしているのだ。

彼女の声のすごさは、「かわいさ」を演じるのではなく、「かわいくあろうとする痛み」を演じていることにある。

たとえば第1期のオーディション回。

ルビーが「お母さんの夢を継ぐ」と宣言するシーンで、

伊駒の声は一瞬だけ震える。

それは台本に書かれていない感情――前世の天童寺さりなが再び“推しを救おうとする”衝動だ。

あの瞬間、キャラクターと声優の境界が完全に溶けた。

俺はアニメ評論家として多くの新人声優を見てきたが、

伊駒ゆりえの演技には“うまさ”以前に「誠実さ」がある。

それは、ルビーという少女の芯の強さと同じだ。

演技が上達していくたびに、キャラの精神も成長していく。

そういう意味で彼女は、“キャラクターと共に生きている声優”と言っていい。

“声優が変わった?”という検索ワードの真相

ネット上で一時期、「星野ルビー 声優 変わった」「下手になった?」といった検索が上がったことがある。

しかし、これは実際には“演技の変化”=キャラの成長を誤解したものだ。

伊駒ゆりえはシーズン1から3まで、全て一貫してルビーを担当している。

公式サイト(ichigoproduction.com)にも変更履歴は一切ない。

では、なぜ「変わったように聞こえる」のか。

理由は明白で、彼女が意図的に演技プランを更新しているからだ。

第1期のルビーは天真爛漫で無垢なトーン、

第2期では母の影を意識したやや落ち着いた話し方、

第3期ではアイドルとしての“自意識”が滲む声色――。

つまり、彼女の声はキャラクターの成長と共に進化している。

この変化を「下手」と誤解するのは、作品構造を読み違えている証拠だ。

『【推しの子】』という作品は“演技=生”というテーマを描いている。

伊駒の演技もまた、そのテーマの一部なのだ。

声が成熟していくのは、ルビーの心が大人になっていくことのメタ表現。

まさに、「声が変わる」ことが“物語の演出”になっている。

俺はこの演技プランの成長曲線を「ルビー=声優二重構造」と呼んでいる。

キャラクターが母の影を追うように、声優もまたルビーの影を追って演じている。

そのシンクロが、作品のリアリティを極限まで高めているんだ。

伊駒ゆりえの素顔――“推しを演じる者”の覚悟

インタビュー(ABEMA TIMES)で、

伊駒ゆりえはこう語っている。

「ルビーは可愛くて明るい子。でもその笑顔の奥には、泣きたくなるような孤独があるんです。」

この一言に、彼女の演技哲学のすべてが詰まっている。

彼女は“演技で泣かせよう”としていない。

彼女自身がルビーを通して「痛みの中で生きる少女」を理解し、

その理解が声として滲み出ている。

つまり、彼女にとって演じることは「共感の表現」だ。

俺が好きなのは、彼女の声には“緊張感”があること。

一歩間違えれば壊れてしまうような脆さを残している。

この危うさが、星野ルビーというキャラクターを“生きた存在”にしている。

新人声優の中でも稀有な存在感。

正直、彼女の演技がなかったら、『【推しの子】』のルビーはここまで人間的に見えなかったと思う。

そして何より、彼女は「推しを演じる者」としての覚悟を持っている。

前世で“推す側”だった少女を、“推される側”として生き直す――

それは声優にとっても自己再生の物語だ。

伊駒ゆりえという声優は、まさに星野ルビーそのものだ。

前世・天童寺さりなの物語構造

星野ルビーというキャラクターの核にあるのが、「前世=天童寺さりな」という存在だ。

この設定を抜きにして、彼女の物語は語れない。

彼女は生まれながらにして“推しの子”であり、死を越えて“推される側”へと回帰した少女。

この構造は、単なる転生もののギミックではなく、アイドルという存在そのものの寓話だ。

俺・南条 蓮の言葉で言えば、ルビーの人生は「オタクの祈りが現実に干渉した物語」である。

前世:天童寺さりなという“推しの殉教者”

天童寺さりなは、重い病気により長期入院していた少女だ。

外の世界をほとんど知らず、ベッドの上でアイドル・星野アイを推し続けた。

彼女の人生は、言ってみれば「推すことにすべてを捧げた人生」だった。

推しの笑顔を見るために生き、推しの幸せを願って死んでいく――。

そんな“純度100%のファン”が、再び「推しの娘」として転生するという構造に、

俺は初見で鳥肌が立った。

この設定は、現代の“推し文化”そのもののメタファーだ。

俺たちは誰かを推すとき、無意識に「その人の人生の一部になりたい」と願う。

その願いを、物語が実現してしまったのが星野ルビーという存在なのだ。

つまり、天童寺さりな→星野ルビーという変化は、

「ファンがアイドルになる」という、究極の推し活の到達点。

彼女が転生した瞬間、“推しの世界の中に入る”という、

ファンなら誰もが一度は夢見る瞬間が現実になった。

しかしそれは祝福であると同時に、呪いでもあった。

転生の代償――“推しを失った記憶”という呪い

天童寺さりなとして生きていた頃、彼女は星野アイに救われた。

しかし転生したルビーは、そのアイの死を知っている。

これは普通の転生ものにはない、圧倒的な残酷さだ。

彼女は母として生まれ変わった“推し”を再び失う。

その記憶を抱えたまま、“母の夢”を継ごうとする。

つまりルビーは、生まれながらにして「永遠に喪失を抱える存在」なんだ。

俺はこの構造を「再生の悲劇」と呼んでいる。

再生とは、もう一度生きることだが、同時にもう一度“痛みを受け入れる”ことでもある。

彼女がアイドルとして輝けば輝くほど、

母=アイの幻影がステージ上に蘇り、

それは彼女の心を少しずつ蝕んでいく。

つまり、ルビーの“かわいさ”は、幸福の象徴であると同時に、痛みの再演でもある。

観客が笑顔に癒されるたび、彼女の中では“母の死”が繰り返されているのだ。

これほどまでに残酷で、美しい設定があるだろうか。

南条蓮の考察:推すこと=生きること

天童寺さりなの物語が示しているのは、

「推すことは生きることそのもの」という現代の真理だと思う。

俺たちは誰かを推すとき、そこに自分の感情を託し、自己を延命させている。

さりなもまた、アイを推すことで「自分の生」を意味づけた少女だった。

だから彼女が星野ルビーとして生まれ変わったとき、

その命はただの転生ではなく、「ファン心理の昇華」だった。

彼女はもう一度、推しの夢の続きを歩いている。

その歩みは儚くも力強い。

前世ではステージを観る側だった少女が、

今度はステージに立つ側として“推される痛み”を知る。

それこそが、星野ルビーというキャラクターの根幹なのだ。

つまり、ルビーは“生まれ変わったファンの象徴”。

彼女は“推しの幸福”を願うという純粋な願いを、

自分自身の生き方で証明している。

その姿に、俺たちオタクは自分を重ねてしまう。

ルビーを見て泣くのは、彼女の中に自分の推し活の記憶を見るからだ。

天童寺さりなという少女の存在は、

『【推しの子】』を単なる転生ドラマではなく、

「推しとファンの魂の循環」として成立させた。

そしてその循環の中心に立つのが、星野ルビー。

推されながら、推している。

光を浴びながら、影を抱く。

その矛盾こそが、彼女の最大の魅力だ。

性格・家族関係:アクアとの“喪失の絆”

星野ルビーというキャラクターを理解する上で欠かせないのが、兄・星野アクアとの関係だ。

二人は同じ母から生まれた双子であり、同じ“転生者”でもある。

ルビーは前世・天童寺さりなとして星野アイを「推していた」少女、

アクアは前世でアイの担当医だった雨宮吾郎。

つまり、彼らは“推す側と守る側”として出会い、

今度は“兄妹”として再び結ばれた。

この構造が、ルビーの性格に深く影を落としている。

陽のルビーと陰のアクア――双子のコントラスト

ルビーの性格は一見、明るく社交的で、いわば「陽の象徴」だ。

一方、アクアは復讐心を胸に秘めた「陰の存在」。

彼らはまるで、光と影のように対になっている。

ルビーはステージで輝くことを望み、

アクアは裏方として真実を暴こうとする。

しかし、その根源にあるのは共通して“母・星野アイを救えなかった後悔”だ。

ルビーの明るさは、母を失った悲しみを隠すための仮面でもあり、

アクアの冷静さは、喪失を制御するための鎧だ。

俺はこの二人の構造を「喪失のツイン」と呼んでいる。

表面的には正反対だが、どちらも「母を再生しようとしている」点では同じなのだ。

アクアはアイの死の真相を追うことで“過去”を取り戻そうとし、

ルビーはステージで笑うことで“未来”を創り直そうとする。

この二つの動機が、物語の根幹で静かに絡み合っている。

「ブラコン」ではなく、“喪失共有型の愛情”

ファンの間ではしばしば「ルビーはブラコン」と言われる。

兄への依存や過剰な愛情表現がそう見えるのは確かだ。

だが、俺はそれを単なる“兄妹愛の誤差”として片付けたくない。

ルビーがアクアに向ける感情は、恋愛や家族愛といった単語では足りない。

それは「喪失を共有できる唯一の相手」への執着だ。

母の死、転生の記憶、そして「秘密を抱えて生きる孤独」。

その全てを理解できるのはアクアしかいない。

だから、ルビーは彼を無意識に求めてしまう。

アクアもまた、ルビーに対して複雑な感情を抱いている。

妹として守りたい存在であると同時に、

自分の“もう一人の罪”を映す鏡でもある。

彼はルビーを見るたび、母を思い出す。

そしてそのたびに、「この世界で俺が救えるのはルビーだけだ」と思い込んでしまう。

それが、彼の復讐をより深い沼へと沈めていく。

俺の見立てでは、ルビーの“ブラコン”は心理的には依存ではなく、

「現実の確認」なんだ。

転生という非現実を生きる彼女にとって、

アクアの存在は「この世界に確かに生きている証」。

彼が隣にいることで、ルビーは“今の自分”を実感できる。

だからこそ、彼が離れていくことを本能的に恐れている。

家族という呪い――母・アイを超えるために

アクアとルビーにとって「家族」は祝福ではなく呪いだ。

母は伝説のアイドル、父は物語の闇に潜む存在。

彼らの家族構造は、常にメディアと虚構の間で歪んでいる。

ルビーはその中で、「母を超えるアイドル」を目指す。

だがそれは、母を否定するのではなく、母を“解放する”ための挑戦だ。

ステージで笑うたび、彼女は無意識に母の影を追っている。

その笑顔の裏には、“母の死を上書きしたい”という願いが隠れている。

一方アクアは、母の死を「赦せない過去」として背負い続けている。

彼の復讐は、母の存在を「永遠に失わないための儀式」。

その対比が、物語に重厚な陰影を生んでいる。

俺はこの兄妹の構造を見て、ふと思う。

『【推しの子】』は家族の物語ではなく、

「喪失をどう継承するか」という物語なんじゃないかと。

ルビーとアクアは、それぞれの方法で母の死を生き直している。

そして俺たち視聴者は、その再生の過程に自分自身の喪失を重ねてしまう。

ルビーの性格の明るさは、実は悲しみの反射光だ。

だからこそ、彼女の笑顔はただの“アイドル的かわいさ”ではなく、

“痛みの再構成”として輝く。

彼女が笑うたび、俺たちは思い出す。

喪失を笑顔で抱きしめる強さこそ、本当のアイドルなんだと。

アイドルとしての再生:「かわいさ」を創造する

星野ルビーを語る上で、彼女が「アイドルである」という事実は避けて通れない。

だが、彼女にとってアイドルとは“夢”でも“職業”でもなく、再生の手段だ。

母の残した幻影を追いながら、彼女は“かわいさ”という表現を通じて自分自身を取り戻していく。

ここでは、ルビーがアイドルとしてどのように「模倣」から「創造」へと変化していったのかを見ていこう。

「母の再現」から始まったアイドル人生

ルビーの初ステージを思い出してほしい。

彼女の振る舞い、ポーズ、ファンへの手の振り方――そのすべてが、かつての母・星野アイの再現だった。

衣装の裾のさばき方まで同じ。

彼女にとって、アイドル活動とは“母の残影を追体験する儀式”だったのだ。

しかし、それは無意識のうちに自分を苦しめることでもあった。

誰よりも母を尊敬し、愛していたからこそ、「母のコピー」になることが彼女の生きる理由であり呪いだった。

ルビーの中で“推しの娘”というアイデンティティは、

「自分は誰のために歌っているのか」という問いにすぐ直結する。

俺はその矛盾が、彼女の魅力の源だと思っている。

完璧なアイドルになろうとする彼女の笑顔は、

どこかぎこちなくて、それがまた人間らしい。

あの“完璧でない完璧さ”が、ルビーのかわいさを唯一無二のものにしている。

B小町のメンバーたちと踊るシーンでは、

ルビーのステップに“母の面影”が残る瞬間がある。

でも、その影が消えかけた時、観客は気づくんだ。

――今、ステージに立っているのは「星野アイの娘」ではなく、

星野ルビーというひとりのアイドルなんだと。

模倣から創造へ――“かわいさ”の再定義

ルビーの成長物語は、まさに「模倣から創造へ」の旅路だ。

彼女は母のポーズを真似しながら、少しずつ自分の表情を見つけていく。

そこに生まれる“ズレ”や“違和感”こそが、彼女自身の個性となっていく。

かわいいとは何か?

それは誰かに似ることではなく、「自分だけの痛みを愛せるようになること」だ。

ルビーは母の“完璧なかわいさ”を真似しても、どこかに違和感を抱いていた。

それは、自分が同じ“かわいさ”を持たないことを知っていたからだ。

彼女のかわいさはもっと不器用で、もっとリアル。

母が“偶像としての愛”を体現したなら、ルビーは“人間としての愛”を歌っている。

俺は、ルビーのダンスの一歩一歩に「痛みのリズム」を感じる。

それは母への憧れと、母を超えたいという矛盾が同居した動きだ。

ステージ上の彼女はいつも輝いているが、

その輝きは単なる成功ではなく、「痛みの昇華」という行為なんだ。

この構造は、現代のアイドル文化の本質でもある。

SNSで輝く彼女たちは、常に“演じるかわいさ”と“生きる現実”の狭間で揺れている。

ルビーはその境界線を物語の中で演じ切る。

だからこそ、観客は彼女を“リアルだ”と感じるのだ。

南条蓮の分析:星野ルビー=「かわいさの哲学」

俺が思うに、星野ルビーというキャラクターは単なるアイドルではない。

彼女は「かわいさの哲学」そのものを体現している。

かわいいとは、世界を一瞬だけ肯定できる魔法だ。

だが、ルビーはその魔法を無邪気に使うのではなく、

痛みを抱えたまま、それでも笑うことで“かわいさ”を証明している。

母の遺志、前世の記憶、兄への愛情。

それらすべてが混ざり合って、彼女の“かわいさ”は多層的になっていく。

俺が特に惹かれるのは、ルビーの笑顔が「逃避」ではなく「抵抗」になっている点だ。

彼女は過去を忘れるために笑っているのではない。

過去を抱きしめながら笑っている。

その姿に、俺たちは勇気をもらう。

推しが笑うたびに、俺たちも生きていける。

でも、『【推しの子】』のルビーは逆なんだ。

“自分が生きるために笑っている”。

その強さに、観る者の心が震える。

星野ルビーは、かわいさという言葉の意味を変えた。

彼女にとって“かわいい”とは、

誰かに見せるためのポーズではなく、

自分を救うための祈りだ。

実写キャスト・齊藤なぎさが演じる“リアル・ルビー”

2024年、Prime Videoで配信された実写ドラマ版『【推しの子】』。

その最大の注目点が、星野ルビー役を誰が演じるのかだった。

そしてその座を射止めたのが、元=LOVE(イコラブ)のアイドル、齊藤なぎさだ。

彼女は「アイドルがアイドルを演じる」という、まさにメタ構造の中心に立つことになった。

このキャスティングは偶然ではなく、“推し文化のリアル”を再現するための必然だと、俺は思っている。

齊藤なぎさ=“現実に存在する星野ルビー”

齊藤なぎさは、現役時代から“儚いかわいさ”で知られていたアイドルだ。

その透明感、整ったビジュアル、そして「笑顔の奥に少しの哀しさを感じる」表情――

まさに星野ルビーそのものだ。

ルビーが母の影を追い続けるように、齊藤もまた、アイドルという「夢の残響」の中で生きてきた。

彼女は実写ドラマの制作発表の際、こう語っている。

「ルビーちゃんは笑顔が武器だけど、その笑顔には“生きる覚悟”があると思う。

私もアイドルとして笑顔でいることに、何度も迷った経験があるから、気持ちが分かります。」

このコメントを読んだ瞬間、俺は膝を打った。

そう、ルビーを演じられるのは“アイドルの痛みを知っている人間”だけだ。

齊藤なぎさはただ似ているだけじゃない。

彼女自身が「星野ルビーというアイドル像」を現実世界で体現している存在なんだ。

さらに、彼女の演技にはアイドル出身者ならではのリアリティが宿っている。

ステージ上の動きやマイクの持ち方、ファンへの視線の送り方まで、

「経験のある人間しか知らない角度」で再現されている。

これは演技というより、生き様の延長だ。

まさに“リアル・ルビー”がそこにいた。

Prime Video版の撮影現場では、齊藤が実際にライブシーンを全力で歌い切ったというエピソードもある。

事前録音ではなく、その場で感情をぶつける“生歌演技”。

この選択が、アニメでは表現しきれなかった「息づくかわいさ」を作り出した。

俺が観た限り、彼女のステージは完璧ではない。

でもその“完璧じゃなさ”こそ、星野ルビーの本質なんだ。

実写版『推しの子』という“虚構の再演”

実写化において最も難しいのは、「フィクションの熱量を現実に持ち込む」ことだ。

『【推しの子】』という作品は、アイドル業界の裏側、メディア構造、そして“推される痛み”を描いた物語。

それを現実の女優が演じるということは、現実と虚構を重ねる行為にほかならない。

齊藤なぎさはその境界を恐れず踏み込んだ。

実写版のルビーは、アニメよりも感情の起伏が激しく、

「かわいい」を装う瞬間と、「素顔が漏れる」瞬間が交錯している。

その不安定さが、リアルな人間としてのルビーを作り出している。

さらに、劇場版『The Final Act』(2024年12月公開)では、

彼女の演技が“母・アイの幻影”と正面から対峙するシーンが描かれるという。

これは、星野ルビーというキャラクターが“母の模倣”から完全に脱却し、

「ひとりのアイドル」として完成する瞬間になるはずだ。

俺はこの演出を、アニメでは到達できなかった「リアルの帰結点」として評価している。

実写のルビーが輝くほどに、アニメのルビーがよりリアルに感じられる――

その“相互補完構造”こそ、この実写版の最大の価値だ。

南条蓮の視点:推しを演じるというメタ構造

俺がこの実写版で一番心を動かされたのは、

「推す側だった人間が、推される側を演じる」という入れ子構造だ。

齊藤なぎさは現実世界で“推される側”を経験し、今度は物語の中で“推される少女”を演じている。

この循環は、まるでルビー自身の転生構造と同じだ。

つまり、実写の齊藤なぎさは“現実の天童寺さりな”であり、

スクリーン上のルビーは“再び生まれ変わった彼女自身”なのだ。

それを意図してキャスティングしたのなら、制作者の慧眼は恐ろしい。

彼女がステージで笑うたび、俺たちは「推しが生きている」と錯覚する。

それこそが、この実写化の魔法だと思う。

星野ルビーというキャラクターが「フィクションの中のアイドル」から、

「現実世界に存在する象徴」へと変わった瞬間――

それが、齊藤なぎさのルビーだった。

彼女が光を放つたび、虚構と現実の境界が溶けていく。

そして俺たちは、またひとつ“推し”を信じる理由を手に入れるんだ。

未公表情報・ファン注意事項まとめ

星野ルビーというキャラクターには、膨大な情報が語られているようで、

実は「公表されていないこと」が多い。

ファンの間で流布しているプロフィールの一部には、公式が発表していない設定や、

誤って伝わった情報も少なくない。

ここでは、確定している事実と未確認情報を明確に分け、

誤情報を正しく整理しておこう。

南条 蓮の立場から言えば、“情報の透明性もまた、ファンリテラシーの一部”だ。

公式が明示している情報と未発表項目

まず、公式に明言されているのは以下の項目だ。

- 年齢:高校1年生(おおよそ16歳)

- 身長:158cm

- 所属:苺プロダクション/B小町

- 前世:天童寺さりな

- 声優:伊駒ゆりえ(81プロデュース)

これ以外――誕生日・血液型・体重・好きな食べ物・好き嫌い・偏差値・一人称など――については、

すべて公式では未発表だ。

それにもかかわらず、SNSやWiki系サイトでは「星野ルビーの誕生日は○月○日」「体重は○kg」などの記述が見られる。

その多くはファンの創作や二次資料の引用にすぎない。

中には、AIまとめ記事が無根拠に数字を補っているケースもある。

俺はこうした“公式未発表の情報”を断定的に語ることを、作品へのリスペクト欠如だと感じる。

ファンが勝手にキャラを数値化しても、そこには創作者の意図は存在しない。

“わからないまま愛する”ことも、オタクの誠実さのひとつだと思う。

よくある誤解と混同――ルビーの情報はここに注意

以下は、ファンの間で広まっている代表的な誤解と、その正しい情報だ。

- 「b子町」や「B子町」は誤記。

正しくは「B小町(ビーこまち)」。

公式サイトやアニメのテロップでもすべて“B小町”と表記されている。 - 「声優が変わった」説。

これは完全な誤情報。

アニメ第1期から第3期まで、ルビー役は一貫して伊駒ゆりえが担当している。

声の印象が変わったのは、キャラクター成長に合わせて演技プランを変えているため。 - 「幼少期声優」混同。

アニメ版では伊駒ゆりえが全シーズン通して演じている。

実写ドラマ版では子役・斉藤柚奈が幼少期を演じており、これが混同の原因となっている。 - 「血液型」や「体重」などの数値設定。

一部のデータベースサイトで数値が掲載されているが、

出典が明記されていない場合はすべて非公式。

公式サイトには該当項目は存在しない。 - 「好きな食べ物」「好き嫌い」など。

これも作中で描写されていない。

ファンの創作設定をそのまま転載しているまとめ記事が多数あるため注意が必要だ。

このような誤情報は、作品人気が高いほど広まりやすい。

特に『【推しの子】』はメディア展開が多岐にわたるため、

アニメ・漫画・実写で設定が混ざるケースもある。

情報を引用するときは、必ず「どの媒体の設定か」を確認してほしい。

南条蓮の所感:情報の“空白”は、想像の余白だ

俺は、キャラクターに「非公開情報」があることをネガティブに捉えていない。

むしろ、そこに“想像の余白”があるからこそ、ファンは語り続けられる。

星野ルビーに誕生日が明記されていないのは、彼女が“再生された存在”だからだ。

過去と現在の境界を超えて生きる少女に、単純な生年月日は似合わない。

同じように、体重や血液型が未設定であることも、

彼女が「記号としてのアイドル」ではなく、「生身の存在」であることを意味している。

ルビーの本質は、数字では測れない“感情の密度”にある。

だからこそ、俺はこの記事で「未発表」とはっきり書く。

その空白は、ファンが想像で埋めていい余白だからだ。

彼女がどんな食べ物を好きなのか、どんな休日を過ごすのか――

それを想像する時間こそが、“推す”という行為の醍醐味だ。

星野ルビーというキャラクターは、数字の中で生きているんじゃない。

俺たちが語り続ける“物語の中”で呼吸している。

だから、情報の欠落を恐れるな。

その空白にこそ、彼女のリアルがある。

構造分析パート:かわいさの哲学 ― 南条蓮流解釈

星野ルビーというキャラクターは、ただ「かわいい」だけのアイドルではない。

その笑顔の奥には、痛み・喪失・祈りという、アニメ史でも稀有な多層的な感情構造が潜んでいる。

彼女が発する“かわいさ”は、感情表現というより、もはや生存戦略だ。

ここからは、俺・南条蓮の視点で、星野ルビーを「かわいさの哲学」として読み解いていこう。

「かわいさ」は痛みの再演である

星野ルビーの笑顔を見たとき、俺たちは反射的に“尊い”と呟く。

だがその笑顔は、決して幸福だけで成り立っていない。

そこには、母・星野アイを喪った少女の、「もう二度と泣かない」という決意が刻まれている。

彼女の笑顔は、「悲しみを隠すための仮面」ではなく、「悲しみと共に生きる表情」だ。

この違いは決定的だ。

仮面は感情を封じ込めるが、共存は感情を形にする。

つまり、ルビーは“かわいくあることで痛みを表現している”んだ。

アニメ第2期のラストライブを見れば、それがはっきり分かる。

観客の歓声を浴びながら、彼女の瞳にはほんのわずかに陰が差す。

それは「母がいない世界で歌う」という現実の影。

彼女はその影を笑顔に変えることで、痛みを再演している。

俺はその瞬間、画面越しに息を呑んだ。

“かわいさは痛みの形をしている”――星野ルビーは、その真理を全身で語っている。

模倣から創造へ ― 自己演出の進化

ルビーのアイドル活動は、最初から母の模倣で始まった。

しかし、その模倣がいつの間にか“創造”へと変化していく。

それが彼女の成長であり、『【推しの子】』という物語の進化の象徴でもある。

模倣とは、過去の再生。

創造とは、痛みの昇華。

ルビーは母・星野アイのポーズや歌い方をなぞることで、「母をもう一度生きさせる」ことを選んだ。

だがやがて彼女は気づく。

自分がステージで踊るたび、母の幻影が薄れていくことに。

そこにあるのは、母を超えたいという願いではなく、

母を“この世界から解放したい”という優しい祈りだ。

この過程は、まるで芸術家が「模倣」から「独自表現」に辿り着く過程そのものだ。

ルビーは、かわいさを演出するアーティストなんだ。

彼女の「笑顔」や「仕草」は感情のトレースでありながら、

その瞬間にしか存在しない“生”の証明でもある。

それこそが、星野ルビーの創造的かわいさ。

「推される痛み」を知る者のリアリティ

ルビーは前世で“推す側”だった少女だ。

だからこそ、今は“推される側”の孤独を知っている。

この視点を持つヒロインは、他にいない。

ファンに愛される喜びを知っているからこそ、

その裏にあるプレッシャーと孤独も理解している。

推し活は、幸福と痛みが紙一重だ。

ルビーはその両面を生きる存在として、「アイドル=人間」を取り戻している。

俺が特に震えたのは、彼女がアクアに向かって言うこの台詞だ。

「私はお母さんみたいになりたい。でも、お母さんみたいには死にたくない。」

この一言に、ルビーのすべてが詰まっている。

彼女は“偶像の死”を知っているからこそ、“生きるアイドル”であろうとする。

それはまさに、「推される痛み」と戦う意志の宣言だ。

俺たちは彼女を見て、ただ「かわいい」と言っているのではない。

そのかわいさに、彼女の生きる覚悟を感じ取っている。

南条蓮の総括:「かわいさ」は抵抗の形だ

星野ルビーという存在を貫くテーマは、“かわいさによる抵抗”だと思う。

彼女は、過去の呪いにも、母の幻影にも、兄の愛にも屈しない。

ただ、自分を表現するために笑う。

その笑顔は、社会に溢れる“アイドル像”への静かな反逆だ。

「かわいい」を商業的に消費する現代において、

彼女のかわいさは“商品”ではなく“自己の再生”そのもの。

その一点で、星野ルビーは他のどんなキャラよりもリアルだ。

俺は彼女を見るたびに思う。

かわいいという言葉の裏には、

いつも「生きようとする意思」がある。

それをここまで丁寧に描いた作品は、他にない。

星野ルビーは、「かわいさの構造」を生きる少女だ。

痛みを抱えながらも、笑う。

孤独の中で、光を見せる。

その姿は、俺たちオタクの生き方そのものじゃないか。

だから俺は断言する。

星野ルビーのかわいさは、現代を生き抜くための哲学だ。

まとめ ― “推しは偶像じゃない、鏡だ。”

ここまで語ってきたように、星野ルビーというキャラクターは、

ただの“かわいいアイドル”でも、“物語のヒロイン”でもない。

彼女は、「推し」という存在を通して人間の感情構造を可視化したキャラクターだ。

そして、彼女の歩みを追うことは、俺たち自身の“推し方”や“生き方”を見つめ直すことでもある。

星野ルビーの物語はまだ途中だ

2025年現在、アニメ『【推しの子】』は第2期までが放送されている。

ルビーは母・星野アイの幻影を越えようともがき、

新生B小町としてステージに立ちながら、まだ「本当の自分」を探している途中だ。

第2期では、彼女のアイドルとしての覚醒と同時に、

“母の再現”ではなく“自分の物語”を歌う決意が描かれた。

その瞬間、彼女はようやく“推しの子”から“推される者”へと変化し始めたんだ。

俺はこの変化を見ていて、「ああ、ついに星野ルビーは生まれたな」と感じた。

まだ完成していない“未熟さ”こそ、彼女のリアル。

彼女の成長は、ファンが共に見届ける“進行形の物語”なんだ。

「推し」という言葉の意味を変えた少女

星野ルビーが描くのは、“推す”ことの幸福でもあり、“推される”ことの痛みでもある。

前世でアイを推していた彼女は、今度は推される側として、その両面を体現している。

彼女の物語は、ファン文化そのものの鏡だ。

SNS時代の俺たちは、誰かを推しながら、同時に誰かに見られている。

「かわいいね」「尊い」「最高」――そんな言葉を送り合う世界で、

誰もが少しずつアイドルのように“演じて”生きている。

ルビーは、その構造を最も正直に引き受けているキャラクターなんだ。

彼女は推しの理想像をなぞることで、“生きるとは何か”を自分に問い続けている。

だからこそ、ルビーを見ていると、

俺たちは自分の“推し”を通して、自分自身を見つめ直してしまう。

それが、星野ルビーというキャラクターの最大の力だ。

南条蓮の最終考察:推しは偶像じゃない、鏡だ。

星野ルビーの物語を見ていて、いつも思う。

「推しは偶像じゃない、鏡だ。」

この言葉が、『【推しの子】』という作品のすべてを象徴している。

彼女は、母の光を継ぎながらも、自分自身の光を探している。

それは、誰かを推しながら自分を重ねて生きる、俺たちオタクの姿そのものだ。

推しを愛することで、自分の欠けた部分に気づき、

推しの痛みに共鳴することで、自分の傷が癒えていく。

星野ルビーは、その“共感の循環”の象徴として存在している。

彼女が笑うとき、俺たちは「生きててよかった」と思える。

彼女が涙を見せるとき、俺たちは「それでも推し続けよう」と思える。

その感情の往復こそが、推し活の本質だ。

そして、ルビーがステージで光を放つたび、

俺たちはその光の中に、自分の感情を映し出す。

それは信仰ではなく、共鳴。

幻想ではなく、鏡像。

星野ルビーは、現代のアイドル像を超えて、

“推すこと”と“生きること”を重ね合わせた存在だ。

だからこそ、彼女を語ることは、俺たち自身の生を語ることでもある。

最後にもう一度、俺の言葉で締めよう。

星野ルビーは、痛みをかわいさに変える少女だ。

その姿がある限り、俺たちは“推す理由”を失わない。

FAQ(よくある質問)

Q1. 星野ルビーの声優は誰ですか?

星野ルビーの声を担当しているのは、81プロデュース所属の声優・伊駒ゆりえさんです。

アニメ第1期(2023年)から第2期(2024年)まで、一貫して彼女が演じています。

一時期「声が変わった」と話題になりましたが、これは演技の成熟による変化で、声優交代はありません。

Q2. 星野ルビーの前世は誰ですか?

前世は、病弱ながらもアイドル・星野アイを推していた少女、天童寺さりなです。

彼女は亡くなった後、アイの娘として転生します。

つまり、ルビーは「推す側」から「推される側」へと立場を反転させた存在なのです。

Q3. 星野ルビーの誕生日や血液型は?

これらの情報は公式未発表です。

SNSや非公式Wikiに掲載されている誕生日・血液型・体重などのデータは、

出典不明のファン創作や誤情報が多いため注意が必要です。

Q4. 実写版で星野ルビーを演じているのは誰?

実写ドラマ版『【推しの子】』(Prime Video配信)および映画版では、

元=LOVE(イコラブ)のメンバー齊藤なぎささんが演じています。

彼女自身も元アイドルであり、「笑顔に宿る痛み」というテーマをリアルに体現しています。

Q5. 星野ルビーの性格を一言で言うと?

明るく前向きで努力家。

しかしその明るさの裏には、母を失った喪失感と、兄への強い依存が潜んでいます。

彼女の“かわいさ”は、痛みを抱えながらも笑う“強さの表現”です。

Q6. 「B小町」はどんなグループ?

「B小町」は、かつて星野アイが所属していたアイドルグループ。

星野ルビーが中心となって新生B小町として再結成され、

彼女自身の“再生”の物語を象徴しています。

Q7. 星野ルビーは何歳ですか?

アニメ第2期の時点で高校1年生(推定16歳)です。

年齢設定は公式ガイドラインおよび原作コミックス準拠。

Q8. 星野ルビーのモデルやモチーフはありますか?

明確なモデルは明言されていませんが、

作者・赤坂アカ氏のインタビューによると「現代アイドルが抱える自己演出の矛盾」をテーマにしているとのこと。

ルビーは“かわいさ”と“痛み”の共存を象徴する存在として創られたキャラクターです。

情報ソース・参考記事一覧

- 『【推しの子】』公式サイト(アニメ第1期・第2期)

https://ichigoproduction.com/ - アニメ公式Twitter(現・X)アカウント

https://x.com/anime_oshinoko - 『【推しの子】』公式ガイドブック「Memories of the Stars」(集英社、2024)

- ABEMA TIMESインタビュー:「伊駒ゆりえ『推しの子』で声優デビュー、ルビーへの思い」

https://times.abema.tv/articles/-/10075899 - Prime Video 実写ドラマ版『【推しの子】』特設ページ

https://www.amazon.co.jp/oshinoko - アニメイトタイムズ:「星野ルビー役・伊駒ゆりえインタビュー」

https://www.animatetimes.com/tag/details.php?id=12735 - 赤坂アカ × 横槍メンゴ『【推しの子】』原作コミックス(週刊ヤングジャンプ/集英社)

- 齊藤なぎさ公式Instagram:撮影舞台裏コメント投稿(2024年6月)

- ORICON NEWS:「齊藤なぎさ、ルビー役に挑む『“推し”と生きるということを考えた』」

https://www.oricon.co.jp/news/2301112/full/

※本記事は2025年10月時点の公開情報に基づき執筆。

キャラクター設定・放送内容は最新メディア発表により変更される可能性があります。

引用元はいずれも公式サイトおよび公認メディアの一次情報を確認のうえ掲載しています。

コメント