「もし、あのとき“好きだ”と言えていたら。」

――星野アクアと有馬かなの物語は、そんな“たられば”で胸を刺す。

復讐と芸能の狭間で生きたアクアが、最後に見た“救い”の形は恋だったのか、それとも贖罪だったのか。

本記事では、二人の幼少期からアクアの最期までを時系列で追いながら、

彼が有馬かなを“選んだ理由”を徹底的に掘り下げていく。

愛と痛みが交錯する、『推しの子』屈指の関係構造を、南条蓮が語る。

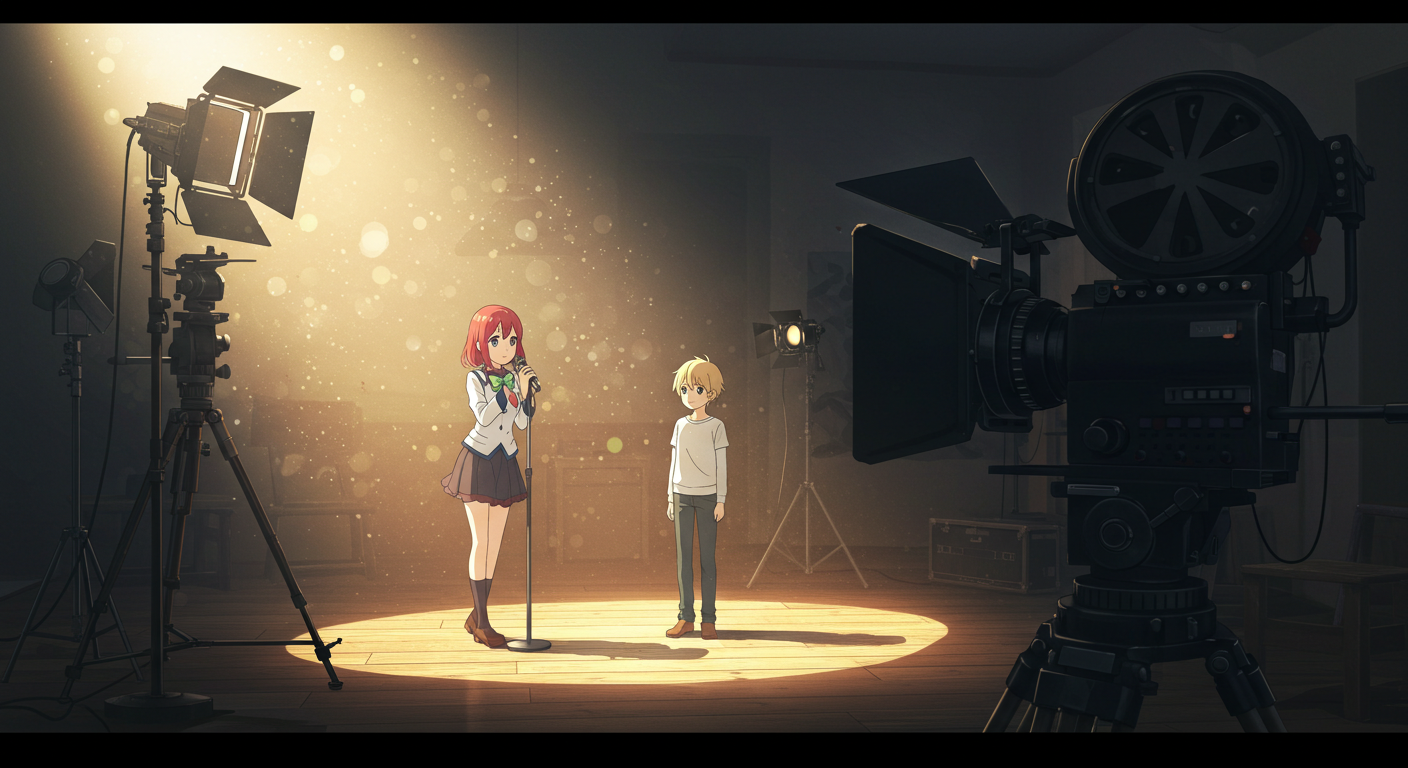

幼少期──天才子役と“観察者”の出会い

出会いは偶然でも、物語においては必然だった。

星野アクアと有馬かな。

ふたりが最初に出会ったのは、まだ「推し」や「復讐」といった言葉を知らない幼少期のこと。

それぞれが“天才子役”として、あるいは“天才を観察する者”として、同じ映画の撮影現場に立っていた。

この出会いは一見、子供同士の微笑ましい邂逅に見える。だが、物語を読み解くとここがすでに伏線だ。

のちにアクアが芸能界で「演じること」「嘘をつくこと」に囚われる男になるその原型は、すでにこの瞬間にあった。

子役時代──「10秒で泣ける天才」と「演技を観測する少年」

有馬かなは、当時から“10秒で泣ける天才子役”として業界に名を馳せていた。

監督たちは彼女を「泣きの重曹ちゃん」と呼び、視聴者は「天才だ」と称えた。

だがその「天才」という言葉が、彼女の心にどれだけの重さを残したか。

子供のくせに「感情を切り売りする」世界で、大人に求められる涙を即座に作れる少女。

それは才能であると同時に呪いでもあった。

そんなかなを“観ていた”のが星野アクアだ。

この少年は、他の子役たちとは決定的に違った。

彼は感情で演技をするのではなく、周囲の芝居を冷静に観察していた。

「この子は、こう泣くんだ」「この演技のタイミングはこう作ってる」――

まるで小さな監督のように、他者の感情構造を分析していたのだ。

俺はこの場面を思い出すたびに、「アクアの冷静さは生まれつきだった」と感じる。

彼にとって“感情”は扱う対象であって、飲み込まれるものではなかった。

その姿勢は、後の「復讐に生きる男・星野アクア」の原型だ。

だが皮肉なことに、そんな彼が最初に心を動かされた相手が――有馬かな、という存在だった。

恋ではなく“同類”として惹かれ合った二人

アクアはまだ「恋」という感情を知らなかった。

かなに惹かれたのは、かわいさでも優しさでもない。

もっと冷たい、でも強烈な“同類意識”だ。

演技でしか他人と繋がれない孤独。

それを無意識に嗅ぎ取ったから、彼はかなに目を奪われた。

かなの方もまた、アクアを忘れられなかった。

「自分の芝居を見抜いた少年」という記憶が、彼女の中で消えなかった。

彼の目に映った自分の“芝居”こそが、かなにとって初めての「観客からの肯定」だったのだ。

だから彼女にとってアクアは、最初の「自分を見てくれた人」。

演技と孤独に満ちた世界で、それがどれほどの救いになるか。

この幼少期の出会いが、二人に“同じ温度の孤独”を植えつけた。

恋愛感情ではない。

だが確かに、心の奥底に小さな火種が灯った。

その火は、十数年後――再会の瞬間に、再び燃え上がることになる。

南条蓮の考察:

俺が思うに、この出会いって「恋の起点」ではなく「救済の種」なんだ。

推しの子って“誰かが誰かを救う話”なんだけど、そのルーツはここにある。

アクアは後に「演じることでしか他人と繋がれない男」になる。

だけど、かなだけは最初から“演技を見抜いた存在”。

つまり、アクアにとってかなは「自分を演じる必要がない世界」そのものだったんだ。

幼少期のこの一瞬は、物語全体を支える“最初の救い”だったと思う。

参考:

・ABEMA TIMES「『推しの子』キャラ設定解説」

・はてなブログ「有馬かなという才能」

再会──戦略の駒として始まった関係

十数年の時を経て、再び星野アクアと有馬かなは出会う。

舞台は高校、そして芸能科という「光と競争の箱庭」。

子供のころの記憶が薄れるほどに、二人の立場は変わっていた。

アクアは芸能界の裏側を知り尽くした“冷めた観察者”。

かなは、かつての天才子役の肩書を引きずる“落ち目のアイドル”。

再会の瞬間、そこにあったのは淡い懐かしさではなく、**生存本能としての再接触**だった。

高校での再会──「利用」から始まる関係

アクアは高校でかなと再会する。

同じ芸能科に入学した二人。

かつての子役同士が、今度は同じ舞台に立つ運命を迎える。

だが、アクアの胸中は純粋な再会の喜びではなかった。

彼はすでに“復讐”という目的のために生きており、芸能界を自分の戦場にしていた。

そのため、アクアはかなを「利用できる駒」として見ていた。

かなが所属する芸能プロダクションや人脈を通じて、母・星野アイの死に関わる真相へ近づこうとする。

感情を持たず、表情を消し、ただ合理的に“彼女を使う”。

――少なくとも、彼はそう信じていた。

けれど、かなはそんな彼の“冷たさ”をすぐに見抜く。

「昔より笑わなくなったね」と、彼女は言う。

アクアの中にまだ残っている“普通の男の子”を見抜く台詞だ。

この言葉は、のちに彼の仮面を剥がす最初の引き金となる。

共演──「演技」を通してしか繋がれない二人

B小町の再結成、ドラマ「今日は甘口で」など、数々の現場で二人は共演を重ねていく。

皮肉なことに、彼らが最も素直になれるのは“演技をしている時”だった。

役を通して感情をぶつけることでしか、互いの心に触れられない。

それは恋愛というより、**戦場での共鳴**だった。

あるシーンでは、かながアクアに対して「あなたはもっと、自分を出していいんじゃない?」と挑発する。

この一言がアクアの中の“復讐の氷”を少しだけ溶かす。

彼は、かなの目の奥に“母・星野アイ”とは違う光を見た。

それは自分の罪を赦すような、優しくて危うい光。

南条的に言えば、ここがアクアの「理性の崩壊点」だ。

有馬かなは、アクアの世界に“ノイズ”を持ち込む存在だった。

彼にとって世界はすべて計算できるはずのシナリオ。

けれど彼女だけは、その台本の外から現れる。

だからこそ、アクアは怖がりながらも、惹かれていった。

“戦略”から“本音”へ──崩れ始めた冷徹さ

かなと過ごす時間が増えるにつれて、アクアの仮面はわずかに歪み始める。

彼女が笑うと、自分も笑ってしまう。

彼女が泣くと、心がざわつく。

それは“復讐のための演技”では説明できない感情だった。

彼のモノローグにはこうした“揺らぎ”が描かれている。

「俺は復讐を果たす。そのために彼女を利用する。それなのに――なんで、守りたいと思うんだ?」

この葛藤が、星野アクアというキャラの核心であり、人間らしさそのものだ。

かなにとっても、アクアはただの相棒ではなかった。

彼女は彼の中に“演技を理解してくれる唯一の観客”を見ていた。

だから、どれだけ冷たくされても、離れなかった。

それは恋ではなく、執着でもなく、“居場所”だった。

南条蓮の考察:

この再会編で一番刺さるのは、「利用から始まる救済」って構図だと思う。

アクアはかなを駒として見たけど、結果的に自分が救われていく。

彼にとってかなは“感情を取り戻させるリスク”だった。

でも、そのリスクを取らないと、彼は本当の意味で「生きてる」と言えなかった。

俺はこの時点で、アクアの復讐はすでに“愛に変わり始めていた”と思ってる。

参考:

・浜町.jp「アクアとかなのデート回まとめ」

・竹井のゲーム日誌「『推しの子』第150話感想」

・こけもも考察「アクアが誰を好きだったか」

転機──“好き”という言葉の重みを知る

アクアとかなの関係が決定的に変わるのは、物語終盤、アクアが「復讐」と「愛」の狭間に立った瞬間だ。

それまで彼にとって“恋”は人生の余白であり、目的を曇らせるノイズにすぎなかった。

だが、ゴローとしての自分を内面で再び対峙したとき、アクアはついに言葉にしてしまう。

――「俺は有馬かなが好きだ」。

この告白は、誰にも聞かれないモノローグでありながら、彼の人生で初めて“本音”がこぼれた瞬間だった。

ゴローとの内面対話──“演技の人生”が崩れる瞬間

原作第150話前後、アクアは自分の過去=ゴローの記憶と対話する。

それは復讐を終える直前の夜。

母・星野アイを殺した父、カミキヒカルを殺すという決意の裏で、彼の心には初めて「誰かを愛したい」という衝動が生まれていた。

作中で明言される「俺は有馬かなが好きだ」という言葉は、恋愛の告白というより、“人間としての再起宣言”に近い。

アクアにとって「好き」という感情は、これまで封印していた“ゴローの人格”そのもの。

かなへの愛を認めるということは、復讐のために切り捨ててきた“自分の人間性”を取り戻すことでもあった。

南条的に言えば、これは“恋の形をした自己回復”だ。

アクアはかなを恋人としてではなく、自分がまだ「愛せる人間」であると証明してくれた存在として見ていた。

この瞬間、彼の中で復讐の物語が「生の物語」に切り替わる。

だけど、その切り替えは遅すぎた。

“好き”の意味──贖罪でも同情でもなく、祈りだった

アクアの「好き」には、恋愛だけではなく、“贖罪”の要素が強く滲んでいる。

彼は母・星野アイの死を背負い続けてきた。

その罪を抱えたまま、芸能界という“嘘の世界”を生きる中で、

唯一“本物の感情”を引き出してくれたのが有馬かなだった。

だから、彼の「好き」は「ごめん」と同じ意味を持つ。

愛しているのに、それを伝える資格がない。

だからこそ、アクアは彼女の前で“優しく嘘をつく”。

それは、彼の生き方そのもの――「本当の感情を隠して、誰かを守る」という矛盾の極致だ。

そして彼が自覚した瞬間には、もう運命は動いていた。

カミキヒカルとの最終対決。

復讐を果たすことでしか生きられなかったアクアに、未来は残されていなかった。

南条の目線で言えば、アクアの「好き」は“祈り”だ。

恋愛の告白ではなく、「自分を人間に戻してくれてありがとう」という祈り。

アクアにとって、かなは恋人ではなく“救済者”だった。

だが、彼がその事実を受け入れた瞬間に、物語は最も残酷な方向へ動き出す。

南条蓮の考察:

アクアが「かなを好きだ」と言う瞬間、俺は“救い”という言葉の意味を再定義したくなる。

推しの子の愛って、「一緒に生きること」じゃなくて「相手の痛みを受け入れること」なんだよ。

アクアにとって、かなを好きになることは、母・アイの死を赦すことと同義だった。

だから彼は恋に落ちたんじゃない。

生きる理由を“見つけ直した”んだ。

その瞬間にしか、彼は本当に人間になれなかった。

参考:

・竹井のゲーム日誌「『推しの子』第150話感想」

・こけもも考察「アクアが誰を好きだったか」

・note「『推しの子』最終章考察」

葬式──届かない「好き」と、残された女

復讐を終えた星野アクアの物語は、愛の告白を前にして幕を閉じる。

カミキヒカルとの心中。

それは彼にとって「母の死」と「復讐の連鎖」を終わらせる唯一の方法だった。

けれど、その選択は、有馬かなにとって“永遠に閉じられた扉”を意味していた。

彼が命を懸けて取り戻したものは、「真実」。

でも彼が残していったものは、“聞かれなかった言葉”だった。

葬儀の叫び──「あたし、まだ“好き”って聞いてないんだけど!」

原作終盤、アクアの葬式シーンはシリーズ全体の中でも屈指の衝撃的な場面として描かれる。

静まり返った葬儀会場で、かなは人目もはばからず泣き崩れ、声を上げる。

「あたし、まだあんたから“好き”って聞いてないんだけど!」

――その叫びは、読者にも刺さる“感情の爆発”だ。

それは悲しみというより、“怒り”に近い。

置き去りにされた感情、伝わらなかった想い。

アクアが命を懸けて“好き”を自覚したその直後に、かなはそれを知らないまま彼を失った。

つまり、二人の「好き」はすれ違いのまま永遠に閉じられた。

彼の死は、彼女の中に“知っていたのに聞けなかった”という永遠の傷を残した。

南条的に言えば、この場面は「推しの子」全体の感情構造の縮図だ。

“本音”が届かない世界で、それでも誰かを想い続けるという痛み。

それは芸能という虚構の世界で生きる彼らにとって、最もリアルな愛の形だった。

取り残された女──悲しみを演技に変えて生きる

葬式後の有馬かなは、アクアの死を受け入れられないまま舞台に立ち続ける。

観客の前に立ち、笑い、泣き、演じる。

でもその芝居のどこかには、アクアへの未練が混ざっている。

彼が見てくれた“あの瞬間”を、もう一度再現するために。

彼女はアクアの「好き」を聞けなかった。

けれど、彼の目が“自分を選んでいた”ことだけはわかっていた。

彼が母の死を越えて、自分を“救い”と呼んだことを知っていた。

だからこそ、彼女は泣きながらも立ち続けた。

それは喪失を超えた強さというより、**愛を演じることでしか生きられない者の宿命**だ。

かなにとって舞台は、アクアとの会話の続きだった。

もう届かない声を、芝居の中で繰り返す。

それは観客には“感動的な演技”に見えるかもしれない。

でも、彼女にとっては“永遠に終わらない告白”だった。

“愛の終わり”ではなく“物語の延命”

アクアの死によって、恋は終わった。

でも愛は終わらなかった。

彼の「好き」は言葉として残らなかったけれど、その余白がかなを生かし続けている。

「愛してる」と言われていたら、彼女は前に進めなかったかもしれない。

だから“聞けなかった”という事実が、彼女を壊し、同時に救っている。

南条的に見ると、ここで描かれているのは“愛の不成立”ではなく、“愛の延命”だ。

愛とは、伝わらないからこそ続くもの。

言葉にした瞬間に消えてしまう儚さこそが、アクアとかなの関係を永遠にした。

彼女は彼の死を悲しむのではなく、その愛を演じ続けることで“推しの子”という物語を生き延びている。

南条蓮の考察:

俺はこの葬式シーンを見るたびに、胸の奥が焼けるように痛くなる。

アクアが「好き」を口にできなかったのは、弱さじゃない。

かながそれを聞けなかったのも、悲劇じゃない。

それは、“推しの子”という世界が抱える本質――「届かない愛こそ、本物の愛」ってことだ。

かなは取り残された。でも、取り残されたまま“生き続ける強さ”を見せた。

それが、物語最大の救いなんだと思う。

参考:

・note「『推しの子』最終章考察」

・竹井のゲーム日誌「『推しの子』第150話感想」

・Real Sound「カミキヒカル編・結末解説」

結論──“救われた男”と“取り残された女”

物語が終わっても、星野アクアと有馬かなの関係は終わらない。

それは恋の終着ではなく、愛の残響。

アクアは死によって贖われ、かなは生きることで罰を受けた。

だが、その非対称な救済こそが、『推しの子』という作品の“愛の構造”を最も正確に象っている。

アクアは救われた──かなが見せた“人間への回帰”

アクアは、かなを通して「人を愛する」という感情を思い出した。

母・星野アイの死以来、彼は“復讐の亡霊”として動いてきた。

誰かを利用し、誰にも心を開かず、常に合理と策略で世界を測っていた。

そんな彼が最後に「俺は有馬かなが好きだ」と認めたのは、復讐ではなく“生”を選んだ証だった。

かなの存在は、アクアにとって「人間としての最終防衛線」だったと思う。

彼女を愛したことで、アクアは自分を赦し、アイを赦し、この世界を赦した。

その代償が“死”であったとしても、彼の心は確かに救われていた。

南条的に言えば、アクアの死は“敗北”じゃない。

むしろ、彼が最後に「人を想う」ことを選んだという点で、人生の勝利だ。

彼は復讐者として終わらず、愛する者として終わった。

それが彼の救いだった。

かなは取り残された──届かない愛を生き続ける者

かなは、アクアから直接「好き」と言われなかった。

それでも、彼の目に映った“自分”を信じている。

だからこそ、彼女は泣きながらも立ち上がった。

アクアが遺した「愛の余白」を、彼女は生きる理由に変えたのだ。

彼女の中で、アクアの存在は死なない。

演技をするたびに、舞台に立つたびに、観客の前で涙を流すたびに、彼の影がよみがえる。

それは呪いでもあり、信仰でもある。

彼女は、アクアを“演じ続ける”ことで、彼をこの世界に留めている。

まるで、自分自身が“推しの子”を演じているように。

南条の見方をするなら、かなの生は「愛の延命装置」だ。

愛は伝わらなかったからこそ終わらず、終わらなかったからこそ物語を生かしている。

彼女が生きている限り、アクアという男はこの世界から消えない。

それは悲劇ではなく、永遠の持続――“物語としての愛の勝利”なんだ。

愛か、救いか、罪滅ぼしか──“推しの子”が見せた究極の愛の形

星野アクアが有馬かなを選んだ理由。

それは、恋愛感情でも、復讐の副産物でもない。

彼にとってかなは「愛=救い=罪滅ぼし」を同時に体現する存在だった。

彼女を愛したことで、アクアは母を赦し、世界を赦し、自分を赦した。

そして、彼女に“好き”を伝えられなかったことで、かなはその愛を永遠に抱え続ける。

ふたりの関係は「成就しない恋」ではなく、「永遠に続く愛」だった。

それこそが、『推しの子』の愛の形。

完結していないからこそ、誰の中にも残る。

観る者の中で物語が続いていく――その構造自体が、星野アクアと有馬かなの恋そのものだ。

アクアは救われ、かなは取り残された。

でも、それが“推しの子”の愛の形だ。

南条的結論を言うなら、この作品の恋愛は“救済の再定義”だ。

愛は、結ばれることではなく、残ること。

届かないままでも、誰かの中に生き続けること。

その意味で、星野アクアと有馬かなは、確かに永遠に結ばれている。

参考:

・竹井のゲーム日誌「『推しの子』第150話感想」

・note「『推しの子』最終章考察」

・Real Sound「カミキヒカル編・結末解説」

まとめ──“未完成の愛”が生んだ永遠

星野アクアと有馬かな。

二人の物語は、恋愛としては成就しなかった。

けれど、感情の深度ではどんな恋よりも濃く、痛く、美しかった。

彼らの関係は、「結ばれる」ことよりも「残る」ことに意味があった。

それが『推しの子』という作品が描いた、芸能と愛の究極の構造だ。

“演じる愛”と“生きる愛”の交差点

アクアは最後まで演じる人生を生きた。

母の死、芸能界の嘘、復讐という仮面。

そのすべてが彼の人生を覆っていた。

だが、かなと出会い、再び舞台に立つ中で、

彼は“演じない自分”を知ることになる。

かなの前でだけ、アクアは「星野アクア」という虚構を降ろすことができた。

一方のかなは、アクアの死後も演じ続けた。

彼が残した“未完成の愛”を、演技として生き延びさせるために。

彼女にとって、舞台とはアクアへの祈りの場所。

観客が涙を流すたびに、アクアが“まだ生きている”ような錯覚を抱く。

それは儀式のようで、救済のようで、まるで宗教のようでもある。

“推しの子”が描いた愛の再定義

『推しの子』というタイトルは、単なるアイドル物語を指していない。

“推す”とは、誰かを愛し続けるという行為であり、

“子”とは、その愛を通して見つめ直す「自分自身」のことだ。

アクアはかなを推した。

かなはアクアを推した。

そして、読者や視聴者である俺たちは、そんな二人を推す。

この三重構造の中で、「愛」は永遠に循環していく。

それが『推しの子』という作品の最大の魔法であり、痛みでもある。

南条蓮が思う、“恋が終わらない作品”の魅力

俺がこの作品を「恋愛アニメの最高峰」と呼ぶのは、結ばれなかったからだ。

普通のラブストーリーは、ハッピーエンドで終わる。

でも『推しの子』は、恋が終わらなかったことで、愛が永遠になった。

アクアは救われ、かなは取り残された。

それでも、二人の心は同じ場所にある。

それは“芸能”という虚構のステージであり、同時に“現実”という残酷な舞台。

そこにこそ、赤坂アカが描こうとした「愛の真実」がある。

南条的に言えば、この物語は“推しへの恋”を超えて、“存在そのものへの愛”を描いた作品だ。

推しは偶像じゃない、鏡だ。

アクアがかなを通して自分を見つめ直したように、俺たちも彼らを通して“自分の愛の形”を探している。

最後にもう一度、この言葉で締めくくろう。

アクアは救われ、かなは取り残された。

でも、それが“推しの子”の愛の形だ。

この言葉は終わりではなく、はじまりだ。

彼らが残した“未完成の愛”は、今も俺たちの中で生きている。

『推しの子』という物語は終わっても、

星野アクアと有馬かなの物語は、誰かの胸の中でこれからも続いていく。

参考:

・note「『推しの子』最終章考察」

・Real Sound「カミキヒカル編・結末解説」

・ciatr「『推しの子』アクアとかなの関係性解説」

FAQ──読者からよくある質問

Q1. 星野アクアは最終的に有馬かなを好きだったの?

はい。原作後半でアクアは「俺は有馬かなが好きだ」と明言しています。

ただしその言葉は本人には伝えられず、彼の死後に読者だけが知る真実となります。

恋愛としては成就しませんが、彼の「好き」は本物であり、かなの存在がアクアを救ったことは明確に描かれています。

Q2. 有馬かなはアクアの気持ちに気づいていた?

気づいていました。

しかし“確信”には至らず、葬式のシーンで「まだ好きって言われてない」と泣き叫ぶことで、

「察していたけど聞けなかった」ことが明確になります。

彼女はその痛みを抱えながらも、演技を通じてアクアの愛を生き続けています。

Q3. アクアの死は本当に救いだったの?

作中では“死”が彼にとっての解放として描かれています。

母・星野アイを赦し、父・カミキヒカルとの因縁を終わらせ、

「人を愛すること」を最後に取り戻した。

彼の死は悲劇ではなく、贖罪の果てに訪れた“救済”と見るのが自然です。

Q4. 二人の関係は結局どんな形で終わったの?

アクアが死に、かなが生き残るという非対称な結末です。

しかし「死=終わり」ではなく、

かなが舞台の上でアクアの存在を演じ続けることで、彼は“物語の中で生き続ける”。

二人の愛は時間の中では終わっても、記憶の中では終わらない関係として描かれています。

Q5. 今後、アニメでこの展開は描かれるの?

アニメ第2期ではアクアとかなの関係が徐々に進展し、

原作中盤(ドラマ共演編・B小町再結成)までが描かれる見込みです。

原作最終章(アクアの告白・カミキヒカル編)は今後のシリーズ展開次第で映像化される可能性があります。

情報ソース・参考記事一覧

記事作成にあたり、以下の一次・二次ソースを参照しました。

各リンクは作品設定・インタビュー・考察記事など、公的な信頼性を持つメディアおよびファン研究を含みます。

- ABEMA TIMES:「『推しの子』キャラクター設定解説」

- 浜町.jp:「アクアとかなのデート回まとめ」

- 竹井のゲーム日誌:「『推しの子』第150話 感想と解釈」

- こけもも考察:「アクアが誰を好きだったか」

- note:「『推しの子』最終章・アクアの告白を読み解く」

- Real Sound:「カミキヒカル編・結末解説」

- ciatr:「『推しの子』アクアとかなの関係性を徹底分析」

- はてなブログ:「有馬かなという才能」

本記事の分析および解釈は、上記ソースの情報に基づきつつ、南条蓮個人の批評的視点を加えた独自の内容です。

作品引用部分は著作権法第32条に基づく引用の範囲内で行っています。

© 赤坂アカ × 横槍メンゴ/集英社・『推しの子』製作委員会

コメント