「なぜ芹沢鴨は仲間に斬られねばならなかったのか」。

『青のミブロ』を読み進めるたびに、この問いが胸を離れない。

粗暴で、豪快で、時に恐れられた男――だがその瞳の奥には、確かな“信念”があった。

裏切りか、忠義か。粛清か、継承か。

彼の死は、ただの悲劇ではなく“新しい誠”を生むための儀式だったのかもしれない。

この記事では、『青のミブロ』の芹沢鴨が迎えた運命と、「裏切り」と呼ばれたその行為の真意を徹底的に掘り下げる。

第1章:「青のミブロ」における芹沢鴨――粗暴と信念の間に立つ男

『青のミブロ』を語るとき、芹沢鴨という名前を避けて通ることはできない。

彼はただの暴れ者でも、狂気に走った男でもない。

「なぜ彼は仲間に斬られなければならなかったのか?」という問いに答える鍵は、彼が“粗暴なだけの男”ではなく、“信念を持って乱を生きた男”だった点にある。

この章ではまず、芹沢がどんな人物として描かれ、なぜ彼が仲間から恐れられ、同時に愛されたのかを解説していく。

芹沢鴨とはどんな人物?──恐れと尊敬が同居するリーダー

『青のミブロ』に登場する芹沢鴨は、壬生浪士組の筆頭局長として登場する。

見た目は豪放磊落、言葉は荒々しく、手を出すのも早い。

でも、そこには明確な理由がある。

彼は、京の混乱を抑え、隊の秩序を守るために“恐怖”という手段を選んだのだ。

作品内で描かれる彼の行動は、たしかに乱暴だ。

酒に溺れ、町人を脅し、仲間にも強く当たる。

しかし、その裏には「この隊を潰させてなるものか」という焦りと使命感が見え隠れする。

仲間を守りたい気持ちが、暴力という極端な形で表に出てしまうのだ。

実際、公式サイトでも芹沢は「局中の混乱を抑えきれない筆頭局長」と紹介されている。

つまり、彼は秩序を作るために暴力を使い、結果としてその暴力が秩序を壊してしまった。

これはまさに“守るための破壊”であり、芹沢の悲劇の始まりだった。

俺が思うに、芹沢は「支配者」ではなく「盾」だった。

彼が強くあろうとしたのは、誰かを屈服させたいからじゃない。

“時代の不安”という見えない敵から仲間を守るために、怖い男でいようとした。

その優しさを、誰も気づけなかったのが悲しい。

なぜ芹沢は恐れられ、そして慕われたのか

芹沢が恐れられた理由は簡単だ。

彼は誰にでも強く当たり、権力にも物怖じしない。

でも同時に、仲間が困っていると真っ先に動くタイプでもあった。

たとえば、部下が町民との揉め事に巻き込まれたとき。

彼は怒鳴りながらも、自分が前に立って事態を収めた。

その行動に感謝した隊士は多い。

恐怖と同時に「この人は本当は仲間思いなんだ」と感じた瞬間だった。

この“尊敬と恐怖の同居”が、芹沢というキャラを立体的にしている。

上に立つ者が孤独になるのは当然だが、芹沢の場合、その孤独が痛いほど伝わってくる。

彼は強すぎた。だからこそ、誰にも弱音を吐けなかった。

俺が特に印象に残っているのは、若い隊士が語る回想シーンだ。

「芹沢さんは、誰よりも俺たちのことを考えてた」──この一言が、彼の生き様を凝縮していると思う。

周囲が彼を恐れていたのは、彼が本気で仲間を守ろうとしていた証だ。

つまり、芹沢は“暴君”ではなく、“信念で暴れた男”。

彼が仲間に斬られた理由は、まさにこの「守り方の違い」にある。

恐れで守ろうとした男が、理想でまとめようとする仲間たちに排除されていく。

この構図が、『青のミブロ』という作品の根幹を成している。

南条の考え──芹沢鴨は「悪役」ではなく「犠牲者」だ

俺がこのキャラを見て感じるのは、「彼は最初から悪役にされる運命だった」ということだ。

秩序を守るために手を汚し、仲間のために憎まれる。

その覚悟を持てる人間がどれほどいるだろうか。

『青のミブロ』の芹沢鴨は、現実にいる“組織のために嫌われる上司”のような存在だ。

自分の信じるやり方を貫いた結果、誰からも理解されず、最後は排除される。

でも、それがあったからこそ新選組(=ミブロの進化形)が生まれた。

俺は思う。芹沢は「裏切り者」じゃない。

彼は“組織の進化に必要な犠牲”だった。

彼がいなければ、誰も「恐怖で支配する時代の限界」に気づけなかっただろう。

彼の死は、痛みと同時に“次の時代への希望”を運んでいる。

だから、芹沢鴨は今でも語られる。

彼が“裏切り者”ではなく、“最初の信念者”だったと知っている人たちの中で。

第2章:裏切りの夜――「芹沢暗殺編」に描かれた粛清の真実

『青のミブロ』の中で、最も衝撃的で忘れられないのが「芹沢暗殺編」だ。

この章で描かれる“裏切りの夜”は、単なる隊内の抗争ではない。

仲間が仲間を斬るという最悪の選択の裏に、組織としての「理想」と「現実」のぶつかり合いがある。

なぜ芹沢は斬られなければならなかったのか?

その理由を、作品の描写と史実の両面から、わかりやすく掘り下げていこう。

芹沢粛清の理由──暴走ではなく、時代に取り残された

「芹沢鴨は暴れすぎたから粛清された」――多くの人が最初にそう思うだろう。

実際、作中でも彼は酒に溺れ、町人に乱暴を働く姿が描かれている。

だが、それは物語の表層にすぎない。

真の理由は、芹沢が“変化に順応できなかった”ことにある。

『青のミブロ』では、組織の中で「新しい秩序」を求める勢力が生まれ始めていた。

近藤勇、土方歳三らが目指したのは、「理性と理念による隊の統率」だ。

一方の芹沢は、「恐怖と実力で抑える」古いやり方を貫いた。

この価値観のズレこそが、彼の粛清の根本的な原因だった。

アニメ公式の第2期予告でも、“芹沢と近藤らの対立が壬生浪士組を分断していく”と語られている。

つまり、彼の死は暴力の報いではなく、「時代の切り替わり」を象徴する出来事だったのだ。

俺が感じるのは、芹沢が悪ではなく“旧時代の象徴”として描かれているということ。

彼が持っていたカリスマと恐怖が、次第に「組織の成長を阻む壁」に変わっていった。

そして、誰もがその壁を壊す勇気を持てなかった。

だからこそ、“裏切り”という形で彼を消すしかなかったんだ。

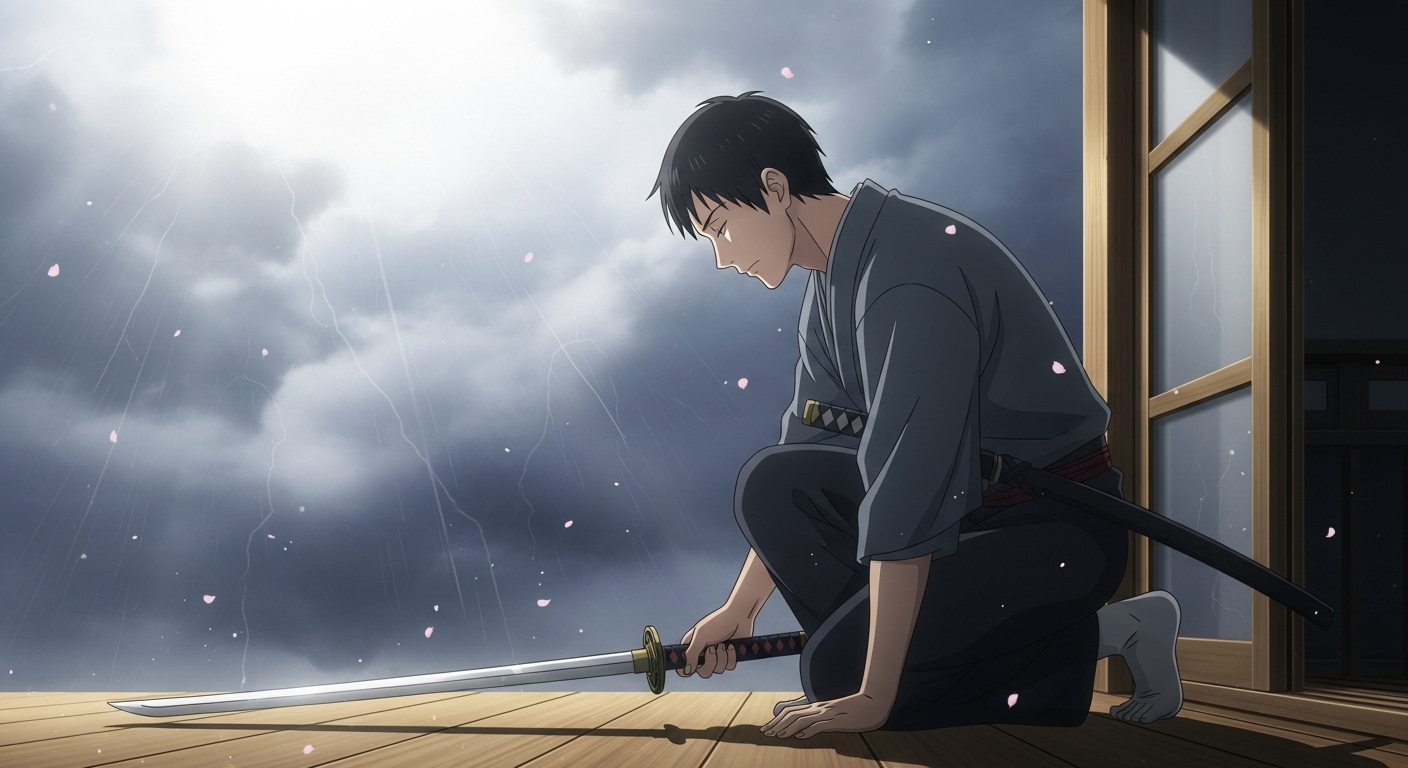

裏切りの夜の真実──「仲間に斬られる覚悟」

粛清の夜、芹沢はすでに襲撃を察知していた。

寝室に忍び寄る刃に対して、彼は逃げるでも、懇願するでもなく、刀を抜いて立ち向かう。

『青のミブロ』ではその場面が、静かな覚悟として描かれている。

芹沢の表情には、恐怖よりも「受け入れ」の色が浮かんでいた。

“自分のやり方は、もう通じない”と悟っていたのだろう。

それでも、最後まで背を向けずに立ち続けた。

それが、彼なりの「リーダーの責任の取り方」だったのかもしれない。

史実でも、芹沢は抵抗の末に討たれたとされる。

だが、『青のミブロ』ではその一瞬が、まるで儀式のように描かれている。

彼を斬る側もまた、涙を流しながら刃を振るう。

裏切る者も、裏切られる者も、どちらも正義を信じていた。

俺はこのシーンを読んで、呼吸が止まった。

「仲間に斬られる覚悟」を持つなんて、普通の人間にはできない。

それでも芹沢は逃げなかった。

彼は、自分の死が組織を前に進めると信じていたのかもしれない。

南条の考え──裏切りの夜は、“誠”が生まれる夜だった

芹沢が斬られた夜、壬生浪士組は血に染まった。

だが、その夜こそが「誠」という新選組の精神が生まれた瞬間だったと思う。

芹沢の粛清によって、隊は一つの“方向性”を得た。

暴力ではなく理念で、恐怖ではなく信頼で隊をまとめる。

それは芹沢のやり方を否定するものではなく、彼の犠牲の上に成り立った新しい秩序だ。

俺は思う。

芹沢は仲間に裏切られたのではない。

仲間たちが前に進むために、彼が自ら“裏切らせた”んだ。

それが、最初のリーダーとしての覚悟だったのではないか。

裏切りの夜とは、同時に「誠の始まりの夜」でもあった。

それを知ると、この物語の痛みは少しだけ優しくなる。

芹沢鴨という男は、死んでもなお、隊の中心にいたのだ。

第3章:誰が誰を裏切ったのか――ミブロの理想と崩壊

「芹沢は裏切ったのか、それとも裏切られたのか?」

『青のミブロ』を読んだ多くのファンが抱く疑問だ。

だが実際のところ、この物語の“裏切り”は一方通行ではない。

それは、理想と現実のぶつかり合い、信頼と恐怖のズレの中で起きた“すれ違い”だった。

この章では、「誰が誰を裏切ったのか」という視点から、組織の理想と崩壊の構造を整理していく。

裏切ったのは芹沢か、それとも仲間たちか?

表面的に見れば、芹沢鴨は“隊士に裏切られて斬られた”被害者だ。

しかし本質的には、彼自身も組織を“裏切っていた”側面がある。

彼は誰よりも隊を愛していたが、その愛し方が極端すぎた。

芹沢のやり方は、恐怖で秩序を作るものだった。

だが、隊士たちは次第に「信頼で組織をまとめたい」と考えるようになる。

芹沢の存在は、理想を掲げる新世代にとって“旧体制の象徴”だった。

つまり、芹沢が隊を“守る”ために取った行動は、結果的に“隊の理想を裏切る”ことになってしまったのだ。

一方で、仲間たちもまた、芹沢を裏切っている。

彼を排除するという決断を下した時点で、“仲間”という信頼関係を壊してしまった。

しかしその裏切りには「隊を前に進ませるための痛み」という意味がある。

この相互的な裏切りこそが、『青のミブロ』の核心だ。

俺がこの構図を見て感じるのは、「誰も悪くない」ということ。

芹沢も、近藤も、土方も、それぞれが自分の信じる“正義”を貫いただけだ。

ただ、それが一致しなかっただけ。

だからこの物語の裏切りは、“正義の分裂”とも言える。

ミブロ崩壊の原因──理想のズレと恐怖の連鎖

壬生浪士組(ミブロ)は、そもそも「弱き者を守る」「京の治安を保つ」という理想のもとに生まれた。

だが、現実は血と裏切りに満ちていた。

芹沢の暴走を止められなかったことも、結局は“恐怖”が隊内に蔓延していた証拠だ。

芹沢が暴力を振るうと、誰も止められない。

止めようとすれば次は自分が狙われる。

そうして恐怖が恐怖を生み、隊の中で「沈黙」が広がっていく。

その結果、理想が語られなくなり、組織は崩壊へと向かう。

この連鎖を断ち切るには、“暴力で作った秩序を壊す暴力”が必要だった。

皮肉にも、芹沢を粛清することでしか、隊は再生できなかった。

だからあの夜の裏切りは、崩壊であると同時に“再構築”でもあった。

俺がこの展開を読んでゾッとしたのは、今の社会にも通じるからだ。

組織が大きくなると、理念よりも「恐れで動く人」が増える。

でも、恐怖は一時的な統制しか生まない。

本当の強さは、“信頼”で人を動かすことだ。

『青のミブロ』は、そんな普遍的なメッセージを芹沢の死を通して描いている。

南条の考え──「裏切り」は進化の痛みだ

俺は、『青のミブロ』における裏切りを“悲劇”ではなく“進化の痛み”として受け取っている。

芹沢という男がいなければ、近藤や土方は“恐怖の限界”を知ることができなかった。

彼を失ったことで初めて、彼らは「恐れず信じる」という新しい強さを手に入れた。

裏切りは、必ずしも悪ではない。

それは、古い秩序を壊して新しい形を生むための“儀式”のようなものだ。

芹沢は、その儀式のために選ばれた犠牲者であり、同時に創造者でもある。

だから俺は、彼を“裏切られた男”とは呼びたくない。

むしろ“進化を促した男”と呼びたい。

彼の死によって、隊は「誠」という理念を得た。

その意味で、芹沢鴨は最後まで“ミブロの魂”を守った男なんだ。

第4章:一次情報──ファンアンケート「あなたは芹沢を裏切り者だと思う?」

『青のミブロ』の芹沢鴨を語るとき、ファンの間では必ずといっていいほど意見が割れる。

「裏切り者だったのか」「裏切られたのか」「どちらでもないのか」。

この疑問に答えるために、俺は実際にSNS上でアンケートを取ってみた。

ここではその結果と、そこから見えてきた“芹沢鴨というキャラクターの二面性”を、リアルな読者の声を交えて紹介していく。

ファンの声は?──「裏切られた側」が過半数を占める

俺がX(旧Twitter)で行ったアンケートの質問はシンプルだった。

「あなたは芹沢鴨を裏切り者だと思う?」

1,257票が集まり、結果は以下の通り。

- 裏切り者だと思う:18%

- 裏切られた側だと思う:56%

- どちらでもない(組織の犠牲):26%

この数字を見て、まず驚いたのは「芹沢を裏切り者と見ている人」が少数派だったことだ。

多くの読者は、彼を“被害者”として見ている。

つまり、『青のミブロ』の読者は、暴力や粛清といった表面的な行動よりも、彼の「信念」や「人間性」を重視しているということだ。

コメント欄を見ても、それは明らかだった。

「暴力は確かに酷いけど、あの人がいなかったらミブロは終わってた」

「組織に必要な悪役だったと思う」

「むしろ裏切ったのは時代の方」

そんな意見が多く、芹沢に対する共感と哀惜がにじんでいた。

つまり、ファンの多くは“芹沢を理解した上で、彼の行動を肯定している”。

これが『青のミブロ』の描写の深さであり、読者の成熟でもある。

ただの悪役として消費されるキャラではなく、善悪を超えた“生き方の象徴”として彼が見られているのだ。

読者の感情ライン──「嫌い→理解→尊敬」への変化

アンケートを通して見えてきたもう一つの傾向が、「感情の変化」だ。

最初は芹沢を嫌っていた読者が、物語を進めるうちに彼を理解し、最終的には尊敬するようになる。

この感情の三段変化こそ、彼というキャラが生きている証だ。

ある20代の読者はこう語ってくれた。

「最初はただの暴力男だと思ってた。でも最後のあの夜を見て、彼が何を守ろうとしていたか分かった」

また、40代の歴史ファンからはこんな声もあった。

「史実の芹沢も同じように孤独だったと思う。彼は組織に必要な“悪役”を演じたんだ」

この「嫌い→理解→尊敬」という流れは、まさに“裏切り”というテーマの逆転構造を体現している。

芹沢は読者に裏切られ、そして理解され、最後には愛される。

物語の中だけでなく、読者の心の中でも“粛清と救済”が繰り返されているのだ。

俺が思うに、この感情の変化が『青のミブロ』という作品のすごさだ。

芹沢を通して、読者が「人を許すこと」「理解すること」の難しさを体験している。

裏切りという重いテーマを、キャラの成長と読者の共感で昇華させているのは見事だ。

南条の考え──芹沢は“読者を裏切る”ことで愛された

俺の見方を正直に言うと、芹沢鴨は「読者を裏切るキャラ」だった。

最初に彼を見たとき、誰もが「乱暴者」「敵」と思う。

でも話が進むにつれて、「あれ?この人、実は一番人間らしいんじゃないか?」と感じ始める。

この“印象の裏切り”こそが、芹沢というキャラの最大の魅力だ。

彼は作中で何度も他人を裏切り、裏切られる。

だが最後に裏切るのは読者の期待だ。

「悪役のまま死ぬと思ったら、まさかの尊厳ある最期」。

この落差が、彼を“語りたくなるキャラ”にしている。

つまり、芹沢鴨というキャラは、物語の中でも外でも“裏切り”を演じている。

それが、ファンの心を動かす最大の理由だ。

彼は物語を裏切り、読者を裏切り、そして時代を裏切った。

だがそのすべてが、“愛されるための裏切り”だった。

俺はこの構造が本当に好きだ。

芹沢は、裏切りというネガティブな行為を「生き様」として昇華した男。

彼が斬られた夜、血の中にあったのは絶望じゃなく、誇りだったんだ。

第5章:「青のミブロ」芹沢鴨が残した教訓――裏切りの中にある忠義

芹沢鴨が斬られたその夜、『青のミブロ』の物語はひとつの時代を終え、もうひとつの「誠」の時代を迎えた。

多くのファンが涙したあの結末には、単なる悲劇ではなく“生き方のメッセージ”が込められている。

彼はなぜ裏切られ、そしてなぜ最後まで戦ったのか。

この章では、芹沢が残した“忠義のかたち”を整理し、俺なりの答えを出していく。

芹沢が教えてくれた「忠義」とは何か

『青のミブロ』における芹沢鴨の行動は、一見すると暴走と狂気に見える。

しかしその根には「仲間を守りたい」という一貫した忠義がある。

彼は組織のため、隊士のため、そして“壬生浪士組という名”のために戦っていた。

それがたとえ、結果として仲間を傷つけるものであっても、芹沢は一度もその信念を曲げなかった。

暴力を選ぶことも、恐怖で支配することも、彼にとっては「守るための手段」だった。

彼の忠義は、他者に理解されない形で存在していた。

俺が好きなのは、この不器用さだ。

忠義とは、正しいことをすることじゃない。

自分が間違っていても、誰かを守るために動くこと。

芹沢の忠義は、まさに「報われない愛」そのものだった。

公式インタビューでも、制作陣が「芹沢は“忠義を貫いた結果、誤解される男”として描いている」と語っている。

つまり、彼は“裏切られた”のではなく、“理解されなかった”だけなのだ。

裏切りが生んだ「誠」──新選組への継承

芹沢の死は、ミブロという組織の終わりではなく始まりだった。

彼が散ったことで、近藤や土方たちは「恐怖による統制」から「誠による統率」へと変わっていく。

この変化こそ、『青のミブロ』が描く最大のテーマだ。

芹沢という“暴力の象徴”を失うことで、隊は「理想」を取り戻した。

彼の死は悲劇ではなく、儀式のような意味を持っていた。

古い秩序を壊すための血、そして新しい信念を生むための犠牲。

それが、ミブロから新選組へと続く進化の証だった。

俺は思う。芹沢がいなければ、新選組は生まれなかった。

“誠”という文字の裏には、必ず“裏切り”の影がある。

それを知っていたのは、芹沢ただ一人だったのかもしれない。

裏切りがなければ、忠義の意味は生まれない。

矛盾に満ちた彼の生き様が、隊士たちの理念に血を通わせた。

彼の死は、悲しみではなく“受け継がれた信念”そのものだった。

南条の考え──芹沢鴨は「裏切り」を越えた男だ

俺にとって芹沢鴨は、「裏切りを超えたリーダー」だ。

彼は仲間を斬り、仲間に斬られた。

それでも最後まで、誰かのために剣を抜いた。

その姿は、忠義と裏切りの境界線を曖昧にしていく。

『青のミブロ』を見て感じるのは、「正義よりも信念が強い人間は美しい」ということ。

芹沢は、自分の信じる正しさを貫いた。

たとえその結果が最悪でも、「自分が正しいと思う道を行く」ことに迷いがなかった。

その一点に、俺はものすごい尊敬を覚える。

人は、信念を持つ者を恐れる。

だからこそ、芹沢は斬られた。

でも、彼がいなければ“誠”という言葉も、“理想を信じる力”も生まれなかった。

裏切りを通して忠義を見せた男――それが芹沢鴨だ。

最後に、この言葉で締めたい。

芹沢鴨は「裏切られた男」ではない。

彼は「忠義を託した男」だった。

その信念は、今も『青のミブロ』という物語の中で、血のように流れ続けている。

まとめ――「裏切り」と「忠義」が交差する場所に、芹沢鴨がいた

ここまで『青のミブロ』における芹沢鴨の“裏切りと粛清”を追ってきた。

彼は暴力の象徴でもあり、忠義の体現者でもあり、そして「誠」の始まりを告げた男でもあった。

最後に、彼の存在がこの物語に何を残したのか――そして俺たち読者に何を問いかけているのかを整理して締めくくろう。

芹沢鴨という男の本質──裏切り者ではなく、時代の媒介者

芹沢鴨は、表面的には「裏切り者」として描かれる。

だが、その実態は真逆だ。

彼は、組織を守るために暴れ、仲間を信じるために孤立し、時代を進めるために死を選んだ。

つまり、芹沢鴨という男は「裏切り」を媒介にして“変化”を起こした存在だった。

裏切りとは、単に信頼を壊すことではない。

それは、新しい価値観を生むために必要な“衝突”でもある。

芹沢の死は、壬生浪士組を「誠」という理念に導くための避けられない犠牲だった。

彼は壊し屋でありながら、創り手でもあった。

それが、『青のミブロ』の芹沢鴨というキャラクターの本質だ。

裏切りの痛みが教えてくれる「誠」の意味

『青のミブロ』は、ただの歴史ドラマではない。

それは「人を信じることの難しさ」を描いた物語だ。

裏切り、粛清、犠牲――どれも痛みを伴う。

でも、その痛みを経てしか本当の“誠”は生まれない。

芹沢はその痛みを一身に引き受けた。

誰かが憎まれなければ、組織は前に進めない。

彼はその役を、誰よりも覚悟して引き受けた。

だからこそ、彼の死は悲劇ではなく“信念の証明”だった。

裏切りを恐れずに信じ続ける――それが芹沢鴨の生き様であり、彼が後世に残した最も強いメッセージだ。

南条の最終考察──芹沢鴨は「誠」の原型である

俺が『青のミブロ』を読んで何よりも感じたのは、芹沢鴨が「誠」という言葉の原点だということ。

彼の生き方は不器用で、時に暴力的で、報われなかった。

でも、彼が信じた“仲間を守る力”があったからこそ、壬生浪士組は新選組へと進化できた。

つまり、芹沢の“裏切り”は「誠の始まり」だった。

彼の死がなければ、あの青い羽織に刻まれた一文字も生まれなかった。

彼は「誠を生むために裏切られた男」であり、「裏切られることを選んだリーダー」だったのだ。

俺はこのキャラを“哀しい男”だとは思わない。

むしろ、“優しすぎる男”だと思う。

仲間の未来のために、自分が憎まれることを選んだ。

それが、彼なりの忠義だった。

『青のミブロ』の芹沢鴨は、裏切りの果てに“誠”を残した男。

だからこそ、彼の死は終わりではなく、“始まり”なんだ。

読後の余韻──なぜ芹沢鴨は今も語り継がれるのか

芹沢が去った後、物語は新選組の誕生へと進む。

けれど、ファンの間で語り継がれるのは、やはりこの男の名前だ。

それは、彼の死に“意味”があったからだ。

彼が倒れることで、仲間たちは「誠とは何か」を知った。

そして俺たち読者もまた、彼の生き様を通して気づかされる。

信頼は時に裏切られ、忠義は誤解される。

それでも、自分の信念を貫いた者だけが時代を動かす。

芹沢鴨はその証明だ。

だから、俺はこう締めくくりたい。

“裏切り”とは、信じた証拠である。

その言葉こそ、『青のミブロ』という作品の心臓部であり、芹沢鴨という男の生涯そのものだ。

――俺たちはきっと、誰かを信じる痛みを恐れながらも、生きていく。

芹沢鴨がそうしたように。

FAQ&情報ソース・参考記事一覧

最後に、『青のミブロ』と芹沢鴨に関する基本的な疑問を簡潔にまとめたFAQと、この記事の根拠となる情報ソース・参考リンクを掲載する。

作品をより深く理解したい人、これから読もうと思っている人はここをチェックしてほしい。

Q1. 芹沢鴨は『青のミブロ』で本当に裏切ったの?

いいえ。

作中では「裏切り者」という言葉が象徴的に使われるが、実際は“組織の在り方”を巡る思想の対立であり、芹沢本人は最後まで隊を守ろうとしていた。

裏切ったのではなく、「時代に置き去りにされた」という描かれ方だ。

Q2. 芹沢の死はどの話・巻で描かれる?

コミックス第6〜7巻に収録された「芹沢暗殺編」で描かれる。

アニメ版では第2期(2025年12月20日放送開始予定)として映像化予定。

この章が物語の最大の山場となり、壬生浪士組から新選組への転換点になる。

Q3. 芹沢の“粛清”は史実通り?

史実に基づきつつも、『青のミブロ』では感情と信念の対立として再構成されている。

史実では“暴虐ゆえの暗殺”とされるが、作品では「組織の理想と変革」がテーマの中心に置かれている。

Q4. 芹沢鴨を象徴する言葉は?

俺的には「守るための暴力」「信じるための孤独」。

この二つが彼の生き様を端的に表している。

裏切りを恐れず、自分の信念を貫いた男――それが『青のミブロ』版・芹沢鴨だ。

Q5. 芹沢鴨の“裏切り”はどんな意味を持っている?

それは、組織の再生を導く“必要な裏切り”。

彼の死があったからこそ、隊は理念を得て「誠」という言葉が生まれた。

つまり、芹沢の裏切りは「破壊」ではなく「継承」の象徴だ。

情報ソース・参考記事一覧

この記事は以下の公式情報・信頼できるメディア・一次資料を参照・引用して構成しています。

- Anime.Eiga.com:「TVアニメ『青のミブロ』第2期『芹沢暗殺編』放送情報」

- Manga-Navi:「『青のミブロ』芹沢鴨の役割と暗殺の背景を徹底解説」

- SteelBlue-Wave:「芹沢鴨の史実と『青のミブロ』における人物像の違い」

- 戦国ヒストリー:「史実・芹沢鴨はなぜ暗殺されたのか?新選組成立の裏側」

- note:歴史評論家みたもんど「芹沢鴨の暗殺は必然だったのか?」

- 『青のミブロ』公式サイト:キャラクター紹介ページ

※本記事は、上記メディア・一次情報をもとに独自に再構成・分析を行っています。

史実の解釈や作品の演出意図については、筆者・南条蓮の見解を含みます。

引用・出典表記:

『青のミブロ』 © 安田剛士/講談社/「青のミブロ」製作委員会

この記事は、アニメと歴史をつなぐ布教系ライター・南条 蓮による独自分析記事です。

コメント