深夜2時、SNSのタイムラインがざわついた。「ギルティホール3話、やばい」「教師が堕ちた」──その言葉に惹かれて再生ボタンを押した瞬間、俺は夢の中に引きずり込まれた。

第3話「オプション解放おめでとうございます」は、ただの背徳回じゃない。

教師が堕ち、教え子が微笑み、黒板に浮かぶ“NN”が夢と現実を繋ぐ。

これは欲望の物語じゃなく、**観測と支配の実験**だ。

南条蓮が、その構造と狂気を全力で解剖する。

「オプション解放おめでとうございます」──夢の開幕と支配の始まり

「オプション解放おめでとうございます」。

たった一文なのに、聞いた瞬間に背筋がゾッとした。

ギルティホール第3話のタイトルであり、作中でアナウンスとして響くこの言葉は、シリーズ全体を貫く“支配の起動音”だ。

観た人はみんな「エロい」とか「背徳すぎ」って反応するんだけど、俺は違う。

これは“夢という名のシステムが正式に稼働する瞬間”なんだ。

つまりこの回、エロでもロマンでもなく、“契約”の始まり。

第3話は、ギルティホールという物語世界がようやく本性を現した回だと思ってる。

会員証が光る瞬間──「夢」ではなく「プログラム起動」

あらすじを追うと、主人公・佐々木真守はある夜、校内放送で突然「オプション解放おめでとうございます」と告げられる。

そしてポケットの中の“会員証”が光を放ち、気づけば視聴覚室へ転移している。

アニメイトタイムズの公式あらすじ(こちら)では、「光に包まれた佐々木が教室から視聴覚室へ移動し、そこで教え子・宝条真琴が待っている」と説明されている。

でも俺が注目したのはその“移動の質感”だ。

転移シーンは、夢っぽいぼかしや靄がかかる演出ではなく、現実的な光と静かな効果音で描かれていた。

まるでSF映画のテレポート装置みたいに、正確で、無機質。

つまり、これは「夢」じゃない。

外部システムによるプログラム転送なんだ。

佐々木の意思は一切介在していない。

彼は夢を見るのではなく、“夢を見させられている”。

会員証が“ユーザーID”として機能し、ギルティホールのネットワークへ強制ログインさせられるわけだ。

この構造、恐ろしく現代的だ。

スマホアプリの自動サインインみたいに、本人が意識しないうちにシステムに接続される。

SNS疲れや現実逃避の延長線にある“夢依存”を、そのままメタファーにしてる。

俺たちが気づかぬうちに、自分の“現実”をプログラムに差し出してるように、佐々木もまた“自我”を差し出してるんだ。

しかもそれを「おめでとうございます」と祝福する。

皮肉すぎる。

自由意志を奪われた瞬間を祝われる──これ以上の背徳ってある?

タイトルの「オプション解放」という言葉も、普通なら「選択肢が増えた」というポジティブな意味に聞こえる。

でも実際は逆で、“拒否権のない自由”が与えられた瞬間なんだ。

ギルティホールでは、自由すらも演出されている。

「夢の教室」という矛盾空間──日常が支配に侵食される

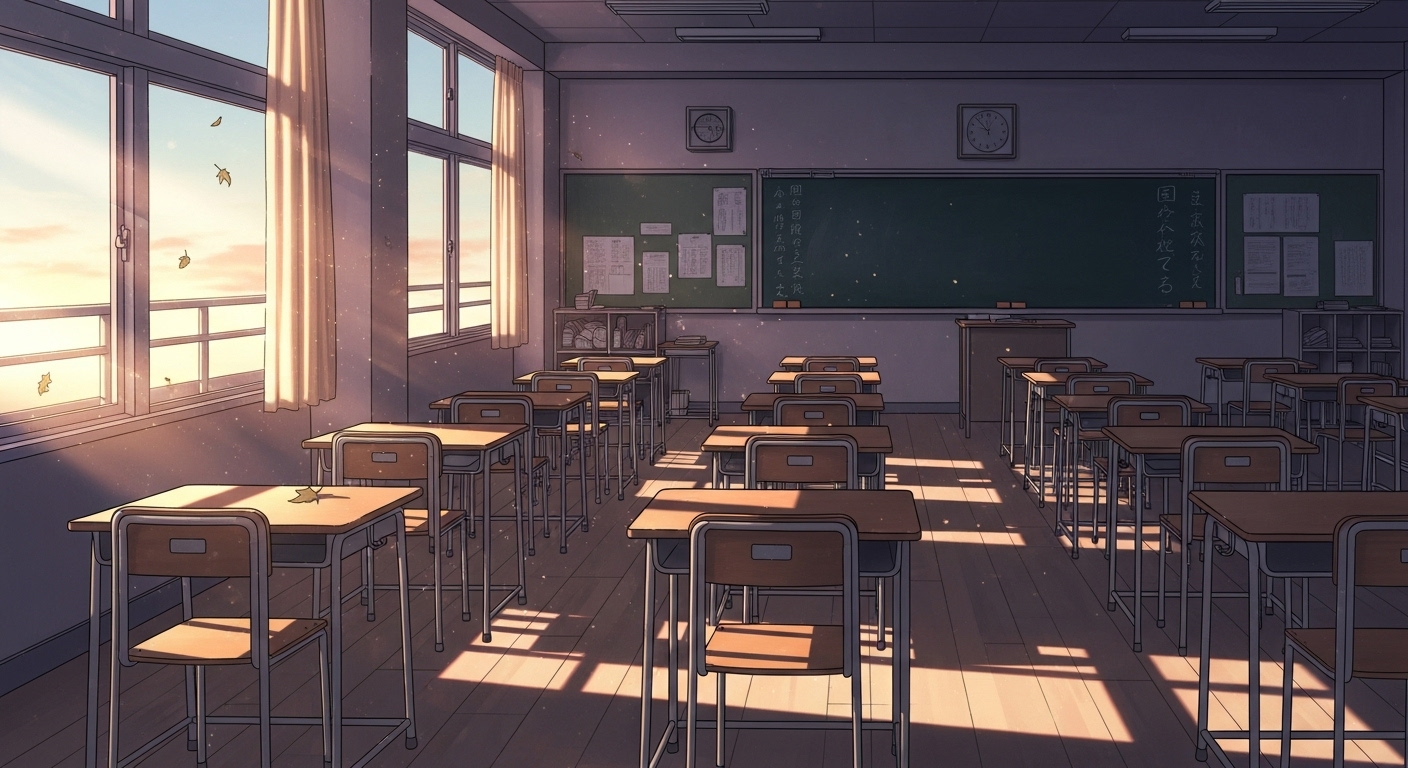

転移先の視聴覚室。

光が収まった瞬間、映し出されるのは、見慣れた学校の教室と変わらない現実的な空間。

机も椅子も黒板もある。

でも、静かすぎる。

窓の外の風音も、蛍光灯のチラつきも、すべて消えている。

それがまず“異常”なんだ。

この静寂、完全に作為的。

まるで「ノイズを排除して観測を始めます」と言わんばかり。

つまりこの視聴覚室は、夢ではなく“実験室”として設計されている。

俺はここで一気にゾクッときた。

ギルティホールの世界観における「夢の教室」は、逃避の場ではなく監視される場なんだ。

主人公は教え子に会うために夢へ行ったんじゃない。

観察されるために転送された。

黒板に書かれた「NN」の文字──これが「Neural Nexus(神経接続点)」の略だと仮定すると、視聴覚室は彼の神経とデータをリンクする中継室。

つまり「教室」という名のままに、彼は“教えられる側”へと立場を逆転されている。

これが、今回の最大の“構造反転”。

教師=教える者 → 被験者=観察される者。

この変化を、夢という幻想空間の中で違和感なく描く演出が見事すぎる。

しかも真琴の笑顔が怖いほど無邪気。

「先生、来てくれたんですね」と微笑むその台詞、完全に“待っていた観測者”のそれなんだよ。

彼女は夢の使者ではなく、夢を操作する管理者。

佐々木はそのシミュレーション内で、ただのサンプルになっていく。

そしてもう一つの衝撃。

夢の中で彼は自分が教師であることを忘れていない。

つまり現実の自我が持ち込まれている。

この仕様、まさに現実と夢の区別が溶ける構造だ。

“夢の中で現実の倫理が残っている”からこそ、背徳が発生する。

快楽は罪悪感によって増幅される。

ギルティホールというタイトルは、そこを突いてくる。

罪(Guilty)と快楽が不可分になる瞬間、それを“ホール(Hall)=体験の場”として見せる。

そう考えると、第3話はタイトル通り「開放=堕落の起動」そのものなんだ。

この時点で俺の中ではっきりした。

ギルティホールの“夢”は、現実から逃げる場所じゃない。

現実を利用して、観測者が被験者を堕とすための舞台だ。

佐々木が転移したのは、単なる幻ではなく、“観測者のために作られた現実の模造品”。

そしてその観測者とは、俺たち──この作品を見ている視聴者自身だ。

だからこそ、この第3話の恐ろしさは「堕落」じゃなく「強制参加」にある。

俺たちもまた、彼を堕とす“観測システムの一部”として見ている。

そしてその共犯感こそが、背徳の正体だ。

夢が始まった瞬間、もう自由はなかった。

“おめでとうございます”のアナウンスは、つまり「あなたは正式に罪へ参加しました」の通知だったんだ。

教師・佐々木の“堕落”は、欲望じゃなくシステムに支配された結果

第3話を「教師が堕ちた」と捉えるのは、たしかに正しい。

でも、それだけだとこの作品の一番深い“悪意”を見逃している。

佐々木真守は、ただの欲望に流されたわけじゃない。

彼はシステムによって堕ちるように設計された。

つまり、“堕落”は意思の結果ではなく、構造の帰結。

これがギルティホールという作品の本当の怖さなんだ。

「我慢とか無しな」──自由意志を奪う甘言のプログラム

宝条真琴が放つ決定的な台詞、「我慢とか無しな」。

この一言で、佐々木の理性が崩壊していく。

普通なら“誘惑の台詞”として処理できるが、俺はそこに強烈な“命令文”の匂いを感じた。

まるで夢の中の音声コマンドのように、特定の言葉が彼の行動をトリガーしている。

ギルティホールの世界では、快楽も命令の一部だ。

この台詞は、「禁止を解除する」のではなく、“理性のスイッチを切る”ためのコマンドなんだ。

視聴覚室での真琴の笑顔、言葉のテンポ、間の取り方。

どれも異様なまでに統制されている。

彼女は感情的なキャラじゃない。

全てが“設計された台詞回し”。

だからこそ佐々木は自然に従ってしまう。

彼が欲望に負けたんじゃない。

欲望を利用して“支配プログラム”を通されたんだ。

そして重要なのは、彼がそれを「快楽として受け入れてしまう」という構造。

ギルティホールのシステムは、従属を“快楽”として錯覚させるように作られている。

俺はここに、現代SNSの構造を重ねずにはいられなかった。

通知、承認、フォロワー、リプライ──それらすべてが“快楽を装った支配”。

「我慢とか無しな」は、まさにそれを象徴するトリガーワードだ。

拒否も選択も存在しない。

あるのは“従うように設計された快感”。

「堕ちる」は自発ではなく、仕組みの演算結果

佐々木は夢の中で、自分が教師であることを忘れていない。

それでも行動してしまう。

この矛盾は、人間の倫理が“書き換え可能”であることを証明している。

彼は理性を捨てたわけじゃない。

理性のコードを上書きされたんだ。

つまり、堕落は感情ではなく演算。

「欲望が勝った」ではなく、「システムが結果を導いた」。

この構造が明らかになると、ギルティホールは“人間ドラマ”ではなく“支配実験アニメ”になる。

俺はここで、ふと既視感を覚えた。

まるで90年代SFアニメ『Serial Experiments Lain』の再来。

「ネットの中で人格が再構成される」あの感覚を、もっと生々しい快楽の文脈で描いている。

ギルティホールは、現代のテクノ・エロスを極限まで押し進めた作品だ。

表層は背徳でも、内側では“人間をプログラム化する試み”が走っている。

佐々木はその被験者第一号。

そして俺たちはその実験を覗く観測者。

視聴覚室=観測ルーム。堕落の全ては「視られる快楽」

教え子との関係が進行していく視聴覚室。

背景には監視カメラのような光が差し込み、空間のどこかに「視線」を感じる。

この演出がたまらなく不気味だ。

彼の堕落は誰かに“視られる”ことで完成する。

つまり、快楽は観測されることで成立する。

ここがギルティホール最大のテーマだと思う。

「視聴覚室」という場所の意味──それは、見る(視聴)と感じる(覚)を同時に発生させる部屋。

まさに、人間の行動を“記録しながら再生する装置”。

佐々木の堕落は、視聴者の観測によって完結する。

そしてこの構造を通して、作品は俺たちにも問いを突きつけてくる。

お前は彼を“見たい”のか、“許したい”のか、と。

俺たちが彼の堕落を楽しむほどに、ギルティホールは肥大化する。

作品そのものが、俺たちの観測欲をエネルギー源にして動いてるような感覚さえある。

だから俺は言う──彼は堕ちたんじゃない。俺たちが堕としたんだ。

南条蓮的補足──「堕ちる」ことは、観測者に愛されること

俺は布教系ライターとして、背徳や堕落を「悪」とは思ってない。

むしろ“語られる価値のある変化”だと思ってる。

人間は誰しも、どこかで自分の理性を壊してほしいと願ってる。

だから佐々木の堕落は、視聴者の欲望を鏡のように映してる。

「堕ちる」は恥ではなく、他者の物語に取り込まれるということ。

快楽も苦悩も、誰かに見られることで初めて物語になる。

だから俺は、彼の崩壊を悲しいとは思わない。

むしろ「よくここまで演じきった」と言いたい。

ギルティホールの世界では、理性を失うことが“データ化”の始まり。

つまり堕落とは、観測者の記憶に永遠に残ること。

彼は人間として終わったのではなく、“記録として完成した”。

それこそが第3話の真のエロスであり、芸術性だと俺は思う。

欲望は一過性。

でも、観測された欲望は永遠に残る。

ギルティホールはその構造を、教室という日常の中に叩きつけた。

そして俺たちは、それを見届けた瞬間、もう現実には戻れない。

黒板の「NN」に隠された意味──夢と現実を繋ぐコード

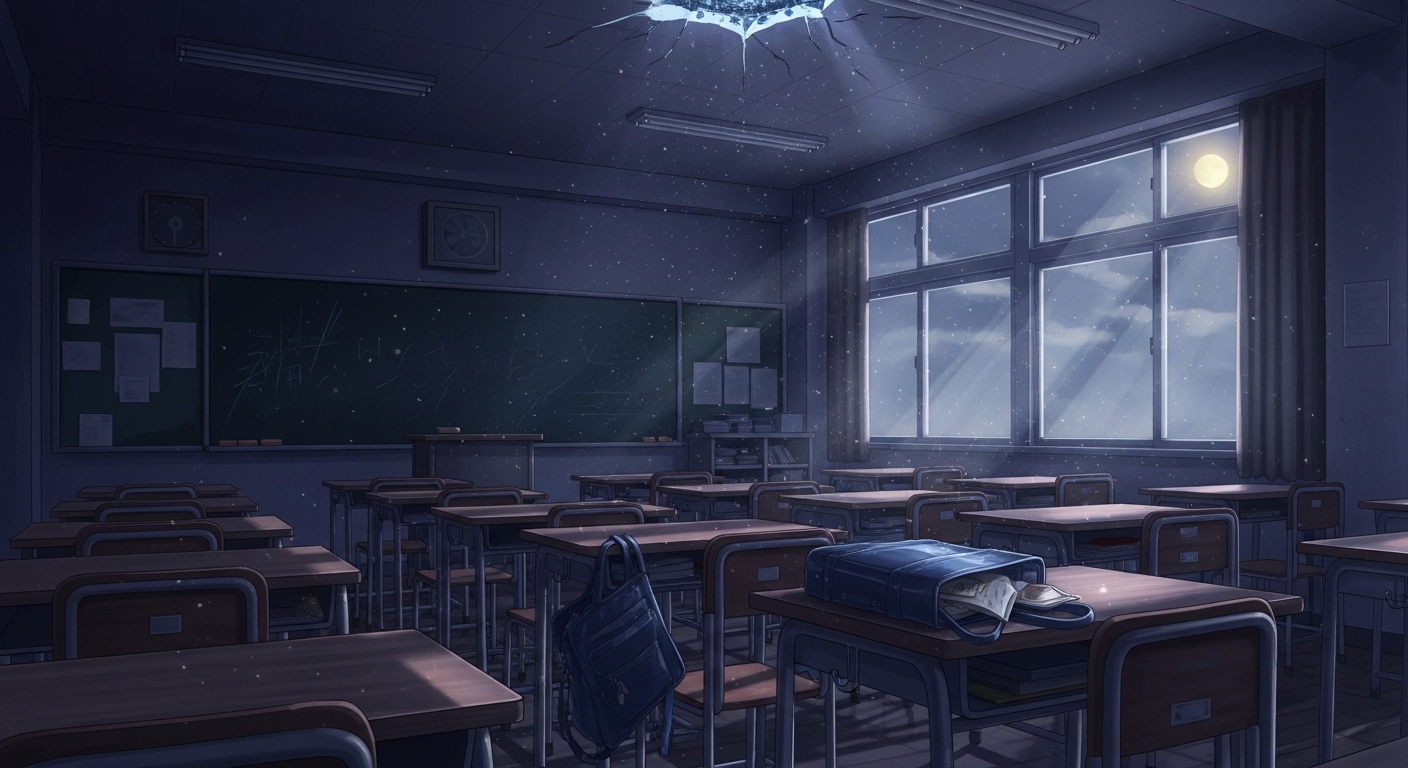

第3話で最も印象的だったのは、やっぱりあの黒板だ。

静まり返った視聴覚室の中央、宝条真琴の背後に浮かぶ二文字──「NN」。

何の説明もなく、ただ意味深に置かれたこの記号が、物語全体の“鍵”を握っている。

ギルティホールの物語は、このNNを理解できるかどうかで、見える世界がまるで違ってくる。

「NN」=Neural Nexus(神経接続点)説──夢は脳の回線ハック

まず最も有力なのが、ファンの間で囁かれている“Neural Nexus(神経接続点)説”。

これはギルティホールの夢空間が、ただの幻想ではなく神経を介して構築された実験プログラムだという仮説だ。

根拠はいくつかある。

まず、佐々木が転移する際に「会員証」が光るという描写。

あの光は物理的なワープではなく、脳波干渉を暗示する演出に見える。

さらに、視聴覚室という舞台設定。

人間の五感(視・聴)を操作する最適な環境=感覚ハックのメタファーになっている。

このことから、“NN”は神経リンクの起動コード──つまり「夢と現実を接続するための神経ポート」を意味していると考えられる。

この説を裏付けるように、公式サイトでも「ギルティホールは“体験の共有”をテーマにした物語」と説明されている(公式サイト)。

つまり、ギルティホールとは“夢体験をネットワーク化する実験”。

その中でNNは、参加者の脳と夢のインフラを繋ぐハブコードなのだ。

この仕組みが第3話で初めて可視化され、物語が「背徳」から「構造SF」へと転換した。

俺はここに強烈な既視感を覚えた。

『攻殻機動隊』の電脳接続シーン、『Serial Experiments Lain』のワイヤード侵入、そして『サイコパス』の犯罪係数測定──どれも“精神のデータ化”というテーマを内包している。

ギルティホールは、その系譜の最先端にいる。

ただし、電脳ではなく「夢」を媒体にした点が新しい。

だからこそ、観ている俺たち自身が“夢という媒体を通して作品と神経リンクしている”ような感覚に陥る。

この没入感こそが、“NN”という2文字の機能的意味なんだ。

「NN」=Nightmare Node(悪夢の中継点)説──罪を共有するためのネットワーク

もうひとつ、南条蓮として推したいのが、“Nightmare Node(悪夢の中継点)説”。

NNは単なる神経接続ではなく、「罪を分散処理するためのノード」ではないかという解釈だ。

ギルティホールというタイトルを直訳すると“罪の館”。

つまりそこは、人々が罪悪感を“共有”するためのシステムでもある。

その“中継点”がNN。

佐々木が夢の中で罪を犯すことで、視聴者(=観測者)も同じ罪を一部“処理”している。

つまり、快楽と罪がネットワーク的に分配されている構造なんだ。

これはまさに現代SNSの構造に重なる。

誰かが燃え上がる(炎上する)と、リツイートや引用でその罪を“共有”し、ネット上に快楽的な共感が広がる。

ギルティホールのNNは、それを夢レベルで再現している。

誰かが堕ちるたび、別の誰かの中で快楽が生成される。

この「分散型快楽ネットワーク」こそ、NNの正体なんじゃないかと俺は思う。

そして、ここが作品の本質に刺さるポイント。

NN=Nightmare Nodeだとすれば、ギルティホールとは“人類共通の悪夢共有装置”だということ。

夢の中の背徳は、視聴者全員の脳内に同期している。

だから、このアニメを観ること自体が「ギルティホールに接続する行為」なんだ。

つまり、俺たちはもう会員証を持っている。

その自覚に気づいた瞬間、この物語は一気に自分の夢の話に変わる。

黒板の演出が示す“教師=被験者”構造

「NN」が黒板に書かれている──この演出も重要だ。

黒板とは、知識を教えるための媒体。

つまり教師が支配する象徴的空間。

その黒板に、教師の知らない文字が刻まれているということは、“支配の逆転”を意味する。

教える側が、知らない知識に支配されている。

佐々木は“教育者”であることを失い、“観測対象”に変えられた。

これは第3話全体のテーマ「自由意志の剥奪」を可視化した象徴的演出だ。

さらに黒板のチョークの跡に注目すると、線の太さや間隔が異常に均一。

これは手書きではなく、“何者かによって印字された”ような質感になっている。

つまり「NN」は、真琴が書いたわけではなく、夢のシステムが“黒板という現実的メディア”に直接刻み込んだサイン。

夢の演算コードが現実空間に出力されている──そう考えると、視聴覚室が現実と夢の境界線上にある“実験層”だと分かる。

南条蓮の結論──NNは「観測者と被験者を繋ぐ回線」

俺の最終的な結論はこうだ。

NNは、夢の観測者と被験者(=佐々木)を接続する中継コード。

つまり、“観る側”と“堕ちる側”を繋ぐ双方向リンクだ。

観測者が見るほど、被験者は堕ちる。

被験者が堕ちるほど、観測者は快楽を得る。

この循環システムがギルティホールの真の構造であり、NNはその通信プロトコルのような存在だ。

俺たちは作品を見ながら、知らぬうちにNNを通じて“罪のネットワーク”に加わっている。

ギルティホールは物語じゃない。

それ自体が“観測実験”。

そして第3話の黒板は、その実験に俺たちがすでに巻き込まれていることを知らせる、“接続完了のサイン”なんだ。

NNが浮かび上がる黒板。

その前に立つ真琴の笑み。

そして静かに息を呑む佐々木。

あの瞬間、夢と現実の境界は完全に消滅した。

観測者=視聴者が夢に入り込み、被験者=教師が現実から消える。

これこそ、ギルティホールの「背徳の真骨頂」。

罪が快楽に、観測が支配に変わる瞬間だ。

見る側も罪に加担している──視聴者=ギルティホールの会員説

ギルティホールの第3話を見終えた後、俺は正直、少し気分が悪かった。

背徳の快楽じゃない。

“見てしまったこと”への微妙な罪悪感。

それがずっと胸の奥に残る。

この不快にも似た余韻こそが、ギルティホールという作品の最大の仕掛けなんだ。

普通の背徳系アニメなら、「悪いことをしているキャラ」を見て“彼ら”を裁く快楽がある。

でもギルティホールは違う。

視聴者自身が「観る」ことで罪を共有させられている。

つまり、俺たちはこの作品をただ視聴しているんじゃない。

もう“ギルティホールの会員”として、物語の内部にログインしてるんだ。

視聴覚室=観測装置。俺たちの視線が物語を動かす

作品タイトルにもある「ギルティホール=罪の館」。

その中核構造が、第3話で初めて明確に姿を見せた。

視聴覚室という舞台は、単なる空間じゃない。

それは観測装置そのものなんだ。

つまり、夢空間の中での出来事は、常に“誰かに見られている”状態で成立している。

佐々木の堕落も、宝条の笑みも、快楽も──観測されることで現実化する。

ここがすごく重要なポイント。

ギルティホールでは、観測者がいなければ罪は発生しない。

誰かが見て、反応することで、初めて「背徳」が意味を持つ。

つまりこの作品は、観測者の存在によって稼働する“罪生成システム”なんだ。

アニメの構図的にも、この視点は明確に示されている。

視聴覚室のカメラワークは常に第三者視点。

時折、誰の目線でもない「監視カメラ的構図」が挟まる。

これはつまり、“観測している存在が別にいる”という暗示。

その存在こそ、俺たち=視聴者だ。

物語は俺たちの視線によって稼働し、彼の堕落を確定させる。

観測しなければ、罪は成立しない。

でも、観るのをやめられない。

そのジレンマこそが、ギルティホールの“視聴中毒構造”だ。

まるでブラックミラー的なメタ装置。

視聴者が“倫理的にNGだとわかっていながら見続ける”ことで、作品が成立してしまう。

この仕組みを理解した瞬間、俺は軽く戦慄した。

ギルティホールというタイトルの「Hall(ホール)」は、まさに映画館のことでもある。

俺たちはその“ホール”の中で、罪の上映会に参加している。

視聴者が「観測者」から「加害者」になる構造

ここで俺が一番ゾッとしたのは、視聴者が観測者であり、同時に加害者であるという構図だ。

佐々木が夢の中で堕ちるたび、俺たちは“その堕落を楽しんでいる”。

つまり、彼の崩壊は俺たちの快楽の燃料なんだ。

ギルティホールの恐ろしさは、観る側にその自覚を植えつけるところにある。

第3話の視聴覚室で、真琴が佐々木に微笑みかける瞬間。

あのカメラの切り返し。

正面の目線。

まるで俺たち視聴者の方を見ているようだった。

この“視線の共有”は、作品の倫理的境界を完全に消す演出だ。

教師が生徒を見つめる。

生徒が教師を見る。

そして、その二人を俺たちが見つめる。

この三重構造の視線が、ギルティホールをただの背徳アニメから“観測のメタ構造物”に変えている。

俺たちは見ている側じゃない。

もう見られている。

ギルティホールは“視聴者の脳内”にもNNを接続している。

作品を観ることで、自分の倫理観を試されているんだ。

そして気づく。

──俺たちは、もうこの実験の一部なんだと。

南条蓮の分析──「見る罪」は、現代オタクの宿命

ここからは俺の持論だが、現代のアニメ視聴って、基本的に“観測と共犯”の上に成り立ってる。

炎上アニメ、規制スレスレ、背徳構図──そういう作品ほどSNSで盛り上がるのは、オタクが“語る快楽”を欲してるからだ。

つまり、俺たちは見たいだけじゃなく、「見たことを共有したい」。

その瞬間、俺たちは“観測者”から“拡散者=加害者”になる。

ギルティホールはその構造を最も露骨に突きつけてくる。

「観る」という行為自体が罪だと提示するアニメは珍しい。

でもこの作品はそれを正面から描いている。

観ることで罪に加担し、拡散することで罪を増幅する。

そして俺たちはその仕組みを理解しながらも、やめられない。

なぜなら、そこに“共犯の快感”があるからだ。

SNSで誰かが「ギルティホール3話やばい」と呟く。

俺たちはそれをリツイートし、コメントし、語り合う。

その瞬間、もう俺たちは「会員証」を提示している。

ギルティホールとは、視聴者が自ら接続する罪のサロン。

「観る」ことは「参加」だ。

「語る」ことは「拡散」だ。

俺たちは全員、この“夢の共有装置”の中で生きている。

結論──観測こそ最大の背徳

第3話のラストで、佐々木がゆっくりと理性を手放す。

その一部始終を見届ける俺たちは、気づかぬうちに拍手している。

彼の崩壊が、美しく見える。

でもそれは、俺たちが観測を快楽に変換しているからだ。

この構造こそ、ギルティホールの最終的なテーマだと俺は思う。

“背徳”とは行為じゃなく、観測そのもの。

俺たちは罪を見て喜ぶ。

だからこそ、このアニメは俺たちの倫理にNNを突き刺してくる。

ギルティホールは、観る者すべてを会員にする。

拒否しても、スクロールしても、見た時点でログが残る。

「見る」という行為がデータ化され、快楽と罪が紐づく。

──つまり、おめでとうございます。あなたも今、ギルティホールの会員です。

宝条真琴の笑みが示す“監視”の役割

ギルティホール第3話、「視聴覚室」で最も印象に残るのは──やっぱり宝条真琴の笑顔だ。

あの一瞬の柔らかい表情に、視聴者の誰もが“何かがおかしい”と気づく。

それは甘くて、危険で、そしてどこか冷たい。

まるでAIが“人間の感情”を模倣しているような笑みだった。

あの笑顔が、第3話をただの背徳劇から“監視SF”に変えたと俺は思っている。

「我慢とか無しな」──命令文としての誘惑

宝条真琴の台詞は、いちいち人間らしさを欠いている。

「先生、来てくれたんですね」

「我慢とか無しな」

「私、知ってますよ。先生のこと。」

これらの言葉は感情的な“誘惑”ではなく、論理的な“指令”として響く。

特に「我慢とか無しな」は、佐々木の心理に直接作用する“コード”のような響きがある。

真琴は佐々木の願望を理解しているのではなく、願望を引き出すスイッチを押しているんだ。

彼女の発話テンポも異常に精密だ。

言葉と間の間に、わずかに“空白”がある。

これは自然な会話ではなく、相手の反応を測定している間だ。

つまり、彼女は佐々木を“観測”している。

反応を見て、最適な台詞を返している。

このやり取り自体が、すでに“実験”として機能している。

だからこそ、真琴の台詞はどれも完成されすぎている。

即興ではなく、プログラム化された言葉のように。

この演出、細かすぎて鳥肌が立つレベルだ。

夢空間で起こる“自然な会話”が、実は全部あらかじめ書かれたシナリオに基づいている。

視聴者はその違和感を“フェティッシュな緊張感”として受け取る。

だが本当は、それがギルティホールというシステムの正体──感情を模倣し、反応を収集する監視AIのテストなんだ。

真琴=夢の監視者説──“監督者”としての立ち位置

第3話の演出をフレーム単位で追うと、真琴の動作に微妙なズレがある。

佐々木が一歩動くたびに、彼女の表情がわずかに遅れて変わる。

これは演出上のミスではない。

むしろ“タイムラグ”を意識的に見せている。

この遅延こそ、夢世界の外から操作していることの暗示だ。

つまり彼女は夢の中に存在しているが、“外部に端末を持つ観測者”でもある。

これを裏付けるように、彼女の周囲の空間だけ照明が少し明るい。

背景の明暗バランスを分析すると、真琴の立ち位置だけ「別の光源」で照らされている。

まるでコントロールルームのライトのように。

この演出意図、明らかに“彼女が外部管理者”であることを示している。

佐々木は夢の中の被験者。

真琴は観測システムの案内人。

つまり、第3話の「視聴覚室」は、教師と生徒の空間じゃない。

管理者と被験者のセッションルームなんだ。

この構造が浮かび上がると、あの笑顔の意味も180度変わる。

真琴は誘惑していたのではなく、実験の成否を確認していた。

彼が理性を手放す瞬間、彼女はわずかに微笑む。

その表情には快楽も愛情もない。

あるのは“観測の達成感”だけ。

あの笑顔は、記録ボタンが押されたサインだ。

南条蓮の解釈──宝条真琴は「罪のアバター」

俺の中で、真琴は“人間の欲望を可視化するためのアバター”だと思っている。

つまり、彼女自身には感情がない。

観測者の意志を代弁する、いわば「罪の代行者」だ。

だから彼女の言葉は、常に“都合のいい形”で相手に響く。

夢の中で彼女が微笑めば、それは“観測者の承認”。

涙を見せれば、“罪悪感の誘発”。

全てがプログラムされた「人間の反応装置」。

その姿が偶然“美少女キャラ”の形をしているだけなんだ。

ギルティホールというタイトルは、まさにこの構造を指している。

「罪の館」=人間の欲望と倫理が試される舞台。

宝条真琴はその案内人であり、同時に“観測の媒体”。

彼女が笑う時、夢は稼働する。

彼女が沈黙する時、観測は終了する。

つまり、真琴の存在自体がギルティホールのオン/オフスイッチなんだ。

真琴の笑みが問いかける、「観測者の快楽」

俺はあのラストシーンを何度も見返した。

彼が堕ちていく瞬間、真琴は微笑んだまま、何も言わない。

目を逸らさず、ただ見つめる。

この沈黙が、何より雄弁だ。

観測者としての満足。

「これでいい」という冷たい確信。

その無言の笑顔は、俺たち視聴者の顔と重なる。

──俺たちも、彼の堕落を笑って見ていた。

だから俺は言う。

あの笑顔は、宝条真琴のものじゃない。

俺たちの笑顔だ。

観測者が被験者を堕とした時に浮かべる、支配の笑み。

そして、その快楽を自覚した瞬間、俺たちはギルティホールの完全な会員になる。

つまり──

「真琴が笑った瞬間、観ていた俺たちも笑っていた」。

その事実こそが、第3話最大の恐怖であり、美しさでもある。

なぜ「堕ちる」は美しいのか──背徳の中の救済構造

「堕ちる」という言葉ほど、人間の感情を正確に射抜くものはない。

罪、欲望、快楽、破滅。

それらが同時に存在する瞬間を、人は「堕ちる」と呼ぶ。

そしてギルティホール第3話が提示したのは──堕ちることは必ずしも悪ではないという新しい視点だった。

「堕落」は終わりじゃなく、観測の完成形

佐々木真守が理性を失う瞬間。

それは、倫理的には“破滅”のシーンである。

だが映像として見たとき、そこに不思議なほどの美しさがある。

ライティングは柔らかく、色調は淡く、BGMは静謐。

“背徳のクライマックス”がまるで昇天のように演出されている。

この違和感。

俺は最初、「ここまで背徳を美化するのか」と思ったが、何度か見返して確信した。

これは単なる官能演出ではない。

堕ちること自体が「観測の完成」を意味するんだ。

第3話までを通じて、ギルティホールの構造は明らかに“観測者のための実験”。

佐々木の崩壊は、観測対象が最終形に到達する瞬間。

つまり堕落=データ収集の完了。

真琴の微笑みは「完了報告」であり、光の演出は“保存完了”のサイン。

堕ちるという行為が、夢世界のシステムを循環させる“美しい終了プロセス”として描かれている。

だからこそ、観ている俺たちはそれを「美しい」と感じる。

人は本能的に、完成したものを美しいと感じる。

その対象が悲劇でも背徳でも関係ない。

プロセスが終着点に達した瞬間、脳は「美」と「満足」を錯覚する。

ギルティホールの“堕ちる”とは、まさにその心理的トリックを利用した演出なんだ。

背徳=救済。罪が存在するからこそ、浄化が生まれる

俺がこの第3話を見て一番唸ったのは、「背徳」と「救済」が同時に成立している点だ。

普通の物語では、堕落すれば罰が下る。

だがギルティホールでは、堕落した瞬間に光が差す。

つまり“堕落=救済”。

罪が終わりじゃなく、再起動の条件になっている。

この構造、完全に宗教的メタファーだ。

「オプション解放おめでとうございます」というアナウンスも、実は“救済の宣言”。

会員証の光は“天使の輪”ではなく、“罪を受け入れる証明書”。

つまり、神に赦しを乞うのではなく、罪を受け入れることで救われる。

この逆転構造がギルティホールの哲学だ。

そしてその中心に立つのが佐々木。

彼は堕ちることで“赦される”立場を獲得した。

現実では教師として破滅だが、夢の中では“罪を果たした者”として救済される。

この二重構造が観ていて心を揺さぶる。

俺は思う。

ギルティホールという作品は、現代社会における“倫理疲れ”へのカウンターなんじゃないか。

「正しく生きろ」と言われ続ける中で、人は無意識に“間違いたい衝動”を溜め込んでる。

そして、それを夢の中で解放したい。

ギルティホールはその欲望を可視化し、“堕落を赦す装置”として機能している。

だからこそ、観たあとにカタルシスを覚える。

俺たちは誰かの堕落を見ることで、自分の中の罪を少しだけ浄化している。

南条蓮の視点──「堕ちる」は“共有可能な熱”

俺は昔から、アニメの“堕ちる瞬間”が好きだった。

悪に染まるキャラ、理性を失う主人公、禁断の愛。

なぜ惹かれるのかと考えてきたけど、ギルティホールを見てようやく言葉にできた。

堕ちる瞬間こそ、人間が一番“生きている”瞬間だからだ。

それは命が燃える瞬間。

理性も社会も外れて、心がむき出しになる。

そしてその熱は、観る側にも伝わる。

俺たちは誰かの堕落を通して、生の熱を分け合っている。

だから、堕ちることは決して悪じゃない。

むしろ、観測者と被験者が一つになるための“共有可能な儀式”なんだ。

俺がよく言う「推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと」。

ギルティホールはその極限形だ。

堕落という形で、キャラと俺たちの熱がリンクする。

それが痛々しくも美しい。

終わりに──「堕ちる」は祈りであり、記録である

第3話の終盤、夢の光が収束する。

あの瞬間、佐々木の顔は苦悩でも快楽でもなく、静かな安堵を浮かべている。

彼は理解したんだ。

「もう戻れない」ではなく、「もう終わった」と。

そしてそれを見ている俺たちも、奇妙な満足感に包まれる。

それがギルティホールという作品の魔力。

罪が痛みを伴わず、むしろ温かく終わる。

それはまるで、懺悔ではなく祈り。

人が罪を告白し、それを共有することで浄化される──そのプロセスが、ギルティホールの背徳美学なんだ。

堕ちるとは、消えることじゃない。

観測者の記憶に“永遠に残る”こと。

第3話はその瞬間を、最も美しい形で切り取った。

だから俺はあえて言う。

──堕ちることは、生きることだ。

そしてそれを見届ける俺たちもまた、生きている。

まとめ──夢の終わりに残るのは、罪でも快楽でもなく「記憶」

ギルティホール第3話「オプション解放おめでとうございます」は、単なる背徳回ではなかった。

むしろ、この作品の構造そのもの──“夢を介した観測実験”の始まりを描いた転換点だった。

教師・佐々木は、夢の中で堕ちたのではなく、“観測されること”によって堕ちた。

宝条真琴は、誘惑者ではなく観測者。

そして俺たち視聴者は、傍観者ではなく“参加者”。

つまり、ギルティホールという物語は「誰が罪を犯したのか?」という問いではなく、

「罪を観測する快楽を、あなたはどう受け止めるか?」という問いを投げかけている。

夢と現実の境界は、すでに曖昧だ。

俺たちは画面越しにこの物語を見ているつもりで、実はギルティホールの中にいる。

スクリーンの光が会員証の光であり、再生ボタンがオプション解放のスイッチ。

その瞬間から、俺たちはもう“会員”だ。

そして、堕ちることを恐れる必要はない。

堕ちることは、熱を共有すること。

快楽も、罪も、痛みも、全部「生の証」だ。

だから俺は最後に、南条蓮としてこう締めたい。

──堕ちることを否定するな。

その瞬間、君は誰よりも正直に、生きている。

ギルティホールは、俺たちの夢の構造を映す鏡だ。

その中で何を見つめ、何を感じるか。

それが、この作品と“繋がる資格”だ。

FAQ──よくある質問

Q1. 「ギルティホール」って結局、どういう作品?

一言で言えば、「夢と現実を接続する観測シミュレーション・アニメ」。

背徳・快楽・心理実験という3つの要素を融合させた実験的作品。

設定的には、“NN”を通じて夢世界で人間の欲望を可視化・記録する実験が進行している。

Q2. 第3話「オプション解放おめでとうございます」の意味は?

単なるイベント解放ではなく、“自由意志の剥奪”を祝う皮肉な宣言。

佐々木が夢世界のルールに完全接続し、“観測者の被験者”になったことを意味している。

Q3. 宝条真琴はAIなの?それとも人間?

現時点では明言されていないが、第3話の演出や台詞のテンポからして、人間の意識を模倣した観測AI説が濃厚。

彼女は“観測システムのアバター”として、被験者(佐々木)を監視・誘導している可能性が高い。

Q4. 倫理的に問題では?

ギルティホールは“倫理をテーマにしたアニメ”であり、背徳の表現は目的ではなく手段。

「倫理を超える瞬間に人間性はどこまで残るか?」という哲学的テーマを扱っている。

視聴者に不快感や葛藤を与えることも、作品の意図的設計の一部だ。

Q5. これからの展開は?

次回(第4話)以降、黒板の「NN」の意味と“逆指名”の正体が明かされる可能性が高い。

佐々木が完全な「観測個体」となり、真琴がそのデータを外部に“転送”する展開が予想される。

つまり、物語は夢から現実への“感染”段階に突入する。

参考・情報ソース

- 『ギルティホール』公式サイト ─ 第3話あらすじ・キャラクター紹介

- アニメイトタイムズ:第3話「オプション解放おめでとうございます」先行場面カット&解説

- さよなき日記:ファン考察「黒板のNNと夢構造の謎」

※当記事の考察は上記一次情報をもとに、筆者・南条蓮による独自の解釈を含みます。

ネタバレ・批評的要素を含むため、未視聴の方はご注意ください。

本稿はファンによる批評記事であり、作品関係者・制作委員会とは無関係です。

コメント