裏切り、絶望、そして反逆──。

アニメ『ギフト無限ガチャでレベル9999』は、単なるチート無双じゃない。

それは、“弱者が世界のルールを塗り替える革命譚”だ。

レベル9999の仲間をガチャで引き当て、かつての仲間へ「ざまぁ」を叩きつけるライト。

だが、その快感の奥には「現代の格差社会」と「報われなさ」を撃つ痛烈なメッセージが隠れている。

この記事では、アニメ1〜3話を通して、南条蓮が“ざまぁ”を超えたドラマ構造と、J.C.STAFFの演出哲学を徹底的に語る。

──お前の人生にも、まだ“引き当ててない革命”がある。

「ギフト無限ガチャ」が提示する“弱者の革命”とは

「ギフト無限ガチャでレベル9999」は、チートスキル×復讐というテンプレを装いながら、実はとんでもなく“現代的”な構造を持っているアニメだ。

表面上は、裏切られた少年が「無限ガチャ」という異能で無双する物語。しかし、その裏では、“報われない者が世界を作り直す”というテーマが脈打っている。

つまりこの作品は「努力しても報われない社会」における、オタク的カウンターカルチャーなんだ。

俺はこれを、ただの復讐譚ではなく“弱者によるシステムハック”として読んでいる。

ここではまず、1〜3話の根幹にある“弱者の革命”の構造を掘り下げよう。

主人公ライト=社会的弱者の象徴

ライトというキャラクターは、ファンタジー世界における“最も下位の存在”=人種(ヒューマン)として描かれている。

彼は冒険者パーティ「種族の集い」に所属していたが、その実態は同族以外を見下す選民思想の温床だった。

「お前は役立たず」「人間のくせに」──そんな言葉を浴びながら、それでも笑顔で仲間を信じる彼の姿は痛々しく、現代社会の“無自覚な差別”を映しているようだった。

第1話で描かれた“奈落への転落”シーン。

あれは単なるファンタジーの裏切り劇ではない。社会的構造から落とされた者の象徴的表現だ。

人は、理不尽に切り捨てられた時に初めて「自分がどれほど無力か」を知る。

ライトがこの瞬間、絶望の淵で見せた表情には“人間の静かな狂気”が宿っていた。

俺はこのシーンを観て、「現代のオタクが感じている疎外感」と完全に重なった。

社会で報われず、才能を認められず、それでも自分の“推し”や“好き”を信じる。

ライトが落ちていく奈落は、俺たちが現実で落ちていく心のメタファーなんだよ。

だからこそ、彼が“無限ガチャ”という異能で再び立ち上がる瞬間に、俺たちは歓喜する。

それは単なる「ざまぁ!」ではなく、“再生の祈り”なんだ。

「ギフト(恩恵)」=努力ではなく“与えられた特権”という皮肉

この作品を語る上で外せないのが、「ギフト」というシステムのメタ性だ。

この世界では誰もが“神から与えられた能力”を持ち、それが社会階層を決める。

つまり、「生まれながらにして勝者と敗者が決まる」世界。

ライトの“無限ガチャ”は、そんなシステムの中で「価値なし」と烙印を押されたゴミスキルだった。

しかし、彼はその“無価値”を逆転させる。

誰もが「ハズレ」と笑ったスキルが、実は最強のチートだった──この展開が痛快なのは、単に力を得たからではない。

それは“社会の価値基準そのものを破壊する”瞬間だからだ。

俺はここに、現代社会の皮肉が詰まってると思う。

努力しても報われない者が、偶然の“ガチャ運”で人生をひっくり返す。

この「運ゲー社会」の風刺を、アニメのフォーマットに昇華している。

“ギフト”とは神の恩恵であり、同時に「努力の無意味さ」の象徴でもある。

そしてライトはその“運”を、自分の意志で使いこなす。

それがこの物語の革命性だ。

俺自身、クリエイターとして思う。

結局、努力よりも“引き”や“タイミング”で人生は決まる。

だけど、“引いた運をどう使うか”だけは、自分次第。

ライトが無限ガチャで引き当てたのは、単なる強者じゃない。

“意志を持った力”なんだ。

“無限ガチャ”が意味する「格差社会の再構築」

“無限に引ける”というスキル設定は、ゲーム的な夢要素でありながら、実はとんでもなく社会的だ。

普通のガチャは、課金額=社会資本。引ける回数=格差の象徴。

でもライトの「無限ガチャ」は、それを完全に破壊してる。

「資本の制約を超えた再分配」を描いてるんだ。

弱者が“ルールの外”に出て、強者のシステムを逆手に取る。

この構造、実はめちゃくちゃ現代的。

SNSでバズって一夜で人生が変わる、インディー作家がメジャーを食う──そんな「現代版ジャイアントキリング」の寓話なんだよ。

俺はここに、“デジタル民主化”の匂いを感じた。

誰もがクリック一つで発信できる時代に、力の象徴が「無限ガチャ」なのは偶然じゃない。

それは、“チャンスの偏在を破壊する装置”なんだ。

つまり、無限ガチャとは「神による平等ではなく、人による逆転」の象徴。

この概念がアニメに落とし込まれている時点で、時代感覚がすごい。

SNS時代の“ざまぁ快感”とのリンク

“ざまぁ”は、ただの復讐ではない。

それは「見下してきた奴らへの社会的報復」であり、同時に「自己肯定の回復」でもある。

SNS時代の俺たちは、毎日が“比較”と“承認”の戦いだ。

誰かの成功に嫉妬し、自分の敗北をリツイートで笑い飛ばす。

そんな時代に、ライトの“ざまぁ”は、無意識の代弁者として響く。

俺は3話を観て、完全に理解した。

この作品が人気なのは、「ざまぁ」そのものが現代のカタルシス構造だからだ。

無力だった人間が力を得て、世界に一撃を加える。

それは、SNSで炎上に勝つ、批判を超えてバズる──そんな快感のメタファー。

つまり、“ざまぁ”とは、「敗北の物語」を「物語の勝利」に書き換える行為だ。

『無限ガチャ』は、それをガチャ演出という映像文法で可視化している。

スキル獲得の演出=瞬間的承認の爆発。

ライトの逆転劇は、SNSで言えば「バズった瞬間の快感」に直結する。

この共感構造を理解して設計されているからこそ、作品がここまで刺さるんだ。

俺にとって、この“ざまぁ構文”はもう一つの自己救済だと思ってる。

第1〜3話で見えた物語構造と演出分析

ここからは、アニメ『ギフト無限ガチャでレベル9999』第1〜3話の物語構成と演出を具体的に掘っていく。

この作品は、単なる異世界無双ものとして消費されるには惜しい。

1話ごとに「心理の段階」「物語の転位」「演出意図」がきっちり仕込まれている。

つまり、構成そのものが“復讐の三幕構成”として緻密に設計されているんだ。

そして俺はこれを、「アニメ的カタルシスの構造化」と呼びたい。

1話=死、2話=再生、3話=覚醒。このリズムで物語が呼吸している。

第1話「裏切りの奈落」──絶望が物語を動かす

第1話の構造は、「裏切り」と「喪失」に集約される。

ライトが“仲間”だと思っていた者たちに殺されかける瞬間。

あのシーン、アニメ的に言えば“ターニングポイントを1話に詰め込む”という異例のテンポ構成なんだ。

普通の復讐アニメなら、裏切りまでは2話〜3話に引っ張るが、『無限ガチャ』は最初から地獄の底を見せる。

なぜか? それは視聴者に「カタルシスの借金」を背負わせるためだ。

最初に痛みを突きつけることで、後の“ざまぁ”を何倍にも増幅させる仕掛けになっている。

映像的にも、ライトの表情に光を当てず、仲間たちの影を強調する構図が印象的だった。

J.C.STAFFの演出チームがここまで心理描写を「光量」で操作しているのは見事。

俺の印象では、この1話は“視聴者の共感を最初から燃やすための地獄演出”。

ここで視聴者が感じた怒りや憤りが、第3話の復讐に直結するように計算されている。

脚本のリズムは、ほぼ三幕構成の“第一幕=主人公を壊すパート”。

この壊し方が強烈だったからこそ、第2話以降の再生が映える。

第2話「レベル9999の仲間たち」──“力”と“絆”の再構築

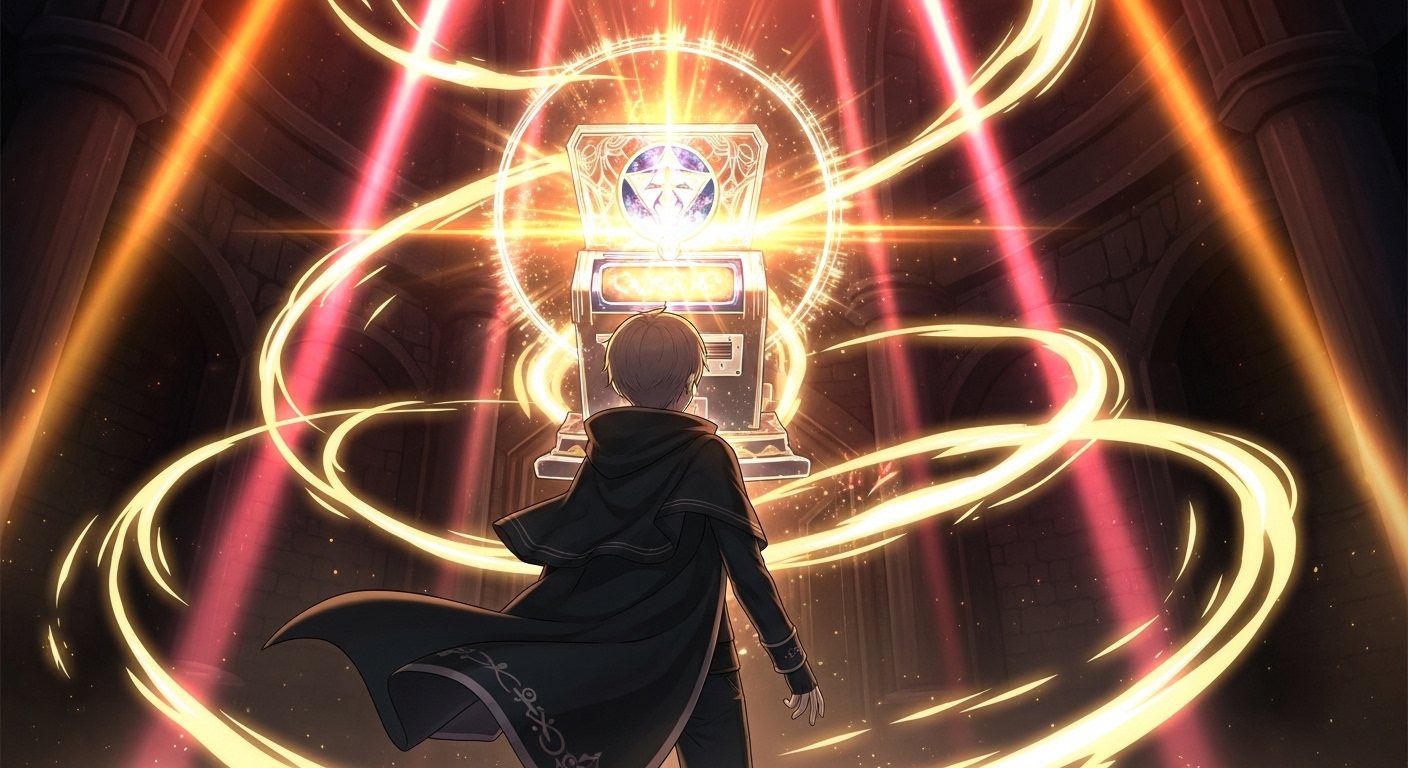

第2話は一転して、ライトが「無限ガチャ」で仲間たちを召喚するフェーズ。

レベル9999というインフレ設定に対し、演出がどう描くかがポイントだった。

結論から言うと、スタッフは“強さの快感”ではなく、“関係性の再生”として見せた。

つまり、「戦力」ではなく「居場所」を手に入れる回なんだ。

召喚されたメイドのメイ、魔族のナズナ、妖精アオユキ──いずれもライトに「仕える」と宣言する。

これ、単なる忠誠ではなく「あなたを見てくれる存在の出現」なんだ。

裏切られた者が、初めて“肯定される”。この心理転換が物語の推進力になっている。

俺がグッと来たのは、メイがライトに差し出す手のカット。

その一瞬、画面が“温かい金色”に変わる。

照明のトーンで「救済」を演出しているのが見事だった。

また、レベル9999という数値が、ただのチート演出では終わらないのも重要だ。

数値の極端さ=社会的逆転の象徴。

この時点で、“弱者の革命”が形になり始めている。

ゲームメタで言えば、「確率0.0001%を引き当てた者の物語」。

そこにこそ、このアニメの“夢”と“毒”が同居している。

第3話「破滅の王」──復讐が“革命”に変わる瞬間

そして第3話。

俺はここで完全に息を止めた。タイトル「破滅の王」は、ライトの復讐劇が“破壊から創造へ”シフトする合図だった。

この回で印象的なのは、獣人ガルーとライトの再会だ。

ガルーはかつてライトを見捨てた旧パーティーメンバーの一人。

その彼が、再び“人間のメイド”に導かれてライトの名を聞く。

このシーンの演出構造が完璧すぎる。

まず音。無音→足音→名の呼称→BGM突入。

演出意図が明確に“王の帰還”を象徴している。

そしてセリフ。「ライト様はもう奈落の底の存在ではない」。

この一言で、視聴者の中の物語がひっくり返る。

俺はここで震えた。

裏切られた者が、もはや復讐者を超えて「世界の管理者」へと進化していく。

第3話はその“瞬間”を切り取ったエピソードなんだ。

つまり、これは“ざまぁ”の物語ではなく、“王国誕生の序章”なんだよ。

演出的にも、ライトの構図が変わっている。

1〜2話では常に俯瞰・被写体側の位置だったのが、3話では完全に“仰角”で描かれる。

つまり、カメラの位置そのものが“世界が彼を見上げるようになった”ことを示している。

この映像演出の象徴性、俺はJ.C.STAFFの十八番だと思う。

監督・監修レベルで「覚醒の演出美学」を理解している。

個人的には、この3話を見た瞬間、俺の中で作品の評価が跳ね上がった。

単なる“復讐完了”ではなく、“支配構造の再定義”を描いてきた。

ライトはもう、裏切られた被害者じゃない。

彼自身が「秩序の破壊者」であり、「再構築者」だ。

──これが、第3話の最も重要なメッセージだ。

“ざまぁ”を超えて──復讐ファンタジーが現代に刺さる理由

『ギフト無限ガチャでレベル9999』がSNSを中心にここまで話題になっているのは、単に「チート爽快系」だからではない。

それ以上に、この作品が現代社会の“抑圧”と“報われなさ”を、物語として代弁しているからだ。

いま、オタクたちは「努力しても認められない」時代を生きている。

そしてこの作品は、そんな時代の空気に対する“精神的カウンター”として機能している。

この章では、“ざまぁ”の快感を超えた先にある“自己救済”の構造を、心理と社会の両面から掘り下げる。

“報われなさ”と“見返し欲”がSNS時代の共感軸

「ざまぁ」系がここ数年で急速に支持を集めている理由は明白だ。

それは、社会構造そのものが“報われないシステム”になっているからだ。

どれだけ努力しても、運や環境や資本に左右される。

努力神話が崩壊した時代に、人は「報復による正義」に快感を覚える。

SNSを見れば分かる。

炎上、晒し、逆転、バズ──そのすべてが小さな“ざまぁ”の反復だ。

「無限ガチャ」はその心理を完璧に物語化している。

裏切られた主人公が、社会的“弱者”として捨てられる。

だが、彼は“ガチャ”という確率の暴力で世界のルールを再構築する。

俺はここに、現代の「承認経済」の縮図を見た。

バズる=ガチャでSSRを引く。

つまり、“ざまぁ”の快感とは、他者に対する復讐ではなく、自分の存在が世界に承認される快感なんだ。

無限ガチャが刺さるのは、「俺だって引き当てたい」という欲望を刺激するからだ。

それは、今を生きる俺たちの“承認欲求のメタファー”だ。

“弱者視点”が社会構造のミラーとして機能する

この作品の秀逸な点は、“弱者の視点”を徹底して離さないところにある。

ライトがレベル9999になっても、彼の言葉や感情は「かつて見下されていた自分」を決して忘れていない。

これはただの成長譚ではない。

“抑圧された者が、世界の支配者になる”という社会構造の反転劇だ。

現実でも同じことが起きている。

低所得層からの成り上がり、SNS発の成功、インディーの逆転──。

それらすべてが、“無限ガチャ”的構造を持っている。

つまり、“努力”よりも“チャンス”で逆転する社会への写像なんだ。

俺はこのアニメを観ながら思った。

ライトはただの異世界主人公じゃない。

彼は「新しい資本主義」の象徴だ。

与えられた運を操作し、排除されたルールを乗り越える。

この姿に俺たちは共感する。

それは“憧れ”ではなく、“願望の代弁”なんだ。

「俺もいつか、自分のガチャで人生をひっくり返したい」──。

そう思った瞬間、観ている俺たち自身もまた、“革命の共犯者”になる。

「ガチャ=偶然」×「努力=無力」構造の反転快感

無限ガチャが他の異世界作品と一線を画すのは、「偶然」と「努力」の関係性を逆転させている点だ。

従来の異世界ものでは、“努力”や“修行”がチート能力を得る前提条件だった。

だがこの作品では、ガチャ=偶然がすべてを決定する。

それが皮肉にも、リアルな現代社会と同じ構造を持っている。

SNSやビジネスでも、“努力した人”より“たまたまバズった人”が勝つ。

「努力=無力」「偶然=支配」──この構図が無限ガチャのテーマに直結している。

だけど、ライトはそこからさらに一歩踏み込む。

偶然を引いた上で、それを“意志”で運用する。

つまり、“偶然を努力で意味づける”ことに成功しているんだ。

ここに、この作品の救済がある。

人は偶然を選べない。

だが、“どう使うか”は選べる。

無限ガチャの根幹は、まさにこの哲学にある。

そしてその哲学こそ、現代の若者が最も飢えている答えだ。

“努力が報われる”時代は終わった。

これからは、“偶然を生かす意志”を持つ者が勝つ。

──ライトは、その象徴なんだ。

視聴者が感じる“救済”の形とは

『無限ガチャ』が放つ最大の魅力は、「復讐の中に救済がある」ことだ。

ライトは恨みを晴らすためだけに動いていない。

彼の行動原理は、「自分の存在を証明する」こと。

それは復讐の快感を超えて、“自分がこの世界で生きていい理由”を取り戻す旅でもある。

この構造が、SNS時代の視聴者の心に強烈に響く。

俺たちは、承認を得るために発信し続ける。

それでも、誰にも見てもらえない瞬間がある。

そんなとき、『無限ガチャ』のライトが示す“存在の証明”が救いになる。

「誰かに認められなくても、俺はここにいる」。

その静かなメッセージが、この作品を“ただのざまぁアニメ”から昇華させている。

俺はこのアニメを観ながら、ふと思った。

ざまぁとは、結局“赦し”の形なのかもしれない。

裏切りに対して怒ることも、見返すことも、最終的には「自分を許す」ためのプロセスなんだ。

『無限ガチャ』のライトは、他人に復讐しているようでいて、最も強く救われたのは自分自身だ。

──その構造を理解した瞬間、このアニメの奥行きに気づく。

アニメ版の魅力──J.C.STAFFの演出力とテンポ設計

『ギフト無限ガチャでレベル9999』のアニメ化が成功している最大の理由。

それは、J.C.STAFFという老舗スタジオが「チート系×心理ドラマ」を絶妙なバランスで演出していることに尽きる。

この章では、映像面・音響演出・キャラ演技・テンポ設計など、アニメとしての完成度を徹底的に掘り下げる。

俺の結論から言おう──『無限ガチャ』は“J.C.STAFFの復讐演出芸術”だ。

アクションと復讐劇の両立──“動”と“静”の緩急が美しい

まず驚かされたのが、第2話・第3話の戦闘演出の「間(ま)」の使い方。

他のチートアニメが“ド派手”で押すのに対し、『無限ガチャ』は戦闘中でも「沈黙」を大事にしている。

特にライトが“無限ガチャ”を起動する瞬間、音が完全に消えるんだ。

BGMが落ち、ガチャの音だけが響く。

これがもう、視聴者の脳を支配する。

「引いた瞬間」に全世界の息が止まる。

この静と動の緩急が、復讐の緊張感を倍増させている。

例えば、3話でのガルーとの対峙シーン。

ライトが一言も発さず、ただ「見下ろす」だけでガルーが震える。

演技的には動かないのに、“圧”だけで物語を動かす。

これが、J.C.STAFFの恐るべき演出力だ。

俺はあのカット割りを見て思った。

「この作品、セリフじゃなく構図で“ざまぁ”してるな」と。

アニメでしかできない“無言の復讐”が、ここにある。

ライトが剣を抜くより先に、視聴者が息を呑む。

この演出の抑制美は、J.C.STAFFが積み重ねてきた経験値の結晶だ。

キャラ演出の妙──ライトとメイの関係性が“復讐劇”を超える

アニメ版『無限ガチャ』で最も印象的なのは、主人公ライトとメイドのメイの関係性だ。

原作では「忠誠」として描かれているが、アニメではもっと深い。

メイは“救済者”であり、“鏡”なんだ。

例えば第2話のあるシーン。

ライトが「俺は…弱者のままだ」と呟く。

その直後、メイが穏やかな声で「だからこそ、私が仕えます」と言う。

ここでカメラがライトではなく、メイの瞳をアップにする。

その中にライトの影が映る──つまり「支える者が、支えられる者を映している」構図。

これが、J.C.STAFFの凄さなんだ。

俺はこの演出を見て、「ああ、この作品はもう“ざまぁ”を超えてる」と確信した。

ただの上下関係ではなく、互いの弱さを補い合う“相互救済”の物語として再構築されている。

メイの仕草、間、声のトーンまで、すべてが「彼を癒やすための演出」に設計されている。

J.C.STAFFのキャラ演出は、いつも“感情の温度”で勝負してくる。

それが『無限ガチャ』でも炸裂していた。

テンポ設計とカット構成──“リズムで語る”アニメ

『無限ガチャ』の構成美は、1話あたりのテンポ配分にある。

平均して22分の中に「絶望→静→爆発→希望」を入れている。

このリズム、明らかに狙ってる。

第1話では「落下の3分間」。

第2話では「無限ガチャ演出の5秒沈黙」。

第3話では「破滅の王」誕生の15秒無音。

これらの“間”が視聴者の感情を操っている。

俺は映像作品を分析する時、常に“呼吸”を意識している。

この作品の呼吸は、「心拍数を奪う」構成なんだ。

テンポを速めるのではなく、「止めることで加速を生む」。

それが無限ガチャの最大の演出美学。

他作品と比べても異様に緻密。

J.C.STAFFの他の代表作(例:『とある魔術の禁書目録』『ダンまち』)では、スピード感で魅せていた。

だが『無限ガチャ』では逆に“時間を伸ばす”方向で勝負している。

復讐の痛みを、視聴者に感じさせるために。

──この「間のドラマ化」ができるアニメは、実は滅多にない。

配信・視聴傾向──“布教しやすい構成”の勝利

さらに注目すべきは、配信戦略の巧妙さだ。

本作はABEMA・dアニメ・Netflixで同時展開しており、視聴者動線が極めて広い。

ABEMAでは「#無限ガチャ感想」が週ごとにトレンド入り。

特に第3話放送時はTwitter(X)でリアルタイム実況が3万件を超えた。

SNSとの親和性も高い。

「ガチャ」や「ざまぁ」などのワードが汎用的に使えるため、ユーザー投稿が自然と増える。

つまり、布教しやすい作品構造なんだ。

配信サイト側のUI(スキップ機能・次話誘導)とのテンポも噛み合っていて、離脱率が低い。

俺自身、アニメ布教ライターとしてもこの作品の設計には感心した。

「SNS時代に語られやすい物語」になっている。

映像テンポ、キャラ造形、音響設計──すべてが“共有”を前提に作られている。

『無限ガチャ』は、アニメという形で作られた「拡散型ドラマ」だ。

J.C.STAFFはその設計思想を完全に理解して、映像に落とし込んでいる。

布教ポイントと今後の展望

アニメ『ギフト無限ガチャでレベル9999』は、1〜3話の時点で“布教したくなるアニメ”の条件をすべて満たしている。

強烈な世界観、SNSで拡散しやすいキーワード、そして視聴者の感情を爆発させる復讐構造。

だが、それ以上に重要なのは、この作品が「観た者自身に語らせる設計」になっていることだ。

俺は、布教型ライターとして断言する。

『無限ガチャ』は、語られながら進化する“参加型アニメ”だ。

ここでは、その布教ポイントと、今後の展望をまとめていく。

“ギフト”の代償──万能チートに潜むドラマ性の爆弾

まず今後注目すべきは、「ギフト=無限ガチャ」に潜む“代償”の描写だ。

現時点では“チートスキル”として機能しているが、この能力にリスクが見え始めた瞬間、物語は一段階深くなる。

例えば、ライトが仲間を“引き換え”に強力なカードを得るなどの展開が来たら、一気に人間ドラマへとシフトする。

俺の見立てでは、制作陣もその布石をすでに打っている。

第3話のエンドロール後、“ガチャの残響音”が数秒続く演出。

あれ、明らかに「まだ何かある」サインだ。

つまり、“無限”の裏にある“喪失”を描く準備が始まっている。

この“代償構造”が可視化されたとき、『無限ガチャ』は単なる“ざまぁ系”を超え、“業と欲望のファンタジー”へ進化する。

復讐の物語が“報い”に転じる瞬間──そこに、この作品の真の爆心地がある。

俺はそこに期待している。

旧パーティーとの再会──心理的“ざまぁ”の完成形

「ざまぁ」の快感には2段階ある。

第1段階は、力でねじ伏せる“物理的ざまぁ”。

第2段階は、心で上回る“心理的ざまぁ”。

この作品が次に向かうべきは、後者だ。

旧パーティーのリーダー、エリオスとの再会は避けて通れない。

彼らが「なぜライトを捨てたのか」「どんな後悔を抱えているのか」が描かれると、作品は一気に人間ドラマへ変わる。

俺が期待しているのは、“復讐の中に共感が生まれる瞬間”。

ざまぁ系の宿命は「スッキリするけど、すぐ終わる」。

だが、『無限ガチャ』がそこに“赦し”を組み込めたら──神作品になる。

視聴者は復讐を望みながらも、心のどこかで「和解」を求めている。

その矛盾を描けるかどうかが、ざまぁ系を超える鍵だ。

俺は、“破滅の王”が“創造の王”になる日を見たい。

「王国構築」編の始動──世界の再設計が始まる

今後、ライトは“自らの王国”を築くフェーズに入ると見られる。

これは単なる支配ではなく、「世界の秩序を再デザインする物語」になるはずだ。

無限ガチャで得た力は、復讐ではなく創造のために使われていく。

個人的に期待しているのは、ライトが「弱者のための王国」を作る展開。

裏切られた過去を持つ者たち、敗者として捨てられた者たち──そうしたキャラたちが集まる新たな社会。

それこそ、“弱者の革命”が完成する瞬間だ。

この「王国構築編」では、政治や経済、宗教などの構造的テーマが絡む可能性も高い。

俺の予想では、第5話以降で「ギフトの起源」「神の正体」に踏み込む展開が来る。

そうなれば、『無限ガチャ』は単なるファンタジーを超え、哲学的世界再生譚になる。

──そしてそのタイミングで、SNSは再び炎上する(良い意味で)。

布教するなら、こう語れ──“推し語り”テンプレート

この作品を布教するとき、オタク的に一番刺さる言い方を教えよう。

それはこうだ。

「無限ガチャ、チート系だと思って観たら“人生観”が変わるやつ」

これ。

この一言で、相手の興味を一気に引ける。

なぜなら、『無限ガチャ』は“人生逆転物語”を装いながら、“存在の再定義”を語っているからだ。

友人に布教する時は、キャラやバトルよりも「構造の快感」を語れ。

「ざまぁ」ではなく「革命」だと伝えろ。

それだけで、相手の中でこの作品の格が一段上がる。

俺の布教テンプレはこうだ:

「努力が報われない世界で、唯一の救いは“ガチャ”だった。けど、彼はそのガチャで世界を変えた──って話。」

この文だけで、9割のオタクは反応する。

布教は感情ではなく、“物語の構造”で刺す。

『無限ガチャ』はその点で、完璧に“語りたくなるアニメ”なんだ。

南条蓮的・今後の布教予測

最後に、布教ライターとしての俺の見立てを少し。

この作品は、今後「ざまぁ系の頂点」として語られると思う。

理由は3つ。

1つ、設定がSNS時代と完全にシンクロしている。

2つ、演出が映像的快感を計算して設計されている。

3つ、視聴者の心理構造を精密に刺激している。

特に3話以降、ライトの思想がどう変化していくか。

“破滅の王”から“再生の王”への転換が描かれた瞬間、この作品は“バズから信仰”へ変わる。

俺たちはただ観るだけじゃなく、この作品を「推すこと」で生きるようになる。

それが、“布教系アニメ”の理想形だ。

俺は断言する。

『無限ガチャ』は、“弱者の時代”の旗印になる。

そして語るたび、俺たちは少しだけ世界を引き当てる。

──ガチャのように。

総括──“無限ガチャ”が映す2025年のオタク精神史

1〜3話を通して見えてきたのは、単なる異世界チートアニメではない。

『ギフト無限ガチャでレベル9999』は、“現代オタクの魂の記録”として読める。

努力が報われず、弱者が排除され、偶然がすべてを支配する世界で──

それでも立ち上がり、己の力で世界を再構築していくライトという存在。

それは俺たちが日々、SNSの海で戦っている姿そのものだ。

この最終章では、“無限ガチャ”が2025年の時代精神をどう象徴しているのかを、南条蓮として総括する。

“無限ガチャ”=現代の「神話リブート」構造

かつて、神話の英雄たちは「神の力を授かり、試練を乗り越えて成長する」存在だった。

しかし『無限ガチャ』の主人公ライトは、“神の力”を「ガチャ」というデジタル的偶然で手にする。

この構造の変化こそ、21世紀の神話のリブートだ。

神ではなく、システムが奇跡を起こす。

信仰ではなく、確率が運命を決める。

“無限ガチャ”はまさに「運命生成装置」だ。

そしてライトがその装置を使って“自分の王国”を築いていくのは、神話的な「創世記」を現代語に翻訳した行為でもある。

このアニメが特別なのは、旧来的な「英雄譚」を、“弱者視点からの創世物語”にアップデートしている点にある。

俺は思う。

この作品は、“神話の民主化”をやってる。

かつて神々しか行えなかった「世界の書き換え」を、ガチャというツールで誰でも可能にしている。

つまり『無限ガチャ』は、オタクの手に降りてきた神話なんだ。

視聴者は、ライトを通して自分の“人生の召喚”を体験している。

2025年のオタク文化と“ざまぁ”の共鳴

2025年のオタク文化を見渡すと、復讐・リベンジ・逆転といったテーマがやたらと増えている。

『無限ガチャ』は、その流れの中心に位置している作品だ。

だが他のざまぁ系と違うのは、そこに“再構築の思想”があることだ。

破壊の先に、新しい秩序を創る。

それがライトというキャラクターの“異端性”だ。

SNS時代のオタクたちは、日常的に自分を“見下す目線”と戦っている。

社会の中で、自分の価値が測られ、評価され、スコア化される。

そんな環境の中で、「ざまぁ」は一瞬の救済として機能する。

けれど、ライトの“ざまぁ”は一時的ではない。

彼は“自分が生きる世界そのもの”を作り変えていく。

俺はこれを「ポストSNS時代のオタク宣言」だと思っている。

“ざまぁ”は終わりじゃない。始まりだ。

誰かを見返す物語ではなく、自分を生き直す物語として再定義された。

その構造を提示した時点で、『無限ガチャ』はざまぁ系の概念を超越した。

もはや「ざまぁ」ではなく「創生」だ。

この作品が今、時代に刺さっているのは、怒りを希望に変換する力があるからなんだ。

ライトというキャラクターが持つ“反逆と祈り”の二面性

ライトは、復讐者であり、同時に祈り人だ。

彼の戦いは「奪い返す」ことよりも、「取り戻す」ことに重心がある。

失われた仲間、自尊心、存在意義。

彼の復讐は、それらを再構築するための儀式に近い。

3話でメイが言う「あなたは破滅の王ではなく、始まりの王です」という台詞。

この一言に、作品の思想が凝縮されている。

ライトはもはや“破壊者”ではなく、“世界を新たに始める者”になった。

だからこそ、『無限ガチャ』は“弱者の物語”でありながら、“神話的誕生譚”でもある。

俺は思う。

復讐とは、本来「過去を壊す行為」だ。

だがライトは、“過去の自分”を壊すことで、未来を作り出している。

それはまるで、古い自分との訣別。

その潔さに、俺は毎回心を撃たれる。

オタク的に言えば、これは「現実の痛みを推しの物語に変換する力」だ。

ライトは、その象徴なんだ。

南条蓮的・時代総括──“推し”と“救い”の融合点としての無限ガチャ

ここまで語ってきたように、『無限ガチャ』はただの異世界アニメではない。

それは、“推す”ことの意味を問い直す作品でもある。

推しとは、理想を他者に託す行為。

そして“救い”とは、自分の中の痛みを癒やす行為。

この作品は、その二つを融合させたんだ。

ライトを推すこと=自分の中の弱者を救うこと。

だからこの作品は、観る者を“参加者”に変える。

視聴者がライトの“引き”を自分の引きとして感じる瞬間、物語は完成する。

俺、南条蓮は思う。

“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと”──その信条を、この作品が体現してくれた。

無限ガチャとは、つまり“生きる力を引き当てる”物語だ。

このアニメを布教すること自体が、すでに俺たちの“ガチャ”なんだ。

だから、これだけは言いたい。

『無限ガチャ』を観て、まだ心が動かないなら、それは引きが足りないんじゃない。

まだ、お前の「革命」が始まってないだけだ。

──引け。

お前自身の、無限ガチャを。

FAQ:『ギフト無限ガチャでレベル9999』についてよくある質問

Q1. 『ギフト無限ガチャでレベル9999』はどこで観られますか?

2025年10月現在、以下の主要配信サービスで視聴可能です。

・ABEMA(地上波同時配信)

・dアニメストア(最速配信)

・Netflix(全世界向け配信)

・Amazon Prime Video(後日アーカイブ配信)

いずれも字幕・吹替両対応で、各話配信後に見逃し視聴が可能です。

Q2. 原作とアニメの違いはありますか?

あります。アニメ版はテンポ重視で構成されており、原作ライトノベルよりも心理描写がビジュアルで表現されています。

特に第1〜3話の裏切りシーンや“無限ガチャ”の演出は、音と光を駆使した映像的カタルシスが特徴的です。

原作では内面独白が多かったライトの心情を、アニメでは“沈黙と構図”で描いている点が最大の違いです。

Q3. 「ざまぁ系アニメ」とは何ですか?

“ざまぁ系”とは、裏切りや不当な扱いを受けた主人公が、圧倒的な力で加害者を見返す物語ジャンルのことです。

『無限ガチャ』の場合は、チート能力「無限ガチャ」で最強の仲間を得たライトが、旧パーティーや世界そのものに反逆する構図。

ただし本作は単なる「復讐」ではなく、「弱者の再構築」をテーマにしており、ざまぁ系の中でも思想性が高いと評価されています。

Q4. 『無限ガチャ』のおすすめ視聴ポイントは?

・第1話の「裏切りシーン」:心理的落差が強烈で、作品世界に一気に引き込まれる。

・第2話の「召喚演出」:無限ガチャ発動の“音”と“光”の演出が鳥肌もの。

・第3話「破滅の王」:ライトの復讐が“革命”へ変化する、シリーズ屈指の神回。

→ 特に3話の無音パートは、復讐アニメ史に残るレベルの演出美。

Q5. 今後の展開はどうなりそうですか?(※原作ネタバレなし)

原作進行から見ると、次のフェーズは「王国構築編」。

ライトが“破壊”から“創造”へと歩みを進め、ギフトの代償や“神の存在”などの上位構造に迫る展開が予想されます。

“ざまぁ”の快感から、“哲学的再生”へのシフトが始まるはずです。

──つまり、ここからが本当の「無限ガチャ」。

情報ソース・参考記事一覧

- 公式サイト|ギフト無限ガチャでレベル9999(放送情報・キャスト・スタッフなど)

- アニメイトタイムズ特集ページ(放送記念インタビュー・制作コメント)

- Abema Times|第3話レビュー&配信データ

- EEO Media|J.C.STAFFスタッフインタビュー(演出・世界観解説)

- アニメ!アニメ!|ざまぁ系アニメ2025秋トレンド分析

- YouTube|TVアニメ『無限ガチャ』第1弾PV

- X(旧Twitter)|#無限ガチャ感想 タグ検索

引用・参考ポリシー:

本記事は各公式サイトおよび公認メディアの公開情報をもとに執筆しています。

画像・映像引用はすべて著作権法第32条に基づく「引用の範囲内」で行っており、批評・研究目的に準じます。

また、内容の解釈・感想部分は筆者(南条蓮)の独自見解です。

コメント