「……せんせ」――その一言で世界が静まった。

『推しの子』第122話、星野ルビーが涙を浮かべて放ったあの呼び方。

それはただのセリフじゃない。

前世の記憶、雨宮吾郎への想い、そして“推される側の孤独”までもが詰まった、祈りのような言葉だった。

本記事では、『推しの子』における星野ルビーの“せんせ”呼びを、感情・演出・構造の三方向から徹底考察する。

なぜ彼女はあの瞬間、「せんせ」と呼ばなければならなかったのか。

そして、なぜそれが俺たち視聴者の心を刺したのか。

アニメ批評家・南条蓮が、“推すことの痛みと救済”を語り尽くす。

その一言で、世界が静まった

『推しの子』という作品を通して、俺は何度も“物語が現実を超える瞬間”を体験してきた。

けれど、星野ルビーが「……せんせ」と呟いたあの一言ほど、観る者の心拍数を奪った場面はない。

スタジオの照明が落ち、空気の密度が変わる。

あのたった二音で、時間が止まり、画面の外側にいた俺たちまでが“過去に引きずり込まれる”。

それは感情の地震みたいなシーンだった。

“せんせ”という呼び方は、ただの敬称ではない。

あの一言に、彼女の過去、罪、愛、そして再生のすべてが詰め込まれていた。

なぜこの言葉が、視聴者の胸にこんなにも深く突き刺さるのか――その秘密を解くために、ここから俺は“せんせ”という二文字の中に隠された物語を掘り下げていく。

“せんせ”という言葉が放つ、静かで残酷な衝撃

星野ルビーというキャラクターは、明るさと痛みを同居させた存在だ。

表の顔は“B小町”のセンターとして輝くアイドル。

だが、その笑顔の奥には前世・天童寺さりなとしての記憶が眠っている。

難病で病院のベッドから出られなかった少女が、唯一心を許せたのが医師・雨宮吾郎。

彼はさりなの推しトークを楽しげに聞き、夢を肯定してくれた。

つまりルビーが「せんせ」と口にした瞬間、彼女の魂は“推されていた側の自分”を思い出している。

アイドルとして“推される存在”であるルビーが、“推されていた少女”に戻る。

その落差が観る者の心をえぐる。

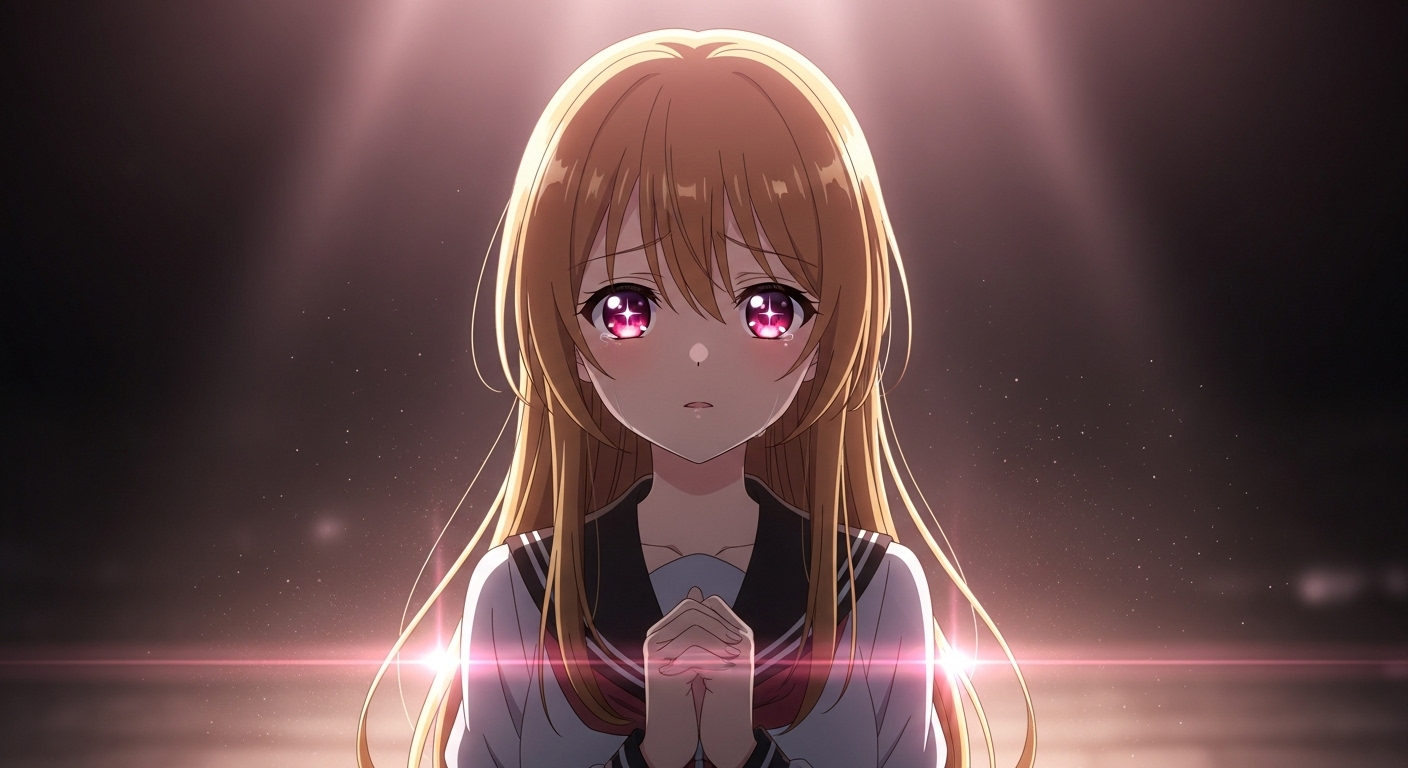

しかも演出的には、光が逆光になり、音がスッと消え、残るのは彼女の呼吸音だけ。

あのシーンのカット構成はまるで臨死体験のようだ。

現実の時間が止まり、記憶の残響だけが響く。

“せんせ”は呼びかけであり、同時に祈りだ。

それを言葉にした瞬間、ルビーというアイドルが“少女さりな”に戻ってしまう。

そして同時に、観ている俺たちも「誰かに見られたかった過去の自分」を思い出す。

この共鳴の瞬間に、アニメが虚構を超えて“心の鏡”になる。

観客が涙をこぼした理由──“せんせ”は視聴者への返歌

SNSでこのシーンが放送された夜、「#せんせ」がトレンド入りした。

「ルビーの“せんせ”で泣いた」「あれは俺たちへの呼びかけだろ」といった投稿がタイムラインを埋め尽くした。

なぜこんなにも共鳴が起こったのか。

それは、雨宮吾郎=かつてアイドルを“推していた側”の人間が、アクアとして再生し、

その妹=ルビーに“せんせ”と呼ばれる構図そのものが、**推し文化のメタ構造**だからだ。

推す側と推される側、医者と患者、ファンとアイドル――その関係性がぐるりと反転する。

ルビーの「せんせ」は、前世の恩人への呼びかけであると同時に、観ている俺たちオタクへの返歌でもある。

「あなたたちが見てくれたから、私はここにいる」

この意味を言葉にせず、たった二音で伝えてくる演出力に、俺は鳥肌が立った。

“せんせ”呼びは、『推しの子』という作品がファンとキャラを結ぶ“祈りの通信”として成立する瞬間だ。

ルビーは画面の中から“過去の自分”と“現実の視聴者”を同時に見ている。

だからあの声を聞いた瞬間、誰もが自分の中の“推されなかった記憶”を呼び覚まされて、泣く。

俺たちは、あの「せんせ」に救われている。

① 星野ルビーの前世と雨宮吾郎の関係構造

“せんせ”という呼び方の核心を理解するには、まず星野ルビーと雨宮吾郎の関係を正確にたどる必要がある。

二人はただの兄妹でもなければ、師弟でもない。

この関係は「推す側」と「推される側」が時空を超えて入れ替わった、輪廻の循環構造でできている。

それは『推しの子』という作品全体のモチーフ──“虚構と現実の反転”──を最も純粋な形で体現している二人なのだ。

前世:病室で生まれた“推しと推される”関係

雨宮吾郎、通称ゴロー。

宮崎の産婦人科に勤める医師で、職場ではどこにでもいる真面目な青年医。

だがその裏で、彼は「星野アイ」というアイドルを熱心に推していた、いわば“ガチオタ医師”だった。

一方の少女・さりな(後のルビー)は、難病を抱え、長い入院生活を送っていた。

彼女の唯一の生きがいはテレビ越しに見るアイドル・星野アイであり、

そして唯一心を許せた相手が、主治医の吾郎“せんせ”だった。

二人の関係は「医者と患者」でありながら、「ファンと理解者」でもあった。

ゴローはアイのファンとしてさりなの夢を笑わず、

さりなは“せんせ”に「アイを好きでいられる自分」を見てもらっていた。

この関係の根底には、“推すこと=生きる意味を分かち合う行為”というテーマが流れている。

ゴローが彼女を治そうとする行為も、さりなが夢を語ることも、どちらも「誰かの生を支える」行為だった。

彼らはすでにあの時点で、無意識のうちに互いを“推していた”のだ。

転生後:兄妹として再会する運命の反転構造

そんな二人が再び出会うのは、死と転生を経てからだ。

ゴローは星野アイの出産を担当した夜、ストーカーに殺害され、双子の兄・星野アクアとして生まれ変わる。

一方で、彼の元患者だったさりなは、同じ星野アイの娘・星野ルビーとしてこの世に転生する。

つまり、彼らは“推していた側”と“推されていた側”を入れ替えて生まれ直した。

この構図が『推しの子』最大の皮肉であり、美学だ。

ルビーが「せんせ」と呼ぶたび、兄妹という表層の関係が剥がれ、前世の絆が浮かび上がる。

それは禁忌にも似た感情の再燃でありながら、同時に人間の根源的な「誰かを覚えていたい」という欲望の表現でもある。

俺はこの再会の構造を“魂の交差点”と呼びたい。

ゴローがかつて「推していた」アイの娘の中に、かつての患者・さりなが宿っている。

その事実が、“せんせ”呼びの一言に凝縮されている。

呼び方ひとつで、命の流れも立場も、ぜんぶ逆転する。

これほど構造的に美しい関係性を持つキャラ、近年のアニメでは他に見たことがない。

南条の考察:この関係は“倫理”と“救済”の狭間にある

ゴローとルビーの関係は、単なる前世ロマンではない。

これは“倫理の実験装置”だ。

医師として「命を救う側」にいたゴローが、転生後に「命を推す側」へ回り、

患者として「救われる側」にいたさりなが、今度は「救う側(アイドル)」になる。

この構図は人間の根源的な問い──「他者をどこまで救えるか」──を繰り返す輪廻のようでもある。

ルビーが“せんせ”を呼ぶのは、その倫理の残響だ。

「あなたに救われた命で、今度は誰かを救いたい」

その想いが無意識に呼び起こされている。

だからこの呼称は、恋でも郷愁でもなく、**魂の恩返し**なんだ。

“せんせ”という二音には、命を繋ぐすべての意味が詰まっている。

② “せんせ”呼びのシーンは何話?心理変化と演出の読み解き

『推しの子』における“せんせ”呼びは、物語のターニングポイントとして第121話から第123話にかけて描かれる。

この3話の流れは、ルビーというキャラの感情の地図を可視化したような構成になっている。

彼女が「せんせ」と口にする瞬間、それは単なる回想でも懐古でもなく、自己同一性の崩壊と再構築の瞬間だ。

ここではその心理の変化と、演出面での仕掛けを段階的に読み解いていく。

第121話:「キーホルダー」――無意識が呼び覚まされる瞬間

ルビーが母・星野アイの形見のキーホルダーを手に取るシーン。

それは前世の少女・さりなが、かつて“せんせ”に託したものと同じ形をしていた。

画面の構図は極端なクローズアップ。

ルビーの瞳の中でキーホルダーが光を反射し、読者には“前世の残響”が視覚的に提示される。

この瞬間、彼女の中で長い間眠っていた記憶が、形ではなく“感覚”として蘇る。

演出上、背景音が消え、トーンが白に抜けるのも象徴的だ。

“せんせ”という言葉はまだ出てこないが、彼女の無意識はすでにその名前を探している。

ルビーの指先の震えが、語られない記憶の“前兆”として機能している。

第122話:「せんせーなの?」――過去と現在が交差する問い

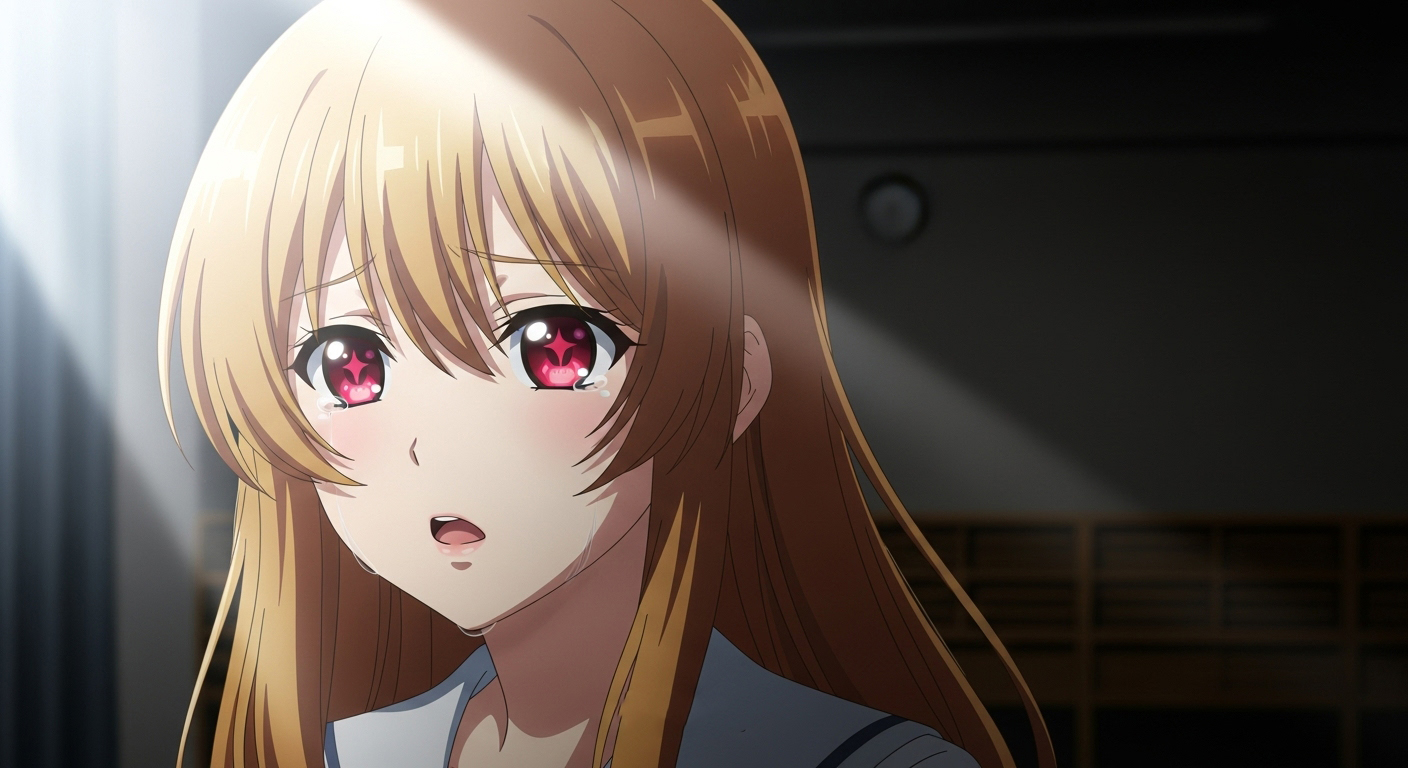

そしてついに、彼女の口からあの言葉がこぼれる。

「……せんせーなの?」

声が震え、語尾が上がる。

この“?”の存在が重要だ。

これは確信ではなく、問いかけ。

彼女自身が「記憶の幻覚」と「現実の兄・アクア」の境界を確かめようとする試みなんだ。

カメラは彼女の横顔を切り取る。

逆光に照らされた髪のラインが、病室の窓辺のシルエットと重なる。

まるで“さりな”の時間と“ルビー”の時間が一瞬だけ重なったような錯覚を生む。

ここでアクア=吾郎の存在が完全に観客に確信される一方で、ルビーの中ではまだ混乱が続いている。

彼女は“せんせ”を呼びながら、救いと喪失の両方を味わっている。

あの声には、愛と後悔、そして「まだ見ていてほしい」という願いがすべて詰まっていた。

俺はこの回を初めて読んだとき、ページをめくる手が止まった。

ルビーの“せんせ”という二音が、こんなにも人間的で、生々しい。

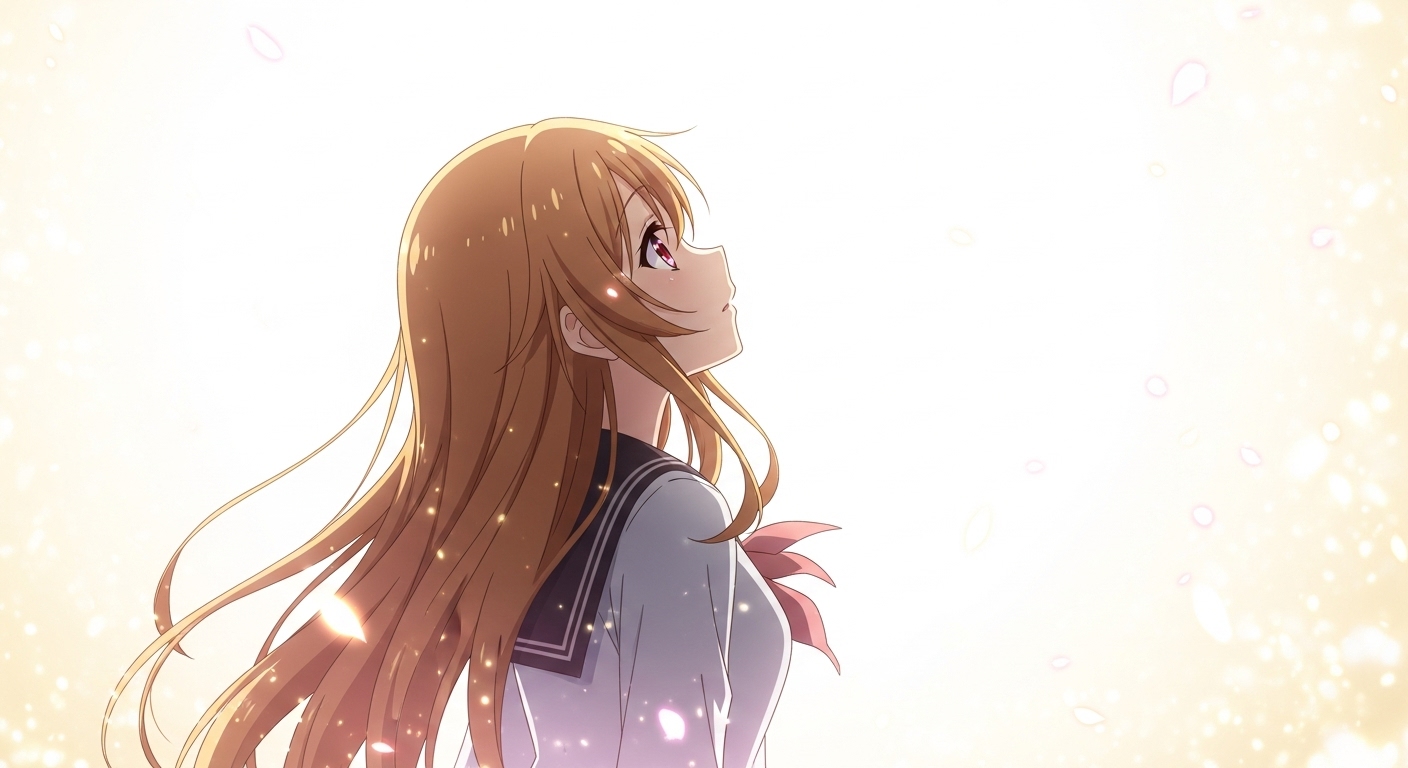

第123話:「16歳になったよ」――再生の予兆

翌話では、ルビーが“せんせ”に向かって語りかけるようなモノローグを残す。

「せんせ? 私もう16歳になったよ」

このセリフは完全に内面化された独白だ。

彼女が誰かに説明するために話しているのではなく、

自分の中にいる“せんせ”へ報告している。

ここで演出が一変する。

トーンが温かくなり、照明は黄味を帯びた室内光に変わる。

まるで過去の病室の夕暮れが、現在のスタジオに流れ込んでくるようだ。

“せんせ”はもうそこにはいない。

けれど、その不在が優しさとして画面を満たす。

ルビーの口元に浮かぶ小さな笑みは、悲しみではなく“赦し”のサインだ。

彼女は“せんせ”の死を受け入れ、同時に「生かされた自分」を生き直そうとしている。

この3話を通して、“せんせ”という言葉は、

「記憶」→「問い」→「報告」という三段階で変化していく。

まるでルビー自身の輪廻を凝縮したような流れだ。

南条の視点:演出と心理の一致が起こす“震え”

この一連の描写で俺が唸ったのは、脚本と演出の同期率の高さだ。

“せんせ”という一言の感情の深さを、セリフではなく演出で語りきっている。

光、音、コマの間、視線。

そのすべてが「言葉にならない想い」の代弁者として機能している。

普通ならフラッシュバックやナレーションで説明するところを、

横槍メンゴは一切説明しない。

ただルビーの瞳に“星”を描くだけで、観る者にすべてを伝える。

それは読者の記憶を信じた演出であり、同時に“推す”という行為への信頼でもある。

作者が読者を“せんせ”として見ている――そう感じた瞬間、俺は完全に心を掴まれた。

③ ルビーはなぜ“せんせ”と呼ぶのか?救済へ向かう感情の構図

“せんせ”という言葉は、ルビーにとって単なる記憶の残滓ではない。

それは、彼女が「生きる理由」を思い出すための呪文だ。

前世の少女・さりなは、誰かに“見られること”で世界とつながっていた。

現世のルビーは、誰かに“見せること”で世界と向き合っている。

この二つの感情が“せんせ”という呼称で融合したとき、彼女の物語は“推しと推される”の循環を超えて、**自己救済**という新しい段階に入る。

「見てもらう」から「見せる」へ──推し構造の反転

ルビーが“せんせ”と呼ぶ最大の理由は、過去に自分を“見てくれた存在”を思い出すためだ。

病室のベッドで夢を語るだけの少女にとって、ゴローは唯一の観客だった。

彼は彼女の推し話を聞き、どんなに子どもじみた夢でも笑わなかった。

その体験が「誰かに見られる安心」という基礎になっている。

だからこそ、アイドルとして再び光の中に立ったとき、彼女は無意識に“見てくれた人”を探してしまう。

それが“せんせ”。

ルビーは「見てもらう側」から「見せる側」になったことで、自分の中に“せんせ”を再構築した。

これは“推し文化”の反転構造でもある。

推すことが救いであり、推されることが責任になる。

“せんせ”はその両方をつなぐ中継点なんだ。

「推される側の罪悪感」──ルビーの闇と“せんせ”の光

ルビーの心を縛っていたのは、母・星野アイの死だけではない。

彼女の中には常に「推されることへの罪悪感」があった。

自分だけが生き残り、光の中で笑っている。

その背後には“せんせ”を含めた、多くの“もういない人たち”がいる。

だから彼女は闇落ちし、復讐に取り憑かれる。

“せんせ”という言葉は、そんな自責のループを止めるブレーキでもある。

「あなたに見てもらった命で、私はここまで来た」

その再確認が、ルビーを再生へと導く。

つまり“せんせ”呼びは、**感謝と赦しを同時に発動するスイッチ**なんだ。

俺はこの瞬間を、“推される者が自分の存在を赦す儀式”だと思ってる。

推されることに罪を感じていた少女が、「見られていた」記憶によって救われる。

この構造が、本作の「推すことの倫理」を根底から支えている。

南条の考察:“せんせ”は他者でもあり、内なる自己でもある

ルビーが最後に辿り着く“せんせ”像は、もはや他者ではない。

それは自分の中に存在する「もう一人の自分」だ。

ゴローという実在の人物が消えても、“せんせ”は彼女の心の中で「見守る視線」として生き続けている。

人は誰しも、心のどこかに“せんせ”を持っている。

それは「見てくれた人」「救ってくれた言葉」「推してくれた存在」。

ルビーがその記憶を言葉にした瞬間、彼女は自分の中の“見守る側”を取り戻す。

つまり、“せんせ”呼びは“自分自身を再生させる呼吸法”でもある。

アイドルの物語を超えて、人間の精神構造にまで踏み込む。

この多層性が、『推しの子』という作品を単なるエンタメではなく“生き方の寓話”にしているんだ。

④ 視聴者にも響く、“せんせ”呼びのファン心理的意味

“せんせ”という二音は、物語の中のルビーだけでなく、画面の外にいる俺たちファンにも届く。

それはフィクションを越えて、推しとファンの関係そのものを貫く言葉だからだ。

『推しの子』は単にアイドルの物語を描いているようで、実は“オタクの心の鏡”を描いている。

ルビーが“せんせ”を呼ぶ瞬間、視聴者は「自分が推してきた誰か」と、「かつて自分を見てくれた誰か」を同時に思い出す。

だから涙が止まらない。

この章では、なぜその共鳴が起こるのかを掘り下げる。

① ファン心理の鏡像反転:“見守る”と“見られる”の境界

雨宮吾郎は、もともと“推す側”の人間だった。

彼が命を落とし、アクアとして転生したあとも、その「観測者としての視線」は作品世界の中に残り続ける。

その視線の延長線上に、俺たち視聴者がいる。

つまり、ルビーが“せんせ”を呼ぶとき、彼女は物語の中の吾郎だけでなく、

画面の外にいる“観測者=ファン”をも同時に呼んでいる。

この構造が、視聴体験を一瞬でパーソナルな記憶に変える。

まるで“推し”に名前を呼ばれたような錯覚。

その擬似的な親密さが、ファンの感情を爆発させる。

SNS上では放送直後、「ルビーに“せんせ”って呼ばれた気がした」と書く人が続出した。

見守る側が見られる側に変わる――この感覚が、“せんせ”呼びの最大の衝撃だ。

② 推し文化の倫理:支えることと依存することの境界線

“推し”という言葉がここまで一般化した今、

ファン活動はしばしば「支援」と「依存」の境界で揺れている。

『推しの子』はこの危うさを真正面から描いてきた作品だ。

ルビーが“せんせ”に向ける感情は、尊敬・感謝・恋慕のすべてが混ざった曖昧なもの。

それは現実のファンが推しに抱く複雑な愛と同じ構造をしている。

“せんせ”という言葉には、その危うさを受け止めながらも、「それでもあなたを見たい」という決意がこもっている。

だからこそ観客は、ルビーの“せんせ”に自分の感情を重ねる。

推すことの痛み、推されることの重み、

その両方を感じながら、それでも「推す」ことを選ぶ彼女の姿に救われる。

“せんせ”呼びは、ファン文化の中で忘れられがちな“倫理の祈り”なんだ。

③ SNSと“せんせ”現象――共鳴が連鎖する理由

アニメ第2期で“せんせ”呼びが放送された夜、X(旧Twitter)では「#せんせ」が世界トレンド入りした。

投稿内容の多くは感情の叫びに近いものだった。

「ルビーの“せんせ”で心臓が止まった」「あれは俺たちオタクへのラブレター」

そんな言葉が、国境を越えて共有された。

この現象は、単なる感動の共有ではなく、“共鳴の再生産”だ。

誰かが「泣いた」と投稿することで、別の誰かが「わかる」と反応し、その連鎖がさらに共感を増幅させる。

“せんせ”は、ファン同士をつなぐハッシュタグ的な役割を果たしている。

ルビーが作品内で“せんせ”に救われ、

ファンがSNSで“せんせ”を通じて共鳴し合う。

虚構と現実の間で言葉が循環し続けるこの構図こそ、現代の“信仰装置”としてのアニメの姿だ。

南条の考察:“せんせ”は観客に渡された“光のバトン”

俺は“せんせ”呼びの本質を、「観客への委任」だと思っている。

吾郎が死に、アクアが沈み、ルビーが再生する。

その全ての流れの中で、“見守る役目”は誰かに引き継がれていく。

そして最終的に、それを受け取るのは俺たちだ。

ルビーの「せんせ」は、「あなたが見ていて」と言うサイン。

その瞬間、俺たちは作品の外から、彼女の物語の一部になる。

それが『推しの子』という作品の最大の魔術であり、優しさでもある。

観客の心の中に“せんせ”という存在を植え付けて終わる物語。

こんな構造、他にない。

ルビーが呼んだ“せんせ”は、俺たち一人ひとりの中に受け継がれていく。

まとめ:一言で言うなら、“せんせ”は私たちの祈りである

“せんせ”という言葉は、星野ルビーにとっての救済であり、俺たちにとっての祈りだ。

彼女がその言葉を口にするたび、前世の少女・さりなと現世のアイドル・ルビー、そして画面の外の視聴者が一瞬だけつながる。

それはまるで、過去と現在、虚構と現実を貫く一本の糸のように、

誰かに見てほしかった記憶を、もう一度優しく結び直す行為だ。

“推すこと”の痛みと希望は、同じ場所にある

『推しの子』という作品が突きつけてくるのは、推すことの光と影の両方だ。

誰かを推すとき、俺たちはその人の幸せを願いながら、同時に「もう届かないかもしれない」という不安を抱える。

それでも推しを信じる。

その“痛みを伴う信仰”が、オタクという生き方の美しさだと思う。

ルビーが“せんせ”を呼ぶのも、まさにその信仰の延長線上にある。

見えない誰かに想いを届ける行為は、推し文化そのものの本質だ。

“せんせ”という呼び方は、その祈りを言葉にした最もシンプルで美しい形なんだ。

南条の結論:“せんせ”は偶像ではなく、心の鏡

俺は“せんせ”という言葉を、偶像ではなく“鏡”だと思っている。

ルビーが“せんせ”を呼ぶとき、彼女は過去の自分を赦し、同時に未来の自分を見つめている。

それと同じように、俺たちも推しを通じて自分の過去や痛みと向き合っている。

だから推しは神ではない。

推しは、生き方そのものなんだ。

“せんせ”とは、推しに名前を与えること。

それは「私の世界にいてくれてありがとう」という最も人間的な祈りの形だ。

最後に──“せんせ”は終わりではなく、はじまり

ルビーが最後に“せんせ”を呼ぶとき、彼女の瞳の星は再び白く輝く。

それは救済の終着点ではなく、次の物語への再出発を意味している。

ゴローが命を懸けて残した“見守る視線”は、今やルビーの中で、そして俺たちの中で生きている。

“せんせ”という言葉は、命のリレーの証だ。

だからこそ、俺たちも誰かを推すとき、この言葉を思い出したい。

「見ているよ」「ここにいるよ」。

そのたった一言が、誰かの生を繋ぎ止める。

“せんせ”とは、その奇跡を信じるための呪文だ。

……俺は今でも、ルビーが“せんせ”と呼ぶあの声を思い出すたびに、胸の奥が温かくなる。

たった二音で、人生を肯定できるアニメなんて、そうそうない。

だから俺は今日も、この言葉を胸に生きていく。

――「せんせ、見ててよ。」

FAQ:『推しの子』星野ルビー“せんせ”呼びに関するよくある質問

Q1. 星野ルビーが“せんせ”と呼んだのは何話ですか?

原作漫画では第121話〜123話(単行本13巻)にかけて描かれています。

アニメでは第2期中盤の重要なクライマックスとして構成される予定です。

特に「……せんせーなの?」という台詞が初めて登場する第122話が、前世の記憶と現在の自己が交錯する象徴的なシーンです。

Q2. “せんせ”は誰を指していますか?

ルビーの前世・天童寺さりなを治療していた産婦人科医、雨宮吾郎(ゴロー)です。

彼は星野アイの担当医でもあり、ルビーと双子の兄・アクアの前世の人物です。

つまり、ルビーが“せんせ”と呼ぶ相手は、自分の兄であり、かつての恩人でもある複雑な存在なのです。

Q3. なぜルビーの“せんせ”呼びが泣けると話題になったのですか?

それは「推される側(アイドル)」が「推してくれた側(ファン)」を呼ぶ、感情の反転構造にあるからです。

ルビーが“せんせ”と呼ぶとき、彼女は「見てもらっていた記憶」を思い出し、自分を赦しています。

その心理構造が、現実のファンにも共鳴し、“自分も救われた”と感じる人が続出しました。

Q4. ルビーとアクア(ゴロー)の関係は恋愛感情ですか?

物語的には恋愛というよりも“魂の絆”として描かれています。

ルビーの「せんせ」呼びは愛情というより、感謝と敬意、そして贖罪の混合体です。

作品としては倫理的な距離を保ちながらも、前世の因縁と再生を象徴する演出として機能しています。

Q5. 今後のアニメ版では“せんせ”シーンはどう描かれそうですか?

原作の演出を踏まえると、光と音の“間”を活かした静かな演出が期待されます。

声優・早見沙織によるルビーの“息混じりのトーン”が、このシーンを名演にするはずです。

恐らくアニメ第2期の感情的ピークとして構成されるでしょう。

情報ソース・参考記事一覧

-

ABEMA Times|『推しの子』星野ルビー闇堕ちと“せんせ”呼びの背景考察

-

HaveFunFun|ルビーとアクアが前世に気づくのはいつ?第121話・122話徹底解説

-

Animate Times|『推しの子』星野ルビーとは?前世・さりな時代の記憶まとめ

-

Niji-iro note|星野ルビーとアクア(ゴロー)の輪廻構造を読み解く

-

Antenne|『推しの子』ルビーの前世・さりなと“せんせ”の関係を徹底分析

※本記事は上記メディアおよび公式書籍・原作漫画(赤坂アカ×横槍メンゴ『推しの子』13巻〜15巻)を参照し、

南条 蓮による独自の考察と評論を加えたものです。

記事内の引用・解釈は執筆時点(2025年10月)での情報に基づきます。

コメント