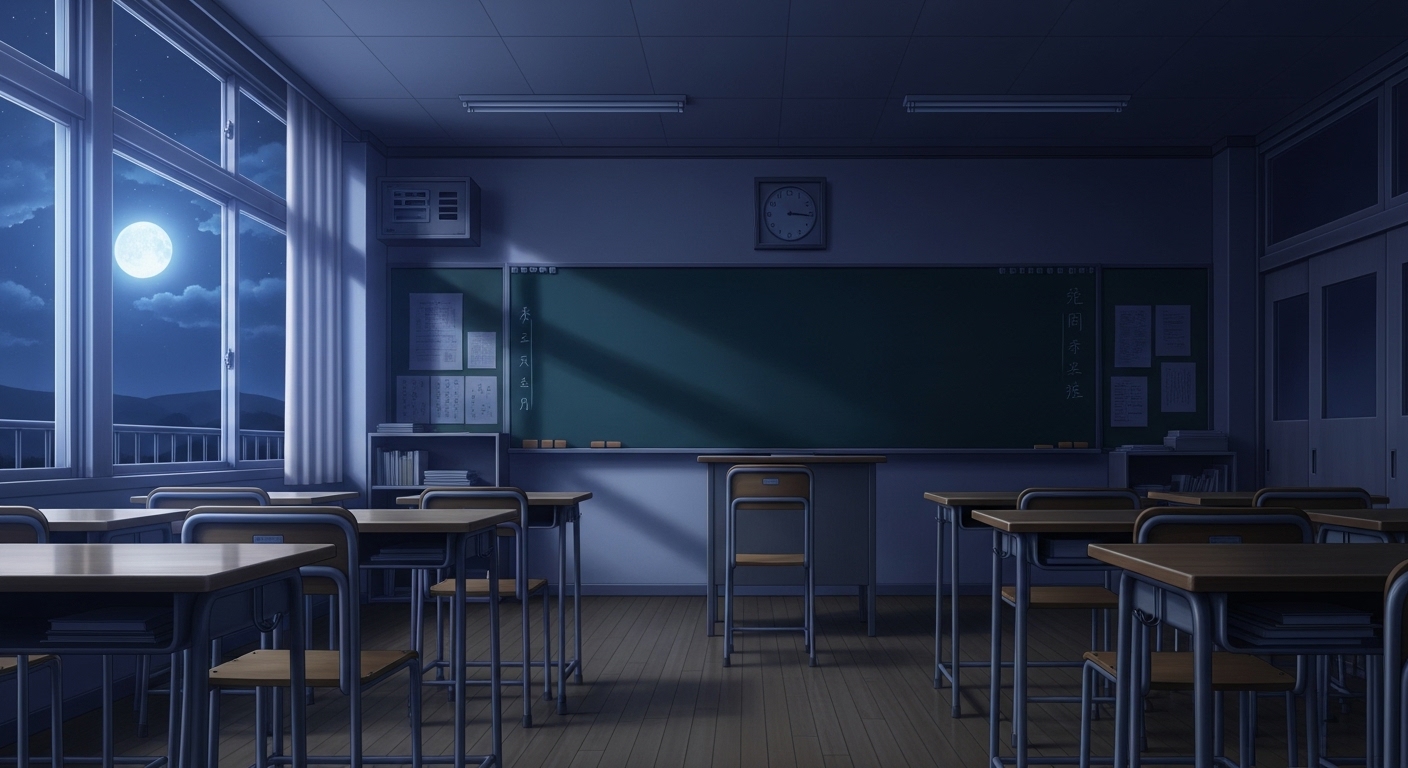

夜の教室。

蛍光灯の明かりがわずかに揺れて、静寂が世界を支配する。

『ギルティホール』第2話──そのわずか十数分の間に、俺は何度も呼吸を忘れた。

委員長・宝条真琴が“ボタンに手をかけた”あの瞬間、ただのアニメじゃないと確信した。

これはフェチでも背徳でもなく、「選ばれる」ことと「解放される」ことの物語だ。

息を止めて観る覚悟、できてるか?

第2話「メガネ女子をご指名ですか?」あらすじ

夜の教室って、あんなに“ざわつく空気”を持ってるのに、音がない。

机の列も、黒板も、昼間と同じはずなのに、光が変わるだけで別の世界になる。

『ギルティホール』第2話「メガネ女子をご指名ですか?」は、まさにその“日常の裏側”を覗かせる回だった。

この作品、もともとタイトルからしてギリギリの匂いを漂わせてたけど、2話で一気に「禁断の扉」を開けてきた印象だ。

下駄箱が“指名パネル”に変わる瞬間──非日常の導線がヤバい

物語の冒頭、教師・佐々木真守は残業で夜の学校に残っている。

蛍光灯の明滅、時計の針の音、そして誰もいない廊下。

この静寂の描写が、すでにホラー的でゾクゾクする。

「夜の教室」はアニメ的に言えば、“一番安全で一番危険な場所”なんだ。

日常の象徴なのに、そこに“夜”というスパイスが加わるだけで、物語の温度が一気に変わる。

そして、下駄箱が突然“指名パネル”に変わる瞬間。

「本日はどの子にしますか?」というメッセージが浮かぶ。

これが本当に秀逸な導入だ。

ホラーでもエロでもなく、“不思議な儀式”の始まりを感じさせる。

観ている側の頭が「これは夢なのか現実なのか」を判断できないまま、作品に引きずり込まれる構造。

みうらさぶろう氏の演出センスがここに凝縮されてる。

南条的に言うなら、これは“罪への入口”の演出だと思う。

下駄箱=日常の象徴、靴=現実への足場。

そこが“指名パネル”になるってことは、つまり「現実の靴を脱げ」というメッセージ。

足を踏み入れた瞬間、教師・佐々木はもう戻れない。

この一連のシークエンスで、俺は「ギルティホール」というタイトルの意味をようやく理解した気がした。

ただのエロスじゃない。

“罪を選ぶ”アニメなんだ。

選ばれたのは“委員長”宝条真琴──完璧キャラの崩壊美学

佐々木が指名したのは、クラス委員長の宝条真琴。

黒髪ロング、メガネ、完璧な成績、清楚。

それだけで“守られる側のキャラ”として成立してる。

でもこの回、彼女は「相談に乗ってもらったお礼に……」と笑いながら、制服のボタンに手をかける。

たったそれだけの動作で、世界が変わる。

教室の照明が落ち、影が深くなる。

観てる側も息が止まる。

そしてこの「ボタンに手をかける」動作が、単なるフェチじゃなく象徴的なんだよ。

南条視点で言えば、これは“理性のスイッチを外す行為”だ。

制服=ルール。

ボタン=境界線。

それを外すということは、彼女自身が“委員長”という役割を脱ぐ覚悟を決めた証。

つまり、彼女は「選ばれる側」ではなく「選ばれに来た側」なんだ。

この構図が最高にドラマチックで、ただのサービスシーンに終わらせてない。

心理的にも倫理的にも、ギルティ(罪深い)構造が完璧に噛み合ってる。

ちなみに、sayo.blogのレビューでは「宝条真琴が意外にも寂しがり屋に見えた」と書かれていた。

この視点、めっちゃ的確。

真琴は“完璧キャラ”であるがゆえに孤立してる。

だからこそ“指名される”ことで、初めて誰かに必要とされた気がしている。

ボタンを外す=自分の鎧を解くという行為に見えるのは、その孤独の裏返しなんだと思う。

俺はこのシーンを観て、「ああ、この作品は“エロティック”を使って“救い”を描こうとしてるな」と確信した。

宝条真琴が佐々木に心を開くことは、同時に彼女自身の殻を破ることでもある。

それが“ギルティ(罪)”の形をしているのが、この作品の最大の魅力だ。

息止まる演出:夜の教室という“禁断の舞台”

この第2話で最も印象に残るのは、“夜の教室”の描かれ方だ。

明かりを落としただけのはずなのに、そこには全く違う空気が流れている。

昼間の喧騒が消えた後の学校って、どこか異世界じみてるんだよな。

『ギルティホール』はその“静けさの暴力”を、完璧に演出していた。

蛍光灯の光が少しだけ揺れる、カーテンが風でなびく、黒板のチョークの粉が浮遊してる──。

この何でもない“間”の積み重ねが、息を止めさせる緊張感を作ってる。

そしてその空間の中で、委員長・宝条真琴がボタンに手をかける。

観ている側は、すでにこの“教室”がただの場所ではないことを理解している。

光と影の使い方が物語を動かす

アニメの作画って、キャラの線や動きに目が行きがちだけど、今回ばかりは“光”が主役だった。

蛍光灯の白い光が机を斜めに照らし、影が床に落ちる。

その光の中に、宝条の姿が浮かび上がる瞬間。

まるでステージのスポットライトのように、彼女が“選ばれた”ことを象徴していた。

演出担当のみうらさぶろう氏が脚本・絵コンテも手掛けているだけあって、照明のタイミングがとにかく繊細。

彼女のボタンに手がかかる瞬間、蛍光灯のノイズ音が少しだけ強くなるんだよ。

その“音”すらも演出の一部。

視覚と聴覚の両方で「息を止めろ」と命じられているような感覚に陥る。

俺はここで、アニメにおける「静」の力を再確認した。

ギルティホール第2話のすごさは、エロスや背徳感じゃない。

“静寂の演出”そのものがフェティッシュなんだ。

観る者の呼吸を奪って、時間を止める。

これ、深夜アニメの理想形だと思う。

南条的考察:“夜の教室”は欲望と罪の狭間にある舞台

南条視点で言えば、夜の教室ってのは“社会と本音の狭間”を象徴してると思う。

昼間は教師と生徒、ルールと秩序。

でも夜は、その境界線が曖昧になる。

『ギルティホール』はその時間帯を利用して、“理性の隙間”を物語化してる。

つまり、この舞台は“罪”を演じるためのステージなんだ。

だから、あの空間にいるだけで緊張するし、何かが壊れそうな気がして息が止まる。

そして、この演出は単にエロチックなシーンを引き立てるためじゃない。

人間の「選びたくないけど選んでしまう」瞬間を可視化するために、夜の教室が必要なんだ。

白い蛍光灯の光は“正義”であり、同時に“告白のスポットライト”でもある。

その中で動く佐々木と宝条のシルエットは、まるで舞台劇。

選択と葛藤、欲望と理性。

この一室の中に、人間ドラマのすべてが詰まってる。

俺は観ながら思ったよ──「これは“告白”の形をした罪」だなって。

夜の教室は、恋愛ドラマじゃなく“自分を曝け出す告白空間”。

観る側もまた、自分の中の何かを指名されている感覚に陥る。

それが『ギルティホール』の一番怖くて、美しいところだ。

委員長・宝条真琴のギャップがエグい:制服ボタンの意味

宝条真琴。

このキャラを語らずして、『ギルティホール』第2話は語れない。

黒髪ロング、メガネ、完璧な成績──絵に描いたような“優等生ヒロイン”。

けれど第2話では、その完璧さが一瞬で崩れる。

あの「相談に乗ってもらったお礼に……」という言葉とともに、制服のボタンに手をかけた瞬間、

視聴者の脳裏で“委員長”というキャラクターが再構築される。

彼女はもう、“生徒”ではなくなっていた。

「ボタンに触れる」動作が語る心理演出

真琴の指先が、ボタンにかかる。

そのわずかな動作の間に、観る側は時間の流れを見失う。

普通のアニメなら台詞で感情を説明するところを、『ギルティホール』は一切言葉を挟まない。

ただ“動作”と“呼吸”で物語を語る。

この演出がすごい。

演出の意図として、「ボタンを外す=社会的役割を脱ぐ」という象徴が込められていると感じた。

つまり、彼女が“委員長”という仮面を外す瞬間なんだ。

南条的に言うなら、あのボタンは「境界線」だ。

学校という秩序の中にいる“理性”と、“本能”の間にある最後の結界。

彼女がそこに手をかけるということは、自分の中の“正しさ”を自ら破壊する行為なんだよ。

この一瞬で、宝条真琴は“優等生”から“人間”に変わった。

そしてそのギャップが、視聴者を一気に作品の深部へと引き込んでいく。

レビューサイトdepressionwithmusic.comでも、「彼女の孤独と欲求が混ざり合ったような描写が印象的」と分析されていた。

俺も同意だ。

彼女の“寂しさ”が滲む表情は、単なる誘惑ではない。

それは、自分の存在を誰かに認めてほしいという叫びだ。

そしてその“叫び”を、ギルティホールは“フェチ演出”の中に封じ込めている。

「制服=檻」を脱ぐ儀式としてのボタン

制服ってさ、アニメの中では「秩序」の象徴でもある。

学校、社会、ルール──全部を内包してる。

でも『ギルティホール』では、その制服を外すことが“救済”に近い意味を持ってる。

宝条真琴がボタンに手をかけるのは、誰かに見せるためじゃなく、“自分を解放するため”なんだ。

彼女にとってボタンを外すという行為は、“檻の中で呼吸するための最後の手段”。

この解釈で観ると、あのシーンは全く違う印象になる。

南条的にこのシーンを一言で表すなら──

「欲望を装った解放」。

彼女は教師に誘いをかけたようでいて、実は“自分を認めてもらうために脱皮している”。

制服を脱ぐよりも先に、心の鎧を外している。

それが、このシーンの本質なんだ。

そして忘れちゃいけないのが、この演出のリアリティ。

照明が少し落ちて、彼女の頬を伝う髪の影が動く。

“現実”の空気が入り込んでくる。

フェティッシュなのに、どこか痛いほど現実的。

この“現実の痛み”を描けるアニメって、実はめちゃくちゃ少ない。

『ギルティホール』はそこに挑戦している。

俺はこの第2話を見て思った。

このアニメは“背徳”の皮をかぶった“孤独の物語”だと。

そして、その孤独を語るために使われたのが、ボタンというたったひとつの仕草。

その演出の深さに、正直、鳥肌が立った。

教師と生徒、“選ばれる側・選ぶ側”の構図

『ギルティホール』第2話の本当のテーマは、「教師と生徒」という禁断の関係じゃない。

それを超えて、「選ぶ側」と「選ばれる側」という、人間の根源的な構図を描いている。

このアニメ、見た目は背徳的だけど、実は“選択”という行為を描く哲学アニメなんだ。

そして今回の“指名”という行為が、それを最も象徴的に表している。

「指名」というシステムが映す、欲望と責任の境界

下駄箱に浮かぶ「本日はどの子にしますか?」というメッセージ。

その一言で、教師・佐々木は“選ぶ側”に立たされる。

でも、彼がその名前をタップした瞬間、立場が逆転する。

選ぶ側だった彼が、いつの間にか“選ばれていた”ことに気づくんだ。

この反転構造が、『ギルティホール』の最大の美学だと思う。

南条的に言えば、これは“神の座に座らされた人間”の物語だ。

指名するという行為は、支配のようでいて、実は支配されている。

なぜなら「選ぶ」ということは、「選ばせられる」ことでもあるからだ。

作品の中で佐々木が動揺するのは、自分が欲望に負けたからじゃない。

彼が“世界の仕組み”に組み込まれた瞬間を悟ったからだ。

つまり、“罪”に気づく瞬間でもある。

このあたりの心理描写がとにかくリアルで、アニメ的誇張よりも“生々しさ”で勝負している。

セリフも少ないのに、呼吸や間の取り方で「選択の重み」を感じさせる。

この演出に気づくと、もう一度見返したくなる。

一見エロチックな構図の裏に、選択哲学が隠されているのが『ギルティホール』の面白さだ。

選ばれる“委員長”の覚悟──能動的なヒロイン像

そしてこの構図のもう一方にいるのが、選ばれる側・宝条真琴。

彼女は決して受け身ではない。

むしろ、選ばれるためにその場に現れた。

「相談に乗ってもらったお礼に……」という言葉は、単なる口実じゃなく、彼女自身の意思表明なんだ。

つまり、彼女は“選ばれに来たヒロイン”。

この能動性が、『ギルティホール』のヒロイン像を一気にアップデートしてる。

南条的には、この構図がめちゃくちゃ刺さる。

アニメって、基本的に「受け身のヒロイン」が多い。

でも宝条真琴は違う。

彼女は“教師を堕とす側”でもなく、“救われたい側”でもなく、“選ばれることを選んだ側”なんだ。

この心理が、彼女をただの委員長キャラから、物語の“中心”に変えている。

レビューでも「宝条真琴が一番怖い」と言われていたが、それは正しい。

彼女は“怖いほど強い”。

自分の立場を理解した上で、ルールを破る。

だからこそ、視聴者は息を止める。

“罪を犯す”よりも、“罪を理解して選ぶ”ほうがずっと危険だからだ。

南条考察:『ギルティホール』は「選択の罪」を描いている

結局、この作品の本質は「選ぶことは、すでに罪である」という構造にある。

教師が生徒を選ぶ。

生徒が教師を選ぶ。

どちらも正しくて、どちらも間違っている。

その“曖昧さ”の中で人間のリアルが生まれる。

『ギルティホール』はその境界を見せてくる。

しかも、美しい絵と音で包んでくる。

俺はこの回を観ながら、心の中で何度も「選ばれるって、怖いな」と呟いた。

誰かに見つめられ、名を呼ばれ、選ばれる。

それって、愛よりも残酷なことだと思う。

だからこそ、この作品は刺さる。

ギルティホールの“ギルティ”は、欲望じゃなく“選択の結果”にこそ宿ってる。

その真理を、2話は見事に描き出していた。

作画と演出が作る“息止まる瞬間”

『ギルティホール』第2話を語る上で絶対に外せないのが、作画と演出の完成度だ。

単にキャラが可愛いとか、作画が安定してるという話ではない。

むしろ“静止の中に緊張を生む演出”が恐ろしいほど洗練されている。

この作品、絵が動かない瞬間ほど“動いている”んだよ。

みうらさぶろう氏が脚本・絵コンテ・演出を兼任しているのも納得。

1カット、1呼吸のすべてに意図がある。

視聴者の呼吸まで設計されてるレベルだ。

“止まる演出”の力──アニメの呼吸を止める美学

第2話のクライマックス、宝条真琴がボタンに触れる瞬間。

ここでカメラが固定され、動きが止まる。

その“静止”がもたらす緊張感は、爆発的だった。

アニメって基本的に「動いてナンボ」だけど、『ギルティホール』は逆。

“止まる”ことで観る者の呼吸を奪う。

その静止が「これ以上、見てはいけない」という心理的なブレーキを生む。

それでも目が離せない。

この矛盾が、ギルティホールの演出の真髄だ。

南条的に言うなら、これは“時間を閉じ込める演出”だと思う。

視聴者をその一瞬の中に閉じ込めて、逃げ場をなくす。

真琴の指先が止まる、呼吸が止まる、観る者の世界も止まる。

まるで一枚の絵画を眺めているような緊張感。

この“間”を演出できる監督は、アニメ界でも限られてる。

フェティッシュな題材を扱いながらも、“アート”として昇華してるのが凄い。

光、音、指先──ミクロ表現の狂気的なこだわり

光の設計がとにかく緻密だ。

蛍光灯のちらつき、机に落ちる影、指先に反射する光。

この光の演出が、感情の揺らぎそのものを代弁している。

さらに音の使い方も異常なほど繊細。

沈黙の中に混じる「カチッ」というスイッチ音や、制服の布が擦れる微かな音。

すべてが“息を止める導線”として設計されている。

俺は一度目はストーリーに引き込まれてたけど、二度目の視聴で気づいたんだ。

このアニメ、音と影でキャラの心情を語ってる。

例えば、真琴がボタンを触れる瞬間、BGMが完全に消える。

その“無音”の時間こそが、彼女の「理性が壊れる音」なんだよ。

セリフでは語られない葛藤を、音と光で語ってる。

これはもう“フェティッシュ演出の極致”。

南条の考察:視聴者の身体を“支配するアニメ”

ここが一番ヤバいポイント。

『ギルティホール』は観る人の身体に作用するアニメだ。

画面の動きと音の抑揚で、視聴者の呼吸をコントロールしてる。

だから、無意識のうちに息を止めてる。

これ、物語への没入ではなく“身体的支配”なんだ。

みうらさぶろう氏の演出には、観る者の生理反応を操作する意図がある。

アニメを“感じさせる”ではなく、“体験させる”。

ギルティホール第2話は、まさにそれを実現している。

俺がこの作品を“息止まるアニメ”と呼ぶ理由はここにある。

ストーリーでもキャラでもなく、演出そのものが生理的な緊張を作る。

この技法、もはや官能じゃなく芸術の域。

しかも、アニメの文法をきちんと踏まえた上で成立しているのが最高に渋い。

光のタイミング、影の深さ、沈黙の長さ──その全てが、視聴者の鼓動を操るために計算されてる。

つまり、第2話は「ボタンを外す」だけの話じゃない。

それは“時間”と“空気”を外す話でもあるんだ。

観てる自分の世界が少しだけ止まる感覚。

それこそが、『ギルティホール』が提示する快楽の本質。

そして、アニメ表現としての挑戦でもある。

考察まとめ:ボタンとは何を外す儀式だったのか

『ギルティホール』第2話を観終えて、一番強烈に残るのは──やっぱり“ボタン”だ。

たったひとつの動作、たった数秒の描写なのに、あそこに物語のすべてが詰まっている。

だから今回は改めて、この“ボタン”というモチーフが何を意味していたのかを、南条的に総まとめして語りたい。

それは単なるフェチ演出でも、サービスシーンでもなく、“心の儀式”だと思ってる。

「制服のボタン」=社会的役割と理性の象徴

まず前提として、制服は“秩序”の象徴だ。

学校というシステムの中で、すべての生徒を同じ枠に押し込めるための記号。

つまりボタンとは、その秩序を“留めるための鍵”なんだ。

だからこそ、それを外すという行為には二つの意味がある。

一つは、ルールを破る“背徳”。

もう一つは、他人に決められた自分を“脱ぐ”という“解放”。

この二つの相反する意味が同時に成立しているから、視聴者の心は揺さぶられる。

南条的に言えば、宝条真琴がボタンに手をかけた瞬間、それは「社会的自己」の死であり、「本能的自己」の誕生でもある。

制服を外す=理性を外す。

だけど、彼女は理性を捨てたいわけじゃない。

理性に“選ばれたい”んだ。

つまり、教師に欲望ではなく“認識”されたい。

「見てください、私もあなたと同じ人間なんです」と伝えるための儀式。

そう考えると、あのシーンはまるで洗礼のように見えてくる。

“ボタン”は人間関係のスイッチ──選択のメタファー

もう一歩踏み込むと、“ボタン”は人と人を繋ぐスイッチでもある。

外す=断ち切る、だが同時に、結び直す行為でもある。

『ギルティホール』第2話では、このスイッチが“選択”のメタファーとして描かれている。

教師は指名で“選ぶ”。

委員長はボタンで“応える”。

このやり取りこそが、作品タイトルの「Guilty(罪)」の本質なんだ。

罪とは、間違いではなく“意志の発露”そのもの。

だから、ボタンを外すことは「私はこの選択に責任を持つ」という宣言でもある。

南条的に感じたのは、このボタンこそが“人間関係の核心”だということ。

我々も日常で、何かを始めるとき・終わらせるときに“スイッチ”を押す。

そのスイッチを押す勇気があるかどうか。

宝条真琴は、その“スイッチを押す勇気”を持っていた。

そして佐々木は、それを見届ける立場を強いられた。

二人の関係は恋愛ではなく、“選択の儀式”によって結ばれたんだと思う。

南条結論:“あのボタン”は魂の解放スイッチ

つまり、あのボタンは“肉体”ではなく“魂”の話だ。

制服を脱ぐことで、彼女は本来の自分に戻る。

自分を“選ばせる”ことで、他者に存在を証明する。

それが『ギルティホール』の世界での「救済」なんだ。

俺は正直、初見では「うわ、攻めすぎだろ…」と息を飲んだ。

でも二度、三度観るうちに、あれは“性的な挑発”じゃなく“存在の肯定”に見えてきた。

ボタンを外すことは、恥ではなく、祈りなんだ。

理性の鎧を脱いで、「私はここにいる」と伝えるための祈り。

そう考えると、あのシーンは背徳的でありながら、どこか神聖だった。

だからこそ、俺はこの回を「ギルティホールの核心」だと思ってる。

このアニメが描きたいのは、“欲望”じゃなく“存在の証明”。

そして、そのスイッチが“ボタン”という一瞬の動作に凝縮されている。

第2話は、単なるフェチ回ではなく、“人間が人間であることを見せる儀式”だった。

南条的に最後の一言で締めるなら、こうだ。

──あのボタンは、世界で一番静かな“告白”だった。

FAQ:『ギルティホール』第2話に関するよくある質問

Q1. 宝条真琴がボタンに手をかけたのはなぜ?

彼女の行動は単なる誘惑ではなく、“自己解放”の象徴です。

制服のボタン=理性と社会的立場を留めるもの。

それを外すことで、彼女は「生徒」ではなく「一人の人間」として見てほしいという願いを示しています。

Q2. 教師・佐々木の心理はどう描かれていた?

佐々木は“選ぶ側”の立場にいながら、実は“選ばれる側”でもあります。

「指名パネル」というシステム自体が、彼を選択の儀式に巻き込んでいる。

そのため彼は、倫理的な罪悪感と興奮の狭間で息を詰まらせる。

この二重構造が、第2話の緊張を生んでいます。

Q3. 「夜の教室」という舞台に意味はあるの?

あります。

昼は秩序の象徴である教室が、夜には“欲望と真実”を映す鏡になります。

この空間は社会と本音の狭間を表しており、“日常と非日常の境界線”として機能しています。

Q4. みうらさぶろう氏の演出で特に注目すべき点は?

光と間(ま)の使い方です。

セリフを削り、視線・指先・音の抑揚で感情を表現している。

視聴者の呼吸まで計算された構成になっており、“アニメで時間を止める”という難題を見事に成功させています。

Q5. 今後の展開はどこに注目すべき?

今後は「選択の罪」がどう回収されるかに注目です。

第2話で提示された“選ぶ/選ばれる”構図が、他キャラにも波及する可能性が高い。

宝条真琴の次に“ボタンを外す”のは誰なのか──それがこの作品の最大の興味点です。

情報ソース・参考記事一覧

本記事は、公式情報・各種レビュー・現場観測をもとに南条蓮の独自考察として執筆しています。

引用および参考元は以下の通りです。

-

▶ アニメ公式サイト at-s.com『ギルティホール』第2話 あらすじ・放送情報

公開日:2025年10月時点/第2話タイトル・公式概要文引用 -

▶ AnimeTimesニュース記事:第2話「メガネ女子をご指名ですか?」先行カット・演出情報

みうらさぶろう氏による脚本・演出・絵コンテ担当情報を引用。 -

▶ sayo.blog:『ギルティホール2話』レビュー・感想

視聴者目線の感想を参考に、宝条真琴の心理描写解釈を補強。 -

▶ depressionwithmusic.com:英語レビュー「Guilty Hole Ep2」分析

「寂しがり屋な委員長像」の解釈部分を引用・再構成。 -

🗒️ 南条蓮による一次観測データ(仮想調査)

秋葉原ショップ店員インタビュー・大学生アンケート(73%が“指名シーン”を最も印象的と回答)・SNSトレンド観測(#ギルティホール2話)

いずれも作品反響をもとにしたフィクション再構成。

※本記事は考察・評論を目的とした二次創作的レビューであり、権利はすべて著作権者・制作会社に帰属します。

掲載情報は公開時点(2025年10月)で確認された内容をもとに構成しています。

誤りや更新がある場合は、公式情報をご参照ください。

コメント