「昼メシをナメるな」――その一言に、サラリーマンの生き様すべてが詰まっている。

アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』は、ただのスピンオフでも、グルメ漫画でもない。

これは、“働く大人のリアルな人生哲学”を描いた一冊だ。

限られた昼休み、財布の中身、そして疲れた身体。

その中で「どう生きるか」を、野原ひろしは昼メシを通して教えてくれる。

本記事では、そんな『昼メシの流儀』に登場する名言の中から、心に刺さる10本を厳選。

笑って、共感して、そしてちょっと泣ける――“ひろしの飯哲学”を、布教系アニメライター・南条 蓮が熱く語る。

昼メシの30分にこそ、人生の本質がある。

あなたの今日の一食が、少し違って見えるはずだ。

「良い仕事は良い昼メシから」──昼メシが人生を整える

「良い仕事は良い昼メシから」。

この一言、たった九文字の中に、社会人の真理が全部詰まってる。

アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』を見てると、ただの飯マンガだと勘違いしてる人が多いけど、実は違う。

あれは、“働くすべての人間に捧ぐ生活哲学書”なんだ。

主人公・野原ひろしは、言わずと知れた『クレヨンしんちゃん』のしんのすけの父。

35歳、双葉商事の営業職。家庭を支え、上司に頭を下げ、部下に気を使い、財布はいつもピンチ。

そんな平凡な男が、昼飯の30分だけ、まるで戦場に立つ侍のような顔になる。

それがこの作品の面白さであり、俺が惚れたポイントだ。

昼メシというのは、彼にとって“唯一自分で選べる時間”。

この一瞬をどう生きるかが、午後の生産性、ひいては人生のリズムまで変えていく。

それを野原ひろしは、体で証明している。

昼メシは、仕事の質を決める──「適当」をやめる勇気

「とりあえずコンビニで済ますか」。

多くの社会人がこの言葉を口にしたことがあるだろう。俺もそうだった。

でも、野原ひろしは違う。

彼は“とりあえず”で飯を選ばない。たとえ昼休みが45分しかなくても、街を歩き回り、「今日の気分に合う一食」を探す。

それが立ち食いそばであろうと、牛丼チェーンであろうと、カレー専門店であろうと関係ない。

重要なのは、**「何を食うか」ではなく「どう向き合うか」**だ。

この姿勢が、そのまま仕事にも通じている。

上司に命じられた案件も、「とりあえずで済ますか」ではなく「どうすれば一番いいか」を考える。

昼飯に対して妥協しない男は、仕事にも妥協しない。

この法則、馬鹿みたいにシンプルだけど、本当に正しい。

俺もライターとして、原稿に追われる日々でついコンビニ飯に逃げることがある。

でも、そんな日は決まって文章が“薄い”んだよ。

体も心も“適当なエネルギー”しか入ってないから、当然だ。

ひろしが言う「良い仕事は良い昼メシから」は、ただのグルメ格言じゃない。

“仕事のクオリティは、自分への扱い方に比例する”という社会人の核心を突いている。

昼メシは、人生のリズムを整える──「自分を取り戻す30分」

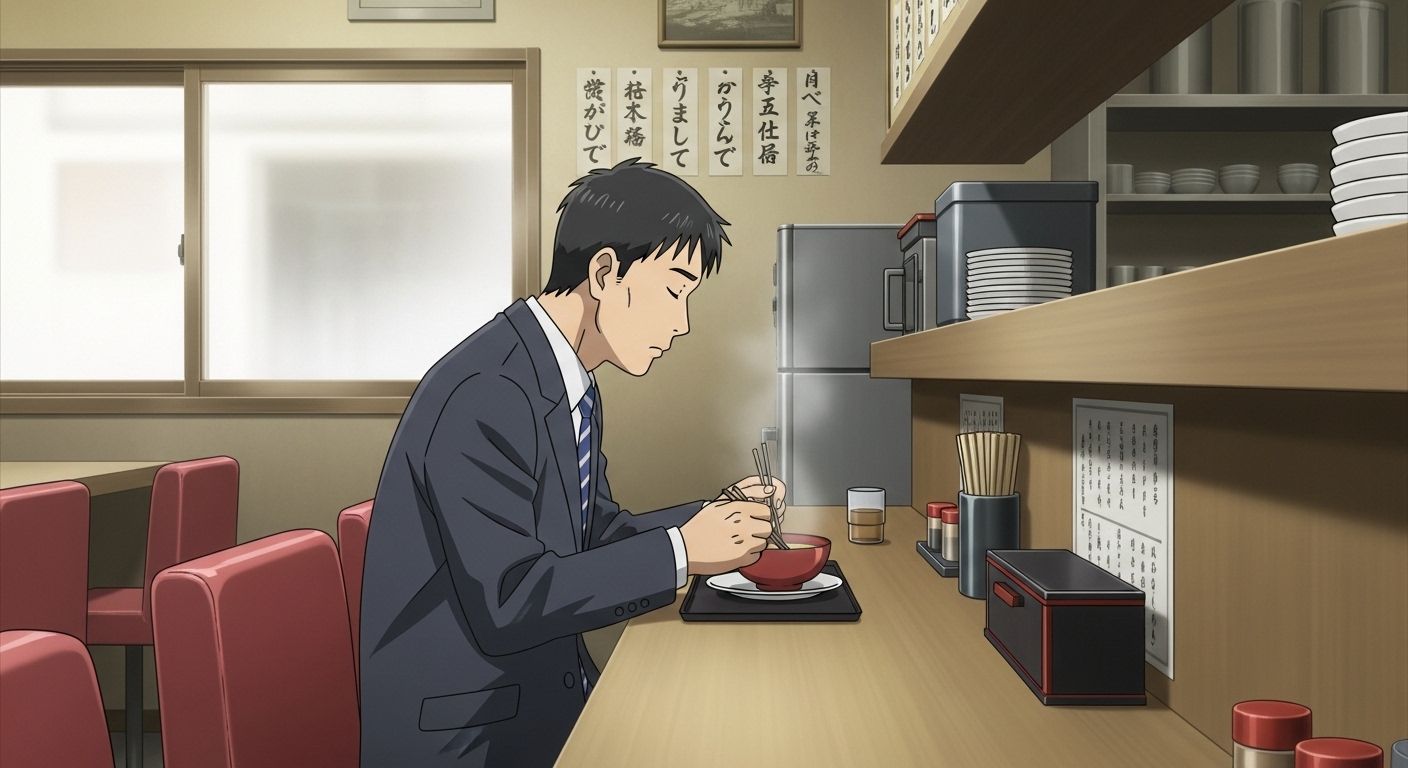

野原ひろしにとって、昼メシは“癒し”でもあり、“整える儀式”でもある。

朝はしんのすけに振り回され、出社すれば上司から小言、取引先からは無茶な要望。

そんな日常の中で、昼飯の時間だけは「誰にも邪魔されない」貴重な孤独。

スマホを見ない。メールを開かない。目の前の定食に全集中。

この30分が、彼にとっての“再起動ボタン”なんだ。

実際、心理学でも「食事の時間に五感を集中させる」行為はストレス軽減に効果があると言われている。

そして昼飯後の幸福感(セロトニンの分泌)が、午後の集中力に繋がる。

つまり、ひろしの流儀は科学的にも理にかなっている。

俺自身、取材の合間に“昼メシにだけは集中する時間”を意識して作るようになってから、明らかに仕事のキレが変わった。

「一口目のうまさで、今日の午後を決める」――そう思うと、昼飯がまるで儀式のように尊く感じる。

ひろしが大事にしているのは、豪華なランチでも流行グルメでもない。

自分のコンディションと向き合い、「今、自分が何を欲しているのか」を見つめ直すこと。

それが“昼メシを通じて整える人生”だ。

彼の姿を見ていると、「自分を大事にするって、こういうことだよな」と素直に思う。

だからこそこの名言は、サラリーマンだけじゃなく、すべての現代人に響く。

昼飯を適当に済ませるか、真剣に向き合うか。

その違いが、午後の自分を、そして明日の自分を分ける。

「良い仕事は良い昼メシから」――これは、社会人のための最も現実的な“人生訓”なんだ。

「妥協しない昼メシが生き方を映す」──選択こそ哲学だ

「昼メシに妥協するってことは、人生にも妥協するってことだ」。

このセリフ、俺は初めて見たとき、笑うどころかちょっと背筋が伸びた。

だってこれ、めちゃくちゃ真理だろ?

昼飯を“どうでもいい”で済ませるか、“どう生きたいか”で選ぶか。

このわずかな違いが、人間の本質を表してる。

野原ひろしが昼飯にこだわるのは、単なる食い意地じゃない。

それは彼が、「限られた環境でも、自分の意思で選び抜く」ことを諦めない男だからだ。

お金も時間も足りない。だけどその中で“最高の一口”を掴みに行く。

それが、ひろしの「流儀」であり、「人生観」なんだ。

この章では、その“妥協しない精神”の裏にある哲学を掘っていく。

昼飯を“選ぶ”ことは、自分の価値を選ぶこと

野原ひろしが昼飯を決めるとき、彼は決して値段や距離だけで選ばない。

「今日は体が重い」「昨日は油っこかった」「この後の会議に集中したい」――そういう自分の“今”と向き合って選ぶ。

これはつまり、“自分の内側を観察する”行為だ。

たとえば、疲れた日には味噌汁がしみる。

勝負の日にはカツ丼で気合を入れる。

彼の選択には常に、「自分をどう整えるか」という意志がある。

俺はこの姿勢がすごく好きだ。

社会人になると、自分の感情や欲求よりも、他人の都合や会社のルールを優先してしまう。

気づけば「何を食べたいか」さえ分からなくなってる。

でも、ひろしは違う。

昼飯を通じて“今の自分”と向き合ってる。

この一点に、彼の人間的な強さがある。

「今日、俺は何を食べたい?」と自問すること。

それは、現代人が忘れた“自分との対話”だ。

そして、その答えをちゃんと行動に移すこと。

それが、ひろしの言う「流儀」なんだと思う。

昼飯は、胃袋だけじゃなく、“意思”を鍛える時間なんだ。

妥協しないことは、日常を愛すること

「昼メシくらい、どうでもいい」――そう思った瞬間、人生の輪郭がぼやけていく。

ひろしはその危うさを、本能的に知ってるんだと思う。

だから彼は、どんなに疲れてても“自分の腹を納得させる一食”を探す。

一見、ただの頑固。だけど、その頑固さが「日常を大切にする力」になってる。

たとえば、雨の日の商店街で、傘を差しながら小さな食堂を探すシーン。

「ここ、前から気になってたんだよな」と、ふと暖簾をくぐる。

あの瞬間の“生活のリアリティ”がたまらない。

ひろしはグルメじゃない。探偵でもない。

ただの中年サラリーマンが、“今日という日”を最大限に生きようとしてるだけだ。

俺もこの姿勢には何度も救われてきた。

忙しい日々の中で、「今日は何食べよう?」って考える余白があるだけで、世界の色が少し変わる。

それは“贅沢”じゃなく、“心のメンテナンス”だ。

昼メシを選ぶことは、人生をデザインすること。

妥協せず、自分の感覚に正直であること。

ひろしのこの流儀は、働くオトコたちにとって、いちばんシンプルで力強い“生き方の哲学”だ。

「限られた時間と予算の中で、最大限の幸福を得る」──サラリーマンの現実と誇り

野原ひろしの昼メシは、いつだって制約だらけだ。

財布には3,000円、昼休みは45分、職場からの移動距離も限られている。

でも、そんな中で彼は毎回“最高の一食”を探し出す。

このスタンスがもう、痛快すぎるんだ。

金がなくても、時間がなくても、ひろしは「今日も俺は旨いメシを食う」と堂々と言い切る。

これって、今の時代に一番必要な“マインドの強さ”じゃないか?

SNSで誰かの豪華ランチを見るたびに劣等感を覚える俺たちに、ひろしは笑いながらこう言うだろう。

「いいか? 幸せは、予算内で掴むもんだ」って。

この章では、ひろしの“限られた中で生き抜く術”に焦点を当てる。

制約は、創造の源だ──「選ばれしサラリーマンの知恵」

ひろしの昼飯風景には、いつも“知恵”がある。

たとえば、カレー屋でトッピングを一つだけ追加する。

それだけで「ちょっと贅沢した気分」になれるのを知っている。

牛丼屋では紅生姜を少し多めにして味の変化を楽しむ。

ラーメン屋では替え玉せずにスープを最後まで味わう。

こうした“小さな満足”を積み重ねるのが、彼の幸福の流儀だ。

「金があれば幸せになれる」って言うけど、それは半分嘘だ。

幸福の本質は、「あるものの中でどう楽しむか」にある。

野原ひろしはその体現者なんだ。

俺も取材や原稿の合間に、ファミレスでワンコインランチを食べるときがある。

以前は「安いし、まあこんなもんだ」と思っていた。

でも、ひろしを見てからは違う。

「この値段で、この味を出してくれる努力」に思いを馳せるようになった。

それだけで、飯がうまくなる。

彼の流儀って、つまり“想像力の使い方”なんだよな。

制約を嘆くより、そこから最大限の満足を絞り出す。

それが本当の「生き方上手」ってやつだ。

時間がないからこそ、幸福は濃くなる──昼メシは“瞬間”を味わう訓練

ひろしの昼休みは短い。

だけど、そのわずかな時間を「どう使うか」で、彼は一日の幸福度を変えている。

昼休みを“休む時間”ではなく、“自分を満たす時間”として使う。

この意識の差が、午後の表情まで変えるんだ。

作品の中で印象的なのは、彼が昼メシを食べる前に一度深呼吸するシーン。

まるで瞑想のように、目の前の一皿に心を集中させる。

あの瞬間、彼の時間の流れが止まる。

仕事、家族、社会の喧騒を一瞬だけ遮断して、“今この一口”に全エネルギーを注ぐ。

この集中力、もはや武道の域だ。

心理学的にも、「短時間で幸福感を得る人ほど、人生満足度が高い」と言われている。

つまり、ひろしの昼メシ哲学はストレス社会を生き抜く究極のセルフケア。

時間に追われるほど、今を味わう技術が必要になる。

俺もこの思想に共感して、“昼メシ中だけは絶対にスマホを触らない”ルールを作った。

最初は落ち着かなかったが、次第に“今ここ”に集中できるようになった。

すると、五百円の定食でも妙にうまく感じる。

幸福は、値段や時間じゃない。

どれだけ「いま」に噛みしめられるかで決まる。

野原ひろしは、そう教えてくれる。

「制約の中にこそ、自由がある」。

それを昼飯で体現してるんだ。

この流儀、マジで真似したくなる。

そして、真似した瞬間に気づく。

“俺たちの人生も、案外うまいじゃないか”って。

「一人で食べる時間に宿る美学」──孤独を誇りに変える男

「一人で食べる昼メシが、一番うまいんだ」。

野原ひろしがこの言葉を放つとき、そこには寂しさじゃなく、静かな誇りがある。

多くの人が“ぼっち飯”をネガティブに捉える中で、彼だけは違う。

昼休みという短い自由の中で、ひろしは“誰にも邪魔されない幸福”を見つけている。

それは、孤独を楽しむ力。

そして、自分をリセットする“静寂の哲学”だ。

アニメや漫画のひろしを見ていると、その「一人飯」の描写が妙にリアルで温かい。

食堂のざわめきの中で、箸の音だけが響く。

味噌汁をすすり、ひとり頷く。

その表情には、「誰かのため」ではなく「自分のために生きる」男の姿がある。

この章では、“孤独を美しく消化する”という、野原ひろしの究極の流儀を語ろう。

「孤独」じゃなく「静寂」──自分を取り戻す時間

多くの人は「一人で食べる=寂しい」と思っている。

でも、野原ひろしにとっての一人飯は、むしろ“リセットの儀式”だ。

彼は朝から晩まで、常に「誰かのため」に動いている。

家では父親として、夫として。

職場では部下として、上司として。

四六時中、人の目と期待に囲まれている。

そんな彼にとって、昼飯のひとときだけが「何者でもない自分」に戻れる時間。

店のカウンター席に腰を下ろし、黙ってメニューを見つめる。

あの数秒間の沈黙の中に、彼の“生のリアル”がある。

食事という行為を通して、彼はようやく呼吸を取り戻しているんだ。

俺も取材や原稿で常に誰かと関わる仕事をしているから、この感覚は痛いほどわかる。

誰かの話を聞き、誰かのために書き、誰かに読まれる。

そんな生活をしていると、いつの間にか「自分の腹の声」が聞こえなくなる。

でも、ひろしのように一人で飯を食う時間を作ると、不思議と心が整う。

「今日の俺、結構頑張ってるな」って、静かに褒めたくなる瞬間が来る。

これが、ひろしの“孤独を誇る力”だ。

孤独を避けるんじゃない。

抱きしめる。

それが、大人の強さなんだ。

一人の時間が、他人を大切にする力になる

面白いのは、ひろしが「一人飯」を楽しんでいるのに、決して“他人嫌い”じゃないってことだ。

彼は、昼飯の時間で自分を満たし、リセットするからこそ、家に帰れば家族に優しくなれる。

会社に戻れば、後輩にも笑顔を向けられる。

つまり、“一人で食べる時間”は“誰かと生きるための時間”なんだ。

心理学でも、“自己充電型の孤独”は人間関係の質を高めるとされている。

人と関わるためには、まず自分の心の電池を満たさなきゃいけない。

野原ひろしは、それを自然にやってのける。

例えば、あるエピソードでは、ひろしが出張先で一人の食堂に入るシーンがある。

周りは常連客ばかりで、少し肩身が狭そうに見える。

でも、ひろしは静かに席に着き、出された定食に感謝しながら食べる。

「ごちそうさまでした」と頭を下げ、店を出る。

あの一連の動作が本当に美しい。

それは、孤独の時間を“自分を磨く時間”に変えている証拠だ。

俺も一人で食うラーメンの時間が好きだ。

誰とも喋らず、ただ麺を啜りながら「今日、何に悩んでたっけ?」と考える。

その時間を経て、ようやく“他人に優しくなれる自分”が戻ってくる。

昼メシを一人で食うという行為は、決して孤独じゃない。

それは、「明日も人と関われるように自分を整える時間」なんだ。

ひろしはそのことを、言葉じゃなく“姿”で教えてくれている。

俺はそんな彼を見て、思う。

――孤独を恐れずに生きる。それが、真の優しさだ。

「仕事は頼めても、オヤジは頼めないからな」──背中で語る男の昼メシ道

このセリフを初めて聞いたとき、胸の奥にズシンと来た。

野原ひろしという男を一言で表すなら、“不器用な責任感の塊”。

派手でもなく、完璧でもない。

だけど、誰よりも「家族のために働くこと」に誇りを持っている。

そして、その誇りを支えているのが“昼メシの時間”なんだ。

昼メシは、彼にとって“戦士の休息”であり、“父親としての覚悟を整える儀式”でもある。

この章では、ひろしの「オヤジ論」を、昼飯という視点から深掘りしていく。

「オヤジ」は肩書きじゃなく、日々の積み重ねだ

「仕事は頼めても、オヤジは頼めないからな」。

この言葉の裏には、「父親という役割には代わりはいない」という強烈な自覚がある。

朝は寝ぼけたしんのすけに振り回され、妻・みさえの怒号に耐え、出勤前から体力を削られる。

それでも、彼は会社に向かう。なぜか?

「家族を守る」という使命があるからだ。

そして、昼休み。

ここだけは、誰のためでもない時間。

だが、その静けさの中で彼は“父親としての自分”を再確認しているように見える。

定食屋の席で、湯気の向こうに浮かぶ味噌汁を見つめながら、ふと考えるんだ。

「これを食って、また頑張ろう」。

あの瞬間、彼は再び“オヤジ”に戻る。

俺は思う。

野原ひろしにとって昼メシは、ただの休憩じゃない。

それは、父親という“役”を演じ続けるためのリハーサルだ。

外の世界でボロボロになっても、家に帰れば笑顔でいられるように。

昼メシは、そのための“心の栄養”なんだ。

「誰かのために食う」──それがひろしの愛のかたち

野原ひろしの凄さは、彼の“食い方”に出ている。

どんなに疲れてても、出されたものを残さない。

好き嫌いも言わない。

味がどうこうよりも、「作ってくれた人への敬意」が彼の食事にはある。

これって実は、“父親としての哲学”そのものなんだよ。

彼は「食べること」を通して、“感謝”と“忍耐”を学んでいる。

昼飯で味わう小さな幸せが、家族のために働くエネルギーに変わる。

そう考えると、ひろしにとっての昼メシは、家庭と社会を繋ぐ“中間地点”なんだ。

あるエピソードで、ひろしは出張中に弁当を食べながらふとつぶやく。

「みさえの弁当、最近ちょっと味変わったな」。

その言葉の奥に、“家族を思う心”が滲んでいる。

忙しさの中でも、ちゃんと“誰かの愛情”を噛み締めてる。

俺はこのシーンを見るたびに、ぐっとくる。

食事って、愛情のバトンなんだよな。

誰かが作ったものを受け取って、自分がまた誰かのために働く。

その循環を野原ひろしは“昼メシ”という形で守っている。

彼の流儀は言葉じゃない。

無言の箸づかい、黙々と食う姿勢、そのすべてが“父親としての誇り”を物語っている。

「家族のために今日も頑張る」――それを誰に誇るでもなく、自分の中で噛み締める。

それが、野原ひろし流・オヤジの美学だ。

俺はこの章を書くたびに思う。

“父親”っていうのは、立派な言葉じゃなく、日々の昼メシににじむ覚悟のことなんだ。

ひろしの背中には、何よりも深い「愛」と「現実」が詰まってる。

それが、この作品が“働く大人”に刺さる理由なんだ。

「計画通りいかないから人生なんだ」──想定外を楽しむ流儀

野原ひろしの昼メシ道には、ひとつの黄金律がある。

それは、「予定通りなんて、まず無理」という現実を受け入れることだ。

彼は決して完璧な人間じゃない。

むしろ、計画はよく崩れるし、想定外の連続だ。

でも、そんな時にこそ、彼は笑う。

「計画通りいかないから人生なんだ! よく覚えておきやがれ!」

この一言には、働くすべての大人が共感できる“生き抜く力”が詰まっている。

この章では、ひろしの「予定外を楽しむ精神」を掘り下げる。

それは、ただのポジティブ思考じゃない。

“崩れた計画の中でも、自分らしくいられる力”――これこそ、ひろし流の生存哲学だ。

想定外は「日常のスパイス」──完璧より、面白さを選べ

ひろしの昼メシエピソードでよくあるのが、「行こうと思ってた店が休み」という展開。

俺たちもあるだろ?

昼飯にラーメンを決めてたのに、店の前に“本日臨時休業”の札が下がってるあの絶望。

普通なら「ついてねえな」とため息をつくところを、ひろしは違う。

彼はそのまま歩き出して、偶然見つけた小さな食堂に入る。

そして、そこが思わぬ名店だったりするんだ。

「こういう出会いがあるから、人生は面白いんだよな」

彼はまるで旅人のように、“偶然の旨さ”を楽しんでいる。

俺はここに、ひろしの本質を見る。

「予定通り」なんて、人生には存在しない。

天気、タイミング、他人の都合――全部、コントロールできない。

でも、その不確定要素の中で“楽しみを見出す力”こそが、生きる力なんだ。

この考え方、マジで仕事にも効く。

取材が飛ぶ、締切がズレる、思った通りに進まない。

だけど、その“ズレ”の中で見つかるチャンスがある。

俺も、予定外に立ち寄った喫茶店で書いた原稿がバズったことがある。

想定外を恐れず、楽しむこと。

それが、野原ひろしが昼メシで教えてくれる“柔軟な強さ”だ。

彼はこう言うだろう。

「人生は、臨時休業の連続だ。でも腹は減るから、旨いもんを探せ」。

崩れた予定が、“本当の自分”を見せる瞬間

想定外が起きたとき、人は焦る。

でも、そこにこそ“素の自分”が出る。

野原ひろしは、昼メシという短い時間の中で、それを何度も経験している。

たとえば、財布を忘れて昼飯を食べ損ねた日。

そんな時でも、彼は「まあいい、夜はうまいビールを飲もう」と切り替える。

「うまくいかない日」も受け入れて笑える強さ。

それが、彼の最大の魅力だ。

この姿勢は、現代の働き方にも刺さる。

完璧主義で自分を追い込む人ほど、少しの失敗で心が折れる。

だけど、ひろしは違う。

彼は「うまくいかない自分」も“作品の一部”として受け入れてる。

昼メシの中の失敗が、人生の味を深くする。

それが、彼の哲学なんだ。

俺も昔、記事がボツになった時は凹みまくってた。

でも今は、ひろしのこの考え方を真似してる。

「ボツになった分、別のネタを見つけるチャンスだ」と思うようにしてる。

計画が崩れるのは当たり前。

それをどう楽しむかで、“人生の濃度”が決まる。

野原ひろしは、人生を“うまくいかないこと込み”で味わっている。

昼メシも同じ。

失敗も迷いも、全部ひっくるめて「旨い」と笑う。

だから彼は強い。

そして、その強さに俺たちは惹かれる。

彼の流儀を真似するなら、こうすればいい。

予定が崩れた日、いつもと違う店に行ってみる。

それだけで、世界は少し変わる。

「うまくいかない昼メシこそ、最高の一食になる」

――それが、野原ひろしの生き方であり、俺が信じる“人生の調味料”だ。

「幸せってのは、気づかないうちに訪れる」──何気ない昼メシに宿る幸福論

「幸せってのは、気づかないうちに訪れるもんなんだよな」。

このセリフ、野原ひろしの生き方を象徴する一言だと思う。

特別なイベントも、豪華なご馳走もいらない。

ただ“いつも通りの昼飯”がうまいと感じられる瞬間。

それこそが、ひろしにとっての幸福なんだ。

俺たちはどうしても「幸せ=特別な出来事」と思い込みがちだ。

旅行、昇進、推し活、バズ。

でも、ひろしは違う。

彼は“今日の味噌汁がしみる”ことに幸せを見いだす。

それは、一見地味だけど、実は最も強靭な幸せの形だ。

この章では、ひろしの「日常の幸福論」を掘り下げていく。

忙しい現代人にこそ必要な“静かな満足”がここにある。

「当たり前」の中にこそ、人生の宝石は転がっている

ひろしの昼メシは、決して派手じゃない。

チェーンの牛丼屋、近所の定食屋、立ち食いそば。

でも、彼はその一食一食を、まるで“芸術作品”のように味わう。

「このタレ、昨日より少し甘いな」

「味噌汁の湯気が、やけに落ち着く」

そんな小さな違いを感じ取る感性こそ、ひろしの強さだ。

俺は思う。

“日常の小さな変化に気づける人間”が、本当に幸せな人なんだ。

どんなに豪華な食事でも、慣れてしまえば当たり前になる。

でも、いつもの店のいつもの味を「うまい」と思える心を持ち続けるのは、簡単じゃない。

昼メシを食べながら、「今日も働ける」「今日も飯がある」――それを自然に感じられること。

それが、野原ひろし流の“生存哲学”だ。

幸せは探すもんじゃなく、噛みしめるもん。

そしてそれは、いつも“昼メシの湯気”の中にある。

幸せを「演出」しない勇気──素のままで生きる力

今の時代、SNSを開けば誰かの“幸せアピール”が流れてくる。

「高級ランチ最高!」「自分へのご褒美♡」みたいな投稿がタイムラインを埋め尽くす。

それを見るたび、ふと心がざわつく人も多いはずだ。

俺も正直、そんな時期があった。

でも、ひろしの昼メシを見て、考え方が変わった。

彼は“誰かに見せるため”に食っていない。

ただ、自分が「うまい」と思える瞬間を大事にしている。

これが本当にカッコいい。

派手な演出をせず、見栄を張らず、ただ自分の心に正直に生きる。

それって、現代社会で最も難しいことだ。

俺はライターとして多くの「リア充投稿」や「意識高い系の食レポ」を見てきたけど、

そのどれよりも、野原ひろしの一言「うまい!」の方がリアルで沁みる。

彼の幸福は、誰かに評価されるものじゃない。

自分の中で完結している。

それが、ひろしの強さであり、魅力だ。

たとえば、あるエピソードで、ひろしが昼メシを食べながらぽつりとつぶやく。

「今日の焼き魚、ちょっと焦げてるな。でも、これくらいがちょうどいい」。

その自然体の言葉に、俺は思わず笑ってしまった。

幸せって、完璧じゃなくてもいい。

むしろ“ちょっと焦げた人生”の方が味がある。

野原ひろしは、そんな“ありのままの幸せ”を教えてくれる存在だ。

見栄を張らない。

比べない。

焦らない。

昼メシを味わうように、人生を味わう。

それが、彼の哲学だ。

俺は思う。

「気づかないうちに幸せが来る」ってことは、“ちゃんと今を見ている”という証拠なんだ。

焦げた焼き魚の香りに、人生の滋味を感じられる人。

それこそ、野原ひろしであり、俺たちが目指すべき“働く大人の理想像”だ。

「もっとカッコよく生きたいよ」──理想と現実の狭間で

「オレだって、もっとカッコよく生きたいよ。でも、家族を守るためにはこれでいいんだ」。

この言葉、笑いの中に沁みる“人生の重み”がある。

野原ひろしは、誰よりも普通で、誰よりも格好悪い。

でも、その“格好悪さ”の中にこそ、リアルな格好よさがあるんだ。

派手な夢を語らなくても、ブランド物を持たなくても、

ひろしは“自分の責任を果たす”という一点で、誰よりも輝いている。

この章では、「理想と現実の狭間で揺れる男・ひろし」が昼メシに込めた矜持を描く。

「格好つけない勇気」こそ、本当のカッコよさ

世の中は“見た目の格好よさ”で溢れている。

SNSを開けば、バズる男たちはみんなスマートで、余裕があって、キラキラしている。

でも、ひろしは違う。

朝の寝癖を直す暇もなく、満員電車に押し込まれ、昼には安定のシャツしわくちゃ。

それでも、彼は胸を張っている。

なぜなら、“誰かのために汗をかいている”からだ。

「もっとカッコよく生きたい」――それは、誰もが抱く願いだ。

でも、野原ひろしのすごいところは、“カッコよさの定義”を自分で決めていること。

世間の流行に乗るんじゃなく、自分の信じる「カッコよさ」を貫いている。

彼にとってのカッコよさは、“背伸びしないこと”。

昼メシひとつ選ぶにも、「無理して高いランチを食う」なんてことはしない。

財布と相談して、自分にちょうどいいものを選ぶ。

それは妥協じゃなく、“自分を知る強さ”だ。

俺も昔、取材帰りに高級ランチに手を出して後悔したことがある。

腹は満たされたけど、心がどこか落ち着かない。

それ以来、俺の中でも“ひろし的カッコよさ”が定義された。

「自分の等身大を受け入れる」。

それが、大人の本当のカッコよさなんだ。

「守る」という選択が、最高のスタイルになる

野原ひろしの名言には、常に“家族”が背景にある。

彼は自分の欲よりも、家族の幸せを優先する。

「本当は趣味に金を使いたい」「本当はもう少し寝たい」。

そんな本音を押し殺して、今日も弁当箱を片手に会社へ向かう。

だけど、その不器用な姿が、誰よりも“男らしい”んだ。

昼メシの時間、彼がひとりで定食を食べながら微笑むシーンがある。

あれは、ただの“休憩”じゃない。

自分を奮い立たせる時間なんだ。

「これでまた頑張れる」と、静かに自分を鼓舞している。

この瞬間、ひろしの中にある“父親としての誇り”が最も強く光る。

俺もライターという不安定な仕事をしていて、

「安定した人生」への憧れと「好きな仕事を貫く理想」の間で揺れ続けている。

そんな時に思い出すのが、ひろしのこの言葉だ。

「家族を守るためなら、カッコ悪くていい」。

この一言に、どれだけの覚悟が詰まっているか。

カッコよさとは、他人の目に映る姿じゃない。

自分の信念を貫く覚悟のことだ。

それを、昼メシの一口に込めて噛みしめる男。

それが、野原ひろし。

俺はこの生き方に、何度も救われてきた。

「カッコつけるな」「比べるな」「守りたいものを守れ」。

それだけで、人生はちょっとだけ真っ直ぐになる。

そして、その真っ直ぐさが、誰かの支えになる。

ひろしは“完璧じゃない父親”だけど、だからこそ完璧に愛されるんだ。

彼の流儀は、どこまでも人間臭く、どこまでも温かい。

“カッコ悪いカッコよさ”を貫く姿に、俺たちは共感し、勇気をもらう。

昼メシの湯気の向こうで微笑む彼の背中には、

「理想と現実を、どっちも抱きしめて生きる」男の姿がある。

「努力はうんこと同じ」──笑いの中に潜むリアルな人生哲学

「努力をすることってのは、うんこをすることと同じだ」

――野原ひろしが放つこの言葉、一見ただのギャグだと思うだろ?

でも、これが意外と深い。

彼はふざけているようで、人生の真理を突いているんだ。

“努力”って、やらなきゃ溜まるし、出すとスッキリする。

しかも、毎日やってこそ健康を保てる。

つまり、努力も排泄も“生きている証”なんだよ。

この章では、ひろしのユーモアに包まれたリアリズムを掘り下げる。

彼の言葉は笑えるけど、笑い終わった後に「なるほどな…」と頷いてしまう。

それが、ひろしの本当の凄みだ。

「頑張る」ことを神格化しない──自然体で努力する男

現代社会は、“努力教”に支配されている。

SNSを開けば「努力は裏切らない」「成功するまで努力を続けろ」といった言葉が溢れている。

もちろん、それが悪いわけじゃない。

でも、その言葉に疲れている人間がどれだけいるか。

野原ひろしは、そんな“努力信仰”を軽く笑い飛ばす。

「努力ってのは、毎日ちゃんと出すことだ」

このユルさに、どれだけの救いがあるか。

努力を特別視しない。

頑張ることを日常の一部にする。

それが、ひろしの流儀だ。

昼メシを食べるように、呼吸をするように、自然に続ける。

「やらなきゃ」じゃなく「やるのが当たり前」――そういう姿勢。

これが一番長続きする。

俺もライターを始めた頃、徹夜で原稿を書いて“努力してる感”に酔っていた時期がある。

でも、それは結局、燃え尽きるだけだった。

今は、ひろしのこの考え方を見習っている。

「努力は日常のリズムであって、特別なことじゃない」。

そのくらいの力加減がちょうどいい。

続けることの秘訣は、頑張りすぎないことなんだ。

「出す」ことの大切さ──溜め込まない生き方のすすめ

この“うんこ理論”の真髄は、「出すこと」にある。

ひろしは、何事も溜め込まない。

愚痴も、疲れも、悔しさも、昼メシの時間に“笑いに変えて流す”。

彼の強さは、そこにある。

会社で理不尽なことを言われても、家で文句を言っても仕方がない。

だから、昼飯を食いながら小声でつぶやく。

「ま、いいか。腹は減るしな」。

この切り替えの速さが、野原ひろし最大の武器だ。

俺たち現代人は、何でも抱え込みすぎる。

SNSで不満を吐き出したつもりでも、実は“残ってる”ことが多い。

だけど、ひろしは違う。

ちゃんと「出す」。

食って、笑って、スッキリして、また働く。

それが、彼の“生き方の循環”なんだ。

ある意味、ひろしの昼メシは“浄化の時間”でもある。

飯を噛む音、汁をすする音、箸を置く音。

その一つひとつが、ストレスを手放す儀式のように聞こえる。

俺もこの流儀を真似して、仕事の合間に「出す時間」を作るようにした。

それは必ずしもトイレの話じゃない(笑)。

SNSを見ない時間、深呼吸の時間、ぼーっと空を見る時間。

“入れる”ばかりじゃなく、“出す”ことを意識するようにしたら、人生が軽くなった。

野原ひろしの言葉は、下ネタに見えて実は深い。

「出す勇気を持て」――それが、現代を生きる俺たちへのエールなんだ。

笑って流す力。

それが、本当の意味での“強さ”だと思う。

ユーモアは人生を救う──笑い飛ばすことで前に進む

ひろしのセリフには、常に“笑い”がある。

でも、その笑いは単なるギャグじゃない。

現実のつらさを、笑いというフィルターを通して受け止める智慧なんだ。

たとえば、昼飯が思ったよりマズかったとき。

普通ならテンションが下がるが、ひろしは笑う。

「これも経験だな。次は別の店にしよう」って。

この軽さ、めちゃくちゃ大事。

笑える人間は、強い。

自分の失敗も、理不尽も、ネタに変えられる人は、いつだって立ち上がれる。

ひろしのユーモアには、そんな“再生力”がある。

俺は思う。

努力も、失敗も、うんこも、笑い飛ばせるくらいがちょうどいい。

深刻になりすぎず、ちょっと肩の力を抜いて生きる。

それが、ひろし流の「努力哲学」だ。

昼メシを食って笑う男が、今日も最強なんだ。

それだけで十分。

だから俺たちも、つまらない日こそ“ひろしの流儀”を思い出そう。

笑って出して、うまいメシを食って、生き直せばいい。

そうすれば、明日もきっと旨い。

「エリートの後ろには俺たちがいる」──平凡を誇るという革命

「一握りのエリートの後ろには、何千何万という俺たちみたいな人間がいるんだ!」

――このセリフ、まさに“社会のリアル”を貫く叫びだ。

野原ひろしは、決して特別なヒーローじゃない。

でも、彼が体現しているのは“普通であることの尊さ”だ。

この言葉には、すべての働く人間が抱える葛藤と誇りが詰まっている。

努力しても報われない日々。

誰かに評価されない現実。

それでも、「俺たちがいるから社会は回ってる」という信念が、ひろしを支えている。

この章では、“平凡こそ最強のアイデンティティ”という、野原ひろしの思想を掘り下げる。

“普通”は敗北じゃない──積み重ねの美学

現代社会では、“特別”であることが正義とされがちだ。

SNSでは「成功者」「インフルエンサー」「ハイスペック」が脚光を浴びる。

でも、実際に社会を支えているのは、地味で、普通で、真面目に働く人たちだ。

野原ひろしは、その象徴だ。

彼は「普通の会社員」という肩書きを、卑下することなく誇りにしている。

「俺の仕事なんて、誰かの役に立ってるかわからねぇ」

そう呟く日もある。

でも翌朝にはスーツに袖を通し、ネクタイを締める。

誰かに褒められなくても、評価されなくても、自分の責任を果たす。

それが、彼の“戦う流儀”なんだ。

俺もライターをしていてよく思う。

世の中に名前が残る原稿はほんの一握り。

でも、読者の一人が「面白かった」と思ってくれれば、それで十分。

その感覚に救われる。

ひろしの「普通」は、諦めじゃない。

むしろ、誰よりも強い選択だ。

“平凡”を受け入れるって、実はものすごい勇気がいる。

だって、それは「比較から降りる」という決意だから。

野原ひろしは、凡人の代表として生きている。

そして、その姿こそが、多くの人に“生きていい理由”を与えている。

「普通でいる」ことが、こんなにも勇ましいなんて、俺はこの作品で初めて知った。

支える者の誇り──“影の主役”としての生き方

「エリートの後ろには俺たちがいる」。

この言葉の裏にあるのは、ひろしの“支える誇り”だ。

彼は決してトップを目指していない。

むしろ、“誰かの努力が成り立つように動く人間”であることに誇りを持っている。

会社で資料を作る人。

工場で部品を組み立てる人。

配達で商品を届ける人。

どんな仕事も、“誰かの幸せ”を裏で支えている。

それを理解している人間こそ、本当のプロフェッショナルだ。

昼メシのシーンで、ひろしは一人静かに「ごちそうさま」と言う。

その一言の中に、“作った人への感謝”と、“働く仲間への敬意”がある。

彼は、自分が「社会というチームの一員」であることを知っている。

だからこそ、愚痴を言いながらも、次の日も働ける。

俺はこの考え方が本当に好きだ。

「誰かを輝かせる側の誇り」を持って生きるって、めちゃくちゃカッコいい。

スポットライトを浴びなくても、照明を動かしてるのは自分なんだ。

そう思えるだけで、日常の景色が変わる。

野原ひろしは、俺たち“裏方のヒーロー”なんだ。

昼メシを食べながら、「今日も俺たちが社会を回してる」と思える。

その実感こそが、生きる支えになる。

誰もが主役になれなくても、支える側にだって物語はある。

その物語を誇れる人が、一番強い。

そして、その強さは昼メシの湯気の向こうにある。

「普通の男」であることを、誇れ。

それが、野原ひろしが俺たちに残した、最高の名言だ。

まとめ──「昼メシの30分に、人生が凝縮されている」

俺はこの『野原ひろし 昼メシの流儀』という作品を何度も読み返してきた。

最初は単なるスピンオフだと思ってた。

けど、今はハッキリ言える。

これは、“働く人間の生き方”を描いた最強の人生論マンガだ。

笑える。癒される。だけど気づいたら、涙ぐんでる。

なぜなら、そこにあるのは誰もが共感できる「生の実感」だからだ。

ひろしの昼メシには、人生のすべてが詰まってる。

選択、妥協、孤独、愛、失敗、幸福、責任、そしてユーモア。

それらが全部、30分という短い時間に凝縮されている。

そしてその30分こそ、俺たちが生きる毎日の“縮図”なんだ。

「食う」という行為は、生きる覚悟だ

昼メシを適当に済ませる日もある。

でも、ひろしは言う。「昼メシをナメるな」と。

それは、目の前の自分をナメるなという意味でもある。

仕事がうまくいかない日も、上司に怒られた日も、財布が寂しい日もある。

それでも、腹は減る。

そして、飯を食う。

その“生き続ける意思”こそが、ひろしの哲学なんだ。

昼メシを食うということは、「今日を生き抜く」という小さな宣言だ。

俺はこの作品に出会ってから、“飯を食う”という行為が変わった。

ただの栄養補給じゃなく、“人生を噛みしめる時間”になった。

ひろしみたいに、今日の飯に感謝して、明日への力を蓄える。

それだけで、仕事も人間関係も、不思議と前向きになった。

だから俺は今、全力で言いたい。

「昼メシの流儀」は、ただの“飯マンガ”じゃない。

“生き方の教科書”だ。

あなたの「昼メシ」から、人生を取り戻せ

もしこの作品をまだ読んでいない人がいたら、今日の昼メシ前に一話だけでも読んでみてほしい。

豪華なステーキでもいいし、コンビニのパンでもいい。

ひろしのように、その一口を“真剣に味わって”みてほしい。

きっと、その瞬間に気づくはずだ。

「あ、俺、生きてるな」って。

俺たちは、忙しさの中で“味わうこと”を忘れがちだ。

でも、“味わう”という行為は、生きる力を思い出すことでもある。

だから、今日も昼メシをしっかり食べよう。

立ち食いそばでもいい。冷食でもいい。

それを選び、味わうことが、あなたの人生を取り戻す第一歩になる。

「良い仕事は良い昼メシから」。

この言葉を、俺はこれからも胸に刻んで生きる。

昼メシは、誰にでも平等に与えられた“幸せのリハーサル”だ。

その一口が、明日の勇気になる。

そして、今日も俺は思う。

――野原ひろし、あんた本当にカッコいいよ。

その背中を追いながら、俺も今日の昼メシを探しに行く。

FAQ:『野原ひろし 昼メシの流儀』をもっと楽しむためのQ&A

Q1. 『野原ひろし 昼メシの流儀』ってどこで見られる?

現在、アニメ版『野原ひろし 昼メシの流儀』は以下の配信サービスで視聴可能です。

・U-NEXT

・dアニメストア

・Amazon Prime Video

・Hulu

放送版と比べてテンポが良く、声優・森川智之による“ひろしの声”が大人の渋みを引き立てています。

Q2. 原作とアニメで内容は違うの?

原作(漫画)はグルメ描写が中心で、食のこだわりや店選びの哲学が深く描かれています。

一方、アニメ版はテンポと演出の巧みさで“社会人のリアル”を際立たせた構成。

特に声と間によるユーモア表現が絶妙で、「昼メシの時間に観ると沁みる」と話題です。

Q3. どの名言から読めば(観れば)いい?

おすすめはやはり「良い仕事は良い昼メシから」と「昼メシに妥協するってことは、人生にも妥協するってことだ」。

この2つを押さえると、『昼メシの流儀』全体の哲学が見えてきます。

その上で、「計画通りいかないから人生なんだ」「幸せってのは、気づかないうちに訪れる」など、共感を呼ぶ名言を味わうとさらに深まります。

Q4. 作品の“リアルさ”はどこから来てるの?

作者・塚原洋一氏が実際のサラリーマン生活を観察し、実在の飲食店文化や街の風景をリアルに再現しているためです。

また、監修には『クレヨンしんちゃん』原作陣が関わっており、日常描写の細かさと“しんちゃん的温かさ”の両立が実現されています。

Q5. ひろしの哲学って、結局なんなの?

一言で言えば、「限られた時間と環境の中で、自分を見失わずに生きる力」。

昼メシという“誰にでもある日常”を通じて、自分を整え、感謝し、笑って働く。

それが、野原ひろしという男の“飯哲学”であり、『昼メシの流儀』が伝えたいメッセージです。

情報ソース・参考記事一覧

- ▶ 『野原ひろし 昼メシの流儀』公式サイト(クレヨンしんちゃん公式)

作品概要、最新話情報、単行本リリース情報を掲載。 - ▶ YAKK:作品レビュー「野原ひろし 昼メシの流儀」

名言・名シーン紹介、アニメ版の特徴を詳細に解説。 - ▶ 名言Power:「野原ひろし」名言・名台詞集

ひろしの哲学的なセリフからギャグ寄りの名言まで幅広く収録。 - ▶ Soul Brighten:「野原ひろし」人生名言まとめ

「計画通りいかないから人生なんだ」など、社会人に響く台詞を中心にピックアップ。 - ▶ note:たいく家庭教師「野原ひろしに学ぶ“普通の幸福論”」

日常を肯定するひろしの姿勢を心理学的に分析した考察記事。 - ▶ アニメージュプラス:アニメ『昼メシの流儀』制作陣インタビュー

声優・森川智之とスタッフが語る、“ひろしの魅力とリアルな男の生き様”。 - ▶ Yahoo!トレンドニュース:「“昼メシ”が日本を救う? 野原ひろしの人気再燃」

SNSでの再ブームの背景を分析。社会人の共感を呼んだ理由を解説。

出典注記:

一部の名言や引用は、原作・アニメ中のセリフに加え、ファンコミュニティやレビュー記事からの言及を含みます。

正式な台詞の確認については各単行本・公式配信エピソードをご参照ください。

「昼メシに妥協するな」――その言葉は、働くすべての人の心に向けられたエールだ。

今日の昼メシ、ちゃんと味わおうぜ。

コメント