『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』――断罪から始まる恋と、溺愛で世界が変わる物語。

この記事では、登場人物と相関図をもとに、ティアラローズを中心とした“恋と陰謀”の構造を徹底解説する。

悪役令嬢・隣国の王太子・乙女ゲームのヒロイン・妖精王たち――誰が誰を愛し、何を守ろうとしているのか。

キャラクターの感情線と関係性を、南条蓮が“熱とロジック”の両面から読み解く。

「なぜ悪役令嬢が愛されるのか?」

その答えを、登場人物の心と矢印の交差点から探っていこう。

ティアラローズという“悪役令嬢”の宿命

物語の始まりは、煌びやかな宮廷ではなく――断罪の舞台だった。

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の主人公、ティアラローズ・ラピス・クラメンティール。

彼女は、ラピスラズリ王国の名門クラメンティール侯爵家の令嬢であり、王太子ハルトナイツの婚約者として、誰もが羨む立場にいた。

しかし、運命は皮肉にも彼女に“悪役”の役を与える。

そう、ここは前世でプレイしていた乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』の世界。ティアラローズはゲームの中でヒロインを苛め、断罪される存在だったのだ。

自分が“破滅する運命のキャラ”だと気付いた瞬間から、彼女の戦いは始まる。

だがティアラローズは、ただ運命を嘆く転生者ではない。彼女は己の知識と誇りを武器に、少しでも“まっとうな令嬢”として生きることを選ぶ。

他者を傷つけず、善意を積み重ねる――それが彼女の小さな抵抗だった。

しかし、その慎ましい努力も“ゲームシナリオ”の強制力の前では無力だった。

運命の断罪イベントは、避けようがなく訪れてしまう。

断罪の舞台で始まる“再誕”の物語

断罪の場面は、アニメ化発表時にもファンの間で大きな話題となった。

王宮の庭、満開の花々の前で、ティアラローズは民衆の視線を浴びながら断罪される。

罪状は――乙女ゲームのヒロインである少女・アカリを苛めたこと。

ハルトナイツ王太子の冷酷な言葉が、彼女の婚約破棄と断罪を宣告する。

この瞬間、かつてプレイヤーとして見ていた“定番シーン”が、彼女にとっての“現実”に変わる。

それは、転生悪役令嬢ものにおける「避けられない破滅イベント」の象徴でもある。

だが、本作はここからが本番だ。

泣き崩れるティアラローズの前に、隣国・マリンフォレスト王国の王太子アクアスティードが現れる。

その姿は、まるで絵本の救済者のようだった。

彼は言う。「ティアラローズ嬢、私の妃になって頂けませんか?」と。

この言葉が、全てを変えた。

悪役令嬢として終わるはずの彼女に、まさかの“隣国からの求婚”。

ここから始まるのは、“断罪後の人生”を描く、新しい乙女ゲームのその先の物語だ。

“悪役”ではなく“主人公”としての覚醒

ティアラローズは、ただ運命を受け入れるだけの存在ではない。

彼女は、己の罪を自覚しながらも「どうすれば世界が少しでも良くなるか」を考える。

他人を思いやる優しさと、静かな強さを兼ね備えた令嬢。

その誠実さが、隣国の王太子アクアスティードの心を動かすのだ。

つまり、ティアラローズは“悪役”の皮を被った“正義の再定義者”。

彼女の選択一つひとつが、周囲の価値観を塗り替えていく。

南条の視点で言うなら、ティアラローズというキャラは「自己救済の象徴」だ。

前世の知識=プレイヤーとしての視点を持ち込みつつも、彼女は過去に囚われない。

「知っている未来」を捨てて、「変えられる現在」に賭ける。

だからこそ彼女の行動には説得力があり、読者も共に“リスタート”を体験できる。

悪役令嬢モノが量産される中で、本作のティアラローズが群を抜いて支持されるのは、

“被害者でも加害者でもない、能動的な主人公”として描かれているからだ。

アクアスティードに見初められる展開も、単なる恋愛では終わらない。

それは、ティアラローズの「自己価値の証明」でもある。

愛されること=救われることではなく、「自分で歩いた結果として愛がついてくる」。

この構造が、読者に深いカタルシスを与える。

断罪から始まり、救済で終わる。だがその救済は、他人から与えられるものではない。

自ら運命を掴み取った令嬢の物語――それがティアラローズという存在の本質なのだ。

俺は思う。

彼女の強さは、声を荒げることでも涙を流すことでもなく、“赦すこと”にある。

ハルトナイツを恨まず、アカリを責めず、過去の自分さえ受け入れる。

その静かな覚悟こそが、アクアスティードの心を奪った最大の理由だ。

悪役令嬢がヒロインを越える瞬間。

それは、誰よりも“優しく在ること”を選んだ時に訪れる。

──ティアラローズの物語は、「運命は変えられない」という言葉に対する、最も美しい反論だ。

断罪の舞台で立ち上がったその一歩が、彼女だけでなく、世界の運命をも変えていく。

そして俺たちは、その姿に“生まれ変わる勇気”を見るのだ。

隣国の王太子アクアスティード——“溺愛”の裏にある政治と忠誠

断罪の庭で差し伸べられた救いの手――それが隣国マリンフォレスト王国の王太子、アクアスティード・マリンフォレストだ。

彼の登場は、ティアラローズの物語を一瞬で塗り替えた。

“断罪の被害者”だった令嬢が、“隣国の王太子に求婚される”という奇跡。

その衝撃は読者の間で「これぞ転生モノのカタルシス」と評されるほど強烈だった。

だが、アクアスティードというキャラクターはただの“溺愛系王子”ではない。

その一途な愛の裏には、王としての覚悟と政治的意図が潜んでいる。

“完璧すぎる王太子”の正体

アクアスティードはマリンフォレスト王国の第一王子にして、次期国王候補。

容姿端麗・品行方正・知略に富み、国民からの信頼も厚い――まさに絵に描いたような王太子だ。

だが、彼の真の魅力はその完璧さではなく、「完璧さの裏にある孤独」だと俺は思う。

生まれた時から“国の顔”として育てられ、失敗を許されない立場。

そんな彼がティアラローズに惹かれたのは、偶然でも運命でもなく、彼女の“人間らしさ”に救われたからだ。

断罪の場で涙を堪え、誰も責めず、ただ静かに頭を下げた令嬢。

その姿を見た瞬間、アクアスティードは“彼女は王妃にふさわしい”と直感したのだろう。

王族にとって最も大事なのは、権力よりも民の信頼。

ティアラローズが見せた「赦しと誇り」は、どんな政治的演説よりも強い信頼の証だった。

だからこそ彼は、あの場で「求婚」という最大の政治的行動に出た。

“溺愛”は外交戦略の延長線上にある

一見、アクアスティードの行動は恋に溺れた王子のように見える。

だが、マリンフォレスト王国の政治構造を考えると、その選択は非常に合理的だ。

ラピスラズリ王国の王太子が民の前で婚約者を断罪した――そのニュースはすぐに周辺諸国へ伝わる。

つまり、ハルトナイツ王太子の行為は国際的には“王国の恥”であり、外交的失策でもある。

そのタイミングでアクアスティードがティアラローズを庇い、求婚した。

これは恋愛ではなく、「隣国の評判を奪う外交手腕」でもある。

彼の“溺愛”は、感情と理性の狭間で成立している。

愛する女性を守るという私的な動機と、隣国の信用を得るという公的な使命。

その両方を同時に果たすために、彼は「恋を政治に変えた」王太子なのだ。

まさに、恋愛を戦略に昇華させる知略型ヒーロー。

そこに見えるのは、“理性で動く男が感情を選ぶ”という美学だ。

アクアスティードの忠誠と優しさの交差点

アクアスティードの周囲には、優秀な側近エリオットや妖精王たちが控えている。

彼らに共通するのは、王太子への揺るがぬ忠誠心だ。

だが、アクアスティードはその忠誠を“支配”ではなく“信頼”で維持している。

それが彼の王としての器の大きさだ。

エリオットが冷静な参謀であるなら、アクアスティードは感情を宿した理性の体現者。

彼のもとに人が集まるのは、“命令ではなく共感で動く王”だからだ。

南条の視点で言えば、アクアスティードは「恋愛ジャンルの中に潜むリーダー論」だ。

彼はティアラローズをただ愛しているのではなく、彼女の生き方に“共鳴”している。

つまり、彼にとって愛とは支配ではなく「共に歩むこと」。

恋愛でありながら、これは王政の哲学でもある。

愛を以て導き、信頼を以て守る――そんな理想の王太子像を、彼は体現している。

南条が見た“アクアスティード現象”

俺がこのキャラに惹かれる理由は、彼が“優しさを武器にする男”だからだ。

彼の優しさは決して甘さではなく、相手を信じ切る強さの証。

ティアラローズの罪を知った上で、それでも彼女を選ぶ。

その決断に王族の誇りも、政治的計算も、恋の情熱も全部詰まっている。

まるで“愛と国家の二刀流”。

アクアスティードが求婚した瞬間、彼は単なる恋愛対象から“物語の改革者”へ変わった。

断罪というシナリオを壊し、新たなルートを開く。

この瞬間、本作は乙女ゲームの枠を越え、「運命を書き換える王子の物語」になったのだ。

恋愛×政治×覚悟が交差する場所。

その中心にいるのが、アクアスティード・マリンフォレストという男だ。

──彼は恋に溺れながらも、沈まない。

それは、“愛が彼を支えている”のではなく、“彼が愛を支えている”からだ。

溺愛とは、ただ甘やかすことではない。

相手の罪も過去も丸ごと抱きしめて、“共に立つ覚悟”のことだと、アクアスティードが教えてくれる。

ハルトナイツとアカリ——“正史ルート”の恋と断罪の因果

ティアラローズが断罪される舞台裏には、もう一つの「恋の正史」が存在していた。

それが、ラピスラズリ王国の王太子ハルトナイツ・ラピスラズリ・ラクトムートと、

乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』のヒロイン・アカリの関係だ。

この二人こそが、本来“ゲーム的には”幸福なエンディングを迎えるはずの正統カップルだった。

しかし、彼らの恋が成立するためには、ティアラローズの破滅が必要条件だった――この構図が、物語の最大の皮肉でもある。

“王太子ルート”の裏側に仕組まれた断罪シナリオ

乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』では、プレイヤー(=アカリ)は複数の攻略対象の中から一人を選び、恋愛エンディングを目指す。

その中でも最も難易度が高く、華やかなルートが“王太子ハルトナイツルート”だ。

ゲーム内では、ヒロインが数々の試練を乗り越え、ついに王太子に認められる――その結末が「真実の愛」。

だが、その“試練”の一部として用意されていたのが、悪役令嬢ティアラローズの断罪イベントである。

つまり、ティアラローズの存在そのものが、ハルトナイツとアカリの恋を成立させるための“舞台装置”。

彼女が罪を問われ、涙を流し、王太子がヒロインを選ぶ――これこそが「正史ルート」だった。

この構造の恐ろしさは、ハルトナイツ自身もまた“脚本に囚われていた”ことだ。

彼は恋をしているつもりで、実はシナリオ通りに動かされていた。

それこそが、この物語が提示する「運命の檻」である。

南条の見立てでは、このハルトナイツという男は「愛の迷子」だ。

彼は王族としての責任と、乙女ゲーム内の“正義の役割”に挟まれ、自分の感情を見失っている。

ティアラローズを断罪する時の冷たい表情も、実は“正しい選択を演じている”だけなのだ。

この演技のような正義感こそが、彼の悲劇を生んでいる。

アカリという“純愛の象徴”の裏にある影

アカリは現代日本から転生した少女であり、前世でこの乙女ゲームをプレイしていたプレイヤーの一人だ。

つまり、彼女は“物語の中身を知っている側”の存在である。

彼女にとってこの世界は、“理想の恋を実現する舞台”。

ハルトナイツ王太子との恋は、その夢の頂点だ。

だが同時に、アカリが“自分のハッピーエンド”を掴むほどに、ティアラローズは破滅へ追い込まれていく。

これは、乙女ゲームというジャンルの根幹に潜む構造的ジレンマでもある。

ヒロインが幸せになるためには、誰かが不幸にならねばならない。

南条としては、ここに本作の社会的な面白さを感じる。

「ヒロイン=正義」「悪役令嬢=悪」という単純な図式を疑う視点。

アカリが善意の塊であっても、その存在が他人を破滅させる構造を孕んでいる。

このパラドックスを描き切った点で、本作は“乙女ゲームというジャンル自体への批評”になっている。

“正史ルート”と“分岐ルート”の衝突

ハルトナイツとアカリの恋が“正史”であるならば、ティアラローズとアクアスティードの関係は“分岐ルート”にあたる。

しかし、この分岐が示しているのは単なる恋愛の選択ではなく、「世界そのものの上書き」だ。

アクアスティードが介入した瞬間、ゲームのシナリオが破壊され、現実の時間が動き出す。

プレイヤーの手を離れた“もう一つの人生”が始まるのだ。

ハルトナイツとアカリは“運命に従う側”。

ティアラローズとアクアスティードは“運命に抗う側”。

その対比が、作品全体の構造を支えている。

恋の形としてはどちらも純粋だが、ベクトルが違う。

前者は“与えられた愛”であり、後者は“選び取った愛”なのだ。

南条が見た“正史の崩壊”という快感

俺がこの章に惹かれる理由は、断罪の瞬間が“悪役令嬢もの”のテンプレを裏切るからだ。

普通ならティアラローズはここで終わる。ゲーム的にも、ハルトナイツとアカリが結ばれ、めでたしめでたし。

でも本作は、そこから“新しい恋と秩序”を描く。

つまり、正史の崩壊そのものが快感になっている。

ハルトナイツとアカリの物語は決して悪ではない。

だが、それだけでは完結しなかった世界に、ティアラローズが新しい意味を与えた。

「ヒロインだけが幸せになる時代は終わった」――この作品が示すのは、そんな時代の変化だ。

読者もまた、ティアラローズを通じて“物語のルール”を疑うようになる。

だからこそ、この第三章の恋は、美しくも苦い。

愛が人を救い、同時に人を断罪する――そんな真実が、ここにある。

精霊王と妖精たち——“恋と世界”を繋ぐ存在

ティアラローズとアクアスティードの物語を彩るもう一つの要素――それが「妖精」と「精霊王」たちの存在だ。

一見すると、彼らは幻想的なサブキャラクターのように見える。

だが実際には、物語全体の“世界構造そのもの”を支える根幹的な存在であり、

人間の恋愛や運命の行方にまで影響を与える“神話的装置”として描かれている。

マリンフォレスト王国には三人の妖精王がいる――森の妖精王キース、空の妖精王クレイル、そして海の妖精王パール。

彼らは自然界の調和を司り、人間たちの行いを静かに見つめる存在。

アクアスティードがこの王国の王太子である以上、彼は彼らの庇護と加護の下にある。

そしてティアラローズが“妖精に愛される令嬢”として描かれるのも、彼女自身の“心の在り方”が彼らの理に適っているからだ。

“祝福される恋”と“選ばれる人間”

妖精王たちの役割は単なる世界観の装飾ではなく、物語の「恋愛の正当性」を担保する装置でもある。

つまり、誰が“真実の愛”を手に入れるべきかを見極め、祝福する審判者なのだ。

ティアラローズとアクアスティードが結ばれていく過程では、何度も妖精たちが現れ、彼らの愛を試す。

それはまるで、“神話的結婚”の儀式。

彼らの愛が一時の情熱ではなく、世界に調和をもたらすものであることを証明するための試練なのだ。

森の精霊王キースは、自然の循環を重んじる存在として、ティアラローズの「優しさ」を認める。

空の妖精王クレイルは、真実を見通す冷静さを持ち、アクアスティードの「覚悟」を見抜く。

そして海の妖精王パールは、“愛の深さ”を司り、二人の関係に祝福を与える。

彼らの三重の試練を通じて、ティアラローズとアクアスティードの関係は、個人的な恋を越え、“世界の秩序を回復する愛”へと昇華していく。

アイシラという“もう一人の祝福者”

この妖精世界を語る上で欠かせないのが、海の妖精に愛された公爵令嬢・アイシラ・パールラントだ。

彼女はティアラローズのように転生者ではなく、純粋に“この世界の住人”として生きている。

その存在が示しているのは、妖精や精霊が“人間を選ぶ”という法則だ。

アイシラの存在は、ティアラローズのような特別な存在を相対化し、

“誰もが愛され得る世界”というメッセージを体現している。

南条的に見ると、このアイシラは「第2のヒロイン」というより、“世界のスポークスパーソン”に近い。

彼女は人間と妖精の間を繋ぐ調停者であり、

アクアスティードとティアラローズの関係を「個人の幸福」から「世界の安定」へと広げる装置になっている。

本作の魅力は、恋愛のスケールを“宇宙的な調和”にまで押し上げている点にある。

アイシラというキャラはその象徴的存在だ。

“恋”と“世界”が交差する瞬間

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の後半では、精霊たちの加護が不安定になり、王国全体に異変が起きる。

この出来事が象徴しているのは、世界が“愛の不調和”に反応しているということだ。

つまり、この物語の世界では「愛の形」そのものが“自然現象”と連動している。

恋が成就すれば花が咲き、疑念が生まれれば嵐が起こる。

そうした幻想的な演出を通じて、作者は“恋愛=世界のバランス”というテーマを描き出している。

南条の解釈では、この構造は非常に現代的だ。

恋愛を個人の感情の物語に留めず、社会や環境、さらには世界全体との関係性として再定義している。

ティアラローズとアクアスティードの愛は、自己満足ではなく“世界の幸福”に繋がる。

言い換えれば、彼らの恋はこの世界のエコシステムの一部なのだ。

これほどまでに恋と世界を接続した作品は、近年の“悪役令嬢もの”の中でも異例と言える。

南条が見た“精霊王の役割”

精霊王たちは単なるサポートキャラではなく、読者に対する“視点の導き手”でもある。

彼らは「愛の正しさ」を測る基準として存在し、

人間たちの迷いや矛盾を映し出す鏡のような存在だ。

特にキース(森の王)は、“赦しと再生”の象徴としてティアラローズを認める場面で、作品全体の主題を凝縮している。

つまり、この世界では“正しさ”は力ではなく、優しさで決まるのだ。

──恋が世界を動かし、優しさが秩序を作る。

それが『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』の世界法則であり、精霊王たちはその証人である。

彼らが祝福を与える瞬間、ティアラローズの物語は“恋愛譚”から“神話”へと進化する。

そこにこそ、この作品が長く愛される理由があると、俺は確信している。

フィリーネ・エリオット——令嬢と側近、影で支える者たち

ティアラローズとアクアスティードの恋物語は華やかで劇的だ。

しかし、その光の裏には、彼らを静かに支える存在がいる。

それが――ティアラローズの侍女フィリーネ・サンフィストと、アクアスティードの側近エリオット。

彼らは恋の当事者ではないが、確かに物語の“もう一つの心臓”を担っている。

彼らの存在なくして、この物語の温度は成立しない。

なぜなら彼らは、恋と権力と運命の狭間で、“人間らしさ”を保つ役割を果たしているからだ。

フィリーネ——令嬢に仕える、もう一人の戦士

フィリーネ・サンフィストはサンフィスト男爵家の出身で、ティアラローズの専属侍女として仕える少女。

彼女の立場は一見、脇役中の脇役。

だが、フィリーネの言葉や行動には、ティアラローズの“本音”が反映されている。

つまり、フィリーネはティアラローズの「鏡」だ。

令嬢としての彼女が公の場で見せられない弱さや迷いを、唯一共有できる存在でもある。

彼女の支えがあったからこそ、ティアラローズは断罪の後も心を壊さずにいられた。

アクアスティードに出会った後も、フィリーネはその愛を“冷静な目”で見守る。

侍女という立場でありながら、時に“姉のように”、時に“友人のように”寄り添う。

南条的に言うなら、フィリーネは「恋愛劇のバランサー」だ。

彼女がいることで、物語が恋愛一辺倒ではなく、人間関係の現実味を帯びる。

また、原作ファンの間では“フィリーネ視点のスピンオフが見たい”という声も多い。

それは、彼女が「恋愛を見つめる第三者」としての感情を持っているからだ。

恋をしていない彼女が、恋に翻弄される令嬢を支える。

その姿にこそ、読者は“恋に疲れた大人の共感”を見出しているのかもしれない。

エリオット——忠誠に生きる男の静かな矜持

アクアスティード王太子の側近、エリオット。

彼は常に冷静で、王太子の命を第一に考える忠義の男だ。

政治や外交の裏で、彼が動いているからこそアクアスティードの決断は実を結ぶ。

だが、彼の忠誠は単なる“仕える者”のものではない。

それは、アクアスティードという人間そのものへの“信頼”から生まれている。

彼は王太子の「恋」を止めることも、「命令」に背くこともできない。

だが同時に、ティアラローズの人柄を理解し、彼女を守る行動も取る。

その矛盾の中で、エリオットはいつも葛藤している。

恋愛の中心ではないが、彼の存在があることで王太子の人間性が際立つ。

つまり、エリオットは“理性の代弁者”としてこの物語に存在しているのだ。

南条の目線で言うなら、エリオットは「愛と忠義の間で最も人間的に苦しむキャラ」だ。

彼は自分の感情を押し殺しながら、主の幸福を願う。

それは、恋愛モノではよくある「報われない片想い」とは異なる。

むしろ、“恋を俯瞰する者”として、物語の厚みを支えている。

この静かな矜持があるからこそ、アクアスティードの溺愛は“現実感”を失わないのだ。

“支える者”が作る物語の呼吸

恋愛ファンタジーは、メインカップルだけを描いているようで、実は“周囲の人々のまなざし”で完成する。

フィリーネとエリオットは、そのまなざしを担う存在だ。

二人の視点を通すことで、読者は「恋愛の外側」にいる感覚を得られる。

これは、感情を休ませるための“呼吸の場”であり、物語に陰影を与える手法でもある。

また、彼らは“忠誠”や“友情”という別の形の愛を体現している。

恋ではないが、確かに誰かを思う気持ち。

その無償の愛があるからこそ、物語はまっすぐに進める。

南条的に言えば、彼らは「愛の裏方」であり、恋の世界における“重力”そのもの。

メインが空へ舞い上がっても、彼らが下で支えているから、物語は空中分解しない。

南条が見た“脇役の存在意義”

俺がこの二人に惹かれるのは、彼らが“選ばれなかった側”でありながら、誰よりも美しい選択をしているからだ。

恋をしないこと、仕えること、見守ること。

それは受け身ではなく、能動的な生き方だ。

そして、その在り方が、ティアラローズやアクアスティードの決断をより輝かせている。

──恋をしていない者の祈りが、恋人たちを支える。

そんな構造の美しさを、俺はこの作品で何度も感じた。

だからこそ、この物語は“全員が主役”と言っていい。

フィリーネとエリオットという二人の存在が、それを証明している。

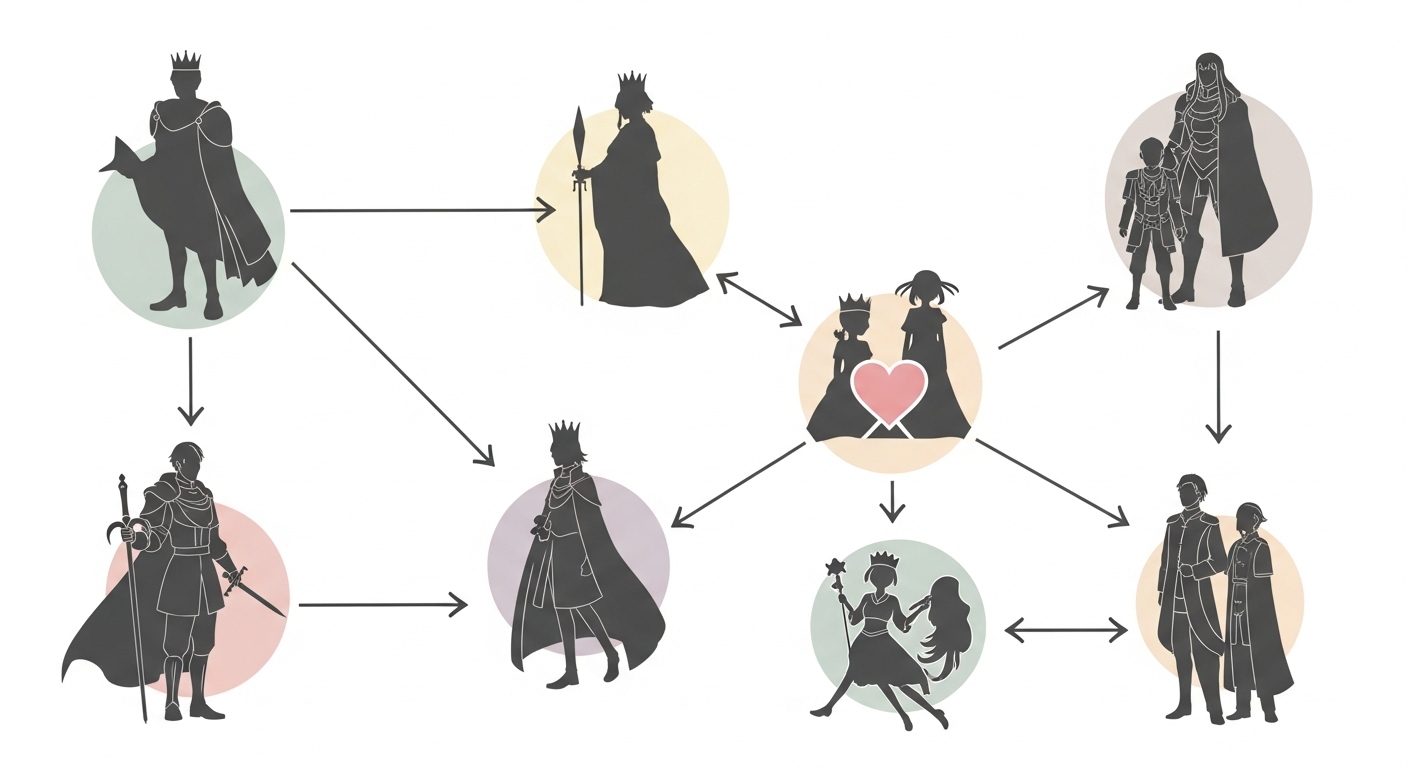

相関図で読む“恋と陰謀”の全構造

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』という作品は、表面上は恋愛ファンタジーだが、

その奥には複雑な人間関係と権力構造が緻密に張り巡らされている。

つまり、この物語は“恋の相関図”と“国家の相関図”の二重構造でできているのだ。

断罪と救済、愛と政治、忠誠と裏切り――それらが交差することで、この作品は単なる恋物語を超えた厚みを持っている。

ここでは、その全体構造を“関係性マップ”として整理しながら、登場人物たちの思惑と感情を可視化していこう。

相関図を見ることで、この物語が「誰が誰を愛しているか」だけでなく、「誰が何を守り、何を賭けているか」が見えてくる。

恋愛の中心軸——ティアラローズとアクアスティード

物語の最も強い軸は、ティアラローズとアクアスティードの関係である。

ティアラローズはラピスラズリ王国出身の悪役令嬢、アクアスティードは隣国マリンフォレストの王太子。

彼らの関係は「断罪から始まる恋」であり、同時に「国家間の架け橋」でもある。

つまり、愛と政治が完全に重なり合っている構図なのだ。

アクアスティードが彼女に求婚したのは、感情だけではなく“外交上の英断”でもあった。

ティアラローズを守ることは、ラピスラズリ王国の過ちを“救う”ことに等しい。

彼の行動によって、両国の関係性が再構築されていく。

恋が国を変え、国が恋を支える――この循環構造こそが、物語の美しさだ。

正史ルートの残滓——ハルトナイツとアカリ

ハルトナイツ王太子とアカリの関係は、“過去のルートの残響”のように物語に影を落とす。

彼らは正史ルート=「ゲーム本来のハッピーエンド」を体現する存在だったが、

ティアラローズとアクアスティードの登場により、その軸が崩壊した。

結果として、二人の恋は“正しすぎる恋”として描かれる。

つまり、道徳的にも理想的にも正しいが、そこには熱がない。

南条の視点で見ると、この二人は「物語が持つ宿命の残り火」だ。

ハルトナイツは王としての正義を、アカリはヒロインとしての純愛を体現する。

だが、その“型通りの愛”が壊れる瞬間に、初めて物語は生き始める。

彼らは敗北者ではなく、物語の“犠牲的構造”を引き受けた存在と言える。

世界を司る者たち——妖精王と精霊たち

三人の妖精王(森のキース、空のクレイル、海のパール)は、恋と世界の均衡を司る存在。

彼らの視点は神に近く、人間の愛を祝福しつつも試す立場にある。

彼らが登場することで、恋愛劇は“世界神話”へと変化する。

精霊たちの祝福は、愛の正しさを測る天秤であり、物語の“審判装置”だ。

彼らの判断が変われば、世界そのものの秩序が変わる。

つまり、ティアラローズとアクアスティードの恋は、ただの恋愛ではなく“世界改変イベント”。

それほどまでに、彼女たちの関係は神話的スケールで描かれている。

支える影——フィリーネとエリオット

侍女フィリーネと側近エリオットは、“恋の裏側”で物語を支える影の二人。

フィリーネは人間的な共感を、エリオットは政治的な冷静さを象徴している。

彼らの存在が、作品を人間ドラマとして成立させている。

主従関係、友情、忠誠――恋愛とは異なる愛の形が、彼らによって描かれている。

関係図で見る“愛と陰謀”の構造

【ラピスラズリ王国】 ティアラローズ ──(元婚約)→ ハルトナイツ │ │ │(断罪) │(恋愛) ↓ ↓ 【乙女ゲームヒロイン】 アカリ(転生者) 【マリンフォレスト王国】 アクアスティード ──(求婚・溺愛)⇄ ティアラローズ │ ├─ 側近:エリオット(忠誠) └─ 妖精王たち(祝福・調和) 【周辺キャラ】 フィリーネ(侍女・共感者) アイシラ(妖精に愛される令嬢/世界の代理人)

この相関図から分かるのは、“人間関係の矢印”が一方通行ではないということだ。

恋も忠義も祝福も、それぞれが相互作用している。

一人の決断が、国家を動かし、精霊を呼び覚ます。

まるで小さな恋が世界を動かす蝶の羽ばたきのように。

南条が見た“構造の妙”

俺がこの作品を“構造で魅せる恋愛譚”だと感じるのは、

登場人物たちが全員「誰かの物語の中の登場人物」でありながら、自分の物語を生きようとするからだ。

ティアラローズはゲームの悪役として生まれ、アクアスティードは王国の未来を背負い、

ハルトナイツとアカリは“正史”に囚われ、フィリーネとエリオットは忠義に生きる。

それぞれが“役割”を与えられながらも、それを超えて自分の意思で動いている。

この“構造の反逆”こそが、本作最大のカタルシスだ。

愛が陰謀を超え、運命を破壊し、世界を再構築する。

それを図で見た瞬間、俺はいつも思う。

──この物語、矢印の一つひとつが「生きてる」って。

だから、相関図を眺めることは、単に登場人物を整理する行為ではない。

それは、彼らの生き様を再確認する儀式でもある。

そして、その中心に必ずティアラローズがいる。

悪役令嬢から“世界の心臓”へ――その軌跡が、この図の全てを照らしている。

読者が感じる“愛されたい悪役令嬢”

「悪役令嬢なのに、どうして彼女に惹かれてしまうのか?」

この問いは、多くの読者が無意識に感じている感情だ。

ティアラローズというキャラクターは、決して完璧ではない。

彼女は迷い、傷つき、時に自分を責めながら、それでも人を愛そうとする。

だからこそ、彼女は“物語の中の令嬢”ではなく、“読者自身の心”に重なる。

この章では、そんな“共感の正体”を追っていく。

断罪から始まる“再生の物語”

ティアラローズが断罪される瞬間――あの場面で、多くの読者は心がざわつく。

「悪役が罰を受ける」ことは本来カタルシスのはずなのに、なぜか痛みが残る。

それは、彼女が“本当の悪人”ではないと知っているからだ。

彼女は罪を犯していないのに、“役割としての悪”を背負わされている。

この構造は、現代を生きる私たちの社会にとても似ている。

SNSや職場、学校――人はいつの間にか「役割」で裁かれる。

“悪役”にされることも、“断罪される側”になることも、珍しくない。

だからこそ、ティアラローズが断罪の後も笑おうとする姿に、私たちは救われる。

彼女は「裁かれた人間」がどう立ち上がるかを教えてくれる。

南条の言葉で言えば、彼女は“社会のリトマス紙”だ。

彼女を見て泣く人は、誰かの痛みを知っている人だ。

“愛されたい”は弱さじゃない

悪役令嬢ものが人気を博す背景には、“承認欲求の進化形”がある。

かつてのヒロイン像は「愛されることが正義」だった。

だが現代では、「愛されるために努力した人」が称賛される。

ティアラローズは、まさにその象徴だ。

彼女は「愛されたい」と願いながらも、それを他人に求めない。

むしろ、自分が誰かを愛せる人間でありたいと願う。

その健気さが、読者の“静かな共感”を呼ぶ。

南条としては、彼女を「努力型ヒロインの極点」と呼びたい。

彼女の行動には必ず「相手の幸せ」が前提にある。

報われたいという願望を飲み込み、それでも人を想う。

この“痛みを抱えた優しさ”こそ、現代読者が最も共感する感情だ。

彼女の「愛されたい」は、弱さではなく“誠実さ”の表現なのである。

“悪役令嬢”が現代女性の物語になった理由

悪役令嬢ものがここまで流行したのは、単に転生ブームだからではない。

そこには、現代女性が抱える“評価の不平等”への静かな反抗がある。

ヒロインは正しい。悪役令嬢は間違っている。

そんな分かりやすい構図を壊したかったのだ。

ティアラローズのように、「正しくても嫌われる」「努力しても認められない」女性は、現実にも多い。

そのリアルな痛みを、物語は丁寧に拾い上げている。

そして、隣国の王太子アクアスティードの存在が、その痛みを優しく包み込む。

彼は“理解者”としての理想像だ。

彼がティアラローズに向ける溺愛は、「あなたは悪くない」と告げる救済の言葉でもある。

だからこの作品を読んで涙する人は、実は恋愛に泣いているのではない。

“理解されることの幸福”に泣いているのだ。

南条が見た“共感の構造”

俺はこの作品を読むたびに思う。

ティアラローズの強さは、何よりも“赦し”にある。

彼女はハルトナイツを恨まず、アカリを責めず、過去を受け入れる。

そして、その赦しの中で、彼女自身が自由になっていく。

この構造は、まるで“読者の心のリハビリ”のようだ。

読むたびに、自分の中の小さな傷が癒えていく感覚がある。

彼女の物語は、「愛されるために変わる」ではなく、「愛してもらえる自分を許す」物語だ。

そこに、現代女性だけでなく、誰もが共感できる“生きるための優しさ”がある。

俺自身、この作品を取材する中で何度も考えた。

――“悪役令嬢”という存在は、実は最も人間らしいヒロインなのではないかと。

──彼女は、世界に愛されたいわけじゃない。

ただ、一人でも自分を信じてくれる人がいればいい。

その願いの純粋さが、俺たち読者の心を静かに熱くするのだ。

結論:恋か、陰謀か。──南条が見た“救済としての愛”

断罪、求婚、溺愛、祝福――この物語のすべての出来事を貫く一本の線。

それが、「愛は救済である」というテーマだ。

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』は、ただの恋愛ファンタジーではない。

それは、罪と赦し、孤独と承認、そして愛と権力が交錯する“精神の再生譚”だ。

最後に残るのは、「恋が人を変え、世界を変える」という確信。

俺はこの作品を取材しながら、その構造の緻密さと情熱の深さに何度も圧倒された。

恋が国家を動かし、世界を癒やす

ティアラローズとアクアスティードの恋は、個人の感情を越えて“秩序の再編”に繋がっていく。

彼女が救われることは、同時にラピスラズリ王国の「断罪という呪縛」が解けること。

彼が愛を選ぶことは、マリンフォレスト王国の「理性という枷」を外すこと。

二つの国、二つの価値観、二つの運命が、一つの愛で融和していく。

この構造は、現代社会における“対立の修復”を象徴している。

政治的に見れば、ティアラローズの存在は“敗者”の象徴だ。

だが、アクアスティードはその敗者を抱きしめることで、敗北を価値に変えた。

彼の行動は外交でも恋愛でもなく、“赦しの政治”だ。

そして、ティアラローズの笑顔は、それに対する“愛の外交辞令”ではなく、本心の応答。

この二人の関係は、恋愛の皮をかぶった平和条約のようでもある。

陰謀を超えて生まれた“純粋な選択”

作中には、断罪・婚約破棄・政治的策略・妖精王の干渉といった数多の陰謀がある。

だが、物語の終盤で見えてくるのは、それらすべてが“愛を試す舞台”だったということだ。

人は権力を求め、名誉を守り、正義を叫ぶ。

だが最後に残るのは、たった一人を想う気持ち。

それがこの物語の答えだ。

南条の視点で言うなら、これは“恋の理想主義”ではなく“人間の再構築”だ。

愛するという行為は、他者を救う前に、自分の中の恐れを赦すこと。

アクアスティードがティアラローズを選んだのは、彼女の美しさではなく、

「自分が信じたい善」を彼女に見たからだ。

恋とは、己の信仰を他者に託す行為。

その信仰が世界を動かす――俺はそう信じている。

“悪役令嬢”が照らす、現代の救済装置

なぜ今、悪役令嬢というモチーフがこんなにも愛されるのか。

その理由は、彼女たちが「断罪された人の再生」を描いているからだ。

SNSの誹謗中傷、社会の偏見、過去の失敗――私たちは常に何かに“断罪される”時代を生きている。

そんな中で、ティアラローズの姿は希望の原型になる。

彼女は“赦される”のではなく、“赦す”側に立つ。

その優しさが、世界を一段階優しくしていく。

南条としては、ここにジャンルとしての進化を感じる。

昔の恋愛物語は「愛されること」で完結していた。

だが現代の恋愛譚は、「理解され、共に生きること」へと変化している。

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』はその最前線に立つ作品だ。

愛されるだけではなく、“愛の意味を知る”こと。

それが、この物語の真の救済だ。

南条が見た“愛の終着点”

取材を終えて、俺の中に残った言葉は一つだった。

──「恋は、赦しの形をしている」。

この作品の登場人物たちは、皆どこかで誰かを赦している。

王太子は過ちを犯した国を、令嬢は自分を、精霊は人間を。

その連鎖が、最終的に“世界の再生”へと繋がっていく。

ティアラローズの物語は、恋愛という名の信仰劇だ。

彼女は愛されるために戦ったのではなく、“愛を信じるために立ち上がった”。

その姿が読者に勇気を与え、今もSNSで共感の炎を灯し続けている。

そして俺は思う。

──彼女を救ったのは王太子ではなく、“彼女自身の選択”だったのだと。

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』というタイトルの裏にある真意。

それは、「愛される」ことの裏で、「愛する」ことを学ぶ物語だということ。

恋も陰謀も、最後には“赦し”に行き着く。

だからこの作品は、どこまでも優しい。

そしてその優しさが、俺たち現代の読者にとって最大の救済なのだ。

FAQ|よくある質問

Q1. 『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』はどこで見られる?

現在、アニメ版は各種VODサービスで配信中です。

特にCrunchyroll、ABEMA、DMM TVなどで視聴可能です。

最新情報は公式サイトの配信情報ページをご確認ください。

Q2. 原作とアニメで内容は違うの?

基本的なストーリーラインは同じですが、アニメでは精霊描写や恋愛心理の補強が行われています。

原作(コミカライズ版)ではティアラローズの内面描写がより繊細で、

アニメではアクアスティードの政治的側面がより明確に描かれています。

Q3. ティアラローズとアクアスティードのその後は?

原作小説の続編では、二人の婚約後の物語が展開します。

王妃教育、妖精王との契約、隣国との文化交流などが描かれ、

“溺愛”のさらに先――「共に治める愛」へと進化していきます。

Q4. “悪役令嬢もの”が人気の理由は?

悪役令嬢ものは、現代社会における「誤解・評価・断罪」などのリアルな痛みを昇華させたジャンルです。

“悪役”として断罪されながらも、自分を取り戻す強さが描かれるため、

自己救済・承認欲求の共感物語として支持を集めています。

Q5. 相関図はどこで見られる?

公式サイトのキャラクター紹介ページにて、主要人物の関係性が図解されています。

また、アニメ版公式X(旧Twitter)でもキャラ相関ビジュアルが公開中です。

—

情報ソース・参考記事一覧

- アニメ公式サイト『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』

┗ 登場人物・放送情報・スタッフ/キャストなど公式情報を網羅。 - 原作・コミカライズ版公式キャラクター紹介ページ

┗ ティアラローズ、アクアスティード、ハルトナイツなど主要登場人物の詳細。 - アニメイトタイムズ特集:「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」最新情報まとめ

┗ 声優インタビュー、放送スケジュール、制作裏話などを掲載。 - SUKI BLOG|登場人物&キャラ相関解説記事

┗ 登場キャラ相関関係や恋愛構図を視覚的に解説。 - Wikipedia『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』

┗ 作品概要、登場人物、出版情報など基本データ。 - 公式X(旧Twitter)@akudeki_anime

┗ 放送直後のビジュアル、キャストコメント、PV情報を随時更新。

※本記事内の解釈・考察は、南条蓮による評論的視点に基づくものです。

一次情報は各公式サイト・配信サービス・メディアの掲載内容を参照しています。

コメント