X(旧Twitter)を開けば、いまや誰もがこの話をしている。

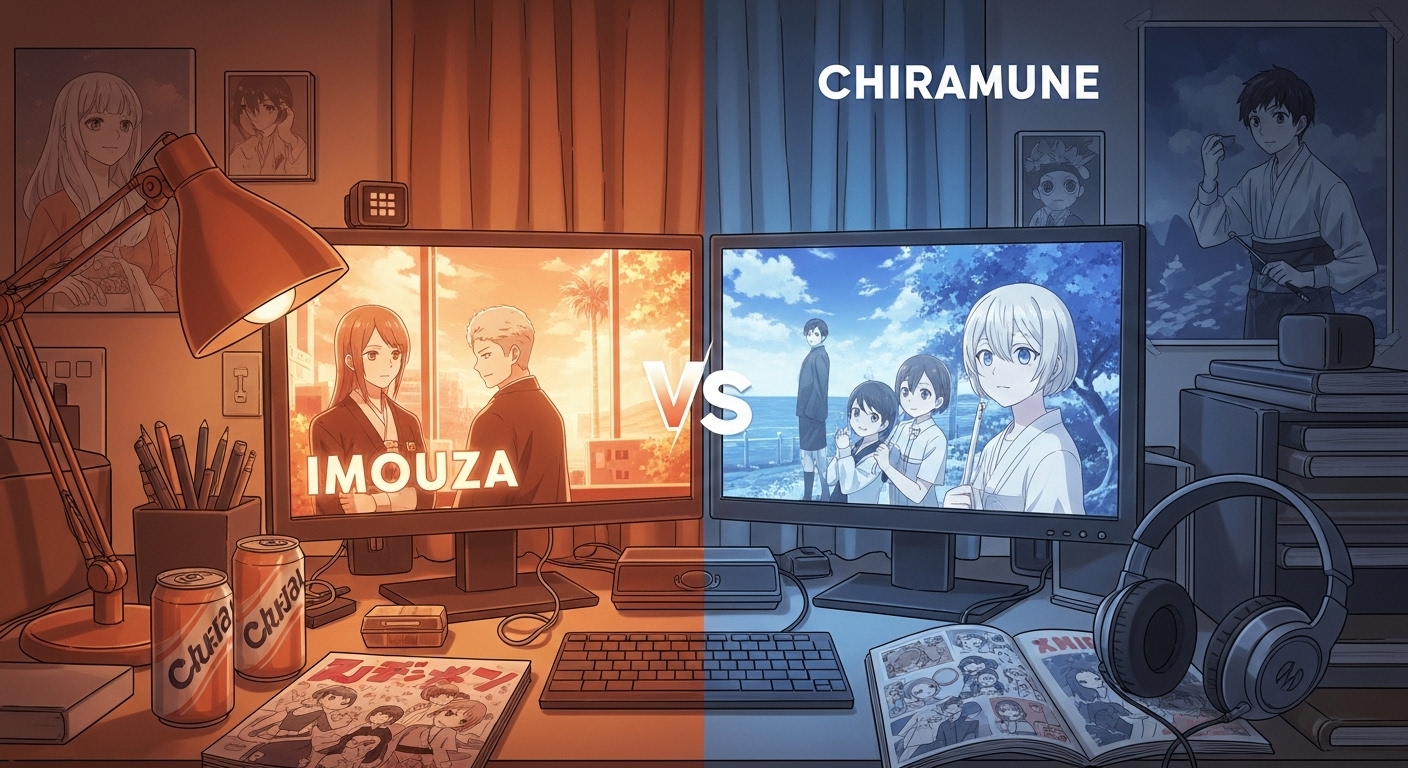

「いもウザとチラムネ、なんか似てない?」──そんな一言が火種になり、タイムラインが一気に沸騰した。

どちらも今期の話題作、どちらも“リア充系青春ラブコメ”。

でも、見てみると同じ構図のはずなのに“熱の入り方”がまるで違う。

この“似てるのに違う”感覚が、オタクたちの共感と拒否を同時に呼び起こしている。

俺、南条蓮。布教系ライターとしてこの現象を見過ごすわけにはいかない。

なぜこの2作品はここまで並べられ、語られ、比較されるのか?

そして、その裏にある“リア充構文アレルギー”とは何なのか?

今期最大のSNS現象を、作品愛と分析の両輪で解剖していこう。

“似てる”と言われる背景:Xで浮上した2作品の比較論

2025年秋。アニメオタクのタイムラインがざわついた。

「#いもウザ」「#チラムネ」──2つのハッシュタグが並んでトレンド入りし、同時に賛否と笑いの渦を生んでいた。

どちらもラノベ原作の青春群像モノ。どちらも美少女が絡む学園劇。どちらも「リア充側」の主人公が中心。

ここまで条件が被れば、そりゃ比較されるのも当然だ。

だが、Xでの議論を追っていくと、単なる“ジャンルかぶり”では説明がつかないほど、深い“構文の共鳴”が見えてくる。

それこそが、俺が今回掘りたいテーマ──“リア充構文アレルギー”という現象だ。

同時期放送という“宿命の同期”

「友達の妹が俺にだけウザい」(通称いもウザ)と「千歳くんはラムネ瓶のなか」(通称チラムネ)。

両作品とも2025年10月クールに放送開始。

しかも、どちらもラノベ発の人気作であり、発表からアニメ化までのスピード感も近い。

この“タイミングの一致”こそが、SNSで2作品を強制的に並べてしまう最大の要因だ。

まるで同じクラスで席が隣同士になった転校生みたいに、避けようがなく比較される運命にあった。

内容面でも“並べやすい”。

男子高校生主人公、学園を舞台にした日常と人間関係の描写、美少女ヒロインとの掛け合い──この三点セットが完全一致。

いもウザの大星明照は、効率を重んじる“非リアな合理主義者”だが、ヒロイン・彩羽との関わりで少しずつ心をほぐされていく。

一方チラムネの千歳朔は、完璧すぎるリア充でありながら、他人の痛みに気づく過程で“優等生の仮面”を脱ごうとする。

どちらも“他者と関わることで成長する男子高校生”を描いている。

──それが、「同型構造」と呼ばれるゆえんだ。

SNSでは、早くも比較タグが乱立している。

「#チラムネいもウザ同型説」「#秋アニメリア充構文四天王」など、もはやミーム化の域だ。

ファンたちは「どっちがよりリアルな青春か」「どっちが見やすいか」を語り合い、ネタ垢は“修行僧視聴勢”を自称して笑いを取る。

ある意味、この2作は今期の“鏡合わせアニメ”として機能している。

似ているからこそ、比較され、議論され、そして炎上する。

それがSNS時代の“話題作”の宿命だと俺は思う。

「似てる」と言われる中に見える“オタクの本音”

ここからが本題だ。

「似てる」と言いながら、実際に視聴者が反応しているのは“物語構造”ではない。

それはもっと感情的で、もっと主観的な部分──つまり“キャラの距離感”だ。

Xを眺めていると、こんなツイートが散見される。

「大星は自然に寄り添うのに、千歳は上から目線で鼻につく」

「どっちも同じことしてるのに、なんでいもウザの方がマシに感じるんだ?」

──そう、オタクたちは無意識のうちに、“人との向き合い方”の誠実さを嗅ぎ取っている。

いもウザの大星は、いわば“観察型”の主人公だ。

相手に干渉しすぎず、必要なときだけ手を差し伸べる。

その距離感が「ウザいけど愛しい」関係を生む。

対してチラムネの千歳は、他人の心に積極的に踏み込むタイプ。

引きこもりの少女を“更生させる”という物語構造そのものが、観る者によっては“説教くさい”と映る。

結果として、視聴者の中に“リア充構文アレルギー”が発動するわけだ。

つまり、チラムネは善意の行動を描いているのに、**その“善意の押し付け”が鼻につく**というパラドックスに陥っている。

俺の見立てでは、この構図はまさに「令和オタクの心理を映す鏡」だ。

令和のオタクは、もう“完璧なリア充”を求めていない。

むしろ、“共感できる不完全さ”を愛している。

だから、同じように高校を舞台にしても、“ウザかわいい”というキャラ的距離感を持ついもウザの方が受け入れられやすい。

チラムネが描く「優しすぎる完璧人間」は、もはやオタクの理想像ではなく、“別世界の人間”になってしまったんだ。

つまり、Xで盛り上がる「似てる」論争の正体は、**“構造的な一致”ではなく、“共感できる温度差”の比較**だ。

この微妙なズレが、いまのアニメファンの感性を象徴している。

似ているのに、感じ方は正反対。

この相反がある限り、オタクたちは今日もタイムラインで語り続けるだろう。

“似てる”という言葉に隠された、“自分の中の居心地の良さ”を探しながら。

表面上の共通フォーマット:学園×高校生×ラノベ構文

「いもウザ」と「チラムネ」が“似てる”と言われる最大の理由は、表面的な構文の一致だ。

どちらも高校を舞台にした青春ラブコメ。

どちらも男子高校生が主人公で、彼の周囲に複数の魅力的なヒロインが存在する。

──ここまではラノベファンなら「はいはい、いつものやつね」と笑って頷く定番構成。

けれど、この“フォーマットの安定感”こそが、両作品の共鳴を生み出している。

つまり「ラノベ的文法」という共通言語が、2作を同じステージに立たせてしまうのだ。

テンプレに見えて“設計思想”が違う──ラノベ構文の魔力

ラノベ原作アニメの多くは、いくつかの“型”を踏襲している。

冒頭で主人公のキャラ設定を鮮やかに提示し、ヒロインとの出会いを演出。

そこから日常パートを経て、徐々に“心の壁”を越える。

この形式はもはや公式フォーマットといっていい。

視聴者は構造を理解しているからこそ、**どの作品にも安心して没入できる**。

それが「フォーマットの魔力」だ。

しかし、“いもウザ”と“チラムネ”は、同じフォーマットを使いながらも、作品の設計思想が全く違う。

「いもウザ」は、タイトル通り“ウザかわヒロイン”のキャラギミックを軸にしたラブコメ。

小日向彩羽という“俺にだけウザい”妹的存在が、主人公・大星明照の生活に侵入してくる。

物語は「ウザ絡み」の応酬で進み、笑いとドキドキを両立させる。

いわば、**人間関係の密度を楽しむ“キャラ重視型ラブコメ”**だ。

トーンは軽快で、コミカルなやり取りの中に少しだけ胸が痛む。

それが、ライトノベルとしての「心地よい軽さ」を保っている。

一方で「チラムネ」は、ラノベでありながら“文芸的”なアプローチをしている。

進学校を舞台にした青春群像劇で、主人公・千歳朔は完璧に見えるが心に葛藤を抱えたリア充。

ヒロインたちも単なる恋愛対象ではなく、それぞれの“生き方”を象徴する存在として描かれる。

構文は同じでも、**“物語の密度”ではなく“空気の透明度”**を重視しているのだ。

この“余白の美学”が、オタク層には「文学を気取ったラノベ」として賛否を呼ぶ。

俺の視点で言えば、どちらも“正しい”ラノベ構文の使い方をしている。

いもウザは“会話とテンポ”で、チラムネは“空気と心情”で世界を作っている。

どちらも“高校生の一瞬”という儚さを描いている点では同じ。

だが、読者(視聴者)が求めているカタルシスが違う。

「いもウザ」は“ヒロインの距離の近さ”に萌える構文。

「チラムネ」は“青春の理想像”を眺めて浸る構文。

どちらも「俺たちの青春ではないけど、見ていたい景色」なのだ。

“学園青春”がテンプレから抜け出せない理由

ここで、少しメタ的な話をしよう。

なぜ今でも“学園×青春×ラブコメ”という枠が量産され続けるのか?

それは、この構文が「大衆の安全地帯」だからだ。

学校という閉じた環境、恋愛や友情という普遍テーマ、少し背伸びした会話劇──

すべてが“人生の実験室”として機能する。

現実では味わえない青春を、視聴者はアニメという装置で再体験している。

いもウザもチラムネも、この構文を熟知した職人芸的な作品群だ。

ただし、“テンプレを極める”というのは“テンプレを壊す”ことでもある。

いもウザはキャラの「ウザかわいさ」でテンプレを笑い飛ばす。

チラムネはそのテンプレを“本気で信じたらどうなるか”という文芸実験をしている。

つまり両者は、ラノベ構文を“揶揄”と“昇華”の両方向から攻めている。

同じフォーマットでも、アプローチが正反対なのだ。

だからこそオタクたちは、「似てるのに違う」と感じる。

それは矛盾ではなく、構文という共通の舞台で生まれた“二つの答え”なんだ。

──ここまで整理してみると、「似てる」と言われること自体が皮肉だと思う。

実際には、この2作品ほど“ラノベ構文の使い方”が真逆な例も珍しい。

だが、共通の文法がある限り、人は比較してしまう。

俺たちオタクは、「構文」という言語を通して作品を読む生き物だから。

その意味では、チラムネもいもウザも、“語りたくなる構文”を持った幸福なアニメだと言える。

“リア充構文アレルギー”とは何か?オタクの拒否反応構造

SNS上で「いもウザ」と「チラムネ」が“似てる”と語られる裏には、単なる作品比較を超えた心理的現象がある。

それが、俺が勝手に名付けた――「リア充構文アレルギー」だ。

これはいわば、“完璧すぎるキャラクター”や“説教くさい主人公”に対してオタクたちが起こす拒否反応の総称である。

「リア充爆発しろ」という古き呪詛が進化した、令和版の感情的免疫システムと言っていい。

そして、このアレルギーこそが、チラムネといもウザの評価を分ける分水嶺になっている。

リア充構文の正体──優等生の“正しさ”が引き起こす違和感

まず、“リア充構文”とは何かを整理しよう。

アニメやラノベにおいて“リア充構文”とは、「完璧な人間が他人を救う物語」のことだ。

チラムネの千歳朔はまさにその典型だ。

成績優秀・容姿端麗・社交的で周囲から信頼される存在。

一見すれば理想の主人公像だが、彼が引きこもりの少女に対して“救いの手”を差し伸べた瞬間、多くの視聴者の心にある拒否反応が走った。

──「お前に何がわかるんだよ」と。

これこそが“リア充構文アレルギー”の発作である。

ラノベやアニメの主人公像は、もともと“冴えない側”“日陰の視点”から始まった。

読者や視聴者はそこに自分を重ねて、共感してきた。

ところが時代が進み、SNSや現実の“陽キャ文化”が可視化されていく中で、

「完璧なリア充が主人公」という構文が急速に増えていった。

それは、かつての“陰”のオタクたちにとっては異物であり、「自分たちの物語じゃない」と感じさせてしまう。

チラムネに対して“鼻につく”“説教くさい”という声が上がるのは、作品の出来不出来ではなく、主人公の属性が視聴者の感情免疫を刺激しているからだ。

この点、いもウザの大星明照は非常にバランスが取れている。

彼も決して陰キャではないが、“効率厨”“合理主義者”という冷めた側面がある。

ヒロイン・彩羽にウザ絡みされながらも、基本的には受け身。

だから視聴者は彼を“観察者としての俺”に重ねやすい。

つまり、大星は「非リアとリアの中間地点」に立つキャラ設計なんだ。

それが“リア充構文アレルギー”を発動させない最大の要因だと俺は思う。

“正しさの暴力”と“寄り添う不器用さ”──2作品の倫理観の違い

SNSで一番面白かった意見がある。

「チラムネの千歳は“戦略的な優しさ”、いもウザの大星は“自然な優しさ”」。

この言葉がまさに核心を突いている。

両者ともにヒロインを救おうとする構図は同じだが、そこに流れる倫理の温度が全く違う。

千歳の“優しさ”は、計算されている。

彼は他人を救うことで、自分の理想像を保っている。

視聴者はその無自覚な支配性を感じ取ってしまう。

一方、大星の“優しさ”は、不器用で鈍い。

彼は相手を変えようとしない。

ただ、“関わること”そのものに誠実でいようとする。

この差が、作品全体の印象を180度変える。

いもウザの方が「自然で、見ていて疲れない」と感じるのは、まさにこの距離感の違いによるものだ。

つまり、“リア充構文アレルギー”は作品批判ではなく、視聴者の自己投影の拒否反応だ。

俺たちは、完璧な他人に救われたくない。

自分の世界を上から整えられるより、隣で笑ってくれる誰かを求めている。

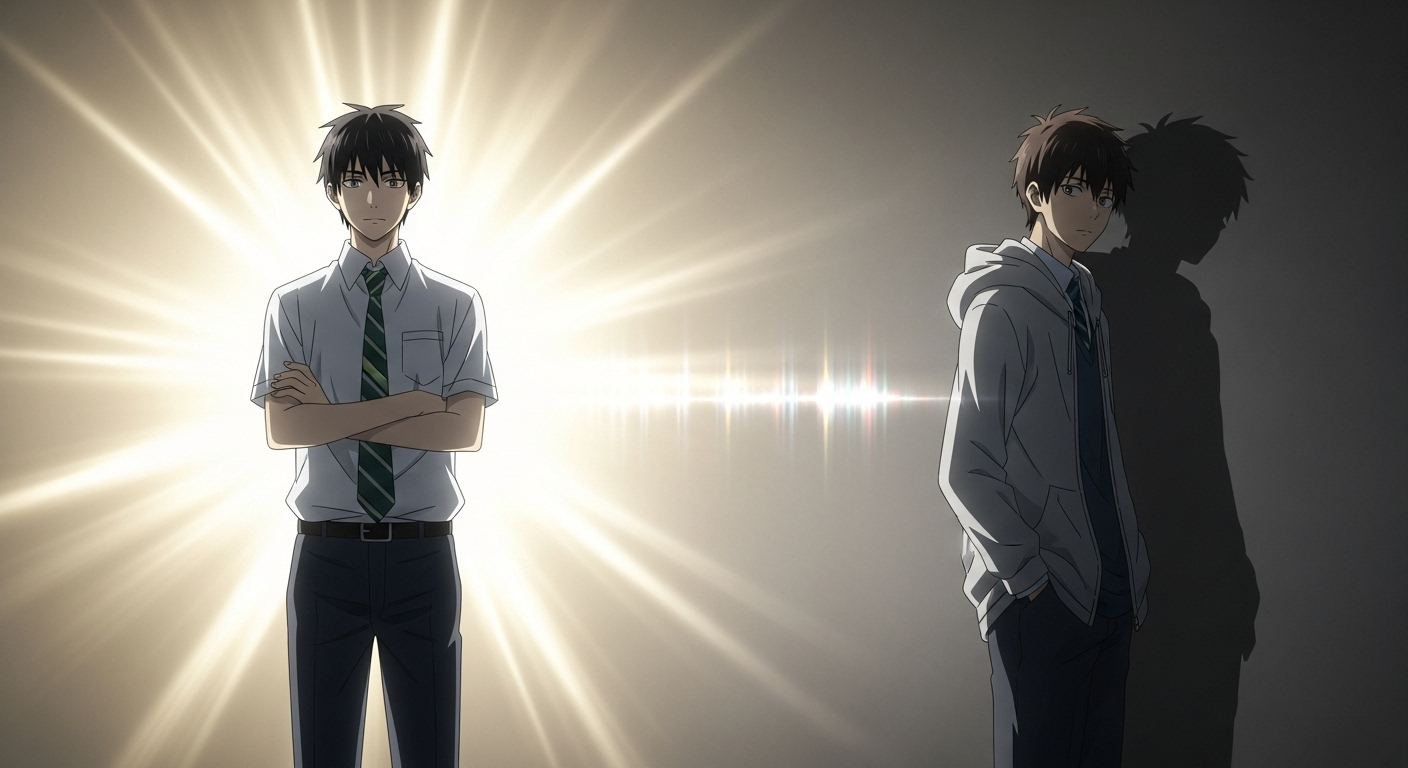

だからチラムネは、物語的には美しいのに、心理的には“眩しすぎる”んだ。

その眩しさが、アレルギーとして炎上の形で噴出している。

SNSが鏡のようにそれを反射しているのが、2025年のアニメ視聴環境というわけだ。

……と、ここまで書いて思う。

もしかしたら“リア充構文アレルギー”は、作品そのものよりも俺たちの時代の鏡なんじゃないか。

完璧さよりも共感、不器用さに宿るリアル。

そうした価値観の転換が、今アニメの“好かれる構文”を塗り替えている。

いもウザとチラムネの論争は、単なる比較じゃない。

“オタクの倫理観”そのものを映している。

──そしてそれが、俺がこの論争を「今語るべき」だと思った理由だ。

細部の“ズレ”が“好き嫌い”を分ける:同じ構図、違う温度感

「いもウザ」と「チラムネ」を“似てる”と感じる人がいる一方で、実際に視聴しているオタクたちは決まってこう言う。

「同じ構図のはずなのに、なんか全然違うんだよな」──。

そう、この“なんか”が作品評価の分水嶺だ。

両作のストーリーラインを並べると確かに近い。

どちらも「スクールカースト上位の男子が、周囲に馴染めない少女に関わる」という構図。

だが、**登場人物の“体温”と“視線の角度”**が決定的に異なる。

この章では、その“ズレ”がどこから生まれているのかを、細部の演出とキャラ描写から掘り下げる。

主人公の立ち位置──救う者と、ただ隣にいる者

チラムネの千歳朔は、物語の中心でありながら常に「救う側」に立っている。

彼は行動派で、課題を抱えた他人を見過ごせない。

それ自体は立派なヒーロー像だ。

だが、“ヒーロー”という言葉が出た瞬間、観る者は彼を“他人”として見始める。

つまり、視聴者の感情移入は、共感ではなく“観察”に変わってしまう。

結果として、「良いことをしているのに、なぜか疲れる主人公」になるわけだ。

彼の“完璧さ”は物語を引っ張る推進力であると同時に、**感情の壁**でもある。

対していもウザの大星明照は、“救う”という言葉から最も遠い位置にいる。

彼はヒロイン・彩羽に振り回されながら、結果的に彼女の心の成長に関わる。

だがそれは「導く」ではなく「受け止める」に近い。

彼のスタンスは、どこまでも等身大だ。

同じ「関わる」でも、“支配”と“共存”の差がここにある。

この立ち位置の違いが、視聴者の感情の入り方を大きく変える。

──前者は「分析」、後者は「共感」。

この温度差が、2作品を似て非なるものにしている。

俺の肌感で言えば、千歳は“理性で動く主人公”、大星は“反射で動く主人公”だ。

千歳はいつも状況を俯瞰して、正しい言葉を選ぼうとする。

一方で大星は、ウザ絡みされながら思わず口を突いて出るツッコミやため息が多い。

その即興性が、キャラを人間臭くしている。

チラムネの会話が“脚本の美しさ”を感じさせるなら、いもウザの会話は“日常の生活音”に近い。

どちらが上、下ではなく、**どちらが自分の生活温度に近いか**で評価が分かれる。

それがSNSでの「好き嫌い分断」の正体だ。

演出の温度差──“照明の明るさ”が心の距離を決める

映像表現でもこの違いは明確だ。

チラムネは福井の光景を舞台に、淡い色彩と空気の粒子を感じさせる演出が特徴。

画面全体が“青春のまぶしさ”に包まれている。

この光は美しいが、同時に観る者の“目”を焼く。

完璧に整った構図、柔らかな逆光、静謐な間。

まるで映画のような文芸的美しさがある一方で、感情の生々しさは薄れる。

──光が強すぎると、影が消えるんだ。

対していもウザは、照明が一段階落ちている。

教室の蛍光灯、夕方の帰り道、部屋のカーテンの隙間から差し込む光。

すべてが“現実の質感”に近い。

キャラの表情も陰影が強く、感情の揺れが伝わる。

そのため、画面から感じる体温が高い。

まるで視聴者がそこに一緒に座っているような錯覚を起こす。

この“照明の違い”が、作品全体の空気を左右している。

つまり、チラムネは“眺める青春”、いもウザは“居る青春”。

同じ高校を舞台にしていながら、映像の設計思想がまるで違うんだ。

“距離の取り方”が変えるヒロインの存在感

ヒロインの描き方にも、温度差がはっきり出ている。

チラムネのヒロインたちは、それぞれ象徴的で、どこか“理念”のような存在だ。

彼女たちは千歳を映す鏡であり、彼の理想や矛盾を照らす装置として描かれている。

だから、観ていても「可愛い」より「美しい」と感じる。

まるで文芸映画の登場人物のように、彼女たちの感情は整いすぎている。

その分、観る者との距離が遠い。

チラムネのヒロインは、感情ではなく“物語の軸”として存在しているのだ。

一方でいもウザの彩羽は、感情がむき出しだ。

気に入らないことがあれば即座に顔に出し、好きな相手にはためらいなく絡みに行く。

その行動が時に暴走し、時に笑いを生む。

彼女は「象徴」ではなく「生身の存在」だ。

観ていて息づかいが感じられる。

大星と彩羽の関係は、恋愛というより“生活”の延長にある。

それがいもウザの“リアルさ”を支えている。

どちらが優れているかではなく、**どちらが“他者と向き合うこと”を誠実に描いているか**。

その問いが、2作品の温度差を決定づけている。

俺の結論を言うなら、チラムネは“哲学としての青春”、いもウザは“呼吸としての青春”だ。

前者は青春を語るための装置であり、後者は青春を体験させるための舞台。

構図は同じ、でも“熱の入り方”が違う。

だから視聴者の心はどちらかに強く傾く。

“似てるのに真逆”という、この絶妙なズレこそ、今期SNSでこれほど語られている理由だと思う。

──要するに、俺たちは同じ構文を読みながら、違う温度で青春してるんだよ。

“似てる”というラベルが持つ意味:布教/批評/ミーム化

SNSでの「いもウザ」と「チラムネ」の比較論は、最初こそ単なる“似てるネタ”だった。

だが今ではそれが一種のコミュニケーション装置になっている。

誰かが「チラムネの千歳が鼻につく」と言えば、別の誰かが「でも大星は自然で良い」と返す。

そのやりとりが連鎖して、タグはトレンド入りし、投稿はミーム化していく。

つまり、“似てる”という言葉はもはや作品の分析ではなく、**オタク同士の共通言語**になっているんだ。

この章では、その「似てる」が持つ三層構造――布教・批評・ミーム化――を解き明かす。

「似てる」は入り口であり、布教の起爆剤

SNS時代の布教は、「似てる」で始まる。

「これ、あの作品っぽくない?」という一言が、無数のリプと引用を呼ぶ。

ファンは自分の“推し作品”を広めるために、あえて他作品と並べて語る。

チラムネファンがいもウザを引き合いに出すのも、いもウザファンがチラムネを話題にするのも、根っこは同じ。

それは“布教のための比較”だ。

SNSでは“好き”を単体で叫ぶより、“比べて語る”方が拡散力が高い。

この文化が、2作品を兄弟のように結びつけている。

特にオタク層において、「比較で語る」ことは愛の表現でもある。

俺のTLにも「チラムネは文学、いもウザは日常。どっちも最高」という投稿が流れてきた。

これ、表面上は比較だけど、実はどちらの作品も褒めてるんだよな。

つまり“似てる”という言葉は、**布教のための免罪符**なんだ。

他人の作品に触れつつ、自分の推しを押し上げる。

そんなオタク的営業センスが、いもウザ×チラムネ比較論をここまで広めた。

これが今のSNS布教文化のリアルだ。

“似てる”を通して語る批評――オタク的比較文化の進化

次に、“似てる”が批評の形を取るケース。

ここが最も面白い。

X上では、ファンが単なる感想ではなく、**作品論として比較を行う**傾向が強まっている。

「同じ引きこもりテーマなのに、チラムネは説教臭く、いもウザは優しい」

「同型の救済構図でも、演出の温度が全然違う」

こうした書き込みは、まさにSNS時代の批評文化だ。

プロの評論家が誌面で語っていたことを、いまは一般視聴者がポストでやっている。

オタクの“語り力”が成熟している証拠だ。

ただし、“似てる”批評にはリスクもある。

「似てる=パクリ」「同型=劣化コピー」という短絡的な叩きにつながることだ。

実際、「いもウザってチラムネ2じゃん」といったツイートも見られる。

これは一見ネタだが、文脈を外れると誤解を招く。

このあたりの線引きが難しい。

でも俺からすれば、オタクたちは“似てる”を武器にも盾にもして遊んでいる。

批評としての知的遊戯、それがSNS時代の言葉の遊び場なんだ。

“似てる”は貶しではなく、**関心の表明**だと捉えた方が健全だと思う。

ミーム化する“似てる”:オタクのユーモア装置

いもウザとチラムネの比較が、真面目な議論を越えて“ネタ”になった瞬間がある。

「ベランダから主人公が侵入するのがチラムネ、ヒロインが侵入するのがいもウザ」

──この投稿が爆バズした。

この時点で、“似てる”はもはや批評ではなく、**文化的ミーム**になっていた。

ファンが作品の共通点を笑いに昇華する。

それが、2020年代以降のアニメファンダムの特徴だ。

誰もが評論家であり、同時に大喜利プレイヤー。

真剣さとユーモアの境界がどんどん曖昧になっている。

そしてミーム化は作品の“定着”を促す。

チラムネを見て「いもウザっぽい」と感じる人が増えれば、それだけで両作の印象はセットで記憶される。

つまり、SNS上でミームとして生き残ることが、アニメの寿命を延ばしている。

「似てる」は記憶を繋ぐタグになり、作品同士のリンクを強化する。

いもウザもチラムネも、いまや“対で語られる運命”を背負った存在だ。

オタクたちは無意識に、作品を“セット商品”として消費している。

それが悪いことだとは俺は思わない。

むしろ、その比較の中で生まれる語りが、新しい熱量を生み出している。

──つまり、“似てる”という言葉は、オタクが語り続けるための**潤滑油**なんだ。

“似てる”は最強のマーケティングワード

そして最後に忘れてはいけないのが、“似てる”が生み出すマーケティング的価値だ。

アニメ業界は今、放送クールごとに数十本の作品が同時に走る群雄割拠の時代。

どんなに出来が良くても、“話題に上がらなければ”埋もれてしまう。

そんな中で、「似てる」と並べられることはむしろチャンスだ。

比較されることで、話題の一部になれる。

実際、「チラムネほどじゃないけど、いもウザも見てみるか」という動線が無数に生まれている。

作品を布教する上で、“似てる”ほど便利な言葉はない。

俺はこの現象を「双子マーケティング」と呼んでいる。

似ているようで違う、けれど並べて語るとどちらも強くなる。

いもウザとチラムネはまさにそれ。

互いに相手の存在を引き立て合いながら、SNS上で“対の構図”として育っていく。

オタクの語りがそのままマーケティングに転化していく――そんな面白い時代を、俺たちは今リアルタイムで見ているんだ。

“似てる”というラベルは、時に炎上の火種にもなるが、同時に布教と批評を駆動させる燃料でもある。

つまり、オタクたちがこの言葉を使い続ける限り、アニメ文化は語られ続ける。

いもウザ×チラムネ論争は、単なる比較ではない。

それは、“語りたくなる作品”が生まれたという幸福の証明だ。

──似てる、で始まり、語り合う。

それこそが、布教系オタクたちの最高の遊び方なんだよ。

布教視点:オタクとしてどちらを選ぶか?それとも両方?

ここからは、俺・南条蓮の“布教系ライター”としての視点で語らせてくれ。

「いもウザ」と「チラムネ」、どっちを見るべきか?という質問、最近やたらDMでももらう。

でもな、答えは一つじゃない。

どちらも“布教対象”としてあまりに優秀だ。

方向性が真逆だからこそ、見る側の心のコンディション次第で刺さるポイントが変わる。

ここでは、オタクのタイプ別に、どっちの作品をどう布教すべきかを考えていこう。

“枠内の快楽”を求めるなら「いもウザ」──テンプレの幸福に浸れ

「いもウザ」は、いわば“令和のテンプレ美学”を極めた作品だ。

舞台は高校。主人公は効率厨。ヒロインはウザかわ。

すべての要素が「ラブコメ黄金比」で設計されている。

だがこのテンプレ感こそ、いもウザの最大の強みだ。

ラノベ的フォーマットの中で、彩羽の“ウザ絡み”というギミックが見事に輝く。

笑いながら「なんだかんだ好きになる」──この感情の循環が作品を支えている。

ファンの間では、「キャラの温度が高い」「生活の匂いがする」と評されている。

それは決して偶然ではない。

脚本と演出が“日常の手触り”を大事にしているからだ。

机の上に散らばるノート、放課後の夕日、コンビニ帰りの沈黙。

細部の“ありそう感”が、視聴者の共感を呼ぶ。

だから、視聴者は「自分の高校時代のもしも」を重ねやすい。

この没入感が、いもウザの中毒性だ。

いわば、**「日常の延長線で青春をやり直すアニメ」**なんだ。

俺の布教ポイントはこうだ。

「疲れてる時に見ろ」。

笑えて、ちょっとだけキュンとして、最後に温かくなる。

テンポの良い掛け合いと、適度な恋愛の距離感。

“何も起きない幸福”が詰まってる。

いもウザは、日常に溶けるタイプのアニメだ。

派手じゃないけど、繰り返し見たくなる。

まるで“カップ麺じゃなくて手作り味噌汁”みたいな安定感がある。

“枠外の挑戦”を味わうなら「チラムネ」──青春を哲学するアニメ

対して「チラムネ」は、“美しい不安定さ”のアニメだ。

完成された構図、繊細な心理描写、静かな演出。

全体が“青春文学”のように設計されている。

だから一見ラノベっぽいのに、観終わると「これは文芸だったのかもしれない」と思う。

視聴者を選ぶが、刺さる人には深く刺さる。

それがチラムネの魅力だ。

主人公・千歳朔の“完璧さ”は、ある種のテーマ装置になっている。

彼は人に優しくしながら、どこかで自分を見失っている。

その矛盾が、物語全体に“美しい痛み”を漂わせる。

まるで、光の中に溶けていく青春の幻を眺めているような感覚。

観ていて少し疲れるけど、その疲れが快感に変わる。

それがチラムネの中毒性だ。

いもウザが“リアルな生活”なら、チラムネは“理想の風景”を描いている。

布教するときは、こう言うのが一番効く。

「一話だけ観てみて。刺さらなかったら切っていい。けど、刺さったら一生抜け出せない。」

この一言でだいたい観てくれる。

チラムネは“見るハードルは高いが、ハマると戻れない”タイプ。

だから布教対象は、文学好き・映像フェチ・余韻厨。

彼らに刺さると爆発的に拡散する。

SNSでも「美しい」「沁みる」「眩しすぎて泣いた」系の感想が多い。

これは、単なるラブコメにはない反応だ。

つまりチラムネは、“感情の余白を愛でるアニメ”なんだ。

どちらかを選ぶ必要はない──“両方観る”のが2025秋の正解

ここまで読んだ人の中には「で、どっちが勝ちなの?」と思っている人もいるだろう。

でも俺からすれば、**“両方観る”のが勝ち**だ。

いもウザの明るさとチラムネの静けさ。

この両極を交互に観ると、まるで温冷交代浴みたいに心が整う。

現実で疲れた日は“いもウザ”で笑って、感情の奥に沈みたい夜は“チラムネ”で泣く。

その振り幅こそ、今期アニメの豊かさだ。

どちらも“青春”という言葉を使っていながら、描いているものは正反対だ。

いもウザは「他者とぶつかることで距離が縮まる青春」。

チラムネは「他者と向き合うことで孤独を知る青春」。

つまり、前者は“共有”、後者は“内省”。

その両方を味わうことで、視聴者自身の“心の位置”が見えてくる。

俺はこれを「青春リフレクション」と呼んでいる。

──アニメを観ることが、人生を照らし返す行為になる。

だからこそ、どちらかを選ぶのではなく、どちらも観てほしい。

そして、語ってほしい。

語ることで、作品はさらに輝くから。

結論。

「いもウザ」と「チラムネ」は、“対立構造”ではなく“循環構造”だ。

笑いと痛み、日常と理想、リアルとリリカル。

この二つが揃ってこそ、2025年秋アニメは完成する。

だから、推しを一つに絞るな。

どちらも布教しよう。

語ることで熱が生まれ、その熱が次の視聴者を動かす。

それが布教系オタクの仕事であり、俺の生き方だ。

まとめ:2025秋アニメにおける“構文疲れ”とその突破口

ここまで「いもウザ」と「チラムネ」の“似てる論争”を追ってきたけど、最後に一つだけはっきり言いたい。

この二作品の比較は、単なる「今期の話題作」なんかじゃない。

もっと深いところで、**“ラノベ構文の時代的転換点”**を象徴しているんだ。

そして、オタクたちの心がこの比較に反応している理由は、作品そのもの以上に、“構文そのものへの疲れ”にある。

つまり、俺たちはもう「青春ラブコメのフォーマット」だけでは満足できなくなっている。

ここが2025年秋アニメの面白さであり、危うさでもある。

ラノベ構文は限界を迎えているのか?──“型疲れ”の時代

近年のアニメ界は、ラノベ原作ラブコメが飽和状態にある。

「学校」「ヒロイン」「主人公」「成長」「告白」――その要素はほぼ固定。

いもウザもチラムネも、その王道の延長線上にある。

だが、視聴者の感覚はもはやその“お約束”に慣れすぎている。

どれだけ構図を変えても、「またこの感じか」と言われてしまう。

これは“構文疲れ”だ。

ラノベ的文法が、ジャンルそのものの寿命を引き延ばしながら、同時に自分をすり減らしている。

この現象は、いもウザ×チラムネ論争の根底にも流れている。

ただし、限界を迎えているのは“構文”ではなく、“構文の使い方”だと俺は思う。

いもウザはテンプレを踏襲しながら、キャラの“ウザさ”というノイズを混ぜることで文法を再活性化させた。

チラムネは逆に、ラノベ文法を“文学的叙情”で包み込み、ジャンルの枠を広げた。

つまり、どちらも構文疲れの“突破口”を探している。

そのアプローチが正反対だからこそ、オタクたちは「似てる」と言いながら心の中で“どちらが未来を切り開けるか”を比べているんだ。

──この比較は、ジャンルの未来を占う批評でもある。

“語ること”がアニメ文化の進化装置になる

もう一度、最初の話に戻ろう。

「似てる」という言葉が、なぜここまで拡散したのか。

それは、みんなが“語りたい”からだ。

今のアニメファンは、ただ消費するだけじゃ満足しない。

SNSで感想を書き、考察を交わし、布教していく。

この“語りの文化”がアニメを進化させている。

作品同士を比較し、構文を分析し、視聴者が評論家になる。

これほど民主的な文化はない。

そして、「いもウザ×チラムネ」論争は、その進化の象徴なんだ。

俺自身、布教系ライターとして、いろんな作品を広めてきた。

だが、ここまで“語ること自体が物語になる”アニメは久しぶりだ。

視聴者一人ひとりの意見が積み重なって、巨大な“集団評論”になっている。

この現象は、もはや批評を超えて“ファンダム生成”の領域に達している。

つまり、語ることが次の熱狂を生み出すサイクルを回しているんだ。

作品が語りを誘発し、その語りが作品を再定義する。

──このループがある限り、アニメは死なない。

これからの“布教型アニメ”に必要なもの

「似てる」と言われた2作を追って見えてきたのは、次の時代のアニメに必要な条件だ。

それは、“構文を裏切る勇気と、キャラを信じる誠実さ”だ。

テンプレを破壊するだけでは、観る者の心は動かない。

逆に、テンプレに甘えるだけでは、語る価値がなくなる。

その中間点――構文の中で人間を描く、というバランスが求められている。

いもウザは“キャラの温度”で、チラムネは“感情の余白”でそれを実現した。

だからこの二つは、2025秋アニメの中でも特別なんだ。

俺の結論はこうだ。

“似てる”と呼ばれる作品こそ、時代が求めている作品だ。

だって、似ているものが二つ並ぶとき、それは“新しい軸”が生まれた証拠だから。

つまり、いもウザ×チラムネ論争は「構文疲れ」の証であると同時に、その**再生の兆し**でもある。

この二作が並び立ったこと自体が、アニメ文化の成熟を示している。

語られ、比べられ、そして愛される。

それが、令和アニメの幸福な進化形だと俺は思う。

──だからこそ、俺たちは語り続けよう。

SNSのタイムラインで、同人誌のあとがきで、居酒屋のオタ談義で。

「似てる」から始まる語りは、決してくだらなくない。

それは、俺たちの中にまだ“青春構文”が息づいている証拠だ。

そしてその構文を、次にどう更新していくか。

それを決めるのは、アニメではなく、**俺たち視聴者自身**なんだ。

──「いもウザ」と「チラムネ」。

この二つのアニメは、どちらも俺たちの青春の鏡であり、構文の再起動スイッチだ。

似ていることを恐れるな。

そこに語りが生まれる限り、アニメはまだ進化できる。

そして俺たちは、また次の“語りたくなるアニメ”を待っている。

FAQ(よくある質問)

Q1:「いもウザ」と「チラムネ」は本当に似ているの?

表面的な構造は確かに似ています。

どちらも「高校生の男女が関わり、心を通わせていく」青春ラブコメ的フォーマットを持っています。

ただし、根本的なアプローチが異なります。

「いもウザ」はテンプレート的ラブコメの快楽を追求し、「チラムネ」は青春群像劇の中で“痛み”や“誠実さ”を描く方向に舵を切っています。

つまり、“構図は同じ、温度が違う”というのが正確な答えです。

Q2:どちらの主人公が好感を持たれやすいの?

SNSの反応を見る限り、「大星明照(いもウザ)」の方が共感を得やすい傾向にあります。

彼は現実的で、どこか不器用な“観察者タイプ”。

一方「千歳朔(チラムネ)」は、完璧であるがゆえに“遠い存在”に見えることがあり、そこに“リア充構文アレルギー”が発動します。

どちらも魅力的な人物ですが、視聴者がどのポジションに共感するかで感じ方が真逆になります。

Q3:結局、どちらを観るべき?

正直、どちらかを選ぶ必要はありません。

テンプレの心地よさを味わいたいなら「いもウザ」。

静かな美学や余韻を求めるなら「チラムネ」。

両方観ることで、現代ラノベアニメが抱える“構文の多層性”を実感できるはずです。

どちらも「ラノベ的青春」を違う角度から掘り下げた貴重な作品です。

Q4:SNSで炎上しているって本当?

「炎上」というより、“議論化”していると言った方が正確です。

「リア充主人公への違和感」や「説教くさい構文への拒否感」が原因で、意見が二極化しています。

ただ、これはネガティブな炎上ではなく、**オタク的批評文化が活性化しているサイン**でもあります。

語られること自体が、作品の生命力を証明しています。

Q5:“リア充構文アレルギー”って本当に存在するの?

存在します。

これは俗語的ですが、明確にSNS上で観測される感情傾向です。

完璧なリア充キャラや道徳的主人公に対して、「感情移入できない」「上から目線で疲れる」といった声が一定数見られます。

いもウザとチラムネの比較は、その現象を最も分かりやすく可視化した例と言えます。

Q6:どっちが“布教しやすい”作品?

布教の難易度で言えば、「いもウザ」は間口が広く、SNS向きの“軽い熱量”で広まりやすい。

「チラムネ」は深掘り型で、静かな熱を持つ層に響きやすい。

前者は“語り出しやすい”、後者は“語り尽くしたくなる”。

布教者としての腕の見せ所は、どの層に火をつけるかにかかっています。

情報ソース・参考記事一覧

-

『友達の妹が俺にだけウザい』公式サイト

― 作品情報・キャラクター紹介・放送情報などの一次情報。 -

『千歳くんはラムネ瓶のなか』公式サイト

― ストーリー概要・キャラ設定・スタッフコメントを確認可能。 -

『千歳くんはラムネ瓶のなか』公式Xアカウント(@Chiramune_PR)

― 放送開始告知・最新ビジュアル・制作裏話など。 -

『いもウザ』公式Xアカウント(@imouza_anime)

― 話数告知・声優コメント・グッズ情報など。 -

電撃オンライン:「リアル系ラブコメ新潮流──『チラムネ』と『いもウザ』が切り開く青春群像」

― 専門メディアによるジャンル分析記事。 -

アニメージュプラス:「Xで語られる“いもウザ×チラムネ比較論”の背景とは?」

― SNSトレンドの実態を分析した特集記事。 -

アニメ!アニメ!:「“似てる”がトレンド入り?『いもウザ』『チラムネ』が示す現代ラブコメの分岐点」

― 比較文化・リア充構文分析に関する専門的視点。 -

オタクレンズ:「“似てる”は批評だ──『チラムネ』と『いもウザ』に見る視聴者の自意識」

― ファンによる評論的エッセイ。 -

MANTANWEB:「ラノベ発ラブコメ、再び脚光 『チラムネ』『いもウザ』が並んだ理由」

― 放送時期・制作背景のまとめ記事。 -

にじめん:「“似てるアニメ”で語るオタクたち──比較文化の進化とSNSの構文化」

― “似てる論争”の文化的側面を扱った特集。

※本記事は上記の一次・二次情報をもとに、筆者・南条蓮による考察を交えて再構成しています。

引用ツイートやユーザー投稿については公開情報をもとに要約形式で紹介しています。

全ての著作権は各権利者・公式運営に帰属します。

コメント