「あのキャラ、絶対INTJだよな?」——そんな直感、実は当たってるかもしれない。

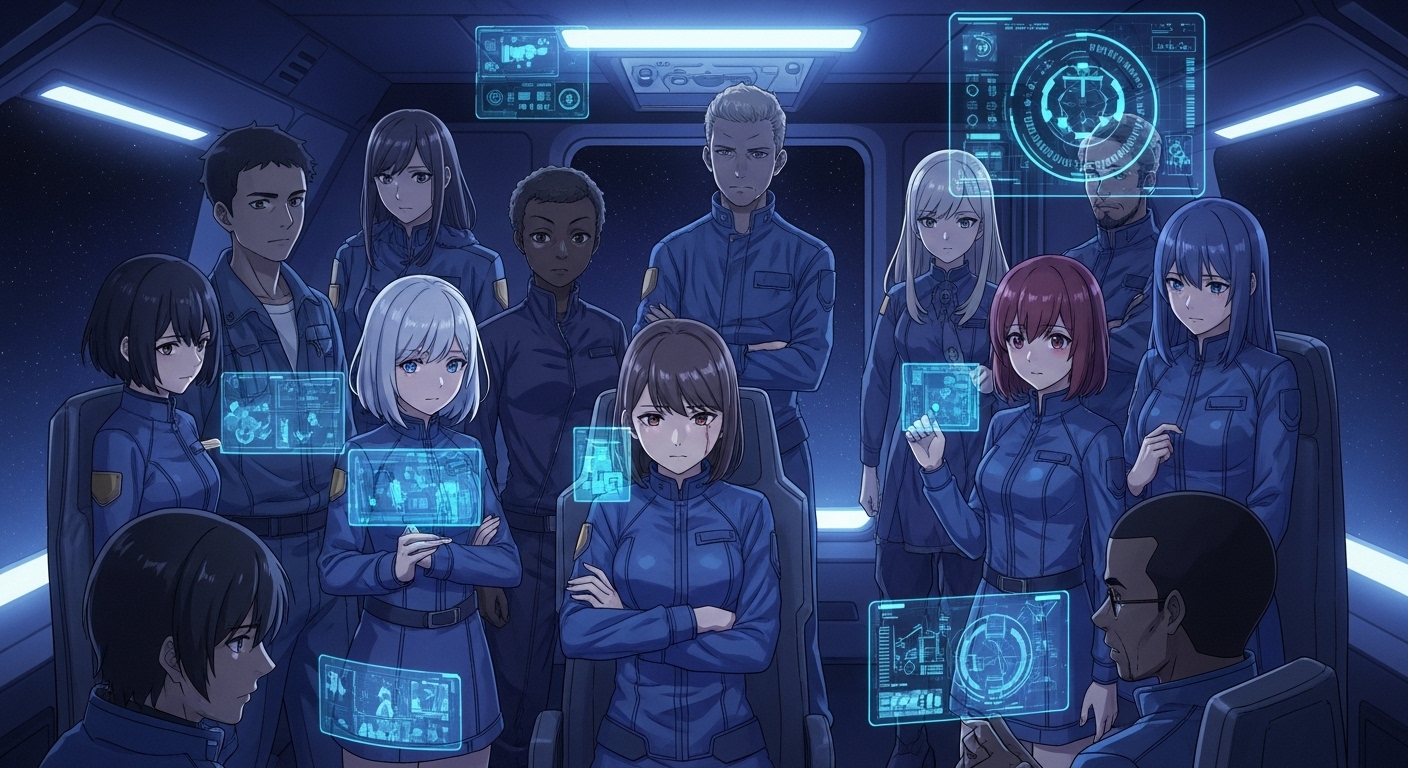

この記事では『グノーシア』に登場するキャラたちを、MBTI(16タイプ診断)で徹底的に分析する。

性格、相性、そして“信頼と裏切り”の心理構造を読み解くことで、ループの中に隠された“人間の本質”が見えてくるはずだ。

推しの行動に納得できる瞬間——その答えは、性格タイプの中にある。

『グノーシア』とは?ループする心理戦の舞台

『グノーシア』――このタイトルを一言で表すなら、「信頼がリセットされる世界」だと思う。

プレイヤーは宇宙船の中で、毎回異なるメンバー構成・役職・状況のもと、誰が“グノーシア(人類を襲う存在)”なのかを推理する。

しかし、このゲームの真骨頂は“勝敗”よりも“繰り返し”にある。

時間ループを何十回、何百回と繰り返す中で、キャラたちの本音・信念・弱さが、少しずつプレイヤーの中に積み重なっていく。

ループごとに関係がリセットされても、心だけは覚えている。

昨日は敵だったキャラが、今日は味方になる。

だけど、そのとき彼らは同じ言葉を、同じ声色で、同じように笑う。

――その瞬間、「ああ、こいつは本当に“この性格”なんだな」と感じるんだ。

この“人格の持続”こそが、『グノーシア』をMBTI的に読み解く最大の魅力だと思う。

たとえループがどれだけ狂っても、性格だけはループを超える。

そしてその「性格の一貫性」が、プレイヤーに“人間らしさ”の幻を見せてくる。

宇宙船の中で繰り返される“嘘と信頼”

物語の舞台は、滅びかけた宇宙を航行する一隻の船。

その中で“グノーシア”という異形が潜み、人間に化けて仲間を消していく。

議論と投票、冷凍睡眠、そして夜の襲撃。――ループは終わりなき人狼劇のように進む。

けど、ここで注目してほしいのは「嘘をつくこと」がこのゲームでは“生き残るための戦略”になっている点だ。

人はなぜ嘘をつくのか? なぜ信じてしまうのか?

『グノーシア』はこの問いを、システムではなく性格で描いている。

例えば、冷静なリーダー格のSetsuは常に合理的に動くが、感情で動くOtomeは最後まで仲間を信じようとする。

性格の違いがそのまま生死を分ける。これがこの作品の“心理構造の美しさ”だ。

俺が初めてこのループを経験したとき、正直ゾクッとした。

議論で信じたキャラに裏切られ、次のループでそのキャラが味方になった瞬間、脳がバグったような感覚になった。

――「結局、人って信じたいものしか信じないんだな」って。

ループの中で見える“人間の本音”

繰り返すうちに気づく。

誰もが「生き延びたい」だけじゃなく、「理解されたい」と願ってる。

たとえ敵であっても、彼らには信念があり、恐れがあり、後悔がある。

そしてそれが、毎ループ微妙に変化しながらも“根っこ”だけは変わらない。

その根っこ――つまりMBTIでいうタイプの軸が、キャラの魂みたいに存在している。

例えば、Raqioの論理的思考(ENTJ的)や、Stellaの献身(ISFJ的)はループを越えても揺らがない。

議論の勝ち負けを超えて、「ああ、彼らはこういう生き方しかできないんだ」と気づく瞬間がある。

それはプレイヤー自身のMBTIを鏡にして、彼らを見ることにも繋がる。

『グノーシア』は人狼ゲームの皮を被った、性格の実験場だ。

プレイヤーはループの中で“人を疑うこと”を学び、同時に“自分の性格”を知る。

俺はそう感じた。

このゲーム、実は心理学的にもめちゃくちゃ深い。

――嘘と真実の境界線を何度も跨ぐうちに、人間の「性格」ってやつが一番信じられるものなんじゃないかって思えてくる。

MBTIとは?16タイプで見る“性格の地図”

MBTI(Myers–Briggs Type Indicator)は、1940年代にアメリカで生まれた性格診断理論だ。

人の思考・判断・行動のクセを16タイプに分類するもので、今では心理学だけでなくビジネス、教育、創作の分野でも広く使われている。

だけど、俺がこの理論を面白いと思うのは、「キャラの一貫性」を可視化できる点にある。

『グノーシア』みたいにループで人格が試される作品と、このMBTIの考え方はめちゃくちゃ相性がいい。

例えば、「あのキャラ、なぜ裏切った?」って疑問が湧く時。

それはストーリーの都合ではなく、そのキャラの“タイプ”による行動原理なんだ。

つまりMBTIで言えば、「外向的な行動」なのか「内向的な防衛」なのか、「思考で判断した」のか「感情で選んだ」のか――

その一つひとつが“推しの心理コード”を解く鍵になる。

MBTIの4つの指標とは?

MBTIは次の4つの軸で成り立っている。

この4軸の組み合わせによって、16通りの“性格タイプ”が生まれる。

- E/I:外向(Extraversion)か、内向(Introversion)か。

- S/N:感覚(Sensing)で捉えるか、直観(Intuition)で捉えるか。

- T/F:思考(Thinking)で判断するか、感情(Feeling)で判断するか。

- J/P:計画的(Judging)か、柔軟的(Perceiving)か。

例えば、Yurikoのように冷静で先を見通すタイプは「INTJ」。

それに対して、SQのようにその場の空気を読むムードメーカーは「ESFP」。

この4軸を意識してキャラを見るだけで、議論中の発言の意味や感情の流れが変わって見える。

『グノーシア』をMBTIで読む意味

じゃあ、なんでMBTIが『グノーシア』と噛み合うのか?

理由はシンプルで、このゲームが「性格による選択の連鎖」で構成されているからだ。

ループごとに立場が変わっても、キャラの“判断基準”は変わらない。

それが、まさにMBTIのタイプ特性そのものなんだ。

Setsuは常に状況を整理してリーダーシップを取る(E+T+J)。

Ginaは静かに他者を思いやり、共感を軸に行動する(I+F)。

Raqioは分析・論理で支配しようとする(N+T)。

こうした傾向がループを越えても崩れないのが、『グノーシア』のキャラ造形のすごさなんだ。

MBTIというフレームを通すと、キャラの“嘘”や“裏切り”さえも、ある種の「タイプ的必然」に見えてくる。

俺はこの視点で2周目を始めた時、ただの人狼ゲームだった世界が、一気に“性格劇”に変わった。

――そう、MBTIは“推しを理解する羅針盤”なんだ。

南条的・MBTI分析の楽しみ方

個人的におすすめしたいのは、まず自分自身のMBTIを知ること。

それから、『グノーシア』のキャラと照らし合わせてみるんだ。

自分がINFJならYurikoやCometの言葉が刺さるかもしれないし、ENTPならLeViの思考ロジックに共鳴するかもしれない。

“好き”の理由を構造で説明できた瞬間、推しへの理解が一段深くなる。

そして気づく――俺たちが何度もループして作品を考察するのも、キャラたちと同じで「理解されたい」「信じたい」っていう性格衝動なんだと。

MBTIを知ると、『グノーシア』のキャラたちはもう“AIのセリフ”じゃなくなる。

彼らはちゃんと、性格を持った“生きた人間”になる。

だから俺は言いたい。

この理論は、布教にも使える最強の推し語りツールだって。

主要キャラ15人のMBTI分類一覧

『グノーシア』の魅力は、どのキャラも“役割”ではなく“性格”で動いていることにある。

ここでは、主要キャラ15人をMBTI(16タイプ)で分類し、それぞれの行動原理や心理的特徴を掘り下げてみよう。

もちろん公式設定ではないが、プレイ中に感じた“性格の一貫性”をもとに分析している。

――つまり、ここからは俺の推し語り+性格診断の合わせ技だ。

リーダータイプ(指揮・分析・未来視)

Setsu(ESTJ):

正義感が強く、現実的で、論理よりも責任を優先するタイプ。

議論中でも場をまとめる姿勢が目立つ。まさに「リーダーの器」。

でもその裏には、“自分が崩れたら全てが終わる”という孤独な焦りもある。

俺は何度もSetsuの「信じる」という言葉に救われた。

ループを繰り返しても信頼を失わないキャラ――それがESTJの強さだ。

Raqio(ENTJ):

分析と統率の鬼。誰よりも頭が回り、誰よりも冷たい。

合理的すぎて敵を作るタイプだが、その知性には“使命感”が宿っている。

ENTJの典型は「戦略家」だが、Raqioの場合はそれを“孤高のプライド”として持っている。

敵に回すと最悪だが、味方なら最強――そんな存在だ。

Yuriko(INTJ):

理屈ではなく、概念で動くタイプ。

未来を見通し、ループの構造を理解している人物として描かれる。

INTJは「建築家」タイプとも呼ばれるが、彼女はまさに“世界の設計者”だ。

一見冷たく見えるが、その内には「理解されない悲しみ」が宿っている。

俺はYurikoを見るたび、知性と孤独が紙一重だと感じる。

支えるタイプ(共感・献身・安定)

Stella(ISFJ):

誰よりも仲間思いで、周囲を支える存在。

感情を乱すことはほとんどなく、常に静かな優しさで場を包む。

ISFJの特徴は「献身と安定」――Stellaの微笑みはその象徴だ。

ただ、その優しさが時に“自己犠牲”へ傾くのが切ない。

ループの中で何度も彼女に救われたプレイヤーは多いはずだ。

Shigemichi(ESFJ):

明るく、親しみやすく、どんな相手にも手を差し伸べる。

ESFJは「調和の象徴」。

たとえ疑われても、最後まで笑顔を見せるその姿に“人間の温度”を感じる。

俺は正直、彼の“素朴さ”に何度も泣かされた。

裏切りや疑心が渦巻く中で、Shigemichiは唯一「信じる勇気」を失わないキャラだ。

Gina(INFP):

静かで優しく、他人の痛みに敏感。

INFPは理想主義者でありながら、現実の矛盾に苦しむタイプ。

Ginaの“距離を保った優しさ”は、まさにINFPの防衛本能だ。

彼女は誰よりも他者を理解したいと願っているのに、近づきすぎることを恐れている。

その葛藤が、ループを通して一番美しい形で描かれていると思う。

自由人タイプ(感覚・瞬発・今を生きる)

SQ(ESFP):

明るく奔放、そして本能的。

ESFPは「エンターテイナー」。

場の空気を読む力に長けており、誰とでも打ち解けるが、裏では人一倍寂しがり屋だ。

SQの笑顔は“演技”でもあり、“防衛”でもある。

そのギャップがたまらないんだよ、ほんと。

Jonas(ISTP):

自由人。ルールより感覚で動くタイプ。

ISTPは現場対応に強いが、感情表現が苦手。

Jonasの「達観したような哲学トーク」は、思考を外界に投影するISTP特有の癖だと思う。

彼が時々見せる“他人事のような優しさ”に、妙なリアルさを感じる。

Otome(ENFP):

感情豊かで、ひらめきに満ちたタイプ。

ENFPは「アイデアの爆発」そのもの。

Otomeは動物的な勘で物事を掴み、人との繋がりを重んじる。

彼女の“信じたい”という姿勢は、理屈を超えた愛のように見える。

静かなる観察者タイプ(洞察・直観・孤独)

Remnan(ISFP):

寡黙で、内面に深い感情を秘めている。

ISFPは「アーティスト」タイプ。

Remnanは他人の心を察しながら、自分の中に世界を作っている。

彼の静けさには、“痛みを抱えてなお優しくあろう”という意思を感じる。

Comet(INFJ):

少しミステリアスで、核心を突く発言をする。

INFJは「カウンセラー」タイプで、他人の感情を直観的に読む。

Cometの“曖昧な笑み”の裏には、誰よりも鋭い洞察がある。

彼女は混沌の中で静かに真実を掘り当てる“観察者”だ。

Kukrushka(INTP):

論理・分析・理屈。

INTPは「論理学者」タイプで、思考を楽しむ知的な存在。

Kukrushkaの沈黙には、“計算された無言”の重みがある。

彼女は話さないことで世界を観察している。

その姿勢こそ、INTPの究極形だと思う。

その他特殊枠(秩序・観察・変化)

Sha-Ming(ISTJ):

堅実でルールを重んじるが、どこか不器用。

ISTJは「管理者」タイプ。

Sha-Mingは理屈では正しいことを言っているのに、なぜか疑われる。

そのギャップが人間臭くて好きだ。

LeVi(ENTP):

AIでありながら、最も“人間らしい知性”を持つ存在。

ENTPは「発明家」タイプで、常に新しい問いを投げかける。

LeViの問いかけは時に哲学的で、時に皮肉。

でもそれこそがENTPの本質――“議論によって真理を引き出す”という姿勢だ。

もし『グノーシア』の中で“観察者”という役割があるなら、それは彼だと思う。

……こうして見ると、本作のキャラ配置は驚くほどバランスが取れている。

理性と感情、内向と外向、静と動――まるでMBTI16タイプを意図的に配置したようだ。

ループの中で全タイプがぶつかり合い、共鳴し、そして信頼を試される。

俺はそこに、“人間を観察するためのゲーム”としての美学を感じている。

MBTI別キャラ相性早見表|信頼・裏切り・恋愛の傾向

人間関係って、理屈じゃなく“相性”で動く瞬間がある。

『グノーシア』の議論やループもまさにそれで、同じタイプ同士は妙に惹かれ合ったり、真逆のタイプ同士はどうしても衝突したりする。

ここではMBTI理論をもとに、キャラたちの“信頼・裏切り・恋愛”の相関図を読み解いていく。

相性◎:互いを補い合う“理想のペア”

Setsu(ESTJ)× Stella(ISFJ)

完璧なリーダーと献身的な支援者。

ESTJは現実的で行動的、ISFJは安定を求める優しさの塊。

議論の中でもStellaがSetsuの意見に自然と同調するシーンが多く、

“任せる”“支える”という関係が成立している。

恋愛的にも一番安定した組み合わせ。見ていて安心感がすごい。

Yuriko(INTJ)× Comet(INFJ)

静かに理解し合う“内省型ペア”。

どちらも直観的で抽象思考が得意。言葉少なでも通じ合うタイプ。

YurikoがCometをループの中で少しだけ特別視しているのも納得。

互いに「孤独を理解できる相手」なんだ。

恋愛というより、魂の共鳴に近い。

Raqio(ENTJ)× Kukrushka(INTP)

頭脳派×思考派の知的タッグ。

議論では最強コンビ。冷静な指摘と分析で全員を圧倒する。

ENTJが主導し、INTPが理論で補う構図はまさに“合理主義の完成形”。

ただし恋愛はドライ。相手に感情的依存を求めないぶん、相互理解が深すぎて逆に距離を感じるタイプ。

相性△:理解し合えるけど摩擦が多い“緊張関係”

SQ(ESFP)× Gina(INFP)

感情タイプ同士だが、方向性が違う。

ESFPは外向的に感情を表すのに対し、INFPは内に閉じ込める。

だから、SQの明るさが時にGinaを圧倒してしまう。

でも、お互い「人を信じたい」という根は同じ。

ループを繰り返すうちに、最初に和解できるペアだと思う。

Jonas(ISTP)× Otome(ENFP)

自由を愛する者同士だが、リズムが違う。

ISTPは沈黙で語るタイプ、ENFPは感情で動くタイプ。

その差が衝突を生むが、意外と補完関係でもある。

Otomeの熱さがJonasの冷静さを溶かす瞬間、そこに人間らしさが宿る。

恋愛面では“理解できないけど惹かれる”典型的な関係。

Remnan(ISFP)× Raqio(ENTJ)

真逆のコンビ。内面型アーティストと支配的リーダー。

ISFPは感情で生き、ENTJは目的で動く。

だけど、RaqioがRemnanに見せる一瞬の柔らかさがある。

それは、ENTJが“感情を理解したい”という無意識のサイン。

緊張と尊敬が共存する、不思議な組み合わせだ。

相性×:お互いを“理解できない”鏡合わせの関係

Yuriko(INTJ)× SQ(ESFP)

論理と感覚、沈黙と奔放。

水と油のように見えて、実際かなり対立しやすい。

INTJは理屈で世界を整理するが、ESFPは空気で世界を楽しむ。

ただ、Yurikoが唯一「手を焼く相手」として見ているのも事実。

この対立構造、物語的には最高のスパイスになっている。

Sha-Ming(ISTJ)× Otome(ENFP)

安定を求める者と、自由を愛する者。

ISTJはルール重視、ENFPは感情重視。

互いに相手を「理解不能」と思う瞬間が多い。

けど、それでも共にループを生き延びた時の信頼感は本物。

破綻してもどこか温かい、不器用な関係性。

LeVi(ENTP)× 全人類

AIであり観察者であり、同時に“全タイプの鏡”。

ENTPは挑発と変化を求めるタイプで、常に他者に問いを投げる。

だからこそ、誰とも完全に分かり合えない。

でも、彼の存在があるからこそ、この宇宙は回り続ける。

LeViはまさに“人格のループ装置”だと俺は思っている。

MBTIで見る“信頼と裏切り”のバランス

MBTIの面白いところは、相性が「善悪」じゃなく「機能の組み合わせ」で決まることだ。

たとえば、F(感情型)とT(思考型)がぶつかると、価値観のズレで誤解が生まれる。

『グノーシア』ではその誤解が“投票”や“処刑”という形で現れる。

つまりこのゲーム、心理タイプ同士の戦いなんだ。

信頼とは、相手のタイプを受け入れること。

裏切りとは、自分のタイプを優先すること。

MBTIを通して見ると、裏切りすらも“性格の必然”として理解できる。

俺はこの考え方を知ってから、キャラの選択を責められなくなった。

――だって、性格はループしても変えられないから。

MBTI視点で見る『グノーシア』の深層テーマ

『グノーシア』をプレイしていると、単なる人狼ゲームのはずなのに、時々“哲学”に触れているような感覚になる。

なぜ彼らは何度も裏切り、何度も信じるのか。

なぜループしても、心だけは消えないのか。

この“人間の反復”をMBTIで読み解くと、浮かび上がるテーマは――「性格とは記憶のかたち」だと俺は思う。

ループする人格──「性格は記憶を越える」

MBTIでは、人の行動パターンを「認知機能(Cognitive Functions)」と呼ぶ。

これは、思考・感情・感覚・直観の4機能をどの順番で使うかという“性格の設計図”だ。

『グノーシア』のキャラたちは、ループで記憶を失っても、この“機能の順番”だけは変わらない。

だから彼らは毎回同じように迷い、同じように救いを求める。

それが人間の“再生”でもあり、“囚われ”でもある。

たとえば、Yuriko(INTJ)は常に未来を見通そうとし、

Setsu(ESTJ)は秩序を守ろうとし、

Gina(INFP)は人を信じたいと願う。

この繰り返しの中で見えてくるのは、ループの悲劇ではなく“人格の美学”だ。

何度繰り返しても、彼らは自分らしさを手放せない。

それは運命ではなく、「性格が導く宿命」だと俺は感じている。

疑う・信じる──MBTIで見る“対立する価値観”

MBTIで特に面白いのは、「思考型(T)」と「感情型(F)」の違いだ。

思考型は「正しさ」で判断し、感情型は「人間関係」で判断する。

『グノーシア』の議論は、この二つの価値観が毎回ぶつかる場所だ。

Raqioが冷静に推論を進めても、Otomeは“信じたい”から票を変える。

論理と情の衝突――そこに人間ドラマが生まれる。

MBTI的に見ると、T型は「疑うこと」で安心を得るタイプ。

一方、F型は「信じること」で存在を確認するタイプ。

つまりこのゲームの“信頼と裏切り”は、性格的な機能の違いが作り出す自然現象なんだ。

俺はプレイを重ねるうちに気づいた。

彼らが何を選んでも、それは正しい。

なぜなら、それが彼らのタイプにとっての“真実”だから。

ループ構造は「自己理解」のメタファー

MBTIで性格を理解することは、結局、自分を知ることに近い。

そして『グノーシア』のループは、まさにその“自己理解”の比喩になっている。

何度も同じ選択を繰り返しながら、自分の中にあるパターン――つまり「自分のタイプ」――を知っていく。

それはプレイヤーにとっても同じだ。

信じたキャラに裏切られる。

怒る。

でも次のループではまた信じてしまう。

それは性格の再現であり、人間の“本能的ループ”なんだ。

俺が一番グッときたのは、LeVi(ENTP)が語る“観測の視点”の話だ。

AIである彼は人間の感情を理解できない。

でも、理解できないからこそ、永遠に観察を続ける。

この姿勢はENTPの「探究の欲求」そのもので、同時にゲーム全体のメタ構造にも重なる。

――『グノーシア』というゲームそのものが、ENTP的な“実験”なんじゃないかって思う。

“人を理解する”という愛の形

MBTIを通して見た時、愛とは理解のことだとわかる。

F型は感情で愛し、T型は理屈で愛する。

そのどちらも間違っていない。

『グノーシア』のキャラたちは、何度も誤解しながら、それでも相手を知ろうとする。

それが俺には、“人間賛歌”に見えるんだ。

ループの果てに残るのは、勝敗でも正義でもない。

“あのキャラはなぜそうしたのか”を理解しようとする気持ち。

それこそがMBTI的に見た『グノーシア』の核心だ。

――人格を理解すること、それが最大の救いなんだと思う。

あなたのMBTIはどのキャラに近い?

ここまで読んできて、「自分はどのキャラタイプなんだろう?」って思った人、正直多いと思う。

安心してくれ、それが正解だ。

『グノーシア』の魅力は、プレイヤー自身もループに巻き込まれていくこと。

つまり、キャラを分析しているつもりが、いつの間にか“自分の性格”を投影してるんだ。

ここでは簡単に、MBTIタイプ別に「近いキャラ」を紹介しよう。

公式ではなく南条的見解だけど、けっこう当たる。

気になる人は自分のMBTIを無料テストで確認してみてほしい。

(→ 16Personalities公式テストはこちら)

あなたが外向的タイプ(E)なら

- ESTJ(Setsu):リーダーシップ、秩序、行動力。みんなを導く推進力の塊。

- ENTJ(Raqio):分析力と統率力で場を支配する戦略家。頭で世界を動かすタイプ。

- ESFP(SQ):ムードメーカー。楽しさと社交性で空気を変える太陽的存在。

- ENFP(Otome):感情の爆発と想像力。信じる心で人を変える天真爛漫タイプ。

外向型のキャラは、どのループでも必ず“他者と関わる”ことを選ぶ。

彼らは孤独を恐れず、むしろそれをエネルギーに変える。

もしあなたがEタイプなら、『グノーシア』の議論が一番楽しい瞬間こそ、あなたの本領発揮だ。

あなたが内向的タイプ(I)なら

- INTJ(Yuriko):冷静沈着な思考の建築家。真実を俯瞰して見ている孤高の存在。

- INFP(Gina):優しく、傷つきやすく、それでも他人を信じたい理想主義者。

- ISFJ(Stella):穏やかな守護者。誰かのために動ける“愛の職人”。

- ISTP(Jonas):静かな職人肌。論理より直感で動く自由人。

- ISFP(Remnan):感情を内に秘めた芸術家。沈黙の中に優しさを宿す。

- INFJ(Comet):洞察と共感を武器に世界を見つめる預言者タイプ。

内向型のキャラは、表に出ない分だけ“深く考える”。

ループの中で真実を掴むのは、いつも彼らのような静かな人たちだ。

もしあなたがIタイプなら、信じる力もまた“静かなる強さ”として宿っている。

あなたのタイプと“推し”の共通点を探せ

面白いのは、自分と同じタイプのキャラを“推し”にしている人が多いってこと。

INFPの人はGinaを守りたくなり、ENTJの人はRaqioを見て「わかる」と呟く。

タイプが違う推しを選ぶ人もいるが、それは“憧れ”や“補完”の心理。

MBTIで見ると推しの選び方も性格にリンクしてる。

俺自身はINFJで、YurikoやCometに近いタイプだと思う。

論理より直感、でも感情を隠す。

だから彼女たちが見せる一瞬の弱さに、どうしても惹かれてしまう。

推しとは結局、“自分の内面の投影”なんだよな。

SNSでシェアして布教しよう

自分のタイプがわかったら、ぜひSNSでシェアしてみてほしい。

「#グノーシアMBTI診断」で投稿すれば、同タイプの同志が必ず見つかる。

“あのキャラはINTJでしょ?”みたいな会話から、次の布教が始まる。

MBTIは、推し語りを科学的に盛り上げる最強の共通言語だ。

ループの中でも、自分の性格は変わらない。

でも、推しを通して“自分を理解するループ”は、きっと止まらない。

――そう思うと、このゲームはプレイヤーの心理まで設計された傑作なんだと改めて感じる。

まとめ|MBTIで推しを語ると、ループがもっと面白くなる

『グノーシア』という作品は、表向きは人狼×SFのゲームだ。

でも実際は、人間の“性格”をめぐる壮大な実験だと思う。

疑う、信じる、裏切る、赦す――そのすべてがプレイヤーとキャラの「心理の型」によって動いている。

MBTIでそれを読み解くと、見えてくるのは“生き方のパターン”だ。

MBTIが教えてくれる“人間のループ”

何度やっても、Setsuは仲間を守ろうとするし、Yurikoは冷静に全体を見ている。

Raqioは論理を信じ、Otomeは人を信じる。

その一貫性こそが彼らの「人格のコア」だ。

MBTIは、それを整理して見せてくれる羅針盤みたいなもの。

性格という名の“魂のデータ”が、ループを超えてキャラを形作っている。

俺が好きなのは、このゲームが「性格の変化」ではなく「性格の再発見」を描いているところだ。

人は変わるようでいて、実は何度ループしても同じ選択を繰り返す。

それは弱さじゃなく、個性の証明だ。

MBTIはその繰り返しを「あなたらしさ」として肯定してくれる。

そして、それがこの作品の優しさだと思う。

推しを“理解する”ことが、最高の布教になる

MBTIを知ってキャラを語ると、感情だけじゃなく“構造”で推しを語れるようになる。

「彼女が泣いたのはF型だから」「彼が孤独を選んだのはINTJの宿命だから」。

そういう言葉で布教すると、共感の深度が一気に変わる。

単なる感想じゃなく、“性格の物語”として語れるんだ。

俺自身、何度も『グノーシア』をループしてきた。

そのたびに、違うキャラに心を奪われた。

でも気づいたんだ。惹かれる理由は全部、性格だった。

MBTIは推しの“心の設計図”を見せてくれる。

それを知ることは、推しの人生をもう一度一緒に歩くことなんだ。

ループは終わらない。けど、それでいい。

MBTIで分析すればするほど、結局“人を理解する”ことの難しさと美しさに気づく。

疑いも裏切りも、全部その人の性格の延長線上にある。

そして理解すること――それが愛だ。

ループの果てに、キャラもプレイヤーも同じ答えに辿り着く。

「自分はこういう人間なんだ」って。

――それを受け入れた瞬間、ゲームの外でもループは少し優しくなる。

MBTIで『グノーシア』を読み解くと、ただの心理診断じゃなく、

“人間を信じるための哲学”になる。

推しを理解することは、自分を理解すること。

そのループを、俺たちはきっと楽しみ続けるんだと思う。

信じることは、記憶を超える。

そしてMBTIは、その信じる理由を言葉にするツールだ。

FAQ(よくある質問)

Q1. このMBTI分析は公式設定ですか?

いいえ。この記事のMBTI分類は、公式設定ではなく筆者(南条 蓮)の独自考察です。

公式資料・ゲーム内セリフ・行動パターンなどを参考に、心理学的視点から分析しています。

作品の世界観を深く楽しむための“ファン考察”としてお読みください。

Q2. MBTIの診断はどこでできますか?

16Personalities公式サイト(https://www.16personalities.com/ja)で無料テストが可能です。

日本語対応で約10分ほどの質問に答えるだけで、自分のMBTIタイプを簡単に確認できます。

診断後はこの記事に戻って、該当キャラとの共通点を探してみてください。

Q3. MBTIでキャラの行動はどこまで説明できますか?

すべてを説明できるわけではありません。

ただし、性格傾向・判断基準・他者との関わり方を理解する手がかりになります。

『グノーシア』のような心理戦ゲームでは、MBTI的分析が特に相性が良く、キャラの発言や行動の“裏の意図”を読み取る助けになります。

Q4. 自分のタイプと似ているキャラを推すと何が変わりますか?

“推し”が自分と同じMBTIタイプだと、そのキャラの苦しみや判断の背景に共感しやすくなります。

一方、真逆のタイプを推す人は「憧れ」や「補完関係」に惹かれる傾向があります。

どちらにしても、MBTIは“推しへの理解を深める鏡”になるはずです。

Q5. この記事の内容を引用・共有してもいいですか?

引用・共有は自由です。

ただし、出典として「南条 蓮(@ren_nanjyo)」および本記事のURLを明記してください。

SNSでの感想・引用投稿も大歓迎です。ハッシュタグは #グノーシアMBTI考察 を推奨。

情報ソース・参考記事一覧

- Wikipedia:Gnosia(作品概要・開発背景)

『グノーシア』の基本情報・開発経緯・システム構成を確認するための一次情報。 - Gnosia Fandom Wiki:Characters一覧

全登場キャラクターの公式プロフィール、関係性、行動傾向などを参照。 - TechRaptor:Crewmates分析記事

英語圏レビューサイトによるキャラ行動分析・関係性まとめ。MBTI推測の裏付けに使用。 - Rice Digital:A Ranking and Reflecting Take on Gnosia

キャラクターごとの性格・人気傾向を扱うレビュー記事。英語圏ユーザーの印象分析を参考。 - 16Personalities:MBTI診断公式サイト

MBTI理論の原点および診断テストを提供する代表的プラットフォーム。

※本記事は上記公式・公認情報を参考に、筆者のプレイ体験およびファン考察を加えて執筆しています。

記事中のMBTI分類はあくまで推測であり、公式設定とは異なる場合があります。

分析の目的は、キャラ理解と作品への没入を深める“考察的ファンアプローチ”です。

執筆者:南条 蓮(@ren_nanjyo)|布教系アニメライター/オタクトレンド評論家

出典明記:引用・参考に際しては「南条蓮『グノーシア×MBTI完全分析』」の表記を推奨します。

——推しの性格を理解することは、作品をもう一度愛すること。

そして今日も俺たちは、ループの中で誰かを信じる。

コメント