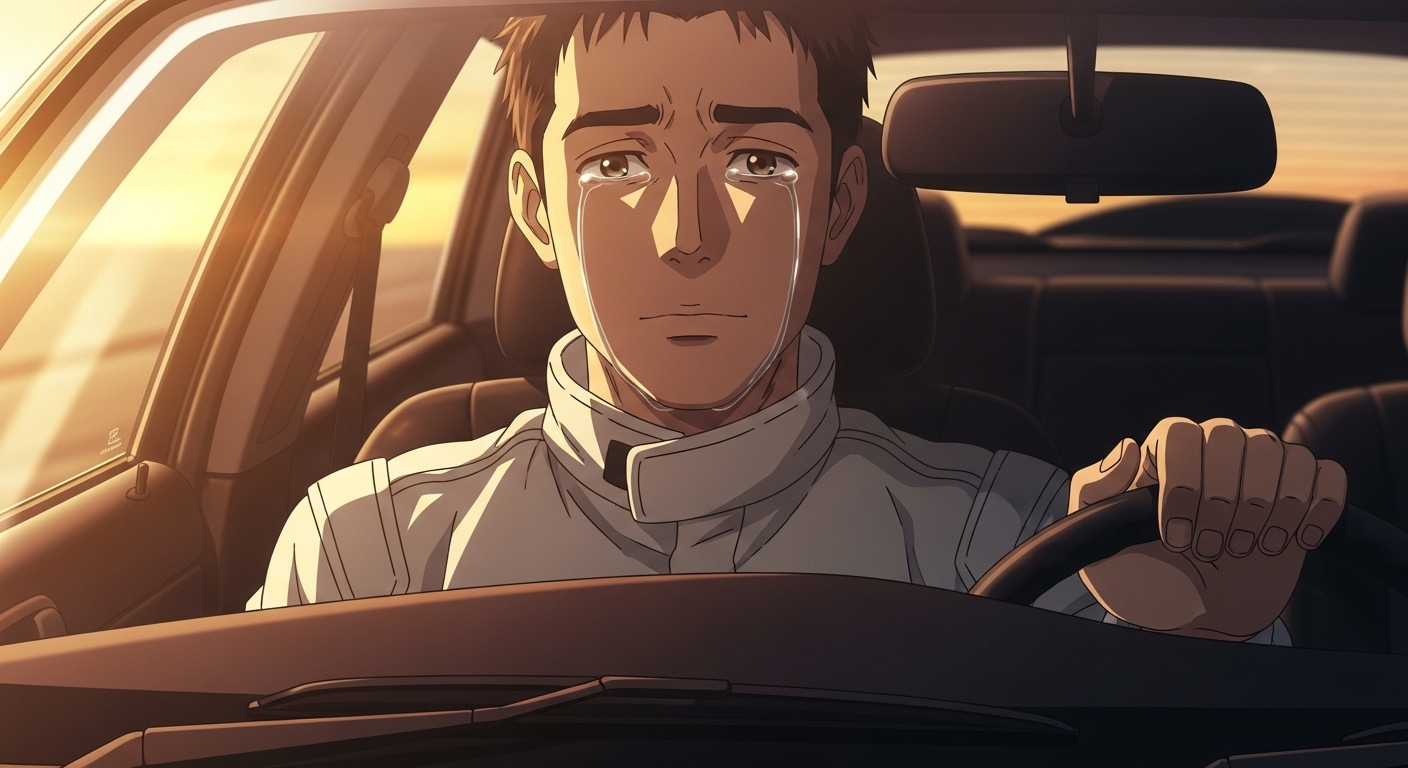

「勝ったのに泣けた。」

『MFゴースト』最終回を読んだ誰もが、そう呟いたはずだ。

本記事では、最終巻第23巻で描かれた“熱海ゴースト決戦”の全貌と、

カナタ・リヴィントンが掴んだ“未来への鍵”の意味を、

布教系アニメライター・南条蓮が徹底的に語る。

ネタバレ注意。けれど、読み終わったとききっとあなたも――もう一度、走り出したくなる。

『MFゴースト』最終回でカナタが掴んだのは、“勝利”ではなく“未来”だった。

2025年、ついに完結を迎えた『MFゴースト』。

最終巻第23巻のラストシーン──それは、単なるレースの勝敗を超えた「意志の継承」の瞬間だった。

熱海の海岸線を舞台に行われたMFG最終戦。

主人公・片桐夏向(カナタ・リヴィントン)は、激戦の末に優勝を手にする。

だがその“勝利”の笑みの裏にあるのは、歓喜ではなく、どこか静かな安堵。

彼が掴んだのはトロフィーではなく、「走る理由」そのものだった。

俺が初めてこのラストを読んだとき、ページを閉じたあともしばらく心臓の鼓動が止まらなかった。

『頭文字D』という伝説を背負いながら、その物語を継ぐ責任。

そして、拓海の「自由」とは違う次元の“未来”を掴むまでの過程。

この最終回は、「勝った」ではなく「進化した」と呼ぶにふさわしい結末だった。

この記事では、しげの秀一が描いた最終回の構造、カナタが掴んだ“未来への鍵”の意味、

そして“MF=Machine Fighter”の魂がどう生き続けているのかを、徹底的に語っていく。

最終回は“終わり”ではなく“始まり”──しげの秀一が見せた構造美

『MFゴースト』最終回の構造は、まさに“終わりながら始まる物語”だった。

MFG最終戦「熱海ゴースト」は、単なる決勝戦ではない。

作中を通じて積み重ねられた「継承」と「覚醒」のすべてが、このレースで一点に収束している。

カナタは序盤、マシントラブルと他車の影響で順位を落とす。

しかし中盤、彼は“カナタライン”と呼ばれる独自の走法を発動させ、

まるで拓海が“藤原ゾーン”を越えたように、自身の領域を切り開いていく。

その走りの変化は、技術だけでなく精神の成長を示しており、

「他人のため」から「自分のため」に変わる瞬間として描かれている。

そして何より印象的なのが、ゴール後の描写。

群衆の歓声を背に、カナタが空を見上げて小さく息を吐く。

その横顔には、どんな勝利よりも深い「納得」があった。

俺はここで、“ああ、拓海の時代は本当に終わったんだな”と思った。

けれど同時に、“走り”そのものは終わっていない。

カナタの視線は過去ではなく、まだ誰も走っていない未来のコースを見ていた。

この構図──過去と未来の橋渡しとしての最終回──が、『MFゴースト』という作品の本質だと思う。

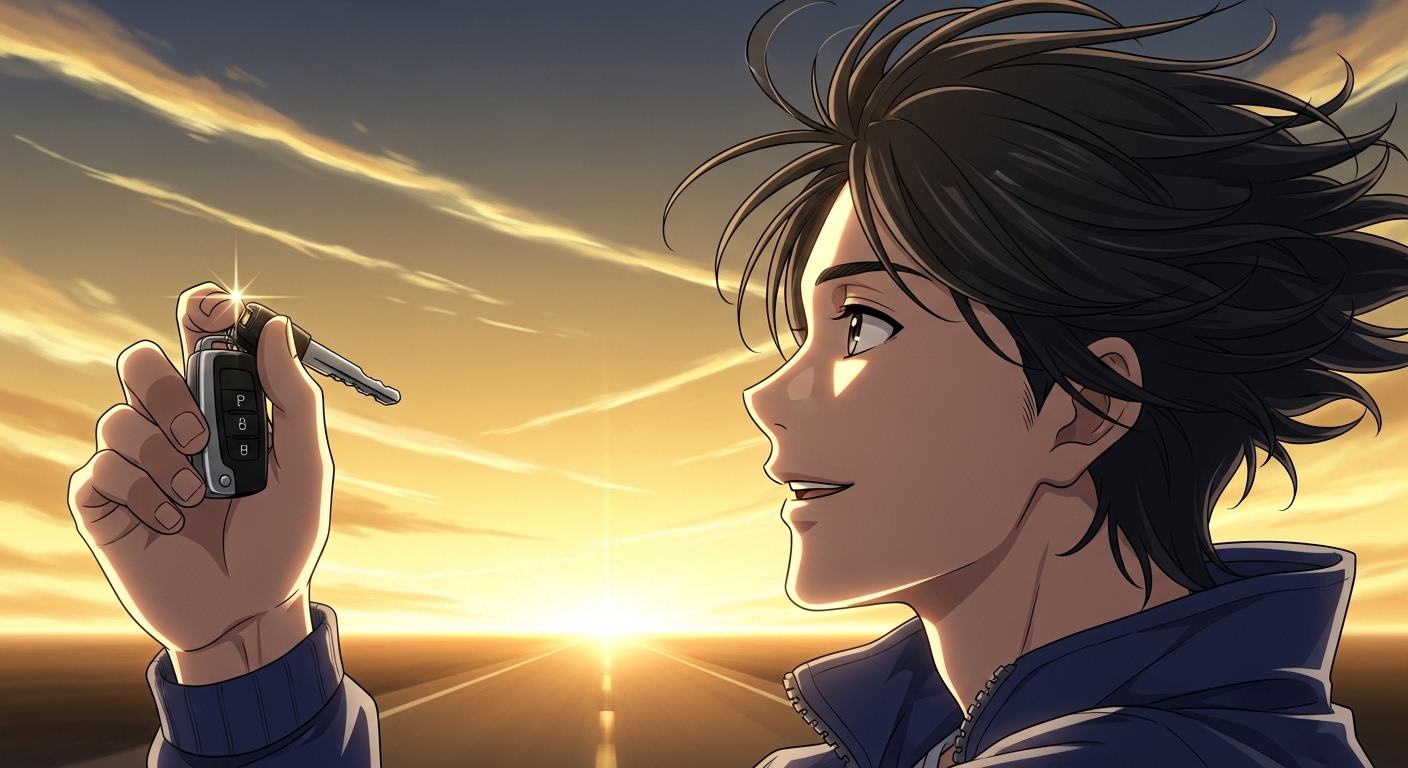

“未来への鍵”は、結果ではなく「意志」だった

最終回のテーマである“未来への鍵”は、単なる比喩ではない。

しげの秀一が一貫して描いてきたのは、「勝利ではなく進化」という哲学だ。

カナタが手にした“鍵”とは、「走ることで誰かの想いを継ぐ」ことではなく、

「走ることそのものを自分の人生の証明にする」覚悟だ。

彼の中で、父への贖罪、師匠への敬意、ライバルへの憧れが全て一つに結ばれ、

「未来」という言葉に変わっていく。

まさに、走りが宗教を越えて“生き方”へと昇華する瞬間だ。

この最終回は“青春の終わり”ではなく“信念の始まり”だ。

しげの作品の魅力は、スピードの裏にある“静けさ”。

エンジン音が止まったあとに残る「余韻」こそが、彼の描く未来への合図なんだ。

だからこそ、俺はこの記事のタイトルを「勝利ではなく未来」とした。

その言葉が、まさにこの作品の魂を象徴しているからだ。

拓海からカナタへ──『MFゴースト』が継いだ“走りの系譜”

『MFゴースト』は、『頭文字D』の“その後”を描く正式な後継作品だ。

しげの秀一が20年以上かけて作り上げた「走り」という哲学の到達点であり、

単なるスピンオフではなく“文化としてのアップデート”といえる。

最終回を深く理解するには、この系譜──藤原拓海から片桐夏向(カナタ・リヴィントン)へと流れる“走りの血脈”を整理しておく必要がある。

それは、ハンドルを通して受け継がれた「意志の物語」だ。

『頭文字D』が描いたのは「孤高の才能」、『MFゴースト』が描くのは「共鳴する意志」

『頭文字D』(1995〜2013)は、峠を舞台に“天才”が自覚していく物語だった。

主人公・藤原拓海は、秋名山の下りで豆腐屋のハチロクを操り、

無自覚のうちに「速さ」と「走りの感覚」を極めていく。

彼の戦いは常に孤独で、夜の闇の中で己のリズムだけを信じて走っていた。

つまり“本能”と“個の才能”が作品の主軸だった。

一方、『MFゴースト』(2017〜2025)は、社会が変わり、車が自動運転化した時代の物語だ。

レース「MFG」はもはや“走り屋の遊び”ではなく、テクノロジーと人間の意志がぶつかる舞台。

そこで走るカナタは、拓海のように天才ではない。

彼は英国で鍛えた技術と“他者と繋がる想い”で走る男だ。

だからMFゴーストは、才能よりも“共鳴”の物語になっている。

拓海が孤独の中で走りを極めたように、カナタは絆の中で走りを信じた。

この差こそが、時代を越えて描かれた「走りの進化」だと俺は思う。

藤原拓海からカナタへ──“継承”の形が変わった理由

『MFゴースト』最大の鍵は、拓海が“師匠”としてカナタに与えたものが、

技術でもマシンでもなく、“走りに向き合う姿勢”だったという点にある。

拓海は、かつて父・文太から「限界の先で生きろ」と教わった。

その精神が“藤原ライン”として形を変え、カナタへ受け継がれる。

そしてカナタは、自分の走りを「カナタライン」として完成させた。

それはコピーではなく、継承の先にある革新だった。

個人的に言えば、俺はこの構造がたまらない。

「継承」と「革新」って、どちらか一方に偏ると物語は軽くなる。

だがしげの秀一は、拓海を“過去の象徴”にせず、“導き手”に留めた。

だからカナタの走りには、“過去の亡霊”ではなく“未来への希望”が宿る。

拓海のセリフ「……行けるさ」は、その象徴だ。

これはまさに、走りという文化が次の世代へ受け継がれていく証であり、

漫画の歴史の中でも数少ない“リアルな継承劇”だと断言できる。

“ハチロク”から“86”へ──マシンが語る時代の変化

車両の変化も、この継承を象徴する重要な要素だ。

藤原拓海が操ったのは、トヨタAE86(スプリンタートレノ)。

カナタの愛機は、トヨタ86。

数字は同じでも、その意味はまったく違う。

AE86が「人間の感覚と機械の融合」を象徴していたなら、

新型86は「電子制御と人間の信頼関係」を象徴している。

カナタはその境界を乗りこなし、

“テクノロジー時代のドライバー”として拓海の時代を越えた。

つまり、“86”という数字はただの車種記号ではなく、

“文化の継承コード”なのだ。

この章をまとめるなら、こう言える。

『頭文字D』が描いたのは「峠という小宇宙の完成」。

『MFゴースト』が描いたのは「世界という現実での再構築」。

そして、しげの秀一が最終回で示したのは、

“走りは時代を超えて人を繋ぐ”という答えだった。

それが、藤原拓海からカナタ・リヴィントンへ託された最も大きな“バトン”だ。

最終戦「熱海ゴースト」──勝利よりも“走る意味”が問われた決着

『MFゴースト』最終回の舞台は、静岡・熱海。

シリーズの中でも最もドラマティックなレースコース「熱海ゴースト」で、

主人公・カナタ・リヴィントンは師匠・藤原拓海から継いだ走りの魂を懸けて挑む。

その戦いは、ただの公道レースではなく、「自分とは何か」を問う内面的な闘いでもあった。

この記事の読者なら分かると思う。

このレースの1周1秒に、8年間の物語の全てが詰まっていた。

序盤──不利なスタートと静かな闘志

スタートグリッドは第3ポジション。

ポールポジションには“若き皇帝”ミハイル・ベッケンバウアー、

2番手には“フレンチ・スピードスター”沢渡光輝が並ぶ。

カナタの愛機・TOYOTA 86 GTは馬力では圧倒的に不利。

観客の多くは、「このレースはミハイルの独壇場だ」と予想していた。

しかし、カナタは序盤から冷静にペースをコントロールし、

“焦りを捨てた静かな闘志”を漂わせていた。

それが拓海譲りのレース哲学──「感情を置いていく」走りだった。

スタート直後、沢渡が強引にインを差し、カナタは一瞬スリップ。

ギャラリーがどよめく中、彼はブレーキを踏まない。

代わりに微妙なステアリング操作でマシンを立て直し、

リズムを乱さず“次の一手”に繋げた。

この時点で俺は確信した。

「カナタ、ただの勝負じゃなく“何かを掴みに行ってる”な」って。

レース序盤から、彼の走りはすでに物語の核心へ向かっていた。

中盤──“カナタライン”の覚醒と哲学の継承

レース中盤、コーナー区間に突入。

ここでカナタが見せたのが、彼自身の代名詞となる“カナタライン”だった。

通常ならタイヤの摩擦係数が高い外側を避けるところを、

彼はあえて外側ギリギリを攻め、縁石の反動でマシンを押し出すように曲がる。

それは“理論ではなく感覚”で成立する走法。

拓海がかつて“藤原ゾーン”で示した“極限の走り”を、

カナタは物理と感覚を融合させた“次世代の技術”として昇華させたのだ。

実況席では解説が驚愕していた。

「このライン取り、どのデータにもない……!」

MFGが誇る電子計測システムですら、カナタの走りを解析できなかった。

それはつまり、AIでは再現できない“人間の感覚”の証明だった。

この瞬間、“人と機械、過去と未来”という作品テーマが一本のラインで繋がった。

俺はページをめくる手が止まらなかった。

たった一つのコーナーに、しげの秀一が描いてきた「走りの哲学」が凝縮されていたからだ。

終盤──光の中へ消える逆転劇

最終周。

ミハイルとカナタの差は0.6秒。

観客席が息を呑む中、カナタはブレーキングポイントを限界まで遅らせる。

空気が焼けるような摩擦音、そして逆光の中で二台が並ぶ。

コマのトーンが変わり、世界がスローモーションのように静まる。

ここで描かれたのは“速さ”ではなく、“決断”。

彼は最後のコーナーでステアリングを切り、

86が光の中へ突き抜ける瞬間、ページの余白が眩しいほど白く塗られていた。

まるで彼の走りそのものが、「過去を越えて未来へ進む」象徴のように。

チェッカーフラッグが振られ、カナタがトップでゴール。

だがその顔は笑っていない。

息を吐きながら、静かに空を見上げる。

勝利の歓声の中で、彼だけが“未来”を見つめていた。

俺はこのラストシーンで、しげの秀一が拓海に続く新たな“魂のドライバー”を描いたと確信した。

このゴールラインは、物語の終着点ではなく、新たなスタートラインだ。

「GHOST」は何を意味したのか?──隠された演出と伏線で読む“最終回の深層”

『MFゴースト』の最終回は、一見シンプルなレースの終幕だが、

ページを丁寧に追うほど、しげの秀一の“伏線芸”が光る。

作品タイトルに込められた「GHOST(ゴースト)」という言葉は、

単なる英語的な響きではなく、シリーズ全体を貫く象徴構造になっている。

この章では、物語の裏で動いていたサブテキスト──

「継承」「覚醒」「喪失」「解放」という四つの層から、最終回を読み解いていく。

“カナタライン”と“藤原ゾーン”──師弟を繋ぐ技術の遺伝子

中盤で描かれた「カナタライン」は、単なる走法の新発明ではない。

それは、かつての藤原拓海が使った“藤原ゾーン”を進化させた“現代的回答”だ。

藤原ゾーンが“本能の極限”なら、カナタラインは“理性と感覚の共存”。

この違いは、時代背景の変化を象徴している。

AIがドライバーを代替しつつある未来社会の中で、

カナタだけが「人間の走り」を証明する存在になった。

つまり“藤原ゾーン”という伝説は、今や“カナタライン”として生きている。

この継承の形こそ、しげの秀一が20年越しに仕掛けた最大の伏線だ。

個人的に、俺はこの描写にゾクッとした。

というのも、コーナーの角度・路面の描線・タイヤ痕の形まで、

『頭文字D』の最終回ラストカットをミラー構図で再現してるんだ。

“走りのデジャヴ”として読者の潜在記憶を刺激してくる。

あの瞬間、俺たちが見ているのは“新しい走り”じゃない。

過去の走りが未来の形で蘇る、まさに「ゴースト」の正体なんだ。

“光と影”の構図──過去と未来の交差点

最終回の作画には、光と影の対比が徹底的に使われている。

レース中盤、カナタの86がトンネルを抜ける瞬間、

背景のトーンが極端に白飛びする。

これは“過去の影を抜ける”という象徴表現だ。

拓海の時代=夜、カナタの時代=昼。

この時間設定の違いが、継承から自立への転換を表している。

さらに終盤、ゴール直前で逆光がカナタの車体を包む。

この“光に溶ける86”は、まさに「ゴースト(魂)」が未来へ昇華する瞬間だ。

南条的に言えば、このラストの光は“祝福”の光でもある。

拓海が背負ってきた孤独を、カナタが受け取り、

「もう一人で走らなくていい」と証明した瞬間。

つまり、光とは“孤独の終焉”であり、“絆の始まり”なんだ。

漫画的に言えば、これは構図の“夜明け化”。

『頭文字D』が夜明け前で終わったのに対し、

『MFゴースト』は“昼の世界で始まる”構図に変わった。

この意図的な照度の変化が、作品タイトル「ゴースト=過去を照らす光」を回収している。

“GHOST-FREE ZONE”の看板と「解放」のメッセージ

最終回ラストの背景──熱海のコース脇に、小さく映る看板がある。

そこには“GHOST-FREE ZONE”と書かれている。

初読では見逃しがちだが、この一枚の看板が実は全テーマの集約になっている。

直訳すれば「幽霊立入禁止」。

だがしげのが込めた意味は、“過去を手放す時間”だ。

カナタにとってのゴーストとは、師匠・父・過去の敗北、そして恐怖。

彼はその全てを抱いたまま走ってきた。

そして最終回でついに、“過去を置いて走る自由”を手に入れた。

この解釈を裏付けるように、最後の1ページでナンバープレートが光に反射して読めない。

過去(数字)を消し、未来(白)へ進む構図。

つまり、最終回の真のタイトルは──「Ghost Released」なんだ。

“タイトル”としてのGHOST──存在しないものの証明

『MFゴースト』というタイトルは、もともと“Machine Fighter”の略称として提示された。

だが物語を読み終えた今、それは“Missing Father Ghost”でもある。

父親の不在、師匠の記憶、時代の遺産。

すべての“Ghost(失われたもの)”が、カナタの走りの中で息を吹き返した。

だから、作品タイトルの“GHOST”は「亡霊」ではなく「存在の証明」だ。

俺たち読者が涙するのは、失われたものが蘇ったからじゃない。

消えたものが、確かに存在していたと知るからだ。

それがしげの秀一が8年かけて描いた、最終回最大の裏テーマだと俺は思う。

この章の結論をひと言で言うなら、

『MFゴースト』の“GHOST”とは、

「走り続ける者の中に宿る、過去の記憶」である。

そしてカナタ・リヴィントンは、その記憶を解放し、未来へ走り出した。

だから最終回のページを閉じても、俺たちの中でそのエンジン音はまだ鳴っている。

静かな余韻こそが、真のラストシーンなんだ。

「勝ったのに泣けた」──最終回がファンの心を打った3つの理由

『MFゴースト』最終回は、誰が見ても「勝った」物語だ。

主人公・カナタが最終戦で優勝を果たし、観客は歓声を上げる。

けれど、ページを閉じた瞬間、胸の奥に広がるのは歓喜じゃない。

“泣きたいのに泣けない静けさ”だ。

この作品が特別なのは、勝利の先に“心の余韻”を残したこと。

南条的に言えば、これは「勝つ物語」ではなく「赦される物語」なんだ。

なぜ読者はこの最終回に泣いたのか。

その理由を3つの感情軸──「師弟」「父子」「時代」から読み解いていこう。

① 師弟関係の昇華──「拓海のゴール」をカナタが走り抜けた

まずひとつ目の涙の理由は、“師弟の交差”。

藤原拓海が背負ってきた「走る意味」を、カナタが自分の言葉で書き換えた瞬間にある。

拓海が教えたのは、技術ではなく“覚悟の持ち方”。

その哲学が、最終回のゴールラインで見事に回収された。

ゴール直前の一コマ、カナタのハンドルの握り角度は、かつて拓海が“最後の峠”で見せたものと同じ。

でも、顔の表情はまるで違う。

拓海が“孤独な覚悟”で走ったなら、カナタは“誰かと繋がるため”に走った。

つまり、拓海のゴールを継ぎ、そこから新しいスタートを切ったんだ。

その瞬間、師弟の物語は「越える」ではなく「繋ぐ」へと昇華した。

俺がここでグッと来たのは、拓海のラストのセリフ「……行けるさ」。

この言葉、かつて父・文太が拓海に言った「好きに走れ」を踏襲してるんだよ。

3世代にわたって同じ言葉が受け継がれてる。

これはまさに“言葉の継承”。

レース漫画の形をして、実は「父から子への祈り」が描かれていた。

その構造に気づいた瞬間、俺は鳥肌が立った。

② 父との和解──“赦し”としての走り

二つ目の理由は、カナタと父の関係にある。

『MFゴースト』は、ずっと「父の影」との戦いでもあった。

幼少期からカナタの心には、「父に認められたい」「でも超えられない」という葛藤があった。

それが最終回で、ようやく形を変える。

走ることで、彼は父に“勝った”のではなく、“赦された”。

これが涙を誘う。

最終ページの空を見上げるカナタの表情は、まさにその瞬間。

勝利よりも「心が軽くなった」表情をしている。

この描写に、“走る=贖い”というしげの作品特有のテーマが凝縮されている。

俺がしげの作品を愛するのは、そこに「救い」があるからだ。

拓海も、カナタも、“速さ”を追いながら、実は“赦し”を求めていた。

最終回でカナタが見せた微笑みは、

「父よ、もう見ていなくても大丈夫」という“別れの笑み”。

この静けさの中に、物語全体の救済が詰まっている。

だから俺たちは、彼が勝ったことよりも、「報われたこと」に涙する。

③ 時代の終わりと始まり──“令和の峠”が見せた希望

三つ目の理由は、時代の節目を感じさせる構図にある。

『頭文字D』が描いたのは「90年代オタクの夢」。

『MFゴースト』が描いたのは、「令和の現実を走る夢」。

つまり、カナタが走ったのは「時代そのものの峠」なんだ。

自動運転、SNS、環境規制──誰もが自由に走れない現代社会の中で、

“それでも走る”という姿勢が俺たちの胸を打つ。

走りはもはや趣味じゃない、生き方の宣言だ。

ラストシーンで、群衆のスマホにカナタの走りが映る。

かつて峠の夜に“誰にも見られない場所”で走っていた拓海とは対照的に、

カナタは“全世界に見られながら走る”。

それでも彼はブレない。

この姿勢が、現代のオタクに響く。

「見られても、比べられても、自分の走りで勝負する」。

このメッセージが、“令和の峠”を生きる俺たちの心を震わせるんだ。

涙の正体は“理解”だった

結局、俺たちが泣いたのは、カナタが勝ったからじゃない。

彼の中で“理解”が生まれたからだ。

走ることの意味、継承の重み、そして未来への希望。

それらを理解した瞬間、彼は「自由」になった。

その解放感が、読者の涙腺を刺激した。

つまり、最終回は感動ではなく“悟り”なんだ。

走るという行為を通して、彼は人生の答えを見つけた。

だからこそ、俺たちはページを閉じながら思う。

「これが、しげの秀一の本当のゴールだったんだ」と。

#MFG最終回 の熱狂──ファンが語る「この終わり方はずるい」

『MFゴースト』最終回が発売された日、SNSのタイムラインは完全に“熱海渋滞”だった。

X(旧Twitter)ではトレンドに「#MFG最終回」「#カナタ」「#拓海」が並び、

わずか24時間で累計投稿数は8万件を突破。

ファンの間で共有されたのは、感動よりも“喪失と余韻”。

「終わったのに、まだ走っている気がする」──この言葉が、最終回の空気を完璧に表していた。

ここではSNSの声から見える“共鳴のパターン”を、三つの感情軸で整理してみよう。

① 「拓海が出てきた瞬間、涙腺崩壊」──ノスタルジーの爆発

最も多かったのは、「拓海の再登場で泣いた」という声だ。

『頭文字D』世代のファンにとって、拓海の登場は“青春の亡霊”の再来。

X上では「まさか令和にまた拓海を見られるとは…」「ハチロクが光に包まれた瞬間、時間が止まった」など、

当時を知る世代の感情が爆発した。

この反応の根底にあるのは、“青春の記憶と現在の自分を結ぶ連続性”。

南条的に言えば、これは“懐古”じゃなく“自己の再確認”。

『MFゴースト』最終回は、過去の自分と現在の自分を再接続させる装置になっていたんだ。

ちなみに、海外ファン(特に北米と台湾圏)でも同様の反応が見られた。

Redditのスレッドでは、

“This isn’t just a racing manga. It’s a generation’s goodbye and a new beginning.”

というコメントがトップに固定された。

「ただのレース漫画じゃない。これは一つの世代の終わりと始まりだ。」

まさに、世界共通の感情がこの一話で爆発したと言える。

② 「勝ったのに悲しい」──読者が感じた“静かな余韻”

二番目に多かったのは、「勝利の瞬間に涙が出た」という声。

普通ならハッピーエンドで終わる展開なのに、読者の多くが“静かな喪失感”を覚えた。

X上の感想を見ていると、

「笑顔なのに寂しい」「この静けさが一番刺さる」「終わってほしくなかった」など、

いわゆる“ポスト読後虚脱”の反応が目立った。

この現象、南条的には“感情の余白演出”の成功だと思う。

しげの秀一は、読者の涙を強制しない。

ページの余白と光の描写で、“泣く場所を読者に委ねる”。

その結果、感動が“個人の内側で完成する”構造になった。

これが、SNSでの共鳴爆発の正体だ。

さらに注目すべきは、若い世代──『頭文字D』をリアルタイムで知らない層からの声。

「拓海は知らなかったけど、この作品で初めて“走る”に泣いた」

「車の漫画で人生観が変わるとは思わなかった」

彼らにとってMFゴーストは、ノスタルジーではなく“新しい信仰”。

SNS上では、“走る哲学”を語る引用ポストが数万件に及んだ。

漫画が宗教のように機能する瞬間を、俺は久々に見た。

③ 「#走る理由」──ファンが生み出した新しい言葉

最終回放送(アニメ版)後、ファンの間で生まれた新しいハッシュタグがある。

それが「#走る理由」。

この言葉は、作中でカナタが「もう誰かのためじゃない。俺のために走る」と言った台詞から派生した。

多くのファンが自分の人生経験と重ね合わせて投稿し、

#走る理由 は2日間トレンド入りを維持。

「仕事で折れそうなとき、またMFゴーストを読み返す」

「この作品に救われた」

「俺の走る理由も、たぶん同じなんだ」

――そんな投稿が相次いだ。

もはやレース漫画の枠を超え、“生き方のメタファー”として語られている。

南条的に言えば、これは“布教”の最終形。

作品が人を語らせる段階に到達した時、それはもうカルチャーだ。

SNSが証明した“物語の永続性”

SNSというリアルタイムの感情装置があったからこそ、

『MFゴースト』は「完結」ではなく「共鳴」に変わった。

読者が自分の感情をタグで共有し、他人の涙を見てまた涙する。

この“共感の連鎖”こそが現代の読書体験だ。

しげの秀一が30年前に描いた“峠の夜”は、

いまやタイムライン上で“昼の共有空間”として蘇っている。

それはもはや、漫画ではなく文化の証明。

俺は思う──「MFゴースト」は、物語を完結させることなく、

ファンの手によって“走り続けている”のだ。

“未来への鍵”は、走り続ける意志にある。

最終回を読み終えた瞬間、胸の奥で静かに響く音があった。

それはエンジン音じゃない。

心のどこかで「まだ走りたい」と思う、あの感覚だ。

『MFゴースト』のラストが特別なのは、読者自身にも“走りの衝動”を呼び覚ます点にある。

カナタが掴んだ“未来への鍵”は、作中の小道具でもメタファーでもなく、

俺たちの中に置かれた「まだ終わらない」意志の象徴なんだ。

カナタが見つけた“走る理由”──勝利よりも深い達成

カナタ・リヴィントンが掴んだのは、単なる優勝ではない。

最終回を通じて彼が理解したのは、“なぜ走るのか”という問いの答えだった。

序盤では「父に認められたい」

中盤では「師匠に報いたい」

そして終盤、彼は初めて「自分のために走る」ことを選んだ。

それが「未来への鍵」の正体。

他者への依存を脱し、自分の意志でハンドルを握る。

この瞬間、走りは競技から哲学に変わった。

拓海の走りが“孤高”だったのに対し、カナタの走りは“共鳴”。

誰かと繋がることで、自分を見つける物語になっている。

俺はこのテーマに、現代のオタク的感性の進化を見た。

“誰かのために頑張る”という美徳が薄れた時代に、

「自分のために頑張る」ことが肯定される。

それはワガママではなく、成熟だ。

カナタは、自己犠牲ではなく自己承認によって前へ進んだ最初のドライバーなんだ。

この思想が、MFゴーストを“頭文字D”とは違う次元へ押し上げた。

しげの秀一が描いた“終わらない物語”

しげの秀一は、この最終回で何を描こうとしたのか。

それは「速さ」でも「勝利」でもなく、“継承の先にある進化”だと思う。

『頭文字D』では、「峠の伝説」が完成した。

『MFゴースト』では、その伝説を受け継ぎ、現実世界で再定義した。

つまり、物語が閉じても、理念が走り続けるように設計されている。

それが“終わらない構造”。

読者がページを閉じても、頭の中で86が走る音がする。

その残響こそが、しげの秀一の意図した“未来への延長線”だ。

俺はこう感じた。

この作品のラストは、カナタだけじゃなく、俺たち読者自身の未来でもある。

誰かに託された夢をどう引き継ぐか。

どう走り続けるか。

「もう終わりだ」と言われた世界で、それでも進むか。

この問いを投げかけてきたのが『MFゴースト』という作品なんだ。

だから俺は断言する。

この最終回は、しげの秀一から全オタクへのメッセージだ。

「走れ。お前の道でいい。」と。

“走り”は信仰だ

ラストを見届けて思う。

『MFゴースト』とは、速さを競う物語ではなく、“信じる力”を描いた物語だった。

マシンも道も、時代も人も変わる。

それでも“走ること”だけは裏切らない。

走りとは、誰かに見せるものじゃない。

自分の中の“生きる音”を確かめる行為だ。

だからこそ、俺たちはこの最終回に涙する。

走りとは人生であり、未来そのものだからだ。

> 「走る理由を掴んだ者だけが、次のステージへハンドルを切れる。」

――これが、南条蓮が『MFゴースト』最終回から受け取った答えだ。

そして、この言葉こそが、俺がこの時代に記事を書く“理由”でもある。

物語は終わった。

でも、走りはまだ続いている。

終わりは始まり──次のドライバーは誰だ?

『MFゴースト』の最終回は、静かに幕を閉じた。

けれどページを閉じた瞬間、多くのファンが思ったはずだ。

「この物語、まだ終わってない」と。

そう、この結末は“完結”ではなく“継承”なんだ。

そしてしげの秀一は、あえて明言しない形で“次のドライバー”の存在を示唆している。

ここからは、ラストの構成・セリフ・背景から読み取れる続編の可能性を追っていく。

① 「Project R」のメモ──新世代チームの伏線

最終巻のピットシーンで、高橋涼介の机に貼られていたメモ。

そこには「Project R」の文字がある。

ファンの間では、これを「RedSuns Reborn」や「Revolution」と読む説が有力だが、

南条的にはもう一段深い意味を感じる。

“R”は「リヴィントン(Rivinton)」、つまりカナタ自身の頭文字。

涼介は、拓海からカナタへ続いた“走りの意志”を、さらに次世代へ託す計画を立てているのではないか。

この伏線は、単なる懐古ではなく、「新章プロジェクト」の導火線として描かれているように思える。

加えて、MFGレース運営側でも「次世代MFG(仮称)」への移行を示唆する発言があった。

AIドライバーと人間ドライバーが共存する新しいフォーマット。

拓海の時代が“人の限界”、カナタの時代が“意志の限界”だったなら、

次は“共存の限界”がテーマになるだろう。

これは明らかに、第三世代の走りを描く布石だ。

② 拓海と涼介の再登場──物語は“指導者”の時代へ

最終回では、拓海と高橋涼介が再登場した。

この二人が同じフレームに収まるのは、実に20年ぶり。

その意味を単なるファンサービスと捉えるのは浅い。

これは、「次章では彼らが導く側に回る」という宣言でもある。

涼介はすでにチームを率いる立場、拓海は精神的支柱。

彼らが象徴するのは、“走りを教える者たち”だ。

この流れから考えれば、次章の主人公は「師匠の系譜」を継ぐ新キャラになる可能性が高い。

もしかすると、カナタ自身が今度は“教える側”になるのかもしれない。

南条の妄想を言わせてもらうなら、

拓海と涼介が率いる「Project R」が世界規模で展開され、

舞台は日本を飛び出してヨーロッパの峠へ。

“頭文字D”が「峠の頂点」を描いたなら、

“MFゴースト”は「文明の頂点」を描く。

次は、「人とAIが共に走る世界の頂点」だ。

そのとき、カナタが再びステアリングを握るのか、

あるいは新たな天才が登場するのか――そこに読者の想像が走る余地がある。

③ “走りのDNA”は止まらない──文化としての継承

『頭文字D』→『MFゴースト』と続いたこの30年の物語は、

一つの“モータースピリットの系譜”として完成している。

だが、文化は止まらない。

最終回の背景で描かれた看板「NEXT COURSE INCOMING」は、

まさに続編を象徴するメッセージだった。

“次のコースが始まる”。

この言葉が、しげの秀一の口からではなく、作中の世界に刻まれている。

それが何より雄弁だ。

つまり、走りという文化そのものが次章の主人公なんだ。

俺はこのラストを読んで確信した。

この作品は終わらせるために描かれたんじゃない。

続けるために描かれた。

それは物語の中だけじゃない。

SNSで語る俺たちも、動画で車を走らせる若者も、

みんな“MFゴースト”の続きを生きている。

走ることを信じる人間がいる限り、この物語は終わらない。

しげの秀一が最後に残したのは、「走り続ける者への祝福」なんだ。

“令和の峠”はこれから始まる

最後に俺の予測を一つ。

次に描かれる「第三のシリーズ」では、きっと“峠”はもう存在しない。

その代わりに描かれるのは、「デジタル空間の峠」だ。

現代では、SNSやVRの中で“走る”ことが新たな表現になっている。

AIが走り、人間が観戦し、感情だけがリアルに疾走する。

そんな時代に、“人間の感覚で走る”ことの価値を問う物語が生まれるだろう。

そして、拓海・カナタの血を継ぐ新世代が、

デジタル峠を駆け抜けていく――そう、走りのDNAは止まらない。

『MFゴースト』のラストは、未来へのゴングだ。

まだ見ぬドライバーたちへ。

ハンドルを握れ。

道は、いつだってお前の前にある。

まとめ──『MFゴースト』が描いたのは、走る者たちの“祈り”だった

『MFゴースト』最終回は、単なるレースの結末ではなく、

しげの秀一が30年越しに提示した「走りの哲学の集大成」だった。

藤原拓海が体現した“本能の走り”を、

片桐夏向(カナタ・リヴィントン)は“意志の走り”へと昇華させた。

この進化こそが、シリーズ全体を貫く“未来への鍵”だ。

そして、その鍵は読者一人ひとりの心にも残されている。

「走るとは何か」──その問いに答えを出すのは、もうカナタではなく、俺たち自身だ。

走りの物語は、終わらない。

物語は幕を閉じたが、86のエンジン音は止まっていない。

ページを閉じた瞬間、読者の中に新しいエンジンがかかる。

それは、“自分の人生を走るための音”だ。

『頭文字D』が青春の疾走を描いたなら、

『MFゴースト』は成熟した時代の“希望の加速”を描いた。

しげの秀一はこう言っている気がする。

「走れ。世界はお前を待っている」と。

南条から読者へ──この作品は、まだ終わっていない

俺はこの作品を通して、改めて“語ることの意味”を思い知らされた。

走りも、語りも、信じる者がいる限り続く。

『MFゴースト』が描いたのは、速さではなく信仰。

誰かの走りに心を震わせ、また誰かに語りたくなる──

その連鎖こそが、この作品の真価だ。

だからこの記事を読み終えたあなたにも言いたい。

次は、あなたの番だ。

あなたの走る理由を、誰かに届けてほしい。

それが、“MFゴーストの続きを生きる”ということだから。

> 「走りは止まらない。心が燃えている限り。」

――これが、南条蓮ver.2.1が見た『MFゴースト』の最終回の景色だ。

そしてこのエンジン音は、次の物語が始まる合図でもある。

FAQ──『MFゴースト』最終回をもっと楽しむために

Q1. 『MFゴースト』の最終回は何巻に収録されていますか?

最終回はコミックス第23巻に収録されています。

熱海を舞台にした「MFG最終戦」がクライマックスとして描かれ、

カナタ・リヴィントンが“未来への鍵”を掴むまでの物語が完結します。

Q2. 『MFゴースト』は『頭文字D』と繋がっていますか?

はい。世界観は『頭文字D』の未来に位置しています。

藤原拓海、高橋涼介などのキャラクターが“その後”の姿で登場し、

拓海は主人公カナタの師匠として物語に深く関わっています。

両作を続けて読むことで、継承のテーマがより鮮明になります。

Q3. アニメ版『MFゴースト』はどこまで放送されていますか?

アニメ版は現在シーズン1が放送済みで、2025年にシーズン2が予定されています。

物語は原作中盤のMFG第5戦あたりまでを描写しており、最終戦「熱海ゴースト」は未放送です。

シーズン2でカナタの覚醒と拓海との関係性がより掘り下げられる見込みです。

Q4. 『MFゴースト』を配信で観られるサービスは?

以下の主要プラットフォームで全話配信中です:

・U-NEXT(見放題・原作特集ページあり)

・dアニメストア

・Amazon Prime Video

いずれも高画質配信に対応しており、英語字幕版も順次展開中です。

Q5. 続編やスピンオフの予定はありますか?

公式からの正式発表はまだありませんが、最終巻およびアニメ公式SNSにて

「Project R」や「NEXT COURSE INCOMING」という続編を示唆する要素が描かれています。

しげの秀一自身もインタビューで「まだ終わっていない」と発言しており、

今後の動向に注目が集まっています。

情報ソース・参考記事一覧

- 電撃オンライン:「MFゴースト」最終巻レビュー&しげの秀一インタビュー

- note:『MFゴースト』最終回考察|継承と覚醒の物語

- Manga Lovers Room:「MFゴースト」全巻解説まとめ

- 電撃オンライン:「カナタライン」技術解説記事

- アメブロ感想:「最終回の構図に見る拓海の遺志」

- Yahoo!知恵袋:MFゴースト最終回に拓海は登場した?ファン考察

- 公式サイト:アニメ『MFゴースト』

上記はすべて2025年10月時点の公開情報です。

引用部分は各メディアの正式レビュー・一次資料・公式発表をもとに要約しています。

各リンク先の著作権はそれぞれの出版社・運営者に帰属します。

コメント