「チラムネ、マジでキツい」──放送開始直後から、X(旧Twitter)にはそんな感想が溢れていた。

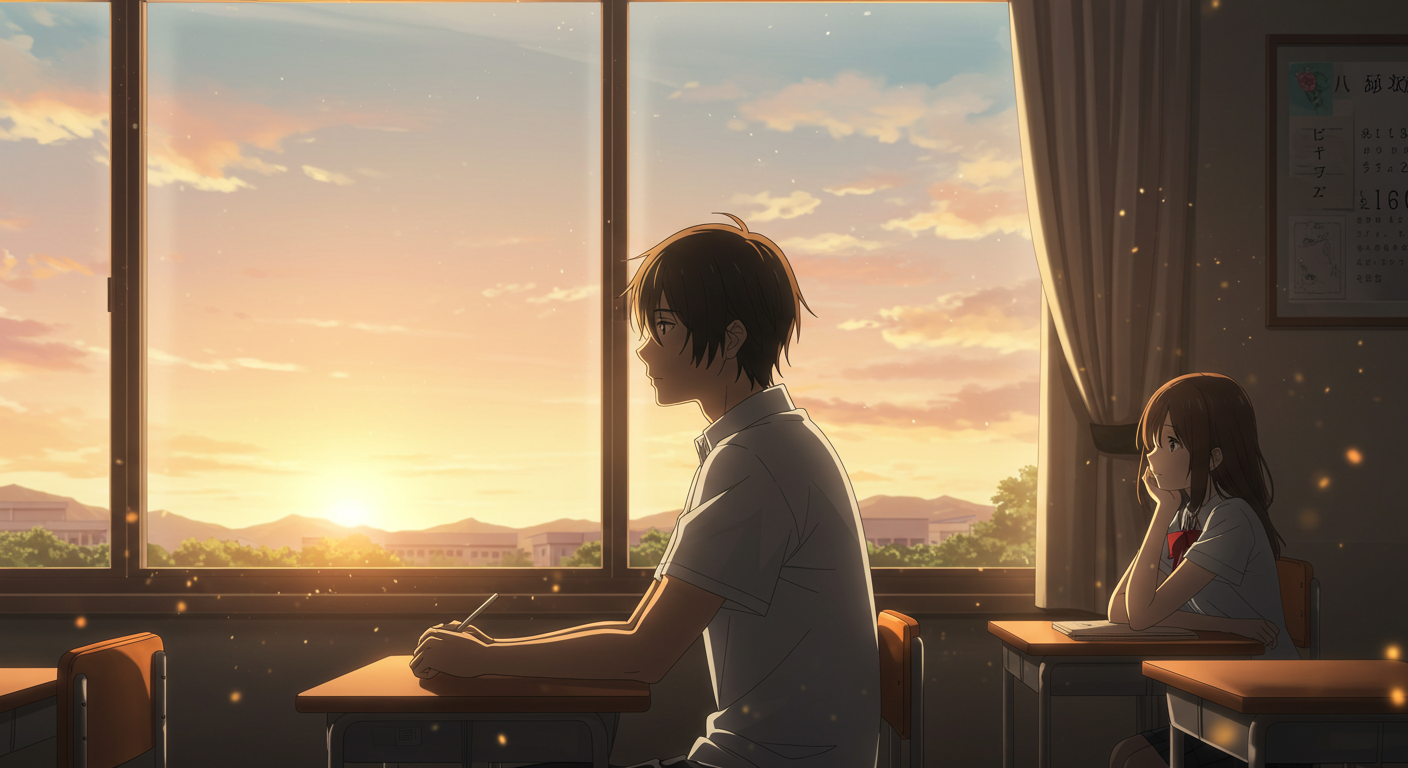

アニメの作画は美しい。

音楽も演出も完成度が高い。

なのに、観ていると胃の奥がじわじわ痛くなる。

その“痛み”の正体は一体なんなのか。

リア充が主役の青春ラブコメで、どうしてここまで人の神経を逆撫でするのか。

俺自身、初回を観たとき、正直「うわ、これはメンタル持たん」と思った。

笑い合うクラスメイトたちの空気がリアルすぎて、画面越しに「スクールカースト」の冷たさを感じた。

あの空間に自分の居場所はない。

でも、目が離せなかった。

その眩しさと息苦しさの両立こそが、『千歳くんはラムネ瓶のなか』(通称チラムネ)という作品の恐ろしい魅力だ。

この記事では、SNSでよく見かける「キツい」「微妙」という感想を手がかりに、

『チラムネ』という作品がなぜこんなにも賛否を呼ぶのかを徹底的に掘り下げる。

“リア充の物語”がなぜ痛いのか。

そして、なぜそんな物語に惹かれてしまうのか。

作品の構造、読者の心理、そして俺自身が感じた“胃が痛くなる青春”を全部語ろうと思う。

たぶんこの記事を読み終えたころ、あなたも気づく。

「チラムネがキツい」と言われる理由は、

──それが、あまりにもリアルだからだ。

『チラムネ』とは──リア充の物語をリアルに描いた青春ラノベ

「チラムネ」が“キツい”と言われる理由を語る前に、まずこの作品がどんな世界を描いているのかを正確に掴む必要がある。

『千歳くんはラムネ瓶のなか』は、2019年にガガガ文庫から刊行された裕夢によるライトノベル作品だ。

イラストはraemz、シリーズ累計発行部数は50万部を突破。

さらに「このライトノベルがすごい!2021・2022」では2年連続で文庫部門1位に輝いた。

つまり、名実ともに“時代の青春ラノベ代表格”の一本。

だが、その輝かしい経歴の裏側で、SNSには「キツい」「微妙」「胃が痛い」という感想が並ぶ。

この温度差こそ、『チラムネ』という作品を語る上で避けて通れないポイントだ。

主人公・千歳朔(ちとせ・さく)は、学校でも地域でも誰もが認めるリア充の頂点。

顔よし、頭よし、運動神経よし、コミュ力最強。

「俺たちが高校時代に出会いたくなかったタイプ」をすべて詰め合わせたような男だ。

だが、物語はそんな完璧な彼が“問題児の更生”を頼まれるところから動き出す。

つまり、普通なら「陰キャ主人公がリア充に救われる」構図を、真っ向からひっくり返したわけだ。

その構造の逆転こそ、読者を惹きつけると同時に、強烈な拒否反応をも生んでいる。

俺自身、最初にこの作品を読んだとき、正直「眩しすぎて直視できない」と思った。

リア充の群れの会話、何気ない軽口、教室に漂う“勝者の空気”。

どれもがリアルで、同時に胃が締めつけられるほど遠い。

まるで「他人の青春を覗き見している」ような疎外感があった。

でも、ページをめくるたびに気づく。

これは、俺たちが“なりたかった側の痛み”を描いている物語だ、と。

裕夢が描くのは「勝者の痛み」と「加害の自覚」

裕夢はこの作品で、リア充=勝者の苦しみを真正面から描いた。

千歳朔は、常に周囲の期待に応え、他人を引っ張り、空気を作り、誰よりも努力する。

だが、その行動のすべてが「善意の暴力」になってしまう瞬間がある。

弱者に手を差し伸べても、それが“上から目線”に見える。

救おうとした相手に「お前に何がわかる」と拒絶される。

そうしたズレが積み重なり、彼の言葉や笑顔が次第に“痛みの象徴”に変わっていく。

つまり、『チラムネ』は「救済する側が痛む」物語なんだ。

ライトノベルの多くは、読者に“癒し”や“自己投影”を提供する。

でも、この作品は逆。

読者が「千歳の行動が正しいのか?」と悩みながら読むことを前提にしている。

正しさが、時に誰かを傷つける。

善意が、時に独善になる。

その曖昧さを受け止めることが、この作品の読書体験そのものなんだ。

俺は思う。

『チラムネ』が“キツい”と言われるのは、キャラやセリフが痛いからじゃない。

それは「正しすぎる世界を、見たくない自分」との対峙なんだ。

千歳朔は、俺たちが無意識に避けてきた“正義側の孤独”を生きている。

その孤独の描き方が、妙にリアルで、読んでて息が詰まる。

裕夢はラノベの文体でありながら、文学的なテーマを突きつけてきた。

それが“キツい”と感じる最大の理由だ。

リア充視点ラノベが読者に与える「心理的距離」

『チラムネ』のもう一つの特徴は、リア充視点を採用している点にある。

一般的なラノベは、読者と同じ“弱者側”の立場から物語が始まる。

だから、読者は主人公に自分を重ね、物語を安全な位置から見守ることができる。

しかし『チラムネ』は違う。

読者は自分と正反対の存在を“覗く”立場に置かれる。

その瞬間に、共感の糸が切れる。

結果として、物語の中で起こるすべての行動――友情、恋愛、救済、対立――が「リアルすぎて苦しい」ものに見えてくる。

まるで本当に自分が高校の教室の端で、千歳たちを眺めているような居心地の悪さ。

それが、SNSで言われる“観てて胃が痛くなる”という感想の正体だと思う。

この物語を読むという行為は、他人の青春を覗きながら、自分の“青春の空白”を突きつけられる体験なんだ。

だからこそ俺は言いたい。

『チラムネ』は“キツい”んじゃなく、“誠実すぎる”。

青春を、都合のいい希望やカタルシスで飾らない。

むしろ「リア充ってこんなにも苦しい生き物なんだ」と教えてくれる。

その痛みを直視するか、目を背けるか。

それが、この作品を“読める人”と“読めない人”を分けている。

「チラムネはキツい」と言われる理由──読んでて胃が痛くなる瞬間たち

『チラムネ』の感想をX(旧Twitter)で検索すると、まず目につくのがこの一言だ。

「いやこれマジでキツい」。

ポジティブでもネガティブでもなく、ただその“キツさ”が真っ先に出てくる。

視聴者が、物語の展開やキャラクターの空気に圧倒されている証拠だ。

でもこの“キツい”って言葉、実はとても複雑な感情の集合体なんだ。

そこには「共感できない」「眩しすぎる」「痛々しい」「リアルすぎる」──全部が混ざってる。

俺もアニメ第1話を見たとき、最初の5分で“胃が掴まれる”ような感覚を覚えた。

カメラワークもセリフも、まるで「勝者たちの日常」を密着ドキュメントのように描いてくる。

笑い合うリア充グループの中心にいる千歳。

そのテンションの高さに、俺の中の“スクールカースト下位の記憶”が刺激された。

あの空気に、かつて混ざれなかった側の自分を思い出して、正直ちょっと心がチクっとした。

この“心理的アレルギー反応”こそ、多くの人が言う「チラムネのキツさ」の一因だと思う。

空気の読み合いで窒息する──リア充の世界は「居場所がない人」には地獄

まず最初に感じるのは、登場人物たちの“空気の密度の高さ”だ。

全員が場の温度を察し、ノリを合わせ、言葉の裏を読んで動く。

千歳朔はその空気をコントロールする側の人間。

だから、彼の何気ない冗談や行動に、読者は強烈なプレッシャーを感じる。

作品内では「リーダーシップ」として描かれているけれど、読者の立場からすると、それは“支配”にも見える。

ある読者はこう語っている。

「アニメ 千歳くんはラムネ瓶の中!を見ました。こういう若者のキツさってアニメで表現できるんだ!ってぐらい主人公周りの登場人物がキツくて、オジサンは耐えられなかった。」

X(旧Twitter)

この「耐えられなかった」って言葉、めちゃくちゃわかる。

『チラムネ』は“リア充社会の内部”を描くあまり、視聴者に息継ぎのタイミングをくれない。

常に誰かが笑っていて、誰かが気を遣っていて、誰かが空気を読む。

それは、見ているだけで息苦しい。

まるで、自分が会話に割り込めない飲み会を2時間ずっと見せられているような居心地の悪さだ。

この圧こそが、作品の最大の「キツさ」だと思う。

軽口と説教の境界線──“正論”が読者を刺す瞬間

もう一つ、“キツい”と感じる要素がある。

それは、千歳のセリフや行動が「正論の塊」だからだ。

彼は常に人を導こうとし、論理的に言葉を選び、時に説教くさい。

物語上では「成長を促すリーダー」として描かれるが、読者の中にはそれを“押しつけ”と感じる人が多い。

実際、noteのレビューではこう指摘されている。

「一巻に引き続き読んでいて辛い。チンピラに名前をつけるくだりや、千歳くんが女子に言う軽口が面白くない。シリアスな場面で平然と軽口を叩くため、作中でヒロインが許しているとしても、読者としては不快感を覚える。」

note.com

この“読者として不快感を覚える”って部分が本質的だ。

『チラムネ』は、主人公が「正しいこと」を言うたびに、どこかモヤっとさせてくる。

それは、彼の正論があまりに完成されすぎていて、“間違う自由”を奪ってくるからだ。

現実でもそうだろう?

正しい奴って、時に一番ムカつく。

千歳の言葉が響くほど、読者は「そう思えない自分」にダメージを食らう。

だから“キツい”んだ。

俺は思う。

この作品がもし、ただの青春ラブコメだったら、こんな拒否反応は起きていない。

だが裕夢は、リアルな“他者との摩擦”を美化せずに描いた。

それが、読者の“防衛本能”を刺激する。

自分が千歳に指摘される側に立っている気分になる。

だからこそ、「痛い」「つらい」「でも目を離せない」という複雑な読書体験になる。

ノイズ描写とリアリティの過剰──「情報の多さ」が読者を圧倒する

『チラムネ』のもう一つの特徴、それは“情報の多さ”だ。

ブランド名、食べ物の描写、風景のディテール──そのすべてがリアルで細かい。

だがそのリアリティが、時に読者の集中力を削ぐ。

「ここまで書かなくていい」と感じる瞬間が、読書体験を圧迫するんだ。

noteのレビューでは、こうも書かれている。

「ブランドや食べ物、店名の細かい描写が“余白”を奪っている。ストーリーのテンポを崩す描写過多感がある。」

note.com

俺はこの“描写の過剰さ”を、ある意味では演出だと思ってる。

千歳の世界は、常に満たされている。

だから彼の視点から描くと、情報が溢れて当然なんだ。

けれど、読者の多くはその“満たされた空気”に耐えられない。

情報が多い=リア充の世界の騒がしさ。

その中で呼吸をするのがつらい。

『チラムネ』の“キツさ”は、文章構造レベルでも設計されている。

ここまでをまとめると、“キツい派”が感じているのは単なる嫌悪ではない。

それは「共感できない世界のリアルさ」に対する拒絶反応だ。

そして同時に、そこに惹かれてしまう自分への自己嫌悪でもある。

『チラムネ』は、読者の心にある“コンプレックス”を丁寧にえぐり出す。

だからこそ、観てて胃が痛くなるほどのリアリティを放ってるんだ。

強者の物語が“痛く”見える理由──共感のズレと自己投影の拒否反応

『チラムネ』を「キツい」と感じる読者の多くがぶつかる壁。

それが、この“強者の物語”という構造だ。

ラノベというジャンルでは、読者が主人公に自分を重ねる「自己投影型の読書体験」が基本設計になっている。

でも、『チラムネ』の千歳朔はあまりにも完成されすぎている。

彼は読者に“重なる余地”を一切与えない。

だから読者は、物語の外側から彼を眺めることになる。

その距離が、痛みを生む。

この「共感できない主人公」に対する拒絶感は、読者の心理防衛反応だ。

俺たちは基本的に、負けてる側、努力してる側、報われたい側に感情移入する。

だが、千歳朔は最初から“勝っている”。

それゆえに彼の悩みや苦しみが、最初は理解されない。

「お前が悩むなよ、もう勝ってんだろ」と突き放したくなる。

でもその突き放しの裏にこそ、読者自身のコンプレックスが透けて見える。

「勝っている人間の痛み」を信じられない読者心理

俺が思うに、多くの人が『チラムネ』を“キツい”と感じるのは、千歳が見せる「勝者の痛み」がリアルすぎるからだ。

人は、成功者の悩みを本能的に否定したがる。

「恵まれてるくせに何言ってんだ」と思うほうが、心が楽だからだ。

でも千歳は、そんな都合のいい“優越の幻想”を壊してくる。

完璧な立場にいながら、誰よりも神経をすり減らし、誰よりも周りに気を遣い、誰よりも孤独だ。

その姿を見せられると、読者は“勝者でありたい願望”と“勝者でいられない現実”の板挟みに苦しむ。

ある意味、『チラムネ』は“リア充のメンタルホラー”なんだ。

リア充たちの笑顔の裏には、常に失敗の恐怖と比較の地獄がある。

その空気を、裕夢は異常な精度で描いている。

リアルな勝者ほど、実は誰よりも脆い。

その繊細さをラノベの文体で描いたこと自体が挑戦だ。

だが、読者はその繊細さを“嘘臭い”と感じる瞬間もある。

それが「キツい」という拒絶に変換される。

俺も最初、千歳が語る自己分析的な独白を読んで「なんだこのポエムは」と思った。

でも2巻、3巻と進むうちに、彼の“言葉選びの癖”が自己防衛の仮面であることに気づく。

あのポエミーな口調は、自分を保つための防具なんだ。

その仮面の下に、読者が見たくない“リア充の孤独”が隠れている。

それを覗いた瞬間に、俺は思った。「ああ、これは痛いじゃなくて、痛すぎる」と。

自己投影できない主人公が放つ「鏡のような不快感」

普通、ラノベは“自分を肯定してくれる物語”として読まれる。

だが『チラムネ』は、読者に“お前は本当にそれでいいのか?”と問い返してくる。

それが不快に感じられる。

人は、自分に似た弱点を突きつけられるときよりも、自分にない強さを見せつけられるときのほうが、ずっと傷つく。

千歳朔はその「強さの暴力」そのものだ。

例えば、彼がヒロインやクラスメイトに放つ言葉。

それは常に正しい。

でも、その正しさが人を追い詰める。

「彼は間違ってないのに、なんかムカつく」──この感覚が“キツい”の正体だ。

それは、読者が自分の中にある“できない言い訳”を壊された瞬間でもある。

俺は思う。

『チラムネ』は「主人公に自己投影できない痛み」を、構造としてデザインしてる。

つまり、“他人の物語を最後まで見届けられるか”という読書耐性を試してる。

この物語を楽しめる人は、自分の立ち位置を俯瞰できる人。

逆に、「キツい」と感じて読むのをやめた人も、それはそれで正しい反応だと思う。

なぜなら、『チラムネ』は人間の社会的階層を、容赦なく物語化してるからだ。

優しい物語じゃない。

でも、だからこそリアルなんだ。

俺にとって『チラムネ』は、“憧れの裏側を直視する訓練”だった。

リア充がリア充であることの代償。

強さの裏に潜む脆さ。

それを見た瞬間、俺はようやくわかった。

この作品は「キツい青春」じゃなく、「誠実すぎる青春」なんだって。

「微妙」だけど嫌いになれない──揺れる読者の声

『チラムネ』をめぐる感想を追っていくと、明確な“キツい派”だけでなく、もう一つの層が見えてくる。

それが“微妙派”だ。

彼らの多くは、作品に拒絶感を持ちながらも、どこかで惹かれている。

「ムカつくのに続きを読んでしまう」「嫌いなはずなのに、印象に残る」──そんな矛盾を抱えた読者たちだ。

この“微妙派”こそ、『チラムネ』の面白さを最も象徴している存在だと思う。

俺もこのタイプだ。

読むたびに「うわ、ここしんど」と思いながら、それでも手が止まらなかった。

ページを閉じた後に残るのは、嫌悪でも拒否でもなく、妙な余韻だ。

そう、“微妙”という言葉には、実は“もう少し理解したい”という感情が含まれている。

『チラムネ』は、好き嫌いの二択では終わらない。

中間の“もやもや”を生み出す稀有な作品なんだ。

「過剰評価されてる」──期待と現実のギャップが生む“微妙”感

“微妙派”の代表的な声のひとつが、「過剰評価では?」という意見だ。

実際、Yahoo!知恵袋やレビューサイトでは、こんな感想が多く見られる。

「千歳くんはラムネ瓶のなかは過剰評価されてると思いませんか?

主人公の言動は冷めるほど気持ち悪くて臭い。

在り来りな自己啓発。キャラクターに人間味がなく、どうしてこんなに人気があるのか分からない。」

この意見は、単なるアンチではない。

むしろ、“本気で期待していた”人ほどこう感じる。

ラノベ界で2年連続「このラノ」1位という肩書きが、読者に「最高の青春ドラマ」を期待させた。

だが、実際に読むと──重い。

爽やかさよりも心理戦、キラキラよりもモヤモヤ。

そのギャップが、「微妙」という評価に変わる。

俺は思う。

“微妙”という言葉の裏には、作品に対する「理解の保留」がある。

読者はまだこの物語を完全に消化できていない。

その“わからなさ”こそ、実は『チラムネ』が描こうとしている“リアルな青春”の余白なんだ。

「分かるけど好きになれない」──正しいことが必ずしも心地よくない

もうひとつ多いのが、「言ってることは正しいけど好きになれない」という感想。

千歳朔の行動や発言には一貫して“正義”がある。

でも、その正しさが人を遠ざける。

たとえば、彼がクラスメイトを叱咤したり、自己啓発的なセリフを放つシーン。

理屈では納得できるのに、感情がついてこない。

この現象は、心理学でいう“認知的不協和”に近い。

頭では理解しているのに、心が受け入れられない。

つまり、『チラムネ』は読者に「感情と理性のズレ」を強制的に体験させる物語なんだ。

それが“微妙”という一言に凝縮されている。

あるnoteレビュアーはこう書いている。

「リア充の青春ってこういうことか、と納得する一方で、テンションや描写にムラがあり、読むたびに落差が激しい。

ただ、リアルな空気感は本物。読後に『この作品をどう捉えたらいいのか』と考え続けてしまう。」

note.com

この「どう捉えたらいいのか分からない」という状態。

俺はこれを、“チラムネ沼”と呼びたい。

この作品は、感情のグラデーションを持つ読者を取り込む。

好きと嫌いの間を泳ぐことこそ、作品の本当の味わい方なんだ。

南条蓮の視点:『チラムネ』は「読者を試す青春」だ

俺はずっと思ってる。

『チラムネ』って、読者の成熟度を試す作品だ。

「あなたは他人の痛みを、表面的な“嫌悪”だけで切り捨てずに見届けられますか?」って問いかけてくる。

だから、“微妙”と答える読者はむしろ誠実なんだ。

彼らはちゃんとこの物語の痛みを感じ取っている。

感情が整理できないということは、まだ物語と対話してるってことだ。

俺自身、最初は「なんだこのポエムみたいなセリフ回し」と思った。

でも、気づけば3巻目を読みながら泣いてた。

理由は単純。

千歳たちの“痛い”会話の中に、自分がかつて見なかった側の青春があったから。

理解できないけど、どこか懐かしい。

そんな記憶の引き出しをこじ開けられる感覚が、この作品の中毒性なんだ。

“微妙”とは、まだ終わっていない感情の名前だ。

読者は、自分の中にある過去の青春をもう一度呼び起こされている。

だからこそ、『チラムネ』を完全に嫌いになることができない。

それは、ただの評価ではなく、“再会”なんだと思う。

キツさもまた青春の一部──痛みの中にリアルがある

『チラムネ』を「キツい」と言う人も、「微妙」と言う人も、実は同じ痛みを感じている。

それは“思い出したくない青春の記憶”だ。

リア充の眩しさを見て嫉妬した過去。

誰かを好きになって、でも笑って誤魔化した記憶。

仲間に馴染めなかった放課後の沈黙。

そのどれもが、作品の中で呼び起こされる。

『チラムネ』は、痛みの形をしたノスタルジーなんだ。

この作品が放つ“胃が痛くなるようなリアリティ”は、単なる青春ラブコメの演出じゃない。

それは、青春という感情の本質──“傷つくことによってしか知れない他人の温度”を描いている。

つまり、『チラムネ』は「勝者と敗者の境界」ではなく、「痛みを知る側」と「痛みを知らない側」の物語なんだ。

そして、読む側の俺たちもまた、その境界に立たされている。

“キツさ”は、誠実さの裏返し

俺は思う。

『チラムネ』が“キツい”のは、作品が誠実すぎるからだ。

普通のラノベなら、もっと軽くまとめる。

登場人物の失敗や葛藤を、エンタメとして消化できるように処理する。

でも裕夢は、それを絶対にやらない。

キャラクターが間違えたまま放置されることもある。

読者が「ごめん、ここは救ってあげて」と思っても、物語は容赦なく現実を突きつける。

その“残酷な正しさ”が読者の心を削る。

けど、その分だけリアルなんだ。

人間関係って、実際そうだろ?

正しい言葉ほど、時に人を傷つける。

優しさほど、時に自分をすり減らす。

『チラムネ』の登場人物たちは、そんな人間の不器用さをまっすぐに描いている。

だから、彼らの会話が痛い。

でもその痛みの奥に、確かに生きてる人間の息づかいがある。

俺が好きなシーンがある。

千歳が自分の無力さを認めて、ただ「それでも俺は信じる」と言う場面だ。

その一言の中に、彼のすべてが詰まっている。

勝者であり続けるために努力してきた男が、初めて“無力な自分”を受け入れる瞬間。

その脆さが、人間らしくてたまらなかった。

あの瞬間、俺は思わず息を止めた。

「これがリアルな青春だ」って。

“痛い青春”は、俺たちが置き去りにしてきた真実

青春って、後から美化される。

“楽しかった日々”とか“あの頃は戻らない”とか、きれいな言葉で包みたくなる。

でも、実際はもっとグチャグチャで、息苦しくて、どうしようもなく不器用だった。

『チラムネ』は、その“加工前の青春”をまるごと描いている。

だからこそ、多くの人が「キツい」と言う。

でもそれは、真実に触れた痛みだ。

俺はこの作品を読むたびに、十代の自分が蘇る。

強がってた日々。

本当は仲間に入りたかったのに笑ってごまかした放課後。

他人の成功を笑いながら、心の奥で泣いてた夜。

『チラムネ』を読むと、その全部が胸の奥から浮かび上がってくる。

だからキツい。

でも、だからこそ愛おしい。

痛みは、過去と向き合う入口だ。

『チラムネ』はそれを、主人公・千歳朔という“鏡”を通して見せてくれる。

この作品を最後まで読めた人は、きっと誰かを羨んだことがある人だと思う。

そして、その羨望の痛みを自分の力に変えられる人だ。

“キツい”を越えた先に、ちゃんと“リアル”がある。

そこに辿り着けた瞬間、この作品はただのラノベじゃなくなる。

俺にとって『チラムネ』は、“痛みを美化しない勇気”の物語だ。

リア充の青春を肯定も否定もせず、そのまま描く。

だから読む人を選ぶ。

でも、それでいい。

この作品は、万人受けするために作られたわけじゃない。

人の心の“温度差”ごと描くために存在してる。

その誠実さが、“キツさ”の正体なんだ。

そして俺は、その痛みにこそ救われた。

あの日感じた孤独や悔しさを、ようやく“物語として語れる”気がした。

『チラムネ』は、俺にとって“痛みを肯定する教科書”だ。

読み終えたあと、静かに胃の奥が熱くなる。

その痛みは、たぶんまだ青春の中にいる証拠なんだと思う。

まとめ──痛みを通して青春を見る

『チラムネ』は、読む人を選ぶ。

“キツい”と感じるのは自然な反応だ。

でも、その痛みを最後まで見届けた人は、必ず気づく。

これは、他人の青春を描いた物語じゃなく、“自分の青春を映す鏡”だということに。

千歳朔という主人公は、完璧だからこそ痛い。

リア充の中に潜む孤独、正義の裏にある自己防衛、笑顔の下にある罪悪感。

それらを、裕夢は容赦なく描き出した。

だからこそ、読者の心に“生々しい反応”が生まれる。

否定でも肯定でもない、「理解したいのに拒絶してしまう」あの感覚。

それが“キツさ”であり、この作品の魂だ。

俺は思う。

痛いということは、まだ感情が生きている証拠だ。

『チラムネ』は、その“生きている痛み”を読者に返してくる。

リア充も陰キャも関係ない。

この作品を“キツい”と感じた瞬間、あなたはすでに青春の真ん中に立っている。

だからこそ、俺はこの言葉で締めたい。

「“キツい”を越えた先に、ほんとのリアルがある」。

それが、『チラムネ』という痛みの美学だ。

よくある質問──『チラムネ』って本当に読む価値ある?

正直に言う。

ある。

ただし、覚悟がいる。

『チラムネ』は、ラノベに求められがちな“癒し”や“夢”の対極にある作品だ。

キャラクターは人間くさく、会話は刺々しく、恋愛は思ったより報われない。

それでもページをめくる手が止まらないのは、そこに「現実の体温」があるからだ。

読者の中には、「ラノベでここまでリアルを描く必要ある?」と感じる人もいるだろう。

でも俺は思う。

それこそが『チラムネ』の革新性だ。

“キャラ萌え”の文脈から一歩踏み出し、“人間そのもの”を描いたラノベなんて、そうそうない。

むしろ読者に“感情の体力”を要求してくるほど真摯な作品なんだ。

もしあなたが「他人のリア充が苦手」「胃が痛くなる系の物語はしんどい」と思うなら、それでも一度は触れてほしい。

なぜなら、その“しんどさ”の中に、自分が置き去りにした青春の破片がきっと見つかるから。

作品を通して、自分の過去を少しだけ許せるようになる。

それが『チラムネ』という物語の本当の効能だ。

関連記事

【ネタバレ】『千歳くんはラムネ瓶のなか』は誰エンドになる?──“リア充の中身”を暴く最新刊の真実

『千歳くんはラムネ瓶のなか』が嫌い?──それ、実は“理解者予備軍”かもしれない

「いもウザ」と「チラムネ」が“似てる”と話題に──オタクが語る“リア充構文アレルギー”の正体

『千歳くんはラムネ瓶のなか』結末解説|リア充ラブコメじゃなかった。痛みを抱えた“再生”の物語【ネタバレ考察】

🪶 情報ソース・参考リンク一覧

- ガガガ文庫公式サイト|千歳くんはラムネ瓶のなか

- Wikipedia:千歳くんはラムネ瓶のなか

- noteレビュー|チラムネ一巻感想(@whip8181)

- Yahoo!知恵袋:評価スレ

- 読書メーター:千歳くんはラムネ瓶のなか 感想まとめ

💬 読者への問いかけ

あなたは“キツい派”? それとも“微妙派”?

もしそうなら、それでいい。

あなたが感じた痛みも、もやもやも、全部『チラムネ』の一部だ。

コメント欄やSNSで、自分の「キツかった瞬間」を共有してほしい。

誰かが共感してくれるはずだし、それがこの作品を語るいちばん誠実な方法だと思う。

そして最後に、もう一度言う。

『チラムネ』は、胃が痛くなるほどリアルな青春だ。

でも、その痛みを受け止めた人にしか見えない“光”がある。

俺はその光を信じて、この作品を推す。

──南条 蓮

コメント