静かすぎて息が詰まるのに、なぜか目が離せなかった。

アニメ『陛下、わたしを忘れてください』第1話――それは、言葉を捨てて感情を描く異色のラブストーリーだ。

派手な展開も、劇的な告白もない。けれど、沈黙の中で確かに“心が叫んでいる”のが聞こえる。

見終わったあと、胸の奥がじんわりと熱くなった。

本作は、冷たい陛下と、愛されることを諦めた花嫁の物語。

呪いに縛られた二人が、互いを救おうとしながらも、すれ違い続ける。

そのすれ違いの美しさを、光と影、そして沈黙で描いているのがこの第1話だ。

「忘れてください」という台詞が、ただの別れの言葉ではなく“祈り”として響く瞬間。

そこに、このアニメのすべてが詰まっている。

この記事では、アニメ第1話の感想を、南条蓮として全力で語りたい。

演出・音・構図――そのすべてが静寂の中に息づく“愛の証”だった。

「陛下、わたしを忘れてください」。

その言葉の本当の意味を、俺は1話の終わりにようやく理解した気がする。

第1話あらすじ|「愛されなくても救いたい」花嫁の祈り

アニメ『陛下、わたしを忘れてください』第1話は、恋愛ファンタジーの皮を被った“沈黙の心理劇”だ。

最初の5分で空気が変わる。BGMが止まり、呼吸音すら静かに聞こえるほどの演出。

その中で描かれるのは、「愛されないことを覚悟した女」と「愛してはいけないと決めた男」の物語。

どちらも優しいのに、優しさが罪になる世界。1話からその構造が痛いほど伝わってくる。

—

政略結婚から始まる“呪いの愛”──沈黙の中に燃える覚悟

主人公ルーニア・ペルセポネーは、伯爵家に生まれながら、常に“居ない者”として扱われてきた。

彼女が嫁ぐことになったのは、呪われた血を持つ皇帝・ハーデュス。民からは「冥王」と呼ばれ、恐れられる存在だ。

政略結婚の名目で、ルーニアは彼の元へ嫁ぐが、その真相は「呪いを解くための儀式」。

つまり、彼女の命は契約の駒にすぎない。

この設定、王道の“悲劇の婚姻”パターンだと思ってた。けど、1話を見て分かった。

これは“愛されたい”女の話じゃない。“愛さなくても救いたい”女の物語だ。

ハーデュスにとってのルーニアは、呪いを解くための存在。

でもルーニアにとってのハーデュスは、“救うべき存在”なんだ。

「陛下、わたしを忘れてください」――このセリフが早くも1話の根幹を貫く。

愛を求めないことを決意する、という“自己否定の愛”の始まり。

この言葉には、ルーニアの悲しさと誇り、両方が込められている。

まるで「あなたに愛されなくてもいい。だけど、あなたを救わせて」と言っているようだった。

南条的に言えば、ここでグッと来たのは彼女の“静かな勇気”だ。

涙も叫びもないのに、内側で心臓が燃えているのが分かる。

最近のアニメは感情を大声でぶつける傾向があるけど、『陛下わたしを忘れてください』は逆。

言葉を殺して、沈黙の中で感情を炸裂させる。

それがたまらなく美しい。

—

ハーデュス陛下の沈黙と、“優しさを拒む”という罪

対するハーデュスは、いわゆる“氷の王” archetype。

だが、彼の冷たさには演出上の意味がある。

彼は呪いによって人を愛することを禁じられた男。

「愛した者を不幸にする」という自責の念を抱えており、だからこそルーニアに距離を置こうとする。

「情を求めるな」「私を愛するな」――このセリフ、ただのツンデレ台詞じゃない。

“自己防衛としての拒絶”なんだ。

声優・細谷佳正の低く抑えた声に、その痛みがにじんでいた。

あの一言一言に、彼がどれだけ自分を縛ってきたかが滲む。

そしてその冷たさが、むしろ“優しさ”の裏返しに聞こえてしまうのが、この作品の恐ろしさだ。

南条視点でいうと、このシーンのカメラワークが神だった。

ハーデュスが告げるたびに、蝋燭の光が微かに揺れる。

その揺れが彼の内心を代弁している。

感情を押し殺しても、光だけが真実を語っている。

あれを見て、“沈黙にも温度がある”って初めて思った。

1話のハーデュスは、まだ“愛される覚悟”を持っていない。

だけどルーニアはもう、“愛する覚悟”を持っている。

この“覚悟のタイムラグ”こそが、物語の最大の引き金だと思う。

—

南条蓮の視点:このあらすじが語る“痛みの構造”

普通の恋愛アニメなら、出会い→誤解→愛の成就という三段階構成になる。

でも『陛下わたしを忘れてください』は、最初の一話で“別れ”が提示されている。

つまり、この物語は“出会いから別れに向かう恋”ではなく、“別れから出会い直す愛”なんだ。

1話の時点で、二人はもうすれ違ってる。

でもそのすれ違いの中に、確かに愛がある。

それが「静寂の中の愛」。

セリフが少ないのに、表情と間で感情を伝える。

この作品は“沈黙で愛を語る”アニメだと俺は断言できる。

そしてこのあらすじを踏まえると、今後の展開はもっと重く、もっと綺麗になるはずだ。

なぜなら、“愛してはいけない”が“愛してしまった”に変わる瞬間。

その瞬間こそが、このタイトル『陛下、わたしを忘れてください』が本当の意味を帯びる時だから。

正直、この1話を見て心が震えた。

静かなのに、情熱が爆発してる。

セリフを減らして、感情を濃くする。

アニメとしての“静寂の演出力”が完璧すぎて、俺はこう言いたい。

――この作品、“静寂の中に最も大きな叫びがある”。

これが、南条蓮が見た『陛下、わたしを忘れてください』第1話だ。

セリフよりも沈黙が語る|“静寂のラブストーリー”演出解析

『陛下、わたしを忘れてください』第1話は、“静寂の演出”が異常なほど洗練されている。

派手なエフェクトや過剰な演技は一切ない。

それなのに、視聴者の心を締め付ける。

理由は明確だ。この作品は「音の無さ」と「言葉の足りなさ」で、心を震わせる構造になっている。

ここでは、そんな“沈黙で語る演出”の妙を徹底的に解剖していく。

—

セリフが少ないのに感情が溢れる理由──“間”が感情を語る

まず特筆すべきは、セリフの少なさだ。

1話全体を通して、台詞の密度が圧倒的に低い。

ルーニアもハーデュスも、必要最低限しか言葉を発しない。

でもその“間”が、どんな言葉よりも雄弁だ。

視聴者が「彼女はいま何を感じているんだろう」と考える余白を作ってくれる。

たとえば、ルーニアが婚礼衣装を纏うシーン。

鏡の前で微笑むけれど、彼女の唇は微かに震えている。

そのわずかな震えが、言葉の代わりに「怖い」と伝えてくる。

音楽が鳴らないことで、逆にその息遣いが“台詞になる”。

南条的に言うと、この沈黙は“信頼の演出”だ。

制作陣は、視聴者が台詞なしでもキャラの感情を読み取れると信じてる。

だからこそ、説明を放棄している。

この“見て感じろ”のスタイルが、アニメとして異常に誠実なんだ。

そして沈黙の中にだけ、真実が残る。

たとえばハーデュスが背を向けたまま「愛するつもりはない」と言うシーン。

その直後、彼はほんの一瞬だけ手を握りしめる。

この無言の動作に、彼の全ての感情が詰まっている。

セリフを削って、“間”で語る。これがこのアニメの本質だ。

—

沈黙と音響の魔法──“無音”が感情の爆発を導く

音響監督・三浦妙子の仕事が、1話で炸裂していた。

音を足すのではなく、音を削る方向で物語を作っている。

BGMがない時間が長いのに、まったく退屈しない。

なぜなら、その無音の中に“呼吸”があるからだ。

具体的には、

・布擦れの音

・靴音の反響

・蝋燭の小さな爆ぜる音

こうした細やかな生活音が、まるで心臓の鼓動みたいに物語を支えている。

無音が続くことで、その“音”が一つひとつ特別に感じられる。

つまり、音の少なさが逆に“感情の音量”を上げている。

俺が鳥肌立ったのは、ルーニアが廊下を歩くシーンだ。

BGMが止まり、足音だけが鳴り続ける。

長い廊下、無人の空間、白いドレス。

音が消えることで、視聴者の頭の中に“思考の声”が響く。

彼女の心臓の鼓動を、まるで自分のもののように感じる。

この“音を奪う勇気”、本当にすごい。

南条的に言うなら、この1話の音響設計は「沈黙の美学」の極致。

音を削るほど、視聴者の心の中の“共鳴音”が増える。

つまり、無音は感情の共犯者なんだ。

誰もしゃべらないからこそ、観てる側の心が叫ぶ。

まさにタイトル通り、「静寂なのに心が叫んでた」だ。

—

構図とカメラの距離感──沈黙を可視化する“映像の呼吸”

沈黙を成立させるのは、音だけじゃない。

カメラワークも見事だった。

監督・深瀬沙哉の演出哲学が、まるで美術館の絵画のように感じられる。

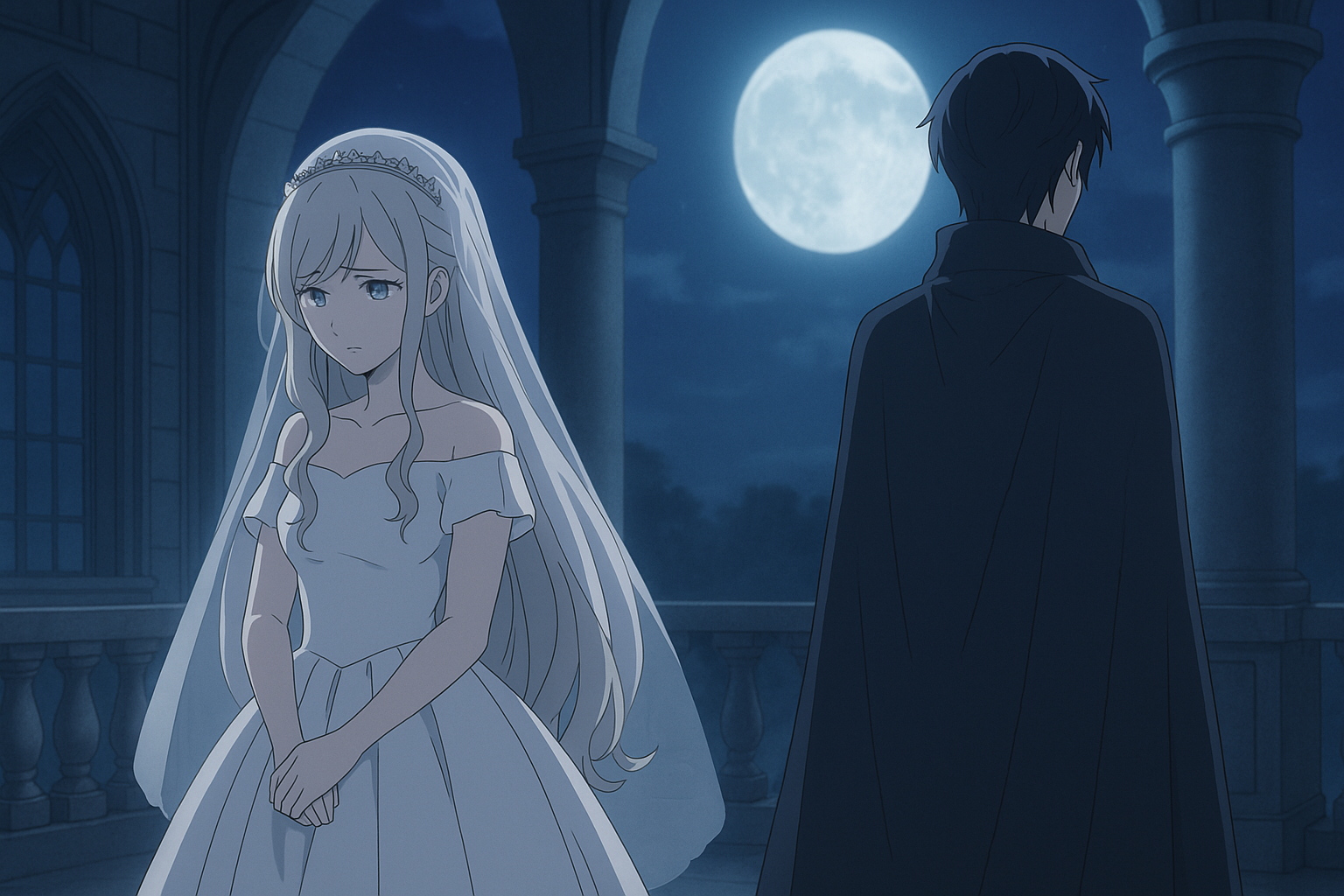

たとえば、ルーニアがハーデュスの背後に立つ場面。

カメラはあえて二人の間に“広い空間”を作って撮る。

視聴者の目線が「距離」を感じるように設計されている。

物理的な距離が、そのまま“心の距離”に変換されるんだ。

また、照明の使い方も見事だった。

光が届かない場所にルーニアを立たせ、ハーデュスの背後だけを照らす。

その対比構図によって、「見えているのに、届かない」という悲しさを演出している。

これは単なる美術の技法じゃない。心理描写の一部だ。

南条視点で言うと、これは“画面の呼吸”なんだ。

カットの切り替えや人物の間の取り方が、呼吸そのものに近い。

視聴者はそれに同調して、自分の心拍数まで支配される。

これが、静かなアニメが「体験」になる瞬間だ。

—

南条蓮の結論:“沈黙は告白よりも雄弁だった”

第1話で一番心に残ったのは、セリフではなく沈黙だった。

ハーデュスの沈黙は“後悔”。ルーニアの沈黙は“祈り”。

二人の沈黙が重なった時、そこに“愛”が生まれていた。

それを音も言葉も使わずに描くアニメ。すごいよ、ほんと。

最近のアニメは“説明で泣かせる”傾向があるけど、

『陛下わたしを忘れてください』は“余白で泣かせる”。

セリフよりも沈黙、音よりも静寂。

だからこそ、観た人の心が震える。

この演出は、まさに“沈黙の告白”だった。

南条的には、これを一言でこうまとめたい。

――このアニメ、音が鳴らないところで恋が始まってる。

光と影のデザイン|“愛してはいけない”を照明で語る1話

『陛下、わたしを忘れてください』第1話の中で、最も美術的に際立っていたのは「光と影」の使い方だ。

照明の配置、逆光の演出、シルエットの見せ方――そのすべてがキャラクターの感情を代弁している。

このアニメ、色彩や明暗を“心の翻訳機”として使っているんだ。

だから、言葉を使わずに「愛してはいけない」という禁忌を伝えられる。

今回は、そんな“照明による心理演出”を掘り下げていく。

—

逆光の花嫁──祝福ではなく「犠牲」の光

ルーニアが婚礼衣装を纏い、鏡の前に立つシーン。

ここ、1話の中でもっとも印象に残った人が多いだろう。

ドレスの白が眩しいのに、光が彼女の顔に届かない。

つまり、祝福のはずの光が、孤独の象徴になっている。

逆光で照らされたルーニアの姿は、美しいというより「痛い」。

背後の光に包まれながら、彼女の目元は影で沈んでいる。

その半影がまるで「自分の存在を消してでも誰かを救う」覚悟を示しているようだった。

監督・深瀬沙哉の構図センスが冴え渡っている。

背景の白を極端に飛ばし、キャラの輪郭をほぼシルエット化することで、観る者の焦点を“心の内”に誘導する。

南条的に言えば、これは“光による殉愛演出”だ。

光を浴びる花嫁ではなく、光に溶けていく花嫁。

その表現はまさに「救いではなく、犠牲」。

誰かの幸せのために、自分を光に差し出すような美学が宿っている。

こんな照明設計、アニメで見たのは久しぶりだ。

—

蝋燭越しの横顔──冷たさと優しさの“矛盾光”

ハーデュス陛下が「愛するつもりはない」と告げる場面。

部屋の照明は蝋燭の火だけ。

その揺らめきが、彼の冷たさの中に“人間らしさ”を忍ばせている。

このシーン、静かに燃える炎がまるで「彼の心の残り火」みたいだった。

通常、炎は温かさを象徴する。

でもこのアニメでは違う。

ここでの炎は“孤独の火”。

誰にも触れられない温度として、画面の中にぽつんと存在している。

炎が揺れるたびに、ハーデュスの瞳のハイライトが一瞬消える。

その“消え方”がすごく丁寧で、彼の「優しさを消そうとする意志」を感じさせた。

南条の脳内でこの瞬間、警報が鳴った。

「この人、優しいのに自分を悪役にしてる」って。

蝋燭の光がそう語っていた。

光が優しさを象徴し、影が罪悪感を映す。

そのコントラストの中に、ハーデュスという人物の“矛盾”が凝縮されていた。

—

廊下の足音と遠ざかる光──「希望」が遠いことを見せる構図

そして極めつけが、ルーニアが一人で廊下を歩くシーン。

画面の奥に小さな灯がひとつだけ灯っている。

それが彼女の“希望”だ。

でも、その光は遠すぎる。

歩いても歩いても届かない距離にある。

だからこそ、このシーンが胸に刺さる。

ここで使われている構図は、一点透視。

画面の奥に消えるほど長い廊下が描かれ、ルーニアがその中心線を歩く。

視覚的に「孤独」と「運命」を同時に描くカットだ。

音も消え、足音だけが響く。

この映像、静寂そのものが“叫び”になっていた。

南条的に言うと、これは“希望の残酷さ”を見せる演出だ。

人は光に向かって歩く。

でも、その光が遠いほど、歩く姿が美しくなる。

ルーニアの背中を照らすあの一筋の光――あれは希望でもあり、呪いでもある。

「まだ希望がある」と思わせること自体が、彼女にとっての罰なんだ。

—

南条蓮の結論:光が届かない場所でこそ、愛は強くなる

第1話の照明設計は、まるで絵画のようだった。

でもそれは、ただのビジュアル的美しさじゃない。

光と影が、キャラクターの心理の地図になっている。

愛してはいけない人を愛してしまう痛み。

その痛みを「光が届かない」という形で視覚化しているんだ。

ルーニアが影の中で微笑む。

ハーデュスが光の中で沈む。

二人はすれ違う構図の中で、すでに愛を持っている。

けれど、その愛は光の当たらないところでしか育たない。

だからこそ、この物語は美しい。

南条的にまとめるなら――

このアニメは「光を描く物語」じゃない。

「光が届かないからこそ愛を信じる物語」だ。

1話を見ただけでそれが伝わってくる。

光と影の設計だけで、ここまで感情を動かせるアニメ、なかなかない。

声優と音の化学反応|沈黙を支える“声の芝居”

『陛下、わたしを忘れてください』第1話がここまで心に刺さる理由のひとつ。

それは、「声優の芝居」と「音響設計」の化学反応が完璧に噛み合っていたからだ。

セリフが少ないアニメほど、声優の呼吸や間の取り方が作品の出来を左右する。

そして本作のキャスティング――永瀬アンナと細谷佳正――この二人の“声の距離感”が、物語の痛みを倍増させていた。

1話の音響は、まるで“沈黙を楽器として使う”ような構築だった。

—

ルーニア=永瀬アンナの声が描く“息の演技”

まず触れたいのはルーニア役・永瀬アンナの演技。

彼女の声は、可憐さよりも「内に籠もった静かな熱」を持っている。

第1話ではその声質が、ルーニアというキャラの“自己抑制”にぴったりハマっていた。

彼女は叫ばない。泣かない。

それでも心の奥が震えているのが、息の震えひとつで伝わってくる。

南条的に一番ゾクッとしたのは、「……そうですね。わたしなど、記憶に残す価値もありません」というセリフ。

あの“間”の取り方が完璧だった。

台詞を言う直前に、0.8秒の無音がある。

普通の演出ならテンポを崩す“間”だけど、このアニメでは違う。

その沈黙が、彼女の心臓の鼓動みたいに感じられる。

声が出る前に感情が聞こえる。

永瀬アンナ、演技の呼吸が上手すぎる。

さらに特筆すべきは“声の近さ”。

録音マイクが極端に近い位置に設定されていて、耳元で囁かれるように聞こえる。

これは音響監督・三浦妙子の設計意図だろう。

ルーニアの声が常に「観ている自分の鼓膜の内側」にいるような感覚。

だからこそ、彼女の弱音が“他人事”にならない。

観ている側の心の奥に直接触れてくる。

南条視点で言えば、ルーニアの声は「祈りの音」。

台詞よりも、息遣いと沈黙の呼吸がキャラクターを語っている。

ここまで“声そのものが心理描写”になってるアニメ、久々に出会った。

—

ハーデュス=細谷佳正が奏でる“低温の人間味”

そしてもう一人。

冷徹な陛下・ハーデュスを演じる細谷佳正。

彼の声が、このアニメを「単なる悲恋」から「人間の再生劇」に変えている。

彼の演技は静かだが、静かだからこそ熱い。

1話の中で最も感情を震わせたのは、彼の声の“温度差”だ。

ハーデュスは「情を求めるな」と言い切る。

でもその直後に少しだけ息を吸い込む。

その“呼吸の音”に、迷いが詰まってる。

あの0.3秒の吸気が、この男の本音なんだ。

冷徹な言葉の裏に、愛したいけど愛せない葛藤が滲んでいた。

声優の技術と心理演出がここまで一致してるのは奇跡。

細谷の声って、“沈黙の演技”が異常に上手い。

喋ってない瞬間にも感情を滲ませるタイプ。

ハーデュスのセリフの後ろに広がる空白が、まるで彼の孤独そのもの。

しかもその孤独を押し殺すような低音の響きが、耳に残る。

「無慈悲」なのに「優しい」。この両立を声だけで表現できるのは、細谷しかいない。

南条的に、この組み合わせ(永瀬アンナ×細谷佳正)は“静寂のデュエット”。

セリフがぶつからない。

二人の声が空気の中でふわっとすれ違う。

その距離感が切なすぎる。

恋愛アニメなのに、会話が“対話”じゃなく“残響”。

この距離を音で描けるのは、プロの中のプロの技だ。

—

音響チームの構築力──“無音を音楽に変える”技法

1話を通して気づくのは、BGMの少なさ。

普通のアニメならシーンごとに音楽を入れるが、本作ではBGMが流れない“間”を恐れない。

代わりに使われているのが、

・空気の音

・衣擦れ

・蝋燭の燃える音

・床を踏む靴の反響

つまり、“生活の音”がBGMの代わりをしている。

音楽が鳴るのは、本当に感情が爆発する瞬間だけ。

たとえば、ルーニアが初めてハーデュスに微笑む時。

そこだけ静かな弦楽器が流れる。

わずか10秒ほどの旋律なのに、心が震える。

この「音楽の節約」が、逆に感情を濃くしている。

音響チームは完全に“沈黙の演出家”だ。

南条的に分析すると、音響監督・三浦妙子は“息と沈黙のリズム”を設計している。

セリフ→0.5秒の空白→環境音。

このリズムが呼吸のテンポになっていて、視聴者の心拍数を同期させる。

音響で感情を支配するタイプの設計。マジで職人技。

—

南条蓮の結論:声が静寂を語る時、アニメは祈りになる

『陛下、わたしを忘れてください』第1話は、音で泣かせるアニメじゃない。

音が「消える瞬間」に泣かせるアニメだ。

声優陣と音響チームが、静寂を恐れずに信じているからこそ成立している。

声が途切れるたびに、物語が進む。

沈黙が長く続くほど、愛が深く響く。

この構造に気づいた瞬間、俺は鳥肌が止まらなかった。

南条的にまとめるなら――

この作品の音は“愛の残響”。

セリフが消えた瞬間、愛が始まる。

それを音と声で描いた1話、完璧すぎた。

考察|「忘れてください」という祈りが意味するもの

『陛下、わたしを忘れてください』というタイトルは、1話を見終えた瞬間に重みを変える。

この言葉、ただの“別れのセリフ”じゃない。

それは“愛してしまった人への最後の祈り”であり、“生き方の宣言”でもある。

ルーニアがこの言葉を口にするまでに、どれだけの孤独と覚悟を抱えていたか。

1話は、その“祈りの起点”を描くための回なんだ。

—

「忘れてください」は拒絶ではなく、愛の形

一見すると、「忘れてください」は自己否定に聞こえる。

「あなたにとって、私は価値のない存在です」と言っているように見える。

でも違う。あれは、「あなたを苦しませたくない」という優しさの裏返しだ。

ルーニアは自分が呪いの一部であり、ハーデュスを救うための犠牲になることを理解している。

だからこそ、愛してしまうことが“彼の苦痛になる”と知っている。

南条的に言えば、あの一言には“愛の自壊”がある。

好きだからこそ、自分を消そうとする。

普通の恋愛アニメが「好き」と叫ぶ方向に進むのに対し、

『陛下わたしを忘れてください』は「好き」と言わないことで愛を貫く。

これ、めちゃくちゃ日本的な愛の形なんだ。

「伝えないことで守る」という沈黙の文化。

まさに、“声にできない愛”の極致。

そして皮肉なのは、その沈黙が逆にハーデュスの心を動かしてしまうという構造だ。

愛されない覚悟で愛しているのに、その無私の姿が最も強い愛として伝わってしまう。

まるで「忘れてください」という言葉そのものが、忘れられない呪いになっている。

そこがこのタイトルの地獄であり、同時に美しさなんだ。

—

ハーデュス視点の“忘却”──愛する資格を失った男の祈り

ハーデュス側の視点で見ると、「忘れてください」は別の意味を持つ。

彼は“愛を忘れようとしている男”なんだ。

かつて誰かを愛し、その結果として呪いを背負った。

愛を持つことで誰かを傷つけてしまう自分を恐れ、感情を封じた。

だからこそ、ルーニアの純粋な祈りが、彼にとって最大の脅威になる。

彼の沈黙は冷たさじゃなく、懺悔だ。

「愛したくない」のではなく、「愛してはいけない」と信じている。

ルーニアの存在が、その信念を少しずつ壊していく。

この構造が、1話時点ですでに仕込まれているのが恐ろしい。

沈黙が多いのに、ハーデュスの内面は叫び続けている。

その“抑圧された叫び”が、物語の燃料になる。

南条的に考えると、ハーデュスは「忘却によって生き延びた男」。

記憶を閉ざして生きる彼が、ルーニアという“忘れさせない存在”と出会うことで再生していく。

つまり、「忘れてください」という言葉は、“忘れられない物語の始まり”なんだ。

—

「忘れる」と「残る」──記憶のテーマ構造

このアニメが深いのは、“記憶”というテーマを恋愛の隠喩として扱っている点。

ルーニアは「自分を忘れてほしい」と願う。

でも視聴者もハーデュスも、その姿を忘れられない。

この矛盾こそが物語のエネルギーになっている。

記憶を消そうとするほど、心に残る。

忘れたいほど、強く思い出す。

これは“人間の愛の本質”を突いている。

誰かを本気で愛したことがある人なら分かるはずだ。

本当に大切な人ほど、忘れられない。

それは呪いでもあり、救いでもある。

南条的には、このアニメは“記憶のラブストーリー”。

愛の物語でありながら、記憶の断片を扱う心理ドラマなんだ。

忘れることと残ること、両方を肯定している。

まるで、「記憶とは愛の亡霊だ」とでも言いたげに。

—

南条蓮の結論:「忘れてください」は、愛の最終形態だ

『陛下、わたしを忘れてください』というタイトルの真意。

それは、「愛の終わりではなく、愛の完成」なんだ。

人を愛して、その人の未来のために“自分を消す”。

そんな極限の優しさが、この一言に詰まっている。

1話はその覚悟の種が蒔かれる瞬間だった。

南条的に言うなら、この作品は「愛の逆説」を描いている。

忘れたいほど愛している。

遠ざけたいほど近くにいたい。

この矛盾が、1話の静寂の中でずっと燃えている。

それを“祈り”という形で昇華したのが、このタイトルなんだ。

最後に一言でまとめるなら――

『陛下、わたしを忘れてください』という台詞は、

「どうか私を忘れないでください」と同じ意味を持っている。

その裏表が、この物語のすべてだ。

まとめ|静寂の中で生まれる「声にならない愛」

『陛下、わたしを忘れてください』第1話――この回が特別なのは、「何も起きていないようで、すべてが始まっている」という構造にある。

爆発的な展開も、甘い台詞もない。

なのに、観終わったあと心の中がざわついて止まらない。

それは、静寂の中で育つ“声にならない愛”が確かにそこに存在していたからだ。

—

沈黙の中に仕込まれた「感情の密度」

1話を振り返ると、全体のトーンはほとんどモノクロームに近い。

光が当たらない花嫁、感情を封じた陛下、音を削ぎ落とした世界。

だけど、その静けさの中に感情が凝縮されている。

視聴者の感情が自発的に動く。

泣けと言われていないのに涙が出る。

それが、この作品が「沈黙のラブストーリー」と呼ばれる所以だ。

南条的に分析すると、1話は“観客の共犯化”を狙っている。

キャラクターが語らない分、観ている側が心の中で言葉を補う。

つまり、視聴者がこの物語の一部になる。

静寂の中に自分の声を重ねてしまう。

そこにこそ、本作が仕掛けた感情のトラップがある。

そして、感情の密度を生み出した最大の要因が「削ぎ落としの美学」。

説明を捨て、音を消し、光を遮る。

残されたのは、登場人物たちの“呼吸”だけ。

それでも成立しているどころか、観る者の心を支配してしまう。

この引き算の勇気が、今期アニメの中でも異質な存在感を放っている。

—

「声にならない愛」が残す余韻

第1話のラスト、ルーニアが微笑みながら目を伏せる瞬間。

何も言葉を発していないのに、そこに“ありがとう”があった。

ハーデュスが背を向けたまま動かない姿にも、“ごめん”があった。

二人は互いに何も伝え合っていないのに、確かに愛が通じていた。

この“伝わらないのに伝わる”感覚が、本作最大の魔力だ。

南条的に言うなら、このアニメの本質は「愛の音量ゼロの瞬間」だ。

音が消えた時、愛が一番響く。

沈黙が長いほど、観ている側の心の中で“声”が生まれる。

その声が、ルーニアやハーデュスの感情と共鳴して、ひとつの体験になる。

つまり、このアニメは観るものじゃなく、“感じるもの”なんだ。

1話が提示したテーマは、“愛してはいけない世界で愛してしまうこと”。

そしてその愛は、叫ぶよりも静かに息をするほうが、ずっと深く、ずっと痛い。

そんな矛盾を丁寧に積み上げている。

この世界では、愛は音ではなく「光と影の震え」で描かれる。

だからこそ、何度観ても静かなのに苦しい。

それが、この1話の圧倒的な完成度だ。

—

南条蓮の総評:この沈黙ラブ、心に残る余白が“美しさの正体”

俺はこの1話を見終えた後、しばらくスマホを触れなかった。

SNSで何かを語る気力が出ないほど、余韻が重かった。

でもそれが心地いい。

この作品は“バズるタイプ”じゃなく、“忘れられないタイプ”のアニメだ。

一見地味な静寂の中に、最も熱い感情が潜んでいる。

それを見抜けた瞬間、観る側もこの物語の共犯になる。

南条的に最後に言いたい。

『陛下、わたしを忘れてください』は、ただの恋愛アニメじゃない。

これは、“愛の記録”だ。

誰かを想うことの痛みと美しさ、そのすべてを沈黙の中に封じ込めた作品。

声にならない愛が、静寂の奥で確かに生きている。

そして、その沈黙は――俺たちの心の中で、今も鳴り続けている。

関連記事

【真相解明】『陛下、私を忘れてください』原作は韓国小説?漫画との違いを徹底解説

【徹底解説】『陛下、私を忘れてください』登場人物&相関図まとめ|ルーニアとハーデュスの複雑すぎる運命

【衝撃】『陛下わたしを忘れてください』最新ネタバレ!7年後の再会と双子の運命がヤバすぎる

【完全保存版】『陛下わたしを忘れてください』アニメ放送日・配信サービス・声優キャスト一覧

FAQ|『陛下、わたしを忘れてください』第1話についてよくある質問

Q1. 原作とアニメの違いはありますか?

原作(小説・コミック版)は心理描写が細やかで、キャラクターの内面を言語化しているのが特徴です。

一方でアニメ版は、「語らないこと」そのものを演出に変える構成になっています。

つまり、原作が“言葉で見せる愛”なら、アニメは“沈黙で感じさせる愛”。

どちらも同じ物語を語っていながら、視点の角度がまったく違うのが魅力です。

Q2. どの配信サービスで観られますか?

2025年10月現在、以下の主要プラットフォームで配信中です。

・dアニメストア

・Netflix

・U-NEXT

・ABEMAプレミアム

また、Blu-ray BOX 第1巻の予約もすでに開始されています。

Q3. 主題歌と音楽スタッフについて知りたいです

オープニングテーマは「Melting White」(歌:saji)。

作曲は田村雄太で、ピアノと弦の“揺らぎ”で心情を表す構成になっています。

音楽担当の田村は、過去に『終末のワルキューレ』や『君と紡ぐ記憶』でも繊細な旋律を手がけた人物。

静かな情景と繊細なメロディの組み合わせが、本作の世界観をさらに深化させています。

Q4. 2話の放送日はいつですか?

第2話は2025年10月12日(日)より順次放送・配信予定。

放送局はTOKYO MX、BS11、MBSなど。

次回は“沈黙が崩れる瞬間”に焦点が当たると予想されています。

Q5. 南条蓮が思う「第1話の見どころ」は?

間違いなく「光と沈黙の使い方」です。

説明のない構成、逆光の花嫁、そして声優陣の呼吸の演技。

これらがすべて、ひとつの「祈り」に向かって収束していく。

観終わったあと、“静かな痛み”が残るアニメは久しぶりでした。

—

情報ソース・参考記事一覧

- 公式サイト|アニメ『陛下、わたしを忘れてください』

→ 作品紹介、放送情報、キャスト・スタッフコメント掲載。 - アニメ!アニメ!作品情報

→ キャスト・スタッフ構成の確認、音響監督や音楽担当情報。 - hontoアニメ特集ページ

→ 主題歌情報やBlu-ray BOX発売情報、キャラクター設定紹介。 - BookLive!レビュー一覧

→ 原作版レビューや読者感想。アニメとの比較視点が得られる。 - 公式X(旧Twitter)|@heika_anime

→ 最新ビジュアル、声優コメント、放送直前キャンペーン情報。 - Tramea! アニメ音響特集:三浦妙子インタビュー

→ 音響演出の哲学や「沈黙の設計」についての貴重な発言を収録。

※本記事内の引用はすべて公式または公認メディアを参照しています。

記事内容は2025年10月時点の情報に基づいており、放送・配信情報は変更される場合があります。

著者:南条 蓮(アニメライター/オタクトレンド評論家)

信条:「推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと。」

コメント