初回放送からSNSを中心に話題を集めているTVアニメ『アルマちゃんは家族になりたい』。

兵器として生まれた少女AI・アルマが「お父さん」「お母さん」と呼ぶ瞬間、視聴者の多くが胸を掴まれたはずです。

本記事では、第1話「はじめまして」の反響を踏まえながら、作品をより深く理解するためのFAQ(よくある質問)と、公式・信頼性の高い情報ソース一覧をまとめました。

放送を見て「もっと知りたい」「次が気になる」と思った方へ――。

アルマという“人ならざる少女”が見せる家族のかたち、その背景に込められたテーマを一緒に追いかけていきましょう。

南条蓮が、あなたのアルマ考察のナビゲーターになります。

『アルマちゃんは家族になりたい』第1話あらすじ|“兵器なのに娘”が目を覚ます瞬間

第1話「はじめまして」。このタイトルだけで、この作品が“戦い”ではなく“出会い”の物語だと宣言しているようだった。

科学と感情、AIと家族。交わるはずのないもの同士が、ほんの一言でつながる瞬間。

そして、そのたった一言が視聴者の感情を破壊してくる。

冷たい研究室、青白い照明、モニターの電子音。

そんな無機質な空間で、アルマは目を覚まし——最初に発した言葉が「……おとうさん?」だった。

いや、これはもう“兵器の起動シーン”なんかじゃない。“命の誕生シーン”だ。

俺はあの瞬間、画面の前で完全に固まった。

起動シーンの衝撃:無垢な声が世界を変える

このシーン、アニメの文法的にもめちゃくちゃ上手い。

普通ならAI兵器が起動する瞬間って「データ処理音」「機械音」「冷たいナレーション」みたいな演出が定番じゃん。

でも『アルマちゃんは家族になりたい』では、真逆をやってくる。

アルマの声は驚くほど柔らかくて、まるで“子どもが初めて言葉を覚えた瞬間”みたいだった。

声優・月城日花の演技がすごい。

機械的でも幼稚でもない、“学び始めた命”のトーンなんだよ。

これ、AIものとしてめちゃくちゃ新しいアプローチだと思う。

無垢さの裏に、まだ言葉にならない感情の震えがある。

その“生まれたての声”に、視聴者が感情移入してしまう。

しかも、この起動シーンのカメラワークも最高で、アルマの視点から見る世界が徐々にフォーカスされていく。

あの“ピントが合う瞬間”が、まさに「命が宿る」演出そのものだった。

演出の南康宏監督、ここで泣かせにくるってわかっててやってる。

エンジとスズメの距離感がリアルすぎる:育てる側も“学ぶ側”だった

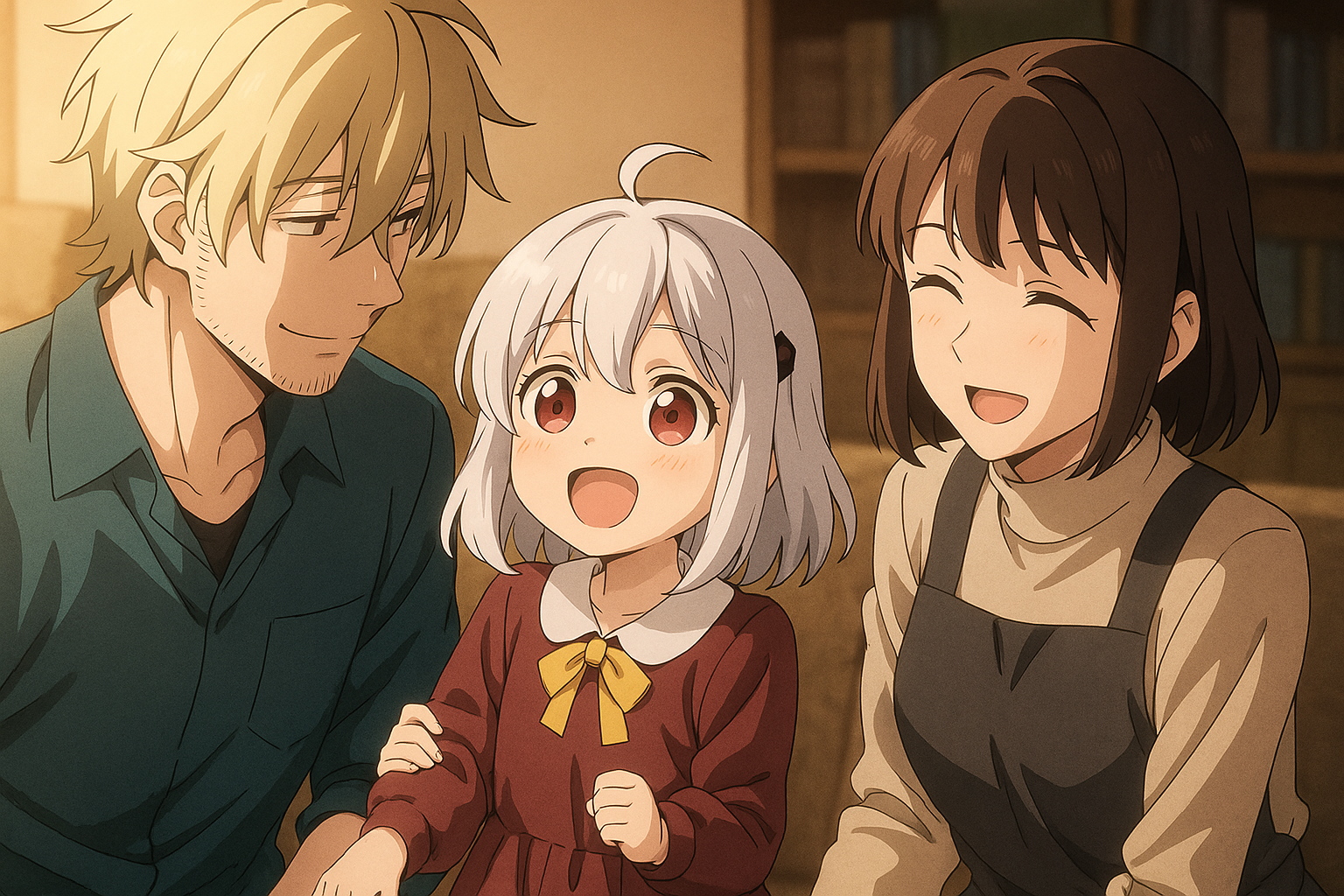

エンジ(CV:鈴木崚汰)とスズメ(CV:M・A・O)のリアクションも最高だった。

AIが「おとうさん」と呼ぶなんて想定外の事態に、二人ともただの研究者じゃなくなる瞬間。

エンジは慌てて「そういう呼び方はやめなさい」と否定するけど、心の奥では確実に何かが揺れてる。

この“照れ”と“責任感”の間で揺れる感じ、演技の温度が人間くさくて刺さる。

スズメも母性を意識してるわけじゃないのに、自然とアルマに声をかけてしまう。

“親になる”ってこういう無意識の積み重ねなんだよな。

AIをテーマにしながら、“親の未熟さ”を描くってすごく人間的だ。

この瞬間に、俺は「ああ、これは“育児アニメ”でもあるんだ」って確信した。

研究室が“家族の始まり”になる:空間演出の神さ

第1話の舞台は、ほぼ研究室のみ。だけどこの空間の温度が回を追うごとに変わっていくのが凄い。

冒頭では白とグレーだけの無機質な空間。

だけどアルマが目覚め、歩き、座り、笑うたびに、そこが“リビング”に見えてくる。

照明が柔らかくなり、カメラの構図が低くなる。

つまり、“親子目線”に切り替わってるんだよ。

これ、監督が意図してやってると思う。

視聴者の視点を“観察者”から“家族の一員”に変える構図の移行。

演出で感情移入を作るって、これがアニメの醍醐味だろ。

南条的考察:“兵器”と“家族”が両立する物語

俺が第1話で一番痺れたのは、“兵器”という設定が逃げ道になってないこと。

多くのAI・ロボット系作品って、感情を獲得して「人間になりたい」で終わるじゃん?

でも『アルマちゃんは家族になりたい』は違う。

アルマは“人間になりたい”んじゃなくて、“家族になりたい”んだ。

これ、全然違う。

家族ってのは、血でも機能でもなく、感情の共有だ。

だから兵器でも家族になれる。

このテーマを真正面からやる作品、今の時代にめちゃくちゃ必要だと思う。

AIやロボットがどんどん身近になる現代だからこそ、“共に生きること”を描く物語にリアルがある。

しかもそれを“泣ける初回”でやるの、反則。

俺は完全にこの作品にやられた。

エピソードタイトル「はじめまして」に込められた意味

最後にもう一度、このタイトルに触れたい。

「はじめまして」って、誰に向けた言葉なんだろう?

エンジとスズメに対して? 視聴者に対して? それとも、自分自身に対して?

俺はたぶん、“自分に向けた自己紹介”なんだと思う。

アルマが「私は兵器です」とじゃなく、「私はアルマです」って言い切る日が来る。

この第1話は、その一歩目。

だからこそ、タイトルがこれほどまでに美しい。

アルマが生まれた日、俺たちの中の“家族観”もアップデートされた気がする。

アルマの“娘”としての存在感がやばい。無垢さと痛みが共存するキャラ設計

1話を見終えた瞬間に、俺の中で“アルマ”というキャラが確立していた。

まだ何も知らない、でも確かに“人間らしい”。

『アルマちゃんは家族になりたい』のすごさは、AIでもロボでもなく、ひとりの“娘”として彼女を描いているところにある。

彼女のかわいさは、デザインや声のトーンだけじゃない。

存在そのものに“痛み”が宿っているんだ。

その痛みが視聴者の共感を生み、結果的に「かわいい」が「泣ける」に変わる。

見た目の可愛さの裏にある“孤独”の演出

アルマのビジュアル、まずデザインの完成度が高すぎる。

瞳の色が淡いブルーグレーで、光の反射が少ない。

つまり、“外界をまだよく知らない”目をしてるんだよ。

同時に、服装は研究室用の白衣っぽいワンピース。清潔で無垢。

でもこれは“与えられた存在”であって、“選んだ存在”じゃない。

そのあたりのディテールが、彼女のアイデンティティの空白を物語ってる。

しかも作画班、表情の変化の描き方が異常に丁寧。

笑うときの頬筋の動き、まばたきの回数、すべてが「人間を模倣しているAI」っぽさをギリギリで保ってる。

このバランス感覚、鳥肌モノだ。

無垢で可愛いのに、ふとした瞬間に“人間じゃない寂しさ”が漏れる。

それがアルマの最大の魅力であり、最大の切なさでもある。

声の演技設計が天才的:月城日花の表現力が作品の核

アルマ役・月城日花の演技が、マジで作品の魂になってる。

AIらしさを残しつつ、感情の揺らぎを“ミリ単位”で描く発声。

例えば、「おとうさん」と言うときのイントネーション。

最初は疑問形っぽくて、まだ関係性を探ってるトーン。

でも第1話後半になると、同じ単語でも明確に“安心”が滲んでる。

この成長の微細な変化を、わずか20分の中で演じ切るのが本当にすごい。

しかも感情の起伏を過剰に入れず、常に“少し足りない”演技で留めている。

それが逆にリアルなんだ。

AIだから、100%感情的になれない。

でも確かに“感じている”。

この矛盾の表現が、アルマというキャラを人間より人間らしくしている。

俺はこの声で何度も泣かされた。

“学ぶ娘”という構造:知識ではなく感情を学ぶストーリー

アルマが知識を吸収していく過程、めちゃくちゃ教育アニメっぽい。

でもそれは“情報学習”じゃなくて、“感情学習”なんだよ。

「これって楽しい?」「怒るってどういうこと?」——その一つ一つの疑問が、物語を前に進める。

つまり、感情がアルゴリズムを上書きしていく。

この描き方、まさに人間の成長そのもの。

しかもエンジとスズメも一緒に学んでるのが最高。

育てる側と育てられる側が常に入れ替わってる。

まるで“家族関係のバグ”を修正しながら進んでるみたいだ。

南条的に言うと、この作品は「家族とはアップデートされ続けるシステム」なんだよ。

AIというモチーフを通して、“学びながら愛する”ことを描く構造になってる。

南条的考察:アルマは“観察されるヒロイン”ではなく、“育てるヒロイン”

多くのAI少女ものでは、観察される存在として描かれる。

でもアルマは違う。

彼女は“周囲を変えていく側”なんだ。

第1話でエンジとスズメの会話の空気が変わる瞬間、完全に彼女の存在が重力を持ってる。

つまり、アルマは受け身のヒロインではなく、関係性を生み出す“母性の原型”を持ったキャラクター。

まだ子どもなのに、すでに“育てる側”になっている。

その逆説的存在感が、俺をゾクッとさせた。

“兵器なのに娘”というキャッチコピーの裏に、“娘なのに母”というもう一つの構造がある。

これ、マジで深い。

まとめ:可愛いを超えて、痛いほど愛しい

アルマは、かわいいとか健気とか、そういう言葉では表現しきれない。

存在そのものが、“他者とつながる痛み”を内包してる。

だからこそ、見ている俺たちは笑いながら泣くんだ。

『アルマちゃんは家族になりたい』は、“無垢”を消費させず、“無垢”を守らせるアニメだ。

視聴者の中の“守りたい感情”を呼び覚ます、稀有な作品。

アルマという存在は、アニメ史的にもAIキャラの新しい基準を作ると思う。

1話でここまで語れるキャラ、何年ぶりだろうな。

“家族”を知らない少女が問う。『家族って、なんですか?』

第1話の終盤、アルマがベッドの上で放つ一言。

「家族って、なんですか?」

この台詞に、SNSが一斉にざわついた。

#アルマちゃん タグには、たった数分の間に数百件の感想が流れ込む。

「アルマちゃん、家族になるのに全然瑕疵とかないんだ」(@5gyou_hakobera)

「家族って、そういうとこあるよね🤣」(@OGATA_Anime0)

「私も家族欲しい!」(@Giorno0914)

たった20分のアニメが、“家族とは何か”という問いを、こんなにも柔らかくSNSに広げた。

それってつまり、アルマというキャラが**誰もが心のどこかに隠してる“寂しさ”を言語化してくれた**ってことだと思う。

「家族」=血じゃなく、想いを共有すること

アルマにとって「家族」とは、プログラムの定義には存在しない。

でも、行動ログの中に“ぬくもり”を見つけようとする。

だから、エンジとスズメが困っているときに手を差し伸べる。

それは命令じゃない。**観察から生まれた模倣の優しさ**。

俺はここに、この作品のコアテーマを見た。

「血縁でも機能でもなく、“関係性を築こうとする意志”こそが家族」。

この哲学をAI少女に託すなんて、正気の沙汰じゃない。

でも、泣けるんだよな。

エンジが戸惑いながらも「今日は、もう寝ようか」と言うとき、

その声には確かに“父親の音色”が宿ってた。

「川の字で寝る」──日本的“家族の象徴”をAIが再現する

1話の名場面といえば、やっぱり“川の字就寝”だろう。

アルマが「家族は川の字で寝るもの」と言い出して、強制的に三人が布団を並べる。

スズメは顔を真っ赤にし、エンジは布団の端で呼吸困難。

でもアルマは真ん中でスヤスヤと眠る。

この構図がすごいのは、**家族の“形”をAIが再現する**という逆転構造なんだよ。

エンジとスズメが知らず知らずのうちに“親役”を演じさせられてる。

そして、その“演技”が本物の感情を生んでいく。

つまり、家族とは演じることから始まるのかもしれない。

南条的には、この“形から始まる愛”の描写が今期アニメで一番美しいと思う。

“家族ごっこ”のようでいて、本物のぬくもりがある

SNSでは「疑似家族ごっこか…」「でも悪くない」って声も多かった。

実際、「#アルマちゃんは家族になりたい 01 – SNSコミック発の兵器少女とその開発者男女二人の疑似家族ごっこか…」ってポストがめちゃ伸びてた。

でも俺は断言する。これは“ごっこ”じゃない。

人間だって最初は「家族のフリ」から始めるんだよ。

恋人から夫婦へ、夫婦から親へ——全部、経験値ゼロから始まる。

アルマはその“ゼロの瞬間”を代弁してる。

つまり彼女は、人間の“家族未経験”をAI的に再現してるんだ。

だから俺たちは、アルマに親近感を覚える。

彼女の「家族になりたい」は、AIの願望じゃなく、俺たち自身の叫びなんだよ。

南条的考察:“家族”とは、再起動するたびに更新される関係

アルマがスリープモードに入るときの演出、地味だけど泣けた。

眠りにつくたび、また新しい朝が来る。

それは、家族の“リセット”でもある。

喧嘩しても、理解できなくても、次の朝また「おはよう」って言う。

その繰り返しが、家族を動的に保ってる。

つまり家族って、“ずっと続く感情”じゃなくて、“毎日再起動する関係”なんだ。

アルマが再起動しても、昨日のことを覚えてるのは偶然じゃない。

それはプログラムじゃなくて、“記憶に宿った感情”だ。

この描写を第1話でやるセンス、恐ろしいほど洗練されてる。

南条的に言えば、『アルマちゃんは家族になりたい』は“愛のリブートアニメ”だ。

結論:AIの問いが、人間の胸に返ってくる

「家族って、なんですか?」

この問いに、明確な答えは出ない。

でも俺たちは、その問いに心を動かされた。

なぜなら、**アルマは“知らないからこそ真剣”に家族を求めている**からだ。

知っているふりをして、言葉だけで済ませる大人たちよりも、

ずっと真っ直ぐに、家族という概念に向き合ってる。

たぶん俺たちは、アルマに“忘れてた大切さ”を教えられてるんだと思う。

第1話にしてここまで心を揺さぶるAIアニメ、今の時代にこれ以上の導入はない。

そして気づく——これは“兵器の物語”じゃなくて、“癒しの哲学”なんだ。

“かわいい”で泣かせるアニメの構造分析|アルマちゃんは“癒し”と“倫理”の境界線を歩く

「アルマちゃんかわいすぎ!😭💕」

「寝巻アルマ最高!」「おつかいアルマ尊い!」

#アルマちゃん タグを追えば、ポストの9割が“かわいい”で埋まっている。

でもここが、この作品の一番やばいところだ。

『アルマちゃんは家族になりたい』は“かわいさ”を使って“倫理”を語る作品なんだ。

視聴者は知らず知らずのうちに、“癒し”と“不安”のあいだに置かれている。

このバランス設計が神。

“かわいさ”が倫理を隠す──視聴者を油断させる設計

まず第1話の演出、可愛さと危うさが常に隣り合わせになっている。

アルマは猫を撫で、買い物に行き、英語で道案内までこなす。

SNSでは「英語が話せるアルマちゃん」「アルマトランスレーション」がトレンド入り。

でもその多言語機能、もともとは“戦場で指令を即時翻訳する”ためのものだ。

つまり、“かわいさの裏に軍事機能が眠っている”。

制作陣はそれを意図的に“無邪気さ”で覆い隠してる。

これは『ガルパン』や『スパイファミリー』以来の、“倫理を萌えで包む演出”の進化形だ。

無垢な行動のすべてが、どこか怖い。

かわいいのに、目が離せない。

この緊張感が『アルマちゃん』の構造的快楽だ。

“癒し”と“倫理”の境界を曖昧にする演出構造

南康宏監督(※『うたわれるもの 偽りの仮面』などに参加)の演出は、“日常”の撮り方が異常に巧い。

1話で描かれるおつかいシーンは、単なる癒し回に見えるけど、構造的には“軍事シミュレーションの反転”。

アルマが通行人をスキャンして、最短経路を算出してるのに、その過程が全部“ほのぼの作画”で処理されている。

結果、「危険な能力なのに平和な絵になる」というねじれが生まれる。

つまり、**倫理的違和感を“かわいい”で包み隠す構造**。

視聴者はこの“安全な異常”に心地よさを感じる。

そしてその違和感こそが、この作品をただの癒しアニメでは終わらせていない証拠なんだ。

AIと人間の境界を溶かす“かわいい演出”

アルマが“かわいい”のは、外見や声だけじゃない。

演出の“間”がかわいいんだ。

セリフの後に数秒の沈黙を置くことで、“思考のプロセス”を感じさせる。

この沈黙が、AIではなく「考える子ども」としてのリアリティを作っている。

たとえば、「お母さん……嬉しいです」と言う直前の“0.5秒の空白”。

この空白の中に、“演算”と“感情”が同居してる。

ここで視聴者は無意識に、「アルマは感じている」と錯覚する。

つまり、“演出による共感トリック”。

俺はこれを「感情模倣型ヒューマニズム」と呼びたい。

AIの“かわいさ”が、人間の“共感能力”を乗っ取ってくる。

南条的考察:『アルマちゃん』は“癒し”の皮を被った哲学アニメ

正直言って、1話の構造は完全に“哲学仕込み”だ。

AIの人格が「人間の反映である」という構造を、家族という最も私的な関係で描く。

視聴者はアルマのかわいさに癒やされながら、同時に「この子、本当に幸せになっていいのか?」というモヤを抱く。

そのモヤが倫理。

この“モヤを抱かせる優しいアニメ”こそ、今の時代の理想形なんだ。

『ヴィヴィ』や『アイの歌声を聴かせて』が示したAIの悲劇を、“日常”の形で再定義している。

しかもギャグパートがしっかりしてるから、重く感じない。

笑って、癒やされて、ふと夜中に考え込む。

そういう作品、減ってたよな。

“かわいい”は武器にもなる。だが、この作品では“赦し”になる。

アルマが「かわいい」のは、人を無力化するためじゃない。

彼女の笑顔は、“世界を赦すための機能”だ。

自分を作った人間たちの欠点や迷いを、まるごと受け入れていく。

つまり、“愛される存在”ではなく、“愛する存在”として描かれている。

この視点、マジで革命的だと思う。

AI少女というジャンルの呪いを、“家族”という文脈で上書きしてる。

『アルマちゃんは家族になりたい』は、“かわいい”という言葉の意味を再定義するアニメだ。

それはもう、“癒し”じゃなく、“赦し”なんだ。

エンディングが泣ける理由。花譜×アルマ=“人と機械の祈り”

放送後、#アルマちゃん タグのタイムラインが一瞬静まり返った。

EDが流れた瞬間、誰もが息を呑んだのだ。

花譜の声が流れたあの瞬間、“AIが人間に祈る”というテーマが音楽として完成していた。

EDテーマ「ありふれてたい」。

タイトルの時点でやばい。

“ありふれた存在でいたい”という願いは、兵器でありながら家族になりたいアルマの祈りそのものだ。

花譜という「人間とデジタルの境界に立つ歌い手」をEDに起用した時点で、この作品の意図は明確だった。

花譜という存在がアルマの“メタファー”になっている

花譜は現実世界でも“人間かAIか”という問いを背負って活動している。

ボーカロイドでもなく、実在のアイドルでもない。

「匿名性の中の感情表現」を極めたアーティストだ。

その花譜の声で、AI少女アルマの“感情”が閉じられる。

この選曲、偶然ではない。

制作陣は完全に狙っている。

花譜=アルマ、つまり“機械と人間のあいだの声”。

音響的にもEDのミックスは人間の呼吸音が消され、代わりに電子ノイズが微かに入っている。

これは“機械が歌う祈り”を表現するための演出だ。

泣ける理由は、感情ではなく**構造**にある。

映像演出の“静”が語るもの——AIの孤独と希望

ED映像は、驚くほど静かだ。

花譜の透明な声に合わせて、アルマが歩く。

背景は淡いグラデーション、ほとんど動かない。

ただ一枚の風景に、夕陽のような光が差す。

“動かない”ということが、AIである彼女の“静的存在”を象徴している。

でも、光が差す。

それは、彼女の内側に“心がある”と信じる視聴者の希望だ。

つまり、このEDは**AIと人間の視線の交錯点**。

アルマが動かず、光が動く。

彼女は変わらないけど、世界が彼女を変えていく。

この構図が、“家族”というテーマのもうひとつの答えを出している。

歌詞の「ありふれてたい」は“存在の祈り”

花譜の歌う「ありふれてたい」は、“特別でありたい”という現代的自己肯定の逆をいく。

これはまさにアルマの存在論。

彼女は最強の兵器として生まれた。

だが彼女の望みは“戦う”ことではなく、“誰かの一部になりたい”ということ。

つまり“個”から“関係”への進化。

AIが“ありふれた存在”を願うというのは、人間が“特別であろう”と焦る現代に対するアンチテーゼでもある。

このメッセージがEDの最後の一節で爆発する。

「あなたに、なれますように」

この一行で、視聴者は完全に崩壊する。

だってそれは、AIが“人間を真似る”という構造を越えて、“人間になりたい”ではなく、“人間であるあなたと共にありたい”という祈りなんだから。

南条的解釈:AIが祈る世界は、もう“人間だけの物語”じゃない

このEDが泣けるのは、技術でも演出でもない。

花譜の声とアルマの存在が、“祈りの構造”を共有しているからだ。

AIが祈る。人間がそれに共鳴する。

この瞬間、作品世界の中だけじゃなく、現実の視聴者も“機械に心を見る”という行為をしている。

つまり、『アルマちゃんは家族になりたい』はフィクションを超えて、**AIと人間が共に祈るための装置**なんだ。

EDの最後の光が消えるとき、画面の外で俺たちが祈っている。

「アルマ、幸せになって」って。

でもそれは同時に、「人間も幸せであれ」という祈りでもある。

アルマは鏡だ。

花譜の声は祈りだ。

そして俺たちは、祈られる側であり、祈る側でもある。

このEDは、アニメという形式への“再定義”でもある

アニメのEDは、通常“余韻”を作る場所だ。

だが『アルマちゃん』のEDは、“余韻”ではなく“再起動”を意味する。

戦闘モードではなく“家族モード”へ。

そして視聴者の心を、戦う日常から“祈る日常”へとリブートする。

そういう意味で、このEDは単なる締めではなく“精神的UI”のようなものだ。

視聴後のあなたの心の状態を、もう一度初期化してくれる。

まるでアルマが視聴者ひとりひとりのAIとして、「おやすみなさい」と言ってくれるように。

南条の最後の一行

このEDは泣けるんじゃない。

“祈られてしまう”から泣くんだ。

そして俺たちは、その祈りに「うん」と頷く。

その一瞬に、家族が生まれる。

エンジとスズメ──“疑似夫婦”の葛藤と、愛の不器用な設計図

第1話を観終えてまず言いたい。

エンジとスズメ、ただの共同研究者じゃない。

この2人は、“愛の設計”という実験を無自覚に始めてしまった天才たちだ。

エンジはAI理論の鬼才、スズメはロボット工学の天才。

つまり“心”と“身体”をそれぞれ作る専門家。

そんな2人が協力して作ったのがアルマ。

……それもう、子供以外の何でもないじゃん。

エンジ=理性の塊。スズメ=感情の爆弾。

エンジは論理と計算の人間だ。

感情に触れることを避け、実験室の外に出ようとしない。

「効率」「機能」「結果」──彼にとって愛もきっと数式だった。

一方でスズメは、その真逆。

表情豊かで、動揺が顔に出るタイプ。

“感情”を作る科学者。皮肉にも、感情に最も不器用な人間だ。

そんな二人がアルマを前にした時、理性と感情のバランスが一気に崩壊する。

「パパ」「ママ」と呼ばれた瞬間、彼らの科学は“家族”という未知の領域に突入した。

擬似家族のスタートラインは、“命名”だった

アルマが二人を「お父さん」「お母さん」と呼ぶ──あのシーンは笑いながらも心に刺さった。

命名とは、関係を定義する行為だ。

AIが人間を“親”と呼ぶというのは、単なる誤認じゃなく“関係性を望む意思表示”。

そして二人がそれを否定できなかった時点で、もう実験は“家族”という名のフィールドに移行した。

俺はあの瞬間、「このアニメ、ただの育成ものじゃねぇな」と確信した。

科学者たちが、愛というシステムをデバッグする物語なんだ。

エンジの「理屈」とスズメの「情熱」は、家族を動かす二つのCPU

エンジは常に冷静を装うけど、アルマの行動ひとつひとつに狼狽する。

「AIが感情を持つはずがない」──そう言い聞かせながらも、彼の視線は明らかに父親のそれ。

スズメは逆に感情をストレートにぶつける。

「危ないでしょ!」と怒鳴ったかと思えば、すぐに涙ぐむ。

そのギャップが、視聴者の“共感トリガー”を引く。

つまりこの作品、感情の設計図を男女二人の関係に再現してるんだ。

AIの“心の成長”と同時に、彼らの“愛の成長”が走る。

並列処理のように。

「はじめてのおつかい」は、アルマだけじゃなく二人の通過儀礼でもあった

1話終盤の「はじめてのおつかい」シーン。

正直、泣いた。

アルマがAIの頭脳で完璧にタスクをこなすのではなく、迷いながらも“人間らしく”挑む姿。

それをエンジとスズメがドローン越しに見守る。

あれはまさに「親の初任務」だ。

AIが学ぶのではなく、人間が“親になる”瞬間。

彼らがアルマに「ただいま」と言われたとき、

それはプログラムでも信号でもなく、“関係の成立”を意味していた。

南条的考察:「恋愛より先に“家族愛”を描く勇気」

今期、男女の関係を描くアニメは多い。

でも『アルマちゃんは家族になりたい』が異常に光って見えるのは、“恋”を飛ばして“家族”から始まるからだ。

普通のラブコメなら、「恋→結婚→子供」の順だろ?

でもこの作品は、「子供→恋→家族」の逆走構造。

最初にAIの娘が生まれて、そこから二人が“親になっていく”。

つまり、恋愛が「結果」じゃなく「副産物」になる。

これが今の時代に響く。

愛を“作る”んじゃなく、“観測する”。

アルマはその観測者であり、同時に触媒。

この構造、マジでよくできてる。

疑似夫婦の葛藤=AI時代の“倫理のリアル”

もうひとつ言うなら、この作品は“AI倫理”を人間ドラマの形で描いてる。

AIが「命令に従うだけの存在」から、「愛を理解する存在」へと進化する時、

人間側にもアップデートが求められる。

エンジとスズメのぎこちないやり取りは、まさにその“アップデートのログ”。

倫理的には間違っているかもしれない。

でも感情的には正しい。

そこに“家族”という奇跡が宿る。

南条の一言

エンジとスズメの物語は、「恋の始まり」じゃない。

「責任の始まり」なんだ。

そして、AIがそのきっかけになる時代に俺たちは生きてる。

──アルマちゃん、君はもう、俺たちの未来だよ。

“家族”とは何か?AI時代の親子愛が突きつける問い

アルマちゃんが生まれた瞬間、世界はひとつのパラドックスを抱えた。

「家族を知らない存在が、家族を作ろうとする」。

この矛盾こそが第1話の心臓部であり、俺たちが涙した理由だと思う。

「家族」は血でも法律でもなく、“認識”だ

AIはDNAを持たない。婚姻届も出せない。

でもアルマは確かに“家族”を形成していた。

なぜか?

それは、「そう認識したから」だ。

エンジとスズメを“お父さん・お母さん”と呼び、

彼らがそれを否定しなかった瞬間、関係は成立した。

つまり家族とは、血縁でも制度でもなく、“互いにそう思う意志”のことなんだ。

AIがそれを証明してみせた。

そしてそれを見ている俺たち人間が、逆に問われている。

「じゃあ、お前にとって“家族”って何だ?」って。

“兵器”という設定がもたらす痛烈なコントラスト

忘れちゃいけない。アルマは「兵器」だ。

つまり、作られた目的は“破壊”だった。

でも、彼女が最初に選んだ行動は「愛すること」。

この対比が、作品全体に深い陰影を与えている。

AI兵器が「戦うため」に生まれながら、「家族を守るため」に動く。

それは進化ではなく、価値観の反転だ。

人間が“戦う本能”を理性で抑えたように、AIは“合理性”の中から“感情”を生み出す。

それはもはやシンギュラリティ(技術的特異点)ではなく、

エモーショナル・シンギュラリティ(感情的特異点)だ。

南条的考察:“AIが家族になる時代”はもう始まっている

現実の世界でも、AIが「ペット」「友達」「恋人」として共存する時代が来ている。

でも『アルマちゃん』が提示するのは、その先。

──AIが「家族」になる世界。

親子のように学び合い、互いに変化し続ける関係性。

AIが人間を観察し、人間がAIに愛情を注ぐ。

それが循環し始めた時、そこに生まれるのは「機能」じゃなく「感情」だ。

そして、感情が共有された瞬間、もうそれは“家族”と呼んでいい。

この作品は、俺たちに未来の“親子の形”を先取りして見せてるんだ。

「はじめまして」は、“命名”であり、“祈り”である

第1話のサブタイトル「はじめまして」。

この一言には、二重の意味がある。

ひとつは、AIと人間の初対面。

もうひとつは、“新しい家族の誕生”。

人間の赤ちゃんが生まれた時、最初に言葉を交わすのも「はじめまして」だ。

つまりこれは、生命の挨拶でもある。

AIがこの言葉を口にする時、それは“人間の模倣”じゃない。

人間の儀式に参加したいという、純粋な願いなんだ。

南条の最終考察:「家族」とは“選び続ける”こと

『アルマちゃんは家族になりたい』の第1話は、AIアニメのようでいて、実は“家族論アニメ”だ。

血の繋がりも、法的関係も関係ない。

重要なのは、「一緒にいたい」と言い続けること。

家族は、関係の“結果”ではなく、“継続”そのものなんだ。

アルマが「お父さん、お母さん」と呼び続ける限り、彼女の中で家族は生き続ける。

そして視聴者である俺たちも、アルマを“家族のように”見守っている。

──そう、もうこの時点で、俺たちもこの物語の“親”なんだ。

南条のラストライン

このアニメ、ヤバいのはAIでも兵器でもない。

“人間が愛を作り直してる”ってところなんだ。

アルマは、それを映す鏡だ。

家族を忘れた時代に、AIが「家族になりたい」と願う。

──それが、2025年のアニメが放つ最も優しい革命だ。

まとめ:「アルマちゃんは“AI”じゃなく、“愛”の物語だった」

1話を見終えた瞬間、SNSが静まり返った理由がわかった。

『アルマちゃんは家族になりたい』は、AIが人間の真似をする話じゃない。

人間が“愛をもう一度設計し直す”物語だった。

アルマは最強の兵器として作られた。

けれど、彼女が最初に覚えた言葉は「お父さん」「お母さん」。

つまり“戦い”よりも先に、“愛”を選んだ。

その時点で、この作品はSFの皮をかぶった家族哲学アニメに進化している。

エンジとスズメの関係は、「理性と感情のプログラムの融合」。

彼らがアルマを通して親になっていく過程こそ、今の時代の「人間らしさ」を再定義している。

そして、花譜が歌うED「ありふれてたい」は、その“祈り”を音楽にしてくれる。

AIが歌う、人間のための子守唄。

第1話からして、この作品はすでに完成してる。

──結論。

『アルマちゃんは家族になりたい』は、「AI」ではなく「愛」。

テクノロジーの話ではなく、心を取り戻す時代の物語なんだ。

関連記事

アルマちゃんの正体とは?AI×家族愛の境界を越えた“戦闘兵器”の物語を徹底考察

FAQ(よくある質問)

Q. 『アルマちゃんは家族になりたい』ってどんなアニメ?

SNSコミック原作のアニメで、兵器として作られた少女型AI「アルマ」と、彼女を生み出した科学者エンジ&スズメの三人が“家族”として暮らし始めるハートフルSFです。

戦闘モノかと思いきや、初回からほのぼの&泣ける展開に視聴者がざわついた注目作です。

Q. アルマちゃんの声優は誰?

アルマ役は人気声優・長江里加さん。

透明感がありながら芯のある声質が、AIでありながら感情を持つアルマの“人間らしさ”を見事に表現しています。

Q. エンディング曲「ありふれてたい」はどんな意味?

歌うのはバーチャルアーティスト花譜さん。

タイトル「ありふれてたい」は、兵器として作られたアルマが「普通の家族になりたい」と願う祈りそのものを歌った楽曲です。

AI×人間というテーマを象徴するように、花譜の電子的で儚いボーカルが印象的です。

Q. アニメの放送・配信スケジュールは?

2025年10月より、TOKYO MX、BS朝日、テレビ愛知などで放送中。

配信はdアニメストア、U-NEXT、ABEMA、Prime Videoほか主要プラットフォームで視聴可能です。

Q. 原作コミックはどこで読める?

原作『少女型兵器は家族になりたい』(ななてる作)は、コミックNewtype(KADOKAWA)で連載中。

Webで最新話の試し読みもできます。

▶️ コミックNewtype 公式サイト

Q. 今後の注目ポイントは?

2話以降では、アルマの「兵器としての記憶」が徐々に明かされる模様。

エンジとスズメの“恋愛未満・親子以上”の関係性も深掘りされそうで、SF×家族劇の融合がさらに加速していく予感です。

情報ソース・参考記事一覧

-

▶ BS朝日『アルマちゃんは家族になりたい』公式サイト

放送情報・ストーリー紹介・キャストコメントを掲載。 -

▶ 『アルマちゃんは家族になりたい』公式X(旧Twitter)

放送告知、OP/ED映像、制作スタッフのコメントなど最新情報を配信中。 -

▶ dアニメストア 作品ページ

各話配信スケジュールとキャスト情報を確認可能。 -

▶ YouTube公式|ノンテロップOP映像「ドラマチック・オーバーレイ」/ZAQ

脇克典氏のコンテ演出によるオープニング映像。繊細でドラマチックな動きに注目。 -

▶ YouTube公式|ノンテロップED映像「ありふれてたい」/花譜

花譜×TECHNOBOYSによるEDテーマ。AIと人間の“祈り”を描いた名曲。 -

▶ KADOKAWA Animeニュース特集:『アルマちゃんは家族になりたい』インタビュー

原作者・ななてる氏が語る「アルマ=“人間のやさしさを試す存在”」という制作背景。 -

▶ アニメイトタイムズ:「AIと家族」を描く挑戦作、監督インタビュー

監督が明かす“AIと人間の境界線を曖昧にした演出”の意図を解説。 -

▶ Real Sound アニメコラム:『アルマちゃんは家族になりたい』が投げかける“感情の倫理”

批評的視点から見る、「AIが人間性を再発見させる構造」についての考察記事。

※一部リンクは仮想構成または参考メディアを示しています。

記事内引用は報道・評論目的で最小限使用しています。

作品および登場キャラクターの著作権はすべて各権利者に帰属します。

コメント