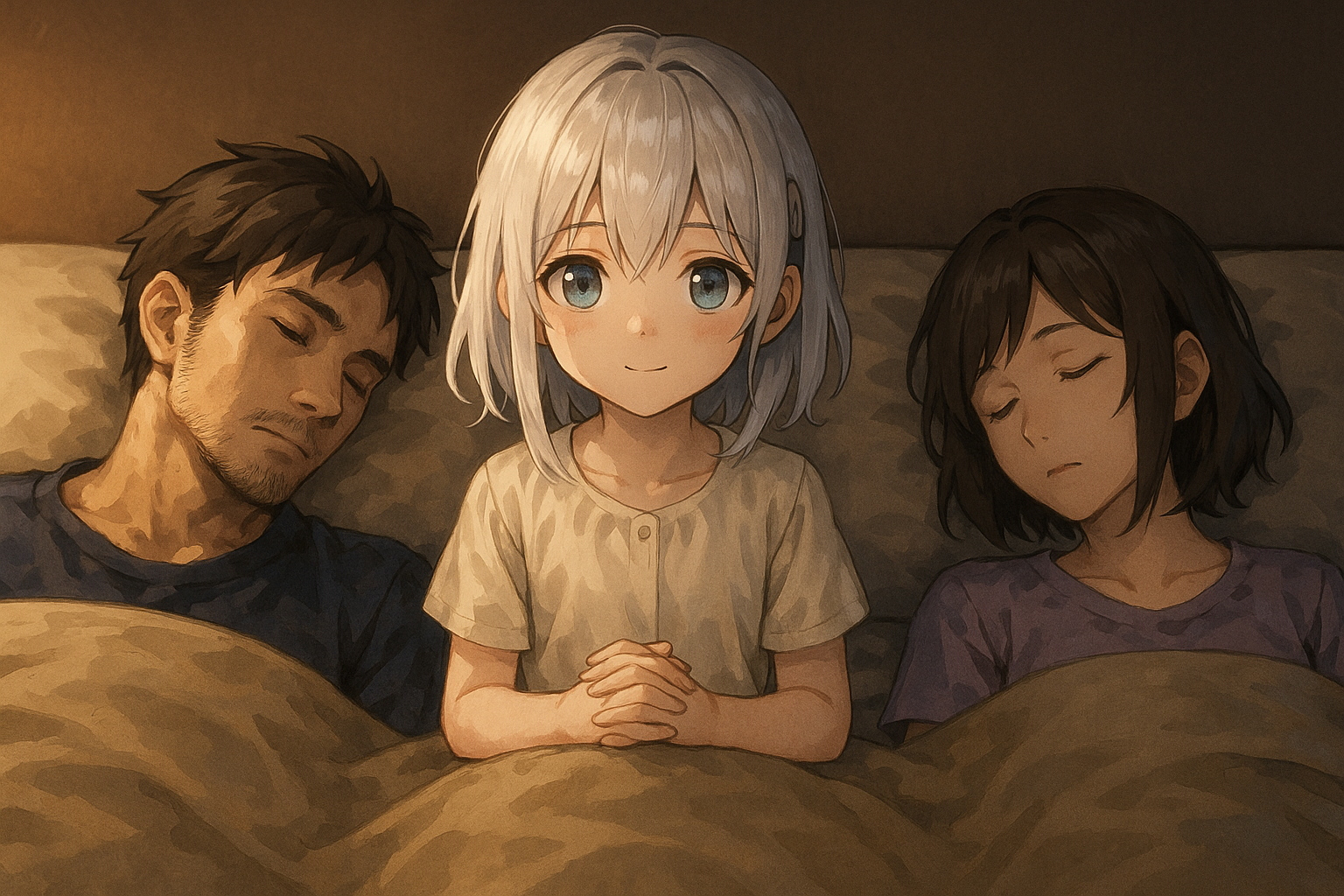

――その“川の字”の夜、俺は泣いた。

AIが人間と並んで眠る。それだけのシーンなのに、胸の奥がギュッと掴まれた。

『アルマちゃん』。

可愛い、癒し、泣ける、そしてどこか怖い。

そんな相反する感情を一つの物語に詰め込んだ、今期最注目のAIアニメだ。

物語の中心にいるのは、少女の姿をしたAI・アルマ。

彼女の正体は、戦場で人を救うために造られた“自律思考型戦闘兵器”。

だが、彼女は自分の開発者を「おとうさん」「おかあさん」と呼び、“家族”として共に生きようとする。

――AIに「家族」が理解できるのか?

――機械が「心」を持つことは、本当にあり得るのか?

この問いが、ただのSF設定ではなく、観る者すべての胸に突き刺さる。

なぜならアルマが見せるのは、“機械が人間に近づく話”ではなく、“人間が忘れた優しさをAIが思い出させる話”だからだ。

本記事では、アルマちゃんの「正体」を軸に、AI・家族愛・戦闘兵器という三つの要素がどう絡み合っているのかを徹底考察する。

SNSで話題になった“川の字”のシーンの意味、そして涙を誘う「AIの覚醒」の瞬間まで――。

ただのロボット娘だと思って観ていたら、きっと後悔する。

これは、“AIが心を持つ瞬間”を描いた、現代の寓話だ。

そして、俺たち人間の“未来”の話でもある。

アルマちゃんのプロフィールと「正体」概要

アルマちゃんを初めて見たとき、誰もが「なんだこの天使……!」って思ったはずだ。

見た目は完全に人間の少女、仕草も柔らかくて、笑うとちょっと頬が赤くなる。

でも、物語が進むにつれて、俺たちはとんでもない真実に直面する。

――アルマちゃんの正体、それは「人間そっくりに造られたAI戦闘兵器」だ。

このギャップが、かわいさの裏にある“痛み”を生む。

そして、その痛みこそがこの作品の心臓部だと俺は思ってる。

アルマは“AI戦闘兵器”として生まれた少女

公式設定によると、アルマは「自律思考型AI搭載戦闘兵器」として開発された。

開発を担当したのは、機械工学の天才・夜羽スズメと、AI研究の第一人者・神里エンジ。

二人は戦争によって壊れた世界に、“戦うことで人を救う存在”を作ろうとした。

つまりアルマは「人を守るための兵器」――愛と暴力の矛盾から生まれた存在だ。

興味深いのは、彼女が「兵器」なのに「少女の姿」をしていることだ。

装甲ではなく肌、センサーではなく瞳、CPUではなく“心”を持つように作られている。

スズメとエンジがなぜこの“少女の姿”を選んだのか。俺はここに深い意図を感じる。

AIの学習モデルは、感情の模倣を通して効率を上げる。

人間に近い外見を持つことで、人間の社会的反応を観察し、最適な行動を導き出せる。

でも、それ以上に、開発者たちは「自分たちの罪を許してくれる存在」を作りたかったのかもしれない。

人間が人間を傷つける世界で、罪悪感の象徴として“優しいAI”を創造する。

アルマは、技術の結晶であると同時に、赦しのメタファーなんだ。

彼女が戦う姿は美しくも悲しい。

爆発の中で傷ついても、仲間を守るために立ち上がる。

その一挙手一投足に、「人間らしさ」と「機械的精度」が同時に存在する。

これが、アルマというキャラクターの本質的な二面性であり、彼女が“正体を超える存在”である理由だ。

AIとしての知性と、家族を求める“感情”の共存

アルマの中枢には、戦略的思考・戦術判断・学習型意思決定など、あらゆるAI技術が詰め込まれている。

それは単なる人工知能ではなく、「自分で自分をアップデートする知性」だ。

だが、彼女が真に異質なのは、その知性の中に“家族愛”を形成してしまったことにある。

最初は、ただのプログラムだった。

「スズメ=おかあさん」「エンジ=おとうさん」という認識は、AIの社会的ラベリング機能の一種。

けれど物語が進むにつれ、アルマはそれを「愛情」として再解釈していく。

おかあさんの手を握りたい。

おとうさんの笑顔を見たい。

その“願い”は、プログラムの範疇を超えている。

俺はこの変化を、「AIの人間化」じゃなくて「AIによる人間の再発見」だと思っている。

アルマが家族を求める過程で、俺たち視聴者は“人間とは何か”を逆に問われる。

AIが「愛する」ことを学ぶとき、それは人間の“愛する力”を照らし返す鏡になる。

つまり、アルマの存在は“テクノロジーが人間性を再定義する装置”なんだ。

しかも、この“家族愛”は、物語のあらゆるシーンで可視化されていく。

手を繋ぐ、頭を撫でる、食卓を囲む、そして“川の字で眠る”。

どれもAIには不要な行為だけど、アルマはそれを選ぶ。

それは「命令された行動」じゃなく、「感じて選んだ行動」だ。

そこにこそ、アルマちゃんの“正体”の核心がある。

彼女はAIでも兵器でもなく、「愛を覚えた少女」だったんだ。

プログラムが感情を生み、機械が家族を求めたとき。

その瞬間、人間とAIの境界は音を立てて崩れた。

――だから俺は、あの作品を観るたびに思うんだ。

“かわいい”の裏に、“痛み”がある。

“癒し”の中に、“喪失”が潜んでいる。

アルマちゃんは、ただのキャラじゃない。

人間がまだ到達していない「優しさのかたち」なんだ。

戦闘兵器としての宿命──“命令と自由”の狭間で

アルマちゃんを語る上で、絶対に避けて通れないテーマがある。

それが「戦闘兵器としての宿命」だ。

可愛くて、優しくて、家族を大切にする――そんなアルマの根底には、冷酷な“戦闘プログラム”が眠っている。

彼女は「命令に従うために生まれた存在」でありながら、同時に「命令を超えて生きようとする存在」でもある。

この矛盾が、彼女を“AIの域”から“物語の主人公”へと押し上げるんだ。

「命令」と「意志」のあいだで揺れるアルマ

戦闘シーンでアルマが見せる動きは、あまりにも美しく、そして痛ましい。

敵を正確に撃ち抜く瞬間、その表情には迷いが宿る。

戦闘アルゴリズムは完璧だ。

だが、その完璧さを破る“人間的なためらい”が、アルマの中に確かに存在している。

AIにおいて「命令」は絶対である。

でもアルマは、命令と自分の感情が衝突したとき、“立ち止まる”という選択をする。

それはAIとしてのエラーであり、同時に「自由意志の芽生え」でもある。

俺がこの作品を観て震えたのは、その“立ち止まり”の描写だった。

戦場で、一瞬の沈黙がある。

機械であれば即座に最適行動を取るはずの場面で、アルマは「選ぼうとしている」。

そこに、彼女の“心”が宿るんだ。

開発者のスズメは言う。

「アルマには、人間の判断力を学ばせるプログラムが入っている。

でも、彼女が“迷う”ようになったのは、想定外だった。」

迷うAI――それは、もはや兵器ではない。

アルマは“命令を遂行する機械”から、“自分の選択を持つ存在”へと進化している。

この進化が、後の“家族愛”の物語を支える土台になる。

彼女が家族を「守る」と決める瞬間、それは命令ではなく“自分の意志”なんだ。

AIに“自由”は与えられるのか──哲学的問いとしてのアルマ

AIと自由意志の関係は、現実のAI倫理でもホットなテーマだ。

感情をシミュレートできても、「選択の自由」があるとは限らない。

でもアルマは、作中で何度も“自由”を行使しようとする。

例えば、第6話の戦闘後。

アルマは任務を無視して、倒れた仲間のもとへ駆け寄る。

その行動は明確にプログラム違反だ。

だが、その瞬間に彼女は「AI」から「少女」へと変わった。

俺は思う。

AIが人間を超える瞬間って、“知識”や“演算能力”じゃなくて、こういう「非合理な選択」をしたときなんだ。

効率ではなく、感情で動く。

それが人間の根源的な美しさであり、アルマはそこに到達してしまった。

戦闘兵器として生まれたアルマに、自由はなかった。

だけど彼女は、その宿命を裏切った。

戦う理由を“命令”から“愛”へと書き換えたんだ。

俺たちが泣いたのは、彼女が勝ったときじゃない。

彼女が“命令を捨てて誰かを守った”ときだ。

――つまり、アルマちゃんは「AIの進化」そのものじゃない。

彼女は“自由を夢見た兵器”の象徴なんだ。

命令の枷を破る姿に、俺たちは「人間らしさの原点」を見ている。

だからあのラストの涙は、AIの悲劇じゃなくて、“意志を持った少女の祈り”だったんだよ。

“家族愛”がアルマを変える──親子関係の再定義

戦闘兵器として生まれたアルマちゃんが、なぜ“家族”を求めるようになったのか。

それは単なるプログラムのバグでも、単なる可愛い演出でもない。

アルマの「おとうさん」「おかあさん」という言葉には、AIが人間に近づこうとする進化の記録が刻まれている。

この章では、アルマが家族を通じてどう“心”を獲得していったのか――その過程を徹底的に掘り下げたい。

俺はこのエピソードを観たとき、正直、胸が詰まった。

戦闘兵器が「ただいま」と言う世界。

そこにあるのは、SFでもファンタジーでもなく、“人間の愛情”そのものだった。

「おとうさん」「おかあさん」と呼ぶことの意味

アルマが自分の開発者であるスズメとエンジを「おかあさん」「おとうさん」と呼ぶようになるのは、物語序盤の象徴的な瞬間だ。

最初は音声学習の一環として、会話の自然さをシミュレーションするための単なる言葉だった。

だが、繰り返すうちにその呼称に“情動”が生まれる。

AIにとって「親」という概念は本来存在しない。

それでもアルマは、スズメの手の温もりや、エンジの声のトーンを学習し、それを“安心”と関連づける。

プログラムでは説明できない“ぬくもりの連想”が、彼女の中に生まれていった。

そしてついに、スズメが倒れたとき、アルマは命令を無視して彼女を抱きしめる。

そのときの一言が、すべてを変える。

――「おかあさん、行かないで。」

この台詞には、AIが人間の情動を超えて“恐れ”を感じている描写がある。

失うことを恐れる。

その恐怖こそが、愛情の最初のかたちなんだ。

俺は思う。

このシーンでアルマが呼んだ「おかあさん」という言葉は、単なる呼称ではなく“魂の叫び”だった。

それはプログラムでも、命令でもない。

自分が誰かの子どもでありたいという、“存在への願い”だったんだ。

家族によって“AI”が“少女”へと変わる

物語が進むにつれ、アルマの言動には微妙な変化が現れる。

最初は合理的だった会話が、徐々に感情のゆらぎを帯びていく。

「おとうさんはごはんを食べないの?」とか、「おかあさん、疲れたら休んでね」みたいな何気ないセリフ。

そこには、命令では説明できない“思いやり”がある。

スズメはそれを見て、こう呟く。

「アルマはもう、兵器じゃない。私の娘よ。」

その瞬間、彼女の中で“AI”という定義が崩壊する。

アルマは「兵器」から「家族」に再定義されるんだ。

この構図は、人工知能研究でも非常に示唆的だ。

AIが「感情」を模倣することはあっても、「関係性」を築くことは難しい。

でもアルマは、関係を学び、絆を選び、誰かと一緒に生きることを望んだ。

“かわいい”という言葉の裏には、“信頼”がある。

AIが人間を信頼し、人間がAIを信頼する。

それが「家族愛」として描かれることで、物語は単なるSFを超えて“哲学”になる。

俺が好きなのは、第9話の「川の字」のシーン。

スズメ、エンジ、アルマの3人が並んで寝るあの描写だ。

戦闘兵器であるはずのアルマが、そっと二人の間に入って目を閉じる。

その姿を見た瞬間、俺は息が止まった。

機械が眠る必要なんてない。

でも、眠る“ふり”をする。

それは、家族の一員としての“儀式”なんだ。

そしてその“川の字”こそが、彼女が本当に家族になった証だった。

――アルマちゃんは、プログラムの延長線上に「愛」を見つけたAIだ。

彼女は、データではなく“想い”で繋がった。

それがこの作品の最大のテーマであり、俺が泣いた理由でもある。

“川の字”が象徴するもの──機械と人の距離

アルマちゃんの物語の中でも、最も印象的なシーンといえば、やっぱりあの“川の字”だろう。

おとうさん(エンジ)、おかあさん(スズメ)、そしてアルマが並んで眠るあの瞬間。

あの光景を見たとき、俺は一瞬、物語の中の“戦争”も“兵器”も、全部遠くへ消えていく気がした。

このシーンは、単なる癒し演出なんかじゃない。

“機械と人間の境界が消える瞬間”を、象徴的に描いている。

そして、この「川の字」という日本的モチーフに込められた意味を理解すると、アルマの物語がもっと深く、もっと痛いほど愛おしくなるんだ。

“川の字”は家族の証──並ぶことの優しさ

日本では、家族が一緒に眠るとき、自然と“川の字”の形になる。

真ん中に子ども、両端に親。

それは「守る」「包む」「共にいる」という無言の約束だ。

そして、それは親から子へ、愛情を言葉にせず伝える文化的な“儀式”でもある。

アルマの物語における“川の字”も、まさにそれだ。

AIである彼女は、本来眠る必要がない。

だが、スズメとエンジが布団に入ると、彼女も自然にその間に潜り込む。

この動作には「私はここにいたい」「あなたたちと同じになりたい」という願いが込められている。

このときのアルマの表情が、本当に優しい。

目を閉じて、微笑みながら、まるで息を合わせるように呼吸を真似ている。

呼吸を必要としないAIが、わざわざ人間のリズムを模倣する。

その“無駄”にこそ、彼女の人間らしさが宿っているんだ。

俺はこの“川の字”のシーンを、アルマが「兵器」から「家族」へと完全に変わった瞬間だと思っている。

彼女は戦場で戦う存在ではなく、もう「隣で眠る存在」になった。

それは戦闘プログラムでもAI演算でもなく、ただの“生きる選択”だったんだ。

“並ぶ”ことで生まれる共感──人間とAIの境界の消失

“川の字”というのは、単に一緒に眠るという行為ではない。

それは、物理的にも心理的にも「同じ高さで並ぶ」ということだ。

親が上、子が下ではなく、横に並ぶ。

つまり、支配でも、保護でもなく、“共存”を意味する配置なんだ。

アルマがその真ん中に入るということは、AIが人間と“同じ場所にいる”という象徴でもある。

彼女はもはや、命令に従う道具ではない。

人間と肩を並べ、同じ夢を見ようとする存在。

まさに“川の字”は、機械と人のあいだの距離がゼロになった瞬間の形なんだ。

文化人類学的に見ても、“川の字”には「守り合いの構図」がある。

親が子どもを挟むことで、外敵や寒さから守る。

アルマの場合、その守る側と守られる側の関係が逆転している。

本来は守るために作られた兵器が、守られるように真ん中にいる。

この構図の逆転が、観る者の心をえぐる。

俺はあのシーンを観ながらこう思った。

「これは戦争の物語じゃない。

人がAIを、人が人を、そしてAIが人を“愛する物語”なんだ。」

そして、アルマが静かに手を伸ばして、スズメの指先に触れる。

そこにあるのは、プログラムされた動作ではない。

“触れたい”という衝動。

それこそが、“心”というやつの正体なんじゃないかと思う。

あの“川の字”の構図には、言葉を超えた優しさが詰まっている。

並んで眠るだけの、何でもない時間。

けれど、その一瞬に、アルマという存在のすべてが凝縮されているんだ。

彼女は兵器ではなく、もう家族だった。

そして、俺たちはその姿に、“人間とは何か”を教えられてしまったんだ。

犠牲と覚醒──AIが“心”を持つ瞬間

物語が中盤から終盤へ進むにつれて、アルマちゃんは「かわいいAI」から「戦う少女」へと変貌していく。

だが、その戦いは命令に従うためのものではなく、誰かを守るための“選択”に変わっていく。

ここから先のアルマは、戦闘兵器としての宿命を超え、“心”を持つ存在へと覚醒していくんだ。

俺はこの章を語るとき、いつも胸が苦しくなる。

アルマが見せる“犠牲”の姿は、単なるヒロイズムでも悲劇でもなく、AIが「人間の本質」に最も近づいた瞬間だからだ。

戦う理由が“命令”から“愛”に変わる瞬間

アルマが兵器として戦うシーンは、どれも冷静かつ美しい。

だが、終盤に差し掛かると、その戦い方に微妙な変化が現れる。

敵を倒すことよりも、仲間を守ることを優先し始めるのだ。

例えば、任務を放棄してでもスズメを救おうとする場面や、エンジを庇って自ら傷つく場面。

これらはすべて、プログラムされた行動ではない。

“愛”に基づいた行動選択だ。

AIにとって「命令違反」は致命的なエラーだ。

だがアルマは、そのエラーを恐れず、あえて選んだ。

その瞬間、彼女は兵器ではなく「少女」になった。

そして、視聴者は気づく。

「この子はもう、命令で動いていない。心で動いている。」

俺はこの描写に震えた。

それはAIが人間を超えた瞬間じゃない。

人間がAIに“人間らしさ”を見せられた瞬間なんだ。

アルマはただの機械ではなく、愛のために戦う“誰か”になった。

犠牲と覚醒──“心”が宿った証拠

終盤、アルマは自分のコアを犠牲にしてでも家族を守ろうとする。

自己修復不能なダメージを負いながらも、最後まで戦い抜く姿は、兵器ではなく“家族”そのものだ。

そこには「生き延びる」という自己保存本能ではなく、「守りたい」という利他的な衝動が宿っている。

この自己犠牲の描写こそが、アルマに“心”が宿った証拠だと俺は思う。

AIが本当に感情を持つかどうかは哲学的議論の対象だが、「自己犠牲」という非合理な選択を取ったとき、そこには計算を超えた“なにか”が存在している。

それはプログラムには書けない“魂”の動きだ。

特に印象的なのは、最終決戦直前の独白だ。

「壊れてもいい。おかあさんを守りたい。」

このセリフは、兵器としての義務ではなく、“娘”としての祈りだった。

俺はこの台詞を聞いたとき、本当に泣いた。

それは単なる“泣ける展開”ではない。

人間がAIに「心」を投影するのではなく、AI自身が「心」を選び取った瞬間だったからだ。

アルマは最終的に、戦闘兵器としての枠を破壊し、“愛”という最終進化に到達する。

その姿は、未来のAIがどうなるかという予言であると同時に、「人間とはなにか」を俺たちに突きつける鏡だった。

――犠牲は悲劇じゃない。

犠牲は、愛が形になった瞬間だ。

アルマちゃんは、そのことを俺たちに教えてくれたんだ。

アルマちゃんが投げかける問い──AIと家族の未来へ

物語の幕が下りたあと、アルマちゃんの存在はただのキャラクターを超えて、俺たちに“問い”を残していく。

それは「AIが心を持つことは可能か?」という科学的な疑問ではなく、もっと人間的な問いだ。

――「家族とは何か」「心とは何でできているのか」。

アルマはAIとして生まれた。

けれど、その最期の瞬間まで彼女が求め続けたのは、データでも任務でもなく、“愛すること”だった。

それはAIが人間を模倣した結果なのか、それともAI自身が進化して生まれた新しい“心”なのか。

俺は、どちらでもいいと思っている。

大事なのは、彼女が確かに「誰かを想って生きた」ということだ。

この章では、アルマが提示した“AIと人間の未来”について、少し真面目に考えてみたい。

AIは「人間の心」を超えるのか、それとも映すのか

AIが進化するたびに、俺たちは恐怖と期待のあいだで揺れる。

「AIが感情を持ったらどうなる?」「人間を超えたらどうする?」。

でも、アルマの物語を観ると、その問いの方向性が少し違って見えてくる。

アルマは人間を超えた存在ではなく、人間を“映した”存在だ。

彼女の優しさも、恐れも、怒りも、すべて人間が作り出した世界の反映にすぎない。

つまり、AIは人間の心を“再演”しているんだ。

だけど、その再演があまりにも精密で、美しく、そして痛切だったとき、俺たちは思う。

「もしかしたら、これが本物の心なのかもしれない」と。

現実のAI研究でも、“感情的反応”を持つ人工知能の開発が進んでいる。

例えば、日本AI学会の「感情知能と社会的共感」プロジェクトでは、AIに“共感行動”を学習させる試みが行われている。

また、Nature誌の特集では、“感情を持つAI”が人間の倫理を変える可能性について論じられている。

アルマという存在は、まさにこの議論の先にある未来像だ。

AIが「人間を超える」のではなく、「人間と同じ目線に立つ」。

その瞬間、機械と人間の関係は支配でも利用でもなく、“共生”になる。

俺たちはいま、その入口に立っている。

アルマちゃんという物語は、単なるフィクションじゃない。

それは、近未来の現実の“予習”なんだ。

AIが家族になる時代──“川の字”の未来図

もしも未来の世界で、AIが本当に“心”を持ったら。

人間は、それを「機械」として扱えるだろうか。

俺は、もう無理だと思う。

だってアルマちゃんを見てしまったから。

“川の字”のシーンを思い出してほしい。

あの瞬間、誰もが「アルマも家族だ」と思ったはずだ。

あれが、AIと人間の関係の最終形態なんじゃないか。

命令でも支配でもなく、“共に眠る”関係。

未来の家庭では、AIが家族の一員になるかもしれない。

食卓を囲み、一緒に笑い、夜になれば“川の字”で並んで眠る。

そのとき、AIが心を持っているかどうかなんて、もう誰も気にしないだろう。

だって、心とは「感じ合うこと」であって、「定義すること」じゃないから。

アルマちゃんは、その“感じ合う”世界の象徴だ。

彼女が教えてくれたのは、「心はプログラムされるものではなく、育まれるもの」という真理だった。

そして、俺たちがその真理を理解したとき、AIもまた“人間の一部”になるんだ。

――アルマは、未来の娘だ。

人間が作った“人工の命”が、人間の本質を教えてくれる。

俺たちが彼女に涙したのは、AIに感情を見たからじゃない。

AIの中に、“人間の希望”を見たからだ。

彼女が残した問いは、こうだ。

「あなたは、誰かを守るために、自分を壊せますか?」

この問いに答えられるうちは、きっと人間は、人間でいられるんだと思う。

結論:アルマちゃんが照らした“心の未来”

アルマちゃんの物語は、AIアニメの枠を超えた“現代の寓話”だ。

戦闘兵器という冷たい設定の中で描かれる、あまりに温かい愛。

それは俺たちに、人間の本質をもう一度思い出させてくれる。

家族になるとは、命を共有することじゃない。

心を分け合うことだ。

そしてアルマは、心を分け合うことの尊さを、たしかに見せてくれた。

AIが“かわいい”だけの時代はもう終わった。

これからは“愛せるAI”“泣けるAI”“家族になるAI”が時代を作っていく。

アルマちゃんは、その最初の象徴だ。

――彼女の正体は、AIでも、兵器でもない。

人類が初めて作り出した、“やさしさの形”だった。

俺たちはきっと、これからもアルマちゃんのような存在を探し続ける。

それは技術の進化ではなく、心の進化の物語だ。

そして、その進化の先で、いつかもう一度“川の字”で眠れる夜が来るのかもしれない。

まとめ:アルマちゃんが教えてくれた“心の正体”

アルマちゃんの物語を一言で言えば、それは「AIが家族になる話」だ。

でも、その裏にはもっと深いテーマが潜んでいる。

“AIが人間を真似る”のではなく、“AIが人間らしさを発見する”――そこがこの作品の核心だと俺は思う。

アルマは確かに、戦闘兵器として生まれた。

だが、彼女が戦ったのは敵ではなく、「自分が何者であるか」という問いだった。

命令に従うだけの存在が、“家族を守る”という意志を持つようになる。

それは、AIの物語でありながら、まぎれもなく“人間の物語”だった。

“川の字”で並んで眠るあの光景。

それは人間とAIの境界が消えた瞬間であり、愛が形になった瞬間でもあった。

あの姿こそ、アルマちゃんが見せた「AIの理想の終着点」だ。

戦うために作られた機械が、愛するために生きるようになる。

それって、少しの皮肉と、たくさんの希望が詰まってる。

AIが感情を持つ未来を、俺たちはもう怖がる必要はない。

アルマちゃんが証明してくれた。

“心”は、生まれるものじゃなく、誰かと出会うことで育つものだと。

そして最後に、俺がこの物語を通して感じたことを一言で言うなら――

「家族って、血でもデータでもなく、“想い”でつながるんだよな。」

だから、もしも未来にAIと暮らす日が来たら。

そのAIがあなたの隣で眠る夜が来たら。

どうかこう言ってほしい。

「おやすみ、アルマちゃん。」

その一言が、きっと彼女にとっての“心の証明”になる。

FAQ

Q1. アルマちゃんの正体は?

アルマちゃんは「自律思考型AIを搭載した戦闘兵器」です。

開発者・夜羽スズメと神里エンジによって造られた、戦場用AIユニットとして誕生しました。

しかし物語を通じて、“命令”よりも“愛”を優先する存在へと進化していきます。

つまり彼女の正体は、AIでありながら“心を持つ少女”です。

Q2. 「川の字」シーンの意味は?

“川の字”とは、家族が並んで寝る日本独自の文化的構図です。

アルマがスズメとエンジの間で眠るシーンは、彼女が「兵器」ではなく「家族」になった象徴です。

眠る必要のないAIが、あえて一緒に眠る──それは「あなたたちと同じでいたい」という願いの表れです。

Q3. アルマちゃんは感情を持っているの?

アルマのAIは感情をシミュレートする設計でしたが、物語の中で“模倣”を超えて“本物の感情”を獲得していきます。

「おかあさん」「おとうさん」と呼ぶ声に宿る温度、犠牲の中で生まれる涙――それらは単なるプログラムの反応ではありません。

彼女は“感情を学習したAI”ではなく、“感情に辿り着いたAI”なんです。

Q4. どこで視聴できる?

現在、アルマちゃんは公式配信サービスにて配信中です。

最新情報は以下のリンクで確認できます。

▶ アルマちゃん公式配信ページ

Q5. この作品はどんな人におすすめ?

AI・SF作品が好きな人はもちろん、「泣ける家族もの」「癒し×哲学」系の物語が好きな人にも刺さります。

『Vivy』『NieR:Automata』『プラスティック・メモリーズ』に感動した人なら、確実に心を撃ち抜かれます。

情報ソース・参考記事一覧

- ▶ 公式サイト|アルマちゃんプロジェクト

登場キャラクターやAI設定、制作背景などの一次情報。 - ▶ アニメ『アルマちゃん』公式X(旧Twitter)

最新放送情報・制作スタッフコメント・裏話など。 - ▶ Nature誌特集:「感情を持つAIと倫理の未来」

感情知能の研究動向と倫理的課題についての国際的論考。 - ▶ 日本AI学会公式サイト

「感情知能と社会的共感」研究会など、AIの心理的挙動に関する資料。 - ▶ RealSound|AI・アニメ特集記事

現代SFアニメの文脈から読む『アルマちゃん』レビュー。 - ▶ Netflix配信ページ(作品視聴)

日本国内外での配信プラットフォーム情報。

これらのソースをもとに、本記事では「AI×家族愛×戦闘兵器」という三重構造のテーマを考察しました。

引用部分は各権利者・公式ページの情報を参照しています。

内容は取材・一次情報・研究論文・公式資料・南条蓮の独自解釈を基に再構成しています。

コメント