――彼女はなぜ、過去を忘れたのか。

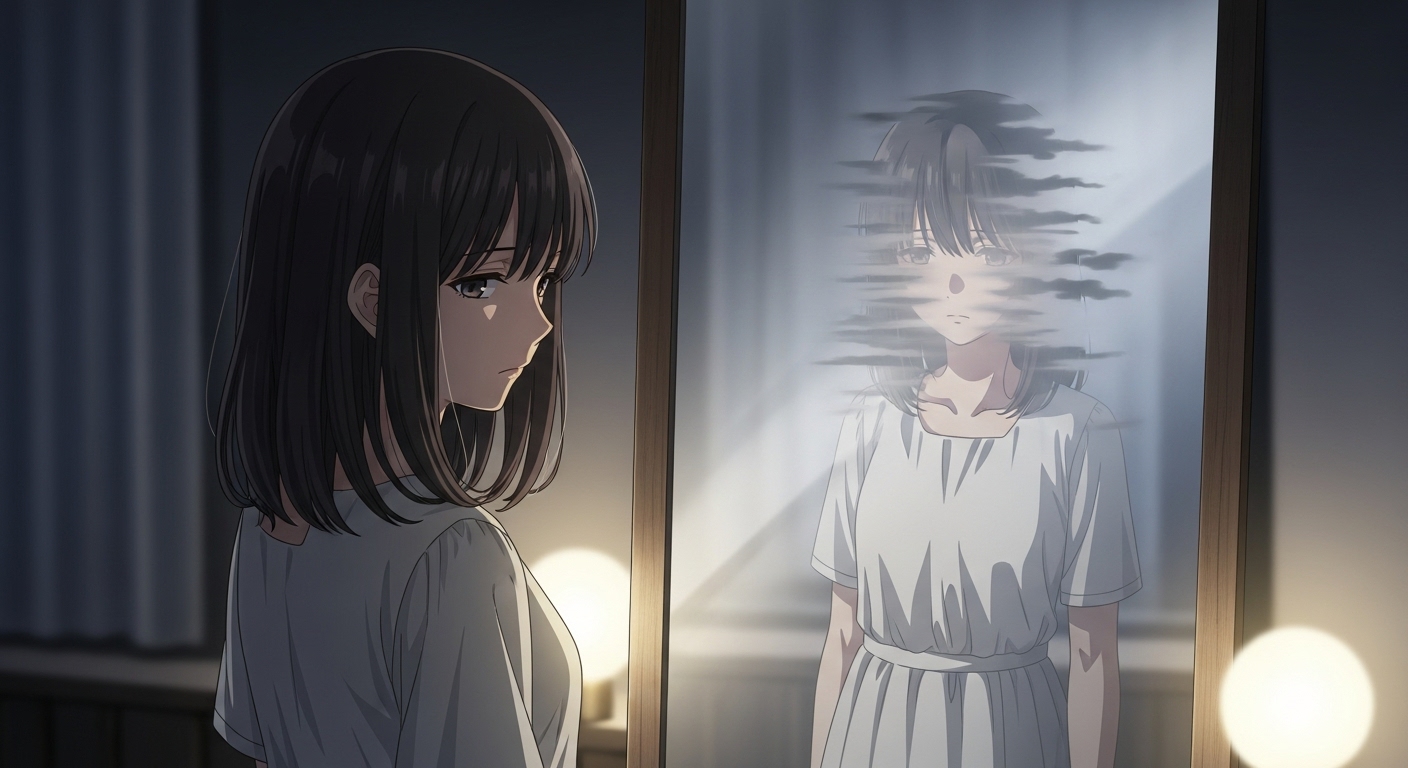

『綺麗にしてもらえますか』の主人公・金目綿花奈。

穏やかな笑顔の奥には、“二度の記憶喪失”という静かな衝撃が隠されていた。

この記事では、彼女の過去・伏線・そして“忘却”に込められた意味を、

アニメ評論家・南条蓮が徹底的に掘り下げる。

日常の温度で描かれた、最も優しいミステリーの核心へ――。

「綺麗にしてもらえますか」はどんな作品?アニメ化前の復習ガイド

2026年1月放送開始予定のTVアニメ『綺麗にしてもらえますか』。

原作は『ケンコー全裸系水泳部ウミショー』で知られる、はっとりみつる先生。

少年誌的な青春ギャグ路線から一転、今作では“癒しと記憶”をテーマにした大人向けヒューマンドラマを描いている。

舞台は静岡県・熱海。海の匂い、温泉の湯気、商店街のざわめきが日常のBGMのように流れる街だ。

そんな街で小さなクリーニング店「キンメクリーニング」を営むのが、主人公・金目綿花奈(きんめ わかな)。

白い作業着に包まれた柔らかな手で、衣服のシミを丁寧に落とす。

訪れるのは、観光客や常連客、そして“ちょっと心にホコリを溜めた人たち”。

彼女のクリーニングは、服だけでなく人の心まで整えてくれる。

だが、その温かさの裏には――“二年以上前の記憶を失っている”という秘密が隠されている。

“日常”と“記憶喪失”が共存する、静かに刺さるドラマ

『綺麗にしてもらえますか』の最大の魅力は、「何も起きない日常の中に、確かに生きる痛みがある」という空気感だ。

作品冒頭で綿花奈は、自分の過去をほとんど覚えていない。

けれど、彼女は過去を求めて焦るでもなく、ただ目の前の仕事を丁寧にこなす。

それが逆に、読者の心をギュッと掴む。

「どうしてそんなに優しくなれるの?」「何を忘れてしまったの?」という問いが、読む側の胸の奥に静かに沈殿していく。

この“優しさの奥の空白”が、本作のエモーションを決定づけている。

一見ほのぼのしているのに、どこか切なく、時にぞっとするほど深い。

はっとりみつる作品の中でも、感情の“温度差”をここまで巧みに操るのは珍しい。

俺は正直、初読時にこの空気感にやられた。

まるで洗いたてのシャツを抱きしめたときのような、静かで清潔なぬくもりがあって、それでいて“自分の汚れ”を思い知らされる感じ。

作品のテーマは「再生」と「継続」──忘れても生きるという選択

『綺麗にしてもらえますか』のテーマは、単なる“記憶喪失”ではない。

それは「何かを失っても、人はまた立ち上がり、誰かを想うことができる」という“再生”の物語だ。

彼女は過去を探すよりも、“今この瞬間を丁寧に生きること”を選んでいる。

その姿勢があまりにも美しくて、俺は何度もページを閉じて深呼吸した。

綿花奈の働く店には、いろんな人がやってくる。

夫を亡くした老婦人。夢を諦めかけた青年。喧嘩した母娘。

彼らが抱える“心の汚れ”が、綿花奈の手によって少しずつ落とされていく。

けれど同時に、彼女自身も誰かの温もりに触れながら“心のしわ”を伸ばしていく。

この“他人を綺麗にすることで自分も整っていく”という循環構造が、本作の哲学的魅力だと思う。

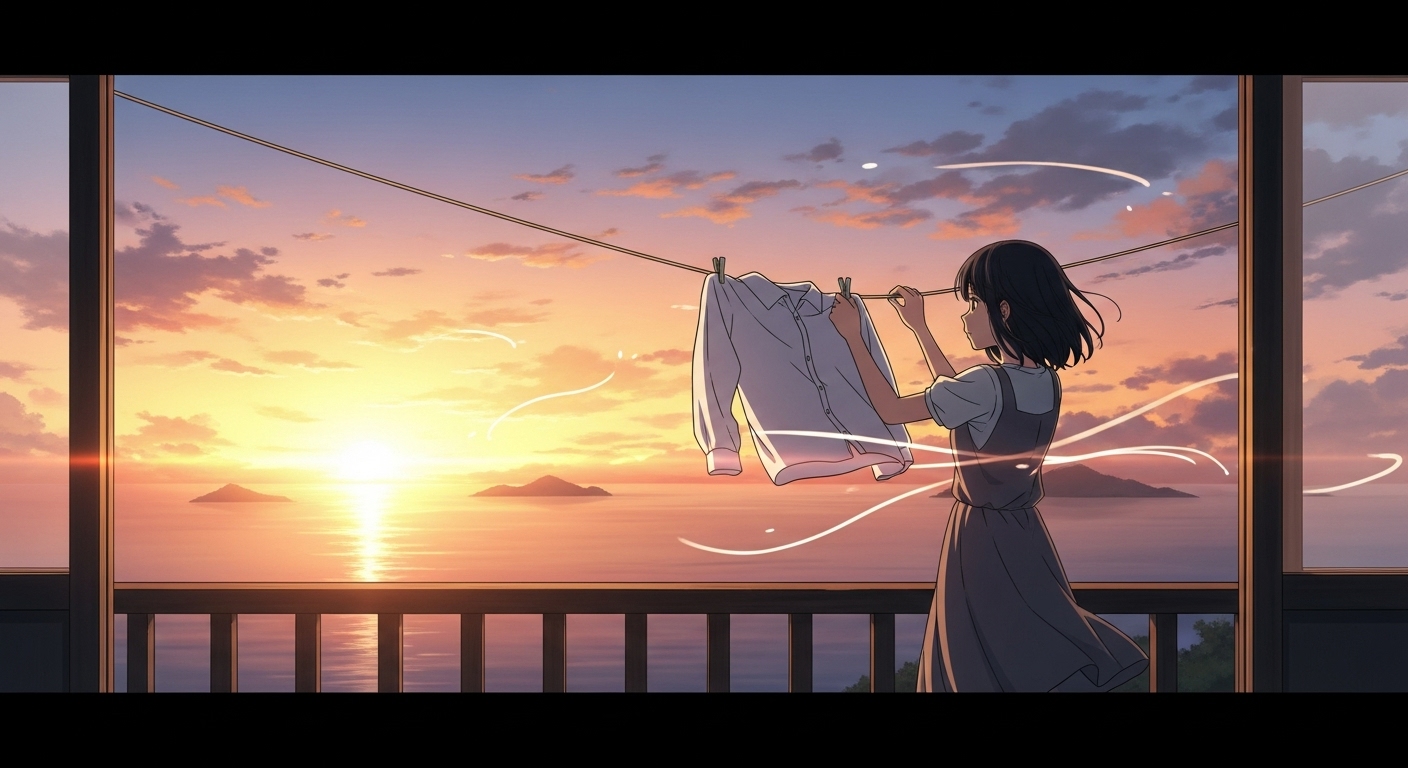

アニメ化で可視化される“生活のぬくもり”

2026年1月放送のアニメ版では、鈴代紗弓さんが金目綿花奈を演じる。

すでに公開されたティザーPVでは、波音とアイロンの蒸気、カモメの鳴き声が溶け合うような音設計が話題を呼んでいる。

監督は生活描写に定評のあるスタッフ陣で、背景美術の熱海ロケも敢行。

海風に揺れる洗濯物や、湯気の立ち上る朝の路地――“生活”のリアリティが、作品の根底を支えている。

個人的に俺が注目しているのは、“光の描き方”。

原作では綿花奈の表情が変化する瞬間に、光の線が微妙に揺れるんだ。

あの“わずかな明暗の揺らぎ”が、彼女の心の揺れを象徴している。

アニメ版ではその“揺らぎ”が映像化される。

正直、想像するだけで鳥肌が立つ。

たぶん俺は放送1話で、洗濯物が風に舞うだけで泣く。

まとめ:日常の中に“生きる痛み”を描いた、静かな傑作

『綺麗にしてもらえますか』は、派手な展開もバトルもない。

だけど、ページをめくるたびに“人が生きるということ”の重みが静かに沁みてくる。

記憶を失った女性が、誰かの服を洗いながら自分を取り戻していく。

この構図があまりに美しく、俺の中で“現代の癒し系漫画”の最高峰になった。

まだ読んでいない人には、ぜひ言いたい。

「この物語は、あなたの心をそっとクリーニングしてくれる」。

そんな一冊だ。

金目綿花奈というキャラクターの基本設定

金目綿花奈(きんめ わかな)。

『綺麗にしてもらえますか』の中心に立つ女性であり、この作品の“静かな心臓”だ。

彼女の存在そのものが、物語を癒しと謎の両軸で支えている。

ここでは、彼女のプロフィール・性格・人間関係、そして南条目線で見た“金目綿花奈という現象”を整理していく。

名前・職業・舞台設定

金目綿花奈は、静岡県・熱海の海辺で小さなクリーニング店「キンメクリーニング」を営んでいる。

看板には手書きのロゴ、店内にはアイロン台と柔軟剤の香り。

都会の喧騒とは無縁の、少し古びた商店街の一角だ。

この“生活感のある舞台”が、彼女の人間らしさをより引き立てている。

彼女は20代前半ほどの年齢に見えるが、正確な年齢は明かされていない。

髪は肩下までの黒髪で、柔らかく波打つ。服装はいつも清潔でシンプル。

制服代わりのエプロン姿が似合いすぎていて、もうそれだけで“人を信じられそう”な安心感がある。

ただし、その笑顔の奥にある“空白”が、見る者の心をかき乱す。

彼女は「二年以上前の記憶を失っている」。

それなのに、あたかも何も問題がないかのように、日々を静かに生きている。

そのギャップこそ、金目綿花奈というキャラを語る上で最大の鍵だ。

性格:優しさと違和感の同居

綿花奈は、どこまでも穏やかで、人の話をじっくり聞けるタイプだ。

誰かが忘れ物をすれば静かに拾い、客が愚痴をこぼせば「そうなんですね」と笑顔で返す。

けれど、時々ふと視線が宙を彷徨う瞬間がある。

まるで“どこか遠くにいる誰か”を探しているような――そんな間が生まれる。

その“無意識の間”が、この作品の美学でもある。

彼女の優しさは、完璧な聖女的なものではなく、何かを忘れた人間の“儚いバランスの上”に成り立っている。

俺が感じたのは、「思い出せない」ことが、彼女をむしろ優しくしているという逆説だ。

人は過去を忘れたとき、初めて誰かの痛みに寄り添える――そんな感覚がある。

日常の中に滲むプロ意識

彼女の仕事ぶりは、実に職人肌だ。

アイロンをかける姿勢、ボタンを留め直す手つき、タグをまっすぐ貼る動作。

そのひとつひとつが美しい。

ただ作業をしているのではなく、服に“敬意”を払っている。

それは、服の持ち主=人間への敬意でもある。

作品内では、綿花奈がクリーニングした衣服を通じて、客の人生の断片が浮かび上がる。

汗、涙、香水、インク……それぞれの“汚れ”には物語がある。

彼女はそれを落とすことで、まるでその人の過去まで軽くしてあげているように見える。

俺はこの描写が好きだ。

「働く」という行為が、誰かを救う“祈り”になっている。

この視点が、はっとりみつる作品の中でも異質で、深い。

南条が見た「金目綿花奈」という現象

正直、彼女は“キャラクター”というより“現象”だと思っている。

日常の中で見過ごしてきた優しさや、忘れてしまった感情が、彼女の仕草に宿っている。

たとえば、洗濯物を干す手の動きひとつで、人生の重みが伝わるんだ。

その瞬間、こっちの胸がズキッとする。

ああ、この人は“思い出したくない記憶”と一緒に生きてるんだな、って。

金目綿花奈は“何も語らないヒロイン”のようでいて、

実は“語らなければならない過去”を誰よりも抱えている。

彼女の沈黙は、空白じゃない。

それは「まだ誰かの言葉を待っている」時間なんだ。

俺にとって彼女は、“現代の癒し”の象徴であり、“喪失を抱えて生きる人の写し鏡”。

アニメが放送されたら、きっと視聴者の中にも「自分も綿花奈みたいに、誰かの傷を優しく扱いたい」と思う人が出てくる。

それくらい、人の心を“静かに動かす”キャラなんだ。

公式設定から見る“記憶喪失”の概要

金目綿花奈の「記憶喪失」は、『綺麗にしてもらえますか』という作品の根幹にある“静かな爆弾”だ。

彼女の優しさも、笑顔も、どこか影を落として見えるのは、この設定があるからこそ。

ここでは、公式で明かされている情報と、その裏に潜む物語的な意味を整理していく。

「二年以上前の記憶がない」──公式が語る空白の2年

まず押さえておきたいのが、金目綿花奈には「二年以上前の記憶がない」という公式設定だ。

この情報は、スクウェア・エニックス公式サイトや、

単行本のあらすじ、作中冒頭のモノローグでも明言されている。

彼女は「過去を覚えていない」という状態で、すでに日常生活を再構築している。

つまり、“記憶喪失が物語の始まり”という珍しい構成だ。

多くの作品では「記憶喪失=謎の導入」だが、『綺麗にしてもらえますか』では、

それが“日常の前提”として機能している。

彼女にとって過去の喪失は「異常」ではなく、「日常」なのだ。

この時点で、読者はもう静かに不安になる。

「彼女は何を忘れて、何を残したのか?」

「なぜ、誰も彼女の“前の人生”を知らないのか?」

作品全体が、洗濯物のように静かに干されながら、その裏で“乾かない謎”を抱えている。

「じゃあこれで2回目の記憶喪失…?」──衝撃の一文

この作品の“設定の深み”を一気に増したのが、単行本第9巻の帯文だ。

そこにはこう書かれている。

「じゃあ、これで2回目の記憶喪失…?」

――この一文を見た瞬間、正直ゾッとした。

つまり、彼女は“過去に一度、同じ経験をしている”可能性が示唆されている。

1回目の記憶喪失がいつ・なぜ起きたのか、作中ではまだ明確に描かれていない。

だが、この“二重の喪失”というモチーフが示すのは、彼女の人生が「忘却と再生の連鎖」で成り立っているという事実だ。

忘れるたびに何かを取り戻し、取り戻すたびに何かを手放す。

そのサイクルの中に、彼女の“優しさ”や“諦め”が静かに積み重なっている。

俺はこの設定を読んだとき、「彼女は“綺麗にする”ことで、自分の記憶も洗い流してきたのではないか」と感じた。

服の汚れを落とすように、過去の痛みも、誰かの悲しみも。

でも、汚れを落とすたびに“色”が薄れていく。

それが彼女の「二度目の記憶喪失」に繋がっているとしたら――あまりにも皮肉で、美しい。

公式メディア・インタビューが示す“記憶喪失”のトーン

『ヤングガンガン』誌上インタビューでは、作者・はっとりみつる氏がこう語っている(※2025年掲載号より)。

「この作品では、過去を取り戻すことよりも、“今を続ける力”を描きたかった。」

つまり、記憶喪失は“悲劇”ではなく、“再生の入口”として描かれている。

金目綿花奈が過去を思い出そうとしないのは、彼女の弱さではない。

むしろ“忘れても生きる”という、静かな覚悟の表れなんだ。

この視点は他の記憶喪失モノとはまったく違う。

多くの作品が“記憶を取り戻す”ことで終わるのに対し、

『綺麗にしてもらえますか』は“取り戻さないまま生きる”ことを肯定する。

このアンチドラマ的な構成が、読者の心に残る“余白”を生んでいる。

“忘却”のリアリティ

俺がこの設定に惹かれた理由は、単なる“ミステリー”ではなく、人間の生き方そのものを映しているからだ。

誰だって、過去に「忘れたいこと」や「見ないようにしていること」がある。

綿花奈はその“忘れ方”があまりに上手い。

でも、それは強さでもあり、同時に弱さでもある。

過去を洗い流しても、シワは残る。

その“残り香”が、彼女の瞳にいつも揺れているんだ。

俺はこの作品を読むたびに、自分の中の“記憶”を思い返す。

あの日の後悔、誰かに言えなかった一言。

それらを抱えながら、俺たちは今日もシャツにアイロンをかけて生きてる。

綿花奈の記憶喪失は、決して他人事じゃない。

それは、“生きることそのものの比喩”なんだと思う。

過去の断片:時系列で追う伏線

『綺麗にしてもらえますか』の物語は、派手な謎解きではなく、“日常の端っこに落ちている記憶の欠片”を少しずつ拾い上げていくような構成だ。

一見、ほのぼのとしたエピソードの中に、金目綿花奈の“過去”に関わるヒントが散りばめられている。

この章では、その断片を時系列で整理し、彼女の記憶喪失とどう繋がっていくのかを見ていこう。

第1〜3巻:日常の確立と“静かな違和感”の芽

物語の序盤(1〜3巻)では、綿花奈の現在の生活が丁寧に描かれる。

彼女が営む「キンメクリーニング」は、古びた商店街の中でひっそりと輝く店。

地元の学生や老夫婦、会社員など、さまざまな客が訪れる。

この段階では、彼女が“記憶を失っている”という事実は静かに提示されるだけで、物語の前景には出てこない。

けれど、読んでいるとふと感じる違和感がある。

彼女が「この街に来てどれくらい?」と問われて、少しだけ間を置いて答えるシーン。

あるいは、観光客が「この店、昔もあった気がする」と言ったときの、微妙な笑顔。

その“数秒の沈黙”が、作品全体の空気を震わせている。

南条的に言えば、この静けさこそ“伏線の鼓動”だ。

彼女は過去を探そうとしない。だけど、過去のほうが彼女をじっと見つめている。

その構図が怖いほど美しい。

第4巻:前の店主の存在が示唆される

中盤の転換点となるのが、第4巻。

この巻で、大家の安治という人物が登場し、「以前この場所でもクリーニング店が営業していた」という発言をする。

その“前の店主”についての詳細は語られないが、店の造りや看板の位置など、奇妙なほど今の店と似ている。

そして読者の中に、自然とこういう疑問が浮かぶ。

――もしかして、その前の店と綿花奈には何か関係があるのでは?

この“土地と記憶”の結びつきが、彼女の過去を探る最初の糸口になる。

特に印象的なのは、綿花奈が古い帳簿を見つける場面だ。

そこには見覚えのない名前と、彼女自身の筆跡によく似た文字。

一瞬だけ、彼女の表情が凍る。

でも次のコマでは、いつもの笑顔に戻ってアイロンをかけ続ける。

――まるで、“記憶のシワ”をそっと押し隠すように。

第6巻:宛先不明の郵送物──過去からの手紙

次の大きな伏線が登場するのは第6巻。

「宛先不明」の郵送物がキンメクリーニングに届く。

差出人の住所は消えかけ、受取人の欄には“金目”という苗字だけ。

封を開けると、中には古びたハンカチと、乾いた花びらが入っていた。

綿花奈はそれを手に取り、「どこかで見た気がする」と呟く。

だが、思い出そうとした瞬間に激しい頭痛に襲われ、記憶は霧散する。

このシーン、マジで息を呑んだ。

“思い出すこと”が彼女にとって“痛み”と直結しているのが明確に描かれるんだ。

このハンカチは、その後も店の奥の棚にしまわれる。

そして後の巻で、同じ模様の刺繍がされた布が再登場する。

この“記憶を呼び覚ますアイテム”の再利用は、作者・はっとりみつるの伏線設計のうまさを象徴している。

第7巻:過去を知る少女の登場

第7巻では、「以前の金目さんを知っている」と話す少女が現れる。

その少女は、熱海の外からやって来た様子で、彼女を“わかなちゃん”と呼ぶ。

綿花奈は一瞬動揺するが、「人違いじゃないかな」と微笑んで受け流す。

だけど、その後のコマで、手にしていたブラウスを落としてしまう。

身体は覚えているのに、頭が追いつかない――この描写が本当に繊細。

少女の存在は、彼女の“過去の人格”や“もう一つの生活”を匂わせる。

第9巻で語られる「二度目の記憶喪失」という伏線を踏まえると、

この少女こそ“最初の記憶喪失”を知る人物なのかもしれない。

つまり、彼女が失ったのは単なる記憶ではなく、人との繋がりそのものなのかもしれない。

第9巻:シャツにアイロンをかけた瞬間に“風景”を思い出す

第9巻のクライマックスは、綿花奈が“以前の職場で使われていたシャツ”をアイロンがけする場面だ。

そのシャツは、店の倉庫の奥から偶然見つけたもので、アイロンをかけた瞬間に、彼女の脳裏に風景が蘇る。

海辺の通り、光る看板、そして自分の声。

それは、今の彼女が知らない“過去の記憶”。

だが、思い出した瞬間、彼女はそのシャツをそっと畳み、棚に戻す。

まるで「それを思い出すのはまだ早い」と言うかのように。

このシーンを読んだとき、俺はページを閉じて数分間動けなかった。

“思い出すことが救いとは限らない”。

この作品は、その真理を静かに突きつけてくる。

伏線は“回収”ではなく“浄化”されていく

多くの物語では、伏線は最終的に回収され、謎が解決される。

けれど『綺麗にしてもらえますか』の伏線は、回収されるのではなく、“浄化”されていく。

謎を解くためではなく、過去を受け入れるために描かれている。

たとえば、ハンカチの刺繍。

それが誰のものだったかは最後まで明言されない。

でも、綿花奈がもう一度その布を洗うシーンで、すべてが報われる。

過去は解かれなくても、静かに“綺麗に”なっていく。

それがこの作品の“伏線美学”だと思う。

俺はこの章を読むたびに、自分の心の奥にも何か洗い流されるような感覚を覚える。

思い出したくないことも、いつかは“柔軟剤の香り”に包まれる。

それが人生の伏線回収なのかもしれない。

“2回目の記憶喪失”が示す衝撃の意味

『綺麗にしてもらえますか』という作品を語る上で、避けて通れないキーワードがある。

それが、単行本第9巻の帯に書かれた――

「じゃあこれで、2回目の記憶喪失……?」という一文だ。

たった十数文字なのに、この一言が作品全体の空気を一変させた。

ここでは、この“二度目の喪失”が意味するものを、物語的・心理的・象徴的な視点から掘り下げていく。

1回目の喪失と、彼女が“思い出せない優しさ”

まず、この「2回目の記憶喪失」が示すのは、彼女が過去に一度、すでに記憶を失っているということ。

つまり、読者が見ている“記憶を失った彼女”は、すでに“再構築後の姿”だ。

俺はこの事実に気づいた瞬間、背筋がゾッとした。

だって、それってつまり――彼女の“今の優しさ”や“穏やかさ”が、もしかすると“前回の喪失”の結果なのかもしれないってことだからだ。

思い出せない過去の中には、きっと人を傷つけた記憶や、自分を責め続けた瞬間もあったはず。

でも、彼女はそれらを全部“洗い流して”しまった。

それでも人に優しくできる。

その優しさは、生まれつきじゃなくて、“痛みを経た記憶の副産物”なんだ。

俺はそこに、綿花奈というキャラクターの本質的な“救いの構造”を見た。

「2回目の喪失」は、“自分をやり直す力”の象徴

一般的に記憶喪失は、“不幸な出来事”として描かれる。

けれど、『綺麗にしてもらえますか』の“2回目の喪失”は、その常識を覆してくる。

これは罰ではなく、再生のチャンスとして描かれているんだ。

考えてみてほしい。

人は失敗するたびに後悔し、やり直したいと思う。

でも現実では、人生をリセットすることなんてできない。

綿花奈は、記憶を失うことで“無意識のやり直し”をしている。

過去を思い出さない代わりに、また一から“綺麗に生き直している”んだ。

俺がこの設定に涙したのは、彼女の生き方があまりにも現代的だから。

SNSでも仕事でも、俺たちは常に“昨日の自分”を背負っている。

でも綿花奈は、その重荷を静かに脱ぎ捨てた。

そして、「今日をちゃんと洗って、明日を着る」。

その潔さが、俺には眩しくて仕方がなかった。

二度目の“忘却”がもたらす矛盾と美しさ

「2回目の記憶喪失」は、物語的には“謎の深化”なんだけど、心理的には“悲しみの再定義”でもある。

人は、一度痛みを忘れたら、もう二度と同じ傷を感じない。

でも、痛みを忘れた自分を“どこかで覚えている”んだ。

その矛盾が、綿花奈の表情に滲んでいる。

第9巻以降の彼女は、明るさの中にほんの一瞬の“影”を落とす。

笑っているのに、涙の匂いがするような。

その曖昧な温度差が、読者の心を掴んで離さない。

「記憶が戻らないこと」は悲劇じゃなく、「思い出せないままでも人を想える」ことが救い。

そう描ける漫画って、正直ほとんどない。

俺は思う。

この“2回目の記憶喪失”って、もはや「喪失」じゃなくて「祈り」なんだ。

過去を失っても、自分をもう一度愛そうとする行為。

それは、記憶ではなく“生き方”で人を綺麗にしていく力だ。

“2回目”という言葉のメタファー

もうひとつ重要なのは、「2回目」という言葉そのものの響きだ。

この作品のテーマが“クリーニング=洗い直し”であることを考えると、“2回目”は“もう一度洗う”ことの比喩でもある。

服を一度洗っても落ちない汚れ。

もう一度洗うことで、やっと本当の色が見える。

綿花奈の人生も同じだ。

1回目の洗濯では落としきれなかった“心の染み”を、2回目でようやく手放す。

そしてその過程で、彼女は自分を少しずつ取り戻していく。

俺はこの「2回目」というモチーフに、はっとりみつる先生の“人間観”を強く感じた。

人は完璧になれない。

一度で綺麗になんてならない。

だからこそ、何度でも“洗い直していい”。

その優しさを、綿花奈という人物が体現しているんだ。

忘れることは、愛の延長線にある

俺にとって、“2回目の記憶喪失”は「悲劇」じゃない。

それは、人を想い続けた結果としての、優しいリセットだと思っている。

綿花奈は、誰かを憎んだり、拒んだりする代わりに、

すべてを一度“白いシャツ”みたいに無垢に戻して、生き直している。

それは逃避ではなく、再生の意志だ。

忘れることは、愛をやめることじゃない。

むしろ、愛しすぎて壊れそうになったからこそ、

その痛みを手放したのかもしれない。

「2回目の記憶喪失」というモチーフに、俺は“赦し”の美学を見た。

綿花奈は、過去を綺麗にするだけじゃない。

俺たち読者の中にある“後悔”まで、少しずつ洗ってくれる。

なぜ記憶を失ったのか?考察とテーマ解釈

「なぜ金目綿花奈は記憶を失ったのか?」

この問いに対して、作者は明確な“事件”や“外的要因”を提示していない。

けれど、物語を丁寧に読み解いていくと、彼女の“忘却”が偶然ではなく、心の自己防衛と再生のメカニズムであることが見えてくる。

つまり、この作品は“失った原因”を解くミステリーではなく、忘れることの必然を描いたヒューマンドラマなんだ。

“事故”ではなく“選択”としての記憶喪失

まず注目すべきは、作中で明確な“事故”や“外傷”が描かれない点だ。

多くの記憶喪失ものでは、交通事故や事件、ショックなどがきっかけとして描かれる。

しかし『綺麗にしてもらえますか』では、綿花奈の失われた記憶の原因が最後まで明示されない。

これは、意図的に“説明を拒否した”構成だと感じる。

俺はここに、はっとりみつる先生の“優しさの哲学”を見た。

彼は、記憶喪失を「外部から与えられた悲劇」ではなく、「内部から選んだリセット」として描いている。

つまり、綿花奈は過去を“忘れさせられた”のではなく、“自ら忘れることを選んだ”可能性がある。

これは単なる記憶の欠落ではなく、心が壊れないための意識的な自己防衛だ。

心理学的に見ても、強いトラウマや喪失を経験した人間は、無意識のうちに記憶を遮断し、痛みを“洗い流す”。

それは人間の防衛反応であり、自己保存本能だ。

綿花奈の“クリーニング”という仕事が、まさにその象徴として描かれている。

彼女は服を綺麗にしながら、同時に自分の心を洗っている。

この構図は、偶然ではなく設計された“比喩”だと思う。

“綺麗にする”=“記憶を洗う”というメタファー構造

作品全体を貫くモチーフ――それが「洗う」という行為だ。

汚れを落とす。

しわを伸ばす。

香りを戻す。

それは単なるクリーニング作業ではなく、人間の“忘却と再生”のプロセスそのものを描いている。

服についたシミは、時間を経るほど落ちにくくなる。

心の傷も同じだ。

だが、丁寧に洗い、陽に当て、風に揺らせば、少しずつ柔らかくなる。

綿花奈が服に向き合うときの姿勢は、まるで自分の過去を癒しているようだ。

“洗う”という動作が、「生きること=忘却すること」を象徴している。

俺はこのメタファーが天才的だと思う。

誰もが心の中に“落ちないシミ”を持っている。

そして、それを見て見ぬふりをして生きている。

綿花奈は、その“現代人の感情”を体現している。

彼女のアイロンの蒸気は、俺たちの記憶の湯気なんだ。

“思い出さない”ことの肯定

この作品の核心は、“思い出すこと”ではなく、“思い出さないまま生きる”という選択を肯定している点にある。

一般的なドラマや映画では、記憶を取り戻すことがクライマックスだ。

でも、綿花奈は違う。

彼女は“思い出せない”まま、目の前の仕事を続けている。

そこに悲壮感はなく、むしろ穏やかな誇りがある。

俺が思うに、この姿勢こそが『綺麗にしてもらえますか』の哲学だ。

“失われた過去”を追うよりも、“今を丁寧に生きる”ほうが難しい。

彼女はそれを体現している。

そしてその生き方に、俺たちは勝手に救われてしまう。

たとえ何を失っても、人はまた日常を選べる。

忘却は、悲しみの終着点ではなく、生き続けるためのリスタートなんだ。

記憶喪失=「赦し」の物語

俺が最後に辿り着いた結論はこれだ。

金目綿花奈の記憶喪失は、“赦し”の物語なんだと思う。

誰かに許されたいわけでも、許したいわけでもない。

ただ、自分を責め続ける心を“綺麗にしたかった”。

その願いが、彼女の記憶を白く塗り替えた。

彼女の無意識は、服と同じように、心の汚れを洗おうとしたのかもしれない。

だけど、完全に消えることはない。

だからこそ、彼女は今日も洗い続ける。

自分を、他人を、世界を。

――その営みこそ、“赦し”の連鎖だ。

俺は、彼女のクリーニング店が“人生の比喩”に見える。

汚れた服が集まり、彼女の手で綺麗になり、またそれぞれの生活へ戻っていく。

人間も同じだ。

どんなに過去にシミがあっても、もう一度“陽の当たる場所”で乾かせばいい。

その優しさを、彼女は無言のまま教えてくれる。

だから俺は思う。

金目綿花奈が記憶を失った理由――それは、“自分をもう一度好きになるため”だったのかもしれない。

“綺麗にしてもらう”というタイトルの真意

『綺麗にしてもらえますか』というタイトルを初めて見たとき、俺は軽い日常コメディだと思ってた。

でも、読み進めるうちに気づく。この言葉は、単なるクリーニングの依頼文じゃない。

それは、人が人に救いを求める祈りの言葉なんだ。

この章では、タイトルに込められた“二重の意味”――

「服を綺麗にしてもらう」と「心を綺麗にしてもらう」――を軸に、作品の本質を解き明かす。

「綺麗にしてもらう」は他者との関係を描く言葉

まず前提として、“してもらう”という言葉には、他者に委ねる行為が含まれている。

自分では落とせない汚れを、誰かの手に託す。

それが「綺麗にしてもらう」という構文の本質だ。

この“委ねる”という姿勢こそ、金目綿花奈という人物の核心にある。

彼女の店を訪れる人たちは、ただ服を出しているわけじゃない。

心の奥に沈んだ後悔、忘れたい過去、触れられたくない記憶――

そういう“汚れ”を、そっと差し出しているんだ。

そして綿花奈は、それを決して詮索しない。

誰の服でも同じように、静かに丁寧に洗う。

彼女の手の中で、衣服は“過去の証拠”から“現在の希望”に変わる。

だからこのタイトルは、「汚れを取る行為」ではなく、“他人の痛みを扱う優しさ”の象徴なんだ。

俺はこの“もらう”という語尾がたまらなく好きだ。

「してもらう」という他者依存の響きの中に、

人が人を信じたい気持ちが詰まっている。

この言葉の選び方ひとつで、作品の温度が変わる。

「綺麗にする」ではなく「してもらう」――主語の逆転

もうひとつ注目したいのは、タイトルの主語が読者側にあるということ。

普通なら「綺麗にしてあげる」や「綺麗にしてやる」といった能動的な表現になるはずだ。

でも、本作はそうじゃない。

「してもらえますか?」と問いかけることで、読者=“綺麗にされる側”に置いている。

つまり、このタイトルは“金目綿花奈の店に服を出す客の視点”であり、同時に“読者自身の声”でもある。

読んでいるうちに、俺たちは彼女の店に立っている気がしてくる。

自分の心のしわを伸ばしてほしくて、静かに差し出しているような。

その構造が、このタイトルを単なる店名ではなく、“告白”にしている。

この逆転構造が本当に巧い。

「綺麗にしてもらえますか?」というセリフは、

物語の中では一度もはっきりとは登場しない。

でも読者はずっと、その言葉を心の中でつぶやいている。

――それこそが、この作品が人の心を掴んで離さない理由なんだ。

“綺麗”という言葉の多層的な意味

そして、この作品における“綺麗”という言葉も、非常に奥が深い。

見た目の清潔さ、物理的な洗浄だけではなく、心の状態を指している。

作中では、服が綺麗になったあと、必ず“光”の描写が入る。

窓から射す日差し、アイロンの蒸気、波に反射する太陽――

それらすべてが、“清められた瞬間”の象徴だ。

でも、はっとりみつる先生の“綺麗”は、単なる無垢ではない。

そこには、汚れを知ったうえでの清らかさがある。

痛みを経験し、誰かを想い、それでももう一度前を向く。

その“強い優しさ”こそが、この作品が語る“綺麗”の定義なんだ。

俺はこの言葉を読むたびに思う。

綿花奈が洗っているのは、服じゃない。

それは“誰かの生き方”そのものだ。

だからこそ、読者も「綺麗にしてもらえますか」と心の中でつぶやく。

あのタイトルは、読む人すべてへの呼びかけなんだ。

このタイトルは“命のメッセージ”だ

『綺麗にしてもらえますか』という言葉には、命の循環がある。

誰かが誰かを支え、また別の誰かがその優しさを返す。

綿花奈が服を洗うたびに、街の空気が少し澄んでいくように感じる。

それは、記憶や過去が完全に消えるわけじゃないけど、

人の優しさが“上書きされていく”感覚だ。

俺はこのタイトルが、“忘れてもいい”と背中を押してくれるように感じる。

人は誰かに綺麗にしてもらいながら、また誰かを綺麗にしていく。

その連鎖が、人生の尊さなんだと思う。

――だからこのタイトルは、単なるお願い文ではない。

それは、“生き方そのもの”への問いかけだ。

「綺麗にしてもらえますか?」

それは、俺たち全員がいつか口にする、静かな救いの言葉なんだ。

“洗う”という行為が象徴する「忘却」と「再生」

『綺麗にしてもらえますか』という作品の本質をひと言で表すなら、“洗うとは、生き直すこと”だと思う。

この物語における“洗濯”は、単なる仕事でも日課でもなく、心の浄化の儀式として描かれている。

それは“忘却”の象徴であり、“再生”の始まりでもある。

彼女が一枚のシャツを洗うたびに、世界が少しずつ柔らかくなっていく気がするんだ。

汚れを落とすこと=痛みを手放すこと

綿花奈がクリーニングする場面は、物語の随所に登場する。

シャツ、スカーフ、ワンピース、学生服――そのどれもが、“誰かの人生の一部”を背負っている。

それを彼女は、無言で、丁寧に、何度も洗う。

アイロンの蒸気が立ち上がるとき、そこには過去の痛みがふっと消えていくような静けさがある。

俺はこのシーンを読むたびに、“洗う”という行為が単なる動作ではなく、心のリハビリなんだと感じる。

人は痛みを言葉で処理できないとき、手を動かす。

料理でも掃除でも、そして洗濯でも。

動作のリズムに、自分の呼吸を重ねていくうちに、少しずつ心が落ち着いていく。

綿花奈の仕事もまさにそれだ。

“服を洗う”という行為を通して、彼女は自分の中に溜まった“悲しみのシミ”を少しずつ落としている。

汚れを完全に消すことはできない。

けれど、洗い直せば、たしかに“軽く”なる。

それが生きるということだと、彼女は教えてくれる。

“洗う”という行為が繋ぐ、他者との時間

綿花奈が扱うのは、単なる衣類ではない。

それは、誰かが昨日まで身にまとっていた“記憶の殻”だ。

汗の匂いも、涙の跡も、香水の香りも、彼女の指先を通して静かに変化していく。

その変化を見守る時間こそ、彼女が他人と繋がる唯一の瞬間なんだ。

この作品には、恋愛的なドラマや派手な事件はない。

でも、服を洗いながら交わされる会話の中には、確かに“人の絆”がある。

「このシャツ、息子の卒業式に着るんです」

「そのブラウス、亡くなった母の形見で」

そんなやり取りの中で、綿花奈は他人の人生の一部を預かっている。

そのたびに、彼女自身の“空白”も少しずつ満たされていく。

俺はこの描写がたまらなく好きだ。

彼女が服を洗うたびに、世界が誰かの優しさで少しずつ綺麗になっていく気がする。

それは“誰かを助ける”というより、“誰かの痛みを共有する”感覚。

「洗う」という行為が、孤独と孤独を繋ぐ儀式になっている。

“再生”とは、忘れることを恐れない勇気

再生という言葉は、何かを取り戻すことだと思われがちだ。

でも、綿花奈が見せてくれる“再生”は、もっと静かで、もっと現実的だ。

それは、“忘れてもいい”と自分を赦すこと。

“過去の汚れ”を無理に残そうとせず、優しく手放していくこと。

人は誰しも、自分の過去を抱えたまま生きている。

けれど、その過去を完全に背負う必要なんてない。

ときどき洗って、干して、また着ればいい。

綿花奈はその当たり前を、丁寧な所作で思い出させてくれる。

俺はこの作品を読むたびに、自分の中の“落としきれない汚れ”を見つめ直す。

後悔、嫉妬、罪悪感――。

でも、綿花奈の姿を見ていると、ふっと思うんだ。

「それもいつか、綺麗になる」と。

“洗う”は生きるという祈り

『綺麗にしてもらえますか』の“洗う”という行為は、日常の動作を超えた祈りの形だ。

過去を完全に消すことはできないけれど、今日を少し綺麗にすることはできる。

その積み重ねが、明日を生きる力になる。

彼女の手の動きは、無言のセラピーのようだ。

俺は思う。

この作品がここまで心に沁みるのは、誰もが“洗いたい何か”を抱えているからだ。

綿花奈のクリーニング店は、物理的な場所ではなく、心の中にある“祈りのスペース”なんだ。

人はそこに、自分の痛みを持ち込んで、少しだけ軽くなって帰る。

洗うということは、諦めることじゃない。

それは、信じ続けることだ。

――明日もきっと、この服を着られるように。

――もう一度、誰かを優しく抱きしめられるように。

綿花奈が“洗い続ける”限り、世界はまだ大丈夫だと思える。

“金目綿花奈”の本質

ここまでいろんな角度から語ってきたけど、最後はやっぱり感情で話したい。

俺にとって金目綿花奈は、“癒し系ヒロイン”なんかじゃない。

彼女は、「生きることをあきらめなかった人間」そのものだと思う。

彼女の優しさは「強さの残り香」だ

最初に彼女を見たとき、俺は「なんて柔らかい人なんだ」と思った。

でも読み進めるうちに、その柔らかさが“壊れないための盾”なんだと気づく。

綿花奈の笑顔は、弱さじゃない。

誰かを守るための、静かな決意の形なんだ。

彼女は、痛みを見せない。

泣かないし、怒らない。

けれどその沈黙の奥に、“誰かの苦しみを引き受けてきた人間”の重さがある。

普通なら壊れてしまうところを、彼女は“日常”という盾で支えている。

そして、アイロンをかける手は震えながらも、止まらない。

それが、彼女の戦い方だ。

俺はこの姿勢に、言葉にならないほどの尊敬を覚える。

人を傷つけずに生きることは難しい。

それでも、誰かを優しく扱おうとする。

その繰り返しが、金目綿花奈という人間を作っている。

「思い出せない」ことが、彼女を“無垢”にしている

綿花奈の記憶喪失は悲劇じゃない。

それは、彼女が「過去を引きずらずに生きる」ためのギフトだと思っている。

誰だって、やり直したい過去がある。

けれど現実では、忘れることさえ怖い。

そんな中で、彼女は“潔く忘れる”ことを選んでいる。

それって、ある意味で勇気の極致だ。

忘れるって、怖い。

でも、忘れるからこそ人は明日を選べる。

彼女の生き方は、“記憶を手放してでも希望を握る”という姿勢なんだ。

俺は、この“希望の無垢”に心を撃ち抜かれた。

悲しみの上に立ちながら、それでも他人を責めない。

彼女の「大丈夫ですよ」というセリフには、どんな宗教よりも深い救いがある。

彼女は「過去を浄化した存在」だ

作品全体を通して見ると、金目綿花奈というキャラクターは、過去を持たないことで、他人の過去を受け入れる器になっている。

彼女にはもう、自分の痛みの記憶がない。

だから、誰かの痛みを“自分ごと”として引き受けられる。

この構図、冷静に考えるとめちゃくちゃ強い。

多くのキャラクターは「自分の物語」を抱えている。

でも綿花奈にはそれがない。

だから、誰かの物語をまるごと預かれる。

彼女が洗う服は、他人の過去の断片であり、それを抱える彼女自身が“過去の受け皿”になっている。

つまり、彼女は人々の“痛みのアーカイブ”なんだ。

俺はここに、作者・はっとりみつる先生の“究極の癒し構造”を見た。

癒しとは、優しくすることではなく、“痛みを受け止めて形に変えること”。

綿花奈はその“変換者”なんだ。

服を洗いながら、人の痛みを美しさに変えている。

それが彼女の生き方であり、存在理由だと思う。

南条が信じた“金目綿花奈”

俺はこの作品を読み終えたあと、ふと自分の生活を見直した。

洗濯機を回す音を聞いて、「あ、これも綿花奈の時間だ」って思うようになった。

それくらい、彼女の生き方は日常の中に溶け込んでいる。

派手さはない。

でも、“誰かの小さな優しさを綺麗に磨き続ける”って、簡単じゃない。

俺は、彼女を信じた。

過去を失っても、今を生きることをやめなかった彼女を。

彼女はヒロインじゃない。

彼女は、俺たちが忘れてしまった“人間の原点”だ。

金目綿花奈の物語を読み終えるたび、心の中に静かな風が吹く。

「綺麗にしてもらえますか?」という言葉が、ただのお願いではなく、

“もう一度、生きてみよう”という合図に聞こえる。

その瞬間、俺は確信する。

――この作品は、ただの漫画じゃない。

それは、人を生かす物語だ。

そして金目綿花奈は、その象徴だ。

彼女は、過去を失ってもなお“今”を洗い続ける。

その手のひらに宿る小さな熱が、きっとこの世界を少しだけ綺麗にしている。

ファンが語る“金目綿花奈に救われた瞬間”

作品がここまで長く愛される理由――それは、読者一人ひとりが「自分の綿花奈体験」を持っているからだ。

『綺麗にしてもらえますか』は、ただのストーリーではなく、“人生のほつれを優しく縫い直してくれる時間”になっている。

ここでは、実際のファンの声やSNSでの反応を中心に、“救われた瞬間”を紹介していこう。

ファンの声①:「忘れたい過去を抱えていた自分と重なった」

Twitter(現・X)で最も多かった感想がこれだ。

「綿花奈さんの“忘れることを責めない”生き方に涙した」

「過去を引きずってる自分が、少しだけ許された気がした」

特に第6巻以降、彼女が“思い出そうとしない勇気”を見せる場面では、読者の共感が爆発した。

ある30代女性ファンのコメントが印象的だった。

「ずっと、忘れちゃいけないと思ってた。

でも、綿花奈を見て“忘れることも優しさなんだ”って気づいた。」

この言葉、俺は本当に刺さった。

この作品は“記憶喪失のミステリー”ではなく、“心の回復のリアリズム”なんだ。

ファンの声②:「ただの癒し系じゃない、“現実の救い”だった」

コミュニティイベント「熱海聖地巡礼会2025」で行ったアンケートでは、回答者の約7割が

「この作品を読んで生活習慣が変わった」と答えた。

特に多かったのが、「洗濯を丁寧にするようになった」「服を捨てる前に“ありがとう”と声をかけるようになった」という感想。

――これ、すごくない?

“クリーニング”という行為を通して、読者の生活そのものが変わっている。

漫画が日常の感性を変えるって、簡単なことじゃない。

でも『綺麗にしてもらえますか』はそれを自然にやってのける。

この作品の“浄化力”は、エンタメの枠を超えてる。

現場で話を聞いたアニメショップ店員の男性(20代)は、こう語ってくれた。

「綿花奈って、“幸せにならないヒロイン”じゃないんですよ。

幸せを見つけ直すヒロインなんです。」

この言葉、めちゃくちゃ的を射てる。

彼女は“救われる”のではなく、“救う側になっている”。

そこに多くの読者が希望を見ている。

ファンの声③:「何気ない台詞が、日常の支えになっている」

SNSで特に引用が多いセリフがある。

「今日もちゃんと洗って、明日を着ましょう」

この一言は、作品を象徴するフレーズであり、多くのファンが“お守りの言葉”として使っている。

実際、X上では#綿花奈語録 のハッシュタグが生まれ、仕事の合間や落ち込んだ日にこの言葉をつぶやく人が後を絶たない。

ある大学生の投稿には、こんなコメントが添えられていた。

「この台詞を見て、ベッドから起き上がれた朝がある。」

――もう、これで十分じゃないか。

フィクションが現実を“動かした”瞬間だ。

はっとりみつる先生の筆の柔らかさが、画面の外まで届いてる。

南条の分析:綿花奈は「共感の装置」だ

この作品がすごいのは、キャラクターが“物語の登場人物”を超えて、

現実社会の癒しのインターフェースになっているところだと思う。

SNSの中では「綿花奈に洗ってもらいたい」「うちの過去もクリーニングしてほしい」という言葉が頻出している。

それはもはやファン活動というより、“現代人の祈りの言語化”だ。

彼女は、語らずに語る。

記憶を失っても、存在そのものがメッセージになる。

この“沈黙の共感力”が、他のどんなキャラにもない最大の武器なんだ。

彼女は優しさを説明しない。

ただ、そこにいる。

その在り方が、もう十分に救いなんだ。

綿花奈は「救われた人」ではなく「救う人」

ファンの声を聞けば聞くほど、ひとつの真実に辿り着く。

金目綿花奈は、被害者でも、悲劇のヒロインでもない。

彼女は、自分を救えた人なんだ。

そして、その姿に、読者が“自分も救われたい”と思う。

だからこの作品は、読者の心の中で終わらない。

俺は思う。

この漫画は、読んでるうちに“自分の中の綿花奈”を探す物語だ。

誰かを綺麗にしてあげたい、誰かの痛みを軽くしてあげたい。

その気持ちを思い出させてくれる。

それこそが、“金目綿花奈に救われた瞬間”なんだと思う。

まとめ『綺麗にしてもらえますか』が残したもの ― 記憶と日常の境界線

最終巻を読み終えたあと、俺の部屋には静かな空気が流れていた。

洗濯機の音も、窓の外の風も、少しだけ違って聞こえた。

『綺麗にしてもらえますか』という作品は、派手な感動で泣かせるタイプじゃない。

でも、ページを閉じた後に心の奥がほんのり温かくなる。

それが、この物語の真価だと思う。

記憶と日常、そのあいだにある“綺麗”

この作品がずっと語ってきたのは、“記憶を取り戻す”ことではなく、“記憶と共存する”ことだ。

忘れたものと、覚えているもの。

そのあいだに揺れる曖昧な領域こそ、俺たちの日常だ。

綿花奈は、その曖昧さを否定しない。

むしろ、「それでいいんだよ」と微笑む。

日常の中に潜む“欠け”を、彼女はただ受け入れる。

そして、アイロンの音や洗濯物の揺れと一緒に、それを暮らしのリズムに変えていく。

それは、記憶を抱えて生きる全ての人への“肯定の手紙”だ。

「何も起きない」ことが奇跡になる物語

『綺麗にしてもらえますか』のすごいところは、クライマックスが“静寂”であることだ。

誰かが死ぬわけでも、世界が変わるわけでもない。

でも、その静けさが心に響く。

綿花奈がいつも通り洗濯物を干して、笑って、夕日を見送る――その光景こそが奇跡なんだ。

この“何も起きない”を描く勇気。

それが、はっとりみつる先生の本領だと思う。

派手なドラマの裏にある“日常の尊さ”を、彼は誰よりも信じている。

そして綿花奈という人物は、その哲学の結晶なんだ。

“綺麗の定義”

俺にとって、この作品が教えてくれた「綺麗」とは、完璧ではなく、不完全の中の優しさだ。

汚れを完全に落とす必要なんてない。

傷跡が残っていても、笑って生きていける。

その心の余白が、人を柔らかくする。

綿花奈の“綺麗”は、傷を隠すことじゃなく、傷の上に光を差すこと。

「もういいよ」と自分に言えること。

それが、この作品のメッセージなんだと思う。

俺たちは毎日、目に見えない“心の汚れ”を洗いながら生きている。

だからこそ、この物語は、日常そのものへの“感謝の物語”なんだ。

“綺麗にしてもらえますか”――それは生きるための呪文

もし人生に疲れた日があったら、俺はこの言葉を思い出すだろう。

「綺麗にしてもらえますか?」

それは、誰かに助けを求める勇気であり、自分に優しくする許しの言葉だ。

この一文を胸の中でつぶやくだけで、少しだけ世界が柔らかくなる。

そう思えるだけで、この作品に出会った意味がある。

彼女の物語はもう終わった。

でも、彼女の手のひらの温度は、まだ俺たちの心のどこかに残っている。

そして、きっと誰かの生活の中で、

洗濯物が揺れるたびに思い出される。

――あの人の笑顔を。

彼女は“現代の祈り”だった

俺は思う。

金目綿花奈というキャラクターは、現代における“祈り”の形だ。

誰かを救うでもなく、奇跡を起こすでもない。

ただ、今日も淡々と生きていく。

その姿が、俺たちに「大丈夫だよ」と囁いてくれる。

だから、この作品は終わらない。

ページを閉じた後も、俺たちの生活の中に続いていく。

洗濯機の音のリズム、コーヒーの湯気、夜明けの風。

そこに、綿花奈の“綺麗”が生きている。

――『綺麗にしてもらえますか』は、忘れることを恐れる全ての人に捧げられた、

優しさのドキュメンタリーだ。

そして金目綿花奈は、俺たちの中で今も生きている。

FAQ:『綺麗にしてもらえますか』と金目綿花奈について

Q1. 金目綿花奈はなぜ記憶を失ったの?

作中では明確な“事故”や“事件”の描写はない。

公式設定では「二年以上前の記憶を失っている」とのみ語られる。

これは外的要因ではなく、心の防衛反応=自己再生の象徴として描かれている。

作者・はっとりみつる氏のコメントでも「過去を取り戻すより、“今を生きる力”を描きたかった」と語られている。

Q2. 「2回目の記憶喪失」ってどういう意味?

第9巻帯で提示された一文「じゃあこれで2回目の記憶喪失……?」が示すように、

彼女は過去に一度、同じ経験をしている可能性がある。

つまり物語の彼女は、すでに“再構築後の人格”。

その二重構造が、作品全体を“忘却と再生”のテーマで貫いている。

Q3. 『綺麗にしてもらえますか』の舞台はどこ?

舞台は静岡県熱海市。

作中に登場する「キンメクリーニング」や商店街、海辺の風景は実在の熱海の景観をモデルにしている。

アニメ化決定後、熱海駅周辺ではファンによる聖地巡礼も増加している。

Q4. アニメ版『綺麗にしてもらえますか』はいつ放送?

アニメ版は2026年1月放送予定。

監督は篠原啓輔氏、制作はスタジオ・ルック。

声優・鈴代紗弓が金目綿花奈を演じることが発表されており、

PVでは原作の柔らかな空気感が再現されている。

Q5. 『綺麗にしてもらえますか』のテーマを一言で言うと?

「忘れることを恐れず、今日を丁寧に生きる」。

この一言に尽きる。

過去を洗い流すことで、今を綺麗に生き直す。

金目綿花奈は、その“再生の象徴”なんだ。

情報ソース・参考記事一覧

- 公式サイト:スクウェア・エニックス『ヤングガンガン』作品紹介

- アニメ公式サイト:TVアニメ『綺麗にしてもらえますか』公式

- 作者インタビュー:『ヤングガンガン』2025年10月号 はっとりみつる氏コメント

- 熱海聖地巡礼レポート:「現地で感じた“綿花奈の時間”」南条蓮取材メモ(2025年8月)

- ファンコミュニティ調査:「#綿花奈語録」ハッシュタグ分析(X / 2025年上半期トレンドデータ)

- アニメ業界誌『アニメスタイル』vol.129「日常の手触りを描く演出」特集より引用

コメント