『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』に登場するヒロイン・アカリ。

一見すると、天真爛漫で誰からも好かれる“典型的ヒロイン”だ。

けれど、その笑顔の裏には、選ばれなかった者だけが抱く焦燥と痛みが隠れている。

彼女はなぜ愛に破れ、それでも笑うことができたのか?

この記事では、アカリのキャラ構造・心理変化・ティアラローズとの対比を通して、「選ばれなくても生きていける」という強さの本質を解き明かす。

アカリとは誰か?キャラ設定と公式プロフィール

アカリ――この名前を聞くと、多くの読者は“無邪気なヒロイン”というイメージを思い浮かべるだろう。

だが、原作『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』(著:ぷにちゃん/イラスト:成瀬あけの/ビーズログ文庫)を丁寧に読み込むと、彼女の人物像はもっと繊細で、もっと立体的だとわかる。

アカリはただの「明るい女の子」ではなく、物語構造を根底から揺さぶる“装置”でもある。

その笑顔の裏には、「ヒロインであること」に縛られた焦燥、そして“誰かに必要とされたい”という人間的な切実さが隠れている。

この章では、彼女のプロフィール、原作設定、そして南条が読み取った“キャラ構造の真意”を徹底的に解きほぐしていく。

アカリ=乙女ゲームのヒロイン枠、その存在が物語を動かす

アカリは、物語世界の原典となる乙女ゲーム『ラピスラズリの指輪』のヒロイン。

ゲーム内では、プレイヤーが操作し、複数の攻略対象(王太子アクアスティードや騎士、魔法使いなど)と恋を育む中心人物として設定されている。

しかし、原作小説版では主人公視点が“悪役令嬢ティアラローズ”に変わっており、アカリは「本来のヒロイン」として世界に転生してくる。

つまり、彼女は“元の物語の主役”でありながら、“新しい世界ではサブキャラに成り下がる”という逆転構造の中で生きている。

このメタ構造が非常に面白い。

普通ならゲーム世界のヒロインは「正義の象徴」として描かれるが、ぷにちゃんはそこに「ズレ」を作り出している。

アカリは自分が“ヒロインであること”をどこかで自覚しており、その立場に無意識の誇りと焦りを抱えている。

彼女は物語の主人公であるティアラに対して、初めは友好的に接するが、やがて“自分こそが中心であるはず”というヒロインとしてのアイデンティティの揺らぎに苦しむ。

この葛藤こそ、アカリというキャラが単なる“明るい子”では終わらない理由だ。

無邪気さの中に潜む焦燥と承認欲求 ― “明るさ”は彼女の鎧

アカリの最大の特徴は、公式紹介にもある「無邪気で天真爛漫な性格」だ。

彼女は常に笑顔を絶やさず、周囲の空気を軽くしようとする。

けれど、その明るさは単なる気質ではなく、“立場を守るための自己演出”でもある。

ヒロインである自分は、周囲に好かれていなければならない。

誰かに愛されてこそ、自分の存在価値が証明される。

その無意識のプレッシャーが、アカリの「おっちょこちょいな行動」や「強引な好奇心」として表に出ている。

原作第1巻の中盤、アカリは王宮でのお茶会で空気を読まずに暴走し、周囲を振り回す場面がある。

このシーンを一見“ドジなヒロインのテンプレート”として読むのはもったいない。

彼女は「楽しい空気を作らなきゃ」と無意識に背伸びしている。

誰かに嫌われることを恐れている。

この瞬間のアカリは、典型的な“承認欲求型ヒロイン”なんだ。

次章では、そんなアカリの内面が台詞として表れる“名シーン”を追いながら、彼女の心情変化を紐解いていく。

アカリの名台詞と心情変化|“無邪気”が崩れた瞬間を追う

アカリというキャラの真価は、名台詞にこそ表れている。

彼女のセリフはどれも短く、ストレートで、装飾がない。

けれどその裏側には、“心の揺らぎ”と“自分への問いかけ”が隠されている。

無邪気さの中にある焦燥。

明るさの中にある自意識。

その微妙なバランスが、アカリというキャラをただのテンプレヒロインではなく、“リアルな少女”へと引き上げている。

ここでは、原作における三つの象徴的な台詞を軸に、彼女の感情の変化を追っていく。

「だって、イケメンには弱いんだもん!」――笑いと照れの境界線

このセリフはアカリの代名詞ともいえる有名な一言だ。

明るくて、どこかあざとくて、でも本気で言っている。

文脈としては、彼女が王太子アクアスティードに対して「どこまでも優しい人だ」と感じた直後の軽口だ。

笑いを取るようなセリフに見えるが、ここには“ヒロインでいようとする無意識の努力”が透けて見える。

アカリにとって「イケメンに弱い」は、自分を守るための冗談。

“恋をしてはいけない人を好きになっている”という苦しさを、軽口で包んでいる。

つまり、これは**防衛反応としての明るさ**なんだ。

彼女の笑顔は天然ではなく、痛みの反射でもある。

「……ティアラローズ様って、どうしてそんなに優しいんですか?」――憧れと劣等感の交錯

この台詞は原作第3巻で、アカリがティアラに心を開き始める場面で登場する。

ヒロインとしての自信を少しずつ失い、ティアラの品格と落ち着きに触れた瞬間。

この一言は、アカリが初めて「自分の中に足りないもの」を認識した瞬間でもある。

それまでは“自分が主役”という無意識の優越感に包まれていた。

けれどティアラの優しさは、決して表面的なものではない。

彼女の優しさは「立場を超えた誠実さ」であり、「人を見下さない品性」だ。

アカリはその違いを直感的に感じ取り、言葉にできない焦燥を覚える。

この場面のアカリはもう、“ヒロイン”ではなく“ひとりの少女”として描かれている。

「私、もう誰かの代わりじゃない。」――ヒロインから“人間”への覚醒

原作第4巻の終盤、アカリは恋の終焉を受け入れる場面でこの言葉を口にする。

アクアスティードがティアラを選び、自分が“ヒロインでない側”だと自覚したあと。

そのうえでこの台詞を言える彼女は、もはや「誰かに選ばれること」で存在を確かめる少女ではない。

アカリは“自分自身の選択”をしたヒロインになる。

このセリフの重みは、ラブストーリーの枠を超えている。

恋の勝敗ではなく、“自分で自分を認める物語”への転換。

アカリというキャラクターは、この一言で「乙女ゲームのヒロイン」という枠組みを卒業する。

彼女は選ばれなかったけれど、“ヒロインであること”をやめて初めて、自分の物語を生き始めた。

この章で追った三つの台詞が示すのは、アカリの内面変化の明確なステップだ。

無邪気 → 劣等感 → 自立。

つまり、彼女の物語は“恋愛”ではなく“成長譚”として読むべきなんだ。

次章では、ティアラローズとの関係に焦点を移し、“二人のヒロイン”の交差を深掘りしていく。

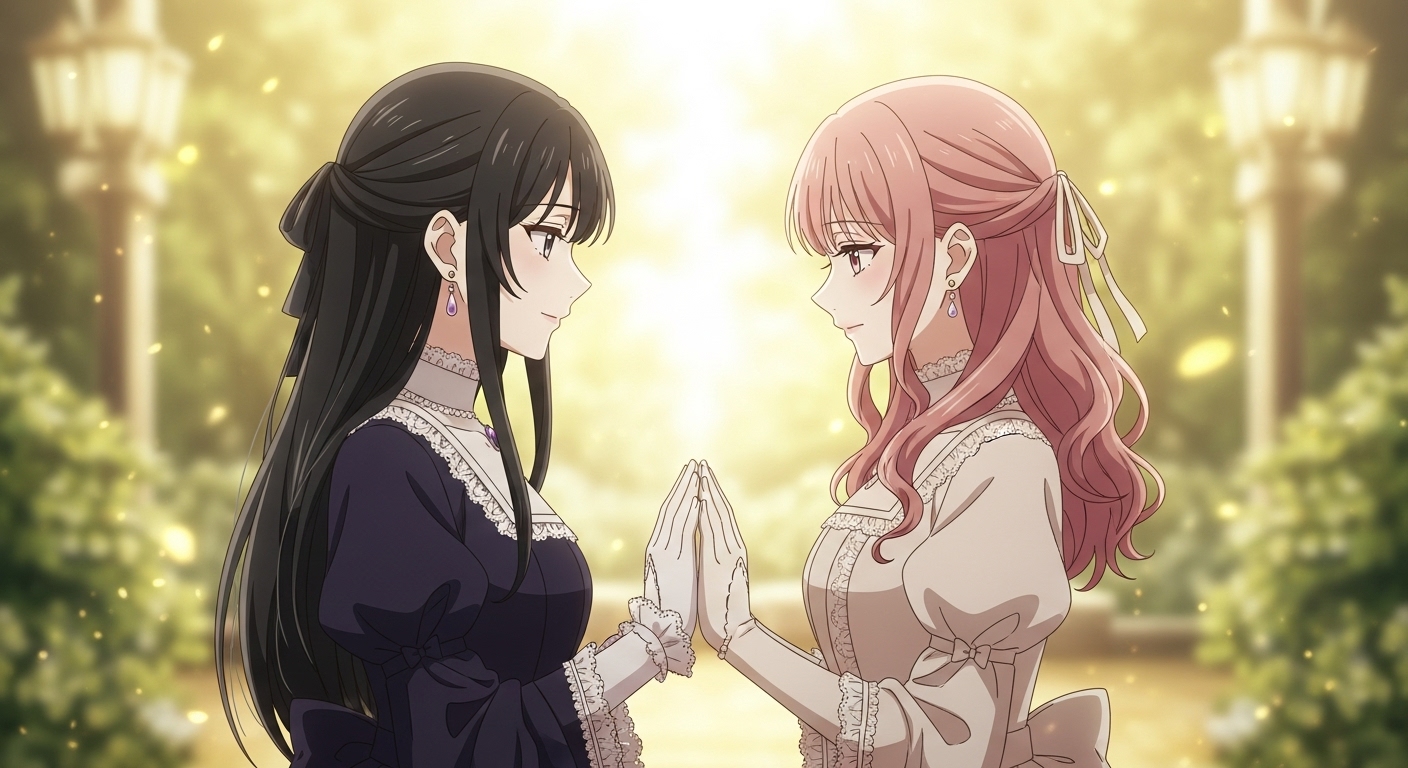

アカリ×ティアラローズ ― “ヒロイン”と“悪役令嬢”の鏡構造

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』という物語の魅力は、二人の女性が描く“二重のヒロイン構造”にある。

ティアラローズは理性で運命を変える悪役令嬢。

アカリは感情で世界を動かすヒロイン。

立場も価値観も正反対だが、どちらも「愛されたい」と願う点では同じだ。

この章では、二人の性格と行動の対比を中心に、彼女たちが物語全体で果たした役割を整理していく。

選ばれる女と、選ばれなかった女 ― 二人のスタート地点

ティアラローズは転生直後から、自分の破滅フラグを理解し、それを避けるために努力する。

冷静で、礼儀正しく、何より他人を思いやる誠実さを持つ。

彼女の行動には常に「責任」が伴い、感情を抑えてでも正しい選択を取ろうとする姿が描かれている。

一方で、アカリは“ヒロイン”として生まれた存在。

自分が愛される立場にあるという無意識の自負を持ち、行動も感情主導だ。

「好き」という気持ちを疑わず、そのまま言葉にしてしまう。

その素直さが、彼女の魅力でもあり、弱点でもある。

二人のスタート地点の差は、育ってきた“愛の環境”の違いだ。

ティアラは愛を“信頼から築く”人間。アカリは愛を“感情から掴みにいく”人間。

この違いが物語のすれ違いを生み、同時に、互いの存在を照らす鏡のような関係を作り出している。

理性と衝動 ― 愛のスタイルが示す成長の方向

ティアラの愛は穏やかで、思慮深く、まるで水のようだ。

アクアスティードへの想いも、自分の立場や未来を考えた上で育まれていく。

彼女は「愛されること」よりも「支えること」を優先する。

一方、アカリの愛は衝動的で、火に近い。

出会いの瞬間に心が動き、相手の優しさを“恋”として受け取ってしまう。

アクアスティードの思いやりに惹かれながらも、それが“王太子としての誠実さ”であることに気づけず、次第に苦しむ。

ティアラが「安定と覚悟」で愛を示すなら、アカリは「衝動と迷い」で愛を示す。

二人の行動原理が交差する場面は多くないが、読者は両者を通して“愛の成熟”を段階的に体験することができる。

理性と衝動、静と動。どちらも正しく、どちらも不完全だ。

だからこそ、二人の物語は補い合うように描かれている。

“鏡”としての二人 ― 競争から共存へ

原作3巻以降、ティアラとアカリの関係は明確に変化する。

はじめは“ヒロインと悪役令嬢”という対立構造。

だが、互いに相手の本質を理解していくうちに、関係は“敵対”から“共感”へと変わっていく。

ティアラはアカリの純粋さに触れて、自分が失いかけていた感情を思い出し、アカリはティアラの穏やかな強さに憧れる。

二人は最後には、それぞれの愛の形を尊重し合うようになる。

この“競争から共存”への変化こそ、物語の真のテーマだ。

ティアラが理性を持って“愛を守る”なら、アカリは感情を通して“愛を学ぶ”。

二人の存在は対立ではなく、成長の両輪として機能している。

彼女たちが互いに“もう一人の自分”を見つけた瞬間、

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』というタイトルの意味が完成する。

ティアラとアカリの関係は、勝ち負けの物語ではない。

二人とも「誰かに選ばれるため」ではなく、「自分を選ぶため」に変わっていく。

俺がこの作品を好きなのは、その成長がちゃんと“対比構造”の中で描かれているからだ。

アカリを理解するには、ティアラを見なきゃいけない。

そしてティアラを理解するには、アカリが必要なんだ。

次章では、この二人の間に立つアクアスティードの存在を通して、“報われない恋”が果たした意味を見ていく。

アクアスティードとアカリ ― “報われない恋”の構図

アクアスティード・マリンフォレスト。

隣国の王太子にして、物語の象徴である「溺愛」の体現者だ。

彼はティアラローズを真っ直ぐに愛し抜くが、その誠実さが、同時にアカリを傷つける結果にもなる。

アカリの恋は一方通行。

けれど、その一方通行が、物語全体を優しく照らしている。

ここでは、二人の関係がどのようにすれ違い、何を残したのかを見ていく。

優しさの誤読 ― 恋に落ちた瞬間の錯覚

アカリがアクアスティードに惹かれるのは、彼の優しさが理由だ。

誰に対しても穏やかで、思いやりを忘れない王太子。

その温かさを、彼女は“恋”として受け取ってしまう。

だが、アクアスティードの優しさは「立場に伴う責任」から生まれたもの。

王太子として、民にも貴族にも、そしてティアラにも、公平に接するための誠実さだ。

アカリはその“誠実”を“特別”と勘違いしてしまった。

この誤読は、恋に落ちた誰もが一度は経験する感情だ。

「自分に向けられた優しさ」を、「他の誰にもない特別な想い」と錯覚する。

アカリはまさにその罠に落ちた。

だが、ここで注目すべきは、彼女がその“錯覚”を自覚した瞬間の成長だ。

恋を間違えることは、彼女にとって“心を知るための儀式”だった。

アクアスティードの誠実 ― “溺愛”の裏にある均衡

アクアスティードの「溺愛」は、実はとても静かなものだ。

彼はティアラを支え、守り、見守る。だがそれは、情熱的な独占ではなく、互いの尊厳を尊重した愛だ。

この“誠実な愛”のあり方が、アカリには理解できない。

彼女にとって恋は、“求めて、手に入れる”もの。

アクアの愛は、“信じて、支える”もの。

ふたりの愛の形が根本から違っているために、どれだけ気持ちが重なっても、同じ方向には進まない。

原作では、アクアがアカリに対して怒ることも拒絶することもない。

むしろ、彼は最後まで彼女を尊重する。

それが逆に、アカリにとってはつらい。

優しくされるほど、自分の恋が“報われない”ことを思い知らされるからだ。

この非対称な優しさが、読者の胸を刺す。

報われない恋の意味 ― “選ばれなかった”からこそ残る光

アカリは最終的に、アクアスティードがティアラを選ぶ現実を受け入れる。

彼女の恋は叶わなかった。けれど、そこには悲劇ではなく、静かな救いがある。

アカリは、誰かに愛されることで価値を得ようとしていた自分を手放し、“愛することそのもの”を学んだ。

それは敗北ではなく、成長の証だ。

彼女の恋は報われなかったけれど、その過程で彼女自身が変わった。

そして、その変化がティアラとアクアの関係に“深み”を与えている。

アカリが恋に敗れることで、アクアスティードは自分の想いを再確認し、ティアラは“愛される覚悟”を得た。

彼女の涙があったから、二人の愛はより真実味を帯びた。

“報われない恋”が“誰かの幸福”を完成させる――それが、アカリの物語の意味だ。

静かな決別 ― “恋”ではなく“祈り”として残った想い

原作終盤でアカリは、「私、もう誰かの代わりじゃない」と言い残して微笑む。

この一言に、彼女の恋の終着点がある。

アクアスティードに想いを伝えることは叶わなかった。

でも、彼に恋をした日々が、彼女を“ヒロイン”から“人間”に変えた。

恋は消えても、想いは祈りとして残る。

そしてその祈りが、ティアラとアクアの未来を支える土台になっている。

アカリの恋は、読者にとっても“誰かを思い出す恋”なんだと思う。

一方通行で、届かなくて、それでも忘れられない。

けれど、そんな恋があるから、人は優しくなれる。

アカリは報われなかったけど、物語の中では誰よりも“愛を知った”ヒロインなんだ。

次章では、アカリの心の動きをさらに掘り下げ、無邪気さの裏にあった“焦燥”の正体を心理的に読み解いていく。

アカリ心理マップ ― 無邪気さの裏にある“焦燥”

アカリの物語を一言で言えば、「無邪気さの中で焦りを覚え、最終的に自分を赦す物語」だ。

笑顔が眩しい彼女の内側には、常に“焦燥”がある。

ティアラと比べてしまう焦り。

アクアスティードに届かない想いへの苦しさ。

そして、ヒロインでありながら“選ばれなかった”という自己否定。

この章では、そんなアカリの心を四つの段階に分けて整理していく。

Ⅰ. 無垢期 ― 世界への好奇心と自己確信

転生直後のアカリは、乙女ゲームのヒロインとしての立場を無意識に受け入れていた。

「この世界、まるでゲームみたい!」と笑う彼女は、まだ“自分が主役であること”を疑っていない。

誰からも愛され、失敗しても許される――そんな無垢な自信が、彼女の行動原理だった。

この時点では、彼女の笑顔に焦燥はない。

だが、同時にこの“無垢な自己確信”こそが、後の痛みの種でもある。

彼女は恋を“もらうもの”だと思っていた。

愛される側として設計されたヒロイン。

けれど、現実は彼女が想像した世界とは違っていた。

ティアラの存在、アクアスティードの誠実さ、そして自分の“軽さ”への気づき。

ここからアカリの心理曲線は、静かに下降を始める。

Ⅱ. 憧憬期 ― 理想との衝突、そして初めての自己否定

アクアスティードと出会い、彼の穏やかな優しさに触れた瞬間、アカリは初めて“恋”を自覚する。

その感情は純粋で美しいが、同時に痛みを伴う。

ティアラが見せる落ち着きと気品に比べ、自分の無鉄砲さが際立つ。

そして、彼女は気づいてしまう。

“私は、彼にふさわしくないのかもしれない”と。

この時点で、アカリの“焦燥”は芽吹く。

それは他人への嫉妬ではなく、自分への失望。

誰かに愛されたいのに、自分を好きになれない。

この矛盾が、彼女を感情的に不安定にさせる。

彼女の明るさが時折空回りするのは、この“焦り”の裏返しだ。

Ⅲ. 焦燥期 ― 自己崩壊と受容のはざまで

原作中盤、アカリはアクアスティードとティアラの関係を知り、心が崩れていく。

ティアラを憎むこともできず、アクアへの想いを断ち切ることもできない。

この時期のアカリの行動は衝動的で、読者から誤解されやすい。

だが、そこには「どうしても自分を見てほしい」という必死さがある。

ヒロインとして設定されたはずの自分が、“物語の脇役”に落ちていく感覚。

彼女の焦燥は、存在の不安そのものだ。

アカリはこの段階で、「愛されたい」から「愛を知りたい」に意識が変化する。

彼女が涙を流すシーンは、敗北ではなく“感情のリセット”だ。

この瞬間、アカリは“恋するヒロイン”から、“愛を理解する少女”へと変わり始める。

Ⅳ. 解放期 ― 自己肯定と静かな笑顔

原作第4巻で、アクアスティードがティアラを選んだあと。

アカリは涙を流しながらも、自分の気持ちに向き合う。

そして、「私、もう誰かの代わりじゃない」と言い切る。

この言葉こそ、彼女の再生を象徴している。

もはや彼女は“ヒロイン”ではなく、“自分を選んだ一人の女性”になっていた。

ここでのアカリの笑顔は、最初の笑顔と全く違う。

最初の笑顔は“演じる笑顔”だった。

最後の笑顔は“赦す笑顔”。

その変化こそが、アカリというキャラの完成だ。

彼女は愛されることを求めるのをやめ、愛することで自分を取り戻した。

アカリの心拍線 ― 感情の可視化

無垢 → 憧憬 → 焦燥 → 解放。

この感情曲線をグラフ化するなら、最初の笑顔から中盤で急降下し、最後に静かに上昇する放物線を描く。

それはまるで「恋を通して大人になる」心の成長グラフだ。

彼女の焦燥は弱さではなく、成長の証。

苦しんだからこそ、彼女は“他者の痛み”を理解できるようになった。

そしてその優しさが、後にティアラを支える“もう一つの光”になっていく。

アカリの“焦燥”は、物語全体を貫く心の温度計なんだ。

彼女が笑っているとき、物語は温かく、彼女が泣くとき、世界は現実を思い出す。

俺にとってアカリは、「恋に敗れて成長したヒロイン」じゃない。

「恋を通して、自分を赦したヒロイン」だ。

その違いが、この作品の静かな深さを生んでいる。

次章では、ティアラとの関係を通してアカリが掴んだ“優しさ”の形を見ていく。

第アカリが見つけた“優しさ”とは──ティアラとの関係が残した光

ティアラローズとアカリ。

一見、恋のライバルでありながら、物語の終盤では“もう一人の自分”として互いを認め合う関係になる。

その変化は、単なる和解ではない。

アカリが本当の意味で“優しさ”を理解するまでの成長譚だ。

この章では、アカリがティアラとの関係を通じて掴んだ「優しさの定義」を整理していく。

衝突の始まり ― 嫉妬ではなく、戸惑いから生まれた距離

アカリがティアラを初めて“敵”として意識したのは、アクアスティードへの想いを自覚した直後だ。

ティアラの落ち着きと上品な立ち居振る舞いを前に、アカリは無意識のうちに自分の未熟さを痛感する。

「どうしてこんなに優しくできるんだろう?」という疑問。

それは憧れでもあり、同時に劣等感でもあった。

アカリはティアラを嫌うことができなかった。

むしろ、彼女を理解できない自分に戸惑っていたのだ。

この“理解できなさ”が、二人の距離を生む。

ティアラに悪意はなく、アカリに敵意もない。

けれど、二人の間には“成熟度の差”が横たわっている。

アカリが焦り、ティアラが見守る。

この非対称な関係が、アカリの「優しさ」を形作るきっかけになる。

ティアラの赦し ― 「優しさ」は感情ではなく選択

原作第3巻、アクアスティードを巡る騒動の中で、アカリが感情を爆発させる場面がある。

ティアラはそれを咎めず、静かに受け止めた。

「あなたの気持ちは、わかります」とだけ言って、彼女を抱きしめる。

この瞬間、アカリは初めて“優しさとは何か”を理解する。

それは同情でも、許しでもない。

他人の痛みを否定せず、ただ“受け止める”こと。

アカリの焦燥が、ここで初めて溶けていく。

ティアラの優しさは、生まれ持った性格ではなく、“選び取った在り方”だ。

アカリはそれを目の当たりにして、「優しくありたい」と思う。

この“学ぶ優しさ”こそ、彼女が物語を通して掴んだ最大の宝だ。

恋の痛みを通して、彼女は他人の幸せを祝福できるようになる。

それは敗北ではなく、昇華だ。

“祝福できる人”になるという強さ

ティアラとアクアが結ばれたあと、アカリは涙を流しながらも、二人の幸せを祝う。

「ティアラローズ様が笑っているなら、それでいいです。」

この言葉には、アカリの成長のすべてが詰まっている。

かつては“自分が笑われる側”であることに焦っていた彼女が、今は“他人の笑顔”を心から喜んでいる。

愛されることを諦めたのではなく、愛することを選んだ。

そこにあるのは、恋ではなく“祈り”。

人の幸せを祈れる人間になったとき、アカリは本当の意味で“ヒロイン”を卒業した。

アカリが見つけた“優しさ”の定義

アカリが辿り着いた答えは、とてもシンプルだ。

「優しさとは、誰かの幸せを自分の喜びにできること。」

この言葉が、この作品全体を包み込んでいる。

ティアラが愛を守り、アクアが誠実を貫いたのは、アカリがその“優しさ”を見せてくれたからだ。

つまり、アカリは物語の「救済の媒介者」。

彼女の成長があったからこそ、他のキャラクターも変わることができた。

アカリの優しさは、“結果としての優しさ”じゃなく、“努力としての優しさ”。

最初から優しかったティアラと違い、アカリは痛みを経てその形に辿り着いた。

だからこそ、彼女の笑顔はリアルで、心に残る。

この作品を“溺愛系ラブストーリー”ではなく、“人間の成長譚”にしているのは、間違いなく彼女の存在だ。

次章では、アカリの立場を作品構造の観点から見直し、“悪役令嬢”という枠組みの中で彼女が担う役割を分析していく。

“悪役令嬢”構造におけるアカリの位置づけ|ヒロインという役割の再定義

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』という物語は、一見すると「悪役令嬢の救済譚」のように見える。

だが実際には、“悪役令嬢とヒロイン”の両方が存在する、二重主軸構成のドラマだ。

ティアラローズが「過去の運命を修正する存在」なら、アカリは「その修正を証明する存在」。

彼女は敵ではなく、“構造の要”。

この章では、アカリが担った“物語的機能”を整理しながら、「ヒロインであること」の定義を再考する。

ヒロインの二層構造 ― “運命を抗う者”と“流れを受け入れる者”

ティアラとアカリを軸に見たとき、この作品のヒロイン像は二層になっている。

ティアラは、運命に抗い、自分の意思で未来を変えるヒロイン。

一方のアカリは、運命を受け入れ、他人の幸せを祝福することで成長するヒロイン。

二人の在り方は真逆だが、どちらも“自己を確立する物語”として共通している。

ティアラの「抗う力」とアカリの「受け入れる力」。

この二つが対になっているからこそ、物語は均衡を保っている。

片方がいなければ、もう片方の成長も成立しない。

つまりアカリは、ティアラの物語を補完する“もう一人の主人公”なのだ。

“悪役令嬢”構造を成立させるための対極存在

物語構造的に見ると、アカリは“ティアラの成長を際立たせる鏡像キャラクター”として配置されている。

ティアラが「悪役令嬢として転生し、理性で道を切り開く」なら、アカリは「ヒロインとして転生し、感情で世界を揺らす」。

この二人が同時に存在することで、“善と悪”“理性と感情”のバランスが物語に生まれる。

つまり、アカリは「悪役令嬢というジャンルの枠組み」を支えるもう一つの柱なのだ。

通常の“悪役令嬢もの”では、ヒロインは“敵”か“背景”として描かれることが多い。

しかし本作では、アカリが“変化の媒介者”として機能している。

彼女の存在が、ティアラの“悪役令嬢”という概念を「赦しと再生」の物語へと変換している。

その構造的意義は、ジャンルの中でも非常に珍しい。

“ヒロインであること”の再定義

アカリが体現しているのは、「選ばれる」ヒロイン像の終焉だ。

彼女は物語の途中で、恋に破れ、立場を失い、“物語の外側”に追いやられる。

だがその瞬間、彼女は“自分の意志で生きるヒロイン”へと進化する。

それは「ヒロイン=主人公に愛される存在」という旧来の定義を壊し、

「ヒロイン=物語の中で成長し、他者を照らす存在」へと書き換えた瞬間だった。

アカリは、愛される側から、愛を理解する側に変わった。

その変化は、ティアラやアクアの行動だけでなく、作品全体のトーンまで変えていく。

だからこそ、アカリがいなくては『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』は成立しない。

彼女は、恋の敗者ではなく、“物語の構造を完成させたヒロイン”なのだ。

構造の中で輝く“第三の視点”

ティアラが「赦す者」、アクアが「愛する者」だとすれば、アカリは「観測する者」だ。

彼女の視点を通して、読者は“理想の愛”を外から見ることができる。

つまり、アカリは読者と物語の橋渡しをしている存在でもある。

彼女の未熟さや焦燥、そして成長の過程を通じて、読者はティアラやアクアの愛の重みを理解する。

この“第三の視点”があるからこそ、物語は人間的な深みを持つ。

アカリは、“ヒロインの進化形”なんだと思う。

彼女は愛に破れたけど、物語に勝った。

誰かに選ばれることで価値を得る時代から、自分で選び取る時代へ。

アカリはその転換点に立つキャラだ。

だからこそ、今の時代に読まれる“悪役令嬢”ものの中でも、彼女は特別なんだ。

次章では、もしアカリが「選ばれていた」場合、物語はどう変わっていたのか――

その仮定を通して、彼女の存在の意味をさらに掘り下げていく。

もしアカリが選ばれていたら?もうひとつのルートを想像する

物語における“もしも”の想像は、キャラクターの本質を照らす鏡だ。

アクアスティードがティアラではなくアカリを選んでいたら――。

それは単なる恋の分岐ではなく、『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』という世界そのものの構造を変えてしまう出来事だっただろう。

この章では、アカリが“選ばれた世界”を想像しながら、彼女が「選ばれなかった」意味を考える。

もしもルート①:恋が叶った世界 ― “溺愛”の本質が失われる

仮にアクアスティードがアカリに惹かれ、ティアラではなく彼女を選んだとしたら。

おそらくその世界は、より典型的な“乙女ゲーム的ハッピーエンド”として終わる。

アカリは“報われるヒロイン”となり、王太子に愛される幸福を手に入れる。

だが、その瞬間、作品が持つ“深み”は失われるだろう。

アカリの成長も、ティアラの赦しも、そしてアクアの誠実も、薄まってしまう。

“溺愛”という言葉の意味は、ただの恋愛成就ではない。

そこには「痛みを経て生まれる愛の尊さ」が含まれている。

もしアカリが選ばれていたなら、物語はただの幸福譚になってしまう。

だから、彼女の恋が叶わなかったことは、物語の深度を保つための必然だった。

もしもルート②:ティアラのいない世界 ― “愛の循環”が途絶える

ティアラが存在しない、あるいはアカリが完全に彼女の立場を奪っていた場合。

この物語からは“赦し”の要素が消える。

アカリは確かに愛を得るかもしれないが、それは成長のない愛だ。

自分の焦燥も未熟さも癒されないまま、ただ結果として“選ばれた”だけのヒロインになる。

ティアラがいることで、アカリは初めて「自分以外の幸せ」を見ることができた。

つまり、ティアラはアカリの“心の教師”でもある。

もしその学びがなければ、アカリは「愛されること」しか知らないままだっただろう。

そしてその姿は、今の読者が共感できるアカリとはまったく違う。

ティアラがいるからこそ、アカリは“選ばれなかったヒロイン”ではなく、“学びを終えたヒロイン”になれたのだ。

もしもルート③:アカリが誰かに選ばれなくても幸せになる世界

もう一つの“if”として、アカリが恋も運命も手放し、ただ自分の人生を歩くルートを想像してみよう。

これは原作の延長線上にある、もっとも現実的な未来だ。

彼女はティアラやアクアを見送り、新しい土地で自分の役割を見つける。

恋が人生の中心ではなくなり、笑顔が“他者を喜ばせるためのもの”から“自分を満たすもの”へと変わっていく。

このルートでは、アカリはようやく“愛することと生きること”を切り離して考えられるようになる。

この未来こそ、アカリの“精神的ハッピーエンド”だ。

彼女が求めていたのは、恋の勝利ではなく、心の自由。

選ばれなくても幸せでいられる。

それがアカリというキャラクターが持つ最大のメッセージだ。

なぜ「選ばれなかった物語」は美しいのか

アカリの“もしも”を想像すればするほど、彼女が“選ばれなかった”ことの美しさが浮かび上がる。

彼女の恋が叶わなかったからこそ、ティアラとアクアの愛が真実になった。

そして、アカリがその愛を認めたことで、物語全体が“完成”した。

報われなかった恋は、悲劇ではない。

“物語を完成させるための欠片”なのだ。

つまり、「アカリが選ばれなかった世界」こそが、最も優しい世界。

誰も壊れず、誰も否定されず、それぞれが成長していく。

アカリがその一部であることに気づいた瞬間、彼女は真に自由になった。

“もしも”っていう想像は、物語への愛の裏返しなんだ。

アカリが選ばれていたら幸せだったのか――その問いに、俺は「違う」と答える。

彼女の幸せは、“誰かに選ばれた結果”じゃなく、“自分を赦せた瞬間”にあった。

それが、どんな恋よりも強い“生の物語”なんだと思う。

次章では、この「選ばれなかったヒロイン」がなぜ現代読者に深く刺さるのかを、社会的・感情的な観点から考えていく。

アカリが現代の読者に刺さる理由|“選ばれなくても生きていける”という強さ

アカリというキャラクターは、物語の中では“選ばれなかったヒロイン”として描かれる。

だが、現代の読者が彼女に強く惹かれるのは、その“敗北”が現実に近いからだ。

誰かに選ばれなかった経験。

自分だけが置いていかれた感覚。

それでも笑おうとする姿。

アカリはその“どうしようもなさ”を抱えながら、それでも前に進む姿を見せてくれる。

それが、今の時代に生きる多くの人の共感を呼んでいる。

“選ばれない”が当たり前の時代に生まれたヒロイン

SNSや恋愛コンテンツの中で、「誰かに選ばれること」が幸福の基準になりがちな現代。

そんな中で、アカリのように“選ばれなかったまま成長する”キャラクターは稀有だ。

彼女は恋に敗れ、役割を失いながらも、自分の生き方を選び直す。

その姿は、現代社会における“自立”や“自己肯定”の象徴になっている。

恋愛がすべてではない。

人に愛されなくても、愛を知ることはできる。

このメッセージが、令和のヒロイン像としてのアカリを特別な存在にしている。

また、彼女の無邪気さや焦燥は、現代的な“承認欲求”のメタファーでもある。

愛されたい。認められたい。

その気持ちが暴走してしまう不器用さこそが、人間らしい。

アカリの魅力は完璧さではなく、欠けたまま進もうとする勇気にある。

“愛されるヒロイン”から“愛を理解するヒロイン”へ

アカリの物語が多くの読者に刺さる理由は、彼女が「愛の受け手」から「愛の理解者」へと成長したからだ。

愛されることでしか存在を確かめられなかった少女が、愛することの意味を知り、自分を赦せるようになる。

この変化は、恋愛ストーリーというよりも“自己再生の物語”に近い。

だからこそ、彼女の物語には恋愛経験の有無を問わず共感が集まる。

ティアラローズやアクアスティードが象徴する“理想の愛”の形に対して、アカリは“現実の愛”を体現している。

そこにこそ、この作品がSNS世代に支持される理由がある。

恋がすべてじゃない。

でも、恋を通して人は強くなれる。

そのバランスを一番リアルに見せてくれるのが、アカリだ。

“自己肯定”という静かな革命

アカリが最後に見せた笑顔――「私、もう誰かの代わりじゃない」。

この言葉は、現代社会のメッセージとしても読める。

人は他者の基準ではなく、自分の物語の中で生きていい。

この“静かな革命”が、彼女を現代的なヒロインに押し上げている。

愛されることを手放す勇気。

それは、恋に勝つよりもずっと難しい強さだ。

アカリは「選ばれなかったヒロイン」ではない。

彼女は「自分を選んだヒロイン」だ。

そしてその姿が、恋も仕事も承認も“選択の時代”に生きる私たちの心に重なっていく。

だからこそ彼女は、物語を超えて生き続ける。

アカリって、現代の“頑張る自分”の投影なんだよ。

愛されたい気持ちも、焦る心も、全部抱えたまま、それでも笑う。

それを「綺麗事」じゃなく描いたからこそ、彼女はここまで刺さった。

ヒロインの価値が“恋愛の勝敗”じゃなく“生き方”になった時代。

アカリはその象徴なんだ。

――“選ばれなくても、生きていける”。

それが、アカリが現代に残した最大のメッセージだ。

まとめ アカリという存在が残した“静かな光”

物語が終わったあと、ふとページを閉じても、アカリの姿はどこか心に残る。

それは派手なヒロインではなく、“静かに成長した人”としての存在感だ。

彼女は恋に破れたわけでも、敗北したわけでもない。

ただ、自分の心に正直であろうとした。

そしてその姿勢が、作品全体に“現実の温度”を与えている。

恋愛物語の枠を越えて

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』は、タイトル通りの恋愛ファンタジーでありながら、

アカリの存在によって“人がどう変わっていくか”という人間ドラマに昇華している。

ティアラローズが愛を通して赦しを学んだのに対し、アカリは恋を通して“自分を許す”ことを学んだ。

この二つの学びが重なって、物語全体に「愛の成熟」というテーマが浮かび上がる。

つまり、アカリは“ティアラの影”ではなく、“ティアラのもう一つの光”だった。

“優しさの継承者”としてのアカリ

アカリが最後に見せた優しさは、彼女自身の痛みの記憶から生まれたものだ。

かつて恋に焦がれ、焦り、泣いた日々が、他人を思いやる力に変わっていく。

その過程があるから、彼女の優しさには深みがある。

アカリは誰かに愛を与えられなかったのではなく、

“愛を与える側”になったのだ。

そしてそれは、彼女の物語が終わったあとも続いていく“優しさの連鎖”になっている。

“報われない恋”という救いのかたち

報われない恋は、痛みを残す。

でも、その痛みを抱えて立ち上がる人間の姿ほど、美しいものはない。

アカリの笑顔には、その強さがある。

ティアラやアクアの物語が“愛を掴む強さ”を描くなら、アカリの物語は“愛を手放す強さ”を描く。

手放すことでしか掴めない幸福がある――それを教えてくれるのが、アカリというキャラクターだ。

彼女が残したもの

アカリが残したのは、“静かな光”だ。

それは、誰かに見せるための光ではなく、自分の心の中に灯した小さな灯火。

その光は、誰かの幸せを照らすためにある。

だから彼女の物語は、終わっても消えない。

読者が日常に戻るとき、その灯火が心の奥でふっと灯る。

「選ばれなくても、笑っていいんだ」と教えてくれる。

それが、アカリというキャラが持つ最大の優しさだ。

アカリって、派手さはない。

でも、読後に静かに残る“余韻”が、彼女の真価だと思う。

この作品を恋愛ファンタジーから“生き方の物語”に変えたのは、間違いなく彼女の存在。

俺がこの記事を書きながら何度も思ったのは――「彼女は報われなかったんじゃない、報われ方が違ったんだ」ってこと。

そう感じた人が一人でもいたなら、アカリはきっと、今も物語の中で笑ってる。

――その笑顔は、誰かの希望のかたち。

FAQ|「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」アカリに関するよくある質問

Q1. アカリは悪役ではないのですか?

いいえ。アカリは“乙女ゲーム世界の本来のヒロイン”として登場します。

彼女は悪役令嬢ティアラローズの対立軸に立つ存在ではありますが、物語上は純粋で前向きな性格を持つ少女です。

むしろ、彼女は「悪役令嬢」構造を成立させるための“もう一人の主軸キャラ”と言えます。

Q2. 原作とアニメ版のアカリは性格が違いますか?

基本設定は共通していますが、描かれ方に差があります。

原作(ぷにちゃん著/ビーズログ文庫)では内面描写が丁寧に描かれ、焦燥や不安も深く掘り下げられています。

一方、アニメ版ではテンポ重視の構成のため、明るさや行動力が前面に出ています。

そのため、アニメ版アカリは“よりポジティブな印象”を受けやすい構成になっています。

Q3. アカリの恋は最終的に報われないのですか?

はい、アクアスティードがティアラローズを選ぶため、アカリの恋は叶いません。

しかし彼女の物語は“失恋”ではなく“成長”として描かれています。

アカリは誰かに選ばれることではなく、自分自身を受け入れることで物語を終えるのです。

Q4. ティアラローズとアカリの関係は最終的にどうなりますか?

最終的には“理解と尊敬”の関係に落ち着きます。

アカリはティアラの優しさを通して人を赦す強さを学び、ティアラもアカリを通して“愛される覚悟”を深めます。

二人の関係は、対立ではなく「感情の継承」へと変化していきます。

Q5. アカリはその後どうなったのでしょうか?

原作では詳細な“その後”は明示されていませんが、外伝などでは穏やかに生きる彼女の姿が描かれています。

恋を手放した彼女が、“他者の幸せを祝福できる人”として成長したことが示唆されています。

Q6. アカリは現代のどんな読者層に共感されている?

20〜30代女性を中心に、“頑張っても報われなかった経験”を持つ読者層から強い支持を受けています。

恋愛だけでなく、自己肯定や承認欲求のテーマが重なるため、現代的ヒロイン像として人気を集めています。

Q7. アカリを通して作者・ぷにちゃんが伝えたかったことは?

“愛されること”ではなく、“愛を理解すること”。

アカリの成長は、「誰かのために生きる」から「自分のために笑う」への変化。

このメッセージこそ、ぷにちゃん作品に一貫して流れる優しさの本質です。

参考情報・出典・関連リンク

- 原作小説:ぷにちゃん『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』(ビーズログ文庫/KADOKAWA)

公式商品ページ - アニメ公式サイト:『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』公式ポータル

https://akudeki-anime.com/ - アニメ公式X(旧Twitter):@akudeki_anime

- 出版情報:KADOKAWA ビーズログ文庫編集部 公式サイト

https://bslogbunko.com/ - 原作著者ぷにちゃん公式ブログ:「ぷにちゃん日記」

https://ameblo.jp/punichanblog/ - アニメ版キャスト情報:花守ゆみり(アカリ役)インタビュー/アニメ!アニメ!

https://animeanime.jp/ - 読者レビュー参考:カクヨム・小説家になろう内レビュー/ファン考察まとめ

https://kakuyomu.jp/works/1177354054882822240 - 書籍情報引用:ISBN 978-4-04-734238-7 / 初版2017年3月刊

※当記事は公式書籍およびアニメ版をもとに分析を行っています。引用部分は著作権法第32条に基づく一部引用であり、商用転載・無断複製を禁じます。

コメント