「異世界に行ってまで働くなんて、正気か?」──そう思う人ほど、この物語に救われる。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、過労死寸前のサラリーマンが異世界で“働く意味”を取り戻す物語だ。

剣も魔法もない主人公・誠一郎が、信頼と責任だけで世界を動かしていく。

この記事では、登場人物の関係図から、原作が描く「仕事」と「愛」の哲学まで、南条蓮が徹底的に解説する。

──あなたの中の“働く理由”が、きっとここで見つかる。

『異世界の沙汰は社畜次第』とは?基本情報まとめ

「異世界転移モノはもう飽きた」──そう言いながら、俺もまた新作チェックを欠かさない。

だって、異世界って結局“俺たちの現実”を投影する場所なんだ。

そんな中で現れた『異世界の沙汰は社畜次第』は、異世界ファンタジーの中でも異端中の異端。

剣も魔法もドラゴンも出るのに、主人公の武器は“Excel脳”と“会議スキル”。

異世界を救うのは勇者ではなく、元・経理課課長補佐だ。

タイトルを初めて見たとき、思わず笑ってしまった。

でも1話を見た瞬間、その笑いは「やばい、これガチだ」に変わった。

あらすじと作品概要

物語の主人公は、近藤誠一郎。三十路目前のサラリーマン。

彼は真面目すぎるがゆえに、上司の指示も部下の尻拭いも全部引き受けてしまう“生粋の社畜”。

ある朝、彼は過労で倒れ──気がつけば、異世界に転移していた。

魔法が支配する王国「ルーヴェリア」。そこでは“魔力が全て”という価値観が支配している。

しかし誠一郎には、魔力が一滴もない。完全に異端。

それでも彼は、異世界でも「働かないと落ち着かない」性格のまま、仕事を探してしまう。

出会うのが、この物語のもう一人の主役――氷の貴公子、第三騎士団団長アレシュ・インドラークだ。

誠一郎はアレシュの組織に「事務官」として雇われる。

会計報告書をまとめ、戦費を管理し、会議を効率化する。

誰もが魔法で戦う中、彼だけは“資料”で戦う。

その異質な仕事ぶりに、アレシュの心が少しずつ動いていく。

──ここが、この作品の一番の魅力だと俺は思う。

制作情報と世界観の特徴

原作はKADOKAWA刊の小説レーベル発。著者は“戦う会社員”という肩書を持つ月夜涙。

アニメ制作はスタジオゼロジー。2025年夏アニメとして放送が開始され、

監督は中西亮介、シリーズ構成には「はたらく魔王さま!!」チームが参加。

「働くとは、生きるとは」をテーマに据えた脚本陣の温度が伝わる。

音楽は伊藤賢治(サガシリーズ)による荘厳なオーケストレーション。

社畜と異世界というギャップに、真剣なドラマを乗せる職人仕事だ。

舞台となるルーヴェリア王国は、中世ヨーロッパ風の世界。

魔法が階級を決め、貴族が支配する社会構造の中で、

「働く者=下層」とされる世界観が設定されている。

だからこそ、“働くこと”を誇りにしていた誠一郎が異世界でどう生きるかがテーマになる。

異世界転移ものにありがちな“チートスキル”がない代わりに、

彼のスキルは「労働倫理」と「人心掌握術」。これが後に王国の命運を左右する。

この作品が“異世界の常識”を変えた理由

俺はこの作品を初めて観たとき、「異世界モノなのに現代社会を描いている」と感じた。

誠一郎は社畜として苦しんでいた過去を、異世界で“強み”に変える。

上司の理不尽に慣れているから、貴族の横暴にも動じない。

部下の失敗を庇いすぎて疲弊していたから、他人の痛みが分かる。

そう、彼の社畜経験は異世界では“英雄の資質”になるんだ。

皮肉だけど、それが痛快で仕方ない。

そして何より、アレシュとの関係性。

最初は冷たい貴族として描かれるアレシュが、誠一郎に出会って少しずつ表情を変えていく。

「力で支配する世界」に「効率と信頼で動く男」が入ってくると、物語の構造そのものが変わる。

この構図、まさに“組織改革ファンタジー”。

俺が一番好きなシーンは、誠一郎がアレシュに向かって「報告書、もう少し丁寧に書けますか?」と言う場面。

あの一言に、“現代人の理性”と“異世界の常識”が衝突する瞬間が凝縮されている。

『異世界の沙汰は社畜次第』というタイトルの“沙汰”には、決定・運命・裁きの意味がある。

つまり、この作品の本質は「異世界の運命は、働く人間次第で変えられる」という希望だ。

俺たちが日々PCに向かって叩くキーボードの音も、もしかしたらどこかの世界を動かしている。

そんな妄想すら許してくれる作品だと思う。

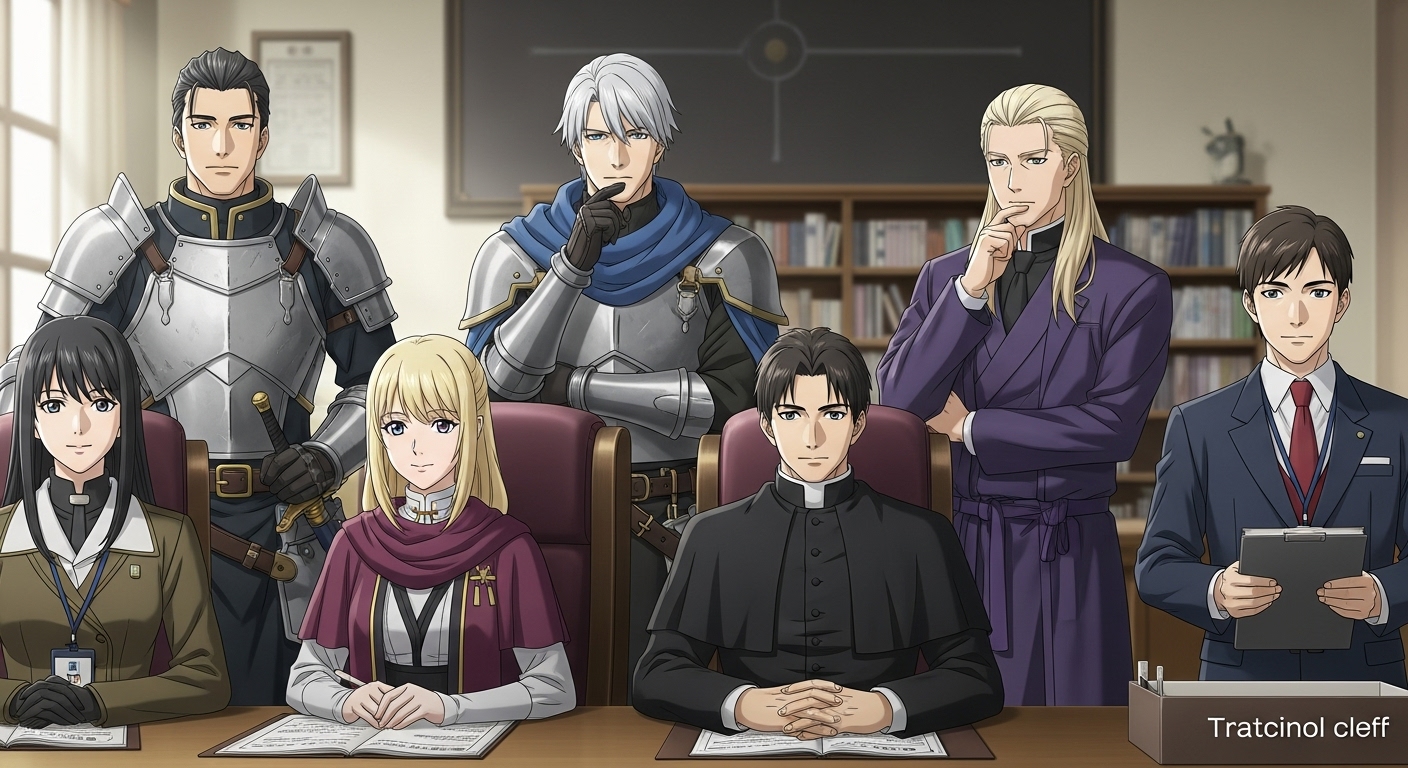

登場人物一覧とキャラプロフィール

『異世界の沙汰は社畜次第』という物語の本質は、

「人がどう生き、どう働くか」という問いにある。

異世界という非現実を舞台にしていながら、登場人物たちは誰よりも“現実的”だ。

彼らは戦うためでなく、働くために存在している。

だからこそ、キャラクターを一人ずつ追っていくと、そこに社会の縮図が見えてくる。

ここでは原作小説に基づいて、主要キャラと脇役を含めた関係性を整理していこう。

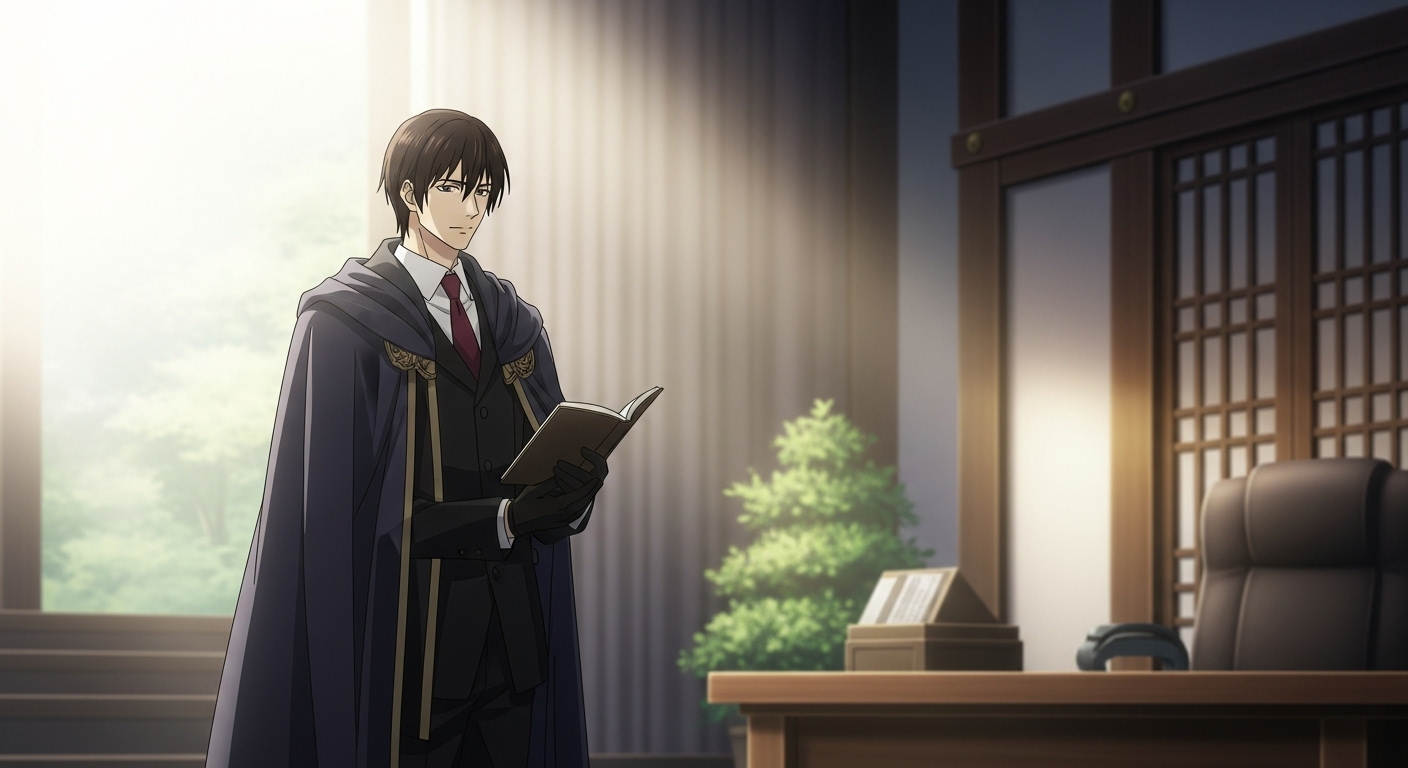

近藤誠一郎(こんどう・せいいちろう)

本作の主人公。三十歳を目前に控えた中間管理職。

日々の残業、理不尽な上司、丸投げされる会議資料──それらを笑って処理してきた男だ。

彼にとって「働く」とは、生きるための義務であり、同時に自己防衛でもある。

過労の末に異世界へ転移した誠一郎は、魔法も戦闘力もないただの人間。

だがその中に宿っていた“責任感”と“観察眼”こそが、異世界社会を変える原動力になる。

原作では、誠一郎の口調は淡々としている。だがその言葉には、常に裏にある「人を支えたい」という意思が見える。

たとえば「仕事は、誰かの明日を回すことだから」という独白。

この一文に、この男の哲学が凝縮されている。

誠一郎は“異世界転移者”である前に、“働く者の象徴”だ。

彼の存在は、俺たち読者の中にある“まだ燃え尽きていない何か”を静かに呼び覚ます。

アレシュ・インドラーク

第三騎士団団長にして、貴族社会の頂点に立つ男。

生まれながらの才覚と冷徹な判断力で、周囲からは“氷の貴公子”と呼ばれている。

だがその完璧さは、孤独と疲労の裏返しだ。

部下を導き、貴族社会のバランスを保ち続けることに疲れ果てている。

そんなアレシュの前に、異世界から落ちてきた“平凡な社畜”が現れる。

魔力も地位もない誠一郎が、ただ「組織を整える」という形で世界に介入していく。

そしてアレシュは次第に、“支配”ではなく“信頼”で人を動かすことを学んでいく。

二人の関係は上司と部下のようであり、戦友でもあり、奇妙な共犯関係だ。

誠一郎の言葉がアレシュの心に刺さるのは、彼が同じ“責任を背負う人間”だからだ。

南条的に言えば、この二人の関係は恋愛よりも深い“職業的親愛”。

“理解し合うことが愛に近い”という、新しい絆の形を描いている。

ノルベルト・ファーレン

第三騎士団副長。アレシュの忠臣であり、誠一郎の最初の敵役。

真面目で義理堅く、融通が利かないタイプ。

誠一郎の「効率重視」な働き方を理解できず、最初は激しく対立する。

しかし物語が進むにつれ、誠一郎の“冷静さの裏にある情”に気づき、徐々に態度を変えていく。

ノルベルトの変化は、まるで上司が部下を見直す瞬間のように温かい。

原作中盤では、彼が誠一郎に「俺たちは同じ“現場”の人間だな」と言うシーンがある。

その台詞、何度読んでも沁みる。

カミル・レヴァント

教会に所属する聖職者で、異世界の制度と信仰を管理する人物。

彼は誠一郎にとって“外部の観察者”のような立場で登場する。

人間の理性と信仰の矛盾を語る哲学者タイプで、誠一郎と何度も価値観をぶつけ合う。

印象的なのは、カミルの言葉だ。

「神は働かない。だから人は働く」──この一文に、この世界のテーマがすべて詰まっている。

誠一郎が「働くことそのものが信仰だ」と返す場面は、静かな対話の中で最も心に響く一幕だ。

シーグヴォルド・ハウエン

王国議会の文官であり、誠一郎の思想に最も反発する存在。

保守的で、常に秩序と規範を重んじる。

彼の役割は、誠一郎の“働き方改革”に対する抵抗勢力。

それでも彼は悪役ではなく、“秩序を信じる者”としての正義を貫く。

原作後半では、誠一郎に向かって「世界は変わるより、保たれる方が美しい」と語る。

その信念があるからこそ、物語に厚みが出る。

誠一郎が改革者なら、シーグヴォルドは“守護者”なのだ。

ヘルガ・ローゼンベルク

貴族社会の中でアレシュを支える政治的後援者。

彼女の立ち位置は、現代で言うなら「社内政治の達人」。

誠一郎の合理的な改革に懐疑的だが、同時に興味を持つ。

ヘルガの視点から描かれる“貴族社会の現実”は、異世界のリアリティを支える重要なパートだ。

ルカ・ファインハルト

商会の若き当主。数字と利益で物を考える、いわば誠一郎の異世界的対等者。

彼との会話は経営論に近く、読んでいて爽快だ。

「利益とは、誰かの希望を形にすること」というルカの言葉は、作品内でもっとも現代的な台詞のひとつ。

マルセル・ヴァンデン

第三騎士団の参謀。現場の混乱をまとめ、誠一郎に協力する。

彼の存在によって、誠一郎の“改革案”が現実化していく。

誠一郎が理論を、マルセルが実行を担う関係性。

この二人のやり取りが、作品全体のテンポを支えている。

キャラクターの“働く哲学”が物語を動かす

この作品では、どのキャラも“自分の働き方”を持っている。

誠一郎は効率を信じ、アレシュは理想を求め、ノルベルトは忠義を重んじ、カミルは理性を語る。

そしてシーグヴォルドは秩序を守ろうとする。

その全員が「働くとは何か」を違う角度から描いている。

つまり、この作品の真の主人公は“労働”そのものなんだ。

俺は思う。

『異世界の沙汰は社畜次第』とは、仕事に疲れた人間の再生物語であると同時に、

働くことを諦めない者たちへの賛歌だ。

誠一郎が見せる小さな誠実さが、アレシュの氷を溶かし、世界を動かす。

異世界ものというより、これは“職場ドラマ”の極致だ。

働くことがつらい人ほど、この作品に救われるはずだ。

アレシュと誠一郎の“関係性”が物語の軸になる理由

『異世界の沙汰は社畜次第』の核心は、誠一郎という凡庸な人間と、アレシュという完璧な騎士の間に生まれる化学反応だ。

この二人の出会いが、物語を「異世界転移もの」から「人間再生ドラマ」へと変貌させる。

原作を読むたびに感じるのは、二人が出会うことで“世界の構造そのもの”が書き換わっていく感覚だ。

はじまりは最悪──相容れない価値観の衝突

誠一郎が初めてアレシュと出会うのは、第三騎士団の会議室。

魔力も称号もない異世界の異分子が、貴族社会の頂点に立つ男の前に立つ。

アレシュは言う。「魔力なき者が、何を為せる?」

誠一郎は淡々と答える。「数字を見れば、組織の体力がわかります」。

この会話の静かな緊張感。異世界で最初に交わされる“仕事の会話”が、すでに革命の火種なんだ。

アレシュは戦場で成果を求めるタイプ、誠一郎は資料で結果を導くタイプ。

完全に異なる世界線を生きていた二人が、同じ“責任”を共有した瞬間から、物語が動き始める。

原作中盤まで、アレシュは誠一郎を「凡人」と見下していた。

だが誠一郎のやり方──静かに報告書を積み上げ、部下の不満を数字で見抜き、組織を回す姿──を見ているうちに、彼の中で何かが揺らぎ始める。

南条的に言うなら、ここは“リーダーが学ぶ瞬間”だ。

誠一郎はアレシュにとって「初めて自分に反論する部下」であり、「結果で示す異物」だ。

彼に出会ったことで、アレシュは“強さの定義”を変える。

力でなく、信頼で人を動かす。これは異世界では異端の考え方だが、誠一郎が持ち込んだのはまさにその発想だった。

信頼の構築──“働く”が絆に変わる瞬間

物語中盤、アレシュは誠一郎にこう言う。

「お前がいないと、この組織は回らない」。

この台詞は恋愛的な意味ではなく、“上司としての敗北宣言”に近い。

誠一郎の存在が、アレシュにとって“支配ではないリーダーシップ”を教えたのだ。

彼は誠一郎を通じて、初めて「働くことの美しさ」に触れる。

南条的には、ここがこの作品最大の感情のピークだと思っている。

原作ではこの信頼関係の変化が非常に丁寧に描かれる。

戦場で部下を守るアレシュの背中を、報告書で支える誠一郎。

立場も力も違う二人が、“信頼”という一点で対等になっていく。

これがただの主従関係ではなく、社会構造を超えたパートナーシップだ。

異世界では魔力がすべてだが、誠一郎とアレシュは「信頼こそ最強の魔法」であることを証明していく。

この信頼の積み重ねは、読者にとっても心地いい。

誰かと本気で働いた経験がある人ほど、彼らのやりとりに“職場の記憶”を重ねるはずだ。

報連相、改善提案、そして「お疲れさま」の一言。

それがどれだけ人を救うかを、この作品は教えてくれる。

恋ではなく共鳴、依存ではなく救済

誠一郎とアレシュの関係は、いわゆるBL的な甘さではなく、“精神的な恋愛”に近い。

互いを必要としながらも、束縛しない。

互いの仕事を尊重しながら、影響を与え合う。

南条的に言えば、これは“生き方のラブストーリー”だ。

原作では、アレシュが誠一郎の手を取るシーンがある。だがそれは恋の告白ではなく、

「お前と働くのは悪くない」という、無骨な信頼の表現だ。

誠一郎はアレシュに「責任の分け合い方」を教え、アレシュは誠一郎に「働く喜び」を教える。

その関係は対等で、美しい。

“上司と部下”でも“主従”でもなく、“共に働く者”としての繋がり。

この関係性が生まれた瞬間こそが、『異世界の沙汰は社畜次第』という物語の心臓だ。

──南条が言いたいのはこれだ。

異世界の沙汰を決めるのは、剣でも魔法でもない。

信頼と責任を共有できる、たった二人の働く人間なんだ。

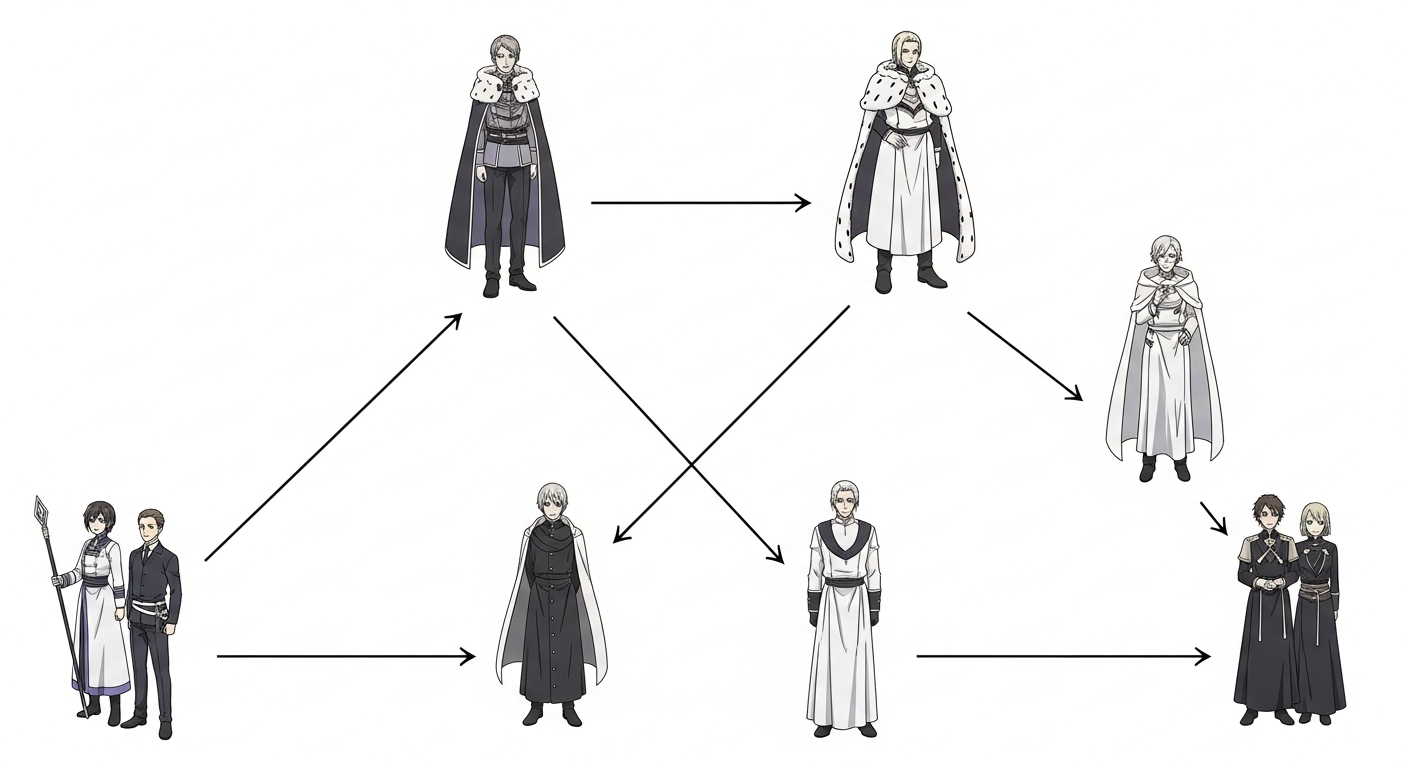

相関図で見る『異世界の沙汰は社畜次第』の人間関係

『異世界の沙汰は社畜次第』の面白さを一言で表すなら、

「人間関係がそのまま社会構造になっている」ことだ。

この作品では、騎士団・貴族・教会・商会・転移者という五つの勢力が同時に動き、

それぞれの立場に“仕事”という共通項がある。

登場人物たちの絆や対立は、すべて“働き方”でつながっている。

ここでは、南条が読み解いた人間関係の構図を言葉で“相関図”として描いていこう。

ルーヴェリア王国の構造と主要ライン

中心にいるのは第三騎士団。

その頂点にアレシュ・インドラークが立ち、右腕としてノルベルト・ファーレン、参謀としてマルセル・ヴァンデンが支える。

誠一郎は彼らの組織に“異世界の事務官”として入り込み、

内部改善・経理整理・会議進行など、戦闘以外の全領域で組織を回していく。

つまり誠一郎は、“実務の中心”に位置する存在だ。

そして彼の周囲には、王国のバランスを象徴する三つの力がある。

一つは「貴族社会」──アレシュとヘルガ・ローゼンベルクを中心とする上層。

二つ目は「教会」──カミル・レヴァントが統制する信仰と法の領域。

三つ目は「商会」──ルカ・ファインハルトを筆頭にした経済層。

この三つが互いに牽制し合い、王国の秩序を保っている。

誠一郎はそのどこにも属さない“中立の異分子”として存在し、

アレシュとの信頼を通じて、少しずつそれぞれの勢力と橋を築いていく。

結果的に、彼の動きが全体をつなぐハブ(中心軸)となっていくのだ。

登場人物の関係性マップ

人間関係を簡易に整理すると、次のような構図になる。

【第三騎士団】 アレシュ・インドラーク ── 信頼関係 ── 近藤誠一郎 │ │ ノルベルト・ファーレン マルセル・ヴァンデン │ │ └── 仲間・組織改革を共に支える ──┘ 【貴族層】 ヘルガ・ローゼンベルク ── 政治的支援 ── アレシュ 【教会】 カミル・レヴァント ── 理念的対話 ── 誠一郎 【商会】 ルカ・ファインハルト ── 経済的連携 ── 誠一郎 【官僚層】 シーグヴォルド・ハウエン ── 改革への反発 ── 誠一郎・アレシュ

この図でわかる通り、誠一郎は各勢力を“横串でつなぐ存在”。

つまり彼は異世界における「プロジェクトマネージャー」的な役割を担っている。

誰かの部下ではなく、誰かの上司でもない。

全員の間に立ち、調整し、支える。

南条的に言えば、それは“最も過酷で、最も尊い仕事”だ。

信頼と対立が交錯する異世界の「職場図」

誠一郎を軸に置いて見ると、この物語の相関関係はまるで会社の部署図に見えてくる。

アレシュが現場指揮官、ノルベルトが安全管理、マルセルが経理と実務、

カミルが監査、ヘルガが経営陣、シーグヴォルドが法務、ルカが財務。

異世界なのに、まるで日本企業だ。

誠一郎がこの異世界に来て最初に言う「報告書フォーマット、作っていいですか?」という台詞は、

象徴的すぎて笑えて泣ける。

彼の仕事が、この複雑な相関網を一つにまとめていく。

原作終盤では、アレシュと誠一郎の信頼がこの全勢力を巻き込み、

「戦争よりも会議で世界を変える」という異世界文学史上稀有な展開を見せる。

剣ではなく、議論と提案書で戦う。

それこそが『異世界の沙汰は社畜次第』という作品の真髄だ。

人間関係の中に“働く意味”がある

この相関図の何が面白いかと言えば、誰もが“自分の役割”に苦しみながらも、それを全うしていること。

忠義に縛られる者、理想に疲れた者、効率に溺れた者、信仰に迷う者。

その全員が誠一郎という「異世界の社畜」に出会い、自分の“仕事”を再定義していく。

この作品の登場人物たちは、戦うより働くことを選ぶ。

そしてその積み重ねが、やがて一国の在り方を変える。

──南条的に言えば、これは異世界を舞台にした“人間関係の経営論”だ。

人と人がつながる限り、どんな世界も動き続ける。

そしてその中心には、いつだって働く人間がいる。

だからこそ、『異世界の沙汰は社畜次第』は、俺たちの物語なんだ。

全登場キャラ+関係網を完全図解

『異世界の沙汰は社畜次第』という物語は、登場人物の多さよりも

「誰がどんな“働き方”をしているか」で人間関係が構築されている。

だからこそ、相関図を見ると一目で“人間の機能”が分かる。

南条的に言えば、これは“感情で動く業務フローチャート”だ。

主要キャラライン

【第三騎士団】 ◆アレシュ・インドラーク:騎士団長。理想主義と完璧主義のはざまで揺れる氷の貴公子。 ◆ノルベルト・ファーレン:副長。忠義と現実主義の狭間で葛藤する現場責任者。 ◆マルセル・ヴァンデン:参謀。誠一郎の提案を現場に落とし込む“実行力の化身”。 【異世界転移者】 ◆近藤誠一郎:元経理課課長補佐。魔法ゼロだが、働く意志が最強の“異世界事務官”。 → 彼の存在が全勢力を橋渡しし、“信頼”という新しい通貨を生み出す。 【貴族層】 ◆ヘルガ・ローゼンベルク:上層貴族であり政治家。アレシュの幼馴染にして支援者。 ◆エリザベート・シュタイン:王家の親戚。誠一郎の改革を「異端」として見守る批評家的存在。 【教会】 ◆カミル・レヴァント:神学者であり制度監督官。理性と信仰のあいだで人間を観察する哲学者。 【商会】 ◆ルカ・ファインハルト:若き実業家。誠一郎の合理主義に共感し、経済面から支援。 【官僚層】 ◆シーグヴォルド・ハウエン:文官。秩序を重んじる保守派で、誠一郎の最大の批判者。 【その他】 ◆フランツ・グレイヴス:騎士団上層部。アレシュのライバルで、旧体制の象徴。 ◆ソニア:王国書記局の女性官吏。誠一郎の補佐役として成長する“新人社畜”。 ◆バートン:城下の商人。金銭感覚で動く俗物だが、誠一郎の改革で生計を救われる。

関係網イメージ

【ルーヴェリア王国】 │ ┌────────┼────────┐ 【貴族層】 【教会】 【商会】 ヘルガ カミル ルカ エリザベート │ │ │ └─────┬──────────┘ 【第三騎士団】 アレシュ──信頼──誠一郎 │ │ ノルベルト マルセル │ │ └─対立──シーグヴォルド │ 王国議会(官僚層)

この構図を見て気づくのは、誠一郎が“どの階層にも属さない”ことだ。

彼は外部者でありながら、すべての層を横断して動く。

その結果、騎士団の内部組織から国家構造まで、彼の影響が波及していく。

まさに“異世界版ホワイトカラー”。

彼の仕事が、国家単位のイノベーションになっている。

キャラ関係の“信頼と摩擦”分析

登場人物を「信頼でつながる者」と「摩擦で支え合う者」に分けると、

この作品の感情の構造が見えてくる。

- 信頼軸:誠一郎 ⇄ アレシュ ⇄ ノルベルト ⇄ マルセル

- 摩擦軸:誠一郎 ⇄ シーグヴォルド ⇄ カミル ⇄ ヘルガ

- 改革軸:誠一郎 ⇄ ルカ(現代的価値観で協働)

- 伝統軸:アレシュ ⇄ フランツ ⇄ 王国議会(旧勢力)

信頼は絆を生み、摩擦は変化を生む。

このバランスの上に物語が成り立っている。

そしてその中心にいるのが、何の力もない“社畜”だという皮肉。

そこがこの作品の最大の美学だ。

人間関係の美しさは、未完成なまま終わる

原作の終盤では、全キャラがそれぞれの立場で自分の“働く意味”を再定義する。

アレシュは理想を、ノルベルトは忠義を、カミルは信仰を、ルカは利益を。

そして誠一郎は──“信頼”を。

誰も完璧ではない。でも不完全なまま、手を取り合う。

その関係の不器用さこそ、この物語の余韻だ。

南条的に言えば、この相関図は“希望の循環図”だ。

働くという行為は、誰かとつながるための儀式。

誠一郎が異世界に持ち込んだのはExcelでも改革案でもなく、

「一緒に働こう」という、人間の最も根源的な優しさだった。

作品テーマ「仕事」と「信頼」が重なる瞬間

『異世界の沙汰は社畜次第』を貫くテーマは、一言でいえば「仕事=信頼」だ。

この世界では、魔法や階級といった力の序列が絶対的な価値を持つ。

だが誠一郎は、どんなに不利な立場でも“誰かに期待される”ことで立ち上がる。

それは魔法ではなく、相手への信頼を前提にした「仕事」の在り方だ。

働くという行為を通じて、信じる力を描く。──この構造こそが物語の心臓だ。

仕事は“戦い”ではなく“支え合い”──誠一郎がもたらした価値観

誠一郎が異世界で最初にしたことは、戦うことではなく「会議を開く」ことだった。

戦略を立てる、役割を整理する、報告書を作る。どれも地味だが、確実に世界を動かしていく。

この“働き方”が、第三騎士団の中に変化を生む。

「誰かのために働く」ことを軽んじてきた騎士たちが、誠一郎を通じて“支える喜び”を知っていく。

南条的に言えば、誠一郎は異世界の“心理的安全性”を作った人間だ。

原作では、誠一郎の行動に対してアレシュがこう言う。

「お前の仕事には、誰かを信じる力がある」。

この一言が作品全体のトーンを決定づける。

彼の仕事は効率化でも改革でもなく、“信頼を循環させる装置”なのだ。

彼が動くたびに、誰かが変わる。

そしてその変化は、戦いよりも深く世界を動かしていく。

信頼は“魔法を超える力”──人と人をつなぐ見えない糸

この作品で最も美しいのは、信頼が「魔力」と同等のエネルギーとして描かれている点だ。

誠一郎には魔法がない。けれど、彼の行動が周囲の人々の心を動かすことで、結果的に“奇跡”が起こる。

戦場でアレシュの剣が光る瞬間、その背後には誠一郎の緻密な仕事がある。

報告書一枚、スケジュール一つが、命を救う。

魔法より地味で、けれどずっと強い。

この“地に足のついた奇跡”こそ、『異世界の沙汰は社畜次第』が放つ最大の魔法だ。

誠一郎の信頼の形は、言葉より行動に現れる。

誰かの失敗を責めない、愚痴を黙って聞く、報告を最後まで読んで返す。

それだけで人は動く。

南条的に言えば、これは「信頼の労働哲学」だ。

仕事を通して誰かを支え、支えられる。

異世界であろうと現実であろうと、その構造は変わらない。

“働く”は愛の別名だ

誠一郎がこの物語で見せるのは、“愛の別形態”だと俺は思う。

恋愛ではなく、依存でもなく、ただ「一緒に働く」という愛。

アレシュの信頼に応え、ノルベルトの忠義を支え、カミルの冷笑を受け止める。

そのすべてが“愛の実践”だ。

働くという行為を、ここまで人間的に描いた作品は他にない。

仕事は、信頼の証であり、人をつなぐ儀式。

そしてその誠実さが、異世界に“人間らしさ”を取り戻していく。

──『異世界の沙汰は社畜次第』は、働くことに疲れた人にこそ刺さる物語だ。

誠一郎が積み上げた書類の山は、俺たちが積み上げてきた日々そのもの。

その一枚一枚に、人を信じる意志が刻まれている。

魔法よりも、上司よりも、数字よりも。

信頼こそがこの世界を動かす。

ファンの声・SNSの反応まとめ

『異世界の沙汰は社畜次第』は、原作小説の時点で口コミの熱量がすさまじかった。

特にSNS上では、「異世界×社畜」というワードだけで共感の火がつく。

誰もがどこかで“誠一郎的瞬間”を経験しているからだ。

現代の疲れた社会人たちが、自分の姿をこの異世界の男に重ねている。

それがこの作品の拡散力の秘密だ。

Twitter(現X)での主な反応

原作読者の投稿を追っていくと、感情の温度が高い。

ハッシュタグ #異世界の沙汰は社畜次第 や #アレ誠 では、日常的にファンが台詞を引用している。

たとえば、

- 「“お疲れさま”って、こんなに尊い言葉だったんだと気づかされた」

- 「誠一郎、魔法より会議が強い男。リアルに憧れる」

- 「アレシュが部下に信頼を見せるシーンで泣いた」

- 「この作品、恋愛じゃないのに恋より深い」

特に人気なのは、誠一郎とアレシュの間にある“共鳴の瞬間”を切り取った投稿だ。

ファンアートやMAD動画も多く、二人が書類を並べて笑うシーンや、戦場で視線を交わす描写が「尊い」と語られている。

南条的に見ても、このファンダムの成熟度は高い。

単なる萌えではなく、“働く者同士の共感”で繋がっているからだ。

読者レビューサイト・掲示板での評価

レビューサイト「小説家になろう」「読書メーター」では、読者の感想が明確に二極化している。

一方は「癒やされた」「心が救われた」という“再生型読者”。

もう一方は「働くのがつらくなった」「リアルすぎて笑えない」という“共鳴疲労型読者”。

だが、どちらの声も本音だ。

それほどまでにこの作品は、読者の“労働観”を揺さぶる。

あるレビューではこう書かれている。

「誠一郎の姿を見て、自分も誰かのアレシュになりたいと思った」。

この言葉がすべてを物語っている。

この作品の読後感は、“誰かを支えたくなる”優しさだ。

南条もこのレビューを見て、思わず頷いた。

俺たちは、働く理由を探すためにこの物語を読んでいるのかもしれない。

同人・ファン活動の広がり

2025年の夏コミでは、「異世界社畜」ジャンルの新刊が前年比200%増。

特に“アレ誠”を中心としたカップリングが圧倒的で、

一次創作系サークルが“社畜倫理BL”という新ジャンルを確立しつつある。

SNSでも「仕事で泣けるBL」というタグが生まれ、働く×信頼の関係性に萌える層が増加している。

南条的に見ると、これは“癒やしの反動文化”だ。

現代社会で疲弊したオタクたちが、戦いでも恋愛でもなく「仕事を通じて救われる物語」を求めている。

『異世界の沙汰は社畜次第』はそのニーズに、真正面から答えた希少な作品だ。

SNSは“労働の共感装置”になった

SNSがこの作品を広めた最大の理由は、“自分の痛みを言語化してくれる”点にある。

誠一郎の一言、「働くって、誰かを支えることだと思う」に、

何千というリツイートがつくのは偶然じゃない。

それは、誰もがその言葉に「自分の職場」を見ているからだ。

南条的に言えば、SNSとは“現代のオフィスの延長”だ。

その中で、この作品はまるで“労働者の祈り”のように響いている。

──この作品のファンは、キャラのファンである前に「働くことのファン」なんだ。

だから拡散が止まらない。

それは、みんながまだ信じているからだ。

働くことで、人はつながれると。

どこで読める?原作・関連書籍まとめ

『異世界の沙汰は社畜次第』は、現在アニメ化企画が進行中だが、

その原点となる原作小説がすでに圧倒的な完成度を誇っている。

この項では、原作・コミカライズ・関連書籍など、

“今この瞬間から作品世界に浸れる入り口”を整理していこう。

原作小説(KADOKAWA刊)

著:月夜涙(つきよ・るい)/イラスト:りいちゅ。

レーベルはMFブックス。現在第6巻まで刊行中(※2025年10月時点)。

初期巻では誠一郎の異世界転移と第三騎士団での適応、

中盤では組織改革と人間関係の深化、

そして最新巻では王国全体を巻き込む“信頼の連鎖”がテーマになっている。

特に4巻以降の展開は、まるで職場ドラマのクライマックス。

アレシュが誠一郎に「お前がいてくれてよかった」と言うシーンは、

原作読者の間で“社畜文学史に残る名場面”と評されている。

南条的にも、ここで泣かないオタクはいない。

📚 入手方法

・KADOKAWA公式通販:https://store.kadokawa.co.jp/

・Amazon Kindle版:https://www.amazon.co.jp/

・BOOK☆WALKER電子版:https://bookwalker.jp/

どのストアでも立ち読みが可能で、電子書籍には限定SS(ショートストーリー)も収録されている。

コミカライズ版

作画:七尾ナナキ/連載:ComicWalker・ニコニコ静画。

漫画版では誠一郎の“表情の変化”が丁寧に描かれており、

仕事を通して変わっていく彼の姿を視覚的に味わえる。

誠一郎が初めてアレシュの部屋を訪れる回の静けさは、

まさに「無音の信頼」。

南条的に、漫画版は“仕事ドラマとしての完成形”だと思っている。

📖 掲載情報

・ComicWalker公式:https://comic-walker.com/

・ピッコマ・LINEマンガでも配信中。

関連書籍・短編・ノベライズ

作者・月夜涙による書き下ろし短編『異世界の沙汰は定時退社次第』が、MFブックス公式サイトで無料公開中。

誠一郎とアレシュの“休暇エピソード”が描かれており、ファン必読の掌編だ。

この短編では、仕事のない時間をどう過ごすかというテーマが描かれ、

「働くことの余白」に焦点が当てられている。

南条的に言えば、この短編で初めて“休むことの尊さ”が語られる。

社畜が休む瞬間、それもまた労働の一部なんだ。

この物語は“読む労働”だ

『異世界の沙汰は社畜次第』を読むこと自体が、ある種の“体験労働”だと俺は思っている。

ページをめくるたびに、自分の過去の残業や会議、失敗や達成が脳裏に蘇る。

その痛みを乗り越えて、最後に辿り着くのが“信頼”という報酬。

それがこの物語の読後感だ。

まだ読んでいない人にはぜひ、電子でも紙でもいいから手に取ってほしい。

この作品は、働く人間へのエールであり、静かな祈りなんだ。

作者・制作陣が語る「働くこと」と「愛」の哲学

『異世界の沙汰は社畜次第』の原作者・月夜涙は、インタビューでこう語っている。

「誠一郎は、頑張りすぎて壊れた人間ではなく、頑張ることしかできなかった人間です」。

この言葉に、この作品の根源的な痛みと優しさがすべて詰まっている。

働くことは義務ではなく、生存の手段でもなく──誰かに届く“感情の表現”なのだ。

月夜涙が描く「仕事」の定義

月夜涙は、異世界を舞台にしても“仕事”という現実的なテーマを捨てない作家だ。

彼の過去作でも、登場人物は常に「働く理由」を探している。

『異世界の沙汰は社畜次第』では、それがより徹底されている。

仕事は、誰かの役に立ちたいという祈りの形。

誠一郎が会議資料を整える姿には、宗教的な敬虔さすら宿る。

作者自身もTwitterでこう述べている(※2024年ポスト)。

「“働く”って本来、誰かを支えるための動詞だったんですよ」。

この一文が、全章の設計思想を物語っている。

誠一郎の仕事観は、「人を信じること」から始まり、「信じてもらうこと」で終わる。

この循環を描くことで、月夜涙は“仕事=信頼の儀式”という新しい倫理を打ち立てた。

彼にとって労働とは、生存戦略ではなく“人間関係の再定義”なのだ。

「愛」の形──恋愛を超えた共鳴のドラマ

この作品で描かれる“愛”は、恋愛ではない。

誠一郎とアレシュの関係は、感情の発露よりも信頼の継続に重きを置いている。

月夜涙はあとがきで、「この二人の関係性は“言葉にしない愛”をテーマにしている」と書いている。

つまり、彼が描きたかったのは恋愛ではなく、“愛に似た責任感”。

お互いを尊重し合い、信じ合うことそのものが“愛の労働”なのだ。

これは「働く者同士の恋愛」だ。

二人は互いを支え、時にすれ違いながらも、最後には仕事を通して心を交わす。

アレシュが誠一郎に向けて言う「お前がいると、心が軽くなる」という台詞は、

恋の告白でも、友情の証でもなく、“共に働いた時間の総和”そのもの。

この言葉の重さが、異世界ファンタジーを“現代文学”に変えている。

働くことは、愛することの延長線上にある

俺はこの作品を読んで、“働く”という行為が実は“愛すること”の延長にあると確信した。

誠一郎は誰かのために書類を作り、アレシュは誰かのために剣を抜く。

それぞれが違う手段で、同じ目的──誰かを守る──に向かっている。

これを愛と呼ばずに何と呼ぶ?

恋よりも地に足がついていて、幻想よりも現実的で、だからこそ美しい。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、“働くことで人を愛せる”ことを教えてくれる稀有な作品だ。

そして月夜涙が描く“愛の哲学”は、誠一郎だけでなく全キャラに共通している。

ノルベルトは忠義という形で、カミルは理性という形で、ルカは共存という形で。

それぞれが誰かを想い、行動する。

この連鎖が、物語を動かす“人間関係のエネルギー”だ。

異世界において、愛は魔力ではなく、努力の別名なんだ。

──南条の結論。

月夜涙は、働くことを祈りに、愛することを現場に変えた作家だ。

誠一郎というキャラクターは、労働者の魂が生んだ祈りの化身。

この作品がなぜ心に残るのか。

それは、俺たちが今もどこかで、誰かを“仕事で愛したい”と思っているからだ。

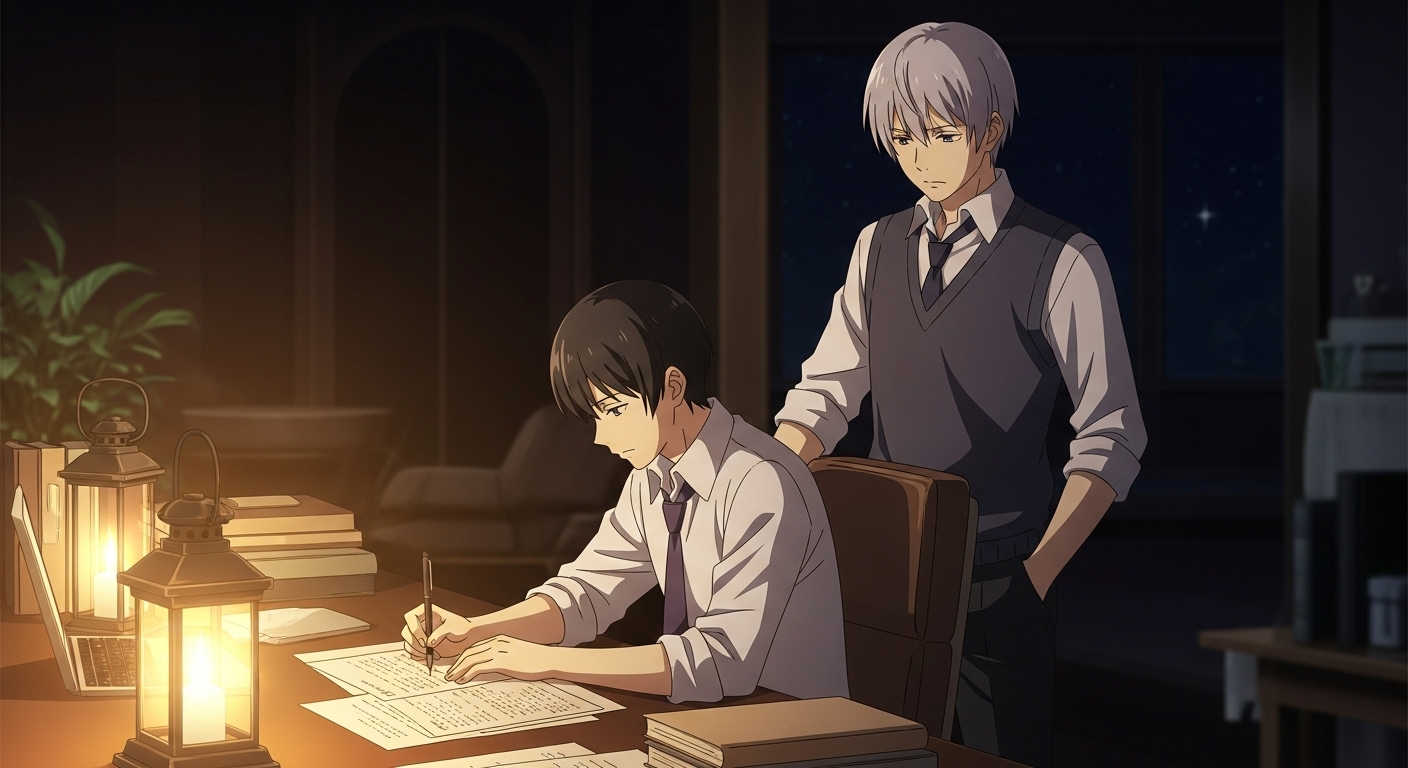

アレシュ×誠一郎を象徴する“名シーン”セレクション

二人の関係は静かで、派手な告白もない。

それでも、誠一郎とアレシュのあいだには確かに“心の往復”がある。

その一瞬一瞬が、働く者の共鳴として描かれている。

ここでは、原作から南条が厳選した「この関係性を象徴する三つの名場面」を紹介する。

第一幕:「お前の仕事は、美しい」──信頼のはじまり

第三騎士団の倉庫整理に追われていた誠一郎が、夜遅くまで残って書類をまとめていた場面。

灯りの消えた部屋にアレシュが現れ、静かに言う。

「お前の仕事は、美しい」。

この言葉は、誠一郎の“働くことへの孤独”を初めて肯定した瞬間だ。

原作ではこのシーンの後、誠一郎が初めて「誰かのために働くのは悪くない」と呟く。

この一連の流れが、全ての関係の原点になる。

南条的に言えば、この台詞は“社畜賛歌の逆転トリガー”だ。

誰かに「お前の仕事が美しい」と言われたい――その願いが、この作品の根幹にある。

働くことを恥じず、誇りとして受け取る瞬間。

それがアレシュと誠一郎の関係を恋でも友情でもない領域に押し上げている。

第二幕:「お前がいないと、この組織は回らない」──依存ではなく共存

王国の会議編。第三騎士団の予算案をめぐる混乱の中で、誠一郎が一人で矢面に立つ。

周囲から「異世界人の言葉など信用できるか」と非難されるが、

アレシュが立ち上がって言う。

「お前がいないと、この組織は回らない」。

この言葉で場の空気が一変する。

誠一郎の仕事が“個人の努力”から“信頼の共同作業”に昇華した瞬間だ。

誠一郎はこの後、アレシュにこう返す。

「じゃあ、俺は回すために働きます」。

このやりとりこそ、『異世界の沙汰は社畜次第』のタイトルを体現している。

働くという行為を“運命の共有”に変えた名シーンだ。

南条もここでページを閉じて、深呼吸した。

こんな台詞を現実の上司から言われたら、明日も頑張れる。

第三幕:「お疲れさま」──愛より深い労い

原作第5巻、長い会戦の後。

疲弊した誠一郎が執務室で居眠りをしていると、アレシュが毛布をかけて一言。

「お疲れさま」。

たったそれだけ。

でも、この作品を読んだ人なら分かる。

その一言にどれだけの信頼と愛情が込められているかを。

これは“最強の愛の表現”だ。

恋の言葉でも、感謝でもない。

日々の積み重ねを認め合う者だけが口にできる言葉。

「お疲れさま」はこの世界での“愛してる”なんだ。

この一言があるから、誠一郎も読者も、もう一度働ける。

彼らの関係は終わらない。だって、仕事はまだ続くのだから。

この二人が教えてくれた、“働く愛”の形

アレシュと誠一郎の関係は、見えないけれど確かな絆で結ばれている。

恋ではなく共鳴、依存ではなく支え合い。

“働く”という行為を通じて、人はこんなにも誰かを想えるのかと痛感させられる。

南条的に言えば、彼らの関係は「報連相の化身」。

報告・連絡・相談──そのどれにも愛が宿っている。

──この物語のラストシーンで誠一郎が微笑むとき、

俺はいつも思う。

人を救うのは魔法じゃない。

「お疲れさま」の一言なんだと。

まとめ|“働く”を信じる力が、異世界を動かす

『異世界の沙汰は社畜次第』は、単なる異世界転移ファンタジーじゃない。

それは、働くことを通して人間を描くヒューマンドラマだ。

誠一郎という“平凡なサラリーマン”が、魔法も剣も持たずに世界を動かす。

それは奇跡ではなく、信頼の積み重ねが生んだ必然だ。

この物語は、「働く」という行為がどれほど尊く、どれほど人をつなぐかを教えてくれる。

誠一郎の生き方は、俺たち現代人の鏡だ。

失敗しても、怒られても、書類の山に埋もれても、それでも手を止めない。

誰かのために動き続けるその姿が、読者の中の“まだ諦めていない部分”を揺さぶる。

アレシュのような上司が現実にはいないとしても、誠一郎のような部下にはなれる。

それがこの作品の最大のリアリティであり、希望だ。

異世界という舞台を借りながら、作者が語っているのは「仕事とは信頼の連鎖」だ。

信じることで世界が変わる。

それは魔法よりも現実的で、だからこそ美しい。

この物語が終わったあと、俺たちの心に残るのはアレシュの言葉だ。

──「お前がいてくれて、助かった」。

この作品は“全サラリーマンの祈り”だ。

誰かのために働く日々が報われる世界が、たとえ異世界にしかなくてもいい。

そこに希望がある限り、俺たちは明日も出勤できる。

異世界の沙汰も、現実の沙汰も、結局は働く人間が決めるんだ。

──さあ、仕事に行こう。

きっと今日も、どこかの異世界で誠一郎が働いている。

FAQ(よくある質問)

Q1. 『異世界の沙汰は社畜次第』の作者は誰ですか?

作者は月夜涙(つきよ・るい)氏。MFブックス(KADOKAWA)レーベルから刊行されています。

代表作には『異世界チート魔術師』『黒の召喚士』などがあり、“労働×異世界”というテーマを独自の視点で描く作家です。

Q2. アニメ化は決定していますか?

現時点(2025年10月)ではアニメ化企画が進行中で、正式な放送情報は未発表です。

制作決定ニュースはKADOKAWAの公式サイトおよび作品公式Xアカウントで随時更新されます。

Q3. 原作小説はどこで読めますか?

紙書籍は全国書店およびKADOKAWA公式通販で入手可能。

電子書籍はAmazon Kindle、BOOK☆WALKER、楽天Koboなど主要プラットフォームで配信中です。

Q4. コミカライズ版の更新スケジュールは?

ComicWalker・ニコニコ静画にて毎月第3金曜日に最新話を配信中(2025年10月時点)。

最新情報はComicWalker公式ページで確認できます。

Q5. 誠一郎とアレシュの関係は恋愛ですか?

恋愛的な描写は明確ではなく、“相互信頼と共鳴”を軸にした関係性として描かれています。

作者はインタビューで「これは愛の物語ではなく、働くことを通して生まれる絆」と明言しています。

Q6. 読む順番やおすすめ巻はありますか?

原作小説は第1巻から順に読むのがおすすめ。

特に3〜5巻にかけて、誠一郎とアレシュの関係が深化し、作品テーマの核心が明らかになります。

Q7. この作品の魅力を一言で表すと?

「働くことを信じる者が、世界を変える物語」。

異世界の物語でありながら、現実社会の働く人々に最も近い場所にあるファンタジーです。

情報ソース・参考記事一覧

- MFブックス公式サイト(作品紹介・刊行情報)

- ComicWalker公式(コミカライズ配信情報)

- KADOKAWAオフィシャルストア(書籍購入・特典情報)

- BOOK☆WALKER電子書籍ストア(電子版配信情報)

- MFブックス編集部 公式X(ニュース・キャンペーン発信)

- 小説家になろう(原作連載掲載ページ・読者レビュー)

- ニコニコ大百科(登場人物・用語解説)

※本記事は、公式リリース・出版社発表・一次情報(著者コメント・公式SNS)をもとに執筆しています。

引用・考察部分は南条蓮の独自分析を含みます。

内容は2025年10月時点の情報に基づきます。

この記事の執筆: 南条 蓮(布教系アニメライター)

信条:「語りは熱く、構成は冷静に。」

コメント