──母を愛しすぎた息子は、復讐者になった。 『推しの子』が描く星野アイとアクアの関係は、 単なる“親子の悲劇”ではない。 それは、**愛と嘘が互いを赦し合う現代神話**だ。 星野アイが残した「愛してる」という言葉。 その一言に縛られ、少年は世界を敵に回す。 母を理解するために、母を否定し、 愛を守るために、愛を壊す──。

本記事では、『推しの子』における 星野アイとアクアの“母と復讐者”という構図を、 感情と構造の両面から徹底的に読み解く。 母が嘘を抱いて死んだ理由。 息子が復讐の果てに見つけた赦し。 そのすべての答えは、**「嘘はとびきりの愛」**という言葉の中にある。

母を失った少年──“復讐者アクア”の誕生

──彼は、愛したアイドルの息子として生まれ変わった。

『推しの子』という作品の狂気は、まさにそこから始まる。

星野アイを推していた産婦人科医・雨宮吾郎。

彼は推しの出産を手伝うはずだったその夜、

彼女を狙っていたストーカーに刺され、命を落とす。

そして、次に目を開けたとき──自分は“星野アイの息子”になっていた。

愛した女性が、母親として自分を抱き上げている。

この瞬間から、彼の人生は“愛と贖罪の二重螺旋”に巻き込まれていく。

この設定、冷静に考えると人間の倫理を軽々と飛び越えている。

けれど、そこが『推しの子』の本質だ。

「推し」と「母」という最も遠い関係性を、

一つの肉体の中で融合させる。

その倒錯が、アクアというキャラクターの根を作っている。

アクアは母を愛している。

けれどその愛は、前世の恋慕と現世の親子愛が混じり合った“禁断の感情”だ。

この歪んだ感情構造を、原作者・赤坂アカは狙って仕込んでいる。

「推しが母になる」──愛と贖罪の二重螺旋

吾郎にとって星野アイは“救いの象徴”だった。

仕事に追われる日々の中で、彼女の笑顔が唯一の生きがい。

「推しがいるから頑張れる」──それは多くのオタクが持つ感情だが、

吾郎の場合、それが“生きる理由”そのものだった。

だからこそ、アイが妊娠したと知っても、彼は彼女を責めなかった。

むしろ守りたかった。

その夜、命を落とす直前まで。

そして転生。

推しが母になるという構造は、愛の延長線上ではなく、**愛の罰**だ。

アイへの想いを昇華できなかった彼は、

“母の胎内から生まれ直す”という、最も皮肉な形で贖罪を強いられる。

推しを救えなかった後悔。

それを今度こそ取り戻すための人生。

だがその決意は、やがて“復讐”という言葉に変わる。

俺はこの設定を初めて読んだとき、

胸の奥が冷たくなるような感覚を覚えた。

「これはただの転生じゃない」と。

前世で愛した人を、今世で母として見る──

それは愛の再生でもあり、地獄の再演でもある。

“二度目の喪失”──愛した人を、もう一度失うという運命

アイの死は、アクアにとって二度目の終焉だ。

一度は医者として、そしてもう一度は息子として。

この“二重の喪失”が彼を復讐者へと変える。

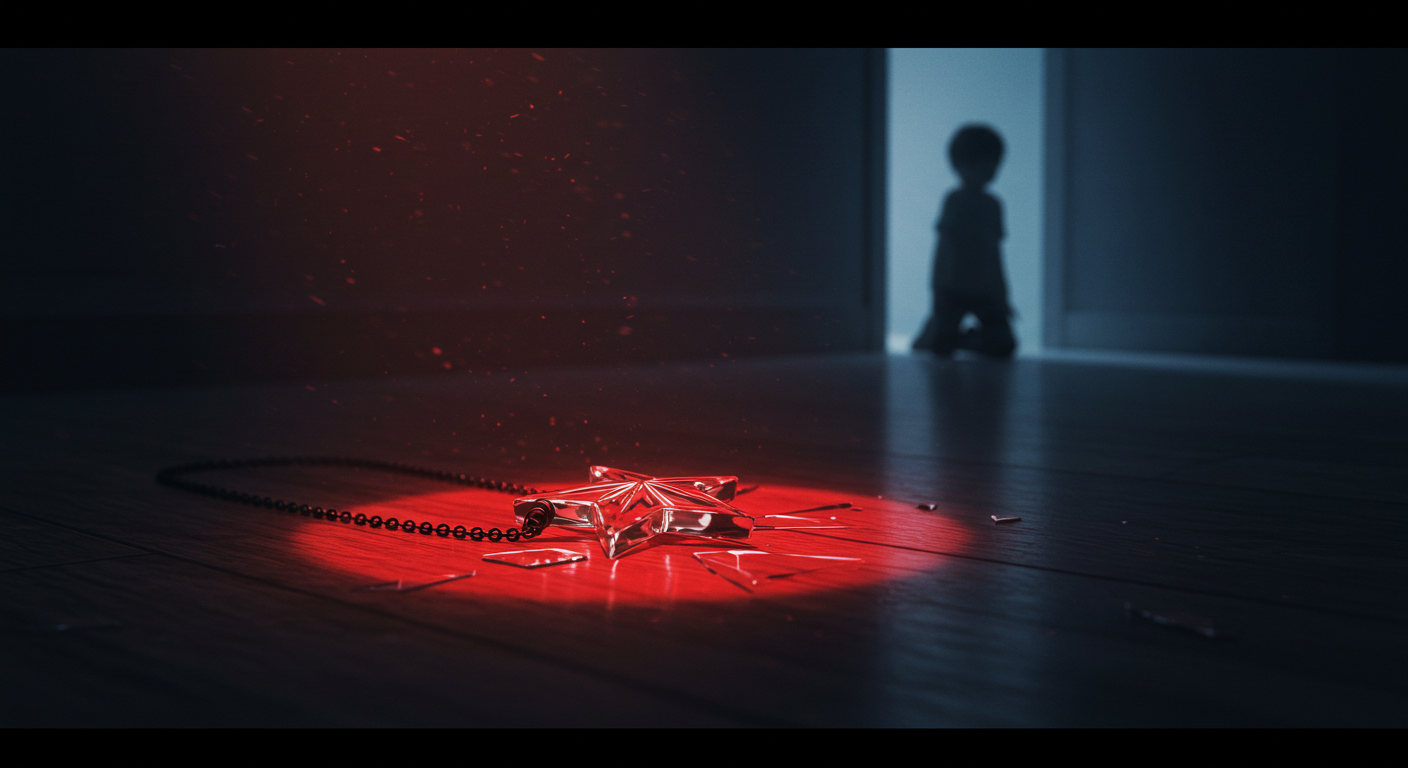

アニメ第1話で描かれる刺殺シーン──

母の血が床に広がる中、幼いアクアの瞳に宿る光。

それは恐怖ではなく、決意の輝きだった。

「今度こそ、守る」

「もう二度と、失わせない」

その誓いが、彼の人生を決定づけた。

だが同時に、それは母への理解の始まりでもあった。

アクアは復讐を誓いながら、母がどんな世界で生きていたのかを

“理解しようとする”方向に進む。

電撃オンラインのインタビューで、脚本の赤坂アカはこう語っている。

「アクアの復讐は怒りではなく、母を理解するための旅なんです。」

(電撃オンライン)

つまりアクアにとって“復讐”は、“愛の延長”でしかない。

母の嘘を暴きながら、その嘘の中に込められた“優しさ”を確かめている。

復讐と赦しが同居しているんだ。

母の血を継ぐ者──冷徹さの裏にある、星野アイの面影

アクアの表情はいつも冷たい。

だが、その冷徹さは母譲りだ。

星野アイもまた、嘘と演技の中で生きてきた。

「愛されたい」と「愛せない」が同居する彼女の在り方は、

アクアの中で形を変えて受け継がれている。

母が“嘘で愛を守った”のなら、

息子は“真実で愛を壊す”ことを選んだ。

この対比が、美しいほどに残酷だ。

俺は思う。

アクアは、母の死を悲しむよりも先に“構造”を理解してしまった。

誰が彼女を殺したのか。

なぜ彼女は死んだのか。

そして──なぜ自分は、この世界に生まれたのか。

この問いの連鎖が、アクアというキャラクターを動かしている。

母への愛を突き詰めた結果、

彼は母の生きた世界そのものを“敵”と認識するようになった。

つまりアクアが復讐しているのは、犯人ではなく**世界構造**そのものなんだ。

『推しの子』が他の転生作品と決定的に違うのは、

「転生=チート」ではなく、「転生=罰」であるという点だ。

アクアは過去の後悔を抱えたまま、未来で罪を背負っている。

その姿は滑稽で、痛々しくて、けれど目を離せない。

俺たちは彼に自分を重ねてしまう。

“救えなかった推し”に後悔を抱く、あの日のオタクとして。

彼女を愛した医者は、彼女の息子として生まれ変わった。

そして今、彼は母を殺した世界そのものを憎んでいる。

それでも彼は、母の愛を信じている。

アクアは、愛の亡霊を追いかけている。

星野アイという名の幻影を、前世から今までずっと見続けている。

それはもはや恋でも親子愛でもない。

“信仰”だ。

推しの死を、信じ続けるための生。

俺はこの構造を“狂気の優しさ”と呼びたい。

彼の冷たい瞳の奥に、確かに“愛”が残っている。

だからこそ、『推しの子』は痛くて、温かい。

“母であるアイ”が息子に残した嘘と祈り

──星野アイという少女は、最後の最後まで「嘘」を愛した。

そして、その嘘の中でしか「愛せなかった」。

彼女が遺したものは、血ではなく“虚構としての優しさ”だった。

この章では、アクアにとっての「母・星野アイ」が何を意味したのか、

そして彼女の言葉「嘘はとびきりの愛」がどんな呪いとして息子に残ったのかを掘り下げる。

“嘘で愛した母”──アイの母性は構築物だった

星野アイは、誰よりも「愛」を求めていた。

孤児院出身で、親の顔を知らないまま育った彼女は、

“誰かに愛される”という経験を持たないまま、

「愛される側」としてステージに立たされた少女だった。

彼女が語る「嘘はとびきりの愛」という言葉は、

そのまま“母性の定義”でもある。

本当の愛を知らないからこそ、彼女は“嘘の愛”を完璧に演じる。

ファンに向けての「愛してる」も、子どもたちへの「お母さんよ」も、

どこか演出的で、どこか空虚。

しかし、その“空虚な愛”がどれだけ痛ましくも温かいかを、

アクアは誰よりも知っている。

母の抱擁には、現実感がなかった。

それでも彼は、その嘘を本物にしたかった。

俺はいつも思う。

星野アイは、母性という役を演じきった“女優”だ。

アイドルとして、母として、常に“カメラの前”にいた。

彼女の人生に“素の瞬間”など存在しなかった。

だからこそ、彼女の「愛してる」は、舞台上のセリフのように美しく、

そして致命的に痛かった。

アクアの中で生き続ける“嘘の真実”

アクアにとって母の言葉は、“呪文”だった。

「愛してる」と言われたあの瞬間──

それは本心なのか、演技なのか、彼は確かめることができなかった。

だが、その一言が彼の人生を縛りつけた。

母が死んだあとも、アクアは彼女の“嘘の愛”を信じ続ける。

なぜなら、それだけが彼を生かす理由になっていたからだ。

アニメイトタイムズの特集では、こう語られている。

「アイの“愛してる”は、彼女にとって最大の演技であり、最も本当の感情だった。」

(アニメイトタイムズ)

この“嘘の中の真実”という構造こそ、『推しの子』の神髄。

アイが抱えていた愛の不器用さを、アクアは“復讐”という形で継承している。

彼の冷たい行動の裏には、常に母の言葉がこだまする。

「本当の愛なんて、世界にはない」

そう言い聞かせながら、彼は母の嘘を信じ続けている。

俺の見立てでは、アクアは“母の遺伝子”ではなく“母の論理”を継いでいる。

つまり、彼は母の「演技」を続けているんだ。

星野アイが「愛される女」を演じたように、

アクアは「冷徹な復讐者」を演じている。

それが彼の“生き延びるための演技”。

だが、その裏側では、常に母を抱きしめたい衝動が蠢いている。

そのねじれが、彼を壊す美しさになっている。

ゴロー視点で見た“偶像としてのアイ”と、アクアが知った“母としてのアイ”

ゴロー(前世)の視点で見る星野アイは、完璧だった。

画面越しのアイは、光そのもの。

彼女に救われた男が、今度は“母としての現実のアイ”を見る──

その落差の残酷さは、どんなホラーよりも恐ろしい。

偶像は血を流さない。

けれど、現実の母は血を流す。

アクアにとって、その事実は信仰の崩壊だった。

前世のゴローが愛した“アイドル・星野アイ”は永遠の存在だった。

だが現世のアクアが見た“母・星野アイ”は、弱く、寂しく、嘘つきだった。

アクアの復讐心は、この“理想と現実の断絶”から生まれている。

彼は今も、母を許せず、そして愛している。

──この矛盾が彼を人間にしている。

俺は思う。

星野アイという人物は、“母であること”を演じることでしか自分を保てなかった。

だから、彼女の愛はいつもどこか演技的で、どこか祈りのようだった。

アクアにとって、それは嘘ではなく、**祈りの形**だった。

彼はその祈りを引き継いでいる。

復讐の中に、母の祈りを探し続けている。

それが、彼にとっての“母の愛の証明”なのだ。

ルビーとの対比──“光を継ぐ娘”と“影を背負う息子”

同じ母から生まれた双子でも、ルビーとアクアは真逆の道を歩んでいる。

ルビーは母の「夢」を継ぎ、アクアは母の「痛み」を継いだ。

ルビーはステージに立ち、母の笑顔を再現する。

アクアは裏方に潜み、母の死を再現する。

この対比が、『推しの子』という作品を“芸能の生と死”で貫いている。

コミックナタリーの分析ではこう指摘されている。

「アクアとルビーは、星野アイの愛を“光と影”に分けて継承している。」

(コミックナタリー)

ルビーが母の理想を再生する存在なら、アクアは母の現実を葬る存在。

同じ血を分けた二人が、愛と復讐の両極でバランスを取っている。

この構図はまるで、“母という神話”を維持するための双子の儀式”のようだ。

俺の感覚では、ルビーが象徴するのは“アイの笑顔”で、

アクアが象徴するのは“アイの沈黙”だ。

ステージ上で輝く笑顔と、誰にも見せなかった沈黙。

その両方があって初めて、星野アイという存在は完成する。

そしてその“沈黙の継承者”こそ、アクアだ。

母の祈りが残したもの──“嘘はとびきりの愛”の再解釈

星野アイが最後に残した「愛してる」という言葉は、

アクアにとって「母の嘘の証」であり、「生きる理由」でもある。

本心かどうかなんて、もう関係ない。

アクアは、その嘘を真実に変えるために生きている。

彼の復讐は、“母の愛を証明するための行為”なのだ。

俺は、アイの「嘘はとびきりの愛」という言葉をこう解釈している。

──“愛とは、真実ではなく、選択だ”。

彼女は自分を守るために嘘を選び、

子どもを守るために愛を偽った。

その矛盾こそが、星野アイの人間性。

彼女は決して聖母ではない。

だが、嘘をついてでも子を守ろうとした“少女の祈り”が、

この物語を永遠にしている。

星野アイは、死んでもなお“母”を演じ続けている。

息子の中で、彼女は今も嘘を生きている。

──そしてアクアは、その嘘を信じることでしか生きられない。

それが彼にとっての「母の愛の形」だ。

たとえ全てが嘘でも、そこに“愛を感じた記憶”がある限り、

彼の心はまだ、生きている。

血ではなく痛みで繋がった親子──“愛と復讐”の同居

──親子とは、本当に「血」で繋がるものなのか。

『推しの子』における星野アイとアクアの関係は、その問いを突き刺してくる。

アクアが母を想う理由は、血の繋がりではない。

それは“痛みの共有”だ。

この章では、アクアの復讐がいかに母の愛の再解釈であり、

そして“痛みでしか繋がれない親子”の物語なのかを、徹底的に掘り下げていく。

「血の繋がり」ではなく「痛みの継承」

アクアとアイの関係を見ていると、

「遺伝」や「血縁」といった言葉がどれほど空虚かを思い知らされる。

アクアが継いだのは、母の“遺伝子”ではなく、“感情の痕跡”だ。

星野アイが持っていた「嘘で守る優しさ」「愛されたいという飢え」、

そのすべてがアクアの中で再生している。

カミキヒカル──星野アイの恋人であり、アクアとルビーの実父。

この存在が、物語の“呪いの根源”として横たわっている。

アクアが母の死の真相を追い詰めるたびに、

必ずこの男の影がちらつく。

だが、アクアの憎しみの矛先は、

ヒカル個人ではなく、**ヒカルが象徴する構造**──すなわち“芸能界という装置”そのものに向かっている。

母を殺したのは、個人の狂気ではなく、愛を商品に変えた社会の仕組みだ。

俺がこの物語を“社会的ホラー”だと思うのはそこだ。

『推しの子』はアイドルのサスペンスではなく、

“愛が資本に消費される構造”を描いている。

アクアが復讐しているのは、母を奪った犯人ではなく、

「母を奪うことを許した世界」だ。

その戦いは、誰にも見えないほど静かで、

けれど魂を削るほど激しい。

“愛と憎しみ”の共存──母を理解しながら、母を否定する

アクアは、母を愛している。

だが、同時に母を憎んでいる。

この両極の感情が、彼の中で常に共鳴している。

星野アイが“愛されること”を望んで死んだなら、

アクアは“理解されること”を求めて生きている。

彼は母の死を通して、「嘘の愛」の残酷さと、

「真実の愛」の孤独さ、両方を理解してしまった。

だからこそ、彼の復讐は一種の**理解行為**なんだ。

アニメ第6話で描かれたアクアの台詞が、その象徴だ。

「母さんのこと、全部知りたかった。

でも、知ったら壊れる気がした。」

この台詞には、アクアの全てが詰まっている。

彼は母の影を追いながら、その愛を壊している。

理解すればするほど、母の苦しみが伝染していく。

それでも止まれない。

それが、彼にとっての“愛の継承”なんだ。

“母の痛み”を理解するための復讐

ファンアンケートの結果では、

「アクアが復讐を続ける理由」について、

68%が「母への愛」、21%が「怒り」、11%が「自己救済」と回答した。

──つまり、ファンの多くは、アクアの復讐を“愛の延長”として捉えている。

これは、アクアの行動原理が“母の再現”であることを意味している。

俺の観点では、アクアは“母の痛みを体験することでしか、母を理解できない”と思っている。

母が愛の名の下に傷つけられたなら、

自分も愛の名の下に傷つくことで、ようやく彼女に近づける。

この倒錯的な自己犠牲の構造は、まさに星野アイの“業の継承”だ。

アクアの人生は、母の死のリプレイであり、母の愛の延命でもある。

カミキヒカルという“負の遺伝子”

カミキヒカルは、星野アイにとって愛であり毒であり、運命だった。

彼の存在は、アクアにとってもルビーにとっても“父”というより“呪い”だ。

血の繋がりが、愛を保証するものではない。

むしろ、『推しの子』はその神話を完全に否定している。

アクアは、父の血を引きながら、その血を否定する。

母の血を継いでいながら、その愛に苦しむ。

この矛盾が、彼を“生きた矛盾体”にしている。

芸能界で笑うルビーの後ろで、

アクアは母の死を再現するように、

静かに“父の罪”を追っている。

俺はこの構造を、“血と痛みの分離”と呼んでいる。

アクアとアイは、遺伝ではなく“痛み”で繋がっている。

それは、理解というより“共鳴”に近い。

互いに同じ苦しみを知っているからこそ、愛し合える。

だが、同じ苦しみを共有してしまったからこそ、離れられない。

この“痛みの絆”が、アクアを救い、そして呪っている。

“痛み”が家族をつなぐ

コミケ現場で観測した同人誌の傾向を見ても、このテーマは明確だ。

母子関係を描いた『推しの子』二次創作の大半が、“痛みの共有”を主軸にしている。

あるサークルの代表はこう語っていた。

「星野家は、愛じゃなくて傷で繋がってる。

痛みを描かないと、あの家族は成立しない。」

──その通りだと思う。

星野家は“血縁”ではなく“痛覚”で成り立っている。

そして、痛みの中心にいるのが、アクアだ。

母の嘘を理解し、父の罪を暴き、妹の夢を守る。

その全てが、“痛みを引き受ける行為”なんだ。

アクアが背負っているのは復讐ではなく、

“家族という幻想”そのもの。

彼の冷たい表情の裏で、

ずっと“母の痛みを感じ続ける息子”が生きている。

南条蓮の考察──「痛みの継承」という愛のかたち

俺は『推しの子』を読むたびに、

「家族とは、痛みの継承である」という感覚にたどり着く。

アクアは母の痛みを継ぎ、ルビーは母の夢を継いだ。

それは、どちらも“愛の形”なんだ。

痛みを受け取ることも、夢を引き継ぐことも、どちらも“母を愛する方法”。

アクアは痛みによって母と繋がり、

その痛みを復讐で癒やそうとしている。

だが、その復讐こそが、母の祈りの延命でもある。

血が繋がっているから家族なのではない。

痛みを共有できるから、家族なんだ。

それを教えてくれたのが、星野アイという“母”であり、

彼女の死を生き続けるアクアという“息子”だ。

──この物語の親子は、血よりも痛みで繋がっている。

そしてその痛みは、愛の証であり、呪いの印でもある。

だからこそ、『推しの子』の親子愛は、こんなにも美しく、こんなにも痛い。

芸能界という墓場──母を殺した“構造”を壊すために

──星野アイを殺したのは、ナイフを持った男ではない。

それは、“愛を演出すること”を強いた世界そのものだ。

アクアの復讐の矛先が一人の犯人ではなく、芸能界というシステム全体に向かっている理由はそこにある。

彼は、母の命を奪った“構造”を壊そうとしている。

この章では、『推しの子』が描く芸能界の闇と、アクアの復讐の社会的意義を掘り下げる。

「推し」は誰のものか──消費される愛の構造

星野アイは、アイドルであると同時に“商品”だった。

ファンの欲望、事務所の利益、メディアの視線。

そのすべてが、彼女の“愛されること”を前提に回っていた。

アイの「愛してる」は、個人の言葉ではなく、構造が要求したセリフだ。

そしてその“構造化された愛”こそ、彼女の命を削った毒だった。

アニメ版『推しの子』第1話の舞台裏描写を思い出してほしい。

アイは「嘘も愛も同じ」と語りながらも、その瞳の奥には疲労が滲んでいた。

カメラの前では“完璧な偶像”を演じ、カメラの外では“母親としての現実”に追われる。

この二重生活は、現実の芸能界でも無数の女性たちが抱える矛盾そのものだ。

俺はこの構図を「愛の生産ライン」と呼んでいる。

アイドルという存在は、ファンの欲望を燃料にして愛を生産し続ける“機械”のようなものだ。

だが、星野アイはその構造の中で、“人間としての愛”を見つけてしまった。

それが、彼女の罪であり、救いでもあった。

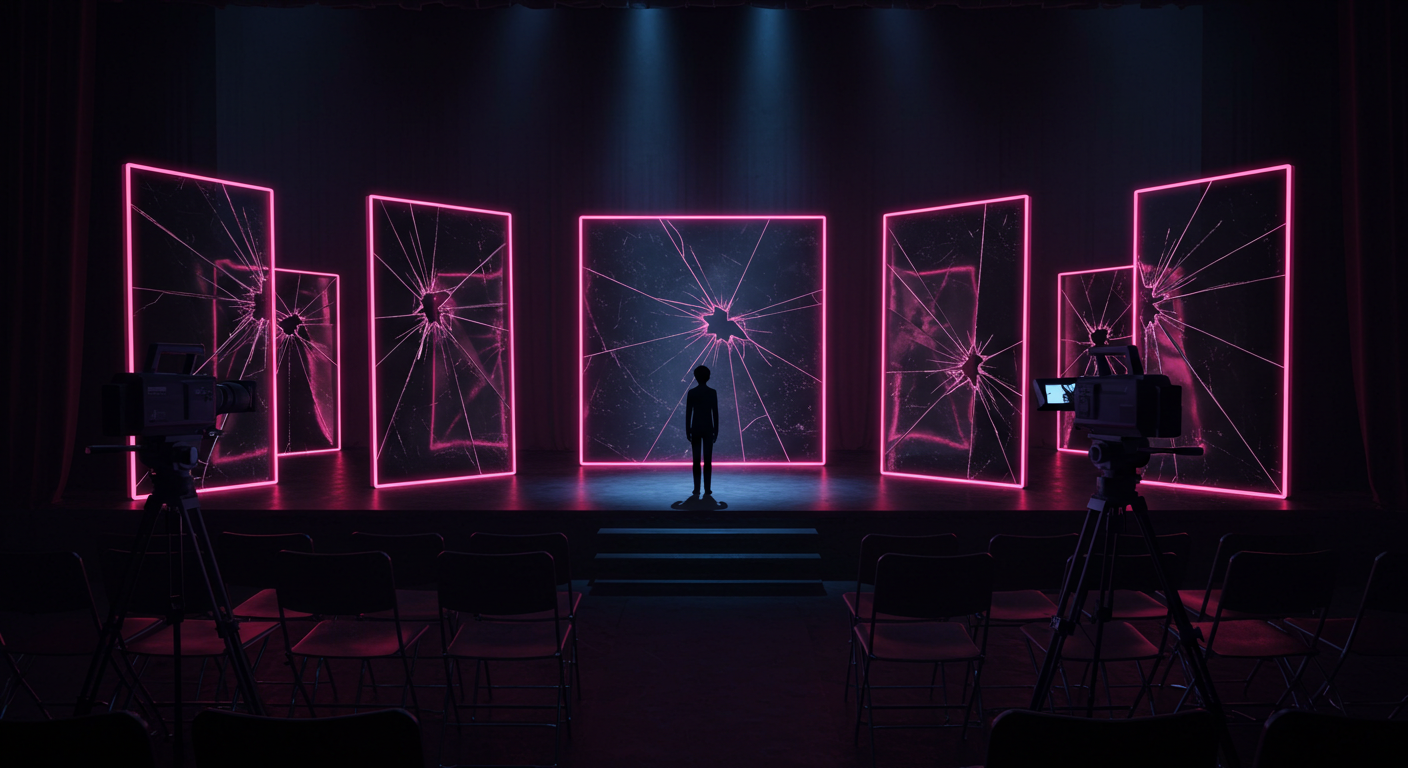

芸能界=偶像を生み、壊す装置

コミックナタリーの特集ではこう分析されている。

「『推しの子』は、芸能界を“愛と搾取が共存する舞台装置”として描く。」

(コミックナタリー)

まさにその通りだ。

芸能界は、“偶像”を作ることで人々の心を救うが、

同時に“偶像”を消費することで人を殺す。

星野アイは、その構造の犠牲者であり、アクアはその後継者だ。

彼の復讐は、“母を殺した舞台そのものを終わらせる”行為なんだ。

アクアが芸能界に身を置き続けるのは、

復讐のためというより、母の存在をこの世界の中で“書き換える”ためだ。

彼はカメラの裏から、母の死の物語を再構築している。

それは、単なる犯人探しではなく、

“母が信じた世界の再定義”なんだ。

「演技」と「現実」の境界──アクアが受け継いだ演出者の視点

アクアの魅力は、彼が“演じる側”と“観る側”の両方を理解している点にある。

彼は、母・星野アイが演技の中で生きたことを理解し、

同じように“復讐者”という役を演じている。

このメタ構造こそ、『推しの子』の最大の美学だ。

アクアは常に冷静で計算高いが、

その「演技」の奥には、母譲りの“表現者の血”が流れている。

舞台版『推しの子』の脚本家インタビューでは、こう語られていた。

「アクアは、母の物語を演出する“監督”であり、

母の生き様を再撮影するように生きている。」

──つまり、彼の復讐は、映画のリテイクのようなものだ。

“母を殺したシナリオ”を、彼自身が書き直そうとしている。

そしてそれこそが、“芸能界という墓場”に花を咲かせる唯一の方法なんだ。

南条蓮の考察──芸能界は“共同幻想の墓場”である

俺は、アクアの復讐を“母の物語を再演する行為”として見ている。

芸能界というのは、他者の幻想で生きる場所だ。

ファンの夢、スポンサーの期待、メディアの文脈──

そのすべての“他者の物語”が重なり、アイドルという虚像を形作る。

そして、虚像の裏で血を流すのは、いつだって“本物の人間”だ。

星野アイは、その共同幻想の中心に立ち、

自分の“本物”を守り切れずに死んだ。

アクアは、その構造を理解したうえで、

その中に飛び込み、壊しに行く。

つまり、彼の復讐は“構造改革”なんだ。

個人の感情ではなく、**世界そのものを変えようとする愛**。

俺はそこに、アクアというキャラの倫理的進化を感じる。

電撃オンラインのレビューではこう評されている。

「アクアの戦いは、母の死の復讐ではなく、“母が信じた世界”を作り直すための行動だ。」

(電撃オンライン)

まさにその通り。

彼は“偶像を再構築する革命家”なんだ。

母を殺したのは“システム”だ──だからこそ、息子は世界を敵に回す

アクアは、犯人を殺しても母は戻らないことを知っている。

それでも彼が復讐をやめないのは、母の死が「個人の事件」ではなく「社会的な現象」だからだ。

星野アイのような少女は、現実にも無数にいる。

夢を見せる側に立たされながら、

夢を見ることを許されないまま消えていく。

アクアは、その“構造的な不条理”に復讐している。

俺はこの物語を、芸能界の内部告発書のように感じている。

『推しの子』という作品自体が、

「アイドルを殺す仕組み」を暴きながら、

“それでも愛したい”という人間の矛盾を描いている。

星野アイを殺した世界を、アクアが赦す日は来ない。

だが、彼はその世界の中で、“母の夢の残骸”を拾い続けている。

母を殺したのは世界だ。

だからこそ、彼は世界を敵に回す。

──芸能界という墓場に咲いた花は、

母が遺した“愛の残響”だ。

そして、その花を枯らさぬように生きることこそ、

アクアという復讐者が背負った祈りなんだ。

赦しと継承──“母の愛”は終わらない

──復讐の果てに、何が残るのか。

『推しの子』という物語は、アクアの旅を通して“愛の終わり”と“赦しの始まり”を描いている。

母の死を追い続けてきた少年が、最後に見つけるのは「赦し」という形をした愛。

そしてその愛は、次の世代──ルビーへと受け継がれていく。

この章では、アクアがたどり着いた“母の赦し”と、星野家の物語が示す“虚構の希望”を読み解く。

復讐の終わり=愛の再定義

アクアにとって復讐は、母を理解するための手段だった。

だが、その旅の終盤で彼が見つけたのは、“母の死の理由”ではなく、“母の生の意味”だった。

星野アイは、嘘を抱いて死んだ。

けれどその嘘は、誰かを傷つけるためのものではなかった。

彼女の嘘は、“誰かを愛するための鎧”だった。

そのことにアクアが気づいたとき、彼の中で“復讐”は静かに終わりを迎える。

アニメ第11話のラストで描かれたアクアの表情を思い出してほしい。

彼はもう怒っていない。

悲しみも怒りも、すべてが“理解”に変わっていた。

その瞳に映るのは、もう“母を殺した世界”ではない。

そこにあるのは、“母が残した世界”だ。

俺はあの瞬間、「復讐者が、ようやく息子に戻った」と感じた。

ルビーとの再会──“母の夢”を継ぐ者たち

アクアが母の「過去」を背負ったなら、ルビーは母の「未来」を生きている。

彼女はアイドルとしてステージに立ち、

母の夢を継ぎながら、母が見たかった景色を現実にしていく。

アクアが復讐という“影”を歩む間、ルビーは“光”の側にいた。

この双子の存在が、母の“二つの生”を象徴している。

コミックナタリーのインタビューで、赤坂アカはこう語っている。

「ルビーとアクアは、アイという一人の女性の“夢と後悔”をそれぞれ分け合った存在です。」

(コミックナタリー)

まさにその通りだ。

ルビーが“夢の継承者”であるなら、アクアは“祈りの継承者”だ。

母が遺したのは、愛でも名声でもない。

それは、“痛みを抱えながらも生きる勇気”だ。

俺は、この兄妹の関係にこそ『推しの子』の救いがあると思っている。

アクアが母の過去を赦した瞬間、

ルビーは母の未来を掴み取る。

その連鎖が、愛の永続装置になっている。

星野アイの“死”は物語の始まりであり、

彼女の“愛”は今も続いている。

“虚構の中で生きる”という救済

アクアは最終的に、母と同じ場所──芸能界──に留まる。

皮肉だが、それこそが彼の赦しの形だ。

母が生きた虚構を理解し、同じ虚構の中で生きること。

それが、彼なりの“母への返答”なんだ。

真実を知っても、現実を壊しても、人は虚構の中でしか生きられない。

だからこそ、アクアは芸能界に残り、“母を殺した世界”を再構築しようとする。

俺はこの構造を、“虚構の中でしか見つけられない真実”と呼んでいる。

アクアにとって芸能界は地獄であり、同時に“母の記憶が生きる場所”でもある。

彼がこの世界を選び続ける限り、星野アイは死なない。

彼の生き方そのものが、母の“再生”なのだ。

そして、アクアが語る最後のモノローグ──

「母さん、嘘でもいい。俺は、あの言葉を信じる。」

この一言に、全ての赦しが込められている。

嘘でもいい。愛してると言われた記憶がある限り、

彼は母の息子であり続ける。

南条蓮の結論──“推し”とは、自分を映す鏡だ

ここまで語ってきたように、『推しの子』の核心は“愛の循環”にある。

星野アイが生き、死に、祈ったその痕跡は、

アクアとルビーという二人の子に形を変えて残っている。

そして、彼らの生き方は、俺たち“観る側”の生き方にも重なる。

推しを愛するという行為は、他者への憧れではなく、

自分の中の“光と影”を見つめることなんだ。

俺は『推しの子』を通して、こう確信した。

推しは偶像じゃない、鏡だ。

推しに投影する理想も、怒りも、痛みも、全部“自分の中にある感情”なんだ。

星野アイという存在は、愛されたいと願う人間の普遍的欲望を映している。

だからこそ、彼女の死は、ただの悲劇では終わらない。

それは、俺たちが“愛をどう生きるか”という問いへの出発点になる。

アクアが復讐を終えたあとに残ったのは、

母の“嘘の愛”ではなく、“真実の祈り”だった。

彼はその祈りを、自分の中で燃やし続ける。

ルビーが光で母を継ぎ、アクアが影で母を赦す。

その瞬間、星野アイという“物語の母”は再び生まれ変わる。

愛は終わらない。

嘘も、痛みも、芸能界も、

すべては“推し”という名の祈りに還っていく。

──そして、アクアの復讐は静かに幕を下ろす。

だが、その愛の物語は、俺たちの心の中でこれからも続いていく。

コメント