『綺麗にしてもらえますか』完結

「“きれいにしてもらえますか”――それは服の話じゃなかった。」

この一文に出会った瞬間、俺は息をのんだ。

どんなに静かな物語でも、ここまで“人の痛み”を優しく扱う作品はそう多くない。

はっとりみつるが描いた『綺麗にしてもらえますか』は、単なる職業漫画ではなく、「生きることをクリーニングしていく」物語だ。

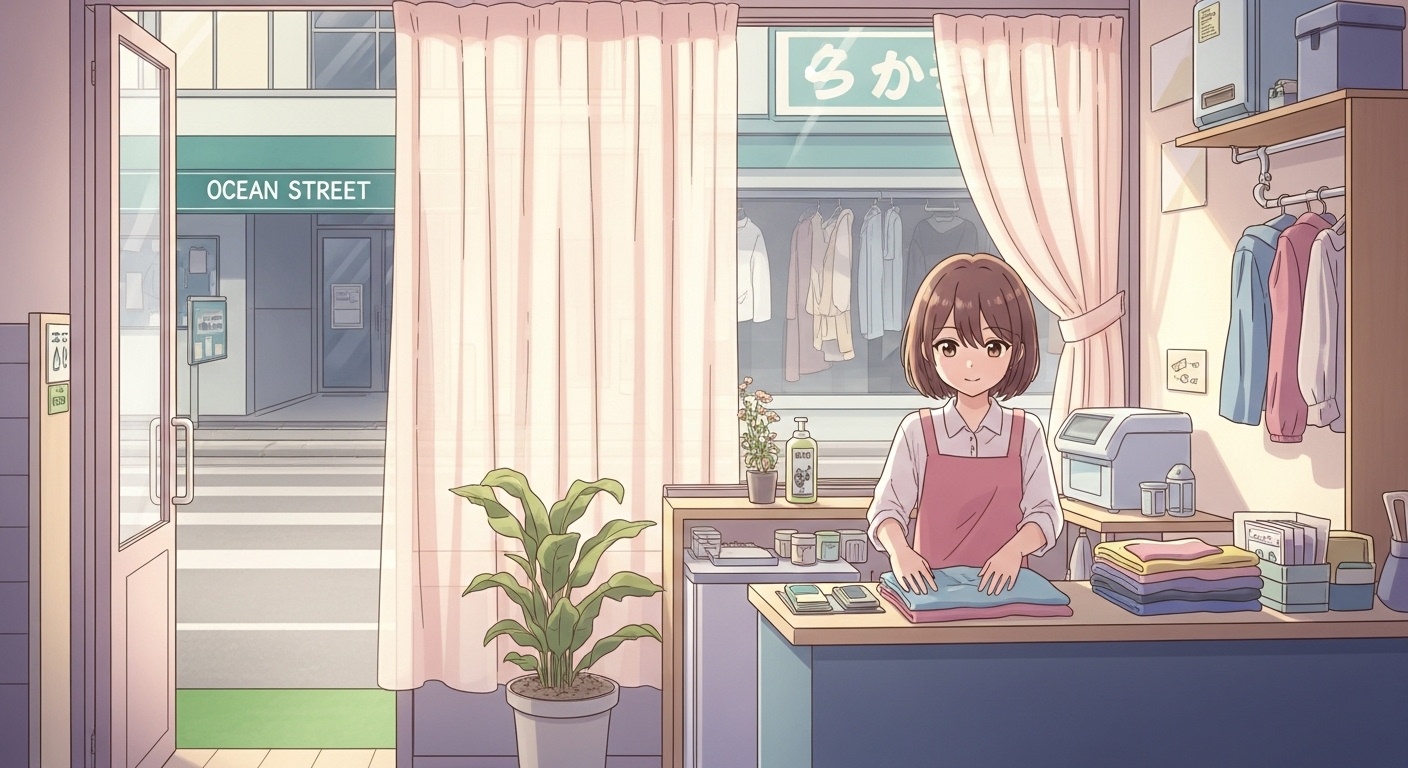

海辺の町・熱海にある小さなクリーニング店「キンメクリーニング」。

店主・金目綿花奈(きんめ わかな)は、確かな技術を持つ若き職人だが、2年前の記憶を失っている。

彼女は、どんな頑固な汚れも落とす腕前を持ちながら、

自分の“心のシミ”だけは落とせないでいた。

そんな彼女が、日々訪れる客の衣服を洗ううちに、

人の想いと向き合い、自らの喪失を受け入れていく――これが物語の根幹だ。

読後、心が静かに澄んでいくような感覚を覚える。

この作品は、「何かを忘れてしまった人」や「誰かを赦せないまま生きている人」にこそ刺さる。

綿花奈が服をきれいにするたびに、読者も少しずつ“誰かの記憶”を洗っていくような感覚になる。

俺も気づけば、「自分の過去も洗えるだろうか」と考えていた。

この“心をクリーニングされる感覚”が、本作の最大の魅力だと思う。

「服を洗う物語」が「心を洗う物語」に変わる瞬間

最初に読む人が驚くのは、物語の中心が“クリーニング店”であるにもかかわらず、

そこで描かれているのが「人間の再生」だという点だ。

1話ごとに登場する客たちは、皆どこかに「落とせない汚れ」を抱えている。

亡き妻の服、娘の旅立ちの制服、推しのライブTシャツ――どの衣服にも想いが詰まっている。

そして綿花奈は、その想いごと受け取り、まるで記憶を抱きしめるように洗っていく。

この過程が丁寧すぎて、思わず息を止める。

洗剤を選ぶ描写ひとつにも哲学がある。

「汚れを落とすことは、誰かの“後悔”を抱きしめること」――そう感じる瞬間がある。

作品全体が穏やかに進むのに、読後は確実に“心の奥”が動いている。

これは、ただの癒し系ではなく、“記憶と赦し”を描いたヒューマンミステリーなのだ。

検索読者が求める答え:「結末」と「意味」

多くの読者が検索で「綺麗にしてもらえますか 完結」「綺麗にしてもらえますか ネタバレ」と入力する。

その背景には、単なるあらすじではなく「なぜこんなに心に残るのか」を知りたいという想いがある。

つまり、検索意図の核心は“情報”ではなく、“感情の整理”だ。

だからこの記事では、最終巻の展開を追うだけでなく、

綿花奈が辿り着いた「きれいとは何か」という答えを、構造と感情の両面から読み解いていく。

俺自身、完結巻を読んだあとしばらくページを閉じられなかった。

そこにあったのは悲しみでも感動でもなく、「ああ、もう大丈夫だ」という静かな救いだった。

この静かな終わり方が、令和の漫画の中でも屈指の完成度を誇る理由だと思う。

『綺麗にしてもらえますか』とは?作品概要と背景

まず押さえておきたいのは、この作品が単なる日常系ではなく、「職人×記憶喪失×ヒューマンドラマ」という異色の組み合わせでできているという点だ。

作者は『ケンコー全裸系水泳部ウミショー』などで知られる、はっとりみつる。

彼の作風には一貫して「心の奥にある小さな熱」があり、

『綺麗にしてもらえますか』ではその熱が“洗う”という行為の中に落とし込まれている。

舞台は静かな海辺の町・熱海。

主人公・金目綿花奈(きんめ わかな)が営む「キンメクリーニング」で、毎日のように小さな“奇跡”が生まれる。

あらすじと設定:クリーニング店を舞台にした“心の再生譚”

綿花奈は、どんな汚れも落とせるクリーニング職人。

しかし、彼女自身には2年前の記憶がない。

物語は、彼女が日々訪れるお客の衣服を洗いながら、

失われた過去と向き合っていく過程を静かに描いていく。

一見すると穏やかな日常の連続だが、各話には必ず“誰かの想い”が残されている。

服のしみ、擦れ、香り。どれもが、登場人物の心情を象徴するモチーフとして機能している。

たとえば、亡き妻のワンピースを持ち込む老人の回。

「もう誰も着ないけれど、洗ってやりたかった」と語るそのセリフに、

読者は“過去を清めたい”という普遍的な願いを重ねる。

綿花奈が黙ってその服を受け取り、丁寧に仕上げるシーンは、まるで祈りの儀式のようだ。

この「洗う=弔う」という静かな構造が、全編に通底している。

なぜ“クリーニング”という題材が刺さるのか

俺がこの作品に惹かれた理由は、題材のセンスだ。

洗濯やクリーニングって、現実では“汚れを落とす作業”でしかない。

でも、はっとりみつるはそこに“記憶を扱う手つき”を見出した。

つまり、彼にとっての洗濯とは、「過去と向き合うための行為」なんだ。

それを職人のルーティンに落とし込んで描く発想が本当に見事。

だからこそ読者は、ただ服がきれいになるだけでなく、

人の心が少しずつほどけていくのを感じ取る。

また、作品全体に流れる“海の空気”も象徴的だ。

海辺の湿った風、洗いたての服の香り、潮騒の音。

それらのディテールが、失われた時間の記憶と呼応する。

読者の五感を通じて、物語が心に染みていくように設計されている。

俺はこの点に、はっとりみつるの職人的な精度と優しさを感じる。

結論から言えば、『綺麗にしてもらえますか』は「日常を題材にした再生劇」ではなく、

“誰かの心をきれいにしていく”という寓話だ。

そしてその中心にあるのが、主人公・綿花奈という一人の職人の生き様であり、

彼女が最後に見つける“きれい”という言葉の意味なのだ。

主要キャラクターと関係構造

『綺麗にしてもらえますか』を理解する上で欠かせないのが、

登場人物たちの“距離感”だ。

この物語では、恋愛でも家族愛でもない、もっと静かで複雑な“つながり”が描かれている。

それぞれのキャラクターが、綿花奈という中心点を軸にして「洗う/赦す/受け取る」という行為で結ばれていく。

ここでは、主要人物3人――綿花奈、早乙女陽人、金目志郎――を軸に、その関係構造を整理していく。

金目綿花奈:記憶を失った職人が見つけた「自分を洗う」生き方

物語の主人公であり、読者の感情の導き手。

彼女は2年前の事故で記憶を失いながらも、「キンメクリーニング」を一人で切り盛りしている。

技術は確かで、どんな汚れも落とせるが、その職人気質の裏には強い孤独がある。

自分の過去を思い出すことを恐れ、仕事に没頭する姿は、まるで自分自身を洗う儀式のようだ。

彼女の“きれい”の定義は、物語を通して変化していく。

最初は「落とすこと」だった。

しかし物語が進むにつれ、「残すこと」「抱きしめること」へと変わる。

それが最終巻での「もう、きれいになりました」という言葉へと繋がる。

つまり彼女は、自分の過去や失敗も“汚れ”ではなく“模様”として受け入れたのだ。

俺はこの変化に、職人としての覚悟と人間としての赦しを感じた。

早乙女陽人と金目志郎:彼女を支える“待つ愛”と“残る想い”

陽人(はると)は、近所の喫茶店「うみねこ珈琲」を営む青年。

彼は綿花奈の過去を知る数少ない人物であり、実は彼女の記憶喪失前の恋人でもある。

ただし彼は決してそれを口に出さず、ただ静かに寄り添う。

この“待つ愛”の姿勢が、作品全体の温度を決めている。

彼が綿花奈に淹れる一杯のコーヒーには、「もう無理しなくていい」という優しさが詰まっている。

そしてもう一人の重要人物が、亡き父・金目志郎。

彼は生前、「汚れを落とすことは、思い出を壊すことじゃない」と語った職人だ。

その言葉は綿花奈の生き方の基礎になっている。

父の哲学が“仕事の手つき”として娘に残り、やがて彼女自身の記憶を導く鍵になる。

つまり彼の存在は、物語全体における“技術と愛の継承”の象徴だ。

俺の見方では、この二人――陽人と志郎――は対照的な“時間軸の愛”を体現している。

志郎は過去から支える愛、陽人は現在から支える愛。

そして綿花奈はその両方を受け入れることで、ようやく“未来へ歩く愛”を手に入れる。

この三者の関係こそ、『綺麗にしてもらえますか』が温度を失わない理由だと思う。

物語の展開と伏線回収

『綺麗にしてもらえますか』は、日常の中に仕掛けられた“記憶のミステリー”だ。

表面的には静かなヒューマンドラマだが、その構成は非常に緻密で、

読者が気づかぬうちに複数の伏線が張り巡らされている。

特に「記憶喪失」「父の遺した手紙」「陽人の沈黙」――この三つが、物語を最後まで牽引する。

序盤から中盤:日常に潜む違和感と“記憶の影”

物語序盤では、綿花奈が町の住人たちの衣服を洗うエピソードが中心となる。

それぞれの客が抱える“汚れ”が、彼女の心の空白を照らすように並行して描かれる構成だ。

この時点で彼女の記憶喪失の理由は明かされず、ただ「思い出せない痛み」という曖昧な影だけが残る。

それが作品に特有の静けさと緊張感を与えている。

ある回では、古いスーツを持ち込んだ男性客が、亡き父との確執を語る。

その話に感情移入する綿花奈の反応が、不自然なほど強い。

ここで読者は直感する――彼女にも似た“父との断絶”があるのではないかと。

この感情の揺らぎこそ、物語の伏線の最初の糸口になっている。

また、陽人が時折見せる“懐かしそうな微笑み”にも意味がある。

彼は彼女の記憶喪失の事実を知りながらも、決して「昔の話」をしようとしない。

それは、彼自身が“記憶を戻すことが彼女を再び傷つける”と知っているからだ。

この沈黙が、物語の緊張を最後まで保つ鍵になっている。

終盤から最終巻:手紙、真実、そして「もう、きれいになりました」

中盤以降、綿花奈は「キンメクリーニング」の奥に隠された父・志郎の手紙を見つける。

そこには、彼が事故の直前まで修理していた古いアイロンとともに、

「汚れは、思い出の輪郭を教えてくれる」という言葉が残されていた。

その瞬間、彼女の中で止まっていた時間が少しずつ動き出す。

記憶の断片が戻り、彼女が抱えていた罪悪感――“父を残して出ていった”という記憶――が浮かび上がる。

最終巻で彼女は、記憶を完全に取り戻すことはない。

それでも、自分が何を失い、何を大切にしてきたのかを理解する。

陽人に対して「ありがとう、でももう大丈夫」と微笑むラストは、

“過去を清めること”ではなく“過去と共に生きること”の宣言だ。

つまり、『綺麗にしてもらえますか』というタイトルの問いに対する答えが、

ここでついに形になる。

彼女は誰かにきれいにしてもらう存在から、自分自身をきれいにできる人へと変わったのだ。

この結末が静かなのに強いのは、

“記憶を取り戻す”というドラマチックなカタルシスを避け、

“赦しと受容”という現実的な救いを選んだからだ。

俺はこの選択に、はっとりみつるの成熟を感じた。

綿花奈が涙ではなく笑顔で幕を閉じるラストは、

「生きていくこと自体が、きれいになること」だと読者に伝えてくる。

綿花奈が見つけた“きれい”の意味とは

『綺麗にしてもらえますか』というタイトルに込められた“きれい”という言葉は、

物語を通じて意味を変えていく。

最初は文字どおり「汚れを落とす」ことを指していたが、

最終的には「自分の過去を受け入れ、赦すこと」へと昇華する。

この変化こそが、綿花奈という人物の成長であり、物語の本質だ。

「落とすきれい」から「残すきれい」へ――価値観の転換

物語序盤の綿花奈は、あくまで職人として“完全な仕上がり”を追求していた。

どんなシミも、どんな色褪せも、完璧に落とさなければならない。

それがプロの矜持だと信じていた。

しかし、客たちの依頼を受けるうちに、彼女は気づいていく。

“汚れ”の中には、消してはいけない記憶があるということに。

亡き母のエプロンを洗いに来た少年の回では、

「このシミ、母ちゃんのカレーの匂いがするんだ」と言うセリフが登場する。

それを聞いた綿花奈は、あえてそのシミを“落としきらない”という選択をする。

このエピソードは、彼女の“きれい”の定義が変わるターニングポイントだ。

彼女にとってのきれいとは、“思い出を壊さずに抱くこと”へと変わったのだ。

俺はこの場面を読んで、強く胸を打たれた。

「落とすこと=正しさ」ではなく、「残すこと=やさしさ」だと気づかせてくれる。

ここに、はっとりみつるが描く“職人の哲学”が凝縮されていると思う。

「きれい」とは、赦しの別名

最終巻で綿花奈が語る「もう、きれいになりました」という言葉。

この一言は、自分自身に向けた“赦し”の宣言でもある。

父との確執、失われた恋、思い出せない時間――

そのすべてを「汚れ」ではなく「自分の模様」として受け入れた瞬間、

彼女は本当の意味で“きれい”になった。

「きれい」という言葉の裏には、必ず“汚れ”が存在する。

それを否定せず、共に生きる選択をすることが、人が成熟するということだ。

これは、俺たちの日常にも通じる。

人は過去の失敗を洗い流したいと願うけれど、実際には「跡」が残る。

その跡こそが、自分が生きてきた証であり、他者と繋がる証拠でもある。

『綺麗にしてもらえますか』の“きれい”とは、そうした痛みごと抱きしめる力だ。

はっとりみつるはそれを、派手な演出や涙ではなく、

一人の女性の静かな手つきの中に描いてみせた。

それがこの作品が“心を洗う漫画”と呼ばれる所以だと思う。

最終回の意味を考察──“問い”が“答え”に変わる瞬間

最終巻で綿花奈が微笑みながら口にした一言。

「もう、きれいになりました。」

このセリフが、タイトルである『綺麗にしてもらえますか』の“問い”を、

物語全体の“答え”へと昇華させる瞬間だ。

最終回は派手な感動ではなく、静かな終焉。

だがその静けさの中にこそ、10巻分の想いと赦しが凝縮されている。

「きれいにしてもらえますか」という問いの本当の意味

タイトルの“もらえますか”という敬語には、依頼と同時に“弱さの告白”がある。

つまりこれは「助けてもらえますか」という願いの形なのだ。

物語序盤の綿花奈は、他者をきれいにすることしかできなかった。

自分が助けを求める側になることを、どこかで恐れていた。

しかし、記憶を失った自分を受け入れ、他人の手を借りて生きるようになって初めて、

彼女はこの“問い”を自分自身に向けるようになる。

「きれいにしてもらえますか」は、他人に頼る言葉ではなく、

“自分を赦してもいいですか?”という心の声だった。

この変換こそが、作品最大の仕掛けだと思う。

はっとりみつるは、誰もが持つ“自分を許せない痛み”を、

クリーニングという穏やかなモチーフに包み込んだのだ。

ラストシーンの沈黙が語るもの――「大丈夫」という救い

最終話のクライマックスで、陽人が綿花奈にかけた言葉は「もう大丈夫だね」。

これが読者にとって、そして綿花奈にとって、すべての肯定だ。

彼は何も説得せず、彼女の中にある“変化”をただ見守っている。

この距離感が、本作の愛の形を象徴している。

俺が好きなのは、このシーンに“説明”がないことだ。

過去の記憶を完全に取り戻したわけでもなく、泣き崩れることもない。

ただ、光の差す店内で彼女が笑い、陽人が頷く。

それだけで十分なのだ。

この余白の美しさが、『綺麗にしてもらえますか』のラストを名場面たらしめている。

つまりこの物語は、質問で始まり、答えで終わる。

「きれいにしてもらえますか?」という他者への呼びかけが、

「もう、きれいになりました」という自己完結に変わる。

それは、“依存から自立へ”の軌跡であり、“痛みから赦しへ”の物語だ。

静かなラストほど、深く沁みる。

俺もページを閉じた瞬間、心の中で「ありがとう」と呟いていた。

“汚れ・手・香り・水”が象徴するもの

『綺麗にしてもらえますか』を支えているのは、

ストーリーだけではない。

全10巻を通じて描かれる「モチーフの連鎖」こそが、この作品の奥行きを形づくっている。

それは――“汚れ”、“手”、“香り”、そして“水”。

この4つの要素が、綿花奈という人物の心の動きと完全に同期している。

俺はこれを読んだとき、「物語がここまで構造的に設計されていたのか」と唸った。

“汚れ”:過去と痛みの記憶

この作品における“汚れ”は、決してマイナスなものではない。

むしろ「人が生きた証」として描かれている。

シミ、黄ばみ、擦れ――それらは人の歩んできた時間を可視化する痕跡だ。

綿花奈はそれを落とすのではなく、「丁寧に受け止める」ことで心を癒していく。

たとえば、夫を亡くした女性が持ち込んだワイシャツの回。

「この汚れ、取れますか?」という問いに対し、綿花奈はこう答える。

「少しだけ残るかもしれません。でも、それでいいと思います。」

この“残していい”という言葉に、彼女自身の赦しが重なる。

“汚れ”とは消すべきものではなく、“愛の痕跡”なのだ。

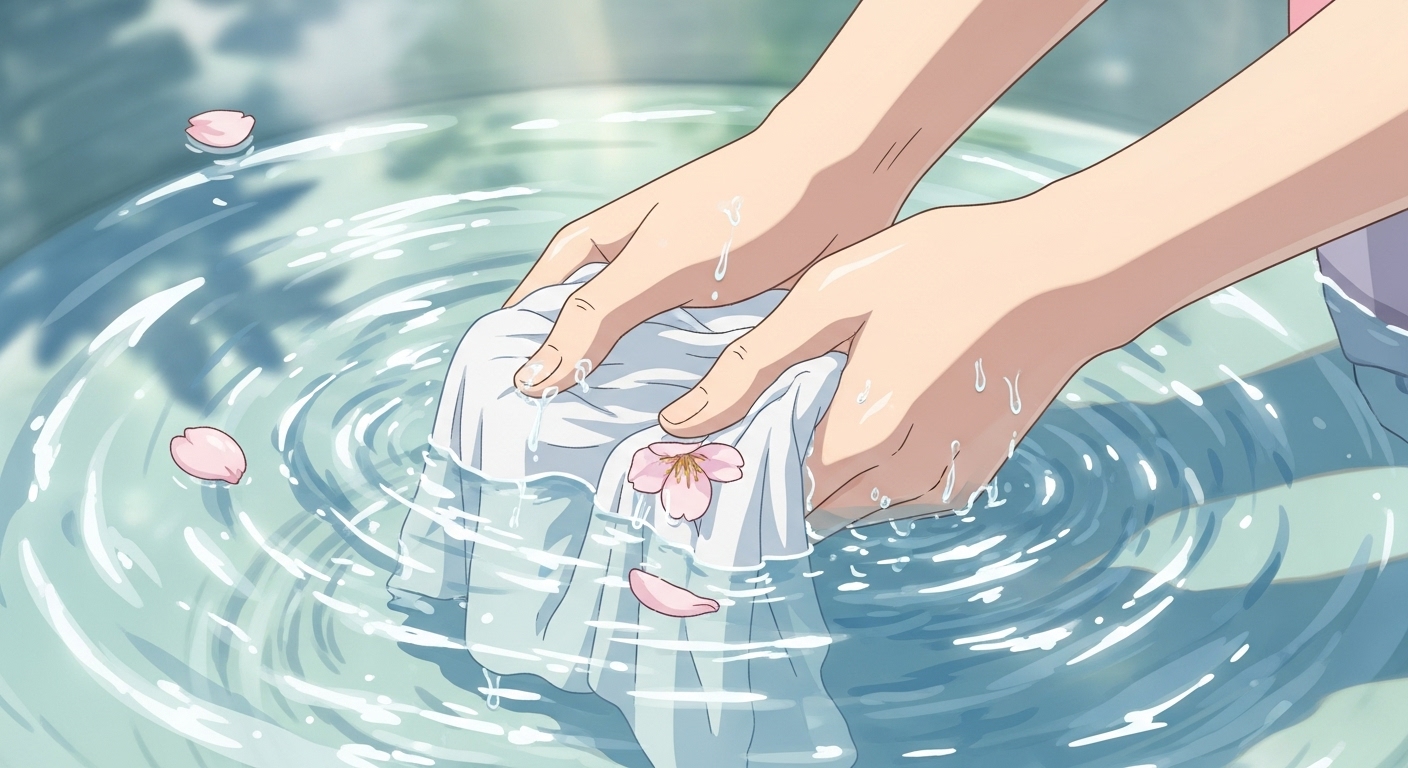

“手”:技術とつながりの象徴

クリーニングという仕事は、全てが“手”から始まる。

素材を触り、温度を感じ、布の呼吸を読む。

綿花奈にとって“手”は単なる道具ではなく、「他者と自分をつなぐ境界線」だった。

父・志郎から受け継いだ手の感覚は、まさに“技術の記憶”。

最終巻で綿花奈が、父の古いアイロンを手に取るシーン。

その手の震えが、言葉以上に彼女の感情を語っていた。

「私はまだ、この手で誰かをきれいにできる」――そう確信する瞬間が、彼女の再生の証なのだ。

“香り”:記憶とぬくもりのトリガー

この作品では、香りの描写が非常に多い。

洗剤の香り、海風の香り、陽人のコーヒーの香り――それらすべてが“記憶”を呼び戻す仕掛けとして機能している。

嗅覚は五感の中でも最も記憶と結びつく感覚だ。

綿花奈が過去を思い出すきっかけが「香り」であるのは、偶然ではない。

とくに8巻で、彼女が仕上げた衣服の香りを胸いっぱいに吸い込むシーン。

その瞬間に彼女は、失った父の面影を感じる。

香りは時間を超える媒体として、“過去と現在”をつなぐ橋になっている。

俺はこの描写に、はっとりみつるの脚本的緻密さを見た。

“水”:赦しと再生のメタファー

そして“水”――この物語の根幹を流れる象徴だ。

水は、汚れを落とすと同時に、生命を与える。

それは“破壊と再生”の両方を内包した存在だ。

綿花奈が海辺に立ち、波音を聞きながら深呼吸するラスト近くのカット。

あれはまさに、「自分の心を洗う儀式」だった。

水は彼女にとって“浄化”ではなく、“再生”の象徴。

汚れたからこそ洗える。

傷ついたからこそ、生き直せる。

この物語のすべての行為――洗う、抱く、許す――は、すべて水の循環の中で描かれている。

“きれい”とは乾いた清潔ではなく、“濡れても生きる強さ”のことなのだ。

この4つのモチーフが相互に響き合うことで、

『綺麗にしてもらえますか』は単なる日常漫画を超えた「再生の寓話」になっている。

俺はこの構造に、“漫画という媒体が持つ詩的可能性”を感じた。

まるで1ページ1ページが、読者自身の心を洗っていくような感覚だ。

読者が感じた“心を洗われる瞬間”

『綺麗にしてもらえますか』は、派手な展開や大きな事件がないにもかかわらず、

多くの読者が「泣いた」「心が軽くなった」と語る。

その理由は、感情のピークが“悲しみ”ではなく、“静かな救い”にあるからだ。

SNSでは「人生を見直した」「優しさの形を思い出した」というコメントが相次ぎ、

完結巻の発売時には「#心を洗われた漫画」というハッシュタグまで生まれた。

読者たちは、綿花奈の言葉や仕草の中に、自分の“未処理の痛み”を見つけていた。

読者を動かしたのは“手を洗う”シーン

特に反響が大きかったのが、8巻の“手を洗う”シーンだ。

綿花奈が作業を終えたあと、無言で自分の手を丁寧に洗う描写がある。

ただの職業的な動作のように見えて、そこに込められた意味は深い。

「誰かの痛みを扱った手を、そのままにしておかない」。

それは、他人の悲しみを抱えた者としての、ひとつの祈りの形だ。

読者の中には「このシーンで涙が止まらなかった」という声も多い。

ある感想では、「綿花奈が手を洗う姿に、自分の仕事の意味を重ねた」というものがあった。

彼女が無言で行うその仕草に、“人の痛みを預かる責任”と“それを手放す覚悟”の両方が表現されている。

それが、読者にとっての“心を洗う瞬間”になっているのだ。

「自分もきれいにしてもらえた気がした」──共感の連鎖

レビューサイト「読書メーター」やX(旧Twitter)では、

「この作品に出会って、自分を責める気持ちが少し楽になった」という投稿が多い。

それはつまり、物語を読むこと自体が“クリーニング体験”になっているということ。

綿花奈が服をきれいにしていく過程で、読者自身も心の中の埃を落としていく。

作品が“読むセラピー”として機能しているのだ。

俺自身も、最終巻を読み終えたあとに不思議な静けさを感じた。

派手な感動ではないのに、涙が出る。

それは悲しみではなく、“整った涙”だ。

はっとりみつるは、人を泣かせようとしているわけではない。

ただ、「大丈夫」と言ってくれるような優しさを、ページの間に置いてくれている。

読後に残るのは喪失感ではなく、「もう一度、ちゃんと明日を洗ってみよう」という前向きな感情だ。

この作品を読む人が“心を洗われた”と言うのは、

綿花奈に共感したからではなく、

彼女の優しさに“自分を投影できた”からだ。

誰もが心のどこかに小さな汚れを抱えている。

それを責めず、ただ受け入れていく彼女の姿に、読者は希望を見出している。

それこそが、この作品が長く語り継がれていく理由だと俺は思う。

今こそ“誰かをきれいにしたい人”に読んでほしい

『綺麗にしてもらえますか』は、読む人によって形を変える物語だ。

誰かに寄り添いたい人。自分の過去に折り合いをつけたい人。

そして、もう一度やさしくなりたい人。

この作品は、そうした人たちのために静かに存在している。

綿花奈が“誰かの服を洗う”たびに、彼女自身も“誰かを受け入れる”ように変わっていく。

それは、俺たちが人と関わるたびに少しずつ変わっていく姿そのものだ。

誰かをきれいにすること=自分を許すこと

この物語のメッセージは、極めてシンプルだ。

「誰かをきれいにすることで、自分もきれいになっていく」。

クリーニングという仕事は、他人の汚れに触れる仕事だ。

でもそれは、誰かの痛みを自分の手で癒やす行為でもある。

綿花奈はその“汚れ”を避けず、真正面から受け止め続けた。

だからこそ、最後に「もう、きれいになりました」と言えたのだ。

俺が思うに、これは現代の人間関係にも通じる。

SNSや仕事、人間関係の中で、誰かの言葉に傷つくことは避けられない。

でも、自分の中に“洗ってあげたい誰か”を持つことで、

人はもう一度立ち上がれる。

『綺麗にしてもらえますか』は、その原点を思い出させてくれる物語だ。

汚れを否定するのではなく、共に生きていく勇気をくれる。

“優しさを受け継ぐ人”として読む

俺はこの作品を、読者それぞれが“綿花奈の後継者”として読むべきだと思っている。

誰かに「きれいにしてもらう」だけで終わらず、

次は自分が「誰かをきれいにしてあげる」側に回る。

その循環こそが、世界をやさしくしていく。

本作は、単なる漫画ではなく“優しさの継承装置”なんだ。

ページを閉じたあと、心のどこかで「また明日、ちゃんと誰かに優しくしよう」と思える。

この読後感こそ、はっとりみつるが描いた“再生の哲学”の結晶だ。

そして、それを言葉にした俺の布教文もまた、誰かの心を少しでも洗えていたら嬉しい。

『綺麗にしてもらえますか』――この作品は、「優しさの手渡し」そのものなんだ。

まとめ:汚れと共に生きる、それが“きれい”ということ

『綺麗にしてもらえますか』は、服の汚れを落とす物語でありながら、

人が“心の汚れ”と向き合う物語でもあった。

綿花奈は、誰かの服を洗うたびに自分の記憶を取り戻し、

やがて「きれいになるとは、忘れることではなく受け入れること」だと気づく。

それがこの作品の到達点だ。

俺がこの物語から学んだのは、“完璧なきれい”なんて存在しないということ。

しみも傷も、思い出も、ぜんぶ生きた証だ。

人はそれを抱えながら、誰かに優しくすることで少しずつ軽くなる。

『綺麗にしてもらえますか』は、その循環を静かに描いた“優しさの哲学書”だと思う。

そしてタイトルの問い――「きれいにしてもらえますか?」。

その答えは、きっとページの向こうではなく、読者の中にある。

誰かを思い出し、何かを赦せた瞬間、あなたも“きれい”になっている。

それこそが、この作品が届けてくれた最大の布教力だ。

人生には、洗えない汚れもある。

でも、もう一度“きれいにしてみよう”と思えたら、それでいい。

綿花奈のように、ゆっくりと、丁寧に。

この作品は、そんなふうに生きたい人のための物語だ。

FAQ:『綺麗にしてもらえますか』をもっと知りたい人へ

Q1. 『綺麗にしてもらえますか』は何巻で完結していますか?

全10巻で完結しています。

最終巻では主人公・金目綿花奈の“記憶”と“赦し”が静かに交差し、物語が締めくくられます。

2023年にスクウェア・エニックスの「ヤングガンガン」レーベルから最終巻が刊行されました。

Q2. どんなジャンルの物語ですか?

日常・職業・ヒューマンドラマを軸にした“再生の物語”です。

クリーニング店という穏やかな舞台を通じて、人間の記憶や赦し、愛の形を描きます。

派手な展開よりも、静かな感情の揺れを大切にしている作品です。

Q3. 綿花奈は記憶を取り戻すのですか?

完全には取り戻しません。

しかし“忘れたままでいい自分”を受け入れることができるようになります。

それが彼女にとっての「きれいになる」という答えです。

Q4. どこで読むことができますか?

電子書籍ではコミックシーモア、BookLive!などで全巻配信中。

紙版はスクウェア・エニックスから発売中です。

Q5. どんな読者におすすめですか?

誰かを赦したい人、過去の自分を受け入れたい人。

そして“優しさ”の手触りをもう一度思い出したい人におすすめです。

読み終えたあと、きっと心が少しだけ整っているはずです。

情報ソース・参考記事一覧

- 公式作品紹介ページ(スクウェア・エニックス)

https://magazine.jp.square-enix.com/yg/introduction/kireini/ - レビュー・感想まとめ:AQM雑記帳「綺麗にしてもらえますか」最終巻感想

https://aqm.hatenablog.jp/entry/2023/08/27/181230 - 作品紹介コラム:Honcierge「心を洗う物語」紹介記事

https://honcierge.jp/articles/shelf_story/7756 - 電子書籍配信サイト情報(コミックシーモア/BookLive!/ebookjapan)

※本記事は上記公式情報および各配信サイトの作品データをもとに執筆しています。

引用・考察部分には筆者(南条蓮)の主観的な解釈を含みます。

コメント