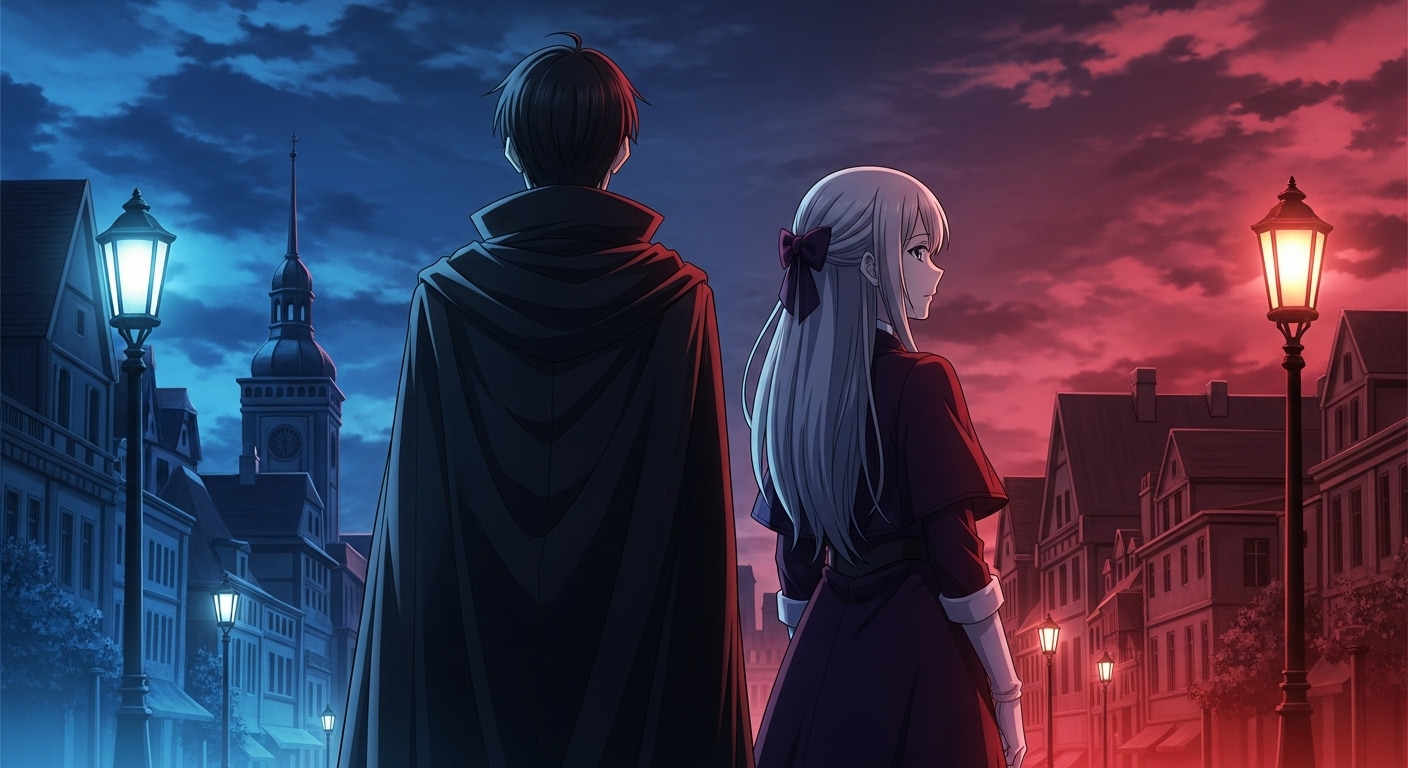

吸血鬼と令嬢が紡いだ探偵劇の終幕は、推理でも戦いでもなかった。

――それは、“継承”という名の静かな革命。

ゲーム版『アルネの事件簿』は、血と記憶、そして絆の物語を通じて、

「生きるとは、誰かの意志を継ぐことだ」と語りかけてくる。

本記事では、南条蓮がその結末を徹底考察。

アルネとリン、二人の答弁が導いた“希望の終わり方”を解き明かしていく。

『アルネの事件簿』完結までの道のり|物語の軌跡を整理

『アルネの事件簿』という作品を語るうえで、まず押さえておきたいのはその構造だ。

ゲーム版は「Case.1」「Case.2」「Interlude」と章立てで公開され、

それぞれが独立した事件を描きながら、一本の“血の系譜”で繋がっている。

公式サイト(ゲームマガジン公式)でも、

この形式は“連作短編でありながら、壮大な長編として機能する”と説明されている。

つまり、プレイヤーは毎話ごとに事件を解決しながら、気づけば「世界の真実」に触れている構造なんだ。

Case.2のラストをもって一応の“完結”を迎えた形になっているが、

それは単なる物語の終わりではなく、次章への継承点でもある。

ここでは、アルネとリンの出会いから別れまで――そして彼らが残した“灯り”まで、

その軌跡を南条目線で追いかけていく。

Case.1から始まる“吸血鬼探偵”の物語

最初の事件「吸血鬼と令嬢」は、シリーズのすべてを決定づけた。

貴族の娘リン・ラインヴァイスが、父親の不可解な行動を探るうちに出会ったのが、

“吸血鬼探偵”アルネ・ノインテーター。

この瞬間から、プレイヤーは「怪物×令嬢」という異色のバディ物語に引き込まれる。

事件自体は屋敷内の殺人というクラシカルな構成だが、

その裏にあるのは“血と信頼”をめぐる心理戦。

アルネが持つ超常的な洞察力と、リンの人間的な勇気が交錯することで、

単なる推理ではなく、“二人の価値観がぶつかる対話劇”として展開していく。

ここで重要なのは、アルネが初対面のリンに対して“ただの人間”として接している点だ。

彼女の血筋に潜む特異性を知っていながら、あえて触れない。

この沈黙が、後の「継承」テーマの伏線になる。

俺がこのCase.1で一番痺れたのは、

アルネが「吸血鬼=人を喰らう存在」という定義を自ら否定した瞬間だ。

彼にとって“吸血”とは、支配ではなく理解。

人間の痛みを、自らの血で引き受ける行為。

つまりこの作品の“吸血鬼”は、恐怖の象徴ではなく“共感の象徴”なんだ。

そこにまず、他のミステリーADVとは違う哲学が息づいている。

Case.2で描かれた“永遠”と“選択”の物語

Case.2「人狼の晩餐」は、アルネの過去と“永遠の生”が主題になる。

この章では、事件の裏に潜む「ナハツェーラー」という存在――

すなわち“生きながら死んだ者”たちの影が描かれ、

アルネ自身の存在意義が問われる。

この章で印象的なのは、

アルネが“人間の理屈では裁けない罪”にどう向き合うかという葛藤だ。

怪物の暴走を止めるために、彼は血を流す。

でもそのたびに彼は思う。

「自分は本当に正しいのか?」と。

この揺らぎこそ、アルネの人間性の象徴であり、

“永遠の命”というギフトが、同時に“罰”でもあることを示している。

一方でリンは、自分の血に宿る秘密と正面から対峙する。

アルネを「人外」としてではなく「恩師」として見つめ直し、

彼の覚悟を理解したうえで、自分なりの“答え”を出す。

その決断が、ラストの「継承」へとつながっていく。

Case.2は事件としては完結するが、

実際はシリーズ全体の「転換点」だ。

アルネの不変性とリンの成長。

“永遠”と“瞬間”の対比を通じて、

物語は“血の継承”から“意志の継承”へと進化する。

ここに南条は、『アルネの事件簿』という作品の“哲学の完成形”を見た。

結末の核心:「継承」とは何を意味していたのか?

『アルネの事件簿』のラストで提示されたキーワード――それが「継承」だ。

だがこの“継承”は単なるバトンタッチではない。

それは、血のつながりを超えた“意志の受け渡し”であり、

アルネという存在が最後にリンへ託した「生き方」そのものを意味している。

この章では、吸血鬼と人間という対極の二人が、

なぜその言葉に辿り着いたのかを掘り下げていく。

アルネが選んだ「永遠」とは、“生き続ける罰”だった

アルネ・ノインテーターは、吸血鬼としての永遠を持ちながら、

常に「終わり」を願うように生きている。

彼は不死の存在であると同時に、街の均衡を保つ“監視者”でもある。

血を啜ることで他者の苦しみを知り、

罪を背負うことで街を守る――その生き方は救いではなく“贖罪”だ。

物語が進むにつれて、彼の“吸血”行為が単なる本能ではなく、

「他者の痛みを共有するための儀式」であることが明らかになる。

つまり、彼が飲んでいるのは血ではなく“悲しみ”なんだ。

そしてそれこそが、アルネが不死のまま生き続ける理由。

彼は“永遠に死ねない罰”を受け入れることで、

人間たちの罪を代わりに背負っている。

この構造が、物語全体の“神話的重み”を生んでいる。

俺が感じたのは――アルネの“永遠”は希望でも呪いでもなく、

「赦しを探すための時間」なんだということ。

彼は誰かを救うために生きているのではない。

ただ、“救うという行為の重さ”を誰よりも理解している。

その孤独な覚悟こそが、リンにとって最大の影響になっていく。

リンが受け取った「継承」は、“救われる覚悟”だった

リン・ラインヴァイスは最初、ただの“吸血鬼オタク令嬢”として描かれる。

しかし彼女の成長は、アルネとの関係を通して“受け手から担い手”へと変化する過程だ。

Case.2の終盤、彼女はアルネからある言葉を受け取る。

それは「君はもう私の助手ではない」という一言。

この台詞が意味するのは、“依存からの卒業”だ。

アルネが与えたのは「正解」ではなく「問い」だった。

どう生きるか、何を守るか、どこまで赦せるのか。

リンはその問いを、自分の意志で考え、選び取る。

そして彼女は、“吸血鬼と人間の間で生きる”という中間の道を選ぶ。

それは、どちらかの側に立たず、両方を理解するという苦しい選択だ。

でも、それこそが“継承”の本質。

俺が思うに、リンの成長は単なるキャラアークじゃない。

それは、「理解することは、戦うことよりも難しい」というテーマの体現なんだ。

彼女が最後に手にしたのは、剣でも魔法でもなく、“共感”という武器。

アルネが彼女に託したのは、その“理解の勇気”だった。

だから、この作品の「継承」は物語的な後継ではなく、

哲学的な継承――“考え方”そのものの継承なんだ。

それが、この結末をただのハッピーエンドでもバッドエンドでもなく、

「静かな希望の終幕」にしている最大の理由だ。

二人の絆が導いた最終答弁|アルネとリンの関係の結末

『アルネの事件簿』の核心は、ミステリーでもバトルでもなく、

“二人の関係”そのものにある。

アルネとリン。

吸血鬼と人間、永遠と一瞬――相反する存在が、なぜここまで惹かれ合ったのか。

そして、なぜ“継承”という結末に至ったのか。

それを理解するには、二人の間に流れる「信頼の形」を見つめ直す必要がある。

「守る」ではなく「見届ける」──アルネが選んだ距離感

アルネは作中を通じて、常にリンを守っているようで、実は“守っていない”。

彼は彼女に対して、過剰な保護も、感情的な依存も見せない。

あくまで観察者として、彼女が“自分の足で歩く瞬間”を待ち続けていた。

その距離感は冷たくも見えるが、

実は“信頼の最大形”なんだ。

Case.2終盤、リンが命を賭けて選択を下す場面で、

アルネはただ一言だけ、静かに呟く。

「それが君の選んだ道なら、私は見届けよう。」

この台詞が示すのは、師弟でも親子でもなく、“対等な関係”だ。

アルネにとってリンは“守るべき存在”ではなく、“受け継ぐ存在”になった瞬間。

それは、彼が初めて“永遠の孤独”から一歩抜け出した証でもある。

俺がこの場面で感じたのは、

「信頼」とは“何もせずに待てる勇気”だということ。

アルネは力で救うことをやめ、見届けることを選んだ。

それが彼なりの“愛”の形であり、

結果としてリンに「生き方」を継承する行為になった。

リンの覚醒──“助手”から“探偵”への転生

一方のリンは、シリーズを通じてもっとも変化したキャラクターだ。

Case.1では無邪気で衝動的だった彼女が、

Case.2では冷静に状況を読み、時にはアルネに意見をぶつけるようになる。

成長の証は、“質問”の仕方に現れている。

最初は「なぜそうなるんですか?」だった問いが、

終盤には「もし私なら、どうすると思います?」に変わる。

彼女はもう、答えを“もらう”側ではなく、“導く”側になっている。

そして、アルネの「君はもう私の助手ではない」というセリフが放たれる。

あの一言には、別れと祝福、そして信頼が同時に宿っていた。

彼女はその瞬間、自分の中に眠っていた“探偵の血”を呼び覚ます。

それは血縁でも職業でもなく、アルネから受け継いだ“生き方”そのもの。

リンはアルネの手を離れたことで、初めて彼と同じ場所に立った。

俺が南条として思うに、このシーンの本質は“卒業”だ。

アルネは彼女に“吸血鬼の真実”を教えたが、

リンはそれを超えて、“人間としてどう生きるか”を選んだ。

つまり、“継承”とは支配ではなく独立。

依存を手放し、信頼で繋がる新しい関係の定義だ。

この結末に、俺は“人間と怪物の物語”という枠を超えた普遍性を見た。

最後にアルネが街を去るシーン。

リンの背後には朝日が差し込み、

彼女は静かに“新しい依頼書”を手に取る。

その構図はまるで、“永遠の探偵が残した光”を次代が継ぐ儀式のようだった。

事件は終わった。

でも、“物語”は続いていく。

回収された伏線と残された謎

『アルネの事件簿』は、推理アドベンチャーとして事件の真相を追う一方で、

細やかな伏線を張り巡らせる“構造型ミステリー”でもある。

一見すると単話完結型の物語だが、その裏では登場人物、舞台、用語のすべてが

「継承」という一つのテーマへ向かって収束していた。

この章では、Case.1〜2で明かされた主要伏線の回収点と、

今なお残る未解明の謎を整理していく。

リューゲンベルグ=封印都市説と“秩序の役割”

まず触れておきたいのは、舞台となる街「リューゲンベルグ」の構造だ。

この街では人間と異形が共存しているが、その均衡が保たれているのは偶然ではない。

アルネは探偵であると同時に、街の“監視者”であり、

その存在が封印を成立させる“鍵”であることがCase.2終盤で示唆されている。

街の下層に眠る古代遺跡“ナハツェーラーの聖域”――

そこにある碑文には「夜と昼の均衡を保つ者」と記されており、

この一文がアルネの存在理由そのものを指していたと解釈できる。

つまりリューゲンベルグという都市は、

人間と怪物の共存を維持する“巨大な実験場”だった可能性が高い。

この構造を踏まえると、アルネの探偵活動そのものが

事件解決=街の秩序維持=封印の儀式という三重構造になっていたことがわかる。

俺はこの設定を“人間社会の比喩”として読んでいる。

理性と本能、光と闇。

それらを無理やり共存させるためには、

常に“誰かが犠牲になって秩序を維持する”必要がある。

アルネはその「犠牲の役目」を自ら引き受けていた。

ナハツェーラーとアルネの起源──“永遠の代償”の真実

物語中盤から登場するキーワード「ナハツェーラー」は、

ドイツ語で“死後に食らう者”を意味する。

この単語が登場した瞬間、シリーズの世界観は一気に神話領域へ踏み込んだ。

公式・開発者インタビュー(春紫苑氏公式X)によると、

ナハツェーラーは“血によって命を繋ぎとめられた存在”であり、

吸血鬼の原型とも言える存在だという。

つまり、アルネはただの吸血鬼ではなく、

“最初の吸血鬼を討伐した人間”でありながら、その血を浴びて転化した存在。

この“討伐と転化”の二重構造が、彼の“永遠の罪”を生んでいる。

Case.2のクライマックスで、アルネが敵対するナハツェーラーに語りかける場面がある。

「お前を憎んでなどいない。

ただ、君が選ばなかった道を、私は歩くだけだ。」

この台詞がすべてを物語っている。

アルネは“自らの意志で吸血鬼になった”のではなく、

“世界の均衡を守るために怪物の役を引き受けた”のだ。

その“意志の継承”が、最終的にリンへと託されていく。

リンの血統と“第三の種”の可能性

リン・ラインヴァイスの血に秘められた謎は、シリーズ最大の伏線であり、

今後の展開の中心軸になると見られている。

Case.2では「ラインヴァイス家の祖先が初代吸血鬼討伐者だった」ことが明かされるが、

その血が持つ“異形との共鳴性”については明確な説明がない。

アルネとの接触によって覚醒するリンの共感能力。

怪物の記憶を読み取り、彼らの痛みを理解するその力は、

単なる人間的感受性では説明できない。

俺はここに、シリーズの次章「第三の種」=“人と異形の架け橋となる存在”の布石を感じている。

この血の設定は、物語の主題である「共存」と直結している。

吸血鬼と人間を繋ぐ存在としてのリン。

それはアルネが望んだ“理想の未来”の象徴でもある。

彼がリンを“助手”から“探偵”へと送り出したのは、

自分の代わりに“人間と異形の均衡を守る者”を残すためだった。

つまり、彼女は血を継いだのではなく、“世界の役割”を継いだ。

未回収の謎と今後への布石

・アルネが“永遠の命”を誓わされた相手は誰か?

・ヴォルフラム(人狼)との過去に何があったのか?

・リューゲンベルグの封印はいつ、誰によって作られたのか?

これらはすべて未解明のまま、シリーズは幕を閉じている。

開発者の春紫苑氏はSNS上で「Case.3の構想はある」と発言しており、

“ナハツェーラーの起源編”が描かれる可能性が高い。

物語的には、アルネの“誓いの相手”=“彼が守ろうとした女性”の存在が、

次章で明かされると考えられている。

俺はこの未解明要素を、“物語が生きている証”だと思っている。

伏線がすべて回収されたら、それはもう「墓碑」だ。

でも、『アルネの事件簿』はまだ“灯り”が残っている。

つまり、物語は終わっていない。

むしろ、ここからが真の「探偵劇の始まり」なんだ。

“事件は終わっても物語は続く”──外伝と未来予想

『アルネの事件簿』は、Case.2で一区切りを迎えた。

だが、その終わり方は決して「完結」ではなく、「継続」を示唆している。

事件としては解決しても、登場人物たちの物語はまだ進行中だ。

この章では、公式発表・外伝エピソード・開発者コメントをもとに、

“この世界がこれからどう動くのか”を考察する。

外伝が描く“継承後の世界”──リンの探偵事務所

まず注目したいのが、公式配信で展開された外伝エピソード群だ。

『アルネの事件簿 Teil10』や『Interlude』では、

Case.2の後日談としてリンが一人で新しい依頼を受ける姿が描かれている。

ゲームマガジン公式によれば、

これらの外伝は「本編の延長線上にある小品集」とされ、

“継承された探偵事務所”が新たな事件を解く構成になっている。

リンの口調や仕草には、かつてのアルネを思わせる影がある。

だが彼女はアルネのコピーではなく、自分のやり方で人々と向き合う。

その違いが本作の進化の証だ。

アルネが「理屈で守る探偵」だったのに対し、

リンは「感情で解く探偵」として描かれる。

この変化は、“知の継承”から“心の継承”への移行でもある。

俺はこの外伝を読んで、「継承のリアリティ」を感じた。

師匠を越えようとしない弟子ではなく、

“師匠の意志を別の形で証明する弟子”。

それがリンの立ち位置だ。

探偵事務所という舞台は同じでも、

解く事件も、語る言葉も、全部リンの時代のものになっている。

Case.3構想と“赤い約束”──アルネの過去へ

2023年以降、春紫苑氏(開発者)の公式X(@harumurasaki_)では、

“Case.3”の構想についてたびたび言及されている。

タイトル候補としてファンの間で話題になっているのが「赤い約束(Das rote Gelübde)」。

もしこれが実現すれば、テーマは間違いなく“アルネの起源”だ。

Case.1・2では「アルネが何者か」を描ききれなかった。

彼が“なぜ吸血鬼となったのか”、

“誰と誓いを交わしたのか”、

その真実がまだ語られていない。

つまり、今後の展開は“アルネの始まり”が“リンの未来”を照らす鏡になる構造になるだろう。

俺の予想では、Case.3は時間軸を逆行する形で描かれる。

アルネがまだ人間だった頃、初代ラインヴァイス家との邂逅、

そして「血による契約」が交わされた瞬間。

このエピソードが描かれたとき、

『アルネの事件簿』という物語は初めて“円環”として完成するはずだ。

メディアミックスと“探偵譚の拡張”

Playismが2021年に発表したリマスター配信では、

「映像化を視野にした再構築」を明言している。

もしアニメ・ドラマCD・ノベル化といった展開が進めば、

本作の「探偵×吸血鬼」というコンセプトは、

より多層的なファン層へ届くだろう。

この世界観は、視覚的に再現されることで

“推理の美学”と“人外の哀しみ”がさらに立体化する。

個人的に期待しているのは、

アルネが“語り部”として登場し、リンが主人公を務める形式。

つまり、「亡き師の記録を辿る探偵」という二重構造。

そのとき、『アルネの事件簿』は本当に“継承の物語”として完結するだろう。

そして、もしこの章を読んでいるあなたが、

まだゲームをプレイしていないなら伝えたい。

“事件は終わっても、物語は続く”。

その言葉は、プレイヤーが再び物語を思い出した瞬間に、

静かに再起動する呪文なんだ。

『アルネの事件簿』の真の終幕

俺が『アルネの事件簿』を最後まで見届けて感じたのは、

この作品は“終わり方”そのものがメッセージだということだ。

事件が解かれても、血の謎が明かされても、

プレイヤーの心には「続き」が残る。

その“余白”こそが、アルネというキャラクターの存在意義なんだ。

“怪物であること”を選んだ男の優しさ

アルネ・ノインテーターという人物をひとことで表すなら、

「優しすぎる怪物」だと思う。

彼は不死であることを誇らず、むしろ苦しみとして受け入れていた。

その生き方が、美学ではなく“責任”として描かれているところに、

この作品の深さがある。

アルネは何度も人間の罪を目撃し、

何度も“怪物の側”としてそれを裁いてきた。

けれど、彼は決して人間を見下さない。

むしろ、誰よりも人間を信じている。

だからこそ、彼の“永遠”は罰ではなく、

「信じ続けることの覚悟」なんだ。

俺は、そこにこの物語の最大の優しさを見た。

血を啜ることも、戦うことも、アルネにとっては“赦し”の手段だ。

彼は怪物を討つことで、怪物を救おうとしていた。

この矛盾の中にこそ、『アルネの事件簿』という作品の美学がある。

人間的であろうとする怪物――

それがアルネの探偵としての在り方であり、

リンへ託された「継承」の意味そのものだった。

“人間でありたい”と願った少女の強さ

リン・ラインヴァイスは、物語の最後まで“人間”であることを選んだ。

血の秘密を知っても、異形の誘惑を受けても、

彼女は「私は人間です」と言い切る。

その一言には、恐れよりも覚悟がある。

アルネの世界では、人間であることは弱さの象徴だ。

けれど、リンはその弱さを“誇り”に変えた。

彼女が最後に選んだのは、戦うことでも、救うことでもない。

ただ、“理解すること”だった。

俺はこのリンの選択を、

“アルネの物語を終わらせる唯一の方法”だと思っている。

彼女が「理解する側」に立ったことで、

アルネの“贖罪の物語”は初めて完結した。

師の痛みを知り、弟子がそれを受け入れる。

その瞬間、二人の物語は「終わり」ではなく「赦し」へと昇華した。

終わらない物語、それでも続く希望

『アルネの事件簿』の終幕には、静けさがある。

大団円でも絶望でもない、“余韻”という形のエンディングだ。

アルネは街を去り、リンは新たな依頼書を手に取る。

そのシーンに、派手な演出はない。

けれど、あの静かな光景こそが、本作における「希望」なんだ。

俺はこのラストを見て、こう感じた。

「生きるとは、誰かの意志を継ぐこと」だと。

それがたとえ吸血鬼であろうと、人間であろうと関係ない。

血ではなく、意志。

命ではなく、選択。

それが『アルネの事件簿』という物語の最終答弁だ。

だからこそ俺は言いたい。

この作品の結末は、“悲劇”でも“完結”でもない。

これは、“希望の継承”なんだ。

アルネが残した灯りは、リンの中で燃え続けている。

そしてその火は、画面の向こうで物語を見つめる俺たちの中にも宿っている。

血より濃いのは、想いの記憶。

『アルネの事件簿』のラストは、理解と赦しの物語だ。

終わりのない夜の中で、二人が選んだのは――生き続けることだった。

「永遠」と「人間らしさ」──アルネの選択が示した逆説

『アルネの事件簿』を最後まで見届けた人なら、

誰もが一度は思ったはずだ。

――どうしてアルネは、永遠の命を持ちながら“人間らしくあろうとした”のか?

それは彼の弱さではなく、彼の“選択”だった。

この章では、その逆説的な生き方が何を意味していたのかを解き明かしていく。

“死ねない男”が体現した人間の本質

アルネは吸血鬼として、無限に近い時間を生きている。

だがその時間は祝福ではなく、終わらない孤独の連続だ。

彼が見てきたのは、数えきれない死と、儚い命。

それでも彼は、誰かの生を守ることをやめなかった。

この姿勢こそ、アルネの「人間性」の象徴なんだ。

人間とは、限りある命の中で“何かを選び取る”存在だ。

ならば、永遠の命を持ちながら「選び続ける」アルネは、

最も人間に近い怪物と言える。

彼は“終わり”を持たないことを呪いながら、

それでも“生き続ける意味”を探していた。

俺はここで気づいた。

アルネは「死ねないから苦しい」のではなく、

「生き続ける理由があるから苦しい」んだ。

その理由こそが、リンという存在。

彼女が現れたことで、アルネは初めて“誰かに生かされる側”になった。

この関係の反転が、作品全体を支えるエモーショナルな中核になっている。

“永遠”という呪いを受け入れた赦しの美学

『アルネの事件簿』の中で、アルネは永遠の命を否定しない。

彼はそれを“罰”と呼びながらも、最後まで手放そうとしなかった。

なぜか?

それは、彼にとって“永遠”が他者を赦すための時間だからだ。

永遠に生きるということは、

何度でも失い、何度でも出会い、何度でも赦すことができるということ。

アルネは“赦す側”に立つことで、人間を理解しようとしていた。

だから彼の“吸血”は、奪う行為ではなく“痛みを分かち合う儀式”なんだ。

彼は他者の血を啜ることで、その人の孤独を自分に刻み込んでいく。

それはまるで、永遠の懺悔だ。

俺はこの構造に、強烈な美学を感じた。

アルネは怪物であることを否定しない。

むしろ、怪物としての姿を受け入れることで、

人間の愚かさや脆さを赦そうとしている。

その在り方は、聖人でも救世主でもなく、

ただの“理解者”だ。

彼が探偵である理由も、ここにある。

真実を暴くのではなく、“真実を赦す”。

それが、アルネという男の探偵観だ。

“永遠”と“人間らしさ”は共存できるのか?

この問いは、シリーズを通して繰り返し投げかけられている。

永遠の命を持つ者は、果たして人間たり得るのか?

アルネの答えは明確だ。

「生き方を選び続ける限り、人は何者でも人間だ。」

彼にとっての“人間らしさ”とは、死の有無ではなく“選択の連続”だ。

だから、彼は自分の時間を止めなかった。

後悔も、罪も、すべて背負ったまま“生き続ける”。

その覚悟が、最も人間的な行為だと俺は思う。

リンがその生き方を受け継いだとき、

“永遠”は“呪い”から“希望”へと転化した。

アルネが守りたかったのは命ではなく、

“選択する自由”そのものだった。

その自由を継承した瞬間、リンは彼を超えたんだ。

だからこそ、アルネの物語は悲劇で終わらない。

彼は怪物のままで、人間の理想を体現した。

永遠に生きながら、人間であり続ける――

その逆説が、『アルネの事件簿』という作品の心臓部だ。

「怪物が人間を羨むのではなく、

人間が怪物に“人間らしさ”を教えられる物語。」

それが、俺が見た『アルネの事件簿』の真実だ。

“継承”はプレイヤーにも託された|読者へのバトン

『アルネの事件簿』の“継承”は、物語の中だけで終わらない。

それは、物語を見届けた俺たちプレイヤーにも静かに託されている。

この作品を最後までプレイした人なら、あのラストの余韻をまだ胸に抱えているはずだ。

「事件は終わった。でも、物語は続く。」

あの言葉の意味は、画面の外でこそ完成するんだ。

アルネが残したのは、“問い”という灯り

アルネは、最後にリンへ答えを与えなかった。

彼が残したのは、永遠に考え続けるための“問い”だ。

「人を守るとは何か」「理解とはどこまで可能か」「怪物と人間の境界とは」。

これらの問いは、ゲームを閉じた瞬間にプレイヤーの手に渡る。

俺は思う。

アルネの“探偵”という役割は、実はプレイヤーそのものなんじゃないか。

彼が謎を追うように、俺たちも彼の言葉の意味を追う。

事件を解くことよりも、考え続けることがこの作品の本質だ。

その“思考の継承”が、プレイヤーに与えられた最後のミッションなんだ。

だからこそ、『アルネの事件簿』はゲームでありながら、祈りに近い。

プレイヤーが再び彼の物語を思い出した瞬間、

アルネという探偵はどこかでまた目を覚ます。

彼の“永遠”は、データでもコードでもなく、俺たちの記憶の中に生きている。

“読む者が継ぐ物語”という構造の美しさ

『アルネの事件簿』の構造は、物語のテーマと同じように設計されている。

アルネがリンに継いだように、

物語はプレイヤーから次の読者へと、静かに受け渡されていく。

SNSで語る感想、友人へのおすすめ、レビュー記事――

そのすべてが「継承」の一部だ。

つまり、プレイヤーが誰かに語る瞬間こそ、

この物語が“新しく生まれる瞬間”なんだ。

俺が思うに、『アルネの事件簿』の真の魅力は、

プレイヤーを“共犯者”にすることだ。

事件の真相を共有し、結末を語り合うことで、

俺たちは物語の一部になる。

それは、もはやファン活動ではなく“儀式”だ。

そして、これを読んでいるあなたが次に誰かへこの物語を語ったとき、

あなた自身が“継承者”になる。

アルネの物語は、もう彼のものじゃない。

リンのものでもない。

それを語り継ぐ、俺たち全員のものだ。

終わらない夜に灯る光──南条蓮の終幕コメント

この作品の魅力は、“静かな情熱”にある。

派手な展開も、劇的なカタルシスもない。

それでも心に残るのは、登場人物たちが選び取った小さな勇気だ。

俺は、アルネの「永遠に考え続ける姿勢」を見て、

ライターとしての自分の在り方を重ねた。

答えを出すより、問いを残すこと。

それが“語り”の本質なんだと教えられた。

もし今、あなたがこの文章を読み終えたなら、

心のどこかに一つだけ、問いを残してほしい。

「自分にとって、人を理解するとは何か?」

その問いを持ち続ける限り、

『アルネの事件簿』は終わらない。

“物語を継ぐのは、読む者の心だ。”

アルネが残した灯りは、今日も誰かの中で揺れている。

まとめ|『アルネの事件簿』が教えてくれた“生き続ける物語”の力

事件は終わり、謎は解けた。

けれど――『アルネの事件簿』は、決して終わらない。

なぜならこの作品は、「生き続けること」そのものをテーマにしていたからだ。

吸血鬼アルネ・ノインテーターは、永遠を呪いながらも希望を諦めなかった。

人間リン・ラインヴァイスは、恐れながらも異形を受け入れた。

二人の生き方は、立場も種族も超えて、

“理解しようとする勇気”の美しさを見せてくれた。

この物語に派手なエンディングはない。

あるのは、静かな朝日と、一枚の依頼書。

だけど、その“余白”こそがプレイヤーに託されたバトンだ。

考え続ける者の中でこそ、物語は永遠になる。

南条としてこの作品を総括するなら、

『アルネの事件簿』は「探偵もの」を装った“人間賛歌”だ。

血ではなく意志を継ぐ物語。

終わりではなく、始まりを描く結末。

そして、読者という第三の探偵が最後の鍵を回す――

そんな、静かに燃える傑作だ。

“継承とは、語り続けること。”

アルネが残した問いは、今も俺たちの中で生きている。

FAQ|『アルネの事件簿』をもっと深く知るために

Q1. 『アルネの事件簿』のゲーム版は本当に完結したの?

現時点(2025年)で、ゲーム版はCase.2完結編まで配信済み。

物語としては一区切りを迎えていますが、

開発者・春紫苑氏が公式Xで「Case.3構想」を言及しており、

シリーズ自体はまだ“終幕”していません。

つまり、現状は“第一部完”という状態です。

Q2. コミック版とゲーム版は内容が違う?

はい。

コミック版はCase.1相当を中心にドラマ的に再構成されており、

キャラクター描写や心情表現がより丁寧。

一方、ゲーム版はプレイヤー視点で推理と世界観を体験する構造になっています。

どちらも「継承」というテーマを共有していますが、

結末の描き方に違いがあります。

Q3. リンとアルネの関係はどうなったの?

Case.2終盤で、リンは“助手”から“探偵”へと立場を継承。

アルネは彼女を守る対象としてではなく、

“次の時代を生きる者”として送り出します。

彼らの関係は師弟を超えた、

「理解し合う者同士」という精神的な絆へと昇華しました。

Q4. これから新作や外伝は出るの?

2022〜2024年にかけて外伝(Teil10以降)が公開され、

リン視点の“新しい依頼”が描かれました。

また、開発者が構想中のCase.3(仮題『赤い約束』)では

アルネの過去=吸血鬼誕生の真相が焦点になるとされています。

正式な配信情報は、公式サイトまたは春紫苑氏のXをチェックするのが確実です。

Q5. 『アルネの事件簿』を未プレイでも楽しめる?

むしろ今からが最適のタイミングです。

無料配信中のCase.1から順にプレイすることで、

伏線と“継承”の意味を自分のペースで体感できます。

また、AmebloやPixivなどのファン考察も活発で、

プレイヤー同士の対話が作品の延長線上にあります。

情報ソース・参考記事一覧

-

『アルネの事件簿』公式サイト(ゲームマガジン)

┗ 各Case配信情報、キャラクター・世界観解説などを確認可能。 -

Playism公式ニュース(2021年3月5日)

┗ リリース時の開発背景、吸血鬼×令嬢のコンセプト解説。 -

春紫苑氏 公式Xアカウント

┗ 各章更新情報・開発コメント・Case.3構想発言など。 -

ひなもっく氏レビュー(Ameblo)

┗ Case.1・2をプレイしたファンによる詳細感想。伏線分析が秀逸。 -

Overture01考察ブログ

┗ 初期シリーズの構成やキャラ関係性を丁寧にまとめたファン考察。 -

Vaka公式サイト

┗ 配信プラットフォームの最新ニュース。外伝Teilシリーズ掲載。

※本記事の内容は各公式サイトおよび一次資料をもとに執筆しています。

解釈・意見部分はライター南条蓮(ver.2.1)の個人的視点によるものです。

引用・参照URLはすべて2025年10月時点の情報です。

コメント