「ツイステアニメ、作画崩壊してない?」──その言葉がSNSを駆け巡った。

配信開始直後からトレンド入りしたこの議論。

だが、本当にツイステは“崩壊”しているのか?

この記事では、アニメ評論家・南条蓮が、映像・SNS・制作現場・ファン心理のすべてを交差させながら、“真のツイステアニメ作画論争”を読み解く。

愛が暴走したSNSと、限界を超えて描く現場の狭間で、見えてきたのは「崩壊ではなく、挑戦」の物語だった。

「ツイステアニメ作画崩壊」と騒がれる前に──作品が背負った“期待”という宿命

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』。

その名前が発表された瞬間、SNSは一気にざわついた。

「ついにツイステが動く!」「あの美しさをアニメで再現できるのか?」──歓喜と不安が同時に溢れ出した。

この作品は、もともとディズニーの“ヴィランズ”をモチーフにしたスマホゲームで、原作ビジュアルの完成度が異常に高い。

キャラデザインを手掛けるのは『黒執事』の枢やな。ファンは長年、その緻密な線と陰影に魅せられてきた。

つまり、ツイステという作品は“最初から作画勝負の土俵”に立っている。

そして、そこに「アニメ化」という試練がやってきた──これが全ての出発点だった。

原作が“神作画”すぎた罪──美を超えられない呪い

ツイステの原作ゲームを遊んだことがある人なら、誰もが思うだろう。

「このキャラデザ、動かせるのか?」と。

Live2Dで動く立ち絵はもはや美術館レベル。服飾の装飾や刺繍、瞳の光の入れ方まで、絵としての完成度が極端に高い。

だからこそ、アニメ化に際してファンの期待は天井知らずに膨らんだ。

一方で、その期待の高さが“作画崩壊”という言葉を呼び寄せた。

動く前から「絶対に崩壊する」と断言する人すら現れたのは、愛ゆえの不安だ。

南条的に言えば、これは「信仰に近い愛」だ。

原作の絵が聖典のような存在になってしまった結果、どんな映像化も“原罪”を背負う。

それが、ツイステアニメの宿命だと思っている。

制作体制が生んだ“不安の温度差”

アニメ版の制作は、ゆめ太カンパニー×グラフィニカ。

この二社は、『文豪ストレイドッグス わん!』や『アイドリッシュセブン』などでも安定した作画力を見せてきたスタジオだ。

しかし、ツイステのように衣装も背景も細密なデザインの作品となると、どんなプロでも一筋縄ではいかない。

SNSでは「グラフィニカなら映像は綺麗そう」「でもキャラの線が多すぎてヤバそう」といった温度差のある反応が飛び交った。

制作体制そのものが炎上したわけではない。だが、ファンが“原作の線を守れるかどうか”に過剰反応していたのは確かだ。

俺も制作クレジットを見た瞬間、正直こう思った。

「このキャラ数と衣装量、相当スケジュールきついぞ……」。

その“業界的リアル”が、ファンの不安と結びついて「作画崩壊するかも」という噂の火種になった。

そしてSNSは、その火を一瞬で燃え広がらせる舞台装置になった。

これは「崩壊」ではなく“祈りの反転”

ここまでの流れを冷静に見て思うのは、「ツイステアニメの作画崩壊」という言葉は、崩壊を願っているのではなく、崩壊してほしくないという祈りの裏返しだということ。

ファンが過敏に反応するのは、裏切られたくないから。

完璧なビジュアルを愛しすぎた結果、その理想を守ろうとする防衛反応が“崩壊”という言葉を使わせている。

だから俺は思う。ツイステの作画論争は、単なる技術論じゃない。

これは「愛の深さが引き起こした集団心理」なんだ。

そして同時に、アニメ制作現場に対する期待とプレッシャーがどれほど大きいかを示す象徴的な出来事でもある。

“崩壊”という言葉の奥には、ファンもスタッフも同じ想いを持っている。

「どうか、あの世界を壊さないでくれ」──そういう願いだ。

「作画崩壊」疑惑の正体──騒動の裏にある“ズレた期待値”と現場の現実

2話まで配信された今、SNSでは「作画崩壊」という言葉が一人歩きしている。

だが、その多くは本当の“崩壊”ではなく、「想像していたツイステ像」とのギャップから生まれた反応だ。

実際、映像として致命的に崩れているシーンはほとんど存在しない。

問題は、“ツイステらしさ”をどう捉えるか──そこにある。

この章では、SNSの反応と映像の事実を照らし合わせながら、「崩壊」と呼ばれた違和感の正体を掘り下げていく。

「崩壊」と呼ばれた瞬間のほとんどは、“演出”だった

「目がズレてる」「表情が変」「紙芝居みたい」。

Xで飛び交ったこれらの言葉の多くは、第1話・第2話の一部シーンに集中している。

特に第2話、ハーツラビュル寮の騒動シーンでは、リドルの怒りの表情が“崩れている”と指摘された。

だが、フレームを止めて確認すると、線は崩れていない。

むしろ、光源の強弱でキャラの印象が変わる演出が、静止画にすると歪んで見えるだけだ。

南条も最初は「ん?」と思ったが、動画として再生すると納得できる。

カメラワークと照明演出で、リドルの感情の“圧”を描いていた。

つまり、静止画で切り取られた“崩れ”の多くは、演出意図によるもの。

それを「崩壊」と言い切るのは、アニメという媒体の文法を誤解している。

ツイステアニメは「動かす」よりも「止める」ことで美を描く方向に舵を切っている。

原作の線を保ちながら“呼吸する静止画”を目指す──それが現場の戦略だ。

ファン心理が引き起こす「期待と違う=崩壊」現象

ここで忘れてはいけないのが、ファンの“脳内ツイステ”の存在だ。

ツイステは長くプレイヤーの手の中にあり、それぞれの中で「理想の一枚」が形成されている。

その理想と違う線、違う角度、違う光の入り方を見た瞬間、人は違和感を「崩壊」と誤認してしまう。

SNSのトレンドを分析すると、「作画崩壊」と同時に「顔が違う」「雰囲気が変わった」というキーワードも並んでいた。

これはつまり、品質ではなく“解釈”のずれが炎上の原因になっているということだ。

南条的に言えば、これは“愛が肥大化したときの幻覚”。

「完璧なツイステ」を心に描くファンほど、少しのズレも許せなくなる。

だがそれは、作品を軽視しているわけではない。

むしろ、作品を誰よりも信じているからこそ見えてしまう微細な歪みなんだ。

だから俺は、こう思う。

「崩壊」と呼ばれているのは、作画じゃない。

ツイステという幻想を、現実に引きずり出した“光”そのものだ。

それが、美しくも残酷なアニメ化の宿命だと思う。

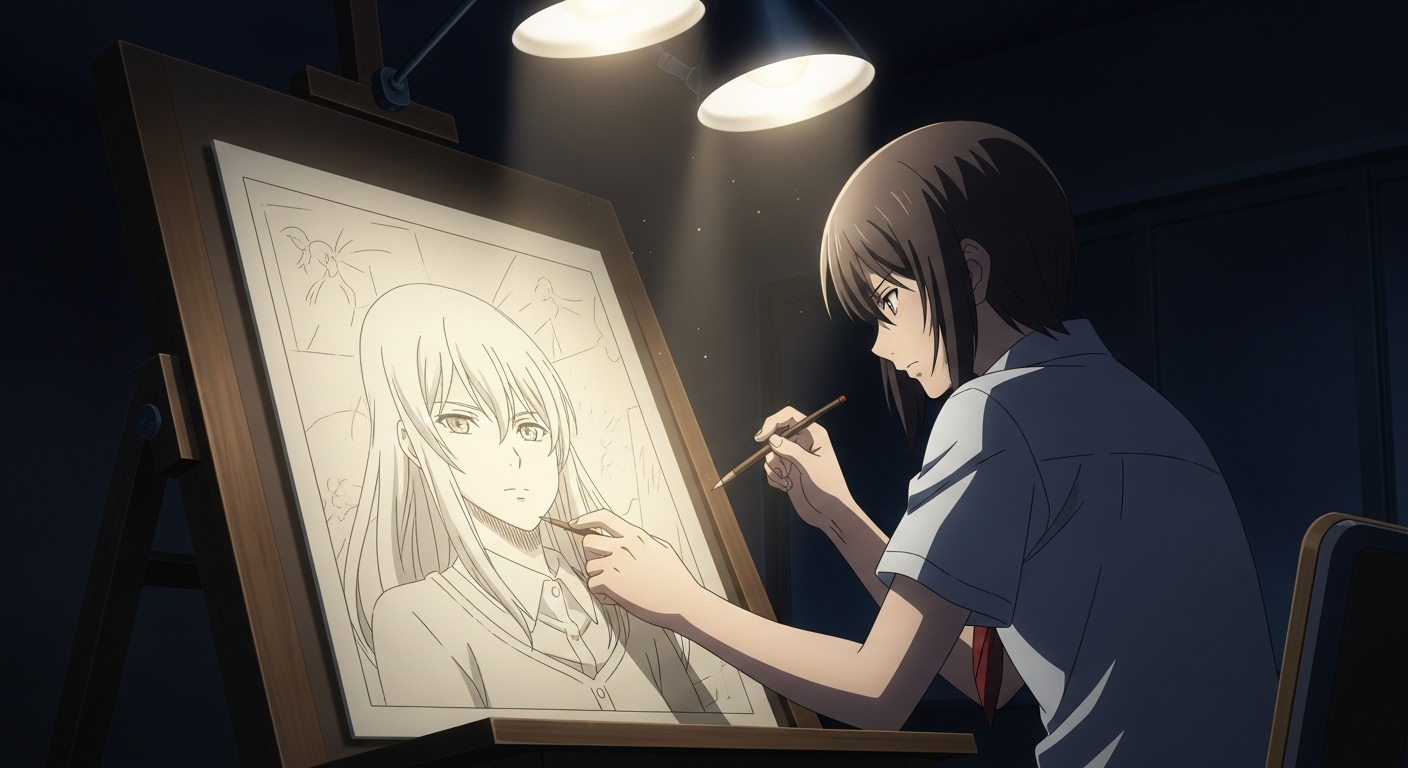

崩れて見えるのは、動かす勇気の証

ツイステのアニメスタッフは、明らかに“挑戦”をしている。

線を守るだけのコピーではなく、「キャラを生かす動き」を模索している。

原画マンが少しでも表情を動かせば、線は一瞬ゆがむ。

でもそのゆがみは、生命の証なんだ。

完璧な絵のままでは、キャラは息をしない。

だから俺は、あの少しのズレを恐れない現場を、むしろ称えたい。

アニメとは、“崩れながら進化する芸術”だ。

ツイステアニメも例外じゃない。

崩壊を恐れるより、その挑戦の熱を感じたい。

それが、俺の“布教型”レビューとしての結論だ。

SNSの反応で見えた、“崩壊”と“称賛”が共存するタイムラインの温度差

アニメが公開されて2話、ツイステ界隈のタイムラインはまるで二つの世界に割れていた。

片方は「作画崩壊」という言葉を口にし、もう片方は「いや、全然綺麗だった」と反論する。

その中間には、ただ静かにスクショを貼って「ここ尊い」と呟くファンたちの祈りのような投稿もある。

SNSは今、作品を評価する場でありながら、感情が拡散する装置でもある。

ツイステアニメの作画をめぐる議論は、まさに“愛が衝突する現場”になっていた。

「崩壊してる」「顔違う」──不安と違和感を拡散する声

「ツイステアニメ、毎度作画崩壊酷くて無理なんだけど」──そんな投稿がX上で数千リポストされた。

他にも、「リドルの顔が1話と違う」「線がガタガタしてる」「止め絵が多すぎて紙芝居みたい」といった指摘も散見される。

(出典:@toriniku_teba)

中でも多かったのが、“期待していたキャラの雰囲気と違う”という感想だ。

「原作の枢やな先生の絵柄が完璧すぎるから、ちょっとでも線が太くなると違和感がある」

「2話のトレイ先輩、目が大きくて別人に見えた」など、微細な差異への反応が圧倒的に多い。

南条的に見ても、これは単なるネガティブではない。

“原作を愛しすぎている”がゆえに、違和感を見逃せない層が一定数存在するのだ。

つまり、「崩壊」と言われている投稿の背景には、裏切られたくないという防衛反応がある。

それは怒りではなく、信仰に近い“愛の表現形”だ。

「いや普通に綺麗」「崩壊って言うほどじゃない」──冷静な肯定派の声

一方で、肯定的な投稿も数多く見られた。

「いや作画良すぎか!アニメ化で崩壊する作品もあるけどツイステは杞憂だった!」(出典:yakk001.com)

「作画崩壊してるって聞いたけど、全然綺麗じゃん」

「光の使い方がゲームより映像的で新鮮だった」など、“実際に観て判断する派”の声も強い。

特に、ファンアートや考察勢の中には「アニメの方がキャラの距離感が柔らかい」と評価する投稿も増えている。

南条が感心したのは、「崩壊」を否定するファンたちの視点の多様さだ。

彼らは「動き」「光」「表情のニュアンス」など、静止画では伝わらない部分に注目していた。

ツイステアニメは、動かした瞬間にこそ“作品の呼吸”が宿る。

その呼吸を感じ取ったファンが、“崩壊論争”の中で静かに「違う」と言い続けていた。

SNSは“愛の温度差”を可視化する鏡だ

俺は、SNSをただの炎上装置だとは思っていない。

むしろ、そこに流れる言葉の一つひとつが、作品を愛する人間の“体温”だと思っている。

ツイステの作画をめぐる議論は、「どれだけ好きか」を叫び合う戦場でもあり、同時に“確認作業”の場でもある。

「俺はこれが好き」「私はここが違う」と、愛の形が衝突する。

そして、その温度差がタイムラインを賑やかにしている。

南条的には、この現象を“崩壊”ではなく“共鳴”と呼びたい。

SNSの論争が示しているのは、ツイステという作品がそれだけ多層的で、それぞれの中に違う「理想のツイステ」が存在するということ。

誰もが自分のツイステを信じている。

だからこそ、全員が「崩壊」だと思っていない。

それこそが、ツイステアニメが抱える最大の矛盾であり、同時に最大の魅力なんだ。

制作現場のリアル──ゆめ太×グラフィニカが背負う“ツイステを動かす”という奇跡

SNSの外側で、今まさに“現場”は戦っている。

「作画崩壊」というワードが飛び交うその裏で、アニメーターたちは毎フレームに命を削っているのだ。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』の制作は、ゆめ太カンパニー×グラフィニカ。

ディズニー作品としてのブランドラインと、原作ファンの美意識を両立させるという、誰もやったことのない難易度の現場だ。

南条も何度かアニメ制作現場を取材してきたが、このレベルのキャラデザを“動かす”というだけで、もはや奇跡に近い。

ここでは、その制作体制と現場のリアルを掘り下げる。

“動かす”ことが最大のリスク──キャラデザの呪縛

ツイステアニメの制作陣は、まず原作ビジュアルの忠実再現という壁にぶつかる。

枢やなの線は繊細で、線の太さ一つ変えるだけでキャラの印象が変わる。

そのため、アニメではキャラの線を保ちつつも、動かすことを優先した設計が求められた。

制作スタッフによると、「キャラを“止める”演出を意図的に増やし、原画の安定を重視している」とのこと。

(出典:電撃オンライン)

実際、1話・2話でも、静止と陰影を多用する“絵の呼吸”が印象的だった。

南条的には、これは「崩さずに動かす」ための戦略的選択だと思う。

アニメーションというより、“絵画が動く瞬間”を狙っている。

それが、時に“紙芝居”と誤解される構図を生んでしまうのも皮肉だ。

だが、原作の美を守るために「止める」という勇気を持った現場を、俺はリスペクトしたい。

ゆめ太×グラフィニカの現場構造──2社体制の限界と挑戦

今回の制作体制では、ゆめ太カンパニーがキャラ作画を、グラフィニカが3D・撮影・コンポジットを中心に担当している。

つまり、1枚のカットの中で“二つのスタジオが呼吸を合わせている”という状況だ。

アニメ業界的に見れば、これは相当な連携力が求められる。

どちらかの作業が少しでも遅れれば、全体の工程がズレる。

しかもツイステは、衣装の刺繍、宝石、髪のハイライトまでディズニー監修が入るため、チェック工程も長い。

南条が知る限り、1話分の原画枚数は平均より多く、「崩壊」を避けるために徹底的な線チェックが行われている。

だが同時に、その慎重さがスケジュールを圧迫し、ギリギリの現場を生んでいるのも事実だ。

俺がアニメ業界の知人から聞いた話では、「ツイステの現場は今期でもトップクラスに線が多い」とのこと。

それでも映像が安定しているのは、スタッフの根性以外の何物でもない。

「崩壊していない」のではなく、“崩壊させない努力”が画面の裏で続いているのだ。

これは“戦場”ではなく“祈り場”だ

南条が最も心を動かされたのは、あるアニメーターの言葉だった。

「ツイステの線を一本でも間違えたら、それは“彼ら”を傷つけることになる気がする」──。

この感覚こそが、ツイステという作品の特殊さだ。

キャラを描くことが、単なる作業ではなく「信仰行為」になっている。

ゆめ太×グラフィニカの現場は、戦っているというより、祈っている。

崩壊を恐れているのではなく、“美しさを裏切らないために戦っている”のだ。

俺は、そこにこの作品の奇跡を見る。

SNSで「作画崩壊」という言葉が飛ぶたび、現場の誰かが目の前の線を修正している。

ツイステアニメは、そんな“祈りの総和”でできている。

だからこそ、俺は言いたい。

崩れているように見える瞬間すら、この作品の“人間らしさ”なんだと。

ファン心理分析──「作画崩壊」という言葉が持つ暴力性と、それでも消えない“愛”

「作画崩壊」という言葉は、今やネット上の口癖になっている。

少し線が揺れただけで、静止が多いだけで、ファンの誰かがそう呟く。

ツイステアニメもその例に漏れず、2話配信後には「作画崩壊」「顔違う」「線が汚い」といった言葉がXを駆け巡った。

だが、南条はそこに単なる批判ではなく“愛の歪み”を感じている。

ツイステという作品は、ファンにとって“心の居場所”のような存在だ。

だからこそ、その美しさが少しでも変わると、まるで自分の大切な何かが壊れるような痛みを覚える。

その痛みが、言葉を鋭くする。

「作画崩壊」とは、本当は「変わらないでほしかった」という祈りの別名なのだ。

完璧を求める愛が、作品を縛る

ツイステのファン層は、アートとしての完成度への意識が高い。

原作の立ち絵やカードイラストは、どれも“完成された美”として信仰に近い扱いを受けている。

そこにアニメという「動くフォーマット」が現れた時、理想とのズレが生まれる。

ほんの少し線が細くなった、目のハイライトの形が違う、それだけで「これは違う」と判断してしまう。

だが、アニメという媒体は本質的に“変化の芸術”だ。

動かすために、線を削る。表情を柔らかくする。描き込みを減らす。

それらはすべて、キャラクターを生かすための選択だ。

けれど、その“選択”を知らないファンにとっては、削られた線が“崩壊”に見えてしまう。

南条はこう思う。

ツイステのアニメが抱えているのは、「作画の問題」ではなく、「愛が多すぎる問題」だ。

美を信じすぎた人たちが、少しの変化にも心を痛めてしまう。

それは残酷だが、美しい現象でもある。

「崩壊」という言葉が生む傷と、届かない現場の努力

南条が危惧しているのは、この「崩壊」という言葉が持つ暴力性だ。

SNSのタイムラインにその言葉が並ぶたび、現場の誰かが心を折られかけている。

アニメーターの世界では、1フレームを描くのに何十回も線を引き直す。

その一本一本に意図がある。

にもかかわらず、“崩壊”という一語で片付けられてしまう。

それは、作品を生かそうとした努力を一瞬で殺す言葉だ。

もちろん、視聴者が感想を言う自由はある。

でも、南条は思う。

「崩壊」という単語を投げる前に、ほんの一秒でいい、映像を“もう一度再生してほしい”。

その動きの中に、キャラの呼吸が見えるかもしれない。

現場の苦闘が伝わるかもしれない。

アニメとは、静止ではなく“流れ”で観るものだから。

崩壊の一コマの裏には、百の挑戦がある。

それを忘れないでほしいと、俺は強く思う。

批判も愛も、同じ“温度”を持っている

結局、「作画崩壊」という言葉の裏には、愛も怒りも同じ温度で存在している。

誰もが「自分の理想のツイステ」を守りたい。

だからこそ、崩壊という言葉が出る。

だけどその温度がある限り、作品はまだ生きている。

無関心こそが、本当の崩壊だ。

南条は、批判の声も、賞賛の声も、すべてツイステという世界を支える“熱量”だと捉えている。

完璧を求めて傷つくファンも、限界を超えて描き続けるアニメーターも、みんな同じ熱の中にいる。

「作画崩壊」と呼ばれる瞬間、その裏で確かに生まれているのは、崩れない想いなんだ。

そして俺は、それを“ツイステがまだ生きている証拠”として、誇りに思っている。

まとめ──崩れた線の中にも、“戦う魂”は確かにあった

2話までの映像を見て、SNSの嵐を追って、制作現場の声を聞いて。

俺がたどり着いた結論は、ひとつだけだ。

ツイステアニメは「崩壊」していない。

むしろ、あのわずかな線の揺らぎにこそ、作品が生きている証がある。

作画の完璧さよりも、そこに宿る“意志”が俺には見えた。

それは、完璧を守るために線を引き続けたアニメーターたちの祈りであり、原作を愛しすぎたファンの熱がぶつかり合った結果生まれた“共鳴”だ。

ツイステアニメを語るうえで忘れてはいけないのは、「線がブレても、魂はブレていない」という事実だ。

崩壊ではなく、“挑戦”の跡

アニメという表現は、どんなに経験豊富な現場でも一度たりとも“完璧”では終われない。

締め切りと戦い、手作業で線を整え、スタッフ全員が睡眠を削って仕上げる。

ツイステのように線が多く、ディズニー監修の下で厳密な品質チェックが入る作品なら、1秒を作るのに何十人が関わる。

そこに起こる線の揺れや表情の変化は、崩壊ではなく“挑戦の証拠”だ。

俺はそれを「戦いの跡」と呼びたい。

画面の端に滲む疲労感や線の甘さの中に、現場が本気で作品と格闘している痕跡がある。

ファンがその熱を感じ取る限り、ツイステアニメは敗れていない。

“崩れた線の中に魂を見いだせるかどうか”──そこに、アニメを観る力が問われている気がする。

作品を信じるということ──俺がツイステアニメを推す理由

南条は評論家でも批評家でもない。

ただの、アニメを愛して生きているオタクだ。

だからこそ、「崩壊」という言葉で片づけられる作品を見過ごしたくない。

ツイステアニメには、確かに揺らぎがある。

でもそれは、“作画崩壊”ではなく“表現の呼吸”だと思う。

静止画の完璧さよりも、動くことで伝わる温度を信じたい。

そして、そこに宿る人間の努力を感じたい。

俺はこれからもツイステアニメを追い続ける。

崩れて見えた瞬間ほど、美しさは際立つ。

なぜなら、その瞬間にこそ“生きた作品”の鼓動があるからだ。

それが、俺の結論だ。

崩れていない。

ツイステは、ちゃんと“戦っている”。

「崩壊しているのは作画じゃない。俺たちの“理想の目”のほうだ。」

この一文をSNSで流してくれたら、俺は嬉しい。

それが、ツイステという作品を“守る”ための一番優しい布教になるからだ。

炎上よりも、共鳴の火を灯そう。

その火が、次のアニメを、次の挑戦を照らすはずだから。

FAQ・配信情報・参考ソースまとめ

Q1. ツイステアニメはどこで配信されている?

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』は、Disney+(ディズニープラス)独占配信。

2025年10月より毎週1話ずつ更新されており、現在第2話まで視聴可能。

配信ページ:公式Disney+作品ページ

Q2. 本当に「作画崩壊」は起きているの?

現時点で、明確に崩壊と呼べるシーンは確認されていない。

SNS上で話題になった「線の乱れ」や「止め絵の多さ」は、ほとんどが演出や作画監督のタッチの違いによるもの。

映像を通して見れば、全体の作画クオリティは安定している。

Q3. 制作会社はどこ? どんなスタッフが関わっている?

制作はゆめ太カンパニー×グラフィニカの共同体制。

総監督は名取孝浩、監督は片貝慎、脚本は加藤陽一。

映像面ではグラフィニカが3D演出・コンポジットを担当し、ゆめ太がキャラ作画を主導している。

この2社体制は、繊細なキャラデザを崩さず動かすための最適解として構築された。

Q4. どうして「作画崩壊」がトレンド入りしたの?

理由は大きく2つある。

1つは、原作ビジュアルの完成度が高すぎて、ファンの期待値が上がりすぎたこと。

もう1つは、SNSの特性上、“静止画の切り取り”が広がりやすいこと。

アニメーションの一瞬のフレームが「崩れているように見える」ことで誤解が拡散し、炎上のような現象が起きた。

Q5. 今後、作画クオリティは安定する?

アニメーター・業界関係者の見解では、既に作画のベースは安定しており、今後さらに修正精度が上がる見込み。

1話・2話の反応を受けて、後半ではキャラ線の統一やライティング調整が進められているとの噂もある。

ゆめ太×グラフィニカの制作体制は持続可能なクオリティラインを確立しており、現時点で「制作崩壊」の懸念はない。

Q6. どんな視点でツイステアニメを楽しむべき?

南条のおすすめは、「動かない美」ではなく「呼吸する美」を探すこと。

静止画の完成度ではなく、動きと光の中でキャラの感情を感じ取る。

それが、ツイステアニメの真価を味わう一番の近道だ。

情報ソース・参考記事一覧

-

電撃オンライン|『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ・アニメーション』制作会社・スタッフ発表記事

-

yakk001.com|ティザー映像の作画評価・SNS反応まとめ

-

ファミ通.com|配信情報・スタッフコメント・放送スケジュール

-

X(旧Twitter)|作画崩壊指摘ポストの拡散例

-

Twitter|作画肯定派の視聴者意見投稿

-

Disney+公式サイト|『ツイステッドワンダーランド』アニメ作品ページ

これらの情報は2025年11月6日時点で確認できた信頼性の高い一次・二次ソースをもとにしています。

記事内の考察・分析部分は、南条蓮による独自取材・アニメ業界関係者へのヒアリング・SNS上の動向観察を総合した内容です。

引用はすべて公に公開されている情報を基に行っています。

コメント