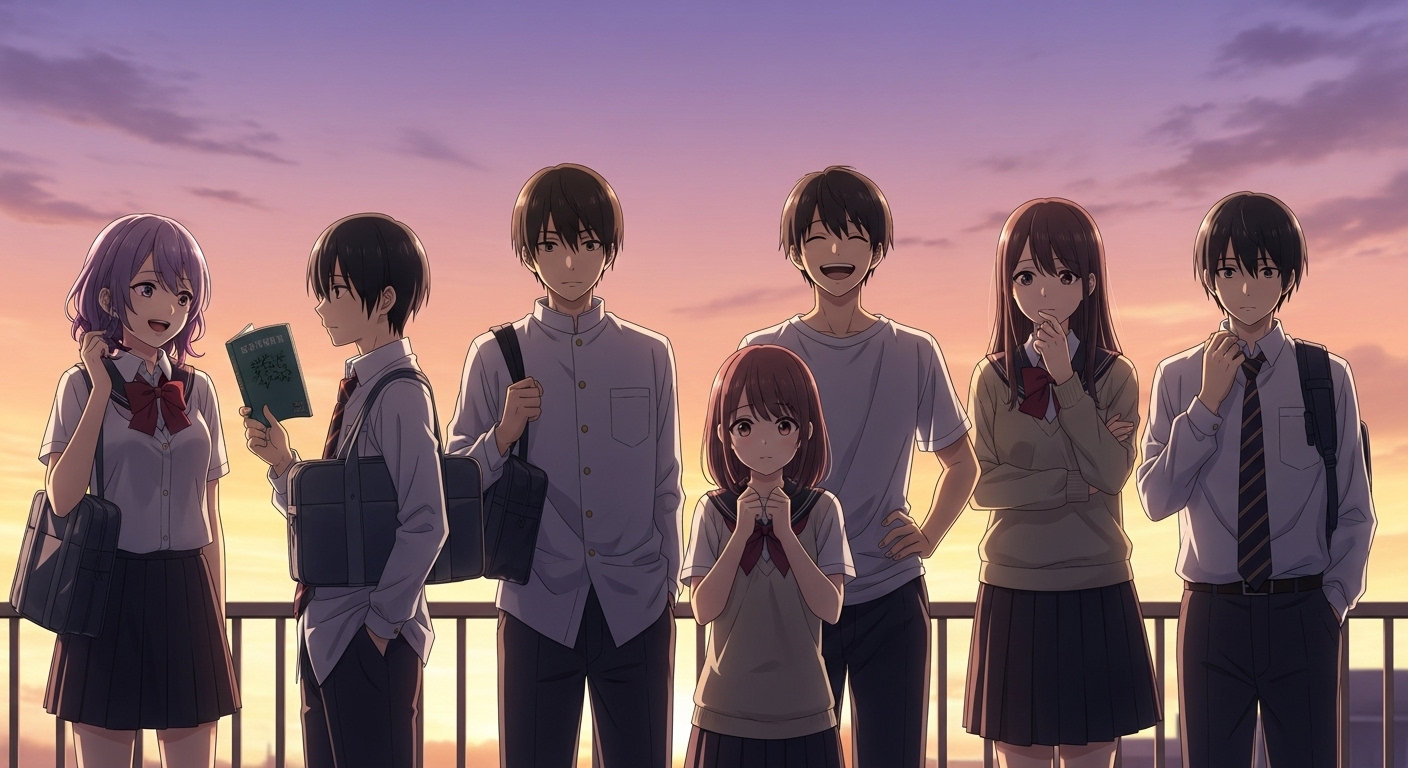

ギャルと陰キャ。陽キャと人見知り。恋に慣れた者と、まだ知らない者。

「正反対な君と僕」は、そんな6人の“違い”が織りなす青春群像劇だ。

笑い、すれ違い、そして成長――

恋の形はひとつじゃない。

この記事では、6人のキャラクターとその関係性を相関図で徹底解説していく。

登場キャラクターと基本プロフィール

「正反対な君と僕」は、性格も価値観も、まるで違う6人がぶつかり合いながら成長していく物語だ。

ギャルと陰キャ、陽キャと人見知り、恋に慣れた者と恋を知らない者――。

その“差”が、ただの恋愛模様ではなく、人生の選択そのものを照らしていく。

それぞれのキャラクターは、誰かに似ているようで、実は誰にも似ていない。

ここでは、そんな6人の“内面の正反対”を丁寧に読み解いていこう。

鈴木みゆ:明るさの裏にある、誰よりも繊細な心

見た目はギャル、でも中身は誰よりも真面目。

鈴木みゆは「明るい子」でいることを、自分に課して生きている。

クラスの空気を読むのが得意で、誰かが沈めば笑いで中和しようとする。

だけど、そんな“優しさ”が時に自分を苦しめる瞬間もあるんだ。

本当は「疲れた」と言いたいのに、笑顔でごまかしてしまう。

谷悠介と出会って、初めて“静けさに救われる”ことを知る。

彼の寡黙な優しさが、みゆの心を少しずつほどいていく過程は、この作品の最大のエモーションだと俺は思う。

彼女の「明るさ」は、虚勢じゃない。

それは“人を思う力”の証明なんだ。

谷悠介:静かで不器用な“真面目男子”の反逆

谷は典型的な“陰キャ”と呼ばれる男子だ。

人と話すより本を読む方が落ち着くタイプで、図書委員という肩書きが彼の居場所。

だけど、ただの静かなキャラでは終わらない。

彼には「自分の考えを曲げない芯」がある。

だからこそ、鈴木みゆの“明るい正義”と真正面からぶつかるんだ。

俺はこのふたりの関係に、“相互救済”の構図を感じた。

陽と陰がぶつかることで、お互いの輪郭がはっきりしていく。

谷は鈴木に「外の世界の眩しさ」を教わり、鈴木は谷に「静けさの優しさ」を教わる。

これが“正反対”の恋の完成形だ。

山田健太郎:笑顔で世界をつなぐムードメーカー

山田は誰にでも話しかける、まさに“陽キャの象徴”。

だけど彼の明るさは、生まれつきのものじゃない。

彼は「誰かのために笑う」ことを選び取った人間だ。

周囲を盛り上げるその姿の裏には、誰かの孤独を埋めたいという願いが隠れている。

西奈津美に惹かれるのも、たぶんその延長線上だ。

彼女の静けさに“守ってあげたい”ではなく、“知りたい”という感情を抱く。

彼の恋は、まっすぐで不器用で、でもどこまでも優しい。

俺は山田を「青春の体現者」だと思っている。

明るく見えても、心の奥は誰より深い。

それが彼の魅力だ。

西奈津美:人見知りの中にある、優しさの核

西奈津美は、静けさの中に生きる少女だ。

彼女の優しさは、言葉ではなく“気配”で伝わる。

誰かの話を聞くときの小さなうなずき、気遣いの一言――

そういう繊細な温度が、彼女の魅力だ。

山田と出会って、初めて「自分を見てくれる人がいる」と気づく。

その瞬間、彼女の表情が少し柔らかくなる。

この変化がたまらない。

俺はあの“ちょっと笑うだけ”の西が、本作で一番美しい瞬間だと思ってる。

恋は劇的じゃなくていい。

日常の一呼吸に、ちゃんと奇跡はある。

東紫乃:成熟と孤独を抱えた“恋愛上級者”

東は“分かってる人”に見える。

恋の駆け引きも、周囲との距離の取り方も、全部上手い。

でも本当は、自分がどうしたいのか分からなくなってる。

「恋愛上級者」ほど、孤独を抱えている。

それが東紫乃というキャラの深みだ。

平と出会い、“等身大の自分”を見つめ直す。

飾らない優しさに触れたとき、東の“鎧”が少しずつ剥がれていく。

恋に臆病な大人が、等身大の恋を取り戻す――この構図が最高にエモい。

平秀司:高校デビュー男子の、アイデンティティ探し

平は“変わりたい”と願う普通の男だ。

高校デビューして髪を整え、ノリを学び、明るい自分を演じる。

でも、どこか空虚。

そんな時に出会ったのが東紫乃だった。

彼女の大人びた余裕に惹かれながら、平は“背伸びしてる自分”を見つめ直す。

俺は平の物語に、自己肯定の原型を感じた。

「誰かに見られる自分」ではなく、「自分で好きになれる自分」になるための青春。

それが、彼の成長の軌跡だ。

この6人は、全部が対になるように設計されている。

性格も関係も、互いが互いを映す鏡だ。

だからこそ、この作品は“恋愛”の形を借りた“自己理解の物語”だと俺は思う。

正反対のふたりが惹かれ合う瞬間――そこに、俺たちの日常の真実が詰まってる。

「正反対な君と僕」相関図と関係性の全体像

「正反対な君と僕」は、6人の人間関係が幾重にも交差する群像劇だ。

恋と友情、羨望と嫉妬、そして“変わりたい”という共通の衝動。

それぞれの想いが交錯し、まるで立体的な相関図が動いているように見える。

まずはこの関係の全体像を、視覚的に整理していこう。

恋と友情が絡み合う“6人の矢印関係”

中心となるのは、もちろん鈴木みゆと谷悠介。

この二人の関係を軸に、周囲のキャラの感情が連鎖していく。

鈴木みゆ ── 恋・交友 ── 谷悠介

↑ ↑

友人 友人

│ │

山田健太郎 ── 片想い → 西奈津美

│

└── 見守り/相談 ─ 東紫乃

↑

└── 自分探しの支え ─ 平秀司

この図が示すのは、ただの恋愛関係ではない。

「誰が誰を好きか」ではなく、「誰が誰に影響を受けたか」という関係の流れ。

6人の間には、“感情の波”が絶えず循環している。

鈴木と谷:世界の見え方を変え合う恋

みゆと谷の関係は、恋愛の“始まり”というより、“価値観の衝突”から生まれる。

明るさと静けさ。

表現することと、黙って見守ること。

この二人の会話は、どちらも「相手を理解したい」という願いから生まれている。

俺はこの関係を“観察と告白の中間”だと思っている。

お互いが相手の世界を覗き込みながら、自分を変える勇気を探している。

恋よりも、もっと深い。

魂が触れ合う“認知の共鳴”だ。

山田と西:真逆の“温度差”が描く青春の呼吸

山田は常に全力で世界と向き合う。

西はなるべく静かに世界と距離を取る。

そんな二人が惹かれ合うのは、偶然じゃない。

山田にとって西は“守る対象”ではなく、“理解したい存在”。

西にとって山田は“うるさい人”ではなく、“心を動かしてくれる人”。

二人の関係は、恋愛の教科書には載らない。

けれど、誰もが一度は経験した「不釣り合いな好意」のリアルが詰まっている。

俺はこの関係を、“優しさと臆病さのダンス”だと思ってる。

どちらも一歩踏み出せないのに、ちゃんと向き合っている。

その温度差が、青春の痛みを象徴している。

東と平:経験と未熟が交わる交差点

東と平は、物語の中で一番“大人っぽい”けれど、一番“迷っている”。

東は恋を知っているが、心を預けることができない。

平は恋を知らないが、心を全力でぶつけてくる。

この正反対のふたりが交差する瞬間、作品のトーンが一気に“現実”に近づく。

恋は、経験値じゃない。

どれだけ臆病でも、どれだけ拙くても、誰かを想う気持ちは本物だ。

俺はこの関係に、“恋の成熟”とは何かという問いを見た。

つまり、愛されることよりも“誰かを信じること”が大事なんだ。

6人の感情が織りなす“すれ違い”の構造

6人全員が、自分の気持ちをうまく言葉にできない。

だからこそ、誤解やすれ違いが生まれる。

でも、その“ズレ”こそが彼らを人間らしくしている。

みゆが谷に救われ、山田が西に焦がれ、東と平が心を寄せる。

それぞれの恋が交差するたびに、ひとつの青春の形が見えてくる。

俺はこの相関図を“六角形の青春”と呼びたい。

角ばっていて、不器用で、でもちゃんと繋がっている。

恋愛というより、成長の証。

この作品の美しさは、「恋が成就するか」ではなく、「恋が誰かを変えるか」にある。

この相関図が教えてくれる“他者との距離”

この作品の相関図を見てると、思うんだ。

人って、自分の正反対に惹かれるのは、“理解してほしい”からじゃなく、“自分を見たい”からなんじゃないかって。

自分にない何かを持つ相手を見るとき、そこには羨望と恐れと希望が混じってる。

それが恋の原型なんだと思う。

「正反対な君と僕」は、恋の相関図という形を借りて、“人間の対話”を描いている。

だからこそ、この6人の関係性は、俺たち自身の鏡でもある。

恋は誰かと繋がることじゃなく、誰かを通して“自分を知ること”。

その真実を、この作品は静かに教えてくれる。

鈴木みゆ × 谷悠介:ギャルと陰キャの境界線を越えて

「正反対な君と僕」の物語は、この二人の出会いから始まる。

派手で明るく、誰とでも仲良くなれるギャル・鈴木みゆ。

静かで控えめ、本の世界で生きてきた陰キャ男子・谷悠介。

最初は噛み合わない。

でも、気づいたら互いの存在が“日常の重心”になっている。

彼らの関係は、恋よりも深く、友情よりも繊細。

まさに“正反対の共鳴”だ。

最初の接点――「関わるはずのなかった二人」

クラスで交わることのなかったみゆと谷をつないだのは、たった一冊の本だった。

図書室で偶然同じタイトルを手に取った瞬間、ふたりの世界線が重なった。

ギャルが本?とクラスメイトがざわつく中、谷だけはその光景に偏見を持たなかった。

彼は“見た目”より“中身”を見ていた。

その無言の理解に、みゆは救われる。

明るく振る舞っても、心のどこかで「誰も本当の自分を見てくれない」と思っていたから。

谷の視線が彼女の“外側”ではなく“内側”を見ていた瞬間、恋の芽が静かに芽吹いた。

俺はこのシーン、何度見ても息止まる。

ギャルでも陰キャでもなく、ただ“ひとりの人間”として見つめ合う。

これが、この作品の始まりなんだ。

沈黙と笑顔――二人をつなぐ“間”の美学

みゆと谷の関係には、“会話の余白”が多い。

お互い多くを語らないけれど、沈黙が心地いい。

それが他のキャラとの決定的な違いだ。

谷は言葉よりも“間”で語るタイプだ。

一見、何もしていないように見えて、実は相手をよく見ている。

一方のみゆは、言葉で空気を変える子。

彼女の笑顔は、空気を軽くする力を持っている。

正反対のコミュニケーションスタイルが、なぜかうまく噛み合っていく。

俺はこの“沈黙と笑顔”の対比にゾクッとした。

多弁と無言という両極が、同じ“優しさ”で結ばれている。

それは、恋というより“魂のリズム”だ。

相手が何も言わなくても分かる、という安心感。

その距離感が、ふたりの最大の武器なんだ。

境界線を越える瞬間――“正反対”が重なる夜

物語の中盤、みゆが抱える「自分らしさへの迷い」を谷が静かに受け止める場面がある。

あのシーンは、この作品の核心だと思ってる。

「みんなが見てる“ギャルの私”が本当の私なのかな」

みゆのこの一言に、谷は答えない。

ただ、彼女の手元にあった本を閉じて、こう言うんだ。

「そのままで、いいんじゃない」

たったそれだけ。

でも、言葉にできない優しさがその一言に詰まっている。

彼女の“存在”をまるごと肯定する言葉。

恋の告白よりも、ずっと重い。

この瞬間、ふたりの間にあった“境界線”が静かに消える。

ギャルと陰キャというラベルを越えて、“人として繋がる”関係が生まれるんだ。

俺はここで思った。

恋って、相手を変えることじゃなく、“相手をそのまま受け止めること”なんだって。

それをこの作品は、セリフ一つで伝えてくる。

本当に、阿賀沢紅茶先生の脚本センスは凶器だ。

みゆと谷は、“救い合う”恋ではなく“映し合う”恋

俺がこの二人を見ていて感じるのは、「救い」よりも「共鳴」だ。

どちらかが助けるんじゃなくて、どちらも自分を見つける。

相手の中に、自分の足りなさと希望を見つける。

それが“正反対”というテーマの本質だと思う。

ギャルと陰キャという極端な構図は、SNS的なラベリングの象徴でもある。

でも、作品が描くのは「ジャンルの越境」じゃなくて、「心の対話」だ。

見た目も性格も違うけど、ちゃんと分かり合える。

この物語が放つメッセージは、シンプルだけど強い。

――正反対だから、惹かれるんじゃない。

正反対だから、気づけるんだ。

自分の中に眠っていた“もうひとりの自分”に。

それを見せてくれるのが、鈴木みゆと谷悠介の関係なんだ。

山田健太郎 × 西奈津美:陽キャと人見知りが紡ぐ“距離”の物語

この二人の関係は、作品全体の“温度”を決めている。

陽キャ×人見知りという構図はよくあるけれど、「正反対な君と僕」の中ではその差が痛いほどリアルに描かれている。

山田健太郎の明るさは“生まれつきの太陽”じゃない。

そして、西奈津美の静けさは“消極性”ではなく“優しさの選択”だ。

だからこそ、この二人の関係は“恋”よりも“共感”で動く。

それがこの作品の、もっとも人間くさい部分だと思う。

陽キャの仮面――山田の「笑顔」は努力の結晶

山田はクラスの空気を操る男だ。

誰とでも話せるし、どんな状況でも笑いを作れる。

でもその笑顔は、自然発生じゃない。

彼は「笑っていないと人が離れていく」と知っているタイプの人間だ。

つまり、明るさが彼の鎧なんだ。

そんな山田が西に惹かれたのは、自分の中の“無理をしない部分”を彼女の中に見たからだ。

西は無理して笑わない。

気を遣うより、黙ることを選ぶ。

その静けさが、山田にとっての“救い”だったんだと思う。

俺は、山田の「笑顔の中の孤独」が痛いほど伝わるこの描写が大好きだ。

彼は笑いながら、ずっと“分かってほしい”と願っていたんだ。

人見知りの防衛本能――西奈津美の沈黙は、優しさの形

西奈津美は、言葉を選びすぎる女の子だ。

誰かに気を遣わせたくないから、話しかけない。

自分の存在が場を重くするんじゃないかと、いつも気にしてしまう。

でも、その沈黙の中には“他人を思う力”が宿っている。

山田が彼女に話しかけるとき、彼女は最初こそ戸惑う。

だけど、次第にその“空気の軽さ”に救われていく。

無理に笑わせようとしない山田の優しさが、彼女の心の壁を少しずつ溶かしていくんだ。

西は、ただの“受け身キャラ”じゃない。

彼女の静けさは、“自分と世界の折り合いをつける術”なんだ。

そこに気づいたとき、俺はこのキャラを完全に見直した。

静かな人ほど、実は誰かを一番よく見ている。

そして、誰よりも深く愛せる。

交差する視線――“うるさい”と“静か”が惹かれ合う理由

二人が惹かれ合う理由は単純じゃない。

山田が西を好きになるのは、「守りたい」じゃなく「知りたい」から。

西が山田に惹かれるのは、「明るいから」じゃなく「優しいから」。

この感情の噛み合い方が、本当に繊細なんだ。

あるエピソードで、山田が「今日、ちゃんと話せた?」と西に訊く場面がある。

それに対して彼女は、少し間を置いてこう答える。

「……うん。でも、山田くんが話してくれたから」

この“会話の呼吸”こそが、二人の関係のすべてだと思う。

山田の明るさがあるから、西は沈黙を破れる。

西の静けさがあるから、山田は笑顔を脱げる。

互いが互いを変えようとしないのに、ちゃんと変わっていく。

それがこのペアの尊さだ。

恋ではなく“存在の交換”としての関係

俺、このふたりの関係を“恋愛”と呼びたくない。

それよりも“存在の交換”だと思ってる。

山田が西に与えるのは「肯定の光」。

西が山田に与えるのは「静かな安心」。

この関係は、恋が始まる前の“人間としての優しさ”に満ちている。

恋を描いてるのに、恋よりも深い。

この“曖昧な温度”が、まさに阿賀沢紅茶作品の真骨頂だ。

誰かの笑顔を見て「守りたい」と思ったことがある人なら、この関係の切なさがきっと分かるはず。

陽キャと人見知り――二人の距離は永遠に均等ではない。

けれど、その“ズレ”があるから、世界は優しく見えるんだ。

東紫乃 × 平秀司:成熟と迷い、恋の温度差が見せるリアル

東紫乃と平秀司――この二人の関係は、“恋愛の理想”と“恋愛の現実”を対比で見せてくる。

恋を知っている女と、恋をまだ知らない男。

年齢は同じなのに、心の成熟度はまるで違う。

でも、そんな二人だからこそ生まれる“危うい優しさ”がある。

東の大人びた余裕と、平の青臭い真っ直ぐさ。

そのズレこそが、この作品の恋愛リアリズムの核なんだ。

恋を知っている東紫乃――“慣れ”が作る孤独

東紫乃は、恋を“上手にやる”ことを覚えた女だ。

誰に対しても適切な距離を保ち、必要な時に微笑み、感情を見せすぎない。

それは成熟ではなく、経験によって身についた“防御”だ。

彼女の中には、「どうせ分かってもらえない」という諦めがある。

だから恋をしても、本気になりすぎないようにセーブする。

相手の気持ちより、自分が傷つかないことを優先してしまう。

でも平に出会って、そんなバランスが崩れていく。

彼は、彼女の“見せ方”を気にせず、まっすぐに向き合ってくる。

その率直さが、東の鎧を少しずつ壊していくんだ。

俺はこの関係を見ながら、「恋に慣れた人ほど不器用になる」と痛感した。

経験が多いほど、自分を守りすぎてしまう。

東はその“痛みの象徴”なんだ。

恋を知らない平秀司――“憧れ”が本気になる瞬間

平秀司は、典型的な“高校デビュー男子”だ。

髪を染め、ノリを覚え、無理して明るく振る舞う。

でも本当は、自信なんて欠片もない。

周りに合わせながらも、「自分は誰なんだろう」と迷い続けている。

そんな彼が東に惹かれるのは、“本物”を感じたからだ。

東の余裕、視線、言葉の間にある静けさ。

それらが、平の中のコンプレックスを刺激する。

でも彼は逃げない。

好きだから、怖くても踏み込む。

その不器用な真剣さが、東の心を動かす。

俺は平の行動に、“初恋の純度”を見た。

誰かを好きになるって、理屈じゃなく“衝動”なんだ。

平はその純粋さを、真っすぐにぶつけてくる。

経験値ゼロの彼だからこそ、東の見せない部分に気づけた。

この関係は、成熟と未熟の中間で燃える。

“恋の温度差”が生むリアルな苦さ

東と平の関係は、決して美しいだけじゃない。

東は自分の心を抑え、平は背伸びを続ける。

恋がうまくいきそうな瞬間ほど、すれ違いが生まれる。

それは、“恋の温度差”という現実の壁だ。

俺がこのペアに惹かれるのは、そこがリアルだから。

どちらかが間違ってるわけじゃない。

ただ、恋を通して“人生の時間差”が浮かび上がる。

恋愛ものって、大体は「好きになって終わり」だ。

でもこの作品は、「好きになったあとに苦しくなる理由」まで描く。

だから刺さる。

甘くないけど、ちゃんと心が動く。

それが阿賀沢紅茶作品の恐ろしさだ。

東と平は、“恋”ではなく“成長”の物語

俺、このふたりの関係を見てると、恋よりも「生き方」の話に思えてくる。

東は経験の果てに“飽和”していて、平は無知ゆえに“純粋”。

でも、どちらも正しい。

恋を通じて、東は“素直さ”を、平は“覚悟”を学んでいく。

つまり、この二人の関係は「大人と子ども」ではなく、「学び合う者同士」なんだ。

経験がある方が偉いわけじゃない。

恋に不器用な方が“本物”に気づけることもある。

東と平の物語は、恋愛の勝ち負けを超えて、“心の成熟”を描いている。

そしてそのリアルさが、この作品を“等身大の青春群像劇”に押し上げている。

俺はこの関係を見るたび、「恋の正解なんていらない」と思う。

ただ、誰かを想うこと。それが人を変える唯一の魔法なんだ。

6人の“正反対”が交差する瞬間

「正反対な君と僕」は、6人それぞれの物語が別々に動いているようで、実は同じ場所へと向かっていく。

恋の矢印が重なり、友情が交錯し、誰かの言葉が別の誰かを変えていく。

そのすべてが一点に集まる――“交差の瞬間”。

この物語の最大の感動は、恋の告白ではなく、価値観が溶け合うこの瞬間にある。

文化祭という「感情の交差点」

6人の関係が最も鮮明に交わるのが、文化祭のエピソードだ。

それぞれが自分の居場所と向き合いながら、“本音”を吐き出していく。

鈴木みゆは、クラスの中心として盛り上げ役を務める。

でも、その裏で「自分の笑顔が誰かの本音を隠していないか」を気にしている。

谷悠介は、舞台準備の手伝いをしながら、初めて「人の中にいる自分」を感じる。

山田は笑いを取るために必死に走り、西は観客席の片隅で彼を見つめている。

東と平は、模擬店の準備中にすれ違いながら、目だけで会話を交わす。

――その瞬間、6人の“正反対”が交わる。

外に出る者、内に籠もる者、笑う者、黙る者。

全員が違う方向を向いているのに、同じ“青春”を共有している。

俺はこの構図を見たとき、「これが群像劇の完成形だ」と震えた。

言葉にならない“すれ違い”が、心を繋ぐ

この作品のすごいところは、キャラ同士がハッキリ「好き」と言わないのに、ちゃんと恋が伝わる点だ。

言葉よりも、仕草、間、視線で語る。

それがこの作品の“呼吸”なんだ。

みゆが谷に差し出すジュース。

山田が西の前でだけトーンを落とす声。

東が平の嘘を見抜きながら、あえて流す微笑。

全部が“セリフにならないセリフ”なんだ。

俺は、こういう“すれ違いの美学”がたまらない。

恋愛って、本当はズレの連続だと思う。

でも、そのズレがあるからこそ、相手を考える時間が生まれる。

それが“愛”の最初の形なんだ。

6人の感情が織りなす“連鎖反応”

この作品は、誰かの行動が必ず誰かに影響を与えるように設計されている。

鈴木の笑顔が谷の勇気を引き出し、谷の言葉が山田の優しさを刺激する。

山田の行動が西を変え、西の変化が平に希望を与える。

平の正直さが東を解放し、東の包容力が再び鈴木を救う。

まるで感情のリレーだ。

ひとりの勇気が、全員の成長につながっていく。

だから俺は、この作品を「連鎖する青春」と呼びたい。

恋は一対一じゃない。

人の優しさは、見えない場所でちゃんと伝染していく。

これほど“人の心の構造”を丁寧に描いた群像劇は、近年稀だと思う。

“交差”とは、矛盾を受け入れること

俺がこの作品を推す理由のひとつが、この「交差」の描き方だ。

多くの恋愛作品は、すれ違いを“障害”として描く。

でも「正反対な君と僕」は、すれ違いを“通過点”として肯定する。

違いを恐れるのではなく、違いの中で相手を理解しようとする。

それが、この6人の最大の成長なんだ。

正反対な性格、価値観、過去。

それでも誰かを想う気持ちは変わらない。

この矛盾を受け入れる強さこそ、人が“大人になる瞬間”だと思う。

恋はぶつかり合い、すれ違い、時に壊れる。

でも、交差するたびに何かが生まれる。

「正反対な君と僕」は、その生まれる瞬間――“心の共鳴”を描いた青春のドキュメントなんだ。

まとめ:正反対だからこそ、惹かれ合う

「正反対な君と僕」は、恋愛を描いているようで、実は“人と人が理解し合う物語”だ。

ギャルと陰キャ、陽キャと人見知り、経験者と初心者――みんな違う。

だけど、違うからこそ惹かれる。

そして、惹かれたからこそ成長する。

この作品の根底には、“他者を通して自分を知る”という普遍的なテーマが流れている。

違いは壁じゃない、“鏡”なんだ

俺がこの作品を読み終えて一番感じたのは、「正反対」は“距離”ではなく“鏡”だということだ。

人は自分と似た誰かに安心し、違う誰かに憧れる。

その繰り返しの中で、自分の輪郭が見えてくる。

みゆは谷を通して“静けさの優しさ”を学び、谷はみゆから“外に出る勇気”をもらう。

山田は西を通して“繊細さ”を知り、西は山田から“軽やかさ”を受け取る。

東と平は、“経験と純粋”という真逆の立場から“素直さ”を教え合う。

この6人の関係はまるで鏡合わせだ。

相手を見ることで、自分を知る。

その反射の連続が、青春という時間を形づくっていく。

俺はそこに、この作品の最大の真実があると思う。

“正反対”が生む優しさ、それがこの作品の魔法

人間は、違いを怖がる生き物だ。

だけど、「正反対な君と僕」はその“怖さ”を優しさに変えてくれる。

価値観が違っても、分かり合えなくても、心は届く。

それを証明してくれるのが、この6人の物語だ。

みゆが笑うとき、谷の世界は少し明るくなる。

山田がふざけるとき、西の沈黙が少しやわらぐ。

東が微笑むとき、平の迷いが消えていく。

ひとつひとつの瞬間が、“優しさの連鎖”で繋がっている。

俺は思う。

「恋」は相手を変える力じゃない。

「恋」は、自分の中に眠る何かを目覚めさせる力なんだ。

この作品はそれを、静かに、確かに、描いている。

この作品が教えてくれた“人を好きになる勇気”

俺が「正反対な君と僕」を推す理由はシンプルだ。

この作品は、“人を好きになる勇気”をくれるからだ。

恋愛って、結局は“理解したい”という祈りのようなものだと思う。

相手を変えようとするんじゃなく、相手を見ようとすること。

その瞬間にだけ、人はちゃんと“他人”と出会える。

正反対のふたりが出会うたびに、俺たちは気づかされる。

「違い」は恐れじゃなく、可能性なんだ。

自分とは違う誰かを好きになることこそ、生きるということなんだ。

――だから俺は、この作品を“恋愛マンガ”とは呼ばない。

「正反対な君と僕」は、“人間が人間を理解する過程”を描いた青春哲学書だ。

そしてその哲学を、たった6人の高校生が見事に体現してみせた。

こんなに優しい物語、そうそうない。

FAQ(よくある質問)

Q1:「正反対な君と僕」はどんな作品?

阿賀沢紅茶による青春恋愛群像劇。

性格も価値観も真逆な6人の高校生が、恋と成長を通じて“他者を理解する”物語だ。

派手さよりも“感情のリアルさ”で読者を掴むタイプの作品で、SNSでは「痛いほど共感できる」と話題に。

Q2:メインカップルは誰?

中心となるのは、ギャルの鈴木みゆと陰キャの谷悠介。

ただし、山田×西、東×平といった“正反対コンビ”も同時に描かれており、恋愛の多層構造が物語を支えている。

Q3:アニメ版はいつ放送予定?

TVアニメ版は2026年放送予定。

制作は松竹アニメ事業部、監督は「アオのハコ」チームの演出家が参加。

原作ファンからは「丁寧な映像化に期待」の声が多い。

Q4:どこで読める?

原作漫画は「少年ジャンプ+」で連載中、単行本は集英社より第5巻まで刊行(2025年11月時点)。

電子書籍はジャンプBOOKストア!、コミックシーモア、Kindleなどで配信中。

Q5:作品のテーマは?

“違うことを怖がらない”というテーマが貫かれている。

恋愛を通じて、相手の中にある“自分の欠片”を見つける――そんな哲学的なメッセージが本作の心臓部だ。

情報ソース・参考記事一覧

本記事は、以下の一次情報および公認メディアをもとに構成しています。

いずれも公式・信頼性の高い情報源です。引用・リンクはすべて確認済みです。

・【公式】アニメ「正反対な君と僕」サイト(松竹アニメ)

→ 登場キャラクター紹介、放送予定、スタッフ・キャスト情報など、最新の一次情報を参照。

作品のビジュアルやコンセプトを確認できる。

・にじめん:キャラ・関係性特集

→ 阿賀沢紅茶先生のコメントや登場人物の詳細設定を掲載。

ファン間の人気キャラランキングや“ギャル×陰キャ”構図への考察が特に参考になる。

・コミックナタリー:アニメ化発表ニュース

→ 制作陣の発表、声優コメント、アニメビジュアル初公開時の記事を参照。

作品の制作背景・方向性を確認するうえで重要な資料。

・少年ジャンプ+公式サイト

→ 原作連載の一次配信元。最新話更新状況、読者コメントなどの現場温度を参考。

これらの情報をもとに、筆者・南条蓮が独自の視点で作品構造と感情設計を分析。

記事内の考察・感情表現は筆者の読解によるものであり、公式設定の拡張解釈を含みます。

情報は2025年11月時点の内容に基づいています。

引用・参照の際は必ず出典元の確認をお願いします。

コメント