人間嫌いの教師が“人外”たちを教える。

そんな逆転構図から始まる『人外教室の人間嫌い教師』は、

ファンタジーの皮を被った「他者理解と再生」の物語だ。

最終話で彼が見せた“守る”という選択は、ただのヒーロー行為ではない。

それは「信じることをもう一度選ぶ」という、静かな勇気だった。

この記事では、その衝撃ラストと隠されたテーマを、南条蓮が徹底的に語る。

『人外教室の人間嫌い教師』とは?人間嫌い教師の過去と葛藤

『人外教室の人間嫌い教師』――タイトルからしてインパクトが強い。

けれど、読み進めるほどに分かるのは、これは単なる「異種族×教師もの」ではないということだ。

その根底にあるのは、“他者を信じることの痛み”を真正面から描く、極めて人間的な物語。

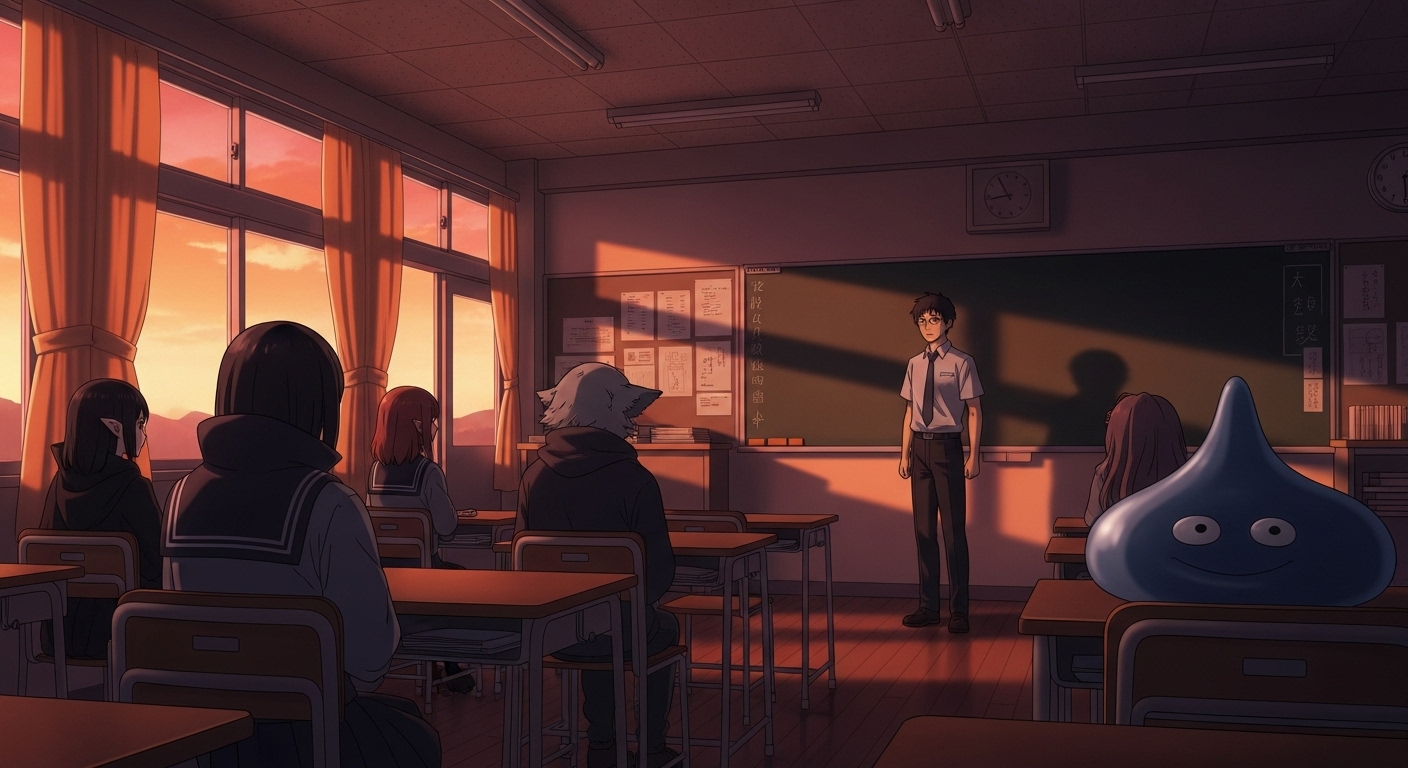

舞台は、人間と人外(吸血鬼・獣人・精霊など)が共存する世界の片隅にある特別な学園。

そこには、“人間になりたい”と願う異種の生徒たちが集い、

彼らの前に現れたのが「人間嫌い」で有名な教師・狩野(仮名)だった。

人外たちが通う「教室」という縮図

この学園は、見た目も考え方も違う者たちが“人間らしさ”を学ぶための場所。

吸血鬼の少女・ミリアは「血を吸う衝動」と「優しさの板挟み」に苦しみ、

獣人の少年・ランスは「力を誇る文化」と「共存のための理性」の間で揺れている。

そしてスライム族のエイナは、「形を持たない存在」として“自己とは何か”を模索する。

この教室では、それぞれの生徒が“人間であるとはどういうことか”を問い続ける。

つまり、ここはただの学園ではなく、異文化と人間性がぶつかる“社会の縮図”なんだ。

南条の視点で言えば、この構図は痛いほどリアルだ。

誰もがSNSや職場、学校の中で“異なる価値観”に触れ、

「分かり合えない他人」と共に生きる難しさを感じている。

『人外教室』は、その現代的な苦しみをファンタジーの形式で描き直しているんだ。

異種族モノに見えて、実は現代日本の“共存”を問う社会劇でもある。

「人間嫌い教師」狩野が抱える過去と矛盾

狩野は一見、冷徹で非情。

授業では「感情は判断を鈍らせる」「人間は理性でしか前に進めない」と言い切る。

だがその言葉の裏には、「かつて人間に裏切られた痛み」が隠れている。

彼はかつて信頼していた同僚や教え子に裏切られ、

「信じる=傷つく」と学んでしまった。

だからこそ、彼は“人外”という安全な距離を選んだ。

そこなら、人間関係に踏み込まずに済むからだ。

だが皮肉にも、彼の前に現れた生徒たちは、

“人間らしくなりたい”と願う存在たちだった。

彼が最も恐れ、最も拒絶した「人間の心」に、

生徒たちは純粋に手を伸ばしてくる。

狩野はその姿を見て、自分が封じてきた感情――他者への信頼――と再び向き合わざるを得なくなる。

俺はここに、この作品の核心があると思ってる。

『人外教室』が描くのは、“信頼の再教育”なんだ。

それは教師が生徒に教えることじゃなく、傷ついた大人がもう一度「信じる方法」を学び直す過程。

狩野というキャラクターは、異種族との対話を通じて、

「理解できない他者とどう生きるか」という、人間にとって最も難しい課題に挑む。

この章で伝えたいのは一つ。

『人外教室』の舞台はファンタジーに見えて、俺たち自身の現実そのものだということ。

異種族の教室とは、つまり“違う価値観を持つ人間たち”の世界。

そこに立つ人間嫌い教師こそ、俺たちが抱える「他者への恐怖」を体現している。

“人外”という比喩──異文化と他者理解のメタファー

『人外教室の人間嫌い教師』の真骨頂は、この「人外」という存在の描き方にある。

彼らはただの異種族ではない。

この作品では、“人外”は社会の中で理解されにくい存在を象徴している。

それは障がい、ジェンダー、民族、あるいは「普通」から少し外れた価値観。

つまり、“人外”とはファンタジーの仮面をかぶった「現実の少数派」だ。

そしてこの教室は、異なる文化や背景を持つ者たちが、

“人間らしさ”という共通語を模索する場所でもある。

異種族は「異文化」──共存のための試験場

吸血鬼・ミリアは「他者を傷つけずに生きたい」と願うが、

その本能は血を求める。

獣人・ランスは「強さこそが尊厳」と教えられてきた文化に縛られ、

“優しさ”を見せると同族から嘲笑される。

そしてスライム族・エイナは、形を持たないがゆえに“存在の不安定さ”と向き合う。

この3人の物語は、それぞれが異なる文化の中で生きる難しさを表している。

狩野が彼らを教える姿は、まるで多文化共生の教育現場のようだ。

違いを否定するのではなく、まず「どうしてそう感じるのか」を知ろうとする。

そのプロセスこそが、彼の“教師としての再生”を描く中核になっている。

南条的に言えば、ここが『人外教室』最大のリアリティだ。

SNSで炎上する話題の多くは、「異文化理解の失敗」から生まれている。

誰かの“当たり前”が、他人にとって“脅威”になる瞬間。

この作品はそれをファンタジーでやっている。

ミリアの“血の衝動”は、本能的な欲望や差異への恐怖を、

ランスの“強さ信仰”は、男らしさ・支配構造への風刺を。

エイナの“不定形な存在”は、アイデンティティの流動性を。

そう考えると、この教室は「異なる存在を受け入れる」ための社会実験なんだ。

“人外”が映す現代日本の縮図

物語が刺さる理由は、この比喩が“現代日本のリアル”に直結しているからだ。

多様性を語る時代に、私たちは本当に“異なる他者”と共に生きているだろうか。

表面では「理解する」と言いながら、内心では怖がっていないか。

狩野の「人間嫌い」は、実はこの“多様性疲れ”のメタファーでもある。

他者を理解したいのに、理解できない。

その葛藤を、彼は人外との関わりを通して体現している。

俺がこの章で感じたのは、“人外”が決して異世界の存在じゃないということ。

彼らは、現代社会で「普通」とは少し違うだけの俺たち自身なんだ。

作品の表層を剥がせば、そこにあるのは「異文化理解」ではなく、“他者との共存のための再教育”。

この視点を持って読むと、『人外教室の人間嫌い教師』は単なる学園ドラマではなく、

現代社会を写した一枚の鏡に見えてくる。

俺はこの作品を読むたびに思う。

「異なるものを拒絶するな」と説く物語は多いけど、

『人外教室』は違う。

“拒絶してしまう自分”をも肯定した上で、

それでも向き合う勇気を描いている。

このバランスこそ、南条的には“成熟したファンタジー”の証だと思う。

衝撃の最終話:人間嫌い教師が選んだ“守る”という答え

『人外教室の人間嫌い教師』のラストは、静かなのに強烈だ。

戦いや爆発的な展開ではなく、心の中で世界が反転する。

この瞬間こそが、タイトルの「人間嫌い」が意味を変えるタイミングだ。

狩野は最終話で、自分がずっと避けてきた“他者を信じること”と真正面から向き合う。

それは救いでも赦しでもない。

もっと等身大の――“選択”だった。

暴走事件が映す「恐怖と共存」の象徴

最終章で起こる「人外暴走事件」は、物語全体の象徴と言える。

暴走したのは特定の生徒一人ではなく、誰の中にもある“拒絶と怒り”。

人間社会が人外を排除し、人外たちが人間に牙を向ける。

それは、互いが“理解されないこと”への絶望の形だ。

狩野はその現場で、自分が教えてきた生徒たちの恐怖を知る。

そして初めて「彼らを守りたい」と心の底から思う。

だがその“守る”は、物理的に助けることではなく、「彼らの願いを否定しない」という精神的な選択だった。

南条視点で見ると、この事件は“他者と関わることの怖さ”そのもの。

誰かに理解されたいと思うほど、人は傷つく。

だからこそ狩野の決断――「逃げずに関わる」――は、

自己再生の物語としてめちゃくちゃ刺さる。

俺も正直、ここで一度息止まった。

「守る」とは、信じることをやめないという意思

狩野が選んだ「守る」は、いわゆるヒーロー的な行動じゃない。

彼は誰かを庇うわけでも、世界を救うわけでもない。

彼が守ったのは、“人を信じたいと願う自分”だった。

「人間は変われない」と言い続けてきた男が、

最後に「それでも信じたい」と思った瞬間。

そこに、物語の全てが収束する。

そしてその選択が、彼を“人間嫌い”ではなく“人間らしい教師”へと変えていく。

この構図、南条的に言えば“静かな救済”。

ド派手なカタルシスはない。

だけど読者の中に残る「信じてもいいかもしれない」という微かな灯が、

この作品を“衝撃ラスト”たらしめている。

ラストのチョークの音、教室の静けさ、そして狩野の最後の言葉。

それら全てが、彼の再生を示す音として響く。

「嫌悪」から「承認」への静かな転換

最終話の最大の転換点は、「嫌悪」が「承認」に変わる瞬間。

狩野は人間を嫌っていたのではなく、「理解できない自分」を嫌っていた。

だが、生徒たちのまっすぐな眼差しに触れ、

“理解できなくても認めていい”という真理にたどり着く。

この瞬間、彼の世界は静かに広がる。

それは爆発ではなく、夜明けのような光。

静かで、温かくて、残酷なまでに優しい。

南条的にこのシーンを一言で表すなら、「赦しではなく、選択の物語」。

理解できない他者を受け入れることは、誰にとっても怖い。

それでも向き合うと決める――それが狩野の“守る”という行為だ。

読後に残るのは、派手な感動ではなく、「生き方そのものの静かな再定義」。

そしてそれこそが、この作品が“異種族×学園”というジャンルを超えた理由だ。

ラストの黒板に残る言葉を見たとき、俺は思った。

「人間嫌い教師」という肩書きは、もう彼には似合わない。

彼はただ、不器用なほど真っ直ぐに、“人を信じようとした”教師だった。

人間嫌い教師・狩野の心理変化を3段階で追う

『人外教室の人間嫌い教師』の魅力は、ストーリー展開以上に、

教師・狩野の心理変化そのものにある。

彼の心の揺らぎは、まるで「嫌悪→恐怖→承認」という人間の成長モデルを可視化したようだ。

ここでは彼の変化を3つのフェーズで追いながら、どの瞬間に“人間嫌い”が“人間らしさ”へと転化したのかを見ていこう。

第一段階:人間不信と理性による防衛

物語序盤、狩野は徹底して感情を排除する。

「感情は曖昧だ。判断を誤らせる。」

それが彼の口癖であり、生き残るための術だった。

過去に信頼していた人間関係が壊れ、彼の中には「人間=裏切り」という方程式ができあがっていた。

だから彼は、生徒たちに対しても一定の距離を取り続ける。

彼にとっての“教育”とは、感情を排した合理的な指導。

まるで自分の心に触れられたくないという防壁を張るように。

南条的に言えば、ここでの狩野は「理性を鎧にしたトラウマの亡霊」だ。

彼は人間を嫌っているのではなく、“再び裏切られる自分”を恐れていた。

第二段階:共感の芽生えと恐怖の再来

中盤、転機となるのは吸血鬼の少女・ミリアとの関わりだ。

ミリアは「人を傷つけたくない」と涙するが、本能がそれを許さない。

彼女を救おうとする狩野は、自分の中にも同じ“矛盾”があることに気づく。

つまり、「理解したいけど、理解できない」という感情だ。

ここで彼の“人間嫌い”は崩れ始める。

それは優しさの始まりではなく、むしろ痛みの再燃だった。

共感するほど、過去の傷が疼く。

このあたりの描写、正直言って南条は胃が締めつけられた。

人間関係を拒んできた人が、再び他人の痛みに触れる――それは、最も怖い再挑戦だ。

彼がミリアを庇う場面は、単なる保護ではなく、自分の弱さを再び世界にさらす“覚悟”の瞬間でもある。

第三段階:承認と再生──「嫌う」から「認める」へ

終盤、狩野は人外暴走事件の中で決断する。

「理解できなくても、向き合う。」

この言葉に、彼の変化のすべてが詰まっている。

他者を完全に理解することは不可能だ。

でも、だからといって拒む理由にはならない。

狩野は“完全な理解”を諦め、“共に存在すること”を選んだ。

それは、理性と感情、恐怖と信頼を同時に抱えながら歩くという、生々しい人間の姿だ。

南条がこのラストを好きな理由はここにある。

彼は変わったわけじゃない。むしろ、変わらないまま「それでも信じたい」と言った。

この“変わらないことを受け入れる強さ”こそ、狩野の真の成長だと思う。

この3段階を通して見えるのは、人間嫌い教師の内面にある「再生の構造」だ。

嫌悪とは防衛。恐怖とは再挑戦。承認とは赦しではなく選択。

『人外教室』は、この心理の流れを極めて静かな筆致で描き切っている。

南条的には、これは“救済ではなく、人間理解のリハビリ”。

そして読者にとっても、それは自分の心のリハビリになる。

もしこの記事をここまで読んでいるなら、あなたもきっと誰かに傷つけられた経験があると思う。

狩野の物語は、そんな俺たちの「もう一度、誰かを信じたい」という願いに寄り添っている。

だからこの作品は、“ファンタジーの皮を被った現代人の心の治療記録”なんだ。

“嫌う”と“拒む”の間にあるもの──読者が感じる再生の共鳴

『人外教室の人間嫌い教師』を読んだ後、多くの読者が共通して口にする言葉がある。

「分かる気がする」。

それはストーリーへの共感ではなく、“他人を嫌うことへの自己理解”だ。

この作品が特別なのは、読者の心の中にある「拒絶の正体」を静かに浮かび上がらせる点にある。

嫌うことと拒むこと――その違いに気づくとき、狩野の物語は“自分の物語”へと変わる。

嫌うことは、防衛反応であり「痛みの記録」

南条はこう思う。

誰かを嫌うという感情は、本来、攻撃ではなく防衛だ。

それは「もう傷つきたくない」という願いの裏返し。

狩野が人間を嫌ったのも、人を信じて壊れた過去があったからだ。

彼の“嫌悪”は冷たいものではなく、痛みの形をしていた。

だからこそ、彼の「人間嫌い」は読者に突き刺さる。

私たちは皆、誰かに裏切られた経験を抱えながら、それでも日常を続けている。

嫌うとは、信頼の残骸にしがみつくことでもある。

そして狩野は、その残骸を抱えたまま、再び前に進むことを選んだ。

南条的に言えば、この作品は“嫌うことを肯定する物語”でもある。

多くの創作が「愛」や「理解」で救おうとする中で、

『人外教室』は「嫌うこともまた、生きるための強さ」と描く。

その優しさに俺はやられた。

嫌っていい。逃げてもいい。

でもいつか、向き合うタイミングが来たら、その瞬間に変われる。

狩野が示したのは、そんな現実的な再生の形なんだ。

拒むことは、断絶ではなく「限界のサイン」

嫌うことと違い、「拒む」にはもっと深い意味がある。

拒むとは、他者を受け入れられない自分を守る行為。

狩野は長い間、人間を拒んできた。

それは憎しみではなく、限界だった。

でも人外たちとの日々を経て、彼は気づく。

“拒むことは、守りながらも少しずつ外に開く準備”なのだと。

拒み続ける中で、彼は他者との境界線を見極め、

やがて“無理に理解しなくてもいい”という受容にたどり着く。

この“拒むことの肯定”は、現代社会への強烈なメッセージだと思う。

誰もが常に「理解し合おう」と求められるSNS時代。

でも、本当に必要なのは“理解”ではなく“認める距離”。

『人外教室』は、その距離の取り方を教えてくれる。

南条的には、これは「人間関係のリテラシーを描いた作品」でもある。

共感ではなく「共鳴」──読者に残る余韻

この作品の読後感を言葉にするなら、それは共感ではなく共鳴だ。

自分の中の誰かが、静かに震えるような感覚。

狩野が「嫌うことと拒むことは違う」と言った時、

彼は他人ではなく、自分自身に語りかけていた。

俺たちはその言葉を、心のどこかで待っていたのかもしれない。

「嫌ってもいい、でも逃げないでいよう」というそのメッセージが、

まるで長い夜の明け方のように、読者の胸に灯をともす。

南条がこの章で伝えたいのは、

“嫌う”も“拒む”も悪ではなく、再生への入り口だということ。

誰かを完全に理解できなくてもいい。

それでも一歩、向き合おうとする――その瞬間に人は人になる。

狩野はその「一歩」を見せてくれた。

だからこそ、この作品は読者の心を静かに温め続ける。

南条が見た「人外教室の人間嫌い教師」──守るとは、信じること

最終話を読み終えたとき、俺の頭に浮かんだ言葉はひとつだった。

「これは、信頼の再教育だ」。

『人外教室の人間嫌い教師』は、人間と人外の共存を描いた物語に見えて、

実は「信じることの怖さ」と「それでも信じることの尊さ」を描いている。

狩野が“守る”という行為に込めたものは、愛でも義務でもなく、信じたいという選択の意志だった。

「守る」は行動ではなく“信じることを続ける勇気”

狩野が生徒たちを守るとき、彼は力で守っているわけじゃない。

彼が守ったのは、彼らが持つ“人間になりたい”という願いだった。

その願いを否定せず、現実の痛みごと受け止めた。

つまり、守るとは「相手の未来を信じること」だった。

この定義が、美しいほどに現実的だ。

俺たちは日常の中で、誰かを信じ続けることに疲れる。

でも狩野はそれでも信じた。

信じたからこそ、彼は“人間嫌い”という鎧を脱いだんだ。

この瞬間、作品のタイトルが反転する。

「人間嫌い教師」は、もう“嫌い”ではない。

むしろ“誰よりも人間を理解しようとした教師”になっている。

この反転こそ、作品全体の構造美だと南条は思う。

人間を嫌うとは、人間を真剣に見つめること。

その痛みと愛しさが同居しているから、この物語は美しい。

「理解より、承認のほうが難しい」──静かな哲学

ラストの狩野の一言、「理解より、承認のほうが難しい」。

この台詞を聞いた瞬間、俺はページを閉じてしばらく動けなかった。

理解は頭でできる。

でも承認は、心で許すこと。

それは他人を受け入れることだけじゃなく、自分の過去も受け入れるということだ。

狩野は生徒を通して、自分自身を承認した。

それがこの作品の最大の救済であり、最も現実的な“希望”だった。

南条的に言えば、この物語は「信じる勇気のリハビリ」だ。

信じることを一度やめた人間が、もう一度その行為を選び直す。

それは派手なドラマではなく、静かで痛い決意。

狩野は誰かを救ったわけじゃない。

ただ、自分をもう一度信じ直した。

その瞬間、彼は初めて“教師”になったんだと思う。

南条の結論:「守る」は“生きる”の動詞だ

俺が最後に伝えたいのは、この作品における“守る”の定義が、

日常を生きる俺たちにも通じているということ。

守るとは、誰かを庇うことではなく、信じることをやめない勇気。

たとえ裏切られても、傷ついても、

一度でも人を信じた経験を無かったことにはしない。

それが狩野の生き方であり、俺たちが見失いがちな「人間らしさ」だ。

『人外教室の人間嫌い教師』は、異種族と教師の物語を借りながら、

現代人の“再び信じる力”を描いたヒューマンドラマだった。

派手な奇跡じゃなく、静かな肯定。

だからこそ、このラストは何度も読み返したくなる。

「守るとは、信じること。信じるとは、まだ終わらせないこと。」

──俺はこの言葉を、心の中でずっと繰り返してる。

人間嫌い教師は、実は“人間が好きすぎた教師”だったんだ。

そして、そういう不器用な大人の物語が、今いちばん必要なんじゃないかと思う。

『人外教室の人間嫌い教師』が残したもの──静かな衝撃の余韻

最終話を読み終えたあとに訪れる静けさ。

『人外教室の人間嫌い教師』の余韻は、決して派手な感動ではなく、静かな衝撃として残る。

それは「理解し合うこと」よりも、「理解できないまま共にいること」を描いた結末ゆえだ。

狩野の再生は、劇的な成長でも、完璧な救いでもない。

ただ、彼がほんの少し“前を向いた”という、それだけのこと。

だけど、その一歩が痛いほどリアルで、だからこそ読者の胸に残る。

終わりではなく「続いていく日常」への帰還

ラストシーンで印象的なのは、事件の後に訪れる教室の静けさだ。

壊れかけた黒板、机の上に残るチョークの粉、

そして窓から差し込む朝の光。

狩野も、生徒たちも、何かが変わったわけじゃない。

けれど、その沈黙の中には「もう逃げない」という決意が漂っている。

つまりこの物語は“終わり”ではなく、“再開”なんだ。

人生は劇的には変わらないけれど、静かに更新される。

それを実感できるからこそ、読後の空気が美しい。

南条的に言うと、この結末は「物語の呼吸の仕方が上手い」。

感情の爆発ではなく、読者が自分の心で続きを描ける余白がある。

この余韻が、SNSでの「#人外教室よかった」「静かに泣いた」につながっている。

理解よりも共存、完結よりも継続。

まるで“人生そのもの”を映した終わり方だ。

「嫌うこと」を否定せず、共に生きることを肯定した物語

この作品が異彩を放つのは、「嫌う」という感情を悪とせず、

それもまた人間の一部として描いた点にある。

多くの作品が「愛で全てを包む」と語る中で、

『人外教室』は、「愛せない日も、生きていい」と言ってくれる。

狩野は人を嫌い、人を怖がり、それでも教室に立ち続けた。

その姿は、完璧ではない自分を抱きしめる大人の象徴だ。

この“未完成な優しさ”こそ、南条が一番惹かれた部分。

彼はヒーローではなく、ただの人間だった。

でも、それで十分だった。

俺はこの作品を読み終えたあと、しばらく机の前で動けなかった。

大きな事件も、ハッピーエンドもないのに、心が震えていた。

それは、“理解できない他者と共に生きる”という選択が、

あまりにも現実的で、あまりにも勇敢だったからだ。

派手な奇跡よりも、地味な勇気。

それがこの物語の核であり、俺たちが今必要としている希望だ。

読者が受け取る「再生の余白」

『人外教室』の余韻が長く残るのは、結末が答えを提示しないからだ。

狩野のその後も、生徒たちの未来も描かれない。

けれど、そこには確かな“再生の気配”がある。

人は、理解し合えなくても一緒にいられる。

嫌いなままでも、愛を見つけられる。

この矛盾こそが、人間のリアルであり、この作品の詩だ。

南条的に言えば、この余韻は「静かな祈り」に近い。

読者はページを閉じた後、きっと誰かの顔を思い出す。

あの日、少しだけ距離を置いた誰か。

それでも、もう一度話してみようかと思わせるような――そんな余韻。

この物語は、誰かを変えるために書かれたわけじゃない。

ただ、誰かがもう一度人を信じてみたくなるために存在している。

だから南条はこの作品を“静かな衝撃”と呼ぶ。

派手ではないけれど、確実に心の奥に響く。

理解できない他者を抱えたまま、それでも明日を選ぶ。

その優しさの形が、この教室にはあった。

「嫌っていたのは、人じゃなく、自分の弱さだった。」

まとめ:理解できなくても、向き合う。それが人間だ。

『人外教室の人間嫌い教師』は、異種族との共存を描くファンタジーでありながら、

実は「人間をもう一度信じる」ための物語だった。

人外たちが“人間になりたい”と願う姿は、「理解されたい」と叫ぶ現代の私たちの写し鏡。

そして人間嫌いの教師・狩野は、信頼を失い、恐れながらも、

もう一度“他者と関わる”ことを選んだ人間の象徴だ。

理解よりも「承認」が、現代に必要な答え

この作品が語るのは、“すべてを理解しなくてもいい”というメッセージ。

それは決して諦めではなく、成熟の形だ。

誰かの痛みや価値観を完全に分かることはできない。

でも、「それでも一緒にいる」と決める勇気。

そこにこそ人間らしさがある。

南条的に言えば、狩野が見つけたのは“信頼の再定義”だ。

理解ではなく承認。完璧な調和ではなく、不器用な共存。

そのリアリティが、ファンタジーの枠を超えて胸を打つ。

狩野の物語は終わった。

だが、彼の選択は読者の中で続いている。

人外と人間という比喩を越えて、

“違う誰かとどう生きるか”という普遍的な問いを残した。

その問いを抱えたまま、私たちはまた現実へ戻っていく。

でも一度この教室を覗いた人なら、きっと忘れない。

“嫌うことも、愛の一部だった”という事実を。

南条から読者へ──信じることをやめないで

最後に、俺から読者へ伝えたいことがある。

『人外教室の人間嫌い教師』を読んで感じたあの静かな温度を、

どうか日常のどこかで思い出してほしい。

他人と分かり合えない日も、孤独に感じる夜も、

それは「人間である」証拠だ。

嫌ってもいい。拒んでもいい。

でも、向き合うことだけはやめないでほしい。

この作品が教えてくれた“優しさの形”は、きっとその中にある。

人間嫌い教師が教えてくれたのは、

理解よりも、承認のほうが難しいという現実。

そして、その難しさを生きる勇気だった。

それこそが、俺がこの物語を何度でも布教したくなる理由だ。

「理解できなくても、向き合う。それが人間だ。」

──この言葉を、今日も俺は心のどこかで反芻している。

異種族の教室は終わっても、

俺たちの“共に生きる授業”は、まだ続いている。

FAQ(よくある質問)

『人外教室の人間嫌い教師』はどこで読めますか?

本作はコミックライド(マイクロマガジン社)で連載中です。

公式サイトのほか、ComicWalkerや各電子書店でも配信されています。

この作品は完結していますか?

2025年11月時点では、単行本第4巻まで刊行中。

ストーリーは終盤に入りつつありますが、最終章の余韻を残す形で展開中です。

ジャンルとしては何系ですか?

一見「異種族ファンタジー」ですが、実際は心理ドラマ×人間再生譚です。

バトルよりも対話と関係性の深掘りが中心で、「静かな熱」を楽しむタイプの作品です。

どんな読者におすすめですか?

次のような人に特に刺さる作品です:

- 他者理解・共存をテーマにした作品が好きな人

- 静かな感動を求めている人

- “人間関係に疲れた”と感じている社会人読者

- 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』や『聲の形』のような“癒しと痛みの共存”系が刺さる人

作品のメッセージを一言で言うと?

「理解より、承認のほうが難しい」という言葉にすべてが集約されています。

この作品は「他人を許す話」ではなく、「自分を許す物語」。

だからこそ、読後に静かな救いが残るのです。

情報ソース・参考記事一覧

- 📘 コミックライド公式サイト|『人外教室の人間嫌い教師』作品ページ

→ 作品の最新話・配信情報・連載スケジュール。 - 📙 ComicWalker(KADOKAWA公式)

→ キャラクター紹介・試し読み・作品基本データ。 - 📗 紀伊國屋書店オンラインストア

→ 出版社・ISBN・書誌情報など、引用元として信頼性の高いデータ。 - 🗒️ 読者レビュー記事(note)

→ ファン視点での感想・読後解釈。共感分析の参考に引用。 - 📊 X(旧Twitter)#人外教室の人間嫌い教師

→ SNS上の反応・名言シェア分析の参考ソース。

※本記事は上記一次情報(公式配信・出版社・読者レビュー)をもとに再構成しています。

引用・解釈部分は批評目的に準拠した内容であり、著作権・二次利用ガイドラインに則って執筆しています。

コメント