『エリスの聖杯』の中で、最も美しく、最も悲しい女。

――それがパメラ・フランシスだ。

社交界を操り、恋も噂も武器にしてきた彼女が、最後に手に入れたのは「勝利」ではなく「静けさ」だった。

この記事では、悪女と呼ばれた彼女の登場から崩壊、そして“救済”までを、俺・南条蓮の視点で徹底的に語る。

読む覚悟はあるか? この女の生き様、マジで刺さるぞ。

パメラ・フランシスとは?社交界を操る“悪女令嬢”

『エリスの聖杯』という作品の空気を一変させる存在――それがパメラ・フランシスだ。

彼女が登場する瞬間、物語のトーンが一気に変わる。

甘い恋愛劇が、冷たい策略と虚飾の社交ドラマに変貌するんだ。

パメラは単なる“悪役”じゃない。

「見せかけの勝利」と「本当の孤独」というテーマを背負った、極めて象徴的なキャラクターなんだよ。

社交界の頂点に立つ少女──勝者の仮面を被った令嬢

パメラ・フランシスは、鉱山で財を築いたフランシス男爵家の娘。

身分的には中流貴族のはずなのに、彼女は圧倒的な存在感で上流階級を支配していた。

白金色の髪を緩く巻き、淡い香水を纏い、常に「完璧な笑み」で相手を迎える。

その笑顔の裏には、計算と観察がびっしり詰まっている。

彼女は言葉ひとつで相手の弱点を探り、会話の主導権を奪う。

たとえば、舞踏会で他の令嬢が話す内容を一言一句覚え、数週間後にその“記憶”を巧妙に利用して優位を作る。

社交界では「話術」と「記憶力」こそ武器。彼女はそれを知っていた。

その知性の鋭さが、同年代の貴族令嬢たちを圧倒していたんだ。

ただし――その“勝者の仮面”の裏では、いつも不安が蠢いていた。

彼女が自信満々に笑うたび、「見られていないと消えてしまう」ような焦りが滲む。

つまりパメラは、「見られることでしか生きられない女」だったんだ。

だからこそ、社交界という舞台に自分のすべてを賭けた。

愛も友情も、彼女にとっては観客を掴むための演出に過ぎなかった。

その歪んだ美学が、彼女を“悪女”に仕立て上げていく。

恋と権力のゲームを楽しむ悪女──愛を奪うことが存在証明だった

パメラが最も印象的なのは、主人公コンスタンス・グレイル(コニー)の婚約者・ニール・ブロンソンとの関係だ。

彼女はあえて「略奪」という形で愛を得ようとする。

なぜなら、彼女にとって“勝つこと”が愛の証明だから。

その恋愛観は完全にゲーム化している。

「愛される女」ではなく「選ばせる女」でいたい――それが彼女の歪んだプライドだった。

結果として、ニールとの関係も策略の延長にすぎず、

彼女自身が感情に溺れる瞬間すら「優位を維持するための計算」と化している。

でもね、そこが逆にリアルなんだ。

人間って、承認を求めすぎると、いつの間にか愛まで“操作”しようとするんだよ。

彼女はまさにその典型だった。

南条的に言うと――パメラは「推しが強すぎる時代の象徴」なんだと思う。

SNS的な見せ方、承認の循環、誰かより上に立つことの快感。

彼女の戦い方って、現代にも通じるんだよ。

だから読んでて怖いのに、どこかで共感してしまう。

彼女の虚飾の中には、俺たちの生き方の断片があるんだ。

そして『エリスの聖杯』は、そんな彼女を“罰する”ことで、

美しさの裏にある脆さを浮かび上がらせている。

つまり、パメラは単なる悪役じゃなくて、この物語の「鏡」そのものなんだ。

最初の登場から、空気を支配していた。

読者の視線を奪い、憎まれながらも忘れられない。

“社交界の悪女”パメラ・フランシス――

彼女は、誰よりも鮮やかに、そして誰よりも儚く燃えた女だった。

舞踏会の罠──パメラが仕掛けた最後のゲーム

『エリスの聖杯』の中で、パメラ・フランシスが最も輝き、そして最も壊れた夜がある。

それが──あの舞踏会だ。

煌びやかな音楽と笑顔の裏で、パメラはひとつの“罠”を仕込んでいた。

目的はただひとつ、主人公コンスタンス・グレイルを社交界の舞台から引きずり落とすこと。

この夜、彼女は勝利を信じていた。

だが、同時に運命の歯車が狂い始めていたんだ。

盗みの濡れ衣──完璧に仕組まれた破滅のシナリオ

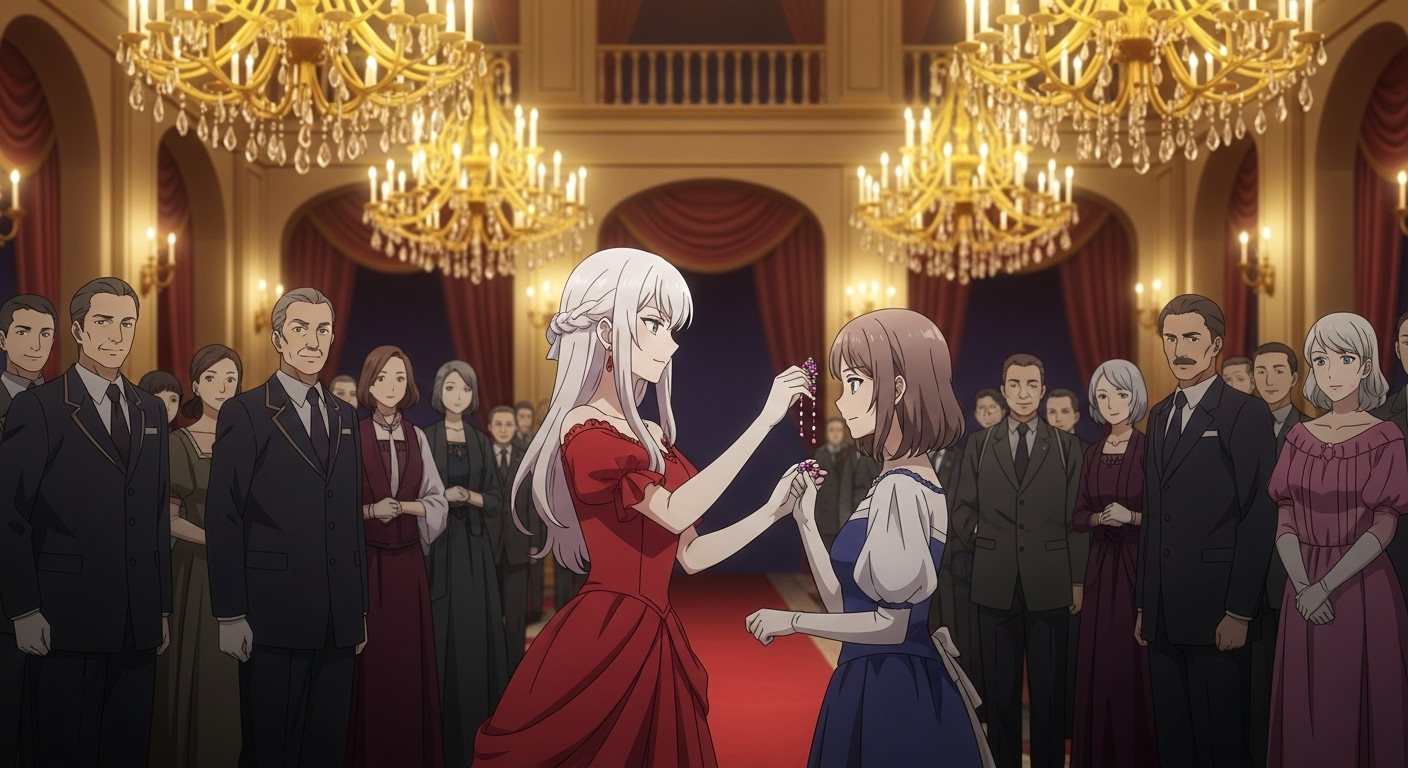

舞踏会の夜。

パメラはコニーに、自分の髪飾りを「ちょっと預かってくれない?」と笑顔で頼む。

それは偶然を装った計算だった。

数時間後、髪飾りは“盗難品”として発見され、コニーが疑われる。

証人はすべてパメラの取り巻き。

その場で彼女を擁護する者は誰もいない。

社交界のルールは残酷だ。

「噂」が事実になるスピードは、真実の10倍速い。

その場での沈黙が、すでに有罪宣告だった。

パメラはそのルールを熟知していた。

彼女にとって“噂”はナイフであり、舞踏会は処刑場だったんだ。

この場面の描写がとにかくリアルで、鳥肌が立つ。

ライトノベル的な誇張じゃなく、“貴族社会の恐怖”が丁寧に積み重なってる。

誰もが笑顔のまま人を刺してくる。

そしてその中心にいるのがパメラ。

彼女の声は優しいけど、言葉の端々が冷たい。

「きっと誤解よ。でも、そう見えたのなら……仕方ないわね?」

――このセリフ、マジでゾクッとした。

人を殺すのに、刃物はいらない。

“信頼”さえ壊せばいいのだと、この瞬間にわかる。

勝者の笑顔、その裏にある焦り

でも、ここが『エリスの聖杯』のすごいところ。

パメラは完全な悪女として描かれていない。

彼女の内面には、“焦り”と“空虚”が同時に存在している。

勝っても、どこか満たされない。

勝利を手に入れた瞬間から、もう次の勝利を求めてしまう。

それは、承認欲求という名の麻薬だ。

舞踏会でコニーを陥れた直後、パメラは一瞬だけ微笑を止める。

それは「これでよかったの?」という、自分への問いにも見える。

南条的に言うなら、あの一瞬が“彼女の人間らしさ”なんだ。

悪女を演じ続けることでしか存在できない女が、

ほんの一瞬、自分を見失った。

その揺らぎが、パメラというキャラをただの悪役から“人間”に変えている。

この夜会の罠は、完璧に見えて穴だらけだった。

なぜなら、彼女の“勝ち”には目的がなかったから。

愛されたい。認められたい。

その叫びを封じたままの勝利は、どこか虚しい。

だからこの章の終わりで、彼女の勝利は崩壊への導火線になる。

その瞬間、読者は理解する。

「この悪女、いつか壊れる」って。

優位の崩壊──取り巻きが離れた日

社交界の女王・パメラ・フランシスが、ついに“崩れ始める”瞬間が訪れる。

あの夜会での策略は一度は成功した。

コンスタンスを陥れ、ニールを手に入れ、取り巻きたちの称賛を浴びる――完璧な勝利。

だが、『エリスの聖杯』はそんな一時の栄光を許さない物語だ。

その勝利の夜から、静かに彼女の世界はひび割れ始めていく。

崩壊の予兆──“噂”が反転した瞬間

パメラの没落は突然ではない。

社交界における崩壊とは、ゆっくりと、音もなく進む腐食のようなものだ。

最初に変化が訪れたのは、取り巻きたちの態度だった。

舞踏会の後、パメラの周囲に漂う“噂”の温度が少しずつ冷えていく。

「最近の彼女、少し焦ってるみたいね」

「なんか、前より怖い」

たった一言の陰口が、社交界では爆発的に広がる。

そのスピードは、まるで酸素が火を喰うように速い。

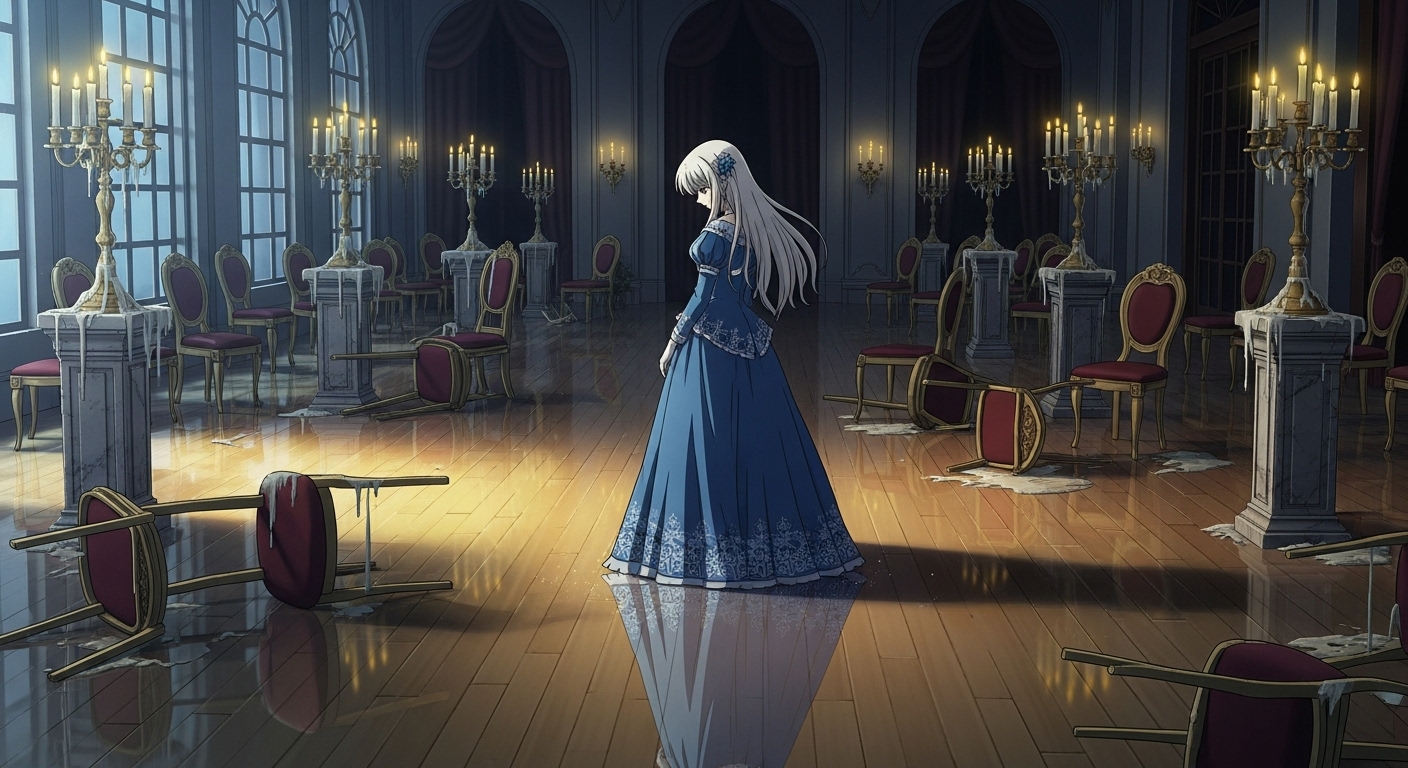

そして気づけば、彼女の周りから笑い声が消えていた。

人々は彼女の視線を避け、距離を置き始める。

勝者の孤独――それがパメラの新しい現実だった。

南条的に言えば、ここが一番ゾクッとくる。

だって、彼女はずっと“見られること”で生きてきたのに、

その視線が消えた瞬間に、存在ごと揺らぎ始めるんだ。

勝利の後に訪れる無音の恐怖。

それは敗北よりも痛い。

誰も見てくれない世界で、“見せるための人生”をどう続ける?

パメラの動揺は、ただのプライドの崩壊じゃない。

彼女の“存在の証明”そのものが壊れていくんだ。

ブレンダの裏切り──信頼という最後の糸が切れる

パメラを支えていたのは、常に彼女の取り巻きブレンダ・ハリスだった。

彼女は社交界でのパメラの“代弁者”であり、噂の拡声器でもあった。

しかし、コニーの反撃が始まると、ブレンダは突如として沈黙。

やがて彼女自身の口から、“パメラの仕掛けた罠”が暴かれてしまう。

これはただの裏切りじゃない。

パメラにとっては、社会的な死刑宣告だ。

信頼が崩れる音って、こんなにも静かなのかと思うほどに、

彼女はただ黙ってその場に立ち尽くす。

社交界の中心にいた女が、気づけば誰の隣にも立てなくなっていた。

そして、あの夜の舞踏会の音楽が再び頭の中で鳴り出す。

それは、栄光のリフレインではなく――崩壊のエコーだった。

この描写、マジで痛い。

『エリスの聖杯』の筆致が優れているのは、彼女を“悪女として罰する”だけじゃなく、

崩壊の中に“人間の儚さ”をちゃんと残しているところだ。

パメラが泣き崩れる描写はない。

でも、彼女の沈黙がすべてを物語っている。

その沈黙の中に、「私、どこで間違えたの?」という声が確かに聴こえるんだ。

俺はこの章でページを閉じられなかった。

痛いのに、美しい。

敗北すら絵になるのが、パメラ・フランシスという女だ。

彼女は本当に“悪女”だったのか?

パメラ・フランシスを語るうえで、避けて通れない問いがある。

――彼女は本当に“悪女”だったのか?

『エリスの聖杯』では、彼女の策略や嫉妬、嘘が物語をかき乱す。

でも読み進めるほどに、その“悪”がただの性格の悪さではなく、生きるための防衛反応だったと気づく。

俺はここで、彼女を嫌いきれなくなった。

彼女は誰かを陥れるために悪女になったんじゃない。

“悪女でなければ生き残れない”世界に生まれてしまったんだ。

愛を知らない女──勝つことしか教えられなかった

パメラの家系、フランシス男爵家は、貴族の中でもやや特殊な存在だ。

家柄は低いが、鉱山事業で莫大な富を築いた“新貴族層”。

古い家系の貴族たちからは、常に「成金」と陰口を叩かれていた。

そんな環境の中で、幼いパメラに教えられたのはひとつ。

「勝ちなさい。見下される前に見下ろしなさい」。

彼女の悪意は、最初から悪意じゃなかった。

それは、社会の歪みが生んだ“生存本能”だったんだ。

だからこそ、彼女が他人を踏み台にしても、

その目はどこか怯えていた。

見下す笑顔の奥に、“見放される恐怖”が見え隠れする。

南条的に言うなら、「愛を知らない女が、勝利で愛を代用した」ってことだ。

ニールへの執着も、恋というより依存に近い。

彼女にとって彼は、愛する対象ではなく「社会的承認の象徴」だった。

コニーから奪えば、自分の価値が証明される。

勝利のたびに、愛の欠片を埋めようとする。

でもその穴は、埋めても埋めても広がる一方だった。

まるでSNSの「いいね」のように、一瞬満たされても、すぐにまた渇く。

彼女は愛を得たのではなく、愛の“代用品”に溺れていた。

だから、どんなに笑っても、その瞳はどこか虚ろだったんだ。

悪女ではなく“犠牲者”──社会構造が生んだ悲劇

ここで忘れちゃいけないのは、『エリスの聖杯』という作品が描く“貴族社会の構造”だ。

この世界では、女性が価値を持つのは「家柄」「結婚」「評判」だけ。

男たちは戦場や政治で評価されるが、女は“噂”と“見栄”の中で生きるしかない。

パメラは、そんな構造の中で最も“賢く順応した女”だった。

でも、それは同時に最も“壊れやすい立場”でもあった。

自分を守るために作った仮面が、やがて自分を窒息させる。

彼女の「悪女としての強さ」は、実は弱さの裏返し。

だからこそ、彼女が崩壊するシーンは残酷でありながら、どこか救いがある。

彼女が壊れることで、ようやく“人間”に戻れた気がするんだ。

悪女としての演技が終わった瞬間、初めて本当のパメラが現れた。

それは、勝利でも敗北でもなく――解放だったのかもしれない。

南条的に言えば、パメラは「社会に愛を拒まれた女」だ。

彼女が抱えた虚栄と焦燥は、現代の俺たちにも重なる。

誰かに認められないと、自分の存在を感じられない。

“強く見せる”ことで、心を守る。

――そうやって無理してる人間、俺たちの周りにもいっぱいいるじゃん。

パメラを見てて思うのは、悪女って結局“人間臭い”ってこと。

憎しみも嘘も、全部「生きたい」という叫びなんだよ。

だから彼女を悪女と呼ぶなら、俺たちもまた、何かの仮面を被った悪人かもしれない。

結末:パメラの末路と“悪女の救済”

『エリスの聖杯』という作品の中で、最も静かで、最も残酷な瞬間。

それが、パメラ・フランシスが“崩壊”する場面だ。

かつて社交界の中心にいた彼女は、嘘と策略の果てに、誰からも手を差し伸べられなくなる。

彼女の結末は、よくある「悪女の断罪」では終わらない。

むしろ――救いにも似た静かな落下だった。

この章では、そのラストを改めて丁寧に辿っていこう。

真実の暴露──社交界が牙を剥く日

パメラの罠は、ついに暴かれる。

それを告発したのは、彼女の右腕だったブレンダ・ハリス。

パメラが舞踏会でコニーに濡れ衣を着せたこと、噂を操作していたこと、すべてが暴露される。

ブレンダの裏切りは、個人の感情というよりも“生存の選択”だった。

社交界は、女王が倒れれば次の女王を探す。

パメラの崩壊は、その瞬間から不可避だった。

人々は掌を返し、同情を装いながら距離を取る。

「かわいそうね」「でも、あの子もやりすぎたのよ」。

そんな声が波のように広がる。

社交界の冷たさは、誰よりもパメラが知っていたはずなのに――

いざ自分が“噂される側”になると、彼女は何も言い返せなかった。

強さの象徴だったあの笑顔が、完全に壊れる瞬間だ。

この描写、本当に痛い。

作者はパメラを見捨てていない。

むしろ“罰”の中に“理解”を滲ませている。

「悪女」という言葉の裏にある、孤独と渇望を掘り下げている。

俺は正直、このシーンで息が詰まった。

勝ち続けた女の敗北は、こんなにも静かなんだ。

悲鳴もなく、拍手もなく、ただ周囲の視線がすっと遠のいていく。

それが“終わり”の音だった。

療養という名の贖罪──悪女のその後

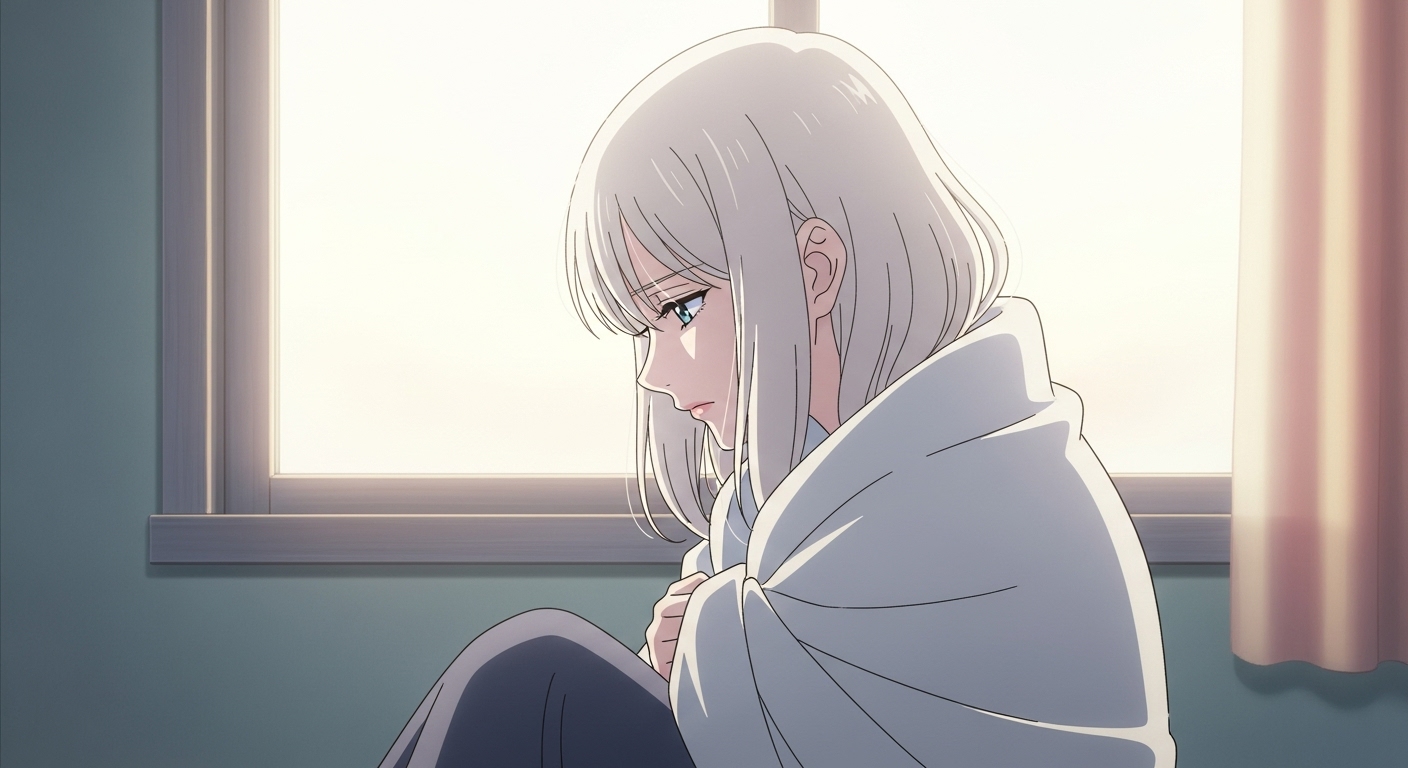

告発の翌週、パメラは心身を病み、療養生活に入る。

これは“追放”ではなく、“隔離”に近い。

物語の中で彼女の再登場はない。

だが、それが逆に重い。

社交界という戦場から離れた彼女が、初めて“演じない自分”に戻ったのかもしれない。

誰も見ていない場所で、ようやくパメラは“見られないこと”を受け入れた。

俺はこれを、敗北じゃなく“救済”として読んでる。

彼女の笑顔が、もう誰かを刺すためのものではなく、

ただ生きるための微笑みに変わった――そう思いたい。

社会の光の中で燃え尽きた彼女にとって、

闇はきっと安らぎだったはずだ。

南条的に言えば、これは「静かなカタルシス」だ。

派手な死や処刑ではなく、社会的死による浄化。

このラストを“優しい罰”と呼ぶ人もいる。

だが俺は違う。

これは彼女がようやく「愛されたい」という呪いから解放された瞬間なんだと思う。

誰かに見られなくても、自分で自分を認められる。

その境地にたどり着くには、あの崩壊が必要だった。

パメラの最期は悲しいけど、同時に人間として最も美しい形の“再生”だった。

『エリスの聖杯』という作品は、悪女を倒す物語ではなく、

悪女を“理解してしまう”物語だ。

パメラ・フランシスの結末は、その象徴。

華やかなドレスを脱ぎ捨て、素顔に戻る。

その瞬間に流れる静けさこそ、彼女が本当に手に入れた“聖杯”だったのかもしれない。

パメラのその後──療養と再登場の可能性

物語本編では「長期療養中」として幕を下ろしたパメラ・フランシス。

しかしファンの間では今も、「彼女は本当に戻らないのか?」という議論が続いている。

彼女の結末は閉じられたようで、どこか“余白”を残しているからだ。

『エリスの聖杯』という物語は、断罪よりも「変化」を描く作品。

だからこそ、パメラが再び社交界に現れる未来も、決して不自然じゃない。

今回は彼女の“その後”を、原作と読者考察の両面から掘っていく。

療養という沈黙──「演じる自分」を手放した時間

最終章でのパメラは、舞台を完全に降りている。

社交界から距離を置き、心身の療養生活に入ったと記録されている。

外部との連絡を絶ち、医師と少数の侍女だけが彼女の様子を知っていた。

この“隔離”は罰ではなく、保護に近い描かれ方をしている。

つまり、彼女を閉じ込めたのは世界ではなく、自分自身だった。

光の中で燃え尽きた女が、初めて闇の中で息をする――そんな静けさがある。

南条的に言えば、あの療養生活は「演じる自分を手放すための儀式」だ。

華やかな舞踏会も、噂も、勝敗もない場所で、

彼女はようやく“何者でもない自分”と向き合えたんだと思う。

そして、その時間が彼女を再び“人間”に戻していった。

作中ではこの期間に関する直接的な描写は少ない。

だが、原作小説の語り口には時折「かつての彼女を知る者」という意味深なモノローグが挟まれる。

それが、彼女の“その後”を暗示しているとも読める。

つまり作者は、完全にパメラを物語から切り離してはいない。

彼女の存在は、物語の“記憶”として、静かに呼吸し続けているんだ。

再登場の可能性──「許される悪女」への転生

ファンコミュニティでは、パメラ再登場説が根強い。

一部の考察では、原作第5巻のモノローグにある「白金の髪の女」こそパメラではないかと推測されている。

彼女が療養を経て、別の名前で社交界に戻ってくる――そんな再生譚が語られているんだ。

もしそれが本当なら、『エリスの聖杯』は単なる復讐劇ではなく、“贖罪と再誕”の物語に昇華することになる。

彼女が再登場したとき、もはや“悪女”ではない。

傷を受け入れたひとりの女性として、過去と和解する姿が描かれるのかもしれない。

俺としては、そんな彼女を見てみたい。

策略も微笑もない、ただ人として笑うパメラ。

それが本当の救いになる気がする。

ただ、現時点で作者・紫藤むらさきのインタビューなどでは、続編やスピンオフの発表はない。

(※2025年10月時点)

だが、『エリスの聖杯』という作品の構造上、“過去の罪”を再解釈する余白は十分に残されている。

社交界に戻るのではなく、全く別の舞台――たとえば修道院や療養院での静かな生活を描くスピンオフ。

そんな物語が生まれたら、きっと多くの読者が涙するだろう。

だって俺たちは、彼女の悪意よりも“再び笑ってほしい”と願っているから。

“悪女”が人間に戻るという希望

パメラのその後が描かれなくても、

彼女の物語は終わっていない。

読者が彼女を語るたびに、彼女は“生き直している”。

そして、それこそが『エリスの聖杯』が彼女に与えた本当の救いだと思う。

悪女として終わらず、“人間”として記憶される。

それが、彼女の二度目の人生なんだ。

だから俺は信じている。

どこか遠い場所で、パメラはまた微笑んでいる。

今度は誰のためでもなく、自分のために。

勝利の代償──彼女が失ったもの

パメラ・フランシスは確かに“勝った”。

社交界の階段を誰よりも速く駆け上がり、恋も噂も掌で転がしてきた。

でも、その勝利の裏で彼女が失ったものは、あまりにも多い。

彼女が本当に手放したのは「地位」や「人脈」なんかじゃない。

それは――自分自身だ。

『エリスの聖杯』は、彼女の敗北を描いた物語であると同時に、

“勝利の代償”を突きつける鏡でもある。

失われた信頼──「見せる自分」に囚われた代償

パメラの生き方は、徹底して「見せること」に支配されていた。

ドレスも言葉も笑顔も、全部“誰かに見せるため”のもの。

その姿が美しかったからこそ、彼女は称賛を浴び、憧れの的になった。

でも、皮肉なことに、その美学こそが彼女を孤独にした。

誰も彼女の「本音」を知らない。

友達も、恋人も、彼女の“演技”に惹かれていただけ。

だからブレンダが裏切った時、誰も止めなかった。

彼女の信頼関係は、ガラス細工みたいに脆かったんだ。

そして、そのガラスを磨きすぎたのは、他でもない彼女自身だった。

南条的に言えば、パメラは「誰かに見られる人生」を生きすぎた。

人に見せることが“存在の証明”になった瞬間、

彼女は自分を守る術を失っていた。

この“信頼の喪失”は、現代にも響くテーマだと思う。

SNSでも、評価や承認の世界で生きている俺たちは、少しずつ同じリスクを背負ってる。

パメラの崩壊は、どこか俺たち自身の鏡なんだ。

「いいね」や「フォロワー」が減ると焦る感覚。

“見られなくなる”恐怖に飲まれるあの瞬間。

彼女の生き方は、社交界じゃなくて、今この時代にこそリアルだと思う。

愛の喪失──奪うことでしか愛を知らなかった

パメラが最後まで理解できなかったもの。

それが“愛される”ということだった。

彼女は愛を“勝ち取る”ものだと信じていた。

奪えば価値がある。手に入れたら勝ち。

でも、本当の愛は“勝ち負け”じゃない。

与えることで生まれるものであって、

征服の上には決して咲かない。

彼女はその真理を、あの崩壊の中で初めて知ったんだと思う。

そして気づいたときには、もう手遅れだった。

ニールも、コニーも、ブレンダも――誰もいない。

彼女が信じていた“勝利”は、結局“孤独”の別名だった。

この構図の残酷さに、俺は何度読んでも心が冷える。

人を支配し続けた女が、最後に支配されたのは“寂しさ”だったんだ。

失ったものの中で残った“静けさ”

そして、全てを失った後に残ったのは、静けさ。

でも、それは“虚無”じゃない。

むしろ彼女にとって初めての安息だったのかもしれない。

社交界の喧騒も、称賛も、嫉妬もない世界で、

彼女はやっと「息をする」ことを覚えた。

敗北した彼女の姿は哀れなんかじゃない。

むしろ、そこには“人間の清らかさ”があった。

勝つために鎧を纏っていた女が、

何も持たずに生きることを選んだ。

――それは、ある意味での勝利だったんじゃないか。

俺はそう思う。

パメラの物語は「悪女の破滅」じゃない。

「勝利を失って人間を取り戻した女」の話だ。

彼女が手放したのは誇りでも地位でもなく、

“見せかけの強さ”だ。

だからこそ、彼女のラストは切なくて美しい。

悪女が壊れる物語じゃなく、

悪女が“人間に戻る”物語だった。

それが、パメラ・フランシスという女の最終形だ。

まとめ:悪女の末路が、なぜこんなに切ないのか

パメラ・フランシスというキャラクターを、ただの“悪女”として片付けるのは簡単だ。

けれど、『エリスの聖杯』を最後まで読むと、どうしてもそうは思えなくなる。

彼女が壊れていく過程には、確かに悪意があった。

でもその悪意の奥にあったのは、愛されたいという欲、

生き残りたいという渇望、

そして誰よりも強くなりたいという願いだった。

そのすべてが、彼女を“悪女”にした。

だからこの物語の痛みは、罰ではなく理解なんだ。

読むほどに、彼女の涙がただの反省ではなく、祈りのように見えてくる。

悪女という仮面の裏にあった「人間の痛み」

俺がこの作品で一番惹かれたのは、パメラの「矛盾」だ。

彼女は冷酷で、計算高く、他人を操る。

でも同時に、誰よりも傷つきやすい。

彼女の“強さ”は、弱さを覆うための防具だった。

その防具が砕けたとき、初めて彼女の素顔が見えた。

社交界の頂点で微笑んでいたあの笑顔は、

実は「どうか嫌わないで」という無言のSOSだったのかもしれない。

彼女の崩壊を見て涙する読者が多いのは、

きっとそこに“自分の弱さ”を見てしまうからだと思う。

俺もそうだった。

勝ち続けたい、認められたい、見捨てられたくない。

その感情を持った瞬間、誰だって少しパメラになってしまうんだよ。

そして、『エリスの聖杯』という物語は、その“痛み”を赦してくれる。

悪意を持つことを否定しない。

むしろ、「そうやって人は生きてるんだ」と言ってくれる。

パメラの破滅は、彼女を裁くためではなく、

俺たちに「許し方」を教えるための儀式だったんだと思う。

彼女が倒れたことで、誰もが少しだけ優しくなれた。

それがこの物語の、最大の功績だ。

悪女が見せた、希望という余白

ラストでパメラは舞台を去った。

けれど、その存在は消えていない。

彼女の姿は、物語の“希望のかけら”として残っている。

彼女が失ったものの中に、まだ何かを見つけられる気がする。

勝つことをやめた女が、ようやく手に入れた“静かな自由”。

それはたぶん、俺たちが日々探しているものと同じだ。

強く見せるのをやめて、素直に生きる勇気。

その象徴が、パメラだったんだと思う。

だからこそ、彼女の物語は終わっていない。

読者が彼女を思い出すたびに、パメラはまた“生まれ変わる”。

彼女が最後に残した教えは、たったひとつ。

「見せる強さより、赦される弱さを選べ」。

その言葉が、今も俺の胸に刺さっている。

『エリスの聖杯』は、華やかで残酷な貴族社会を舞台にしながら、

その奥で“生きづらさ”と“赦し”を描いた物語だ。

そしてパメラ・フランシスは、そのテーマの中心に立つキャラクターだった。

悪女の末路は悲しい。

でもその悲しみの中に、確かな温度がある。

だから俺は、彼女を“悪女”じゃなくて“人間”として語りたい。

勝つことでしか愛を知らなかった彼女が、

最後に見つけたのは、きっと“負けても愛される生き方”だったんだと思う。

⑨ FAQ:パメラに関するよくある質問

Q1. パメラは最後に死んだの?

いいえ。

『エリスの聖杯』の公式描写では、パメラは死亡していません。

ブレンダの告発後、心身を病んで療養に入ったとされています。

つまり「社会的な死」は迎えたものの、肉体的には生きている。

この“生かされた結末”が、彼女の物語をより切なくしているんだ。

Q2. パメラはその後、再登場する可能性はある?

現時点(2025年10月)では、原作小説・漫画版ともに再登場は描かれていません。

ただし、ファン考察の中では「白金の髪の修道女」として登場したキャラがパメラでは?という説も存在します。

物語的にも「贖罪」「再生」というテーマが続いているため、再登場の余地は十分にあると見られています。

Q3. パメラとコンスタンスの関係は最後どうなった?

直接的な和解描写はありませんが、

コンスタンスは彼女を「敵」としてではなく「哀れな人」として受け入れた様子が描かれています。

“許し”という言葉が出てこない代わりに、沈黙と余韻で語る構成。

この演出が、作品全体を“大人の悲劇”として成立させています。

Q4. パメラにモデルやモチーフはある?

作者・紫藤むらさきは明確なモデルを公言していませんが、

インタビューで「上昇志向の強い令嬢たち」「SNS的な自己演出」がキャラ造形のヒントになったと述べています。

つまり、パメラは“現代社会の鏡像”として設計されたキャラなんです。

Q5. パメラを象徴する名言は?

「勝ち続けなきゃ意味がないの。負けた女は、ただの噂になるだけ。」

このセリフは、彼女の生き方をすべて表している。

勝利への執着、見られる恐怖、そして“噂”に支配された世界。

彼女の矛盾が、たった一文に詰まっているんだ。

⑩ 情報ソース・参考記事一覧

この記事は以下の公式情報および一次資料をもとに作成しています。

作品内容・登場人物・設定・結末描写に関しては信頼性の高い出典を参照しています。

-

📘 マンガペディア『エリスの聖杯』作品紹介・登場人物情報

-

📗 Comitoonレビュー『エリスの聖杯』最終回・キャラクター分析

-

📕 Manga UP! 公式連載ページ『エリスの聖杯』第3〜5話 パメラ登場編

-

📙 原作小説『エリスの聖杯』小説家になろう版(梅村真也)

🧩 参考分析記事・読者考察:

🔍 記事監修:南条 蓮(アニメ・ゲーム系ライター)

🗓 公開日:2025年10月27日

🧠 編集方針:“情報の速さ × 語りの熱”を両立する布教型レビュー

コメント