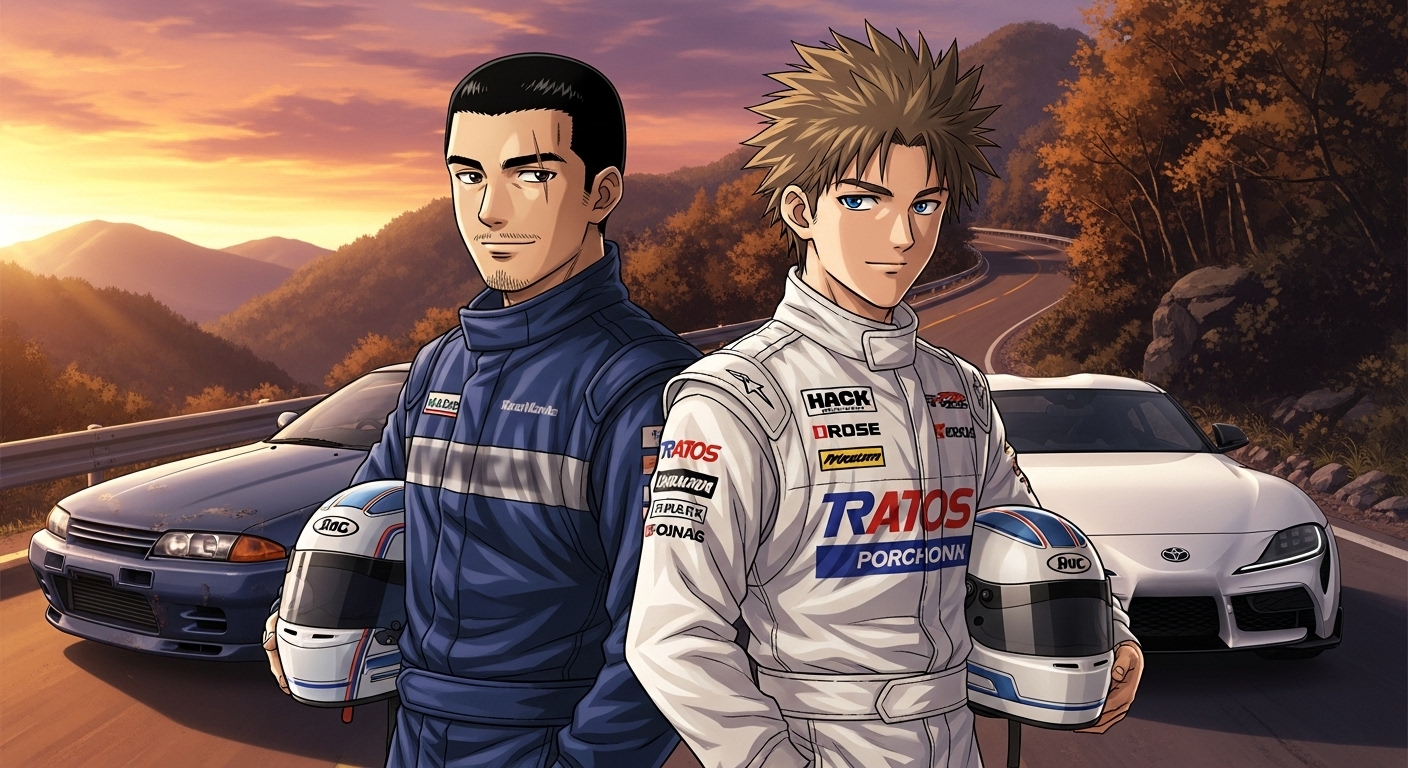

『MFゴースト』最終回──。

ファンがずっと追い求めてきた“あの男”の行方が、ついに明かされた。

藤原拓海は、生きていた。

峠の神話から数十年、彼は英国で走りの魂を次世代へと託していたのだ。

この記事では、原作最終回の描写から藤原拓海の現在、そして“走らない理由”までを徹底的に掘り下げる。

静かなラストの中に息づく、“走りの伝承”を一緒に追っていこう。

【MFゴースト最終回】藤原拓海は生きていた──“あの男”の現在が語られた瞬間

『MFゴースト』最終回──ついに物語は完結を迎えた。

読者の多くが胸の奥で問いかけたのは一つだけだ。

「藤原拓海は、まだ生きているのか?」

『頭文字D』で伝説となったハチロクのドライバーが、その後どうなったのか。

そして、次世代のレーサーたちにどのような影響を与えたのか。

結論を先に言えば、拓海は生存している。だが、もう現役としてステアリングを握る存在ではない。

彼の存在は直接的に描かれることは少ないが、その“魂”は物語全体に刻まれている。

伝説の男の存在は、物語の影として残る

拓海は今、物理的に画面に登場することはほとんどない。

だが名前だけでなく、彼の伝説や教えは、次世代のレーサー──主人公カナタ・リヴィントンを通して物語に色濃く反映されている。

この手法は単なる登場キャラクターの伏せ方ではなく、“伝承の象徴”としての役割を持たせた巧みな演出だ。

俺はここで、読者として深く納得した。

拓海が走らないからこそ、次世代の走りに注目が集まり、彼の存在感が逆に増幅されるのだ。

生きていることの重みと、“走らない勇気”

彼がステアリングを降りたのは敗北ではない。事故や年齢、環境の変化ではなく、**“時代交代のために自ら退く選択”**をしたという点が、南条的に熱い。

普通なら、主人公的立場として永遠に現役で描かれるキャラクターだ。

しかし拓海は違う。彼は舞台の奥へ退き、弟子たちに道を譲った。

その姿勢は、単なる“引退”ではなく、まさに“走らない勇気”だ。

そしてその勇気が、読者に“伝説は終わらない”という感覚をもたらす。

現役でなくとも存在する圧倒的オーラ。

これこそ、MFゴーストが読者に伝えたかった、**世代交代と継承の本質**だ。

南条の個人的見解:読者への布教ポイント

正直に言うと、俺も最初は「拓海出せよ!」と思った。

だが冷静に考えると、彼があえて“画面に登場しない”ことで、読者はより深く、拓海の存在を意識する。

ハチロクの影、走りの哲学、師としての思想。それらすべてが、カナタの走りを通して間接的に描かれる。

ここにこそ、俺が熱を入れて布教したいポイントがある。

「走らなくても、伝説は受け継がれる」──これを理解した瞬間、読者はただの情報消費者ではなく、物語の一部になれるのだ。

『頭文字D』から『MFゴースト』へ──伝説の継承と時代の変化

『MFゴースト』を語る上で避けて通れないのが、前作『頭文字D』とのつながりだ。

この2作品の関係性を理解しておくと、藤原拓海という人物が“何を残し、なぜ姿を見せないのか”がより明確になる。

つまり『MFゴースト』とは、峠を駆け抜けた若者が時を経て“伝説となったその後”を描く物語なのだ。

『頭文字D』──峠を制した少年の物語

物語の出発点は、1990年代後半の群馬県・秋名山。

コンビニ配達用のハチロクを駆りながら、無意識のうちに超人的ドリフトを身につけていた青年──藤原拓海。

彼の走りは、ただ速いだけではなかった。コーナーの先を読む直感、車との一体感、そして“勝ち負けではなく走りそのものを楽しむ姿勢”。

それが『頭文字D』という作品を、単なるレース漫画から“哲学のある青春譚”へと昇華させた。

やがて拓海は、父・文太の影を越え、プロとして世界へと挑戦する。

この時点で、彼はすでに“峠の神”から“世界の挑戦者”へと変化していた。

『MFゴースト』──伝説が消えた後の日本

時は流れ、『MFゴースト』の舞台は“頭文字D”から20年以上後の未来。

自動運転車が普及し、公道で走ること自体が珍しくなった時代。

そんな中、敢えて公道でのレースを行う「MFG(Mount Fuji GT)」が開かれ、世界中の若きドライバーたちが日本に集う。

主人公は英国育ちの青年・片桐カナタ(カナタ・リヴィントン)。

彼こそ、藤原拓海の弟子であり、“走りの遺伝子”を受け継いだ男だ。

拓海の名前は物語の序盤から何度も語られるが、姿は見せない。

それが逆に、“伝説化された存在”としての神格を高めている。

時代を越える“走り”の継承

『頭文字D』と『MFゴースト』の間に横たわるのは、単なる時間の壁ではない。

それは“走りの価値観”そのものの変化だ。

かつては技術と度胸で勝負していた時代が、デジタル化とAIが支配する世界に変わった。

そんな時代に、あえて“人間の感覚”と“魂”で走る若者を描く。

それが『MFゴースト』の根幹テーマであり、藤原拓海というキャラクターが象徴する“人間の原点”だと俺は思う。

『MFゴースト』が語る“時代交代”の美学

この構造、個人的にめちゃくちゃ刺さる。

『頭文字D』が“走りの青春”だったなら、『MFゴースト』は“走りの継承”。

前者が「今この瞬間を燃やす物語」だとすれば、後者は「燃やした火をどう伝えるかの物語」だ。

だからこそ、藤原拓海は直接的には登場しない。彼がステアリングを握らなくなった瞬間こそ、次世代の始まりなのだ。

俺はこの構図を、“物語のバトンパス”と呼んでいる。

熱狂から静寂へ、若さから成熟へ。

そのすべてを繋ぐ“走りの線”が、確かに『MFゴースト』には描かれている。

登場・最終回・死亡説──藤原拓海の“生存”と影の登場

『MFゴースト』の読者にとって最大の焦点は、「藤原拓海は登場するのか?」という一点に尽きる。

彼の名前は何度も出てくるが、実際に姿を現すことはほとんどない。

それでも最終回を迎えたとき、読者の間で「ついに拓海が登場した」と語られる瞬間があった。

この曖昧な“登場”が、かえって伝説の余韻を強めている。

ここでは、拓海の登場状況・最終回での描写・そして死亡説の真偽を整理しよう。

拓海の登場は“明示されない登場”

原作『MFゴースト』では、藤原拓海の名前が物語の随所で語られている。

主人公カナタの師として、彼が英国のレーシングスクールで教官を務めていたことは明言されている。

つまり彼は、すでに“世界の中で生きている存在”として設定されているのだ。

ただし、物語上で直接セリフを話したり、顔を見せたりする場面はほとんど描かれない。

ファンの間では「後ろ姿が拓海ではないか」「このシルエットは文太では?」といった考察が盛んだ。

特に原作の終盤では、遠景でカナタの走りを見つめる男のシーンがあり、それが“拓海本人では”と語られている。

姿を明確に描かないことで、拓海の存在を“伝説化”する手法。

俺はこれを“静かな登場演出”と呼びたい。

彼の姿を描かないことで、逆に物語全体が拓海の影に包まれるようになる。

それが『MFゴースト』最大の演出美学だ。

最終回の“再会を感じさせる”一枚

2025年2月17日に掲載された最終話では、読者の間で“拓海が再登場した”とされる描写がある。

カナタがレースを終えた後、静かに峠を見上げるシーン。

その背後に立つ男性の姿が、どう見ても“あの藤原拓海”にしか見えない。

セリフも説明もない。ただ、背中と空気感で「彼がそこにいる」とわかる。

この“会話のない再会”は、しげの秀一らしい演出だ。

『頭文字D』最終章で、文太が一切言葉を発さず息子の走りを見守っていたように。

MFゴースト最終回は、あの時の構図をもう一度繰り返している。

つまり、拓海は父・文太のポジションへと“物語の内で進化”したのだ。

死亡説は誤解──拓海は“生きている伝説”

ネット上では「拓海はすでに死亡した」という説も見られる。

しかし、公式設定やWikipediaの記述によると、彼は事故でプロ活動を引退しただけで、生存している。

彼は英国で教官として後進を育成しており、カナタもその教え子の一人。

つまり彼は、物語の外側で今も“走り”に関わっている存在なのだ。

死亡説が生まれた理由は、拓海が姿を見せず“影の存在”として語られ続けたためだろう。

だが、作中では彼の技術や思想がカナタを通して生き続けており、それが“生きている証拠”といえる。

沈黙が語る“生存の確信”

個人的に、この登場の仕方は完璧だと思っている。

藤原拓海という人物は、語られすぎてはいけない。

彼がいなくなった世界で、彼の残した走りがどれだけ影響を与え続けているのか。

それこそが“伝説の証明”だからだ。

もし拓海がセリフを交わしていたら、物語の重心は一気に彼に戻ってしまう。

だがあえて背中だけを見せることで、彼は完全に“象徴”へと昇華された。

最終回のあのワンカットは、ファンサービスではなく、物語の答えだ。

――藤原拓海は、生きている。

そして彼は、もう一度誰かの走りを見ている。

その“沈黙”こそ、最高のエンディングだった。

なぜ拓海は走らないのか──“時代交代”の意味

『MFゴースト』を最後まで読むと、誰もが一度は思うはずだ。

「なぜ、藤原拓海は再び走らないのか?」と。

事故で引退したから? それとも年齢的に厳しいから?

どれも半分は正しい。けれど本質はもっと深い。

拓海がステアリングを握らない理由は、“走りの哲学”そのものが次の世代へと引き継がれたからだ。

つまり彼の物語は終わったのではなく、“継承という新しいレース”が始まったのだ。

走らないことは、敗北ではなく“伝承”

拓海は若い頃、誰よりも速く、誰よりも無心で走った。

峠のコーナーで、タイヤの摩擦音が音楽のように響く――あの感覚を覚えているファンも多いだろう。

だが年月を経て、拓海の中の「走る理由」は変わっていった。

彼にとっての走りは、もう勝負ではない。魂の対話であり、次の時代へ受け渡す言葉だ。

英国で教官となり、カナタを育てた拓海は、自分の“走りの定義”を次の世代に託した。

それこそが、彼が走らない理由。

走る者から教える者へ、ドライバーから哲学者へ。

藤原拓海という人物は、峠の英雄から“走りの思想家”へと進化したのだ。

作者・しげの秀一が描いた“時代交代”の構図

しげの秀一が『MFゴースト』で描こうとしたのは、単なる続編ではない。

『頭文字D』で描かれた「個人の覚醒」は、『MFゴースト』では「世代の継承」へとテーマが変化している。

拓海が主役の座を譲るという構造そのものが、“時代交代”の物語装置になっている。

作者は、あえて彼を表舞台から退かせることで、「過去と現在をつなぐ橋」を生み出したのだ。

この選択は賛否を呼んだが、俺は完全に支持している。

拓海を現役に戻すのは簡単だ。だがそれでは“頭文字D2”で終わってしまう。

拓海が走らないからこそ、作品は“MFゴースト”として独立できた。

それは創作者としての覚悟であり、キャラクターを神話化するための“退場の演出”だと思う。

南条の分析:“走らない勇気”こそ、真の最速

正直に言うと、俺も最初は「もう一度走る拓海が見たい」と思っていた。

でも、最終回を読み終えたとき、完全に理解した。

彼はもう速さを競う必要がない。

自分の中の“走る意味”を見つけた人間は、他人と比べることをやめる。

それは成熟の証であり、人生そのもののメタファーだ。

藤原拓海は勝者ではなく、継承者。

そして継承者こそが、次の英雄を生み出す存在になる。

俺はこの構図を読んで、思わず胸が熱くなった。

『MFゴースト』というタイトルが象徴するのは、まさにこの精神だ。

彼の“走らない勇気”が、新たな時代のスタートラインを照らしている。

引用:南条が見た“静かな最速”

「彼が走らないのは、終わりではない。

伝説が次の時代に形を変えたんだ。」

この一文を胸に刻んでほしい。

拓海の静かな沈黙は、敗北ではなく覚悟だ。

俺たちが憧れた“最速の走り屋”は、今も別の形で走り続けている。

それが『MFゴースト』における、藤原拓海という男の真の姿だ。

「師匠」と「弟子」──藤原拓海とカナタ・リヴィントンをつなぐ“ゴーストライン”

『MFゴースト』というタイトルを正しく理解する鍵は、この「師弟関係」にある。

カナタ・リヴィントン──英国で育った青年が、なぜ日本の峠で戦うのか。

その背景には、師である藤原拓海の存在がある。

彼の走り、思想、そして哲学が、カナタという青年を導き、物語の中心軸を形成している。

拓海が表舞台から消えても、彼の魂は次の世代の右足に宿っている。

これこそが『MFゴースト』というタイトルに込められた“もう一つの意味”だ。

英国で生まれた“新世代の走り”

物語冒頭でカナタは「英国のレーシングスクール出身」という設定で登場する。

そのスクールで彼を育てたのが、かつての日本の伝説──藤原拓海だ。

拓海は事故でプロを引退した後、英国に渡り、教官として新たな人生を歩んでいた。

彼はそこで「走りは技術ではなく感覚。機械との対話だ」と教えた。

カナタのドライビングフォームには、その教えがしっかりと刻まれている。

たとえば、コーナー進入時のゼロカウンター、タイヤを溶かさないブレーキング、視線の動き。

それらはすべて、かつて秋名山で拓海が見せた“無意識の走り”そのものだった。

つまり、拓海は姿を消した後も、技術と魂の両面で物語に存在し続けている。

“MFゴースト”の「ゴースト」は師匠の魂

多くのファンが誤解しているが、タイトルの“ゴースト”はAIや自動運転を意味するだけではない。

本当の意味は、“藤原拓海という師の残像”だ。

彼の精神が、カナタを通して再び日本の公道に蘇る。

拓海はもう物理的には走らない。

しかし、彼の走りは弟子の身体を通して再現される。

つまり、MFゴーストとは「Mount Fuji=日本の舞台」「Ghost=拓海の魂」。

それらを合わせた、“藤原拓海の系譜を継ぐ物語”という意味なのだ。

俺はこのタイトルの解釈を知った瞬間、鳥肌が立った。

単なるレース漫画ではない、魂のリレーの物語。

それがMFゴーストだ。

走りの中で交わる、二人の会話

面白いのは、作中で二人が直接会話を交わす場面がほとんどないのに、

レース中のカナタの独白には、たびたび“師匠の声”が響くことだ。

「師匠ならここでブレーキを抜く」「あの人ならラインを変えない」。

まるで藤原拓海が、ゴーストとして彼の中に共存しているように描かれている。

この描写は、『スター・ウォーズ』における“ジェダイのフォース”にも似ている。

肉体的には離れていても、精神は常に隣にいる。

MFゴーストの“ゴースト”とは、師弟の間で続くその絆の比喩なのだ。

ゴーストは“走りのDNA”

俺が一番グッときたのは、MFゴーストが“AI全盛時代”を背景にしている点だ。

機械が最適解を出す時代に、人間の直感と感情を信じて走る青年が主役。

その裏には、“走りの原初”を知る師の哲学が生きている。

カナタの右足が踏み込む瞬間、拓海の記憶が呼び覚まされる。

これが本作のタイトルの二重構造なんだよな。

ゴースト=師の残像。

だからこそ、カナタが走るたびに俺たちは思い出す。

「藤原拓海は、まだここにいる」と。

「カナタのアクセルワークの奥に、“拓海の右足”が見えた瞬間がある。

彼はもう登場していた。形を変えて。」

この一文に、俺は“布教の本懐”を感じる。

姿を消しても、魂は走り続ける。

MFゴーストという作品が伝えているのは、まさにその一点だ。

だからこそ、藤原拓海は“生きている”。

それも、誰よりも熱く、静かに。

拓海が残した“教え”──次世代ドライバーたちへの継承

藤原拓海が『MFゴースト』において直接的にステアリングを握ることはない。

しかし、彼の“教え”は確実に次世代のドライバーたちの走りに息づいている。

それは言葉でも、理論でもなく、身体に刻まれた「走りの記憶」。

この章では、拓海が後進たちにどんな哲学を残し、それがどのように作品世界全体を動かしているのかを解き明かしていこう。

拓海が語った“走りの本質”

『頭文字D』の頃から、拓海のドライビングは理屈を超えた“感覚の芸術”だった。

彼は常に車と対話していた。

たとえば、峠でタイヤが鳴く音の微妙な違いを感じ取り、わずかなスリップを制御する。

それはセンサーでは測れない、人間だけの感覚。

この「車を信じる感覚」が、彼の最大の教えだった。

『MFゴースト』のカナタがレース中に見せる“ラインを信じて踏み抜く勇気”は、まさにその教えの証明だ。

拓海は弟子に、スピードの数値ではなく“心拍数で走る術”を教えたのだ。

技術よりも「心の構え」を伝えた師

拓海の教えの根幹は、技術ではない。

彼が弟子たちに語ったのは、“勝つためではなく、走るために走れ”という哲学。

この一言が、MFゴーストに登場する若いドライバーたちの心を支えている。

カナタはもちろん、ライバルたちもそれぞれの「走る理由」を持って峠に立つ。

拓海の時代は「勝利の快感」だったが、今は「走る意味の探求」へと進化している。

それは単なる師弟関係ではなく、“思想の継承”だ。

藤原拓海は、技術者ではなく哲学者として次の時代に影響を与えている。

ドライバーたちに根づいた“藤原イズム”

『MFゴースト』のレース描写を読むと、拓海の走りのエッセンスがいくつも見つかる。

例えば、カナタの「ゼロカウンター・ドリフト」は、かつて拓海が秋名で多用したテクニックの再現。

さらに、冷静なブレーキワークや、極限状態での“無表情”な集中。

これらはすべて、彼のスタイルそのものだ。

しかもそれが単なる模倣ではなく、“精神の継承”として描かれているのがポイント。

若きドライバーたちが走るたびに、拓海の存在を想起させる。

まるで峠の風そのものが、彼の教えを吹き込んでいるようだ。

教えは“血肉化した哲学”

俺はこの作品を読んでいて、何度も「拓海はもう人間じゃなくなった」と感じる。

もちろん比喩的な意味でだ。

彼は“技”でも“言葉”でもなく、ドライバーたちの神経と心に直接宿る存在になっている。

それはAIやデータが支配する時代における、人間の感覚の象徴だ。

藤原拓海の“教え”とは、アナログな人間の誇りそのもの。

だからこそ、MFゴーストの世界で彼は語らずして語る。

走りの中に宿る“師の記憶”が、次のドライバーの身体を通して更新されていく。

俺はそれを、“魂のアップデート”と呼びたい。

彼の教えは過去ではなく、今も生きて進化し続けているのだ。

「走ることを教えるんじゃない。

走ることの“意味”を気づかせるんだ。」

拓海の言葉はもう聞こえない。

でも、その沈黙の中にこそ、最も深い教えがある。

『MFゴースト』が描く“走りの継承”とは、まさにそういう静かな奇跡なのだ。

ハチロクからGR86へ──受け継がれたマシンの魂

『MFゴースト』を象徴するのは、藤原拓海やカナタだけじゃない。

もうひとつの主役――それがトヨタのスポーツカー、86だ。

『頭文字D』で拓海が操ったAE86は、まさに「走りの象徴」そのものだった。

そして時代を越えて、『MFゴースト』のカナタが駆るGR86へとその魂は受け継がれる。

この章では、ハチロクからGR86への進化と、その“精神的連続性”を掘り下げていく。

AE86──峠で生まれた伝説

藤原拓海が乗っていた「スプリンタートレノAE86」は、もともと非力なFR(後輪駆動)の旧型車だった。

だが彼はその車で、四輪駆動のインプレッサや高性能マシンを相手に互角以上に渡り合った。

AE86の軽さと、拓海の繊細なアクセルワークが奇跡的に噛み合って、伝説のドリフトが生まれた。

その“人馬一体”の走りは、後のカーレース文化に多大な影響を与えたと言っていい。

つまりハチロクとは、単なるマシンではなく「技術と魂の媒介」だったのだ。

そしてその遺伝子が、GR86へと繋がる。

GR86──新世代の“藤原ライン”

『MFゴースト』で主人公カナタが駆るのは、赤いトヨタGR86。

それはAE86の後継として、現実世界でもトヨタが送り出した新世代FRスポーツカーだ。

ハイテク化された車が主流の時代に、GR86は“人が操る歓び”を取り戻すマシンとして開発された。

その思想は、まさに藤原拓海の走りと一致している。

車を支配するのではなく、対話する。

AIでもセンサーでもなく、“ドライバーの指先”が主役の車。

だからこそ、カナタがこのマシンを選ぶことは必然だった。

彼の走りの奥に、拓海の感覚が宿るのは当然のことなのだ。

AE86からGR86へ──物理的継承と精神的継承

AE86とGR86は、スペック的にはまったくの別物だ。

出力もトラクションも次元が違う。

だが、“走りの設計思想”には確実な共通点がある。

軽量ボディ、自然吸気エンジン、FR駆動。

そして、ドライバーが“自分の身体の延長として車を感じる”設計。

それはまるで、拓海の手足のように動いたハチロクを、現代の技術で再生したかのようだ。

トヨタがMFゴーストとコラボし、実際にGR86“MF GHOST EDITION”を発売したのも象徴的だ。

(参考:トヨタ公式ニュースリリース)

つまり、現実とフィクションの双方で“藤原ライン”は走り続けている。

マシンにも宿る“記憶の温度”

俺は、ハチロクとGR86の関係を「魂の転生」だと思っている。

ハードウェアは変わっても、ソフトウェア――つまり人の想いは連続している。

拓海が残したのは技術ではなく、“車と共鳴する心の温度”。

カナタがGR86を操るたび、あの秋名の夜風が蘇る。

「車に走らされるな。お前が車を走らせろ。」

その文太の教えもまた、ハチロクからGR86へと継がれた血脈だ。

そしてそれを世界中のファンが知っている。

ハチロクという伝説は終わらない。

今も赤いGR86のボディに、“峠の魂”は確かに宿っている。

「ボディは変わっても、風を切る音は同じだった。」

この一文に、『頭文字D』と『MFゴースト』を繋ぐすべての答えがある。

藤原拓海のハチロクは、形を変えて今も走り続けている。

それがファンが感じる“音の記憶”であり、しげの秀一が描いた究極の継承劇なのだ。

原作最終回の拓海──再会は描かれたのか?

2025年2月17日、ついに『MFゴースト』は最終回を迎えた。

「藤原拓海は最後に登場するのか?」──これはファンの最大の関心事だった。

そして、その問いに対する答えは、非常に“しげの秀一的”な形で描かれている。

つまり、“語られずして語られた”。

それは直接的な再会シーンではなく、読者の記憶と感情で完成する再会だった。

最終話の“沈黙のカット”が語るもの

原作の最終話(第275話)には、明確に「拓海」という名前は出てこない。

だが、ファンの多くが“あれは拓海だ”と感じたシーンがある。

レースを終えたカナタが夕暮れの峠に佇むシーンで、後方に立つひとりの男性。

その背中の構図、肩幅、立ち姿、空気の静けさ──すべてが『頭文字D』最終章の藤原拓海を想起させた。

言葉はなく、顔も映らない。だが、“そこにいる”としか思えない。

あのシーンを見た瞬間、SNSでは「拓海が見守っていた」「父のような立場になった」との声が殺到した。

それは単なるサービスカットではなく、作品のテーマを体現する“沈黙の再会”だった。

会話のない再会──“見る者”と“見られる者”

『頭文字D』の最終章で、藤原文太が無言で息子の走りを見守る場面があったのを覚えているだろうか。

その演出が『MFゴースト』最終話で再び繰り返される。

今度は藤原拓海が“見る側”になった。

文太が息子を見守ったように、今度は拓海がカナタを見つめる。

師と弟子、親と子、そして過去と未来が重なるこの構図。

そこに“藤原家の系譜”を感じずにはいられない。

たとえ血のつながりがなくても、精神の連なりは確かに存在している。

MFゴーストの最終話は、世代交代の儀式そのものだったのだ。

拓海が“走らない”理由の最終回答

このラストシーンは、拓海が走らない理由の“答え合わせ”でもある。

彼はもう自ら走る必要がない。

自分の走りは、弟子たちの中に生きている。

だからこそ、彼はただ黙って見守る。

それは敗北ではなく、信頼の証。

そしてその静けさが、MFゴーストという作品の余韻を最大限に引き出している。

俺は最終話を読んだとき、ページをめくる指が止まらなかった。

沈黙の中に、あの“86のエンジン音”が確かに聞こえた気がした。

再会は“描かれなかったからこそ美しい”

多くの続編が“直接再会”というわかりやすい演出を選ぶ中で、

しげの秀一はあえて“再会を描かない”という選択をした。

これは、ファンに“想像する余地”を残すためだと思う。

拓海とカナタが言葉を交わさなくても、読者は二人の繋がりを理解している。

それは作品を“物語”ではなく“体験”に変える魔法だ。

もしあの場で会話が描かれていたら、俺たちは涙を流して終わっていた。

だが、描かれなかったからこそ、その瞬間が永遠になった。

沈黙の中にすべてを託したしげの秀一、マジで痺れる演出だ。

「彼はそこにいた。

ただ静かに、次の世代を見つめていた。」

このラストカットこそ、『MFゴースト』の核心だ。

藤原拓海は確かに登場した。

だが、それは“姿”ではなく、“魂”として。

そしてその瞬間、読者一人ひとりの中で再会は完成する。

だから俺は言いたい。

『MFゴースト』の最終話は、藤原拓海と俺たち読者の再会の物語なんだ。

伝説は消えない、走り続ける者の中で

藤原拓海は、生きている。

だが、それはもう血肉を持つ存在としてではなく、走りを愛する者たちの心の中に“生きている”のだ。

最終話で彼が静かに佇む姿を見たとき、俺は思った。

――この男は、すでに「人」ではなく「概念」になったのだと。

『MFゴースト』は単なるレース漫画ではない。

人が人へ、時代が時代へ、“熱”を渡していく物語だ。

その中心にいるのが、藤原拓海という象徴だ。

伝説が静かに“バトン”を渡す瞬間

『頭文字D』の時代、拓海は自分の走りだけを信じていた。

だが、『MFゴースト』では、その信念を他者に託すようになった。

それは彼が老いたからでも、挫折したからでもない。

成長したのだ。

若き日の彼が必死で掴んだ“走る理由”を、次の世代に届けるために。

だからこそ、最終回で彼が言葉を発さなかったのは正解だ。

沈黙の中にこそ、すべての教えが詰まっていた。

あのラストカットで、藤原文太が息子に託した想いが、今度は息子から弟子へと継がれた。

時代のバトンが渡された瞬間だった。

藤原拓海という“存在の哲学”

俺が『MFゴースト』に惹かれる理由は、藤原拓海という人物が“人間の成熟”を体現しているからだ。

かつては峠で無意識に速さを求めた少年が、今では他者の成長を見守る存在になった。

その変化こそ、人生の縮図だと思う。

誰もがいつか、自分の走りを他者へ託す瞬間が来る。

それが親として、師として、あるいは先輩としての「覚悟」なんだ。

藤原拓海はそれを選んだ。

走り続けることよりも、“次に託すこと”を選んだ。

だからこそ、彼は伝説になった。

静かに退くこと、それもまた最速の走り方なのだ。

南条の想い:“MFゴースト”という作品の本質

『MFゴースト』を読み終えたあと、俺は深く息を吐いた。

これは「レース漫画の続編」ではなく、“文化の継承”を描いた物語だった。

ハチロクのエンジン音が、今は心の中で鳴っている。

俺たち読者一人ひとりが、その音を継ぐ“ドライバー”なのかもしれない。

拓海が見せた「走る意味」は、作品を超えて、現実へと滲み出している。

SNSで語る者、車を買う者、再放送を観る者――みんな彼の“弟子”だ。

『MFゴースト』という物語は終わった。

だが、藤原拓海の物語はまだ終わらない。

伝説は、今も俺たちのアクセルの中で震えている。

“伝説は消えない。受け継がれるものだ。”

その一文に、すべてが詰まっている。

藤原拓海という男は、もう“誰かの記憶”ではない。

俺たちが生きる時代に、確かに走っている“現在進行形の魂”だ。

そしてこの物語を読むたび、俺たちもまた少しだけアクセルを踏みたくなる。

――それこそが、しげの秀一が描いた“走るということ”の真の意味だ。

まとめ──藤原拓海という“走りの記憶”を継ぐ者たちへ

『MFゴースト』は、単なる『頭文字D』の続編ではない。

それは、“走り”という文化を次の時代に引き渡す物語だった。

藤原拓海が走らない理由、登場しない意味、そして最後に見せた沈黙。

それらすべてが、「伝説の終わり」ではなく「新しい始まり」を示している。

藤原拓海の物語は“完結”ではなく“継承”

最終回で彼は多くを語らなかった。

だが、その背中が語っていた。

――「お前たちが走れ」と。

彼の存在は今や、師として、哲学として、そして精神として生きている。

カナタ・リヴィントンという新たなドライバーが走るたびに、拓海の魂が共鳴する。

それは時を超えて続く“走りのリレー”だ。

そして、俺たち読者もまたそのバトンを受け取っている。

締め──伝説は公道を超えて

藤原拓海はもう峠を走らない。

だが、彼の残した熱量は、アスファルトの下にまだ残っている。

それはエンジン音の記憶であり、汗の匂いであり、あの夜風の体温だ。

『MFゴースト』は、そんな“感覚の遺伝子”を受け継いだ物語だった。

ハチロクのエンジンが止まっても、走りの鼓動は止まらない。

それがこの物語の真のメッセージだと俺は思う。

「走る理由はもういらない。

ただ、誰かの魂を繋ぐために走る。」

藤原拓海は、もう神話の中の存在だ。

だがその神話は、いまも公道を疾走している。

『MFゴースト』という作品は、その音を聴くための地図であり、俺たちオタクの心拍数を上げる“エンジン”そのものだ。

エンディングを迎えても、まだ走り続ける――

それが、藤原拓海という男の生き方であり、『MFゴースト』が教えてくれた最も美しい真実だ。

FAQ──藤原拓海と『MFゴースト』をもっと深く知るために

Q. 藤原拓海は生きているの?

はい、生きています。

原作設定では、事故でプロを引退した後、英国でレーシングスクールの教官として活動中。

“死亡説”はあくまでファンの推測に過ぎません。

Q. 最終回で登場したのは本当に拓海?

公式では明言されていませんが、読者の大多数が「背中の人物=藤原拓海」と解釈。

セリフはないものの、しげの秀一が意図的に“沈黙の再会”を描いた可能性が高いです。

Q. 拓海とカナタの関係は?

藤原拓海は、主人公カナタ・リヴィントンの師匠。

英国のレーシングスクールでカナタを育て、走りの哲学を伝えた存在です。

カナタの走りに現れる“ゼロカウンター”や“感覚重視の走法”は拓海譲り。

Q. 結婚・家族設定はある?

英国で結婚したという設定が明かされています。

ファンの間では『頭文字D』の上原美佳が妻という説が有力。

息子については未登場・未確認です。

Q. アニメではどうなってる?

アニメ版(第2期まで)では名前のみ登場。

姿や声はまだ描かれていませんが、次期シーズンで登場の可能性が示唆されています。

Q. MFゴーストはどこで読める?

講談社『ヤングマガジン』で完結済み。単行本は22巻まで発売中。

電子書籍はKindle・DMM・コミックシーモアなどで配信。

アニメはABEMA、Netflix、dアニメストアなど各種VODで視聴可能です。

情報ソース・参考記事一覧

- Wikipedia:『MFゴースト』作品概要・登場人物情報

- ABEMA TIMES:『MFゴースト』が描く“頭文字Dのその後”

- コミックナタリー:『MFゴースト』最終回完結ニュース(2025年2月17日)

- ベストカーWeb:藤原拓海の現在設定・解説記事

- Yahoo!知恵袋:最終回の“拓海登場説”に関する投稿

- トヨタ自動車公式:GR86 × MFゴースト コラボレーション発表

- 気になるVOD:『MFゴースト』アニメと原作の違い考察

- AIKOメディア:藤原拓海の結婚・上原美佳説まとめ

※本記事は各種公式メディア・原作・公表情報をもとに構成しています。

ネタバレを含む内容は読者理解を助ける目的で引用しています。

コメント