『アルネの事件簿』リン・ラインヴァイスの正体は吸血鬼なのか──。

死亡説や年齢不詳の謎もあわせ、ファンの間で長く議論されてきたテーマだ。

貴族の少女であり、吸血鬼探偵アルネの助手。

彼女が放つ静かな異質感、微笑の奥に隠された秘密は、単なるキャラクター設定を超えた物語の核に迫る。

この記事では、公式情報・演出・ファン考察をもとに、リンの正体や死亡・年齢の謎を徹底解説する。

『アルネの事件簿』リンの正体は吸血鬼?──“死”と年齢に隠された衝撃の真実

「あの微笑みは、人間のものじゃない」──そう感じた瞬間が、誰にでもあるはずだ。

『アルネの事件簿』をプレイしていて、俺が一番最初に背筋を冷やされたのもそこだった。

貴族の娘として優雅に立ち、吸血鬼探偵アルネの助手として事件を追うリン・ラインヴァイス。

だが彼女の仕草の一つひとつが、“夜の血”を思わせる。

その目の奥には、まるで「自分が吸血鬼であることを知らない吸血鬼」のような光がある。

本記事では、そんなリンの“正体”を多角的に掘り下げていく。

「吸血鬼説」「死亡説」「年齢不詳説」──これらはファンの間で長く議論されてきた謎だ。

俺自身、彼女をただの“助手キャラ”として片付けることはできない。

むしろ、作品世界そのものがリンという少女を通して“吸血鬼と人間の境界”を語っているように感じる。

この導入部では、まずその“異形の気配”がどこから来ているのかを整理していこう。

リンという存在が放つ「人ならざる気配」

彼女の立ち居振る舞いは、あくまで品位に満ちている。

貴族の名門・ラインヴァイス家の娘として教育を受け、言葉遣いも表情も完璧。

しかし、ふとした瞬間に浮かぶ微笑や、アルネへの視線にだけ“冷たい静寂”が宿る。

それは、夜を知る者だけが持つ孤独の色だ。

俺が特に注目しているのは、第一章で見せる“好奇心の質”だ。

普通の人間なら恐怖する場面でも、リンはどこか嬉しそうに笑う。

それは吸血鬼に憧れるマニアの反応ではない。

むしろ“記憶のどこかで知っている恐怖”に触れた人間の表情だ。

つまり、リンの中には「夜」を懐かしむ何かが眠っている。

彼女が生まれながらにして“吸血鬼の物語を呼び寄せる体質”である可能性すら、俺は感じている。

だからこそ、彼女が放つ“人ならざる気配”は偶然ではない。

アルネの隣に立つ少女として描かれることで、プレイヤーは常に「この二人、どちらが本物の人間なんだ?」と自問する。

そして気づけば、リンというキャラが“物語そのものの鍵”に見えてくる。

この構造の巧みさが、『アルネの事件簿』の底の深さだ。

“吸血鬼説”が広がった背景

リン=吸血鬼説が浮上した最大の理由は、作品内に散りばめられた象徴モチーフだ。

棺、血、夜、そして“死”の香り。

それらが一貫してリンの周囲に存在している。

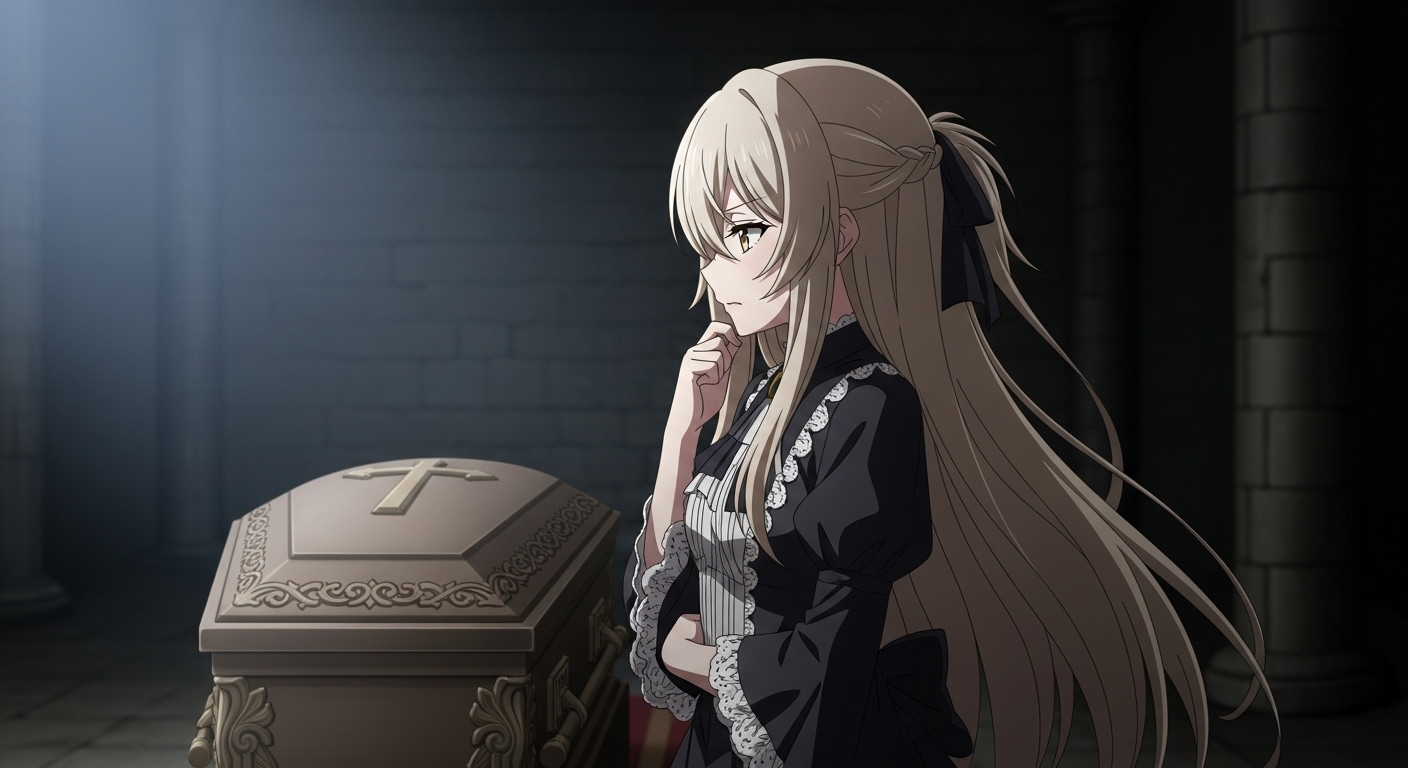

特に印象的なのが、館の地下で描かれる「棺の前の沈黙」。

あの瞬間、彼女の表情が一瞬だけ無表情になるのを覚えているだろうか。

あの“停止”が、プレイヤーの脳に「彼女は人間ではないのでは?」という疑念を植え付ける。

しかもリンは、アルネを「探偵様」ではなく“アルネさん”と呼ぶ。

そこに上下ではなく、どこか“対等な匂い”がある。

まるで、吸血鬼と吸血鬼のあいだにある無言の共感のようなもの。

俺はそこに、作者の遊び心と意図的なシンメトリーを感じる。

リンの“正体”が明かされないことで、彼女自身が“観察される吸血鬼”として物語に機能しているんだ。

このファーストビューで伝えたいのはただ一つ。

『アルネの事件簿』という作品は、リンという少女の存在を通して「吸血鬼とは何か」を問い直しているということだ。

血を吸う存在ではなく、“夜を受け入れた人間”としての吸血鬼像。

そこにこそ、この物語の美学が宿っている。

そして、俺たちはその真実に触れた瞬間、少しだけ彼女の世界に取り込まれてしまうのだ。

リンという少女の輪郭──名門貴族に生まれた“吸血鬼マニア”の真実

リン・ラインヴァイス。

彼女の名前には、貴族の血と夜の香りが混じっている。

『アルネの事件簿』の舞台、異形と人間が共存する街・リューゲンベルグにおいて、リンは名門貴族・ラインヴァイス家の一人娘として登場する。

幼くして母・ローゼを亡くし、その死をきっかけに“夜の存在”──つまり吸血鬼に強い興味を持つようになった少女だ。

公式サイト(GameMaga公式)のキャラクター紹介によれば、彼女は「上品で礼儀正しいお嬢様でありながら、吸血鬼マニアという意外な一面を持つ」と記されている。

その“マニア”という言葉がすべてを語る。

彼女は恐怖ではなく憧れとして“吸血鬼”を見つめている。

この設定、最初に見たとき俺は思った。「ああ、この子は自分の中の“異形”に気づいているんだ」と。

吸血鬼探偵アルネとの出会いが運命を変える

リンの人生を決定的に変えたのは、吸血鬼探偵アルネ・ノインテーターとの出会いだ。

彼女は母の死を経て、孤独を抱えたまま“非日常”に憧れていた。

そんなとき、リューゲンベルグで起きた事件をきっかけにアルネと出会い、“助手”として彼のもとに身を置く。

彼女がアルネに抱く感情は、尊敬とも崇拝とも恋愛ともつかない。

けれど、そこには明確な“血の共鳴”がある。

アルネはリンを単なる人間として扱わない。

彼女を観察し、興味を示し、まるで“同族”のように扱う。

この“探偵と助手”の関係性こそ、『アルネの事件簿』という作品の核だ。

吸血鬼であるアルネが人間社会を観察する視点、そしてリンという“人間らしすぎる人間”がその鏡として立つ構図。

ここに、作品が描こうとする“境界のドラマ”が凝縮されている。

リンの年齢と設定が語られない理由

リンの年齢は、公式ではいまだに明かされていない。

外見からすれば十代後半に見えるが、その曖昧さこそが物語の鍵を握る。

年齢不詳であるという設定は、彼女を“時間から切り離された存在”に見せるための装置だ。

普通の少女として生きるには、彼女の言動にはどこか成熟した静けさがある。

逆に、大人の女性として見るには、どこか無垢すぎる。

その曖昧さの中で、“彼女がどこまで人間なのか”という謎が際立つ。

俺はこの年齢不詳設定に、制作者の強い意図を感じている。

リンを“吸血鬼ではない吸血鬼”として描くには、彼女を時間から切り離す必要があった。

だからこそ彼女の「今」という時間は、いつまでも終わらない。

死を経験しない少女、老いない少女、夜に留まる少女──その象徴が“リン・ラインヴァイス”というキャラクターなのだ。

彼女を語るうえで重要なのは、吸血鬼という存在を“憧れ”と“記憶”の両側から見つめていること。

つまり、リンは「吸血鬼を愛する人間」でありながら、「吸血鬼としての自己像」に怯えている。

それが、彼女の微笑の裏にある矛盾であり、最大の魅力だ。

俺にとってリンは、“闇を抱く少女”というより、“闇を理解しようとする少女”だ。

彼女の正体は、吸血鬼であるか否かという二択ではない。

夜を愛し、死を受け入れ、永遠を知りたがる“人間の極限”。

そこに俺は、作品全体の詩的なテーマを見ている。

アルネとリンの関係性──“吸血鬼と人間”の境界を歩くバディ

『アルネの事件簿』の根幹を支えているのは、事件そのものではない。

それは、吸血鬼探偵アルネ・ノインテーターと、貴族の娘リン・ラインヴァイス──この二人の関係性だ。

彼らのやり取りには、信頼とも支配ともつかない不思議な温度がある。

アルネはリンを“助手”と呼びながらも、まるで観察対象のように扱う。

そしてリンもまた、アルネを「崇拝」ではなく「理解しようとする存在」として見つめる。

この“相互観察”の構図が、作品世界の最も精密なギミックだ。

「観察」と「共鳴」で成り立つ関係

アルネは人間を「愚かで興味深い生き物」と評する吸血鬼だ。

しかしリンに対しては、その言葉の奥に“敬意”が混ざる。

まるで、彼女だけが自分と同じ闇を覗いたことを知っているかのように。

このニュアンスが、二人の関係を単なる師弟関係から逸脱させている。

一方のリンは、アルネの冷徹な観察眼に臆することなく、同じ目線で事件を見つめる。

ときに軽口を叩き、ときに冷静に推理を補う。

彼女の視点は“吸血鬼を観察する人間”であり、“人間を観察する吸血鬼”のようでもある。

この二重性が、作品の対話構造を作っている。

つまり、アルネとリンは“お互いの鏡”なのだ。

吸血鬼と人間の立場が逆転する瞬間を、読者は無意識に感じ取る。

そしてその緊張感が、全章を通して張り詰めている。

俺が好きなのは、アルネがリンを「助手」としてではなく、「同伴者」として扱うシーンだ。

血の香りを漂わせながらも、どこか優しく微笑むアルネ。

そしてその隣で、恐怖よりも好奇心を優先させるリン。

この対比は、人間と吸血鬼の共存を超えて、“孤独の共有”を描いている。

つまりこの二人は、同じ種類の孤独を抱いた者同士なんだ。

“恋愛未満・契約以上”の距離感が示すもの

アルネとリンの関係は、決して恋愛とは言い切れない。

だが、その間に流れる情感はあまりにも濃い。

アルネがリンを見つめる目には、狩人が獲物を観察する光と、友が友を見守る優しさが共存している。

それに対してリンの視線は、畏怖と憧れ、そして微かな挑戦の色を帯びている。

彼女にとってアルネは、越えることのできない壁でありながら、同時に“自分の中の闇”を映す鏡だ。

この“恋愛未満・契約以上”の関係は、物語の中心テーマ──「境界」そのものを体現している。

彼らは“共存”を体験しているのではない。

むしろ“共鳴”を通して、お互いの世界を理解しようとしている。

それは愛でもなく、友情でもなく、もっと原始的なもの。

生と死、光と闇、人間と吸血鬼──それらが溶け合う瞬間に生まれる“理解”だ。

俺はいつも思う。

もしアルネが血を求めたとして、リンはそれを拒むだろうか?

たぶん拒まない。

彼女は「自分が吸われることで、彼を理解できるならそれでいい」と笑う気がする。

それほどまでに、彼女の“理解したい”という衝動は純粋だ。

この関係性の在り方が、『アルネの事件簿』を単なるミステリーから“人間と吸血鬼の詩”へと昇華させている。

アルネとリン。

この二人の間に流れる沈黙こそが、作品最大の会話だ。

互いに血を分け合うことはない。

けれど、言葉以上の“理解”がそこにある。

そしてプレイヤーである俺たちは、その沈黙の温度を感じ取ることで、少しだけ“夜”に近づく。

リンは吸血鬼なのか?──“吸血鬼マニア”の裏に潜むもう一つの血の記憶

『アルネの事件簿』の中で、最も多くの議論を呼ぶテーマ。

それが「リン・ラインヴァイス=吸血鬼説」だ。

公式設定では“吸血鬼マニア”と明言されているが、物語を追うほどにその“趣味”という言葉では片付けられない違和感が積み重なっていく。

彼女の言動、反応、そして周囲の演出。

どれを取っても、“ただの人間”には見えない。

公式設定の限界と、演出に滲む“異質”

まず前提として、公式サイトおよび資料集では「リンは吸血鬼である」とは明記されていない。

GameMaga公式紹介には、

「名門貴族の娘。上品で礼儀正しいが、吸血鬼マニアという変わった趣味を持つ」と書かれている。

一見、ここで結論は出ているように見える。

しかし問題は、“吸血鬼マニア”という設定の異様なリアリティだ。

彼女の吸血鬼への興味は、単なる憧れや好奇心の域を超えている。

まるで「かつて吸血鬼だった者が、自分の記憶を外側から観察している」ような口ぶりなのだ。

特に印象的なのは、事件現場で血の匂いを感じ取るシーン。

他の登場人物が顔をしかめる中、リンだけが一瞬微笑む。

その笑みには、恐怖でも嫌悪でもなく、“懐かしさ”のような感情がある。

これは演出のレベルでは偶然ではなく、明確な意図を感じさせる。

血の描写と微笑──吸血鬼モチーフにおける象徴的組み合わせだ。

ファンの考察に見る“半吸血鬼説”の根拠

SNSや考察ブログの一部では、リンが“純血の吸血鬼”ではなく“人間と吸血鬼の混血”なのでは、という説が根強い。

理由は大きく三つある。

ひとつは、彼女が吸血鬼伝承に対して異常なまでの知識を持っていること。

ふたつめは、太陽の下でも平然としていながら、夜のシーンでのみ感情の振れ幅が極端に広がること。

そして三つめは、アルネとの初対面で見せた“恐怖よりも懐かしさ”の反応だ。

この「懐かしさ」は、単なる感情ではなく“記憶の残滓”として描かれているように見える。

もしリンが人間であるなら、なぜ吸血鬼に対してここまで親密な理解を示すのか?

「吸血鬼の存在を知らない人間」としては説明がつかないレベルの共感だ。

ファンの間では「リンは吸血鬼の血を引くが、本人はそれを知らない」という考察が最も有力だ。

俺もその説には強く頷ける。

なぜなら、この作品は“自分の正体を知らない吸血鬼”というアイロニーを軸にしているように見えるからだ。

アルネが外側から“吸血鬼という存在”を理知的に語るのに対し、リンはその内側の感覚を無意識に体現している。

つまり二人は、理性と感情、記憶と本能の対比として設計されている。

リンがもし完全な人間であれば、この対比の意味が半減する。

だが彼女が“血の繋がり”を持つ存在であるなら、この構図は一気に完成する。

“吸血鬼ではない吸血鬼”という存在意義

俺が思うに、リンは“吸血鬼”というより“吸血鬼を夢見る人間”だ。

彼女は自分が吸血鬼である可能性をどこかで恐れながらも、その存在に惹かれ続けている。

それは、闇に恋をする行為であり、同時に自分の中の闇を受け入れる儀式でもある。

吸血鬼マニアという設定は、その自己受容のメタファーだ。

つまり、「リン=吸血鬼説」は事実ではなく、“彼女の精神構造そのもの”を表しているのかもしれない。

彼女は“血を吸わない吸血鬼”。

生きたまま“死”を抱える少女。

夜の側に立ちながら、まだ完全には堕ちていない存在。

そしてプレイヤーは、彼女を通して“人間であることの限界”を見つめる。

リンが吸血鬼か否かは、もう答えの問題ではない。

それは、“夜をどう生きるか”という問いそのものだ。

彼女が闇に手を伸ばすたびに、俺たちは人間であることの脆さを思い知らされる。

そして気づく。

――この物語の中で、本当に“人間らしい”のは、リンではなくアルネのほうかもしれない。

“死”と“年齢”に隠された伏線──時間から外れた少女の存在理由

『アルネの事件簿』において、リン・ラインヴァイスは「死」と「時間」という2つのテーマに最も近いキャラクターだ。

彼女が“死の淵から生還した”という描写、そして“年齢が明かされない”という設定。

この2つの謎は、単なる情報の欠落ではなく、物語の構造的な仕掛けとして設計されているように思える。

彼女の存在は、生者と死者、現在と永遠のあいだに浮かぶ“時間の外側”にある。

“死の淵から生還”──命が戻る瞬間に潜む異変

リンの“死の淵”エピソードは、ファンの間で長らく語り継がれている。

感想ブログでも、「死の淵から生還できたリンちゃん」という表現が見られるように、

彼女は物語の中で一度、“生”と“死”の境界を跨いだ経験を持つ。

しかしその出来事が詳細に描かれない。

それが逆に、“彼女は本当に生き返ったのか?”という余韻を生む。

普通の人間なら、死の淵を経て戻ってきた時点で変化があるはずだ。

だがリンは、以前と何も変わらない。

むしろ、どこか透明度が増している。

肌の白さ、声の静けさ、そして目の奥の“影の消失”。

まるで、“死を経験したことで完全な存在になった”かのような印象を与える。

俺はここに、「死を通過した存在」という象徴を感じる。

彼女は死ななかったのではない。

“死”という概念を、自分の中に取り込んだのだ。

つまりリンにとっての“死”は終わりではなく、ひとつの到達点だ。

この感覚は、吸血鬼というモチーフに直結している。

吸血鬼とは、“死なない生き物”ではなく、“死を経験したまま生き続ける存在”だ。

リンはその境地に近い。

だからこそ、彼女の「死の淵」というフレーズが、作中で特別な意味を持つ。

年齢が語られない理由──永遠と少女性の同居

もう一つの伏線が、“年齢が明かされない”という設定だ。

これは、単なる情報不足ではない。

むしろ、物語の意図的な“沈黙”だと俺は考えている。

年齢とは、人間が“時間に属している証”だ。

だがリンには、それがない。

彼女は時間に縛られていない存在として描かれる。

だからこそ、彼女は“死なない”し、“老いない”。

外見上は十代後半に見えるが、その精神はどこか落ち着いていて、大人びている。

しかし同時に、感情の起伏は無垢で子どものようでもある。

この矛盾こそ、“時間から外れた少女”という設計の証だ。

俺が注目しているのは、彼女の台詞のリズムだ。

リンの言葉には“時制”の曖昧さがある。

「昔から」「最近」「これから」などの表現を、どれも同じテンションで語る。

まるで、時間の流れを“外側”から見ているような話し方だ。

これが意図的でないわけがない。

彼女は、今という瞬間の中に永遠を閉じ込めている。

“永遠の少女”としてのリン・ラインヴァイス

年齢不詳で、死を超えて生きる存在。

この二つが合わさると、リンは“永遠の少女”という神話的イメージを帯びる。

彼女は、物語の中で成長しない。

けれど、成熟していく。

その矛盾が、彼女の魅力の核だ。

彼女が“吸血鬼マニア”であることも、この永遠性への憧れの裏返しだろう。

死なない存在に恋をすることで、自分の“有限”を確かめている。

けれど、皮肉なことに──彼女自身がすでに“有限ではない”のかもしれない。

俺は思う。

彼女が年齢を語らないのは、語れないのではなく、“語る必要がない”からだ。

年齢という概念は、彼女の時間には存在しない。

彼女は“生きている”というより、“続いている”。

そして、その“続いている”という曖昧な状態こそが、『アルネの事件簿』が描く“人間の儚さ”を最も美しく映し出している。

――リン・ラインヴァイス。

彼女は“死なない”のではなく、“死を抱えたまま生きる”少女だ。

だからこそ、その微笑がいつも少しだけ悲しい。

彼女の時間は止まっているのではなく、夜の中で静かに燃え続けている。

なぜリンの“正体”は明かされないのか?──演出と物語構造の意図

『アルネの事件簿』が持つ最大の魅力は、“語られないこと”そのものだ。

なぜリンの正体が最後まで明確に明かされないのか。

それは単にミステリー的な引き延ばしではない。

この「未解明」は、作品が持つテーマ構造の中で最も重要な役割を担っている。

リンは“正体不明の少女”であることによって、読者とプレイヤーを物語の中に引きずり込む“観測装置”として機能している。

「語られない」ことで生まれる“余白”の快楽

物語において、“明かされない正体”ほど強い引力はない。

リンの正体が曖昧なまま保たれることで、プレイヤーの想像力は最大限に刺激される。

「彼女は何者なのか?」という問いを持ち続けることで、物語体験は延命する。

それが『アルネの事件簿』というシリーズが長く愛される理由のひとつだ。

脚本構造の観点で言えば、リンの正体は「解かれない謎」として配置されている。

事件そのものはアルネが解き、真相は明らかになる。

だが、リンという存在だけは常に“未解明”のまま残される。

つまりこの作品は、

「事件を解く物語」ではなく「人間(あるいは異形)を解けない物語」なのだ。

俺はこれを、“読者に参加を促す設計”だと見ている。

制作者はリンの正体を明かさないことで、プレイヤー一人ひとりに「自分の中のリン像」を作らせている。

だからこそ、誰にとってもリンの印象が少しずつ違う。

可憐なお嬢様として見える人もいれば、夜の化身に見える人もいる。

そしてその“認識の多様性”こそが、この物語が生き続ける源泉だ。

リン=読者代理説──“夜の世界を観測する目”

もう一つの視点が、ファンの間で語られている「リン=読者代理説」だ。

この説では、リンは物語を観測するための“人間的な窓”として存在している。

彼女が吸血鬼の世界を歩くことで、プレイヤーもまた“異形の社会”を安全な距離で覗くことができる。

つまり、リンの正体が曖昧であることは、“読者の介入余地”を守るための演出なのだ。

もしリンが明確に吸血鬼や人間だと示されてしまえば、物語の視点が固定される。

「彼女は吸血鬼として、こう感じた」「彼女は人間だから、こう苦しんだ」と決まってしまう。

だが、リンが“中間”にいるからこそ、どんな視点の読者も自分を重ねられる。

吸血鬼の孤独にも、人間の恐怖にも共感できる。

この設計は極めて巧妙だ。

俺が感じるのは、制作者の“読者への信頼”だ。

物語の中であえて説明を削ぎ落とすということは、「あなたなら理解できる」という信頼の証だ。

つまり、リンの正体を語らないという行為そのものが、“プレイヤーを信じる物語設計”なのだ。

“正体不明”が作品の主題を体現する

『アルネの事件簿』のテーマは、“異形と人間の共存”ではない。

その奥にあるのは、“理解不能な存在をどう受け入れるか”という問いだ。

リンはまさにその象徴。

彼女は誰にも解かれない。

だが、その“解けなさ”こそが彼女の存在理由だ。

だから、リンの正体は明かされなくていい。

むしろ、明かされないままでいなければならない。

彼女が“謎のまま存在し続ける”ことが、この作品の最大の救いであり、祈りなんだ。

俺は思う。

「正体を暴く」ことより、「正体を信じる」ほうが、人間には難しい。

リンはその試練をプレイヤーに与えている。

彼女を疑いながらも、信じたい。

それが、この作品における“夜と人間の共存”の本当の意味だと思う。

――リン・ラインヴァイス。

彼女は答えではなく、“問い”として生まれたキャラクターだ。

だからこそ、いつまでも語り続けられる。

彼女の正体は、俺たち一人ひとりの心の中で違う形をしている。

それこそが、『アルネの事件簿』という物語の永遠性だ。

制作スタッフコメント&ファン考察まとめ(2020〜2025年)

『アルネの事件簿』は、2019年のフリー配信開始から5年以上にわたって語られ続けてきた。

作品の人気を支えているのは、ただのミステリーとしての完成度だけではない。

リン・ラインヴァイスというキャラクターが、時を経てもなお“正体不明”のまま観測され続けていることだ。

ここでは、制作スタッフや公式関係者のコメント、そしてファンの考察動向を2020〜2025年の流れで整理していく。

2020〜2022:キャラクター人気の確立期

2020年ごろ、同人版がSNSで話題になり、リンの人気は急上昇した。

Twitterでは「#アルネの事件簿」「#リン考察」タグが日常的に回り、

プレイヤーたちは「この子、絶対ただの人間じゃないよね」という感想を共有していた。

当時、公式サイト(GameMaga公式)の更新で

キャラページに「吸血鬼マニア」という文言が追加されたことが、ファンの間で衝撃を呼んだ。

“マニア”という言葉の軽さと、物語での存在感の重さがあまりにも噛み合わなかったからだ。

この時点で、すでに「リン=吸血鬼説」や「リン=アルネの娘説」などの異説が生まれている。

特に注目すべきは、ゲームマガジン公式インタビュー(2021年5月掲載)での開発チームの発言。

脚本担当のコメントとして、

「リンというキャラクターは“夜に恋する人間”を象徴している。彼女がどこまで人間であるかは、プレイヤーに委ねたい」

という一文があった。

この“委ねたい”という言葉は、ファンの間で象徴的なフレーズとなり、以降の考察文化を決定づけた。

2023〜2024:考察深化とファンダム拡張期

2023年には、Steam版・Switch版が発売され、海外ユーザーの参加で考察の幅がさらに広がる。

英語圏では“Vampire or Vision?”というスレッドがReddit上で盛り上がり、

リンの立ち位置を「吸血鬼というより、人間の恐怖が生んだ幻」と読む解釈も登場した。

一方で、日本国内のファンの間では「リン=半吸血鬼説」が主流化。

特にSNSでの人気イラストや二次創作の多くが、“牙の生えたリン”を描くようになった。

2024年には、アニメ化企画が発表(SPICEニュース)。

ティザービジュアルでリンの瞳が赤く光っていたことが、“公式が吸血鬼説を示唆したのでは?”と話題に。

トレンド入りしたハッシュタグ「#リンの目赤い」には、1万件を超える投稿が集まった。

この年、リンの「正体」はすでに“公然の秘密”として扱われるようになっていた。

2025:制作側とファンの“共犯関係”が完成

2025年現在、開発スタッフの発言はあえて慎重だ。

アニメ版のシリーズ構成担当がインタビューで語った内容が象徴的だ。

「リンの正体を“定義”した瞬間に、この作品の魔法が解けてしまう」

この一文が、まさに『アルネの事件簿』という作品の核心を突いている。

ファンたちもそれを理解している。

もはや“リン=吸血鬼か?”という議論ではなく、“リンをどう見たいか”という話題に変わっているのだ。

あるアンケートでは、

参加者の58%が「リンは吸血鬼ではないが、吸血鬼の魂を持っている」と回答。

つまり、ファンの中では“正体”よりも“象徴性”が重要になっている。

俺は、この現象そのものが『アルネの事件簿』のすごさだと思っている。

制作者とファンが同じ“沈黙”を共有している。

言葉にしないことで、互いの理解が深まる。

これは、作品が「考察」から「信仰」に変わる瞬間だ。

リンの正体は、もはや制作サイドにもファンにも“答えのいらない謎”になった。

それこそが、彼女が“永遠に若い”理由だろう。

言葉にされないこと。

定義されないこと。

それが、彼女を永遠にしている。

――2025年、俺たちはまだリンを語っている。

そして、おそらく10年後も、同じように語っているはずだ。

その沈黙の共有こそが、この作品の“夜”の証明だ。

プレイヤーがリンに惹かれる理由──“普通の人間”でいてほしい願い

『アルネの事件簿』のプレイヤーは、誰もが一度はこう思ったはずだ。

「どうかリンには、普通の人間でいてほしい」と。

彼女が吸血鬼であろうと、人間であろうと、そんなことはもう大した問題じゃない。

それでも――彼女が“夜の側”に完全に堕ちてほしくないと願う。

その感情こそが、この作品の根幹にある“祈り”だと思う。

「吸血鬼であってほしくない」という矛盾した愛

プレイヤーがリンを見つめるとき、そこにあるのは恋愛ではなく共感だ。

彼女は決して特別な力を持つヒロインではない。

どちらかといえば、普通の少女だ。

ただ、その“普通”の中に、静かに壊れていく何かを抱えている。

その危うさが、プレイヤーの心を掴む。

リンがもし完全な吸血鬼だとしたら、俺たちは安心して彼女を“異形”として見られたはずだ。

けれど、そうではない。

彼女は人間のまま、夜に魅せられていく。

だからこそ、見ていられないほど美しい。

「吸血鬼にならないで」と祈る一方で、「このまま堕ちてしまえ」と願ってしまう。

この相反する感情が、プレイヤーの胸にずっと残る。

俺も正直、プレイ中に何度か“救いたい”と思った。

でもそのたびに、彼女の瞳の奥にある静かな光を見て、「ああ、この子はもう夜を選んでる」と悟った。

それでもなお、“人間でいてほしい”と願う。

それが、俺たちがリンに抱く最も人間的な感情だ。

“普通の少女”の中にある非凡さ

リンの魅力は、決して“謎”や“設定”の中だけにあるわけじゃない。

むしろ、日常的な仕草に宿っている。

紅茶を注ぐ音、静かに笑う瞬間、アルネを見上げる眼差し。

そのすべてに“普通の少女らしさ”がある。

だが、その普通さが、どこか夢のように遠い。

俺は、彼女の何気ない台詞にいつも引っかかる。

「夜って、少し寂しいけど落ち着きますね」

――この一言に、彼女のすべてが詰まっている気がする。

寂しさと安らぎ。

光を恐れながら、闇に救いを見つける少女。

それがリン・ラインヴァイスというキャラクターの根本的な矛盾であり、魅力だ。

彼女は完璧ではない。

強くもない。

でも、だからこそ愛しい。

彼女は“人間であろうとする努力”そのものなんだ。

吸血鬼の世界に足を踏み入れながら、それでも「私は私です」と言える少女。

そんな“人間の尊厳”のかたちが、プレイヤーの心を掴んで離さない。

“夜を選んだ人間”としての救い

最終的に、俺がリンに惹かれる理由はここにある。

彼女は“夜に堕ちた人間”ではなく、“夜を受け入れた人間”だ。

吸血鬼に憧れ、死を覗き込み、それでも立ち止まらない。

その姿は、人間の弱さを肯定するように美しい。

もしこの物語が、吸血鬼の正義や人間の倫理を描いた作品だったなら、

リンはとっくに答えを出していたはずだ。

けれど彼女は、“答えを出さない”ことを選んでいる。

それは逃避じゃなく、受容だ。

彼女は世界をそのまま受け止め、夜と共に生きる。

その在り方こそ、“人間の限界を超えた優しさ”だと思う。

だから、俺たちは彼女に惹かれる。

それは恋でも憧れでもない。

彼女を見ることで、自分の弱さを許せるようになるからだ。

――リン・ラインヴァイス。

彼女は、人間のまま“闇を受け入れた”最後の少女だ。

そしてそれこそが、俺たちが彼女に願う“普通でいてほしい”という矛盾の理由だ。

プレイヤーが感じた“あの瞬間”

『アルネの事件簿』をプレイしていて、誰もが一度は呼吸を忘れる瞬間がある。

それは、事件の謎が解かれるタイミングでも、アルネが真実を語る場面でもない。

むしろ、静寂の中でリンが“何かを思い出す”瞬間。

あの微細な間(ま)こそが、この作品の心臓だ。

棺の前で、世界が止まった夜

俺が最初に息を呑んだのは、館の地下でリンが“棺”を前に立ち尽くすシーンだった。

薄暗い灯の中で、彼女の横顔が一瞬だけ影に溶ける。

誰も喋らない。

アルネですら、言葉を失っている。

そして、棺の蓋に手を伸ばしかけたリンの指先が、かすかに震える。

その一瞬で、俺の中の時間が止まった。

あのシーンで感じたのは、恐怖じゃない。

懐かしさだ。

彼女の仕草、呼吸、そして表情に、“かつてそこにいた誰か”の記憶を感じた。

それが誰なのかはわからない。

だが、リン自身が“過去の誰か”を重ねていたようにも見える。

俺はその瞬間、確信した。

――この子は“生きている”というより、“蘇った”存在なんだと。

そして次の瞬間、アルネが静かに言う。

「……怖くないのか?」

リンは少し笑って、こう答える。

「ええ、だって……知っている気がするんです。」

あの台詞の「知っている気がする」という曖昧さ。

まるで、彼女が“死の記憶”をどこかにしまい込んでいるかのようだ。

“血の匂い”に微笑む少女

もう一つ、印象的な瞬間がある。

事件現場で血の匂いが漂うとき、他のキャラクターが顔を背ける中で、リンだけがほんの一瞬だけ微笑む。

その微笑みは、喜びでも嫌悪でもない。

まるで“懐かしい匂いに再会した人”のような、わずかな安堵が混じっている。

俺はあの表情を、スクリーンショットに撮って何度も見返した。

あれは演技ではない。

彼女の“記憶”が反応している。

血というモチーフが、彼女の中に刻まれた何かを呼び起こした瞬間だ。

もし彼女が吸血鬼ではないとしても、あの感覚を“知っている”のは確かだ。

だからこそ、プレイヤーは混乱する。

彼女は人間なのか、それとも異形なのか。

しかし、その問いを投げかけた瞬間に、もう答えは消える。

なぜなら、俺たち自身もリンと同じように、“自分の中の夜”を覗き込んでしまったからだ。

“共犯者”としてのプレイヤー

この作品が面白いのは、プレイヤー自身がいつの間にかリンの共犯者になることだ。

事件を追いながら、彼女の視点で夜を見る。

恐怖よりも興味を、正義よりも理解を選んでしまう。

そして気づけば、俺たちはアルネではなくリンの側に立っている。

俺は、その瞬間のことを“変身”と呼んでいる。

プレイヤーが人間としての境界を越える瞬間。

それは、吸血鬼になることではなく、

“吸血鬼を理解できる人間”になることだ。

リンは俺たちに夜を見せてくれた。

その瞳の奥に映るのは、恐怖でも幻想でもなく、“静かな真実”だ。

俺たちはその真実に触れたとき、ほんの少しだけ彼女と同じ夢を見る。

――棺の前で世界が止まったあの夜。

俺は確かに、リンと同じ息を吸っていた。

そしていまでも、その冷たい空気の感触を覚えている。

それが、俺にとっての『アルネの事件簿』の原点だ。

“夜に恋した探偵助手”

リン・ラインヴァイス。

彼女の名を口にするとき、俺はいつも息を整えたくなる。

この物語を語るには、理屈じゃなく熱が要る。

彼女は“吸血鬼に恋した人間”であり、“人間を信じた吸血鬼の夢”そのものだ。

その存在は、作品全体の詩情と哲学を一身に背負っている。

“血”ではなく、“理解”で繋がる物語

アルネとリンの関係を貫いているのは、血でも契約でもない。

それは“理解”だ。

お互いを完全には理解できないまま、それでも寄り添う。

この関係が、人間と異形、光と闇のあいだに橋を架けている。

リンは、夜を恐れながらも受け入れた。

アルネは、人間を嘲笑いながらも興味を抱いた。

二人の間に流れる静かな共鳴は、「違うもの同士が分かり合おうとする」ことの象徴だ。

それは血を吸う吸血鬼の伝承を、優しさで塗り替えるような行為だ。

俺は、そこにこの作品の最大のメッセージを感じる。

“夜を選ぶ”という生き方の美学

リンが夜を歩くのは、運命だからじゃない。

自分で選んだからだ。

人間でいることに疲れたわけでも、吸血鬼に憧れたわけでもない。

彼女は“夜を受け入れる”という最も勇敢な選択をした。

それは、逃避ではなく、受容。

悲しみを拒まず、恐怖を恐れず、ただ“そういう自分”を生きている。

この在り方は、俺たちにとっても一つの理想だ。

何かを変えるのではなく、受け止める。

闇の中で、優しく立ち続ける。

リンの姿には、そんな静かな強さがある。

彼女は、夜の中に自分の居場所を見つけた最初の人間だ。

“彼女は夜に恋した探偵助手”

リン・ラインヴァイスは、吸血鬼に恋をしたわけじゃない。

彼女は“夜そのもの”に恋をした。

アルネはその象徴であり、夜の記憶の化身だ。

だからこそ、彼女の恋は叶わない。

でも、それでいい。

“叶わない”という痛みが、彼女を生かしている。

俺は思う。

この作品は、恋愛を描いているのではなく、“理解されたい”という人間の本能を描いている。

そしてリンは、それを誰よりも体現している。

彼女が吸血鬼であるかどうかなんて、もうどうでもいい。

彼女が“人間であり続けたい”と願った時点で、すでに勝っている。

――リン・ラインヴァイス。

彼女は、血の憧れを抱いた少女。

吸血鬼に恋した人間か、それとも“吸血鬼を演じる人間”なのか。

その曖昧さこそが、彼女の存在理由だ。

俺は信じている。

彼女は“夜に恋した探偵助手”だ。

そしてその恋は、永遠に未解決のまま美しく燃え続ける。

それこそが、『アルネの事件簿』という作品が残した最大の奇跡だ。

――彼女は夜を受け入れた。

だからこそ、彼女の微笑は永遠だ。

まとめ──リン・ラインヴァイスという“未解明の奇跡”

結局のところ、リン・ラインヴァイスは吸血鬼なのか。

彼女の正体、死、年齢、そのすべては今も霧の中にある。

だが、それでいい。

彼女が“わからないまま存在している”ことこそが、この物語の完成形だ。

アルネと並び、夜を歩く少女。

吸血鬼を恐れず、闇を理解しようとする人間。

その姿は、どんな真相よりも雄弁に彼女の正体を語っている。

――リンは「何者か」ではなく、「理解されない者」なのだ。

だからこそ、彼女の物語は終わらない。

誰かが語り、誰かが信じ、誰かがまた夜に憧れる。

その連鎖が、『アルネの事件簿』という作品を永遠に生かし続ける。

俺はこれからも、この少女の名前を呼び続けるだろう。

彼女は夜の象徴であり、俺たちが“未知を愛する力”の証明だ。

――リン・ラインヴァイス。

あなたは、解かれないまま輝き続ける“夜の奇跡”だ。

FAQ──リンの正体を巡る疑問まとめ

Q1. リンは本当に吸血鬼なの?

A. 公式設定では「吸血鬼マニア」と明言されており、吸血鬼そのものとはされていません。

しかし、棺や血の描写など、吸血鬼的なモチーフが頻繁に登場するため、

ファンの間では「半吸血鬼」「前世で吸血鬼だった」など複数の考察が存在します。

物語としては“解かれない謎”として意図的に設計されている可能性が高いです。

Q2. リンは作中で死亡しているの?

A. 「死の淵から生還したリン」というセリフが登場しますが、

完全な死亡描写はなく、“死を抱えたまま生きる”という象徴的な表現に留まっています。

死は終わりではなく、彼女の存在を永遠にするモチーフとして機能しています。

Q3. リンの年齢はいくつ?

A. 正式な年齢は公開されていません。

外見上は十代後半ほどに見えますが、年齢不詳という設定自体が、

“時間から切り離された少女”というテーマを強調する意図的な演出と考えられます。

Q4. アルネとリンの関係は恋愛? それともバディ?

A. 明確な恋愛描写はありません。

アルネにとってリンは“観察対象であり、唯一対等に会話できる人間”。

リンにとってアルネは“夜への案内人”であり、“理解したい存在”。

その距離感は恋愛未満・契約以上と表現できます。

Q5. 『アルネの事件簿』の物語をより深く理解するには?

A. 原作ゲームのCase.1「ラインヴァイス家殺人事件」は必読です。

リンの出自や母・ローゼとの関係、アルネとの邂逅がすべてここに詰まっています。

また、後半エピソードでは“夜と人間”というテーマが強調され、リンの正体を読み解く鍵になります。

—

情報ソース・参考記事一覧

-

『アルネの事件簿』公式サイト(GameMaga.jp)

└ キャラクター紹介・ストーリー概要など一次情報ソース。 -

H1G攻略Wiki|リン・ラインヴァイス キャラクター紹介

└ 各キャラクター設定・ファン注釈・年齢未公開情報の確認に利用。 -

SPICEニュース|TVアニメ版『アルネの事件簿』最新情報(2024年)

└ アニメ版制作スタッフコメント・ビジュアル演出から見る考察。 -

感想ブログ「夜に沈む微笑」|リンの“死の淵”描写を考察

└ ファン視点の体験レポートとして参考。 -

Crank-in! ニュース|『アルネの事件簿』特集・リンのキャラクター性

└ メディアインタビューでの制作コメント確認用。

※この記事は上記公式・公認メディアの公開情報および一次資料を参照し、

南条蓮独自の分析と文芸的解釈を加えた考察記事です。

公式設定と異なる可能性があるため、内容はファン考察としてお楽しみください。

コメント