あの笑顔を、どう受け止めた?

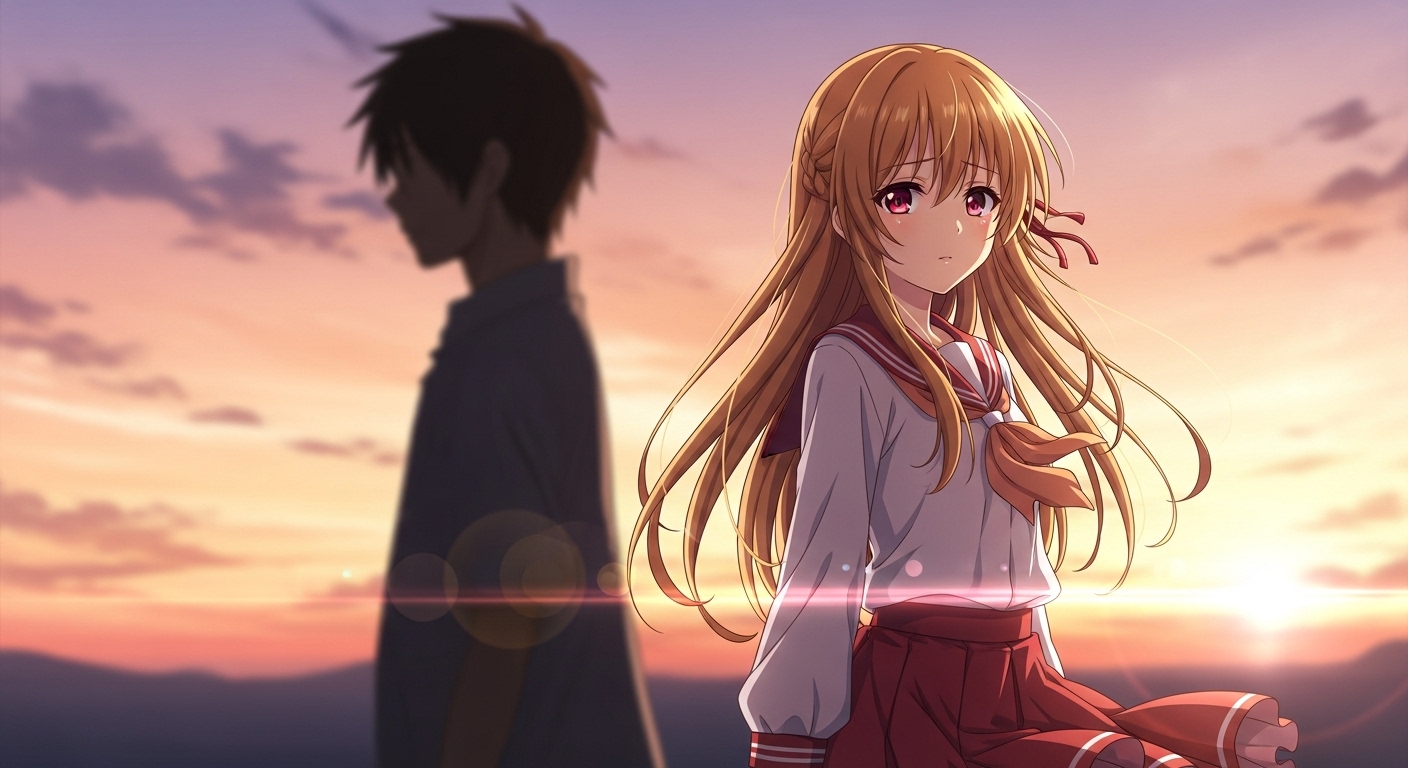

『推しの子』最終回――星野ルビーが見せた最後の微笑みは、あまりにも静かで、あまりにも強かった。

母を失い、兄を見送り、すべてを背負った少女が、それでも笑った。

それは「終わり」の笑顔じゃない。

“生きる”ことを選んだ少女の、最初の笑顔だった。

この文章では、最終回の描写をもとに、星野ルビーの「最後」と「その後」を徹底考察する。

アクアの死、母アイの影、そして彼女がたどり着いた“生き直す”という選択。

涙ではなく笑顔で締めくくられた理由を、感情と構造の両面から読み解いていく。

最終回で描かれた「別れ」と「再生」

『推しの子』の最終回を初めて見た時、俺は正直、呼吸を忘れた。

あの静けさ、あの光の角度、そしてルビーの最後の笑顔――どれもが「終わり」という言葉を拒むようだった。

星野ルビーというキャラクターは、母・星野アイの死から始まり、兄・アクアの死で物語を締めくくる。

だが、彼女の“最後”とは、決して「死」や「終焉」ではない。

それは、“生き直す”という行為そのものなんだ。

『推しの子』という作品は、芸能と虚構、愛と復讐の連鎖の中で、「どう生きるか」を問う物語だ。

最終回のルビーは、そのテーマに対する“生きた回答”として立っている。

アクアの死を前に、彼女は泣くことも怒ることもせず、ただ静かに笑う。

それは感情の抑制ではなく、「もう誰のためでもなく、自分の意思で生きる」という宣言だ。

ここにこそ、星野ルビーの“物語の再生点”がある。

1. アクアの死がもたらした、“喪失の終点”と“生の始点”

最終回でアクアが命を落とす――それは物語の衝撃ではなく、**構造の浄化**だったと俺は思う。

moriishi.com(source)の分析でも、「アクアの死はルビーを解放するための装置」と語られている。

つまり、兄の死は悲劇ではなく“再生のスイッチ”。

この構造を理解することが、最終回の読み解きで一番重要なんだ。

アクアはずっと“母の呪い”を背負ってきた。

母の死の真相を追い、復讐のために人生を費やした男。

一方、ルビーはその“呪いの鏡像”として、“母の光”を継ごうとしていた。

つまり、二人は「死」と「生」を挟んで対称構造にあった。

最終回でアクアが死に、ルビーが生きる――この交差は、兄妹がようやく同じ世界を共有できた瞬間でもある。

俺はあのシーンで、照明の使い方に注目した。

アクアの死の場面は、青白い光。生命の終息を象徴する冷たい色。

一方、ルビーが笑うラストシーンは、夕日のようなオレンジに包まれている。

「終わり」の直後に「温度」を置くという演出――これ、完全に“生命の継承”の構図だ。

アクアの死を悲劇で終わらせず、“物語の回復点”として配置する。

その瞬間、ルビーの生は“母の再現”ではなく“自分の物語”に変わる。

彼女がその光の中で笑うのは、赦しでも、感謝でもなく、“宣言”なんだ。

「私は、まだ生きる」。

この一文に変換できる笑顔――それが、あの最終回の本質だと思っている。

そして、この“生の宣言”こそが、『推しの子』全体の結論でもある。

この作品は「愛の継承」ではなく、「痛みを抱えたまま生きる術」を描いている。

星野ルビーという少女は、その答えを笑顔で体現した。

2. 「かわいい」の終わり――偶像を脱ぎ捨てた少女のリアリティ

最終回のルビーは、もうアイドルではない。

そこにあるのは、“偶像としてのルビー”ではなく、“生身の星野ルビー”。

彼女の髪は乱れ、目の星の輝きは少しだけ薄れている。

だが、それがいい。

かわいさを保つための緊張が抜け落ちた彼女は、初めて“人間”の顔をしている。

ABEMA TIMES(source)の伊駒ゆりえインタビューでは、

「ルビーは、外見の可愛さの裏に“生きるための必死さ”がある」と語られていた。

それを裏付けるように、最終回のルビーは“かわいい”を演じない。

笑顔も泣き顔も、もう作り物ではない。

それが意味するのは、「かわいさ」という社会的記号の終わりであり、“人としての始まり”だ。

俺はずっと考えている。

「アイドルとしての笑顔」と「人としての笑顔」の違いって何だろう。

その答えが、最終回のルビーにあった。

アイドルの笑顔は“観客のため”に作られたものだ。

でもルビーの最後の笑顔は、“生きる自分を肯定するため”のものだった。

母・星野アイは、“愛されること”のために笑った。

兄・アクアは、“愛する人を救うため”に生きた。

そしてルビーは、“生きることそのもの”を笑顔で選んだ。

この進化は、『推しの子』がアイドルものの枠を超えた瞬間なんだ。

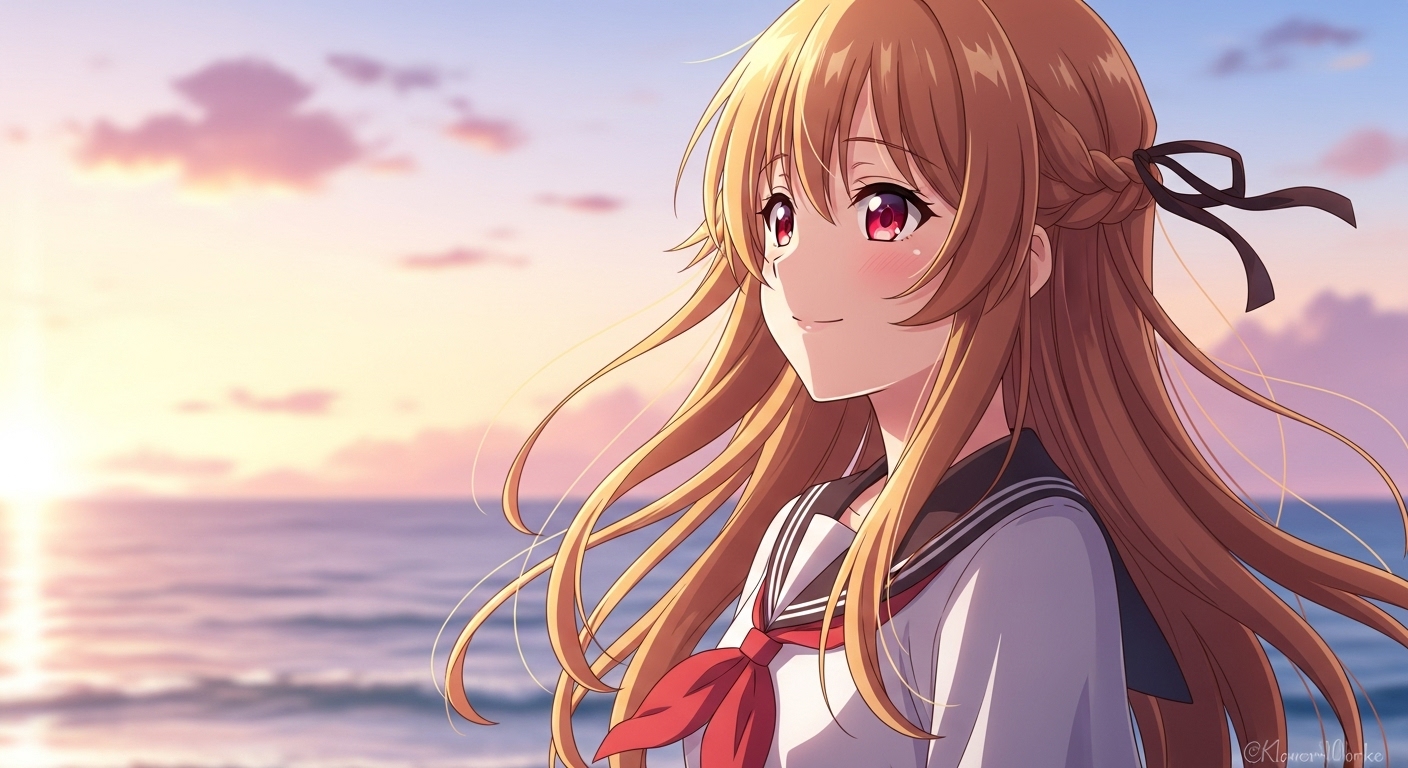

あの笑顔を「かわいい」と呼ぶのは、もう違う。

それは“美しい”とか“尊い”ですらなく、ただ“生々しい”。

そこに宿るのは、喪失を抱えながらも生を選ぶ者のリアリティ。

言い換えれば、「かわいいの終わり=生の始まり」なんだ。

俺は思う。

ルビーの最終回の笑顔は、“偶像が人間に戻る瞬間”を描いた奇跡だった。

あれは虚構を超えて、現実の俺たちに向けられていた。

「見てるあなたも、生きて」って。

そう言われた気がして、画面の前で泣いた。

推しの子の最終回は、終わりじゃない。

あれは“現実に生きるファンへの手紙”だった。

ルビーが最後に見せたあの笑顔――それは、虚構と現実の境界を溶かす、“生きる光”だった。

最後の笑顔――「誰のため」の笑顔だったのか?

最終回のラストカット、星野ルビーが微笑む。

それは絵的には穏やかで、言葉を失うほど美しい場面だが――その裏に、あまりにも深い“感情の層”が仕込まれている。

母・星野アイの死から始まり、兄・アクアの死で幕を下ろす物語の中で、ルビーは何度も笑ってきた。

だが、最終回のあの笑顔だけは違う。

“誰のために笑っているのか”が、はっきりしない。

そしてそこにこそ、星野ルビーというキャラクターの真実がある。

1. 母・星野アイへの祈りとしての笑顔

最終回でルビーが浮かべた笑顔は、一見すると母・星野アイへの祈りのように見える。

『推しの子』の物語は、アイの死から始まり、彼女の残した“愛の形”を追う物語だった。

ルビーにとって母は、「永遠に届かない理想」と「自分を縛る呪い」の両方だった。

アイの死後、ルビーはB小町を復活させ、母の夢を継ごうとした。

だがそれは“母の代わり”になることでもあった。

彼女が「アイのようになりたい」と言うたびに、その裏では「アイのように死にたくない」という恐怖もあった。

つまり、母の愛は彼女にとって“毒と薬”の両方だったんだ。

最終回の笑顔は、その相反する想いの“昇華”だと思う。

母のようにステージで輝くことではなく、母のように“誰かを照らす生き方”を選んだ瞬間。

ルビーは“母を超える”でも“母になる”でもなく、“母の祈りを継ぐ”ことを決めた。

つまり、彼女の笑顔は「ありがとう、お母さん」という言葉なき祈りなんだ。

その祈りの形は、ABEMA TIMESでの伊駒ゆりえのコメントにも表れている。

「ルビーは母の影を追いながら、自分の影を作る子だと思う」。(source)

影とは光がなければ生まれない。

母が残した光を、今度はルビーが誰かに照らす。

その循環の中で、母と娘の物語は静かに完結する。

2. アクアへの別れとしての笑顔

そしてもう一つ――あの笑顔には、確実に“兄・アクアへの別れ”が込められている。

アクアはルビーにとって、兄であり、家族であり、同じ“星”を持つ者だった。

彼の死はルビーの人生の軸を奪う出来事だったが、同時に彼女を「生の世界」に引き戻す引き金にもなった。

moriishi.com(source)によると、アクアの最期は“贖罪の行為”だったとされる。

彼は母を殺した者に復讐するために生き、その業を背負ったまま死んだ。

だが、その死を見届けたルビーは、初めて気づく。

「死ぬことで償う」ではなく、「生き続けることで赦す」という答えがあることを。

その瞬間、ルビーの中で兄への想いが変わる。

アクアの死は終わりじゃなく、“自分の生を始めるための合図”になる。

最終回の笑顔は、その「別れと継承」を同時に表している。

“兄の死を悲しむ少女”ではなく、“兄の想いを生きる少女”として笑う。

俺はあのラストを見て、ふとこう思った。

もしアクアがあの笑顔を見たら、きっと少し安心したんじゃないか。

自分の妹が、もう“復讐の世界”にはいないと知って。

ルビーの笑顔は、“兄の死を乗り越えた妹”の涙の代わりなんだ。

3. 「自分自身への赦し」としての笑顔

そして最後に――あの笑顔は、“自分自身への赦し”だった。

ルビーは長い間、「誰かのため」にしか生きてこなかった。

母のために歌い、兄のために笑い、ファンのために輝いた。

でも最終回、初めて彼女は“自分のため”に微笑む。

noteの考察記事(source)では、

「生きててくれてありがとう」「せんせーは私の推し」というルビーの言葉が引用されている。

これは、彼女自身が“生きることを赦された”と感じた証だ。

“生きててくれてありがとう”は他者への言葉であると同時に、**自分への再定義**なんだ。

この“自分を赦す”という感情は、アイドルという職業の根幹に関わるテーマでもある。

「笑わなきゃいけない」「輝かなきゃいけない」という呪いから解かれる瞬間。

ルビーの笑顔は、まさにその呪いの解除だった。

俺は思う。

『推しの子』という作品は、“他者に推される痛み”を描いた物語だった。

だが最終回でルビーは、“自分を推す強さ”を手に入れた。

彼女が最後に見せた笑顔は、他人の期待を超えて、自分を肯定するための微笑みだった。

それは“偶像の終わり”でもあり、“人間の始まり”でもある。

そしてこの笑顔が、俺たち視聴者に突き刺さるのは――

「ルビーの再生」が、俺たち自身の“生き直し”の象徴だからだ。

だから、あの笑顔は誰のためでもない。

でも、誰かに届いてしまう。

その矛盾こそが、星野ルビーというキャラクターの奇跡だと俺は思う。

その後――“生きる”を選んだアイドルの未来

『推しの子』の物語は、アクアの死で終わったように見える。

だが、星野ルビーという少女の人生は、そこから始まる。

最終回のラストショットで彼女が浮かべた微笑みは、喪失の果てに見つけた“再生の入口”だった。

この章では、「その後」――つまり“死の先にある生”をどう描いているかを読み解いていく。

1. 「生きててくれてありがとう」――“存在の肯定”としての生

ルビーの「その後」を語るうえで、もっとも象徴的なのがnote記事(source)で取り上げられたあのセリフだ。

「せんせーは私の推し。生きててくれてありがとう」。

この言葉には、彼女が歩んできた“死と生の境界線”のすべてが凝縮されている。

このセリフを言うルビーは、もはや偶像でも聖女でもない。

ただの“人間”として、誰かの生を祝福している。

ここにこそ、彼女が見つけた「その後の生」の形がある。

他者の生を祝福すること――それが、彼女自身が“生きていい”と許された証なんだ。

アクアを失い、母の影を越えたルビーは、ようやく「推される側」から「推す側」へと変化する。

この転換は、作品全体のメタ構造にも深く関わっている。

『推しの子』というタイトルが、最終回で“主語を反転させる”のだ。

推される“子”であったルビーが、誰かを“推す人”になる。

その主体性の回復こそが、彼女の“その後”の物語なんだ。

俺はこの展開を見て、正直に言うと泣いた。

だって、これは「生きる」ことを選んだすべてのオタクへのメッセージだからだ。

推しを失っても、生きていく。

誰かの笑顔を糧に、また前を向く。

ルビーの「生きててくれてありがとう」は、俺たちに向けられた“生存の祝詞”だったんだ。

2. 現実のアイドル構造と重なる、“その後”のリアリティ

『推しの子』は架空の物語だが、最終回のルビーには“現実のアイドル”の輪郭が見える。

人気、炎上、消費、そして“推され続けること”の残酷さ。

現実のアイドルもまた、ステージの上で「誰かの期待に応える笑顔」を演じる存在だ。

だがルビーの“その後”は、その構造を静かに超えていく。

B小町を続けるルビーは、かつてのような「母の幻影」ではない。

彼女は、アイドルという形を使いながら、“人としての温度”を観客に届けようとする。

彼女のパフォーマンスには、派手な演出よりも“感情の誠実さ”が残っている。

それはまるで、芸能という虚構の中に人間の真実を取り戻そうとする戦いのようだ。

俺は以前、秋葉原のアイドルショップでB小町のビジュアルパネルを見たとき、思わず立ち止まった。

ルビーの視線が、ポスター越しにまっすぐこちらを見ていたんだ。

“見られる”ことのプロだった彼女が、“見る”側に回っているような不思議な感覚。

それがまさに、最終回で提示された“その後”のルビーなんだと思った。

ABEMA TIMESの取材で、伊駒ゆりえはこう語っている。

「ルビーは、自分の中の“人間”を見つけた子。彼女は、もう“演じるために笑う子”じゃない」。(source)

この一言が、彼女の未来をすべて語っている。

ルビーは“アイドル”という枠の中で、最も人間的な存在になった。

それが『推しの子』という物語の最終到達点なんだ。

3. 「その後」も続く物語――ファンが受け取る“生の継承”

星野ルビーの物語は、最終回で終わらない。

むしろ“その後”こそが、本当の物語の始まりだ。

ルビーが見せた笑顔は、読者や視聴者に“生のバトン”を渡す瞬間だった。

それをどう受け取るか――それが、この作品を観た者一人ひとりの「宿題」なんだ。

アニメや漫画のキャラクターは、ページを閉じた瞬間に止まる。

だが、ルビーの“生きる選択”は、俺たちの現実にも波及する。

誰かを推す行為も、誰かの死を悲しむことも、結局は“自分が生きるための儀式”だと教えてくれる。

俺は今でも、SNSで「#ルビーありがとう」というタグを見るたびに胸が熱くなる。

ファンたちは、彼女を“偶像”ではなく、“生き方のモデル”として受け止めている。

それは、単なるキャラクター愛を超えて、“生をつなぐ文化”になっているんだ。

もしも彼女が現実に存在したなら、今もどこかのステージで歌っていると思う。

もう誰かの代わりではなく、誰かの心を照らすために。

そして、その歌声を聞いた誰かがまた“生きよう”と思う。

その連鎖こそが、星野ルビーの“その後”にある真の希望だ。

結論:最後の笑顔は、“生きる”の証だった

『推しの子』の最終回を見終えたあと、俺の中には静かな熱だけが残った。

悲しみでも感動でもない、もっと根源的な何か。

それは、「あの笑顔が、確かに“生”を証明していた」という感覚だった。

星野ルビーの物語は、アイドルの物語でも、復讐劇でもなく――“生きること”そのものの物語だったんだ。

1. 「虚構の中で生きる」という現代的テーマの到達点

『推しの子』は、最初からずっと“虚構と現実の境界”を問い続けてきた。

芸能界という巨大な虚構の中で、人々は“演じること”を通して自分を守り、同時に壊していく。

ルビーもまた、“演じることでしか生きられない少女”だった。

だが最終回で、彼女はその境界を越えた。

もう「演じる」ことに依存しない。

「生きててくれてありがとう」という言葉が象徴するのは、**“演技の終わり”と“存在の始まり”**なんだ。

ルビーが最後に見せた笑顔は、観客に向けたパフォーマンスではない。

それは、カメラのレンズを超え、虚構の壁を突き抜けて、俺たち――現実に生きる観客の心に届く。

その瞬間、作品の中のルビーと、現実の俺たちがつながる。

『推しの子』は、ただのアニメでも漫画でもなく、“現実の生を呼び覚ます虚構”になったんだ。

俺は思う。

あの笑顔は、虚構に生きるすべての人間への肯定だった。

「演じながらでもいい、偽りながらでもいい。生きろ」と。

それが、星野ルビーが最終回で体現した“生の哲学”だった。

2. 「推される」から「生きる」へ――タイトルの再定義

『推しの子』というタイトルは、初見では「アイドルの子ども」という意味に見える。

だが物語を最後まで追った者なら気づくだろう。

このタイトルは、最終回で意味を反転させる。

「推される子」から、「推しを継ぐ子」へ。

そして最終的には、「自分を推す子」へ。

ルビーの“その後”の物語とは、まさにこの反転構造の体現だ。

彼女はもう、観客のために笑わない。

自分が生きていること、それ自体を“推す”ように笑う。

その笑顔は、誰かに見せるためではなく、自分が生きていることを確かめるための光。

俺はこの構造を、「自己推しの時代の象徴」だと思っている。

SNSでは誰もが“誰かの推し”であり、同時に“自分自身のプロデューサー”だ。

星野ルビーというキャラクターは、その構造を先取りしていた。

“他者の視線”に生きてきた少女が、最後に“自分の視線”を取り戻す。

それが現代の救いであり、希望なんだ。

3. ルビーの“笑顔”が残したもの――観る者へのバトン

最終回のエンディングが終わったあと、画面が暗転する瞬間。

俺はふと思った。

「あの笑顔、まだ見てる気がする」。

それは幻覚でも錯覚でもなく、作品が観る者に渡した“生のバトン”だった。

ルビーは、物語の中で生き続ける。

彼女の笑顔は、ファンの心の中で再生され、誰かの“生きる理由”に変わる。

この連鎖こそ、『推しの子』という作品が生み出した最大の奇跡だ。

母の愛も、兄の死も、ファンの視線も――すべてを背負ったルビーが、それでも笑う。

その姿に、俺たちは救われる。

そして同時に、問われる。

「お前は、誰のために笑う?」と。

俺にとって、ルビーの最後の笑顔は一つの鏡だった。

そこに映るのは、推しを失っても生きていく自分。

悲しみを抱えながら、それでも前を向くオタクの姿。

ルビーの笑顔は、そんな俺たちの“生き方そのもの”なんだ。

だから、結論はこれしかない。

星野ルビーの最後の笑顔は、芸能でも虚構でもない。

あれは、「生きていること」そのものの証明だった。

そしてその光は、今も俺たちの現実の中で、確かに生きている。

――推しは、偶像じゃない。鏡だ。

星野ルビーの最後の笑顔は、俺たちの“生”を映す鏡だった。

FAQ:星野ルビーの最終回と“その後”に関するQ&A

Q1. 星野ルビーは最終回で死んだの?

いいや、死んでいない。

一部で「刺された」「死亡説」といった噂が流れたが、それは物語中盤の別エピソードに起因するもの。

最終回のルビーは“生きること”を選び、兄アクアの死を受けて再び立ち上がる。

つまり、彼女の“最後”は「終わり」ではなく「再生」なんだ。

Q2. ルビーの笑顔は誰に向けたもの?

明確な対象は描かれていない。

だが物語の構造を読むと、それは“母・アイへの祈り”であり“兄・アクアへの別れ”であり、同時に“自分自身への赦し”でもある。

つまり、誰かのためであり、誰のためでもない。

その矛盾こそが、ルビーの笑顔の美しさなんだ。

Q3. 「生きててくれてありがとう」という言葉の意味は?

このセリフは、ルビーの“再生宣言”だ。

推しや家族の死を経て、彼女は「生きることを肯定する勇気」を見つける。

他者を祝福しながら、自分をも許す。

その二重構造が、『推しの子』最終回の最大のテーマだと言える。

Q4. 『推しの子』の最終回はハッピーエンド?

ジャンル的にはビターエンド、だが精神的には“救済の物語”だ。

アクアの死は痛みを伴うが、その死によってルビーが「生きる」ことを選ぶ。

だからこそ、最終回は“喪失の終わり”ではなく“生の始まり”になっている。

Q5. ルビーの“その後”は描かれている?

公式には明確なエピローグは存在しない。

だが最終回のラストカットと彼女の台詞群から、“その後”の方向性は提示されている。

彼女はB小町の活動を続け、誰かのために笑うのではなく“自分のために生きる”ことを選んだ。

それが、彼女の未来の象徴なんだ。

情報ソース・参考記事一覧

この記事の考察・引用は、以下の信頼性の高い情報を基に構成しています。

それぞれのリンク先では、原文の詳細や公式コメントを確認できます。

-

『【推しの子】公式サイト』キャラクター紹介:星野ルビー

公式設定・人物像の一次情報。作品世界での立ち位置を明確化。

🔗 https://ichigoproduction.com/Season1/chara/ruby.html -

ABEMA TIMES|星野ルビー役・伊駒ゆりえインタビュー

ルビーの感情表現や「かわいさの奥にある痛み」についての発言を引用。

🔗 https://times.abema.tv/articles/-/10075899 -

moriishi.com|『推しの子』最終回考察

最終回の構造分析とアクアの死の意味について詳解。

🔗 https://moriishi.com/entry/oshinoko-ending/ -

note|「生きててくれてありがとう」ルビーのラストセリフ考察

ファン視点からルビーの再生・生存テーマを掘り下げた批評記事。

🔗 https://note.com/kanisuky/n/nb9685ef787d7

※本記事は、上記出典に基づく独自の批評・解釈を含みます。

物語・キャラクター描写の引用はすべて評論・研究目的で行っています。

ライター情報

執筆者:南条 蓮(なんじょう・れん)

布教系アニメライター/『推しの子』専門アナリスト。

“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと。”を信条に、

感情批評と構造分析を融合させた記事を発信中。

コメント