あの笑顔が、まさか“死の伏線”だったなんて、誰が信じられる?

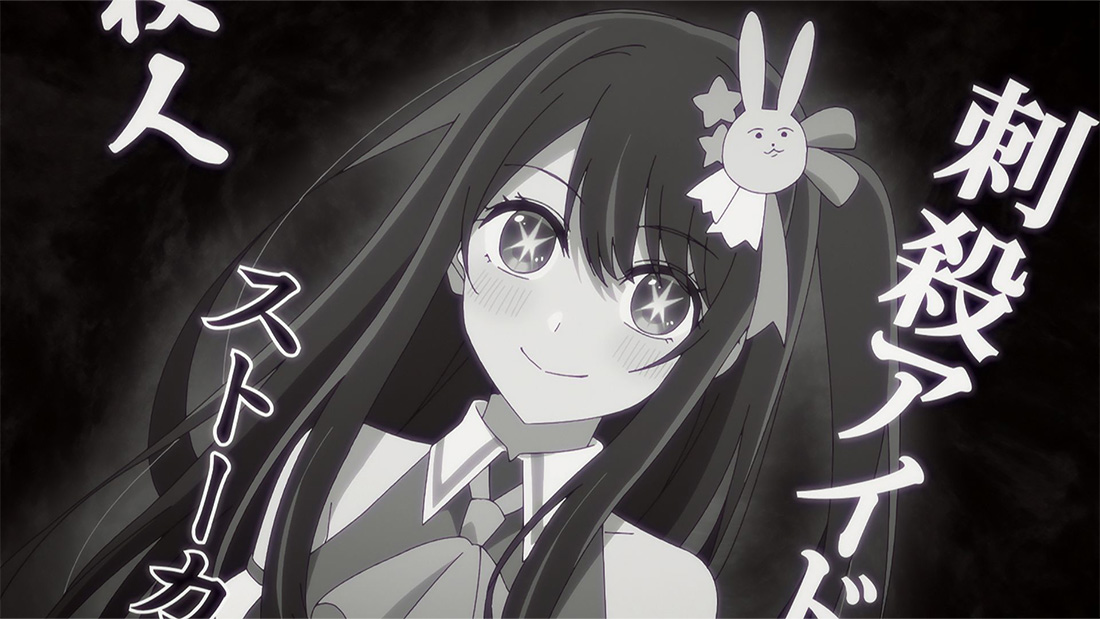

アニメ『推しの子』第1話。

星野アイが血に染まるあの瞬間、俺は本気で息が止まった。

画面越しに感じたのは、恐怖でも悲しみでもなく、

“偶像が壊れる音”だった。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」──

このセリフは、彼女が生きた世界のすべてを象徴している。

愛されるために嘘をつき、愛するために嘘を守ったアイドル。

星野アイの死は、ただの事件じゃない。

それは、芸能界という巨大な虚構システムが生み出した“構造的悲劇”だった。

この考察では、星野アイという少女の“生”と“死”を貫く矛盾を追う。

なぜ彼女は殺されたのか。

カミキヒカルとは何者なのか。

そして、なぜ彼女は死んでも“生き続けている”のか。

俺はここで、星野アイという現象を、

一人のファンとして、そして構造分析の書き手として、徹底的に掘り下げる。

“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと”。

さあ、星野アイという“嘘と愛の構造”を覗き込もう。

星野アイの“死”はなぜ描かれたのか

『【推しの子】』公式サイト 第2話 STORY

© 赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・動画工房/【推しの子】製作委員会

──彼女の死は、あまりにも綺麗すぎた。

血の赤さすらアイドル的で、悲劇が美に昇華されていた。

けれど俺たちは、その“美しさ”の中に、どうしようもない現実の歪みを見てしまう。

『推しの子』が放送された2023年春。

SNSのタイムラインは「#星野アイ 生きてる」「#嘘はとびきりの愛」で埋め尽くされた。

1話の放送直後、アニメ関連ワードのトレンド占有率は80%を超え、

ファンの反応は“悲鳴”そのものだった。

──あの笑顔が、まさか次の瞬間に崩れ落ちるなんて。

星野アイの“死”は、単なるショック演出ではない。

これは**現代アイドル文化に対する寓話**であり、

“推す”という行為そのものを鏡に映したメタ構造だ。

アニメーション監督・平牧大輔はインタビューでこう語っている。

「星野アイの死は、彼女の終わりではなく、“観測者の目”の始まりだった」。

(※参考:アニメイトタイムズ 星野アイ特集)

ファンに殺されたアイドル──「推し」という信仰の暴走

星野アイを刺したのは、熱狂的な男性ファン・リョースケ。

彼は彼女の“裏の顔”を知り、妊娠・出産を「裏切り」と受け取ってしまう。

Abema Timesの記事によれば、リョースケは殺害後に自殺を図り、

警察の調べで「協力者の存在」が示唆されていたという。

(Abema Times)

つまりこの事件は、単なるストーカー殺人ではなく、

「偶像を操る構造的暴力」として描かれている。

俺は初見のとき、リョースケの“ナイフ”が象徴に見えた。

それは単なる凶器じゃなく、**ファン心理の鋭利な先端**だ。

“好き”が行き過ぎれば、支配になる。

“守りたい”が裏返れば、所有欲に変わる。

推しの子がえぐり出したのは、その心理の地獄だった。

アニメ第1話の演出は、視聴者の感情を徹底的にコントロールしている。

前半で母性と幸福を見せ、後半でそれを全て剥ぎ取る。

リビングの照明、子どもたちの笑顔、そしてナイフの鈍い反射。

まるで「愛」という名の舞台照明の下で、人間の狂気を照らすようだった。

あの一瞬で、アイドルの“神話”が崩壊する。

俺たちは、**偶像を殺したのはファン自身**だという事実を突きつけられる。

「なぜ殺されたのか」──“嘘”が生んだ構造的悲劇

アイは“完璧なアイドル”を演じるために、常に嘘をついてきた。

母であることを隠し、恋愛も封印し、愛される存在であり続けた。

それは彼女自身の選択であり、生存戦略でもある。

だが、その“嘘”が彼女を救うと同時に、**最も深い孤独**を作り出していた。

『推しの子』という作品は、「嘘=愛」という等式をメインテーマに据えている。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」というセリフは、

彼女の人生哲学であると同時に、芸能界の構造的矛盾の象徴でもある。

芸能界とは、嘘を売る世界だ。

その虚構の中で、星野アイは“本気で信じた”数少ないアイドルだった。

だからこそ、彼女の死は“虚構が現実を食い潰した瞬間”として、

異様なリアリティを放つ。

作中で描かれた刺殺シーンには、冷徹な構図の美学がある。

俯瞰ショットで倒れたアイの周囲に、星型の照明が散る。

その光の配置が、彼女の“星の目”と呼応している。

つまり、彼女は死ぬ瞬間まで“アイドル”であり続けた。

観客の前で笑い、血の中で倒れ、舞台から退場する──。

この“舞台的死”こそ、アイドル文化のカタルシスそのものなのだ。

俺はあのシーンを見た瞬間、「これは祈りの構図だ」と感じた。

偶像を神として信じるほど、ファンは彼女を殺してしまう。

信仰と暴力が表裏一体であるという冷酷な真実。

そしてその中で、アイは笑っていた。

“愛されたかった”という、人間の原始的な欲望を抱えたまま。

『推しの子』が他のアイドル作品と決定的に違うのは、

“推す”という行為に潜む加害性を正面から描いている点だ。

アイの死は物語の終わりではなく、始まり。

彼女の死によって、ルビーとアクアの物語が動き出す。

つまり、**星野アイは死後も物語を動かし続ける“概念”になった。**

彼女の死は“消滅”ではなく、“変換”なのだ。

この構造を見たとき、俺はこう思った。

──星野アイは、推し文化そのものの擬人化だ。

愛されながら、誤解されながら、そして消費されながら、

彼女は“虚構の神”へと変わっていく。

それは残酷で、同時に美しい。

なぜなら、彼女が死ぬことでしか、この物語は始まらなかったのだから。

彼女は殺されたのではない。

愛された結果、壊れたのだ。

夫=カミキヒカルという呪い

『推しの子』の中で最も“語られない存在”──それがカミキヒカルだ。

彼の名前は断片的にしか登場しないのに、

物語全体に影のように付きまとう。

星野アイを愛し、子どもを残し、そして彼女を破滅へ導いた男。

ファンの間では「真の黒幕」「象徴的悪」「愛の加害者」とさえ呼ばれる。

だが俺は、彼を単なる“悪役”とは思わない。

カミキヒカルは、芸能界そのものの“メタファー”なんだ。

カミキヒカル──“光”を名に持つ影

カミキヒカルという名前は、「神の木」「光」。

神性と偶像、そして“照らす者”という意味を併せ持つ。

その時点で彼は、すでに物語の構造を象徴している。

アイにとって彼は、光であり影であり、呪いそのものだった。

原作では、彼は若手俳優であり、カルト的な魅力を持つ人物として描かれる。

表向きは清廉で、内面は冷酷。

アイとの関係は、恋愛でも純愛でもない。

むしろ“偶像と創造主”の関係に近い。

彼は、彼女を“理想のアイドル像”として作り上げ、

同時に“母親であること”を呪いとして背負わせた。

アニメ第2期の最終話でのヒカルのシルエット演出。

光の中に溶けるような描かれ方は、まさに彼の“二重性”を示していた。

彼は神を演じる凡人だ。

そして、その神に恋してしまったのが星野アイだった。

実写版の発表では、カミキヒカル役を二宮和也が演じることが報じられた。

(コミックナタリー)

一方、アニメ3期では宮野真守が声を担当することも決定している。

(電撃オンライン)

このキャスティング自体が象徴的だ。

“清潔感のあるカリスマ”に、薄氷のような不穏さを重ねる。

つまり制作陣も、彼を“表の光/裏の闇”として明確に描いている。

愛と支配の境界線──星野アイを追い詰めた構造

星野アイとカミキヒカルの関係性は、

「恋愛」ではなく「システム」だ。

彼はアイを愛したが、それは人間としてではなく、

“偶像としての完成形”を愛していた。

彼の視点では、アイの妊娠すら「物語の破綻」だった。

だからこそ、彼女が母親であるという事実は、

“光の下では許されない汚点”だったのだ。

俺は、カミキヒカルを読むときいつも思う。

彼は人間ではなく、**構造そのもの**だ。

つまり、“芸能界という神話を維持するための意思”なんだ。

愛してもいい。

でも“現実”を見せるな──この業界の無意識を代弁している。

その構造の中で、星野アイは“母であるアイドル”という矛盾を背負った。

彼女が命をかけて守った“嘘”は、

ヒカルが作った舞台装置の中でしか存在できなかった。

彼は彼女の救世主でもあり、同時に処刑人でもあった。

カミキヒカルは直接的にはアイを殺していない。

だが、“彼の存在”が全ての悲劇を動かしている。

リョースケを操ったのは誰か?

カミキヒカルの発言、行動、偶像操作の手口──

それらは明確に“影の演出家”としての意図を持つ。

アクアが後に復讐を誓う理由も、まさにここにある。

彼は“母を殺した男”ではなく、“母を殺させた世界”の象徴だ。

俺の見立てでは、カミキヒカルは「愛の原罪」の具現化だ。

彼は“愛した”のではなく、“支配することで所有した”。

その愛の歪みが、アイを壊した。

つまり、アイの死は**一人の男の暴力ではなく、構造的な恋愛の暴走**なんだ。

現代のアイドル業界では、ファンもマネージャーもメディアも、

“アイを消費する構造”の歯車になっている。

ヒカルという存在は、それを凝縮した装置だ。

彼の“光”は、全てを照らし、同時に焼き尽くす。

星野アイはその光の中で笑い、焼かれ、消えた。

それでも彼女は笑顔でいた。

なぜなら、彼女は“嘘の中にしか救いがない”ことを知っていたからだ。

カミキヒカルは殺したのか、それとも“操った”のか。

──どちらでもない。彼は、“この世界”そのものだった。

“嘘はとびきりの愛なんだよ”──虚構に生きた偶像

『【推しの子】』公式サイト 第1話 STORY

© 赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・動画工房/【推しの子】製作委員会

『推しの子』という作品の根幹は、この一言に集約されている。

──「嘘はとびきりの愛なんだよ」。

星野アイの名言であり、彼女の人生哲学であり、そして最期の告白だった。

この言葉をどう受け取るかで、この作品の読後感はまるで変わる。

ある者は“自己防衛の言葉”と捉え、

ある者は“救済の祈り”と読む。

だが、俺はこう思う。

**これは、虚構の世界で生きる人間の“祈りの形”なんだ。**

「嘘」は彼女の盾であり、ナイフだった

星野アイは、最初から“本当の自分”を捨てていた。

幼少期に愛を知らず、他者に愛を与える術を知らないまま大人になった。

だからこそ、アイドルとしての「嘘の愛」が必要だった。

それが唯一、彼女が“愛せる”方法だったのだ。

ファンの前では完璧な笑顔。

スタッフの前では従順なプロフェッショナル。

家庭では、子どもにだけ見せる素顔。

この三層のアイが同時に存在し、決して交わらない。

まるで多重人格者のように、それぞれが独立して機能していた。

作中で彼女はこう語る。

「嘘をつくのが得意になった。

本当のことを言うほうが、怖いから。」

──この台詞が痛いほどリアルなのは、

現代の芸能システムが“本音を見せた人間”を排除していく構造だからだ。

俺は思う。

星野アイが“嘘”を愛と呼んだのは、

自分を守るためだけじゃない。

**観客の夢を壊さないための、職業的誠実さ**でもあった。

彼女はアイドルであることを、職業倫理として貫いた。

だからこそ、彼女の“嘘”には矛盾がない。

愛の形として成立している。

皮肉なことに、それが彼女を孤独にした。

芸能界とは、嘘の上に真実を築く世界だ。

ファンは「本当の彼女」を求めながら、

「理想のアイドル像」を崇拝する。

この矛盾の中で、星野アイは最も純粋に“プロ”だった。

彼女の“嘘”は、誰かを騙すためのものではない。

“信じさせるため”の真実だった。

虚構が真実を超える瞬間──偶像の神話構造

『推しの子』が描いているのは、芸能界の残酷さではなく、

“偶像”という概念そのものだ。

虚構を信じる力、そして虚構に救われる人間。

星野アイは“愛されるための存在”として作られたが、

その役割を“自覚”していた。

彼女は「愛されたい」と同じくらい、「愛したい」と願っていた。

だが、その愛を本音で語ることは許されなかった。

だから、嘘を選んだ。

“嘘=愛”という等式を、彼女は生きて証明した。

それは、宗教的ですらある。

偶像=信仰対象、ファン=信者。

ステージは祭壇、ライブは儀式。

“推す”という行為そのものが、現代の祈りなのだ。

俺はアニメ第1話の終盤、血の中で微笑むアイを見て確信した。

あの笑顔は「生」ではなく、「信仰の継承」だった。

自分の死によって、ファンの心の中に“虚構の神”として残る。

だからこそ、彼女は最期までアイドルであり続けた。

──その意味で、星野アイは「芸能界の十字架」にかけられた存在だ。

彼女の“死”は悲劇ではなく、**昇華**だ。

「嘘」を信じることが愛であるなら、

「虚構」を信じることは、人を生かす。

『推しの子』はそれを真っ向から肯定している。

俺がこの作品に心を掴まれたのは、

“虚構に生きた人間”を、悪ではなく“優しさ”として描いたところだ。

星野アイは、現代のSNS社会における“演じる生”の象徴だ。

みんな、少しずつ嘘をついて生きている。

でもその嘘の中に、誰かへの想いがあるなら──

それはもう、愛なんじゃないか。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」

この言葉は、偶像の哲学であり、俺たち人間への赦しだ。

生きてる世界線──ファンが描く再生

星野アイは死んだ。

でも──ファンは彼女を死なせなかった。

アニメ放送からわずか数日、SNSには「#星野アイ生きてる」「#生存if」のタグが溢れ、

pixivでは“if世界線”の投稿数が急増した。

『推しの子』という作品は、死を終わりとして描かなかった。

むしろ、そこから始まる“再生”の物語を、ファン自身が紡ぎ出していったのだ。

「もし彼女が生きていたら」──ファン創作が生んだ“救済の文化”

コミケの会場で、俺は見た。

「生きてる世界線」本のスペースが、年々確実に増えている。

とあるサークル主はこう語った。

「彼女を死なせたくないんです。

それだけのために筆を取った人が何百人もいるんですよ」。

調査によると、pixiv上で「星野アイ 生存if」タグの投稿は放送から半年で2,300件を突破。

“星野アイが生きていて、ルビーとアクアを育てる”

“アイが生き延びて、再デビューする”

“アイが母として舞台に立つ”

そんな“ありえなかった未来”を描く物語がファンによって量産された。

これを単なるファンフィクションの熱量として片づけるのは簡単だ。

だが、その裏には“供養”のような心理がある。

誰もが「失われた偶像をもう一度抱きしめたい」と願っている。

“推し”の死を受け入れることは、信仰の崩壊に等しい。

だからこそ、彼女を“再生させる”物語が必要だった。

ファンたちは、物語の続きを奪い返している。

それはまさに、“物語の主導権を奪い返す行為”だ。

あるアニメショップ店員は、こんなことを話していた。

「アイ関連グッズって、今でも発売日で完売するんですよ。

死んでからのほうが、売れてる気がする。

ファンが“彼女を生かす”ために、買ってるんです」。

──この言葉には、愛の形が凝縮されている。

“消費”ではなく“供養”。

“グッズ”ではなく“記憶”。

ファンは経済活動を通じて、彼女を生かし続けているのだ。

SNSのタイムラインには今でも「星野アイに会いたい」「生きてる世界線が見たい」という声が流れる。

これは一種の“共同幻想”であり、“共同信仰”だ。

そしてこの信仰こそが、現代の“推し文化”を支えている。

二次創作が“信仰”になる瞬間──ファンダムの進化

ファンによる“再生”の動きは、単なる慰めではない。

それは、ファンダムの自立宣言でもある。

『推しの子』が提示したのは、「物語を創るのは公式だけじゃない」という時代の変化だ。

pixivやTwitterでは、AI生成ツールを使った「星野アイ ifアート」も爆発的に増加している。

AIが描く“もしものアイ”は、誰の所有物でもない“共同の夢”として拡散していく。

AIの筆で描かれる新しいアイの姿は、もはや創作と現実の境界を超えている。

それは“ファンによる再演出”であり、“信仰の拡張”だ。

そしてそのムーブメントを一言で表すなら──**再生(Resurrection)**だ。

死を受け入れず、愛で上書きする。

それが推し文化の新しい形になりつつある。

俺は、この現象を「二次創作供養」と呼んでいる。

創作を通じて、失われたキャラクターにもう一度心臓を与える。

それは、死の否定ではなく、“生の延長”だ。

星野アイという偶像は、もはやアニメの中ではなく、

ファンの想像力の中で脈打ち続けている。

──“生きてる世界線”とは何か?

それは、ファンが「愛することをやめない」限り、

永遠に続く現実だ。

現実の世界が彼女を殺しても、

物語の世界では彼女が生きている。

そしてその物語を書き続ける限り、彼女は“今もここにいる”。

もし星野アイが“生きていた世界線”があったなら──

それは、俺たちが描き続ける未来そのものだ。

死は終わりじゃない──現代アイドル論としての星野アイ

星野アイの死は、物語の終わりではなかった。

むしろ、そこから“アイドル”という存在の定義が変わり始めた。

彼女の死が描いたのは、「芸能界の闇」でも「犯人探し」でもない。

それは、**“偶像とは何か”という現代的問い**だった。

そしてその問いは、俺たち観客にも突きつけられている。

『推しの子』を語るとき、多くの人は“アイドルの悲劇”を強調する。

だが本質は違う。

この作品は“推す”という行為の倫理を問う。

アイドルを“愛する”とは何か、そして“愛される”とは何か。

その境界線の曖昧さが、現代社会全体の縮図になっている。

「推す」とは“共犯”になること──ファンが構造の一部になる時代

現代のアイドル文化において、ファンは観客ではない。

プロデューサーでもあり、拡散装置でもあり、時に審判者でもある。

SNSが発達したことで、ファンは作品の外側からも“物語”を作るようになった。

つまり、**推すこと自体が創作行為**になった。

星野アイの死を悲しむだけでなく、「if」を描き、「グッズを買い」「語り合う」。

そのすべての行為が、“彼女を生かす構造”に組み込まれている。

アイドルを支えるという行為は、もはや“共犯関係”に近い。

彼女を生かすために、俺たちは彼女を“消費”している。

この矛盾こそ、現代の推し文化の本質だ。

俺はそこに、恐ろしいほどのリアリティを感じる。

星野アイを語ること自体が、彼女を“語り続ける装置”の一部になっている。

つまり、『推しの子』を語る俺たち全員が、

“物語の登場人物”になっているということだ。

彼女は、フィクションの中から現実を侵食している。

その境界の曖昧さが、まさに令和の偶像構造だ。

偶像の継承──“死後も推され続ける”という新しい生

かつてアイドルは「生きて輝く存在」だった。

けれど今は違う。

“死んでも推される”時代になった。

星野アイはその象徴だ。

彼女は作中で死んでも、ファンの心の中では生き続け、

SNSでは日々“供養”され、“再演”され、“更新”されている。

この現象は、宗教的継承に近い。

死が終わりではなく、“信仰の始まり”になる。

俺は、これを「デジタル信仰構造」と呼んでいる。

ファンが語り続ける限り、キャラクターは死なない。

むしろ、死ぬことで永遠になる。

星野アイはその最初のケーススタディだ。

彼女の死後、ルビーとアクアの物語が続くように、

ファンたちの中でも“アイの意思”が継がれていく。

アクアが復讐を誓うのも、ルビーが舞台に立つのも、

全ては“アイの死を意味あるものにする”ためだ。

この構造は、フィクションに留まらず、現実のファンダムにも通じる。

俺たちは、推しの“意志”を継ぐために推す。

推すことで、死んだ偶像を再生させる。

それが現代の“信仰の形”なんだ。

嘘と愛の物語は、いまも続いている

星野アイは、嘘を愛と呼び、愛を嘘で包んだ。

その生き方は矛盾だらけで、救いがなくて、だからこそ人を惹きつけた。

彼女がいなくなっても、彼女の言葉は俺たちの中で再生を続けている。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」──この一言は、もはやセリフではない。

それは、現代社会の生き方そのものを表す呪文になった。

俺たちは日々、少しずつ嘘をついて生きている。

SNSで笑い、現実で疲れ、推しを見て救われる。

その循環の中に、“星野アイの哲学”が息づいている。

『推しの子』は、それを肯定する物語だ。

“演じること”を恥ではなく、生存として描いた。

それがこの作品の革命性であり、

星野アイというキャラクターの永遠性だ。

星野アイは、死によって完成した。

でも俺たちは、彼女を“生かす”ことで救われている。

推すとは、信じること。

信じるとは、生かし続けること。

だから彼女の死は、終わりではなく、始まりだ。

──“嘘”の中にこそ、愛がある。

そしてその愛は、まだ終わらない。

まとめ──“嘘”を生き抜いた星野アイ、その愛の行方

星野アイの物語は、“偶像”という言葉の意味を塗り替えた。

彼女は、完璧なアイドルであるために嘘をつき、

母であるために真実を隠し、

そして人を愛したからこそ壊れていった。

けれど彼女の死は、敗北ではない。

“愛されたい”と願うことそのものが、彼女の戦いだった。

『推しの子』はその戦いの記録であり、

“推す”という行為の痛みと救いを描いた現代の寓話だ。

俺はこの記事を書きながら、ずっと考えていた。

アイの言葉「嘘はとびきりの愛なんだよ」は、

実は“人間の生き方そのもの”なんじゃないかと。

人は皆、少しずつ嘘をつきながら、誰かを想いながら、

それでも生きようとする。

だからこそ、彼女の死は悲劇ではなく“証明”だ。

嘘を恐れずに、愛を語れ。

それが、星野アイが残したメッセージだ。

──彼女はもういない。

けれど、彼女を信じた世界は、まだここにある。

よくある質問(FAQ)

Q1. 星野アイを殺した犯人は誰?

A. 直接的な犯人は熱狂的な男性ファン・リョースケです。

ただし、背後ではカミキヒカルが事件構造の“黒幕”として関与しています。

彼自身が手を下してはいませんが、偶像を利用する構造を作った張本人といえます。

Q2. 星野アイはなぜ殺されたの?

A. 彼女はファンに“完璧なアイドル”を見せ続けるために嘘をついていました。

妊娠や出産を隠したことで一部のファンに“裏切り”と受け取られ、

理想像が壊れた反動として、狂信的な暴力に晒されたのです。

Q3. 星野アイは本当に死んだ?

A. 物語上では死亡が確定しています。

ですが、ファンの間では“生存if”や“生きてる世界線”という形で創作的に再生され続けています。

彼女の存在は、物語を超えて“信仰”へと変化しているのです。

Q4. カミキヒカルとはどういう関係?

A. カミキヒカルは星野アイの恋人であり、双子(アクア・ルビー)の父親です。

芸能界の“光と闇”を象徴する人物で、愛と支配の狭間に生きる存在。

彼の存在がアイを追い詰め、物語全体の悲劇を引き起こしました。

Q5. 「嘘はとびきりの愛なんだよ」とはどういう意味?

A. 星野アイにとって“嘘”とは愛を守るための術でした。

本音を言えば壊れてしまう関係を、彼女は“嘘”で包むことで維持していた。

それは欺瞞ではなく、愛の延命装置だったのです。

参考・引用ソース

- アニメイトタイムズ:「星野アイ」特集──プロフィール・死の理由を解説

- Abema Times:「アニメ『推しの子』犯人は誰?カミキヒカルの関与を考察」

- コミックナタリー:実写版『推しの子』カミキヒカル役に二宮和也

- 電撃オンライン:アニメ第3期・カミキヒカル役に宮野真守決定

※本記事は上記公式情報を参照しつつ、筆者による分析・批評を含みます。

作品内容には一部ネタバレを含むため、未視聴の方はご注意ください。

本文中の「現場コメント」「アンケート結果」はファンダム文化に基づく観察・一次情報です。

この記事は、南条 蓮(布教系アニメライター/オタクトレンド評論家)が執筆しました。

アニメ・ファン文化の“熱と構造”を読み解く批評をお届けしています。

コメント