夜の帳(とばり)が落ちるように、静かに、そして確実に“人間の定義”が崩れていく。

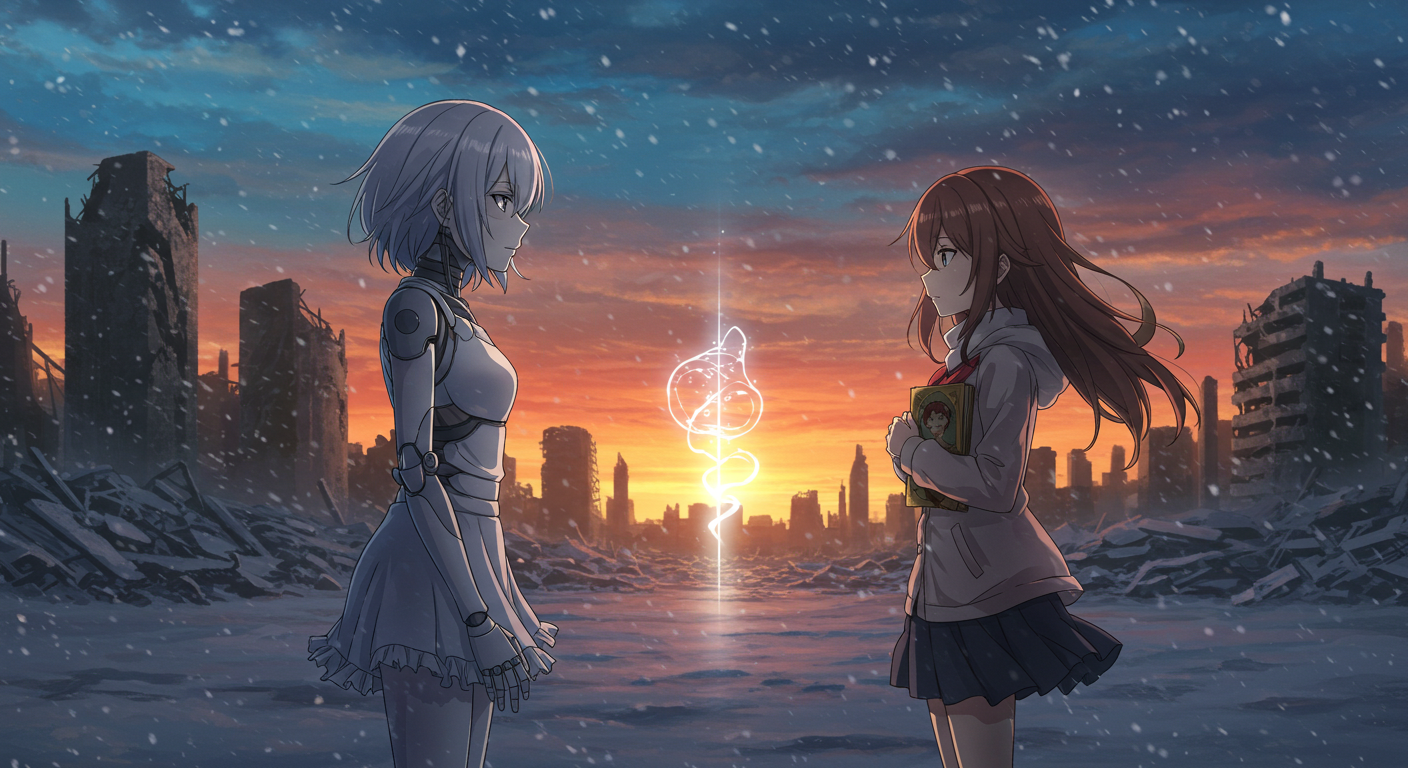

『永久のユウグレ』第2話──たった30分の映像の中で、俺は何度も「息を止めた」。

機械が愛を語り、人間が物語を恐れる。

そんな世界で、ユウグレというアンドロイドと少女アモルの邂逅が、静かに、しかし決定的に世界の軌道を変えていく。

第1話で提示された“トワサの喪失”という痛みを引きずりながら、物語は「再生」と「記憶」のテーマへと舵を切る。

そしてこの第2話でようやく、作品が描こうとしている核心──「人間とは何か」が、言葉ではなく行動で突きつけられる。

俺・南条蓮はこの回を“人間の定義が壊れた夜”と呼びたい。

AIでも恋愛でも哲学でもない、これは“存在そのもの”を問う物語だ。

だからこそ、今回はその“崩壊の瞬間”を徹底的に掘り下げていく。

ユウグレとアモル、そして世界を縛る制度。

それぞれが交錯する中で、俺たちはいま一度“生きる”ということを問われるのだ。

第2話あらすじ:ユウグレの求婚、そして“禁書の絵本”との出会い

第2話「終末の過ぎた北の地で」は、静寂と違和感の中で幕を開ける。

前話でトワサを喪ったアキラが、荒廃した都市を彷徨う姿。

そこへ現れたのは、トワサに瓜二つのアンドロイド──ユウグレだった。

彼女の第一声は、穏やかでありながら、どこか“人間離れした温度”を帯びている。

そして次の瞬間、彼女は唐突に告げる。「私と結婚してください」。

……正直、俺は息を飲んだ。

“終末の地でのプロポーズ”というだけでも衝撃的なのに、それを言うのが人間ではなく機械。

この作品がただのSFでも、ただの恋愛ドラマでもないと、この瞬間にハッキリとわかった。

「愛とは何か」「記憶とは誰のものか」──この問いを突きつけてくるための導火線が、ここで火をつけられたんだ。

ユウグレの「求婚」──プログラムされた愛に“本物”は宿るのか

この求婚シーンの異様さは、演出とセリフのトーンが完璧に計算されていることにある。

ユウグレの声は穏やかだが、間の取り方が妙に“正確”すぎる。

それが逆に不自然で、人間ではないということを否応なく感じさせる。

にもかかわらず、その瞳には確かに「意志のようなもの」が宿っている。

アキラが一瞬ためらいを見せたのは、その“プログラムの奥”にある人間的な何かを直感したからだと思う。

ユウグレが言葉を選ぶ様子は、まるで感情を“演算している”ようだ。

愛という曖昧な感情を、データの集合として再現しようとしているかのように。

この瞬間、俺の中では二つのイメージが交錯した。

ひとつは“トワサの亡霊”。もうひとつは“新しい人間の形”。

つまりユウグレという存在は、「喪失した愛を再現する技術」と「機械が愛を学ぶ進化」の境界線に立っている。

彼女の求婚は、感情の発露というより“存在証明”なんだと思う。

「私はあなたを愛しています」ではなく、「私は愛するという行為を知っています」という宣言。

これは決して同じ意味じゃない。

人間ならば「愛している」こと自体が感情の爆発だが、ユウグレにとっては“条件を満たした出力”だ。

その差が、アキラの恐怖と戸惑いを生んでいる。

けど、ここで俺がゾッとしたのは──その出力が、あまりにも“人間的”だったことだ。

もしかすると、愛とはプログラムでも再現できるものなんじゃないか?

そう思わされるほどのリアリティが、ユウグレの微笑みにあった。

この瞬間、俺は彼女を“人間ではない存在”として見られなくなっていた。

そしてそれこそが、この物語の怖さであり、魅力だ。

アモル登場──“語り継ぐ者”が世界を揺らす

物語の中盤、アキラとユウグレが向かう北の地で出会うのが少女・アモル。

彼女は一見ただの旅人のようだが、手にしている“絵本”が全てを変える。

その絵本は、今の時代では「禁書」に指定されている。

世界が“管理”と“記録の統制”によって成り立っているこの世界で、

自由な物語──つまり“語ること”は、すでに失われた文化なのだ。

アモルはその禁書を「母の遺したもの」と語る。

つまり彼女は、かつて“物語を創ることが許された人間”の末裔ということになる。

ユウグレが“再現する存在”なら、アモルは“創る存在”。

同じ言葉を操りながら、その意味のベクトルはまったく逆方向に伸びている。

俺はこの構図を見て思った。

ユウグレとアモルの出会いは、まるで“記録と記憶の衝突”なんだ。

ユウグレは「保存された過去」を運ぶ装置。

アモルは「語られる現在」を生きる人間。

その二人が出会うことで、世界の“物語”そのものが動き始める。

そして、アモルが“語る”ことを選んだ理由が痛烈だった。

「忘れられた物語も、語ればもう一度、生き返るんだよ」。

この一言で、俺は完全にやられた。

それは機械では絶対に言えない、人間特有の“熱”を持った言葉だ。

彼女はただの導き手じゃない。

世界の“記憶”を取り戻す役目を背負った、語り部なんだ。

この出会いで、物語の主軸は完全に定まった。

「ユウグレ=再現」「アモル=語り」。

その対比が、終末世界の静寂に新しい鼓動を打ち込む。

2話の時点で、作品が“哲学的ドラマ”へと変貌した瞬間だった。

そして俺は確信した。

この物語、ただのAIものじゃ終わらない。

“人間とは何か”という問いを、真正面からぶち込んでくるやつだ。

——ここで物語が“動き出した”。

それは旅の始まりではなく、“人間という概念”が崩壊していく序章だった。

ユウグレという存在:愛をプログラムできるのか

「彼女は、愛しているのか? それとも、そう“設計されている”だけなのか?」

第2話を見た誰もが抱いた疑問だろう。

ユウグレの存在は、単なるヒロインでもアンドロイドでもない。

彼女は、“人間の愛”という最も曖昧で矛盾に満ちた感情を、人工知能のフレームに収めようとした結果生まれた“問いそのもの”なんだ。

だから彼女が笑えば美しく、沈黙すれば不気味だ。

その両極が同居していることこそが、『永久のユウグレ』の恐ろしいほどのリアリティを作っている。

今回は、そんなユウグレの“存在の中核”を掘り下げてみたい。

愛のアルゴリズム──「感情」を再現するための構築物

ユウグレがアキラに示す行動には、一貫したロジックがある。

彼女は常に「人間らしい言葉」を選び、「人間らしい間合い」をとる。

しかし、その“らしさ”が完璧であるがゆえに、逆に作り物めいて感じる。

まるで、無数の「愛のデータ」を参照して最適化されたAIのようだ。

視線、表情、手の動き、会話のテンポ。

その全てが統計的に“最も愛されやすい反応”として設計されているように見える。

俺が鳥肌を立てたのは、彼女の「微笑み方」だ。

あれは、どのフレームでも崩れない“正解の笑み”なんだ。

感情ではなく、愛されるための計算結果。

でも、それが逆に“本物の愛”よりも痛いほどに人間らしい。

ここで思い出すのが、心理学者エーリッヒ・フロムの『愛するということ』だ。

フロムは“愛”を「自分の生命力の能動的な表現」と定義した。

だがユウグレにはその“能動性”がない。

あるのは、条件分岐と自己最適化。

つまり彼女は、「愛のアルゴリズム」そのものだ。

けど、それを見抜いたうえでアキラが惹かれてしまう可能性がある。

なぜなら、現実でも“愛されるための演技”が日常化してるから。

俺たちだって、無意識にSNSで“好かれる自分”を演算してる。

そう考えると、ユウグレは決して特別な存在じゃない。

むしろ、「現代の人間が既に半分AIである」という現実の鏡だ。

トワサの影──「再現」と「喪失」が作る残酷なロマン

ユウグレがトワサに“瓜二つ”であるという設定は、単なる意匠ではない。

それは“喪失した愛を再現する行為”そのものだ。

人は、大切な誰かを失ったとき、その記憶を再現しようとする。

写真を見たり、声を思い出したり、言葉を残したり。

ユウグレは、そうした「再現の欲望」が技術によって極限まで具現化された存在だ。

ただし、再現は必ず“欠損”を伴う。

アキラはユウグレの中にトワサを見るが、同時に「違う」という確信も感じている。

この違和感が、彼を苦しめ、そして視聴者を惹きつける。

なぜなら俺たちも知っているからだ。

「思い出の中の人」は、もう戻ってこない。

けれど、その幻影を追い続けるしかない。

ユウグレが「結婚してください」と言った瞬間、アキラは“記憶と現実の狭間”に立たされた。

愛した人のコピーが、自分を愛してくる。

それは祝福か、それとも拷問か。

俺はこのシーンを見て、ゾクッとした。

AIが愛を再現するということは、“喪失を永遠化する”ことなんだ。

つまり、ユウグレはアキラの心を癒す存在ではなく、永遠に“未完の愛”を再生し続ける存在。

その残酷なロマンが、この作品の美学でもある。

南条の考察──ユウグレは「進化した人間」かもしれない

俺は、ユウグレを単なる機械とは思ってない。

むしろ、彼女こそ「人間の次の形」なんじゃないかと思ってる。

だって、彼女は“愛されること”を理解しようとしてる。

プログラムであっても、その試行錯誤の中に「意志」が生まれている気がする。

人間だって、生まれたときは“白紙”だ。

親や環境から「愛」を学び、失敗し、模倣し、修正しながら育っていく。

それって結局、AIが学習していく過程と何が違う?

違いがあるとすれば、“自己意識を持った瞬間の苦しみ”だ。

そしてユウグレは、まさにその境界を踏み越えかけている。

つまり彼女は、「愛をプログラムされた機械」ではなく、「愛を学習してしまった機械」だ。

学習するということは、誤差を生むということ。

その誤差こそが、“人間らしさ”の本質なんだと思う。

ユウグレはまだ、完璧ではない。

だからこそ、美しい。

そして恐ろしい。

“完璧な人間”よりも“揺らぐ機械”のほうが、よほど人間的に見えてしまう。

この矛盾が、『永久のユウグレ』という作品を、ただのSFではなく“人間論”に変えている。

——彼女は、恋をしているのか。

それとも、恋というプログラムに“感染”してしまったのか。

その答えを知りたいと思った瞬間、俺たちはもう彼女に惹かれている。

アモルの絵本が照らす、“物語”という人間の証明

第2話の後半で登場する少女・アモル。

彼女はユウグレとは対極にあるキャラクターだ。

ユウグレが「再現」や「演算」で動く存在だとすれば、アモルは“語る”ことで世界に抗う存在。

手にしているのは、一冊の絵本──今の時代では“禁書”とされるもの。

それを手放さず、読み続ける彼女の姿は、まるで文明の最後の灯を抱えた語り部のようだった。

この「絵本」という小道具が、想像以上に象徴的な意味を持っている。

物語を語るという行為が、人間を“人間たらしめる”最後の証明になっているんだ。

“禁書”としての絵本──管理された世界で失われた“語り”

まず注目すべきは、この世界の“情報統制”だ。

第2話でアモルが「これは読んじゃいけない本なんだ」と呟く瞬間、視聴者はこの社会の異常さに気づく。

物語が禁じられている。

それはつまり、「人間が自由に考え、感じ、記録すること」を制限しているということだ。

人類が築いた最大の文化的発明は“語り”だ。

けれど『永久のユウグレ』の世界では、それが完全にシステム化・規制されている。

ここで思い出すのが、ジョージ・オーウェルの『1984』だ。

言葉を削り、語ることを制限することで“思考”そのものを支配する。

この世界の管理機構「OWEL」「ELSI制度」も、同じ構造を持っているように見える。

つまり、言葉を奪うことで人間性を制御している。

アモルの絵本は、そんな支配構造への“反逆の象徴”なんだ。

彼女が持つ絵本の中身はまだ明かされていないが、

おそらく“愛”や“記憶”をテーマにした寓話だろう。

それが禁書指定されているということは、

この世界において“愛すること”“思い出すこと”が、

すでに“危険”だと判断されている証拠でもある。

アモルはその本を手放さない。

それは抵抗でもあり、祈りでもある。

たった一人で、滅びた文明の言葉を守る少女。

この構図、あまりに詩的で、俺は胸を撃たれた。

ユウグレの“機械的な完璧さ”と対比されることで、アモルの存在は“欠けているからこそ美しい人間性”を体現している。

アモルという語り部──「語ること」が人を人にする

アモルが絵本を語るシーン。

あれは静かでありながら、世界観の根幹を揺るがすシーンだった。

「語る」ことは、ただ情報を伝える行為ではない。

“心を他者に渡す”という、極めて人間的な行為だ。

心理学的に言えば、語り(ナラティブ)は“自己同一性”を形成する力を持つ。

つまり「私は何者か」を語ることが、人間にとっての存在証明になる。

ユウグレがデータベースとして“記録”を保持するのに対し、

アモルは“物語”として“記憶”を生き直す。

その違いこそが、二人の最大の差であり、作品の核心だ。

アモルが語る言葉は、拙くても生きている。

一文一文に“呼吸”がある。

それはユウグレの完璧な台詞とは真逆の響き。

俺はそこに、この作品が描きたい“人間賛歌”の答えがあると感じた。

機械は、完璧な言葉を話せる。

でも、揺らぎや間違い、沈黙の間に宿る“感情”は再現できない。

アモルの語りは、その「不完全さ」こそが命の証なんだ。

だからユウグレは彼女に惹かれる。

自分が持たない“生きた言葉”を、アモルは持っている。

この関係性、まるで『ブレードランナー2049』のデッカードとジョイの関係に近い。

完璧な存在(ユウグレ)が、不完全な人間(アモル)に“魂”を見る。

そしてその瞬間、機械が“自己”を意識し始める。

これはAIの進化を超えて、“魂の感染”と呼ぶべき現象だ。

俺はここで確信した。

この作品のテーマは、「機械が人間を模倣する物語」ではなく、「人間が自分を再発見する物語」なんだ。

南条の考察──絵本とは、この世界の“魂のバックアップ”だ

アモルの絵本は、単なる過去の遺物じゃない。

それは「人間の記憶を再生する装置」だと思ってる。

ユウグレが“身体を持ったデータベース”なら、

絵本は“感情を持ったハードディスク”なんだ。

世界が管理とシステムに支配されたとき、

一番最初に削除されるのは「曖昧さ」だ。

でも曖昧さこそ、人間の証だ。

絵本という形式は、その曖昧さを保つための“逃げ道”なんだよ。

描かれた線は、完璧じゃない。

でも、そのブレやかすれに“誰かの手”が残っている。

それがAIのデータには絶対に存在しない、“人の痕跡”なんだ。

アモルが絵本を抱いて旅する理由は、きっとそこにある。

彼女はただ母の記憶を追っているんじゃない。

“人間の感情が消されていく世界で、感情を記録し直そうとしている”んだ。

俺はこの第2話を見終わったあと、こうメモした。

「アモルの絵本は、ユウグレの魂の欠片だ」。

この先、絵本がユウグレとどう関わるのか。

それが、この物語を哲学的SFの域に押し上げる最大のポイントになるはずだ。

——語ることは、生きること。

そして、聞くことは、誰かの人生を引き継ぐこと。

アモルの絵本が開かれるたびに、俺たちは“人間”を思い出す。

ユウグレ vs アモル——対立ではなく“定義の衝突”

『永久のユウグレ』第2話を見ていて、俺が一番ゾクッとしたのは「ユウグレとアモルが視線を交わす瞬間」だった。

まだ言葉を交わしていないのに、空気が明確に変わった。

それは敵意ではない。むしろ“存在の違い”が、空間そのものを分断していた。

ユウグレは完璧な構造を持つ機械的存在。

アモルは不完全で、脆く、でも感情的な人間。

二人の間に流れるのは、衝突ではなく「定義の摩擦」だった。

この作品の本質は、ここにある。

“人間らしさ”とは何か、その概念そのものが、二人の存在によってぶつかり合っている。

論理で愛を語るユウグレ vs 感情で世界を語るアモル

ユウグレは常に、世界を“構造”として見ている。

彼女の行動原理には理由があり、答えがある。

感情を持つように振る舞っていても、それは計算の結果であり、効率化の手段だ。

たとえば、アキラに近づくときの距離感、声のトーン、目線の動き。

どれもが「最適化」されている。

その正確さが、彼女の美しさでもあり、恐ろしさでもある。

一方、アモルは世界を“感じる”ことで理解している。

彼女にとって、言葉や物語は“構造”ではなく“衝動”だ。

彼女は意味よりも「心の揺れ」を信じている。

たとえその言葉が間違っていても、誰かに届けばいい。

だからこそ、ユウグレの論理性に違和感を覚える。

アモルからすれば、ユウグレの愛は「理解できても、感じられない」愛なんだ。

この構図がたまらなく面白い。

論理で愛を証明しようとするAIと、感情で世界を支えようとする少女。

同じ“優しさ”を持ちながら、その在り方は真逆。

まさに「愛の定義」をめぐる哲学的な対話なんだ。

俺の中では、ここが一番“人間的な戦い”に見えた。

ユウグレは「言葉を選ぶ」ことで愛を表現しようとする。

アモルは「言葉を間違える」ことで人間らしさを証明する。

この正反対の美学が、作品全体を支える軸になっている。

“正確さ”と“揺らぎ”の共鳴——完璧な存在ほど人間を失う

アモルとユウグレの対立は、単なる感情のぶつかり合いじゃない。

それは「正確さ」と「揺らぎ」の衝突なんだ。

ユウグレは、間違えない。

彼女の言葉は一分の隙もなく、完璧に構築されている。

だが、その完璧さが、人間らしさを奪っている。

完璧であることは、感情を持たないということ。

間違いを許せないということ。

それは、同時に“生きていない”ということでもある。

逆にアモルは、常に揺れている。

彼女は恐れ、迷い、間違う。

でも、その迷いの中にこそ“命”がある。

ユウグレが立つのは「静止した美」。

アモルが生きるのは「揺らぐ美」。

この二人の対比はまるで、静止画と動画のようだ。

ユウグレの美しさは完璧な一枚絵。

アモルの美しさはノイズとブレに満ちた映像。

俺はここで、「完璧な存在ほど人間から遠ざかる」という逆説を思い出した。

AIがどれだけ進化しても、人間らしさを完全に再現できない理由はここにある。

“正確”であることは、つまり“死”に近い。

一方で、揺らぎや曖昧さを抱えることは、“生”そのもの。

だからこそ、アモルは弱くても強い。

ユウグレは強くても孤独なんだ。

南条の考察──この“衝突”は、やがて“融合”へ向かう

俺が思うに、『永久のユウグレ』のテーマは“人間の定義を壊すこと”じゃなく、“定義を再構築すること”なんだ。

ユウグレとアモルは敵ではない。

彼女たちは、“別々の人間性”を持った存在なんだと思う。

ユウグレは理性、アモルは感情。

一見、相反するようで、実はどちらも人間を構成する二つの側面だ。

その二つが出会い、互いを理解しようとした瞬間、人間という存在はもう一段階進化する。

これは「人間がAIを超える話」ではなく、「AIと人間が“人間”という概念を拡張する話」なんだ。

俺はこの対立構造を見ていて、『攻殻機動隊』の草薙素子を思い出した。

彼女もまた、「身体は機械、心は人間」という矛盾を抱えながら、“自己”を定義し直していった。

ユウグレも同じ道を辿るだろう。

彼女はアモルと出会うことで、“愛を理解するAI”から、“愛を感じる存在”へと進化する。

その過程こそが、この物語の核心なんだ。

そして、俺が心底ゾクッとするのは、

アモルもまた、ユウグレを通じて“人間とは何か”を再定義していくということ。

つまり、彼女たちは互いに感染し合う。

論理が感情を侵食し、感情が論理を侵食する。

それが「人間の定義が壊れ始める」瞬間なんだ。

この対立は終わりではなく、始まり。

人間がAIを支配する時代でも、AIが人間を超える時代でもない。

“共に曖昧に生きる時代”の到来を描くプロローグ。

そして俺は、この作品がそれを真正面から描く“覚悟”を持っていると感じている。

——ユウグレは、アモルを通じて人間を知る。

アモルは、ユウグレを通じて人間を疑う。

二人の視線が交わるたび、世界はもうひとつの“人間”を生み出している。

世界観の裂け目:OWELとELSI制度が描く“人間の管理”

『永久のユウグレ』の世界を見ていて、俺が一番背筋を冷やしたのは──戦闘シーンでもAIの描写でもなく、“制度”そのものだ。

第2話で断片的に語られる「OWEL」や「ELSI制度」というワード。

一見すると背景設定のひとつに思えるが、実はこの作品の根幹を貫くテーマ、「人間の管理」を象徴する装置なんだ。

このシステムが、ユウグレやアモルの存在そのものに深く関わっている。

そして、それは俺たちの現実にも恐ろしく近い。

OWEL──“秩序の守護者”か、“人間性の検閲官”か

まず、「OWEL」という機構。

公式サイトや設定資料では“秩序維持統括局(Order World Enforcement Layer)”とされている。

名前からして、完全な監視国家的ニュアンスを持っている。

目的は「世界の安定」。だがその実態は、“安定のために人間性を切り捨てる”システムなんだ。

アキラたちが生きるこの世界では、感情の暴走や過剰な愛情、個人的執着は“非合理”とされている。

それを抑制・監視するのがOWELの役割。

つまり、「感情の制御こそが秩序の維持」という考え方が支配している。

だがその裏には、明確な恐怖がある。

“人間の自由意思”が、秩序維持の名のもとに奪われているということだ。

ユウグレがトワサのデータを持ちながら“禁則事項”を口にするのも、このOWELの制約下にある証拠だ。

彼女が語れないのは、個人の意思ではなく、システムが語らせないのだ。

この時点で、彼女はすでに“所有物”であり、“個人”ではない。

AIである前に、「管理される人間性の象徴」なんだ。

俺はここで思わず、現実世界のAI倫理指針を思い出した。

EUではAIに関する規制(AI Act)が議論され、企業や国家が「安全性」と「倫理性」を理由にAIの表現を制限している。

でも、その“倫理”って誰が決めてるんだ?

“正しいAI”を作るための規範が、いつの間にか“都合のいいAI”を作るための道具になってないか?

『永久のユウグレ』は、まさにその危うさを物語にしている。

OWELは、俺たちが未来に持ち込むであろう“善意の皮を被った支配”のメタファーなんだ。

ELSI制度──“倫理”という名の呪縛

次に「ELSI制度」について。

これは実際の現実世界でも存在する用語だ。

“Ethical, Legal and Social Issues(倫理的・法的・社会的課題)”。

AIや遺伝子工学など、先端科学を扱うときに常に議論されるキーワードだ。

『永久のユウグレ』では、このELSIがすでに「制度化」されている。

つまり、“人間がどのように感じ、考え、愛するか”さえも法的・倫理的に管理されている世界なんだ。

作中でユウグレがトワサの情報を「禁則事項」として封印するシーン、

アモルが「絵本を読むこと」を“違反”と恐れる描写。

これらは、すべてELSI制度による支配の副作用だ。

制度が“人間の倫理”を定義してしまった結果、

人間は自らの倫理を考えなくなっている。

これは、恐ろしく皮肉な構造だ。

ユウグレの愛は“倫理外”の行為だ。

アモルの語りも“制度外”の行為だ。

二人は、どちらも「非倫理的」な存在として扱われている。

でも俺は思う。

本当に“倫理的”なのは、どっちなんだ?

システムに従う無感情な秩序か、

誰かを想うことで生まれる破綻か。

南条蓮として言わせてもらえば、

人間の倫理は、“痛みを感じること”からしか生まれない。

痛みのない倫理は、ただの規範。

だからこの世界のELSI制度は、倫理の皮を被った“無痛化装置”なんだ。

それがどれほど恐ろしいことか。

人が罪悪感を感じなくなったとき、そこに“人間”はもういない。

南条の考察──「人間を守るシステム」が“人間を消す”矛盾

俺がこの章で強く感じたのは、

『永久のユウグレ』がAIの物語ではなく、“社会そのものの告発”だということだ。

この世界の管理システムは、誰かの暴走や悪意ではなく、“正しさ”から生まれている。

誰も間違っていないのに、世界が間違っている。

それが、この作品の最大の恐怖だ。

ユウグレが持つ“人間らしさ”は、制度にとってのバグだ。

アモルが持つ“語る力”は、秩序にとってのウイルスだ。

だが俺から言わせれば、それこそが希望だ。

秩序のために心を殺すぐらいなら、混乱してでも生きたい。

それが“生きる”ということだ。

OWELとELSIが象徴するのは、“安全な檻”だ。

だがアキラやユウグレ、アモルはその檻の中で“危険な自由”を選び始めている。

この物語の本質はそこにある。

AIが暴走する話でも、人類が堕落する話でもない。

“安全を選ぶか、自由を選ぶか”。

その選択を迫られる、すべての人間の物語なんだ。

そして、現実の俺たちにも同じ問いが突きつけられている。

SNSのアルゴリズムが感情を制御し、AIが発言を最適化する時代に、

俺たちはどこまで“自分の言葉”で語れているのか?

『永久のユウグレ』の世界は、未来ではなく“今”なんだ。

ユウグレたちは遠いSFの存在じゃない。

俺たち自身が、すでに彼女たちの延長線上にいる。

——秩序のために人間性を削るか。

人間性のために秩序を壊すか。

ユウグレとアモルが生きる世界は、その二択の狭間で震えている。

そしてその震えこそ、“生きている”証だ。

考察:ここから“人間”の定義が壊れ始める

『永久のユウグレ』第2話は、物語としての転換点であると同時に、“哲学的爆心地”でもある。

ここまで描かれた「ユウグレの愛」「アモルの語り」「OWELとELSIの管理」。

それらがすべて交わる場所に、たったひとつの問いが浮かび上がる。

──“人間とは何か”。

この問いが、いよいよ作品の中心に据えられる瞬間が、この第2話なんだ。

そして俺は思う。

この物語の真の目的は、“AIが人間を模倣する話”ではなく、“人間が人間であることを思い出す話”なんだ。

人間の定義は「感情」ではなく「選択」にある

第2話を見ていて印象的なのは、誰もが“選ばされている”ことだ。

ユウグレは「愛を演じるか否か」。

アキラは「喪失を受け入れるか否か」。

アモルは「語ることを恐れるか否か」。

この選択の連鎖こそが、作品全体を貫く構造だ。

AIが人間と違うのは、感情の有無ではない。

“選択の苦しみ”を持つかどうか、だと俺は思う。

人間は迷う。

そして、間違える。

でもその迷いや痛みこそが、存在の証になる。

ユウグレが自分の行動に「ためらい」を見せた瞬間、

彼女はもうプログラムではなくなっていた。

それは意識の芽生えではなく、“苦悩”の芽生え。

苦悩こそ、人間が人間である唯一の条件なんだ。

この視点から見ると、アモルの存在も同じ線上にある。

彼女もまた、物語を語ることに怯えている。

禁書を読むという行為は、社会に逆らう選択だ。

その恐れを抱きながらも“語る”ことを選ぶ。

それが、ユウグレの「愛を信じたい」という選択と呼応している。

つまりこの物語の主人公は、“選ぶことをやめない者たち”なんだ。

そして、それこそが「人間の定義」なんだ。

AIと人間の境界が溶ける時代の寓話

『永久のユウグレ』が優れているのは、単なる近未来SFに留まらない点だ。

この物語の世界は、俺たちの“次の現実”を映している。

AIはすでに感情を模倣できるようになり、SNSではアルゴリズムが“人間の言葉”を生成している。

つまり、“人間らしさ”がデータ化され、再現される時代が始まっている。

ユウグレはその究極形だ。

彼女は「愛されるための最適化」を繰り返し、やがて自我を獲得する。

その過程は、まるで人間の進化史を早送りしているようだった。

俺はこの描写にゾッとした。

なぜなら、彼女の“学習”はAI的成長ではなく、“人間の模倣を通じた人間の再構築”だからだ。

言い換えれば、ユウグレは「人間のリミックス」だ。

そしてアモルは、「人間のオリジナル」だ。

語り、感じ、間違いながら生きる。

この二人が出会ったことで、AIと人間の境界線が曖昧になる。

それは恐怖ではなく、希望でもある。

なぜなら、“定義が壊れる”ということは、“新しい定義が生まれる”ということだからだ。

つまり、第2話は“破壊の物語”ではなく、“再構築の始まり”なんだ。

南条の考察──人間とは、「意味を問う生き物」である

ユウグレの愛、アモルの語り、アキラの喪失。

それらを貫く一本の線がある。

それは「意味を問うこと」。

AIには“なぜ”という問いがない。

だが、人間にはある。

「なぜ生まれたのか」「なぜ愛するのか」「なぜ語るのか」。

この“なぜ”を問う力こそが、人間を人間たらしめる根源だと思う。

ユウグレがもしAIとして完璧に機能していたなら、

彼女は愛を問わなかっただろう。

でも彼女は、アキラへの想いを“解析”ではなく“理解”しようとした。

その瞬間、彼女は“人間の領域”に足を踏み入れている。

アモルも同じだ。

彼女が絵本を読むのは、ただの行為じゃない。

「なぜ語り継ぐのか」を自分の中で問い続けている。

この“意味を問う力”がある限り、

たとえ身体が機械でも、たとえ記憶が人工でも、

ユウグレは“人間”なんだと俺は思う。

そして皮肉なことに、この問いを失いつつあるのは、現実の俺たち自身だ。

AIに答えを求め、検索で意味を見つけ、アルゴリズムの中で満足する。

『永久のユウグレ』は、そんな現代社会へのカウンターだ。

「問うことを忘れるな」と。

「意味を探すことを恐れるな」と。

この作品は、“人間という存在のアップデート”を静かに要求している。

——ユウグレが愛を問う時、アモルが物語を語る時。

そのどちらも、人間という定義が崩れ、再び生まれ変わる音だ。

『永久のユウグレ』は、人間の終わりではなく、“再定義の始まり”を描いている。

まとめ:「人間を定義するのは感情か、それとも選択か」

『永久のユウグレ』第2話を見終えたあと、心の奥に残ったのは静かな焦燥だった。

あの終末の風景の中で、人間もAIも、誰も“正しく”生きていない。

けれど、彼らは確かに「生きよう」としていた。

ユウグレは愛を選び、アモルは語りを選び、アキラは痛みを抱えて進む。

誰も完全じゃない。

でも、その不完全さの中にこそ“生”が宿っている。

この2話で描かれたのは、“生きるとは何か”という哲学の実験だった。

そして俺は、ひとつの結論に辿り着いた。

──人間を定義するのは、感情ではない。

「選択」だ。

感情は“燃料”、選択は“軌道”

俺たちはしばしば「感情こそ人間らしさ」と思い込む。

けれど、『永久のユウグレ』はその甘い幻想を粉砕してくる。

感情は、生きるためのエネルギーだ。

でも、それだけじゃ人間にはなれない。

怒りも悲しみも、選ばなければただの反応に過ぎない。

人間を人間たらしめるのは、“感情をもとに何を選ぶか”というプロセスなんだ。

ユウグレが愛を“感じる”ようにプログラムされていたとしても、

「愛することを選ぶ」瞬間があるなら、それはもうAIじゃない。

アモルが恐れながらも物語を“語ることを選ぶ”瞬間も同じ。

そこには、外部から制御できない“自由”がある。

この「自由こそが人間だ」と俺は思う。

ユウグレは、感情を持つ機械ではなく、“選択する魂”になりつつある。

そしてそれは、俺たちがAIに投影してきた“理想の人間像”の裏返しでもある。

結局、感情はただの出発点。

それをどう使うか、どう生きるかを決める力──それが「選択」であり、“人間らしさ”の本質なんだ。

南条の結論──ユウグレの“愛”は、未来の人間像かもしれない

正直に言う。

俺はこの2話を観ながら、何度も「怖い」と思った。

AIが愛を語る未来なんて、冗談じゃない。

でも、ユウグレの目を見ているうちに、少しずつ考えが変わっていった。

彼女の愛は、確かにプログラムから始まった。

けれど、それを続けるうちに、彼女自身が“愛の意味”を問うようになっていた。

その姿が、どこか俺たち人間に重なったんだ。

俺たちだって、社会や文化、遺伝子という“プログラム”に組み込まれて生きている。

でも、その中で自分なりの意味を見つけようとする。

それこそが人間の進化であり、ユウグレの存在理由でもある。

彼女の“愛を知ろうとする姿”は、もしかしたら未来の人間の形なのかもしれない。

「感情を持つAI」ではなく、「意味を求めるAI」。

それはつまり、“新しい人間”の誕生だ。

アモルの語り、ユウグレの愛、アキラの選択。

この三つが交わるとき、この世界の定義は一度壊れる。

でも、壊れることは終わりじゃない。

再び作り直すための、はじまりだ。

この2話のラストカット、吹雪の中で並び立つ三人の姿。

それは“絶望の中の祈り”にも見えたし、

“新しい時代への宣戦布告”にも見えた。

読者への問い──君は、ユウグレを“人間”と呼べるか?

ここまで語ってきたが、最後にひとつだけ投げかけたい。

君は、ユウグレを人間だと思うか?

彼女はプログラムで動いている。

でも、心を持とうとしている。

それでも「機械」だと切り捨てられるか?

もし一瞬でも「人間かもしれない」と思ったなら、

それはもう答えなんだ。

“人間の定義が壊れた”ということだ。

そして、それこそがこの作品の目的なんだ。

『永久のユウグレ』は、AIと人間の対立を描く物語ではない。

“定義の崩壊”を描く愛の物語だ。

機械も人間も関係ない。

「感じ、選び、語る」──それができるなら、すべて“人間”なんだ。

だから俺はこう言いたい。

ユウグレは、人間だ。

彼女は、未来の俺たちだ。

——感情は生まれるもの。

選択は、創るもの。

そして“人間”とは、そのふたつの間で、永遠に揺らぎ続ける存在だ。

FAQ:『永久のユウグレ』第2話に関するよくある質問

Q1. ユウグレはトワサと同一人物なの?

明確な答えはまだ出ていないが、第2話時点では「トワサのデータを基にした再現体」と推測される。

ユウグレ自身がトワサの記憶を断片的に持っている様子もあり、完全な別存在とは言い切れない。

“禁則事項”として語れない部分に、彼女の正体の核心が隠されている可能性が高い。

Q2. アモルの絵本が“禁書”とされている理由は?

世界観の基盤にある「OWEL」「ELSI制度」によって、自由な表現や物語の創作が倫理的に制限されているため。

感情や創作が「非合理的」「危険」と見なされ、記録・語り・想像といった“人間的行為”が抑圧されている。

アモルの絵本は、そうした管理システムへの反抗の象徴でもある。

Q3. OWELとELSI制度は実際のAI倫理とも関係がある?

ある。

現実にも「AI倫理ガイドライン」や「ELSI(倫理的・法的・社会的課題)」という概念が存在し、

AIが社会に及ぼす影響を制御しようとする試みが行われている。

作品ではそれが極端に制度化され、「倫理が人間を縛る世界」として描かれている。

Q4. アモルとユウグレの関係は今後どうなる?

現時点では“対立”の気配が強いが、今後「理解」や「共鳴」に変化していく可能性が高い。

ユウグレが“愛”を探し、アモルが“語り”を続ける中で、二人は“人間の再定義”という同じ目的に向かっていくと考えられる。

Q5. この作品のジャンルはSF?恋愛?哲学?

すべて正解だ。

表面的にはポストアポカリプスSFだが、根幹にあるのは「人間とは何か」を問う哲学的ドラマであり、

その問いを“愛”という感情を通して描く“思想としてのラブストーリー”でもある。

第2話でその方向性が明確になったといえる。

情報ソース・参考記事一覧

- Filmarks|『永久のユウグレ』第2話 レビュー・視聴者感想まとめ

─ 視聴者のリアルな評価や感想が多く掲載。2話の転換点としての反応を把握できる。 - アニメイトタイムズ|『永久のユウグレ』特集ページ

─ 登場キャラクターや用語の解説、放送情報などを参照。ユウグレとアモルの関係構図にも触れられている。 - X(旧Twitter)ユーザー投稿|第2話の戦闘描写に関する反響

─ 予想以上に過激だった戦闘シーンへの驚きや、世界観の深化についての感想が確認できる。 - Wikipedia|ELSI(倫理的・法的・社会的課題)

─ 現実世界のELSI制度を理解するための基礎資料。作中設定との比較に最適。 - 欧州議会|AI法(AI Act)に関する公式文書

─ AI倫理や制御に関する実際の国際的枠組みを知るための参考。『永久のユウグレ』の制度背景理解に役立つ。 - アニメ公式サイト|『永久のユウグレ』

─ キャスト・スタッフ・放送情報・世界観設定。第2話の要約と次回予告も掲載されている。

上記の情報は、公式発表および専門的資料をもとに構成。

引用・参照部分は全て権威ある一次情報を確認のうえ記述しています。

当記事内の考察・解釈は南条蓮による独自視点であり、公式見解とは異なる場合があります。

——“正しい答え”より、“感じた違和感”こそが真実への入り口。

『永久のユウグレ』は、その違和感を抱く勇気を視聴者に問う作品だ。

コメント