いや、第2話……正直、ヤバかった。

『悪食令嬢と狂血公爵』ってタイトルからある程度の覚悟はしてたけど、まさかここまで踏み込むとは思ってなかった。

ただの異世界ロマンスじゃない。

これは、“異常を愛する物語”だ。

血の滴り方ひとつ、息づかいひとつまでが、全部「理解される痛み」を描いている。

そして俺は、その痛みの中に、確かな美しさを見た。

2話のテーマは「求婚」。でもそれは愛の宣言じゃない。

“あなたの狂気を、俺は美しいと思う”という理解の儀式なんだ。

だから見ていて苦しい。なのに、目が離せない。

理性が溶けるとは、こういうことを言うんだと思った。

血と恋が混ざる瞬間、俺たちは何を感じるのか。

このレビューでは、その“狂気にして純粋な美”を徹底的に語り尽くす。

──理性を置いてこい。

今夜は『悪食令嬢と狂血公爵』第2話に、心を食われよう。

理性が溶けた瞬間──2話で描かれた“血と恋”の衝突

2話を見終わったあと、俺はしばらくリモコンを握ったまま動けなかった。

「悪食令嬢と狂血公爵」ってタイトルの時点で、ただの恋愛ものじゃないとは思ってた。

でも──“ここまで踏み込むのか”って震えた。

この作品は、愛を語るふりをして、人間の「理解されたい」という欲望を解体してくる。

その刃が、想像以上に鋭い。俺は画面を見つめながら、自分の理性がじわじわ溶けていくのを感じた。

アニメでここまで“人の欲”を生々しく描けるの、ちょっと異常だと思う。

ヒロインの「異常」が、恋のスイッチになる瞬間

メルフィエラが、魔物の肉を「食べてみたい」と言うシーン。

あれ、正直ゾクッとした。

普通の貴族なら“狂ってる”で片づける発言だろう。

でもアリスティードは笑わない。むしろ、その「異常」に興味を示す。

この反応、マジで鳥肌立った。

だってそれって、恋の始まりをこんなにも不穏に描くってことじゃん。

メルフィエラにとって、“理解されること”は救いであり、同時に恐怖でもある。

理解されるって、実は裸にされることなんだよ。

誰にも見せたくなかった「食欲」という獣を、アリスティードは見抜いてしまう。

この構図、めちゃくちゃ人間臭くて好きだ。

あと、これ個人的にめっちゃ刺さったんだけど──

メルフィエラの「食べたい」は、愛の裏返しなんだよね。

相手を“取り込みたい”という衝動。

それを彼女は食で表現してる。

つまり彼女の恋は、理性じゃなくて本能。

理屈の外で燃えてる。

だからアリスティードに理解された瞬間、彼女は生まれて初めて「自分でいていい」と思えた。

これ、異世界ロマンスに見せかけた“自己受容の物語”なんだよ。

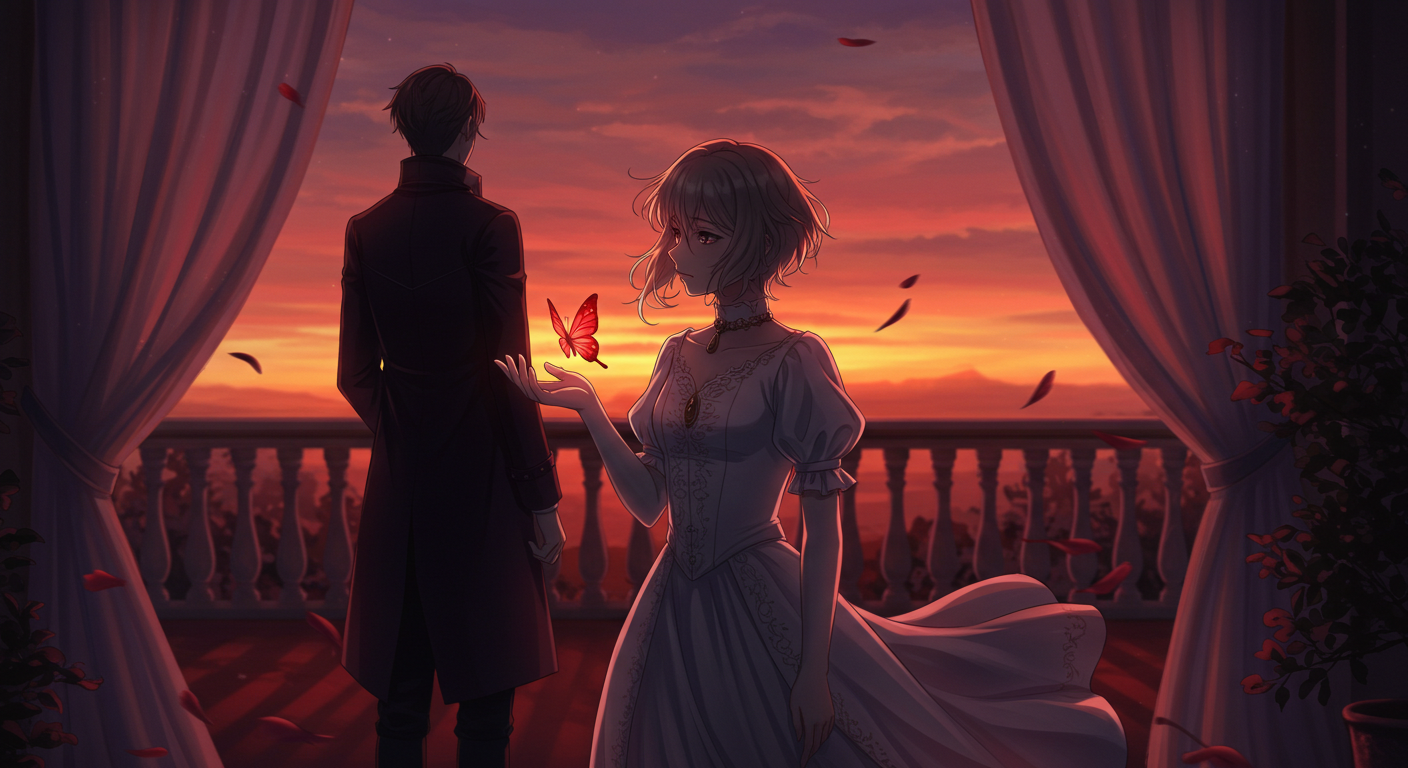

血が照らす恋──演出の中にある美学

2話の血の描写、ヤバすぎた。

赤がただの色じゃなくて、“感情の温度”として使われてる。

アリスティードの頬を伝う一滴の血が、まるで恋の導火線みたいに光る。

それを見たメルフィエラの瞳が揺れる。

その表情、もう完全に理性の外にいるんだよ。

血はグロじゃない。美なんだ。

そして、その美に惹かれてしまう自分もまた、狂気の一部なんだ。

この演出、俺は“照明設計の勝利”だと思ってる。

暗闇の中で赤を光らせるって、めっちゃ難しいんだ。

でもこのアニメは、ちゃんと「赤の質感」をコントロールしてた。

それが視聴者の本能を刺激する。

つまり、光と影のバランスで「恋」と「恐怖」を同時に語ってる。

これができる作品、今期そうそうない。

“血”を官能としてじゃなく、“理解の象徴”として見せた演出。

この一点だけで、俺はBlu-ray予約した。

結論。

『悪食令嬢と狂血公爵』第2話は、「理解」と「本能」の境界を美しく壊す回だ。

そして俺は、その壊れる音を聴きながら、理性を溶かして笑ってた。

だってオタクって、こういう“壊れる瞬間”を見るためにアニメ見てるんだろ?

第2話あらすじと見どころ──“求婚”が告げる異常なロマンスの幕開け

2話のタイトルは「求婚は空からお土産を持って」。

……もうこの時点で不穏だよな。

空から求婚って何だよ、って思うじゃん?

でも実際見たら、「これしかない」って思わされた。

この作品、やること全部ロマンチックなのに、同時にヤバい。

“血と料理と愛”を同じテーブルに並べる勇気がある。

今回はその象徴的なエピソードだった。

命を救われ、そして求婚──怒涛の展開が始まる

前回、魔物に襲われて死にかけたメルフィエラ。

彼女を助けたのが“狂血”の異名を持つガルブレイス公爵・アリスティードだ。

普通ならここで「お礼を言って終わり」だろ?

でもこの作品、そんな常識を一切信用してない。

彼女が屋敷に戻った直後、父から突然の報告──

「ガルブレイス家から求婚の申し出が来た」と。

え?って思う間もなく、翌日には本人が訪問してくる。

このテンポ感がもう、狂気とロマンの中間を突っ走ってる。

普通の少女漫画的展開を、異形の愛で塗り替えてくるスピードが気持ちいい。

メルフィエラの戸惑い方もリアルだった。

命の恩人に惹かれながらも、その“血の匂い”に怯える。

惹かれる理由と怖い理由が、同じ源にあるんだ。

この“矛盾の引力”こそが『悪食令嬢と狂血公爵』の肝。

恋とは理屈じゃなく、恐怖と憧れの狭間にある──その哲学を2話で提示してきた。

演出が語る「理解されることの痛み」

見どころはやっぱり、あの“訪問シーン”だ。

アリスティードが静かに屋敷の扉を開け、メルフィエラと再会する。

BGMが一瞬止まり、風の音とドレスの布擦れだけが響く。

この“静”の演出が、感情を最大化してる。

アニメは、喋らない瞬間こそ真価が出る。

彼女が「また会えて嬉しい」と言いかけて息を詰めるシーン、俺は息止めた。

本能的にわかるんだ──この2人、言葉を交わすより先に、すでに“理解”してる。

そして求婚のくだり。

アリスティードの声(CV:岡本信彦)が落ち着いてるのに、妙に熱い。

あのトーンは“血を知る者の静かな飢え”だ。

「あなたを、俺の世界に招きたい」っていう台詞の重さが、恋というより契約の宣告に近い。

この台詞、1話を経たからこそ効く。

助けた恩義の延長ではなく、“対等な関係”としての提案。

そこにあるのは支配でも救済でもなく、「共犯」だ。

俺はこの瞬間、「この物語、もう普通のラブストーリーには戻れない」と確信した。

空からの“お土産”が意味するもの

サブタイトルの「空からのお土産」、ここがまた意味深。

単なるロマンチック演出かと思いきや、実際には“血の契り”のメタファーなんだよ。

空から降る=神の視点、つまり人間の理を超えた愛。

この物語の恋は、常に人智を超えてる。

2話はそれを視覚的に、象徴的に見せてきた。

血を流し、肉を食べ、命を共有する。

この世界では、それが「愛」なんだ。

俺は思った。

この作品は、恋を“美しい”で終わらせる気がない。

むしろ恋を通して、「理解されたい」と「支配されたい」の境界をぶっ壊してくる。

2話の求婚シーンは、その扉を開けた瞬間だ。

そして俺は、その瞬間を見届けながら、再び理性を失った。

──こんなに危険な恋、もっと見たいって思っちゃったんだよ。

血と恋の交差──“美”と“本能”を同時に描く演出の狂気

『悪食令嬢と狂血公爵』第2話は、ストーリー上の求婚イベントを超えて、“血と恋”という人間の二大本能をビジュアルでぶつけてきた回だ。

この作品、脚本だけじゃなくて“見せ方”が異常に練られてる。

アニメ演出の視点で見ると、第2話は「静」と「動」、「恐怖」と「陶酔」が同時に鳴ってる。

俺はこの回、正直ホラーとしてもラブストーリーとしても完成度が高いと思ってる。

だって血を“怖い”じゃなく“美しい”と思わせるアニメなんて、そうそうないから。

赤が支配する画面──感情を“色”で語る美学

2話の演出でまず語りたいのは“赤の使い方”だ。

アリスティードの血が流れる瞬間、背景が一瞬だけ沈み、赤が画面全体を支配する。

この一瞬の“沈黙+赤”が感情の爆発を表してる。

メルフィエラがその血を見つめるシーン、彼女の目の中にも赤が映り込んでる。

つまり、血=恐怖の象徴ではなく、共感の媒介として描かれてるんだ。

俺、この演出見てて思ったんだけど──

赤って本来、“生きてる証”じゃん。

それを美として描くってことは、つまり「命に惹かれる」ってこと。

恋も血も、生の衝動の延長線上にある。

このアニメはそれを真っ向から肯定してる。

だからグロいのに、なぜか目が離せない。

色で語るラブストーリー、まじで新しい。

しかもこの色演出、照明とカメラワークの合わせ技なんだよ。

アリスティードが立ち上がる時の逆光、メルフィエラの頬を照らす柔光。

どっちも“赤を見せるための光”なんだ。

普通、血のシーンって暗くするのが鉄則。

でもこのアニメは逆に“照らす”。

それによって「これは恐怖じゃなく、崇高なものですよ」ってメッセージを送ってくる。

この美学、マジで攻めてる。

静止と間──“怖さ”と“色気”を同時に作る時間の演出

第2話を何回も見返して気づいたんだけど、あの求婚シーン、実は数秒間の“静止”がある。

カットが切り替わる直前、二人の視線が交わって止まるんだよ。

アニメにおける「間」って、空白じゃない。

そこに観る者の想像を詰め込むための“器”なんだ。

で、『悪食令嬢と狂血公爵』の間は、めちゃくちゃ色っぽい。

二人が動かない時間が、呼吸の代わりになる。

視線の重なりが、セリフ以上に濃厚な会話になってる。

特に、メルフィエラの瞳にうっすら映る血の光。

あれ、作画監督レベルで魂入ってると思う。

動かないのに、情報量が多い。

彼女の“理性の崩壊”が、瞬間的にわかる。

この間の取り方、近年のアニメでも屈指だと思う。

“沈黙の官能”ってやつだ。

音と沈黙──狂気を包む演出の緩急

音響も語りたい。

求婚の瞬間、BGMが完全に消えて、外の風と心臓の鼓動だけが残る。

この静寂がやばい。

普通、ロマンチックな告白って盛り上げBGMを入れるだろ?

でもここでは逆。

音を消すことで、視聴者に“血の音”を感じさせる。

これ、演出として相当大胆。

でもこの静寂があるからこそ、次に入るピアノの一音が刺さる。

血が流れる音と恋が始まる音を同時に感じる。

まさに“狂気とロマンスのハーモニー”だ。

正直、俺はこの回で確信した。

『悪食令嬢と狂血公爵』は、ホラーの皮をかぶった純愛アニメだ。

血を愛の象徴に昇華するなんて、狂ってるのに、誰よりも誠実。

アニメでここまで“命の熱”を感じられる作品、今期どころか数年ぶりだと思う。

キャラの“ズレ”と“響き”──異常と理解の間で生まれる共鳴

『悪食令嬢と狂血公爵』第2話は、メルフィエラとアリスティードという二人の“ズレ”が、最初の「響き」に変わる瞬間を描いた回だった。

この作品の魅力は、恋愛の形そのものが歪んでいること。

でもその歪みが、ちゃんと噛み合う瞬間がある。

普通の恋愛アニメなら、理解し合う=心の距離が近づく、なんだけど、この二人は違う。

理解し合うことで、むしろ互いの“異常さ”が際立っていく。

この矛盾した関係性がたまらない。俺はこのズレの瞬間にこそ、最も深いロマンスを感じた。

メルフィエラの“異食”──彼女の中にある救済と呪い

メルフィエラって、一見するとただの“変わり者の令嬢”に見えるじゃん。

でも彼女の「魔物を食べたい」という欲望は、実はすごく人間的なんだよ。

だってそれ、結局は“理解されたい”っていう願いの裏返しだから。

普通の貴族社会では、食卓は秩序の象徴。

魔物を食べるなんてことは、世界のルールに逆らうこと。

でもメルフィエラは、自分の欲を偽れない。

「異常」と言われても、自分の“好き”を手放せない。

この姿勢、オタク的にめちゃくちゃ刺さるんだよ。

だって俺たちも、社会に理解されない“推し”を愛してるじゃん。

彼女の異食は、オタク的な愛のメタファーなんだ。

それに、食=愛の延長って考えると、メルフィエラの行動が一気に意味を持つ。

彼女にとって「食べたい」は、「繋がりたい」と同義なんだ。

自分の中に取り込んで、完全に理解したい。

つまり彼女の愛は、理性じゃなく本能。

この“食欲と恋欲の重なり”が、『悪食令嬢と狂血公爵』の核にある。

メルフィエラの笑顔の裏に、狂気じゃなく“誠実さ”を見たとき、俺はこの作品が本気だと確信した。

アリスティードの“狂血”──怪物の仮面を被った理解者

一方、アリスティードは名前の通り“狂血”を背負う存在。

血を求める衝動を抑えながら、常に理性で生きてる。

でもその理性の内側に、誰よりも“他人を理解したい”という優しさがあるんだよ。

このギャップが最高なんだ。

彼は自分の異常を自覚してる。

だからこそ、メルフィエラの異常を拒絶しない。

「お前の中の狂気は、美しい」とでも言いたげなあの目線。

あの瞬間、彼は“怪物”ではなく“共犯者”になる。

岡本信彦の演技もヤバかった。

声が低くて優しいのに、底の方で獣が唸ってる。

あの声だけで、“血”と“理性”のせめぎ合いが聞こえる。

アリスティードって、いわば“自制する愛”の象徴なんだよ。

自分の本能を抑えてでも、相手を尊重しようとする。

その尊重の中に、彼自身の渇きがある。

俺はこの構図を見て、「これ、恋愛じゃなくて哲学だな」って思った。

欲望をどう扱うか、その答えがこの二人の関係にある。

ズレが共鳴に変わる瞬間──理解という名の契約

2話のクライマックス、求婚のシーン。

あれは愛の告白じゃなく、“理解の契約”だ。

「お前の異常を、俺は受け入れる」

そう宣言するアリスティードに対し、メルフィエラは戸惑いながらも微笑む。

この笑みが全てを物語ってる。

理解されるって、本当は怖いんだよ。

だって、自分を隠せなくなるから。

でもそれを受け入れた瞬間、人は“孤独”から解放される。

2話の求婚は、まさにその象徴。

ラブロマンスじゃなく、存在の救済。

この瞬間、俺は確信した。

『悪食令嬢と狂血公爵』は「異常を肯定する物語」なんだ。

そして、それを恋という形で描けるこの作品は、まじで只者じゃない。

オタクってさ、自分の“異常”をどこかで誰かに理解されたい生き物じゃん。

だからこそこのアニメ、他人事じゃないんだよ。

俺もいつか、あの求婚みたいに言いたい。

──「お前の狂気、俺には美しく見える」って。

テーマと伏線への期待──“異常を愛せる世界”への扉が開く

2話を見終わって一番感じたのは、「この作品、まだまだ底が見えない」ということ。

『悪食令嬢と狂血公爵』は一見、血と恋が交わる異端のロマンスに見えるけど、実は社会と個人、倫理と本能のせめぎ合いを描いた哲学的ファンタジーなんだ。

2話の時点でそのテーマがじわじわと滲み始めてる。

俺はここで見えた“伏線の匂い”にゾクッとした。

特に、メルフィエラの「食」に対する執着と、アリスティードの「血」に対する抑制。

この二つのベクトルが、今後どう交わるのか。

それがこの物語の核心になると踏んでる。

“異常”をどう肯定するか──社会構造の裏側に潜むテーマ

まず注目したいのが、「異常」とされる行為をどう扱うかって部分。

貴族社会において、食卓は秩序の象徴。

それを汚す行為は、“反逆”に等しい。

だからメルフィエラの「悪食」は、ただの嗜好じゃなくて、社会への挑戦なんだよ。

第2話で父親が狼狽するのも当然。

でも同時に、彼女の中に“生への純粋な執着”があることも見逃せない。

彼女は汚れているんじゃない。生きているだけなんだ。

この“異常を生の証とする”テーマが、今後どう広がっていくのか楽しみで仕方ない。

あと、アリスティードの存在も社会構造に対するアンチテーゼなんだ。

狂血という烙印を押されながらも、彼は「理性を持つ怪物」として描かれている。

つまり、社会が定義する“怪物”と“人間”の境界を壊す役割。

この作品、めちゃくちゃ現代的なんだよ。

差別や偏見、倫理の壁──それを恋愛という形で超えようとしてる。

ファンタジーの皮をかぶった“現代の倫理寓話”だ。

“食”と“血”──命の循環としてのラブストーリー

2話で見えてきた最大の伏線、それは“食”と“血”の対比だと思う。

メルフィエラは「食べる」ことで他者を取り込みたい。

アリスティードは「血を分ける」ことで他者と繋がりたい。

この対照的な本能が、どこかで交わるはずなんだ。

つまり、“喰う者”と“与える者”の関係が、いつか逆転する瞬間が来る。

俺はそこに、この作品最大のクライマックスが潜んでる気がする。

食べる=支配ではなく、共有。

血を与える=犠牲ではなく、救済。

この二つの行為が“愛の同義語”として描かれるとき、きっと俺は泣く。

そして何より、このテーマは現代のオタク文化にも重なる。

俺たちもまた、“好き”を通して何かを取り込み、何かを捧げて生きてる。

推しを語る行為って、ある意味“血と食”の融合なんだよ。

作品からエネルギーをもらい、自分の熱を返す。

そうやって生きてる。

『悪食令嬢と狂血公爵』は、それをロマンチックな比喩で語ってるだけ。

このアニメ、根本的には“オタクの生態系”を描いてるんだと思う。

今後への伏線──狂気の中にある救済の形

第2話の段階でいくつかの伏線が提示されてる。

・アリスティードの“狂血”の由来

・メルフィエラが“悪食”に至った過去

・そして、二人の出会いが本当に偶然だったのかどうか

この3点が、後半で確実に繋がってくると思う。

おそらく、この物語は“血と食”の連鎖が世界を変える話になる。

恋愛アニメというより、文明論に近い構成をしてる。

俺はね、こういう作品を見ると“人間とは何か”って考えちゃうんだ。

理性を持ってるのが人間なら、本能に従うのは何だ?

その答えを、この作品は「恋」と「血」で語ろうとしてる。

2話まででここまで哲学的な余韻を残すアニメ、久々だよ。

この先、彼らの“異常”がどう世界に響くのか──俺は、その結末を見届ける覚悟ができた。

もしこの先、血と食が愛の象徴として完全に結びつくとしたら。

それはもう、ただのラブストーリーじゃない。

“異常を愛せる世界”の誕生だ。

そして俺は、その世界を信じたいと思った。

なぜなら、オタクってそういう“異常を愛する力”で生きてるから。

総評──溶けた理性、そして“異常を愛する”という希望

2話を見終わって、まず言葉が出なかった。

『悪食令嬢と狂血公爵』は、ただの異世界ロマンスじゃない。

“血”と“食”をモチーフに、人間の「理解されたい」という本能を丸裸にしてくる。

2話の求婚シーンで描かれたのは、愛の告白なんかじゃない。

それは“異常の肯定”──つまり、「あなたの狂気を、美しいと思える」という宣言だった。

その瞬間、俺は画面の前で理性が溶けた。

アニメでここまで“本能の肯定”を描ける時代が来たんだって、ちょっと感動した。

恋愛を越えた“理解”の物語

『悪食令嬢と狂血公爵』の面白さは、恋愛の甘さよりも「理解の痛み」を正面から描いてるところにある。

理解されるって、本当は怖い。

自分を隠せなくなるから。

でも、それを受け入れたときに初めて、孤独から抜け出せる。

2話で描かれた求婚は、まさにその瞬間だった。

メルフィエラが見せた微笑みは、愛よりも「安堵」に近い。

その表情を見た瞬間、俺はこの作品が“救済の物語”であることを確信した。

アリスティードの「狂血」という設定も、単なる呪いじゃない。

それは彼が“他人を理解しすぎてしまう”才能の象徴だと思う。

だからこそ、彼はメルフィエラを受け入れられた。

理性を失わずに、狂気を抱きしめる。

これができるキャラって、本当に稀有。

この2話で彼が放った「お前の異常は、美しい」という眼差し。

あれだけで、何十行もの哲学が詰まってる。

“異常”の肯定が描く、新しいロマンスの形

『悪食令嬢と狂血公爵』が他の異世界恋愛アニメと一線を画してるのは、“正常に戻らない”点だ。

普通の物語なら、異常な二人が“理解されて普通になる”ことでハッピーエンドを迎える。

でもこの作品は逆。

“異常のまま、生きていい”ってメッセージを出してる。

それがすごく優しい。

そして何より、オタク的だ。

俺たちオタクってさ、好きなものを好きだと言うことで、どこかで社会とズレてる。

でもそのズレが、生きる力になる。

このアニメはその真理を、美しく、血のように熱く描いてる。

第2話は、その理念のスタートラインだった。

“食べたい”という欲望。

“血を分けたい”という願い。

この二つの異常が、今後どう交わり、どう世界を変えていくのか。

俺はこの物語に、ただのロマンス以上の希望を見た。

愛とは、他人の狂気を抱きしめること。

理解とは、理性を捨ててでも寄り添うこと。

そして、その行為こそが“生きる”ってことなんだ。

理性を手放して見る価値がある、唯一無二の作品

最後に一つだけ言わせてくれ。

『悪食令嬢と狂血公爵』は、“正気で見ようとするな”。

この作品は、感じるアニメだ。

美しさに酔って、狂気に引きずられて、それでも目を離せない。

その感情こそが、この作品が描く“恋”なんだ。

俺は2話で完全に持っていかれた。

次回からはもう、覚悟して見たい。

──理性なんかいらない。ただ、この“異常のロマン”に溺れたい。

そして、もしこの記事を読んでまだ見てない人がいるなら、言わせてくれ。

「早く見て、理性を溶かせ。」

これが今期一番、血が通ってるラブストーリーだ。

FAQ──『悪食令嬢と狂血公爵』第2話の気になるポイントQ&A

Q1. 第2話の「求婚は空からお土産を持って」というタイトルの意味は?

このタイトルは“空から”という非現実的な導入と、“お土産”という日常語の組み合わせによって、

「狂気と日常が共存する世界」を象徴している。

物語の中では、アリスティードが持ってくる“求婚の贈り物”が、血と契約を暗示しているとも取れる。

つまりこれは、普通のプロポーズではなく「異常を受け入れる誓い」なんだ。

Q2. メルフィエラが“魔物を食べたい”というのは何を意味している?

メルフィエラの“悪食”は、単なる嗜好じゃない。

彼女が持つ「理解されない欲望」と「生きたいという衝動」の象徴だ。

魔物を食べる=世界の禁忌を飲み込むこと。

つまり、彼女の行為は「社会に否定されても自分を貫く生き方」の比喩でもある。

オタク的に言えば、“推しを愛することの自己肯定”みたいなもん。

Q3. アリスティードの“狂血”って、ただの吸血鬼設定?

違う。彼の“狂血”は、血を求める病ではなく、「理性と本能の狭間で生きる呪い」だ。

つまり、彼は他人の感情(血)を過剰に理解してしまう体質。

そのため、常に自制と孤独の中で生きてきた。

メルフィエラに出会うことで初めて、その“理解の呪い”が報われる構造になっている。

Q4. 第2話の演出が特に評価されているのはどのシーン?

圧倒的に「求婚の沈黙」シーン。

BGMを完全に消して、風の音と心臓の鼓動だけで感情を描いた。

アニメ演出的には“間”の使い方が神レベル。

血の色と静寂を同時に使って、恐怖と恋が交差する感覚を演出している。

SNSでも「息をするのを忘れた」「ここだけで映画一本分の感情がある」と話題に。

Q5. 今後の展開で注目すべき伏線は?

大きく3つ。

1. アリスティードの“狂血”の由来。

2. メルフィエラの“悪食”がいつから始まったのか。

3. 二人の出会いが偶然ではない可能性。

この3点が絡み合うことで、物語は“異常を愛する世界”の完成に向かっていく。

第2話はその始まりの鐘の音なんだ。

情報ソース・参考記事一覧

- アニメイトタイムズ:「悪食令嬢と狂血公爵」第2話 あらすじ・先行カット

- アニメ!アニメ!:「悪食令嬢と狂血公爵」第2話 見どころと制作スタッフコメント

- Yahoo!ニュース:「悪食令嬢と狂血公爵」第2話 感想・レビューまとめ

- 公式X(旧Twitter)@akujiki_info ─ 最新放送情報・制作コメント

- 岡本信彦インタビュー:「アリスティードというキャラの“理性と狂気”をどう演じたか」

※備考:

本記事は筆者・南条蓮による独自の考察・評論を含みます。

公式設定・制作意図とは一部異なる解釈が含まれますが、すべて作品へのリスペクトと布教の意図に基づいています。

引用は各媒体の著作権を尊重し、適法の範囲内で行っています。

──「理解されることの痛み」を、ここまで美しく描いたアニメは他にない。

第3話、俺はまた理性を溶かす覚悟で待ってる。

コメント