『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』は、カラーとサンライズが仕掛けた夢のコラボレーションとして注目を集めているが、その放送形態がネットを中心に批判を浴びている。

理由は「上田と女がDEEPに吠える夜」との“抱き合わせ放送”──すなわち、地上波の電子番組表(EPG)上で両番組が1つの枠としてまとめられているという仕様にある。この形式により、視聴者がジークアクス単体を録画予約できず、不便を強いられている。

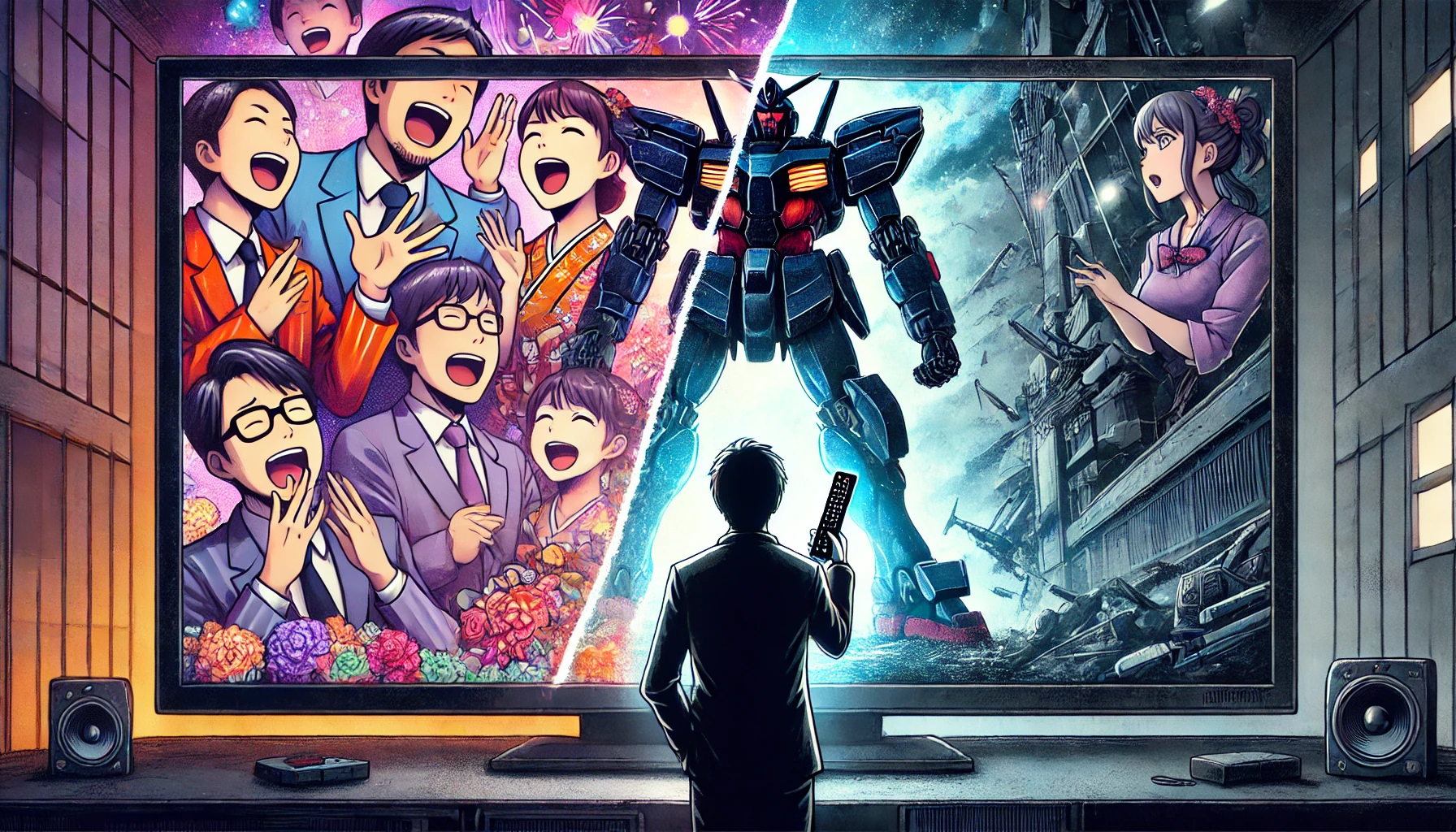

単なる技術的な問題なのか。それとも、視聴率の構造を維持するための戦略的配置なのか。本稿では、批評的な視点からこの“放送構造”を読み解く。

ジークアクスはなぜ「抱き合わせ放送」されているのか?

“物語はいつも、画面の中だけで完結するわけではない”。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』が深夜枠でスタートしてから間もなく、SNSには「録画ができない」「番組表にタイトルが出ない」といった不満が溢れ出した。

その背後にあるのが、EPG──すなわち電子番組表に仕組まれた、“構造的抱き合わせ”という現実である。

この事象を単なる“放送事故”と見なすか、それともアニメ作品を取り巻く視聴環境そのものが、我々の作品体験を既に侵食し始めていると読むか。

ここに、ジークアクスの放送形式が投げかけた、もうひとつの問いがある。

問題の発端:EPGでの番組名表示の曖昧さ

録画予約をしようと番組表を開いたファンは、まず“名前が出ていない”という事実に戸惑う。

EPGに表示されるのは、『上田と女がDEEPに吠える夜』──ジークアクスの本放送は、その番組の終盤、もしくはその延長線上に現れる“添え物”のように扱われている。

番組の本質を語る前に、そもそもそれを「見つけられない」という矛盾。

これは、ガンダムシリーズという“特別な名前”を背負う作品に対して、あまりに軽視された入り口だ。

名前は記号ではない。それは観る者の「行動」を決定づける、感情のスイッチなのだ。

「火曜プラチナイト」という放送枠の構造的意味

日本テレビは、火曜深夜に“火曜プラチナイト”という60分枠を設定している。

その中に“バラエティ+アニメ”という混合編成が組まれ、ジークアクスは後半に配置された。

これはつまり、バラエティの“後番組”ではなく、“ひとつの番組構造の一部”として設計されているということだ。

テレビ局にとっては自然な編成だが、視聴者にとっては大きな違和感となる。

ジークアクスのような特異な世界観を持つ物語が、他ジャンルの文脈に飲まれることで、感情の導線が乱される。

これは“混在”ではない。“割込み”である。

公式の謝罪と説明──本当に“仕様”の問題か?

バンダイナムコフィルムワークスは、この放送形態による混乱に対して「仕様によるもの」と説明し、謝罪を行った。

だがそれは、“意図せずそうなった”という逃げ口上に過ぎない。

EPGはメタデータであり、番組の構造はそのまま“物語体験の構造”にも繋がる。

我々が「ジークアクス」という名を求めて番組表を開いた瞬間に、それが存在しないという事実こそが、すでに作品の一部として作用してしまっている。

つまりこれは、“名前が呼ばれない”という、もうひとつの物語なのだ。

録画の不便さと視聴体験の“割り込み感”

技術的に言えば、EPGの枠が分割されていないだけ、かもしれない。

だが問題は、録画という行為に内在する“選択”の自由が奪われているという点だ。

ジークアクスだけを見たい者も、録画機に「前の番組も観なければならない」と指示される。

それはまるで、「お前が望む物語に辿り着くには、別の文脈を先に消化しろ」と命令されているようだ。

物語に没入する前に、我々は“余計なノイズ”を飲み込まなければならない。

作品の核心に入るまでに強制される待機時間──それは、演出ではなく、システムによる“阻害”である。

ジークアクスは、ただ視るだけの作品ではない。

「視るという行為そのもの」を問い直させるような構造を、意図せずして提示してしまった。

これは制作サイドのミスではなく、テレビメディアという“装置”が孕む構造的問題である。

そして我々視聴者は、その構造の中で「選べないこと」に怒りを覚えている。

だからこそ今こそ、作品を見る“手前”の違和感をこそ、語るべきなのだ。

ファンが受け取った“違和感”の正体

ジークアクスの放送形態に対する反応は、単なる操作性の不便や技術的トラブルにとどまらない。

むしろそこには、ファンが長年かけて築いてきた「ガンダム」という作品への信頼、そして“特別な作品として扱われている”という感覚が裏切られたという、構造的な痛みがある。

その違和感はどこから来るのか。そしてそれは、視聴者と作品の関係性にどんな亀裂を生んでいるのか。

SNSに噴出する「録画できない」不満の声

X(旧Twitter)を中心に、ジークアクス放送初週から「録画予約に失敗した」「番組表に名前が出ないから気づかなかった」といった声が飛び交った。

中には、「前のバラエティ番組まで録らされて容量を食った」といった、実害に近い不満も見られる。

だが本質は、“録画できない”ことそのものではない。

本当にファンが怒っているのは、「ジークアクスが一人立ちした作品として認識されていない」ことへの傷つきだ。

それはまるで、名前を呼んでもらえない登場人物のような、存在の不安定さを突きつけられた感覚なのだ。

作品への没入感を阻害する構造とは?

アニメとは、映像だけで完結するものではない。

番組開始前の“空気感”、CMの切り替え、そしてタイトルロゴの入り方──それら全てが、視聴者を「作品の世界」に連れて行くための仕掛けである。

しかしジークアクスは、放送の文脈上、バラエティ番組の直後に突然現れる。

視聴者は笑いと雑談の“余熱”を引きずったまま、いきなりシリアスな戦争世界へと突き落とされる。

このギャップこそが、“没入を断ち切る構造”として機能してしまっている。

ジークアクスという作品が本来持つべき「入り口の緊張感」が、ここでは希薄化しているのだ。

「バラエティのついで扱い」という屈辱感

“ガンダム”とは、日本アニメにおける一つの「格」だ。

その格をもって、視聴者は毎回、新作を“特別な目”で迎えている。

だが今回、バラエティ番組の後ろに押し込められた放送構成は、「ガンダムですらこの扱いか」という深い失望を呼び起こした。

これは単なる順番の問題ではない。

「君は主役ではない」という無言のメッセージが、ファンの心を傷つけているのだ。

それは、登場人物のセリフで言えば、“あえて呼ばれなかった名前”に等しい。

視聴者が抱いた“選択できないこと”への怒り

この問題の根幹には、“自由に選べない”という現代的な苛立ちがある。

録画も、再生も、観る順番も、すべて自分の手でコントロールできるという信頼関係の中で、我々は映像を受け取っている。

それが崩れた瞬間、視聴体験は「奪われたもの」として認識される。

ジークアクスを観るために、別の番組を“強制的に通らなければならない”という構造は、まさにその自由の否定である。

そしてその否定こそが、怒りという一次感情を呼び起こしている。

作品とは、内容だけで成り立つものではない。

視聴者に「選んで見ている」という感覚を保障することで、はじめてその物語は我々の中に届くのだ。

構造派的視点で読む──この放送形態は何を語っているか

ジークアクスの“抱き合わせ放送”は、単に視聴環境の不便さを問題にしているわけではない。

その背後には、視聴者とメディア、そして作品と消費の関係性を浮き彫りにする、極めて構造的なメッセージが読み取れる。

アニメの本編がどれだけ力強い物語を語っていても、その周縁を取り巻く放送や配信の「枠組み」自体が、我々の体験を規定してしまう──その事実を、ジークアクスは否応なく突きつけている。

視聴率戦略としての“巻き込み”構造

テレビ局の視点から見れば、ジークアクスを『上田と女がDEEPに吠える夜』と同じ放送枠に含めるのは、「数字」を最大化する合理的な手法だ。

番組の視聴率は、時間帯全体の“滞在率”に依存する。

つまりバラエティ番組を見ていた視聴者がそのままジークアクスに流れれば、それは“成功”とみなされる構造がある。

だがこの「巻き込み」は、視聴者の主体性を前提としていない。

むしろ「観る側の選択を抑え込みながら統計上の数字だけを引き上げる」構造なのだ。

ジークアクスのテーマ「自由意志」との対立

ジークアクスの物語は、“個としての選択”や“自己決定”を重視する文脈で描かれている。

自己の内面と向き合い、自らの意志で行動を選び取ること──それは、ニュータイプ思想にも通じるガンダム的テーマの系譜である。

だが皮肉なことに、この放送形態は視聴者の自由を真っ向から否定する構造をしている。

「見たい番組を選ぶ自由」が、放送枠によって制限され、「他の文脈に包摂されなければアクセスできない」構造は、まさにテーマと放送形態の矛盾と言える。

“抱き合わせ”が示す消費者とメディアの力関係

この放送の形式は、単に不親切な仕様ではない。

むしろそれは、メディアが「観せたいもの」と、視聴者が「観たいもの」の力関係がどのように構築されているかを露呈している。

我々は常に“自分で選んでいる”と思っているが、放送時間、表示仕様、EPGの設計──そのすべてが「選ばせないための仕掛け」になっている可能性がある。

つまり、ジークアクスの“抱き合わせ”は、コンテンツの在り方ではなく、消費者の「視聴行動」を操作する構造として機能しているのだ。

バンダイナムコと日テレのビジネス的背景

本件の裏には、アニメ業界とテレビ業界、それぞれの事情が複雑に絡んでいる。

バンダイナムコフィルムワークスとしては、ジークアクスという新たなIPを広く届けたいという意図がある。

一方、日テレ側は深夜枠の視聴率を安定させたい。

この両者の利害が重なる場所として生まれたのが、“火曜プラチナイト”という抱き合わせ構造だった。

つまりこの形式は、「作品をどう届けるか」ではなく、「どのようにして数字を作るか」という論理に基づいて設計されたものなのである。

結果として我々が直面したのは、作品のテーマと放送構造の分裂というジレンマだ。

そしてその分裂こそが、視聴者の違和感や怒りの正体である。

ジークアクスは、作中のキャラクターたちだけでなく、我々自身にも“選べないことの苦しさ”を突きつけている。

その構造を見抜いたとき、この作品は単なる物語ではなく、「視聴するという行為」そのものを問い直すフィクションへと昇華する。

ジークアクスの放送と“抱き合わせ”は作品世界に影響するか

物語は、スクリーンの中だけで展開するものではない。

とくにアニメ作品は、その“見られ方”──つまり、視聴導線や放送文脈までもが物語体験の一部となる。

ジークアクスの放送形式が提示した“抱き合わせ構造”は、作品内容とは一見無関係に思えるかもしれない。

だがその構造が与える影響は、決して小さくない。

むしろそれは、作品テーマと「放送という現実」が衝突することで浮き彫りになる、新たな“メタ的意味”を生んでいる。

「見ること」を強制されるという演出の皮肉

ジークアクスは、録画や配信によって自由に視聴できるはずの現代において、“録画が不便”“意図しない番組を観なければならない”という逆行した構造を抱えている。

その結果、視聴者は「見たい」という能動性ではなく、「見せられる」という受動性を強制されてしまう。

だがここに、ある種の皮肉が潜んでいる。

ジークアクスは「自由意志」や「選択することの重み」を主題に据えた作品だ。

そんな物語を我々が受け取るためには、一度、自らの自由を放棄する構造に従わなければならない。

この構造の矛盾が、物語のテーマをより鋭く照射する鏡になっているとも言えるのだ。

アニメは作品単体で存在できるのか?

かつてアニメは、「内容さえよければいい」とされた時代があった。

だが、今は違う。

作品はコンテンツとしてではなく、「体験」として受け取られている。

放送時間、媒体、EPGの表示、録画のしやすさ──それらすべてが作品の“受容環境”として観測される。

ジークアクスは、その受容環境において“ノイズ”を発生させる。

だがそれが、作品世界の浸透を阻害するのではなく、むしろ「作品とは何か」を再定義する契機にもなり得る。

“媒体に左右される物語”としてのガンダム

ガンダムは常に、メディアと共に変容してきたシリーズだ。

ファーストガンダムの打ち切り、再放送による再評価、OVAというフォーマット、配信作品の登場──その時々の“伝え方”が、物語の語られ方に影響を与えてきた。

ジークアクスもまた、メディア構造に翻弄されながら生まれた新たな“語り”である。

その抱き合わせ放送という異質な形式は、単なる障害ではなく、現代における「ガンダムらしさ」のひとつの現れかもしれない。

この放送形態も「演出」の一部と見る可能性

こうした構造的矛盾を、我々は“事故”と捉えるか、それとも“演出”と捉えるか。

ジークアクスの物語が“意図的に不自由を描いている”のだとしたら、その放送形態までもが、視聴者に対して「不自由を体感させる演出」である可能性は否定できない。

そこには、アニメとメディアをめぐる新たな批評の地平が開けている。

我々は今、物語の中だけでなく、物語を“どう届けるか”という構造の中にもまた、問いを見出し始めている。

ジークアクスは、そうした「視聴構造の批評性」までも内包し得る、極めて現代的な作品なのだ。

ジークアクス 放送 抱き合わせ問題の全体像とこれから

ジークアクスの“抱き合わせ放送”問題は、単なる番組表の誤表示や録画の煩雑さという技術的な問題にとどまらず、作品と視聴者の関係性を根本から問う構造的なテーマへと発展している。

その違和感は、我々が無意識のうちに「作品は自由に視聴できるもの」という前提に立っていたからこそ、強く浮かび上がったのだ。

ここでは、視聴者の感情、メディア構造の課題、そしてフィクションとしてのジークアクスが内包する“問い”を整理し、今後の視点を示したい。

視聴者の不満をどう受け止めるか

SNSでの反応を見ても、ファンの声は決して軽いものではない。

録画が不便だという不満は、単なる操作ミスへの苛立ちではなく、「ジークアクスがちゃんと扱われていない」という認識による存在の軽視への怒りである。

この声を制作側や放送局が“ユーザーの一時的な混乱”と見るなら、また同じ問題が繰り返される。

むしろ我々が今感じているのは、「自分が選んだ物語を正当に享受できていない」という、深層にある視聴者の権利意識の揺らぎなのだ。

今後、改善されるべき“放送の構造”とは?

ジークアクスのような作品に求められているのは、「ただ見られること」ではなく、「どのように見られるか」の設計だ。

放送枠、EPGの表示、録画機器との連携、それらを“作品の一部”として扱うことが、これからのアニメ放送にとって重要になってくる。

独立した番組としての放送枠を確保する、もしくは配信と連動して視聴者に正しい情報を提供するなど、観る側に選択肢を与える体制が求められる。

この構造が整わない限り、いかに素晴らしい物語でも、その“入口”でつまずいてしまうのだ。

ジークアクスという作品が問いかける“選べること”の重み

物語の中で、キャラクターたちは自らの意志で進む道を選び取る。

それは、ガンダムというシリーズが一貫して問い続けてきたテーマでもある。

ジークアクスもまた、「自分の信念に従って行動すること」が重要な軸になっている。

しかし、その物語を届ける放送形態が、視聴者から“選ぶこと”を奪っている──ここにある矛盾は、決して偶然ではない。

むしろ、ジークアクスはこの構造自体を通して、「本当に選ぶとはどういうことか」を我々に突きつけているのかもしれない。

「録画できない」ことが示した、視聴者の感情構造

録画の不便さは、単なる不具合ではない。

それは、「自分で見たいタイミングで、見たい作品を選べない」という状況がもたらす心理的ストレスであり、それが怒りや失望として噴出したのだ。

現代のアニメファンは、物語を“受け取る”だけではなく、自らのリズムで“体験する”ことを前提としている。

その感情構造に気づかず、旧来的な放送システムの論理だけで運用されれば、作品の価値は正しく伝わらない。

つまり、録画できないという現象は、ただの技術問題ではなく、「アニメとどう向き合うか」という本質的な問いの入り口だったのだ。

ジークアクスがもたらした“違和感”は、痛みと怒りを含みながらも、我々に重要な気づきを与えている。

それは「アニメを観るとはどういう行為なのか」「誰がその体験をデザインしているのか」という、現代的な視聴体験の再構築だ。

作品は、見る人の心の中で完成する。

その入口が閉ざされているならば、どんなに優れたフィクションも、ただのノイズとして通り過ぎてしまうだろう。

だからこそ、この放送形態そのものを、物語として語り継ぐ必要がある。

コメント