『ジークアクス』という名の最新作に、まさかの“あの兵器”が登場した──サイコガンダム。Zガンダムを知る世代なら、その名がもたらす不穏な記憶と、過剰な火力に心がざわつくことだろう。

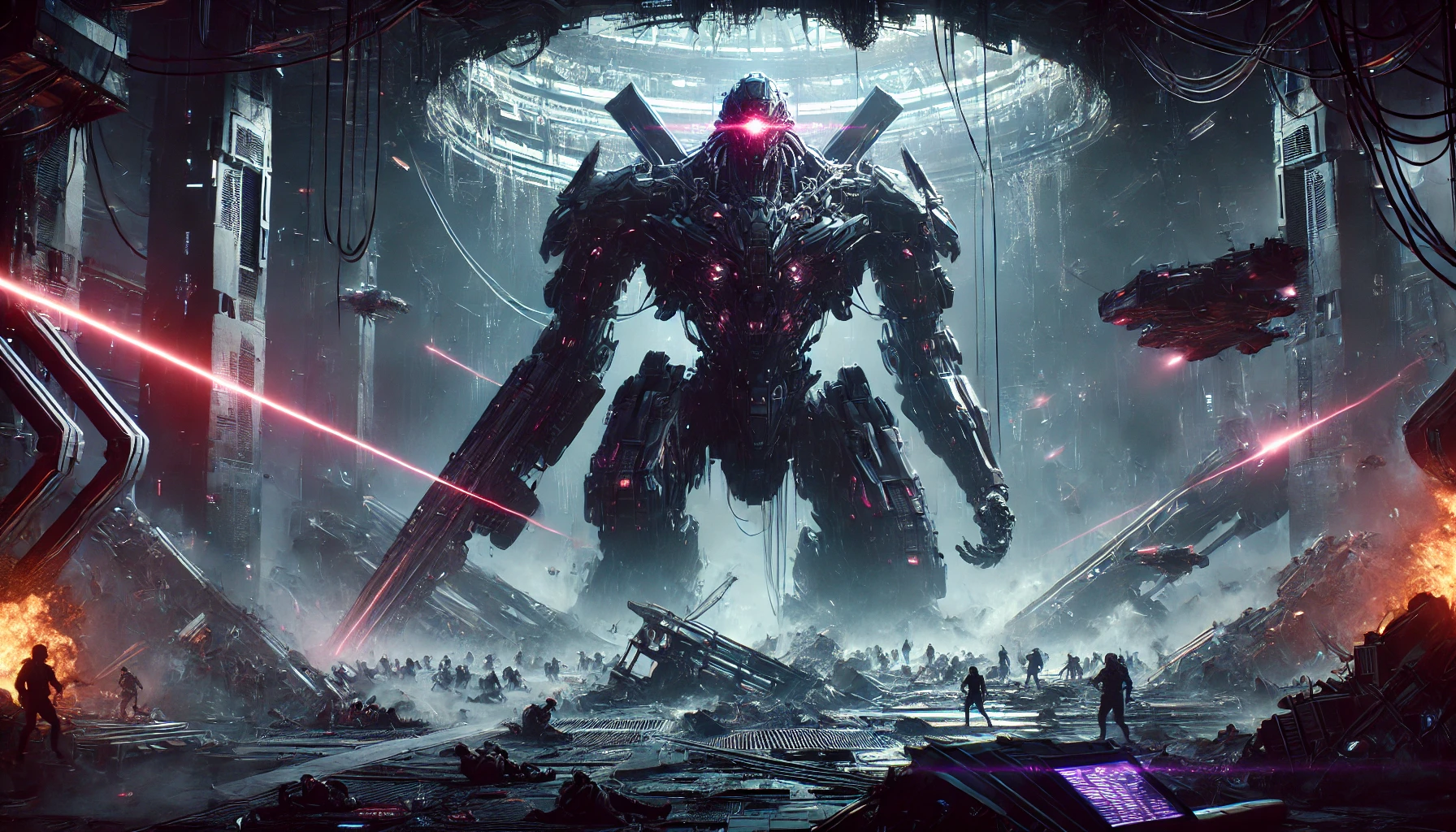

ビームを全身から放ち、巨大な躯体で都市を蹂躙するその姿は、兵器というより“怪獣”のようですらある。だが、真に恐ろしいのはそのパイロットに課せられる「生存を代償にした強化」の構造にある。

この記事では、ジークアクスに登場したサイコガンダムの設定と意味を、“構造と感情の交差点”から分析する。Z世代だけでなく、現代の視聴者にとっても「なぜ、これが最悪なのか?」が明確になるだろう。

サイコガンダムは“戦場の死神”──その正体と構造的恐怖

それはただの大型モビルスーツではない。

ジークアクスの戦場に突如として姿を現した「サイコガンダム」は、その外見以上に、その“存在構造”そのものが恐怖の源泉である。

本稿では、この機体がなぜ「死神」と称され、なぜその登場が物語の空気を変えるのか、その構造的意味を明らかにする。

強化人間専用MSという“破滅の前提”

サイコガンダムが登場した当初から一貫しているのは、「普通の人間には扱えない」設計思想である。

操縦系統には高負荷のサイコミュ・システムが採用されており、それを使いこなすには「ニュータイプ能力」が必要不可欠だ。

しかし現実には、自然発生的なニュータイプは極めて稀である。

そこで生み出されたのが、「強化人間」という存在だ。

薬物、洗脳、記憶改変を用いて“能力だけ”を引き出した人間に、サイコガンダムは託される。

つまりこの兵器は、“殺すために人間を作り変える”構造の象徴なのだ。

操縦者の致死率100%に込められた意味

『Zガンダム』でのフォウ・ムラサメやロザミア・バダム、さらには『ZZ』のプルツーといった歴代のパイロットたちは、全員が命を落としている。

この“致死率100%”という呪われた実績は偶然ではない。

なぜなら、この機体が「乗る者を壊すことでしか機能しない」構造だからだ。

機体そのものが暴走の予兆を内包しており、感情の乱れやトラウマをトリガーに制御不能に陥る。

それはもはやモビルスーツではなく、「兵器という名の精神破壊装置」である。

ここで重要なのは、この機体の目的が“勝利”ではなく“犠牲の演出”にあるという事実だ。

登場=死、出撃=崩壊。

その暗喩の強さが、視聴者に“戦場の終末”を予感させるのだ。

パイロットを人間でなくす兵器設計思想

サイコガンダムは、メカニック的な特徴――巨大な機体・変形機構・全身ビーム兵器――もさることながら、その構造が倫理的に破綻している点が最も恐ろしい。

この機体においては「兵士の生還」や「パイロットの人格保持」は設計思想に含まれていない。

必要なのは“使い捨てられる能力の塊”としての人間であり、サイコガンダムとはその“器”に過ぎない。

つまりこの機体は、人間性を放棄させるためのテクノロジーなのである。

そしてこの狂気は、兵器単体の性能ではなく、「この機体を開発・配備する社会の価値観」そのものを映し出す鏡として機能する。

ジークアクスにおけるサイコガンダムの登場は、視聴者に問いかけている。

――「この世界は、ここまで堕ちたのか?」と。

なぜジークアクスにサイコガンダムを登場させたのか?

『ジークアクス』という物語の中で、なぜあえて“あの兵器”を復活させたのか。

単なるファンサービスではなく、構造的・物語的に深い意味がある。

それは、作品全体の空気を一変させ、視聴者の倫理感と感情の“深部”に踏み込むための、極めて意図的な選択である。

物語構造の転換点としての“禁止カード”

『Zガンダム』におけるサイコガンダムの登場は、物語のギアが一段上がる瞬間として記憶されている。

それは「キャラクターの成長」や「戦争の現実」といったテーマが、“比喩”ではなく“現実の破壊”として示されるターニングポイントだ。

『ジークアクス』における再登場もまた、それと同じ役割を担っている。

登場人物たちが戦う理由、命を懸ける覚悟、そのすべてを根底から揺るがす“禁止カード”として、サイコガンダムは召喚された。

つまりこれは、「物語を終わらせかねない兵器」だからこそ選ばれたのである。

Zガンダム以降の“強化人間悲劇”の継承と再演

フォウ、ロザミア、プルツー……。

彼女たちは皆、戦争の犠牲者でありながら、感情の“媒介者”でもあった。

彼女たちを通して、主人公たちは“戦う理由”を再定義し、「殺す」と「守る」の境界線を踏み越えていく。

『ジークアクス』がこの悲劇を繰り返すのは、単なるリメイクではない。

むしろそれは、新しい時代の戦争観・倫理観を視聴者に問い直すためだ。

現代の視聴者が抱える“戦いの意味の希薄さ”に対し、極端な形で楔を打ち込む。

その“触媒”としてサイコガンダムが機能している。

キシリア殺害と“コロニーごと消す”論理の狂気

今回『ジークアクス』でサイコガンダムが用いられる目的は、“個人の暗殺”である。

しかし、その手段が「都市まるごと消す」ことであるという点に、異常性が宿る。

これはすでに合理性を逸脱しており、狂気が国家レベルに蔓延している構造を描いているのだ。

そして、それを実行する者たちの冷笑的な態度が、視聴者に重くのしかかる。

“一人を殺すために千人を焼く”という思考は、戦争の歪みそのものだ。

サイコガンダムは、その象徴として登場している。

つまり『ジークアクス』は今、「殺してでも潰す」という選択が持つ“倫理の欠如”を見せている。

この冷酷さに、観る者は問い返される。

――あなたはこれを“正義”と呼べますか?

サイコガンダム=都市破壊兵器としての演出意図

サイコガンダムの真価は、“強さ”ではなく“恐怖”にある。

その異様な巨体と暴力的な火力は、視聴者に「これはもはや兵器ではない」という不安を突きつける。

この章では、サイコガンダムが持つ“都市破壊装置”としての意味を、演出と構造の両面から読み解いていく。

全身ビーム砲&Iフィールドバリアの脅威

ジークアクス版サイコガンダムは、過去作を踏襲しつつも、火力・防御の両面でインフレを見せている。

両腕・指先・胸部・背部と、全身がビーム兵器と化している構造は、戦艦クラスの攻撃力を一機に収束させた狂気だ。

さらにビーム射撃を無効化するIフィールド・バリアにより、MSの主力武装が通用しない。

それはもはやMSではなく、「一人で戦場を制圧する移動要塞」だ。

この兵器に立ち向かうには、火力や技術ではなく、狂気を凌駕する意志しかない。

市街地・コロニー戦における“怪獣ガンダム”化

サイコガンダムが戦場に現れたとき、まず破壊されるのは「舞台」そのものだ。

ホンコン・シティの瓦礫、そして今回はスペースコロニーの地盤を突き破る暴力。

この演出は明確に、“MS”の枠を超えている。

もはやそれは、「都市に現れた怪獣」であり、ヒューマンサイズの倫理が通用しない災厄なのだ。

ジークアクスでは、一般市民の生活、母親の心配、バイト先の人間関係、子どもの進路といった日常描写が丁寧に描かれている。

それゆえに、サイコガンダムの出現が“日常を踏み潰す暴力”として機能するのだ。

視聴者が受ける“スケールの暴力”の感情設計

この機体が持つ“デカさ”と“無敵感”は、視覚的インパクトだけでなく、視聴者の感情構造そのものに干渉してくる。

コクピットのある頭部だけを破壊すれば倒せる──その設定は確かにある。

だが、それを成し遂げるには「接近しなければならない」。

全方位からビームが放たれる死のフィールドに踏み込める者など、どれだけいるだろう?

この構造は、視聴者に“絶望”を刷り込む。

そしてその中で、あえて挑もうとするキャラクターが現れる。

そこにこそ、「人間の強さ」が浮き彫りになる。

つまり、サイコガンダムとは“対比装置”であり、人間性を描くための“試練”なのだ。

暴力のスケールが上がれば上がるほど、それに抗う者の決意もまた、鮮やかに浮かび上がる。

サイコガンダムに乗る者の“人格崩壊”と演出

サイコガンダムの恐怖は、火力や装甲では終わらない。

この機体が本当に壊すのは、操縦者の“内面”だ。

搭乗者たちは皆、戦いの中で自我を侵食され、“敵”だけでなく“自分自身”とも戦うことになる。

記憶操作・感情誘導されたパイロットたち

ジークアクスにおけるサイコガンダムの搭乗者には、強化人間の文脈が再び重くのしかかっている。

過去のパイロットたち──フォウ、ロザミア、プルツーといった面々もそうだった。

彼女たちは例外なく、「記憶の改変」や「トラウマの刺激」、「人工的なニュータイプ能力の植え付け」といったプロセスを経て生み出されている。

つまり、彼女たちの“戦い”は、始めから他者によって設計された幻想なのだ。

この“操られる者”という構造こそが、サイコガンダムの本質的な怖さである。

“共感”の果てに待つのは破壊か、和解か

Zガンダム以降、この手の強化人間との対話は、しばしば「共感」によって一時的に接続される。

だが、その一瞬の心の交差が、むしろ最悪の悲劇を呼び寄せる。

たとえばカミーユがフォウと心を通わせた直後、彼女は命を落とした。

理解が生まれた瞬間に、失われる命。

共感とは、戦場では“許されざる行為”なのかもしれない。

ジークアクスでもまた、パイロットが誰かと“通じ合う”瞬間があるのだとすれば、それは「別れの前兆」に他ならない。

ジークアクスのパイロットは何を背負うのか?

現時点で、ジークアクスにおけるサイコガンダムのパイロットが誰なのかは明かされていない。

だが、ネット上の考察では「幼い少女らしき存在」「人格操作を受けた兵士」が候補として挙げられている。

つまり、またしても「守るべきものが戦わせられている」構図が提示されているのだ。

この演出は、視聴者にとって極めて辛い。

なぜなら、それは“止めなければならない敵”であると同時に、“助けたい誰か”でもあるからだ。

敵機でありながら、視聴者の情動を掻き乱す存在。

それが、ジークアクスにおけるサイコガンダム搭乗者の位置づけである。

そして私は思う。

この戦いが終わるとき、最も大きな傷を抱えるのは「倒した側」かもしれない。

ジークアクスとサイコガンダムが投げかける問い──まとめ

『ジークアクス』という新たな物語は、過去作のオマージュでは終わらない。

サイコガンダムという“最悪の兵器”を再び舞台に上げたその決断には、現代における「戦争と人間性」の問い直しが込められている。

この章では、物語全体を俯瞰しながら、そこに潜む本質的な問いを探ってみたい。

兵器と人間、その共犯関係に未来はあるのか

サイコガンダムのような存在を見たとき、我々は自然と「こんな兵器、あってはならない」と感じる。

だが、その存在は突然現れたのではない。

それを開発し、運用し、正当化してきた社会構造がある。

そしてその中には、戦場に立たされた子どもたちや、判断を委ねられた兵士たち、沈黙する大衆も含まれている。

「なぜこんなものが存在するのか」ではなく、「なぜ止められなかったのか」が、より重要な問いとなる。

サイコガンダムは、人間と兵器の“共犯関係”を暴く鏡なのだ。

“人の心を踏みにじる機体”が物語にもたらす意味

サイコガンダムが登場することで、物語は一気に“悲劇の地平”へと踏み込む。

ただの強敵ではなく、「敵を殺すたびに心が壊れていく」ような戦いが描かれる。

それはエンタメとしては過酷だ。

だが、だからこそ視聴者は“揺さぶられる”。

そしてその揺れこそが、物語が視聴者の「生」を直撃する瞬間なのだ。

あなたは、心を殺してでも勝ちますか?

それとも、誰かを守るために、誰かを壊しますか?

そして、我々は再び「ニュータイプとは何か」と問われる

ニュータイプとは、もともと“人の心を感じ取る存在”だった。

だが、サイコガンダムに乗る強化人間たちは、その感性を“殺すため”に使わされる。

この矛盾の中に、『ガンダム』という作品群の永遠の問いがある。

「心が通じた先に、戦いは終わるのか」

それとも、心が通じるからこそ、より深く傷つくのか

ジークアクスにおけるサイコガンダムは、この問いを“物理的破壊”と“心理的崩壊”の両面から突きつけてくる。

だからこそ、私はこの機体をただの“ラスボス”とは呼ばない。

それは、人間の感情と倫理を問い直す“劇薬”である。

そして、そんな存在とどう向き合うかを視聴者に委ねてくる──それが『ジークアクス』の覚悟であり、魅力だ。

コメント