アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に登場する「ニャアン」という名の少女キャラが、現在SNSやアニメファンの間で静かな熱狂を巻き起こしている。

キーワード「ニャアン 正体」で検索をかける人々は、単なるキャラクターのプロフィール以上に、彼女の生き方や言動の背後にある“構造”を知りたがっている──彼女は何者なのか、そしてなぜその行動が視聴者の感情を激しく揺さぶるのか。

この記事では、ニャアンの正体を「設定上の存在」としてだけでなく、「ガンダムという物語世界における意味」として深掘りしていく。

ニャアンの正体とは──“逃げる少女”が戦う理由

“ニャアン”とは誰なのか──それは単に『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の登場人物という以上に、視聴者にとっての“問い”そのものだった。

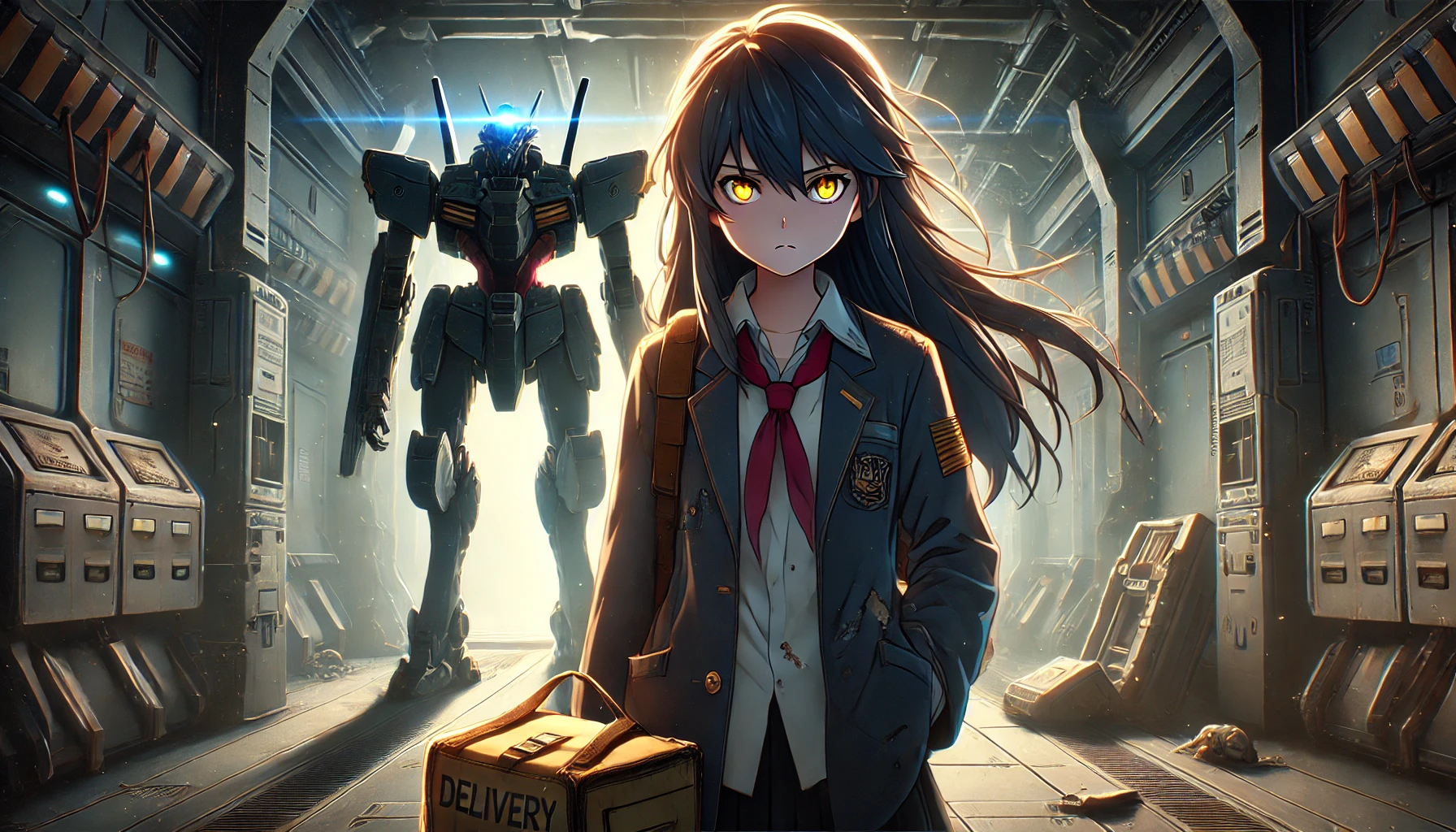

浅黒い肌に長い紺髪、黄色の瞳。彼女のキャラ造形には“異質さ”が刻まれているが、それは単なる記号ではない。

彼女の行動や選択の背後には、「生き抜く」という言葉の重さと、誰にも言えない怒りが静かに、そして確かに燃えている。

難民、運び屋、孤独──「生き抜くこと」がすべてだった少女

ニャアンの物語は、サイド6のコロニーにおける非合法な運び屋という立場から始まる。

難民として家族を失い、サバイブの手段として「バイト」を選ぶ少女は、少年漫画的な“夢”や“戦い”とは異なる文脈で、物語に登場してくる。

彼女にとって戦うとは、「生き延びるための唯一の方法」でしかない。

初登場時にはマチュのスマホを壊し、言い訳もせず逃げる姿勢が描かれるが、それすらも「逃げることが正しい」という、生存のロジックに基づいている。

小型モビルスーツ(プチモビ)を操縦してきた経験はあるが、それは決して英雄的な訓練ではなく、生活の中に織り込まれた“必要”だった。

戦闘技術ではなく、恐怖と逃走の記憶が、彼女の指を動かしている。

クールな外見と内面の葛藤、そのギャップが視聴者を惹きつける

見た目はスレンダーな美少女で、黙っていれば“冷静でクールなタイプ”と見える。

しかし、彼女がマチュやシュウジに見せる素の表情、失敗して怯える反応、つい口に出てしまう言い訳には、「自信のなさ」と「他人との距離感」がにじみ出ている。

そうした内面のブレが、逆にキャラクターとしての「実在感」を生む。

私たちは彼女のことを、「強いから惹かれる」のではない。

強くなろうともがいているから、惹かれるのだ。

その揺れこそが、フィクションの中の“リアル”として立ち上がる。

クラバ参戦の決断が象徴する“変化”と“覚醒”

物語中盤、シュウジとマチュが出場予定だったクランバトルに急きょ代打で参戦するシーンは、ニャアンというキャラクターの「正体」が最も鮮烈に顕れる場面だ。

本来は争いを避ける側にいた彼女が、逃げるのをやめ、自らガンダムに乗る──それは単なる意外性ではなく、積み重なった葛藤の爆発だった。

「逃げろ」と叫ぶAIハロを踏みつけ、「クソがぁ!!!」と怒鳴りながら敵を両断する姿は、普段の彼女とのギャップゆえに、視聴者の胸をえぐる。

この瞬間、彼女は“戦う人間”に“変化”する──いや、正確に言えば、これまで抑えていた怒りや恐怖を、初めて外に出すことを許されたのだ。

そして、それに応えたのがモビルスーツという“器”だった。

この瞬間、MSは単なる兵器ではなく、彼女にとっての“声”となる。

ニャアンの正体を問うことは、単に「何者か」を知るためではない。

彼女が“なぜ戦ったのか”という問いこそが、本当の焦点である。

そしてその答えは、彼女が持っていた“逃げることへの怒り”と、“誰かのために動きたかった”という渇望の中に、確かに宿っていた。

ニャアンというキャラの“構造”──視点を変えれば見えるもの

表層的には“貧しい美少女キャラ”で済まされがちなニャアンだが、物語の中に配置された意味や、周囲との関係性の中に埋め込まれた“構造”に注目すると、彼女の存在はまったく別の像を帯びてくる。

彼女は何の象徴なのか。何を語るためにこの物語に置かれたのか──。

ここでは、モビルスーツとの関係性と、「ガンダムにおける少女」という視点から、ニャアンの構造的意義を読み解いていく。

モビルスーツ=戦闘ではなく“感情の解放装置”としての役割

『GQuuuuuuX』では、モビルスーツ(以下MS)が「兵器」や「技術力の象徴」ではなく、“パイロットの感情に応じて反応する共感装置”として描かれている。

とりわけ、ニャアンが搭乗したGQuuuuuuXは、彼女の怒りや恐怖、不安といった一次感情に呼応し、物理的な戦力としての「力」を与える。

この描写は、従来の“ニュータイプ理論”や“操縦技術の優劣”とは一線を画している。

MSとは「感情の媒介」であり、社会的に抑圧された者が自己表現を行うための装置として描かれるのだ。

ニャアンが戦うとき、それは技術や訓練の賜物ではない。

「それでも怒る」という感情が、物語に「行動の爆発」として現れる。

これは、“抑圧からの解放”というテーマの視覚的メタファーであり、MSそのものがキャラの“内面の具現化”であるという構造をはっきり示している。

ガンダム世界における“少女キャラ”の役割を更新する存在

『ガンダム』シリーズにおいて、「少女」はしばしばニュータイプ的資質や感受性の象徴として扱われてきた。

ララァ、フォウ、ステラ、そしてスレッタ──彼女たちは未来や理想、あるいは悲劇の象徴として物語に登場する。

だが、ニャアンはその系譜に属しつつも、その“意味”を大きく変える存在である。

彼女は決して“神秘”ではないし、“癒し”でもない。

むしろ、生活のために働き、誤魔化し、時に嘘もつく、あまりに“等身大”の少女である。

それでいて、いざというときに怒り、泣かず、戦う。

つまりニャアンは、「理想」の象徴ではなく、「現実に根ざした人間性」の象徴なのだ。

彼女の存在が視聴者を揺さぶるのは、“現代において少女とはどう生きるか”という問いを、真正面から投げかけてくるからに他ならない。

このようにしてニャアンは、単なるキャラクターを超えて、物語構造の中で意味を生成する「装置」として機能している。

感情を持ち、怒りを持ち、行動する彼女は、「戦う理由」よりも、「戦わざるを得なかった社会構造」そのものを、私たちに突きつけている。

マチュ・シュウジとの関係性が照らす“人間のあいまいさ”

ニャアンという存在が最も「人間らしさ」を見せるのは、戦闘ではなく人との関係性の中にある。

マチュとシュウジ──この二人との関わりが、彼女の心の輪郭を少しずつ浮かび上がらせていく。

それは「恋」や「家族愛」のように単純化された言葉では片づけられない、もっと曖昧で、もっと生々しい“他者との接触”だ。

家族でもなく恋人でもなく、“並走する他者”としての絆

マチュはニャアンにとって、もっとも「遠いが近い」存在である。

裕福な家庭に育ち、“普通の生活”を送り、“普通の価値観”を持つ少女。

それに対してニャアンは、難民として家族を失い、教育も愛情も“後回し”にされた生活を送ってきた。

その違いは、何気ない一言や価値観のズレとして作中に描かれる。

しかし、それでもマチュはニャアンを“対等な存在”として扱おうとする。

そしてニャアンもまた、マチュを「守りたい」「並びたい」と思っている。

彼女にとって、マチュは「自分にはなれない何か」を体現した存在なのだ。

この対比と共鳴が、二人の絆をより濃く、そして複雑にしている。

依存と反発の狭間で揺れる、感情のリアリズム

一方で、シュウジとの関係は“同族意識”に近い。

「浮浪者」「根無し草」とも形容される彼の在り方は、ニャアンにとって「理解できる孤独」だった。

そのため、ニャアンは彼に自然と心を開く。

だが、そこには微妙な「憧れ」と「競争心」も入り混じっている。

シュウジは“赤いガンダム”のパイロットとして、戦場で圧倒的な力を示す。

それはニャアンが持たない“物語の主役性”であり、彼女の「本当は自分も何かを成し遂げたい」という渇望を刺激する。

だからこそ、クラバへの参戦という選択は、「誰かの代わり」ではなく「自分自身の証明」として機能する。

マチュとシュウジの間に割り込むでも、完全に溶け込むでもない──その“どちらでもない位置”にいることこそが、ニャアンのリアリズムだ。

この二人との関係は、恋愛感情でも友情でもない。

曖昧で、未定義で、でも確かに“意味を持つ”感情──それが、彼女の人間性の根幹を形作っている。

そして私たちもまた、そうした「あいまいな他者」と関わりながら日々を生きている。

ニャアンは、わかりやすい人間関係ではなく、理解しきれないつながりの中でこそ、輝くキャラクターである。

その構造が、彼女を“記号”ではなく“感情の持ち主”として立ち上がらせる。

ニャアンと「正体」という問い──それは視聴者自身への問いかけ

「ニャアンの正体は?」という問いは、キャラクター考察として非常に多く検索されている。

だが、その問いが本当に指しているのは、プロフィールの詳細や出生の秘密ではない。

“なぜ私たちは彼女に心を動かされたのか”という、もっと根源的な疑問である。

“正体”は存在の本質ではなく、その時々の選択の総体

「正体」とは、生まれや肩書き、役職では決まらない。

それはその人が、どんな状況の中でどんな選択をしたのか──その積み重ねによって、徐々に形を帯びてくる。

ニャアンは“運び屋”であり“難民”であり“戦闘参加者”であり“ただの少女”でもある。

一見すると矛盾しそうなそれらは、すべて彼女が「その時、生き延びるために選んだこと」だ。

つまり、彼女の正体とは、「選択の集積」なのである。

それは私たち自身にも当てはまる。

人間の“正体”とは、属性や名前ではなく、何に抗い、何に従い、どこで立ち止まったか──その痕跡のことだ。

彼女がガンダムに乗ったとき、我々は何に感情移入していたのか?

ニャアンがGQuuuuuuXに乗り、敵機を撃破するあの場面。

視聴者の多くが、歓喜でも感動でもない、言いようのない感情に襲われたはずだ。

それは、ただの“勝利”ではなかった。

「逃げていたはずの子が、怒りを言葉ではなく行動で爆発させた」瞬間に、私たちは立ち会ってしまったからだ。

そこにあったのは、憧れでも理想でもない。

「この世界では、怒りが力になる」──そんな現実を体現する瞬間だった。

彼女に感情移入したのは、私たちが日々の中で抑え込んでいる“感情”が、あの一撃の中にあったからだ。

だからこそ、ニャアンというキャラクターは「観察対象」ではなく、「投影対象」になる。

彼女の“正体”は、ある意味で私たち自身の“正体”を写す鏡でもある。

逃げたいけど逃げられない、怒っているのに言葉にできない、傷ついているのに気づかれたくない──

そんな感情を抱えている私たちが、彼女の行動に「解答」ではなく、「共鳴」を覚えたのだ。

ニャアン 正体──その存在が私たちに問いかけるもの【まとめ】

「ニャアンの正体とは何か?」──この問いに、ここまで読んでくださった方は、もう明確な“解答”を求めていないだろう。

それは、彼女というキャラクターが単なる設定の集合体ではなく、私たち自身の“感情の構造”を写し出す鏡だからである。

だからこそ、彼女の存在を振り返ることは、フィクションの外にいる私たちの問いへとつながっていく。

痛みと怒りの昇華としてのパイロット描写

ニャアンがガンダムに乗った理由、それは「勇気」でも「義務」でもなかった。

逃げられない状況の中で、ついに“怒り”に身を委ねた──その瞬間、モビルスーツは彼女の体の延長線として動き出す。

彼女にとってMSは、武器ではなく、「叫びの代弁者」だった。

「うるさい! なめんな! クソがッ!!」という言葉に続く行動こそが、彼女の“生”の主張であり、存在証明だったのだ。

これは、かつて『Zガンダム』でカミーユが叫びながら敵を破壊したシーンにも似ている。

だが、ニャアンの場合はその「叫び」に、誰もが抱える“声にならない感情”が重ねられている。

キャラ考察の枠を超えた、“もうひとつの生き方”の提示

ニャアンを「面白いキャラ」として見るだけでは、彼女の本質には届かない。

彼女は「普通の人生を送れなかった人」の象徴であり、それゆえに“強さ”も“脆さ”も、どちらも極端な振り幅を持って描かれている。

それは“物語的カタルシス”ではなく、社会的リアリズムである。

「正義の戦士」でもなく、「天才パイロット」でもない彼女が主役級の輝きを放つことで、視聴者は“もうひとつの生き方”を知る。

それは、逃げること、黙ること、怒ること、抗うことを否定せず、肯定する視点だ。

そんな生き方が「正体」と呼ばれるなら、ニャアンの“正体”とは、過去を抱えてもなお、今を必死に生きる人の姿そのものだ。

だからこそ、私たちは彼女を忘れられない。

彼女をもう一度見返すたびに、「自分も、何かを選べるかもしれない」と思える。

それは、フィクションという“嘘”が、最もリアルに近づいた瞬間なのだ。

コメント