交わらないはずのふたりが、言葉少なに距離を詰めていく。

『薫る花は凛と咲く』は、叫ばない恋が、胸を打つことを教えてくれる物語。

アニメ化を前に、その静かな熱を、あらすじとキャラクターから辿っていく。

- 『薫る花は凛と咲く』のあらすじと世界観の魅力

- 登場人物それぞれの背景と関係性の深さ

- アニメ化で注目すべきポイントと見どころ

あらすじ解説──“交わらないはず”のふたりが出会った日

この物語に、大きな奇跡はいらない。

ほんの小さな出会いが、静かに人の心を変えていく──『薫る花は凛と咲く』は、そんな“日常の奇跡”を積み重ねていくラブストーリー。

以下では、ふたりの物語がどのように始まり、どんな壁を乗り越えていくのか、その核心をあらすじから辿ってみたい。

舞台はふたつの学校──隔たれた日常

物語の始まりは、東京郊外にある二つの高校。ひとつは男子校・千鳥高校。もうひとつは、お嬢様学校として名高い桔梗女子高校。

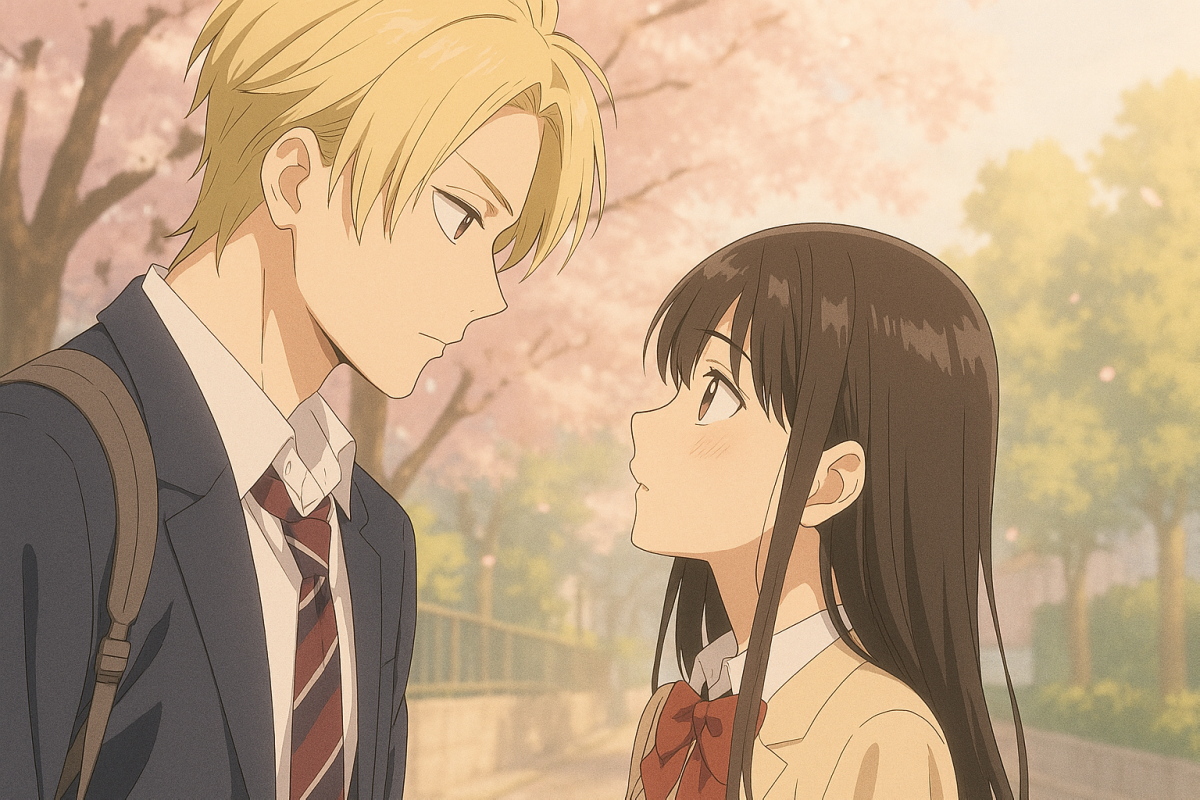

交わることのないはずのふたつの校風、その間に立つのが、千鳥高校に通う紬凛太郎と、桔梗女子の和栗薫子だった。

見た目と中身、その“ギャップ”に宿る優しさ

金髪にピアスという外見の凛太郎は、見た目のせいで誤解されがちだが、実家のケーキ屋を手伝い、丁寧に生きようとする青年。

一方の薫子は、家計を支えるためにアルバイトをしながら、優等生として学校の看板を背負う“誰かの理想”として生きている。

始まりは、日常のほんのひとコマ

ふたりが出会うのは、ごくささやかな日常の断片。ケーキ屋のカウンター越しに交わされた言葉、目が合ったときのまなざし──そのすべてが、あとから思えば始まりだった。

薫子は凛太郎を見た目で判断せず、むしろ“言葉にしない優しさ”に気づいていく。

一方の凛太郎も、薫子の誠実さにふれるたび、自分が誰かと繋がってもいいのかもしれないと、少しずつ心を開いていく。

それでも、越えなければならない“空気”がある

だが、桔梗女子には「千鳥の男子とは関わるな」という空気があり、ふたりの関係は簡単には許されない。

それでも、ふたりは歩み寄る。

言葉よりも視線で、距離よりも気配で──この物語は、そんな“静かで強い恋”のはじまりを描いていく。

キャラクター完全ガイド──心に残る、静かな主役たち

この物語を成立させているのは、“語らない感情”を抱えたキャラクターたち。

言葉にせずとも、まなざしや行動で相手を理解しようとする彼らの在り方が、『薫る花は凛と咲く』を他のラブストーリーとは一線を画すものにしている。

ここでは、主役のふたりを中心に、それぞれのキャラクターが背負う背景と役割を深掘りしていきたい。

紬凛太郎──強面の奥にある、静かな優しさ

千鳥高校に通う2年生。金髪にピアス、高身長の“いかつい”風貌は、他人に恐れられやすい。

けれど、その内側には誰よりも繊細で、誰よりも気を配る優しさが宿っている。

実家のケーキ屋を手伝い、甘いものを作る手元に宿る静けさが、彼の本質を物語っているようにも思える。

人を避けてきた彼が、薫子と出会い、自分の存在が“誰かにとっての安心”になることを知っていく。

和栗薫子──正しさに縛られながら、心を動かすひと

桔梗女子の特待生。黒髪ロングの清楚な姿に、優等生としての“完璧さ”を背負わされている少女。

家計を助けるためにアルバイトをしながら、成績を維持し、周囲の期待に応え続ける毎日。

そんな彼女が、凛太郎の素顔と接するうちに、自分の「理想」や「立場」ではなく、「本当の気持ち」で誰かと向き合おうとし始める。

彼女の変化は、作品全体の空気をやわらかくほぐす役割も果たしている。

宇佐美翔平──空気を読む、陽だまりのような存在

凛太郎の友人であり、千鳥高校のムードメーカー。

明るく社交的だが、決して前に出すぎず、必要なときにそっと隣にいてくれる。

友人関係という“目立たない支柱”を、彼は常に支え続けている。

夏沢朔──冷静の中に熱を秘めた参謀

成績優秀で、言葉数は少ない。

けれど、その沈黙の裏には、凛太郎たちのことを誰より深く見ている眼差しがある。

怒るときも、笑うときも、彼は常に“本気”だ。

依田絢斗──お調子者の皮をかぶった観察者

一見、場を盛り上げる役どころ。

だが、何気なく放ったひと言が核心を突いていたり、誰も見ていない瞬間を見逃さなかったりする。

彼のような存在がいることで、物語に“緩み”と“真実”が共存する。

保科昴──“正義”を疑い、揺れることの大切さ

桔梗女子の規律を重んじる生徒。

最初は「千鳥との関わり」を警戒し、薫子にも距離を取るが、ふたりの関係を目の当たりにして次第に揺れていく。

彼女の葛藤は、読者の中にある「偏見」の正体と向き合わせてくれる。

『薫る花は凛と咲く』の魅力──“見つめる”という愛し方

恋愛を描く物語は数あれど、この作品のように“目をそらさない”という行為にここまで重みを持たせたものは少ない。

派手な告白も、大仰なイベントもない。

それでも、まなざしの交差がこれほどまでに胸を打つのは、ふたりが「誰かをまっすぐ見つめること」を選び続けているから。

“語らない”感情の強度

この作品では、言葉にならない思いが物語を動かしていく。

何かを説明する代わりに、黙ってそばに立つ。

勇気を出して言葉にするのではなく、「言葉にしないでそっと渡す」ことで届くものがある。

その“静かな手渡し”にこそ、真の強さがあるのだと教えてくれる。

モノローグではなく、行動が語る物語

内面の葛藤を語るよりも、日常のさりげない振る舞いの中に気持ちが滲む。

たとえば凛太郎の気遣いや、薫子の微笑み──どれも過剰に説明されず、ただ読者に“感じ取らせる”。

そうした描写の積み重ねが、ページをめくるごとに読者の胸に静かに波紋を広げていく。

“距離”が意味を持つ構図と演出

視線の高さ、立ち位置、間の取り方。

キャラクターの物理的な距離が、心理的な関係性とリンクして描かれている。

特に凛太郎の大きな体格と、薫子の小柄な姿の対比は、ふたりの関係性を可視化する“余白”となっている。

優しさが“正義”ではない世界

この作品の魅力は、登場人物の誰もが「正しさ」だけでは動いていないことにある。

間違った判断をしてしまうこともある。

でもそれが、「人間である」という証であり、そこにこそ共感が宿る。

だからこそ、ふたりの関係もまた“理想”ではなく、“現実と地続きの希望”として描かれている。

まとめ|『名前を呼ぶだけで、世界が変わる』恋がここにある

この作品において、「好きだ」と伝えるよりも先に、「名前を呼ぶ」ことのほうが、ずっと大きな意味を持っている。

相手をただ“見る”のではなく、“誰かとして認める”という行為。

それがどれだけ特別なことかを、『薫る花は凛と咲く』は静かに、でも確かに教えてくれる。

交わらぬはずだったふたりの間に咲いたのは、“恋”というよりも“肯定”だったのかもしれない。

誰かを受け入れること、そして自分自身も受け入れてもらえること。

その往復運動の中で、彼らは少しずつ、歩幅を合わせていく。

2025年7月、TVアニメとして新たな姿を見せようとしている『薫る花は凛と咲く』。

その放送が始まる前に、原作を読み返すことは、自分の中にある“まっすぐな想い”をもう一度見つけ直すことに近い。

そっと、深く、そして忘れがたい──そんな恋が、ここにはある。

- 交わらぬはずのふたりが惹かれ合う恋物語

- 凛太郎と薫子、それぞれの背景と成長

- 視線や距離感が描く“静かな愛”の表現

- 登場人物たちの内面と関係性の丁寧な描写

- 2025年7月放送のアニメ化に向けた注目点

コメント