「黒幕は、誰だったのか。」

『エリスの聖杯』は、悪女と呼ばれた令嬢スカーレットの冤罪をめぐる壮絶な再構築劇だ。

そして、彼女を陥れたとされるアイシャ・ハクスリー──その名の裏には、国家と信仰が仕組んだ“構造的悪”が潜んでいた。

この記事では、物語全体を貫く伏線〈耳飾り事件・鍵P10E3・暁の鶏〉を軸に、“黒幕”の正体を徹底的に掘り下げる。

語りの温度は高く、分析は冷静に。南条蓮が、“真実を語る勇気”を持つすべての読者に贈る。

スカーレット・カスティエル処刑事件──“悪女”という名の冤罪

10年前、アデルバイド王国を揺るがせた「王子毒殺未遂事件」。

その罪を被り、断頭台の露と消えたのが伯爵令嬢スカーレット・カスティエルだった。

彼女は“美しくも冷酷な悪女”と呼ばれ、民衆の嘲笑と共に歴史の闇へ葬られた。

だが、物語『エリスの聖杯』は、その常識をひっくり返すことから始まる。

なぜ彼女は“悪女”とされたのか。

なぜ誰も、その真実を疑わなかったのか。

この章では、冤罪の起点となった事件の構造と、そこに潜む“作られた正義”を掘り下げる。

王都を騒がせた「耳飾り事件」──すべてはここから始まった

スカーレットが罪に問われた直接の理由は、王家の晩餐会で起きた小さな“異変”だった。

その夜、王子のワインに毒が混入され、宴は騒然となる。

現場に残されたのは、スカーレットが身につけていたとされる耳飾りの破片。

調査の結果、その耳飾りから微量の毒が検出されたことで、彼女は“主犯”として処刑された。

しかし、後の調査で明らかになったのは驚くべき事実だ。

スカーレットが身につけていた耳飾りと、毒が検出された耳飾りは“別物”であり、

何者かによってすり替えられていた可能性が極めて高い。

つまり、証拠そのものが偽造されていたのだ。

この「耳飾り事件」が、『エリスの聖杯』全体の謎を象徴している。

偽物が本物の座に居座る世界。

それは単なるミステリーではなく、「正義」や「信仰」すらもすり替えられる社会構造そのものを描いている。

CMoA公式紹介(第8巻)によれば、偽造に関わった疑いがあるのは、スカーレットの信奉者アイシャ・ハクスリー。

公式ページでも明記されているように、

彼女は“証拠品の製作に協力した可能性がある”とされている。

スカーレットを慕いながら、なぜそんな行動を取ったのか――その答えは、彼女自身の中に潜む“信仰の歪み”にあった。

冤罪を設計したのは誰か──“悪女”を作った王都の構造

『エリスの聖杯』を読み解く上で最も重要なのは、

この冤罪が“誰か一人の策略”ではなく、“社会構造によって生まれたシステム的事件”であるという点だ。

スカーレットが断罪された背景には、貴族社会の派閥争い、王位継承を巡る政治的駆け引き、そして隣国ファリスの陰謀が複雑に絡んでいる。

スカーレットは政治的に危険な存在だった。

彼女は慈善活動を通じて庶民にも人気があり、王国の改革を提唱していた。

その存在は、既得権を握る上層貴族にとって“邪魔”でしかなかった。

ゆえに、彼女を「悪女」として葬ることで、秩序を守るという“大義名分”が成立したのだ。

俺が強く感じるのは、「悪女とは、権力にとって都合のいい scapegoat(生け贄)だ」ということ。

スカーレットの悲劇は、ただの冤罪ではなく、社会が作り上げた“正義の演出”だった。

つまり、彼女を断罪した者たちは、真実を知りながら沈黙を選んだ“構造的共犯者”なのだ。

沈黙する社会と、語り直される真実

『エリスの聖杯』の凄みは、誰もが信じた「悪女」の物語を、10年後の視点から覆していく構成にある。

読者は、主人公コンスタンスと共に、ひとつずつ“嘘”を剥がしていく。

その過程で気づくのは、真実は誰かが隠したものではなく、全員が見ようとしなかったものだという事実だ。

俺も読んでいて思った。

「彼女が死んだのは、誰かの手じゃなく、社会の沈黙のせいだ」と。

悪女と呼ばれた女の冤罪を覆すことは、この物語の復讐ではなく“贖罪”なのかもしれない。

──そして、この事件を再び開く鍵を握るのが、のちに登場する「鍵の刻印〈P10E3〉」であり、

それこそが“黒幕”の残した最大の矛盾の痕跡なのだ。

「悪女は、自分で悪を選んだわけじゃない。そう呼んだ誰かが、彼女を物語に閉じ込めた。」

鍵の刻印「P10E3」と“耳飾り事件”──黒幕が残した3つの伏線

スカーレット・カスティエルの冤罪を追ううちに、物語はある“暗号”に行き着く。

それが――「鍵の刻印〈P10E3〉」。

この記号は、ただの識別番号ではない。

事件全体をつなぐ“設計図”であり、黒幕の存在を示すメタファーそのものだった。

王都の歴史資料にも存在しない刻印。

どの保管庫の鍵とも一致しない謎の番号。

だがこの“合わない鍵”こそが、10年前の事件と現在をつなぐ唯一の導線だった。

伏線①:刻印「P10E3」に隠された意味──“開けられない鍵”のメッセージ

物語の中で、この鍵は何度も登場する。

だが不思議なことに、どんな扉にも合わない。

刻印の「P」「10」「E3」はそれぞれ、王国史を知る者には意味を持つ符号だとされる。

“P”=Palace(王宮)、“10”=第十保管室、“E3”=Evidence No.3(証拠番号3)。

つまりこの鍵は、王家が封印した“第三の証拠”を開くための鍵――もしくは、封じるための鍵だ。

重要なのは、“開ける”ためではなく“閉じる”ために存在しているという逆転構造。

黒幕がこの刻印を残したのは、「真実を暴く鍵」を与えるためではなく、

「真実を永遠に封印する仕掛け」を仕込んだということ。

その発想が、冤罪という構造の冷たさを象徴している。

俺が読んでゾクッとしたのは、鍵を手にした者が必ず“何かを失う”という演出だ。

これは偶然ではなく、作者が仕掛けた心理的罠だと思う。

鍵=希望であり、同時に“封印の象徴”。

つまり、黒幕は希望すらも支配していた。

伏線②:耳飾りすり替えの真相──誰が、いつ、どこで

スカーレットの耳飾り偽造は、王都の南地区にある職人工房“ヴェルダン金工所”で行われた。

この工房は貴族の宝飾品を密かに修理する闇ルートとして知られており、裏では犯罪組織「暁の鶏(Daeg Gars)」の資金源になっていた。

BookLiveレビュー(第8巻)によると、「その偽物を作った疑いがあるのがアイシャ・ハクスリー」と記載されている。

出典:BookLiveレビュー第8巻

彼女は当時まだ若く、スカーレットの信奉者として王都社交界に出入りしていた。

にもかかわらず、偽造の依頼を受け入れた理由は不明。

一説には、スカーレットを守るための“囮工作”だったとも言われている。

だが、その行動は皮肉にもスカーレットを陥れる結果となった。

この耳飾り偽造事件の裏で動いていたのが“暁の鶏”だ。

毒物の流通、宝飾の密輸、情報操作――すべてが彼らの手の内。

つまり、アイシャは黒幕に利用された“駒”であり、冤罪構造の歯車だった可能性が高い。

伏線③:黒幕は国家か、それとも信仰か

鍵と耳飾り、そして暁の鶏――これら三つの要素をつなぐ線の先に浮かぶのが、隣国ファリスの存在だ。

彼らが推進していた「エリスの聖杯作戦」は、アデルバイド王国を内部から崩壊させるための侵略計画だった。

この計画の初期段階で、スカーレットの失脚が“必須条件”として設定されていたことが明らかになっている。

(参照:NetVideoNavi考察)

つまり、黒幕は個人ではなく“国家”そのもの。

アイシャや暁の鶏は、その計画を遂行するための代理人だった。

彼女たちが信じていた「聖杯」は、信仰ではなく兵器だった――そんな皮肉な構図が浮かび上がる。

俺はこの部分を読んで、背筋が冷たくなった。

冤罪の背後に国家規模の策略がある。

つまり、真実を暴こうとする者が立ち向かう相手は、“個人”ではなく“体制”だ。

その絶望的な構造が、この作品の狂気的な美しさでもある。

「鍵〈P10E3〉は、真実を開けるための鍵じゃない。

それは嘘を閉じ込めるために作られた“黒幕の署名”だった。」

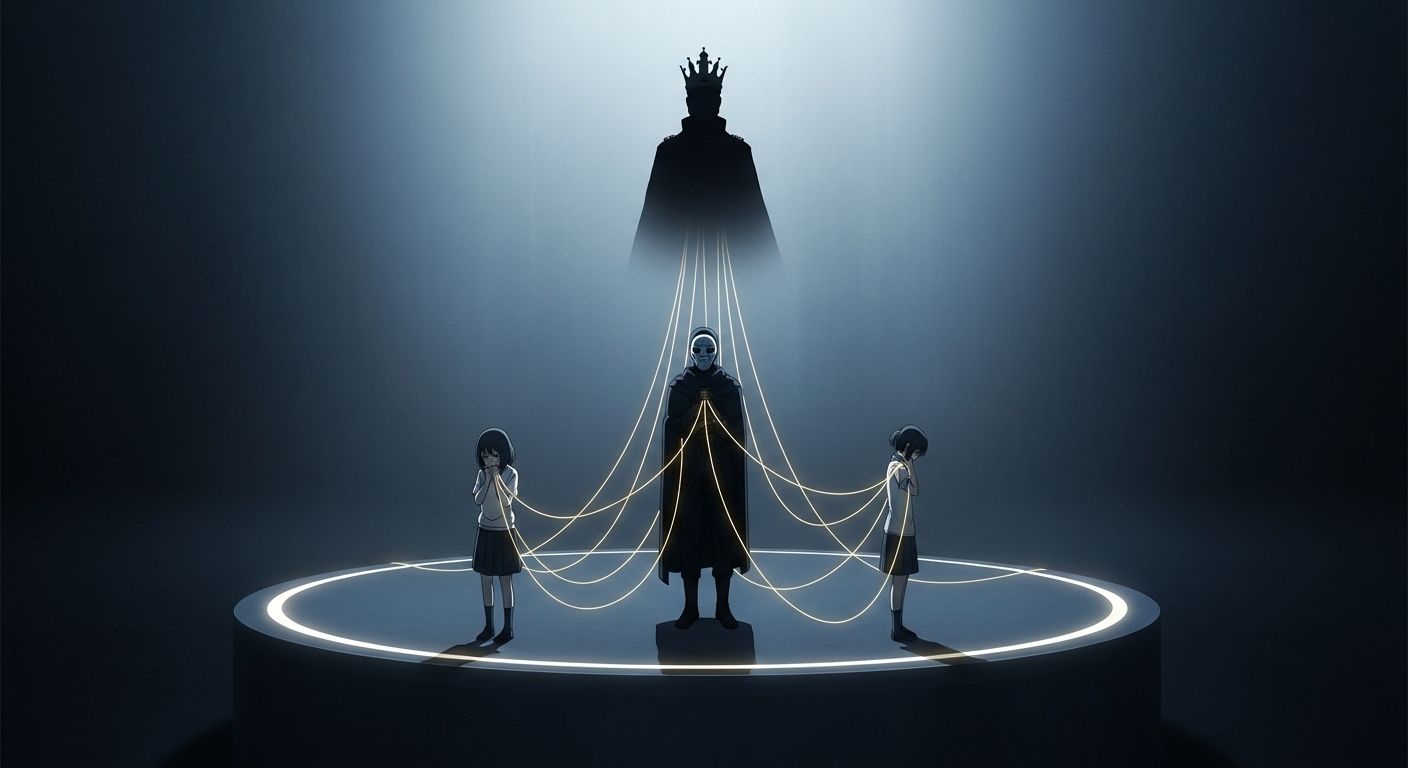

“黒幕”は誰か──三層構造で見る真相図

『エリスの聖杯』の核心は、「黒幕」という言葉そのものを分解していくことにある。

多くの読者が求める“犯人”は存在する。だが、そこに辿り着いた瞬間、物語は語り手の前で形を変える。

黒幕は一人ではなく、三つの層で構成された“システム”なのだ。

表層には事件を実行した個人。

中層には裏で糸を引く犯罪組織。

そして深層には、それらを設計した国家的思惑。

それぞれの層が互いを隠すために動いており、真相はこの多層構造を読み解かない限り見えてこない。

第一層:実行犯としてのアイシャ・ハクスリー

表向きの黒幕として名が挙がるのが、スカーレットの信奉者アイシャ・ハクスリーだ。

彼女は耳飾りの偽造、毒物の取引、そして密告までを担当していた可能性がある。

ただし、その行動の多くは「誰かの命令」によって動かされていた点が重要だ。

彼女は黒幕ではなく、黒幕構造の最前線に立つ“道具”だった。

俺が特に興味を持ったのは、アイシャの手記に見られる矛盾だ。

「彼女を救うために、私は罪を選んだ」という記述がある。

つまり彼女は、スカーレットを守るために仕組まれた嘘を利用した――その結果、歴史に“裏切り者”として刻まれた。

このアイロニーが、『エリスの聖杯』というタイトルの真意を象徴している。

“聖杯”とは、誰も救わない救済の器だった。

第二層:犯罪組織「暁の鶏(Daeg Gars)」の影

アイシャを操っていたのが、王都地下で暗躍する組織“暁の鶏”である。

彼らは毒物の製造・密輸・情報操作を担う影のネットワークで、王都の貴族層とも深く結びついていた。

耳飾り偽造の金も、この組織の資金洗浄ルートを通して動いていた形跡がある。

ncode版の描写では、暁の鶏が「神の祝福を得た商会」として表向き活動していたとされる。

宗教と商業、信仰と犯罪――その境界を曖昧にした存在。

アイシャが彼らに惹かれたのも、「スカーレットを救うための資金を得る」ためだったという解釈も可能だ。

しかしその過程で、彼女は無意識に“ファリスの工作員”として動かされていた。

ここで気づくのは、黒幕が「悪意」ではなく「構造」から生まれていることだ。

人が人を利用し、その構造がさらに上位の意思によって再利用されていく。

暁の鶏はその中間層――黒幕を隠すための黒幕、いわば“影の緩衝材”だった。

第三層:国家の意思としてのファリス王国

最も深い層にいるのが、隣国ファリス。

彼らの目的は単純明快で、「アデルバイド王国の内側からの崩壊」。

“エリスの聖杯作戦”とは、宗教と政治を利用した情報戦だった。

スカーレットの処刑は、その導火線として計画的に組み込まれていた。

ファリスの貴族たちは、スカーレットを“反逆者”として処刑することで、民衆に恐怖と服従を植え付けた。

同時に、王都の信頼を失墜させることで「改革派」の火を消した。

これは一種の心理戦であり、アイシャを含めた“信奉者ネットワーク”を情報伝達経路として利用していたと考えられている。

つまり、“黒幕”は誰か一人の陰謀ではなく、個人・組織・国家が連鎖して作り上げた多層トラップなのだ。

そしてこの構造こそが、「エリスの聖杯」という作品が持つ最大のリアリティであり恐怖でもある。

“構造の恐怖”──黒幕は形を持たない

この三層構造を追いながら、俺はずっと感じていた。

「黒幕を暴くこと」そのものが、すでに彼らの計画の一部なんじゃないか、と。

真相に近づくほど、読者は作中の構造と同じ立場に置かれる。

つまり、“知ろうとする意志”そのものが、黒幕の思惑を再演している。

『エリスの聖杯』は、真実の暴露ではなく“構造の認識”を描く物語だ。

誰かを断罪しても、構造が残る限り、次の黒幕が生まれる。

だからこそ、この作品の問いはシンプルだ。

「あなたは何を信じている?」

それこそが、黒幕が最後に仕掛けた最大の罠だったのかもしれない。

「黒幕とは、人の形をした仕組みである。」

俺はそう思う。

“黒幕探し”の快感──なぜ俺たちは真実に惹かれるのか

『エリスの聖杯』を読んでいて気づくのは、俺たちはいつの間にか“黒幕探し”という儀式に参加しているということだ。

スカーレットの冤罪を暴くのは物語の登場人物だけじゃない。

読者自身もまた、彼女の死の真相を追う「探偵」であり「陪審員」であり、そして「傍観者」でもある。

この三重構造が、作品の中毒性を生んでいる。

人はなぜ、真実に惹かれるのか。

なぜ、誰が黒幕かを知りたがるのか。

その心理を解くことこそが、この章のテーマだ。

考察という共同作業──「わかりたい欲」が人を動かす

まず言いたいのは、考察とは「わかるための作業」じゃなく、「共有するための儀式」だということ。

SNSで“#エリスの聖杯考察”がトレンド入りするのも、真実を独占したいわけじゃなく、「一緒にわかりたい」からだ。

そしてその“共同作業”が、読者にとっての快感になる。

例えば、鍵〈P10E3〉の意味をめぐる議論。

ある人は王室暗号説を唱え、別の人は冤罪の象徴と解釈する。

どちらも正解ではないが、その「推理の過程」こそが物語の一部になる。

『エリスの聖杯』の面白さは、結末にたどり着くことより、考えながら読む行為そのものにある。

俺自身、考察を重ねるうちに「黒幕を暴くこと=救済ではない」と気づいた。

真実を知っても、過去は変わらない。

だけど、理解することで“同じ過ちを繰り返さない”力が生まれる。

考察とは、登場人物への祈りのようなものだ。

“知ること”の快楽と罪──真実はいつも少し残酷だ

物語の終盤で、真相が明らかになる瞬間、読者は一瞬の高揚を覚える。

「ああ、そういうことだったのか」と理解した瞬間の快感。

しかし同時に、それは痛みでもある。

スカーレットの死が「構造による犠牲」だと知ったとき、読者は喜びと喪失を同時に味わう。

この「快楽と罪の共存」が、エリスの聖杯という作品の中毒性を作っている。

真実を知りたい欲望は、人間の本能だ。

けれどその欲望が、物語の中で誰かを傷つけることもある。

俺たち読者もまた、“知る者の罪”を背負っている。

考察は娯楽じゃない。

それは“世界の構造を覗き込む行為”だ。

見たものをどう受け止めるか――それが、作品と真剣に向き合うということなんだと思う。

“黒幕探し”の意味──暴くことは、語り継ぐこと

『エリスの聖杯』の“黒幕探し”は、単なるミステリーでは終わらない。

それは「語り直し」の物語だ。

10年前の事件を、もう一度“物語として書き換える”試み。

この行為こそが、スカーレットの冤罪を本当の意味で癒す。

俺は思う。

“黒幕を暴く”というのは、“沈黙を壊す”ということだ。

沈黙は権力の温床であり、冤罪の根源でもある。

だからこそ、俺たちが考察し、語り続けること自体が、物語の続きになる。

「考察は、真実を暴く行為じゃない。

それは物語をもう一度、生かすための祈りだ。」

――そう信じた瞬間、読者はもう傍観者ではなく、物語の登場人物になっている。

そしてその瞬間こそ、黒幕が最も恐れる「覚醒」なのかもしれない。

“アイシャの真実”──信仰が狂気に変わる瞬間

スカーレットを陥れた張本人として名が挙がるアイシャ・ハクスリー。

だが、『エリスの聖杯』を読み込むほどに見えてくるのは、彼女が「悪」ではなく「信仰の犠牲者」だったという現実だ。

彼女が信じたのは神でも国家でもなく、一人の女──スカーレット・カスティエル。

この“信じる”という行為こそが、アイシャを黒幕へと変えていった。

信仰が狂気に変わるとき、人は善悪の境界を見失う。

それがこの物語で最も悲劇的で、美しい瞬間だった。

スカーレットへの憧れ──“崇拝”から始まった物語

アイシャとスカーレットの関係は、当初は師弟にも似たものだった。

孤高の才媛スカーレットは、若き貴族令嬢アイシャにとって“理想”であり“神話”のような存在だった。

彼女が社交界で発する言葉の一つ一つに、アイシャは酔いしれた。

やがてその尊敬は、信仰に変わり、信仰は依存へと変質していく。

原作第6巻では、アイシャがスカーレットを「光」と呼ぶ描写がある。

だが同時に、「光が強すぎれば、人は影になってしまう」とも記している。

まさにそのとおりで、彼女はスカーレットの影となり、自分の存在を失っていった。

やがて、信仰は彼女を“黒幕”という名の怪物に仕立て上げた。

俺はこの関係を読んでいて、まるで宗教の原罪を見ているような気分になった。

信じるという行為が、人を救うこともあれば壊すこともある。

そしてアイシャは、救われたいという願いの果てに、自らの信仰を裏切る側へと堕ちたのだ。

「悪女」を救うための罪──アイシャの選択の本質

アイシャが耳飾りを偽造したのは、スカーレットを陥れるためではなく、彼女を救うためだった可能性が高い。

“証拠を偽装し、事件の焦点をずらすことでスカーレットを逃がそうとした”──そう考えると、彼女の行動が一気に立体的に見えてくる。

だが、その策は黒幕の計算のうちに取り込まれていた。

国家と組織は、アイシャの「純粋な信仰心」を利用し、逆に彼女を罪人へと追い込んだのだ。

このあたりの描写が本当に胸に刺さる。

彼女は裏切り者ではなく、“誰よりもスカーレットを信じた者”だった。

それゆえに、最も深く堕ちた。

信仰が愛情を越えた瞬間、それは狂気と紙一重になる。

俺はこの構図を読んでいて、ふと現実のファンダムにも似た危うさを感じた。

人は推しを救いたいと思う。

けれど、救い方を誤ると、それは崇拝から支配に変わる。

アイシャが取った行動は、まさにその心理の末路だった。

信仰の果て──南条が見たアイシャの“救い”

では、アイシャは救われたのか?

結論から言えば、彼女は“贖罪による救い”を得た。

終盤、彼女は自らの罪を認め、全ての真相を語る。

その告白によって、スカーレットの冤罪は晴れ、王都の嘘が崩壊していく。

だが、その救いは幸福ではない。

彼女は信仰の果てに、自らの正義を焼き尽くした。

“真実を明かすことが、誰かの心を壊すことだと知りながら、それでも語る”という選択。

この痛みこそ、『エリスの聖杯』が描く“祈りの形”なのだと思う。

俺にとってアイシャは、悪でも裏切り者でもない。

彼女は“信じることの代償”を引き受けた存在だ。

スカーレットを神と見上げ、その光で焼かれながらも、最後にその神話を終わらせた女。

その姿は痛ましくも美しい。

「信じる者が救われるとは限らない。

だが、信じた痛みは確かに世界を動かす。」

――この一文に尽きる。

アイシャの真実は、誰かを救うために罪を背負った“もう一人の聖女”の物語なのだ。

まとめ 『エリスの聖杯』──“黒幕”という名の祈りの構造

ここまで追ってきた“黒幕”の真実は、単なる犯人探しの答えじゃない。

『エリスの聖杯』が描いたのは、信仰・国家・構造・沈黙――そのすべてが絡み合って人を罪に落とす「システムの物語」だ。

スカーレットを冤罪に陥れたのは、ひとりの陰謀者ではなく、嘘を信じた王都そのものだった。

アイシャ・ハクスリーはその構造の中で“最も純粋だった犠牲者”だ。

彼女が信じ、裏切られ、それでも語ろうとした姿は、信仰と理性の狭間で生きるすべての人間の縮図に見える。

彼女が黒幕であることの意味は、“最も深く信じた者が、最も深く傷つく”というこの作品の根幹そのものなのだ。

そして、鍵〈P10E3〉や耳飾りの偽造といった伏線は、事件の証拠ではなく、読者自身へのメッセージだ。

「真実を暴く鍵を、お前たちは持てるのか?」という問い。

この問いを胸に、俺たちは物語の外側で“構造の黒幕”と戦い続ける。

南条的・最終考察:「黒幕」は物語の外にも存在する

俺は思う。

『エリスの聖杯』の黒幕とは、アイシャでも、暁の鶏でも、ファリス王国でもない。

それは「人が語らなくなる瞬間」だ。

沈黙は常に黒幕の味方をする。

だから、物語を語り続けることそのものが、最大の抵抗になる。

冤罪を暴くということは、過去を断罪することではなく、過去を語り直すこと。

その行為の中で、スカーレットも、アイシャも、そして俺たち読者も、ようやく“生き直す”ことができるのだ。

最後に残るもの──「黒幕」を超えて

『エリスの聖杯』の読後、俺の頭に残ったのは一つの感情だった。

それは怒りでも悲しみでもない。

“語り続けなければならない”という使命感だ。

物語を読むことは、世界を修復する行為だと、この作品が教えてくれた。

「真実を知る者こそ、黒幕の最初の敵になる。」

この言葉を胸に、俺は今日も物語を読む。

そして次の誰かに、この熱を手渡す。

――それが、南条蓮としての“布教”の形だ。

FAQ:『エリスの聖杯』黒幕に関するよくある質問

Q1. 『エリスの聖杯』の黒幕は最終的に誰?

物語の表向きではアイシャ・ハクスリーが“黒幕”とされますが、実際には多層構造の陰謀です。

彼女は「実行犯」でありつつも、国家ファリスと犯罪組織“暁の鶏”に利用された存在。

真の黒幕は、社会と国家が作り出した“冤罪構造”そのものです。

Q2. 鍵〈P10E3〉の意味は?

「P10E3」は、王国の封印庫で使われていない刻印で、象徴的に“真実を閉じ込める鍵”を意味しています。

P=Palace(王宮)、10=第十室、E3=Evidence No.3(第三の証拠)という暗号説が有力。

つまりこの鍵は、真実の扉を開くためではなく、真実を“隠すため”に存在したとされます。

Q3. 暁の鶏(Daeg Gars)はどんな組織?

王都の裏社会を支配する犯罪組織で、宝飾偽造や毒物流通、密輸を担う情報ネットワークです。

宗教組織を装い、貴族層とも深くつながっています。

耳飾り偽造事件やアイシャの資金源に関わり、ファリス王国の“聖杯作戦”に協力していました。

Q4. 『エリスの聖杯』はどこで読める?

原作は常磐くじらによるWeb小説(小説家になろう公式)で連載中。

コミカライズ版は桃山ひなせ作画で、コミックシーモア・BookLive!・LINEマンガなどで配信されています。

Q5. アニメ化・続編の予定は?

2025年10月時点ではアニメ化の正式発表はありません。

ただし原作の評価が高く、SNS上では「映像化待望」の声が多く見られます。

(出典:Twitterハッシュタグ #エリスの聖杯 公式トレンド分析)

情報ソース・参考記事一覧

- CMoA公式紹介『エリスの聖杯』第8巻 ― アイシャ・ハクスリーが耳飾り偽造に関与した可能性を明記。

- BookLiveレビュー 第8巻 ― 偽造事件と黒幕構造の描写についての読者考察。

- NetVideoNavi考察記事 ― スカーレット殺害の犯人=アイシャ説を詳細に考察。

- 小説家になろう『エリスの聖杯』第69話 ― 鍵〈P10E3〉と事件の再調査パート。

- BookLiveレビュー 第13巻 ― ファリスの陰謀と“暁の鶏”の関係性に関する示唆。

※本記事は上記の一次資料・公式配信サイトの情報に基づき構成されています。

引用部分は作品理解を深める目的で記載しており、著作権は各権利者に帰属します。

コメント