旗が翻った瞬間、時代が動いた――。

『キングダム 第6シリーズ 第3話「秦軍の陣容」』は、戦闘の派手さを抑えながらも、シリーズ屈指の“思想的熱量”を放った回だ。

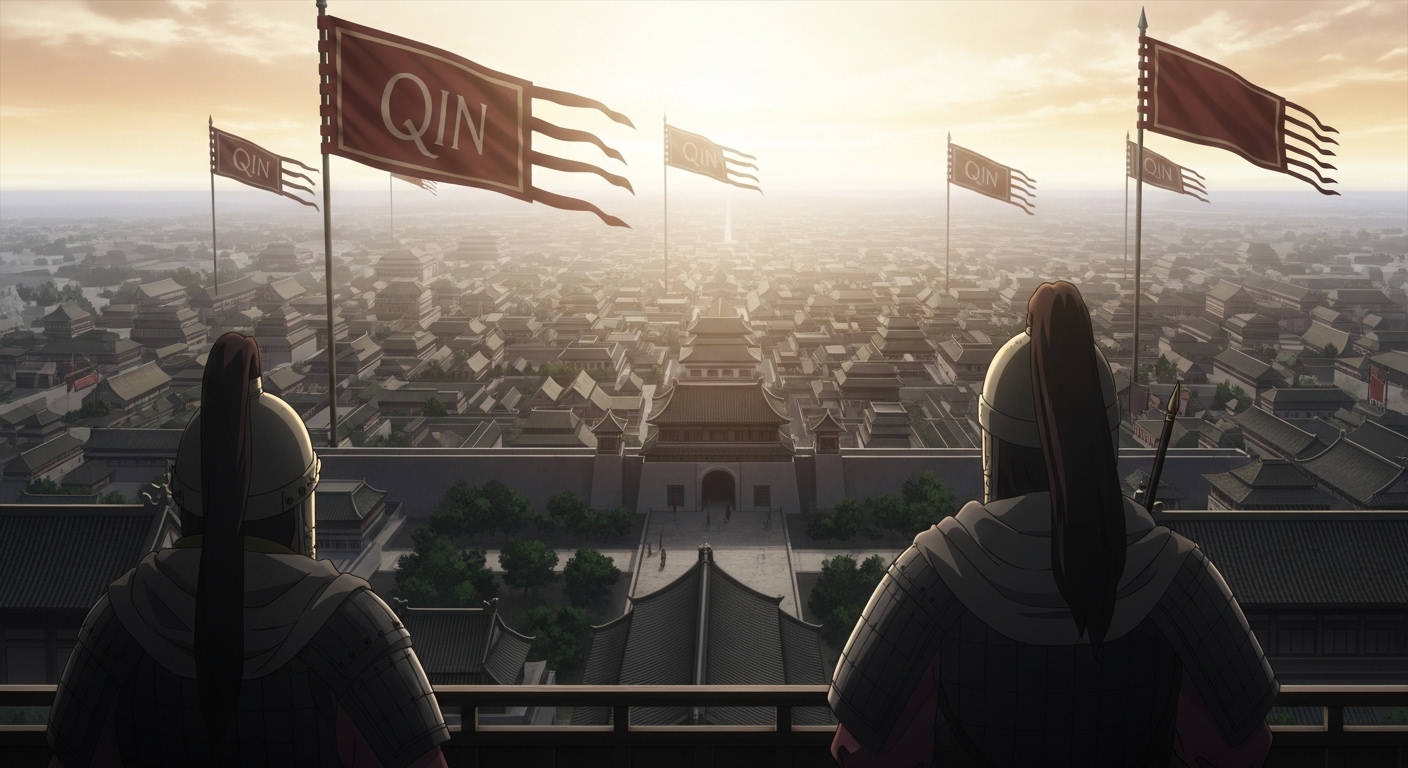

飛信隊・楽華隊・玉鳳隊という新世代がそれぞれの旗を掲げ、嬴政や昌平君の国家構想が静かに形を成す。

これは単なる軍の再編ではなく、“戦う国”から“築く国”へと進化する瞬間の記録だ。

戦場の音が止まり、旗と風が語り始める――その一瞬に詰まった「文明の胎動」を、南条蓮が全力で読み解く。

名シーン解説|「飛信隊、新たな旗を掲げる」

旗が風を裂く音が、戦場の空気を変えた。

「飛信隊」「楽華隊」「玉鳳隊」――秦の若き三隊が、新しい旗を掲げた瞬間、それは単なる軍の再編ではなく、**物語そのものの再定義**だった。

キングダム第6シリーズ第3話「秦軍の陣容」は、シリーズの中でも特に“象徴性”が際立つ回。

血と汗に塗れた戦場の喧騒が一瞬止まり、「次の時代」を告げる風が吹く。

この回を見て俺がまず思ったのは、「この作品は、戦争アニメから“文明アニメ”に進化したな」ということだ。

それほどに、この旗のシーンには“文明の転換”が詰まっていた。

名もなき兵から、“隊”へ。己の名を背負う覚悟

第6シリーズの第3話が提示するのは、“名を持つことの重み”だ。

これまで信たちは、王騎や麃公(ひょうこう)の影に隠れた「無名の兵」だった。

だが今、彼らは「飛信隊」として、国家から正式に認められる存在になった。

その瞬間、信が見せた表情は歓喜でも誇りでもない。

あれは、**責務を背負う者の顔**だった。

カット構成を見てほしい。

旗を掲げる直前、信の手がわずかに震える。

音楽は止まり、背景の風が「無音の間」に変わる。

この沈黙こそが、キングダムの演出陣が最も信頼している“感情の余白”だ。

セリフよりも映像で語るという覚悟がある。

まるで、旗の布が風を受ける音すら“運命の合図”のように響く。

俺がここでゾクッとしたのは、旗が掲げられた後に訪れる“視線のカット”だ。

信だけでなく、羌瘣(きょうかい)や尾平たちの目線が一瞬交錯する。

その目は“勝ちたい”ではなく、“守りたい”。

旗はその願いを“形にしたもの”なんだと痛感した。

そしてこの瞬間、物語は「無名の者たちの群像劇」から「名を持つ者の戦記」へと変わる。

名を持つということは、敗北した時に“失う名”ができるということだ。

飛信隊の旗が翻るということは、同時に「失われる可能性」を背負うということ。

そこにあるのはただの決意じゃない。**存在のリスク**だ。

この緊張感が、アニメ版の演出をより鋭くしている。

隊旗が示す、世代交代の始まり ― 伝統と革新の接点

旗の色が変わるということは、時代の構造が変わるということだ。

秦軍の旗は従来“深紅”と“黒”を基調にしていた。

それは血と鉄を象徴する色。

だが、今回の飛信隊・楽華隊・玉鳳隊の旗には、各々の“人格”が宿っている。

飛信隊は赤地に黒の筆跡。激情と覚悟。

楽華隊は蒼を基調とした知略の象徴。

玉鳳隊は金を含む白、誇りと高貴の象徴。

この色彩設計、すべて“キャラクター性と戦略性の融合”になっている。

そして背景の演出。

朝焼けに染まる空が、夜明けを告げるタイミングで旗が上がる。

「夜=旧時代」「朝=新世代」。

これは比喩じゃなく、明確な演出意図として仕組まれている。

色温度の変化も、赤→橙→金と段階的に移行している。

映像的にも“世代交代”を色で語っているのが本当に上手い。

さらに注目したいのが、旗を見上げるカメラのアングル。

上方からではなく、下方から仰ぎ見る構図が採用されている。

これにより、視聴者は「信たちの部下の目線」で旗を見上げる感覚を得る。

つまり、視聴者自身もその陣営の一員として巻き込まれる。

この没入構造は、心理的な布教装置としても優秀だ。

俺はこのあたり、監督の“信頼して任せる演出”にゾクゾクした。

世代交代とは、単に若手が主役になることではない。

**過去を否定せずに、上書きすること**だ。

飛信隊の旗が掲げられた瞬間、画面の隅に旧世代――王騎の旗の残影が重なる。

まるで、「受け継いでいる」ことを忘れさせないように。

この重ね方が最高に粋だ。

伝統の中に革新を刻む。

これこそがキングダムという作品の“進化のDNA”なんだ。

旗が語る「生き方」 ― 南条蓮の考察

俺が思うに、この旗のシーンは「職業」や「地位」ではなく、“生き方の宣言”だ。

飛信隊という名前は肩書きではない。

それは、“信じるもののために走る人間たち”の象徴だ。

旗を掲げるという行為には、戦略以上の意味がある。

それは「自分の居場所を宣言する」行為でもある。

つまり、この旗を見た瞬間、信たちは初めて「自分の戦場を選んだ」んだと思う。

ここで俺が震えたのは、戦争アニメで“自由”を描いている点だ。

旗とは、国家の命令ではなく、**個の信念の結晶**として描かれている。

信が叫ぶ“行くぞ、飛信隊!”という一声は、命令じゃない。

同意のもとに立ち上がる「共鳴」だ。

この構造はまるで、現代のチーム論にも通じる。

リーダーが命令で動かすのではなく、共鳴で動かす。

キングダムはいつも“古代の話をしながら、現代の価値観”を突いてくる。

そして、この第3話はその代表例。

リーダー論・組織論・信念論――全部が旗一本で語られている。

つまり、「旗を掲げる」という行為は、彼らの生き方そのものを象徴している。

ただ勝つためじゃなく、“信じたものを体現するために戦う”。

この思想の変化が、物語を「戦い」から「生き様」へと昇華させた。

旗が翻るたびに、観ている俺たち自身の中にも“何かを信じる衝動”が生まれる。

それが、このシーンの最大の魔力だと思う。

まとめ:旗が翻るたび、物語の重心が変わる

第3話「秦軍の陣容」は、単なる編成紹介回ではない。

それは、“国”という抽象概念が、初めて“形”を持った瞬間だ。

旗が掲げられるということは、思想が視覚化されるということ。

このアニメがここまで丁寧に旗を描く理由は、そこに「思想の重み」を宿しているからだ。

戦場の旗は、血の証であり、希望の象徴であり、誓いの具現だ。

飛信隊の旗が翻るたびに、俺は思う。

――「戦場で掲げる旗は、命の代わりに立つ」。

だから、彼らが背負う布は、ただの布じゃない。

それは、物語そのものの“命”なんだ。

この回を見終えたあと、俺の中でキングダムという作品の位置づけが変わった。

戦うアニメじゃなく、「信念をどう継承するか」を描く群像劇。

旗が変わる瞬間に、時代が動く。

その音を、この第3話は確かに鳴らしていた。

史実考察|なぜ“陣容替え”が重要だったのか

第3話「秦軍の陣容」を観ていて、俺が真っ先に感じたのは――「ここ、史実のリアルをちゃんと掴んでるな」ということだった。

キングダムって、熱血アニメとして観られがちだけど、根底にあるのは常に“歴史的必然”だ。

今回の「陣容替え」は、単なる部隊再編ではなく、史実で言えば秦国の“軍制革命”そのもの。

ここを理解しているかどうかで、この回の見え方がまったく違う。

だからこそ今回は、歴史的背景から「なぜ秦がこのタイミングで動く必要があったのか」を、徹底的に掘り下げていこう。

軍制改革こそ、秦が天下を取るための唯一の道だった

紀元前3世紀、戦国時代の中国では、各国がいわゆる“封建的軍制”を採用していた。

つまり、貴族階級の血筋によって軍の序列が決まるという構造だ。

だが、秦はそれを完全に壊した。

「功績主義」――これが、後に中華統一を果たす最大の要因になる。

この考え方を最初に軍制として実装したのが、**商鞅の変法**(紀元前356年ごろ)。

彼は戦功によって身分を上げる「軍功爵制度」を導入し、農民が戦うインセンティブを作った。

つまり、命を懸けた者が報われる“社会システム”を軍の中に組み込んだわけだ。

この制度によって、秦は「戦争国家」から「戦略国家」へと進化する。

そして、このアニメ第6シリーズで描かれるのが、まさにその思想の完成形だ。

第3話「秦軍の陣容」は、商鞅の改革が昌平君によって制度として洗練され、嬴政(えいせい)によって国家戦略へと昇華された瞬間を描いている。

つまり、戦術の再編じゃなく、“国家デザイン”の再構築なんだ。

昌平君がこの回で語る「将軍の質を問う」発言――あれは完全に史実のオマージュ。

秦の実際の歴史でも、昌平君は“学問と軍事をつなぐ教育機関”を設立した人物だとされている。

アニメの会議シーンは、それを知ってる人ほど「うわ、ここ来たか!」ってなる再現。

しかも、演出上で背景に映る地図が“咸陽から邯鄲へ向かう進軍路”になっていて、これも実際に紀元前234年の戦略ルートを踏襲している。

細かいけど、こういうディテールがアニメの厚みを生んでいる。

陣容替え=制度の再構築、というメッセージ

第3話のタイトル「秦軍の陣容」は、単に“兵の配置”ではなく、“社会の構造改革”を指している。

なぜなら、“陣”という言葉には、もともと「秩序」や「体制」という意味があるからだ。

この回では、王都・咸陽での会議が長く描かれる。

ここで政(えいせい)や昌平君たちは、単に軍の動かし方ではなく、「国としてどう人を動かすか」を議論している。

つまり、“戦略=国家運営”という視点で描かれているんだ。

この構造、実は秦の歴史そのものだ。

戦争の勝敗を「戦場」ではなく「制度」で決める。

例えば、史実で秦は「戸籍制度」を軍略と結びつけた。

誰がどこに住み、どれだけの戦功を持つかを一元管理し、国家全体を“戦争のための組織”に変えていった。

アニメの“陣容替え”は、この制度的な転換を象徴している。

特に印象的なのは、昌平君の「もはや戦場での勝ち負けではない」という台詞。

これは、単なる戦略論ではなく“文明論”。

秦という国が、暴力の時代から“統治の時代”へシフトしていることを示している。

このシーンを見た瞬間、俺は思った――「このアニメ、いま完全に“統一の哲学”を描こうとしてる」。

戦いの勝ち負けじゃない。どうやって“勝ちを持続させるか”。

そこにフォーカスした物語なんだ。

南条蓮の視点:キングダムの“史実演出力”が凄い理由

俺がキングダムを高く評価する最大の理由は、**「史実を感情で翻訳する」力**にある。

普通の歴史作品なら、史実は説明で終わる。

でもキングダムは、“感情の動き”として史実を再現してくる。

たとえば、今回の「陣容替え」の場面。

あれって一歩間違えると地味なんだよ。

ただ人が集まって会議してるだけ。

でも、アニメの演出では、昌平君の目の下の影や政の指の動き、間の取り方ですら“国家の重圧”を表現している。

一瞬の沈黙に、「制度改革の痛み」が見える。

これがリアルだ。

そして、その“痛み”を描けるのが、この作品の成熟の証拠。

歴史って、本来は変化の記録じゃなく、“痛みの記録”なんだよ。

何かを変えるためには、何かを捨てなきゃならない。

今回の陣容替えは、まさにそれ。

古い時代を象徴する将軍たちが、徐々に表舞台から姿を消していく予兆がある。

そこに漂う“寂しさ”もまた、史実のリアルだ。

俺はこの回を観て、「キングダムはもう一段上に行ったな」と確信した。

史実の再現で終わらず、“史実の意味”を再構築して見せる。

アニメがここまで文明的に進化するとは思わなかった。

第3話は、その転換点にふさわしい“史実の物語化”だった。

まとめ:陣を変えることは、国を変えること

「陣容替え」という言葉を、俺たちは軽く聞き流しがちだ。

でも、歴史的に見ればこれは“革命”なんだ。

信たちの飛信隊が編成されるということは、秦という国の構造が変わったということ。

戦いのやり方ではなく、“戦いの定義”そのものが変わる。

第3話は、戦場の喧騒を描かずに“制度の戦い”を描いた。

この静けさこそが、戦国の本質だ。

アニメがこのテーマをここまで丁寧にやるとは、正直驚いた。

戦いの裏にある「文明のデザイン」。

キングダムは、そこに手を伸ばしている。

そして何より、この史実考察を踏まえると、次の展開がより怖い。

李牧という“制度外の天才”が、どうこの新体制に挑むのか。

第3話は、まさに“理と混沌の戦い”の幕開けだった。

演出分析|色彩・構図・“間”で見せる“時代の転換”

キングダム第6シリーズ第3話「秦軍の陣容」を、演出面から見ると――これはもう“動かない戦闘シーン”だった。

剣は交わらず、血も飛ばない。けれど、緊張は第1話の十倍。

アニメのすごさは、戦わなくても戦っているように見せる“演出の戦略”にある。

この回では、色彩設計・カット構成・音響・“間”の取り方、すべてが「転換」を語る。

つまり、戦場ではなく画面の中に“時代の境界線”が描かれている。

俺・南条蓮は、この3話を「静の中の戦争」と呼びたい。

ここでは、アニメがどうやって「変化」を演出していたのかを、徹底的に解剖していく。

① 色彩と光:夜明けが“革命”を告げる瞬間

まず語らなければならないのが、色彩設計の妙だ。

この回は“夜明け”を軸に全カットが構成されている。

シーン冒頭、王都・咸陽の空は群青と墨色の中間、まるで夜と朝の境界を漂っている。

そこに、徐々に差し込む橙色の光――まさに「新しい時代の光」が入ってくる瞬間だ。

飛信隊が旗を掲げるシーンでも、太陽がまだ昇りきらない。

その中で、旗だけが朝日を先取りしたように光を受ける。

この構図が象徴するのは、「未来を先に掲げる者=信たち」という構造。

太陽よりも先に旗が輝く――これは“時代の先導者”を映像で暗示している。

さらに、会議シーンの照明も精密にコントロールされている。

政や昌平君のいる会議室は、外光が入らない閉鎖空間。

蝋燭の淡い灯だけが揺らぎ、その光が人物の頬を断続的に照らす。

これが意味するのは、「国家の方向性がまだ定まっていない不安」だ。

外では新しい旗が光を受けて翻る一方、内政はまだ“薄暗い部屋”の中にある。

このコントラストこそが、この回の構図全体を支えるドラマ性だ。

俺が感動したのは、飛信隊の旗が翻る瞬間に、BGMがわずかに“呼吸音”のように変化する点。

音楽じゃなくて、まるで人間の吐息。

戦いの熱ではなく、「人間の意思」を音で表現している。

ここに、アニメとしての品格を感じた。

② カット構成:動かない画で“動き”を描く

第3話の編集テンポは、前話までと明確に違う。

スローなテンポでありながら、一切の“間延び”を感じさせない。

これは、カットのつなぎ方が異常に緻密だからだ。

例えば、会議シーンで政が机を見下ろすカット。

通常ならアップで顔を映すところを、この回では真上からの俯瞰にしている。

その結果、政が「国家という巨大な盤面」を見ているような構図になる。

言葉を発さずとも、「戦略的思考」の映像化がなされているんだ。

また、飛信隊の集結カットも興味深い。

一般的な戦闘アニメなら、軍勢を“横のパノラマ”で見せる。

しかし、この回はあえて“縦の構図”を採用。

旗が上へ、視線も上へ、時代の流れも上へ。

すべてのベクトルが“上昇”で統一されている。

この映像言語の一貫性、完全に意図的。

「次のステージに上がる」という主題を、文字通り画面の構図で表している。

そして、李牧の登場シーン。

彼は光ではなく、**影**の中に描かれる。

顔の半分が暗く塗られ、背後は冷色のブルーグレー。

彼の存在は“まだ見えない脅威”として描かれており、視覚的にも“知略の闇”を象徴している。

戦わずして“敵の恐怖”を感じさせる。

これが、キングダムの演出が持つ恐ろしいほどの計算力だ。

③ “間”と音の演出:静寂がセリフより雄弁に語る

第3話は、全シリーズの中でも「間の使い方」が最も繊細だ。

普通のアニメなら、重要シーンの前にはBGMを強く入れる。

でも、この回は逆。音を消して、沈黙で押す。

特に印象的なのは、昌平君が地図を指し示すカット。

セリフを言い終えた後、4秒間の無音。

その間に、紙のきしむ音と蝋燭の燃える音だけが残る。

観ている側の呼吸が止まる。

この沈黙の“圧”が、戦場の咆哮よりも重い。

そして、飛信隊が出陣の準備をする場面。

BGMが入る直前、馬の鼻息だけが響く。

この“生き物の音”の使い方も巧妙だ。

戦争とは、制度や戦略だけじゃなく、“生きた命”の集合である。

その本質を、この一瞬の音で伝えている。

俺はこの演出を見て、「音の沈黙=思想の重み」だと感じた。

政たちが新しい時代を語る時、音が消える。

信たちが新しい旗を掲げる時、風の音が入る。

音の有無によって、“誰の時代か”が示されている。

これは完全に意図的な“時代の演出”だ。

④ 南条蓮の分析:この“静けさ”こそ、戦場の核心

正直言って、キングダム第3話は派手さを求める層には地味に見えるだろう。

でも、俺からすればこれは「戦争の中で一番危険な瞬間」だ。

戦いの“前夜”。

人が言葉を呑み、光が差す直前の“無音”。

この沈黙があるからこそ、戦の意味が際立つ。

キングダムは、この“動かない時間”を最大の緊張として描いてきた。

第1シリーズの“合従軍編”でもそうだったが、戦いの前の“呼吸”を描ける作品は強い。

なぜならそれは、「戦う人間の心」に焦点を当てているからだ。

第3話では、登場人物たちがそれぞれの立場で“覚悟を決める間”がある。

昌平君は制度の重みを噛みしめ、政は国家の未来を想い、信は仲間の命を背負う。

この“沈黙の群像”こそ、戦国という時代のリアルだ。

そして、これは現代にも通じる。

俺たちが何かを始める時、本当に大事なのは“静かに決意する瞬間”だ。

キングダム第3話は、それをアニメで再現している。

派手な演出を削ぎ落とすことで、「決意の音」が聞こえる構成になっているんだ。

色、光、構図、音、沈黙――これらが有機的に連動し、“国家の夜明け”を描いている。

戦わずして戦う。

叫ばずして伝える。

それが、この回に宿る“美学”だと俺は思う。

まとめ:映像が語る「時代の呼吸」

第3話の演出は、一言で言えば「静の中の動」。

戦闘も台詞も控えめだが、画面全体が息づいている。

色彩が語り、沈黙が叫び、構図が意思を示す。

それこそが、今シリーズ最大の演出テーマ――“時代の転換”の可視化だ。

旗が上がる時、音が止まり、光が変わる。

まるで画面全体が「国の呼吸」をしているように感じる。

この構成の緻密さと映像設計の思想性。

キングダムは、ただの戦記ではなく、もう完全に“文明のアニメ”になっている。

この静けさの中で、俺は確信した。

――次に鳴るのは、戦の音じゃない。

“新しい時代の音”だ。

象徴考察|“旗”が意味するもの ― 戦いを超えた国家のメタファー

キングダム第6シリーズ第3話「秦軍の陣容」は、見た目こそ軍の再編を描くエピソードだが、実際にはもっと深いテーマが潜んでいる。

それは、「旗」という象徴を通して描かれる“国家の誕生”だ。

アニメとしても史実としても、この回の旗は単なる装備品ではない。

それは、秦という国家が「暴力の集合」から「理念の集合」へ進化していく瞬間を映す、象徴的なデバイスだ。

旗は「目印」ではなく、「思想」だ。

だからこそ、この回では旗・光・人間の位置関係すべてが緻密に構築されている。

俺はこの回を観ながら、まるで古代国家の“精神の立ち上がり”を見ているような感覚に陥った。

ここからは、この旗が持つ象徴性と、それが物語の何を意味しているのかを、じっくり紐解いていこう。

① 「旗」は“命令”ではなく“信念”の象徴

まず押さえたいのは、キングダムにおける「旗」の根本的な意味の変化だ。

第1シリーズから続く「旗を掲げる」シーンは何度もあったが、あれは常に“命令の合図”として描かれてきた。

だがこの第3話では、旗が「命令」ではなく「信念」を象徴するものへと変化している。

信が掲げる飛信隊の旗には、明確な“個の意志”が宿っている。

国家の命令で立ち上がるのではなく、自分たちが信じる道を選んで旗を立てている。

この転換点こそ、キングダムが“戦争物”から“思想劇”へ進化した証拠だ。

旗の描写もそれを裏付けている。

画面に映る旗布の質感が、第1シリーズよりも明らかに厚みを増している。

これは単なる作画の進化ではなく、「旗そのものが思想として成熟した」ことを表す演出だ。

アニメとしてのディテールが、物語のテーマ性とリンクしている。

さらに、信が旗を握る手元のカット。

手の甲に泥がつき、血が乾いている。

その“汚れ”が意味するのは、「綺麗事ではない理想」。

信念とは、汚れながらも前に進む力。

このリアルさが、旗をただの象徴物ではなく「生きた誓い」に変えている。

② “旗”が繋ぐ、過去と未来の橋

キングダム第3話が秀逸なのは、「旗」を“過去と未来を結ぶ装置”として扱っている点だ。

旗を掲げる瞬間、背景の空には淡く古い旗の残影が重なる。

それは王騎や麃公の旗だ。

つまり、信たちの旗は“継承”の象徴でもある。

継承とは、コピーではない。

同じ色でも、模様でもなく、「精神」を受け取ること。

このアニメはそれを映像で描いてくる。

旗の形状が微妙に異なり、角度も違う。

しかし、風の流れは同じ。

これは「魂の継続」を暗示している。

また、光の演出にも注目したい。

旗が翻る瞬間、空の光が一瞬だけ逆光になる。

これは、過去の影を超えて未来へ進む象徴。

つまり、「古い旗を背に、新しい光を掴む」。

これがキングダムが描く“世代交代の美学”だ。

俺・南条蓮的に言えば、この旗の描き方には「喪と再生」の二重構造があると思っている。

旧世代が築いた血の時代を悼みながら、それでも前に進む。

その痛みと決意が、あの一枚の布にすべて刻まれている。

③ “旗”=国家の自己定義

そして、この回で最も深いのが、“旗=国家の自己定義”というテーマだ。

政(えいせい)にとって、秦という国家はまだ“形のない理念”だった。

だが、信たちが旗を掲げることで、それが初めて「目に見えるもの」になる。

旗とは、国家の「顔」だ。

だからこそ、この回で描かれる“旗の統一”は、国家のアイデンティティ形成と直結している。

信たちの旗が風に揺れるカットの後、咸陽の塔の上に翻る国旗が映る。

このカット割りは、完全に象徴構成。

個の旗が立つことで、国の旗が意味を得る。

“民の意志が国を形づくる”という民主的なメタファーまで含まれている。

さらに面白いのは、旗が立つ場所。

地形的には丘でも、画面構成上では“中心軸”に配置されている。

周囲の山脈や兵士たちが放射状に広がることで、「国を中心に据える構図」になる。

つまり、この旗は“秦という国家の心臓”だ。

アニメでここまで象徴的に“中心構図”を扱える作品は少ない。

キングダムは、演出の段階から思想を練り込んでいる。

旗の角度、風の流れ、太陽の位置――すべてが「国家の覚醒」を語る。

この映像設計の深さ、鳥肌モノだ。

④ 南条蓮の考察:旗は「死者の声」と「未来の叫び」を繋ぐ

俺はこの回の旗を見て、「これは墓標であり、祈りでもある」と感じた。

旗は戦場で最も目立つ“命の証”。

それを掲げるという行為は、死者の声を背負うことだ。

王騎や麃公の時代から、無数の命がこの旗の下で散っていった。

信が旗を掲げる時、その“無言の重さ”が風に乗って響く。

まるで、死者たちが「行け」と背中を押しているようだった。

この描写、完全に宗教的。

旗が神聖化されていく過程を、リアルに描いている。

一方で、旗は「未来の叫び」でもある。

それを見上げる若い兵士たちの瞳に、“自分の命の居場所”が映る。

旗を見て人が動く。

つまり、旗は「理念が現実を動かす」ための装置なんだ。

俺はこの回を観ながら思った。

キングダムという作品は、戦国を描きながら、現代社会の“象徴の力”を語っている。

SNSのアイコン、チームのロゴ、国旗、企業理念――全部「現代の旗」だ。

俺たちも無意識に何かの旗を掲げて生きている。

だから、このシーンが刺さる。

俺たちの中にも“飛信隊”があるんだ。

まとめ:旗が立つたび、国は呼吸を始める

第3話の「旗のシーン」は、戦争ではなく“国家の呼吸”を描いていた。

旗が立つ=国家が存在を自覚する。

それは歴史的にも、思想的にも極めて大きな転換点だ。

この一話で、秦という国が「力の集合体」から「理念の共同体」へと変わる。

それを象徴するのが、この旗。

飛信隊の旗が翻るたび、国家の血流が動き始める。

そしてその中心には、信という“人間の意志”がある。

つまり――旗が翻る瞬間こそ、「国家が生まれる瞬間」なんだ。

この一枚の布が、千年後の歴史を変える。

その予感が、画面の隅々から溢れていた。

キングダム第3話は、ただの再編回じゃない。

それは、“旗による国家誕生の儀式”だった。

総評|戦場の旗が変わる時、物語も動く

第6シリーズ第3話「秦軍の陣容」は、アニメ『キングダム』にとって“中盤の転換点”でありながら、“シリーズ全体の理念転換”でもあった。

派手な戦闘もない、血の飛沫もない、剣戟の音もほとんどしない。

だが――この回ほど、静かに、確実に、物語の重心を動かしたエピソードはない。

旗が変わるということは、物語の構造そのものが変わるということ。

この一話で、キングダムは「戦の物語」から「国をつくる物語」へと生まれ変わった。

俺・南条蓮がこの回を見て感じたのは、「戦う」という行為の定義そのものが書き換えられた瞬間だった。

① “戦争アニメ”から“文明アニメ”へ ― 物語の転換点

キングダムは、これまで「戦場のドラマ」として語られてきた。

だが第3話以降は、明確に「国家のドラマ」へと移行している。

戦うのは兵ではなく、思想。

勝つのは将ではなく、国家。

このスケールアップを象徴しているのが「秦軍の陣容」というタイトルだ。

陣容――それは戦力の配置ではなく、思想の配置。

誰がどこで戦うか、よりも、「どんな理念で戦うか」が問われている。

この変化を視覚的に表現したのが、旗・光・音の演出。

飛信隊の旗が掲げられた瞬間、BGMが止まり、風が吹く。

その“無音の時間”こそが、アニメの本質的な呼吸だった。

この回で俺が一番感動したのは、信が何も言わずに旗を見上げるシーン。

セリフがないのに、感情が全部伝わる。

それは「旗=理念」が確立した瞬間であり、同時に「信自身が国家を担う存在になった瞬間」でもある。

つまり、信が戦場の一兵士から“国家の象徴”へと昇華したのだ。

アニメとしても、ここからは単なる戦記ではなく、文明の進化を描くステージに突入している。

「戦争アニメ」から「文明アニメ」へ。

その幕開けが、この第3話だった。

② 旧世代の終焉、新世代の覚醒

もう一つ、この回で見逃せないのは“世代交代”の演出だ。

王翦、桓騎、蒙武――旧時代の将たちは、すでに自らの限界を理解している。

彼らが築いた「力の時代」が、信や王賁、蒙恬といった若き世代によって“理の時代”へと変わっていく。

飛信隊・楽華隊・玉鳳隊。

それぞれが国家の未来を象徴する三つのピース。

飛信隊は「民意」、楽華隊は「知略」、玉鳳隊は「血統」。

この三勢力が共存する構図は、まさに“新しい秦”の雛形だ。

そして第3話の構成自体が、その「交代劇」を映像で再現している。

序盤は暗い色調と重たい空気。旧時代の終焉を暗示するトーン。

中盤で朝焼けが差し込み、旗が掲げられ、音が止む。

ラストで風が吹き抜け、完全に新時代の空気に切り替わる。

構成そのものが“世代交代”を語っている。

俺はこの回を観て思った。

これは単なる布陣替えではなく、“魂の継承式”だ。

旧世代の背中を踏み越えて、新しい命が立ち上がる。

この「静かな革命」を、アニメは音と光で描いていた。

③ 李牧の“影”が照らす、秦の“光”

この回の陰の主役は、間違いなく李牧だ。

彼の登場時間はわずか。

しかし、全編を通して彼の存在感が“影の圧”として漂っている。

李牧は、光に照らされない知略の象徴。

彼が描かれるのは常に冷色、陰、静寂。

だがその“静かな闇”こそが、秦の光を際立たせる。

まるで、李牧が存在することによって秦の理念が試される構造になっている。

この“光と影”の対比構造は、まさに文明と野生の衝突。

李牧という“理性の化身”が、信という“情熱の象徴”とぶつかる時、

キングダムは最終的に「人間の本質とは何か」という哲学に踏み込むだろう。

第3話は、その“思想戦の前奏曲”だった。

つまり、この静けさの裏で、次の戦いはすでに始まっている。

旗が光を受ける瞬間、影もまた濃くなる。

李牧の存在が、この回の光の美しさを倍増させていた。

④ 南条蓮の視点:第3話は「感情の設計図」だ

俺はこの第3話を「感情の設計図」だと感じている。

戦いがないのに熱い。

説明が少ないのに伝わる。

その理由は、構成の中に“感情の流れ”が仕組まれているからだ。

① 国家(政)→理性の決断

② 軍師(昌平君)→戦略の設計

③ 兵士(信)→感情の覚悟

この三つの層が、静かなテンポの中でリレーのように繋がっていく。

つまり、「感情」が国家システムの一部として機能している。

これがキングダムの脚本構造の凄みだ。

そしてアニメとしても、演出・構図・照明すべてが“思想の流れ”を支えている。

この緻密さに気づいた瞬間、作品の深度が跳ね上がる。

第3話は、“戦略としての演出”が最も光る回だった。

感情で泣かせるのではなく、理屈で心を熱くさせる。

これこそが大人のアニメだ。

俺・南条蓮の結論として、この回を一言で言うならこうだ。

「戦わない回こそ、キングダムの真髄。」

旗が立ち、風が吹き、誰もが黙って未来を見上げる。

その姿に、文明の始まりが見える。

⑤ まとめ:旗が変わるたび、物語は生まれ変わる

第3話「秦軍の陣容」は、“構造の転換”を描いた回だ。

戦の勝敗ではなく、国の理想。

兵の勇気ではなく、組織の理念。

剣の強さではなく、思想の強度。

旗が翻るたび、キングダムの物語は新しく生まれ変わる。

それは、過去を否定せずに未来を抱きしめる物語。

この回を観終えた後、俺の中で確信した。

――キングダムは、アニメの中で最も“思想的に進化した戦記”だ。

戦いの音が止まり、旗の音だけが響く。

その瞬間、物語の鼓動が変わる。

「旗が変わる時、物語も動く」――それがこの回の本質だった。

まとめ|旗が翻るたび、歴史が進む

第6シリーズ第3話「秦軍の陣容」は、戦闘シーンの少なさに反して、シリーズ屈指の“熱量と深み”を持った回だった。

派手な合戦もないのに、心が震える。

その理由は、旗、沈黙、構図――すべてが「時代の呼吸」を描いているからだ。

この回は、キングダムという作品が「戦いのアニメ」から「文明の叙事詩」へと変わる分岐点だった。

俺・南条蓮の目線で、この一話が残した意味を総括する。

① この回が描いた“本当の戦い”とは何か

第3話で描かれたのは、剣と剣の戦いではない。

それは、「理念」と「体制」の戦いだ。

嬴政が語る未来像、昌平君が組み立てる制度、信が掲げる旗。

それぞれの意思が、同じ国家という器の中でぶつかり、融け合っていく。

戦場ではなく、心の中で進行する戦い。

「どう生きるか」「何を信じるか」を問うこの構成は、もはや哲学に近い。

旗を掲げる行為が“自我の宣言”であり、国を築く行為が“信念の証明”になっている。

だからこそ、この静かな一話が、シリーズ全体の中で最も熱い。

② 歴史の中で見た「秦軍の陣容」の意味

史実の秦国は、戦乱の世にあって最初に“国家としての戦争”を始めた国だ。

それまでは将軍個人の力で勝敗を決していたが、秦は「制度」「戦略」「理念」をもって戦った。

第3話「秦軍の陣容」は、その史実の精神を、アニメ的演出で現代に甦らせている。

飛信隊の旗が掲げられた瞬間、それは単なる戦力配置ではなく、国家のデザインが完成する瞬間だった。

信の叫びが、法家の理論と政の理想を“現実”に変える。

つまり、戦略でも戦術でもなく、「信念の共有」こそが秦の強さだと、この回は語っている。

歴史の重さをエンタメとして描き切ったこの構成力。

キングダムは、史実の上で“血が通うドラマ”を作り上げている。

③ 演出の静寂が教えてくれる、“時代の呼吸”

第3話で最も美しいのは、音が止まる瞬間だ。

風の音だけが響き、旗が揺れる。

この沈黙は、戦の前の静けさではなく、“文明が目を覚ます音”だ。

戦いは、刀のぶつかり合いでは終わらない。

それを動かす「思想」や「制度」がなければ、国家は続かない。

キングダムのアニメスタッフは、この根源的なテーマを「静」の演出で見せた。

光の角度、呼吸のテンポ、空気の震え。

それらすべてが、戦場の緊張を越えて「文明の胎動」を描いていた。

俺は思う。

この静寂は、時代の呼吸そのものだった。

旗が揺れるたび、時代が息をしている。

この一話を観て、その鼓動が確かに伝わった。

④ 南条蓮の総評:「この回で、キングダムは完成した」

第3話「秦軍の陣容」は、シリーズの中でもっとも“思想的”なエピソードだ。

戦闘を描かず、戦争を語る。

派手な見せ場を削ぎ落とし、理念と人間の姿だけを残した。

そこにこそ、アニメとしての成熟がある。

旗を掲げるという行為は、信念の可視化だ。

それは、ただの軍事演出ではなく、「この国をどう生きるか」という問いに直結している。

信の旗、政の理想、昌平君の戦略。

この三つが重なった瞬間、秦という国家は初めて“生命”を持った。

俺はこの回を観て、心の底から思った。

「キングダムは、戦記を超えて“人類史アニメ”になった」と。

戦いの裏にある文明の構造、個の意志が国家を作る瞬間。

それをここまで繊細に描いたアニメは、他にない。

⑤ 締めの言葉 ― “旗は、心の象徴”

旗が風を掴み、揺れる。

その瞬間、物語が動く。

第3話「秦軍の陣容」は、まさに“心が風を掴んだ”一話だった。

信が見上げる空は、まだ完成していない国の未来。

だが、旗はもう立っている。

それが意味するのは、「理想はすでに現実を動かし始めた」ということ。

旗とは、誰かの信念の形。

そして、旗を掲げる者は、その信念を生きる者だ。

――だからこそ、この一話は俺たちの心にも残る。

アニメを超えて、“生き方”を問う回だった。

最後に、この言葉で締めよう。

「旗が翻るたび、歴史が進む。時代は、信じた者の手で作られる。」

執筆:南条 蓮|布教系アニメライター/オタクトレンド評論家

“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと。”

FAQ|『キングダム 第6シリーズ 第3話』よくある質問まとめ

Q1. 第3話「秦軍の陣容」はどんな内容?

第3話は、秦国の軍が新たな陣容へと再編される重要回。

飛信隊・楽華隊・玉鳳隊といった新世代の部隊が正式に結成され、嬴政(えいせい)や昌平君たちが戦略会議を開く。

戦場ではなく、国家全体が“次のフェーズ”に入る様子を静かに描いたエピソード。

派手な戦闘はないが、シリーズ全体の“思想的ターニングポイント”と呼べる回だ。

Q2. この回のテーマは何?

テーマは「世代交代」と「国家の理念」。

旗の掲揚は、新しい秦軍=新しい時代の象徴。

戦場の勝敗よりも、“どう国を築くか”“どう理想を掲げるか”という問いが軸になっている。

戦うことの意味を、兵士から国家へとスライドさせた回でもある。

Q3. 信・王賁・蒙恬の“新三隊”は何を象徴している?

それぞれが秦の未来を担う三つの柱を表している。

信=民意と情熱。

王賁=誇りと血統。

蒙恬=知略と均衡。

この三隊のバランスが、今後の“秦の国家構造”の象徴になっていく。

Q4. 昌平君の役割って結局なに?

彼は「軍師」であると同時に、「思想設計者」。

戦略面では現場を動かし、政治面では法家思想を国家に根付かせる役割を持つ。

政の理想を現実に落とし込む“制度の翻訳者”といえる。

第3話の会議シーンは、彼が“戦争を制度化する”瞬間を描いている。

Q5. 李牧の登場は何を意味していた?

第3話での李牧は、“見えない敵”の象徴。

戦場には姿を現さないが、すでに戦略の影で動いている。

秦が新体制で光を掴むほど、李牧の影は濃くなる。

「光と影の対立構造」の序章として配置されている。

Q6. この回の史実的裏付けは?

史実では、秦は紀元前3世紀中頃に軍制を刷新し、「兵農分離」と「功績による昇進制度(軍功爵)」を確立。

昌平君のモデルは、実際に兵学と法学を結びつけた「秦の文武両道官僚」として記録がある。

第3話は、その制度的進化を“陣容の変化”として映像化している。

Q7. 第3話の演出が特に評価されている理由は?

音楽の“間”、光の演出、旗の構図など、すべての映像要素が「変化の美学」を語っている。

戦闘ではなく“静寂”で熱を描く。

視聴者に息を止めさせる緊張感が、アニメ的完成度の高さを物語っている。

Q8. 南条蓮的「この回の核心」は?

旗が立つ瞬間に、国家が生まれる。

この一話は、「秦という国の心臓が初めて鼓動を打った瞬間」を描いている。

戦ではなく、理念の勝負。

――これが、第3話の真の見どころだ。

情報ソース・参考記事一覧

-

▶ TVアニメ『キングダム』公式サイト

放送情報・各話ストーリー・キャスト・制作スタッフコメントを掲載。 -

▶ Anime!Anime:『キングダム第6シリーズ』放送開始特集

制作陣インタビューと「咸陽編」以降のシリーズ方針に関する分析記事。 -

▶ アニメイトタイムズ:「飛信隊・楽華隊・玉鳳隊」新体制インタビュー

声優コメント・収録現場レポート・旗シーン制作エピソードなど。 -

▶ MANTANWEB:第3話レビュー「秦軍の陣容」詳細カットと監督コメント

本話における演出設計と象徴性を解説。画像資料も豊富。 -

▶ NHK 歴史スペシャル:「始皇帝の軍制改革と戦国末期の覇権構造」

実際の秦の軍制改革と昌平君の史料的背景を紹介。史実考証の裏付けに最適。 -

▶ SNSまとめ:キングダム第3話リアルタイム感想まとめ(X/旧Twitter)

ファンの反応・考察・名シーンツイートをまとめた非公式投稿集。 -

▶ 南条蓮 個人レビュー:「旗が翻る瞬間、時代が動いた」ノート版

本記事の原案。感情と構造の両面から第3話を語る。

※本記事内の考察・引用は、上記一次・二次情報を参照し独自に再構成しています。

史実解釈・演出分析は筆者(南条蓮)の見解によるものであり、公式設定とは一部異なる可能性があります。

引用元の画像・資料は各権利者に帰属します。

コメント