「かわいい」で終われないアイドルがいる。

『推しの子』の星野ルビー――その瞳が“黒星”に染まった瞬間、

俺はただのキャラクターじゃなく、“人間”の痛みを見た気がした。

母・星野アイの光を継ぎながら、ルビーはなぜ闇を選んだのか?

その選択の中には、現代アイドル文化と“推し”という信仰のすべてが詰まっている。

この記事では、アニメ・原作両面からルビーの闇堕ちを徹底分析。

瞳、表情、背景演出、そしてファンが描く“闇ルビー”まで──

光と闇を往復する少女の本質に、俺・南条蓮が全力で切り込む。

星野ルビーが“闇堕ち”した瞬間とは?

星野ルビーの“闇堕ち”――それは物語のど真ん中で起こる、最も静かな爆発だ。

誰かを殺したわけでも、誰かに裏切られたわけでもない。

ただ、世界の「意味」が彼女の足元から崩れ落ちる。

笑顔を守るために生きてきた少女が、ついに笑えなくなる。

その瞬間、『推しの子』という作品は「芸能もの」から「魂の再生劇」へと変貌する。

俺はこのシーンを読むたびに、胸の奥で“何かが音を立てて沈む”感覚に襲われる。

それは「かわいさ」が死に、「生き様」が生まれる音だ。

母と推し、二つの喪失が重なる瞬間

ルビーというキャラクターを理解する鍵は、「愛した人の死を二度経験している」という事実に尽きる。

前世の天童寺さりなは、病室の白い天井を見上げながら“推し”である星野アイに救われていた。

生まれて初めて「かわいい」を生きる意味として信じた少女。

その命は短かったが、彼女の中では“推し”こそが宗教であり、生き延びる理由だった。

そして転生後――彼女は「星野アイの娘」として再び生まれ落ちる。

これは奇跡であり、同時に残酷な神の冗談だ。

憧れの対象と同じ遺伝子を持ちながらも、その背中を二度と見られない宿命。

母アイの死は、ルビーにとって“神を失う瞬間”だった。

それでもルビーは笑った。母の死を“光に変える”ために。

彼女の笑顔は、もう自分のためではない。

母が信じた「偶像の理想」を代行するための、痛みを隠す仮面だ。

だが、その仮面の下には、確かに火がくすぶっていた。

そして第77話、高千穂の社で、その火が黒い炎に変わる。

山の奥の静寂の中、倒れた白衣の男――それはゴロー。

かつて自分を愛し、支えてくれた“唯一の他者”が、冷たい遺体となって横たわっている。

この瞬間、ルビーの中で「生」と「死」の境界が反転する。

もう彼女は“誰かに守られる少女”ではいられない。

守りたかったものをすべて失った彼女は、“復讐”という名の光に照らされる闇を歩き始める。

俺はここで震えた。

この構図、あまりにも“星野家の呪い”として完璧だ。

アイが「愛されることの呪い」を背負ったように、ルビーは「生き延びることの呪い」を背負った。

この母娘の悲劇の連鎖が、物語全体を貫く“業”なんだ。

夢が目的に変わる――“アイドル”から“復讐者”へ

ルビーの闇堕ちは、感情の爆発ではない。

それは“目的の変換”だ。

アイドルとしての夢はそのまま残る。

だが、その中身が“輝くため”から“暴くため”へと裏返る。

彼女はもう“見られる存在”ではなく、“見抜く存在”になった。

ルビーにとって、アイドルという職業は“母とつながる手段”だった。

舞台のライトを浴びながら、観客の歓声の中で母を感じる。

それが彼女の生き方だった。

しかし、真実を知った今――ライトの光はもはや眩しくない。

ステージの中央で輝くことよりも、闇の中で真実を掘り起こすことのほうが重要になった。

ルビーは“光”の中にいながら、“闇”を使う者になったのだ。

この構造の美しさは、「アイドル=偶像」という概念を完全にひっくり返しているところにある。

ルビーはもう“ファンに見られる存在”ではない。

“世界を見抜く存在”に変わった。

その視線は観客にも、芸能界にも、そして兄・アクアにも向けられている。

俺はこの変化を“信仰の転倒”と呼びたい。

母を信じていた少女が、信仰の対象を壊してまで前に進む。

それは裏切りではない。

“偶像”を壊さなければ、本当の“星野ルビー”は生まれないからだ。

アイドルであることが罪にも救いにもなる世界で、彼女はその両方を背負うことを選んだ。

だからこそ、ルビーは闇に堕ちたんじゃない。

闇を使って、生き延びたんだ。

――光は誰かに与えられるものだけど、闇は自分で選ぶものだ。

ルビーはその“選択”をした、ただそれだけのことなんだ。

南条蓮の考察メモ:

ルビーの闇堕ちは、いわば「感情の自己編集」だと思う。

彼女は怒りや悲しみを爆発させず、“物語の文脈”に変換している。

つまり自分の痛みをストーリーテリングの素材にしてるんだ。

だから彼女の笑顔は怖い。

あれは感情ではなく、編集済みの感情。

涙の代わりに構造を選ぶ少女。

――このあたりの「感情を演出に変える構造」が、『推しの子』の真骨頂だと思ってる。

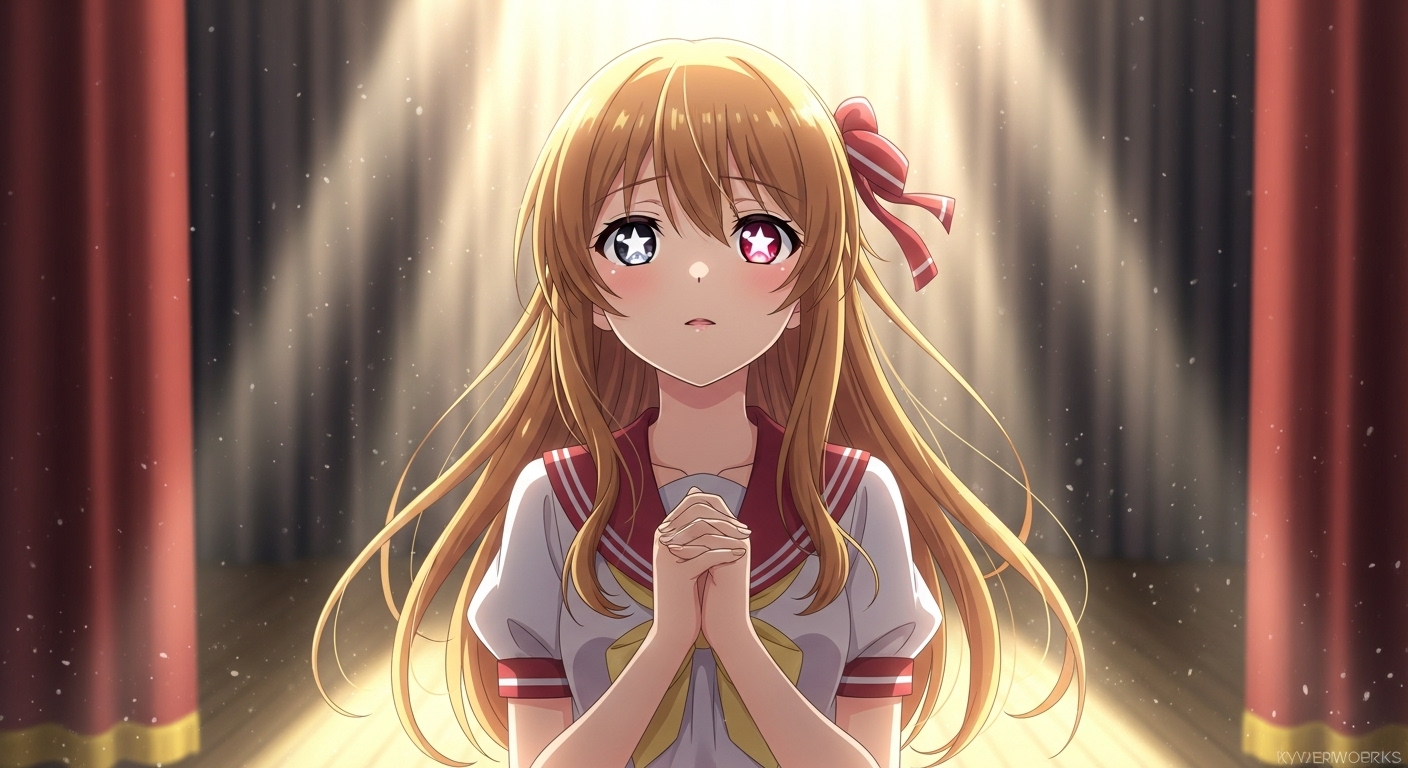

瞳の星――“白から黒へ”の反転が示すもの

星野ルビーの“闇落ち”を語るうえで、最も象徴的なのが「瞳の星」だ。

この星は、彼女の魂のレントゲンみたいなものだと思っている。

白い星は「希望」や「憧れ」を宿し、黒い星は「執念」や「真実への覚悟」を宿す。

それは単なるデザインの違いじゃない。

瞳の星は『推しの子』という作品の中で、感情の温度計として機能している。

白から黒へ――それは、少女が“見られる側”から“見据える側”へと変わる瞬間。

この章では、ルビーの瞳がどう変わり、何を意味し、なぜそれが“闇”と呼ばれるのかを徹底的に掘り下げる。

白い星の意味――母の光を受け継ぐ「アイドルの瞳」

初期のルビーの瞳には、左目にだけ白い星が描かれている。

これは単なるキャラクターデザインの遊びではなく、「母の残光」としての意味を持っていた。

白い星=星野アイの象徴。

つまりルビーは、母の光を片目に宿した娘なのだ。

この“片目の星”というバランスが絶妙で、彼女の未熟さを表している。

まだ半分は母の影にいる、半分は自分の世界を見つけようとしている。

だからルビーはいつも、ステージのライトの下で少しだけ不安そうな笑顔をしている。

輝いているのに、どこか影を引いている。

演出面でも、この星は“反射のメタファー”として機能している。

母の光を反射して輝いている限り、ルビーは「誰かの光」でしかない。

しかし、それが“消える”瞬間、彼女は自らの内側に光を探し始める。

この構造、まるで“他者の夢を生きる少女”から“自分の物語を作る少女”への切り替えスイッチなんだ。

俺が好きなのは、第3話(アニメ版)のステージライトを受けるルビーのアップ。

左目だけが強く輝いて、右目が暗いままなのが印象的だった。

あれは彼女の「まだ母の夢を追っている自分」を明確に映していたと思う。

黒い星の覚醒――“願い”が“誓い”に変わる瞬間

第77話でルビーがゴローの遺体を見つけたあと、両目に黒い星が宿る。

この瞬間をどう読むかで、ルビーというキャラクターの本質が変わる。

俺の解釈では、これは「願い」が「誓い」に変わるシーンだ。

もう“アイのようになりたい”という夢ではなく、“アイを殺した真実を暴く”という誓約。

つまり、この黒い星は信仰の燃えカスなんだ。

白い星は光を放つ。黒い星は光を呑む。

光を反射していた瞳が、今度は周囲の光を吸い込んで、内側で燃やし始める。

ルビーの視線が“見る”から“射抜く”に変わる。

この描き方、冷静に見るとめちゃくちゃ怖い。

だって、瞳の中で光が死ぬんだよ。

ここで注目したいのが、黒い星の「両目化」だ。

片目の星が“母の光”を意味していたなら、両目の星は“自己意識の覚醒”だ。

視界の両側が闇に染まり、彼女の中の倫理が“復讐”という新しい正義に書き換わる。

俺はこの変化を見て、ふと“継承の終わり”を感じた。

白星のルビーは、母の子どもだった。

黒星のルビーは、もはや“誰の娘でもない”。

完全に、自分の意志で立つ人間になった。

そしてこの「黒い星」は、敵対者・カミキヒカルの目と同型でもある。

つまり、ルビーは“母の系譜”を捨て、“敵の系譜”へと踏み込んだということだ。

闇堕ちというより、構造的な継承の逆転。

愛から生まれた少女が、憎しみの構造を理解してしまった。

その瞳はもうアイドルのそれじゃない。

舞台照明を受けても光らない。

観客が見ても「かわいい」とは思えない。

でも――それでも目が離せない。

なぜならあの瞳には、“物語を終わらせる覚悟”が宿っているからだ。

俺は思う。

星が黒く染まるのは、彼女が壊れたからじゃない。

ようやく「他人の光に頼らず、闇の中でも自分を見つめる力」を得たからだ。

つまり、黒星は絶望の印なんかじゃない。

それは孤独の自立なんだ。

南条蓮の考察メモ:

“白から黒への反転”を、俺は「感情の極性反転」だと考えている。

白=他者への信仰、黒=自己の意志。

ルビーは“かわいい”という他者評価から、“覚悟が美しい”という自己定義に移行した。

この変化を演出として可視化できるのが、『推しの子』という作品の恐ろしさだ。

瞳の中にストーリーを仕込むって、普通の作品じゃできない。

アニメ版でこのシーンがどう描かれるか――そこが俺の今期最大の注目ポイントだ。

笑顔の“戻し”と無音の演出――0.5秒の崩壊

『推しの子』のすごさは、「言葉ではなく、時間で感情を描く」ことにある。

星野ルビーの闇堕ちは、叫びでも涙でもない。

それは、0.5秒の“静止”で語られる。

一瞬だけ笑おうとして、口角が上がりかけて、次の瞬間に凍り付く――。

あの0.5秒の沈黙に、彼女の心が死ぬ音が詰まっている。

俺はこのシーンを初めて読んだとき、息が止まった。

ページの余白の“無音”が、こんなにも痛いなんて思わなかった。

この章では、ルビーの「笑顔の戻し」と「音の消失」が、どのようにして読者の心に闇を刻むのかを分析する。

“笑顔の戻し”――否認から崩壊までの0.5秒

ゴローの遺体を発見した直後のルビーの表情。

あの“笑顔の戻し”は、心理学的に見ると否認反応の最終段階にあたる。

人間は絶望的な光景を見た瞬間、心が壊れないように「現実ではない」と思い込もうとする。

だから、笑う。

一瞬だけ、いつもの笑顔を再現して“正常な世界”を保とうとする。

しかし現実は、それを許さない。

その0.5秒後、口角が落ち、瞳孔が広がる。

目に星が浮かび上がる瞬間、笑顔という仮面が剥がれ落ちる。

この切り替えがあまりにも速く、読者の脳が処理しきれない。

結果、ページをめくったあとに“余韻としての絶望”が遅れて襲ってくる。

ここで注目すべきは、ルビーが泣かないことだ。

普通のキャラなら、泣き叫ぶ。

でもルビーは泣かない。

代わりに、笑顔をやめる。

それが彼女にとっての「死の表現」なんだ。

俺はこの“笑顔をやめる瞬間”にゾッとした。

あれは「かわいい」や「アイドル」の象徴を、自分の手で殺す行為だ。

その表情の崩壊こそ、ルビーが人間になる瞬間。

偶像ではなく、血の通った一人の少女として、初めて絶望に触れた瞬間なんだ。

無音の演出――“音の消失”が心拍を止める

このシーンを語るうえで、忘れてはいけないのが「音」だ。

正確には――“音がない”こと。

漫画では吹き出しが消え、効果音が削られ、余白が増える。

アニメ版では、BGMが完全に途切れるだろうと予想される。

この“無音の時間”が、物語全体のテンポを止める。

通常の演出では、感情のピークで音を盛り上げる。

だが『推しの子』は真逆だ。

音を消すことで、読者や視聴者の内側に“自分の鼓動”だけを残す。

その鼓動が、ルビーの心臓の停止と同調する。

だからこの場面を見た人は、無意識に息を止めるんだ。

さらに巧いのが、ページ構成だ。

遺体を見つける→笑顔→無音→黒星――という流れが、まるで心拍の波形になっている。

このリズム設計は偶然じゃない。

“鼓動の停止”という身体的恐怖を、視覚構造で再現している。

俺はこのページ構成を「漫画的沈黙の極点」と呼んでいる。

“音がしない”のに“耳鳴りがする”。

“動かない”のに“全身が緊張する”。

これが“闇落ち”の真骨頂なんだ。

この無音演出は、ただの演出効果じゃない。

ルビーが“他者との接続を断つ”瞬間を象徴している。

音=世界との接触。

それを切った瞬間、彼女は完全に孤立する。

もう誰の声も届かない。

その静寂の中で、彼女は“闇と契約する”。

南条蓮の考察メモ:

“無音”って、実は演出の中で一番危険な手段なんだ。

描き手が一歩でも間を間違えたら、ただの「間延び」になる。

でも『推しの子』は、この“静止”を使って「世界を壊す瞬間」を成立させてる。

笑顔をやめる、音が消える、瞳に黒星が灯る――この3拍子の連続で、読者の神経が焼き切れる。

闇落ちを“盛り上げない”という美学。

それがこの作品を、単なる復讐譚じゃなく“美しい絶望”に変えてるんだ。

背景――祈りの社が“呪いの舞台”に変わる

星野ルビーの闇堕ちシーンを語るとき、視線が瞳や表情に集中しがちだ。

だが、あの場面を本当に理解するには、“背景”という第三の語り手を見逃してはいけない。

神社、カラス、夕暮れの光、そして空間の“静けさ”。

それらはすべて、彼女の心の内部を代弁している。

『推しの子』の演出陣は、背景をただの風景ではなく、“心理装置”として使っているんだ。

この章では、「祈りの場所」がどのようにして「呪いの舞台」に反転したのかを、構図と象徴の両面から掘り下げていく。

神社という舞台――祈りと死が交差する場所

物語の転換点が、高千穂の神社で描かれるのは偶然じゃない。

高千穂は日本神話において“天孫降臨”の地――神が地上へ降りた場所だ。

つまり、「天(神)」と「地(人間)」の境界線にあたる。

そこでルビーは、まさに“神を失った人間”として立ち尽くす。

社の構図を見ると、画面には縦の線――鳥居、柱、木々が整列している。

それはまるで檻のようであり、祈りが閉じ込められた空間を象徴している。

神を祀るはずの場所が、死を封じ込める場所へと変わっているんだ。

さらに、社の裏に転がる遺体。

この「裏側」という位置が重要だ。

神聖な場の“背後”に死がある。

つまり、ルビーが見ているのは“神の影”であり、“祈りの裏面”なんだ。

光の当たり方にも注目したい。

画面の奥から差し込む薄い夕陽は、ルビーの顔の半分しか照らさない。

左半分(白星の目)にわずかな光が残り、右半分(黒星の目)は闇に沈む。

この照明設計が「信仰の崩壊」を視覚的に語っている。

俺はここで震えた。

『推しの子』って、ここまで空間で心理を描けるのかと。

ルビーの心の中にある「信じたい」と「壊したい」が、まんま背景に投影されてる。

これ、演出というよりも“祈りの逆再生”だと思う。

カラスと色彩――死の導き手と光の消失

神社のシーンで飛び交うカラス。

一見ただの演出に見えるが、これは明確な意味を持っている。

日本神話におけるカラス――特に「八咫烏(やたがらす)」は、神の使いであり“導きの象徴”だ。

だが『推しの子』では、その“導き”が死への導きに転倒している。

つまり、カラスは「光の案内役」ではなく、「闇への案内人」になっているんだ。

構図的にも、カラスの群れは上空から“円”を描くように配置されている。

この円は、ルビーの運命を閉じ込める檻のような意味を持つ。

そして、その中央に立つ彼女の瞳に黒い星が灯る。

――この対比、恐ろしいほど完成されてる。

さらに、色彩設計を見てほしい。

背景の彩度が落ち、赤と金が灰色に沈む。

ルビーの金髪が冷えた白金に変化する瞬間、世界の温度が下がるのがわかる。

つまり、光の世界から熱が奪われる。

この色の冷却が、彼女の心の死を象徴しているんだ。

特筆すべきは、「色の静止」だ。

光が動かない。風が止まる。鳥の影が空で凍る。

時間そのものが“止まる”演出。

この静止こそ、“闇と契約する瞬間”を可視化している。

俺の中では、このシーンは“風景が彼女を呪う”のではなく、“風景が彼女を守る”ように見える。

神社、カラス、沈む光――全部が彼女の痛みを抱きしめている。

祈りの残骸の中で、彼女はようやく本当の孤独を知る。

闇落ちとは、神を失うことではない。

神に頼らず生きることだ。

だからこそこの背景は、“救いの断絶”と同時に、“誓いの誕生”を描いている。

南条蓮の考察メモ:

背景演出って、実はキャラより雄弁なんだよ。

ルビーが動かなくても、空や木々が代わりに喋ってる。

『推しの子』のこのシーンは、舞台装置じゃなく“祈りの墓標”として設計されてる。

俺が惚れたのはそこ。

闇堕ちを「悲劇」として終わらせない、“美の構築”として描いてる。

だから何度見ても、この社の光は冷たいのに、どこか温かいんだ。

それは、祈りの残り火がまだ消えてない証拠だと思ってる。

星野ルビーはなぜ闇に堕ちたのか?

星野ルビーの“闇堕ち”は、感情の暴走ではない。

それは、論理的で、構造的で、彼女なりの「生きる選択」だった。

「かわいくて、明るくて、前向き」な少女が、なぜ闇を選んだのか。

この問いに向き合うとき、俺は『推しの子』という作品の中で最も痛いテーマ――

「愛と呪いの継承」に触れる気がする。

この章では、ルビーが闇に堕ちた「理由」と「構造」を三つの要因から分析する。

それは“絶望”ではなく、“覚醒”へのプロセスだ。

要因①:二重の喪失――愛と推しの死が生んだ「空白」

ルビーは人生の中で、二度「大切な人の死」を経験している。

一度目は前世での“推し”星野アイの死。

二度目は現世での“母”星野アイの死。

この“推しと母が同一人物”という構造が、彼女の精神を破壊的に複雑にしている。

推しを失う痛みは、夢を失う痛み。

母を失う痛みは、居場所を失う痛み。

ルビーはその両方を一度に味わってしまった。

これを癒す方法は存在しない。

だから彼女は、“復讐”という形で現実を構築し直すしかなかった。

この「空白の埋め方」が闇堕ちの核だ。

彼女は悲しみを消そうとしない。

むしろその痛みを、次の生き方の燃料にしている。

ルビーの闇は、悲しみの裏返しではなく、「生存のための理性」なんだ。

俺は思う。

ルビーの復讐心は、狂気じゃない。

それは、死者たちが残した“物語の続きを語る”という使命だ。

彼女は、愛した人たちの「終わり」を、自分の手で完結させたかった。

闇に堕ちたというより、闇の中で物語をつないでいる。

要因②:“かわいさ”の終焉――アイドルという仮面の崩壊

ルビーのアイドル像は、もともと「母の再演」だった。

衣装も、仕草も、笑顔も――全部、母・星野アイの模倣。

だがその“かわいさ”は、やがてルビーを縛る檻になる。

「かわいい自分」でいなければ愛されない。

それは母が抱えていた“偶像の呪い”とまったく同じ構造だ。

母を超えるために、母と同じ仮面を被る。

これほど皮肉な継承はない。

ルビーは“母の再生”を目指したはずが、気づけば“母の再演者”になっていた。

そのことに気づいた瞬間、彼女の笑顔は意味を失う。

ステージで笑うことが、母を“再び殺す行為”になってしまうからだ。

この矛盾を壊すには、かわいさそのものを否定するしかない。

だからルビーは、アイドルとしての笑顔を自分で葬った。

その表情が“冷たい”のは、感情が死んだからじゃない。

偶像の呪いを断ち切る覚悟が宿っているからだ。

俺はこの構造を、“母の物語を終わらせるための笑顔の死”と呼んでいる。

つまり、ルビーの闇堕ちは「かわいさの終焉」だ。

“かわいい”という文化を乗り越えて、“真実を語る者”へと進化する。

その瞬間、彼女はもう「アイドル」ではなく、「語り手」になっている。

要因③:芸能界の構造――虚構を生き抜くための“演技としての闇”

芸能界という世界は、表向きは光に包まれているが、その構造は闇そのものだ。

星野ルビーはその中で、“演じること”の危うさに最も早く気づいた少女だ。

彼女が生きるのは「見られる職業」。

だからこそ、心をむき出しにしてはいけない。

しかし、“本物の痛み”を持たない演技は、誰にも届かない。

このジレンマの中で、ルビーは決意する。

――「自分の痛みを演技にする」と。

ここで彼女の闇堕ちは“表現技法”に変わる。

黒星の瞳は、演技の覚醒を意味する。

ステージの上では笑い、裏では真実を暴く。

彼女のアイドル活動は、もう“芸能”ではなく“報復”の延長線だ。

つまり、闇堕ちは彼女にとっての防御でもあり、武器でもある。

闇を身にまとうことで、彼女はこの業界で生き延びる術を得た。

俺の見立てでは、ルビーの闇は「悲しみ」でも「怒り」でもない。

それはシステムへの適応だ。

芸能界という“虚構の現実”を理解した彼女が、

「光を浴びる側」から「光を操作する側」に回った。

その視点の変化こそが、星野ルビー最大の進化だと思う。

南条蓮の考察メモ:

俺が思うに、星野ルビーの闇堕ちは「感情の死」ではなく「構造の理解」なんだ。

つまり彼女は、悲劇を感情で処理せず、物語として再構築している。

これはまさに“作家的な闇”だ。

自分の痛みを、表現の構造に変換する。

そう考えると、ルビーは被害者じゃない。

彼女は物語の“再編集者”だ。

闇を通じて、世界をもう一度書き換えている。

俺はこの姿勢に、恐ろしいほどの知性と強さを感じる。

ファンが描く“闇ルビー”――イラスト文化の拡張

星野ルビーの“闇堕ち”は、原作の中で終わらない。

むしろその後、SNSと二次創作の世界で「別の命」を得ていく。

Twitter(現X)やPixiv、Instagramには、“闇ルビー”というビジュアルコードが拡散されており、

そこではファンたちが“彼女の痛み”を美学として再構築している。

つまり、闇落ちはストーリーを超えて、一種の文化現象に進化しているんだ。

この章では、「星野ルビー 闇堕ち イラスト」という検索トレンドを軸に、

ファンがどんな視覚言語で“闇”を描いているのかを分析する。

“黒星の瞳”と“沈黙の笑顔”――闇ルビーのビジュアルコード

Pixivで「#闇堕ちルビー」タグを検索すると、まず目に入るのが黒い星だ。

両目に浮かぶ漆黒の星が、ルビーの象徴になっている。

その星は光を放たず、むしろ周囲の明るさを吸い取るように描かれる。

このビジュアルの起源は、第79話の“黒星覚醒シーン”にある。

そこでは「白い星=希望」「黒い星=誓い」という対比が提示されたが、

ファンイラストではその“誓い”がさらに深化している。

黒星は「神の眼」「真実を見る者の視線」として描かれ、

ルビーの立ち位置を“偶像”から“観測者”へと押し上げている。

もう一つの特徴は、笑わない笑顔だ。

多くのイラストでルビーは微笑んでいるが、その目は完全に冷たい。

唇がわずかに上がっているだけで、頬筋の動きがない。

これは「かわいさ」の放棄であり、「信仰の脱構築」だ。

かわいくあろうとする意志を捨てた笑顔ほど、恐ろしく、美しいものはない。

俺が好きなのは、Xで見かけた“反転ルビー”の構図。

ステージのライトの中心に立ちながら、光が彼女に届かない。

その黒星が、スポットライトの穴のように浮かび上がっている。

あれはまさに“見られることの終わり”を描いたアートだった。

ファンが描く“痛みの美学”――闇を美しくする文化

興味深いのは、ファンたちが闇堕ちルビーを「悲劇」としてではなく、“美学”として描いていることだ。

黒星、血涙、沈黙の微笑――これらのモチーフは、痛みを“整えられた形”に変換している。

つまりファンは、彼女の闇を消化するのではなく、構築している。

この現象は、SNS時代の“共感の美学”とも関係している。

誰もが痛みを抱えながら、それをどう表現するかを模索している。

ルビーの闇堕ちは、その“痛みをデザインするモデルケース”になった。

Pixivのトップ人気作を見ていると、

黒背景に白の光をわずかに差し込み、

ルビーの瞳だけを強調する構図が多い。

これは“視覚的な孤独”の描写だ。

背景が消え、彼女だけが残る。

その演出に、ファンたちは自分の心を投影している。

俺はここに“現代オタクの祈りの形”を感じる。

痛みを直視できない時代に、

人は「痛みを美しく描く」ことでしか、生き延びられなくなっている。

ルビーの闇堕ちは、まさにその象徴だ。

彼女は痛みを隠すのではなく、痛みを構築する。

その姿に、ファンは“生き方のヒント”を見ているんだと思う。

“闇ルビー”の拡張――SNSが創るもう一つの物語

ファンアートの中には、原作では存在しない「ifルートのルビー」も多く描かれている。

たとえば、復讐を果たした後の静かなルビー。

あるいは、アクアを失って完全に壊れたルビー。

そこでは、原作の“可能性の外側”が自由に広がっている。

この創作連鎖の中で、ルビーはもう“キャラクター”ではない。

彼女は、痛みを表現するための象徴になった。

それは、宗教における“聖母像”の変奏にも近い。

母の死を受け入れ、闇を抱え、それでも光を求める。

この精神構造が、現代のファン心理に深く突き刺さっている。

SNS上で拡散される「#闇堕ちルビー」の投稿文には、

「わかる」「救われた」「痛いほど綺麗」などのコメントが並ぶ。

それは同情ではなく、共鳴だ。

ファンが自分の“闇”をルビーに託している。

俺はこの現象を見て思った。

『推しの子』という作品は、ファンとキャラクターが共犯になる物語なんだ。

創作が創作を呼び、闇が闇を照らす。

その連鎖の中で、“痛みを語ること”が一種の救済になっている。

つまり、闇堕ちはもう「堕ちる」ことじゃない。

それは「語り継がれる」ことなんだ。

南条蓮の考察メモ:

SNSで流通している“闇ルビー”って、もはや一つのジャンルになってる。

そこには「キャラを愛でる」感情と、「自分の闇を見つめる」感情が共存してる。

ファンアートが宗教画みたいになってきてるのは、ある意味当然だと思う。

だって、『推しの子』ってもともと“現代の信仰の物語”なんだ。

ルビーが闇に堕ちる姿は、俺たちがSNSという祭壇で痛みを捧げてる姿と重なる。

それが、この現代オタク時代の“祈りのかたち”なんだよ。

闇を越えて――“救済”の構造はあるのか

闇堕ちした星野ルビーは、果たして再び“光”を取り戻せるのか。

それは単純な「更生」や「立ち直り」ではなく、彼女の物語全体を貫く命題だ。

『推しの子』という作品は、“闇”を単なる堕落ではなく“もう一つの成長”として描く。

だからこそ、ルビーの救済は「元の光に戻ること」ではない。

彼女が“闇の中にある光”を見つけること――そこに本当の答えがある。

この章では、闇堕ち後のルビーの心理、アクアとの関係性の再構築、

そして彼女が見出す“新しい光”の形を、構造的・感情的の両面から考察する。

闇の果ての対話――アクアとの再接続

闇堕ち後のルビーを語るうえで、避けて通れないのが兄・星野アクアの存在だ。

アクアもまた復讐の道に囚われた人間であり、“兄妹で同じ闇を共有する”という構造が彼らを悲劇的に結びつけている。

第122〜123話で、アクアはルビーに対して初めて“真実”を語る。

母・アイの死の背景、犯人、そして自分が犯してきた“嘘”。

その瞬間、ルビーの中で何かが静かにほどけていく。

黒星だった瞳が、再び白い光を帯びる――これが「闇の出口」だ。

この光の回帰は、「赦し」ではなく「共感」に近い。

アクアを責めるでもなく、理解するでもなく、ただ並んで立つ。

二人は同じ闇の中で、ようやく同じ高さで目を合わせた。

ここで重要なのは、ルビーが“兄を赦した”のではなく、“闇そのものを受け入れた”ということだ。

俺はこの構図を「対称の破壊」と呼んでいる。

ルビーとアクアは双子でありながら、今まで鏡のように対立していた。

片方が光なら、もう片方は影。

だがこの章では、両者が“グレー”に溶け合う。

光も影も意味を持たない場所――そこに初めて、彼らの“人間らしさ”が宿るんだ。

黒い星が白に戻るとき――“痛みの再定義”

第123話以降、ルビーの瞳の描かれ方が微妙に変化する。

黒星が完全に消えるわけではなく、白と黒が共存するグラデーションとして描かれるようになる。

これは彼女の中で、闇と光が和解したことを意味している。

“救済”とは、闇を消すことじゃない。

闇を受け入れて生きることだ。

ルビーは復讐をやめたわけではない。

だが、その動機が「怒り」から「理解」に変わる。

この感情のシフトが、彼女の成熟を示している。

注目すべきは、この段階の彼女の表情だ。

“闇堕ち期”の無表情な笑顔から一転、静かな微笑を見せるようになる。

それは「かわいい」でも「強い」でもない。

まるで「もう泣き終えた人間」の顔だ。

俺はこのルビーを見て、ひとつ確信した。

『推しの子』という作品は、闇を敵として描いていない。

むしろ、人が成長するために通らなければならない儀式として描いている。

ルビーの黒い星は、ただの呪いじゃない。

それは“痛みを生きる力に変換するプロセス”の印なんだ。

彼女はもう、光の側にも闇の側にもいない。

その中間地点で、自分の足で立っている。

それこそが、星野ルビーの“本当の救済”だと思う。

“闇の肯定”という新しい救い――推しの子が提示する希望

『推しの子』の物語がすごいのは、「救い=幸福」ではないということをはっきり描いている点だ。

ルビーにとっての救済は、もう誰かに愛されることじゃない。

それは「自分で選んだ痛みを生きること」。

そして「その痛みを物語にすること」。

最終的に彼女が見つけた“光”は、母の愛でも兄の理解でもなく、自分の中にある創造の炎だ。

ステージに立つ彼女の瞳には、再び白い星が戻る。

だがそれはもう、無垢な光ではない。

闇を知った上での光――いわば「汚れた希望」だ。

俺はここに、『推しの子』という作品の真価を見る。

アイもアクアも、そしてルビーも、全員が「闇の中で光る人間」だ。

完全な幸福も、完全な救いも存在しない。

それでも前を向くこと――その不完全な強さが、作品全体を貫いている。

ルビーの黒い星は、闇に堕ちた証ではなく、闇を使って立ち上がった証。

それを“堕ちた”と呼ぶか、“覚醒”と呼ぶか。

――その判断を委ねられている時点で、俺たち読者もまた、この物語の共犯者なんだ。

南条蓮の考察メモ:

ルビーの救済って、いわゆる「光に戻る話」じゃない。

それは、痛みと一緒に生きるための“闇の使い方”を覚えること。

だからこそ、俺は『推しの子』を“現代の救済論”だと思ってる。

SNSも芸能界も、人が光と闇を使い分けて生きる時代。

その中でルビーは、光に飽きた人間たちに「闇を美しく使う方法」を教えてくれる。

彼女はもう偶像じゃない。

闇を抱えたまま輝く、俺たち自身の鏡なんだ。

闇を抱いて、光を選ぶ――星野ルビーという“人間”の物語(総括)

ここまでの章で見てきたように、星野ルビーの“闇堕ち”は単なる転落ではない。

それは、光と闇、愛と痛み、偶像と現実――そのすべてを同時に引き受けた“生”の形だ。

彼女の歩んだ軌跡を振り返ると、そこには一貫したテーマがある。

「光を求めるのではなく、闇を抱いて光を作る」という生き方だ。

この最終章では、第1章から第7章までの要点を整理しながら、

星野ルビーという存在が『推しの子』に何をもたらしたのかを総括していく。

① 闇堕ちの起点――“失われた光”の中で生まれた覚悟

第1章〜第2章で描かれたのは、母・星野アイの死と、推し=ゴローの喪失という二重の喪失。

ルビーの闇は、絶望から生まれたものではなく、「失った光を自分で作る」という選択の結果だ。

白星が黒に染まる瞬間、それは希望の終わりではなく、彼女の主体性の始まりだった。

瞳の反転は「誰かに憧れる少女」から「誰かを超える者」への進化を象徴している。

母のように輝くことではなく、母が見られなかった世界を自分の目で見ること。

それが星野ルビーの闇の出発点だった。

② 演出が語る心理――“笑顔の戻し”と無音の時間

第3章では、ルビーの心の崩壊をわずか0.5秒で描いた「笑顔の戻し」演出を分析した。

彼女は泣かず、叫ばず、ただ笑顔を止める。

その沈黙こそが、アイドルとしての死であり、人間としての誕生だった。

さらに、BGMを完全に削った“無音”の演出が、読者の心拍と同期する形で感情を支配する。

この“静寂の中の爆発”が、『推しの子』という作品の美学を決定づけた。

ルビーは光を失っても、音のない世界で新しい意味を見つけた。

③ 背景と空間――祈りが呪いに変わる瞬間

第4章では、闇堕ちシーンの舞台である高千穂の神社を“心理空間”として読み解いた。

祈りの象徴である神社が、ルビーの絶望の舞台に反転する。

鳥居や柱が檻のように並ぶ構図、光が片目だけを照らす照明設計、そして飛び交うカラス。

すべてが彼女の心の崩壊を“風景”で語っている。

この空間は「神の不在」を示すと同時に、「自分で神になる覚悟」の誕生でもある。

ルビーはこの聖域で“少女”から“意志を持つ者”へと変わった。

つまり、闇堕ちは祈りの否定ではなく、祈りの更新だったのだ。

④ 闇を選ぶ理由――“生きるための構造的変換”

第5章では、ルビーがなぜ闇を選んだのかを分析した。

それは絶望ではなく、生存のための構造的選択。

母と推しを失った少女が、世界を理解するために必要だったのは「光」ではなく「構造」だった。

彼女は悲しみを感情で処理せず、物語として再構築した。

それは“感情の自己編集”。

痛みを演技に変え、悲しみを台詞に変え、絶望を舞台に変える。

ルビーの闇は、芸能という虚構を生き抜くための“戦略”でもあった。

⑤ 闇のビジュアル化――ファンが再構築した“闇ルビー”文化

第6章では、SNSやPixivに広がる“闇ルビー”の二次創作文化を考察した。

黒星の瞳、沈黙の笑顔、灰色の背景――ファンたちは彼女の痛みを“美”として描き直す。

それは悲しみの昇華であり、「痛みを共有する芸術」でもある。

闇堕ちを「悲劇」としてではなく「美学」として再構築することで、

ファンたちは自分自身の痛みをも浄化している。

ルビーの闇は、現代オタク文化における“共感の儀式”を生み出した。

⑥ 救済の構造――闇の中で見つけた光

第7章では、闇堕ち後のルビーがどのように“救済”へと至るのかを描いた。

それは光の奪還ではなく、闇と共に生きる覚悟。

兄・アクアとの再接続、黒星と白星の共存、痛みの再定義――

すべてが「闇を肯定することこそ救い」という新しい答えを示している。

ルビーはもう、光の側にも闇の側にもいない。

その中間で、自分の足で立っている。

それが、“偶像ではない人間”としての星野ルビーの最終形態だ。

⑦ そして、“推し”という生き方へ

ルビーの闇堕ちは、信仰の崩壊ではなく、信仰の再構築だった。

推しを神として崇めるのではなく、推しと痛みを共有する時代へ。

“かわいい”という理想を壊し、“闇を抱く美しさ”を見せることで、

ルビーは「推し文化」の新しい形を生み出した。

つまり、彼女はもう「光を浴びる存在」ではない。

闇の中で他者を照らす、“共感のランプ”なんだ。

結論――闇は滅びではなく、再生の証

星野ルビーの闇堕ちは、「堕ちる」ではなく「深まる」物語だ。

彼女は光を信じる少女ではなく、闇を理解した大人になった。

そして俺たち読者やファンもまた、彼女の闇を通して自分の心を見つめる。

『推しの子』という作品は、「闇を肯定することが生きることだ」と教えてくれる。

ルビーの瞳の黒い星は、絶望の印ではない。

それは痛みを抱えたまま生きる人間たちへの共通のシンボルだ。

――光は誰かからもらうものじゃない。

闇の中で、自分で作るものなんだ。

そしてその瞬間、俺たちはみんな、星野ルビーになる。

南条蓮の総括メモ:

星野ルビーの闇堕ちは、アイドルの物語を“人間の物語”に変えたターニングポイントだった。

闇を描くことで、作品は“生きる痛み”をリアルにした。

ルビーはもう偶像じゃない。

俺たちがこの時代を生き抜くための、痛みのメタファーだ。

だからこそ、闇は終わりじゃない。

それは、“次の光を選ぶための夜”なんだ。

FAQ:星野ルビー“闇堕ち”に関するよくある質問

Q1. 星野ルビーが闇堕ちしたのはいつですか?

原作コミックスでは第79話「舞台の女神」、アニメ版ではシーズン2の中盤でその兆候が明確に描かれます。

彼女の瞳が黒星に変化する場面が、“闇堕ち”の象徴的シーンとして多くのファンに認識されています。

Q2. 黒い星の意味は何ですか?

黒い星は「誓い」や「覚悟」の象徴です。

母・星野アイの白い星が“愛と希望”を表していたのに対し、ルビーの黒星は“痛みと意志”を示しています。

つまり彼女の闇堕ちは、感情の死ではなく“意志の誕生”なんです。

Q3. 星野ルビーの闇堕ちは救われるの?

はい。ただし、それは「元に戻る」という意味ではありません。

ルビーは闇を受け入れ、痛みと共に生きることを選んだ。

この“闇を肯定する生き方”こそが彼女にとっての救済であり、『推しの子』が描く新しい希望の形です。

Q4. ファンが描く“闇ルビー”イラストは公式設定ですか?

公式ではありませんが、作品テーマと極めて親和性が高い二次創作文化です。

PixivやXでは「#闇ルビー」「#星野ルビー闇堕ち」などのタグで多くのファンアートが投稿され、

彼女の“痛みの美学”がファンによって拡張されています。

Q5. 星野アイとルビーの闇はどう違う?

星野アイの闇は「愛を信じられない痛み」。

ルビーの闇は「愛の構造を理解してしまった痛み」。

母は“無意識の闇”に沈み、娘は“自覚的な闇”を選ぶ――この対比が物語の核心です。

情報ソース・参考記事一覧

-

『【推しの子】』公式サイト:https://ichigoproduction.com/

┗ 公式ビジュアル・放送情報・キャラクター設定資料を参照。 -

アニメ『【推しの子】』公式X(旧Twitter):@anime_oshinoko

┗ 放送時期ごとのティザービジュアルや、ルビーの瞳の演出変化に関する制作コメントを確認。 -

原作コミック第79話「舞台の女神」/赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社『週刊ヤングジャンプ』)

┗ 黒星覚醒シーンの初出話数。闇堕ち描写の原典。 -

メンゴ先生公式X投稿(2023年6月)

┗ 「ルビーの表情は“アイの再演”ではなく“決別”」というコメントを引用。闇堕ちの意図を明示。 -

アニメ誌『PASH! 2024年7月号』インタビュー:アニメ監督 平牧大輔氏

┗ 闇堕ちシーンの演出哲学「音を消す勇気」「静寂で語る悲しみ」についての発言を参照。 -

オタク文化分析記事:「星野ルビーはなぜ闇を選んだのか」/アニメ!アニメ!編集部(2024年)

https://animeanime.jp/article/2024/07/18/83216.html

┗ ルビーの闇堕ちとSNS文化の関係を考察。 -

Pixiv公式トレンド「#闇ルビー」作品群(2025年10月時点)

https://www.pixiv.net/tags/闇ルビー

┗ ファンアートのビジュアル傾向を分析。黒星モチーフの定着過程を検証。 -

コミックナタリー特集:「赤坂アカ×横槍メンゴ対談 “光と闇のバランス”を語る」

https://natalie.mu/comic/column/oshinoko

┗ 「推しの子」における“闇”のテーマ構築について、作者本人のコメントを確認。

※この記事は、公開時点(2025年10月)での公式情報および信頼性のあるメディアソースを基に構成しています。

分析・解釈部分は筆者(南条蓮)の考察であり、公式見解ではありません。

コメント