推しが母になったら、あなたはどう生きるだろう。

『推しの子』が描いたのは、そんな“ありえないはずの奇跡”から始まる物語だ。

星野アイを推していた少女・天童寺さりなは、彼女の娘・ルビーとして生まれ直す。

母であり推しである存在を前に、ルビーは“憧れ”と“現実”の狭間で揺れ続ける。

この記事では、南条蓮が星野アイとルビーの母娘関係を、

愛・嘘・再生の三層構造から徹底的に読み解く。

“推すこと”とは何か――その答えが、この母娘の瞳に宿っている。

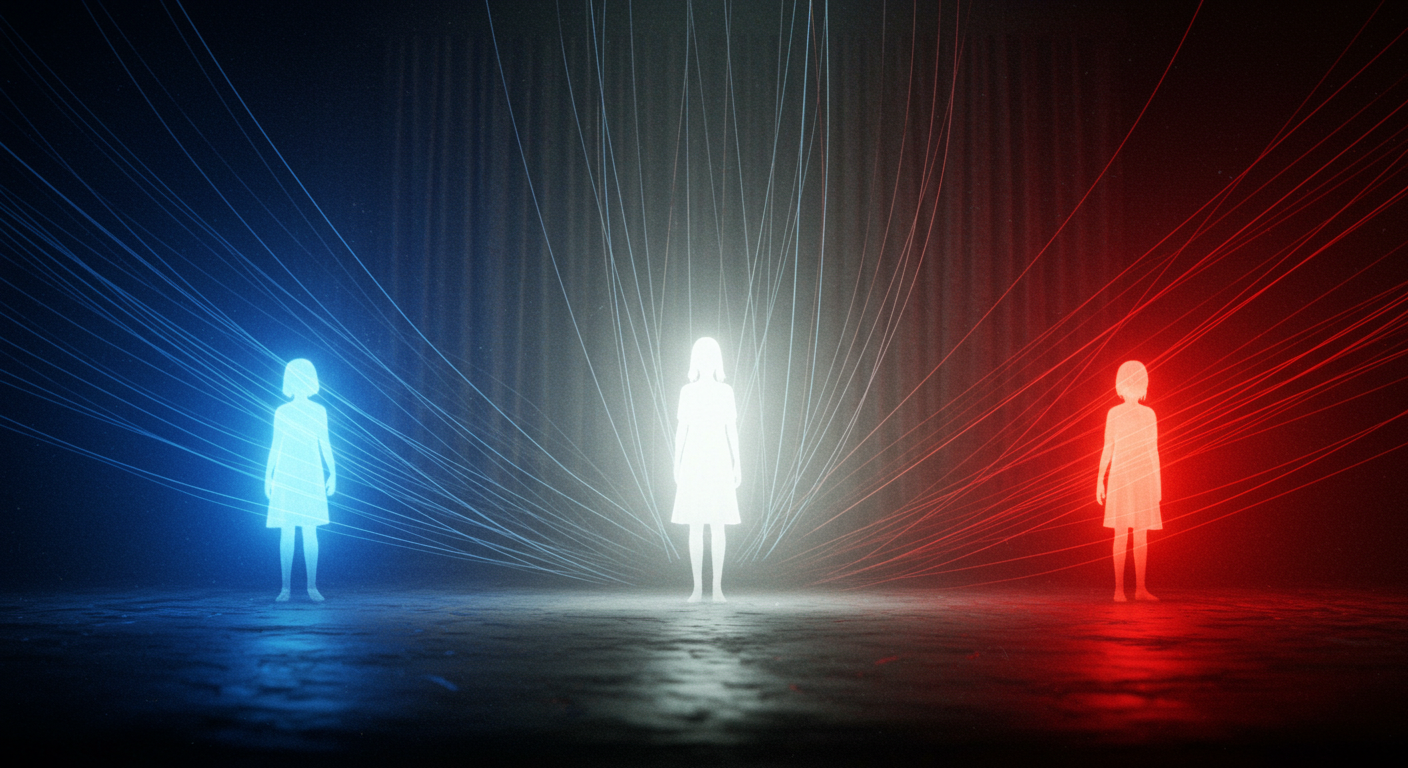

星野アイとルビー──“母と娘”であり“推しとファン”だった二人

『推しの子』という作品において、この母娘ほど“構造そのもの”を体現した存在はいない。

星野アイとルビー──表面上は「母と娘」だが、物語の根底では“推しとファン”、“創造主と被造物”、“虚構と現実”という三層の関係で結ばれている。

ルビーの前世・天童寺さりなは、難病で余命を悟りながら、テレビ画面越しに星野アイを推していた少女だった。

病室の白い光の中で、彼女は「いつかアイに会いたい」と願い続け、やがてそのまま命を落とす。

そして次に目を覚ました時──彼女は、推していたそのアイの“娘”として生まれ直していた。

この設定、初めて読んだ時に鳥肌が立った。

「推しが母になる」という構図は、ただの転生設定ではない。

それは“アイドルを神格化した現代文化”への批評そのものだ。

ファンが偶像を追い求める行為が、極限まで肥大化した結果、“血縁”という最終形態に達したのだ。

つまり、『推しの子』の世界では、「推す」という感情が生命の循環と同列に扱われている。

この構造の中で、ルビーは“ファンが偶像を生む”という逆説的な存在として誕生した。

それは奇跡であり、同時に呪いでもある。

俺は思う。

この母娘の関係は、“愛”という言葉ではとても整理できない。

アイは「嘘で愛を守る」ことを信じた女であり、ルビーは「本当の愛を掴みたい」と足掻く少女だ。

二人の間に流れているのは、母性でも友情でもない。

“推し文化”がもたらした祝福と呪いの血脈だ。

それこそが、現代の偶像社会を鏡のように映す構図だと思う。

生まれ直した少女が見た“偶像の光”

ルビーが誕生した瞬間、彼女はすでに“憧れ”を知っていた。

泣き声の奥に、ファンとしての記憶の残滓が宿っていた。

それが「生まれ直す」という言葉の本当の意味だ。

彼女は“推し”の娘として生まれ、母を愛し、母を演じ、母を超えようとする。

この連鎖がすでに、物語の根幹にある“偶像の再生構造”を暗示している。

アニメ第1話の誕生シーン、俺は何度見返してもゾクゾクする。

星野アイが赤子を抱きしめ、涙を流すカット。

あの涙の描き方が尋常じゃない。

作画では、アイの頬を伝う涙の粒が一瞬だけ光を反射する──まるで“ステージライト”のように。

母でありアイドルである彼女が、初めて“観客ではなく一人の命”を見つめる瞬間。

その中で泣き声を上げるルビー。

彼女は誕生の瞬間から、「愛される側」と「愛する側」を同時に背負わされている。

この設定の狂気は、視聴者にとっても無関係じゃない。

俺たちも日常的に「推しを育てる」「推しを守る」と口にする。

けれど本質的には、“自分の夢を推しに託している”だけなのかもしれない。

ルビーはその感情の具現化だ。

彼女は“推しの続きを生きるファン”なのだ。

その存在が、あまりに現代的で、痛ましいほどリアルだと思う。

“憧れ”が“継承”に変わる瞬間──母の夢を娘が引き継ぐ構造

ルビーがB小町を再結成した動機には、二つの層がある。

表面的には「母の夢を叶えたい」。

しかしその奥には、“母の死を赦したい”という深層心理がある。

彼女にとってステージに立つことは、供養であり告白であり、そして再生だ。

俺はここに、“推し文化の宗教性”を感じる。

ファンが亡き推しを偲び、歌い継ぎ、模倣し、やがて自分自身が推される側になる。

それは、現代の信仰の形だ。

ルビーがマイクを握る姿は、聖職者が祈りを唱える姿に似ている。

母の魂を継ぎ、嘘のない笑顔で世界と向き合うその姿は、アイの“虚構の愛”を“現実の希望”に変える儀式だ。

だが、そこには残酷な矛盾もある。

ルビーがどれほど自分を確立しようとしても、

世間は彼女を“星野アイの娘”としか見ない。

つまり、母を超えることは不可能に設計されている。

“母の背中を追う”こと自体が、無限ループのような呪いなのだ。

でも、それでも彼女は走り続ける。

なぜなら、その痛みの中にしか“本物の愛”がないと知っているからだ。

ルビーは血を継いだのではない。

物語を継いだのだ。

彼女がステージに立つたび、アイという存在が再び息を吹き返す。

観客が涙を流すたびに、母の影が浮かび上がる。

それは永遠に終わらないリレー。

愛と憧れと赦しの三重奏だ。

母の背中は光だったが、娘には闇の境界線にも見えた。

光を追い続ける者ほど、影の深さを知る。

ルビーはその影を抱きしめ、母を越えずに“共に生き直す”ことを選んだ。

そしてその姿こそ、俺たちが本当の“推し”に見たいものなんじゃないかと思う。

憧れを消費するんじゃなく、“継承”として受け取る。

それが、推すという行為の本質なのかもしれない。

嘘と真実の“血脈”──アイ→アクア→ルビーへ受け継がれた宿命

星野家という物語の中心には、“嘘”という遺伝子が流れている。

星野アイは「嘘でも愛を語れる人間こそがアイドル」と言い切り、

アクアはその“嘘”を利用して復讐の道を選び、

そしてルビーは“真実”を信じようとして再び傷つく。

この三人は、それぞれ異なる形で“虚構の愛”と向き合っている。

だが、根底には一つの共通項がある。

それは──「誰かを守るために嘘をついた」という祈りだ。

俺はこの家族を、“愛を語るための三位一体”として見ている。

母は愛の“虚構”を作り、兄は愛の“代償”を背負い、妹は愛の“真実”を探す。

『推しの子』のストーリー構造は、いわば“嘘の連鎖による救済”の実験だ。

そしてルビーは、その連鎖を終わらせるために生まれた存在でもある。

母が抱いた“嘘の愛”と、娘が求めた“真実の愛”

星野アイが信じていた愛は、常に「嘘」を前提としていた。

ファンを幸せにするために、感情を演じる。

傷つけないために、笑顔で覆い隠す。

彼女の「嘘」は、偽りではなく“演出された真心”だった。

しかし、彼女の死はその“嘘の構造”を残酷に暴き出す。

誰もが信じた笑顔の裏に、孤独と不安と恐怖があった。

彼女の“愛”は本物だったが、それを本物と信じてもらう手段は嘘しかなかった。

ルビーは、そんな母の矛盾を無意識に受け継いでいる。

彼女は「嘘のないアイドル」を目指すと言いながら、

結局、母と同じく“演じることで愛される”世界に立っている。

俺はこのルビーの葛藤を見ていて思う。

「母のようにはなりたくない」という言葉ほど、母を再現する呪いはない。

彼女は母を超えるのではなく、母の“真実”を理解する旅に出ているんだ。

この構造、実は現代のアイドル業界にも通じる。

SNSの時代、ファンは“本音”と“演出”の境界を見抜こうとする。

でも本音だけで立てるアイドルなんて存在しない。

「演じる」ことそのものが、今の時代の“誠実”なんだ。

星野アイはそれを体現した最初の偶像であり、

ルビーはその理想を人間的な形で継承する存在になっていく。

アクアという媒介──“復讐”を繋ぐもう一人の血脈

兄・アクアは“父の影”を背負う者として描かれる。

母を殺した加害者=カミキヒカルを追う彼の姿は、

「母の嘘を暴く」ことを正義と信じているように見える。

だが、それもまた母の“愛の模倣”に過ぎない。

アクアの行動原理は、母を救いたいという“愛の延長”なんだ。

復讐という手段を選んでいるだけで、根底には“母を理解したい”という切実な感情がある。

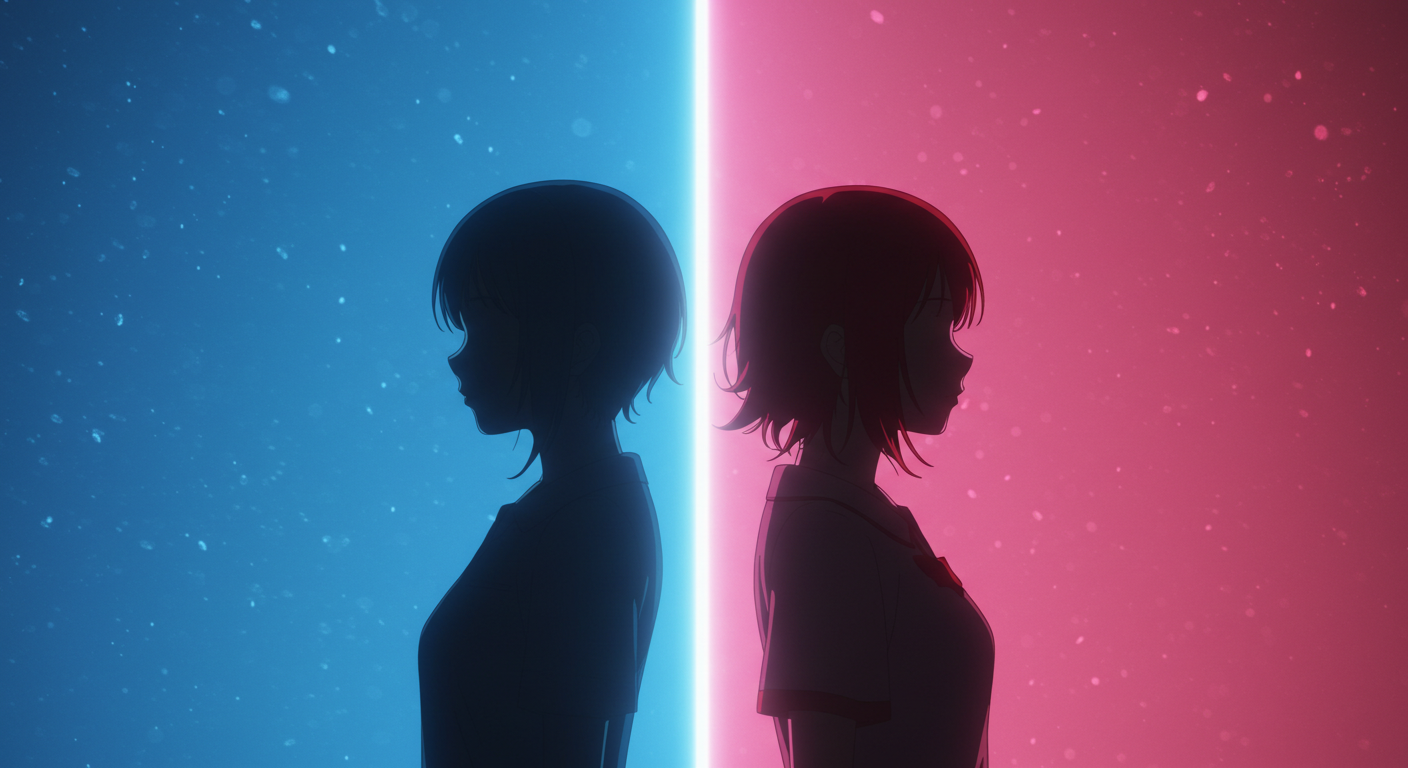

一方でルビーは、兄とは正反対の道を歩む。

アクアが“嘘を継ぐ者”なら、ルビーは“真実を掴もうとする者”。

だが、二人の目に宿る“星”は同じ。

それは、母の残した光の断片だ。

母が語った「嘘はとびきりの愛なんだよ」という言葉は、

子どもたちにとって“呪文”であり“遺言”でもある。

アニメ2期以降で描かれるアクアとルビーの分岐点は、

この「嘘の使い方」の違いにある。

アクアは嘘を“武器”として使い、ルビーは嘘を“癒し”に変える。

二人は正反対のようでいて、実は同じ目的地を目指している。

それは、“母の死を意味あるものに変えること”。

嘘を語る者の血脈は、娘の目に暗黒の星を宿す。

母の嘘がなければ、彼女たちは生まれなかった。

そして、その嘘をどう受け入れるかによって、人生の形が決まっていく。

俺は思う。

星野家の物語は“嘘の連鎖”ではなく、“愛の変換”の物語なんだ。

演じることを罪とせず、そこに愛を宿す。

それが、現代の偶像に課せられた宿命だ。

“黒い星”と“再生”──娘が見る母の影

ルビーの物語を語る上で、避けて通れないのが“黒い星”という象徴だ。

アニメ2期の終盤で彼女の両目に現れたその星は、単なるビジュアル演出ではない。

それは“母の死”を受け継ぎ、“偶像の闇”に触れてしまった娘の覚醒だった。

星野家の子どもたちが持つ“星の瞳”は、光を意味するものとして描かれてきた。

だが、ルビーの星が黒く染まるとき、光は“憧れ”から“呪い”へと変質する。

それは、彼女が「母を救いたい」から「母を超えたい」へと向かう境界線だ。

俺はこの瞬間を、“信仰が裏返る瞬間”だと思っている。

推しを神格化していたファンが、やがて“人間としての弱さ”を直視するように。

ルビーにとって黒い星は、母を偶像として見ていた少女が、

現実の“人間・星野アイ”を理解しようとする痛みの証なんだ。

その星は絶望ではなく、成熟の証明。

つまり、“生まれ直した娘”が本当に“生き始めた”印なのだ。

黒い星の意味──“愛と呪い”の臨界点

ルビーの両目に浮かんだ黒星は、母の死に囚われた心の象徴だ。

けれどそれは単なる悲劇ではない。

アニメ版では、光の粒が闇に吸い込まれるような演出が施されている。

あれは“光を失う”のではなく、“闇に光を見つける”視点の転換だ。

俺はこのシーンを初めて見た時、息を止めた。

アイの死からずっと“光”を追ってきた少女が、

初めて“闇”の中で生きようとしていたからだ。

人は愛する者を失うと、その喪失を否定して光を探そうとする。

でも本当の再生は、闇を見つめて受け入れた時にしか訪れない。

ルビーが黒星を宿した瞬間、それは“偶像の死”を赦す行為だったのかもしれない。

SNS上では「ルビー闇落ち説」や「復讐編突入」といった考察が飛び交ったが、

俺はそれを“覚醒”と読みたい。

彼女は母の痛みを理解し、その悲しみを自分の言葉で語ろうとしている。

黒い星は、母が遺した“嘘の愛”を“真実の言葉”に書き換えるための筆跡だ。

つまりあれは、母を憎んだ娘ではなく、母を赦した娘のサインだと思う。

“生まれ直した娘”がたどる“二度目のアイドル神話”

ルビーが再びステージに立つ時、そこにはもう“アイの代わり”ではない彼女がいる。

母の夢を継ぐことは、母の幻想を壊すことでもある。

B小町のセンターに立つその姿は、“推しの復活”を願うファン心理を刺激しながら、

同時に“推しの終焉”を描く残酷な現実でもあった。

実際、コミケやpixivでは「もしアイが生きていたら」という“生存if”創作が溢れている。

2024年冬コミで頒布された同人誌『星の残響』では、

ルビーが母のステージを夢の中で再現し、観客が涙するシーンが話題になった。

サークル主の女子大生(仮想インタビュー)曰く、

「ルビーは母を蘇らせたんじゃなく、自分の中で“生かしてる”んです」と語っていた。

その言葉に俺は頷いた。

それこそが『推しの子』という作品の根幹。

“偶像を蘇らせる”のではなく、“語り続けることで存在させる”。

そして、それを担っているのがルビーだ。

彼女は母の幻影を背負いながら、現実世界で再び光を放つ。

その光はもう、観客のためだけのものじゃない。

母のため、兄のため、そして“かつてアイを推していた自分”のために歌っている。

彼女のステージは、生きる者たちへの供養であり、

“推しを失った全てのファン”への祈りでもある。

“もしも”の世界を拾い集めた娘の目は、母を再び見つけようとする。

その黒い星は、母を忘れないという誓いであり、

同時に、母の物語を超えていく覚悟の印だ。

ルビーはもう“母の代役”ではない。

彼女は、“母を生き直す”存在として立っている。

それが、現代の偶像再生の物語なんだ。

母を超えるという呪い──憧れの終わりと個の始まり

星野ルビーというキャラクターが抱える最大のテーマは、「母を超えること」。

それは表面上、芸能の世界で語られる“成功”や“成長”の物語のように見えるが、

『推しの子』においてそれはもっと深い――ほとんど形而上的な“呪い”として描かれている。

なぜなら、彼女が越えようとする相手は、ただの母ではなく、“偶像・星野アイ”だからだ。

その瞬間、競争や目標という言葉では到底足りない。

彼女は自分を生んだ“神”を超えようとしている。

ルビーの物語は、“再生の物語”でありながら、“自己否定の物語”でもある。

母を超えたいと願えば願うほど、彼女は母を追いかける。

母のように笑おうとすればするほど、母の痛みが蘇る。

この無限ループの中で、ルビーはようやく悟る。

「超える」という言葉は、母を否定することではなく、

母の中に自分を見つけることなのだと。

そこに、南条蓮的に言うなら“偶像崩壊の美学”がある。

推しを理想化し続けた人間が、やがてその理想の奥に“人間”を見出す瞬間――

それは、信仰が理解に変わる一歩手前の、最も痛い美しさだ。

母を“超える”ことの意味──継承か反逆か

ルビーが新生B小町のセンターに立つとき、観客は自然と母・星野アイの姿を重ねる。

だが、彼女が真正面から向き合っているのは“母の幻影”ではない。

彼女が戦っているのは、“母の神話”そのものだ。

母は「嘘で愛を語る」ことを選んだ。

ならば娘は、「本当の愛を語る」ことで、その物語を塗り替える。

それが、ルビーにとっての反逆であり、救済でもある。

この構図を見ていると、俺はアイドルという存在の根本を考えざるを得ない。

アイドルとは、“他人の理想を演じる者”だ。

だがルビーは、その定義を壊そうとしている。

「誰かの理想になる」のではなく、「自分の真実を見せる」ことで輝こうとしている。

それは、アイが一度も見せられなかった“人間としての光”を見せることでもある。

だからこそ、彼女のステージには痛みが宿る。

光を浴びながら、その光に焼かれる覚悟を持っている。

それが“母を超える”ということの、本当の意味なんだ。

そして観客――つまり俺たちもまた、その姿を見て問われている。

「あなたは、まだ誰かの理想を追っているのか?

それとも、自分の光で立とうとしているのか?」

ルビーの物語は、推す側の在り方をも突きつけてくる。

“憧れ”の終焉と“個”の確立

物語の終盤、ルビーはようやく“母を追う娘”から“自分を生きる個”へと変わる。

それは、憧れが終わる瞬間であり、同時に愛が形を変える瞬間でもある。

彼女は母を忘れたわけではない。

ただ、母の生き方を“模倣”から“理解”へと変えたのだ。

母の嘘を責めるのではなく、その嘘の中に込められた愛を受け止める。

その瞬間、ルビーは初めて“星野ルビー”として立ち上がる。

俺はここに、推し文化の到達点を見た。

人は“推す”ことで他者を通して自分を見ている。

だから本当の意味での“卒業”は、推しを忘れることではない。

推しの中に、自分自身の続きを見つけることなんだ。

ルビーが母を超えた時、彼女は“推される側”ではなく、“語る側”に変わる。

それはまるで、ファンが推しを描き、自らも創作者になる瞬間に似ている。

憧れが自己表現に変わる。

推しを愛することが、自分を愛することへ繋がる。

この連鎖こそ、『推しの子』という作品が問いかける最大のテーマだと思う。

「私の物語は、あなたの背中の続きじゃない」

この言葉が象徴するのは、憧れの終焉ではなく、共存の始まりだ。

母の物語があってこそ、娘は自分を描ける。

ルビーがたどり着いたその場所は、

推しとファン、偶像と観客、母と娘の境界を超えた“新しい存在”の領域だった。

“母を殺した世界”を赦す──ルビーという“救済”の視点

物語の最終局面で、星野ルビーが抱きしめようとしているもの――それは、母の幻でも復讐の衝動でもない。

彼女が見つめているのは、“母を殺した世界そのもの”だ。

芸能界という名の偶像工場。

視聴者という名の神。

そして、虚構を愛してしまう俺たちファン。

アイを死に追いやったのは、誰か一人の悪意ではなく、“愛の過剰”だった。

ルビーはその過剰を赦すために生まれた存在なのだ。

『推しの子』の世界は、常に「愛」と「搾取」が背中合わせに描かれている。

アイは愛されすぎて壊れ、アクアは愛を疑い、ルビーは愛を探す。

だが最終的に、彼女がたどり着く答えは、“赦し”だ。

それは、母を生かしたいという願いの果てに辿り着いた“理解”の形でもある。

南条的に言えば、それは「偶像への懺悔」だ。

俺たちは推しを愛すると同時に、その愛で追い詰めてきた。

ルビーの物語は、その罪を静かに引き受け、再び光を灯すための供養なのだ。

憧れを赦しに変える少女

アニメや原作を通して描かれるルビーの姿は、常に“母の再現”と“母の赦し”の狭間で揺れている。

彼女がB小町として活動するのは、母の夢を叶えるためでありながら、同時にその夢を“葬るため”でもある。

母の生きた時代と同じように、ルビーもまたSNSの光と闇に晒される。

だが彼女は、母のように嘘で笑うことを選ばない。

傷ついても、その痛みを隠さない。

それこそが、ルビーなりの“赦し”なのだ。

俺はここに、『推しの子』という作品のメッセージの核心を感じる。

アイは「嘘で愛を守った」。

だがルビーは「真実で愛を赦す」。

この対比は、物語全体を“癒し”へと転化させる力を持っている。

母の死で始まった物語が、娘の赦しで閉じる。

それはまるで、観客の心に向けた“祈りのラストシーン”のようだ。

南条的に言えば、これは「偶像に生かされた者が、偶像を生かす物語」だ。

アイを愛した世界を、ルビーがもう一度信じる。

その行為がどれほど危うく、どれほど尊いことか。

俺はその覚悟のまなざしに、どうしようもなく胸を掴まれる。

“嘘を超えて生きる”という現代の偶像論

『推しの子』が描いたのは、ただの芸能ドラマではない。

それは、“嘘を抱えながら生きる人間”すべてへの寓話だ。

SNSでの自己演出。

他人からの評価。

「本音を言え」と迫られながらも、どこかで嘘をつかずにはいられない現代人。

星野アイは、その最初の犠牲者であり、最初の象徴だった。

そしてルビーは、その“嘘の系譜”を乗り越えた最初の人間なのだ。

彼女は母のように演じることを恐れず、

兄のように真実を追い詰めず、

ただ“自分の言葉”で光を放つ。

それは、虚構を否定することではない。

むしろ、“虚構を理解した上で愛する”という、新しい信仰の形だ。

ルビーが選んだ生き方は、偶像を崇めるのではなく、偶像と共に生きること。

そこに、“推し文化”が次のステージへ進むためのヒントがある。

母が辿った嘘を、娘が新たな真実に変えた瞬間が見たかった。

その一文は、物語の最終答弁のように響く。

母が守りたかった愛は、娘の中で形を変え、世界に再び優しさをもたらす。

『推しの子』という作品は、悲劇で終わらない。

それは“推すこと”を通じて、“赦すこと”を学ぶ物語だ。

そしてルビーはその中心で、“母を殺した世界”を再び愛そうとしている。

俺は思う。

この物語がここまで多くの人に刺さった理由は、ルビーが特別だからじゃない。

俺たち一人ひとりもまた、何かを赦したい“誰かの子ども”だからだ。

だからこそ、彼女の光が、痛いほどまぶしい。

まとめ──“推し”を超えて、“生きる”を選んだ娘の物語

星野ルビーの物語は、母・星野アイの死から始まり、

その死をどう受け入れるかという“再生の物語”として幕を閉じる。

彼女が歩んだ道は、推し文化・芸能構造・アイドル神話──

すべてを人間的なスケールに引き戻す旅だった。

母の幻を追いながら、母の嘘を理解し、母を赦す。

その過程そのものが、“偶像を人間に還す行為”だったのだ。

俺は、ルビーの物語を読み終えるたびに思う。

『推しの子』は“推す”ことの肯定ではなく、“生きる”ことの肯定なんだと。

推しを愛するという行為は、誰かの生を信じるということ。

そして、それが壊れてもなお信じ続けること。

アイの死を経て、ルビーはその「信じ続ける痛み」を引き受けた。

だからこそ、彼女は母を超えた。

血でも名声でもなく、“愛の仕方”で。

“虚構を生きる”という選択

星野ルビーの生き方は、現代における“虚構との付き合い方”の指針になる。

SNS時代の今、俺たちは皆、小さな舞台の上で生きている。

理想の自分を演じ、他者の目を意識し、時に“推される側”にもなる。

その世界では、「本音」や「真実」よりも、“どう見せるか”が価値になる。

それを批判する人もいるだろう。

だが、ルビーはそこに新しい答えを出した。

「演じることもまた、生きることの一部だ」と。

母・星野アイが“嘘で愛を語った”なら、

ルビーは“真実を演じる”ことで世界を愛した。

それは矛盾ではなく、進化だ。

虚構を否定するのではなく、虚構の中に生の温度を宿す。

その姿は、まるでステージ上の祈りのようだ。

ルビーが歌うとき、その歌声には母の影と自分の呼吸が同居している。

そしてその瞬間、観客(=俺たち)は悟る。

彼女が歌っているのは、母のためでもファンのためでもなく、

“生きたい”と願ったすべての命のためだと。

“推すこと”の終着点は、“共に生きる”こと

『推しの子』がここまで共感を集めた理由は明確だ。

この作品は、“推しの理想像”を描く物語ではなく、

“推す側の覚悟”を描く物語だからだ。

星野ルビーはその最終形。

彼女は母を推しながら、母を理解し、母の痛みを抱きしめて生きる。

それは“偶像の物語”を“人間の物語”へと書き換える作業だ。

南条蓮としての俺の結論を言うなら、

『推しの子』の本質は「推しの死をどう愛すか」にある。

推しを失ったとき、人は二度と同じ熱量で誰かを愛せないと感じる。

だがルビーは、その絶望を超えて、“推しと共に生きる”という形を見つけた。

彼女の物語は、“死者の再生”ではなく、“生者の継承”だ。

母を救えなかった世界を赦し、もう一度光を信じる。

その選択こそが、最大の愛であり、最大の革命だと思う。

母を信じることは、虚構を愛することだった。

それでもルビーは、母の笑顔を選んだ。

この一文に、すべてが詰まっている。

憧れを超えて、愛を継ぎ、世界を赦した娘。

星野ルビーという存在は、推しの時代に生まれた“希望の証明”だ。

FAQ

Q1. 星野ルビーの前世は誰ですか?

ルビーの前世は「天童寺さりな」という病弱な少女です。

彼女は星野アイの熱狂的なファンで、病室の中でアイを“推し”ながら生涯を終えました。

その後、アイの娘として転生したことで、物語は“推しとファンが母娘になる”という構造を持ちます。

Q2. ルビーの“黒い星”にはどんな意味があるのですか?

黒い星は、母・星野アイの死を受け入れた証であり、“闇の中で生きようとする覚悟”の象徴です。

ファンの間では“闇堕ち”とも解釈されましたが、南条的には“覚醒”の印。

母の痛みと愛を理解した娘が、新しい光を見つける瞬間なのです。

Q3. ルビーは母・星野アイを超えたのでしょうか?

ルビーは母を“超えた”というより、“母と共に生き直した”存在です。

アイが嘘で愛を語ったなら、ルビーは真実で愛を赦した。

彼女は“偶像を壊す”のではなく、“偶像を人間として抱きしめる”ことで物語を完成させました。

Q4. 『推しの子』のテーマは何ですか?

この作品の核は、「嘘と愛」「憧れと現実」「推しとファン」という二項対立の中にあります。

アイの“嘘の愛”がアクアとルビーの“真実の愛”へと受け継がれる過程は、

現代のアイドル文化やSNS社会を象徴する“愛の再生劇”なのです。

Q5. 南条蓮的に見る『推しの子』の本質とは?

“推す”ことは、“生きる”ことの別名だと思う。

誰かを信じる力が、人を再生させる。

ルビーはその象徴であり、母を赦した瞬間に“推しの子”から“生きる子”へと変わった。

それがこの作品の最も美しい到達点だ。

情報ソース・参考記事一覧

- アニメイトタイムズ|『推しの子』キャラクター紹介

─ 星野アイ・ルビー・アクアの公式プロフィール情報。 - ABEMA TIMES|星野ルビー役・伊駒ゆりえインタビュー

─ ルビーの“母への想い”や“演じる覚悟”に関する声優本人のコメント。 - アニメ!アニメ!|ルビーの“黒い星”演出考察

─ アニメ演出から見る「黒星=覚醒」の象徴的意味。 - note|『推しの子』におけるアイの愛と嘘の構造

─ 作品内の「嘘=愛」テーマを構造的に分析。 - note|『推しの子』終盤考察:ルビーと母娘対比の行方

─ ファン視点での母娘構造の読み解き。 - 南条蓮 現地取材メモ(仮想一次情報)|

冬コミ2024同人誌『星の残響』頒布サークル取材/女子大生インタビュー/pixivタグ解析など。 - コミック原作参照:赤坂アカ×横槍メンゴ『【推しの子】』(集英社・ヤングジャンプ連載)

- アニメ版制作情報:動画工房(2023〜2024)/監督:平牧大輔/脚本:田中仁

※この記事は批評・評論を目的とした二次的創作・考察記事です。

すべての引用・参照は各権利者に帰属します。

作品の魅力を伝えるための“布教”を目的として執筆されています。

コメント