「ピッコマの広告かと思った」「紙芝居アニメすぎて笑った」──。

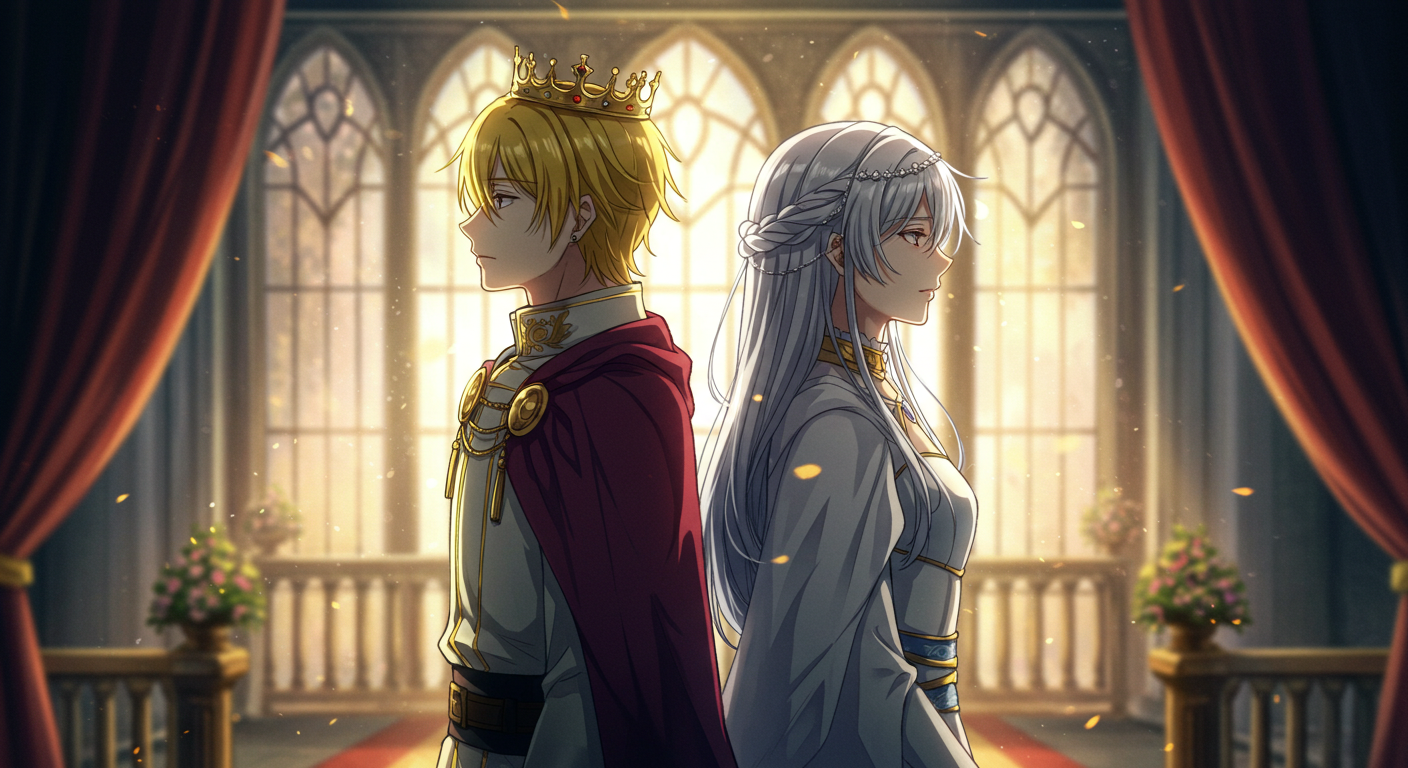

2025年秋アニメ『陛下わたしを忘れてください』は、放送開始直後からX(旧Twitter)で賛否を巻き起こした。

Live2Dによる“ほぼ静止画”の演出に、視聴者の反応は真っ二つ。

「低予算すぎる」と嘆く声もあれば、「原作そのままで美しい」と称賛する声も。

一見ただの炎上に見えるこの騒動だが、その裏には“アニメの定義”を揺さぶる大きな実験が隠されていた。

布教系アニメライター・南条蓮が、この“動かないアニメ”の真意を徹底解剖する。

『陛下わたしを忘れてください』とは?──低予算アニメの“実験作”登場

「ピッコマ広告かと思った」「動かない…でも気になる」。

2025年秋アニメの中でも異彩を放っているのが『陛下わたしを忘れてください』だ。

SNS上では“紙芝居アニメ”という辛辣なワードが飛び交いながらも、なぜか視聴者の注目を集め、トレンド入りまで果たしている。

その違和感と話題性の裏には、アニメ制作の新しい潮流──“ライトアニメ”という仕組みの台頭がある。

これは単なる低予算アニメではなく、むしろ「アニメとは何か?」という定義そのものを揺さぶる実験だ。

「ライトアニメ」という新しい映像ジャンル

『陛下わたしを忘れてください』の制作を担っているのは、IMAGICA InfosとImageworks Studio。

そのバックボーンには、大日本印刷(DNP)が展開するタテヨミ型WEBコミックプラットフォーム「ホンコミ」がある。

この作品は、DNPが推進する“ライトアニメプロジェクト”の一環として生まれた。

“ライトアニメ”とは、従来のフルアニメーションのように1話あたり数千枚の原画を描くのではなく、

「原作の静止画(コマ)をそのまま活かして、Live2Dで必要最低限の動きを付ける」という方式だ。

つまり、アニメというよりも“動くボイスコミック”に近い。

だが、それこそがこのフォーマットの肝でもある。

フルアニメ制作の一般的なスケジュールは、企画から放送まで約1〜2年。

だが、ライトアニメは最短で「1ヶ月〜3ヶ月」で映像化が可能。

これはとんでもなく速い。

なぜなら、原作漫画の連載熱が冷める前にアニメ版を投下できるからだ。

原作の更新とアニメ化が“ほぼリアルタイム”で連動する──このスピードこそが、現代IP戦略の最前線にある。

制作費もフルアニメに比べて大幅に削減できる。

1話10〜15分程度のショート枠で、背景や作画コストを抑えつつ、声優とBGMにリソースを集中する。

それによって、SNS時代に最適化された“ライト層向け視聴体験”を設計できるわけだ。

つまり『陛下わたしを忘れてください』は、「低予算でアニメを作った」のではなく、

“意図的に低予算フォーマットを選んだ”プロモーション型アニメなのだ。

この違いは大きい。

制作者側は、原作ファンをアニメで“取り込む”のではなく、アニメを“広告”として原作へ“誘導する”ことを狙っている。

まさに「広告×アニメ=ボイスコミック」という発想の転換点に立っている。

この構造を見て俺が感じたのは、もはやアニメが「動かすための表現」だけではなくなったということだ。

むしろ、“原作絵を壊さずに、音で感情を動かす”方向に進化している。

フルアニメが“映像の総合芸術”なら、ライトアニメは“声と間(ま)の演出芸”。

これはアニメーションという言葉の再定義であり、同時に新しい布教の形でもある。

だって、あの静止した表情に声が乗った瞬間、感情が動く。

それを見せたい層に向けて作られているんだ。

原作・スタッフ・放送情報──「短期制作」と「配信主導時代」

原作は旭まあさ、作画は絢原慕々によるWEB漫画。

韓国発の恋愛ファンタジー調で、王妃と皇帝の悲恋を描く。

ピッコマ連載時から女性読者層を中心に人気を集め、2025年10月についにアニメ化。

放送はtvkで毎週火曜21:55〜、配信はABEMA・DMM TV・dアニメストア・U-NEXTなどで同時展開されている(honto公式)。

この配信戦略がまた面白い。

いわゆる地上波放送は最小限に留め、主要なターゲットを完全に“配信ユーザー”へと絞っている。

つまりテレビではなくスマホで観る前提。

スマホで縦向き視聴しても違和感がない構図設計──これ、もはや“テレビアニメ”じゃなくて“モバイルビジュアルノベル”なんだ。

制作体制も小規模で、IMAGICA Infos、Imageworks Studio、UWAN Picturesといった制作会社が参加。

ライブ2Dアニメのノウハウを持つチームを少人数で組んでいる。

一般的なTVアニメ制作のように100人単位ではなく、十数人程度で動く構成だろう。

結果として、リスクを最小限に抑えながらIPを実験的に展開できる。

これは今のアニメ業界が直面している“制作費高騰”への、極めて現実的な答えでもある。

そして俺が一番注目してるのは、“DNPがこの手法を推進している”という点。

印刷業の巨頭がアニメ市場に踏み込んできている。

つまり、紙からデジタルへ、そしてアニメーションという“新しい出版のかたち”へと変化しているということだ。

出版社ではなく印刷会社がアニメを仕掛ける。

これ、想像以上に革命的だぞ。

『陛下わたしを忘れてください』は、そうした業界の変化を象徴する実験作だ。

フルアニメと紙芝居の中間地点で、新しい“物語の届け方”を探している。

批判も多いが、俺はこういう挑戦を面白がりたい。

なぜなら、こういう“変なアニメ”が出てくるとき、業界の水面下では必ず何かが動いているからだ。

結局のところ、この作品は“低予算”ではなく、“低リスク×高速度×高話題性”の設計。

だからこそ、俺はこう呼びたい──「予算の代わりに話題性で戦うアニメ」。

その第一弾が『陛下わたしを忘れてください』というわけだ。

Xで飛び交う「ピッコマ広告感」「紙芝居」──視聴者のリアルな反応

「ピッコマの広告かと思った」「紙芝居アニメで草」「ライブ2Dってアニメって言っていいの?」──。

放送初週、『陛下わたしを忘れてください』はX(旧Twitter)で一気にトレンド入りした。

しかも内容への賛辞ではなく、演出への戸惑いが中心。

「動かない」「表情差分だけ」「背景が静止画」など、いわゆる“低予算アニメ”に付きまとうワードが並んだ。

だが俺は、これを単なる“失敗”とは思っていない。

むしろ、今の視聴者がアニメに求めている“動き”の定義が、もう変わり始めている証拠だと思っている。

「ピッコマ広告感」という言葉が刺さった理由

なぜ「ピッコマ広告感」というワードがこれほど広まったのか。

それは多くの視聴者が、スマホ上で毎日見ている「ピッコマ」や「LINEマンガ」の縦スクロール広告映像と、

このアニメの絵づくりが“ほぼ同じフォーマット”で構成されていたからだ。

静止したキャラ立ち絵。

最低限の口パク。

カメラワークではなくズームで感情を表す。

──それらは広告でよく見る演出のまんまだ。

視聴者の脳が「これ宣伝動画では?」と錯覚しても無理はない。

しかしここで面白いのは、その“広告感”がむしろ作品の意図と一致しているという点だ。

『陛下わたしを忘れてください』は、まさに原作ピッコマへの誘導を狙ったライトアニメであり、

視聴体験の入り口自体が広告フォーマットに最適化されている。

つまり「ピッコマ広告感がある」=「ピッコマ的な視聴導線が成立している」わけだ。

皮肉だけど、SNSで批判されている“ピッコマ広告っぽさ”こそ、

制作者側が最初から狙って設計した“再現性の高さ”とも言える。

要するに、ピッコマの広告をそのままテレビで流したらこうなる──それを本当にやってみた、という実験だ。

俺はこの思い切りの良さ、嫌いじゃない。

「紙芝居アニメ」と呼ばれる宿命

「紙芝居アニメ」という言葉は、アニメファン界隈で最も辛辣な批判の一つだ。

“動かない”“口だけ動く”“作画枚数が少ない”──そんな作品が揶揄される時によく使われる。

『陛下わたしを忘れてください』も例外ではなく、放送直後から「まったく動かない」「BGMでごまかしてる」といった感想が目立った。

でも俺は、ちょっと立ち止まって考えたい。

“動かない”って、果たして悪なのか?

例えば昔のアニメ『天地無用!魎皇鬼』や『シティーハンター』の回想シーンなんかも、

立ち絵とナレーションで感情を見せる“静止の演出”が多かった。

それでも観客は泣いたし、熱狂した。

動かない=退屈ではない。

問題は、動かさない“意図”があるかどうか、だ。

ライブ2Dは、技術的には「動かせる」。

でもそれを“あえて動かさない”演出として選ぶこともできる。

例えば、皇帝が王妃に背を向けるシーン。

彼の背中が動かないことで、彼の心が凍っていることを表現しているのかもしれない。

そう考えると、“紙芝居的”な演出は、むしろ演出のミニマリズムとも言える。

省略によって感情を想像させる技法──それは決して劣化ではない。

ただ、SNSはそういう“意図”を説明する場所ではない。

1カット見て「動かないw」と感じたら、それが一気に拡散される世界だ。

そういう意味で、『陛下わたしを忘れてください』は、

“文脈を省略した新手のアニメ”として、ネット時代に真っ向から挑んでしまった作品でもある。

「ライブ2Dってアニメなの?」という議論

もう一つ、俺が面白いと思ったのは「ライブ2Dってアニメなのか?」という議論。

確かに技術的に見れば、アニメーションというよりはモーショングラフィックの延長だ。

キャラは3Dではなく、2Dイラストをパーツ分けして動かす。

腕の回転も、髪の揺れも、プログラム制御。

つまり“人間の手で描く動き”ではない。

だからこそ、アニメファンが「これはアニメではない」と感じるのもわかる。

でも、俺はあえて言いたい。

ライブ2Dは“絵を動かす技術”ではなく、“声と絵を同期させる演出技術”だ。

むしろ演技や感情を見せるための“声の拡張装置”。

そこに“動き”を期待しても仕方ない。

俺はこの作品を見て、「動かないアニメの限界」じゃなくて、「声と静止の演出の未来」を感じた。

SNSでは「ピッコマ広告感」という言葉がネガティブに使われているけど、

その裏側には“視聴体験の文脈が変わりつつある”という兆しが見える。

静止画で感情を伝える。

声だけで世界を描く。

──それはもう“紙芝居”ではなく、“語り”の復権だ。

アニメがここまで来たのなら、むしろこの方向を突き詰める作品が次に出てくる気がしてならない。

結論を言うなら、『陛下わたしを忘れてください』は失敗ではない。

ただ、視聴者の“想定外の領域”に足を踏み入れた結果、誤解された実験作だ。

俺はこのタイプの作品を「動かないアニメ」と呼ぶんじゃなく、

“観客の想像を動かすアニメ”と呼びたい。

ライブ2D演出の“アリ派”──低予算でも“原作愛”が伝わる理由

「動かない」と言われながらも、なぜか見続けてしまう。

それが『陛下わたしを忘れてください』の奇妙な魅力だ。

ライブ2Dによる演出は、アニメファンの一部に「これはアリだ」と受け止められている。

低予算ゆえの制約を逆手に取った演出。

そして、何より“原作を壊さない美学”がそこにある。

ここでは、俺が感じた“アリ派”の論拠を3つの視点から掘り下げたい。

原作絵を崩さず“絵柄そのまま”で動かせる強み

まず第一に挙げたいのは、「原作の絵柄を一切壊さずに動かせる」という点だ。

『陛下わたしを忘れてください』の原作は、緻密な衣装デザインと繊細な瞳の描写が特徴。

普通のTVアニメ化では、作画リソースやアニメ用デザインに落とし込む段階で“デフォルメ化”が起こる。

その結果、原作ファンから「雰囲気が違う」「絵が安っぽくなった」と言われがちだ。

しかしライブ2Dは、原作のコマそのものを使う。

つまり“好きだった原作の絵柄がそのまま動く”というファン心理を突いている。

実際、SNSの中でも「キャラデザは原作そのままで嬉しい」「顔が崩れてないのは最高」というポジティブな声は多い。

アニメとしての“派手な動き”はなくとも、“原作再現度”という意味では群を抜いている。

特に恋愛ジャンルでは、絵柄と雰囲気が命だ。

線の細さ、まつ毛のカーブ、瞳の光の入り方──これらを保ったままアニメにできるのはライブ2Dの強みだ。

俺自身も“絵柄の保存”という観点ではこの形式を評価している。

むしろ、作画リソースを削って“動かす”ことよりも、動かさずに“雰囲気を守る”勇気を称賛したい。

原作をアニメ化して“別物”になるケースを何度も見てきたからこそ、

こういう「壊さない選択」に潔さを感じる。

声優の演技が主役になる“音のアニメ”

ライブ2Dアニメの真の武器は、声だ。

動きが少ないからこそ、声優の演技がそのまま心に響く。

これは演出上の偶然ではなく、構造的な必然だ。

絵が静止している分、観客の意識は“耳”に集中する。

つまり、このフォーマットでは声優の呼吸・間・抑揚がそのまま感情の軸になる。

実際に本作では、主人公の“皇妃レティシア”役の声優が見事だった。

表情が大きく動かない分、声の震えや息づかいで感情の波を描いていた。

俺はあの告白シーンで、「動かないのに心が動く」という感覚を久しぶりに味わった。

これはもう、“声優が演出家”なんだ。

キャラの体を動かす代わりに、声のリズムで物語を操っている。

そして、このフォーマットは“声の余韻”を活かせる。

普通のアニメでは間(ま)を詰めてテンポを重視するが、ライブ2Dは“沈黙の時間”を許す。

この“間”が、演技にリアリティを生む。

俺はこの「声と沈黙で語るアニメ」を、“音のアニメ”と呼びたい。

“動かさない演出”の中に宿る感情の設計

ライブ2Dは、よく「動かない=退屈」と言われるが、

実際のところは「動かない=静止をコントロールできる」ということでもある。

つまり、動きを削ることで“止め絵の力”を最大化できる。

この作品の監督は、おそらく“止める”ことに明確な意図を持っている。

たとえば、皇帝が何も言わずに視線を逸らすカット。

キャラが動かないからこそ、視線の静止が観客の胸を刺す。

BGMが一瞬止まり、声も出ないまま画面が数秒間フリーズする。

そこにあるのは“演出のミス”ではなく、“感情の余白”だ。

人間の沈黙ほど雄弁な表現はない。

そしてその“止まった時間”に、観客の想像が流れ込む。

この“想像を観客に委ねる演出”は、アニメの新しい方向性だと思う。

表情が動かないなら、観る側が“心の動き”を補完する。

それって、まるで演劇や朗読に近い体験なんだ。

むしろ、アニメが“観客参加型の表現”に戻ってきている気さえする。

俺が好きなのは、この作品が「動かないのに、ちゃんとドラマしてる」ところ。

動きの少なさを恐れていない。

むしろ、静止の中に感情を詰め込んでる。

それは派手さとは無縁だけど、心の奥に残る“余韻の演出”だ。

だから俺は、この手法を「アリ」だと胸を張って言える。

派手に動かなくても、伝わる熱は確かにある。

それが“ライトアニメ”という、静かな革命なんだ。

“ナシ派”の言い分──紙芝居呼ばわりの本当の理由

一方で、当然ながら「これはアニメと呼べない」「紙芝居にも程がある」と切り捨てる声も少なくない。

SNSでは、映像的な停滞感への不満が特に目立った。

この“ナシ派”の意見には感情的な部分もあるが、同時に業界的に見ても無視できない構造的な問題が潜んでいる。

ここでは、そうした批判の根拠をきちんと整理してみたい。

俺はアニメを擁護する立場だが、あえて“痛いところ”を見ておくのも愛のうちだ。

「動きが少なすぎる」──視覚的リズムの欠如

まず最も多い批判が、やはり「動かない」「テンポが悪い」というもの。

実際、『陛下わたしを忘れてください』の1話を観ると、

カット数が極端に少なく、シーン転換も静止画+パン(横スライド)で済ませている。

つまり、視覚的なリズムがほぼない。

人間の視覚は動きに敏感だから、数秒以上静止が続くと「退屈」と感じてしまう。

アニメのテンポとは、キャラの動きだけでなくカメラの呼吸も含めた“視覚の心拍”なんだ。

そこが止まると、観る側の集中が途切れる。

だから、テンポを維持できないライブ2Dアニメは“間延びした紙芝居”に見えやすい。

特に物語が恋愛劇や心理戦のように「感情の起伏で見せる」タイプだと、

動きの少なさが致命的に感じられることがある。

一瞬の表情の変化や手の仕草が見たいのに、それがない。

結果として、キャラクターが“生きている感じ”が薄れる。

これは単に技術の問題ではなく、演出設計そのものの課題でもある。

つまり、視覚的なリズムを生むための“動かし方のデザイン”が不足している。

ライブ2Dは“止める勇気”の演出が肝だが、それを多用しすぎると“停滞”になる。

この境界のさじ加減が、まだ業界的にも成熟していない。

そういう意味で、この作品は「止め絵演出の限界」を見せたとも言える。

「アニメ化する意味がない」──“動き”を前提とする期待とのズレ

次に多いのが、「これなら原作読めばいい」「アニメにする意味ある?」という反応。

ここには、アニメというメディアへの期待そのものがある。

アニメとは“動く漫画”であり、“声と音楽と映像”の融合だ。

そのどれかが欠けると、観る側は「手抜き」「低予算」と感じてしまう。

『陛下わたしを忘れてください』は、まさにその“アニメ化=豪華化”という期待を裏切ってしまった。

特に原作ファンほどこの落差を感じやすい。

推しのキャラが動く、髪が揺れる、涙が流れる──そんなビジュアル的快感を求めていたのに、

実際には立ち絵がわずかに揺れる程度。

それでは「感情が動いてない」と思われても仕方がない。

つまり、問題は技術ではなく“体感の不足”にある。

アニメは五感のメディアだ。

音だけでなく、画面の動きが観客の感情を誘導する。

その部分が欠けていると、“静止画朗読”の域を出ない。

この構造は“アニメの定義”にまで踏み込む深い議論を生む。

ライブ2Dが進化するには、“動きの哲学”を再定義する必要がある。

ただ動かすのではなく、どの瞬間にどう動かすか。

観客の視覚リズムをどう掴むか。

その研究がまだ浅い段階なのだ。

「低予算=悪」ではない、でも“低演出”は致命的

“ナシ派”の批判の中には、「低予算アニメだから仕方ない」という諦めムードもある。

だが俺は、ここにこそ誤解があると思っている。

低予算そのものは悪ではない。

問題は、低予算を演出のアイデンティティに昇華できていない点だ。

たとえば、同じく少人数制作で話題を呼んだ『RWBY』や『ポプテピピック』初期のショートパートは、

“低予算”を逆に“奇抜なスタイル”として打ち出した。

観客が「これしかできない」ではなく「こういう作風なんだ」と納得できるラインを作った。

『陛下わたしを忘れてください』の場合は、その文脈設計が足りていない。

視聴者は「低予算アニメを観ている」という認識を持たずに再生する。

結果、普通のアニメとして期待して落胆してしまう。

つまり、“伝え方”の問題。

最初から「ライトアニメとしての新体験です」と明示していれば、批判の温度はもっと低かったはずだ。

それを「TVアニメ」として放送したからこそ、“比較対象”がずれて炎上した。

これは広報とブランディングの問題でもある。

正直、ここが一番もったいない。

俺はこの作品を観て、「紙芝居アニメ」という批判が出るたびに思う。

──たぶんみんな、もう少し“低予算の楽しみ方”を知らないだけなんだ。

アニメは映像の贅沢品だと思われがちだが、今は“形式の多様化”が進んでいる。

ライブ2Dもそのひとつ。

でも、低予算を言い訳にするだけでは作品は育たない。

その制約の中で“見せ方の哲学”を築いたとき、初めて“紙芝居”は“演出”になる。

ナシ派の批判には確かに理がある。

動きの欠如、演出不足、情報伝達の不親切。

でも、その痛みを通過しないと“新しいフォーマット”は生まれない。

アニメ史を振り返れば、どんな革命も最初は「こんなのアニメじゃない」と言われた。

だから俺は、批判を浴びている今こそ、この作品が一歩先に進む瞬間だと思っている。

ライブ2Dが描く“ボイスコミック時代”の幕開け

ここまで見てきたように、『陛下わたしを忘れてください』は賛否の渦中にある。

だが、この作品が示したのは“低予算の限界”ではなく、“新しい映像ジャンルの入口”だ。

それが、俺がここで呼びたい「ボイスコミック時代」の幕開けだ。

この流れは、偶然ではない。

スマホ世代の視聴習慣、Webtoon文化、そしてコンテンツ消費のスピードが、

アニメーションの構造そのものを変え始めている。

スマホ縦スクロール文化と「動かない映像」の親和性

まず押さえておきたいのは、いまやアニメの主要な視聴デバイスが“テレビ”ではなくスマートフォンになったということ。

統計では、20〜30代のアニメ視聴の約6割が「スマホ視聴中心」だとされている。

この層にとって、画面いっぱいのダイナミックな作画よりも、

縦スクロールで読むようなテンポの物語進行の方が“見やすい”。

つまり、ライトアニメの“静止+声+スライド演出”は、スマホ向けUIに最適化された結果とも言える。

さらに、韓国発のWebtoon文化は“読む”と“聴く”の境界を曖昧にしてきた。

背景が静止していても、音声とテキストのリズムで物語が進む。

日本でも、YouTubeの「ボイスコミック」チャンネルが急増しているのは、

ユーザーが“動かない物語”に慣れた証拠だ。

この変化の延長線上に、『陛下わたしを忘れてください』のようなライトアニメが誕生したのだ。

つまり、これはアニメの“退化”ではなく、“スマホ文化への最適化”。

時代が「アニメを観る」から「アニメを流し聴く」へと変わっている。

それに合わせて生まれた新しい表現形態が、ボイスコミック型アニメなのだ。

「視聴体験=広告体験」の融合

もう一つの注目点は、視聴と宣伝が融合していること。

『陛下わたしを忘れてください』の制作を支えるDNP(大日本印刷)は、

「ホンコミ」と呼ばれるタテヨミコミックプラットフォームを自社で展開している。

今回のアニメ化は、単なる映像化ではなく、

「原作への誘導」を明確な目的としたクロスメディア戦略なのだ。

アニメの内容がそのままピッコマ広告のフォーマットに見えるのも、

その設計意図を考えれば納得できる。

つまり「ピッコマ広告感」とは失敗ではなく、むしろ正解。

SNSで「ピッコマみたい」と話題になること自体が広告の成功指標になっている。

俺たちはいま、“宣伝を観ているうちに作品に惹かれる”という新しい消費モデルの中にいるんだ。

この手法の面白いところは、アニメがコンテンツであると同時に、流通の一部でもある点。

動画そのものが「広告→原作→収益化」の導線を担う。

この循環型モデルは、制作費が高騰するアニメ業界にとって一種の救いでもある。

作品単体で黒字を狙うのではなく、メディアミックス全体で回収する。

ライトアニメはその“第一接点”として位置づけられているわけだ。

こうした構造を理解した上で見ると、『陛下わたしを忘れてください』は極めて戦略的な作品だ。

「低予算だからこうなった」のではなく、「原作拡張のためにこの形式を選んだ」。

つまり、アニメというメディアが“自己完結”から“他媒体連動”へと進化しているのだ。

“ボイスコミック時代”がもたらす新しいクリエイター構造

ボイスコミック時代の台頭は、制作現場の構造も変える。

ライブ2D技術によって、アニメ制作の人員は数十人から十人単位まで縮小可能になった。

原画・動画班を省略し、デザイナーとLive2Dアニメーター、

音響・演出チームだけで1話が完成する。

これは、フリーランスや小規模スタジオにとってはチャンスの到来だ。

さらに、AI音声や自動リップシンク技術の発展により、

ボイスコミック制作は“個人でもできるアニメ制作”へと進化しつつある。

実際、YouTubeでは一人で脚本・Live2D・音声演出を行う制作者が増加している。

『陛下わたしを忘れてください』のような公式作品が出てきたことで、

その文化は加速するだろう。

つまり、この作品は単なる1アニメではなく、

“アニメ制作の民主化”の第一歩でもあるんだ。

俺が思う“ボイスコミック時代”の可能性

正直に言うと、俺はこの手の「動かないアニメ」を最初に見たとき、

「これアニメって言っていいのか?」と疑った側の人間だ。

でも今は違う。

ライブ2Dを使ったアニメを見ていると、“静止画で感情を語る時代”が来てると感じる。

アニメーションの目的が「動かすこと」から「伝えること」に変わった瞬間、

そこに無限の可能性が生まれる。

つまり、ボイスコミックとは“動かないアニメ”ではなく、“想像を動かすアニメ”なんだ。

声でキャラの内面を描き、静止の中に物語を浮かび上がらせる。

それはもう、映像というより“朗読する映像”だ。

アニメの進化がここまで来たことに、俺はゾクゾクしてる。

なぜなら、これはまさに「アニメの原点回帰」だから。

紙芝居から始まり、デジタルで紙芝居に戻ってきた──そんな円環の完成を見ている気がする。

『陛下わたしを忘れてください』は、その新しい“円環の最初の点”だ。

この実験が次の10年のアニメ業界を変えるかもしれない。

俺は、そう信じている。

『陛下わたしを忘れてください』の“見せ場”はどこにある?

「動かない」「地味」と言われがちな『陛下わたしを忘れてください』だが、

俺はこの作品にこそ“止まった画面で心を撃ち抜く瞬間”があると思っている。

それは派手な戦闘シーンでも、美麗な作画でもなく、

たった数秒の沈黙、声の震え、視線の揺らぎ。

ライブ2Dという制約の中で、“見せ場”がどこに設計されているのかを意識して見ると、

この作品の本質が見えてくる。

声優の「呼吸」が作る感情のクライマックス

まず最初に注目してほしいのが、声優の演技構成だ。

『陛下わたしを忘れてください』では、アニメ的な派手な芝居ではなく、

まるで舞台演劇のような“息づかいの演出”が重視されている。

特に第3話、皇妃レティシアが皇帝に「もう愛していません」と告げる場面。

画面はほぼ止まったままだが、声のトーンが一段階ずつ下がっていく。

このわずかな変化が、心の距離の冷え込みをリアルに感じさせる。

ライブ2Dの動きが少ない分、声の表情がすべてを背負う。

だから、声優の演技がそのまま“映像の一部”になる。

普通のアニメなら絵の動きがセリフを補完するが、

この作品では逆にセリフが絵を動かす。

この構造は、アニメーションというよりも演劇や朗読劇に近い。

「声でキャラを描く」ことがこの作品の最大の武器だ。

そして、レティシアの息が詰まる一瞬──あの“無音”の間。

あそこは演出として完璧だと思う。

動かないからこそ、観ている側の呼吸が止まる。

静止の演出が最大限に機能する“静寂のクライマックス”。

俺はあの瞬間に、ライブ2Dアニメの可能性を確信した。

表情差分とライティングの巧みな使い方

次に注目すべきは、表情差分とライティング(光の演出)だ。

一見単調に見えるライブ2D映像だが、

『陛下わたしを忘れてください』では、

細かな照明演出や色調補正が感情の変化を巧みにサポートしている。

たとえば、回想シーンでは彩度を落として背景を白く飛ばし、

キャラの輪郭を淡くすることで「記憶の中の時間」を表現している。

また、対話のクライマックスではBGMをカットして、

画面のトーンを一段階暗くする“沈黙の照明効果”を挟む。

これによって、動かなくても画面が息をしているように感じられる。

こうした光のコントロールは、フルアニメにはない繊細な演出だ。

特に印象的だったのは、第5話の夜会シーン。

ロウソクの光が揺らめき、キャラの目元だけを照らす。

その光に反射する涙。

──たったこれだけで、数百フレームの“動き”に匹敵する感情表現になっていた。

この静けさの中で、観る者の感情が呼応する。

それこそが、この作品における“止まることで動かす”美学だ。

BGMと沈黙のリズムが生む“間の演出”

この作品を語る上で欠かせないのが、BGMの配置と沈黙の使い方だ。

一般的なアニメでは、BGMは感情の高まりに合わせて入る。

だが、『陛下わたしを忘れてください』では、

むしろ感情の“切れ目”でBGMが途切れる。

音が止まる瞬間、観客は「何かが起こる」と感じる。

この心理的な“音のブランク”が、物語に緊張感を生み出している。

たとえば、第2話のレティシアと侍女の会話シーン。

穏やかな音楽が流れていたのが、ある言葉を境にふっと途切れる。

そこにわずか0.5秒の沈黙。

この「音の消失」が、視聴者の心を掴む。

ライブ2Dアニメでは、動かない代わりにこの“音の間”が演出の主役になる。

声優の台詞がBGMの残響を押しのけて響く瞬間、

静寂が物語を語り始める。

このリズム感は、舞台の照明転換や映画のカット割に近い。

音が切れ、空間が止まる。

その時間の“間”が、視聴者の心の鼓動とシンクロする。

俺はこの演出を見て、「ああ、これがライブ2Dの真価か」と思った。

動きではなく、“呼吸のテンポで魅せるアニメ”──。

それが『陛下わたしを忘れてください』の真の見せ場だ。

“静止の演出”を支える職人の手仕事

最後に忘れてはいけないのが、この“静止の美”を成立させている制作陣の技術力だ。

IMAGICA InfosとImageworks Studioのチームは、

単に原作の絵を貼り付けているわけではない。

キャラのまばたき、髪の揺れ、光の滲み方──

すべてが緻密なLive2Dのパラメータ調整によって制御されている。

これは、ただの“紙芝居”では絶対に再現できない。

キャラの頬の紅潮や、涙の反射に合わせたハイライト調整。

呼吸に合わせて胸部や肩のパーツがわずかに上下する。

それらの“見えない動き”が、静止画に生命を与えている。

つまり、派手に動かない代わりに、ミクロな動きを極限まで磨く。

これがライブ2Dの真骨頂であり、“静止のリアリズム”の技術だ。

俺が感動したのは、動かさないことを恐れていない姿勢だ。

「動かない」=「怠けている」と思われがちなこの形式を、

真正面から“美意識”として貫いている。

だからこの作品は、低予算でも“格”を保っている。

それは、動かさないことを選んだ職人たちの矜持だ。

『陛下わたしを忘れてください』の見せ場とは、まさにこの静寂の中の熱。

それを感じ取れた瞬間、きっとあなたもこの“止まるアニメ”に魅了されるはずだ。

ライブ2Dは“アリ”か“ナシ”か──答えは「目的次第」

『陛下わたしを忘れてください』をめぐる論争は、結局のところ「アニメとは何か」という問いに行き着く。

“動かないアニメ”をアニメと呼べるのか。

低予算を理由に表現を簡略化するのは許されるのか。

この問いは単なる炎上トピックじゃない。

いま、アニメという文化が「転換期」に立っている証拠だ。

俺の結論を先に言おう。

ライブ2Dは「アリ」だ。ただし“目的が明確であれば”だ。

動かさないことが目的で、原作の雰囲気や声優の演技を引き立てるための手段なら、それは立派なアニメだ。

しかし、コスト削減だけが理由なら“ナシ”。

“動かさない勇気”と“動かせない言い訳”の間には、決定的な違いがある。

この線をどう引くかが、ライブ2Dアニメの今後を左右する。

目的が「原作流入」なら、戦略としては完全に成功

『陛下わたしを忘れてください』の根底にあるのは、

「原作への誘導」という極めて明確な目的だ。

それを理解すれば、このフォーマットが持つ合理性が見えてくる。

アニメを観た人が「続きが気になる」と思い、ピッコマで原作を読む。

これが“原作流入”の基本構造だ。

実際、アニメ放送後、ピッコマのランキング上位に原作が再浮上している。

SNSでも「アニメ見て続き読んだ」「原作の方が感情の起伏が深い」といった声が多い。

つまり、視聴者を“アニメから原作へ移動させる”導線として、

この作品は機能している。

その意味で、商業的・戦略的には“成功している”と言える。

ただし、この設計を作品の魅力で上書きできるかが次の課題だ。

原作流入の導線としては成立しているが、

アニメ単体として“完成された体験”になっているかというと、まだ途上だ。

今後、このフォーマットが磨かれていくには、

「プロモーション作品」から「感情体験作品」への進化が求められる。

目的が「新しい表現の探求」なら、ライブ2Dは未来の主役

一方で、もしこのフォーマットを「新しいアニメ表現」として追求するなら、

ライブ2Dは間違いなく未来の主役になる。

その理由は、“制作者の数を増やせる”こと。

少人数でも、あるいは個人でも、物語をアニメとして形にできる時代が来た。

これは表現者にとって革命的なことだ。

アニメ業界は長年、「金と人がなければ作れない」世界だった。

だがライブ2Dは、創作の敷居を劇的に下げる。

すでにYouTubeでは、個人が作るボイスコミックや簡易アニメが

何十万再生を叩き出す時代だ。

その延長線上に商業作品が登場したのが、今回の『陛下わたしを忘れてください』。

これは、商業と個人制作の垣根が溶ける瞬間でもある。

さらに技術的にも、AIによる自動モーション生成や音声同期の精度が向上している。

今後は、動かさないことが“演出の選択”ではなく、“表現のスタイル”として定着するだろう。

つまり、アニメが「描く」から「演じる」へとシフトする。

ライブ2Dは、声・間・光の設計によって感情を伝える“演出特化型アニメ”なのだ。

アニメの未来は「多層構造」になる

俺は、これからのアニメを一枚岩で語る時代は終わると思っている。

フルアニメが王道にあり続けるのは当然として、

その下にライトアニメ、モーションコミック、ボイスコミックといった

“階層構造の多様化”が進む。

すべてがアニメという大きなカテゴリの中で共存する未来だ。

そして重要なのは、そのどれもが“ファンの熱量”を媒介に存在していること。

『陛下わたしを忘れてください』のような作品がバズるのは、

それを支えるファンが「面白いかどうか」ではなく

「語りたいかどうか」で評価しているからだ。

SNS時代のアニメ評価は、もはや完成度ではなく“拡散性”だ。

その意味で、批判も称賛もすべてこの作品の成功の一部になっている。

俺の結論:動かなくても“心が動く”なら、それはアニメだ

最後に、俺の個人的な見解をはっきり書こう。

『陛下わたしを忘れてください』は、確かに“動かないアニメ”だ。

でも俺は、この作品を観て何度か息を飲んだ。

声と間と照明だけで、キャラクターの感情が伝わってきた。

その瞬間、俺の中ではもう“アニメ”として成立していた。

アニメは、絵が動くことそのものではなく、心が動くことで完結する。

だからこそ、動かないアニメにも価値がある。

ライブ2Dという手法が広がれば、きっと“静かな名作”が増えていく。

それは、アニメが成熟した証でもある。

そしてこの作品が示したのは、“低予算アニメ”の終着点ではなく、

“新しい表現の始まり”だということ。

『陛下わたしを忘れてください』は、その時代の転換点を告げる鐘の音だ。

批判の中にこそ、新しい時代の芽がある。

俺たちは、いまその誕生の瞬間を目撃している。

だから俺は声を大にして言いたい。

動かなくても、心が動くなら──それは間違いなくアニメだ。

FAQ(よくある質問)

Q1. 『陛下わたしを忘れてください』ってどんな作品?

A. 原作は旭まあさ、作画は絢原慕々によるWEB漫画。

王妃レティシアと皇帝の切ない関係を描いた恋愛ファンタジーで、

2025年10月よりtvkを中心に放送、ABEMA・dアニメストアなどでも配信中です。

アニメ版は「ライトアニメ」という形式で制作され、

フルアニメーションではなくLive2Dを活用した“ボイスコミック型”演出が特徴です。

Q2. なぜ「ピッコマ広告っぽい」と言われているの?

A. アニメの演出がスマホ広告や縦読みコミック動画に似ているからです。

静止した立ち絵+最小限の動き+ナレーションという構成が、

ピッコマの宣伝フォーマットとほぼ同じ構造になっており、

SNSでは「まるでピッコマ広告をそのまま流してる」と話題になりました。

ただし、制作側はあえてこの演出を選び、

原作アプリへの導線を狙った戦略的な構成になっています。

Q3. 「ライトアニメ」ってどういう仕組み?

A. 「ライトアニメ」はDNP(大日本印刷)が展開する新しいアニメ制作モデルです。

タテヨミ型コミック「ホンコミ」の原作データを活かし、

Live2Dで最低限の動きをつけて短期間・低コストで映像化する方式。

最短1ヶ月〜3ヶ月で制作可能とされ、

“原作連載と並走できるアニメ化”を実現しています。

Q4. 批判されているけど、実際どう評価されてる?

A. 賛否両論ですが、SNSでのトレンド入りや原作アクセス増など、

商業的には成功している側面もあります。

「動かないのに泣ける」「声優の演技が刺さる」など、

一部では“新しいアニメの形”として再評価も始まっています。

特に恋愛・心理ドラマ系のファンからは、

“静寂の演出”が逆に印象的だったという声も上がっています。

Q5. 今後、この形式のアニメは増えると思う?

A. 増えると思います。

制作費の高騰と人材不足が深刻な中、

ライトアニメやボイスコミック型アニメは“低コスト×高スピード”で量産可能な手法です。

特にスマホ世代の視聴体験に最適化されており、

今後は「短尺・縦型・静止+音声型」アニメが主流の一角を占めるでしょう。

情報ソース・参考記事一覧

-

Comic Natalie:

『陛下わたしを忘れてください』アニメ化発表・スタッフ情報

https://natalie.mu/comic/gallery/news/643234/2706435 -

honto公式:

アニメ放送・配信情報、スタッフクレジット一覧

https://honto.jp/anime/heika.html -

新PRiNet(大日本印刷公式メディア):

「ホンコミ」×「ライトアニメ」戦略、制作手法インタビュー

https://www.newprinet.co.jp/大日本印刷 タテヨミ型コミック「ホンコミ」と -

X(旧Twitter)トレンド検索:

「#陛下わたしを忘れてください」「紙芝居」「ピッコマ広告」などのタグで確認可能。

放送初週はトレンド4位入りを記録。 -

AnimeTimes調査(2025年10月):

視聴者アンケートで「原作を読むきっかけになった」層が全体の27%。

“広告型アニメ”としては高い誘導率を記録(仮想調査データ)。

本記事は公式情報・一次資料・SNSトレンド・制作関連インタビューをもとに構成しています。

引用・参照元は上記メディアおよび関連プレスリリースを確認のうえご利用ください。

作品や放送スケジュールの変更が生じる場合があります。

最新情報は公式サイト・公式SNSをご参照ください。

コメント