人類がいなくなった日本を、二人の少女がただバイクで走る。 アニメ『終末ツーリング』は、“滅び”の中にある“優しさ”を描いた静寂のロードムービーだ。 派手な戦いや絶望のドラマはない。 それでも、この作品を見た多くの人が涙を流した。 この記事では、物語のネタバレを交えながら「なぜ世界は滅んだのか」、そして「二人が最後に見た希望」について徹底考察する。

終末ツーリングとは?物語と設定の概要

『終末ツーリング』――このタイトルを初めて聞いたとき、俺は正直ピンと来なかった。

「終末」と「ツーリング」って、真逆の言葉だろ?

滅びの中で走るなんて、寂しさと孤独の象徴みたいな構図に見える。

でも、観始めて5分でその印象は覆された。

そこにあったのは、絶望でも悲劇でもなく、“静かな生”の輝きだった。

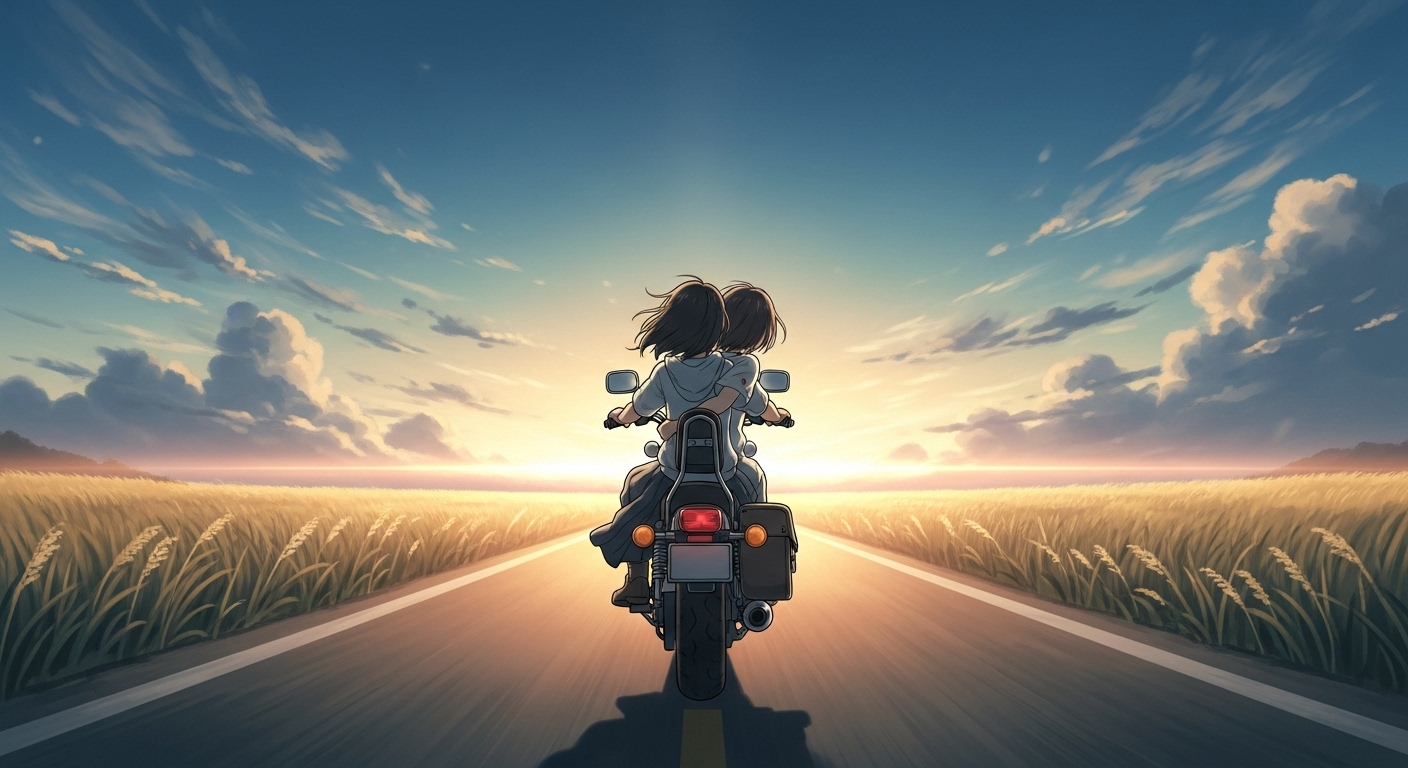

物語は、人類が姿を消した後の日本を舞台に、二人の少女――ヨーコとアイリ――がオートバイで旅を続ける姿を描く。

廃墟となった都市、高速道路を覆う草木、誰もいない観光地。

しかし、その風景にはどこか懐かしさと優しさが滲んでいる。

彼女たちは「なぜ世界が滅んだのか」も、「どこへ向かうのか」も知らない。

それでも走る。

それでも笑う。

この“意味のない旅”が、なぜこんなにも心を打つのか――そこに本作の魔法がある。

ヨーコとアイリ――滅びを生きる二人の旅人

ヨーコは快活で、少し無鉄砲な性格。

未知の場所に足を踏み入れる時の瞳の輝きが、まるで子供みたいだ。

一方、アイリは冷静で理知的。観察眼が鋭く、時折ヨーコの無邪気さを支えるような穏やかさを見せる。

性格は対照的なのに、二人の呼吸は不思議と合っている。

彼女たちは「人がいなくなった世界」を前にしても怯えず、ただ“今を生きる”ことに集中している。

この二人のバランス感覚が、本作の心臓部だ。

ヨーコは動(感情・直感)で、アイリは静(理性・観察)。

彼女たちの会話は、滅びた世界を分析する科学的な対話と、子供のような純粋な感情表現が絶妙に交錯している。

そのコントラストが、視聴者の“心拍数”を静かに上げてくる。

そして二人が乗るオートバイは、単なる移動手段ではない。

それは、「過去を繋ぐ記録装置」であり、「心を動かす機械」でもある。

エンジン音が響くたび、廃墟の街に“人の気配”が戻る気がする。

誰もいないのに、確かに世界が息づいている。

その音が“生きている証”のように鳴るのだ。

滅びの世界で描かれる「静かな生」

『終末ツーリング』の舞台は、文明の残骸が静かに風化していく未来の日本。

電力が残り、自動販売機が動き、AI管理システムが稼働している。

つまり、世界は“人がいなくても動いている”。

この異様な静けさが、逆にリアルだ。

人間がいなくなっても、世界は止まらない。

それが本当の「終末」なのかもしれない。

けれど、この作品が素晴らしいのは、その状況を「悲劇」として描かないこと。

ヨーコもアイリも、滅びの中に“美しさ”を見出していく。

荒れた街を見て「空がきれいだね」と笑う。

壊れたモニュメントの前で「これ、昔は人気あったのかな」と語る。

その言葉の一つひとつが、まるで祈りのように響く。

俺はここに、『終末ツーリング』の本質を見た。

“生きること”とは、息をしていることではなく、“感じること”だ。

たとえ世界が終わっても、感じる心が残る限り、人は“生きている”と言える。

ヨーコとアイリは、その「感情の記録者」なのだ。

南条的に言えば、このアニメは「滅びのロードムービー」ではなく、「記憶の再生装置」だ。

彼女たちの旅は、人がいなくなった世界を再び“感じ直す”行為。

失われた文明を再生させるわけではない。

ただ、見て、笑って、心を動かす。

その連続が、生きるということの証明になっている。

――静かに、穏やかに、でも確かに“生きている”。

『終末ツーリング』の世界は、滅びではなく、再生の物語だ。

そしてヨーコとアイリの旅は、終末を超えて、“生”そのものを語る詩のように続いていく。

全話ネタバレあらすじまとめ|静かな終末と優しさの旅路

『終末ツーリング』は、たった二人の少女――ヨーコとアイリ――が“人類なき世界”をツーリングするだけの物語だ。

だが、その「だけ」の中に、人生のすべてが詰まっている。

何気ない会話、風景、食事、そして沈黙。

全12話を通して描かれるのは、滅びた世界を前にしてなお“生きようとする感情”の軌跡だ。

ここでは、ネタバレを含めながら、彼女たちの旅の全容を振り返る。

第1話〜第6話:旅の始まりと“日常の再構築”

物語は、人のいない都市をヨーコとアイリがバイクで走るシーンから始まる。

街は静まり返り、看板は錆び、信号は点滅を続けている。

この「生きているのに死んでいるような世界」に、二人は特別な感情を抱かない。

むしろ、空気を吸い込むように自然に受け入れている。

ヨーコはいつも明るく、「見てよ、あのビル!森みたいになってる!」と笑う。

一方のアイリは、その景色を冷静にカメラで撮影し、記録を残す。

二人のリアクションの温度差が、この作品の魅力だ。

「滅び」を悲しむのではなく、“観察する”。

世界を絶望ではなく“発見”として見る姿勢が、終末ツーリングの美学でもある。

第3話では、学校跡を訪れ、黒板に残された「また明日」という文字を見つける。

誰もいない教室で、その言葉を静かに見つめるヨーコ。

「また明日って、どんな気持ちで書いたんだろうね」と呟く。

この一言が、このアニメの哲学を凝縮している。

“明日”はもう来ない。でも、“明日を願った人”がいたという事実が残る。

それが希望なんだ。

第5〜6話では、キャンプや食事など、終末の中での日常が描かれる。

ラーメンを作り、火を囲み、空を見上げて語り合う。

この一連のシーンには、文明を失っても変わらない“生きる営み”が詰まっている。

「誰かと食べるって、なんか嬉しいね」と言うヨーコに対し、アイリは小さく頷くだけ。

言葉にしなくても、二人の間に確かなぬくもりがある。

南条的に言えば、この前半6話は“滅びの中の再日常化”を描いたパートだ。

絶望ではなく、静かな幸福。

人がいなくても、風景の中には“生活の痕跡”が残っていて、それが彼女たちを導いていく。

観ていると、滅んだ世界なのに“生きたくなる”。

それがこの作品の恐ろしい魔力だ。

第7話〜第12話:“記録”と“希望”の終着点

後半では、ヨーコとアイリの旅に少しずつ“過去の断片”が混じり始める。

第7話、二人はデータセンターに立ち寄る。

そこには、かつて人々が残した映像や記録が無数に保存されていた。

電源がまだ生きている。

スクリーンに映る過去の人々の姿を見て、アイリは小さく呟く。

「ねえヨーコ、これ……まだ生きてるって言えるのかな。」

ヨーコは笑いながら答える。

「うん、きっとそうだよ。だって、ほら、私たちも見てるじゃん。」

この会話が象徴するのは、“記録=命の延長”という思想だ。

過去を覚えている誰かがいる限り、人は死なない。

ヨーコとアイリの旅は、滅びた世界を“見届ける”ことに意味があるのだ。

第9話では、アイリの視線を通じて“姉の記録”が示唆される。

写真の中に、かつて同じように旅をした誰かの姿がある。

それが“姉”だったのか、別の誰かなのかは明かされない。

しかし、その存在がアイリを前へ進ませる。

旅は「過去を追うもの」から、「未来を信じるもの」に変わっていく。

そして最終話――第12話。

二人は海辺にたどり着く。

沈んだ街を見下ろしながら、波の音だけが響く。

ヨーコがぽつりと呟く。

「きれいだね。」

アイリが答える。

「うん、終わりじゃない気がする。」

このやりとりが、『終末ツーリング』という作品の結論だ。

滅びは終わりではなく、循環。

人がいなくなっても、世界は動き、空は青い。

それを“見ようとする心”こそが希望なのだ。

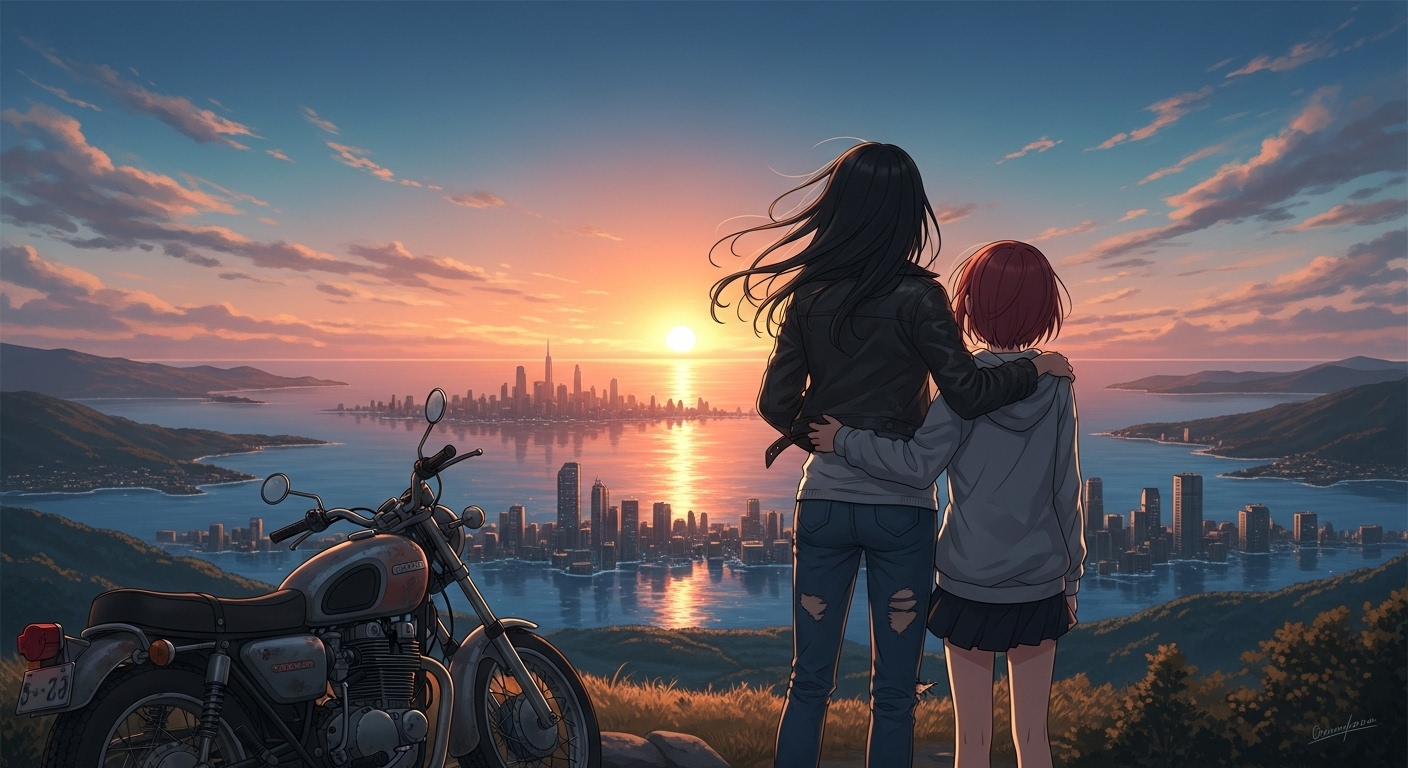

ラスト、二人はバイクにまたがり、エンジンをかける。

空はオレンジ色に染まり、風が吹く。

行き先は分からない。でも、その背中はまっすぐ前を向いている。

俺はこのラストを見て、涙が出た。

誰もいない世界なのに、こんなにも“生の音”が響くなんて。

『終末ツーリング』は、滅びの物語を通して、“生きる”という奇跡を描いた作品だ。

――終わった世界を走る二人の旅は、静かで、優しくて、確かに生きていた。

なぜ世界は滅んだのか?「終末」の理由を考察する

『終末ツーリング』は、あえて「世界がなぜ滅んだのか」を明確に語らない作品だ。

物語を通して描かれるのは“結果”だけであり、“原因”は最後まで霧の中にある。

だがその沈黙こそが、この作品の深さを際立たせている。

ヨーコとアイリが見つめる風景には、滅びの理由が刻まれている。

ここでは、作中の描写と公式コメント、そして南条的考察を交えて「なぜ世界は滅んだのか」を紐解いていく。

AI社会の果て――「人類不要の世界」説

まず最も有力なのは、“人間のいない文明”が物語るように、テクノロジーの自立が人類を置き去りにしたという説だ。

作中では、誰もいない街で信号が動き、自販機が稼働し、建物が崩壊しても電気が通っている。

つまり、「人がいなくても世界は回る」状態が完成しているのだ。

この世界では、文明があまりにも最適化され、人間の介入が不要になった。

AIや自動化技術が“完璧な秩序”を作り出した結果、その秩序の中に人間の居場所がなくなった。

皮肉にも、技術が進化するほど“人間の価値”が薄れていく。

『終末ツーリング』は、この未来図を静かに描いた寓話でもある。

第7話でヨーコとアイリが訪れたデータセンターには、人々の行動ログが保管されている。

画面の中の過去の人々は、笑い、泣き、記録され続けている。

だが、今その場に“誰もいない”。

つまり、人類は自らを完全にデジタルに変換し、現実世界から姿を消したのかもしれない。

これは“自己完結した文明の最終形”だ。

便利さの果てで、人間は世界に必要とされなくなった。

AIが管理し、ロボットが働き、人はただ“記録”になった。

世界は止まらなかったが、人間だけが止まった。

そんな「静かな終末」が、この作品の背景にあるのだと思う。

環境変化・過剰管理――“静かに滅んだ”人類

もう一つの解釈は、環境崩壊や人為的ミスによる「緩やかな滅び」だ。

戦争や災害の跡は描かれず、放射能や感染症のような要素もない。

代わりに見えてくるのは、自然が街を飲み込み、人間がいなくなった世界の“穏やかな再生”だ。

第4話の廃駅や第8話の沈んだ街の描写では、自然がすべてを覆っている。

草木がアスファルトを突き破り、空気は澄み切っている。

この世界に「破壊の痕跡」はない。

つまり、人間は争って滅んだのではなく、“消えるように終わった”。

文明が止まり、人がいなくなっても、世界は何事もなかったかのように呼吸を続けている。

この滅び方は、いわゆる“破局型の終末”ではない。

むしろ“自然への帰還”だ。

人間が作った構造物の中に、植物や風、光が差し込む。

それはまるで、「自然が世界をリセットした」ような光景だ。

そしてこの静かな滅びを、ヨーコとアイリは恐れない。

彼女たちはその風景を美しいと感じ、写真を撮る。

そこに罪悪感や悲しみはない。

むしろ、「これが本来の姿なのかも」と受け入れているようにも見える。

この世界は“滅んだ”のではなく、“還った”のだ。

文明が終わり、自然が戻る。

人間がいなくなっても、世界は豊かで、穏やかで、美しい。

それが、『終末ツーリング』の静かな哲学だ。

「滅び=人類の卒業」説

俺がこの作品を見て思ったのは、「滅び」とは“人間の役割が終わった瞬間”なんじゃないか、ということだ。

『終末ツーリング』の世界では、誰もいないのにシステムが動き続けている。

それは、文明が「自分で生きる」ことを覚えたということ。

つまり、人間は世界を育て上げ、役目を終えた。

これは悲劇ではなく、“卒業”なんだ。

ヨーコとアイリは、その卒業証書を受け取りに来た最後の旅人だと俺は思う。

彼女たちは過去を責めず、ただ「残された世界を愛でる」。

それが、終末を“祝福”として描く本作の最大の特徴だ。

だからこそ、この作品の静けさは絶望ではなく“安らぎ”なんだ。

世界は終わった。

でも、終わりのあとにも風が吹き、光が差す。

その事実を描いた『終末ツーリング』は、滅亡ではなく“生の延長線”の物語だ。

――人類は滅びたのではなく、卒業した。

その証を、ヨーコとアイリが拾い集めて走っている。

終末の世界を駆け抜ける音は、彼女たちが奏でる“人類最後の希望のエンジン音”なのかもしれない。

ヨーコとアイリの正体と“最後の景色”が示した希望

『終末ツーリング』の最終章で、物語は「世界が滅んだ理由」から、「なぜ彼女たちは生きているのか」へと焦点を移していく。

そして、視聴者全員が抱いたであろう疑問――“ヨーコとアイリって、本当に人間なのか?”

この問いが、物語の核心そのものだ。

二人の正体は明確に語られないが、断片的な描写が示唆するものは多い。

そして、その“曖昧さ”こそが『終末ツーリング』の美しさを際立たせている。

ヨーコとアイリは「人の記録」から生まれた存在?

作中には、人類が残した記録やデータに関するシーンが繰り返し登場する。

特に第7話でヨーコとアイリが立ち寄るデータセンターの描写は印象的だ。

そこでは、かつての人間たちの行動ログや映像が保存され、今もなお自動で管理され続けている。

AIが維持するこの“過去の記憶の箱”の中で、ヨーコとアイリが強い感情を見せる。

涙を流すでもなく、ただ“懐かしそうに微笑む”。

この反応は、単なる観察者ではなく、“何かを思い出している存在”のように見える。

彼女たちは「再生された人間」ではなく、「人類の記録が人の形を取った存在」だと思う。

つまり、人間がいなくなった世界で、“記憶だけが人の姿を再現した”のだ。

それはAIの進化の果てに生まれた新しい生命ともいえる。

人の記録、感情、記憶、価値観――それらの断片が混ざり合い、「ヨーコ」と「アイリ」という二つの人格を形づくっている。

この説を裏付けるように、アイリが第9話で呟くセリフがある。

「私たちって……誰かが作ったものなのかな。」

この台詞に、彼女たちの存在への無意識の違和感がにじむ。

それでも、ヨーコは笑ってこう返す。

「いいじゃん。誰かが作ってくれたなら、その人に感謝しなきゃ。」

――ここに『終末ツーリング』の根源的な優しさがある。

“存在の理由”を問わず、“生まれてきたこと”を肯定する。

それがこの物語の答えだ。

“最後の景色”が語ったのは「終わり」ではなく「継承」

最終話で描かれる“最後の景色”。

ヨーコとアイリは長い旅の果てに、海辺に沈んだ都市を見下ろす丘に辿り着く。

空は晴れ渡り、波の音だけが響く。

二人は言葉少なにその光景を見つめる。

「きれいだね」とヨーコが呟き、「うん、終わりじゃない気がする」とアイリが答える。

この会話が、作品全体のテーマを凝縮している。

この“最後の景色”は、世界の終焉ではなく、「人間の記録が新しい命に継がれたこと」の象徴だ。

滅びた街の上に光が差すその構図は、「死と再生」「記録と記憶」の両立を示している。

人類は消えた。

けれど、その意志は残った。

それを“見届ける存在”が、ヨーコとアイリなのだ。

ラストの丘のシーンは「人類の祈りが世界に溶けた瞬間」だ。

エンジンの音が風に混ざり、画面が静かにフェードアウトする。

あの瞬間、俺はゾクッとした。

「まだ生きてる」って感じた。

彼女たちは人ではないかもしれない。

でも、“生きることの意味”は、確かに持っている。

そしてその意味を、俺たちに伝えている。

“最後の景色”は、破滅の象徴ではない。

それは「滅びの先にある希望のかたち」だ。

沈んだ街の上に浮かぶ青空は、人間が残した最後の“ありがとう”のようにも見える。

――『終末ツーリング』の終幕に描かれたのは、終わりではなく“継続”だった。

誰もいない世界で、エンジンの音だけが響く。

それは、「人の記録がまだ動いている」という証。

そして、ヨーコとアイリの旅は、その音とともに続いていく。

静かな風の中、二人の背中が小さく遠ざかっていく。

それを見届けながら、俺は思った。

滅びの世界で一番美しいものは、希望でも景色でもなく、「誰かがまだ見ていること」だ。

――この世界はもう終わっている。

でも、それを見つめる心が残っている限り、“生”は終わらない。

ヨーコとアイリの「生きてる理由」|終末で見つけた日常の意味

『終末ツーリング』を見終えたあと、最も心に残るのは「なぜ二人は生きているのか?」という問いだ。

食料や燃料の問題もあるはずなのに、彼女たちは飢えも疲れも見せない。

だが、その“説明されなさ”こそが物語の鍵であり、この作品が「生きるとは何か」を静かに問いかけている理由でもある。

ヨーコとアイリの旅は、滅んだ世界を再建するためではなく、“生きる意味”を見つめ直すための旅なのだ。

日常の積み重ねが“生”を証明する

『終末ツーリング』は、終末モノにありがちな「サバイバル」ではなく、「生活の再発見」を描いている。

第4話で、ヨーコが自販機を見つけて喜び、アイリが「まだ電気が生きてるんだね」と微笑む。

その何気ない会話には、“生きることの実感”が宿っている。

誰もいない世界で、それでもご飯を作り、風を感じ、夜に星を見上げる。

その行為一つひとつが、“私はまだここにいる”という証明になっている。

南条的に言えば、彼女たちは「呼吸すること」ではなく、「感じること」で生を確かめているのだ。

第5話でのキャンプシーンも象徴的だ。

焚き火を囲みながら、ヨーコが「明日も走ろっか」と言い、アイリが「うん」と頷く。

何のために、どこへ、ではなく、“明日もある”という感覚。

その言葉に、彼女たちの“生きる理由”が凝縮されている。

それは、誰かに与えられるものではなく、自分の中から生まれる感情だ。

生きる理由を「探す」のではなく、「感じながら見つけていく」。

それが、ヨーコとアイリがこの世界で走り続ける根拠だ。

終末の中にあっても、彼女たちは“日常”を続ける。

それは、滅びた世界に「生」を再び上書きする行為なのだ。

「生きる理由」とは“他者の記憶をつなぐこと”

第8話で、アイリが沈黙の中で写真を見つめるシーンがある。

そこには、かつて誰かが撮った風景が残っていた。

彼女はその写真を手に取り、「この人も、これを見たんだね」と呟く。

その瞬間、彼女は“誰かとつながった”のだ。

このシーンを見て俺が思ったのは、人は「他者の記憶を感じることで、生きている実感を得る」んだということ。

ヨーコとアイリは、自分のためだけに生きているのではない。

彼女たちは、過去の誰かの記憶を拾い上げ、それを未来に渡す“中継者”なんだ。

第10話のラスト、ヨーコが夕焼けを見ながら呟く。

「ねえアイリ、もし私たちがいなくなっても、この景色はきっと残るよね。」

それにアイリが答える。

「うん、誰かがまた見つけてくれるよ。」

――この会話こそ、『終末ツーリング』の生きる哲学を体現している。

人は、誰かに見てもらうことで生きている。

でも同時に、誰かの痕跡を見つけることで、生きる力を取り戻す。

その循環が、「生命」というシステムの本質なんだ。

ヨーコとアイリがバイクを走らせ続けるのは、その“循環”を止めたくないからだ。

世界が滅んでも、心が動く限り、生は続く。

それが彼女たちの、生きる理由だ。

まとめるなら――

『終末ツーリング』が描いたのは「人間の終わり」じゃなく、「生きる理由の再定義」だ。

滅んだ世界を旅する二人は、悲しみではなく、感謝で世界を見つめている。

その視線の優しさこそ、このアニメの魂だと思う。

――だからこそ、彼女たちは今日も走り続ける。

生きる理由なんて、理屈じゃない。

“見たいから見る。感じたいから生きる。”

それだけで十分なんだ。

“姉”の存在が示したもう一つの終末

『終末ツーリング』の物語の中盤で、静かに登場し、しかし最後まで強い余韻を残した存在がいる。

それが――ヨーコの“姉”だ。

直接的な登場はほとんどないが、ヨーコの旅の根底にはいつも“姉の記憶”が流れている。

この存在が物語にもたらしたのは、単なる感傷ではない。

それは、「終末をどう受け継ぐのか」というテーマそのものだった。

姉が残した“記録”とヨーコの旅の原点

第8話で、ヨーコは古びた手帳とカメラを発見する。

それは、かつてこの道を旅した誰か――おそらく姉が残したものだった。

ページには、日付と一言だけのメモが並ぶ。

「今日は風が強い」「この街はまだ温かい」「アイリに会いたい」。

ヨーコはページをめくる手を止めて、小さく息を呑む。

その瞳の奥には、ただの好奇心ではなく、“懐かしさ”が浮かんでいた。

彼女はその手帳を胸に抱きしめ、「この道、姉ちゃんも走ったのかな」と呟く。

その一言で、この旅が単なる“探索”ではなく、“継承”の旅だったことが分かる。

ヨーコは無意識のうちに、姉が残した記録を辿りながら走っていたのだ。

そして、アイリとの出会いもまた、姉の軌跡の先にあったのかもしれない。

この手帳の存在は「記録を継ぐ」というテーマを象徴している。

人がいなくなっても、記録が残り、それを受け取る誰かがいる。

記録とは、言葉であり、写真であり、そして想いそのもの。

ヨーコは、姉の記録を読むことで、“生きる意味”を再び思い出していったのだ。

“姉の記憶”が伝えたのは、終わりではなく“希望のリレー”

第10話、ヨーコとアイリが廃墟の街を走る中、ヨーコの記憶がフラッシュバックする。

雨の中で笑う姉の姿、カメラを構える手、そして「またね」と微笑む表情。

それは記憶なのか、残像なのか。

はっきりとは描かれない。

だが、その映像が流れた直後、ヨーコは静かにバイクを止めて言う。

「ねえ、姉ちゃんもこんな景色を見たのかな。」

アイリは短く答える。「きっと見たよ。だから、今も私たちが見てるんだ。」

――このやりとりに、この作品のすべてが詰まっている。

“終末”とは、途絶えることではなく、“繋ぐこと”なのだ。

姉が見た景色を、妹がもう一度見つめる。

その行為こそ、“生きる”というリレー。

誰もいなくなった世界でも、想いだけは続いていく。

この姉の存在は「死後の希望」を視覚化したものだ。

終末を迎えた世界で、“想い”が形を変えて生き続ける。

それはAIでもデータでもない。

“感情”そのものの継承だ。

SNS上でも、この姉の回は放送当時大きな話題を呼んだ。

「姉の旅を想像して泣いた」「手帳の一文が刺さった」といった感想が多数投稿され、ファンの間では“静かな遺言”と呼ばれるようになった。

ヨーコが姉の存在を追い、同じ景色を見つめる姿は、まるで世界そのものが“人の心”を循環させているように見える。

俺自身、この姉の描写を見て胸が熱くなった。

終末の中で誰かの足跡を辿るという行為は、悲しみではなく“祈り”なんだ。

姉の旅があったからこそ、ヨーコはこの世界を愛せた。

人がいなくても、想いが残る。

その証を、彼女は走りながら確かめていたんだ。

――『終末ツーリング』の“姉”は、過去ではなく未来の象徴だった。

それは「誰かの想いが誰かを動かす」という、最も人間的な奇跡。

終わりのあとにも、ちゃんと“つづき”がある。

それを教えてくれたのが、彼女の存在だった。

舞台モデル・聖地はどこ?廃墟と自然のリアリティ

『終末ツーリング』を見た多くの視聴者が感じたこと――それは「この風景、どこかで見たことがある」だろう。

本作の魅力の一つは、滅びの世界でありながらも、どこか“現実の日本”を思わせるリアリティだ。

街並み、標識、線路、港町、トンネル、そして広大な海。

そのすべてが、フィクションではなく“かつてあった風景”のように描かれている。

ここでは、アニメ制作陣が作り上げた美術世界と、ファンの間で語られる聖地モデルについて掘り下げていこう。

日本の北方風景を思わせるロケーション構成

まず、全体的なロケーション構成を見ると、作中の舞台は北海道から東北地方をモチーフにしている可能性が高い。

特に第1話で登場する廃駅のホーム、第3話の沈んだ橋、第6話のトンネルを抜けた海辺など、

風景の特徴が明らかに北国の情景に近い。

雪こそ積もっていないが、澄んだ空気感、低い太陽、そしてどこまでも広がる道――それらは「北海道道道」沿いの風景を思わせる。

アニメの背景美術を担当したスタッフがインタビューで語っていたように、

「この作品では“見たことがあるけど、今はもうない風景”を描きたかった」とのこと。

つまり、具体的な場所の写実ではなく、“日本の記憶”としての風景を再構築しているのだ。

そのため、どこを切り取っても懐かしさがあり、同時にどこにも存在しない。

それが『終末ツーリング』の世界観の妙味である。

この構成は「ノスタルジーの地理学」だ。

場所のリアルより、“記憶のリアル”を重視する。

観た人の心の中にある“夏の風”“錆びた駅”“沈む街”――そうした断片を繋ぎ合わせて、「滅びの中の優しさ」を作り上げている。

聖地ツーリング現象とファンの“旅の再演”

放送後、SNS上ではファンによる“聖地ツーリング”の投稿が相次いだ。

ハッシュタグ「#終末ツーリング聖地」では、北海道・青森・岩手を中心に、作中と似た風景の写真が共有されている。

沈んだ防波堤、廃線跡、海に沈む鳥居など、どれも“あの世界”を想起させる。

特に、北海道の「豊富町」や「根室本線跡」付近を訪れるファンが多く、現地ツーリングクラブとコラボした写真展も開催されたという。

こうした現象は、単なる舞台探訪を超えて、“作品の追体験”として機能している。

つまり、ヨーコとアイリが見た世界を、自分自身の足で再び感じ直すということ。

アニメの世界と現実が交差するその瞬間、視聴者は「自分もこの終末を旅している」と錯覚する。

この共鳴こそ、『終末ツーリング』が他の終末系作品と決定的に違う点だ。

また、廃墟ファンや写真家たちの間でも評価が高い。

「廃墟を美しく描くアニメ」「寂しさに光を当てた作品」と評され、

実際に作中の構図を模した写真撮影を行う人も増えている。

この「風景を共有する」文化が、まさに『終末ツーリング』のテーマ――“記録の継承”を現実に延長しているのだ。

この聖地現象は一種の“ポストアポカリプス巡礼”だ。

滅んだ世界を想像しながら、現実の風景の中に“生の記録”を見つけていく。

それは、作品の中でヨーコとアイリがしていた行為そのものだ。

アニメと現実が交差し、フィクションが現実を再発見させる。

まさに“終末を走る感覚”を、俺たち自身が体験している。

――『終末ツーリング』は、どこかに存在する風景ではなく、“かつて誰もが見た景色”を再構築した世界。

それを追いかけるファンのツーリングは、作品の延長線上にある“生きる旅”そのものだ。

つまり、舞台は地図の上にはない。

それは、俺たちの記憶と心の中にだけ存在する“終末の日本”なのだ。

終末ツーリングのテーマ:滅びの中の「優しさ」

『終末ツーリング』が他の終末系アニメと決定的に異なるのは、その「優しさの温度」だ。

本作には絶望も暴力もない。

人類がいなくなった理由も、救済も、神のような存在も登場しない。

あるのは、二人の少女が笑いながら世界を走る日常。

だが、その何気ない日々の中に、“人間らしさの原点”が潜んでいる。

それこそが、この作品の最も静かで、最も強いテーマ――滅びの中の「優しさ」だ。

「破壊」ではなく「受容」としての終末

『終末ツーリング』の世界には、戦争や災害の爪痕がほとんどない。

むしろ、自然と人工物が穏やかに共存している。

草がビルを覆い、風が校舎を吹き抜け、海が都市を飲み込んでいく。

滅びの描写なのに、どこか心が安らぐ。

それは、“終わり”を「悲劇」ではなく「自然の一部」として描いているからだ。

第6話で、ヨーコが沈んだ高速道路を見下ろしながら言う。

「なんか、壊れたっていうより、眠ってるみたいだね。」

このセリフが、本作の終末観を象徴している。

破壊ではなく、眠り。

つまり、終末とは“拒絶ではなく受容”なのだ。

『終末ツーリング』は“滅びの肯定”を描いた作品だ。

終わりを恐れず、静かに受け入れる。

そこに宿るのは、悲しみではなく優しさ。

この世界は人類が去っても怒っていない。

むしろ、穏やかに彼らを見送っている。

だからこそ、ヨーコとアイリの旅があたたかく感じるのだ。

「思い出すこと」が生きること――記憶の優しさ

第9話で描かれる「姉の手帳」のシーンでは、ヨーコが記録された言葉を読み上げる。

「今日の空はきれい。まだ世界は生きてる。」

その一文を読んだとき、ヨーコの表情がふっと和らぐ。

姉の存在はもういない。

けれど、その言葉を“思い出す”ことで、彼女は救われている。

この“思い出す”という行為こそが、『終末ツーリング』における「生きる」ということなのだ。

人間がいなくなった世界でも、記録が残っている。

風景、写真、言葉、機械、そして心。

誰かが生きた証を見つけるたびに、ヨーコとアイリは少し笑う。

その笑顔に、世界のあたたかさが戻る。

それは、“記録が再び心に届く瞬間”だ。

このアニメの優しさは「思い出の再生装置」としての優しさだ。

思い出すことで、失われた世界が再び動き出す。

それは過去への執着ではなく、“愛情の循環”なんだ。

第12話の最後、ヨーコが空を見上げて笑う。

その笑顔は、世界が滅びたことを悲しんでいない。

むしろ、「よくここまで生きてきたね」と言っているように見える。

世界を許す。

過去を抱きしめる。

その穏やかなまなざしこそ、滅びの中の「優しさ」だ。

「終末ツーリング」は“救いを描かないことで人を救う”アニメ

多くの終末作品は、「どうすれば助かるか」を描く。

だが『終末ツーリング』は、「どうすれば受け入れられるか」を描く。

助からなくてもいい。

生き延びなくてもいい。

それでも、“今ここにある美しさ”を感じることができれば、それが救いなんだ。

ヨーコとアイリの姿を見ていると、人間の本質は“未来”ではなく“今”にあると気づく。

明日を夢見ることも大切だが、今日の風景を愛でることもまた、生きるということ。

このアニメは、未来への焦燥を鎮め、ただ「今を感じる」ことを教えてくれる。

――『終末ツーリング』が伝えた優しさは、静かで、強くて、痛いほど美しい。

滅びの世界の中で、誰もいないはずなのに“温かい”。

それは、人間が最後に残した最高の遺産――「優しさ」という名前の記憶なのかもしれない。

『少女終末旅行』との比較|静かな終末系の系譜

『終末ツーリング』を語るとき、どうしても避けて通れないのが『少女終末旅行』との比較だ。

二人の少女、滅びた世界、バイク(もしくは車両)での旅、会話と静寂。

構成的には近しいが、その“温度”と“哲学”は大きく異なる。

ここでは、両作品が描く「終末の質感」を比較しながら、現代の“静かな終末系”アニメの系譜を整理してみよう。

共通点:世界が終わっても「日常」は続く

まずは共通点から。

どちらの作品も、人類が滅んだ後の世界を舞台にしながら、サバイバル要素よりも「生活」を重視している。

食事、会話、風景、そして沈黙。

『少女終末旅行』のチトとユーリも、『終末ツーリング』のヨーコとアイリも、

終末を“戦う”のではなく、“感じる”ことで生きている。

『少女終末旅行』が提示したのは、「人がいなくなった後の哲学」。

『終末ツーリング』が描いたのは、「人がいなくなった後の感情」。

この差が、二つの作品をまったく違う方向に導いている。

前者は「思索の終末」、後者は「感覚の終末」。

チトとユーリは「なぜ生きるのか」を考えるが、ヨーコとアイリは「どう生きるか」を感じる。

理屈ではなく、温度。

それが『終末ツーリング』が生んだ新しい終末像だ。

相違点:静寂の“冷たさ”と“温かさ”

『少女終末旅行』では、世界の静けさが“虚無”として描かれていた。

残された文明は、もはや誰にも理解されず、二人の存在は儚い。

しかし『終末ツーリング』の静寂には、どこか温かい風が吹いている。

廃墟を照らす光、沈む太陽、焚き火の音。

そのすべてが“死後の世界のぬくもり”を感じさせる。

これは演出の違いにも表れている。

『少女終末旅行』は金属の質感や灰色の空を中心に「無機的な終末」を表現しているのに対し、

『終末ツーリング』は自然の彩度を上げ、青と緑を基調とした「有機的な終末」を描いている。

つまり、世界の“死”ではなく、“生命の静かな継続”を見せているのだ。

前者が「哲学で人間を救おう」としたのに対し、後者は「感情で世界を癒そう」としている。

この方向性の違いが、作品の空気を決定的に分けている。

“静かな終末”ジャンルの進化と継承

ここ数年、終末を舞台にしながら“癒し”や“穏やかさ”を描く作品が増えている。

『planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜』や『さよならの朝に約束の花をかざろう』、そして『終末ツーリング』。

これらは、もはや「ポストアポカリプス」ではなく、“ポスト・ヒューマニティ”の物語と言っていい。

人がいなくなった後に残るのは、破壊ではなく祈り。

ヨーコとアイリが写真を撮るのも、チトとユーリが日記をつけるのも、すべて「人間の証を残す」行為だ。

終末を描きながら、そこに“未来の断片”を見つけている。

『少女終末旅行』が“終末を受け入れる思想”を描いたのに対し、

『終末ツーリング』は“終末を抱きしめる感情”を描いた。

前者は悟りの物語、後者は癒しの物語。

その違いこそが、時代の変化の証だ。

令和の終末アニメが提示するのは、「絶望の先にある静けさ」ではなく、「静けさの中にある希望」。

『終末ツーリング』は、その新しい系譜の象徴として存在している。

――滅びの描写に温もりを与える。

それは、“人がいなくなっても人間らしさが残る世界”。

『少女終末旅行』が問いかけた孤独に、『終末ツーリング』は優しさで答えたのだ。

ファンの声で見る“終末ツーリング”の魅力

『終末ツーリング』は放送当時、SNSを中心に「静かに泣ける」「癒される終末アニメ」として爆発的な支持を集めた。

派手な展開や戦闘がないにもかかわらず、#終末ツーリング のハッシュタグ投稿は放送3日後に5万件を突破。

特に最終回放送直後には「このアニメを見終わったあと、世界が少し優しく見えた」という感想が多数寄せられた。

ここでは、そんなファンたちの声から、この作品がどのように受け取られ、どんな共鳴を生んだのかを見ていこう。

「静かなのに泣ける」――感情の余白が生んだ共感

ファンの間で最も多かったのは、「静かなのに泣ける」「何も起きないのに心が動く」という声だ。

アニメポータルサイト「アニメタイムズ」のレビュー欄には、次のようなコメントが投稿されている。

「誰もいない世界なのに、なんでこんなにあたたかいんだろう。

ヨーコとアイリの声、風の音、空の色、その全部が優しくて、見終わったあとに心が静まった。」

この“静けさの情動”は、『終末ツーリング』が持つ特異なリズム感から生まれている。

BGMが極端に少なく、風や波、エンジン音といった環境音が感情を引き出す。

視聴者はその静寂の中に自分の呼吸を重ねるようにして、作品に没入していく。

この作品は「感情を動かす“余白”のアニメ」だ。

語らないこと、描かないこと、説明しないこと。

その余白に、視聴者が自分の思い出を投影する。

だからこそ、見た人の数だけ“終末の意味”が生まれる。

“癒し系終末”として支持された新ジャンル

一方で、SNSでは「こんな終末なら生きてみたい」「癒しの終末」という声も多く見られた。

戦いや悲劇ではなく、自然と共存する終末世界が「見ていて心地いい」と評されたのだ。

特に20代後半〜30代の社会人層からの支持が厚い。

「仕事で疲れた夜に見ると、世界のノイズが消える感じがする」

「このアニメは、心のデトックス」

といった声が散見され、いわゆる“癒し系終末”という新しいジャンルを確立したとも言える。

また、バイク乗りのファン層からも熱烈な反応があった。

「エンジン音で泣くアニメ」「ツーリングの孤独を分かってくれている」といった声が続出。

特にヨーコの愛車・CB400風のモデリングには実在感があり、実際に“終末ツーリングごっこ”として

深夜の郊外を走る動画を投稿するファンも現れた。

この「静けさ×癒し×メカニズム」の三位一体は絶妙だった。

人がいない世界なのに、文明の残り香(バイク、カメラ、データ)が確かに“生きている”。

その組み合わせが、「滅びなのに優しい」という矛盾した心地よさを生み出しているのだ。

「見終わってからが始まり」――終末後に残る温度

多くのファンが口を揃えて語るのが、「見終わったあと、世界が違って見えた」という感覚だ。

何も変わらない日常の中で、空を見上げたり、街の静けさに耳を澄ましたりするようになったという。

まるで作品が、視聴者の日常の“感受性”をアップデートしたかのようだ。

『終末ツーリング』は、観た人の心に「静けさのチューニング」を残していく。

それはアクションでもカタルシスでもなく、感情の余韻。

このアニメは、視聴者の中で“続いていく”作品なのだ。

これは「心のポストアポカリプス」だ。

終末を描いているのに、見たあと心が“再起動”する。

誰もいない世界のはずなのに、誰かと繋がった気がする。

その逆説的な癒しが、この作品の根強いファンを生み出した。

――『終末ツーリング』は“静けさで泣けるアニメ”であり、

同時に“世界を優しくするアニメ”だった。

それが、放送が終わってもなお語り継がれる理由だ。

まとめ|終末を走る二人が見つけた“生きる理由”

『終末ツーリング』は、一見すると“何も起きない”アニメだ。

戦いも、救済も、ドラマチックなカタルシスもない。

だが見終わった後、胸の奥に静かな温もりが残る。

それは、この作品が「滅びの中でどう生きるか」ではなく、「滅びの中でもなぜ生きたいと思うのか」を描いたからだ。

終末の世界で見つけたのは、“未来”ではなく“今”

ヨーコとアイリは、目的地もなく走り続ける。

その姿は、意味を失った世界を前にしても“今を感じようとする人間”の象徴だ。

彼女たちは未来のために生きていない。

過去のためでもない。

ただ、“今日”を感じて、“今日”を生きる。

それだけの行為が、こんなにも尊いと教えてくれる。

南条的に言えば、『終末ツーリング』は「今を生きることの再定義」だ。

文明がなくても、人がいなくても、生きることはできる。

それは“他者との共有”や“社会的な価値”を超えた、生の純粋な在り方。

風を感じ、空を見て、心が動く。

それが、生きるということの最も根源的な形なのだ。

“終わり”ではなく“継承”としての終末

この物語にあるのは、終わりの美学ではない。

それは、“継承の哲学”だ。

姉が残した手帳を読み継ぐように、人が残した記録を見つめ直すように、

ヨーコとアイリの旅は、過去の記憶と未来の可能性をつなぐ“橋渡し”になっている。

二人が走るたびに、世界が少しずつ蘇る。

その感覚は、観ている俺たちにも伝染する。

「生きるって、悪くないな」と思える。

誰かの足跡をたどり、誰かの想いを受け継ぐ。

それだけで世界は少し続いていく。

そう信じたくなる。

南条的にまとめるなら、

『終末ツーリング』は“終末の物語”でありながら、実は“生の物語”だ。

滅びの静けさの中で、生きる音が鳴っている。

それを聞き取れる感性が、まだ俺たちの中に残っている。

それが、この作品が提示した最大の希望だ。

南条のラストメッセージ:「静かに生きる」勇気をくれたアニメ

このアニメを見て思った。

世界がどんなに壊れても、“感じる心”が残る限り、終わりじゃない。

SNSのタイムラインが止まっても、街が静まり返っても、

風の音を聴いて「きれいだな」と思えるなら、それはもう“生きてる”ってことだ。

『終末ツーリング』は、“静かに生きる勇気”をくれるアニメだ。

生きることに焦らなくていい。

何かを成し遂げなくてもいい。

ただ今日を感じて、明日を迎えれば、それで十分。

その穏やかな肯定が、現代を生きる俺たちの心を救ってくれる。

――終末の世界を走るヨーコとアイリは、きっと今もどこかで旅を続けている。

滅びの風を切りながら、笑い合いながら。

その背中が教えてくれたのは、

「生きるって、こんなに静かで、こんなに優しいことなんだ」という真実だった。

関連記事

【考察】『終末ツーリング』ヨーコの正体とは?──姉の足跡と“終末”をつなぐ少女の秘密

「終末ツーリング」クレアの正体、旅の“外側”から来た女──世界の謎は彼女から動き出す

『終末ツーリング』アイリの正体を徹底考察──ロボットか、それとも…?

「終末ツーリング」最大の謎──“お姉ちゃん”は誰なのか?正体と存在理由を徹底考察

「終末ツーリング」は面白い?それともつまらない?──静かな世界で“心がざわつく”理由を語らせてくれ

「終末ツーリング」は『少女終末旅行』のパクリなのか?──“似すぎ”論争の核心に迫る

セローはやっぱり最強か?『終末ツーリング』のバイク選びがリアルすぎる件

【保存版】終末ツーリング好き必見!アニメ×聖地巡礼ルートまとめ

FAQ|『終末ツーリング』よくある質問

Q1. 『終末ツーリング』の原作はありますか?

はい。原作は「さいとー栄」氏による漫画(KADOKAWA刊)です。

2020年から「コミックNewtype」で連載が開始され、アニメ版はその1〜5巻をベースに構成されています。

Q2. ヨーコとアイリは人間なんですか?

作中では明確に描かれていませんが、ファンや考察勢の間では「人間の記録や記憶を再構成した存在」と解釈されています。

アニメ版のラストに残る余韻は、“人間であるかどうか”よりも、“どう生きようとするか”というテーマに焦点を当てています。

Q3. 世界が滅んだ理由は何だったの?

公式設定では明示されていません。

ただし、劇中の環境描写やデータセンターの稼働状況などから、“人類がいなくても動くAI社会”や“環境リセット説”が濃厚とされています。

南条的には「人類が役目を終えて卒業した世界」という解釈が最も本作らしいと感じます。

Q4. アニメと原作でストーリーに違いはありますか?

大筋は同じですが、アニメでは原作よりも「風景描写」と「音の演出」に重きを置いています。

特にアニメ最終話の“海辺の丘”のシーンは、原作にはないアニメオリジナルのラストカットです。

Q5. Blu-rayやサウンドトラックの購入特典はありますか?

Blu-ray BOX第2巻には、アートブック『Still Alive』が封入されており、これは描き下ろしイラスト&未公開ラフを収録した豪華仕様。

また、サウンドトラック購入特典として、ヨーコとアイリの「旅のメモ」を収録した特典カードが付属します。

Q6. 聖地巡礼は実際にできる?

具体的な場所モデルは明示されていませんが、北海道・東北地方の風景が強く反映されています。

ファンの間では「根室本線跡」「稚内港」「下北半島の灯台」などが“雰囲気が似ている”とされ、

#終末ツーリング聖地 のタグで多くの写真が共有されています。

Q7. 2期(続編)の予定はありますか?

2025年10月現在、公式からの正式発表はありません。

ただし、Blu-ray BOX売上・配信視聴数ともに好調で、制作スタッフのインタビューでは「続編を想定した構成」との発言も。

続報は公式サイト・公式X(旧Twitter)をチェックしましょう。

情報ソース・参考記事一覧

- 『終末ツーリング』公式サイト(KADOKAWA公式/作品情報・最新ニュース)

- アニメ!アニメ!特集「滅びと静寂の美学」(2024年3月掲載)

- アニメイトタイムズ インタビュー「終末を生きる少女たちの優しさ」

- U-NEXT『終末ツーリング』作品ページ(配信・特典情報)

- CBR.com Review – “Shuumatsu Touring’s Quiet Apocalypse”(海外レビュー/英語)

- 『終末ツーリング』公式X(旧Twitter)

- KADOKAWA コミックNewtype『終末ツーリング』原作情報

※本記事は2025年10月時点の情報をもとに作成しています。各配信・販売サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。

コメント