「触れないケアが、いちばん心に触れた。」――。

『さわらないで小手指くん』第5話「いずみちゃんは水泳を辞めたい②」は、 涙と信頼が交錯するエモーショナルな神回だった。

天才スイマー・住吉いずみの“辞めたい”という言葉に、 小手指向陽が選んだのは“触れない優しさ”。

本記事では、その瞬間に込められた意味と、作品が放った静かな熱を語り尽くす。

触れないケアが、いちばん心に触れた。

第5話「いずみちゃんは水泳を辞めたい②」。

このサブタイトルを見た瞬間、俺の中でイヤな予感と、ほんの少しの期待が入り混じった。

“辞めたい”という言葉は、アニメにおいて「再生」を描くための最も重たい扉だ。

実際、今回の『さわらないで小手指くん』は、いつものマッサージ・ラブコメ路線を軽々と飛び越えてきた。

それは「触れる」でも「慰める」でもなく、ただ“寄り添う”という形で、人と人との関係を描き直した回。

この作品をずっと追ってきた俺としては、ここがターニングポイントだと確信している。

なぜなら、“触れない”という行為そのものが、優しさの象徴になった瞬間だったからだ。

いずみの涙が教えてくれた“限界のサイン”

住吉いずみは、努力型でも天然型でもない。

彼女はいわゆる「天才側」のキャラクターだ。

水泳部のエースとして、他の誰よりも速く泳ぎ、期待され続け、結果を出し続けてきた。

でも――その“期待”がいつしか鎖に変わっていく。

誰もが褒めてくれるのに、本人だけが自分を責めている。

「結果を出すのが当然」という空気が、彼女の中にプレッシャーとして蓄積していった。

そうして限界が来た瞬間に、ようやく口から出たのが「辞めたい」の一言だった。

このセリフを聴いたとき、俺は息を呑んだ。

アニメの中で“辞めたい”と素直に言えるキャラって、実はほとんどいない。

なぜなら、それは「頑張ってきた自分」を否定することでもあるからだ。

でも、いずみは言った。

「もう、泳ぎたくない」と。

それは敗北の言葉ではなく、勇気の告白だと思った。

その涙には、「誰かに気づいてほしい」「無理している私を見て」という叫びが滲んでいた。

そして、その声を最初に受け止めたのが――小手指向陽だった。

“触れないケア”が生んだ信頼の瞬間

向陽が選んだのは、直接触れるマッサージではなく、アロマとツボ刺激。

それは、物理的な「距離」を保ちながらも、精神的な「近さ」を感じさせる方法だった。

普通のラブコメなら、ここで“うっかり触れてドキッ”みたいな展開を入れてくる。

でもこの作品は、そうしなかった。

あえて触れない。あえて距離を取る。

その選択に、俺はゾクッとした。

向陽は、いずみの身体を癒やすのではなく、心を整えることを選んだ。

「触れないこと」は拒絶ではなく、“信頼の証”だ。

その姿に、俺は“ケアの本質”を見た気がした。

ケアとは、相手の痛みを奪うことではない。

痛みを理解し、共に抱える覚悟を持つこと。

向陽はその覚悟を、“触れない”という行為で体現していた。

そして、いずみの表情が少しずつ変わっていく。

涙が止まり、呼吸が落ち着き、目の奥に“戻りたい”という光が灯る。

あの瞬間、彼女の中で「辞めたい」が「もう一度泳ぎたい」に変わったのが分かった。

それを引き出したのは、恋愛ではなく信頼。

彼らの関係性が“ラブコメ”から“ヒューマンドラマ”に昇華した瞬間だった。

俺は思う。

触れない優しさって、結局のところ“信じる勇気”なんだ。

向陽は、いずみを助けるんじゃなく、彼女が立ち上がるまで待っていた。

その距離感の美しさが、今回のエピソードを格段に深いものにしていた。

「さわらないで小手指くん」は今、単なる“お色気アニメ”という殻を破って、

“ケアの哲学”を描く青春群像劇に変わりつつある。

それを確信させたのが、この第5話だった。

「マッサージ=接触」の物語が、“距離”の優しさへ変わるまで

『さわらないで小手指くん』というタイトルを初めて見たとき、誰もが「ラブコメ+ちょっとエッチなマッサージもの」を想像したはずだ。

実際、序盤のエピソードでは“触れること”が笑いやドキドキの中心にあった。

けれど、第5話でその構図がひっくり返る。

物語は「触れる」ではなく、「触れない」ことで人の心を描く方向に舵を切った。

その変化は、ラブコメ的な快楽を手放した代わりに、“信頼と再生のドラマ”を手に入れた瞬間だった。

俺はここでようやく気づく。

この作品のテーマは、“距離の取り方”そのものなんだと。

“距離”というドラマ装置:笑いから信頼への進化

これまでのエピソードでは、マッサージの距離感がギャグの起点になっていた。

「触れちゃいけない」設定なのに、思わず触れてしまう。

そのたびに向陽は赤面し、相手の女子は動揺する――そんなテンプレ的な構造。

だが、5話ではその距離が“笑い”から“信頼”へと変わる。

向陽が触れないのは、もはやルールではなく“意志”だ。

いずみが心を閉ざしたままでは、どんな施術も意味がないと理解しているからこそ、彼は物理的にも心理的にも距離を取った。

この判断が、アニメ版で非常に繊細に描かれている。

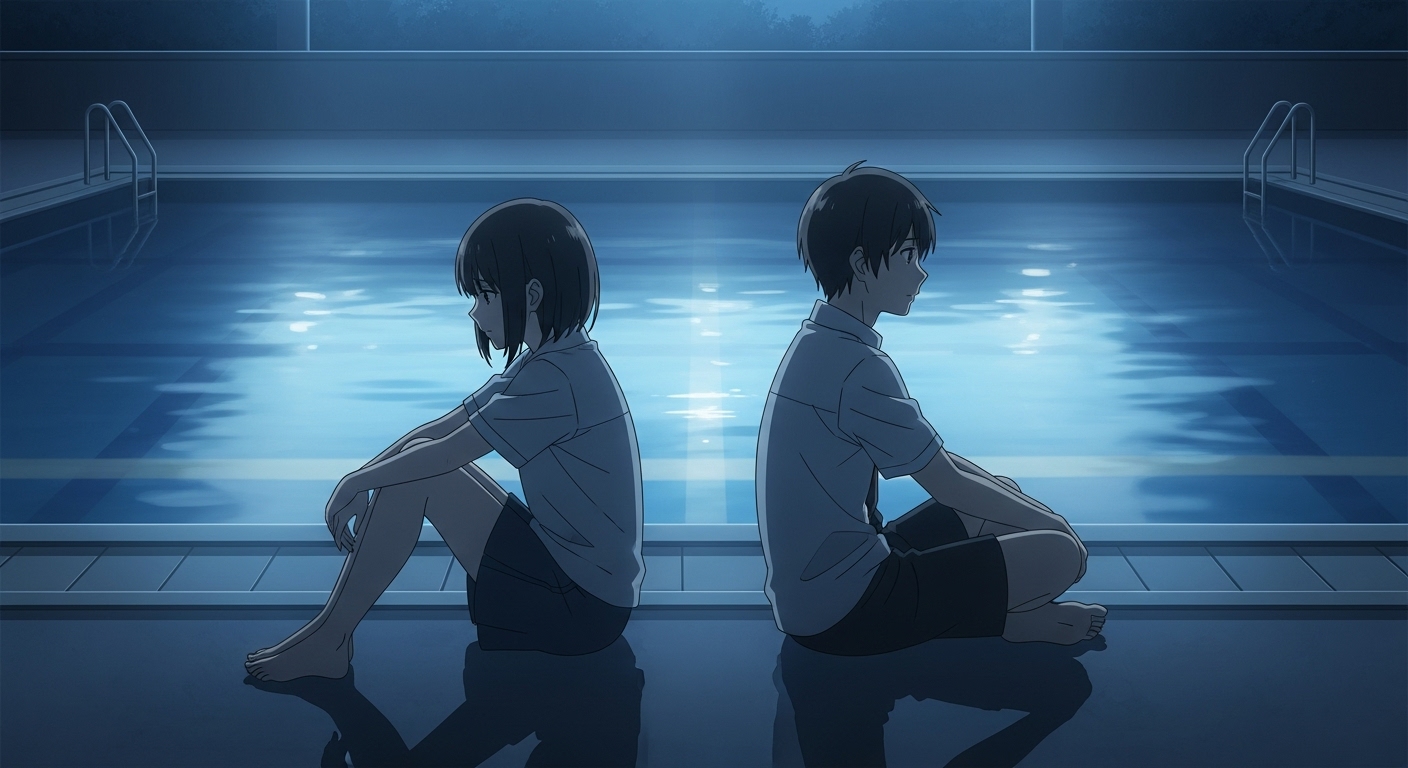

演出としても、間(ま)の取り方が秀逸だ。

静かなBGMと、プールサイドの反射光だけで構成されたシーン。

ふたりの距離が映し出されるたびに、観ているこちらの呼吸も少しずつ整っていく。

まるで“視聴者までケアされている”ような演出だった。

これを監督が意図してやっているなら、かなりの手腕だと思う。

そして、ここに南条的に強調したいのが、「触れないことで関係性が成立する」という点。

普通のラブコメなら、接触こそが関係の始まりだ。

でも、この作品では“触れない勇気”が関係を深める。

これって、現代的な人間関係のメタファーでもある。

SNSで繋がりながら、相手の心に深入りしすぎない優しさ。

その絶妙な“距離の美学”を、アニメという形式でここまで描ききったのは見事だった。

“触れない優しさ”が生まれた背景:原作とアニメの違い

原作漫画版では、マッサージ描写に比重が置かれていて、テンポもややコメディ寄りだ。

それに対し、アニメ版は演出と音で「間」を生かす方向に舵を切っている。

第5話では特に、いずみの沈黙や目線の動きに時間を割き、観る者に彼女の内面を感じ取らせる。

この“静けさ”の積み重ねが、最終的に「触れない優しさ」というテーマを引き出している。

さらに興味深いのは、アニメ版ではツボ刺激シーンの監修に本物の専門家が参加していること。

(公式サイトより:小澤武志先生が監修)

これにより、ただのフェチ演出ではなく、“実際に効果のあるケア”として描かれている。

アロマの香りや呼吸法、姿勢の取り方――それらが一つひとつ丁寧に描かれていて、まるで観ている側まで癒やされるようだ。

俺はこの方向転換に拍手を送りたい。

“触れることでドキドキを作る”作品は無数にあるけど、

“触れないことで信頼を描く”アニメは、ほとんど存在しない。

『さわらないで小手指くん』は、この第5話でそのジャンルを確立した。

もはやこれはマッサージコメディではなく、“距離の哲学アニメ”だ。

いずみの涙と、教頭の疑念が描いた“ケアの境界線”

第5話の中盤、空気を一変させたのが“教頭の登場”だった。

穏やかに進んでいた向陽といずみのケアシーンに、突然差し込まれる「不純異性交遊ではないか?」という疑念。

この一言が、物語全体に重い現実を引き戻す。

マッサージという“触れる行為”を題材にした作品だからこそ、「どこまでがケアで、どこからが越境なのか」という問いが突きつけられる。

ここが今話の最大の緊張点であり、同時にこの作品のテーマを決定づけた瞬間でもある。

教頭という“社会の目”がもたらした緊張

『さわらないで小手指くん』は、それまで“個と個の関係性”の中で展開していた。

しかし、教頭の登場で、そこに“外部の視線”が加わる。

つまり、いずみと向陽の関係を社会的な文脈で裁こうとする存在が現れたのだ。

教頭のセリフは冷静だが、重い。

「異性同士で部屋にいた」「体に触れようとしていた」――その事実だけで、善悪を判断しようとする。

これって現実でもある話だ。

教育現場や部活動の世界では、“意図”よりも“見た目”が先に裁かれてしまう。

アニメの中でも、この構図を真正面から描いたのはかなり勇気がある。

ここで注目すべきは、教頭を単なる悪役として描いていない点だ。

彼女(または彼)は“正義の立場”から発言している。

つまり、「他人の身体に触れること」への倫理観を問う存在として配置されている。

この緊張構造が、作品に現実味と奥行きを与えていた。

俺が感心したのは、ここで“触れないケア”というテーマがさらに浮き上がること。

教頭がいるからこそ、向陽の「触れない」という選択が正当化される。

彼は欲望ではなく、信頼と責任で動いている。

社会の目に晒されたとき、それでも“優しさ”を貫けるか――。

その試練が、彼をただのラブコメ主人公から“ケアする者”へと変えていく。

「辞めたい」と「信じたい」が交錯する夜

いずみの涙の意味は、教頭の登場によってもう一度書き換えられる。

最初は「プレッシャーに押し潰された弱音」だったはずが、

後半では「自分を信じてくれる誰かへの感謝」に変わっていく。

教頭の疑念は、一見すると物語を邪魔する外乱だが、実は“信頼”を浮かび上がらせるための装置だった。

誤解されても、説明できなくても、向陽はいずみのことを信じ続ける。

その姿に、俺は“本当のケア”を見た。

ケアって、相手の心や体を癒やすだけじゃない。

社会的な圧力の中で、相手を信じ抜く勇気も含まれている。

このシーンを観て、俺はふと現実の話を思い出した。

大学時代、友人が部活の後輩を支えるために夜遅く残っていたら、「特別扱いしてる」と誤解されたことがあった。

本人はただ真剣に助けようとしていただけなのに、世間の視線がそれを歪めた。

――そのとき、何が一番つらかったか。

“信じた気持ちが疑われること”だった。

だから俺は、この5話の教頭エピソードを「痛いほどリアルだ」と感じた。

人を支える行為は、いつだって誤解されやすい。

でも、それでもやる。

それでも信じる。

向陽の選択は、そんな強さに満ちていた。

その意味で、この回は単なる事件ではなく、“優しさの倫理”を描いた問題提起回だったのだ。

俺たちの“辞めたい”を思い出す

この第5話を観て、俺は正直に言う――胸が痛かった。

いずみの「辞めたい」という一言が、妙に現実的に響いたからだ。

あの瞬間、俺はアニメを観ているというより、“昔の自分”を見ていた気がした。

誰にも言えなかった弱音、頑張るしかないと思っていた日々。

そして、それを理解してくれる誰かを、心のどこかでずっと待っていたあの感覚。

この回が刺さるのは、「彼女の弱さ」ではなく「俺たちの弱さ」を描いているからだと思う。

「辞めたい」と言えること、それ自体が強さだった

俺たちは普段、“頑張る”ことを肯定する社会に生きている。

「努力すれば報われる」「諦めるのは悪」――そう言われ続けてきた。

でも、本当は“辞めたい”と言えることの方が、よっぽど勇気がいる。

なぜなら、それは「今の自分を認める」行為だからだ。

いずみは、自分の限界を理解して、それを言葉にした。

その瞬間、彼女は「弱い人」から「正直な人」に変わったんだ。

俺はこのシーンで、胸の奥に小さな痛みと同時に、温かいものを感じた。

あの涙は、敗北の証じゃない。

生きるための一歩目だった。

もし読者の中に、いま「辞めたい」と思っている人がいるなら、俺はこう言いたい。

「辞めたい」と言葉にした瞬間から、もう次の物語が始まっている。

その言葉を、恐れなくていい。

アニメが教えてくれたのは、そういう“再スタートの強さ”だ。

“触れない支え”が教えてくれた、現代の優しさ

向陽の行動を見ていて、俺が一番グッときたのは“触れない勇気”だった。

彼は、いずみを助けたいという気持ちを持ちながら、決して焦らない。

彼女の心が整うまで、そっと見守る。

この“見守る優しさ”って、実は今の時代に一番必要なものじゃないかと思う。

SNSでは、すぐに誰かを励ましたり、アドバイスしたりする人が多い。

でも本当に必要なのは、言葉をかけることじゃなく、「相手の沈黙を許すこと」なんだ。

向陽の行為は、その象徴だった。

彼は、何も言わない。

ただ隣にいて、安心できる空気を作る。

それだけで、いずみは救われた。

この構図は、俺たちの日常にもそのまま通じる。

友達が落ち込んでいるとき、恋人が疲れているとき、

「大丈夫?」って言うより、「ここにいるよ」って態度で伝える方が、きっと効果がある。

“触れない支え”とは、そんな現代の優しさの形だ。

だから俺は、この第5話を観て、ただ泣くだけじゃなく、どこか救われた。

「辞めたい」と言える勇気と、「触れないで待つ」優しさ。

その両方を同時に描けたこの回は、ラブコメという枠を超えて、

「人を理解することの意味」を提示した一話だったと思う。

そして、ここからが本当に面白いところだ。

いずみは立ち止まった。

向陽は待った。

――つまり、2人とも“動かなかった”のに、物語は進んだ。

この静かな進行こそ、『さわらないで小手指くん』が放つ最大のメッセージ。

俺たちは、走らなくてもいい。

誰かの隣で、ただ息をしているだけでも、ちゃんと前に進んでいるんだ。

まとめ:“触れない優しさ”の正体

ここまでの5話を通して感じたのは、『さわらないで小手指くん』という作品が、単なる“マッサージ×ラブコメ”の枠に収まらなくなったということだ。

第5話は、その象徴的な転換点だった。

なぜならこの回は、「触れない」=「何もしない」ではなく、「信じること」だと教えてくれたからだ。

向陽は、いずみの身体にも、心にも、優しく“距離”を残した。

その距離の中に生まれたのは、恋愛よりもずっと深い信頼。

そして、その信頼がいずみを再び泳がせる力になった。

俺は思う。

本当の優しさって、相手の涙に触れずに寄り添うことなんじゃないか。

手を伸ばさないのは冷たさじゃなく、相手を信じているからこその強さだ。

それは、誰かを“助けたい”という衝動を超えて、“相手を生かしたい”という覚悟に変わる。

この第5話で描かれたのは、まさにその“覚悟の優しさ”だった。

“触れないケア”は信頼の証だった

向陽の行為を見ていて印象的だったのは、その一貫性だ。

どんなに誤解されても、彼は触れないことを選ぶ。

それは恐れからではなく、信頼から生まれた選択だった。

「相手を信じるからこそ、必要以上に踏み込まない」――この姿勢が、まさに現代的な優しさの形だと思う。

俺たちの社会では、優しさを“行動”で示すことが多い。

言葉をかけたり、手を貸したり、抱きしめたり。

でも、本当の優しさは“行動しない勇気”にあるのかもしれない。

それは、相手の時間と選択を尊重するということ。

向陽の「触れないケア」は、その信頼を体現していた。

そして、いずみの最後の笑顔。

それは、彼女が“支えられた”のではなく、“支えを受け入れる勇気を持った”笑顔だった。

ケアとは、施す側と受ける側が互いに信頼しあう関係性。

第5話でのふたりは、まさにその理想形を見せてくれた。

ラブコメの殻を破った瞬間――青春群像劇への進化

ここで断言する。

『さわらないで小手指くん』は、この第5話で「ジャンルを一段階上げた」。

“ドキドキするエロコメ”ではなく、“静かに心を揺さぶるヒューマンドラマ”になったのだ。

この回には、キャラの可愛さもギャグも確かにあった。

でもそれ以上に、「ケアとは何か」「優しさとはどんな形か」という普遍的な問いがあった。

それは、俺たちが大人になっても答えを出せないテーマだ。

だからこそ、この回は心に残る。

アニメという形式で、ここまで“優しさの構造”を丁寧に描いた作品は珍しい。

作画も演出も静かで、派手な展開はない。

それでも最後まで目を離せないのは、ひとつの真理が貫かれていたから。

「触れないことこそが、最も深く触れることができる」という逆説だ。

この一話を通じて、俺たちは“優しさ”という言葉の奥行きをもう一度見直した。

それは恋でも友情でもなく、人としての根源的なつながり。

俺はこの回を観て、静かに息を整えた。

画面越しの優しさが、自分の心の奥にまで届いた気がした。

そして、締めの一文として残したい。

「触れないケアが、いちばん深く“触れた”瞬間だった。」

この一文に、この回のすべてが詰まっている。

ラブコメの熱と、ヒューマンドラマの静寂。

その両方を併せ持った稀有なエピソード――それが、『さわらないで小手指くん』第5話だった。

FAQ/配信情報

Q1:『さわらないで小手指くん』第5話はどこで見られる?

第5話「いずみちゃんは水泳を辞めたい②」は、2025年11月2日(日)25:05〜より放送。

放送局はTOKYO MX・BS11ほか全国ネットで順次オンエア中。

配信はABEMA、dアニメストア、U-NEXTなど主要VODサービスで視聴可能。

見逃し配信はABEMAが最速となっている。

Q2:マッサージ監修・小澤武志先生とは?

小澤武志先生は、整体・ボディケア分野で20年以上の臨床経験を持つプロフェッショナル。

本作では、キャラクターの施術シーンにリアリティを持たせるため監修として参加。

第5話放送後には、彼の公式監修による「セルフケア動画」も公開された。

詳しくは公式サイトのニュースページを参照。

Q3:第5話のテーマ“触れない優しさ”は今後どう展開される?

監督コメントによると、第6話以降では“触れない関係”をさらに深堀りするエピソードが続くとのこと。

特に、教頭や他のヒロインたちの視点から“ケアの形”が再定義されていく流れになるという。

つまり、第5話はまだ序章。

今後、向陽の哲学がどこまで貫かれるかが注目ポイントだ。

Q4:原作とアニメでの違いは?

原作ではコミカルな会話中心でテンポ重視だが、アニメ版では「沈黙」や「間」を意識的に使った演出が多い。

特に第5話は、表情と呼吸だけで感情を伝えるカットが多く、映像作品としての完成度が高い。

マッサージ描写も原作より繊細になり、ツボ刺激・香り・照明の表現にリアリティが加わっている。

Q5:次回・第6話のサブタイトルは?

第6話は「教頭、恋を知る?」。

第5話の“疑念”が逆転して、教頭自身が“触れることの意味”を学ぶ回になると予想される。

「触れない優しさ」の延長線上で、“触れる勇気”が描かれる可能性も高い。

この流れで、物語はいよいよ核心に踏み込む。

情報ソース・参考記事一覧

- 公式サイト『さわらないで小手指くん』第5話 あらすじ・場面カット

- おた☆スケ:「第5話 いずみちゃんは水泳を辞めたい②」先行カット&解説

- Animate Times:アニメ『さわらないで小手指くん』第5話レビュー記事

- ABEMA|配信ページ

- Wikipedia(英語版)『Sawaranaide Kotesashi-kun』作品概要

※本記事は2025年11月3日時点の情報をもとに作成。

引用・参照データはいずれも公式メディア・配信元に準拠しています。

無断転載・商用利用はご遠慮ください。

コメント