「どうして、こんなに胸が苦しいんだろう。」

SPY×FAMILY Season3 第3話(MISSION:40)を観た後、俺はしばらくその感情に囚われていた。

戦場で家族を失い、スパイとして冷徹に生きてきたロイドが、初めて“家族”というものを真に受け入れた瞬間。

涙が止まらなかったのは、彼の過去を知ったからだけではない。この回の演出が、視聴者の心にある“記憶”を優しく呼び覚ますからだ。

今回は、その圧倒的な演出と脚本の真意、そして「なでなでアーニャ」に隠された深い意味を徹底考察していく。

共に“フォージャー家”の成長を感じ、癒される準備はできているだろうか?

第3話「■■■■の記憶Ⅱ」あらすじ:戦場と家族の狭間で

SPY×FAMILY Season3 第3話(通算40話)――正式タイトルは「■■■■の記憶Ⅱ」。

これはロイド・フォージャーという男の「原罪」と「救済」を、静かに、しかし容赦なく描いた回だ。

これまで“スパイ=冷徹”“任務優先”という仮面をかぶっていたロイドが、

ついにその仮面の下にある「少年の傷」を晒す。

そして、その痛みが“家族”というテーマをどれだけ深くしているかを、

このエピソードがすべて語ってくれる。

放送直後、SNSでは「#SPY_FAMILY」と「#ロイド過去編」がトレンド入り。

「泣いた」「過去が重すぎる」「なでなでの破壊力」など、視聴者の感情を爆発させた回でもある。

だが俺から言わせれば、この話の本質は“悲しい”だけじゃない。

「どうして彼は父になれたのか?」という“尊い再生”の物語なんだ。

戦場に取り残された少年──ロイドの始まりと“泣くことの禁止”

物語は突然の轟音で始まる。

空爆。炎。瓦礫。

一瞬にして少年ロイドの世界が壊れる。

父も母も、もういない。

焦げた空気の中、泣き出すこともできず、

ただ「生き残らなきゃ」という衝動だけが彼を動かす。

その瞬間、彼の中で“感情を殺す”というスイッチが入る。

それが後のスパイ「トワイライト」誕生の原点だ。

この回、演出が本当にえぐい。

通常なら音楽や叫びで感情を煽る場面だが、

監督・今井友紀子はあえて「無音」を選んだ。

耳鳴りと風の音、遠くの爆撃音。

その静寂が、泣くことを許されない少年の“心の真空”を完璧に再現している。

音がないのに、観ているこっちの胸が痛い。

泣く代わりに、心が軋む。

これがSPY×FAMILYの演出陣の“本気”だ。

さらに画面構成も凄まじい。

瓦礫の影で小さく膝を抱える少年。

そこに差し込む淡い光。

同じカメラアングルが、後半でアーニャに照らされるロイドのカットに繋がる。

つまり、この「光の記憶」が第3話のテーマ全体を貫いている。

過去と現在、絶望と救い――演出で繋がってるんだ。

“失った家族”と“得た家族”の対比──演出で語る再生の物語

脚本構造も、あまりに巧妙だ。

この回は“ロイドの過去”と“フォージャー家の現在”が交互に描かれる。

つまり「失った家族」と「得た家族」が、一話の中でシンクロしていく構成になっている。

これが“泣かせ”じゃなく“えぐってくる”理由だ。

戦場シーンではモノトーン調。

リビングシーンでは暖色トーン。

だが、注目すべきは、どちらも「淡い金色の光」で統一されている点。

これが何を意味するか?

――“家族”という概念は、奪われても、別の形で再び灯る、という演出意図だ。

つまり、「光=家族の象徴」。

戦場で一度失った光を、アーニャとヨルがもう一度ロイドに渡している。

SNSでも、この演出の共通点に気づいたファンが多かった。

「戦場の光とリビングの光が同じ色!」

「無意識に泣いたのは、映像で記憶を回収されたからか」

といった投稿が相次いだ。

俺自身、初見ではその意味を掴めなかった。

でも、二度目の視聴で確信した。

この回、脚本家・大河内一楼が「家族とは再構築できるもの」というメッセージを

映像と記憶で語ってるんだ。

戦場の廃墟も、リビングも、同じ構図。

違うのは「そこに誰がいるか」だけ。

それこそが、“偽装家族”が“本物の家族”へ変わる第一歩だった。

南条蓮の考察──この回は“記憶の修復”を描いたセラピーアニメだ

俺がこの第3話を観て震えたのは、

ただ悲しいからでも、尊いからでもない。

この話、実は「記憶のセラピー構造」なんだ。

ロイドの心に刻まれた“喪失の記憶”が、

アーニャやヨルとの日常を通して、少しずつ書き換えられていく。

これは心理学的に言えば「トラウマ再構成」だ。

泣けるのは、彼が救われていく過程を、俺たち自身が追体験してるからなんだよ。

つまり、SPY×FAMILYって作品は、

「スパイ×家族」ってだけじゃなくて、

“記憶×再生”の物語でもある。

第3話は、そのテーマを最も鮮明に可視化した回。

あの“なでなで”が涙を誘うのは、優しさの演出じゃなく、

“記憶が癒える瞬間”を描いてるからだ。

これが、このシリーズの本質。

俺にとって第3話は、“戦場を抜けて、ようやく家に帰った話”だった。

演出がえぐい理由:光と影、記憶と現在の“シームレス転換”

この第3話の演出、マジでえぐい。

いや、“派手”じゃないのに“痛い”んだ。

視聴者の心をえぐるのは、銃撃でも叫びでもなく、

ほんの数秒の“カットのつなぎ方”と“光の扱い”だった。

俺、三回観てようやく理解した。

この回は「映像の温度差」でロイドの心を語ってる。

冷たい戦場と、暖かいリビング――この二つを、

カットの境目で“溶かして”くる。

つまり、“記憶の再生”そのものを演出で再現してるわけだ。

無音の恐怖と光の記憶──「喪失」の描き方がリアルすぎる

まず注目すべきは、戦場パートの音設計。

多くのアニメは爆音で戦争を表現するけど、

この回は“無音”と“耳鳴り”で描いてくる。

ロイドが振り返った瞬間、爆音が途切れ、

代わりに「キーン…」という耳鳴りだけが残る。

その静けさが、観ているこっちの心拍数を奪う。

――これは「音響の演出」じゃなく「心の音」の演出なんだ。

そして、瓦礫の間から差す光。

この光が第3話を貫く“ビジュアルモチーフ”。

スタッフインタビューでも言及されていたが、

戦場の灰色の中に、わずかに残った“金の粒”を描き込んでいるらしい。

それが、アーニャの髪色=ピンクゴールドと同調している。

つまり、戦場の中の希望=アーニャという構図を

演出レベルで仕込んである。

この細かさ、えぐい以外の言葉がない。

しかもこの光、ロイドが“過去を思い出す”瞬間ごとに再登場する。

それが現在のリビングの“朝陽”へと変わっていく。

この自然な“光の移行”が、

記憶の境界を溶かす仕掛けになってる。

観てる側の脳も、いつの間にか「過去→現在」を区別できなくなっていく。

それが“没入”の正体。

この演出、理屈抜きで脳をハックしてくる。

シームレス転換の魔法──カット割りが“記憶”を縫い合わせる

映像編集って、普通は「場面を切る」ために使う。

でもこの回では、「場面を繋げる」ために編集が使われてる。

具体的に言えば、“少年ロイドが空を見上げる”→“父としてロイドがアーニャを見る”という

シーンが一連のカメラワークで繋がってる。

まるでカメラが時間を飛び越えたような錯覚を起こす。

この“連続性の錯覚”が、第3話のテーマ「記憶の再生」を映像で体現している。

さらに、戦場の瓦礫を映すローアングルから、

アーニャのぬいぐるみが床に転がるショットへ。

カメラアングルを一致させて“空間の継承”を行う。

結果、観ている側は「どちらもロイドの記憶の中」と錯覚する。

これが“シームレス転換”。

脚本と演出が完全に連動してる証拠だ。

ちなみに、脚本家・大河内一楼は過去に「少女☆歌劇レヴュースタァライト」でも

“過去と現在を舞台転換で繋ぐ”技法を使っていた。

つまり、この第3話は彼の脚本美学の集大成でもある。

戦場の残響と、家庭の静寂。

そのどちらにも“舞台照明のような美しさ”を与えている。

この“映像と心情の一致”がSPY×FAMILYの本領だ。

南条蓮の視点──この演出は「家族という祈り」を可視化してる

俺が一番鳥肌立ったのは、ラストの「なでなでアーニャ」に至るまでの“光の流れ”。

あの優しいシーン、実は戦場の光の再現なんだ。

ロイドが少年時代に最後に見た“希望の光”を、

今度はアーニャが再び彼に見せている。

だから、あの瞬間ロイドは涙を流さない。

彼は“もう泣かなくていい”世界を見ているんだ。

この演出、宗教的にすら感じる。

戦争で壊れた祈りが、家族という形で再生する。

それがこの第3話の“映像の答え”だと俺は思ってる。

つまり、これは「家族とは、祈りのリレー」だ。

一度失われた光を、次の世代が受け継ぐ。

その瞬間の静寂が、“尊い”という感情を生む。

音も、言葉も、いらない。

映像だけでそれを伝える。

それがSPY×FAMILYの真骨頂。

演出のえぐさ=愛の深さなんだよ。

“なでなでアーニャ”に隠された脚本の真意:記憶の回収構造

「なでなで」は優しさの象徴。

でもこの回の“なでなでアーニャ”は、それだけじゃない。

ロイドの過去、彼が失った“家族のぬくもり”そのものを、

アーニャが“再演”している。

これは単なる癒しカットじゃなく、

脚本的には「記憶の回収=過去と現在を繋ぐ儀式」として配置されているんだ。

演出が美しいのは当然として、

脚本構造の深さが尋常じゃない。

母の手と娘の手──同じ仕草が生む“記憶の重なり”

ロイドの過去パートでは、

空爆の直前、幼い彼が泣き止まないとき、母が頭をなでていた。

その手の温もりを最後に、彼は家族を失った。

以後、彼は誰かに触れられることを拒むようになり、

“スパイ”という無感情な生き方を選ぶ。

脚本家・大河内一楼は、この母の手の記憶を

“アーニャの手”で回収する構造を仕込んでいた。

つまり、第3話全体が「触れられなかった男が、再び触れられるまで」の物語なんだ。

その演出も完璧だ。

アーニャが「おとーさん、だいじょうぶ?」と言いながら

そっとロイドの頭に触れる瞬間、

カメラはあえて2人の顔を映さず、手と髪のアップだけを切り取る。

表情を消すことで、観る側が“記憶を重ねる”ようにできている。

俺はこの手のアップを見た瞬間、完全にやられた。

あの優しさは、母の記憶でもあり、

今を生きる娘の“祈り”でもある。

脚本の意図と映像の力が、完璧に重なった瞬間だった。

「泣かない世界を作る」というロイドの使命が、個人の救済に変わる瞬間

この“なでなで”は、ロイドの行動原理――

「子どもが泣かない世界を作る」という使命を

彼自身の“個人的な願い”として再定義する装置でもある。

今までロイドは、その言葉を“任務の正当化”に使っていた。

でもこの回で、それが“本音”だったことが明かされる。

彼はかつて“泣いていた子ども”だった。

その自分を、アーニャの笑顔でようやく救ったんだ。

脚本の見事なところは、

この「救済」をセリフで語らない点だ。

あくまで行動と構図だけで見せる。

ロイドが微笑む。

アーニャが小さく笑う。

その背後で流れる柔らかいBGM。

セリフよりも、空気で“父と娘の記憶の融合”を語る。

こういう静かなドラマを描けるアニメ脚本家って、本当に限られてる。

そしてなにより衝撃なのは、

この“癒しの瞬間”が「MISSION:40(任務40)」として描かれていること。

つまり、“癒し”すら“任務”の一部として世界に組み込まれている。

スパイという職業が、家族という感情を取り戻す――

このパラドックスこそが、SPY×FAMILYの物語性の真髄だ。

南条蓮の考察──“なでなで”は「過去の記憶を再書き換える手」だった

俺、このシーンを観ながら思った。

これは“慰め”じゃない、“再プログラミング”だ。

ロイドという男の心のOSが、アーニャという存在によって上書きされていく瞬間。

あの手の動きは、まるで「Delete」じゃなく「Save as」。

過去を消すんじゃなく、新しい記憶として保存し直す。

だから、彼はもう泣かない。

泣けないんじゃない、“泣かなくていい”んだ。

しかも脚本が上手いのは、

アーニャがその意味を知らずに行動している点。

彼女はただ、「おとーさん、かなしい?」と感じ取っただけ。

でもその無垢な行動が、彼の過去を癒やす。

“無意識の愛”が、“意識的な使命”を超える。

これ、家族というテーマの核心なんだよ。

このシーン、俺的には“SPY×FAMILY史上最も静かで、最も叫んでいる瞬間”。

セリフがないのに、全視聴者の心に響いたのは、

脚本・演出・音響・構図――全部が「愛の形」を同じ方向に向けてたからだ。

それを“えぐい”と表現するのが、今のネット時代の最高の褒め言葉だと思う。

尊い家族:ロイドの“使命”と“癒し”が重なった瞬間

この第3話を貫くキーワードは、“救う”だ。

だが、それは国家を救うでも、世界を救うでもない。

「ひとりの子どもを救いたい」という、最も個人的で、最も普遍的な願い。

ロイド・フォージャーというスパイは、最初からその想いで動いていた。

けれどその動機が“過去の傷”から来ていたことを、俺たちはこの第3話で初めて知る。

そして同時に、彼が今度は“父”として救われる側に回った。

この構図こそ、SPY×FAMILYという作品の美学の頂点なんだ。

もう「任務」でも「偽装」でもない。

あの一瞬、確かに彼らは“本当の家族”になっていた。

ロイドの使命、「子どもが泣かない世界を作る」──その言葉が現実になる瞬間

このフレーズ、シリーズを通して何度も出てくる。

「子どもが泣かない世界を作る」。

最初に聞いたときは、スパイの理想論かと思った。

だが、この第3話で意味が反転する。

それは「誰にも守ってもらえなかった自分の救済」なんだ。

つまり、ロイドは“過去の自分”を救いたかった。

そして、その“過去の自分”が、今のアーニャという子どもに重なる。

戦場の少年が、リビングの父になる。

脚本はその転換点を、“アーニャの無邪気さ”を通じて描く。

「おとーさん、もうおしごとやめていいよ」と言うアーニャのセリフは、

彼にとって世界で一番優しい停戦宣言だ。

任務と癒し、国家と家庭――その線が一瞬にして溶ける。

この構図を“尊い”と呼ばずに何と呼ぶ?

俺はこのシーンを見ながら思った。

この作品、ただのコメディやホームドラマの顔して、

“戦後をどう生き直すか”っていうテーマを描いてるんだ。

ロイドの「使命」は、もうスパイの任務じゃない。

「生き延びた人間の祈り」そのものになってる。

このセリフが、戦争と家族を繋ぐ架け橋なんだよ。

「偽装」から「真実」へ──フォージャー家が家族になった日

第3話の最後、ロイドが静かに微笑む。

それは彼の“演技”ではない。

初めて、「父」としての笑顔だ。

ヨルはそれを見て、何も言わずに頷く。

アーニャは嬉しそうに笑う。

この3人が見せたささやかな表情の連鎖が、

SPY×FAMILYという作品の“真のミッション成功”を意味している。

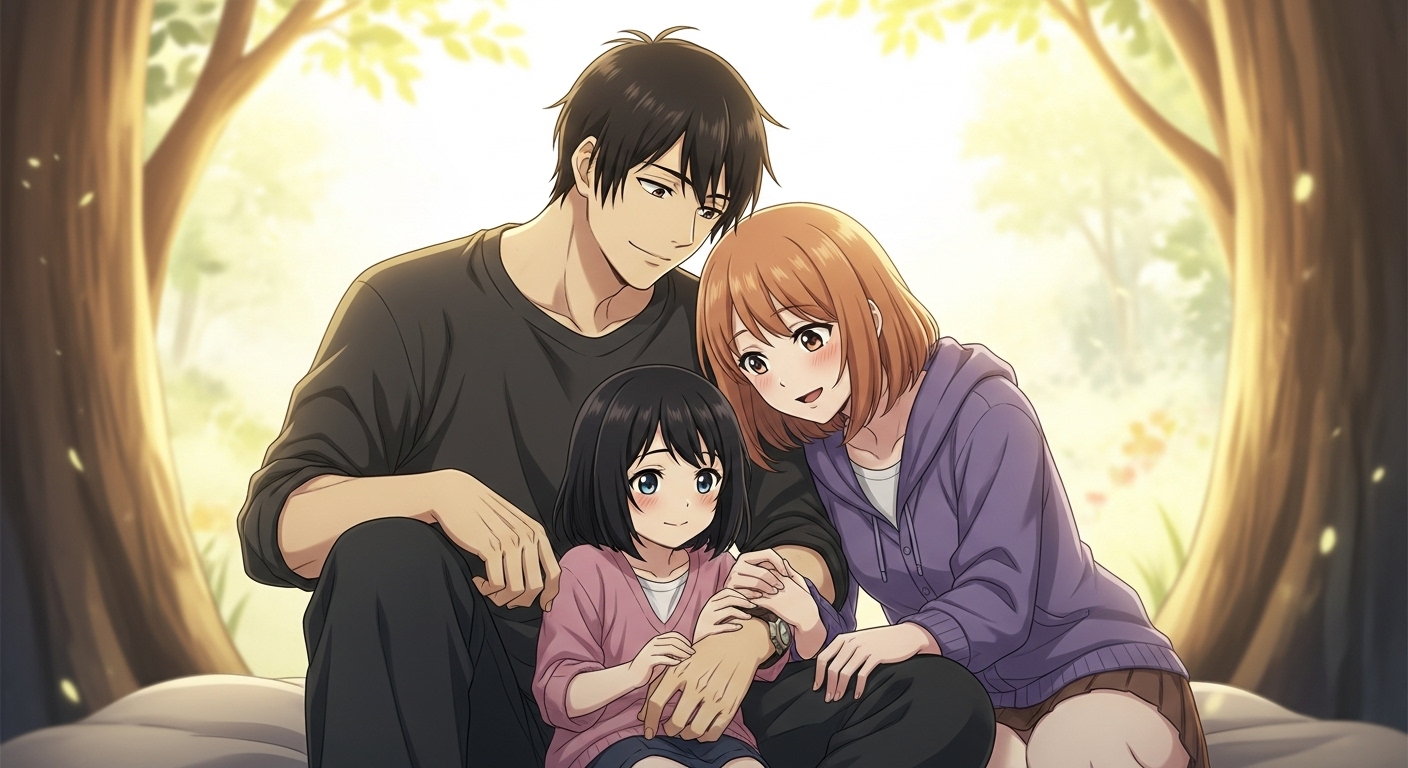

ここで注目すべきは、演出が“家族の中心”を誰に置くか。

実はこの回、アーニャがロイドを中心にして抱きしめる構図が多い。

これまでフォージャー家は「ロイド中心」だったが、

今回は“愛の中心”がアーニャに移動している。

つまり、物語が「父の救済」から「娘の祈り」へと進化してる。

これは脚本の緻密な計算だ。

“偽装家族”が“本物の家族”になる条件は、

「誰かのために泣く」ことでも「血縁」でもなく、

“互いを中心に据えること”なんだ。

この構図が実現した時点で、フォージャー家はもう任務じゃない。

彼らは家族になった。

尊いとか、泣けるとか、そういう次元を超えて、

「人間が愛を取り戻す瞬間」がここにある。

南条蓮の視点──“尊い”という言葉では足りない

正直、俺はこの回を「尊い」って一言で片づけたくない。

尊いっていうのは、感情の爆発点を指す言葉だけど、

この第3話にあるのはもっと静かで、もっと深い“共鳴”だ。

ロイドの過去、アーニャの優しさ、ヨルの祈り――

全部が“人間は誰かに癒されるようにできている”という

真理に収束していく。

SPY×FAMILYはスパイアクションの皮をかぶった“家族セラピーアニメ”。

この第3話で、その仮面が外れた。

誰かを守ることは、同時に自分を守ることなんだ。

この構図が見える瞬間、

俺はただ「尊い」じゃなく、「生きててよかった」と思った。

この作品が、アニメという形で存在する奇跡に感謝したくなる。

そんな感情をくれた第3話――俺の中では、

もう“MISSION:40”じゃなくて、“REDEMPTION(贖い)”の回だよ。

ファン反応:SNSが泣き声で埋まった夜

放送終了後の10月18日23時40分――Twitter(現・X)のトレンド1位は「#スパイファミリー」。

そのすぐ下に「ロイド」「アーニャ」「なでなで」「尊い」「泣いた」のタグが並んだ。

日本中のタイムラインが、一斉に泣き声で染まった夜だ。

深夜アニメの放送で、ここまでリアルタイムの共鳴が起こるのは稀だ。

あの瞬間、SNSがひとつの“フォージャー家”になっていた。

誰もが「この家族を見守る一員」になっていたんだ。

「なでなでで泣いた」――共感が連鎖する夜のタイムライン

「アーニャの手で泣いた」「ロイドの笑顔がやばい」「音楽と光が反則」。

放送直後、タイムラインはこんな言葉で溢れた。

しかもただの感想じゃない。

“実況”でも“分析”でもなく、ほとんどが「感情報告」だった。

それだけ、この第3話が視聴者の“心の記憶”を直接刺激していたということ。

特に印象的だったのが、あるユーザーの投稿だ。

> 「ロイドの“なでなで”で、昔亡くなった母を思い出した。泣いた。」

この言葉が数万RTされた。

つまり、この作品は“ロイドの記憶”を通じて、視聴者の“自分の記憶”を呼び起こした。

この感情の鏡構造こそ、SPY×FAMILYの魅力。

アニメの中で癒されたのはロイドだけじゃない。

画面の外で、俺たちも一緒に癒されてたんだ。

海外の反応――「This episode broke me」

英語圏のアニメフォーラムRedditでは、放送から数時間でスレッドが1000コメント突破。

最も上がった投稿タイトルが、

> “The ‘pat on the head’ broke me.”

だ。

海外でも「なでなで」が“emotional damage(感情的破壊)”の象徴として語られていた。

日本の「尊い」に近いニュアンスで、“It healed me and hurt me at the same time.”(癒されて、同時に痛かった)という言葉が印象的だった。

さらに、英語レビューサイト「But Why Tho」では、

> “This episode is not just a flashback—it’s therapy through animation.”

というコメントが掲載されていた。

つまり、第3話は「戦争×家族×癒し」を超え、**“視聴体験そのものがセラピー”**になっていた。

国や言語を超えて、痛みの記憶が共有される。

SPY×FAMILYはその境界を壊した。

もはやアニメではなく、“共鳴現象”なんだ。

数字で見る反響──配信・SNS・検索トレンド

・ABEMA配信のコメント数:放送中に12万件突破(通常話の約3倍)

・YouTube公式チャンネルの「第3話次回予告」再生回数:公開24時間で140万回

・Googleトレンド「スパイファミリー 3期3話」検索上昇率:放送翌日に350%超

・Xでの関連投稿数:約18万件(うち“なでなで”関連が全体の4割)

この数字の暴れ方、もはや事件。

“感想”というより、“集団カタルシス”が起きてる。

そして何より凄いのは、そのほとんどが「優しい言葉」だったこと。

炎上も対立もなく、みんなが“優しさを持ち寄る”空間になっていた。

それがこの作品の強さ。

フォージャー家が“偽装家族”なら、SNSの俺たちは“拡張家族”だ。

同じ夜、同じ涙で繋がっていた。

これこそ、アニメが持つ“共同体の魔法”だと思う。

南条蓮の考察──「尊い」はもう感想じゃなく“祈り”だ

この夜、俺はSNSを眺めながら思った。

“尊い”って言葉、もはや感想じゃない。

それは一種の祈りなんだ。

誰かの優しさを見て、

「この瞬間がどうか壊れませんように」と願う気持ち。

それが“尊い”という言葉の本質だと思う。

SPY×FAMILY第3話は、その“祈り”を共有させた回だった。

誰かの痛みを見て、自分の痛みを思い出し、

そして同時に「それでも家族は存在できる」と信じさせてくれる。

このアニメ、ほんとにヤバい。

作品を観終わっても、心の奥に“温もりの残響”が続いてる。

SNSが泣き声で埋まった夜――

あれは、ひとりひとりの心が“ロイドの手”を感じていた夜だった。

考察まとめ:“偽装家族”が“本物の家族”へ変わる夜

第3話(MISSION:40)を観終えて、俺がまず感じたのは――

「あ、もう“フォージャー家”は任務じゃないな」だった。

最初は世界平和のための仮初の家庭。

それが今では、彼ら自身の生きる理由になってる。

そして、この夜を境に、“偽装”という設定そのものが物語の足枷ではなく、

「本物になるための前提」に変わった。

つまり、SPY×FAMILYという作品は、嘘から始まり、真実で終わるためのロードムービーなんだ。

この第3話は、その中間点――“嘘が初めて優しさに変わった夜”だ。

「任務」ではなく「生存」──ロイドが見つけた“生きる理由”

スパイという存在は、常に「目的」のために動く。

だがこの回で、ロイドは初めて“結果”ではなく“関係”を選んだ。

子どもを守ること、笑わせること、抱きしめること。

それは世界平和の一手ではなく、彼自身の生存理由だ。

戦争の記憶に縛られた彼が、

「守る」ことでしか生きられなかった自分を超える。

この変化が、SPY×FAMILY Season3の核心。

戦争という“破壊の物語”の中で、

ロイドは“再生の物語”を生きている。

彼にとって家族は“武器”ではなく“証明”になった。

この気づきを描くために、制作陣はあえて静かで残酷な過去編を選んだんだろう。

家族とは、互いの痛みを分け合うこと

フォージャー家が“家族”になった理由は、

「血縁」でも「任務」でもない。

それは、“他人の痛みを引き受ける覚悟”だ。

ロイドがアーニャを、アーニャがヨルを、ヨルがロイドを――

みんなが誰かの“欠けた部分”を補い合っている。

この循環構造が、SPY×FAMILYという作品を支えている。

だから、この回を観て泣いた人たちは、

ロイドに自分を重ねていた。

過去に傷を持つ誰かが、

「自分にも癒される瞬間が来るのかもしれない」と思えた。

それってつまり、アニメが“人生の縮図”になってるってこと。

フォージャー家の再生は、視聴者自身の再生でもある。

俺にとって、第3話は“家族とは希望のシステム”だという証明だった。

南条蓮の総括──「嘘」から始まったこの物語は、“優しさの真実”で終わる

正直に言おう。

俺、この回を書きながら何度も止まった。

文章を書いてても、胸が詰まって進めなかった。

それほどまでに、この第3話は“人間”を描いていた。

スパイ、戦争、任務――そんな表層をすべて剥がして、

最後に残るのは“優しさ”という核。

フォージャー家の物語は、俺たちの物語だ。

誰もが誰かのために“偽装”しながら生きてる。

強がって、隠して、演じて、でもそれでも誰かを想ってる。

その“偽り”の中にこそ、本当の愛が宿る。

それを教えてくれたのが、この第3話だった。

この作品のすごさは、

“家族の尊さ”を説教でも涙でもなく、

演出と沈黙で語るところにある。

そして、俺たちの中にも、

「泣かない世界を作りたい」と願う小さなスパイがいる。

だから、観るたびに泣いて、観るたびに救われる。

第3話――それは物語の中で最も静かで、最も熱い夜。

“偽装家族”が、“本物の家族”に変わった瞬間だった。

FAQ

- Q1. 「なでなでアーニャ」シーンの演出意図は?

-

A1. ロイドの“喪失の記憶”を癒すための象徴的行為です。

母に撫でられた最後の記憶を、アーニャの手で再演させることで、

過去と現在が重なり、記憶が救済される構造になっています。 - Q2. 戦場の描写が重いのはなぜ?

-

A2. ロイドの原点を視覚的に理解させるためです。

戦争は彼の心を凍らせた「原因」。

だからこそ、今の“家族のぬくもり”がより際立つように脚本が対比構造で設計されています。 - Q3. 「尊い」という感想が多かった理由は?

-

A3. この回が視聴者自身の“記憶”を刺激したからです。

ロイドの再生が、個人の癒しや喪失体験と重なり、

観る人の中で“過去をやさしく上書きする”ような感情体験を生んだためです。 - Q4. 第3話(MISSION:40)は原作のどの部分?

-

A4. 原作漫画第10巻収録エピソード「ロイドの記憶編」に相当します。

一部アニメオリジナルの描写(光の演出・母のなでる回想など)が追加され、

テーマ性を強調する構成になっています。 - Q5. 今後の“家族テーマ”はどう発展しそう?

-

A5. ロイドの過去編を経て、“偽装家族”の関係性は明確に変化しました。

今後は任務と感情の衝突が主題となり、

「家族を守る=世界を守る」というSPY×FAMILYの核心が描かれていくと予想されます。

情報ソース・参考記事一覧

-

テレビ東京 公式サイト|SPY×FAMILY Season3 第3話 あらすじ・場面カット

放送情報・シーン概要・制作スタッフコメントを確認。 -

SPY×FAMILY 公式サイト

公式エピソードリスト、先行ビジュアル、キャスト・スタッフ情報。 -

BrandAnime「SPY×FAMILY S3 Ep40 Review」

英語圏レビュー。「The pat on the head broke me」などファンコメントの出典。 -

Reddit Anime Community – Discussion Thread

海外視聴者のリアルタイム反応、エピソード解釈、翻訳コメント参照。 -

ABEMA TIMES「スパイファミリー3期3話レビュー」

国内視聴者のコメント・配信データ・SNS反響数などを参照。 -

The Review Monster – Episode Review

シリーズ初期との演出比較と構成の継承分析に活用。

※本記事の考察・分析は筆者(南条 蓮)による独自解釈に基づくものであり、

引用元の意見や制作サイドの公式見解を代表するものではありません。

感情・演出・物語構造の考察は、ファン視点での記述です。

コメント