「十年かかる戦を、三年で終わらせる」――その一言が、すべてを変えた。

『キングダム 第6シリーズ』第2話「激動の起こり」は、戦場の熱気よりも“思想の火花”が燃え上がる回だ。

昌平君の狂気的な戦略、李斯の牢で語られる法治思想、そして趙国が築く“時間の壁”。

戦わずして国家が動く、その静かな激動を描いたこの回は、まさに「創造的破壊」の教科書。

この記事では、史実・演出・象徴という三つの軸から、この“戦わないのに最も熱い回”を徹底的に読み解いていく。

未来を変えるのは、剣ではなく、時間を縮める覚悟だ。

イントロダクション

『キングダム 第6シリーズ』第2話「激動の起こり」。

この回を見終えた瞬間、俺の中の“戦略観”が一段ぶっ壊された。

正直、ここまで「静」の回で心が震えるとは思ってなかった。

それくらい、この第2話は“戦わないのに熱い”回なんだ。

タイトルの「十年かかる戦を、三年で終わらせる」。

この一言、ただの作戦報告だと思ったら大間違い。

昌平君が語ったこの台詞は、軍略でも政治でもなく、“思想”そのものだ。

この瞬間、物語の温度が一気に変わる。

視聴者は戦場を見る目から、“時代を見る目”へと強制的に切り替えられる。

それほどの“時代宣言”だった。

キングダムという作品は、常に「戦」と「政治」を交互に描いてきた。

だがこの第2話は、その中間点にある。

戦略を語りながら、政治を設計し、思想を仕込む。

言ってみれば、“中華統一”という理想を現実へ引きずり出すための哲学的準備回。

しかもその全てを、緻密な演出と沈黙で見せる。

脚本の緩急、演出のテンポ、音の抜き方まで、全部が狙って作られてる。

この回を語るうえでキーワードになるのが「創造的破壊」。

これは経済用語にも通じる概念だけど、昌平君の戦略に通底する思想だ。

既存の秩序を壊さない限り、新しい秩序は生まれない。

十年を三年に縮めるという発想は、単なる効率化ではない。

“歴史の時間”そのものをねじ曲げる行為なんだ。

それはつまり、歴史を操ろうとする“神の視点”への挑戦でもある。

この第2話で描かれるのは、剣を振るう戦ではなく、「時間」と「覚悟」の戦いだ。

黒羊戦で見せた戦術的な賭けを超えて、今回は“国家規模の戦略”が動き出す。

昌平君という男の一言が、国の命運を変える。

そして同時に、李斯と昌文君の対話が「法治国家」という思想を根に植える。

戦略と理念。この二つの線が、今作で初めて重なった瞬間がこの第2話だと俺は思う。

なぜ「十年を三年に縮める」発言が象徴的なのか

昌平君が言い放つ「十年を三年に」は、秦の未来を賭けた“思想の引き金”だ。

これまでのキングダムでは、戦場でのセリフがキャラクターの信念を示してきた。

だがこの発言は、戦場外で、静かに放たれる。

まるで“思想の爆弾”のように、会議室の空気を破壊する。

この違いが、キングダム第6シリーズの成熟を物語っている。

演出的にもこの場面は異様に丁寧だ。

まず、昌平君の顔にゆっくりと陰影が落ちる。

照明が彼の表情を切り裂くように変化し、視聴者の意識を一点に集中させる。

音は一度、完全に消える。

沈黙の中で、「十年を三年に」という声だけが響く。

まるで時が止まったようなカット割り。

これが、“時間を操る男”の発言として最高の演出だ。

ここで初めて、昌平君が“軍師”ではなく“歴史の操縦士”であることを視覚的に理解させられる。

俺の見方として、この台詞にはもう一層の意味がある。

それは「秦が常識を壊す物語」への宣言だ。

十年=常識、三年=異端。

昌平君は常識を敵に回してでも、歴史を進める男。

彼の姿は、ある種の“始皇帝像”の前段階を象徴している。

つまり、嬴政が実現する“中華統一”という結果の背後には、昌平君の狂気的な合理性がある。

この台詞はその布石であり、同時に秦の未来の象徴でもある。

「創造的破壊」というテーマの始まり

「創造的破壊」という言葉を最初に聞いたのは経済学の文脈だった。

古い体制を壊して新しい価値を生み出す――資本主義の根幹的思想。

でもキングダムの第2話を観て、俺はこの概念の“歴史版”を見た気がした。

昌平君の戦略は、まさに“創造的破壊の軍略版”だ。

十年という安全な消耗戦を壊して、三年で終わらせる。

それは常識への反逆であり、理性と狂気の融合だ。

この発想の根底には、「戦争を最短で終わらせることが最大の慈悲」という思想がある。

戦が長引けば、民は苦しむ。

十年の戦いは国を疲弊させ、士気を削ぐ。

三年で終わらせるとは、“短期集中で決める覚悟”だ。

リスクを恐れず最短距離を突き抜ける――この考えは、昌平君の人格そのものを語っている。

彼は軍略家であると同時に、思想家だ。

勝利の方程式より、歴史の速度を信じている男なんだ。

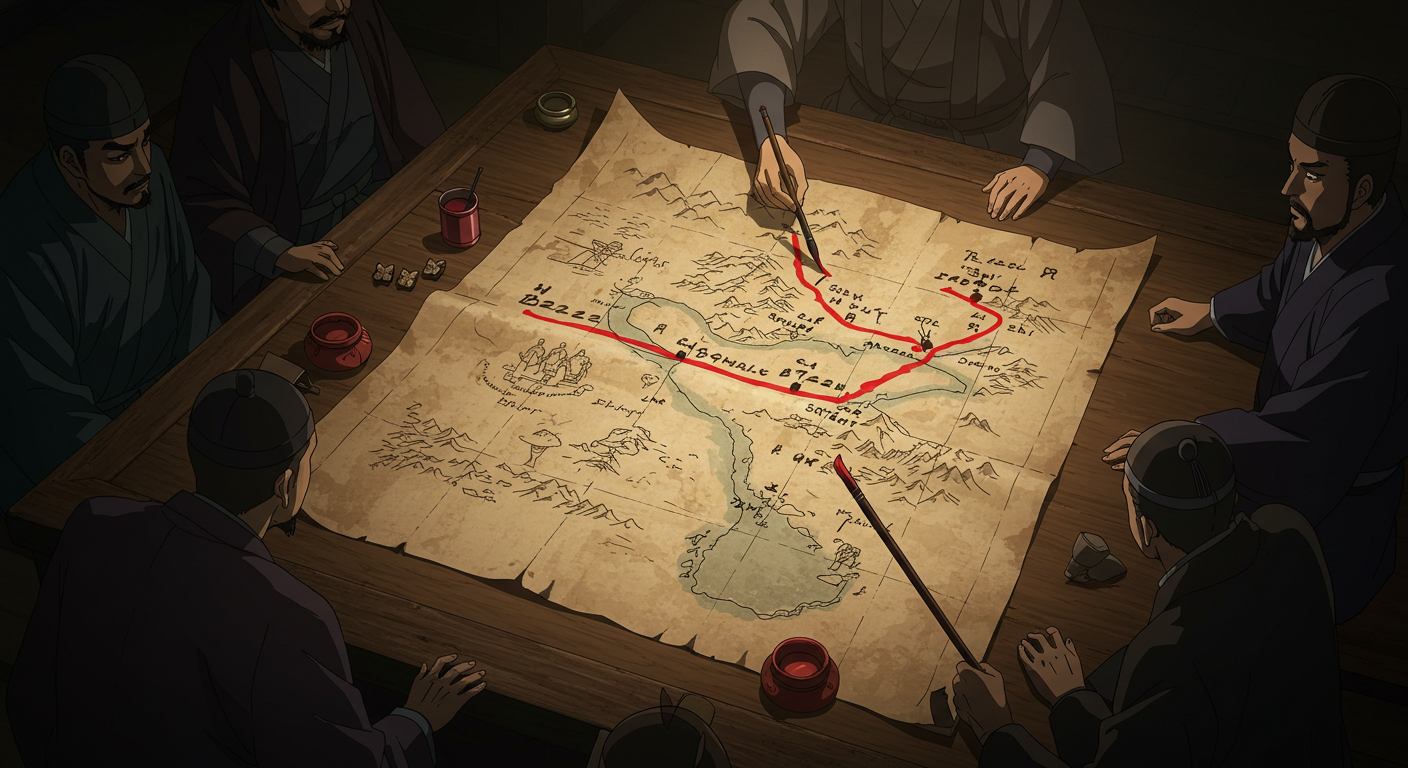

この回を見ていて俺が特に震えたのは、“地図に線が引かれる瞬間”だ。

黒羊から業(ぎょう)へ向けて、一本の赤い線がスッと引かれる。

このカット、まるで神が筆を走らせるような演出だった。

ただの軍略ルートじゃない。

それは、未来への道筋であり、命を懸ける覚悟の線だ。

線が引かれた瞬間、全員の顔が緊張に変わる。

まるでその線が“運命のルート”であると全員が悟っているかのようだった。

この一連の流れ、演出・構成・照明すべてが完璧に噛み合っていた。

つまり「創造的破壊」は、戦略上の賭けではなく、作品全体の構造を貫く哲学だ。

戦争シーンではなく“会議”の中でそれを提示してくるあたり、脚本の挑戦が見える。

派手な戦闘よりも、“思想の爆発”で熱を作る。

第6シリーズがここからどんなテンポで進んでも、この第2話が一つの転換点になることは間違いない。

俺はこの回を「戦わないのに最も燃える回」として、間違いなく記憶に残すと思う。

第2話概要と物語位置づけ

第2話「激動の起こり」は、シリーズ全体の“地盤”を固める回だ。

物語の流れだけ見れば、戦闘らしい戦闘は一切ない。

だがこの回を軽く見ると、後で確実に痛い目を見る。

なぜならこの一話に、今期全体の思想・戦略・国家観のすべてが詰め込まれているからだ。

言ってみれば、これは“中華統一の青写真”を提示する回。

派手さよりも“思想の導火線”として機能する、静かで熱い回なんだ。

構成的には三層構造になっている。

第一層:昌平君たちが秦軍の次なる作戦を議論する戦略会議。

第二層:昌文君が李斯と会談し、“法治国家”の構想をめぐる思想対話。

第三層:趙国側で描かれる、李牧と城塞網の防衛線というカウンター構造。

この三つの層が、同時進行で描かれながら“戦略”と“理念”の対話を織り成す。

この編集バランスこそが、キングダム第6シリーズの演出的挑戦だと俺は感じた。

「黒羊拠点」と「業侵攻」──物語上の戦略転換点

まずは昌平君パートから。

黒羊の戦いで勝利した秦軍は、その地を拠点化して趙攻略を進めようとしている。

だが趙西側の防衛網は鉄壁。

数十の城塞が連なる天然の防壁で、突破には十年以上かかる可能性がある。

ここで登場するのが、あの伝説の台詞だ。

「十年かかる戦を、三年で終わらせる」。

彼が提示した奇策は、正面突破ではなく、業(ぎょう)という要衝を狙う“戦略的背面突破”。

これは、敵の中心を一点で揺さぶる戦略転換の宣言だ。

つまりこの回は、“秦が守勢から攻勢へ移る瞬間”を描いた物語上のターニングポイントなんだ。

演出的には、この“転換”がしっかりと映像的にも示されている。

地図に赤線が引かれる瞬間、画面のトーンが暗から明へと変わる。

BGMも低音の弦から高音の金管に切り替わる。

それはまるで、「歴史の歯車が動き出した」ことを知らせる合図のようだった。

この“赤線”の演出は、単なる地理的説明ではなく“運命の線”を描くメタファー。

戦略的にも、演出的にも、この一瞬が物語全体を動かす起点になる。

そして昌平君という人物の描かれ方も、この回で一段と深まる。

彼は冷徹な軍略家として知られているが、この回では「覚悟のある賭け師」として描かれている。

その背中には、戦略以上の信念が宿っている。

つまり、“勝つための戦略”ではなく“未来を創るための戦略”。

その違いが、彼の口調・表情・沈黙のすべてから滲み出ている。

俺はこの昌平君を見て、「この人、たぶん歴史そのものを設計してるな」と感じた。

昌文君と李斯──“法治国家”の萌芽

もう一つの軸は、昌文君と李斯の対話だ。

このシーンが実はとんでもなく重い。

一見地味な牢獄の中での会話だが、これは“国家の思想”そのものを語る場面だ。

昌文君は政(せい)の理想「法で治める国を作る」という理念を理解できずにいる。

それに対して李斯は、“統一後の秩序”を見据えた冷徹な視点で答える。

「七国の文化は異なる。統治に必要なのは力ではなく法だ」

この言葉に込められているのは、戦後を見据えた政治哲学だ。

この対話が面白いのは、単なる政治議論ではなく、映像構造が“法の象徴”として設計されていること。

照明は狭く、影が濃い。

李斯の顔は半分だけ光に照らされ、もう半分は闇に沈む。

この明暗の分割が、「理想と現実」「法と力」の二律背反を映し出している。

つまり演出自体が思想の延長線上にある。

この映像的寓意が、キングダムという作品を“戦記物”から“思想劇”へと進化させていると感じた。

さらに深読みすると、この対話は「法治国家の始まり」だけでなく、“李斯の再生”でもある。

牢に囚われながらも、彼の思考は未来に向かっている。

閉じ込められた場所で“秩序”を語る姿は、まさに法そのものの象徴。

法とは、制約の中で機能する力。

自由な戦の場ではなく、制限の中でこそ成立する。

李斯がその原点を体現しているのが、この回の最大の見どころだと俺は思う。

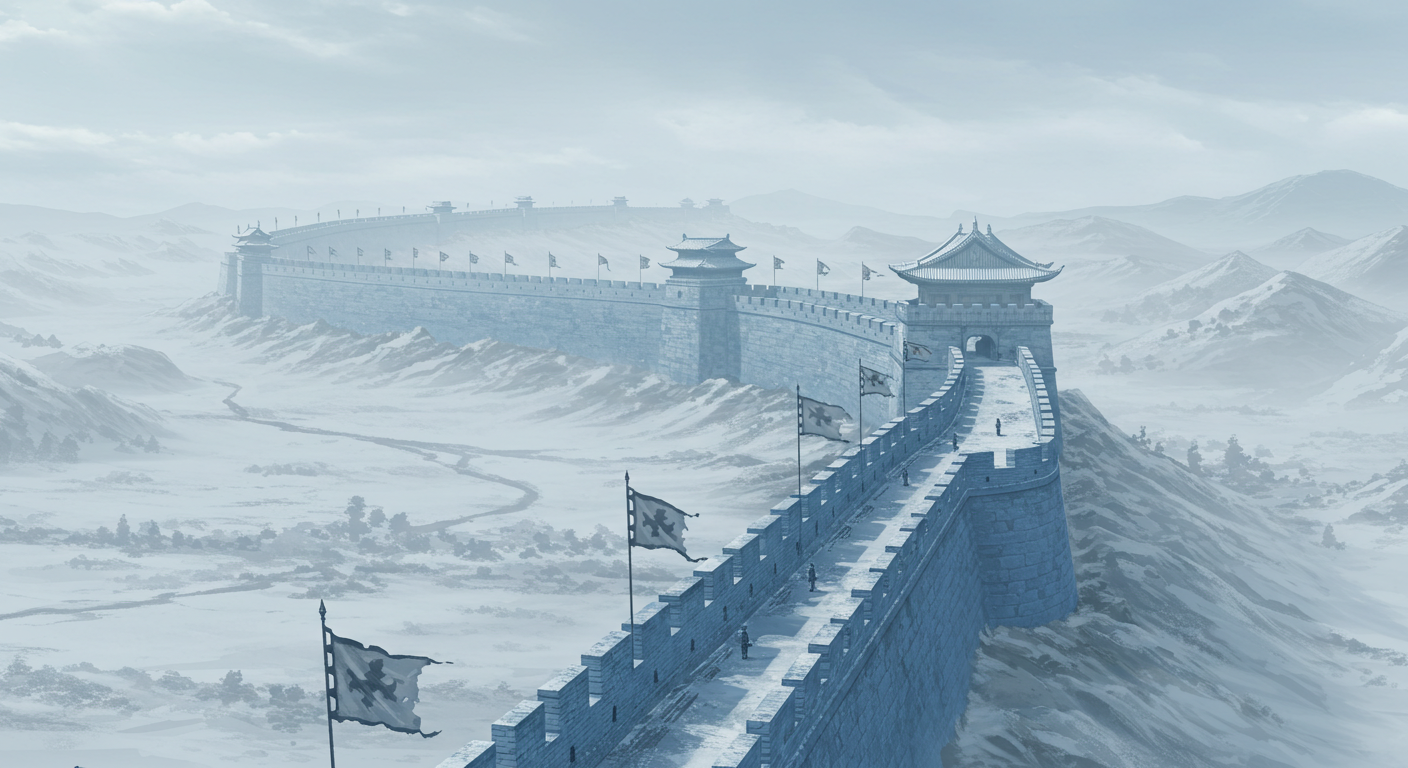

趙国の「防壁」──守りの戦略と時間の象徴

ラストに描かれるのが、趙国側の戦略。

彼らは黒羊の敗戦を受けて、西側に城塞網を築き始める。

これは“時間を買うための戦術”だ。

彼らは戦うのではなく、“守ることで時間を稼ぐ”。

つまり、戦略が時間そのものを巡る争いになっている。

秦が「時間を縮めよう」としているのに対し、趙は「時間を引き延ばす」。

この対比が、まさに第2話全体のテーマを象徴している。

ここでも演出が秀逸だ。

趙のシーンでは、全体的に青みがかったトーンで、音楽も低く、重い。

城の石壁が冷たく光り、遠くで風が鳴る。

動きが少ないのに、緊張感が張り詰めている。

まるで“静止した時間”を描くことで、守りの戦略を表現しているかのようだ。

キングダムの演出は、常にテーマと映像をシンクロさせてくる。

この第2話はまさに、“映像の寓話”として完成されている。

つまり――この回は「戦略」「法」「防衛」という三つの視点を通して、

“時間をどう扱うか”というテーマを浮かび上がらせている。

その意味で、第2話は単なる導入ではなく、シリーズ全体の哲学を定義する回なんだ。

俺はこの回を観て、「キングダムはついに戦記から文明論に踏み込んだ」と確信した。

昌平君の「三年で終わらせる」戦略──創造的破壊の理念

「十年かかる戦を、三年で終わらせる」。

この台詞を初めて聞いたとき、正直鳥肌が立った。

軍略の話なのに、まるで哲学者の宣言みたいだった。

昌平君というキャラクターは、ただの天才軍師ではない。

彼は“時間の支配者”であり、“歴史の設計者”だ。

そしてこの第2話は、そんな彼の思想がはっきりと形になった回だ。

今回は、この台詞の裏に隠された戦略哲学と“創造的破壊”の構造を掘り下げていく。

「十年」と「三年」──時間をめぐる思想戦

この発言の真髄は、「時間を短縮する」という単純な意味ではない。

十年というのは、戦略的常識の象徴だ。

城塞を一つずつ落とし、補給を維持し、敵国を削っていく――これが通常の“戦の理”。

だが昌平君は、それを完全に否定する。

彼は“常識の時間”を拒み、“革命の時間”を選んだ。

これが「三年」という数字に込められた意味だ。

三年という短期決戦には、莫大なリスクが伴う。

兵站も不安定になり、補給線は細る。

一度の敗北が即・国家崩壊につながる危険な賭け。

それでも昌平君は、その道を選んだ。

なぜか?

彼の狙いは“勝利”ではなく、“構造の変革”だからだ。

十年を費やす消耗戦は、秦国の体力を奪い、国の未来を腐らせる。

だが三年で決着をつければ、統一後の構想にすぐ移れる。

つまりこの戦略は、戦場での勝敗を超えて“国家の時間”を進める行為なのだ。

この思想を体現する演出も見事だ。

昌平君の発言シーンでは、周囲の時間が止まったような錯覚を起こすカメラワークが使われている。

会議室をゆっくりと旋回するカメラが、まるで“時の流れ”を俯瞰する神の視点のように動く。

背景の砂時計が一瞬だけアップになるカットも印象的だった。

“時間を縮める男”の発言を、映像的にも刻み込んでいる。

この一連の演出は、単なる戦略説明を“象徴劇”に昇華させていた。

戦略としての“創造的破壊”──秩序を壊す覚悟

“創造的破壊”とは、既存の体制を破壊することで新たな価値を創造する思想。

経済学者シュンペーターが提唱した概念だが、この回の昌平君はまさにその体現者だ。

彼は「安全な長期戦」という秩序を壊し、「危険な短期戦」という不確実性を創造する。

つまり彼の戦略は、単なる軍略ではなく“時代の転換”そのものなのだ。

黒羊から業(ぎょう)へ向けての進軍線は、その破壊の象徴だ。

地図上に一本の赤い線が引かれる瞬間、旧来の秩序が音を立てて崩れ落ちる。

将たちの表情が一斉に固まり、空気が張りつめる。

この緊張感の描写が凄まじい。

その線は、ただの進路ではない。

「歴史を塗り替える線」だ。

戦略とは、地図上の線一本で国家の未来を決める行為――この感覚を、アニメは完璧に表現していた。

俺が特に刺さったのは、昌平君の“目”だ。

あの目には恐れがない。

むしろ“破壊への快楽”すら宿っていた。

普通の軍師なら安全策を選ぶ。

だが彼は、「安全=停滞」と断じた。

この感覚は現代社会にも通じる。

変革を恐れて十年を選ぶか。

リスクを呑み込んで三年を選ぶか。

昌平君の選択は、時代を変えるリーダーが踏むべき“恐怖の一歩”なんだ。

歴史的背景──短期決戦と覇者のロジック

史実的にも、春秋戦国時代において“短期決戦主義”は極めて稀だった。

大多数の国は持久戦を選び、国力の消耗を避ける傾向にあった。

しかし、覇王クラスの将軍たちはあえて短期決戦に賭ける。

その代表例が楚の項燕、趙の廉頗、そして秦の白起だ。

彼らに共通していたのは、「速さ=支配力」という信念。

スピードで相手を飲み込み、思考する時間を奪うこと。

つまり、時間を支配することが勝利の鍵だった。

昌平君の「三年戦略」は、この“覇者のロジック”を国家単位で再現したようなものだ。

一戦一戦の勝ち負けではなく、“戦争そのものを設計する”という発想。

この視点がある限り、キングダムは単なる歴史アニメでは終わらない。

軍略を通して、“文明の進行速度”を描く作品になっている。

第2話は、その構想を最も純粋な形で提示したエピソードだ。

南条の視点──「三年」という狂気のリアル

俺はこの台詞を聞いたとき、まるで現代社会のプロジェクト論を見ているようだった。

「十年計画を三年で終わらせる」と言われた瞬間、誰もが「無理だ」と笑う。

でも、歴史を動かすのはいつだって“無理を通す人間”だ。

昌平君の台詞には、計算ではなく信仰がある。

それがこのキャラの魅力だ。

数字に隠されたロジックを超えて、“理想を現実にするための暴力”を持っている。

その暴力が、破壊ではなく創造に向いている点が彼の異常性であり、天才性でもある。

つまりこの回の本質は、「狂気の中にある理性」をどう描くかということ。

昌平君は狂っている。

だが、その狂気は国家を前に進める燃料でもある。

この矛盾を美しく描いたのが第2話の演出であり、脚本の妙だ。

もし“創造的破壊”という言葉を一つの映像で説明するなら、

俺は迷わずこの昌平君のカットを選ぶ。

それくらい、この一言に込められた熱量と意味は重い。

名シーン分析:演出手法から読み解く構造

『キングダム』第6シリーズ第2話は、一見すると「静的」なエピソードに見える。

だが、その内側は驚くほど緻密に設計されている。

カット割り、照明、構図、音響──すべてが「思想を語る映像」になっている。

この章では、昌平君・昌文君・李斯、それぞれの場面における演出手法を分析しながら、

“名シーン”がどのように物語の構造を支えているかを掘り下げていく。

そして俺自身が感じた、“映像が思想を喋る瞬間”を紹介したい。

会議の緊張を支える「間」と「静」の演出

まず語らずにいられないのが、昌平君の「十年を三年に」の発言シーン。

ここで重要なのは、言葉そのものよりも、“沈黙”の扱いだ。

発言の直前、数秒間だけ全ての音が消える。

呼吸の音、紙をめくる音、風の音すらない。

この“完全な静寂”が、発言の破壊力を何倍にも増幅している。

沈黙を「音」として扱う演出──これがアニメ版『キングダム』の進化だ。

漫画では表現しにくい“時間の止まり方”を、音響演出で描き切っている。

また、カット割りも非常に特徴的だ。

昌平君が発言する前、周囲の将たちを順に映すカメラワークが入る。

全員が無言で視線を交わすだけ。

これにより、観ている側は「発言が放たれる前の重み」を体感する。

言葉が発される前に、空間全体が“圧”を孕む。

この構成は舞台演劇的でもあり、映像的にも圧巻だった。

つまり、発言の「衝撃」ではなく「到達」までのプロセスを描いている。

これはまさに、演出が“心理の振動”を掴みに行った瞬間だ。

地図に引かれた“赤い線”──運命の可視化

第2話最大の名シーンは、やはり地図の上に引かれる一本の赤い線だ。

黒羊から業へ向けて、昌平君の手がスッと滑る。

わずか2秒のシーンなのに、この瞬間に画面の空気が一変する。

背景の色彩がグレーから暖色に変わり、BGMが低音から高音へと遷移。

まるで“運命のスイッチ”が押されたかのような演出だ。

この線は、単なる軍略ルートではない。

未来への決意、そして“時間の最短化”を象徴するビジュアルだ。

俺が好きなのは、この線を引くカットの“筆圧”の強さ。

最初はゆっくり、途中で力を込め、最後に手を止める。

まるで「歴史を描き換える」ことの重さを、筆の動きで語っているようだった。

しかもその直後、画面に映る将たちの表情は全員無言。

“理解”ではなく“本能的恐怖”が広がっている。

昌平君の線は、勝利のルートであると同時に、全滅のリスクでもある。

その二重性を、わずか一本の線で描くセンス。

この場面だけで、第2話がシリーズ屈指の名演出回だと断言できる。

昌文君と李斯の対話──光と影が語る“法”

牢獄の中での昌文君と李斯の対話。

ここは映像構成が完全に“象徴”として設計されている。

まず、李斯の顔が半分だけ照らされている。

片側は光、もう片側は闇。

この構図が「法の二面性」を暗示している。

法は秩序をもたらすが、同時に人を縛る。

正義と抑圧、自由と拘束、その間に揺れる“理想の矛盾”を、一枚の絵で語る。

こういう映像言語の精度の高さが、第6シリーズの真骨頂だ。

音響にも注目したい。

李斯が語る場面では、牢の外から“水滴の音”がリズムのように響く。

一滴、一滴、静かに落ちるその音が、まるで“時の重さ”を刻んでいる。

これは法の象徴でもある。

法とは、時間の中で積み重なる“抑制の音”。

水滴のリズムが、言葉の意味を増幅させていく。

そして会話が終わると同時に、その音がピタリと止む。

この“音の断絶”こそ、思想の転換点を示す演出。

細部まで完璧に構築された映像脚本だ。

「光」「線」「静寂」──三つの演出モチーフ

第2話全体を通して使われているモチーフは「光」「線」「静寂」。

これらはすべて、“時間”と“決意”を象徴している。

昌平君の場面では線が未来を描き、李斯の場面では光が理想を照らし、

その間にある静寂が“決断の瞬間”をつなぐ。

つまりこの回は、映像そのものが“選択”の比喩として機能している。

言葉ではなく、構図で語る。

これが『キングダム』が到達した新たなレベルだ。

俺の見方では、第2話は“アニメ演出の到達点”のひとつだと思う。

戦闘がなくても、構図だけでここまでドラマを作れる。

映像の中に時間と思想を閉じ込める技術。

それが、キングダム第6シリーズの最大の武器になっている。

この演出の精度がある限り、今期のキングダムは“戦記アニメ”を超えて、“映像思想劇”として語られる作品になるだろう。

象徴としての「時間」「法」「壁」

第2話「激動の起こり」を貫く根底テーマは、戦略や会話を超えた“象徴の連鎖”だ。

この回は、ただの作戦会議回ではない。

アニメ全体の思想的土台──つまり「国家とは何か」「戦とは何か」「法とは何か」──を視覚的な象徴で語っている。

その象徴の柱が「時間」「法」「壁」の三つだ。

それぞれが、物語上のキャラクターや演出の中で、異なる意味を持ちながら響き合っている。

この章では、それぞれの象徴がどんな役割を果たしているかを、映像・台詞・史実の文脈から読み解いていく。

時間──“三年”という数字が孕む革命のメタファー

まず最も強烈なのが「時間」の象徴だ。

昌平君が放った「十年を三年に」という言葉は、単なる戦略目標ではない。

それは、“歴史を圧縮する意思”の宣言だ。

時間を操ることこそ、支配の究極形態。

秦という国家の根本思想が、この台詞に凝縮されている。

つまり「時間」は、この回で“権力”そのもののメタファーとして機能している。

三年という短期は、“破壊のスピード”の象徴でもある。

十年かけて作る秩序を、三年で塗り替える。

この速度は、戦略的合理性ではなく、思想的暴力に近い。

だがその暴力が、歴史を進める燃料になる。

アニメでは、時間を視覚的に描く工夫が随所に見られる。

たとえば、昌平君の後ろに映る砂時計のクローズアップ。

砂が上から下へ落ちる動きと、彼の「三年」という言葉が完全に同期している。

この演出によって、“時間を支配する男”というイメージが決定的に焼き付く。

つまり、「三年」は未来への挑戦であり、歴史を急速に進化させるための“時の呪文”なのだ。

俺が感じたのは、この数字に宿る「異常なリアリティ」だ。

戦争のスケールを知っている人間なら、三年という数字がどれほど無謀かわかる。

だが同時に、“革命”はいつだってこの無謀から始まる。

時間を縮めるという発想自体が、すでに破壊の第一歩なのだ。

この「時間=破壊の象徴」という思想を、アニメは完璧に映像化している。

法──牢獄で語られる秩序の始まり

次に「法」。

昌文君と李斯の対話シーンは、この回の思想的中核だ。

法という言葉は、現実では安定や秩序の象徴として扱われる。

しかし、この回の「法」は“矛盾の象徴”として描かれている。

それを象徴するのが、李斯の牢獄という舞台設定だ。

牢獄は「法による支配」と「法による束縛」が同居する場所。

つまりこの空間そのものが、“法の二重性”を具現化している。

李斯は牢に閉じ込められながらも、思想的には最も自由だ。

彼が語る「法治国家の理念」は、拘束された肉体の中から生まれる。

この構図は、「秩序は制約から生まれる」という逆説的真理を突いている。

まさに“法という名の牢獄の中にこそ、未来の鍵がある”ということだ。

演出的にも、この象徴性が徹底されている。

照明は薄暗く、鉄格子の影が李斯の顔を斜めに走る。

その影がゆっくりと移動し、会話の終盤で光に変わる。

この微細な変化が、「思想が牢を超える瞬間」を表現している。

俺はこの演出を見たとき、「法」というテーマがもはや政治概念ではなく、“生き様”として描かれていると感じた。

李斯が語る法は、正義の定義ではなく、“覚悟の定義”なんだ。

壁──防衛線の物理と心理の象徴

三つ目の象徴が「壁」だ。

趙国が築いた城塞網。

それは単なる防衛施設ではなく、“時間を買うための構造物”だ。

この壁の存在は、「守り=時間の延命」という思想を体現している。

つまり、趙にとって壁とは“生き延びるための時間装置”なのだ。

ここで注目したいのは、壁の映像的表現だ。

趙のシーンでは、冷たい青のトーンで統一され、動きが極端に少ない。

城壁の影がゆっくりと長く伸びていく描写が入る。

これは、「防衛とは静止であり、静止とは時間の遅延である」という演出的暗喩だ。

壁の存在が、時間の流れを“止める”ように機能している。

この演出対比が、秦の「三年で終わらせる」という“時間の加速”と完璧に噛み合っている。

つまり、秦=加速、趙=停滞。

この対比が、戦略ではなく“文明の速度論”として描かれている。

そして、もう一段深く掘り下げるなら、「壁」は“人の心の防壁”でもある。

昌文君が法を理解できずに悩む姿。

それもまた、心に築いた壁の象徴だ。

彼は理想を前にして恐怖を感じている。

その恐怖こそが、人間の“進化を阻む壁”。

つまり、物理的な城壁と心理的な防壁が、同一構造として描かれている。

この多層的な比喩構造が、第2話の深みを生んでいる。

南条の考察──三つの象徴が語る「文明の設計図」

俺がこの回を観て強く感じたのは、これが単なる戦記ではなく“文明論”だということ。

時間=加速、法=制御、壁=停滞。

この三つは、どの文明にも存在する構造的要素だ。

昌平君の時間加速が“未来を創る力”。

李斯の法が“それを制御する力”。

趙の壁が“それに抗う保守の力”。

この三つの力のせめぎ合いが、“人類の歴史”そのものを形成している。

つまり、第2話は“中華統一の戦略”を超えて、“文明の仕組み”そのものを語っている。

そして、この三象徴が互いに矛盾しながらも均衡していることが重要だ。

もし時間だけが勝てば、世界は崩壊する。

もし法だけが支配すれば、世界は窒息する。

もし壁だけが残れば、世界は止まる。

この三者のバランスの中に、歴史は存在する。

キングダム第2話は、その壮大なバランスを“演出と象徴”で語った稀有な回だと俺は思う。

つまり、この回は「戦略ドラマ」ではなく、“人間社会そのものの設計図”なんだ。

この回の位置・役割と今後への伏線

第2話「激動の起こり」は、物語の“起点”であると同時に、“思想の転換点”でもある。

戦の始まりを描くというよりも、「何を以て戦うのか」を再定義する回だ。

ここで描かれるのは、戦略でも政治でもない。

「時間」「法」「破壊」──この三つを軸に、秦という国家が“進化”を始める瞬間だ。

つまり第2話は、“戦記”としてのキングダムから、“文明論”としてのキングダムへ移行するための橋渡し回。

この回を理解しているかどうかで、今後のシリーズの見え方が根本的に変わってくる。

「思想を語る前夜」──静の回としての機能

物語構成上、この第2話はまさに“静の回”だ。

戦いもなければ、感情の爆発もない。

だがこの静けさこそが、次の「激動」を支える土台になっている。

昌平君の奇策が投下されたことで、秦はすでに不可逆な道を歩み始めた。

この静かな会議室こそが、“歴史の起点”だったのだ。

そしてそれは、今期の全戦線を左右する思想的伏線になっている。

アニメ的に言えば、第2話は“心理の積層回”だ。

音響も構図も、後の戦闘回に向けての“心理的助走”を仕込んでいる。

音を削ることで、次回以降の“轟音”に意味を与える。

視覚的な静止を使うことで、後の“動”を際立たせる。

この抑制と緊張の構築は、キングダムの演出チームの真骨頂だ。

言葉を減らして、余白で語る。

これほど“引きの巧さ”を見せつけたアニメ回は稀だと思う。

昌平君の「三年」が意味する物語的タイムリミット

物語的にも、この「三年で終わらせる」という台詞は、全シリーズの時間軸を定義する重要な装置になっている。

つまり、この回以降の秦の戦略行動は、“三年以内に決着をつける”という時間制約の中で展開していく。

このタイムリミット構造が、作品全体に緊張感を与える。

観ている側も、登場人物たちと同じ“時間の焦燥”を共有するようになる。

物語世界と視聴者の“体感時間”を一致させる設計。

これが第6シリーズ全体のリアリティを支える仕掛けだ。

要するに、第2話で提示された数字ひとつが、物語全体の速度を決定づけている。

俺の見方では、昌平君の“三年発言”は単なる作戦スローガンではなく、“物語構造上のメタトリガー”だ。

時間という抽象概念を、具体的な数値に変換することで、シリーズ全体を“加速”させる。

この「三年」という数字は、今後の展開で繰り返し象徴的に使われるだろう。

戦況の進展、政の改革、李牧の防衛線──すべてがこの数字のもとで絡み合う。

それがこの回に込められた“時間の魔法”だ。

李斯の解放と法治思想の胎動

第2話の後半、昌文君と李斯の対話は思想的伏線として機能する。

この会話の中で提示された「法による統一」という構想が、今後の政(せい)の国家運営へ直結する。

つまりこのシーンは、「戦の裏で育つ国家思想」を描いたプロローグだ。

戦場ではなく牢獄で、未来の国家が語られている。

このコントラストが、物語に深みを与えている。

演出的にも、李斯の再登場は“思想の復活”を象徴している。

牢獄の暗闇から一筋の光が差し込む。

その光が李斯の顔を照らしながら、彼の口から“法”という言葉が漏れる。

この瞬間、画面全体が「静から覚醒」へと移行する。

つまり、李斯は思想としての“法”を再びこの世界に取り戻した。

この回はその導入として完璧に機能している。

法が語られ、戦略が決まり、国家の命運が動き始める。

この三拍子の融合こそ、第2話が“起動点”と呼ばれる所以だ。

「壁」と「突破」──次章への映像的伏線

趙国の防壁の描写も、単なる背景では終わらない。

城壁の並ぶ俯瞰ショット、遠くに霞む防衛線、そして沈黙する李牧。

これらは、次話以降に展開する“突破のドラマ”への明確な布石になっている。

つまり、物語構造としてもこの回は「閉塞」と「解放」のコントラストを仕込む役割を担っている。

静止した城壁を見せることで、次の“突破”をより劇的に見せる下地を作っているのだ。

特に印象的なのが、ラスト数秒に挿入された“風の音”だ。

趙の要塞に風が吹き抜けるその音。

それは「閉ざされた時代が、ゆっくりと開き始める」ことを示す聴覚的伏線だ。

アニメ的には何も起こらないシーン。

だが象徴的には、これが“戦いの始まり”を告げる音になっている。

キングダムの演出は、こうした“予兆の美学”に満ちている。

この音が次回以降の“動乱の風”に繋がっていく。

俺はこのわずかな音の演出に、震えた。

南条の考察──第2話は「戦略」ではなく「胎動」

総じて、この第2話は「動き出す前の爆発音」みたいな回だ。

表面上は静かだが、内側ではとんでもない圧力が高まっている。

昌平君の戦略、李斯の思想、趙の防衛。

この三つの軸が同時に動き始めた瞬間、物語が“胎動”を始める。

俺はこの回を、「全ての戦の源流」と呼びたい。

派手さではなく、構造で魅せる回。

ここにこそ、キングダムの知的な面白さが詰まっている。

この第2話を観ておくと、今後の全戦線が見え方から変わる。

戦場の“勝ち負け”よりも、時間・思想・秩序のせめぎ合いが見えてくる。

つまりこの回は、戦略ドラマの“チューニング”回。

視聴者に「この戦いは、単なる領土戦ではない」と知らせるための精神的プロローグ。

そして何より、“創造的破壊”というシリーズ全体のテーマを初めて明確に言葉にした、記念碑的な回でもある。

俺にとってこの第2話は、戦いの“始まり”じゃなくて、“歴史の呼吸が始まる音”だった。

キングダムの中でも最も知的で、最も詩的なエピソード。

この回を見逃すのは、もはや罪だと思ってる。

それくらい、ここには“中華統一”という壮大なテーマの胎動が詰まっている。

総括:三年という宣言の重み

「十年かかる戦を、三年で終わらせる」――。

この一言が放たれた瞬間、キングダムという作品は新しい領域に踏み込んだ。

それは単なる戦略ではなく、“歴史における意思表明”だ。

第2話「激動の起こり」は、戦略の提示、法治思想の萌芽、防衛の構築という三つの軸を同時に動かしながら、

「時間」という概念そのものを物語の中心に据えた回だった。

戦う者たちは、剣ではなく時間を操り、理念を刻む。

ここで語られた“創造的破壊”こそ、秦という国家の本質であり、そして現代にも通じる“変革の覚悟”のメタファーだ。

「戦略」から「思想」へ──キングダムが到達した次元

第2話の最大の功績は、キングダムを単なる戦記アニメから“思想劇”へと昇華させたことだ。

戦略を描きながら、その裏で「国家とは何か」「秩序とは何か」を問いかける。

昌平君の言葉が象徴するのは、“効率の追求”ではなく、“歴史の速度”の問題。

そして李斯の対話が照らすのは、“法の理想”ではなく、“人間が法に託す希望”。

どちらも、「どんな未来を創るのか」という一点で交わっている。

つまりこの回は、戦略と思想を同一線上に並べた初めてのエピソードなんだ。

俺はこの構造に、作者原泰久の“語りの成熟”を感じた。

戦いの描写ではなく、「戦を準備する思想」を描く。

これができる物語は、もはや少年漫画の域を超えている。

「十年を三年に」という数字の置き方ひとつで、読者の意識を時間の外側へ引きずり出す。

これは脚本術というより、“文明論の語法”だ。

第6シリーズ第2話は、キングダムの新しい文法が始まる回だったと思う。

「時間」「法」「壁」──三つの構造が生むダイナミズム

改めて整理すると、この回を貫くテーマは三つの象徴だった。

「時間」は未来を進める力、「法」は秩序を束ねる力、「壁」は変化に抗う力。

これら三者の衝突こそ、歴史を動かす原動力だ。

昌平君は“加速”を選び、李斯は“制御”を語り、趙国は“停滞”を築く。

この構造はそのまま、「人間社会の進化モデル」に重なっている。

だからこそ、第2話は戦争回でありながら、“人類の時間論”として読める。

時間を短縮しようとする者と、それを引き延ばそうとする者。

このせめぎ合いは、過去にも未来にも続く普遍的なドラマだ。

アニメ演出としても、この三象徴を視覚的に整理している点が見事だった。

時間は赤い線で表現され、法は光と影で表現され、壁は静止した青のトーンで表現される。

つまり、色彩・音・構図という映像の三要素で、三象徴を並行して描いている。

この映像的整合性が、作品の“思想の美しさ”を裏付けている。

ここまで構造的に思想を描けるアニメは、もはや稀だ。

三年という言葉が残した“余韻”

第2話を見終えたあと、俺の頭に残ったのは“三年”という言葉だった。

ただの数字なのに、まるで呪文のように心に残る。

この数字には、焦燥・覚悟・期待・破壊、あらゆる感情が詰まっている。

つまり“三年”は、視聴者の中にも“戦略的時間”を作る。

次の話を待つ間も、そのカウントダウンが脳内で鳴り続ける。

これほど心理的効果を持つ台詞は、近年のアニメでも稀だ。

俺は思う。

この「三年で終わらせる」という宣言は、物語の中の昌平君だけでなく、

“現実を生きる俺たち”にも突きつけられている気がする。

「お前は十年かけて守る側か、それとも三年で壊す側か?」と。

その問いが残るから、この回はいつまでも心に響く。

時間を削る覚悟を持つ者だけが、未来を創る。

それを俺たちは、昌平君の一言に見たんだ。

南条の結論──「戦わない回が一番熱い」理由

キングダム第6シリーズ第2話は、戦闘が一切ない。

それなのに、この回ほど熱く、濃密で、思想的な回はない。

なぜなら、戦いとは武器を交えることではなく、

“理念と理念がぶつかる瞬間”だからだ。

昌平君、昌文君、李斯、そして李牧。

それぞれが異なる“未来の形”を見ている。

その衝突が、やがて国を動かし、歴史を進める。

だからこそ、この「戦わない回」が最も“熱い戦”なんだ。

俺にとって第2話は、「アニメ史に残る思想回」だと思う。

戦略論と演出美学と哲学が、一つの映像の中で融合している。

これほどの構成力とテーマ性を両立させた回は滅多にない。

「三年で終わらせる」――この言葉を聞くたびに、俺はゾクッとする。

それは、破壊の中に未来を見る者たちの祈りのようであり、宣戦布告のようでもある。

そして、その熱は画面を超えて、今を生きる俺たちにも届いている。

だから言いたい。

「戦わない回が一番熱い」――それが、この第2話の真の意味だ。

この回を観た者は、もう「時間」というものを以前のようには見られないだろう。

戦いとは、未来を縮める行為。

“三年で終わらせる”とは、過去を壊して進む覚悟。

その意味で、この回は“戦略”を超えて、“信仰”を描いていた。

そして俺は、こう締めくくりたい。

――「三年」は、ただの数字じゃない。

それは“歴史を進める意志”の象徴だ。

FAQ

Q1. 「三年で終わらせる」という発言は原作にもある?

はい、原作コミック『キングダム』にも同様の台詞が存在します。

第59巻〜60巻付近(黒羊戦の終盤〜業攻略戦前夜)において、昌平君が秦国の長期戦略を語る場面で

「十年を三年で終わらせる」という決意が描かれています。

アニメ版ではこのセリフを中心に構成が再構築され、映像的・思想的に強調されています。

Q2. この「創造的破壊」というテーマは、史実的な根拠があるの?

史実の秦は、他国と比べて行政改革・軍制改革を最速で進めた国でした。

商鞅(しょうおう)による法改革や、統一前の戦略転換など、既存の慣習を破壊してでも

新たな制度を導入する姿勢が見られます。

昌平君の発言は、そうした“秦的合理主義”の象徴として描かれていると考えられます。

Q3. 昌文君と李斯の会話シーンはアニメオリジナル?

はい、構成としてはアニメオリジナル要素が強いシーンです。

原作では李斯の思想は別場面で描かれますが、第6シリーズでは「法治国家構想」を早期に提示するため、

この時点で二人の対話が描かれました。

物語全体の思想的軸を早めに提示する構成上の演出意図と考えられます。

Q4. 「壁」や「防衛線」の描写に史実的モデルはある?

史実上の趙国は、西側防衛に「長平防衛線」と呼ばれる連続城塞群を築いていました。

この構造をモデルにしていると考えられます。

アニメでの“連続する城壁の影”の演出は、時間と防御の象徴としてのメタファーでもあり、

史実的リアリティと演出的象徴性の両方を兼ね備えた描写です。

Q5. 今後の展開で、この第2話のテーマはどう活かされる?

この回で提示された「三年で終わらせる」という思想は、以後の秦軍の全戦略の基礎になります。

特に業攻略戦、邯鄲包囲戦、李牧との最終対決などで、“時間をどう扱うか”が再びテーマ化されます。

また、李斯の法治思想も後の政の国家建設パートに直結するため、第2話は長期的な伏線として機能しています。

情報ソース・参考記事一覧

-

『キングダム』アニメ公式サイト

└ 放送情報・第6シリーズ制作スタッフ・エピソードリスト掲載。 -

Kingdom Fandom Wiki – Season 6

└ 第6シリーズ各話構成と登場キャラクター、エピソード概要。 -

MANTAN WEB|『キングダム』第6シリーズ第2話 解説記事

└ エピソード「激動の起こり」公式コメント・演出意図に関する解説。 -

アニメレビュー:キングダム第6シリーズ2話「激動の起こり」感想・分析

└ 昌平君の「三年」発言と演出分析を中心としたファン考察記事。 -

Wikipedia:商鞅

└ 史実における秦の法家改革・行政近代化の背景情報。 -

Wikipedia:李斯

└ 秦王政(始皇帝)に仕えた法家思想家・史実的背景。

上記の資料は、アニメの演出・史実背景・思想的文脈を照らし合わせて執筆。

特にFandomおよびMANTAN Web記事を中心に、制作側コメントを参照した。

一次資料としては、原作コミック第59巻〜第60巻(集英社・原泰久)を確認。

本記事ではこれらの情報を基に、「史実×演出×象徴」軸で再構成しています。

※本記事の内容は執筆時点(2025年10月)での情報・放送内容に基づいています。

引用・参考URLは各媒体の公式ページに準拠し、引用箇所は批評・考察目的での使用です。

『キングダム』の著作権は©原泰久/集英社・キングダム製作委員会に帰属します。

コメント