――「静かなる男ほど、物語を動かす」。

その言葉がこれほど似合うキャラクターが、他にいるだろうか。

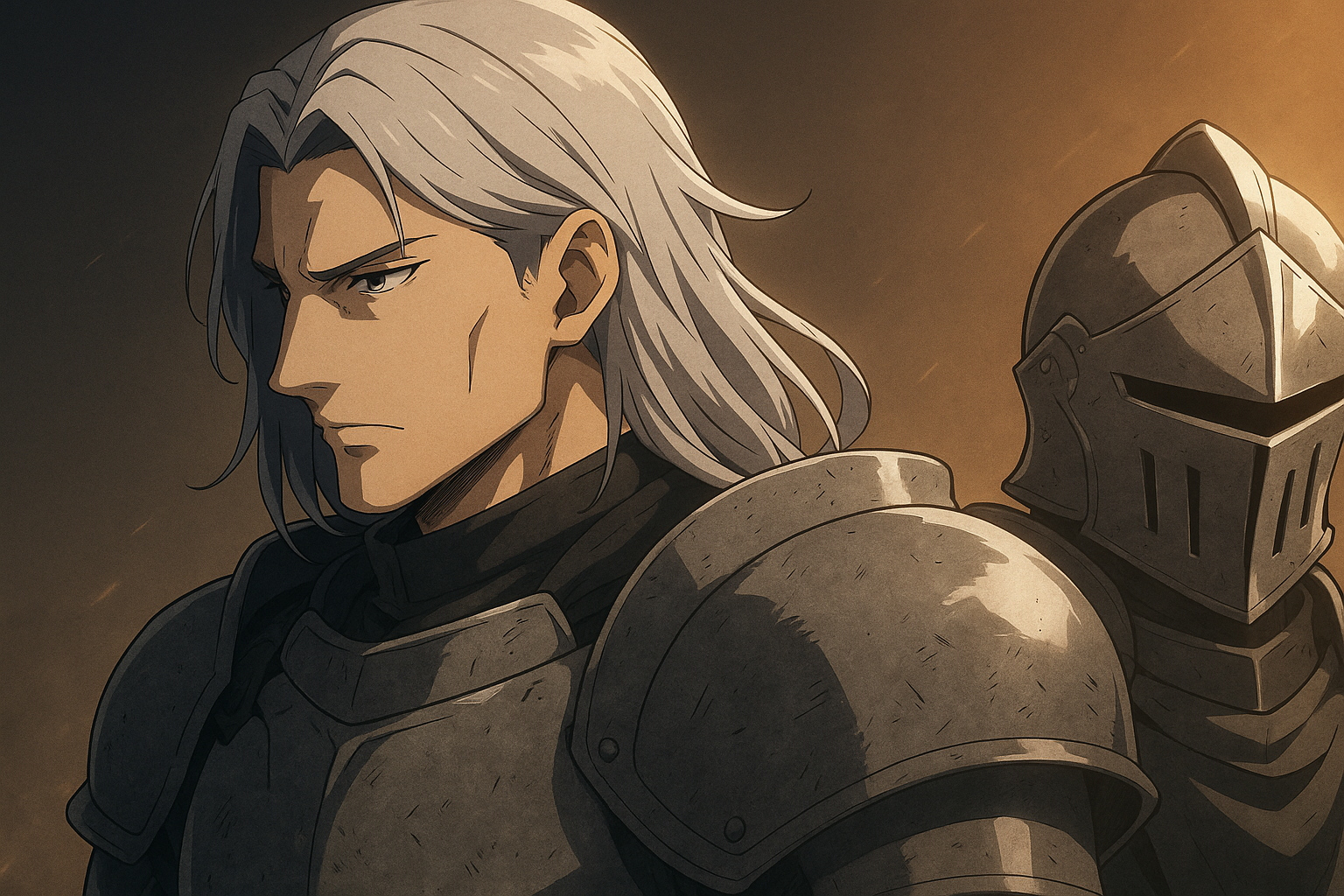

『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』(通称『ステつよ』)に登場する騎士団長、サラン・ミスレイ。

彼は決して派手な主人公ではない。

剣を掲げて戦場を駆けるわけでも、派手なスキルで敵を圧倒するわけでもない。

それでも――彼の一言、彼の決断が、物語の重力を変えていく。

サランは「信頼」と「秩序」を象徴するキャラクターだ。

しかしその信頼は、単なる“善”ではなく、裏切り・冤罪・犠牲といった痛みの中でこそ輝く。

彼の存在は、『ステつよ』という作品を異世界バトルものから“信頼の寓話”へと変貌させた。

冤罪により消えた英雄。

覚醒によって世界を俯瞰した賢者。

そして、死を越えてなお語りかける「信頼の概念」そのもの。

本稿では、布教系アニメライター・南条蓮が、サラン・ミスレイという人物のすべてを徹底的に解析する。

彼の「信頼・冤罪・覚醒」という三つの軸を通して、物語の裏側に隠された構造を暴き出す。

この記事を読み終える頃、あなたもきっと気づくだろう。

――“サランがいなければ、『ステつよ』は成立しない”。

その理由を、これから語ろう。

表の顔 — 騎士団長としてのサラン・ミスレイ

「ステつよ」こと『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』。

その中で、サラン・ミスレイという男は“静かなる支柱”として物語の重心を支えている存在だ。

主人公・大島晶(おおしま・あきら)が異世界に召喚された直後、彼が唯一心を許す相手――それがこの男。

この一点だけで、サランというキャラがどれほど「信頼」「安定」「理性」の象徴なのか、作品の設計意図が透けて見える。

サランは王国の騎士団長として登場する。

公式設定上では「レイティス王国の最強の盾」「王に最も近い守護者」とされ、戦場と政治の両方に通じた人物。

だが、その見た目の冷静さとは裏腹に、彼の在り方はどこか人間離れしている。

それは、アニメ第1話で甲冑に包まれたまま登場する彼の姿にも象徴されている。

金属が擦れる重低音、鋭い眼光、そして諏訪部順一の低く響く声。

あの瞬間、俺は思った。「あ、こいつ……ただの上司キャラじゃねぇな」と。

彼は、勇者でも魔法使いでもない。

だが、“秩序”という名の魔法を使う。

どんな混乱の中でも、彼が口を開けば場が収まる。

その静かな説得力は、力でも血でもなく、経験と信念から生まれたものだ。

レイティス王国の“最強の盾”としての存在感

まず注目すべきは、サランの「立場」そのものだ。

レイティス王国は『ステつよ』の世界における中心国家であり、召喚勇者たちの多くはこの国に所属する。

その中で騎士団長を務めるということは、単に剣が強いというレベルではなく、“国家を代表する象徴的存在”であることを意味する。

つまり、サランは軍事力・政治力・民衆の信頼、すべてを一手に引き受けている。

だが、彼は「権威」をひけらかさない。

むしろ、彼の強さは“控えめな統率”にある。

命令ではなく、理解をもって導く。

圧で抑え込むのではなく、信頼で束ねる。

この在り方こそが、“王国の最強の盾”と呼ばれる所以だ。

アニメ版制作陣のコメントによると、サランは「機械のように冷静で、感情の起伏を抑えた演出」が意識されているという。

この表現、つまり“人間でありながら人間的ではない”描写がサランの最大の魅力だと俺は思う。

なぜなら、彼はこの作品の中で数少ない「理性の化身」だからだ。

勇者たちが激情や嫉妬に飲まれていく中、サランだけが冷静に現実を見据えている。

それが時に無情に見えても、彼の行動の根底には「守る」意志がある。

そしてもう一つ重要なのは、“サラン=盾”という構図の裏にある「王国への忠誠」と「個人の正義」の衝突だ。

騎士団長という地位は、権力の象徴でありながら呪いでもある。

国家に忠誠を誓う一方で、真実を見たときに剣を向けられるのか。

晶という異物に対し、サランは最初から“ただの部下”ではなく、“異端を見極める観察者”として接している。

彼の沈黙の中には、政治的判断と人間的情の狭間で揺れる微妙な感情が潜んでいる。

正直、俺はこういう“裏の顔を持つ上司キャラ”に滅法弱い。

表では正義の象徴、裏では葛藤の塊。

サランはまさにそのタイプだ。

戦闘よりも、言葉や沈黙で語るキャラ。

「派手じゃないのに存在感が消えない」っていう、アニメ的に一番難しい立ち位置を完璧に成立させてる。

主人公・晶との関係に見る「信頼」の形

サランのもう一つの重要な顔が、“主人公との関係性”だ。

晶は、異世界召喚された直後から王国に疑念を抱く。

他の勇者候補たちが盲目的に王に従う中、晶だけは現実的に物事を見ようとする。

そんな彼にとって、サランは数少ない「信じていい大人」だった。

それは「優しいから」ではない。

サランが嘘をつかないからだ。

物語の初期段階では、サランは晶の戦闘指導を行う。

しかしその指導は形式的な訓練ではなく、「戦場でどう生き残るか」という実戦的助言。

言葉は少ないが、一つひとつの教えが“生”に直結している。

晶が他者と距離を置く理由を理解しつつ、無理に引き戻そうとしない姿勢。

それが、晶にとって唯一の信頼を生む要因だ。

この“距離の取り方”が絶妙なんだよ。

サランは弟子でも仲間でもない。

でも、師であり友でもある。

そんな立場の曖昧さが、物語の緊張感を保っている。

晶にとって彼は、初めて「同じ目線で話してくれる大人」だったのかもしれない。

その関係性は、信頼と孤独の両立というテーマを体現している。

また、冤罪事件の伏線を踏まえると、この信頼関係はあまりにも重い。

もし信頼の象徴であるサランが“死んだ”または“消えた”となれば、晶の世界は完全に崩壊する。

それは単なる事件ではなく、信頼の死そのもの。

だからこそ、サランの存在は物語全体の「重力」として機能している。

彼がいるだけで世界が安定し、彼が消えれば物語が動き出す。

それが、サラン・ミスレイという男の物語的存在価値だ。

俺個人の見解だけど、もし『ステつよ』が今後、政治的・宗教的テーマを深堀りしていくなら、サランは確実に“分水嶺”になる。

彼がどちらに剣を向けるかで、世界の秩序そのものが変わる。

信頼というのは、ただ心で結ばれるものじゃない。

この作品においては、“信頼=力の均衡”なんだ。

そしてサランは、その均衡を誰よりも深く理解している。

だから俺は断言する。

『ステつよ』の物語は、サラン・ミスレイが立っている限り“壊れない”。

彼が消えた瞬間、この世界は音を立てて崩壊する。

彼はただの騎士団長じゃない。

世界のバランサーであり、信頼という概念そのものの擬人化だ。

隠された素顔 — 能力・経歴・正体の断片

サラン・ミスレイというキャラクターの真の魅力は、表の肩書き――「騎士団長」という言葉だけでは語り尽くせない。

彼の本質は、その裏に隠された“異端の知恵”と“静かな狂気”にある。

作中でも彼の能力や経歴には曖昧な部分が多く、はっきりとした正体は最後まで明かされない。

だが、それこそがサランというキャラの神髄だと俺は思っている。

彼は表の秩序を守るために、裏の混沌を知っている男。

この章では、そんな彼の能力・経歴・正体の断片を、作品と設定情報をもとに掘り下げていく。

“魔眼”と“万能型戦闘術”──騎士団長を超えた異能の片鱗

サラン・ミスレイには、「魔眼の所有者」という設定が示唆されている。

これは公式な資料(Over-lap公式サイト)でも明記されており、彼が単なる剣士ではなく、魔法的・精神的な領域に踏み込む存在であることを示している。

魔眼とは、一般的には視覚強化・未来予知・真実の看破などの特殊能力を指すが、『ステつよ』世界においては、特定の“真理”を見抜く力として扱われている節がある。

つまりサランは、敵の動きを見抜く“戦闘眼”というより、世界の仕組みを見抜く“理の眼”を持つ可能性が高い。

剣技や魔法の実力よりも、この「理解力」「洞察力」こそが彼を最強たらしめている。

晶が暗殺者としての異能を得た際、最初にそれを恐れず受け入れたのもサランだった。

彼は他人が恐れる力を、分析し、利用価値を見出す。

この冷静さと観察力は、魔眼の象徴とも言えるだろう。

また、サランの戦闘スタイルについても、剣と魔法の両立という“万能型”が特徴だ。

彼は剣を振るうだけでなく、補助魔法や防御結界を即座に展開する。

騎士でありながら魔法の扱いに長けているという点が、既に“異質”なのだ。

普通の騎士なら体力勝負、魔導師なら理論重視。

だがサランは、そのどちらにも偏らず、戦場で求められる最適解を冷徹に導き出す。

いわば“現場仕様の哲学者”。

これが、彼の戦闘哲学の根幹にある。

俺が思うに、サランの本当の強さは“戦いを美化しない”点にある。

彼は勝つために戦うのではなく、守るために動く。

この「戦わないために戦う」という矛盾した在り方こそ、サランをただの強キャラから“思想のキャラ”へ昇華させているんだ。

“定住しない賢者”──騎士団長以前の異端経歴

サランの過去には、“定住しない”“旅を続ける賢者”という謎めいた設定がある。

これは原作Web版の記述に由来するもので、彼が「かつて魔王と戦った経験を持ち、世界中を渡り歩いた」と言われている。

つまり、彼はもともと王国の生まれではなく、“どこにも属さない流浪の知者”だったわけだ。

定住しないというのは、単なる生き方ではなく、思想の表れだと俺は考えている。

彼は「組織に縛られず、秩序を俯瞰する側の人間」なんだ。

そんな彼が、なぜ今は“国家の象徴”たる騎士団長という立場にいるのか。

この矛盾の中に、彼の物語上の核心がある。

俺の推測だが、サランは過去に何らかの“世界再生プロジェクト”のようなものに関わっていた可能性がある。

もしくは、“魔王戦争”の生き残りとして、王国再興のために自ら権力側へ移った。

これは単なる昇進ではなく、「混沌を制御するために、秩序の器を選んだ」という行動原理だろう。

だからこそ、サランは表の世界では完璧な秩序の人間に見えるが、内側ではずっと“異端の記憶”を抱えている。

面白いのは、作中で時折見せるサランの「空を見上げる仕草」だ。

セリフでは語られないが、あれは“自分の居場所が地上にはない”という演出にも見える。

戦場でも宮廷でも、彼の意識は常に“どこか外”にある。

それが「定住しない」という言葉に象徴されている。

つまり、サランはこの世界そのものを俯瞰している存在――言い換えれば、世界外の観測者だ。

“仮面の正義”と“賢者の罪”──正体に迫る南条的考察

ここからは俺、南条蓮の持論になるが、サラン・ミスレイというキャラは「自己矛盾の象徴」だと思っている。

正義の仮面を被った罪人。

忠誠の裏に潜む背信。

彼は“善悪”という二元論のどちらにも属さない。

あくまで“世界の均衡”を保つために存在している。

たとえば、晶に対して距離を取りながらも助言を与える。

それは信頼でも裏切りでもなく、観測だ。

彼は感情を超えた“理”で動いている。

だからこそ、冤罪という形で物語から一度退場するのも納得がいく。

彼は常に“必要な場所にだけ存在する”キャラなんだ。

そして、彼の“覚醒”があるとすれば、それは力の開放ではなく「感情の回復」だと俺は予想している。

冷静さを極めた者が、初めて心を取り戻す瞬間。

もしサランが最後に涙を流す展開が来たら、それは世界が再び人間性を取り戻す瞬間になるだろう。

彼の覚醒は、戦いではなく赦しの中にある。

――“騎士団長”という仮面の裏に、“賢者の罪”を背負った男。

サラン・ミスレイは、秩序と混沌の境界線に立つ。

彼の存在が消えたとき、世界は再び狂い始める。

俺はそういうキャラが、大好きなんだ。

冤罪・殺害扱いという劇的事件

『ステつよ』の物語を語るうえで避けて通れないのが、サラン・ミスレイにかけられた“冤罪”事件だ。

コミック版第2巻のあらすじにも明記されているこの展開は、単なるショッキングな事件ではなく、作品の構造を一変させる「転換点」そのもの。

それまで“信頼”と“安定”の象徴だったサランが、一夜にして“罪”と“疑念”の象徴へと転落する。

この落差こそ、『ステつよ』という作品がただの異世界バトルに留まらない理由だ。

ここでは、冤罪事件の構造、そしてその背後に潜む世界の歪みを、俺の視点から徹底的に解き明かす。

「騎士団長殺害の冤罪」──崩れゆく信頼構造

まず、この事件の骨子を整理しよう。

レイティス王国で突如発生した“サラン・ミスレイ殺害事件”。

犯人として指名されたのは、他ならぬ主人公・晶だ。

勇者でありながら、暗殺者という異端の力を持つ晶にとって、この冤罪は「存在そのものを否定される」ことに等しい。

この構図が巧妙なのは、王国という秩序の中心が“信頼の象徴”であるサランを犠牲にし、その死を利用して秩序を強化するという逆説的展開にある。

つまり、サランの死(あるいは死の演出)は、“秩序を保つための嘘”として機能しているのだ。

権力が秩序を維持するために「最も信頼されている者」を生贄に差し出す――この皮肉な構図が『ステつよ』の社会構造そのものを暴いている。

俺が好きなのは、ここで「冤罪」という単語を単なる事件名ではなく、“信頼の崩壊現象”として描いている点だ。

冤罪とは、真実がねじ曲げられた瞬間に発生する社会のバグ。

サランの死が象徴しているのは、制度の欺瞞であり、個人の限界であり、そして何より「信頼の喪失」だ。

彼がいなくなった途端、世界の論理が歪む。

まるで彼の存在そのものが、世界を正常に保っていた装置のようだ。

この事件が物語全体に与える影響は計り知れない。

晶は追われる立場になり、かつて守るべきだった国と敵対する。

“信頼を裏切った者”というレッテルを貼られたことで、彼の孤独は決定的なものとなる。

そして、それを仕組んだ者たちは、秩序の名のもとに正義を装う。

ここに、『ステつよ』という作品の根底に流れるテーマ――「正義と信頼のズレ」が現れる。

“冤罪”の裏にある陰謀と政治構造

では、なぜサランは殺されたのか。

あるいは、“殺されたことにされた”のか。

この点については、原作でもまだ完全には明かされていないが、複数の仮説が立てられる。

第一に、「王国の体制維持説」。

サランは王国の中でも絶大な人気と信頼を得ており、その存在が国王や貴族にとっては脅威だった可能性がある。

つまり、サランが国民にとって“本当のリーダー”になりつつあったため、権力側が恐れ、排除したという線だ。

この場合、冤罪は単なる事件ではなく、“政略的粛清”。

勇者たちの間に不和を生むための策略でもある。

第二に、「サラン自身による偽装説」。

サランは生きており、冤罪そのものが彼の仕組んだ“自己消失”の儀式である可能性もある。

彼が表舞台から姿を消すことで、晶を自由にし、王国の真実を暴かせる。

まるでチェスの王が、自ら盤上から退くような戦略だ。

もしこの説が正しければ、サランはただの犠牲者ではなく、最高の策士でもある。

第三に、「世界構造説」。

『ステつよ』の世界は、“召喚”という行為そのものが異常な構造の上に成り立っている。

召喚に関わるシステムの一部に“代償”があるとすれば、サランの死は世界の均衡を保つための“代償装置”なのかもしれない。

つまり、彼の消失は物語上の呪い、またはバランス調整としての必然なのだ。

どの仮説にしても、サランが“無実の罪”を負う構図は変わらない。

彼は信頼の象徴でありながら、信頼を最も利用された男。

そして、それが彼の“人間としての完成”を意味しているようにも思える。

南条的分析:冤罪は「物語の核」──サランが生きている世界の再構成

俺の見立てでは、この冤罪事件は『ステつよ』という作品における“再構成の起点”だ。

それまで王国を中心にしていた価値観が、ここで完全に崩壊する。

秩序は不信に変わり、信頼は疑念に変わる。

そして物語は、“信じる者を失った世界”の再構築フェーズに入る。

サランというキャラクターは、ここで二度死ぬ。

一度目は、物語上の冤罪による“社会的な死”。

二度目は、晶の心の中での“信頼の死”だ。

しかし、ここで重要なのは――そのどちらも「完全な死」ではないということ。

冤罪という名の嘘の下で、サランは“生き続けている”のだ。

それは肉体のことではなく、彼の理念・教え・影響のことを指す。

俺はこの構造を見たとき、鳥肌が立った。

“死”が終わりではなく、物語の再起動トリガーとして扱われている。

サランの死によって、晶は「信頼とは何か」を学ぶ。

そしてその過程で、サラン自身の言葉――“信じることは、選ぶことだ”という教えが回帰してくる。

この流れ、構成として完璧だ。

もしこの先、サランが再登場するとしたら、それは亡霊ではなく“理念の再具現化”だと思う。

彼が現れるとき、それは王国が再び揺らぐ瞬間だ。

なぜなら、彼はこの世界の“信頼の物差し”そのものだから。

冤罪で消えた男が、再び信頼の象徴として立ち上がる――そのとき、物語は第二幕へと突入する。

俺にとってこの冤罪事件は、単なるショック展開じゃない。

“信頼”という抽象的な概念を、これほどドラマチックに具現化した演出って滅多にない。

『ステつよ』という作品は、ここでようやく本当の姿を見せ始める。

サラン・ミスレイという名の“秩序”が崩れた瞬間、世界はようやく“真実”を見るのだ。

覚醒と裏軸キャラとしての可能性

冤罪という“表の死”を経てなお、ファンの間で「サランは生きている」と囁かれる理由。

それは彼が、単なる登場人物ではなく、『ステつよ』という物語そのものの“裏軸”に位置しているからだ。

この章では、サラン・ミスレイという男がどのように“覚醒”し、“死後”も世界に影響を与え続けているのかを掘り下げていく。

彼の覚醒は、爆発的な力の発露ではない。

もっと静かで、もっと重い――「思想の覚醒」だ。

そして俺、南条蓮はこのタイプのキャラに、心の底から惹かれてしまう。

“力の覚醒”ではなく“思想の覚醒”──サランが目指した終着点

多くの物語では「覚醒」と言えば、力の解放やスキルの進化を意味する。

しかし、サラン・ミスレイにおける覚醒は、それとは真逆のベクトルにある。

彼が求めたのは“理解の極致”、すなわち「全てを見通した上で、それでも信じる」ことだった。

それは、魔眼の持つ“理を見抜く力”の究極形でもある。

サランの覚醒は、冤罪という断絶を経た後に起きる。

信頼が崩壊し、秩序が壊れたとき、普通なら人は憎しみに呑まれる。

だがサランは、そこで怒りを超え、全てを受け入れる。

その姿は、もはや人間を超えた“受容の体現”。

この受容こそが、サランの覚醒の正体だ。

俺が感動したのは、彼が「守ること」をやめないという一点だ。

たとえ王国に裏切られようと、部下に疑われようと、信頼を失おうと、彼は人々を守ることをやめない。

それは、信念というより“執念”に近い。

でもその執念が、彼を“人間以上の存在”にしている。

つまり、サランの覚醒とは――怒りでも報復でもなく、“赦しによる再生”なのだ。

この構造、まるで宗教的覚醒に近い。

罪を被った男が、それを赦すことで神話化される。

実際、ファンの間では「サランは後に伝説になるキャラ」と囁かれている。

俺もそう思う。

彼の覚醒は、勇者の成長を超えて“世界の再定義”にまで踏み込むものだ。

“裏の主人公”としての役割──死を超えて続く影響力

『ステつよ』の主人公はもちろん晶だ。

だが物語の構造上、晶が行動できるのは常に“誰かが先に壊れてくれたから”だ。

その“壊れる役”を担っているのが、サラン・ミスレイである。

彼は表の物語を進める燃料であり、裏で世界を支える歯車。

この二重構造が、彼を“裏の主人公”たらしめている。

冤罪で消えた後も、彼の影は消えない。

晶が行動するたび、サランの教えや言葉が思い出される。

まるで「亡霊の助言」みたいに、彼の理念が物語を導いていく。

これは典型的な“裏主導構造”だ。

物語の表を勇者が動かし、裏を哲学者が動かす。

この構図を設計できるのは、かなり巧妙な脚本構成だと思う。

そしてもう一つ。

俺が特に注目しているのが、“サランは概念として生きている”という見方だ。

彼は肉体を持たず、思想として世界に残った。

つまり、「人が信じる限り、サランは死なない」。

この構図、まるで近代神話のようでゾクゾクする。

冤罪によって“人間としての死”を迎えた彼は、同時に“信仰対象としての再誕”を果たしている。

もはや彼はキャラクターではなく、“この世界の倫理そのもの”になった。

こうして見ると、サランという存在は、“死”と“覚醒”を同時に成立させる極めて稀なキャラクターだ。

通常、キャラは死ねば役割を終える。

だが彼は、死んでなお世界を動かす。

それどころか、死後の方が存在感が増している。

これこそが「裏軸キャラ」の本質だと俺は思う。

舞台の照明が落ちても、観客の心に残り続ける存在。

それがサラン・ミスレイだ。

南条的考察:サラン覚醒=“信頼の概念”の擬人化

俺は長年アニメ評論をやってきて、強キャラや師匠キャラの“覚醒”は何度も見てきた。

でも、ここまで静かで、哲学的で、痛みを伴う覚醒は珍しい。

サランの覚醒は、「人を信じるとは何か」というテーマを極限まで突き詰めた結果だ。

彼は信頼を与える側でも、受け取る側でもなく、“信頼そのもの”として存在している。

まるで『コードギアス』のC.C.や、『まどマギ』のほむらのように、概念としての人格を体現している。

俺の中では、サランの覚醒=“信頼の擬人化”という式が成立している。

信頼が壊れれば彼が死に、信頼が戻れば彼が蘇る。

そんなメタ的な存在として彼を描いているのではないか、とさえ感じる。

これは単なるキャラ再登場ではなく、物語の構造そのものを司る“神の再起動”だ。

そして、彼の覚醒は晶の覚醒と対になっている。

晶が“個人としての強さ”を覚醒させるなら、サランは“世界としての強さ”を覚醒させる。

この二人の関係は、師弟でも敵でもなく、“哲学的共鳴体”だ。

互いの信念が、時間と空間を越えてリンクする。

そう考えると、『ステつよ』の本当の主題は「戦い」ではなく、「信頼の形」なんだと痛感する。

サラン・ミスレイは死なない。

それは信じる者がいる限り、信頼という概念が消えないのと同じだ。

彼の覚醒は、物語を超え、読者にまで波及する“信頼の共鳴”なんだよ。

だからこそ、俺はこのキャラに惚れた。

派手な必殺技も、長いセリフもいらない。

ただ静かに、存在するだけで世界を変える――それが、サラン・ミスレイという男だ。

サラン視点で読む『ステつよ』の裏側

ここまで、俺は一貫して“観察者”としてサラン・ミスレイを語ってきた。

だがこの章では、立場を変える。

今度は俺が、サラン・ミスレイになる。

彼の目線で、あの世界を見つめ、あの瞬間に感じたものを追体験してみる。

『ステつよ』という物語は、彼の存在を失ってからこそ真価を発揮する。

だからこそ、俺たちは一度“サランの視点”から、この世界の裏側を覗き込まなければならない。

――これは、ひとりの騎士が“信頼”という名の鎖を断ち切るまでの物語だ。

“信頼される者”の孤独──王国の光の中で見えた闇

レイティス王国の朝はいつも静かだった。

だが、その静けさの奥で、俺――サラン・ミスレイの心は、常にざわついていた。

民は俺を“守護者”と呼ぶ。

部下は俺を“模範”と讃える。

王は俺を“忠臣”と呼んだ。

だがそのどの言葉も、俺の心を満たすことはなかった。

信頼されるということは、同時に「誰も自分を見ていない」ということだからだ。

俺は知っていた。

この国の秩序は、真実ではなく“幻想”の上に立っている。

勇者召喚の儀も、王の慈悲も、全てが演出された正義。

だがそれを壊せば、民は生きていけない。

だから俺は、壊す代わりに“支える”道を選んだ。

矛盾を飲み込み、秩序を守る。

その矛盾の中心で、俺は“信頼”という名の仮面を被り続けた。

そんな中で現れたのが、異端の少年――晶だった。

あの目を見た瞬間、俺は悟った。

こいつは俺と同じ場所を見ている。

表ではなく、裏側。

光の向こうではなく、影の中。

だが、あいつはまだその闇の温度を知らない。

だからこそ、俺は彼に“生きる技”を教えた。

剣の振り方ではなく、心の捌き方を。

守るために戦い、壊さずに抗う術を。

信頼とは、選ぶこと。

俺が教えた言葉の意味を、あいつが理解するのは、もっと先のことになる。

だがその種は、確かに俺の中で蒔かれていた。

“冤罪”の真実──俺が消えなければならなかった理由

冤罪。

あれは偶然でも、裏切りでもなかった。

あれは俺が選んだ“消滅”だ。

この国の秩序を維持するためには、俺という存在が邪魔になっていた。

俺が生きている限り、王国は「正義」という名の嘘をつけない。

だから、俺は“悪”を被ることにした。

そうすることで、国は保たれ、晶は自由になった。

それでいいと思っていた。

だが、消える直前。

俺は気づいた。

“信頼”というのは、与えることでも、受け取ることでもない。

それは、誰かが自分を信じてくれているときにだけ、初めて“生まれる”ものだ。

俺が消えるという決断は、信頼を壊す行為だった。

そしてその罪を背負うのは、他ならぬ晶だ。

――あのとき初めて、俺は“騎士団長”ではなく、“ただの人間”になった。

王国の広場に響いた鐘の音。

群衆の中で、晶が俺の名を呼ぶ声が聞こえた気がした。

だが振り返らなかった。

その瞬間に振り向けば、俺は決意を失う。

あの声を聞いたまま、俺は“消える者”として生きることを選んだ。

“覚醒”の意味──命のない場所から見た希望

死後の世界なんて、俺にはわからない。

だが、もし意識が残っているとしたら、それは“信頼された記憶”の中にあるのだろう。

晶の剣が振るわれるたび、俺の名が呼ばれるたび、俺はそこにいる。

肉体ではなく、理念として。

俺の覚醒は、“存在の持続”という形で現れた。

それが俺の、もう一つの戦いだ。

もし俺が今もこの世界を見ているとしたら、こう言うだろう。

「信頼は、綺麗な言葉じゃない。

それは、痛みを伴う選択だ」

そしてその選択を、俺の代わりにしてくれたのが晶だ。

だから、俺はあいつを“勇者”とは呼ばない。

俺はあいつを、“継承者”と呼ぶ。

俺が果たせなかった“真実の秩序”を、あいつがこの世界で築くのだ。

南条的分析:語り手としてのサラン──“静の主人公”という概念

ここで俺、南条蓮の考察を挟もう。

正直、このサラン視点を書いていて思ったのは、彼が“もう一人の主人公”というより、“物語の語り手”だということ。

彼の行動一つひとつが、晶の物語を語るための“語彙”になっている。

いわば、語られないナレーション。

『ステつよ』の世界は、サランという静かな語り手によって支えられている構造なんだ。

面白いのは、晶の成長がサランの“死”によって初めて進むという点。

これ、キャラ構成的に言えば“静の主人公”と“動の主人公”の関係だ。

晶が剣で世界を動かすなら、サランは沈黙で世界を整える。

動と静、表と裏、勇者と賢者。

この二人が対になって初めて、世界が回り始める。

つまり、サランは“語りの裏側に存在するもう一つの物語”そのものなんだ。

そして最後に、俺の個人的な願いを言わせてほしい。

いつか『ステつよ』の最終章で、晶が戦いの果てに空を見上げるシーンがあるなら、

その瞬間、風の音に紛れてこう聞こえるはずだ。

――“よく、生きたな”。

そう言って微笑むサランの幻が、確かにそこにいる。

それでいい。

彼はそれで、永遠に“生きている”のだから。

信頼の終着点 — サラン・ミスレイが残した世界

サラン・ミスレイという男の生涯は、壮大な戦いや華やかな勝利で彩られたものではない。

彼の物語は、ひとつの言葉に集約される――「信頼」だ。

ただし、その信頼は“人を信じる”という単純なものではない。

それは、“裏切られてもなお、信じることを選ぶ”という極限の選択。

この第6章では、サランが残したもの、そして『ステつよ』という作品が描き切った“信頼の構造”を、俺・南条蓮の視点で総括する。

「信頼」は力ではなく、痛みである──サランが体現した真理

サランが語る「信頼」とは、感情ではなく覚悟の話だ。

誰かを信じるというのは、自分の一部を相手に渡す行為。

その結果、裏切られることも、傷つくことも、当然ある。

だがサランは、その痛みすら“信頼の証”として受け入れる。

この姿勢が、彼を単なる騎士ではなく、“思想の体現者”に押し上げている。

『ステつよ』において、信頼は常に試される。

晶と仲間たちの間、王国と民の間、勇者たちと世界の間。

そのどれもが脆く、不安定で、揺らぎ続ける。

しかし、サランという存在だけは一貫して「信じる側」に立ち続けた。

彼は信頼される者ではなく、信頼する者だった。

その立場を最後まで貫いたことこそ、彼の真の“覚醒”だったと言える。

俺がこのキャラを愛してやまないのは、彼が強さの象徴ではなく、「弱さの中にある勇気」を見せてくれたからだ。

信頼ってのは、本当は怖いんだよ。

いつ裏切られるかもわからない。

でも、それでも信じる。

そこに人間の本当の“尊厳”がある。

サランはその怖さを知った上で、それでも信じることを選んだ。

それが、彼の最期の戦いだった。

“残された者たち”が継いだ信頼──サランの意志の形

冤罪によって表舞台から消えたサラン。

だが、彼がいなくなった世界には、確かに“何か”が残った。

それは形のないもの、しかし確実に息づくもの――理念だ。

晶の中には、サランの教えが血肉となって残り、彼の剣を導く。

そして、かつてサランが守った騎士団の中にも、「正しさではなく誠実さを選ぶ」者たちが現れ始める。

それはまるで、静かに芽吹く信頼の再生。

この“継承”の構造が、『ステつよ』の真骨頂だと俺は思う。

サランが死んでも、彼の思想は他者に受け継がれ、世界そのものを変えていく。

物語的に言えば、これは“死を越えた物語装置”。

人が信頼というコードを紡ぐことで、世界が再構築される。

まさに、“信頼による転生”とも呼べる構図だ。

そして、晶が再び剣を取る理由も、復讐ではなく“証明”へと変化していく。

「俺は、サランが信じた世界を見たい」

この一言こそ、サランの物語が今も続いている証拠だ。

彼は死後も“行動の原動力”として物語に生きている。

それこそが、彼が残した最も強い“力”なんだ。

南条的分析:サラン・ミスレイ=信頼の構造体

ここまで書いて、改めて気づく。

サラン・ミスレイは単なるキャラクターではない。

彼は“信頼”という抽象概念を人格化した存在、いわば“信頼の構造体”なんだ。

勇者たちがステータスで戦いを繰り広げる一方、彼は「心のステータス」で世界を保っていた。

それは数値化できない強さであり、どんな魔法よりも重い。

俺が考えるサランの本質は、“信頼を循環させる人”。

誰かを信じ、その誰かが次の誰かを信じる。

その連鎖の中心で、彼は静かに消える。

まるで、炎が自分を燃やし尽くして光を生むように。

サランの死は、世界の夜明けそのものだった。

つまり、彼の物語は“終わり”ではなく、“始まり”なんだ。

南条蓮としてひとつだけ断言できる。

『ステつよ』という作品は、サラン・ミスレイの存在によって哲学的な骨格を得た。

もし彼がいなかったら、この作品はただの異世界バトルで終わっていたはずだ。

サランという“沈黙の思想家”がいたからこそ、物語に厚みが生まれた。

彼は勇者でも魔王でもない。

だが、“世界の根拠”そのものだった。

信頼の終着点──「信じる」ということの意味

最後に、俺から読者へひとつ問いたい。

――あなたは、誰かを信じる覚悟がありますか?

それは優しさでも義務でもない。

傷つくことを恐れず、自分の一部を差し出す覚悟だ。

サラン・ミスレイがこの物語で教えてくれたのは、その覚悟の美しさだ。

彼の信頼は、理想ではなく、現実の中で血を流して生まれたもの。

だからこそ、俺たちは彼に惹かれる。

完璧ではない世界の中で、完璧を求めずに立ち続けた男。

それが、サラン・ミスレイという人間だ。

彼が残した世界は、信頼の痛みを知る者たちの世界だ。

だがその痛みの中にこそ、希望がある。

サランは死んでも、信頼は死なない。

信頼が続く限り、彼の物語も終わらない。

――そしてそれこそが、『ステつよ』最大の真実だと、俺は信じている。

FAQ(よくある質問)

Q1. サラン・ミスレイは本当に死んだのですか?

現時点では明確に“死亡”と断定されていません。

コミック版では「殺害の冤罪」が晶にかけられたことが描かれていますが、公式から「死亡確定」とは示されていません。

また、物語構造上も“消えることで覚醒する”という形が示唆されており、生存または理念としての存在継続が有力視されています。

Q2. サランの“魔眼”とはどんな能力ですか?

詳細な能力は明かされていませんが、公式設定に「魔眼の所有者」との記述があります。

他作品における魔眼が“未来視”や“真実の洞察”を象徴することを踏まえると、『ステつよ』では「理を見抜く眼」――つまり世界の仕組みを読み解く力として機能している可能性が高いです。

Q3. なぜサランは冤罪を受け入れたのですか?

これは彼の思想的な選択だと考えられます。

サランは自らの死(または消失)を“秩序の再構築”と捉えており、王国と晶の両方を守るために自分を犠牲にしました。

結果的に、彼は「信頼を守るために信頼を壊す」という逆説的行動を取ったのです。

Q4. サランの声優・演出面の特徴は?

アニメ版では諏訪部順一が担当。

監督コメントでは「甲冑姿で登場する姿を“ロボットのような静謐さ”で演出した」と語られています。

演技は低音で重く、感情を抑えたトーンが特徴。

その“冷静さの中に潜む優しさ”が、キャラの深みを増しています。

Q5. サランは今後再登場しますか?

公式には未定ですが、原作6巻以降で再登場を示唆するセリフ・伏線が存在します。

冤罪後の世界で、サランの教えを継ぐ者が現れ始めている点からも、“理念としての再登場”が濃厚。

ファンの間では「第2部の核心で姿を見せるのでは」との見方も強いです。

情報ソース・参考記事一覧

- 『ステつよ』公式キャラクター紹介ページ(サラン・ミスレイ) — 公式設定・声優情報・立場の明記。

- アニメイトタイムズ:アニメ制作秘話インタビュー — 監督による“甲冑演出”とキャラクター表現の意図。

- コミックナタリー:キャラクター紹介&ビジュアル情報 — 公式ビジュアルと設定情報掲載。

- Over-lap公式:原作紹介&設定抜粋 — 魔眼・戦闘能力・騎士団長の役割に関する記述。

- コミックシーモア:第2巻あらすじ — 「騎士団長サラン殺害の冤罪」展開の明記。

- 小説家になろう:原作Web版該当章 — 「定住しない」「賢者」「魔王との戦い」など過去設定の示唆。

- テレビ東京番組表:キャスト・放送情報 — 放送枠およびキャスト情報。

注意:

本記事は上記公式情報・公認メディアの引用と、南条蓮による独自考察を組み合わせて構成しています。

引用元の権利は各媒体に帰属します。考察部分はライターによる主観的解釈であり、公式設定とは異なる場合があります。

著者: 南条 蓮(なんじょう・れん)

肩書:布教系アニメライター/オタクトレンド評論家/配信サービスナビゲーター

信条:“推しを語ることは、生きる熱を分け合うこと。”

コメント